測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金

ご支援のお願い

2011年3月の東日本大震災による福島第一原発事故に端を発した放射線災害は、現在も立ち入りが厳しく制限される帰還困難区域が設定された状況が続いています。その面積は337㎢に上り、これは東京23区の約半分の広さです。除染をはじめ様々な復興への試みが行われていますが、その根幹となる技術に放射線測定があります。

「除染によってどれくらい放射性物質を取り除けたのだろうか」「この川でヤマメが釣れるのはいつになるのだろう」「いつになったら農業を再開できるのだろう」といった疑問に答えるためには、地道で継続的な測定が不可欠です。

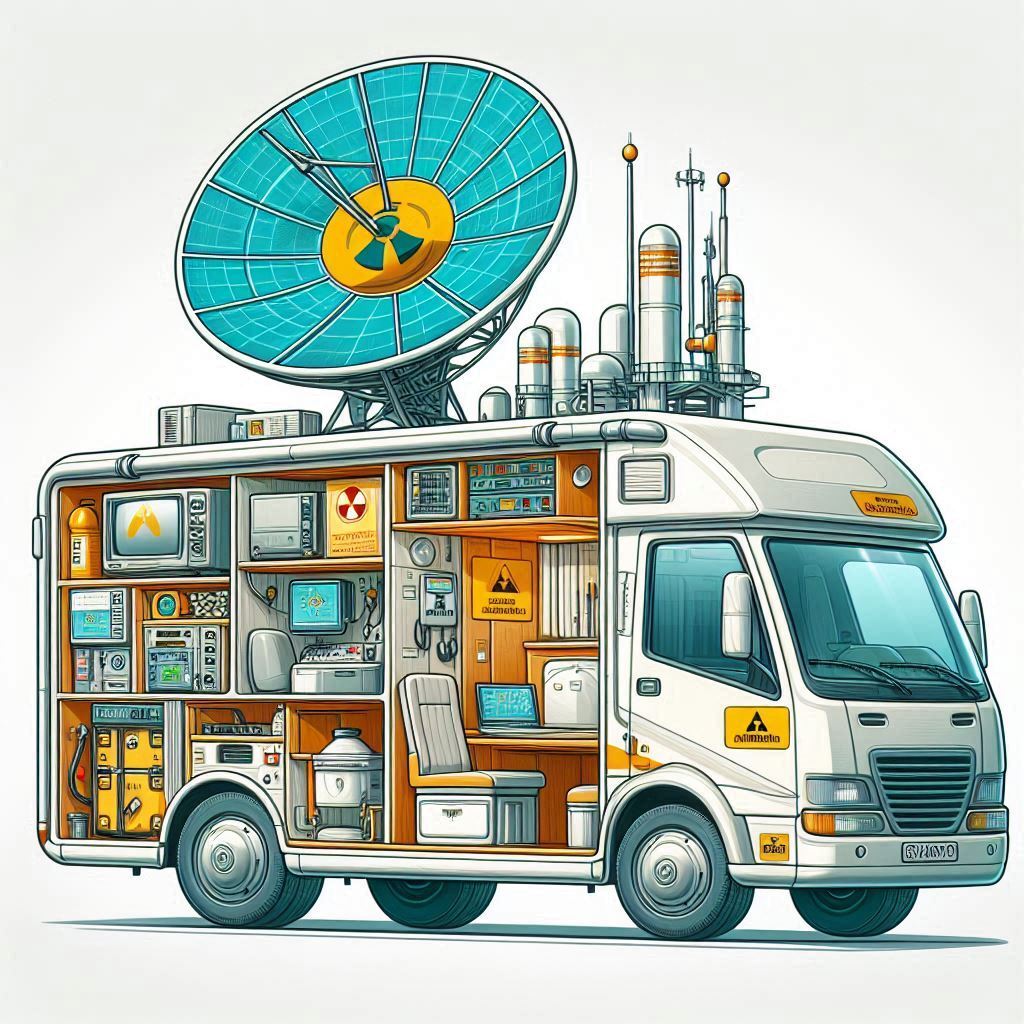

事故発生直後から13年にわたり継続的な測定・分析を続けています。現場で培った経験をもとに、広大な面積を高速で正確に繰り返し測定するための線量計など各種計測器の開発と、それらの機材を積んで現地を走る「ラボカー(移動研究室)」の構築を進めています。

帰還困難区域の復興支援につながる測定活動に、皆様の温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

東京大学 総合文化研究科 広域科学専攻

助教 小豆川勝見

・ラボカー(移動研究室)の構築

・各種計測機器や通信機器の開発や購入

・ラボカーや機材のメンテナンス

・諸経費(移動にかかる費用や活動許可申請手続き等)

・小中学校への出張授業などのアウトリーチ活動

今、なぜ寄付が必要なのか?

◆ラボカー(移動研究室)を作りたい!

帰還困難区域で車両を用いて活動するためには、被曝防護の観点から、自治体等に車両ナンバーを登録し事前に許可を得る必要があるため、レンタカーなどは利用できません。自家用車では積載量が限られ、何度も往復するのは非効率です。人がいなくなった活動区域はクマやイノシシなどの害獣対策が必要です。

そこで活躍するのが「ラボカー(移動研究室)」です。

ラボカーとは、大学にある研究室の放射線測定の機能を全部まとめて車両に搭載したものです。専用のラボカーが構築されれば、電気や水道などのインフラが回復していない中でも機材や防護服や水など必要なだけ積んで効率よく測定・分析・発信することができるようになります。

また、2024年1月の能登地方の地震では、幸いなことに環境中から放射性物質は検出されませんでしたが、志賀原発周辺で一時的に測定できない地点が発生しました。今後、災害が発生した際に、ラボカーがあれば被曝の危険無く迅速に測定して安全が確認できます。

◆測定活動に必要な各種機材のために

空間用の放射線量計、土壌や水や植物用のガンマ線分析装置、UAV(ドローンのような無人機)、携帯電話が通じないエリアでの衛星通信機器、等々が必要です。

◆測定活動に必要な多額の諸経費のために

車で移動するためのガソリン代や高速道路代などが必要です。手続きについては、帰還困難区域に入るだけなら複雑な手続きは必要ありませんが、たとえば河川の汚染調査を行うためには適宜、県や国土交通省や漁協などに個別に許可申請が必要になります。

◆出張授業などアウトリーチ活動で、子どもたちに正しい放射線教育を

2011年以降、警戒区域や帰還困難区域を中心に汚染状況の測定を続け、その過程や成果を多くの論文や書籍、講演会、論説で発信してきました。その中でも、子供たちに正しい知識を身に付けて欲しいと願い、小中学生への放射線教育に力を入れています。

2025年活動報告

2025年12月23日(火)

福島第一原発事故から14年が経過しました。私は2011年4月以降、帰還困難区域(当時は警戒区域)内において放射線の測定を継続しています。除染の進展により避難指示が解除された地域もあり、生業の復活や新たな事業が始まるなど、目に見える復興の動きが見られる場所もあります。一方で、依然として避難指示が解除されていない帰還困難区域では、発災当時から現在に至るまで、解決の難しい課題が次々と生じています。2025年は、特に熊(ツキノワグマ)の出没が調査活動に大きな影響を与えた一年でした。

帰還困難区域内は放射線量が高く、住民であっても立ち入りが厳しく制限されています。人の出入りが少ない環境は、野生動物にとって活動しやすい条件であるとも言えます。これまでにイノシシ、タヌキ、キツネ、リス、スズメバチ、アブなど、多くの野生動物や昆虫と遭遇してきましたが、熊の存在をこれほど強く意識する年は初めてでした。

野外調査において最も重要なのは安全の確保です。そのため、リモート観測機器や赤外線カメラなどのIoT機器を活用し、可能な限り人の立ち入りを減らしながら調査を進めています。こうした工夫のもと、ヤマメなどの魚類を採捕し、それらに含まれる放射性セシウムおよび放射性ストロンチウムの測定を継続しています。

2025年の主な成果としては、筆頭・責任著者としての査読論文2報の公表、帰還困難区域内でのフィールド授業の実施、ならびにウィーン工科大学(オーストリア)との国際協定締結への貢献が挙げられます。また、アウトリーチ活動として、小学生から高校生を対象とした放射線に関するお話会を、東京および福島で開催しました。

研究成果の一つとして、帰還困難区域の河口域で採捕されたスズキに関する興味深い特徴を報告しました。一般にスズキは海水魚に分類されますが、餌を求めて河口域にも活動域を広げることがあります。詳細な分析の結果、筋肉部(可食部)よりも、未消化の胃内容物の方が高い放射性セシウム濃度を示す個体が存在することが明らかになりました。

この結果から、帰還困難区域を抱える河川の河口域でスズキが摂餌することにより、沖合で漁獲されるスズキの放射性セシウム濃度のばらつきが、他県沖と比較して大きくなる可能性がある、という仮説を立てています。本研究は和文論文として学会誌に掲載されています。ご関心のある方は、ぜひ下記URLからご一読ください。

帰還困難区域の河口域におけるスズキの摂餌行動が沿岸魚類の放射性セシウム濃度変動に与える影響

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jec/35/0/35_34/_html/-char/ja

子ども向けの放射線のお話会は、2011年7月の初回開催から2025年12月までの累積参加者数が15,000人を超えました。廃炉の完遂や高効率な除染は、現在の科学技術では極めて困難な課題です。しかし、放射線に関心を持つ生徒・学生を増やすことが、将来的な解決への重要な一歩になると信じています。2026年も、この活動を継続していく予定です。

より正確で、より迅速な放射線分析手法を確立すること。現場の記録を残し続けること。そして、次の世代に放射線について正しく知ってもらうこと。これらこそが、私が取り組むべき最も重要な使命だと考えています。現場の最前線では緊張の連続ですが、東京大学基金を通じてお寄せいただいているあたたかいご支援に、改めて心より感謝申し上げます。

2024年活動報告

2025年01月23日(木)

福島第一原発事故からの環境回復はこれまでに日本が経験したことのない大きな課題であるにもかかわらず,特に汚染の程度が大きい帰還困難区域内の汚染調査は十分に行われていません.地道にコツコツと分析を続けながら,より良い環境改善の方法を提言していくことが何よりも大事だと考えています.

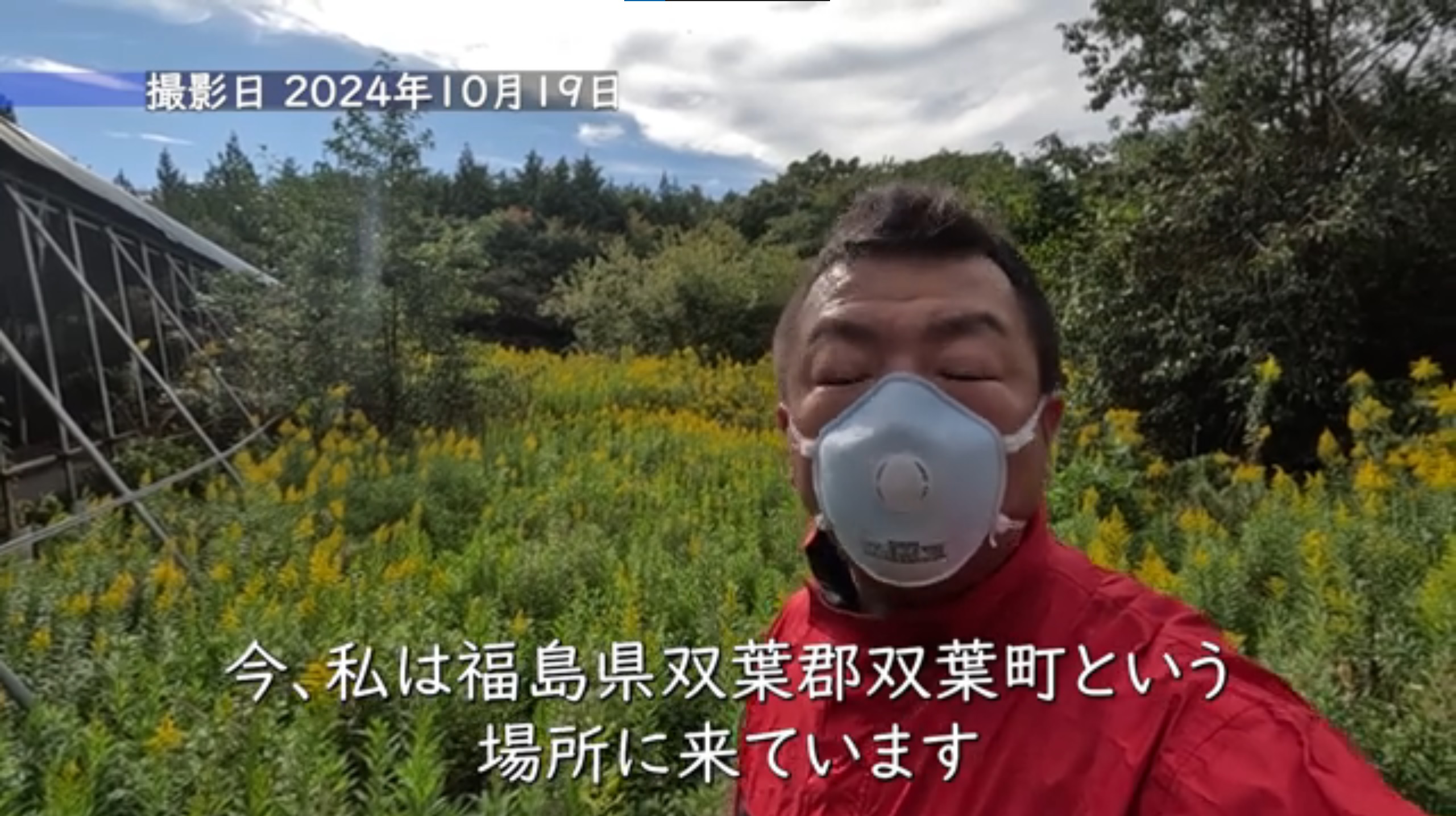

2024年は,帰還困難区域の調査を計13回行いました.また,福島県の小中学校を中心に計1080名の児童・生徒と一緒に放射線について考える機会を得ることができました.成果として査読論文3報,解説1報を出版することができました.すべて皆様からの温かいご支援あってのことで,改めて心より御礼申し上げます.

私どもが調査を行う帰還困難区域とは,文字通り帰還が困難なほどに放射性物質による汚染が発生してしまっているエリアです.今日現在で307平方キロメートル,東京23区の半分くらいの面積が帰還困難区域に指定され,たとえ住民だった方であっても(もちろん研究者も)立ち入りには厳しい制限が敷かれています. 帰還可能な環境を目指して,帰還困難区域内のごく限られた場所で放射性物質を取り除く除染作業が行われていますが,様々な理由で除染が行われない場所も多く,特に山間部では除染が行われることはないと予想されます.

そのため,帰還困難区域内の未除染区域や耕作放棄地,山間部における放射性物質の実際の情報は未知のままです.「山からどれくらいの量の放射性物質が下りてくるのか」「この川の魚はいつ基準値を下回るようになるのか」「この土地で米はいつ作れるようになるのか」といった疑問に答えるだけの情報が帰還困難区域内ではほとんどない状況です.

そこで,小豆川研では,「放射性物質が土に含まれていても作物に移行しないようにする工夫」を2022年から,そして「河川から海に放射性物質がどのように移動していくのか,魚をマーカーとして使った解析」を2021年から進めています.

作物については試行錯誤を経た末に,放射性セシウムで高濃度に汚染された土(最大18万ベクレル/kg)で栽培したコメであっても基準値(100ベクレル/kg)以下になるよう生育することに成功しました(2023年).これまでに各研究機関で開発されてきた放射性物質の低減方法よりも10倍以上の効果があります.さらに本手法は放射性セシウムの一般的な低減策であるカリウムの施肥を必要としない特徴もあることから,生育にかかる手間を削減できるメリットもあります.2024年では双葉町内の帰還困難区域内で畑を開き,これまでのノウハウを現地に投入する実地での本格的な試験栽培の準備を完了しました.

こちらに現地の解説映像2本があります.ぜひご覧ください!

魚については,福島県の許可のもと,帰還困難区域内で魚を採取,各パーツに含まれる放射性物質を分析し,魚種別の摂餌物と筋肉部の放射性物質濃度の相関,生息域の違いを考察し,少しずつですが知見が積み重なってきました.明確な例としては「魚が大きく(重く)なればなるほど,放射性物質濃度は高くなる」や「同じ河川でも渓流部の魚の方が汚染度が高い」などが言えます.

私どもの研究室の研究資金は,皆様からのご寄付(37万7000円/2024年)の他,大学運営費(31.7万円/年)の他,文科省科学研究費(基盤B,5年間で1380万円,2024年度は約120万円)によって成り立っています.寄付金は現地での調査費用や分析機器の改善などにフル活用させていただきました.

こうした分析の知見やノウハウを1台の放射線測定車「ラボカー」にすべてつぎ込んで,迅速にその場で分析ができるような環境を構築していこうと考えています.これを実現するためにはもう一歩,資金を集める必要があるのが現状です.

私どもの研究室は文字通り吹けば飛ぶような脆弱な研究体制ではありますが,少しでも現地の環境が改善される手法を研究開発していきたいと思います.この研究は原発事故被災者の方からも多くのご支援をいただいています.研究費のご寄付だけでなく,現地でも力強いバックアップをいただいていること,重ねて深く御礼申し上げます.本当にありがとうございます.

引き続き暖かいご支援賜りますようお願い申し上げます.

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

いつも応援しています。

あなたの活動が少しでも日本の、子どもたちの未来の道筋になるよう、微力ながらお手伝いさせていただきますね。またいろいろ教えてください。

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

先生は決して一人ではありません!! 応援しています!

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>

<測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金>