障害のある学生や研究者の活躍応援基金

ご支援のお願い

科学技術は障害のある人々の生活を豊かにする大きな可能性を秘めています。その一方で、専門家が目指すものと、障害のある人々が望むものが時にすれ違うことがあります。たとえば以前の専門家は身体障害者の体を健常者の体に近づけることを目指していましたが、身体障害者たちは建物や道具、制度などの社会環境をアクセス可能にすることを望みました。

車椅子の人が街で階段に行く手を遮られたとします。以前は動かない脚に問題があると考えられていましたが、最近ではそこにエレベーターがない社会に問題があるという考え方が出てきました。もちろん、世の中のすべての階段にエレベーターを設置するのは現実的ではありません。しかし、ちょっと視点を変えると今まで気が付かなかった解決策が見えてくることがあります。

私自身、脳性麻痺による肢体障害がある車椅子の小児科医ですが、障害を抱える人々がもっと高等教育を受け、もっと社会で活躍できる環境を実現するために、「当事者研究」や「インクルーシブ・アカデミア・プロジェクト」「共同創造」など様々な研究や活動をしています。たとえば、「当事者研究」とは、従来は研究の対象であったり、サービスを受ける側だった障害者が、障害を抱える【当事者】だからこそわかる課題を発見し、当事者だからこその視点で、同じような困り事を抱える仲間たちと一緒に解決策を研究する日本初の研究実践です。

障害を抱えるもっと多くの人々が、実験等の実技を伴うSTEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)の分野を含め、高等教育に進めるようになる、社会で活躍できる、研究を続けられる、そんな社会になるにはどのような課題と解決策があるのか。これらの試みは国連のSDGsが掲げる「誰ひとり置き去りにしない社会」の実現にも大きく貢献することが期待されます。

このような新しい試みには従来の予算だけではなく、柔軟に対応できる皆様のご寄付による財源の多様化が必要です。ぜひ皆様の応援をよろしくお願い申し上げます。

教授 熊谷 晋一郎

熊谷研究室キーワード

〔当事者研究〕

当事者研究は2001年に北海道の浦河町にある「浦河べてるの家」で行われていた精神障害をもつ人々の「自分助け」の技法に由来します。自閉スペクトラム症や依存症、身体障害等なんらかの「困り事」をもつ人々が、他者(医者や研究者)から研究される対象やサービスを提供される対象ではなく、当事者ならではの視点で自らの困りごとを研究し課題を解決するユニークな研究実践です。当事者ならではの視点で課題を見つけ、従来の専門家のサポートも得つつ解決策を見つけていきます。

〔インクルーシブ・アカデミア・プロジェクト〕(IAP)

障害等の困りごとを抱える学生や研究者が活躍するには「構造的環境」と「文化的環境」を整える必要があります。とくにSTEMと総称される理工系では実験や実習が伴い、たとえば車椅子からは試薬が入った棚に手が届かない、緊急シャワーの把手に手が届かない、など構造的環境の改善が重要です。具体的には、モデルとなるラボを当事者視点でデザインしたり、国内外の文献調査と視察、インタビュー調査を踏まえ、ガイドラインや事例集を作成し体系化していきます。さらに、多様性を受け容れ創造性につなげられる研究室のリーダーを育成するために、当事者研究のノウハウを応用したプログラムを開発し、キャンパスの文化を変えていきます。

〔共同創造〕

人類に幸せをもたらすはずの科学技術は、専門家のみが探求するのではなく、当事者参画のもとで推進されるべきとの問題意識が「研究の共同創造」(co-production of research)というキーワードで世界中で共有されつつあります。科学技術の恩恵を享受するであろう当事者を含む市民が、研究費の配分、仮説の提示、実験、分析、結果の解釈など、様々な段階で専門家とともに研究を進めます。2018年10月に科学誌「Nature」で特集が組まれるなど、国際的にも注目されている手法です。

〔ハンブルリーダーシップ〕

昔から「リーダーシップ」といえば「黙って私についてこい」的な強い指揮官をイメージしがちです。しかし、多様なバックグラウンドや個性からなる複雑な社会では、それだけでは十分ではありません。むしろ謙虚(humble)な気持ちで自分の困り事や失敗を認めつつ、チームメンバーの強みを引き出し、チーム全員が当事者として取り組む、そんなハンブルリーダーが必要とされています。障害者や健常者がお互い尊重し合い支え合う社会を目指す当事者研究から生まれたハンブルリーダーシップは企業の職場だけではなくトップアスリートのチームビルディングにも有効です。

応援メッセージ

ロコ・ソラーレ所属

カーリング日本代表(2014年ソチ冬季五輪・2018年平昌冬季五輪・2022年北京冬季五輪)

私は、当事者研究に出会い、東京大学での研究室での様々な出会いを通じ、競技者としての人生が豊かにそして味わい深いものになっていくのを感じています。小さな気づきや工夫、少しのサポートの積み重ねで可能性が広がっていくことも知りました。構造的環境、文化的環境の制限がなく、誰にとっても心地よく学ぶ環境であること、「誰ひとり置き去りにしない社会」であることを、微力ではありますが私も応援しています。

ご寄付の主な活用方法

なんらかの困り事をもつ人々が社会で活躍する構造的・文化的環境を整えようとするこれらの新しい研究活動は、従来の予算で不足する部分、使途の制約があり従来の予算では執行できな部分がどうしても出てきます。皆様のご寄付で支えていただければ幸いです。

構造的環境づくり

・重たいドアの自動ドア化あるいは開閉しやすい折り戸化

・昇降機の設置とその維持費

・感覚過敏に配慮した照明器具

・身体に障害があっても座りやすい椅子

・点字プリンターや立体コピー機等の支援機器

・手話通訳者やノートテイカー等の人的支援

・当事者研究者(ユーザーリサーチャー)の研究補助

文化的環境づくり

・共同創造が進む英国等海外との連携

・教員や学生にダイバーシティ&インクルージョンを学んでもらう教材作成

・当事者研究者、障害学生、一般学生の交流会(障害学生メンター制度)

・当事者研究ワークショップやシンポジウムの開催

・寄付者限定イベント「熊谷先生とお話しする会」

※これらは例であり、ご寄付の集まり具合に応じて適宜必要な使途に活用させていただきます。

※ご無理のない範囲で継続的なご支援をお願いします。〔寄付方法と寄付金額〕⇒「毎月支援する」

薬品を浴びたときの緊急シャワーに手が届かない、洗眼器の角度が変えられない

関連リンク

2025年活動報告

-周縁化された現場におもむく-

2026年01月14日(水)

■人的・文化的環境の整備

東京大学のすべての教職員の意識と行動を変革することを目的として、多部局の専門家と共同開発した「全学教職員対象ダイバーシティ&インクルージョン プログラム」を、東京大学多様性包摂共創センターと連携して役員向けの研修や、職階別の職員研修などで活用しました。

さらに、キャンパスがどの程度、障害のある教職員にとって包摂的なものになっているかを可視化し、環境整備の方向性を明らかにすることを目的として、Tokyo Compass 推進会議(議長:藤井輝夫)のもとに設置されたD&I推進分科会の「全学キャンパス環境整備タスクフォース」(以下「TF」という。)が主体となり、先端科学技術研究センターと多様性包摂共創センターが協力するかたちで、全教職員を対象とした障害インクルージョンサーベイの準備を進めました。

また、重複的な社会的排除を受けている人々がたどりつく場所のひとつである刑事施設では、障害のある受刑者の割合が増加傾向にあり、刑務官による虐待などの不適切処遇の被害者となることも珍しくありません。そこで法務省矯正局と「矯正官署における組織風土の改善に関する調査研究に係る協定書」を締結し、心理的安全性の低い刑務所では職員のエンゲージメントが下がり、不適切処遇の報告が多い傾向にあること、そして職員同士のハラスメントが心理的安全性の低下につながっていることを明らかにしました。

それをふまえ、全国の刑務所から選ばれた職員からなる業務改善プロジェクトチームを対象にした、ハラスメントをテーマとする当事者研究プログラム「もやラボ」を、矯正局と共同開発し、提供しました。

2016年に起きた津久井やまゆり園事件は、包摂社会の価値を根本から否定するものとして、国連障害者権利委員会からも、その総括と再発防止に向けた根本的対策が求められています。被害者の方たちのなかには、家庭・教育・就労の場における合理的配慮や基礎的環境整備が不十分ななかで、チャレンジング行動(閾値を越えた自傷・他害などの問題行動を、「支援者にとって取り組みがいのある行動」ととらえ直す概念)によって、自己表現せざるを得ない状況に置かれていたかたもいました。

そこで、山口県立徳山総合支援学校や神奈川県と協力し、当事者研究の観点から、ケースカンファレンスへの参画を通じたアドバイスや、共同研究を行いました。

■物的・制度的環境の整備

障害の有無に関わらず実験を行うことのできる物理的環境整備の一環として、車椅子使用者が利用できる緊急用シャワーシステムの止水パンを開発し、関連する知財に関して特許を取得しました(特願2025-077795)。

これまでに開発してきたアクセシブルな実験室を利用して、今年度も障害のある高校生を対象とした科学実習を実施しました。これらの実習では、基本的に生徒自身が実験に取り組み、自分で行うことが難しい場合は、実験をしながら生徒と話し合い、みんなで合理的配慮を考えていきます。

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、発達障害、難病など、様々な生徒に参加していただきました。

3月の「東大の研究室をのぞいてみよう!~多様な学生を東大に~」プログラムでは、インクルーシブ特別企画として、障害のある高校生に向けた同様の科学実習を開催しました(インクルーシブ特別企画「インクルーシブラボで生物実験タイム!」)。

また、日本学術振興会の「ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ」プログラムでは、8月30日、10月11日、12月6日の3日間、科学実習を行いました(日本学術振興会「ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ」プログラム)。

障害のある高校生を対象に科学実習を行いました

2025年04月07日(月)

東京大学の「東大の研究室をのぞいてみよう!~多様な学生を東大に~」プログラムのインクルーシブ特別企画として、障害のある高校生を対象として、科学実習「インクルーシブラボで生物実験タイム!」を開催いたしました。

初等中等教育の理科においても、障害の有無にかかわらず、同じ場所で学ぶインクルーシブ教育に向けて、すべての生徒が実験に参加できる環境の整備が望まれています。今回東京大学先端科学技術研究センターのアクセシブル実験室において生物学の実習を開催し、実験作業を通じて生徒が直面する可能性のある困難を具体的に想定し、実験での合理的配慮の考え方や、配慮を実現するための具体的なアドボカシーの手法を学びました。

普通校に通う障害のある生徒さんや、特別支援学校の生徒さんの参加がありました。さらに教育に関心のある方、このテーマに関心のある企業の方などの参加もありました。好評につき、来年度以降も開催していきたいと思います。

障害のある人も使いやすい実験室がSDGs岩佐賞を受賞

2025年04月04日(金)

障害のある研究者、理化学機器の専門家、デザイナーらが共同で設計したバリアフリー実験室は、東京大学先端科学技術研究センター内のスペースにつくりました。高さ調節のできる流し台や円形の実験テーブル、緊急用設備など、基礎的な環境を整えています。さらに各実験作業に求められる身体機能や支援方法をリスト化し、合理的配慮のために当事者と教員、支援者の間で交わされる意見交換のプロセスを効率化しました。

2023年からは障害のある中高生を対象に、このバリアフリー実験室で科学実習を行っています。普通高校に通う障害のある生徒は、今まで理科の実験に参加できず、進路選択でも理工系のキャリア選択を諦めることが多かったそうです。彼らに学びの機会を提供できるのは、障害者のSTEM分野への公平な参加に向けた、重要な一歩だと思っています。

2024年活動報告

-キャンパスから社会へ-

2025年01月27日(月)

2024年は、これまで主に学内をフィールドにして進めてきた様々な取り組みや研究開発を、キャンパスの外に広がる社会全体に還元するような活動を行いました。

■人的・文化的環境の整備

メディアやマスコミでの障害者の描き方は、社会全体の障害者差別の度合いに影響を与えます。そこで2024年1月に、マスコミ倫理の向上と言論・表現の自由の確保を目的として、全国の新聞、放送、出版、広告など201の団体・法人で構成されているマスコミ倫理懇談会の月例会で、障害のある人々へのスティグマを減少させる番組や記事の条件について、様々な当事者研究者による講義を行いました。今後も、産学連携で差別や偏見を助長しないメディア表現ガイドラインの共同創造を行う予定です。

働く場の包摂性を高めることも大切です。障害者雇用を積極的に推進しているデジタル分野の企業8社、40チーム、198名を対象に行なった横断調査の結果、リーダーの謙虚さ(①正確な自己理解を目指し、②自分にはない他者の強みを認め、③何事も学ぼうとする姿勢が強い、という3つの条件で定義され、アンケートによって数値化される性質)が心理的安全性(懸念、質問、意見を発言したり、自分の失敗を正直に報告したりしても、白い目で見られない風土を数値化したもの)の高さを媒介に、生産性の低下を防ぐことを報告しました。また独自に開発したリーダー向け当事者研究のプロトコールに基づき、2022年8月に開始した介入試験が、2024年3月で完了、現在、結果の分析中です。

1990年代、インターネットの発達により、これまで互いにつながりを持てずにいた世界中の自閉症者たちがコミュニティを形成し、自閉症の新しい理解を打ち出すとともに、当事者の視点から自閉症研究や自閉症者向けのサービスデザインに参画しつつあります。2024年9月に、こうした歴史をリードしてきた海外の自閉症の活動家、研究者を招き、国際シンポジウムを行いました。

刑事施設職員のウェルビーイングの低さが受刑者に悪影響を与えるという報告を踏まえ、美祢社会復帰促進センター職員143名と、法務省補佐官級以下の職員1,088名を対象に働き方総合アンケート調査を実施し、謙虚なリーダーがいる部署では心理的安全性が高く、職員のエンゲージメントやウェルビーイングが向上することを見いだしました(査読中)。その知見は、法務省内の矯正施設組織文化変革の方向性に影響を与え、「矯正研修所高等科研修」「法務省政策評価懇談会」「全国刑事施設長会同」に当事者研究のカリキュラムが加わるとともに、元受刑者と共同創造した矯正施設職員用プログラムを「上級幹部マネジメント研修」「上級管理科研修」で実施することになりました。

■物的・制度的環境の整備

障害の有無に関わらず、実験を行うことのできる物理的環境整備の一環として、車椅子使用者が利用できる緊急用シャワーシステムの止水パンを開発し、関連する知財に関して特許を申請中です。また、車椅子使用者が利用することができるアクセシブルな流し台について、昇降機能のない廉価版を作製しました。さらに教養学部の必修基礎実験が行われるKOMCEE実験棟のうち、物理化学実験室、有機化学実験室の設計を再現する体験型VRを作製しました。実験室のVRはオンラインでアクセスすることができ、実験室のデザイン、レイアウト変更などを同一のVRのなかで、話し合うことができます。

これまでに開発してきたアクセシブルな実験室を利用して、2024年度も障害のある高校生を対象とした科学実習を実施しました。この実習では基本的に生徒自身が実験に取り組み、自分で行うことが難しい場合は、実験をしながら生徒と話し合い、みんなで合理的配慮を考えていきます。子の実習について、障害者の理系進学を特集する、NHKのテレビ番組の取材を受けました(NHK Eテレ、みんなのためのバリアフリー・バラエティ、「学びたい」を諦めない!理系×障害者、https://www.nhk.jp/p/baribara/ts/8Q416M6Q79/blog/bl/pLX3Q03nzZ/bp/p5bwrQzrgO/)。また今年度の「東大の研究室をのぞいてみよう!~多様な学生を東大に~」プログラムでは、インクルーシブ特別企画として、障害のある高校生に向けた同様の科学実習を開催する予定です(インクルーシブ特別企画、「インクルーシブラボで生物実験タイム!」、https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400253493.pdf )。

2023年活動報告

-障害のある学生や研究者が活躍できる、インクルーシブなキャンパスの環境整備と、障害者のニーズを起点とした研究の共同創造を進めています-

2024年03月01日(金)

■物的・制度的環境の整備

障害の有無に関わらず、実験を行うことのできる物理的環境整備の一環として、緊急用シャワーシステムを開発し、関連する知財に関して特許を取得しました。また、車椅子利用者の動作分析を行い、プロジェクトで開発した昇降式流し台の有効性を評価しました。また、車椅子利用者が利用しやすい昇降棚を試作しました。

これまでに開発してきたアクセシブルな実験室を利用して、障害のある高校生を対象とした科学実習を実施しました。この実習では基本的に生徒自身が実験に取り組み、自分で行うことが難しい場合は、実験をしながら生徒と話し合い、みんなで合理的配慮を考えていきました。好評につき、来年以降も継続して実施していく予定です。

こうした本事業による物的・制度的環境の整備の取り組みと、障害者の科学技術分野への参加の現状に関して、Nature Reviews Chemistry誌の特集Disability inclusion in chemistryにおいて招待論文「Towards accessible science laboratories in Japan」を寄稿しました(https://www.nature.com/articles/s41570-023-00553-3)。

さらに、医学のダイバーシティ教育研究センターと連携して、STEMM領域における障害のある研究者のインタビューアーカイブDisabled in STEMM(https://d-stemm.jp/ )を作成し、オンラインで一般公開を開始しました。

また、一昨年度に開発した車椅子で利用できる階段昇降装置が、IAUD国際デザイン賞2023銀賞を受賞しました。

■人的・文化的環境の整備

積極的に障害のある人の雇用を推進している日本企業を対象にした調査で、チームリーダーの謙虚さ(正確な自己理解、自分にはない他者の強みの承認、学習志向性の3条件で定義される傾向)が、チームの心理的安全性(アイデア、質問、懸念、失敗を発言しても、このチームでは罰せられたり辱しめられたりしないだろうという信念)を高め、その結果、メンバーのパフォーマンスが向上することを見いだし、論文発表しました。

また、チームリーダーが当事者研究を習得し、自己理解を深めることが、チームメンバーの高いパフォーマンスやウェルビーイングをもたらすかどうかを検証するため、「当事者研究の導入が職場のウェルビーイングと創造性に与える影響に関する研究(UMIN000048418)」を複数の企業を対象に実施しました。

さらに、無意識のバイアス解消や少数派への配慮に関わる意識改革や行動変容を推進する教職員研修プログラム(UTokyo Compass目標3-1計画1)として、昨年度、バリアフリー支援室、男女共同参画室、相談支援研究開発センター、ハラスメント相談所、GFD、大学総合教育研究センターと協力して開発したダイバーシティおよびインクルージョンに関する全学FD・SDプログラムを完成させ、役員向けの研修会で実施しました。

■ユーザー・リサーチャー制度と共同創造

「障害があるからこそできる業務や職域」(UTokyo Compass目標3-1計画6)に従事する「マイノリティ・グループに限定した研究者のためのポスト」(UTokyo Compass目標1-2計画4)として、2018年に開始した、障害のある人々を一定期間研究者として招き知の共創を行うユーザー・リサーチャー制度のもとで、5名が障害者の視点を踏まえた独創的な研究を進め、うち一人は東京大学大学院博士課程に進学し、他の一人は特任研究員になりました。彼らの活躍はNHK BS「当事者が研究者」で紹介されました。

加えて、インクルーシブ教育を専門にしている盲ろうの学振研究員が、英国を中心とした欧州のインクルーシブ教育にかんする調査研究をおこなうために必要な支援の一部に、本基金を活用しました。

さらに、ユーザー・リサーチャーにも協力してもらい、院生向け講義「当事者研究特論」を実施しました。昨年度にこの講義を受講していた学生は助教着任後、CREST研究に参加し、統合失調症の当事者研究者とともに研究の共同創造を開始しました。

またD&I医療人材を育成するために、医学のダイバーシティ教育研究センターと共同し、医学部生向けD&Iプログラムや、医学のダイバーシティ人材養成コースを提供しました。加えて、医学部生向けの必修科目「公衆衛生学実習」の実習先選択肢のなかに当事者研究が加えられ、5名の学部生のチューターを担当しました。

加えて、司法システムの職場環境改善をテーマに法務省と共同し、法務省働き方総合アンケート、矯正施設の組織と職員の状態に関する調査研究を実施、刑事施設長や役員を対象にした講演や研修、論文などを通じて紹介しました。

マイノリティと学術者との研究の共同創造の国際的な取り組みとして、自ら自閉症である活動家、臨床医、セラピスト、教育者、研究者、有色人種の自閉症者、南半球やアジアの自閉症者、女性自閉症者、ジェンダーマイノリティに属する自閉症者からなる、当事者参加型自閉症研究の実現を目指すグループGlobal Autistic Task Force on Autism Research(日本から綾屋が参加)の活動が雑誌ネイチャーで紹介されました(https://www.nature.com/articles/d41586-023-01549-1)。

また、日本の当事者研究を紹介する記事を、英国Wellcome財団のウェブマガジン「Aeon」に投稿しました(https://aeon.co/essays/japans-radical-alternative-to-psychiatric-diagnosis )。

■アウトリーチ活動

日本精神神経学会、障害学会、リハビリテーション工学協会など、多様なアカデミアで本事業の成果を紹介するとともに、開発した各種プログラムを職場のインクルーシビティ向上に生かそうとする企業や自治体、行政機関に提供してきました。

熊谷は日本学術会議会員、内閣府障害者政策委員会委員長に着任し、研究や政策への当事者参画を推進しました。

また、昨年度出版した日本工学アカデミー政策提言書「インクルーシブなSTEM研究環境の構築」が、会員が選ぶ報告書賞を受賞しました。

ニューロマイノリティ(発達障害者)の権利擁護と社会参加に関連した活動として、綾屋は日本発達障害ネットワーク(JDD net)にて、自閉症者のセルフアドボカシーについての講演(https://jddnet.jp/event231203/ )をしました。また、障害者雇用を積極的に推進している大手企業からなる企業アクセシビリティ・コンソーシアムにおいて、ニューダイバーシティを包摂する職場の条件に関する基調講演(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000074138.html )を行いました。

■ご寄付の使途

いただいたご寄付は以下の目的のために、活用いたしました。

・物理・制度的環境の整備

・ユーザー・リサーチャー制度と共同創造

・アウトリーチ活動 等

温かいご支援を賜り、ありがとうございました。

東京大学-ケンブリッジ大学合同シンポジウムで熊谷先生がリモート講演をしました

2023年10月05日(木)

東京大学とケンブリッジ大学は、2015年に戦略的パートナーシップ協定を結び、交互に合同シンポジウムを開催しています。2023年には8回目となる合同シンポジウムがケンブリッジ大学で行われました。このパートナーシップの一環として、2020年に「UTokyo-Cambridge Voices」プログラムが始まり、両大学の研究者が専門分野について双方向の対話を行っています。

今年度のシンポジウムは「Navigating Contemporary Global Challenges」をテーマに掲げ、

① Equality, Diversity and Inclusion(平等、多様性、包摂性)

② Sustainability and Engineering(持続可能性とエンジニアリング)

③ AI Trends, Opportunities and Threats(AIのトレンド、機会と脅威)

に焦点が当てられています。

熊谷先生は「Equality, Diversity and Inclusion(平等、多様性、包摂性)」のセッションで「Tojisha-Kenkyu」(英語でも「柔道=JUDO」のように「とうじしゃけんきゅう」と言われています)について講演し、皆様のご寄付も活用させていただいた「情報保障スタジオ」や「インクルーシブな実験室」についても紹介されていました。

緊急支援のお願いをさせていただいた奈良博士はおかげさまで予定通り9月11日に渡英し、9月22日にメールが届き、以下のようなことが書かれていました。

・熊谷先生の講演をオックスフォード大学の現地で聴く予定

・直近の為替レートの変動に触れ、皆様のご支援への感謝

・この9月からちょうど新しい教員養成カリキュラムが導入され、非常に良いタイミングの渡英であると歓迎された

講演した熊谷先生と同じ東京大学の先端科学技術研究センターから来ていることが、現地の研究者とのコミュニケーションを円滑にし、貴重な情報交換や連携の機会になったと考えられます。

緊急支援のお礼

2023年09月01日(金)

この度、当事者研究者(ユーザーリサーチャー)の在英研究費が不足して緊急支援の寄付募集を行いましたところ、皆さまからの温かいご支援をいただき、担当チーム一同、心より感激しております。おかげさまで、いったん必要と思われる寄付金を集めることができました。英国の状況も刻々と変わりますので、奈良博士が2024年3月に帰国するまで予断を許さないと言えますが、「当事者研究」は様々な研究やアクティビティがありますので、引き続き、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

ご寄付いただいた皆さまには、心より御礼申し上げます。

9月11日出発予定で準備に忙しい奈良博士より、皆さまへのメッセージをお預かりしましたので、ぜひご一読ください。

担当チーム

***************************************

この度は、東大基金を通じて、私の研究プロジェクトに多くの方々に心を寄せていただいたことに、心より御礼申し上げます。皆さまのおかげで、不足していた研究費が集まり、間もなく、いよいよ渡英することができます。

この基金の活動を通じて、今まで知り合うことのない方々とつながり、特別支援教育の教師の人事異動に興味・関心、問題意識をもっていただくことができ、非常にうれしく思います。この課題は一朝一夕に解決できるものではありませんが、多くの方々から共感や応援のコメントを寄せていただき、勇気がわいてきました。

英国では、特別支援教育を担う専門教師に人事異動はありません。また、専門教師たちは自らの指導に誇りをもち、常に向上心をもって教師としての職能成長をしています。こうした背景にはどんな社会的構造があるのか、インターネット上にある論文や情報だけでは知り得ることのできないリアルな教師の営みを日本に持ち帰ってまいります。

渡英中に得られた最新情報等をメールレターにてお届けする予定です。また、英国の美しい景色、建造物等も共有できたらと思います。次回のレターを楽しみにしていてください!

東京大学先端科学技術研究センター

福島智研究室

日本学術振興会特別研究員PD

博士 奈良 里紗

***************************************

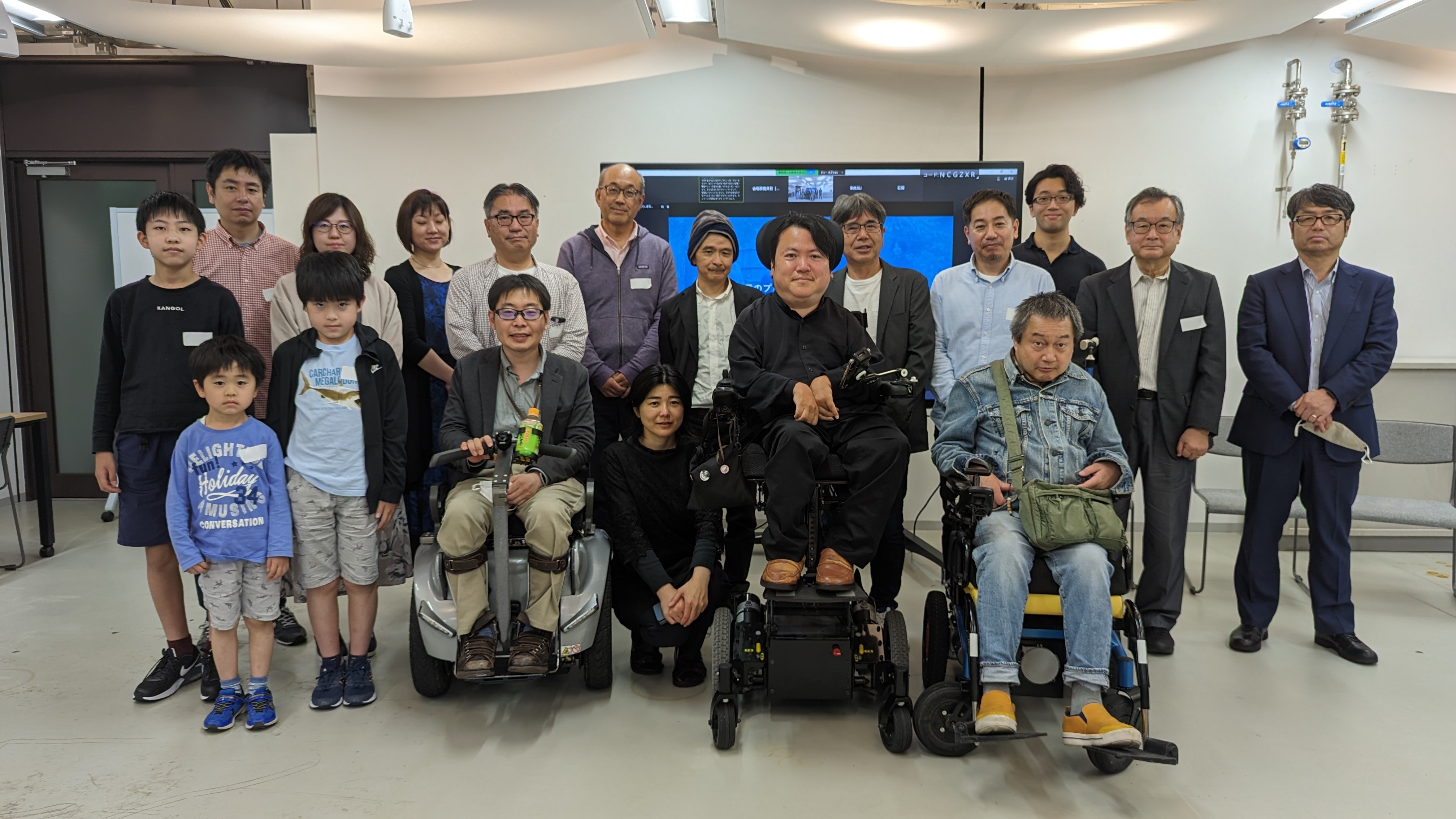

寄付者様限定「障害のある学生や研究者の活躍応援基金」報告会2023を開催しました

2023年06月29日(木)

「障害のある学生や研究者の活躍応援基金」報告会を2023年5月13日(土)に、会場とオンライン参加のハイブリッド形式で開催しました。会場でのリアル開催は初めてでしたが、多くの寄付者の皆さんにご参加いただき、心より御礼申し上げます。

【報告会開催内容】

1.「研究の共同創造とインクルーシブ・アカデミアの実現に向けて」

「報告会2023」はまず、綾屋特任講師とユーザーリサーチャーの皆さんによる「研究の共同創造とインクルーシブ・アカデミアの実現に向けて」と題する発表から始まりました。「共同創造」とは専門家のみが財やサービス、知識や技術を生み出すのではなく、それらを使う障害のある当事者を含む様々な市民が主導して生産しましょうという考え方です。ユーザーリサーチャーとは自身も障害をもちながら当事者視点で研究を行う人のことを意味し、東京大学では2018年からユーザーリサーチャーを雇用する仕組みが制度化されました。たとえば、劇場での演劇鑑賞や飛行機内での映画鑑賞ではどのような情報保障の工夫が必要か!?専門家のみでは取りこぼされたかもしれない視点から立ち上がったそれぞれの研究プロジェクトが紹介されました。

2.「情報保障スタジオの紹介」

熊谷研では、聴覚障害や発達障害など、複数のユーザーリサーチャーが所属して、それぞれ独自の研究テーマで活動しています。そのうちの一人が開発した情報保障スタジオでは、モニターやスクリーンなど、手話通訳がやりやすい環境を整えるなど、聴覚障害への情報保障に関する当事者研究を行っています。勝谷特任助教より、聴覚障害のある研究者が日々どのようにコミュニケーションを取り研究に励んでいるか、具体的な取り組み内容が紹介されました。

3.「車椅子でも使いやすいインクルーシブな実験室の紹介」

その後、参加者の皆さんに「車椅子でも使いやすいインクルーシブな実験室」へ移動していただき、並木准教授から実験室のつくりについて説明がありました。並木准教授をはじめ、実際に車椅子を使う研究者が当事者ならではの視点で意見を出し合ってデザインされた実験室は、グッドデザイン賞2022を受賞しています。たとえば、水道の流し台は、電動で上下に稼働し、下の部分は車椅子でもアクセスしやすいように、広いスペースが取られています。車椅子からは水道の栓までが遠いので、蛇口近くのセンサーにより非接触で水を出したり止めたりできます。掴まりやすいように縁に「返し」がついています。このような工夫に参加者の皆さんも「なるほど」と頷いておられました。

●詳しくはこちらをご覧ください。

車椅子でも使いやすい実験室がグッドデザイン賞2022を受賞

4.フリーディスカッション

プログラム最後は、参加者の皆さんとのフリーディスカッションです。当日はあいにくの雨天のために、予定していた階段昇降機の見学を中止して、画像で紹介しました。その分、フリーディスカッションの時間を長めに取りましたが、最後はそれでも時間切れとなるほど参加者の皆さんが次々と積極的にご質問や感想などを発言され、活気に満ちたフリーディスカッションとなりました。小学生の参加者が「お風呂はどうやって入ってるの?」という直球の質問を投げかけ、並木准教授が「お風呂には入りません」と打ち返していました。並木准教授はお風呂ではなくシャワー派だそうです。

後日実施したアンケートで、参加者の方から「自分の寄付が社会に役立っている実感が持てて嬉しかったです。おかげで寄付して良かったと思えるし、報告会に参加して良かったと思えました」というありがたい感想をいただきました。次回も、階段昇降機のご紹介や研究の進捗報告などを通じて、「寄付してよかった、参加してよかった」と言っていただけるような報告会にしたいとあらためて思いました。

このような当事者研究や共同創造の活動を通じて、障害のある人々がさらに活躍できる社会を実現していくために、引き続き、「障害のある学生や研究者の活躍応援基金」をご支援いただけますと幸いです。

報告:東京大学基金「障害のある学生や研究者の活躍応援基金」担当

車椅子でも使いやすい実験室がグッドデザイン賞2022を受賞

2023年01月24日(火)

〔インクルーシブ・アカデミア・プロジェクト〕

並木重宏准教授(先端科学技術研究センター)とヤマト科学株式会社および株式会社GK設計との共同研究の成果として開発デザインされた車椅子でも使いやすいインクルーシブな実験室がグッドデザイン賞2022を受賞しました。

たとえばシンクは、並木准教授をはじめ実際に車椅子を使う研究者が当事者ならではの視点で意見を出し合って、以下のような工夫がされています。

・様々な車椅子に対応できるように高さ調整ができる

・シンクの下を広くすることで車椅子でもアクセスできる

・非接触で水を出したり止めたりできる

・支援員と並んで作業しやすいように横幅が広くなっている

・つかまりやすいように縁に折り返しがついている

写真提供:ヤマト科学株式会社

並木准教授が実験室を紹介している動画もご覧ください(2022年12月22日報告)

参照:

グッドデザイン賞ウェブページ

https://www.g-mark.org/award/describe/53736

ヤマト科学株式会社ウェブページ

https://www.yamato-net.co.jp/qa/detail/48/

障害のある学生や研究者が、持続可能なかたちで活躍できるキャンパスの環境整備を進めています。

2022年は以下のような取組を実施しました。

・薬学部に進学した車椅子学生に対し、アクセシブルな作業台を特注で作製し、貸与しました。

・聴覚障害のある研究者に対する支援として、情報保障スタジオの整備や、手話通訳・文字通訳者の配置を行いました。

・「障害があるからこそできる業務や職域」(目標3-1計画6)に従事する「マイノリティ・グループに限定した研究者のためのポスト」(目標1-2計画4)として、東京大学では2018年から、障害のある人々を一定期間研究者として招き、知の共創を行う、ユーザー・リサーチャー制度を実装しています。彼らのサポートを行う支援者の配置を行いました。

■ご寄付の使途

いただいたご寄付は以下の目的のために、活用いたしました。

・字幕配信

・手話通訳謝金

・情報スタジオの整備

・情報保障スタジオの電力課金

・スチール作業台の作成と貸与

・ユーザー・リサーチャー介助謝金

温かいご支援を賜り、ありがとうございました。

御礼 駒場II 13号館の昇降機設置

2023年01月05日(木)

先端科学技術研究センター

准教授 熊谷晋一郎

コロナ禍による資材不足などの理由で設置が遅れていましたが、遂に昇降機が設置され、12月23日、関係者にお披露目されました。この昇降機は長年にわたり先端科学技術研究センターと地域連携を進める石川県の大同工業さまが寄贈してくださったのですが、私たちとのヒアリングをもとに、車椅子に乗る人が自分で操作できる工夫がなされているなど、当事者研究ならではの視点が活かされています。

13号館は歴史的建造物であることから、その景観を壊さず設置する必要があったため、イタリアで30年にわたり建築やインテリアのデザイナーとして活躍されていた先端アート分野の伊藤節先生がデザインしてくださっています。お披露目会では、先端研の杉山正和所長から「先端研が進める地域連携とアートとバリアフリーが見事に融合した素晴らしい事例」というコメントがありました。

東京大学基金にお寄せいただいた皆様のご寄付は、昇降機からのアプローチが建物入口に上手くつながるように、段差の解消などの周辺工事に活用させていただきました。心から御礼申し上げます。

昇降機で降りた先の地下のスペースはまだがらんどうなのですが、今後、「共同創造」の実践の場として整備して行く予定です。共同創造とは、財やサービスを提供する側と利用する側が対等な関係で、財やサービスを共同で創り上げていくことを意味します。

先端研には「バリアフリー系」と総称される4つの研究室があり、障害のある研究者や市民と、様々な研究者が協働してきました(https://copro.social/)。これから設置される共同創造スペースは、障害のみならず、高齢の方など、様々なバックグラウンドをもつ学内外の多様な人々が集い、真にウェルビーイングにつながる新しい知識・財・サービスが生み出されていくことを期待しています。

皆様のご支援にあらためて御礼申し上げますとともに、引き続き皆様のご支援をお願い申し上げます。

ありがとうございます。

活動報告動画:車椅子でも使いやすいインクルーシブな実験室のご紹介

2022年12月22日(木)

日頃から障害のある学生や研究者の活躍応援基金をご支援いただき、誠にありがとうございます。

障害のある学生や研究者の活躍応援基金では皆様からお寄せいただいたご寄付をもとに、障害のある学生や研究者が活躍できる教育、研究環境の実現について様々な取り組みを行っております。

今回は、皆様のご支援で大きな進捗がありました「車椅子でも使いやすいインクルーシブな実験室の構築」のご紹介をさせていただきます。どうぞご覧ください。

あらためまして、皆様のご支援に深く感謝いたします。

引き続きご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

2021年活動報告

-インクルーシブ・キャンパスの実現に向けて前進-

2022年01月14日(金)

東京大学は2021年10月1日、目指すべき理念や方向性をまとめたUTokyo Compass「多様性の海へ:対話が創造する未来」という文章を公開しました。そこには、不公正や格差を是正し包摂的で自由な未来社会の創造を目指すという理念が掲げています。さらに、より具体的な目標として、大学の構成員の多様性やコミュニティの多元性を高め、人的・物的環境整備と相互信頼をはぐくむ文化醸成を通じてインクルーシブ・キャンパスを実現すると記載しています。

私たちは、主に障害の領域で、インクルーシブ・キャンパスの実現に向けた数多くの活動を行ってきました。特に「実験、実習における合理的配慮や基礎的環境整備を重点的に推進する」(UTokyo Compass目標3-1計画6)必要性が高まっており、ここに力点を置いてきました。

まず建物や設備などの物的的環境を改善するために、車椅子でも利用できる流し台や緊急用シャワー、車椅子利用者が自分で操作できる階段昇降機を、身体障害のある研究者の監修のもとで開発しました。近いうちに、開発したアクセシブル実験室を公開し、障害のある学生向け研究室見学プログラム(UTokyo Compass目標2-1計画2)を実施する予定です。

また、聴覚障害のある学生や研究者が置き去りにされない授業や会議を実現するために、手話通訳や文字通訳をリアルタイムで効果的に配信できるための専用スタジオを、障害のある研究者の監修のもとでデザインしました。

さらに、教養学部の協力を得て、理系の学部生の必修科目である「基礎実験」を対象に、実験で要求される手先の作業を網羅的に分析する「作業分析」を実施し、障害学生向け学生実験支援ツールを開発しました。

こうした私たちの活動を、大学内外に横展開するために、設置責任者が室長を兼任するバリアフリー支援室(内閣府特命担当大臣表彰奨励賞受賞)、環境安全研究センター、工学系研究科と連携し「科学教育研究環境におけるインクルーシブデザインガイドライン」も作成中です。

また、障害などのマイノリティ性を持つ若手を励まし、希望を与えるためには、先を行くロールモデル(UTokyo Compass目標2-1計画2)の存在が重要です。そこで、障害のある研究者のインタビュー動画(国内12例、海外9例)を作成しました。これらは、近日中に公開予定です。

インクルーシブ・キャンパスを実現するためには、障害のない構成員の意識や行動を変革する必要もあります。私たちは、無意識のバイアス解消や少数派への配慮に関わる意識改革や行動変容を推進する教職員研修プログラム(UTokyo Compass目標3-1計画1)として、バリアフリー支援室、相談支援研究開発センター、ハラスメント相談所、GFD、大学総合教育研究センターと協力し、ジェンダー、LGBT、エスニシティ、障害の領域をまたぐダイバーシティおよびインクルージョンに関する全学FD・SDプログラムを開発中です。

また、障害のない人が中心となって推進してきた従来型の研究を構造転換するには、従来型の研究に障害があっても参加できるようにするため環境改善するだけでなく、研究のあり方自体を障害のある人の視点で変革するための、新しい人事制度やポスト創設が必要です。「障害があってもできる」にとどまらず、「障害があるからこそできる業務や職域」(UTokyo Compass目標3-1計画6)を創出するために、「マイノリティ・グループに限定した研究者のためのポスト」(UTokyo Compass目標1-2計画4)として、障害のある人々を一定期間研究者として招き知の共創を行うユーザー・リサーチャー制度を2018年度に創設し、第3期では5名が障害者の視点を踏まえた独創的な研究を進めてきました。さらに、ユーザー・リサーチャーにも協力してもらい、PBL方式の院生向け講義「当事者研究特論」を開発し実施しました。

今後は、開発したプログラムを全学プログラム提供のノウハウを持つ大学総合教育研究センターと協力して、全学に向け提供する予定です。

学外へのアウトリーチ活動や産学官協働に関しても、開発した各種プログラムを職場のインクルーシビティ向上に生かそうとする企業に提供してきました。また、活動から見えてきた政策的課題に関し、日本工学アカデミーや日本学術会議第二部生命科学「ジェンダー・ダイバーシティ分科会」に参加し、提言をまとめつつあります。さらに、学術会議と相補的な民間組織を目指す日本科学振興協会の設立に参画し、社会へのアウトリーチ活動の準備を進めています。

さらに、本事業からの学術的な展開として2021年からは、学術変革領域研究(A)の助成を得て、医学系研究科や経済学研究科を含む学内外の研究機関と共同し、上記のような取り組みがどの程度学術を変革し、共同創造を推進したかを検証する研究を行う予定です。

これらの様々な活動は学内予算配分や競争的資金に加え、皆様からのご寄付が大きな支えとなりました。2021年11月にはオンラインで「熊谷とお話する会」を開催し、私たちの研究の現状や課題をご説明ご報告させていただきました。

ご寄付の使途

皆様にいただきましたご寄付は大切に活用させていただきました。

主な使途をご紹介します。

- 情報保障付きスタジオ面積課金

- 手話通訳謝金

- ユーザー・リサーチャー介助者謝金

- 昇降機地下に降りた後の段差解消

- 昇降機地下に降りた後の入り口の自動ドア化

皆様のご支援にあらためて感謝申し上げます。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

活動報告およびイベント(10/12 19時~)のお知らせ

2021年10月04日(月)

2021年8月20日、熊谷研より寄付者の皆様に活動報告レターをお送りしました。

コロナ禍でご寄付をどのように活用させていただいたか等をご報告しています。

こちらからご覧ください。

2021年10月12日(19:00-20:15)、東京大学スポーツ先端科学 連携 研究機構(UTSSI)主催の連続セミナー「パラスポーツの可能性を探る」(オンライン(Zoom))で熊谷准教授がお話します。

詳しくはこちらをご覧ください。

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

飛田 圭吾

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

今回初めて大学への寄付を検討しこのプロジェクトを知り賛同しました。微力ながら寄付します。

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>

<障害のある学生や研究者の活躍応援基金>