認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金

ご支援のお願い

~高齢者の4人に1人、約500万人が認知症、その2/3がアルツハイマー病が原因~

アルツハイマー病は認知症全体の3分の2を占め、認知症に係る医療費、介護費などの社会的損失は年間15兆円を越えています。今後さらに患者数は増加し、それに伴う損失額は増大していくことが予想されます。

今般、基金を設置し、東京大学が認知症にかかる基礎研究、それに即応した最新の予防・治療薬の開発までをリードする研究体制を強化・加速する研究に対し、ご支援を募ることとしました。

皆様より賜るご支援は、アルツハイマー病の発症メカニズムを探る基礎研究をさらに進め、その成果に基づいて、予防・ 治療法を確立するための臨床研究や、治療薬の実用化に向けた先進治験を展開し、認知症のない社会の実現のために有効に遣わせて頂きます。

治療・予防薬開発を東京大学が先導し、日本発のアルツハイマー病超早期治療を実現するため、皆様の温かいご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

【ご寄付の使途】

お寄せいただいたご支援により、認知症の主な原因となるアルツハイマー病を対象に、発症メカニズムの解明と、病態に即した根本的治療・予防法(疾患修飾薬)の実用化に向けた研究を推進します。また、国内における認知症・アルツハイマー病研究において中心的な役割を果たしながら、認知症患者の増加を食い止めることを目標に、早期診断法や治療薬の開発・研究を進めてまいります。

【具体的には】

ご支援は認知症・アルツハイマー病に関する研究を目的とした、以下の活動に遣わせていただきます。

・アルツハイマー病など認知症性疾患の病因に関する実験的研究:

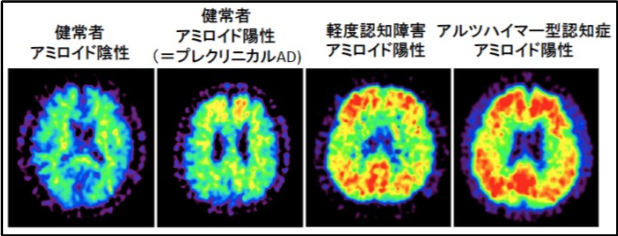

アルツハイマー病の脳では、アミロイドβやタウなどの異常なタンパク質が溜まり、認知症の引き金となります。これらの変化を早期に見つけて抑えることにより認知症の発症を未然に防ぐことを目標に、予防・治療薬の研究を進めます。

・アルツハイマー病超早期段階を対象とする臨床研究を行うための経費(データ取得、画像診断、心理検査、データ解析):

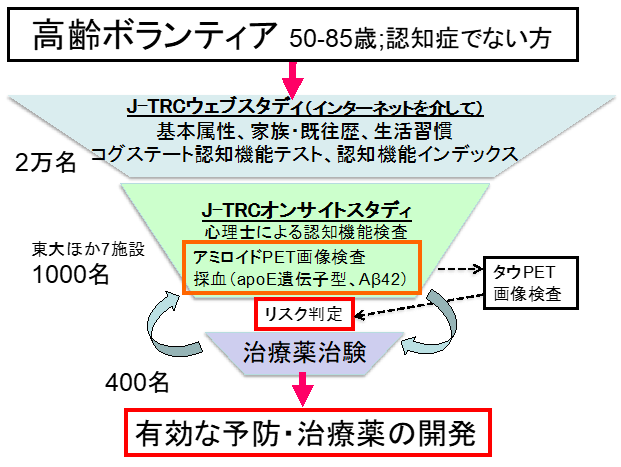

認知症の時期に先行する「軽度認知障害」、さらに前の無症状の時期「プレクリニカルAD」などの超早期段階について国民の皆様にご理解賜り、認知症研究への参加意欲を持って頂くための取り組みである「J-TRC研究」(※後述)などを進めます。

設置責任者からのメッセージ

認知症・アルツハイマー病に関する研究に過去30年間専念して参りました。世界的な研究の成果により、神経細胞が失われるメカニズムに即した治療法(疾患修飾療法と呼びます)の治験が進んでおり、その成果もいよいよ発表され始めております。

しかし、さらに多くの方々を認知症から守り、進行のリスク低減を実現してゆくには、臨床的、基礎的な研究をいっそう盛んにしてゆくことが必要となっています。認知症になった方の進行を抑え、まだ認知症でない方の症状発現を遅らせることを実現するのが、私たちの夢であり目標です。是非ともご支援賜りますよう、お願い申し上げます。

研究体制

医学系研究科神経病理学分野(主に基礎的な研究を担当)岩坪威(教授)、桑原知樹(講師)、山田薫(助教)

医学部附属病院早期・探索開発推進室(主に臨床的な研究を担当)岩坪威(室長)、新美芳樹(特任講師・副室長)、佐藤謙一郎(助教、神経病理学分野所属)

最近の研究成果

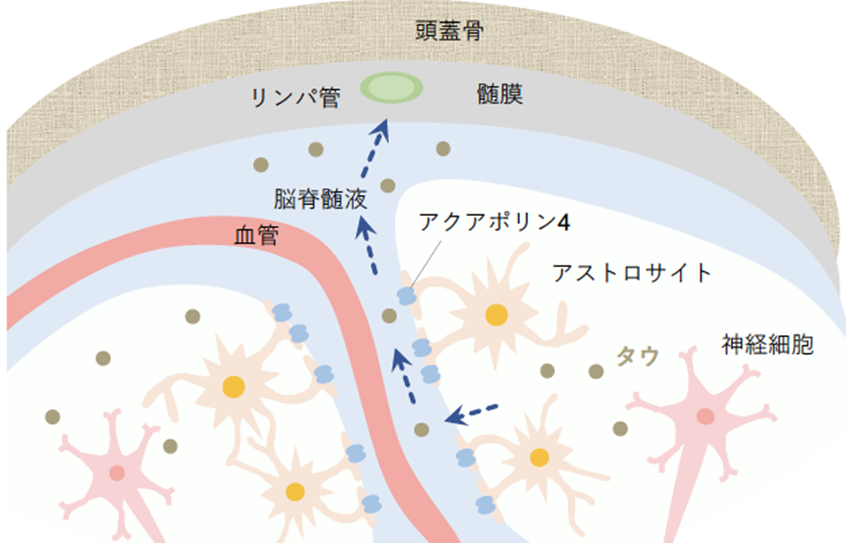

その1. タウの除去機能について

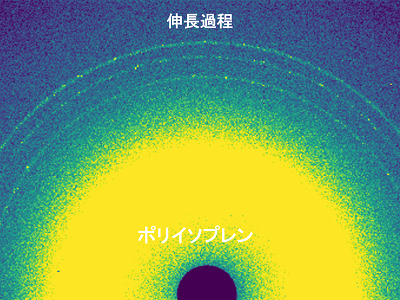

認知症の病因となる「タウタンパク質」が脳から除去されるメカニズムを解明しました。「グリアリンパ系」という脳内の流れがタウを押し流し、神経細胞を防護していることを発見しました(科学技術振興機構(JST)、日本医療研究開発機構(AMED)の支援による)

https://www.jst.go.jp/pr/announce/20220226/pdf/20220226.pdf

タウの除去機構

その2. 【J-TRC(ジェイ・トラック) - 認知症予防薬の開発をめざすインターネット登録研究】について

※以下、プレスリリースより抜粋

『J-TRC研究』が新規ステージに

—アルツハイマー病・認知症の克服に向けて国際的な予防・治療薬治験との連携が本格始動へ—

1.発表者:

岩坪 威(東京大学大学医学系研究科神経病理学 教授)

新美 芳樹(東京大学医学部附属病院早期・探索開発推進室 特任講師)

2.発表のポイント:

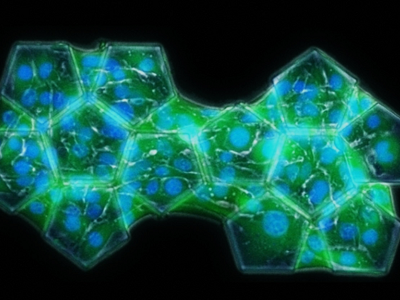

◆アルツハイマー病(AD)の早期・無症候段階にあたるプレクリニカル期ADの診断と治験に即応できるコホートの構築を目指す『J-TRC研究』(注1)が開始から3年を迎え、ウェブスタディに13,205名、オンサイト研究に537名と、本邦最大級規模の研究参加が達成されました。

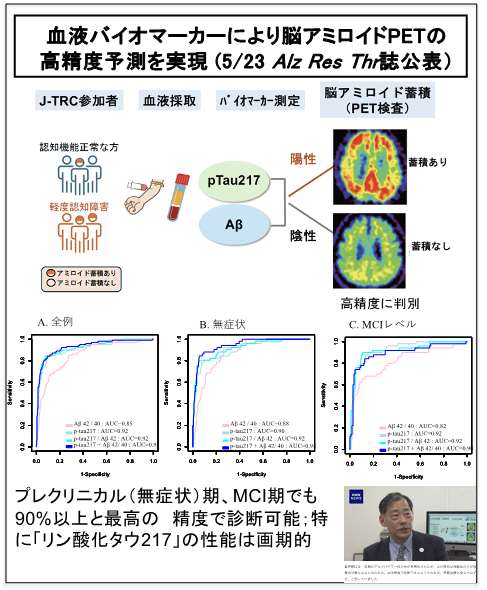

◆オンサイト研究参加者のうち、プレクリニカル又はプロドローマル期ADに相当するPET検査でのアミロイド上昇者の比率は25.5%であり、血漿Aβ42スコアはPETの結果を高率に予測しました。

◆プロドローマル期・認知症期ADにおける抗アミロイド療法の可能性と限界が治験結果から明らかになりつつある中、J-TRC研究の進捗により、超早期の治療・予防が射程に入る新たなステージを迎えました。その入口となるウェブスタディに、更なる多数のボランティアのご参加が期待されます。

プレスリリース全文はこちらをご覧ください

https://1drv.ms/w/s!AijpcQhKV9WPtTunrvs9DOE7A89n?e=InPSRR

J-TRC臨床研究

岩坪教授のご紹介

兵庫県生まれ

東京大学医学部卒業

東京大学医学系研究科神経病理学分野 教授

東京大学医学部附属病院・早期探索開発推進室長

日本認知症学会理事長

J-ADNI代表(厚生労働省・NEDOなどが主導するアルツハイマー病研究プロジェクト)

本邦におけるアルツハイマー病・認知症研究の第一人者

受賞歴

2008年、アメリカ「メトライフ医学賞」

2012年、アメリカ「ポタムキン賞」

2021年、日本医師会医学賞

認知症・アルツハイマー病についてのQ&A

認知症とは?

▶認知症は病気やけが、老化など様々な原因によって認知機能が低下する病気の総称です。1つまたは、それ以上の認知機能が何らかの原因により低下したため、日常生活や社会生活に支障をきたしている状態を言います。

▶全世界でおよそ5500万人の患者がいると推計されます。世界的な高齢化を受けて、世界保健機関(WHO)は2030年に約7800万人、50年には約1億3900万人まで増えると予想しています。日本において高齢者の4人に1人、約500万人が認知症、その2/3はアルツハイマー型認知症(アルツハイマー病)が原因です。

アルツハイマー病 とは?

▶アルツハイマー型認知症は、脳神経が変性して脳の一部が萎縮していく過程でおきる認知症です i)。記憶障害の他に失語、失行、失認、実行機能の障害などが生じ、社会生活に支障をきたし、かつての能力レベルの明らかな低下が起きる症状のことを言います。

i) 認知症に関する情報サイト

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_recog.html

アルツハイマー病が発症する原因は?

▶アルツハイマー型認知症の脳では、アミロイドβやタウなどの異常なタンパク質が脳溜まります。それが認知症の引き金と考えられています。

アルツハイマー病の進行を遅らせる薬はあるのか?

▶アルツハイマー病の患者の脳内には「アミロイドβ」というたんぱく質が蓄積しています。2010年より少し前からアミロイドベータを取り除けば、アルツハイマー病の進行を遅らせることができるのではないかと、人を対象にした大がかりな臨床試験が始まり、治験薬を試す治験にようやく効果がみられてきました。それが抗体医薬であるレカネマブです。レカネマブはこのアミロイドを除去するように設計されたバイオ医薬品(抗体医薬)で、アルツハイマー病の進行速度をゆるやかにする効果を初めて証明しました。脳に蓄積されたアミロイドベータに反応する抗体を作り、これを注射すると、アミロイドベータに結合してこれを取り除くという効果のある薬です。それを2週間に1度の間隔で投与します。日本や欧州、アジアで1795人を対象にした臨床試験(治験)では、アルツハイマー病の進行を27%抑える結果が確認されました。

ご研究のゴールは?

▶発症のメカニズムを解明、未病の段階で発症を抑える。また、既に発症したアルツハイマー病を治療するのがゴールと考えてよいでしょうか。

-----無症候のプレクリニカル期にアルツハイマー病を出来る限り抑える治療の完成はひとつのゴールです。一方で、進んだアルツハイマー病の患者さんの進行を抑える治療法など、まだまだ解決すべき課題は山積です。

基金担当者からのコメント

アルツハイマー病研究を推進し、社会に知を還元するべく、日々研究に勤しんでいらっしゃる岩坪教授のお姿を拝見しています。

世界的権威であるにもかかわらず、私共の素朴な疑問や初歩的な質問など、どんな質問にも気さくに、丁寧に応じてくださる岩坪教授は、認知症予防薬の実現に向けて東奔西走されています。

個の尊厳を失い、また、介護する方に大きな負担を与えるアルツハイマー病の治療の一日でも早い実現にむけて、みなさまより、温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

経過報告

2025年03月06日(木)

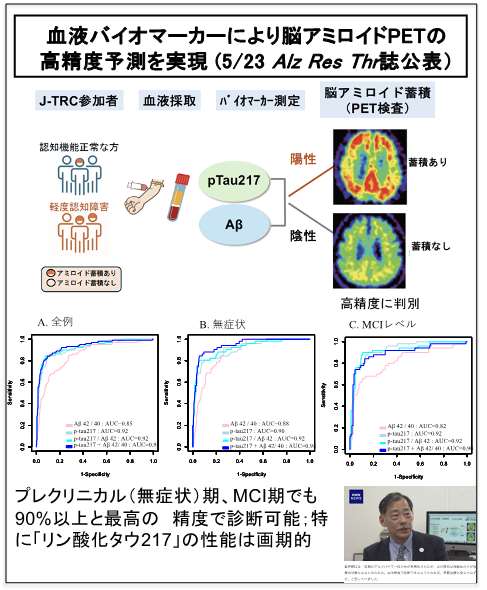

私たち「認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた基金」は、2023年12月に世界最初のアルツハイマー病のメカニズムに即した治療薬として、アミロイドβに対する抗体医薬「レカネマブ」が我が国で患者さんへの実用を達成したことを受けて、2024年度もさらなる新規治療薬や診断法の開発に向けて、研究活動を加速することができました。臨床面では、血液で脳の早期アルツハイマー変化を診断する方法の開発(NHKニュースで紹介、画像参照)、症状のない超早期(プレクリニカルAD)の方を登録するコホート研究やこれらの方を対象とする予防薬の治験が大きく進みました。基礎研究面では、次世代の薬の標的を求めて、脳からアルツハイマー病の原因となるタンパク質を効果的に排出する方法の研究も進みました。基金を介して頂戴した貴重なご支援は、臨床研究におけるPET画像検査、臨床研究の実施、基礎研究者の給与などに活用しこれらの研究活動を大きく加速頂くことができました。

アルツハイマー病をはじめとする認知症性疾患の理解と克服を目的として、臨床・基礎的研究を行って参ります。認知症性疾患の分子病態を解明、それに基づく新規治療法を開発し、臨床研究によるエビデンス創出を、認知症やその前段階にあるみなさまとの協創により推進し、あらゆる人が尊厳を持って認知症と共生できる社会の実現を目指してゆきます。具体的には、認知症性疾患のバイオマーカーを駆使した超早期診断を実現し、治験・予防・治療のためのコホートを樹立します。認知症性疾患の最先端治療に関する臨床研究・治験を実施し、新規治療薬の実用化と臨床実用下のリアルワールドエビデンス創出を図ります。基礎研究面では脳からの病因物質の排出経路等の解明を通じて、新規治療標的を確立し、さらなる未来の治療につなげて参ります。

2024年活動報告

-2024年、アルツハイマー病の治療薬の実用が大きく前進しました-

2025年01月29日(水)

私たち「認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた基金」は、2023年12月に世界最初のアルツハイマー病のメカニズムに即した治療薬として、アミロイドβに対する抗体医薬「レカネマブ」が我が国で患者さんへの実用を達成したことを受けて、2024年度もさらなる新規治療薬や診断法の開発に向けて、研究活動を加速することができました。臨床面では、血液で脳の早期アルツハイマー変化を診断する方法の開発(NHKニュースで紹介)、症状のない超早期(プレクリニカルAD)の方を登録するコホート研究やこれらの方を対象とする予防薬の治験が大きく進みました。基礎研究面では、次世代の薬の標的を求めて、脳からアルツハイマー病の原因となるタンパク質を効果的に排出する方法の研究も進みました。

基金を介して頂戴した貴重なご支援により、これらの研究活動を大きく加速頂くことができましたことをご報告し、心より御礼申し上げます。今後もこれらの研究活動をさらに推進し、よりよい治療・予防法を届けられるように引き続き力を尽くしてまいります。

2023年活動報告

-認知症・アルツハイマー病の克服に向けて大きな一歩を踏み出しました-

2024年02月02日(金)

2022年11月に設置されました私ども「認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた基金」にとって、2023年は大きな飛躍の1年でした。

大きな期待の寄せられてきたアルツハイマー病治療薬の開発が進み、私たちも参加してきましたアミロイドβに対する抗体医薬「レカネマブ」の治験の好結果を受けて、本邦でも9月には薬事承認、そして12月には薬価収載が叶い、最初の「疾患修飾薬」(病気のメカニズムに即した治療薬)として待望される患者さんたちへの提供が始まりました。私たち神経病理学分野、附属病院早期・探索開発推進室でも、さらに早い症状のない時期の方に対する有効性を調べる治験を進め、次世代の薬の標的を求めて、脳からアルツハイマー病の原因となるタンパク質を効果的に排出する方法の研究なども進みました。

これらの研究活動に、基金を介して頂戴した貴重なご支援が大変役立ちましたことをご報告し、御礼申し上げます。2024年にはこれらの研究活動をさらに推進し、よりよい治療・予防法を届けられるように引き続き尽力いたします。

基金関連最新情報

2023年05月30日(火)

本基金プロジェクトに関するメディア掲載等、最新情報を紹介します。

【メディア掲載】

●2023/05/30

2023年5月28日午後11時30分のNHK「サイエンスZERO」で放送された「認知症の転換点#1 “新薬”がアルツハイマー病の常識を変える!?」に岩坪教授が出演し、新薬レカネマブの登場による、今後のアルツハイマー病の治療のあり方について解説しました。

本番組の特集記事について、こちらからご覧いただけます。

![]() アルツハイマー病“新薬”の登場で認知症研究が大きな転換点を迎える⁉(読む「サイエンスZERO」)

アルツハイマー病“新薬”の登場で認知症研究が大きな転換点を迎える⁉(読む「サイエンスZERO」)

![]() アルツハイマー病との闘い120年史(サイカルジャーナル by NHK)

アルツハイマー病との闘い120年史(サイカルジャーナル by NHK)

再放送予定

「認知症の転換点#1 “新薬”がアルツハイマー病の常識を変える!?」

(初回放送日: 2023年5月28日)

NHK Eテレ1・東京 6月3日(土)午前11:00~11:30

●2023/05/22

日経ビジネス電子版:シリーズ「不屈の路程」にて、まさに不屈の精神をもって、アルツハイマー研究を続けてきた岩坪教授の歩みが4回シリーズで掲載されました。エーザイと米バイオジェンが共同開発した認知症薬レカネマブの効能解析論文執筆に関わった岩坪教授のアルツハイマー病研究の軌跡をご紹介します。

![]() アルツハイマー病との長い闘い(1)

アルツハイマー病との長い闘い(1)

アルツハイマー病、原因はAβかタウたんぱく質か 東大岩坪威教授

![]() アルツハイマー病との長い闘い(2)

アルツハイマー病との長い闘い(2)

米国発創薬プラットフォームの“日本版”代表に 東大岩坪威教授

![]() アルツハイマー病との長い闘い(3)

アルツハイマー病との長い闘い(3)

アミロイドβを標的とする治療薬開発が苦戦した理由 東大岩坪威教授

![]() アルツハイマー病との長い闘い(4)

アルツハイマー病との長い闘い(4)

開かれた認知症治療の新たな扉 東大岩坪威教授

UTokyo Future TV (ゲスト 岩坪威教授×ナビゲーター 渋澤健氏) アーカイブ動画公開

2023年03月08日(水)

渋澤健氏(東京大学基金アドバイザー)がナビゲーターを務めるオンライン対談「UTokyo Future TV」の第8回ゲストとして、岩坪教授にアルツハイマー病研究最前線をご紹介いただきました。超高齢社会において、日本のみならず全世界の喫緊の課題である認知症・アルツハイマー病をめぐる情報が満載ですので、ぜひアーカイブ動画をご覧ください!

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

今の私には少額の寄付しかできませんが、少しでも研究にす役に立つことを祈っています。

認知症を恐れなくてすむ世界を作ってください!

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

大変な研究と思いますが頑張ってください。

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>

<認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金>