ネイチャーポジティブ基金

(東京大学先端科学技術研究センター生物多様性・生態系サービス分野)

ネイチャーポジティブとは

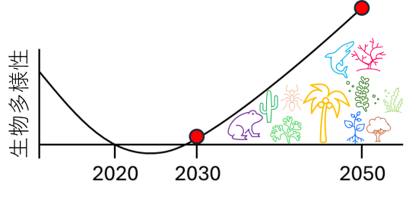

ネイチャーポジティブ(自然再興)とは、「2020年比で2030年までに生物多様性の損失を反転させ、2050年までに完全回復」を目指す国際目標です。生物多様性を保全していくことは、私たちが食料や水、遺伝資源などの生態系サービスを持続的に享受していく上で必要不可欠です。

ネイチャーポジティブのビジュアルイメージ

設置責任者より「ご支援のお願い」

生物多様性の課題は、気候変動と並んだ次世代に波及する問題であり、数百年単位の長期的な時間スケールで研究と人材育成が必要です。本研究プロジェクトでは、生物多様性保全の指針の科学的基盤となる「長期生物多様性観測」とネイチャーポジティブに資する「若手人材の育成」を同時に進めていきます。

本プロジェクト期間は、ネイチャーポジティブの「2030年までに生物多様性の損失を反転」という短期目標の達成を左右する重要な期間でもあります。当活動を通して短期目標の達成度を評価し、より長期的な目標である「2050年までに完全回復」に向けた生物多様性保全の指針作り・若手育成を考えていく機会とする所存です。

皆様のご支援の程、何卒宜しくお願い致します。

先端科学技術研究センター 教授 森 章

なぜ“長期”に生物多様性を観測するか?

地球上には確認されているものだけで約200万種の生物が生存しています。この多様な生物は私たちの暮らしを支える、欠かせないものです。一方で、現在、1500年比で約30%の生物種が絶滅、または絶滅のおそれがあると推定されています。

その生物多様性の損失の原因を探り、ネイチャーポジティブに向けた道筋を見出すための科学的基盤が「長期生物多様性観測」です。長期的に生物多様性を観測することで、生物多様性の変化が基準からどれほど逸脱しているかを検知し、その変化を引き起こす主要な要因を解明することにつながります。特に、樹木のような寿命の長い生物の変化を検知するには長期観測が必須です。また、その長い時間軸と対照的に、限られた時間の中で学び・研究する、次世代を担う若手にとって、長期観測拠点やそこで得られたデータは財産です。

知床での生物多様性観測

生物多様性の時代を担う若手の機会創出

ネイチャーポジティブは生物多様性に依存している社会全体の目標であり、達成には社会変革が必要です。その具体例として、生物多様性を経済活動に内部化する試みが進んでいます。企業や金融機関ごとに生物多様性への依存度や関連するリスクの開示を促す自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)の試みや、生物多様性のような環境に配慮した企業への投資を推奨するESG投資の普及が進んでいます。

このような生物多様性が主流化していく今後の社会を担うのは若者世代です。そして、未来の産業界や学術界を牽引する若者が生物多様性への理解を深める機会が必要です。

本プロジェクトでは、若手が生物多様性の理解を深める機会創出として、私たちの長期生物多様性観測拠点を活用し、学生インターンの受入や教育プログラムの作成を行います。研究室配属前の学部生から博士課程の学生を対象に、現地のフィールド調査や講師によるレクチャーを通して、長期観測サイトにおける研究活動の最初のきっかけを提供します。

国内・国際共同プロジェクトである、北海道大学天塩研究林の樹木多様性操作実験。一万本以上の樹木を植栽し、樹木多様性の違いが森のはたらきに与える影響を実験検証します。このような長期生物多様性観測拠点で研究経験を積み、社会に出ていく若手が、今後の生物多様性の主流化を支えていくでしょう。

本プロジェクトにおける研究課題

本プロジェクトでは具体的な3つの研究課題に取り組む中で、「長期生物多様性観測」と「若手人材の育成」を進めていきます:

【知床の森林再生】

知床はその原生的な自然と生物多様性の高さからユネスコ世界自然遺産に登録されています。一方で、その陸地面積の1割ほどは開拓跡地であり、開拓以前の森の状態へと誘導していく構想があります。当研究室では、森林再生の目標として、残存する原生的な森林の生物種をモニタリングしています。この原生林の生物多様性を目標として、開拓跡地を効率的・効果的に再生 していく方法を探求します。

【樹木多様性と生態系機能の関係の実験的検証】

多様な樹種が入り混じる森は、多様性が低い森と比較して、炭素吸収のような様々な生態系機能が高く、安定的だと考えられています。一方で、そのような樹木多様性が高い森を造成・管理する技術は発達途上です。そこで、北海道大学天塩研究林を活用し,国内外の研究グループと共同で大規模樹木多様性操作実験を行っています。ここでは樹木の種数に加え、樹木の植栽密度や空間配置が異なる様々な森林の生態系機能を比較します。この実験により得られる科学的知見は、樹木多様性が高い森づくりに向けた植栽・間伐手法の開発に寄与すると期待されます。

【高緯度北極圏の植生発達機構の理解】

気候変動の影響を強く受ける地域の一つが高緯度北極圏です。温暖化による氷河後退に伴う植生の発達はさらなる気候変動へとつながる可能性があります。当研究室では氷河後退域の植生発達機構を調査し、今後の気候変動と植生発達の関係の解明・予測を目指します。

ご寄付の主な活用方法

皆様からのご寄付は、主に以下の目的に活用させていただきます:

- 野外フィールドワーク(学生たちの交通費や滞在費、有償インターンシップ費等)

- 研究アウトリーチ活動(北極のVR動画作成等)

- 観測機器の購入やメンテナンス

※ 上記は一例であり、皆様からのご寄付の状況に応じて、必要に応じた使途に利用させていただきます。

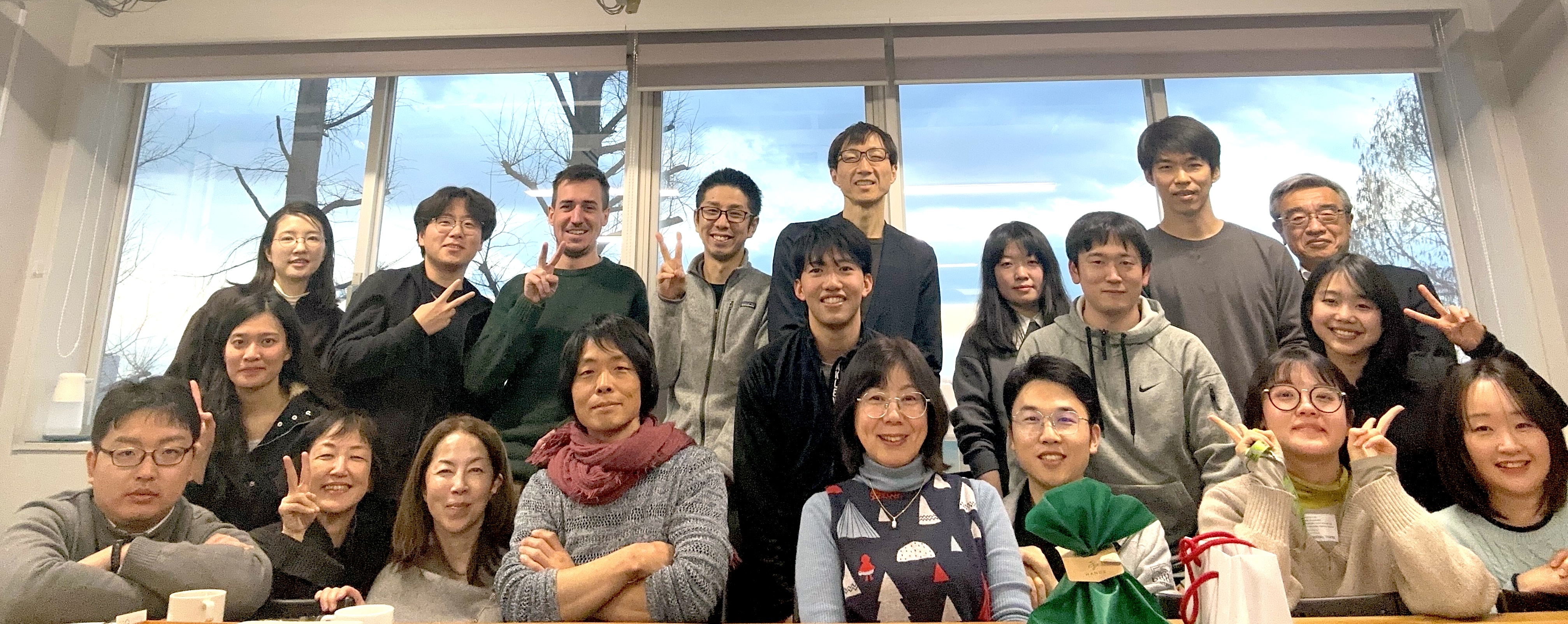

プロジェクトメンバーのご紹介

西澤啓太

(東京大学先端科学技術研究センター 助教)

地球に生息する多種多様な生き物はそれぞれ異なる機能を持っており、人間の暮らす自然環境を支えています(BEF:生物多様性と生態系機能)。これまで、我々は当たり前のようにこれら”自然の恵み” を享受してきましたが、近年多くの環境問題が顕在化したことをきっかけに、自然の持つ”価値”を正しく認識、評価するという機運が国際的に高まってきています。私はこれまで、北海道の知床やカナダ北極域などで、地道にデータを取得し、生物多様性の成り立ちの仕組みや、それと関係する生態系の機能の解明を目指して研究を行ってきました。これらの研究を通じて、人間と自然との健全で持続的な関わり方を模索していきたいと思っています。

鈴木紅葉

(東京大学先端科学技術研究センター 特任研究員)

環境変動が森林の組成や構造に与える影響を評価する研究をしています。樹木は人間よりも長生きで、環境変動への応答がゆっくりです。いま目の前に広がる森林の行く末を、私たちはこの目で見ることが出来ないかもしれません。そのため、森づくりや生態系の観測には、長期的な視点が不可欠であり、人間の世代を超えて活動を継承していく必要があります。先人たちが地道に積み重ねてきた観測データ、いわば秘伝のタレを受け継ぎ、自然の健康診断を継続していけば、生態系や生物多様性の変化を検知することができます。今後100年、200年先の森林、ひいては地球の健康を守るために、どうかみなさまのご支援をよろしくお願いいたします。

徐新雨(シュ シンユ)

(東京大学先端科学技術研究センター 特任研究員)

北極圏の生物たちは、地球上の他の地域よりも、気候変動によって引き起こされる環境変化にさらされています。遠いことのように感じられるかもしれませんが、北極圏の生物に起こっている変化は、今後の気候変動を左右し,私たちの生活に影響を与える可能性があります。私の研究では,古代環境DNAを通じて、過去数千年間の気候変動による生物の変化を捉え、北極圏における低緯度から高緯度までの生態系サービスの変動を探求しています。北極圏というレンズを通して、私たちが直面している課題をより深く認識できると考えます。皆様の応援をよろしくお願いいたします。

栃木香帆子

(東京大学先端科学技術研究センター 客員研究員/国立環境研究所 特別研究員)

これまで、ブナ科堅果類とツキノワグマの関係や果実食哺乳類による種子散布について研究してきました。現在は知床をフィールドに、森林構造が動物の行動に与える影響や、樹木の空間分布が動物による送粉や種子散布、その後の定着更新に及ぼす影響について研究を行っています。これまで寿命が長い大型哺乳類を対象としてきた中で、彼らの生態について科学的な理解を深めるには、データや試料の蓄積が欠かせないと痛感してきました。先人たちが行ってきた長期にわたる観測を途絶えさせず受け継いでいくことは、世界的にも日本においても様々な課題を抱える森林動物の保全管理に大きく貢献すると考えています。

齋藤大

(東京大学先端科学技術研究センター 特任研究員)

樹木多様性の高い人工林づくりに向けた研究を行っています。現在は、北海道大学天塩研究林の樹木多様性操作実験を活用し,従来の人工林のような単一の樹種で構成される森と複数種が混植されている森の生態系機能を比較する実験に携わっています。この実験は私がこの研究を始める数年前から計画・準備されてきたものです。先人が1万本を超える樹木を植栽し、毎年手作業で草刈りや成長を記録してきました。このような生物多様性観測拠点があるおかげで、私を含む若手が今の研究を行えている、と身をもって実感しています。今後の長期生物多様性観測と若手人材育成に取り組む本プロジェクトにつきまして,ご支援のほどよろしくお願い致します。

岡野航太郎

(東京大学先端科学技術研究センター 学術専門職員)

私は研究室で主に森林から得られたデータの解析を行っています。PCによるデータ解析は基本的に研究室内で行われますが、それは現地での研究者、調査者の地道な調査によって取得されたデータあってこそです。日本全国や全球スケールにわたる解析の基礎になるのも、このような現地データです。これらのデータを長期間にわたって取得するためには、継続的な支援と次世代への引継ぎが不可欠です。全世界での研究にも寄与しうるこれらの調査にご支援のほど、よろしくお願いいたします。

仲美凪

(東京大学工学系研究科・先端学際工学専攻 博士課程)

北極の生物多様性はどのように形成され維持されているのか。様々な生態系の機能を支える土壌微生物の観点から研究を行っています。2022-2023年には、実際に現地調査に参加し、深刻な温暖化の影響を目の当たりにしました。北極で20度を上回る最高気温。急速に縮小し、たった一年でその形を大きく変えてしまった氷河。実際に北極に行かなければ決して知ることのできない現実でした。現在の研究興味の先には、多様性という指標を活用して、深刻化する気候変動の影響予測に役立てたいというビジョンがあります。本プロジェクトを通して、より多くの研究者が北極を目指し、共にこの大きな課題解決に向けて挑戦できるよう、ご支援いただければ幸いです。

森研究室のHPはこちら

関連リンク

2025年度活動報告 ~天塩・紋別・日田から知床まで 森林のモニタリング深化と生物多様性調査、地域連携拡大の1年

2026年02月18日(水)

北海道・知床の森林内、倒木のプロットに設置されたカメラに記録されていた、ネズミを捕食するキツネ(関連記事)

「2020年比で2030年までに生物多様性の損失を反転させ、2050年までに完全回復」という国際目標(ネイチャーポジティブ)に向け、ネイチャーポジティブ基金を設置し、2年目の活動となりました。

私たちは、ネイチャーポジティブに資する「長期生物多様性観測」と「森林生物多様性保持・回復活動モデルの地域展開」、そして「若手人材の育成」を持続的に行う仕組みづくりに取り組んでいます。

従来からの知床における研究に加え、本年度も引き続き、日田や紋別でのドローンやAI、センサーカメラを活用した森林の生物多様性の調査、天塩での樹木多様性に関する世界規模での合同調査のほか、知床と石巻の地域連携のサポートなど、次の展開につながるさまざまな試行錯誤を重ねました。

- 【東大駒場リサーチキャンパス公開】北極の360度動画視聴体験ほか

- 【北海道・天塩研究林】樹木多様性操作実験(BETA)の継続

- 【北海道・紋別/大分県・日田】森林における生物多様性の調査

- 【北海道・知床】「知床モデル」の他地域展開

石巻・蛤浜の森里川海との連携発展中/11月、森林再生専門委員会議で研究成果発表

1【東大駒場リサーチキャンパス公開】北極の360度動画VR視聴ほか体験型の展示も

5月30-31日、駒場リサーチキャンパス公開2025にて、写真や解説資料などを交えながら知床や北極、紋別や日田などの各調査地における調査研究活動を紹介しました。

知床に関しては、昨年に引き続き、知床財団の皆さまが知床財団の活動およびヒグマについての展示解説を行ってくださいました。

また本年度は北極で撮影された360度動画のVRゴーグルによる視聴体験やハーバリウム作成体験、植物観察会などの体験型の展示も実施しました。教職員、学生含む研究室で一体となって、一般の方々に加え、お子様や企業のサステナビリティ部門の方々を含むご来場の皆さまへの良いアウトリーチ活動ができました。

2【北海道・天塩研究林】樹木多様性操作実験(BETA)の継続

気候変動に強い「強い森」をつくるための、日本初の大規模な実験が5年目を迎えました。北海道大学天塩研究林での樹木多様性操作実験 BETA (“Biodiversity Experiment for Tree planting Arrangement”)は、2025年10月、植林開始後満5年となりました。

この天塩の実験地では、北海道固有の4樹種(広葉樹はダケカンバ、ミズナラ、針葉樹はトドマツ、アカエゾマツ)に着目し、① 樹種組み合わせ ② 植栽密度 ③ 混植方法と、条件を変えることで、成長の違いや個体相互間の影響、炭素固定などの森林の機能への影響を調べています。

2025年7月、対象樹木周囲の草刈と同時に、これまでに植樹した約14,000本の生育状況、樹高、太さを毎木で確認。あわせて、実験地に自生する草本の種類、密度などについても調査を行いました。10月末には、異なる樹種の混植が根の成長に与える影響を明らかにするための「土壌コアサンプリング」調査を実施しました。

フィールドワークは、学外の学生に加え、オーストリアからのインターン2名にも協力してもらいながら実施しました。野外での作業に加えて、実験の背景や意義に関するレクチャーも行い、教育的な価値を意識した運営を心がけました。取得したデータは、一部を卒業研究にも活用してもらう予定です。来年度以降も、多くの方々に実験林を活用してもらいながら、研究と人のつながりを広げていきたいと考えています。

- 北海道・天塩の樹木多様性操作実験地で2025年夏季調査を行いました(2025/10/7)

- 日本最北の研究林で、森の未来を掘り当てる ― 天塩BETA試験地・12日間のフィールド調査記録(2025/12/10)

3【北海道・紋別/大分県・日田】森林における多角的な生物多様性調査

森林の生物多様性の観測と評価モデル構築のための調査が進められました。

北海道紋別市では住友林業株式会社と共同で、森林の大規模な生物多様性観測を開始しました。

生物の生息状況や土壌の炭素・窒素量などの環境データ採取も始まりました。こうした調査を通じて、紋別の森における生物多様性が、炭素固定や栄養循環といった森林の機能にどのような影響を与えるのかを明らかにし、これを踏まえて今後の森づくりのあり方を探っていきます。

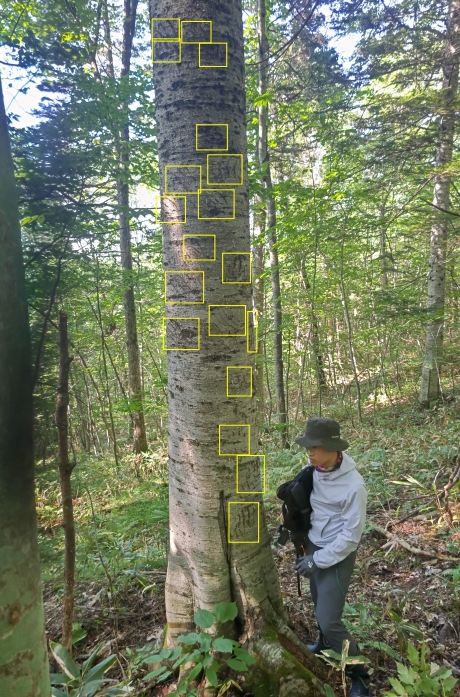

紋別の森林は海にも近く、豊かな森のあり方を考えることは、やがて海の豊かさにもつながると考えています。調査中には、クマの爪痕が4mの高さまで残る樹木も発見。以下のリンクから、詳細レポートをご覧ください。

大分県日田市では、トランスコスモス財団・田島山業株式会社と共同で、林業の現場となっているスギ・ヒノキ人工林において、毎木調査、林床植生調査、土壌調査と、ドローンによる森林構造データ取得などにより、間伐等の管理が生物多様性に与える影響の研究を開始しました。こうした多角的なデータの統合により、森林構造と野生動植物との関係が明らかにされ、木材生産と生物多様性を両立させる林業施業にも活かせることが期待されています。

これらの研究は、近い将来必要とされると見込まれる簡易的な手法による生物多様性の観測・評価の手法開発にも応用される予定です。

- 紋別の森林生物多様性調査を開始しました (2025/10/8)

- 日田の森林生物多様性調査を実施しました (2025/10/14)

4【北海道・知床】「知床モデル」の他地域展開

石巻・蛤浜の森里川海との連携発展中

森研究室では、知床で実施されている「しれとこ100平方メートル運動の森・トラスト」の森林生態系を対象に、科学実証と現場実践に基づく森林生物多様性保持・回復の適応的対応活動としての「知床モデル」を継続し、他地域への展開を目指しています。

オンラインで調整を重ね、9月中旬には、石巻・蛤浜地域の森・里・川・海の連環再生に関わるチームが知床の森を訪れました。その翌週には、知床財団チームが蛤浜を訪れ、相互視察と意見交換を実施しました。蛤浜の森林では、視察後すぐにバイオネスト(写真)や防鹿策など、知床の知見や手法が導入され、12月には川や海の専門家と蛤浜の再視察を行い、課題を細分化しました。

- 「知床モデル」を他地域にーー石巻市のチームと、知床の森林再生事業の視察を行いました(2025/11/25)

- 石巻市蛤浜で、里山におけるネイチャーポジティブ取組の視察を行いました (2025/11/25)

- 石巻・蛤浜の森海川を、北海道の森海川連環の研究者と再視察 (2026/1/5)

11月、森林再生専門委員会議にて研究成果を発表

11月、北海道・斜里町で、定例の「しれとこ100平方メートル運動地 森林再生専門委員会議」が開催され、地元自治体、現場管理者、大学を含む専門家による現地視察と活動報告、次年度の計画の検討が行われました。森章教授も専門委員を務めるこの会議において、研究室のメンバーが以下の成果発表を行いました。

1「林床の構造的複雑性がもたらすシカの行動変化と林床植物の多様性」(西澤啓太助教)

森林に設けられた防鹿柵の中と外で植物の多様性について比較したところ、柵の外であっても、森林の構造が複雑な場所(倒木などが多い場所)では、シカの採食強度が不均一になり、結果として林床植物の多様性が高く維持されることがわかりました。

2「森林構造と哺乳類の多様性と行動に及ぼす影響の検証」(栃木香帆子 客員研究員、鈴木紅葉 特任研究員)

哺乳類が森林構造をどのように利用しているか(採食、移動、休息など)を、30カ所以上に設置したカメラトラップを通じて明らかにしました。人工林が、移動の回廊や休息場として機能している実態を可視化しました。本研究は「森林生態系の回復過程」を捉える新しい試みです。

3「UAV-LiDAR 計測等による森林の構造的多様性の定量化と森林再生」(岡野航太郎 学術専門職員)

UAV(ドローン)および地上LiDAR、マルチスペクトルを用いた森林構造の解析において、森林の構造的多様性を可視化しました。天然林と人工林の構造的差異を明確にし、経時変化や再生の進捗を測る指標など、目指すべき森林の構造に関する知見を得るための森林リモートセンシングの活用の可能性が示されました。

4「地域ガバナンスに基づく自然資本の適応的管理:地域とセクターをまたいだ共助の創出へ」(鈴木紅葉 特任研究員)

蛤浜の事例のように、他地域に「知床モデル」を展開することで共助の仕組みを創るプロジェクトの進捗を報告しました。このプロジェクトはJST SOLVE ソリューション創出フェーズの取り組みとして、来年度も他地域との幅広い連携を目指します。

森林再生専門委員会議の後、研究員たちは1週間をかけて、知床の森に設置していた個体密度調査用カメラの回収や、積雪に備えてカメラトラップ用のカメラの位置を変えるモニタリング準備など、森林調査研究の冬支度を進めました。この様子もぜひ、以下の関連記事でご覧ください。

- しれとこ100平方メートル運動地 森林再生専門委員会議に参加しました (2025/12/1)

- 天然林復元の現場・知床で、動物の行動から森の現在地を確かめる―― 北海道フィールド調査 知床編 (2025/12/24)

本年度も変わらぬご支援をいただき、ありがとうございました。

引き続き情報発信につとめ、研究発表会や交流会などを通じて寄付者の皆さまのご感想を伺い、この研究プロジェクトの充実をはかっていく計画です。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

石巻・蛤浜の森海川を、北海道の森海川連環の研究者と再視察

2026年01月05日(月)

森研究室では、JST-Solveプロジェクトの一環として、知床で約50年にわたり実践されてきた適応的管理と森林再生の知見を、他地域へ展開する可能性を探っています。

この「知床モデル」(自治体・実務者・アカデミアが連携し、科学的知見に根ざした生態系管理を実施)の展開先の一つとして注目しているのが、宮城県石巻市・牡鹿半島にある蛤浜(はまぐりはま)です。

蛤浜には、森・海・川が近接する小さな流域であること、地域の担い手とコーディネーターが存在すること、林業・漁業・地域活動が重なり合う現場であること、といった特徴があります。2025年9月には蛤浜と知床で相互視察を実施しました。

>森研活動報告「2025年9月_蛤浜の視察」編

今回、次のステップとして12月16‐17日、森研究室の鈴木紅葉特任研究員が、北海道の研究機関や大学で森海川連環を研究してきた方々ーー栄養塩循環、土砂・水移動、河川生態系などを専門とする3人の研究者とともに蛤浜を訪問。地域の担い手である一般社団法人はまのね・合同会社もものわ・一般社団法人フィッシャーマン・ジャパンと意見交換を行いながら、森・沢・海岸を実際に歩き、観察を行いました。

今回も、鈴木研究員の「フィールド日報(以下、囲み部分で引用)」をもとに、9月の視察からさらに一歩進んだ、森林再生の試みの現場とその視点をご紹介します。

▪️1日目午前:雨の中、早朝から蛤浜の沢を視察

雨の中、早朝から蛤浜の沢を視察しました。視察団の1人、Aさんの希望で、上流の方(9月に視察しなかった場所)まで山を登りました。25年前にトンネルができる前はもっと水路(みずみち)が分散していたが、できてからは3年に1回は洪水が起きるようになったというお話を聞き、道路が沢を分断しているので、道路の前後で水位計を設置して、水位をモニタリングするのはどうかという案が出ました。

沢の水が減り、循環が滞りがちな森と海について、前回の視察から一歩フィールドが広がり、沢の上流・下流で水位を比較し、簡易的なモニタリングを行うという観測アイデアが共有されました。

▪️1日目午後:月浦を訪問、9月に見た「知床の防鹿柵」導入に感動

バイオネストとは、間伐や剪定などで出る枝や葉を鳥の巣のように組んで枠を作り、リター(枯れ枝や枯れ葉)の堆肥化を自然に進めるものです。間伐材防鹿柵とは、9月の知床視察レポートでもお伝えした、間伐材を使ってシカが入りにくい柵を作り、中で広葉樹の苗を育てる試みです。

また、動物が通ると赤外線センサーが反応して撮影するカメラトラップの近くには、前回の視察で森研究室が提案した、地表付近の気象を測定する微気象データロガーもさっそく導入されていました。

3カ月前に同じ場所で、知床財団の中西さんや森研究室のメンバーと、森の復元に取り組むもものわの森さんたちとの間で「これはできそう」と上がっていたアイデアが、すでに具体的な形となって進んでいる、その熱意と速さに、石巻チームへの尊敬の念を新たにしました。

沢のカゲロウとミズムシ、海のヨコエビやハゼを観察

今回は、沢の専門家も参加していたため、沢や海の生物多様性についても観察が行われました。

その後、桃浦(もものうら)を訪れ、蛤浜と月浦より大きめの沢を視察しました。

皆さんで意見交換しながら夕食を食べました。蛤浜の沢の中に粘土があるとお聞きし、翌日の朝からもう一度蛤浜の沢を見ることになりました。

これらは、落ち葉や堆積物を利用する生きものです。研究者の方々からは、牡鹿半島の地質や、地形的に直接森の斜面から海に流れ込む落ち葉の影響についての指摘もありました。観察を通じて、石巻固有の森と海のつながりや、沢についての新たな視点が得られました。

▪️2日目:蛤浜の沢や支流を視察。沢の推移や土砂の堆積の測定方法を議論

蛤浜の沢の中に入ったり、支流も視察したりしました。その際に、沢の中の水位や土砂の堆積がわかるようにタイムラプス機能で1時間に1回定期的に撮影するのはどうかという案が出ました。

こうしたたくさんの観察と具体的な意見交換を経て、一行は午前中で視察を終えて石巻を出発、仙台駅で解散しました。

鈴木研究員の日報は、以下のようなコメントで締めくくられています。

振り返りMTGで確認された、今後の方向性

12月22日には視察団の皆さんと森研究室による振り返りと今後についてのMTGが開かれ、議論を通して以下の認識が共有されました。

・蛤浜のような小流域は、森と海の関係が捉えやすい

・科学的知見は、大規模でなくても地域の方々の活動を支えられる

・研究者が無理のない形でかかわり、地域の主体性を尊重していく

ーー今回の視察を通じて、科学的知見を現場で使える形に翻訳し、地域の取り組みを大事にしながら伴走するという、アカデミアのかかわり方の可能性が改めて確認されました。

このNP基金のページでは、今後も引き続き、このプロジェクトをはじめ、森研究室がいろいろな場所で進めるネイチャーポジティブな研究と、現場の実践を支える取り組みをお伝えしていきます。

天然林復元の現場・知床で、動物の行動から森の現在地を確かめる―― 北海道フィールド調査 知床編

2025年12月24日(水)

森研究室の北海道での森林調査は、毎年、雪が降り始める11月の終わりにひと区切りし、観測の冬支度を整えます。森研究室の鈴木紅葉・特任研究員と栃木香帆子・客員研究員の2人も、11月に3週間以上かけて北海道の紋別・雨龍・足寄・苫小牧・知床の現場を回り、今年の調査の整理と来年への準備を行いました。

今回は鈴木研究員の「フィールド日報(以下、囲み部分で引用)」から、今年の「知床納め」の1週間に行われた現場調査の様子をご紹介します。知床では研究室のメンバーも加わり、80カ所を超える知床の森林内の観測ポイントに設置したカメラを調整・回収しながら、森林構造と動物行動の関係をより集中的に捉える試みが行われていました。

今回の調査で確かめようとしたのは、「森がどこまで回復しているか」だけではありません。

動物たちがどう動き、何を食べ、どこに身を寄せているか。

その行動の積み重ねから、森の“現在地”を読み取る試みです。

▪️Day15&16(11/18-19)|知床へ移動、視察と会議に参加

北海道調査15日目、「森林構造ー動物行動」チーム(鈴木研究員と栃木研究員)は、斜里町で開かれる「2025年度 しれとこ100平方メートル運動 森林再生専門委員会」のため、新千歳空港から知床に移動。視察と全体会議に参加しました。

前々回の活動報告でお伝えしましたが、「森林再生専門委員会」は年に一度、知床の森林関係者が一堂に会する大事な2日間です。森研究室からは、森教授と西澤助教ほか計7名の研究員、学術専門職員等が参加し、4名が研究成果の発表をしました。

森研究室では、JST SOLVEで「知床モデルの他地域展開」プロジェクトを実施しているため、4名のJSTアドバイザーも参加。専門委員会が終わった後、今年1年の知床での成果を他地域に実装するための具体的な議論が行われました。

活動報告「森林再生専門委員会」編

▪️Day17(11/20)|積雪期モニタリングの本格始動

専門委員会が終わると、チームはそのまま今年の研究のまとめ作業に入ります。

「森林構造ー動物行動」チームは、今年5月以降、天然林・人工林36カ所の木の幹に観察カメラを設置しています(ほかの研究も合わせると、80ヵ所以上)。今回の作業は積雪に備え、これらのカメラの位置を上げたり、電池を換えたり、撮影データを回収したりするのが主な目的です。

森林構造ー動物行動チーム(栃木さん、鈴木)は岡野さんと幌別の天然林に行き、5月に設置したカメラ4台分(全36台)の積雪深分(150cm)の位置上げ、撮影範囲の距離計測をしました。また、個体密度推定のために設置しているSnapshotカメラ3台分(全13台)、オオヤマザクラの分布が種子散布者に及ぼす影響に関する研究のカメラ17台分(全34台)を回収しました。

雪が少し積もったおかげで、カメラの周囲に夏季にはわからない動物の足跡をたくさん発見できました。

倒木の下で雨をしのぐキツネの姿や、希少種が映り込む映像は、「森が回復している」という結果ではなく、回復しつつある“過程”そのものを捉えた記録です。

こうした動物の行動データは、森林再生を、数値ではなく“暮らし”として評価する、新しい指標として注目されています。

▪️Day18(11/21)|森林設置カメラ49台中13台の調整・回収

森林構造ー動物行動チームは岡野さんと岩尾別に行き、5月に天然林に設置したカメラ8台分・人工林に設置したカメラ1台分(残り23台/36台)の積雪深分(150cm)の位置上げ、撮影範囲の距離計測をしました。また、個体密度推定のために設置しているSnapshotカメラ4台分(残り6台/13台)を回収しました。

この日、岡野学術専門職員が、3日前の森林再生専門委員会で発表した資料にもあった、ドローンLiDARデータから抽出した樹高40mのエゾマツの巨木を、実際に皆で現地で確認しました。レーザー距離計で計測したところ、本当に40mぐらいあったそうです。

▪️Day19|人の手が入った森を測る日

午前中は全員で、6月の調査で毎木調査がやりきれなかった岩尾別の人工林6プロットに行き、追加のカメラの位置上げと距離計測に加え、カメラから半径10mの円内での毎木調査をしました。西澤さん・岡野さん・小林さん、ありがとうございました。

毎木調査とは、森の現状を把握するため、一定の範囲内のすべての木の種類や高さ、幹の周りの長さ(太さ)等を測定する大変な作業です。研究室のメンバーは、普段は静かにそれぞれの場所でそれぞれの研究に没頭していますが、現場ではぱぱっと連携して動き、一気に作業が進みます(本記事1枚目の写真)。これも森研究室の真摯な雰囲気そのままです。

▪️Day20|現場にも映像にも、セミの幼虫を探すヒグマの跡が

この日も、森林構造ー動物行動チームの2人は天然林と人工林をひたすら移動。計7台のカメラの位置上げと撮影範囲の距離計測、Snapshotカメラ2台の回収を続けました。そこで観察されたものは……。

(中略)

アカエゾマツとカラマツが混交している植栽地では、セミの幼虫を食べるためのヒグマの掘り起こしが多く、そこに設置したSnapshotカメラには頻繁にヒグマが映っていました。ヒグマにカメラもずらされていました…。

▪️Day21|森の再生の可能性を見直す日

オオヤマザクラの分布が種子散布者に及ぼす影響に関する研究について、二次林に設置したカメラ17台を回収しました。

個人的に、二次林でもかなり天然林に近い樹種組成・構造をもつ場所があるなと改めて感じました。

オオヤマザクラがどこに生えているかという空間配置が、クマや鳥などによる種子の運ばれ方や芽の生き残りにどう影響するかを調べ、森林の更新の仕組みを明らかにする研究です。

この研究のためにカメラを設置した二次林(自然林が伐採など人の手で破壊された後、自然に再生した森林)について「かなり天然林に近い」という、知床の森を長く見続けている鈴木研究員ならではの観察ポイントを、もっと聞いてみたいです。

オオヤマザクラの分布研究は、知床の森を毎日歩き続ける地道な調査の積み重ねです

▪️Day22|知床調査の締めくくり

早朝に5月に人工林に設置したカメラ3台分の位置上げ、撮影範囲の距離計測をしました。その後は、オンライン打ち合わせ、片付け、発送準備をし、知床財団の皆さんにご挨拶をしてから帰路につきました。

研究室の実験部屋には、現地から送り返されてきたカメラがぎっしりと箱に詰められ、並んでいます。さらに電池の残量を1本1本確認し、並べて箱にしまいました。

今年のデータを来年、そしてその先の森につなぐ準備は完了です。

環境変動が森林の組成や構造に与える影響を評価する研究をしています。樹木は人間よりも長生きで、環境変動への応答がゆっくりです。いま目の前に広がる森林の行く末を、私たちはこの目で見ることができないかもしれません。そのため、森づくりや生態系の観測には、長期的な視点が不可欠であり、人間の世代を超えて活動を継承していく必要があります。先人たちが地道に積み重ねてきた観測データ、いわば秘伝のタレを受け継ぎ、自然の健康診断を継続していけば、生態系や生物多様性の変化を検知することができます。今後100年、200年先の森林、ひいては地球の健康を守るために、どうかみなさまのご支援をよろしくお願いいたします。(プロジェクトメンバー紹介ページから)

栃木香帆子(東京大学先端科学技術研究センター 客員研究員/国立環境研究所 特別研究員)

これまで、ブナ科堅果類とツキノワグマの関係や果実食哺乳類による種子散布について研究してきました。現在は知床をフィールドに、森林構造が動物の行動に与える影響や、樹木の空間分布が動物による送粉や種子散布、その後の定着更新に及ぼす影響について研究を行っています。これまで寿命が長い大型哺乳類を対象としてきた中で、彼らの生態について科学的な理解を深めるには、データや試料の蓄積が欠かせないと痛感してきました。先人たちが行ってきた長期にわたる観測を途絶えさせず受け継いでいくことは、世界的にも日本においても様々な課題を抱える森林動物の保全管理に大きく貢献すると考えています。(プロジェクトメンバー紹介ページから)

日本最北の研究林で、森の未来を掘り当てる ― 天塩BETA試験地・12日間のフィールド調査記録

2025年12月10日(水)

北海道北部にある、北海道大学の天塩研究林。

吹雪、晴れ、雨、また晴れ——。

2025年10月28日から12日間、季節の変わり目の厳しい気象のなかで、森研究室の特任研究員、齋藤大さんと徐新雨(シュ シンユ)さんは「土壌コアサンプリング」の調査を続けていました。

今回の調査の目的は、異なる樹種の混植が「根の成長」に与える影響を明らかにすることです。

「根」を通して、異なる樹木同士がどのように関わり合っているかを知ることで、樹木のあいだに起きる競争や共存の仕組みを理解することができます。

こうした知見は、気候変動などのリスクに備え、さまざまな樹種が共に育つ“強い森”をつくっていくうえでの、土台となる研究です。

研究室には毎日、現場で作業を続ける研究員からの「フィールド日報」が届きます。森林の中で見えてきたこと、手がかりとなりそうな発見、そして地域で過ごした日々の記録をご紹介します。(囲み部分:齋藤さんの日報から )

>天塩BETA試験地の概要

■ はじめに:天塩研究林とは

天塩研究林は1912年に設立された、大学の研究林として日本最北のフィールドです。

約22,500ha(東京ドーム約480個分)という広大な敷地では、さまざまな試験・研究が行われており、貴重な実験地として活用されています。

その一角に、今回の調査地である「BETA試験地」があります。ここには、樹種構成や植栽配置の異なる小さな森が実験的に多数造成されており、こうした“森の質”の違いが炭素吸収などの森のはたらきとどのように関係するのかを調べることを目的としています。

今回の調査では、特に「根」に着目して森の質を評価します。

さまざまな樹種構成や植栽手法で植えられた森林の地下では、根の成長に違いがあるのか。もし違いがあるなら、それは森のはたらきとどのように関係しているのか。

こうした問いにこたえるため、地下30 cmまで土壌コアを採取し、根のサンプリングを行いました。

■ Day1:吹雪のなか、ようやく到着

雪で飛行機が遅れ、旭川から問寒別までの運転中も吹雪いていたので、予想以上に時間を要しましたが、安全に気をつけながらゆっくり移動しました。到着が遅くなったにも関わらず、林長が出迎えてくださいました。

明日は研究林の方々に挨拶をして、道具を整理したのち、BETA試験地で土壌コアサンプリングを開始する予定です。

■ Day2:晴れ間の数時間だけ、最初の2コア

調査地の落葉樹はすでに葉を落としており、調査対象木の特定にやや苦労しました。

土壌コアの採取は、円筒をハンマーで打ち込み、深さ30cmまで掘り下げて行いました(写真左)。

複数種が混植されている場合と単一樹種の場合とで、根の分布にどのような違いがあるかを明らかにすることを目的としています。

ハンマリングや円筒の引き抜きには相応の力を要するため、腰を痛めないよう注意しながら作業を進めました(写真右)。

時間の制約もあり、この日は60コアのうち 2本だけの採取に留まりました。

しかし、これによって作業工程の見通しと効率を高める感覚をつかめたとのこと。

■ Day3〜4:晴天に恵まれ、進む調査

3日目は終日晴れ、約5分の1を採取。

4日目はさらに順調に進み、5分の2が完了。

この日の大きな発見は、灰色を帯びたグライ層(土壌中に長期間滞水、または地下水面が高いところ等で酸素が欠乏し、鉄分が還元され、土壌が青灰色~緑灰色に着色した層)です。

これは、混植の評価を行ううえで「立地条件」がどれほど影響するかを示す重要な手がかりになります。

■ Day5〜6:雨の日は屋内でデータ整理

5日目と6日目は雨が続き、屋内でデータ整理や記録の点検を行いました。

ユキノシタ(雪の下)は北海道で採れるエノキタケの一種。北海道で晩秋から春にかけ、雪の下から生えることからそう呼ばれるそうです。

研究者の調査は、時にはこうした“土地の暮らし”とも切り離せません。

■ Day7〜8:黒色土壌と、根の違い

晴れ間が戻り、調査は一気に進みました。

◎ 黒色土壌との出会い

樹種混植の効果を適切に評価するためにも、試験地の土壌の物理・化学的性質が樹木の成長や細根分布にどのように関係しているかは、今後の重要な検討課題であると感じました。

ーー団粒構造とは、「土の微細な粒子が有機物や微生物の働きでくっつき合い、大小さまざまな土の塊(団粒)となり、その団粒同士の間に適度な隙間(孔隙)ができた状態」の土壌構造のこと。確かに、水はけが悪い場所の土よりも栄養が行き渡っていそうな印象を受けます。

「良い土が、良い森を支えている」

そんな基本的な事実を、細やかな土の粒と柔らかそうな根が雄弁に物語っていました。

◎ 樹種による“根の深さ”の違い

これは、混植による「機能の補完性」——すなわち、アカエゾマツとミズナラが根の分布をすみ分けることで競争を緩和し、共存しながら土壌中の養分や水分をより効率的に利用する——という仕組みを示唆しており、今後の解析において重要な意味を持つ可能性があります。この日で、土壌コアサンプリングは全体の約9割が完了しました。

■ Day9:60コア、ついに採取完了

長かったフィールド作業の山場。

この日、ようやく 全60本のコア採取が完了しました。

加えて、細根形質測定用のサブサンプリングも開始しました。

ここで興味深い現象が観察されました。

◎ “異なる樹種の根が混在”

こうした根系の重なりは、樹種間での地下資源の利用競合や、逆に共存を可能にするすみ分けの可能性を示唆しており、今後の解析において注視していきたい点です。

■ Day10〜11:細根スキャニングと“技術的な壁”

採取後は、実験室で細根のスキャン作業へ。

しかし、白色や半透明の根は背景とコントラストが低く、画像として認識されにくいという問題が発生。

■ Day12:荷造り、そして地域とのつながり

最終日は荷造りと整理・片づけです。

夜には地域のチャリティーイベントがあり、参加。

明日は正午頃に現地を出発し、旭川空港へ向かう予定です。

調査だけでなく、地域との交流もまた、研究を支える大切な時間です。

■ まとめ:根を知ることは、森の未来を知ること

今回の12日間の調査では、

・樹種ごとの根の深さの違い

・地形・水はけと根分布の関係

・根系の重なりの可能性

・黒色土・グライ層の存在

など、多くの“未来への手がかり”が得られました。

根は目に見えない存在ですが、

森の健全なはたらきを支える土台となるものです。

根の伸び方を知り、土壌の性質を正確に把握することは、

自然災害に強い森、豊かな生態系を保つ森、そして未来に残る森をつくるための第一歩です。

齋藤さんとシンユさんの地道な調査は、

その重要な一歩を、また確かにするものでした。

樹木多様性の高い人工林づくりに向けた研究を行っています。現在は、北海道大学天塩研究林の樹木多様性操作実験を活用し,従来の人工林のような単一の樹種で構成される森と複数種が混植されている森の生態系機能を比較する実験に携わっています。

この実験は私がこの研究を始める数年前から計画・準備されてきたものです。先人が1万本を超える樹木を植栽し、毎年手作業で草刈りや成長を記録してきました。このような生物多様性観測拠点があるおかげで、私を含む若手が今の研究を行えている、と身をもって実感しています。今後の長期生物多様性観測と若手人材育成に取り組む本プロジェクトにつきまして,ご支援のほどよろしくお願い致します。(プロジェクトメンバー紹介ページから)

しれとこ100平方メートル運動地 森林再生専門委員会議に参加しました

2025年12月01日(月)

11月18−19日、北海道の斜里町にて「2025年度 しれとこ100平方メートル運動地 森林再生専門委員会議」が開催され、この会議の森林再生専門委員である森章教授と、知床の森林で研究を続けている研究室のメンバーが参加しました。今回は、森研究室で進めている「科学的な視点に基づく知床の森林の適応的管理の他地域展開」プロジェクトにとっても大切なこの会議の詳細をご報告します。

しれとこ100平方メートル運動HP

- 年に一度、知床の「森林再生」「生物相復元」「運動地公開」進捗を確認

この会議は、知床の森林復元に関わる動植物の専門家や行政関係者、地元の有識者が集まり、科学的根拠に基づいた「森林再生」「生物相復元」「運動地公開」について、2025年度の作業結果を評価し、2026年度の計画を議論する年次会議です。

- 【1日目】エゾシカ対策とサクラマス遡上対策ほか 最前線の現場へ

18日は、参加者が7台の車に分乗して、公益財団法人 知床財団の中西将尚さんの案内のもと、6カ所の実験現場へ。昨年の会議で出た意見を反映した新たな現場を中心に視察しました。

しれとこ100平方メートル運動地では、運動開始当初から植栽されたアカエゾマツの間伐を進めながら広葉樹の植栽を行い、針広混交林化を進めています。中でも大きな課題がエゾシカによる食害対策です。視察ではまず、シカの影響を排除するための「間伐材による防鹿柵」を見てまわりました。

構造的な工夫:間伐材や枝などを組んで「シカの目線から中が見えない高さ」と「シカが足がはまって踏み抜くのを嫌がる構造」を実現

検証手法:表土の状態、苗木や種子の種類など内部条件を変えた3種類の柵を設置し、効果と森林化の度合いを比較

施工方法の改善:従来の重機を使った大型柵に加え、重機を使わずに1日で完成する柵、馬搬による間伐材運搬を活用した柵など、環境への負荷やコストを低減した多様な施工方法を試行

森研究室でも一部の柵でカメラを設置し、エゾシカの行動をモニタリングしています。専門委員からはシカの生態に基づいた高さや構造について質問が寄せられ、改善提案も多く上げられました。

このほか、イワウベツ川では、治山ダムの建設により失われていたサクラマスやオショロコマの遡上環境を復元するため、ダムの堰の改良工事が実施された場所を視察。2026年夏にはサクラマスがダムを超えて遡上することが期待されています。ボランティアによる手づくりの魚道も設置されていて、泳ぐ力が弱いオショロコマも戻れるような構造への改良が検討されているという報告もありました。

- 【2日目】森研究室からも知床での研究を報告。運動50周年に向けた議論も

2日目は、1日目の現地視察を踏まえ、年間の取り組みの詳細報告と、今後の計画について議論が行われました。会議では、間伐材を利用した防鹿柵の改善点や、運動地公開の方向性などについて、幅広い視点から意見が交わされました。

森研究室からも、

「林床の構造的複雑性がもたらすシカの行動変化と林床植物の多様性」(西澤助教)

「森林構造と哺乳類の多様性と行動に及ぼす影響の検証」(栃木客員研究員 [特別研究員/国立環境研究所]・鈴木特任研究員)

「UAV-LiDAR 計測による森林の構造的多様性の定量化と森林再生」(岡野学術専門職員)

「地域ガバナンスに基づく自然資本の適応的管理:地域とセクターをまたいだ共助の創出へ」(JST-Solve研究プロジェクトの進捗報告)(鈴木特任研究員)など、知床の森林での研究活動報告が行われ、参加者の関心を集めました。

100〜200年後の森林再生を見すえ、現地では膨大な森林復元データが蓄積されています。育苗、植栽、移植された苗木の種類と本数から、クマゲラやオショロコマの確認個体数に至るまで、すべてが記録、共有されています。これらのデータが継続的に検証され、改善されるサイクルにより、知床の森林は着実に変化し、生態系が復元されていくプロセスの途中にあることを実感しました。

しれとこ100平方メートル運動は、2年後に開始から50周年を迎えます。会議では2年後に向け、運動で大切にしてきた「不変の原則」(森林の木を持ち出さない等)の今後の扱い、寄付に頼らざるを得ない運動の持続可能性に関する懸念など、率直な意見交換が行われました。

一方で、支援者とのつながりを深めながら社会的認知をひろげ、地元の方々や若い世代がより関われるよう、組織を変えていきたいといった前向きな声も多く上がりました。オンラインと合わせて約100人という、過去最多の出席者が100年先の知床の森に向けた新たな発展を誓い合う、密度の濃い2日間となりました。

石巻市蛤浜で、里山におけるネイチャーポジティブ取組の視察を行いました

2025年11月25日(火)

前回の活動報告でご紹介した知床視察の翌週9月24日~25日、今度は知床財団が蛤浜を訪れて視察を行うとともに、森林再生活動をめぐり、再び意見交換を行いました。

石巻市のチームの活動拠点の一つである蛤浜は、リアス式海岸の地形にある、里山と里海がコンパクトにまとまった漁業の郷です。漁師の間では、「山が枯れると海が枯れる」との言い伝えがありましたが、近年これが実際に生じかねないことを懸念して、地元の有志がネイチャーポジティブへの取り組みを進めています。当研究室は、知床モデルを参考とした”科学に根差した地域一体型の森林再生活動”の地域展開をサポートするため、本視察に参加しました。

蛤浜の近隣では、管理の手が行き届かない山林が増えつつあることに加え、シカの食害が顕著で、再造林後の苗のみならず、林床植生までもが著しく損なわれています。このため、雨水が直接地面に当たることで表土が浸食され、枯れ枝や腐食しにくいスギの落ち葉を流して、山林の間の沢を埋めつつあります。

比較のため、牡鹿半島の東側にある離島の出島(いずしま)も視察しました。出島は2024年12月に出島大橋が開通するまでは、本土と幅360mの海で隔たれており、シカの生息は殆ど確認されていませんでした。蛤浜近隣とはほぼ同じ気候ですが、蛤浜近隣とは対照的に、出島では林床植生が豊かで、本土側のシかの食害の影響が見て取れました。本土側の林床喪失による地元の牡蠣養殖を始めとする漁業への影響が懸念されています。

「これは単なる森林再生ではなく、里山文化の再生だと感じた」

海・山・川が近接する独自の環境を舞台に、地域の記憶を掘り起こし、地元の協力を得ながら森林管理の方向を探る活動に対し、属人的運営への懸念や木材のトレーサビリティ確保の提案が出されるなど、地域固有の課題と可能性が議論されました。一方で、知床チームからは「これは単なる森林再生ではなく、里山文化の再生だと感じた」との感想が聞かれました。

2週にわたる視察により、知床と石巻、それぞれの環境や課題は異なりますが、森づくりの様々な試みを支える技術や知見、地域の自治体や国、団体や企業との連携、守りたい文化、さらに人材育成など、共通するテーマも具体的に見えてきました。森研究室では引き続き、知床モデルの他地域での実装に向け、こうした情報交換やサポートができる仕組みづくりを進めていきます。

「知床モデル」を他地域にーー石巻市のチームと、知床の森林再生事業の視察を行いました

2025年11月25日(火)

森研究室では、公益財団法人 知床財団と協働し、北海道の知床国立公園を拠点に、知床の森林生態系を研究しながら、失われた原生の森林生態系を再生する「知床モデル」の他地域展開に取り組んでいます。

知床での森づくりは、科学的知見をもとに専門家・管理者・政策決定者などの多様なステークホルダーが合意形成し、現場での実践と研究を繰り返す「適応的管理」に基づいています。この適応的管理は森林に限らず、様々な生態系に適用できる生態系管理の仕組みです。

その実装の試みの一つとして、2025年9月16〜18日、石巻市で里山・里海のネイチャーポジティブに取り組むチームとともに、知床財団の案内により森林再生事業地を視察し、事業運営の実際を学びました。石巻からは、地元で新しい漁業のあり方を研究し、若手人材育成に取り組む一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン、生物多様性に配慮した山林管理に取り組む 合同会社もものわ が参加しました。

- 「山が枯れると海が枯れる」懸念から、知床の森林再生の視察へ

石巻市の牡鹿半島は、リアス式海岸を有する地形にあり、外海から区切られた波の静かな入り江では牡蠣等の養殖が盛んです。牡鹿半島では山と海の距離が近く、海に直接注ぐ沢筋ごとの集水域も稜線で小さく区切られているため、山と海の栄養等の循環がコンパクトにまとまっていると考えられます。

こうした地形の一画にある蛤浜の集落では昔から「山が枯れると海が枯れる」と言い伝えられてきたそうです。しかし近年、管理が放棄された山林が増えつつあることに加え、シカの食害で再造林後の苗や林床が失われており、地元の一部の水産従事者等は「海が枯れる」事態を懸念しています。

このような懸念を持つ有志チームが、蛤浜周辺の山と海をセットにしたネイチャーポジティブに取り組むにあたり、知床で行われている森林再生の事業を視察することとなりました。

- アカエゾマツと広葉樹の混交森づくり

知床の岩尾別地区では、1914年から開拓が行われましたが、厳しい自然条件等を背景に1960年代には開拓農家がすべて離農、開拓跡地を本来の森に戻す事業が行われています。

このプロジェクトは、開拓跡地を乱開発から守るため、斜里町がナショナルトラスト運動による寄付金を基に開拓跡地を買い取ったことで知られています。さらに斜里町は地元コミュニティとの利害調整を進める役回りを務め、専門家の知見をもとに適応的管理の手法で森林再生を進め、知床財団がその遂行を担ってきました。

知床開拓跡地の森林再生では、当初アカエゾマツのみによる植林が進められましたが、現在はより本来の原生林に近い生物多様性を回復させるため、アカエゾマツ林に広葉樹を混植する森づくりが進められています。また、治水のため岩尾別川には砂防ダムが建設されましたが、世界自然遺産指定後は、海から魚類が遡上しやすい河川への改修が進められ、砂防ダムの撤去も予定されています。

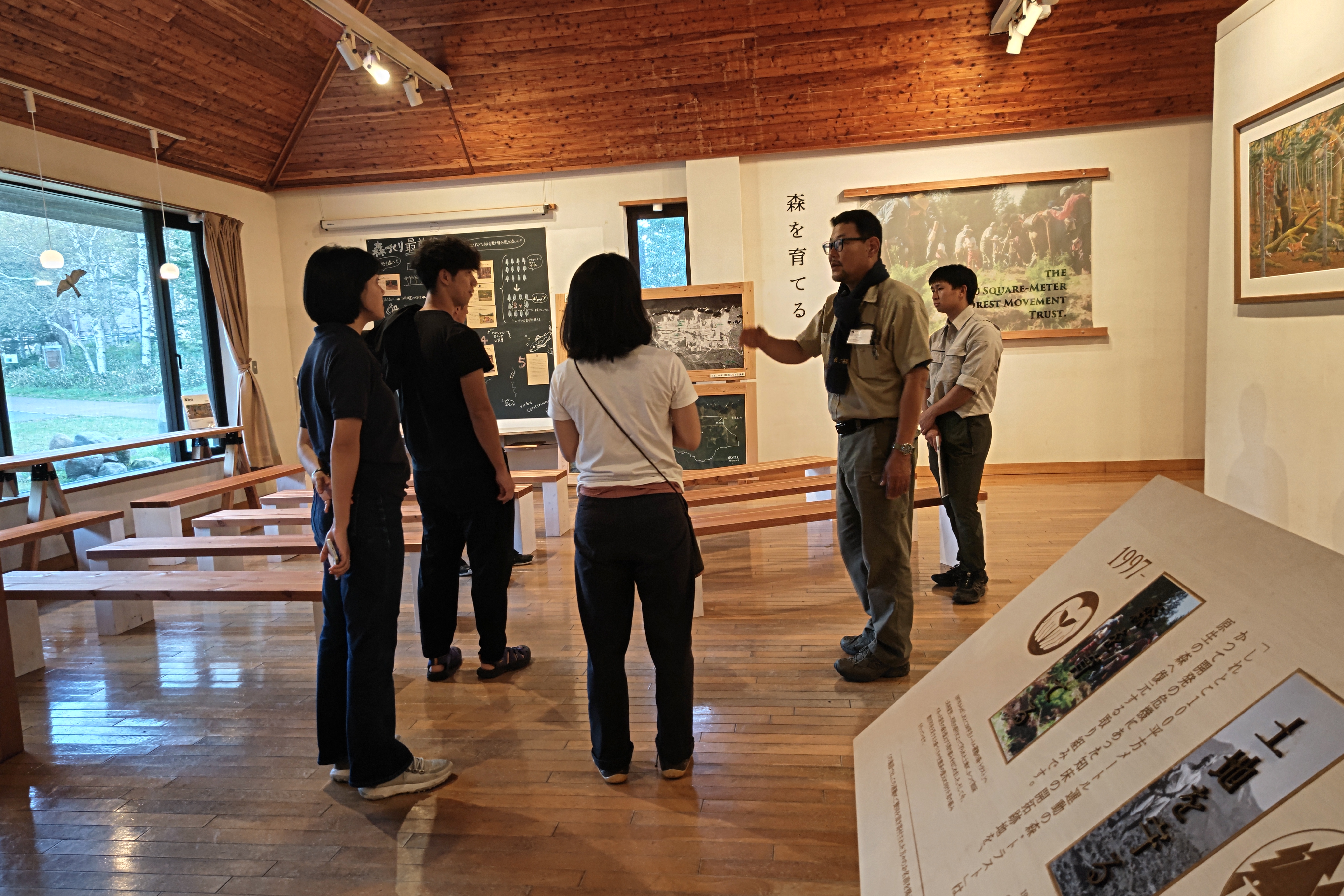

知床財団による、地域の歴史も交えた事業説明や、開拓跡地に植林されたアカエゾマツの人工林と原生林の比較による生物多様性の違い、さらにはシカ対策についての現地説明に、蛤浜チームからは終始、活発な質問が上がりました。視察後には、専門家や自治体との連携、資金の調達方法などについての意見交換も行われ、「今後の森づくりや地域のステークホルダーへの事業説明に大変参考となった」という感想が聞かれました。

知床の森林再生の鍵である、「科学的知見に基づいて試行錯誤する適応的管理」について石巻チームに理解を深めていただく機会になったと同時に、改めて、森づくり・川づくり・人づくり(次世代育成)の3本柱で約50年間も森林再生に取り組んできた、知床の歴史を実感する機会となりました。

続く翌週、今度は知床チームが石巻を訪問、蛤浜地域の里山と里海を視察しました。

(次回につづく)

日田の森林生物多様性調査を実施しました

2025年10月14日(火)

大分県日田地方の「日田杉」は鹿児島県屋久島の「屋久杉」、宮崎県日南地方の「飫肥(おび)杉」と並び、九州三大美林として知られます。当研究室は、日田市中津江にて鎌倉時代から林業に携わる田島山業株式会社の協力を得て、日田の森林生物多様性を調査しています。この調査では、北海道とは気候・植生の異なる地域において、知床・紋別とほぼ同等の項目、手法により多様なタイプの人工林、二次林の生物多様性を調べます。知床は世界自然遺産における森林再生活動との背景により、森林再生活動の対象地である100平方メートル運動地からは倒木や木など有機物を外部に持ち出さない(=経済利用できない)という原則の下で森林管理が行われていますが、日田は、田島山業が通常の林業施業を継続し、間伐材や主伐材を経済利用しながら生物多様性の豊かな森林を創出しようとしており、産業活動を視野に入れた森林管理である点に違いがあります。この調査は、大分県と本学先端科学技術研究センターの地域包括連携協定の下、トランス・コスモス財団のご支援により進められています。

日田サイトでは、スギ人工林(間伐等管理された状態、未管理の状態)、ヒノキ人工林(同)、針広混交林の人工林、針広混交林の半自然林、他樹種を混植した広葉樹林、自然林(二次林)がゾーニングされて存在しています。これら8タイプの林分毎に各3ケ所調査プロットを設定し、2024年9月に動物動画カメラ、音響マイクの設置、林床植生調査、予備的な毎木調査、昆虫の多様性調査を行っています。今回は、2025年8月28日~9月3日の間で、本格的な毎木調査、追加的な林床植生調査、土壌採取と、ドローンによる森林構造データ取得を実施しました。

毎木調査では、知床や紋別と同様に、調査プロット中心から半径12.61m以内(面積で500㎡)以内のすべての樹木を種同定し胸高直径を計測します。林床植生は、間伐等管理がなされたスギ人工林、針広混交林の人工林では種類が増えますが、針広混交林の半自然林や自然林ではさらに種類が増える傾向にあります。現れる動物の種数は、秋冬間のデータでは管理されたスギ人工林、針広混交林の半自然林で多いことがわかっていますが、今回回収した春夏間のデータにより、さらに解析を進める予定です。

ドローン調査では、すべてのプロットでLiDARデータとマルチスペクトルデータを取得しました。こうして空中から取得した森林の立体構造データを、地上での毎木調査データや、動物動画カメラ・音響マイクによって得られる動物の行動・種類、鳥類の種構成などの情報と統合することで、森林構造と動物の棲息との関係を明らかにすることが期待されます。これらの結果を通じて、木材生産と生物多様性・生態系機能を両立させる林業施業についても、より可能とすることができるかもしれません。

紋別の森林生物多様性調査を開始しました

2025年10月08日(水)

紋別は、オホーツク海に面する流氷やホタテで知られる町ですが、そのすぐ近郊には豊かな森林も広がる地域です。これらの森には人工林とともに天然林もあり、それぞれの生物多様性が川の流れを通じて海の恵みも育んでいる可能性があります。森林内の様々な生物の多様性や生物間の相互作用、ゆくゆくは海とのつながりを研究するために、私達は、紋別に広大な森林(以下「紋別研究サイト」)を有する住友林業株式会社と共同研究を開始しました。

紋別研究サイトでは、2024年10月、調査プロットの選定を行う予備調査を実施、2025年5月に動物動画カメラ、音響マイクの設置を行っておりました。そのうえで、2025年7月28日~8月5日の間で現地調査・サンプル取得を実施しました。

今回の調査は、植生種別に設定されたプロット(8種の環境条件別各3プロット、計24プロット)毎に、樹木毎木調査、林床植生調査(稚樹実生・草本)、生息動物調査のための音響データ回収、同動物動画カメラ点検、生息昆虫種類調査、河川生息生物種類調査、土壌の深度別炭素量等調査、等 を行いました。現地では、京都大学 松岡 俊将 先生、北海道大学 鈴木 智之 先生、東京農業大学 岡田 慶一 先生他各研究室の研究者の皆様のご協力を得ました。また、取得したサンプルは、京都大学松岡研究室、住友林業筑波研究所のご協力を得て一次解析される予定です。

紋別ではヒグマの出没が報告されているため、調査プロットには列を組み、熊スプレーも携行して、「おーい」等と大声を出したり笛を吹いたりしながら向かいます。

毎木調査は、調査プロット中心から半径12.61m以内(面積で500㎡)以内のすべての樹木を同定し胸高直径を計測します。これから詳細に集計・解析予定ですが、現地で見た印象としても森林タイプごとに生息する生物が異なり興味深く感じられました。林床植生調査では、1m四方のコドラート(内側を10cm毎に区切った枠)を一定のルールで定めたポイントにて地面に当てて、その中の草本の種類と数を計測、他にもそのプロットで自生する草本の種類を記録しました。

生息動物調査では予め仕掛けたカメラやマイクで、生息する動物の種類や、動画カメラでは行動の様子を調べます。動物カメラにはコゲラ(キツツキの仲間)、エゾシカ、ヒグマ、キタキツネ、エゾリス等が映っていました。

動物のカメラ映像はこちら

森の中にはクマの爪跡と思われる傷が約4mの高さまで残っている樹木もありました(写真の黄色枠が爪跡と思われる傷)。

土壌の深度別炭素量調査では、表層からリター(落葉、落枝、枯死根等)や腐植層を取り除いて現れる表土上面から、0~5cm、5~10cm、20~25cmを掘って採土管により土壌を切り取り、各々のサンプルから土壌中の炭素蓄積量を測定します。土壌サンプルからは、その土壌に生息する細菌、菌類、原生生物等も判明するものと期待されます。また、各土壌には今回レジンコア(右下写真)を埋め込んでおき、これを1年後に掘り起こして窒素生成・窒素分解量を測定します。

いずれも地道な作業ですが、まずは紋別研究サイトの生物の生息や土壌の状況を把握する予定です。また、紋別研究サイトの一帯では、今年120年に1度とされるササの開花と、この結果としてのササ枯れが今年多くの地点で生じており、ササ枯れによる林床の日照改善(北海道ではクマザサが高さ1m以上に成長します)が今後森林内の稚樹の育成に大きな影響を与えると予想されます。今回の調査では、各森林タイプでさまざまな分類群の生物多様性を評価していく予定です。

紋別研究サイトには木材として使用するために伐採予定の人工林も広範囲にありますが、今回取得したデータから得られる解析結果は、人工林伐採後の再造林時にどのような樹種をどのように植林すれば生物多様性を維持できるか、そのヒントを与えてくれるかもしれません。さらに将来的には、森林の生物多様性からの栄養循環で、近海の海生微生物、海藻・海草・魚介類を含む地域の生態系のつながりが究明できるかもしれません。このため、ゆくゆくはこれらの研究は、豊かな自然を保持する林業経営、地域の産業や自然環境の維持に資することが期待されます。長い期間を要しますが、その解明の第一歩が始まりました。

北海道・天塩の樹木多様性操作実験地で2025年夏季調査を行いました

2025年10月07日(火)

北海道大学天塩研究林での樹木多様性操作実験は、今年10月で植林後満5年となります。今年も7月5日~7月14日で、実験地のメンテナンスと樹木の生育確認調査を行いました。

この実験地では、北海道固有の4樹種(広葉樹はダケカンバ、ミズナラ、針葉樹はトドマツ、アカエゾマツ)に着目し、① 樹種組み合わせ(単一樹種、2種混植、4種混植)、② 植栽密度(高密度、低密度)、③ 混植方法(パッチ植え、列植え)と、条件を変えることで、炭素固定などの森林の機能にどのような違いが生じるかを調べます(プロジェクトの詳細はこちら)。同様の樹木多様性操作実験は1999年以降、ヨーロッパで開始されており、現在は北米、中国、東南アジア、南米等で約100万本による実験が進んでいます。本実験は日本で行う初めてのものとなります。

野外の実験では、実験地に草木が自生して、まだ植林後年数を経ていない樹高の低い若い研究対象樹木の日照を遮ってしまいます。このため、通常の林業と同様、対象樹木周囲の草刈が必要です。また、毎年夏季の調査では、草刈と同時に、これまでに植樹した約14,000本の生育状況、樹高、太さを毎木で確認、併せて、実験地に自生しつつある草本の種類、密度についても調査も行います。今回は新たな試みとして、木が草にどのくらい囲まれているか、どのくらい草に埋もれているかを簡単に評価をすることとしました。実験地は面積が4haにも及ぶため、今年も北海道大学、横浜国立大学、東京農工大学、東京農業大学の共同研究メンバーの協力を得て実施しました。

実験地は緩い傾斜地にあり、実験開始時には地拵えを行い平準化しました。しかしながら、約5年の時間経過とともに雨水の流れやすい部分が生じており、場所によってはヨシが群生、研究対象樹を完全に覆いつつあります。また、樹木は同じ場所に植えても、樹種ごとにふるまいが異なります。研究対象樹種の中では、昨年に引き続き、プロットによってはトドマツの枯死が目立ち、ダケカンバも枯死が進んでいます。他方で、全試験地の中で最も高い樹高(約3m、集合写真の後ろ中央)となった樹種もトドマツであり、他にも大きく生長している個体があります。生育の違いに何が効いているのか分析が待たれるところです。アカエゾマツはプロットにより率に差はあるものの、総じて枯死率が低位にありました。ミズナラについては、上方に成育する個体と並び、上には伸びず水平方向に生育する個体の数も多く認められました。

森林の生物多様性に関するこれまでの研究で、一般的な傾向としては、樹種混植は炭素固定機能の向上等を通じて多様な森の機能を高める可能性があることがわかりつつあります。但し、実際の個別の状況では、混植される樹種の組み合わせや立地条件、植栽設計などによって、機能の高まり方は大きく異なる可能性もあります。そのため、この実験では、異なる組み合わせや植え方を検討し、森の機能性を高める方法が林業施業等においても反映されることを目指しています。併せて、この実験では、多様な環境条件下に展開されている国際的な実験ネットワークの一環として、実験に参加する各国と結果が比較できるように位置づけられています。

2024年活動報告

-基金プロジェクトの基盤づくりを行いました-

2025年02月06日(木)

●目的と初年度の取り組み

「2020年比で2030年までに生物多様性の損失を反転させ、2050年までに完全回復」という国際目標(ネイチャーポジティブ)に向け、2024年4月にネイチャーポジティブ基金を設置しました。基金プロジェクトを通して、ネイチャーポジティブに資する「長期生物多様性観測」と「若手人材の育成」を持続的に行う仕組みづくりに取り組んでいます。本年度は初年度として、寄付者の拡大に向けた試行錯誤を重ねました。

●主な活動内容

- 6月: 東大駒場リサーチキャンパス公開にて、研究室の活動とともに基金の趣旨を紹介しました。北海道で実施している樹木多様性操作実験を例に、生物多様性保全の重要性や長期生態系観測の意義を一般の方々に伝えました。生物多様性保全に関心を寄せる企業関係者や学生にも訪問いただき、基金のポスター展示も行いました。

- 7、10月: 北海道の樹木多様性操作実験地でフィールドワークを実施しました。この実験では約4ヘクタールの土地に約1万本の樹木を用い、1種類の樹木のみ、または2種類、4種類と異なる樹種を混ぜて植栽した小さな森を設置しました。樹木の多様性が異なる森林が炭素固定といった機能にどのような違いを生むか検証しています。今回のフィールドワークでは樹木が適切に生存しているか、どのぐらい大きくなっているかを調べました。また、実験で用いる樹木が草に負けないように草刈も行いました。学生参加者にはフィールドでの作業だけでなく、実験林の重要性についてのレクチャーを行い、教育機会としての価値を高めました。今後は、寄付金を用いてより多くの学生を有償インターンとして受け入れ、プログラムの充実を図る計画です。

- その他の成果: 知床での森林再生プロジェクトでは、ドイツ研究チームと共同研究を行っています。このプロジェクトでは、気候変動や外来生物が長期的に知床の生物多様性や森林生態系にどのような影響を与えるのかシュミレーションモデルの開発を目指し、さらにその結果に基づいた森林管理の実証実験を行っています。そのための基礎情報として、現在の知床の森林生態系や生物多様性を評価することが必要です。今年度は知床で共同フィールドワークを行い、生物多様性評価を行いました。また、これまでの共同研究の成果の一部が論文として発表されました(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.17468)。

●本年度の寄付者の声や感想

本年度は以下のような形で支援をいただきました。

- セミナーを通して関心を持っていただいた方々

- 研究室メンバーとのつながりの中でご支援いただいた方々

- 支援経路が不明ながらも温かいご支援をいただいた方々

来年度は研究発表会や交流会を通じて、寄付者の具体的な声や感想を集め、基金プロジェクトの充実化に反映させていく計画です。

●最後に

本年度もネイチャーポジティブ基金へのご支援をいただき、誠にありがとうございました。皆様の温かいサポートのおかげで、長期生態系観測と若手研究者の育成という目標に一歩近づくことができました。引き続き、研究の推進と持続可能な未来の実現に向けて尽力してまいりますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

論文出版のご報告、およびトークイベント、伊藤信太郎環境大臣のご訪問について

2024年09月10日(火)

いつも温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。この度、当研究室の森章教授をはじめとする研究チームによる新たな論文が発表されましたので、ご報告させていただきます。

論文タイトル:

「Urgent climate action is needed to ensure effectiveness of protected areas for biodiversity benefits」

発表場所: One Earth

本論文では、気候変動が自然保護区の効果に与える影響について調査しました。自然保護区は、生物多様性を通じて森林の一次生産性や炭素隔離に大きく寄与していますが、気候変動が進むことでその「保護区効果」が損なわれる可能性があることが示されています。気候変動と生物多様性の関係は、これまで十分に考慮されてこなかった面が多く、お互いがお互いに与える影響について更なる議論が必要です。

本研究では、異なる気候シナリオに基づいて森林の炭素吸収能力を予測し、生物多様性保全と気候変動緩和が切り離せない関係にあることを解明しました。さらに、2030年までに30%の陸地を保護する「30by30目標」の達成には、温暖化緩和の取り組みが不可欠であることが示唆されています。この研究は、今後の国際的な生物多様性保全政策において、気候変動対策の統合がいかに重要であるかを強調しています。

本研究に関する東京大学先端科学技術研究センターのプレスリリースはこちらからご覧いただけます。

また、今月末に「先端がつなげる地球」と題したトークイベントを開催いたします。こちらのイベントでは、様々な分野の研究者が集まり、気候変動や生物多様性を含む先端科学技術のテーマについて議論します。当研究室の森教授も登壇予定です。事前登録制となっており、ハイブリッド形式での開催です。ぜひご参加ください。

また、伊藤信太郎環境大臣が先日当研究所を訪問され、その際の報告レポートも公開されております。詳細はこちらからご覧いただけます。

今後も皆様のご支援に感謝し、より一層の研究成果を発信してまいりますので、引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

樹木多様性操作実験地にて夏季調査を行いました

2024年08月09日(金)

7月5~16日の期間,北海道大学天塩研究林に設置された樹木多様性操作実験地にて,試験地のメンテナンスと樹木の生存・枯死の確認を行いました。

この実験地では北海道固有の4樹種(ダケカンバ,ミズナラ,トドマツ,アカエゾマツ)に着目し,単一の樹種が植栽された単植区,2または4樹種が同所的に植栽された混植区が設置されています。

単植区と混植区を比較して,炭素固定などの森林のはたらきにどのような違いがあるかを調べています。

野外の実験では,研究対象の樹木以外の草木が自然に流入して植栽木と競争してしまうため,草刈りをしてメンテナンスする必要があります。

今回は私たちの研究室に加え,北海道大学や東京農工大学,横浜国立大学の共同研究メンバーと一緒に約4ヘクタールの試験地の草刈りを行いました。

また,樹木の植栽から4年目になる今回の調査では,研究の基礎データとなる樹木の生存・枯死の確認も行いました。

4樹種の中でもトドマツの枯死率が高く,植栽された約4割強のトドマツが枯死していました。

はたして高い枯死率を示すトドマツは,単植区と混植区で枯死率に違いがあるのでしょうか?

今後,このような問いに答えていく中で,森林のはたらきにおける樹木多様性の役割について探求していきます。

樹木多様性操作実験のプロジェクトの詳細はこちら(英語)

日本中、地球中の多様な生物、自然、植物、木、動物を3万年後、300万年後、3億年後の地球、日本にも。

地球の恩恵、自然の恩恵、生き物の恩恵、先祖たちからの恩恵を

私たちが一人ひとりが自覚と責任を持ち

次世代、孫世代、ひ孫世代、玄孫世代、子々孫々へ

<ネイチャーポジティブ基金>

これからも、末長い研究ができますようご支援していきます。

<ネイチャーポジティブ基金>

<ネイチャーポジティブ基金>

樹を植えることの重要性を知りました。

地球の未来のために頑張りましょう!

応援します!

<ネイチャーポジティブ基金>