UTokyoインクルーシブ・キャンパス構築プロジェクト

プロジェクトについて

ーD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)を全学で推進し、誰もが平等に学び働くことのできるキャンパスの構築ー

東京大学では、2002年に設置された「バリアフリー支援室」と、2006年に設置された「男女共同参画室」が中心となり、障害者支援とジェンダー平等を推進し、インクルーシブなキャンパスづくりに貢献してきました。この東京大学のD&I推進を飛躍的に推し進めるために、2024年4月にこの2つの室が発展的に統合され、「多様性包摂共創センター(Center for Coproduction of Inclusion, Diversity and Equity、愛称はIncluDE)」が生まれました。

■ IncluDEの活動の中核:共同創造(Coproduction)

IncluDEの活動の中核になるのは、当事者(女性、性的マイノリティ、障害者など)と研究者が力を合わせて、ともにより良い社会をつくっていく「共同創造(Coproduction)」です。研究と実践を密に循環させて、当事者の視点に立った知識や技術を産み出そうとしています。しかし、多様な人々が共同創造できるキャンパスを実現する上では、ライフステージに沿った切れ目のない支援や、女性障害者など、複数の障壁が交差する困難を解消するための物理的環境、制度的環境、文化的環境の変革が不可欠です。

■プロジェクトの目的と重点分野

本プロジェクトは、そうしたキャンパス環境の変革を目的としています。とくに、女性学生に対する住居支援、入学後に発生するニーズに対応するバリアフリー支援、あらかじめ予想することのできない緊急性の高い問題への対応に力を入れたいと考えています。

寄付の必要性

■予測困難な緊急ニーズへの対応

日々キャンパス内外で発生するマイノリティの困り事は、そのすべてを事前に予測できず、予算計上が困難です。例えば東京大学では学部2年生のときに進学先が決定されますが、障害のある学生の場合、半年以内に進学先のバリアフリー工事などを完了させなければ、平等な機会を保障できません。

進学決定後、障害学生がすぐに利用できる設備の設置や、急な環境整備が必要になることがあるため、それらをカバーする予算が必要です。

■「ライフ」の安定とライフコース全体の支援

また、マイノリティ構成員が各々の「ワーク」で活躍するためには、ベーシックな「ライフ」の安定、たとえば、障害のある構成員の介助者の保障や、育児や介護の担い手となっている構成員の支援、通学困難な女性学生に対する一定の家賃支援などが不可欠です。しかし、大学の予算では「ライフ」にかかる費用のすべてを負担できません。

さらに、進学、ライフイベントからの復帰、キャリア形成など、長期的なライフコースに伴走した切れ目のない支援においても、既存の財政的な枠組みでは十分に対応しにくいものです。

緊急性が高いニーズや、ライフの領域におけるニーズ、ライフコース支援を中心に、DEIを実現するために必要な支援や環境整備のうち、既存の財源を利用することのできないものに寄付を必要とします。

寄付の使途

■緊急性の高い物理的環境の整備

・老朽化した学内保育園の改修や備品整備

・女性や障害のある人々のための休養室・トイレ等の環境改善

・授乳室の整備

・生理用品の設置・整備

・学内キャンパス移動用電動車いすやハイバック車いすの常備

・障害のある学生・教職員の災害時対応整備(避難器具の設置)

・全学に向けた展示・体験用のバリアフリー対応デスクなど各種什器の展示

・支援機器の修理・メンテナンス

(右)視覚障害者誘導用ブロックとエスコートゾーン

路面一部改修

(踏み外しによる転落防止)

■情報アクセシビリティの向上

・アクセシビリティに配慮したデジタルマップおよびHP構築

・会議での同時多発的発話を視覚化するシステムの導入

・視覚障害者のためのナビゲーションデバイスの導入

・学内イベント等での手話通訳や文字通訳の提供

・書籍の電子データ化

■進学・キャリア形成・復職支援

・女子高校生への事前情報提供事業の拡充

・女性研究者のスキルアップ支援(研究費支援)

・育休復帰後のリスタートアップ経費

・入職後の中途障害に対する復職支援

■ライフの領域に関する支援事業

・育児・介護に携わる研究者への支援

・障害のある構成員のパーソナルアシスタントにかかる費用

・入学試験業務に派遣される教職員の子どもの保育支援

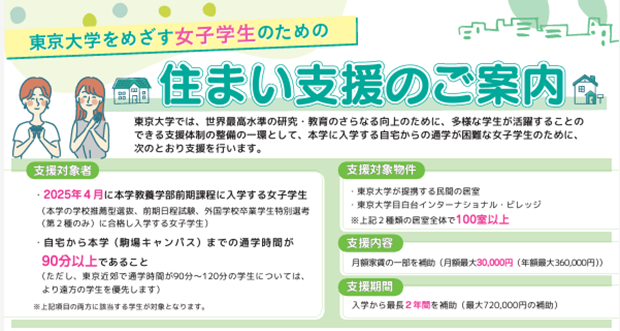

・女性学生向け住まい支援

これらの支援は、緊急性の高いニーズや、ライフの領域におけるニーズ、そしてライフコース全体に渡る切れ目のない支援を目指しています。

これにより、多様な構成員が公平かつ持続可能な形で大学の活動に参加する機会が保障されたキャンパスの実現が期待されます。

どのような成果が期待されるか

■多様な学生・教職員が学び、活躍できるキャンパス

この寄付によって、東京大学の構成員の多様性が向上すること、そして、多様な構成員が公平かつ持続可能な形で、大学の活動に参加する機会が保障されたキャンパスが実現することが期待されます。

■インクルーシブな文化の定着

マイノリティである当事者にとって、多くの寄付者の存在は心の支えになります。その支えは、大学での活動中のみならず、その後の生活にも良い影響を及ぼすものです。

マイノリティ性をもつ構成員の公平な包摂は、構成員自身のウェルビーイングや権利保障につながり、それ自体に価値が宿るものです。しかし同時に、大学や社会に対しても、様々な副次的な効果をもたらしもします。

例えば、多様なメンバーからなる研究チームは、そうでないチームと比べて、質の高い研究を行うという報告があります。また、社会的マイノリティの人々のニーズに応え、包摂的な社会の実現に貢献する、社会的インパクトの強い研究も、マイノリティ性をもつ研究者が同僚として存在することで促進されると言われています。

2025年活動報告

-インクルーシブなキャンパスと社会の実現に向けて-

2026年01月30日(金)

2024年4月に開所された多様性包摂共創センター(IncluDE)では、キャンパスや社会のDEIを実現するために、様々な取り組みを行っています。 2025年の活動は以下の通りです。

DEI共創推進戦略室

DEI共創推進戦略室は、研究部門と実践部門をつなぐ、IncluDEの中核的組織であり、社会と連携する役割を担います。また、同室では、ウェブサイトの更新をはじめ、IncluDE全体の広報活動、教育・研修プログラムの開発等を行っています。

(1)各種広報コンテンツ、年次報告書の作成

- IncluDEパンフレット(2024年度作成)の「やさしい日本語版」「英語版」の作成(テキストデータ掲載)

- 2024年度IncluDE年次報告書(PDF・テキストデータ掲載)

- 手話・字幕入りIncluDE紹介動画【日英】(手話は日本語版のみ)

「やさしい日本語版」パンフレットは、さまざまな方に情報が届くよう工夫して作りました。作っていく中で、私たち自身も「どの表現ならより伝わりやすいか」を考えることで理解が深まり、通常版についても、さらにわかりやすさに配慮をしようと大きな気づきを得られました。今後も様々な方にご意見をいただきながら、より「やさしい」内容に更新していきたいと考えています。

(2)DEIに関するオリジナルの教育・研修プログラムの開発

18名の研究者からなる教育・研修ワーキンググループを設置し、役員を含む教職員を対象に、研修教材を提供しました。2023年度より毎年実施している全教職員必修研修について、2025年度は、「心理的安全性とその高めかた」をトピックに実施しました。 また、学内外から収集したDEIに関連するソリューションや教育研究リソースをIncluDEウェブサイト「ソリューション」で公開しています。

(3)IncluDE開所記念シンポジウム「共に創るDEI」(9月・図1)

2024年4月に設立されたIncluDEの開所を記念するシンポジウムを、東京大学安田講堂で開催し、約230人が来場しました。設立からこれまでの1年半の活動を振り返るとともに、さらなる発展に向けたディスカッションやパフォーマンス、展示を行いました。

▶イベントレポート①

▶イベントレポート②

(4)DEIに配慮したイベント運営のTips

上記シンポジウムの運営にあたり、多様な当事者の参加を可能とする情報保障を行いました。その際に得たノウハウを、ウェブサイトで公開しました。

(5)第1回当事者評議会(12月)

コミュニティで様々なDEI活動を実践してきた当事者側からのニーズの聞き取りや研究提案、意見交換を行いました。

(6)IncluDEランチセミナーの実施(2024年度~)

DEIに関連する第一線の研究者が学内の様々な部局から集まる「研究部門」と、ジェンダー・エクイティ推進オフィス・バリアフリー推進オフィスからなる「実践部門」をつなぎ、互いの研究領域について情報交換を行うことを目的に、2025年は全15回のセミナーを開催しました。

各回2人が自己紹介や最近の研究について発表をした後、意見交換を行っています。多様で専門領域の異なる研究者が横断的に集まり、バリアフリー、ジェンダーやセクシュアリティ、移民など、多岐にわたるトピックを対象に、DEIに関する充実した議論が交わされています。

▶ランチセミナー資料

研究部門

DEI研究部門は、ジェンダー、セクシュアリティ、エスニシティ、障害など、各分野の研究者たちによる個々の多様な研究成果を共有しつつ、従来の学問の枠を超え、需要・ユーザー主導のDEI社会デザインに関わる研究分野の拠点です。 本年度から専任メンバーを迎え、本格的に活動を始めています。

(1)ジェンダード・イノベーション推進

自然科学・医学などでの性差を考慮した研究開発の推進・振興を進めています。

- 国内:AMED/JSTと日本性差医学・医療学会との連携・セミナー登壇など

- 国外:韓国GISTeRとの連携イベント企画(2月13日開催予定)

(2)IncluDE研究ワークショップ(IncluDEランチセミナーの後継企画)開催

学内外の研究交流や、異分野間の連携、新しいアイデアの発掘をめざしています。10月より「ジェンダー」「障害」「AI時代」をテーマとする研究ワークショップを計3回開催し、延べ139名が参加しました。

開催後には、実施報告書を日本語・英語で作成し、IncluDEウェブサイト上に掲載することで、学内外へ広く発信しました(図2)。

今後も、月1回のペースで多様なテーマを取り上げながら、研究部門の学内連携教員(2026年1月現在50名)の連携強化および研究創発とともに、一般公開を通じた社会発信を行う予定です。

(3)満たされていない当事者ニーズについての意見交換と共同創造による問題解決の試み

当事者評議会(戦略室の活動(5))より提案された7件の研究課題について、各テーマに詳しい、または関心の高い教員を選び、連携の窓口としてマッチングしました。これにより、当事者の方が感じている問題と、大学の学術的専門性を結びつける研究連携体制の土台を作ることができました。今後は、窓口の教員と当事者の方が意見交換する場を作り、実社会の課題解決につなげる共創プロセスの確立を目指していきます。

また、IncluDE研究ワークショップ(12月)では、字幕および手話通訳等の情報保障のもとで当事者2名を議論の場に招き、研究者と当事者が対等な立場で参加する包括的かつ実践的な議論を行いました。今後も引き続き、当事者の皆様とともに議論・検討を行うワークショップを、シリーズとして継続的に開催する予定です。

実践部門・ジェンダー・エクイティ推進オフィス

本年度、ジェンダー・エクイティ推進オフィス(GEオフィス)は、多方面での活動を展開しました。特に、女性の学術分野への参加を後押しすること、安全・安心な学修・研究環境づくりに力を入れ、以下の重点施策に取り組みました。

(1)東京大学の魅力発信と中高生進路選択支援活

女子中高生のみなさんに東京大学の魅力を広く伝えることを目的として、本学女性学生を各地の高等学校・中高一貫校に派遣し、大学生活や学生支援制度などを紹介する学校訪問事業を実施しました。参加した生徒の方からは、「東大を身近に感じることができた」「入学後の生活を具体的にイメージすることができた」といった声が多く寄せられ、東京大学を進路先のひとつとして考えていただく機会とすることができました。

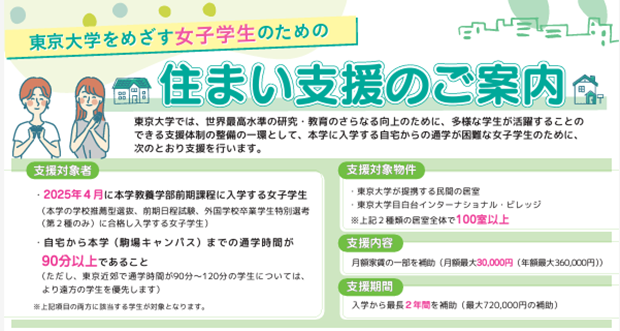

(2)地方出身女性学生への住まい支援 (図3)

地方出身の女性学生を対象として、年間を通じた住まい支援(家賃補助制度)を実施しました。この制度により、延べ 200名以上 の学生が安全で安心できる学修環境を確保し、経済的負担の軽減と学業・研究への専念を可能にしました。

(3)Safer Campus at UTokyo プロジェクト

- トークイベントの開催(6月30日):保健センター女性診療科と共催し、NPO法人TGP代表 東尾理子氏を招聘したトークイベントを実施しました。生理用品とともに女性診療に関する情報カードも設置することで、包摂的なキャンパスを目指す取り組みについて意見を交わしました(図4)。

- パープルライトアップ運動の実施(12月17日~23日):本学本郷キャンパス正門を紫色にライトアップし、学内外に向けて「性暴力根絶」「ジェンダー平等」「多様性尊重」のメッセージを広く発信するキャンペーンとして実施しました(図5)。

(4)育児、介護のある研究者への支援

「働きやすい環境」を整えるためのワーク・ライフ・バランス推進の取り組みとして、育児や介護のある研究者を対象に、研究費等の支援を行いました。これによりライフイベントのある研究者が研究活動を継続できる環境づくりを進めることができました。

(5)ワーク・ライフ・バランスを重視する研究者支援:アカデミアキャリア構築スキルコース

アカデミアでは、研究者が健康を保ちながらキャリアを築くために、ワーク・ライフ・バランスの確保が重要です。育児や介護等により時間的制約のある研究者を支援するため、活動の効率化とスキル獲得を目的として、参加者同士で励まし合って執筆活動を行う「ライティングチャレンジ」や外部資金獲得・ネットワーク構築などの各種セミナーを実施し、熱心な参加者に対しては、研究費支援を行いました。本コースは、研究者のキャリア形成とワーク・ライフ・バランスの実現を後押しする取り組みとなりました。

実践部門・バリアフリー推進オフィス

バリアフリー推進オフィスは、「東京大学憲章」に基づく全学のバリアフリー化推進のための専門部署として、障害のある学生や教職員がその能力を十分に発揮できるキャンパスづくりに取り組んでいます。 例年に引き続き、2025年も、障害のある学生や教職員が円滑に修学・就業できるよう、合理的配慮の提供、環境整備、理解促進を柱として、さまざまな取り組みを行ってきました。

(1)障害のある学生・教職員への合理的配慮の提供

障害のある学生に対しては、授業や試験時の調整を継続的に実施し、たとえば約10名の学生サポートスタッフによる「ノート作成」の授業支援体制を構築しました。また、障害のある教職員に対しては、専属支援者の配置などを行いました。

(2)キャンパス環境のバリアフリー推進

施設部と連携したキャンパス内施設のバリアフリー化、アクセシビリティマップの更新とデジタル化への対応、情報アクセシビリティの推進などを進めました。

(3)障害のある教職員とのバリアフリー意見交換

例年実施している本会について、今年度は、集合型での開催(2回)に加え、チーム雇用の職場に出向く職場交流型の意見交換も行い、就業環境をめぐる課題について対話を重ねました。

(4)その他

- 各部局を対象に障害者雇用に関する課題把握のための情報収集を行い、今後の学内での取り組みを考えていくうえで参考となる、基本的な気づきやヒントが得られました。

- 全学の学生を対象とした研修や、教職員向けのFD/SD研修の実施、過去のバリアフリー支援研修会動画の再公開などの取り組みは、学内全体におけるバリアフリーの重要性に関する理解促進につながりました。。

バリアフリー推進オフィスは、今後も障害のある方々が安心して学び、働ける環境づくりを目指し、引き続き努力を重ねてまいります。

IncluDEのこれらの活動は、皆様からの温かいご支援のおかげで実現できました。心より感謝申し上げます。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

【イベントのご案内】東京大学多様性包摂共創センターキックオフシンポジウム「共に創るDEI」開催(9/22)のお知らせ

2025年07月29日(火)

2024年4月1日、東京大学は多様性包摂共創センター(IncluDE,インクルード)を新たに設立しました。そしてこの度、開所から1年半となるタイミングで、キックオフシンポジウムを開催する運びとなりました。

IncluDEの理念であるCoproduction(共同創造)、Diversity(多様性)、Equity(公平性)、Inclusion(包摂性)の重要性について参加者の皆様と共に改めて考え直す場を設けたいと思います。 皆様のご参加お待ちしております。

【開催情報】

日時:2025年9月22日(月)13:15-16:45

場所:東京大学 安田講堂 大講堂

情報保障:日本手話通訳、UDトーク、日英通訳(その他の配慮やサポートについてはご相談ください)

申し込みフォーム:お申し込みはこちらから(締切8月末まで)

設置責任者よりメッセージが届きました

2025年06月11日(水)

平素より温かいご支援をいただき誠にありがとうございます。

この度、設置責任者から皆さまへのメッセージをお預かりしましたので、ぜひご高覧ください。

多様性が創る学問の卓越性:東京大学のDEI推進への決意

平素より東京大学にご支援を賜り誠にありがとうございます。

このたび藤井総長が発表したDEI(注1)の推進に関するメッセージは、多様な研究者と市民の参画による研究の共同創造によって卓越性を目指すという、東京大学が進むべき方向性を明確に示すものでした。特に、日本におけるDEI推進の重要性と、本学が率先してこの課題に取り組む決意を表明しています。

多様性包摂共創センター(IncluDE)では、このメッセージに込められた想いや決意を実現していくべく、研究と実践の循環を推進していきたいと考えております。

多様な人々が活躍し、協働できるキャンパスを実現するためには、キャンパス環境の変革が必要です。とくに、女性学生に対する住居支援、入学後に発生するニーズに対応するバリアフリー支援、あらかじめ予想することのできない緊急性の高い問題への対応には、寄付金のかたちでのご支援が不可欠です。

IncluDEが2025年に開始した「UTokyoインクルーシブ・キャンパス構築プロジェクトは、多様な構成員が公平に包摂される教育研究環境を実現するため、以下の3つの重点分野を中心に活動を展開してまいります:

- 緊急性の高い物理的環境の整備

- ライフ領域支援・情報アクセシビリティの向上

- 進学・キャリア形成・復職支援

皆様からのご支援により、東京大学の構成員の多様性が向上すること、そして、多様な構成員が公平かつ持続可能な形で、大学の活動に参加する機会が保障されたキャンパスが実現することが期待されます。

また、マイノリティである当事者にとって、多くの寄付者の存在は心の支えになります。その支えは、大学での活動中のみならず、その後の生活にも良い影響を及ぼすものです。

加えて、多様なメンバーからなる研究チームは、そうでないチームと比べて、質の高い研究を行うという報告があります。さらに、社会的マイノリティの人々のニーズに応え、包摂的な社会の実現に貢献する、社会的インパクトの強い研究も、マイノリティ性をもつ研究者が同僚として存在することで促進されると言われています。

本基金は、東京大学創立150周年記念事業の重要なミッションの一つとして位置づけられており、次の150年に向けて私たちが築くべき大学の姿を体現するものです。ぜひとも本基金の趣旨にご賛同いただき、引き続きのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

プロジェクト設置責任者

理事・副学長 林 香里

(注1)DEIとは、多様性(Diversity)、公平性(Equity)、包摂性(Inclusion)を指します。

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z1304_00125.html

2024年活動報告

-インクルーシブなキャンパスと社会の実現に向けて-

2025年01月30日(木)

2024年4月に開所された多様性包摂共創センター(IncluDE)では、キャンパスや社会のDEIを実現するために、様々な取り組みを行っています。2024年は以下のような活動を行いました。

◆戦略室と研究部門の主な活動

センター内には「DEI共創推進戦略室」が設置され、6月からメンバーが順次、就任しました。IncluDE全体の立ち上げに際して、IncluDEのWEBサイトやパンフレットの作成などの発信関係を戦略室が担いました。

また、学内の様々な部局でDEIに関連する第一線の研究者約48名を糾合した「研究部門」と、ジェンダー・エクイティ推進オフィスとバリアフリー推進オフィスからなる「実践部門」をつなぎ、互いの研究領域についての情報交換をすべく、IncluDEランチセミナーの企画・開催・記録を手がけました。ランチセミナーは7月より月2回のペースで実施し、研究部門や専任メンバーから各回2~3人が自己紹介や最近の研究について発表をした後に意見交換をするもので、年度内に全17回の実施を予定しています。トピックはバリアフリー、ジェンダーやセクシュアリティ、移民など多岐にわたり、専門の学問分野も横断的な構成員によって、DEIについて充実した議論が交わされています。

これらのランチセミナーで使用した資料のほか、学内外でDEIに関連するソリューションや教育研究リソースも収集しており、ウェブサイト(https://include.u-tokyo.ac.jp/)に順次更新をしています。

また、性の多様性についてのイベントを実施し、10月からはこの分野の専門性を持つ特任研究員を迎えて更なる体制の強化を図っています。

さらに、16名の研究者からなる教育研修ワーキンググループを設置し、DEIに関するオリジナルの教育・研修プログラムを開発、役員や職員を対象に提供しました。

◆ジェンダー・エクイティ推進オフィスの主な活動

IncluDEの実践部門に設置されたジェンダー・エクイティ推進オフィス(GEオフィス)は、ジェンダー平等の推進を目指し、多岐にわたる活動を展開しました。その中でも特に注目されたのが「#言葉の逆風」プロジェクトです。このプロジェクトでは、「なぜ東京大学には女性が少ないのか?」という問いを先行して掲示し、後に、女性たちが実際に経験した「#言葉の逆風」を可視化しました(図1)。アンケートで収集された言葉をもとに、日常的な何気ないひとことが与える影響を可視化し、マイクロアグレッションへの気づきを促しました。この活動は、大学構成員がジェンダー課題を自分事として捉える契機となり、SNSや各種メディアでの報道を通じて学内外から大きな反響を呼びました。

このプロジェクトに関連して、3月の国際女性デーイベントや、6月の「#言葉の逆風 どう向き合う―矢口副学長と考える」、7月の東京カレッジ共催ラウンドテーブル、12月の脚本家・吉田恵里香氏と林香里副学長による対談など、多彩なイベントを開催しました。これらは、ジェンダーバランス不均衡への理解を深め、前向きな議論を促す場となりました。

女性研究者や学生への支援としては、リーダー育成プログラムやネットワーキングイベントの実施に加え、女子中高生向け進学促進イベントの実施や冊子『Perspectives』の作成(図2)、母校訪問を通じた啓発活動を展開しました。また、地方出身の女性学生には住まい支援を行い、年間200名以上に対し家賃補助を提供することで、安全で安心な学習環境を整備しました(図3)。

GEオフィスは、東京大学をより多様性に富んだ包摂的な空間にするため、今後も努力を続けてまいります。

◆バリアフリー推進オフィスの主な活動

バリアフリー推進オフィスは、「東京大学憲章」に基づく全学のバリアフリー化推進のための専門部署として、障害のある学生や教職員がその能力を十分に発揮できるキャンパスづくりに取り組んでいます。2024年も、「合理的配慮の提供」と「“バリアフリーの東京大学”に向けた理解促進」という二つの取り組みを軸に、多岐にわたる活動を展開し、大学全体のバリアフリー化を推進しました。

年間を通じて、障害のある学生や教職員が修学や就業を円滑に進められるよう、バリアフリー推進オフィスではさまざまな合理的配慮を提供しました。たとえば、障害のある学生には、授業や試験時の配慮に加え、実験機器を使いやすくするための座面調整が可能な車いすなどの支援機器の購入・貸出を行いました(図4・5)。

また、施設部と連携したキャンパス内施設のバリアフリー化や、アクセシビリティマップの制作にも取り組んでいます。さらに、緊急災害時の対応強化を目的として、避難機器の新規導入と避難訓練を実施し、障害のある学生や教職員が安心して過ごせる環境づくりを進めました(図6)。

加えて、2024年度は、例年実施している「学生とのバリアフリー意見交換会」「障害のある教職員とのバリアフリー意見交換会」の形式を見直し、8月~10月にかけて計15回の対話の場を設けました。また、全学の学生や教職員を対象とした研修なども積極的に実施し、その結果、多くの参加者がバリアフリーの重要性を再認識し、深く理解する機会となりました。

バリアフリー推進オフィスは、今後も障害のある方々が安心して学び、働ける環境づくりを目指し、引き続き努力を重ねてまいります。

これらの活動は、皆様からの温かいご支援のおかげで実現できました。心より感謝申し上げます。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

<UTokyo インクルーシブ・キャンパス構築プロジェクト>

<UTokyo インクルーシブ・キャンパス構築プロジェクト>

<UTokyo インクルーシブ・キャンパス構築プロジェクト>

<UTokyo インクルーシブ・キャンパス構築プロジェクト>

<UTokyo インクルーシブ・キャンパス構築プロジェクト>

<UTokyo インクルーシブ・キャンパス構築プロジェクト>