東京大学コレクション未来基金

東京大学には1877年の開学以来、研究や教育のために集められた学術標本資料(=東京大学コレクション)が大量に蓄積され、今も絶え間なく増加を続けています。それらは、太陽系の起源を物語る隕石、自然の神秘を示す動植物、世界最古の文明や文字記録のない日本の歴史を伝える遺物などが含まれ、総数は400万点以上にのぼります。

この貴重なコレクションは、人類が宇宙を、地球を、そして自らを理解するために不可欠な物的証拠であり、日本が誇る最先端の研究教育をささえる基盤となってきました。総合研究博物館は、これを守り、発展させ、未来の学術を導くと同時に、広く展示公開して社会に役立てる使命を担っています。

ところが国立大学予算が削減される昨今の状況下で、その安定的維持が課題となってきています。そこで、上記の使命を果たし、充実した博物館活動を通じて豊かな社会を実現していくために、本基金を設立することとしました。皆様の温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げる次第です。

東京大学総合研究博物館とは

1996年に発足した国内初の大学博物館です。東京大学コレクションを創造的な手法で展示公開するとともに、これを維持・発展・継承し、世界最高水準の研究と、次世代人材を育成する役割を担っています。

東京大学コレクション

地学(鉱物、岩石・鉱床、鉱山、地史古生物、地理)、生物(植物、森林植物、薬学、動物、水産動物、人類先史、医学)、文化史(考古、建築史、考古美術、美術史、文化人類)に関わる、400万点以上の学術標本を主体としています。その内容は、「かつて日本列島にゾウがいた」ことや、「縄文時代という時代があった」ことなどを解き明かした明治期の歴史的資料から、生物の種を決めるタイプ標本(数万点)、自然環境や文化の変遷および人類進化などを探る最先端研究に供される資料など、多種多様です。こうしたコレクションは、研究活動の進展に伴い、今も絶え間なく追加・拡充されています。

左)大森貝塚の土器。1877 年にE・モースにより発掘され、「縄文時代」の存在が明らかになった。重要文化財。

中)1881年にH. E. ナウマンが記載したナウマンゾウの最初の化石。東京駅に近い江戸橋で発見された標本。

右)世界最後の「幻の大蝶」と呼ばれるブータンシボリアゲハの標本。2011年にブータン国王より寄贈された。

※こちらから展示案内をご覧になれます

知的好奇心を社会と共有する「多館体制」と「入場無料」

社会と広い接点を持ち、多くの方にコレクションに触れていただけるよう、学内外に複数の拠点を持つユニークな体制をとっています。展示はどなたにもご覧いただけるよう、入館無料の運営を続けてきました。

新発見を求め、最先端を切り開く博物館

私たちは大学コレクション・センターとしての立場にとどまらず、「大学博物館」の潜在力を最大化する模索を続けてきました。これまでの活動は多岐にわたっています。

1996年 国内初の「教育研究型」大学博物館として誕生

1997年 未来型「デジタルミュージアム」の構想を披露

2000年 世界に先駆けて高精度CT撮影装置を導入し、人類の起源解明などに貢献。

2001年 小石川分館「建築ミュージアム」開館

2006年 先駆的な「モバイルミュージアム」の構想を披露

2013年 東京駅前にインターメディアテク(IMT)誕生(日本郵便株式会社との協働施設)

2014年 後楽園の宇宙ミュージアムTeNQ内に「太陽系博物学リサーチセンター」開館

2016年 最先端の放射性炭素年代測定装置を導入しその運用現場を展示

2020年 東京大学の学際融合研究施設として改組

2023年 福島県に「楢葉町×東京大学総合研究博物館連携ミュージアム 大地とまちのタイムライン」開館

本館で公開している放射性炭素年代測定現場

本館で公開している放射性炭素年代測定現場

博物館のホームページはこちらをご覧ください。

博物館のスタッフについてはこちらをご覧ください。

東京大学コレクション未来基金

コレクション保管機能の改善

博物標本は情報(真実)の源泉であり、その価値は時代を越えて不変です。近年では、DNA解析や元素分析による古環境復元など新たな分析手法が続々と開発され、それらを適用する対象としての標本の重要性がますます高まっています。しかし当館の収蔵施設は1966年当時から抜本的に改修されておらず、スペース不足のほか、雨漏りや移動棚の故障にも悩まされています。コレクションを未来へ継承するため、貴重標本室の改修や、収蔵施設の拡充を行います。

コレクション収蔵室

展示機能の改善

誰もが感動を味わい好奇心を共有できる場とするため、私たちはコレクションを無料で公開しています。しかし本郷本館の展示室は築40年ほどを数え、老朽化が進んでいるだけでなく、セキュリティや外気遮断が担保できる構造になっていません。そのため、展示可能な標本が限られているのが現状です。施設を改修し、皆様に最前線を体験いただける、より魅力的な展示環境をつくっていきます。

博物館玄関(左)と展示室の様子(右)

2025年活動報告

-収蔵施設の整備、および展示施設の維持・管理のために活用させていただきました。-

2026年01月29日(木)

本学創設以来の貴重な学術標本資料群「東京大学コレクション」。地学系、生物系、文化史系の三系17部門が所蔵する多様な標本資料は400万点を超え、年々増え続けています。

この貴重にして巨大なコレクションを大切に守り、発展させ、次世代へと継承するために本基金を設立しました。2025年、本基金の立ち上げから4年目に入りました。

これまでにご寄付をいただいた方々の中にはこの間、複数回に亘ってご寄付くださっている方も少なくありません。当館の活動を継続して見守っていただいていること、大変嬉しく、心より感謝申し上げます。こうした皆様からのご支援を、本年は以下のような活動に活用させていただきました。

・収蔵施設の整備

本郷本館は現在の博物館の前身、東京大学総合研究資料館が発足した1965年に建設された建物を中心に数度の増築を経て現在の形になっています。最も新しい新館部分も1995年の竣工で、既に30年が経過しており、老朽化が激しく毎年のように建物、設備の修繕が必要になっています。

もともと講義室だった広い部屋に天井まで届く棚が設置され明治以来の貴重な標本が数多く収蔵されている。

特に顕著なのは空調設備の不調です。これはカビや害虫繁殖の原因となり、標本の健全な保管に深刻な影響をもたらします。

本年は、本館1階の展示室奥にある昆虫標本室の空調設備の点検と修繕に基金を活用させていただきました。この部屋は昆虫標本室の中でも最も広いため、収蔵されている標本数が多く、また開学の頃から収蔵されている歴史的な貴重資料を多々収蔵しています。

メンテナンスは今後も必要になると思われますが、今回の修繕のおかげで大きな安心を得ることができました。

標本も貴重ですが標本を収納しているケースも歴史的な貴重標本として大切に保存しています。

・コレクションボックス内の標本、展示ケースの清掃

「コレクションボックス」とは、本郷本館の正面玄関を入ると真っ先に目に飛び込んでくる展示ケースで、当館の各部門から選りすぐりの貴重標本を集めた展示ケースです。

360度どの方向からも標本を鑑賞することができる構造になっており、鉱物標本、植物標本、動物標本、民俗誌資料、遺跡出土資料など50点余りの標本が展示されています。

個々の標本はケースの外に出して清掃し、ケースの中から棚や全体を囲んでいるガラスをきれいにする。

360度鑑賞できるケースという性質上、入口が狭く標本の出し入れには非常に労力がかかるため清掃が困難な状態でしたが、数年ほど前からほこりやカビが目立つようになり標本の劣化も危惧されたため、清掃が必要となりました。

そこで基金を活用させていただき年に一度、ケースの点検、清掃、および標本につもった、ほこりやカビをきれいに落とすメンテナンスを行うことにしました。この「コレクションボックス」の清掃は、毎年、年度末に臨時休館をして一日かけて行うものです。

2025年は2月28日に実施し、各部門の担当者が標本に劣化がないか点検しながら標本を一点ずつ丁寧にクリーニングしました。標本の出し入れや巨大ボックスを囲っているガラスの清掃は専門の業者にお願いしました。

皆様の貴重なご寄付は、こうした展示や収蔵に関わる設備の維持管理、修繕や機能改善、収蔵施設の拡張など様々な活動に活用させていただく予定です。引き続き温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

東京大学基金特別セミナー2025を開催しました:

400万点の学術コレクションは、どう未来受け継がれるのか――東京大学総合研究博物館が語る「大学博物館の使命」

2026年01月14日(水)

1877年の開学以来、東京大学が受け継いできた学術標本・資料は400万点以上。その一つひとつは、人類と地球の歴史を読み解く「証拠」でもあります。

2025年12月、これらのコレクションを未来へつなぐ大学博物館の役割をテーマに、オンライン特別セミナーが開催されました。

オンライン形式で行われた本セミナーには、YouTubeライブを通じて、最大107名の皆様にご視聴いただきました。

東京大学総合研究博物館は、1877年の東京大学開学以来、教育・研究のために収集されてきた400万点を超える学術標本・資料群「東京大学コレクション」を維持・発展・継承してきました。これらのコレクションには、P.F.シーボルトや牧野富太郎による植物標本、E.S.モースによる大森貝塚の発掘資料、H.E.ナウマンが記載したナウマンゾウの最初の化石など、人類や地球の理解に不可欠な物的証拠が数多く含まれています。本セミナーでは、こうした貴重な学術資源が、どのような歴史的背景のもとで保存・継承され、研究や教育、さらには社会へと開かれているのかを多角的に紹介しました。

講演Ⅰでは、館長の西秋良宏教授が「大学博物館がめざすもの」と題した講演を行いました。西秋教授は、大学博物館が単なる「標本の保管場所」ではなく、研究・教育を支える知の基盤であることを強調しました。また、学内外に複数拠点を展開する多館体制のもとでの創造的な展示の試みや、標本数が年間数万点規模で増えているのにもかかわらず1994年から増築が行われていない現状など、本博物館を取り巻く課題についても具体的に紹介しました。

続く講演Ⅱでは、人類進化学・形態人類学を専門とする海部陽介教授が、「大学コレクションの活かし方」をテーマに講演を行いました。人類化石を例に挙げながら、「東京大学コレクション」が学問の歴史を背負ってきた存在であることや、長年にわたり保存されてきた資料を基盤として、現在も最先端の研究が展開されている事例について紹介されました。

そして最後は、金崎由布子助教の進行のもと、西秋良宏教授と海部陽介教授への質問時間が設けられました。質問は「増え続けるコレクションの保管場所問題」、「講演で語られた人類進化学における、現代人の歯並びへの疑問」、「入館料無料の理由」など、幅広い視点から寄せられました。どの質問も、東京大学総合研究博物館の在り方を知る上で多くの気づきを与えるものであり、東京大学コレクションを「いかに守り、いかに活かし、いかに未来へつなぐのか」という本セミナーのテーマを、参加者一人ひとりが身近な問題として考えるきっかけとなりました。

東京大学基金では、こうした学術基盤を次世代へと継承していく取り組みを、今後も多くの皆さまとともに支えていきたいと考えています。本セミナーが、大学博物館のミッションに注目するきっかけとなっていれば幸いです。

今後も本プロジェクト関連イベントは継続して実施する予定です。引き続き、本プロジェクトへのあたたかなご支援をよろしくお願いいたします。

経過報告

2025年03月13日(木)

1877年の開学以来、東京大学が収集してきた400万点以上にのぼる学術標本群「東京大学コレクション」。日本の学問の発展と学生教育に貢献してきたこの貴重なコレクションを、国立大学の予算削減という苦境の中で安定的に維持発展させ、魅力的で先進的な展示公開を行い、次世代に継承していく助けとするため、2022年度に本基金を設立しました。

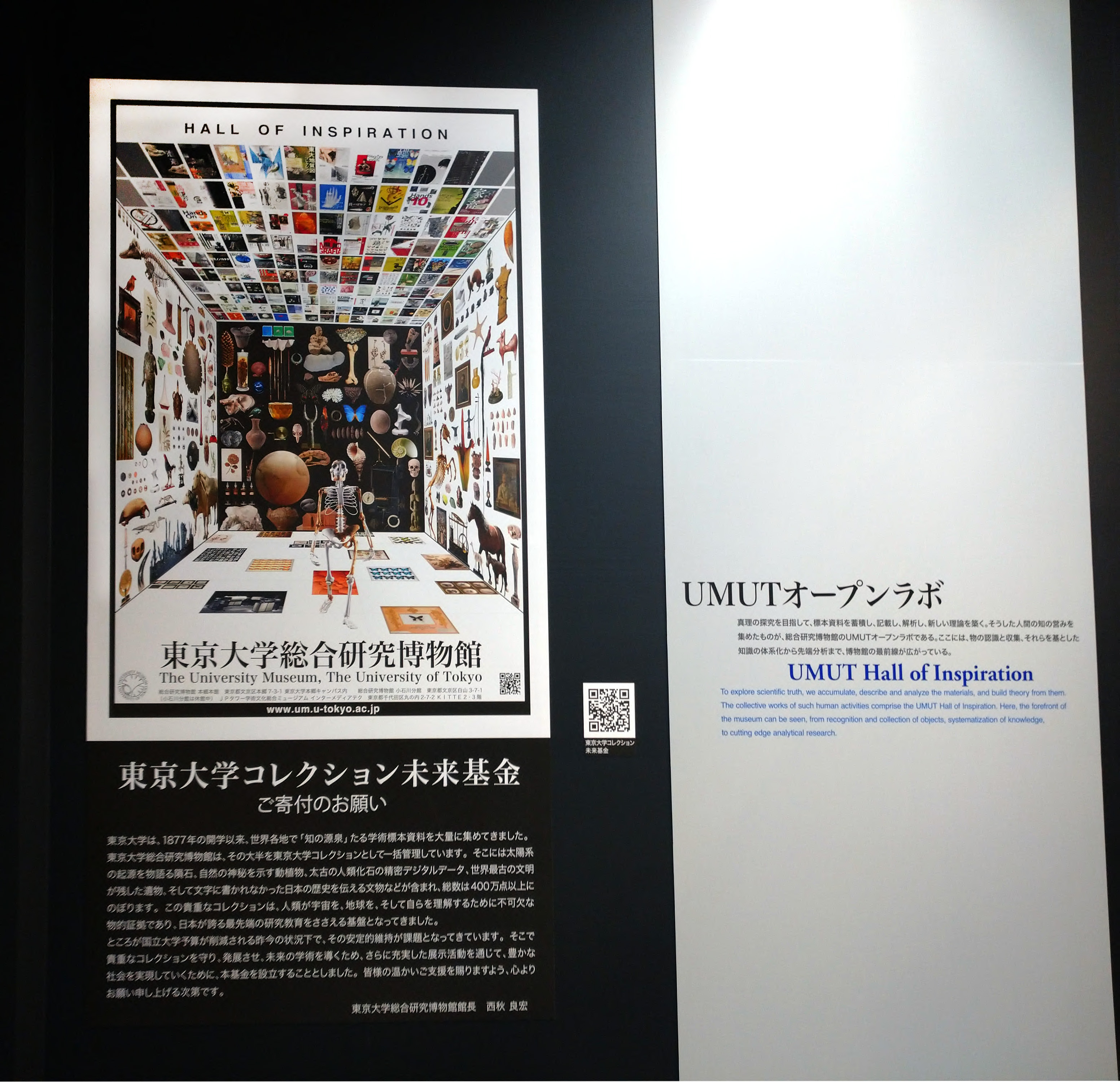

これまでの活動としては、当館の活動と基金について紹介するリーフレットを、本郷本館と、当館が日本郵政株式会社と協働運営する東京駅前のインターメディアテクに設置し、多くの方々にお手にとっていただいています。

また、本館展示場内に寄付をよびかける大型パネルを新作し、館のSNS(X)でも基金への呼びかけを行ってきました。ご寄付いただいた皆様からのコメントを拝見すると、多くは博物館への来館者で、展示に感銘を受け、博物館活動に共感してくださって寄付を決意してくださっているようであり、こうした周知活動が成果を上げていると理解しています。

寄付者の方々への謝意・記念品としては、おおむね月1回のペースで特別展や関連のシンポジウム、講演会などの開催情報を掲載したイベント情報をお送りさせていただいています。

また、寄付者限定の講演会や特別ギャラリートークも、これまで3回実施してきました。

第1回「博物館の毎日 標本づくりから発見まで」

2022年11月26日オンライン開催 演者:遠藤秀紀(総合研究博物館教授)

第2回「特別展『東京大学・若林鉱物標本』に関するレクチャーとギャラリートーク」

2023年7月23日 ハイブリッド開催 講師:三河内 岳(総合研究博物館教授)

第3回「特別展『骨が語る人の生と死』のギャラリートーク」

2024年5月16日 ハイブリッド開催 講師:海部陽介(総合研究博物館教授)

特別ギャラリートークは閉館日に開催し、他の来館者の方を気にすることなくゆったりと展示コンセプトやこだわりポイントなどの裏話を聞くことができ、とても好評です。第3回の特別展『骨が語る人の生と死』のギャラリートークでは、特別展閉幕後の標本撤収のために展示ケースが取り払われたタイミングを利用して行われ、標本をケース越しではなく直に鑑賞していただく機会を設け、参加者の方々に喜んでいただけました。

当館の最大の悩みは、老朽化する展示・収蔵施設、そしてスペース不足のために増え続ける収蔵品(新規収集物だけでなく毎年寄せられる外部からの貴重な寄贈申込があります)に対応できない状況に陥っていることです。この問題解消に向け本基金はたいへん大きな助けと励みになっており、これまでの応援に深く感謝申し上げるとともに、さらなる基金活動の充実を目指していきたいとの思いに駆られています。

上述のとおり、これまでの活動を振り返ると寄付者の方々の大半は当館の施設を訪れて展示を鑑賞され、当館の活動を応援したいと感じてくれた方であるということがわかります。ですので、まずは当館の基本的使命である、コレクションに基づく高水準の学術研究をそれぞれの分野で展開し、その成果を博物館において魅力的な手法で展示公開する活動を、粛々と続けていくことを大切にしていきたいと思います。

このベースに立ち、博物館の魅力をさらに広く伝えられるよう、これからも努力を続けていきたいと思います。現状では、当館の人員不足のために広報活動が十分機能していない面があります。しかし学問と社会をつなげたいというのは博物館当事者のそもそもの想いですので、そこは何とか工夫して解消していきたいと思います。

また、ご寄付いただき「サポーターズクラブ会員」となられた皆様との接点も、増やしていきたいと考えています。大変有難いことにこの3年の期間に複数回ご寄付をいただいている方もあり、当館の活動に触れていただける機会をさらに増やせたらと感じた次第です。

例えば、特別展の寄付者限定ギャラリートークはたいへん好評であり、これからもさらに積極的に、上述の第3回で実施した展示ケースなしの見学会のような工夫を凝らして実施していきたいと思います。

2024年活動報告

-展示図録の発行、展示資料の調査のために活用させていただきました-

2025年02月18日(火)

当館は本学開学よりの400万点以上の貴重な学術標本資料群「東京大学コレクション」を保管しています。本基金はこれを維持・発展させて、次世代へと継承したいとの意思から設立いたしました。本基金を立ち上げてから3年目となりました。本年も多くの方々から多大なご支援をいただき、大変ありがたく、心より感謝申し上げます。

当館では、貴重な標本資料を多面的に分析して得られる最先端の研究成果を魅力的な展示技術をもって展示、公開し、社会発信に貢献することも重要な役割の一つです。そのため常設展示はもちろん毎年魅力的な特別展示を本郷本館、インターメディアテク、楢葉町×東京大学総合研究博物館連携ミュージアムといった主要な展示施設で開催し、多くの研究成果を社会に発信しています。

本年はそうした展示活動に関わる、展示図録の発行、展示品の研究調査のために基金を活用させていただきました。

・展示図録の発行

特別展示『PHOTOLOGIC- 田中良知×IMT』は2022年7月26日から10月10日までインターメディアテクで開催された特別展です。写真家田中良知氏とインターメディアテクのコラボレーションの企画で、インターメディアテクの展示空間や学術標本とともに人物の自然体の姿をとらえた写真を中心に展示を行い、ミュージアムでの人とモノのコミュニケーションをテーマにした企画展示でした。展示開催時には図録の作成が企画されていましたが、発行が遅れていました。本年ようやく発行のはこびとなり、基金を活用させていただきました。

▲完成した『PHOTOLOGIC- 田中良知×IMT』図録

▲完成した『PHOTOLOGIC- 田中良知×IMT』図録

・展示品の調査

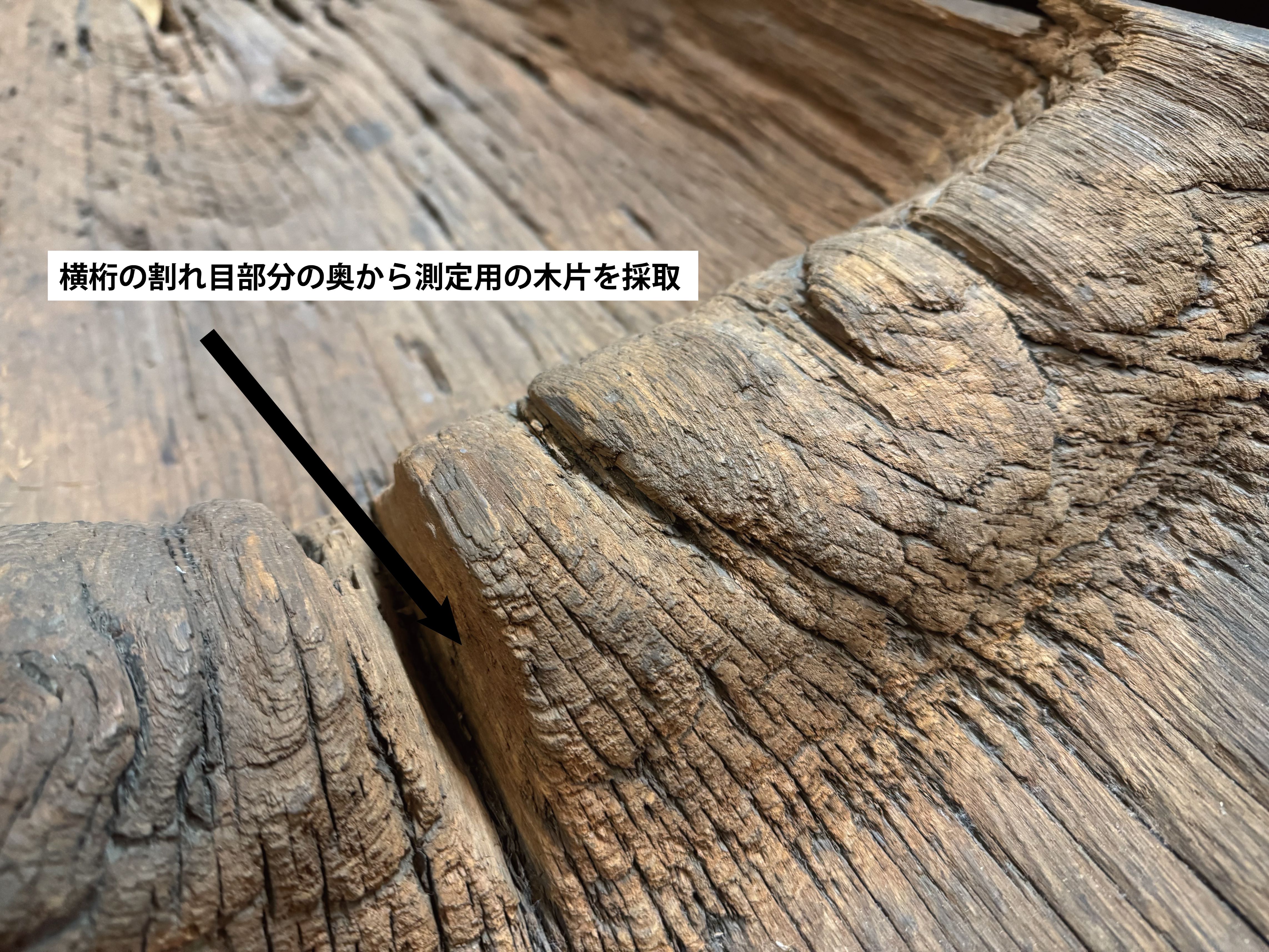

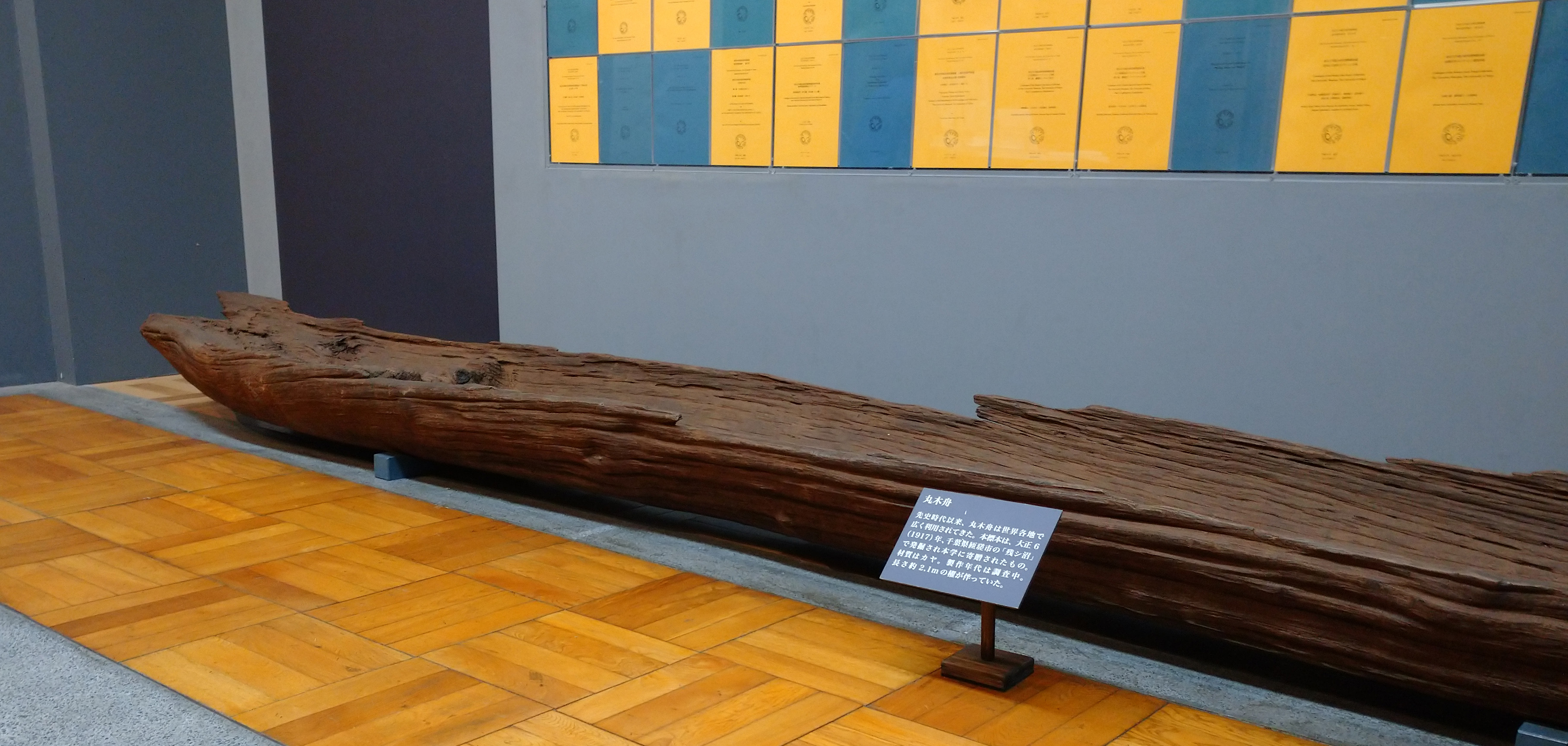

昨年度基金を活用して本郷本館の常設展示品として追加され、本館入口付近に展示された千葉県匝瑳郡(現匝瑳市)で発掘された丸木舟。丸木舟は縄文時代から活用されていたことが知られていますが、本展示品の製作年代は明らかになっていませんでした。そこで本年、基金を活用して製作年代を調べるための分析を行いました。もともと標本から剥がれ落ちていた木片と本資料の破損部から少し切り取った2片の木片の放射性炭素年代を測定しました。

その結果、どちらの木片からもおよそ3,200-3,300年前という縄文時代に遡る年代値が得られ、資料の貴重な情報を明らかにすることができました。

この調査の詳細な情報は本館のニュースレターにも掲載されています。

color Ouroboros 第80号.indd

このように本年は展示に関わる活動にみなさまのご支援を活用させていただきました。限られた予算の中で様々な活動を安定的に維持していくために、みなさまからのご支援は大変ありがたく重ねて御礼申し上げます。今後も展示活動、展示施設の維持管理、収蔵施設の機能改善、拡張など様々な活動に活用させていただく予定です。

引き続き、温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

特別展『骨が語る人の生と死』のギャラリートークを開催しました。

2024年12月27日(金)

特別展『骨が語る人の生と死』(本郷本館開催)は5月16日(木)で終了しましたが、終了後の19日(日)に本特別展示の企画者である海部教授による特別なギャラリートークが開催されました。

特別な、というのは特別展閉幕後、展示資料撤収のために展示ケースが取り払われた一時を利用して、通常は展示ケース越しにしかみられない資料を企画者による解説を聞きながら直に鑑賞していただこうというものでした。

ギャラリートークはオンライン併用で行われ、直接会場に来られなかった方にも画面を通して、お伝えできるように工夫しました。

ギャラリートークでは、

第一部:骨が語る「生」、第二部:骨が語る「死」、第三部:病との闘い、という展示の構成をたどりながら、日本史上最高の縄文時代のマッチョマンから始まり、日本人の顔つきや、歯並びがどのように変わってきたか、縄文時代から江戸時代までお墓がどのように変化してきたか、骨にみられる病気の痕跡ほか、縄文時代の人骨に見つかった暴力行為を示す証拠など最新の研究成果も紹介されました。

展示物のほとんどが人骨という展示でしたが、展示企画者のこだわりのポイントも紹介され、骨が語る言葉を研究者がどのように読み解いているのかに触れていただくよい機会となりました。

最後の参加者との懇談の時間には、オンライン参加者の方からも質問をいただくことができました。

今回のギャラリートークを通じて展示にどのような研究者の意図が込められているのかの一端を知っていただけたのではないかと思います。

研究活動の成果をこだわりをもって展示という形で発信していけるのもみなさまのご支援の賜物です。

改めて、ご支援に対して感謝申し上げるとともに、引き続きのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

2023年活動報告

-展示施設の維持管理、拡充のために活用させていただきました-

2024年02月15日(木)

当館が保管する、400万点以上の貴重な学術標本資料群「東京大学コレクション」。これをさらに充実させ、多面的に分析して得られる最先端の研究成果を魅力的な手法で展示・公開し、学内外の多くの皆様と共有することが、私たちの重要な使命です。当館の展示施設は、本学の多彩な研究教育活動を社会に発信するための重要な拠点ともなっています。

そのため、当館では本郷本館、小石川分館、インターメディアテク、楢葉町×東京大学総合研究博物館連携ミュージアムといった4つの主要な展示施設での常設展示を維持管理しつつ、年間を通じて様々な特別展示を企画したり、私たちがモバイルミュージーアムと呼ぶ国内外の移動展示場を開設したりしています。

その中でも核となる本郷本館の展示施設は、これまで数度にわたり大きくリニューアルされてきましたが、展示場の魅力を維持・向上させるため、その合間にも日常的な管理作業や展示標本の部分的な変更・拡充を行っています。

そうした博物館活動を支えていただくために皆様より頂いたご支援を、本年は以下のように活用させていただきました。

・コレクションボックス内の標本、およびケースの清掃

本郷本館の正面玄関を入るとすぐ目に飛び込む「コレクションボックス」は、本学が保有する学術標本の多様性と研究の歴史を物語る、当館常設展のアイコンです。各部門の選りすぐりの貴重標本が集められていますが、ここ数年はカビの発生に悩まされるようになりました。360°どの方向からも標本がみられる構造とした分、標本の出し入れやケースの清掃が困難なのですが、それは変えずに定期的な標本のメンテナンス、ケースの点検、清掃を行うこととしました。

コレクションボックス 正面右側より撮影

コレクションボックス 右側面

・新たな展示品

本郷本館の現在の常設展示『UMUTオープンラボー太陽系から人類へ』は、2016年5月にオープンし、その後、2017年に『人類先史、曙———東京大学所蔵の明治期人類学標本』を追加するなど、若干の更新を行ってきました。本年はそうした新たな拡充として、千葉県匝瑳郡(現匝瑳市)で発掘され当館に寄贈された長さ4mほどの丸木舟を追加しました。製作年代は現在調査中です。丸木舟の歴史は1万年ほど前までさかのぼり、人類史において非常に長く使われてきた水上航行具ですが、本例もその貴重標本の1つとなります。

・グラフィック張替え

以上と合わせて、正面玄関付近の展示室内デザインを変更しました。来館者の皆様におとりいただくパンフレット類の配置を見直し、壁面には新作のポスターを掲示し、全体にすっきりしたと思います。さらに、当館を応援いただく和が大きく広がるよう思いを込めて、展示室内に本基金の紹介を含めることといたしました。

新しくした正面玄関近くのグラフィック

博物館の活動は多くの方の目にふれる展示や関連イベントから、その基盤となる学術標本の維持管理まで、本当に多種多様です。限られた予算の中でこうした活動の安定的な維持が困難な中、東京大学コレクション未来基金を通じた皆様のご支援はたいへんありがたく、心より感謝申し上げます。

当館は標本コレクションの増加に対して、標本収蔵場所が逼迫しているという最大の課題を抱えており、今後も展示施設、および収蔵移設の機能改善、拡張に活用させていただく予定です。

引き続き、温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

東大基金ツアー「大学博物館が所蔵する「知の源泉」を体験」を実施しました

2023年09月05日(火)

東京大学基金で年1回開催している活動報告会開催日に、総合研究博物館における東大基金ツアーを開催しました。本ツアーは、東大基金のプロジェクトの活動内容を実際に見ていただくために、昨年度より東京大学基金活動報告会開催日(今年度は7月31日)に同日開催しており、今年は、総合研究博物館を含む3ツアーを実施しました。

総合研究博物館のツアー「大学博物館が所蔵する『知の源泉』を体験」には36名の方々にご参加いただきました。

ツアーは西秋館長の挨拶から始まりましたが、今年度は大変多くの方にツアーをお申し込みいただきましたため、参加者一人ひとりがツアーを楽しめるように2つのグループに分かれて見学がスタートしました。

総合研究博物館の最上階に位置するミューズホールでは、西秋館長から、東京大学コレクション(東京大学が1877年の開学以来、研究や教育のために集めてきた学術標本資料)の概要や歴史、そして現在の取り組んでいる研究に関する詳細な解説が行われました。これにより、参加者はツアーの全体像を理解すると共に、総合研究博物館の貴重な取り組みについて理解を深められたことと思います。

先史考古学の資料室では、西秋館長の解説を聞きながら、参加者の皆様は特注の木製引き出しで埋め尽くされた展示に興味津々で見入っていらっしゃいました。これらの資料は天井まで届くほどの高さで収納されており、その充実した内容に参加者の皆様が注目し、興味深くご覧になっていました。

「人類先史、曙」と題する特別併設展示では、遠藤副館長の解説を聞きながら、実際に研究をしている作業スペースや研究スペースの見学。さらに、通常は公開されていないバックヤードにて参加者の皆様は、貴重な蝶の標本に見入っていらっしゃいました。

ツアーの最後は、博物館の入口にて、参加者の皆様と一緒に集合写真を撮影し、1時間にわたるツアーを終了しました。

ツアー終了後は「普段は入れないエリアまで見ることができて楽しかった」「館⾧・副館⾧や諸先生の、真摯なご説明と、博物館活動に抱く誇りに感銘を受けた」といった感想をお寄せいただきました。

総合研究博物館では、学内で生み出される最先端の研究成果を魅力的な展示技術で公開し、研究教育、社会発信に貢献することをめざしていますが、このような活動を続けていくためには、皆様からのご支援が必要です。これからも総合研究博物館への温かい応援をどうぞよろしくお願いいたします。

報告:東京大学基金「東京大学コレクション未来基金」担当

2022年活動報告

-標本収蔵庫設備の整備に活用させていただきました-

2023年02月27日(月)

当館が保管する400万点以上の貴重な学術標本資料群「東京大学コレクション」。本基金はこれを維持・発展させ、広く展示公開し、社会により一層の豊かさをもたらしたいとの意志から設立いたしました。まだ立ち上げから半年余りですが、多大なご支援をいただき、たいへんありがたく、心より感謝申し上げます。

本基金を、早速下記の事項に活用させていただきました。

・標本資料を守るための収蔵庫空調システムの整備

・標本収蔵棚の整備

空調設備

収蔵資料の片隅で遺物の整理作業や分析作業も行われています。

【建築史資料室】明治期に残された建築図面など、

歴史的に貴重な資料がたくさん収蔵されています。

紙類の収蔵には空調が欠かせません。

【文化人類資料室】可動棚に南米の土器や織物などの標本がつまっています。

博物館の表舞台である展示やイベントを下支えしているのは、学術標本コレクションであり、それを維持するための標本収蔵庫です。今回の整備は、貴重な標本資料をカビや害虫被害から守るためにどうしても必要なものでした。重ねて御礼申し上げます。

基金はこの先も標本収蔵設備の改修や拡充に活用させていただくほか、展示施設の機能改善などにも活用させていただく予定ですので、何とぞ、引き続き、温かいご支援をお願い申し上げます。

オンライン講演会 「博物館の毎日 標本づくりから発見まで」を開催しました。

2022年12月01日(木)

2022年11月26日に開催されました、オンライン講演会の開催報告です。

演者:遠藤秀紀(総合研究博物館教授)

博物館は、知識や理論の源泉となる標本を集めて研究し、次世代に継承する仕事を積み重ねています。今日は、一例として動物の骨を採り上げます。サイやイルカなどを題材に、骨から新しい事実や理論を生み出していく挑戦、そして、「知」を創造する標本として骨を未来に残していく営みを紹介します。こうしたすべての活動が、東京大学コレクション未来基金によって支えられていることに、心から感謝します。

ペンギンの頭蓋骨と演者

東大活動報告会2022において総合研究博物館見学ツアーを実施しました

2022年09月09日(金)

約3年ぶりに、安田講堂にて対面で開催された「東大基金活動報告会2022」。

第1部活動報告会終了後に7種類のプロジェクト体験ツアーが開催され、総合研究博物館のツアーへは13名の方にご参加いただきました。

ツアーは遠藤秀紀教授の解説から始まり、一同、博物館入口からどんどん奥へと進み、普段は見学できないバックヤードへ。

以前は講義室として使用していたバックヤードでは、一般公開されていない貴重な蝶の標本をツアー参加者の皆様に見学していただきました。

遠藤教授の説明からツアースタート

博物館の展示やオープンラボを見学しながら奥のバックヤードへ

普段は見られないバックヤードの蝶の標本を見学

続いて、先史考古学の資料室では館長の西秋の説明を聞きながら、参加者の皆様は天

井まで届くような特注の木製の引き出しに埋め尽くされた様子に興味津々で見入って

いらっしゃいました。

先史考古学の資料室にて

ツアー最後には、総合研究博物館の最上階ミューズホールにて、博物館の概要や歴史について解説後、博物館入口にて、参加者皆様と共に集合写真を撮影して、約 1 時間にわたるツアーを終了いたしました。

ミューズホールにて

総合研究博物館ツアー参加者の皆様と

西秋良宏館長(最後列左から5人目)、遠藤秀紀教授(最後列右端)、海部陽介教授(最後列左端)

総合研究博物館が、1877 年の東京大学創設以来、研究教育のために収集し、そして現在も収集している膨大な量の学術資料のごく一部を、今回のツアー参加者の皆様にご覧いただきましたが、今回のツアーを通じて、このような貴重な学術資料を整理、保管、研究、公開することの意義や重要性について実感していただけたのではと思います。

スタッフ一同、これからも、博物館の活動を通じて、本学の研究教育や社会発信に貢献することをめざして励んでまいります。引き続き、あたたかな支援を賜りますようお願い申し上げます。

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>

今後もこの博物館を応援しています。

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>

<東京大学コレクション未来基金>