DO-IT Japan 基金

寄付の必要性 ~プロジェクトからのメッセージ~

DO-IT Japanは、2007年の開始以来、企業や支援者に支えられ、テクノロジーとその活用方法を提供し、必要な配慮を得た上で、障害や病気のある若者たちへの教育支援とキャリア支援を行ってきました。

2026年に20周年を迎えるにあたり、障害や病気のある若者たちの活躍のハブとなることを目指して活動を継続していきます。

DO-IT Japanが今後継続的な活動を行うために、継続的な活動維持のため、より多くの方々の支援を必要としています。一人でも多くの方にご賛同頂き、プロジェクトへの支援を通じて、障害や多様性に開かれた社会をつくる活動を応援していただけましたら幸いです。

プロジェクトについて

- DO-IT Japan(ドゥーイット・ジャパン)は、障害や病気のある子どもたちや若者から、将来の社会的なリーダーを育て、共にインクルーシブな社会の実現を目指すプロジェクトです。

- 2007年から先端科学技術研究センターの社会包摂システム分野による教育研究活動として実施され、産学連携で活動を続け、多様な機会提供を行なっています。

- 2017年からは、多様な価値観と社会的排除を超える取り組みと出会うことができる「場所」となることを新たな目標として掲げ、活躍の機会を切り拓く取り組みを拡大するなど、確実に歩みを進めてきました。こうした中で、多様な価値観と社会活動、そしてそこに関わる人々との出会いが広がることで、障害や病気のある子どもたちや若者たちの中に、未来を生み出す原動力が生まれることへの期待を確信へと変えていくことができました。

(主な活動内容)

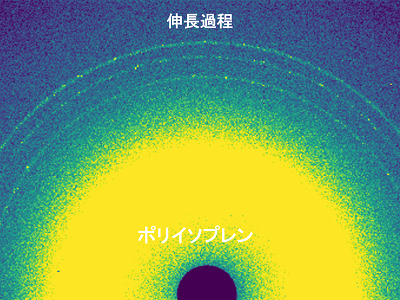

- テクノロジーを活用した個別最適な学び方の体験

- 大学進学後のキャンパスライフと自立生活の体験

- インターンシップや海外研修への参加機会の提供

- オンライン・オフラインでのコミュニティ活動 - 参加者は以下を学ぶ機会を得られ、こうした機会を通じて、多様な価値観を持つ大人たち、同世代の仲間たちとの交流や情報交換が行われています。

- 個別最適な学び方・働き方・生活の仕方

- 障害の社会モデル

- 自立や自己決定

- セルフアドボカシー(自己権利擁護) - 加えて、将来の夢の実現や、社会活躍とリーダーシップに関する学びの機会を得ることができます。DO-IT Japanは、プログラムに参加した若者の中から、社会で活躍するリーダーが育つことを願い、活動を続けています。

どのような成果が期待されるか

1)教育・社会での活躍の機会拡大 ~「誰もが、新しい価値を生むことができる人々として歓迎される社会の発展へ」

障害や病気などの特性のある若者たちが大学等の高等教育機関で学び、社会に活躍の幅を広げることで、多様な背景のある人々に対して準備が整った学びの場と、その後のキャリアなど社会活躍の場が広がることが期待されます。ユニークな特性や重い障害が排除されるのではなく、新しい価値を生むことができる人々として歓迎される社会の発展につながります。

2)教育段階間の移行支援 ~「教育段階や制度の狭間にある支援や機会の断絶をなくしたい」

日本ではインクルーシブ教育システムが始まったのは2012年以降であり、私立学校を含めて合理的配慮の提供が義務化されたのは2024年4月です。未だ発展途上であり、大学から支援を始めても、その前の教育段階にある社会的障壁に、進路を阻まれてしまう状況があります。そこでDO-ITでは、中高生の段階(さらには小学校の段階)から大学へ、さらには大学からキャリア(就労)や地域生活へと、それぞれの移行段階で、前述のような多くの機会提供を行います。教育段階や制度の狭間には、実際にその状況になって、厚い壁を経験した人たちにしか見えない、支援や機会の断絶があります。制度や施策の縦割りを超えた移行支援を行うには、私たちのような制度の外側の、大学機関や民間の活動が必要です。

3)社会への情報発信の強化 ~「活動から得られた知見を、たくさんの人へ届けたい」

非営利の教育機関である大学がハブとなってこうした活動を行うことで、そこで起こっていることを可能な限り公開します。報告書や公開シンポジウムを通じて、多くの情報発信の機会を設けていますので、活動から得られた知見を社会全体に広く発信します。ご寄付をいただくことで、参加者への支援の充実はもちろん、社会全体への情報発信(ウェブサイトやイベントの拡充など)をさらに充実させることができます。

寄付の使途

寄付の使途は主に以下の2つの目的に活用されます。

1)支援機器(Assistive Technology)の購入

障害や病気のある子どもたちや若者たちにとって、多様なテクノロジーの活用は、学びや社会での活躍のためのアクセシビリティー(利用のしやすさ、便利であること)の確保に繋がります。また、一人ひとりにとって、使いやすいテクノロジーは異なり、どのテクノロジーがその人のニーズに適しているかを判断するには、試行錯誤が必要です。しかし、障害や病気のある子どもたちや若者たちの普段の生活の中には、こうした試行錯誤の機会を許してくれる場があまりありません。DO-IT Japanは、試行錯誤できる機会を提供することを目指しています。ご寄付いただいた一部は、学ぶ上で必要な様々な支援機器の購入に充てさせていただきます。自分にあったテクノロジーとの出会いの先にある活躍を、ご支援を通して一緒に応援していただきたいです。

2)プログラム参加支援と受け入れ体制の整備

プログラムは日本全国から参加者を募集しています。2024年度までの参加者の出身地は46都道府県にのぼります。参加者の障害種別も多岐に渡り、近年は医療的ケアや24時間介助が必要な子どもたちや若者たちの応募も増えています。親元から離れて東京でのプログラムに参加する経験は、参加者に新たな気づきと学び、自己決定の機会を多くもたらします。多様な人々に気軽に参加してもらえるよう、経済的な理由や介助資源等の理由で、参加を諦めてほしくないと思っています。より多くの参加を叶えるため、聴覚の情報保障としての通訳者や、日中のプログラムや夜間の介助者の手配に寄付を活用したく考えています。

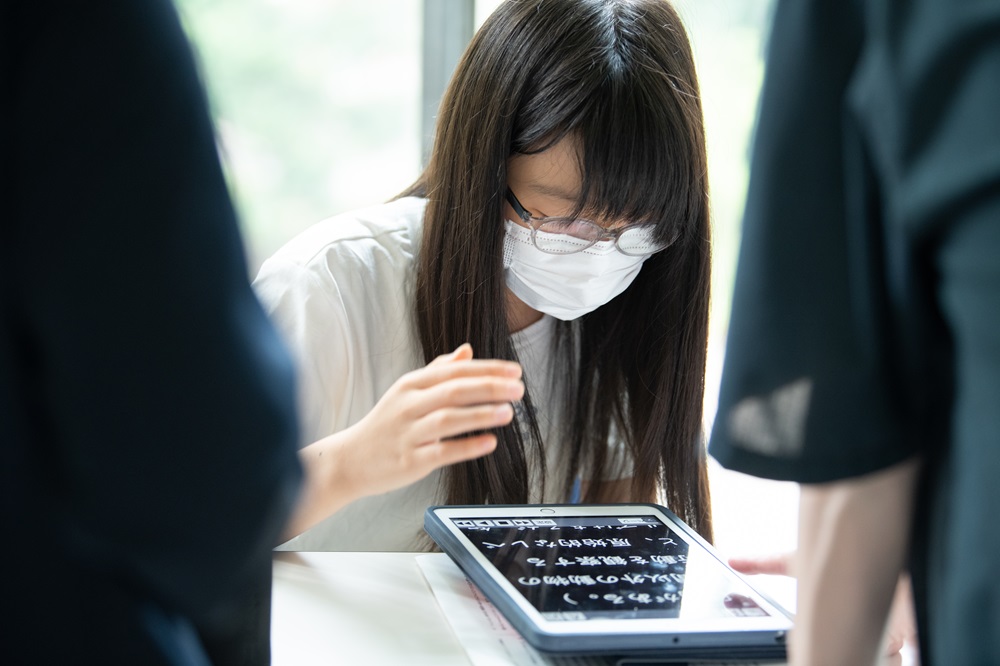

「自立と依存を考える」にて議論する参加者。

関連リンク

2025年活動報告

-2025年DO-IT Japan活動報告-

2025年12月22日(月)

今年度、DO-IT Japan基金を通してご寄付を賜りました全ての個人の方々、企業・団体の皆様に、心より感謝申し上げます。

皆様からのご支援に支えられ、DO-IT Japanは今年度、以下4つの活動を実施することができました。

DO-IT Japanは来年20周年という大きな節目を迎えます。これからも障害や病気のある若者たちの活躍のハブとなることを目指して活動を継続していきます。今後DO-IT Japanが継続的な活動を行うことができるよう、一人でも多くの方にご賛同頂き、プロジェクトへの支援を通じて、障害や多様性に開かれた社会をつくる活動を応援していただけましたら幸いです。

①スカラープログラム:

スカラープログラムは、障害のある若者を対象としたリーダー育成プログラムです。選抜された生徒・学生は「スカラー」と呼ばれます。スカラーは、その年に開催される夏季プログラムに参加し、その後開催される様々なプログラムに年間を通じて継続的に参加します。彼らは、多様な障害のある仲間やピア、障害支援の専門家など、多様な価値観をもつ人と出会い、意見交換する機会を得ます。

今年度は、障害や病気のある中学生、高校・高専生、大学生計8名が、選抜を経てスカラーに採用されました。また、障害や病気のある小学生、中学生、高校生、大学生計25名が、スカラープログラムの一部に特別聴講生として参加しました。

夏季プログラムでは、テクノロジーの活用や大学講義の体験、社会参加と自己決定、リーダーシップをテーマとしたセミナー・ワークショップを実施しました。夏季プログラムには、過去にスカラーとして選抜された障害のある若者や協力企業、全国の大学で障害学生支援に関わる教職員や医療スタッフ、大学生のボランティアを含め、計174名が参加しました。

秋には防災をテーマとしたプログラムを実施しました。日本に特有の地震・豪雨・台風など多様な自然災害や、近年の異常気象によるリスクを踏まえ、防災に関する知識と実践的な対応力を身につけるための講義や、障害のある学生が、自らの特性に応じた安全確保の方法を理解し、災害時に主体的かつ安心して行動できる力を養う体験型アクティビティを実施しました。

その他にも月に一度全国のスカラーがオンラインで集まり、様々なテーマについて議論や意見交換を行うオンラインMTGや現地で開催されるギャザリングを実施しました。年度末までに、協力企業でのインターンシップや海外研修の開催も予定しています。

②パルプログラム:

パルプログラムは、情報発信を目的とした登録型プログラムです。障害や病気のあるご本人とその保護者に登録いただくことができます。登録者に向けて、各月のテーマに沿ったメールマガジンの配信と、登録者向けのセミナーを開催しています。現在、およそ4,300人の方にパルプログラムにご登録いただいています。今年は「入試での合理的配慮」、「中学・高校でのインクルーシブ教育」、「障害のある人の働き方」をテーマに、3回のセミナーを開催しました。年度末までには、「スカラーの進学体験」についてのセミナーも開催予定です。

③一般公開シンポジウム

DO-IT Japanの活動にご関心をお持ちのすべての方を対象に「高校のインクルーシブ教育を語る~交渉や紛争にどう向き合うか〜」をテーマとしたシンポジウムを開催しました。スカラー(肢体不自由、視覚障害、学習障害のある学生たち)より高校生活を振り返って、それぞれが経験してきた交渉や紛争について話題提供いただきました。さらに、高校でのインクルーシブ教育を実現する上での障壁とそれらを解消するにはどのような取り組みが必要か議論しました。500名を超える方々に参加登録いただきました。

④DO-IT Japan説明会:

DO-IT Japanでは毎年春のスカラー募集に際して、プログラム内容やスカラー応募に関する説明会を実施しています。事前登録者を対象に、期間限定で録画のオンデマンド配信も行っております。来年度の説明会は、2026年3月8日(日)13時半からを予定しております。DO-IT Japanの活動およびスカラープログラムへのご応募に関心をお持ちの方は、DO-IT Japanウェブサイトにて詳細をご確認の上、参加登録いただけますと幸いです。

<DO-IT Japan 基金>

<DO-IT Japan 基金>

<DO-IT Japan 基金>