Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)

Life in Greenプロジェクトとは

「Life in Green」プロジェクトとは「小石川植物園」と「日光植物園」を世界に誇る植物多様性の研究施設として整備し、社会に開かれた植物園へと発展させるプロジェクトです。

メッセージ

東京大学大学院理学系研究科附属植物園は、牧野富太郎らに代表される日本の植物学の礎を築いた植物学者が活躍した「日本の近代植物学発祥の地」であり、植物多様性研究の世界的拠点の一つです。小石川植物園の本館には、明治期から集められた、多くの基準標本を含む 80 万点を超える植物標本が収蔵されており、植物園の研究者だけでなく世界中の植物学者に日々利用されています。

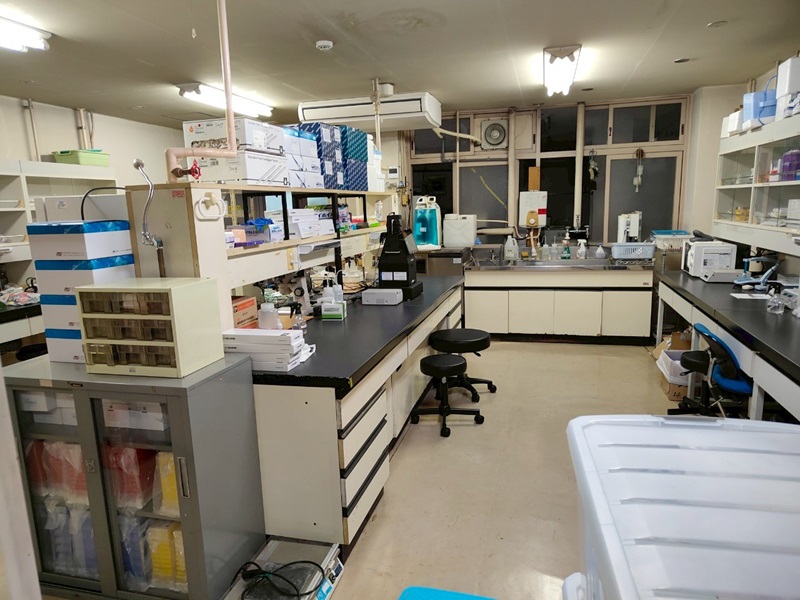

しかし、本館の老朽化により建物では雨漏りが進行しており、貴重な植物標本の収蔵環境が憂慮すべき状況にあります。また、収蔵庫がすでに満杯に達しており、標本の収集という本来の機能が果たせていません。本館では外壁の痛みも激しく、歴史的建造物である本館の保存も大きな課題です。

2027年に150周年を迎える当植物園では、Life in Green Project第 3 期で植物標本の収蔵環境を改善するための施設整備を行い、さらに歴史的建造物である本館の修理を進めます。現在、本館は一般に公開されておりませんが、植物標本を新しい収蔵施設に移すことができれば、本館の一部を公開して講義室や休憩スペースとして活用できます。その実現のため、国等の予算獲得に全力を尽くしますが、皆様のご支援が確実に大きな力になります。

生物多様性の危機、急激な気候変動、グリーントランスフォーメーション(GX)などが叫ばれる中、植物学が果たすべき役割はますます大きくなっています。海外の有力な植物園は、より強固な財政基盤のもと、絶滅危惧植物の保全や植物の教育普及の場としての高い機能を果たしながら、時代の変化に合った植物研究施設として発展し続けています。150 周年を機に、日本が誇る世界の小石川植物園、日光植物園へと大きく舵を切るために、皆様のご支援を賜わりますようお願い申し上げます。

Life in Greenプロジェクト第3期担当

東京大学大学院理学系研究科附属植物園

教授 川北 篤

「PLANET SOCIAL」(ミュージックセキュリティーズ)より

Life in Green Project 第3期計画

期 間:2023年4月~2028年3月(小石川植物園150周年記念事業)

目標額:3億円

貴重な植物標本と老朽化が進む歴史的建造物の保存にご協力ください

小石川植物園の本館は現在、一般には公開されていません。内部には研究室、実験室、事務室、図書室の他に、約80万点の植物標本の収蔵庫があります。これらの中には、種を命名した際の証拠となる基準標本や、すでに絶滅種となった植物などの貴重な標本が数多く含まれています。

しかし、本館の老朽化、狭隘化により標本の管理に大きな問題が生じています。標本を新しい収蔵施設に移すとともに、本館をリニューアルして一部を一般に公開し、セミナー室や休憩スペースなどとして活用していきたいと考えています。

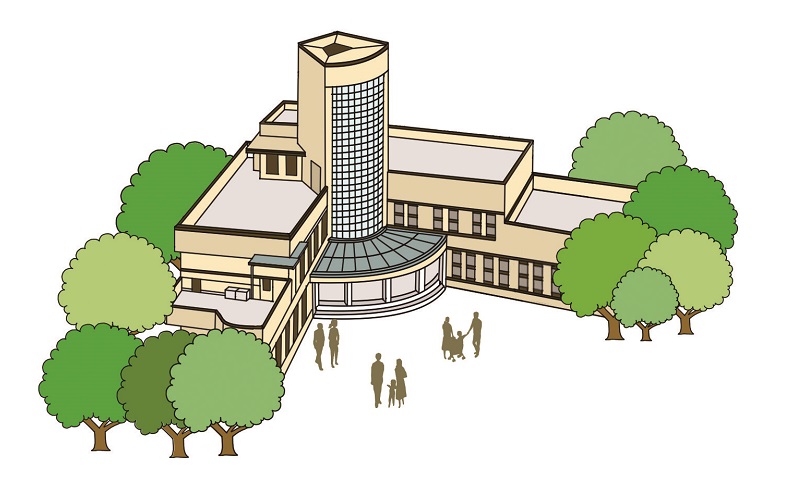

小石川植物園本館は、1939 年(昭和 14 年)に完成しました。設計は、安田講堂を手がけ、東京帝国大学総長を務めた内田祥三によるもので、左右対称の独特なフォルムを持つ歴史的な建造物です。

本館のセンターに位置するらせん階段や、採光に適した大きな窓も本館設計の大きな特徴です。こういった建造物の魅力も一般公開することで触れていただけると考えています。

植物園と研究者たち

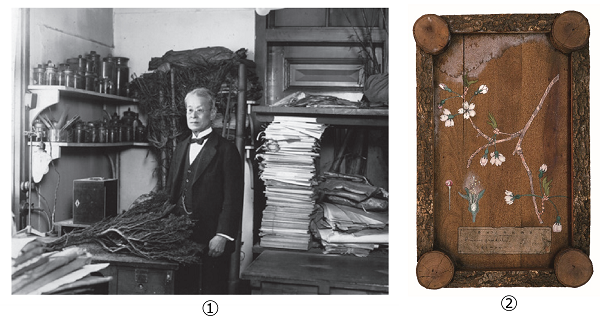

1897 年に初代植物園長となり、ソメイヨシノに学名をつけた松村任三や、在野の研究者でありながら植物学教室への出入りを許され、後に講師になった牧野富太郎など、植物園では日本の植物学の黎明期を作り上げた多くの植物学者が活躍しました。当時からの標本や貴重な歴史資料などの保存のためにも、ご寄付にご協力ください。

① 37年間を小石川植物園で過ごし、「日本植物学の父」と呼ばれる牧野富太郎

② 画工・加藤竹斎の製作 による木材扁額

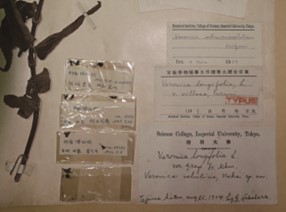

貴重な標本の収蔵環境の改善が必要です

小石川植物園の本館には植物標本を収蔵した標本庫があります。標本は湿度や温度を管理して保存する必要があり、庫内は空調設備によって守られています。しかし、建物の老朽化による壁の劣化や雨漏りなどにより、年々管理が難しくなっています。

Life in Green Project これまでの歩み

「Life in Green」プロジェクトとは「小石川植物園」と「日光植物園」を世界に誇る植物多様性の研究施設として整備し、社会に開かれた植物園へと発展させるプロジェクトです。2010 年に第1期がスタート、引き続き 2018 年からは第 2 期計画を展開しました。

第1期< 2010 年~2018 年 6 月末>

小石川植物園の公開温室改築、日光植物園の越冬温室の改修を目的にスタート。約 5 億円の寄付をいただき、これを大きな力に 2019 年 5 月に現在の小石川植物園新温室が完成しました。また、日光植物園への 2 億円のご寄付により 2018 年 12 月に日光植物園フィールドステーションが完成した他、公用車の買い替えや園内の整備が実現しました。

第2期< 2018 年 7 月~2023 年 3 月末>

植物多様性研究の推進、絶滅危惧植物の保全、そして社会に開かれた植物園を目指してスタートし、2億円の目標額を達成。キュレーターの採用による標本室の安定的な運営、企画展やニュースレターなどのアウトリーチ活動の充実、栽培環境の改善などを行い、Web サイトもリニューアルしました。また、日光植物園のシカ柵を改修し、山地植物を保護しています。

経過報告

2026年02月12日(木)

日頃は小石川植物園・日光植物園の活動に皆様の温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。Life in Greenプロジェクトの第3期は、老朽化した小石川植物園本館の改修と植物標本の収蔵環境の改善を目標に2023年4月に始まり、まもなく3年が経とうとしています。現在までの活動の成果をご報告申し上げます。

Life in Greenプロジェクト第3期がスタートした2023年は、奇しくもNHKの朝ドラ「らんまん」で植物学者の牧野富太郎がモデルに取り上げられた年でした。牧野富太郎は明治から昭和にかけて全国各地で植物を採集し、約1,400もの植物を命名した日本の植物学史に輝く偉才であり、東京大学に在籍した46年のうちの37年間を小石川植物園で過ごしました。神木隆之介さんが演じる「らんまん」の主人公・槙野万太郎を通じて植物学への社会の理解や関心が高まり、牧野富太郎ゆかりの地である小石川植物園に多くの方にお越しいただけたことは、プロジェクトの推進にさまざまな形で大きな後押しとなりました。

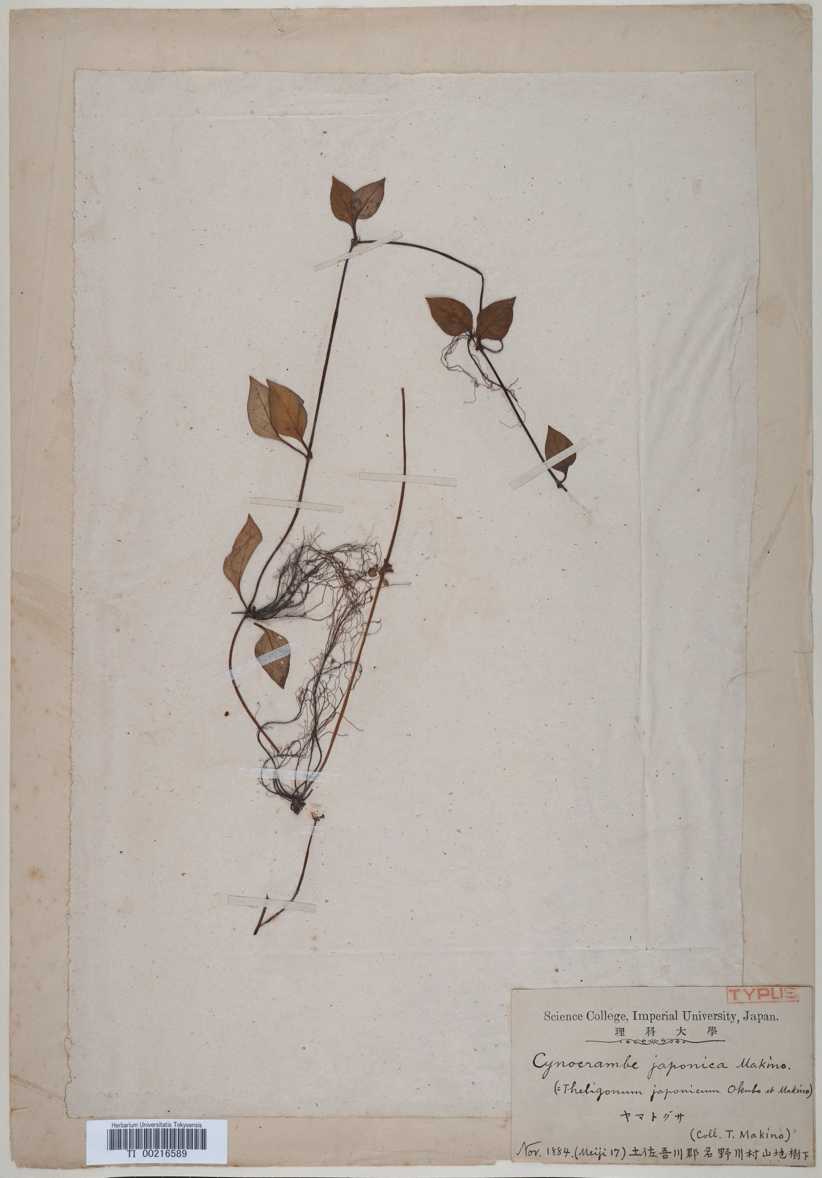

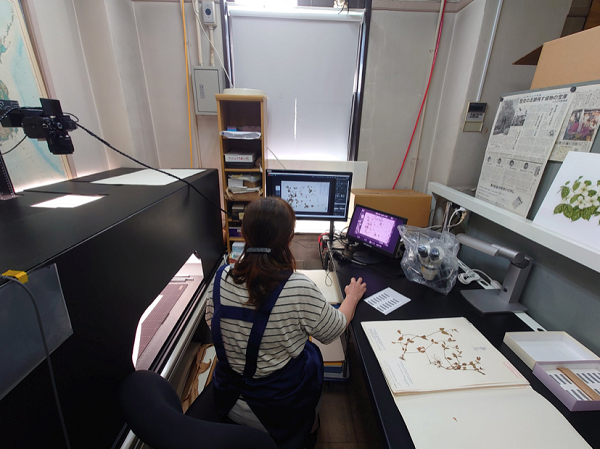

小石川植物園の本館の2階には、明治初期に植物学教室初代教授の矢田部良吉が創設した東京大学植物標本室の収蔵室があり、歴代の植物学者らが収集した約80万点の貴重な植物標本が収蔵されています。この中には「タイプ標本」と呼ばれ、植物を命名する際、その種の基準として指定された学術的に重要な標本が数多く含まれます。これらの貴重な植物標本の収蔵環境の改善はLife in Greenプロジェクトの大きな目標ですが、施設改修に向けた取り組みの一方で、タイプ標本をデジタル化し、国内外の研究者の利用に供する取り組みにも大きな進展がありました。

Life in Greenプロジェクトのご寄付により整備した撮影システムにより、これまでにシダ植物の全タイプ標本の画像化とモノグラフ化を完了し、シダ植物493種1068点のタイプ標本のデータベースおよび目録を公開・出版しました。ここには国外の種も多く含まれますが、日本に自生するシダ植物が約700種であることを考えると、東京大学の植物標本室がいかに多くのタイプ標本を所蔵しているかがわかります。現在は裸子植物と被子植物のタイプ標本のデジタル化を進めており、今後も順次公開を進めていきます。

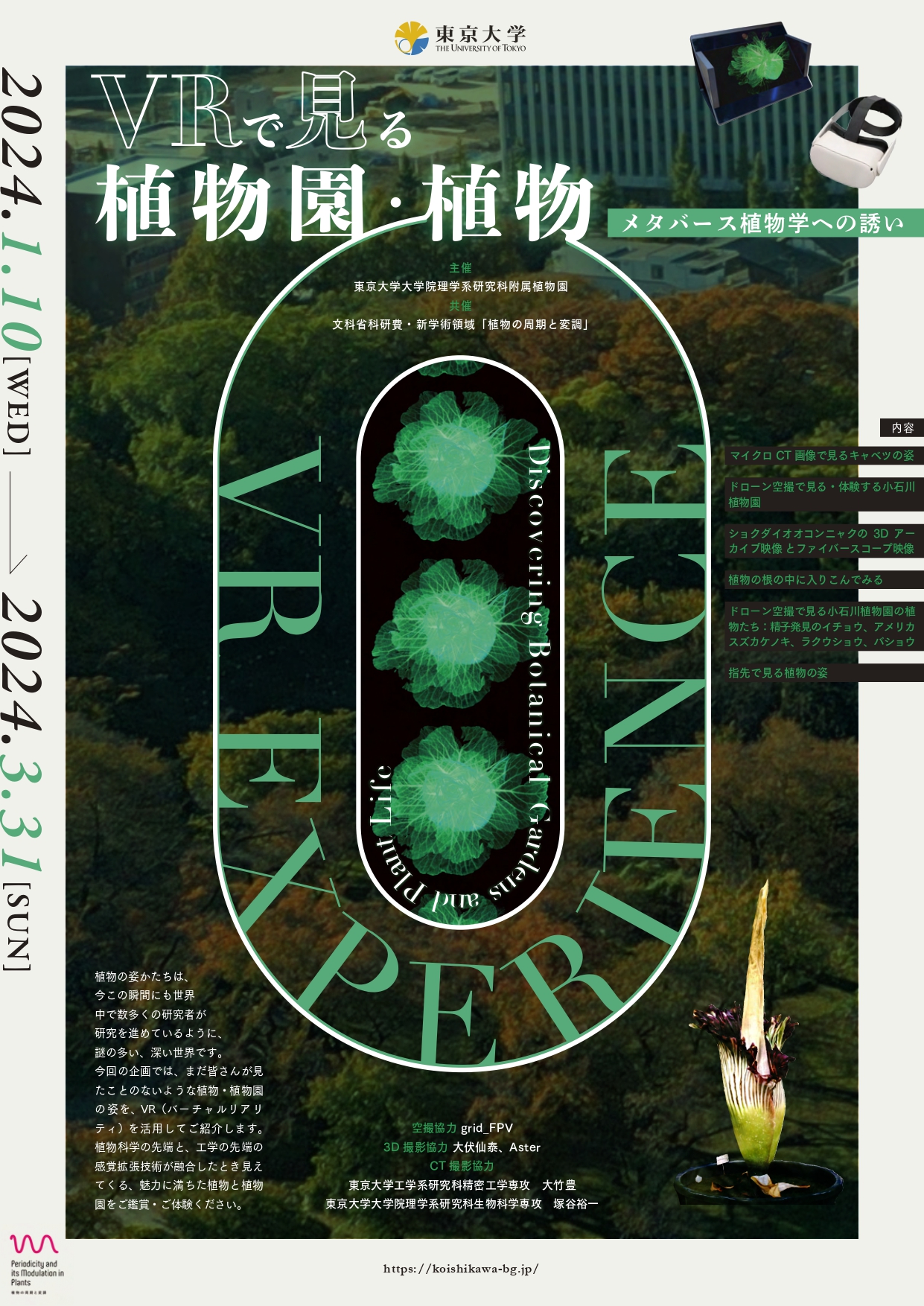

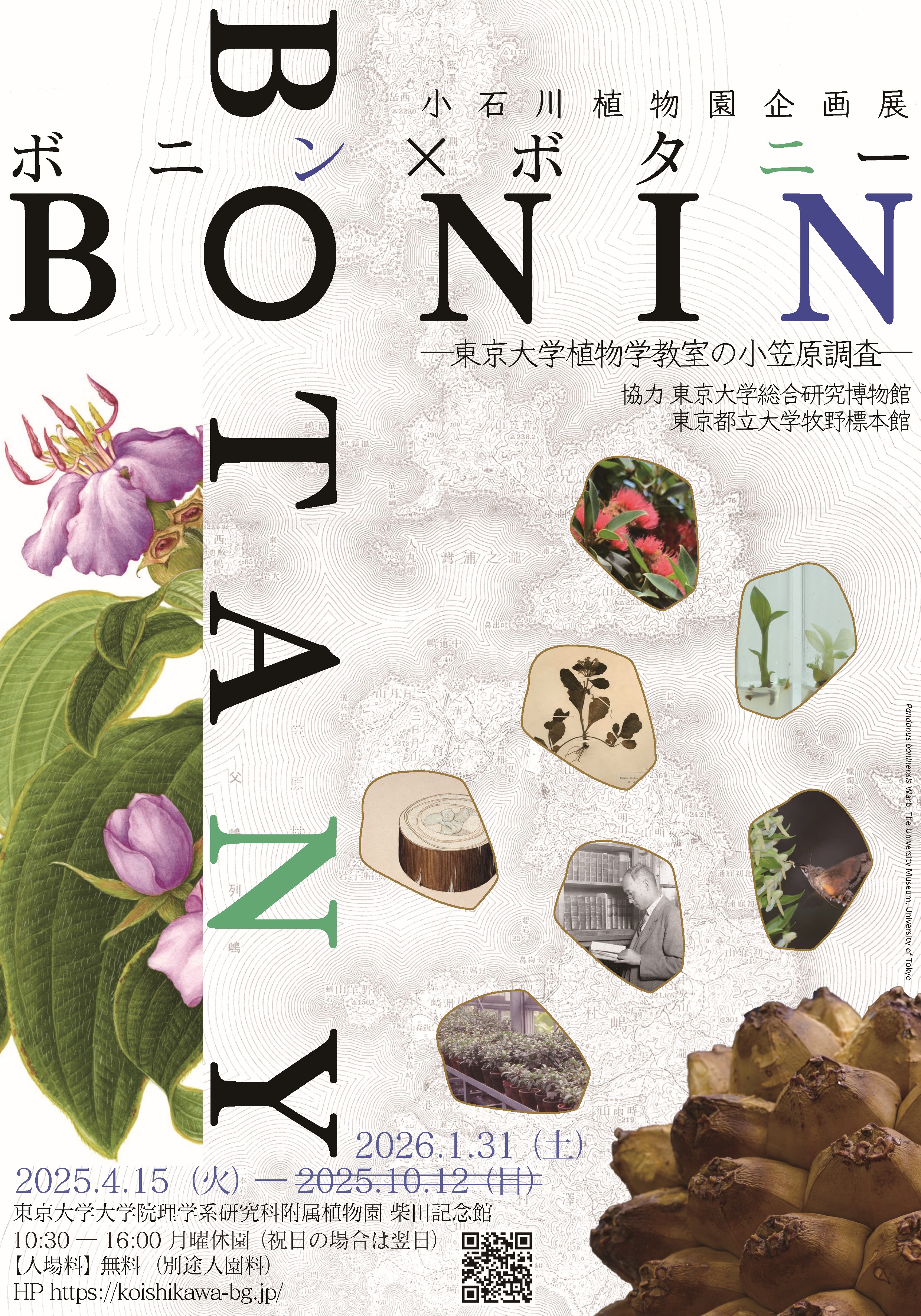

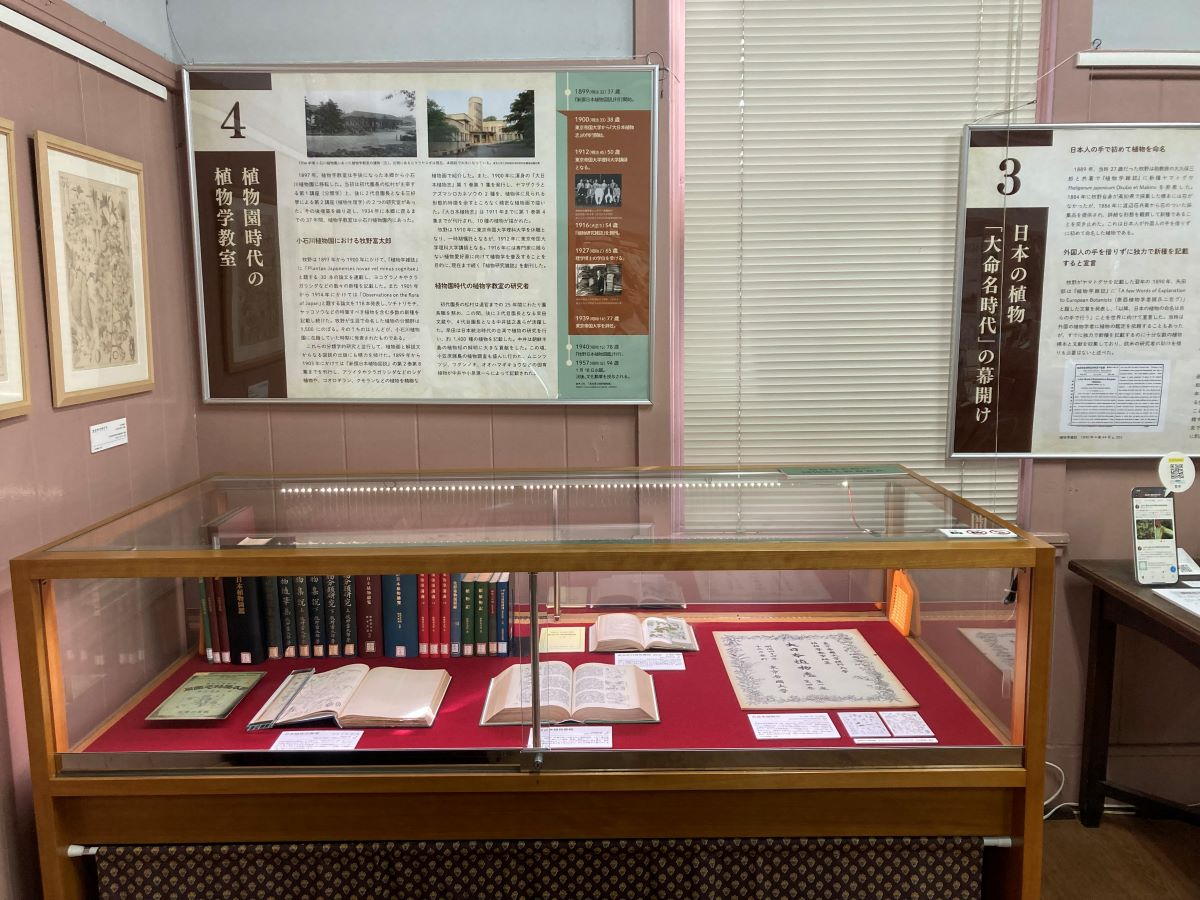

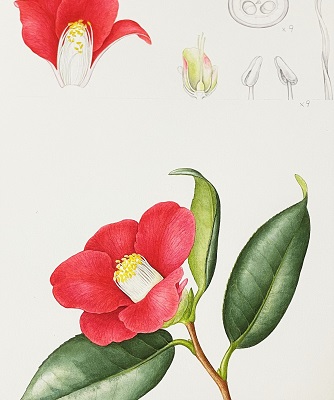

また、小石川植物園の柴田記念館や、ご寄付により整備された日光植物園の展示室における展示を通して、植物学や植物園の歴史を伝えることにも努めました。2023年から2025年にかけて、「牧野富太郎と小石川植物園」、「VRで見る植物園・植物」、「三好学教授と小石川植物園」、「Bonin×Botany –東京大学植物学教室の小笠原調査–」の4つの企画展と関連する講演会を開催し、小石川植物園で活躍した植物学者らの功績や、最新技術で見る植物の姿、東京大学による小笠原の植物調査や希少種保全の取り組みなどを紹介しました。また、園内の植物を採集して植物標本を作るワークショップや、イギリスのキュー王立植物園の公式植物画家である山中麻須美氏を講師に迎え、学術的に植物を描く植物画教室なども開催し、植物学の研究とともにある技法にも触れていただくことができました。

小石川植物園は国の名勝及び史跡に指定されており、施設の整備には文化庁の承認が必要です。植物標本の収蔵環境の改善を含めた小石川植物園の保存活用計画が2022年に文化庁の認定を受け、この計画に基づく施設整備のための予算申請の準備を現在進めています。実現にはさまざまなハードルがありますが、Life in Greenプロジェクトにより広がった植物園へのご支援の輪を大きな力に、計画実現に向けて力を尽くしてまいります。

今後も小石川植物園・日光植物園の活動へのご理解とご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。

2025年活動報告

-小石川植物園による小笠原植物研究の歴史と保全の取り組みを発信しました-

2026年02月05日(木)

Life in Greenプロジェクトは、理学系研究科附属植物園を構成する小石川植物園と日光植物園を世界に誇る植物多様性の研究施設として整備し、社会に開かれた植物園へと発展させるプロジェクトです。2023年4月に始まったプロジェクトの第3期では、老朽化した小石川植物園本館の改修と、植物標本の収蔵環境の改善を目標に掲げています。

2025年は、小石川植物園と深い関わりがある小笠原諸島に焦点をあて、東京大学による150年の植物研究の歴史と、希少種保全の取り組みを展示や講演会を通して発信しました。

小笠原諸島は他の陸塊と一度も陸続きになったことのない海洋島で、多くの固有種からなる独特の植物相が発達しています。明治初期、東京大学が創設されてまもなく、植物学教室初代教授の矢田部良吉らが初めて小笠原諸島を訪れ、日本の植物学者による小笠原諸島の植物研究が始まりました。戦前には服部廣太郎や中井猛之進、津山尚らによって多くの標本が採集され、ワダンノキ、オオハマギキョウ、ムニンツツジ、ムニンフトモモ、ムニンノボタン、ユズリハワダンなどの小笠原を代表する植物の多くを早田文蔵、中井猛之進、小泉源一、牧野富太郎、津山尚らが記載しました。小笠原諸島の植物相の解明は小石川植物園の植物学者によってなされたと言っても過言ではありません。小石川植物園本館2階の植物標本庫には、種の基準として指定されたタイプ標本を含む当時からの貴重な標本が数多く収蔵されています。

しかし、小笠原の植物研究は戦争によって途絶え、小笠原諸島が日本に返還された1968年には多くの固有種が外来植物や野生化したヤギの影響で数を減らしていました。そのような中、1980年代には小石川植物園の技術職員が、ムニンノボタンやムニンツツジなどの絶滅の危機に瀕した希少種を温室で増殖させて現地に植え戻すことで個体数の回復を図る取り組みを始めました。小石川植物園による希少種保全は東京都による事業化を経て、2004年からは環境省委託の保護増殖事業として現在も続いています。Life in Green Project第1期の成果である小石川植物園の温室には、国内最大の小笠原植物のコレクションがあり、絶滅の危機にある多くの固有種が個体ごとに識別されて系統保存されています。

小石川植物園では、2025年4月から「Bonin ✕ Botany−東京大学植物学教室の小笠原調査−」と題した企画展を柴田記念館で開催し、東京大学と小笠原の植物の150年の関わりを紹介するとともに、2024年に出版されたCurtis’s Botanical Magazine小笠原特集号に掲載された植物画の複製原画を展示しました。また、企画展に合わせた講演会「植物学者が見た小笠原」を実施し、東京大学と東京都立大学の研究者が、小笠原の植物調査の歴史、絶滅危惧種の保全、研究の最前線などをテーマに講演を行いました。

今後も小石川植物園、日光植物園の植物研究をはじめとしたさまざまな取り組みを社会に発信してまいります。

Life in Greenプロジェクトでは、100万円以上のご寄付をいただいた方の銘板を掲示した新しいベンチを小石川植物園、日光植物園に設置しています。2025年も小石川植物園に14基、日光植物園に3基の新しいベンチを設置でき、快適な園内環境の整備ができました(近く設置目標を達成しますので、ベンチの設置は終了予定です)。

小石川植物園は2027年に開園150周年を迎えます。第3期の目標に掲げた本館の改修や植物標本の収蔵環境改善の実現に向けて、今後も力を尽くしてまいります。

「ここに来ると幸せ」東大生が小石川植物園お花見会をレポート

2025年05月01日(木)

現役東大生が体験!寄付者様貸切、小石川植物園のお花見の様子をレポートします!

3月31日、休園日の小石川植物園にて、寄付者の皆様を特別にご招待し、貸切でお花見イベントが開催されました!

園内にはソメイヨシノをはじめ、さまざまな種類の桜が咲き誇り、新温室・冷温室の植物たちも見頃を迎えていました。

東京大学経済学部経営学科の3年生で学生ファンドレイジングサポーターの そら がその様子をレポートします。

今年は桜がちょうど満開を迎え、朝から多くの方が桜を背景に記念撮影を楽しむ姿が見られ、会場は賑わっていました。

専門家による園内ツアーが大好評!

10:00から11:00過ぎまでは、毎年好評の園内ツアーが開催されました。園長の川北篤先生の研究室のメンバーが全員参加し、それぞれの研究テーマに沿ったツアーを担当しました。大学の講義のように専門的な話も多く、まるで理学部の授業を体験しているような気分になりました。桜にまつわる豆知識をたくさん仕入れることができたので、次にお花見にいく時に誰かに話したくて今からウズウズしています(笑)。

川北先生は園内の様々な場所を巡りながら、さまざまな桜の分類や花と昆虫の関係について解説してくださいました。なかでも印象的だったのは、ソメイヨシノの由来のお話。大輪のオオシマザクラと、淡いピンクのエドヒガンの自然交雑によって生まれたソメイヨシノ。実は、名前が付けられるまで「名無しの雑種」だったそうです。そしてこの名前を付けたのが、なんと小石川植物園の初代園長でした!

また、日光分園長・種子田春彦先生は、「桜の広場」で桜の生態について解説してくれました。桜の木が長寿でいられる理由や、幹の苔のつき方、枝や葉が水や空気をどう吸収しているかなど、一本の桜の木にいくつもの面白いストーリーが隠れていることに感心しました。参加者の皆さんも興味津々で、質問が飛び交い、終始和やかで活気のある雰囲気でした。

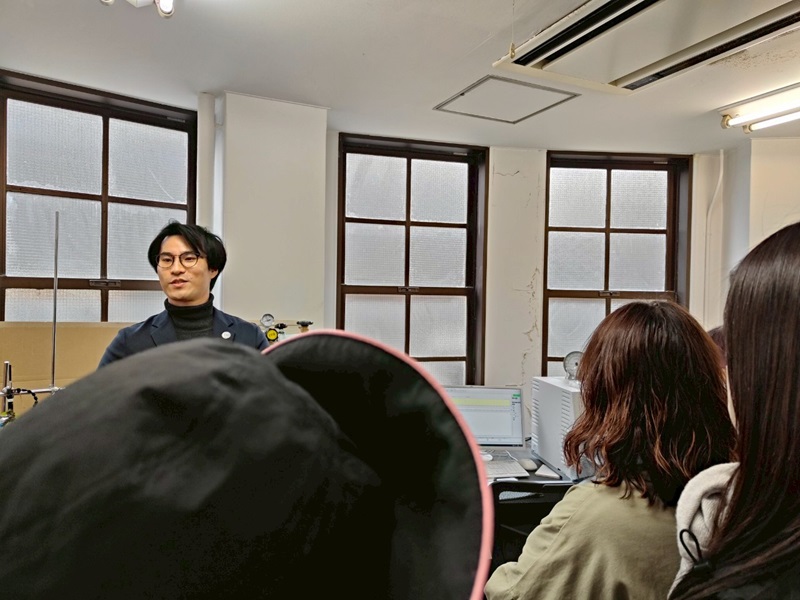

さらに、昨年に続いて好評だった「本館ツアー」も実施され、今回は望月助教とジエーゴ特任助教が研究室を案内してくださいました。望月助教は、普段研究を行っている研究室を案内して、香りの分析に用いる「ガスクロマトグラフィー質量分析計」という機器を紹介。この機器は寄付金によって購入されたもので、望月助教の年間予算ではとても手が届かないほど高価なものだったそうです。しかし寄付金のおかげで研究室に導入することが可能になり、研究の効率が飛躍的に向上したそうです。これまでは岐阜まで通って分析していたとのことで、研究者の喜びが伝わってきました。ただ、同じ研究室では今も雨漏りが起こり、床が水浸しになることもあると聞き、快適な研究環境の整備にはまだ課題があると感じました。館内では大学院生による研究解説もありました。

参加者の声に触れて感じた“植物園愛”

ツアー終了後は、桜の下でのんびりと過ごす人や、温室で珍しい植物をじっくり観察する方の姿が見られました。

寄付者のひとりで、自然観察指導員として活動されている方からは、「学生時代に園長先生の講義を受けたのがきっかけで、この植物園との関わりが始まった」とのお話を伺いました。現在も植物園を訪れており、研究や観察の環境がより整備されることを願っているそうです。

また、芝生の上でお菓子をつまみながら談笑していたグループの方々は、月に何度か有志で「観察会」を開いて植物を観察しながら交流を深めているとのこと。それぞれ“推しの木”があるそうで、「私はユリノキ派」「私は日本庭園の梅の木推し」と楽しそうに話す様子から小石川植物園への深い愛情を感じました。後日、私も観察会に参加させていただきましたが、今まで気にも留めていなかった植物の前で立ち止まり、花の雄蕊や雌蕊をじっくり観察する体験は新鮮で、とても楽しいひとときでした。

最後に

この日参加された皆さんが口をそろえておっしゃっていたのが、「ここに来ると幸せな気持ちになる」という言葉。

植物たちがのびのびと育ち、季節の移ろいを五感で感じられる小石川植物園は、地域の方々にとってかけがえのない“癒しの場”になっていることを、改めて実感しました。一方で研究環境の整備にはまだまだ支援が必要であることも再認識しました。

今後も小石川植物園に温かいご支援をどうぞよろしくお願いします。

(文責:学生ファンドレイジングサポーター 経済学部3年 そら)

小石川植物園「お花見特別招待2025」を実施しました

2025年04月09日(水)

本年も「Life in Green」プロジェクトの特典として、3月18日(火)から4月6日(日)までの期間、小石川植物園でお花見特別招待を開催いたしました。期間中、昨年を大きく上回る722名の方々にご来園いただき、北海道から九州まで、遠方からお越しいただいた方々もいらっしゃいました。今年は3月下旬からソメイヨシノの開花が始まり、特別招待期間の中頃にちょうど満開を迎えました。

3月31日(月)には貸し切りイベントが開催され、こちらも昨年を上回る466名の方々にご参加いただき、満開のソメイヨシノの下で、川北園長らによる園内ツアーが行われました。川北園長からは、近年、植物学や植物園への関心の高まりが感じられ、植物園の役割が一層重要になっていること、また国立大学が抱える厳しい財政状況の中で、植物園を維持し、研究が続けられているのは皆様のご寄付のおかげであることのお礼が述べられました。

ツアーでは、園内のさまざまなサクラや温室の植物についての解説や、若手研究者による最新の研究成果の報告が行われ、普段は見ることができない本館の押し葉標本や研究施設もご覧いただきました。参加された皆様からは、「素晴らしかった」、「また参加したい」といったお声を多くいただきました。

本年もお花見特別招待に多くの方々にご参加いただき、誠にありがとうございました。来年も皆様にお楽しみいただける企画を開催したいと考えております。今後とも、小石川植物園、日光植物園へのご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

2024年活動報告

-小石川植物園が所蔵する「タイプ標本」のデジタル公開が実現しました-

2025年02月21日(金)

Life in Greenプロジェクトは、理学系研究科附属植物園を構成する小石川植物園と日光植物園を世界に誇る植物多様性の研究施設として整備し、社会に開かれた植物園へと発展させることを目的としています。プロジェクトの第1期(2010年1月〜2018年6月)では小石川植物園の公開温室の再建が実現し、第2期(2018年7月〜2023年3月)では温室完成後の小石川植物園と日光植物園の整備活用を推進しました。2023年4月からは第3期として、老朽化した小石川植物園本館の改修と、植物標本の収蔵環境の改善を目標に掲げています。

明治初期、植物学教室初代教授の矢田部良吉が東京大学に植物標本室を創設しました。小石川植物園本館の2階にはその収蔵室があり、歴代の植物学者らが収集した約80万点の貴重な植物標本が収蔵されています。この中には「タイプ標本」と呼ばれ、植物を命名する際、その種の基準として指定された特別な価値をもつ標本が数多く含まれます。しかし、植物学の研究になくてはならない重要な標本であるにもかかわらず、東京大学植物標本室に何点のタイプ標本があるかは正確にはわかっておらず、デジタル画像の公開も進んでいませんでした。

標本の収蔵環境の改善と並び、標本をデジタル化して世界の研究者の利用に供することも植物標本室の重要な使命です。2024年は、Life in Greenプロジェクトのご寄付により整備した撮影システムによるシダ植物のタイプ標本の画像化とモノグラフ化が完了し、データベースの公開が実現しました。その結果、小石川植物園には、シダ植物のタイプ標本が493種1068点あることがわかりました。ここには国外のシダ植物の種も多く含まれますが、日本に自生するシダ植物が約700種であることを考えると、東京大学の植物標本室がいかに多くのタイプ標本を所蔵しているかがわかります。現在は裸子植物と被子植物のタイプ標本のデジタル化を進めており、今後も順次公開を進めていきます。

2023年にはNHKの朝ドラ「らんまん」の放映により、東京大学の植物分類学に光が当てられましたが、明治から昭和初期にかけての小石川植物園では分類学にとどまらない幅広い植物学の研究が行われていました。

2024年11月からは小石川植物園の柴田記念館で、日本の植物生理学の礎を築いた第二代園長三好学の功績を紹介する展示を行なっています(2025年3月末までの予定)。三好学は天然記念物制度への貢献やサクラ類の研究が有名ですが、それらにとどまらない植物学における功績を発信しています。

この他にも、イギリスのキュー王立植物園の公式植物画家である山中麻須美氏を講師に迎え、植物学的に正確な図を描くための植物画教室を2022年、2023年に続けて開催しました。また、2023年末に13年ぶりに開花したショクダイオオコンニャクを3ヶ月かけて乾燥させ、総合研究博物館の協力により額装された迫力ある標本を2024年4月から6月にかけて柴田記念館で展示しました。

Life in Greenプロジェクトでは、100万円以上のご寄付をいただいた方の銘板を掲示した新しいベンチを小石川植物園、日光植物園に設置しています。2024年も小石川植物園に8基、日光植物園に4基の新しいベンチを設置でき、快適な園内環境の整備ができました。

小石川植物園は2027年に開園150周年を迎えます。第3期の目標に掲げた本館の改修や植物標本の収蔵環境改善の実現に向けて、今後も力を尽くしてまいります。

小石川植物園:満開のソメイヨシノの様子をお届け!

2024年04月10日(水)

Life in Greenプロジェクトの特典として3月19日(火)~4月7日(日)の間、小石川植物園でお花見特別招待を開催しました。期間中は535名の方が来園され、中には北海道や関西など遠方からいらっしゃった方もおられました。 今年はサクラの開花が遅く気をもたされましたが、特別招待期間最後の週末にやっと満開のソメイヨシノを皆様にお届けすることができました。

3月25日(月)に開催した貸し切りイベントにも多くの方にお越しいただき、誠にありがとうございました。 あいにくのお天気ではありましたが、 本館の収蔵資料の解説や温室での植物解説は大変ご好評いただきました。来年のお花見でも植物園ならではの企画を開催できればと思っております。今後とも皆様のご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

小石川植物園でお花見イベントを開催

2024年03月29日(金)

2024年3月25日(月)に小石川植物園にて、Life in Greenプロジェクトの特典としてご寄付いただいた皆様をお招きして、貸し切りで行われるお花見イベントを開催しました。雨模様にもかかわらず1日としては昨年の開催日を上回る多くの方にお越しいただき、北海道や関西、中部など遠方からいらっしゃった方もおられました。

川北園長からは、これまでのご寄付のおかげで、小石川植物園の新温室や日光植物園フィールドステーションが完成したことなどへの感謝が述べられました。また昨年放送されたNHK連続ドラマ「らんまん」の効果で、小石川植物園に収蔵されている貴重な標本に多くの関心が集まりつつあること、この機会に標本の収蔵環境を改善するために、第3期でも引き続きご支援を賜りたい旨のお願いがありました。

今年は桜の開花が遅く、ソメイヨシノをはじめとした当園の桜の多くはご覧いただけませんでしたが、川北園長らによる園内ツアーが本館と温室で行われました。「らんまん」で注目された牧野富太郎ゆかりの「大日本植物志」や小石川植物園に在籍していた画工の手がけた植物画、昨年当園の温室で開花した、ショクダイオオコンニャクの実物大で制作された押し葉標本などをじっくりご覧いただき、あいにくのお天気ではありましたが、参加された皆様からは「楽しかった」とお声を多くいただきました。

小石川植物園のお花見特別招待は3月19日(火)~4月7日(日)の日程で開催中です。皆様のお越しをお待ちいたしております。

2023年活動報告

-牧野富太郎の功績と日本の近代植物学を築いた小石川植物園の歩みを発信しました-

2024年02月19日(月)

Life in Greenプロジェクトは、理学系研究科附属植物園を構成する小石川植物園と日光植物園を世界に誇る植物多様性の研究施設として整備し、社会に開かれた植物園へと発展させることを目的としています。プロジェクトの第1期(2010年1月〜2018年6月)では小石川植物園の公開温室の再建が実現し、第2期(2018年7月〜2023年3月)では温室完成後の小石川植物園と日光植物園の整備活用を推進しました。2023年4月からは第3期を立ち上げ、老朽化した小石川植物園本館の改修と、植物標本の収蔵環境の改善を目標に掲げています。

小石川植物園では、2023年3月から12月にかけて「牧野富太郎と小石川植物園」と題した企画展を柴田記念館で開催し、牧野富太郎の功績や、小石川植物園が日本の植物学の発展において果たしてきた役割を紹介しました。日光植物園においても、Life in Greenプロジェクトで整備された展示室で2023年4月から「牧野富太郎と小石川植物園」展を同時開催しました。また、企画展に関連し、牧野富太郎が愛したサクラ類をテーマにした観察会や、牧野富太郎についての講演会、学術的な植物標本の作り方についての講座なども開催しました。採取した植物を、形を整えながら新聞紙に挟んで乾燥させる標本の作り方は、牧野富太郎の時代と少しも変わりません。講座の参加者の方々は、標本作りを通して、牧野富太郎が植物と向き合う時の気持ちを感じられたのではないかと思います。植物園本館の標本室も見学し、牧野富太郎の時代から脈々と続く東京大学の植物学研究の蓄積に触れていただくことができました。

また、イギリスのキュー王立植物園の公式植物画家である山中麻須美氏を講師に迎え、植物学的に正確な図を描くための植物画教室を2022年に続けて開催しました。また、文京区の地域の店舗やクリエーターの方々が園内の植物をテーマに出展する「小石川植物祭」に協力しました。2023年12月7日の夜には温室のショクダイオオコンニャクが13年ぶりに開花したため、12月8日から3日間の特別公開を行いました。

小石川植物園は国の名勝及び史跡に指定されており、文化財としての保存活用計画が2022年に東京大学により策定され、文化庁の認定を受けました。現在、この計画に基づき本館の改修や植物標本の収蔵環境改善のための準備を進めています。実現にはさまざまなハードルがありますが、「らんまん」の放映を機に広がった植物園への支援の輪を大きな力に、計画実行に向けて今後も力を尽くしてまいります。

Life in Greenプロジェクトではこのほかにも、年2回のニュースレターを刊行して植物園の活動の普及につとめています。また、老朽化した機器等の更新、植物名ラベルの更新、園内ベンチの新設、園内トイレへのおむつ交換台設置等のために寄付金を使わせていただきました。

小石川植物園でのお花見の様子をお届けします!

2023年04月14日(金)

2023年3月27日から4月9日に、小石川植物園にてお花見イベントを開催しました。開催期間中、合計116組246名の方にご来園いただき、中には関西や中部地方などの遠方からご参加くださった方もいらっしゃいました。

3月27日と4月3日の休園日には、ご招待した寄付者の方のみに植物園を開放し、ソメイヨシノをはじめとする多種多様の桜や、新温室や冷温室 のさまざまな植物を満喫していただきました。

川北園長からは、これまでのご寄付のおかげで、小石川植物園の新温室や日光植物園フィールドステーションが完成したこと、また、標本室のキューレーターの採用や各種企画展の開催、ホームページのリニューアル等が実現できたことついて、感謝の気持ちが述べられました。併せて、牧野富太郎をはじめとする先人たちが残した貴重な植物標本の収蔵環境を改善するために、第3期でも引き続きのご支援を賜りたい旨をお願いしました。

昨年もご好評いただきました川北園長らによる園内ツアーでは、植物を手に取りながら研究内容を交えて幅広い解説がされました。今年は新たに押し葉標本の解説も実施し、初めて見る植物標本をルーペで興味深そうに観察する方々の姿が印象的でした。参加者の皆様からはたくさんの質問や感想が寄せられ、植物の不思議や面白さを感じていただけたようでした。

今後も小石川植物園、日光植物園が世界的な研究教育拠点としてますます発展するよう、努力してまいります。皆様の更なるご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

寄付者特別お花見へのご招待について

寄付者特別お花見へのご招待には、以下の条件がございます。

◆1年間(1月から12月末までの累計)にLife in Green Projectへ1万円以上10万円未満ご寄付くださった方

⇒翌年のお花見にご招待いたします。

毎年忘れずに寄付したいという方には、継続寄付(アニュアルギフト)がおすすめです。例えば、毎月1,000円の継続寄付にご登録いただくと年間寄付額が12,000円となり、毎年お花見のご招待をお送りします。継続寄付でお申込みの方にはポストカードプレゼントの特典もございますので、ぜひご検討ください!

2022年活動報告

-小石川植物祭など様々なイベントを開催しました-

2023年02月22日(水)

Life in Greenプロジェクトは、理学系研究科附属植物園を構成する小石川植物園と日光植物園を世界に誇る植物多様性の研究施設として整備し、社会に開かれた植物園へと発展させることを目的としています。プロジェクトの第1期(2010年1月〜2018年6月)では小石川植物園の公開温室の再建が実現し、2018年7月からは5年計画で温室完成後の小石川植物園と日光植物園の整備活用を目的とした第2期計画を推進しています。

2022年はLife in Green Projectの目的である社会に開かれた植物園の実現に向け、「植物の学び」をテーマにしたアウトリーチ活動に力を入れました。Life in Green Projectで雇用したスタッフの企画・運営により、4月から10月にかけて「花と昆虫-東京大学植物園の研究展」と題したミニ企画展を小石川植物園の柴田記念館で開催し、植物園の研究の「今」を発信しました。日光植物園にはこれまで展示スペースがありませんでしたが、2019年にフィールドステーション棟が完成するまで実験室として用いられてきたプレハブ棟を、展示室兼来園者のための休憩室として改装しました。これにより、園内の植物の解説や所蔵する植物画の展示が可能になり、「花と昆虫」展も小石川と同時開催しました。

(左)「花と昆虫-東京大学植物園の研究展(小石川植物園)

(右)展示室兼来園者のための休憩室(日光植物園)

また、花と昆虫の関係を実際に園内を歩きながら解説する観察会や、学術的な植物標本の作り方の講座を開催しました。標本は採取した植物を形を整えながら新聞紙に挟み、乾燥機で乾燥させて作成します。その後、台紙への貼付けや標本室の見学を行い、東京大学植物園で明治期から脈々と続く植物分類学研究の一端を学んでいただきました。また、イギリスのキュー王立植物園の公式植物画家である山中麻須美氏を講師に迎え、科学的な植物画の描き方の教室を開催しました。山中先生の筆から生き生きとした植物が描かれるたび、受講者からは歓声があがっていました。これらの活動が、植物園で行われている研究・教育への理解を深めるとともに、植物学の未来を担う方々が生まれるきっかけとなること願っています。

(左)植物標本の作り方の講座 / (右)観察会

植物画の描き方教室

2022年の植物園のもっとも大きな出来事は、10月21〜23日にかけて小石川植物園で行われた「小石川植物祭」です。文京区を拠点とする建築事務所KASA のみなさんと植物園の共催によるイベントで、地域の店舗やクリエーターの方々が植物園の植物を素材とした作品や食べもの、植物園を題材にしたワークショップなどを出展してくださいました。植物園も園内の生の葉っぱを使ったオリジナル「葉っぱかるた」を出展し、その後の園内解説ツアーも盛況でした。これまで地域との結びつきがあまりなかった植物園ですが、植物祭の開催目的である「植物の学び」、「地域の協働」、「街や人のつながり」が実現し、多くの反響をいただく大成功のイベントとなりました。

小石川植物祭を開催。左の写真は葉っぱかるたの様子

このほかにも、これまで小石川植物園後援会が発行していたニュースレターを植物園が引き継ぎ、刷新したニュースレターを刊行して植物園の活動の普及につとめています。また、絶滅危惧植物の育成技術開発のためのインキュベーター等の購入、老朽化した草刈機等の更新、植物名ラベルの更新、園内ベンチの新設等のために寄付金を使わせていただきました。

■ご寄付の使途

いただいたご寄付は以下の目的のために、活用いたしました。

温かいご支援を賜り、ありがとうございました。

・植物標本室の管理・運営

・日光植物園展示・休憩室整備費

・機器購入・更新費 等

小石川植物園で「学びのイベント」をおこないました

2022年05月26日(木)

3月5日(土)、4月2日(土)、5月14日(土)には、イギリスのキュー王立植物園公式植物画家の山中 麻須美先生をお迎えし、学術的な「植物画教室」を全3回でおこないました。小石川植物園元園長の邑田 仁先生の植物学の講義もあり、研究のための本場の植物画について学べるまたとない機会となりました。参加者の方は多くの課題を熱心にこなし、真剣に植物画に取り組んでいました。また、4月3日(日)には、東京大学植物園第1回市民セミナーとして山中先生に講演会をしていただき、ZOOM配信も大変好評をいただきました。

これらの活動を通し、 小石川植物園で行っている取り組みの理解を深めてもらう機会を提供することができました。どのイベントも「また参加したい」というお声をいただいており、今後も継続して様々なイベントをおこなっていきます。

小石川植物園「お花見特別招待2022」を実施しました

2022年04月15日(金)

理学系研究科附属植物園では、Life in Greenプロジェクトにご寄附いただいた皆様方に感謝を込めて、小石川植物園の桜が見頃となる3月22日(火)〜4月3日(日)の期間にご家族やご友人の方々とご入園いただける「お花見特別招待2022」を実施いたしました。3月22日(火)と28日(月)の閉園日は、寄附者の皆様のみがご入園いただける特別開放日とし、植物園の研究者が園内の植物や史跡をご案内しました。

3月22日(火)の特別開放日は、朝からの雨が昼過ぎに雪に変わる寒い1日でしたが、悪天候にもかかわらず13名の方々にご来園いただきました。邑田 仁 名誉教授の案内で、普段はお入りいただくことができない本館の中をご案内し、歴史資料や植物標本室の標本をご覧いただきながら、江戸期の御薬園時代から続く植物園の歴史や明治期以降の植物学の発展への貢献についてご説明しました。公開温室では、2019年の新温室竣工以来初めて開花したヒスイカズラや、植物園が取り組んでいる植物と昆虫の共生の展示、小笠原諸島の絶滅危惧植物コレクションなどをご覧いただきました。

3月28日(月)は園内のソメイヨシノが満開となり、暖かく晴れた絶好のお花見日和となりました。遠くは北九州からお越しいただいた方や、お子様連れのご家族など、208名の皆様にご来園いただき、園内の多種多様な桜をお楽しみいただきました。当日は、川北 篤 園長、邑田 仁 名誉教授、舘野 正樹 准教授の3名が案内役をつとめ、ソメイヨシノ林、公開温室、分類標本園、薬園保存園などを歩きながら、植物園の歴史や、園内のさまざまな植物について、生態、分類、生理などの視点から解説しました。今年、期間限定で公開した山地植物栽培場では、カタクリやキクザキイチゲなどの希少な花もご覧いただくことができました。

寄附者の皆様をご招待するお花見イベントはコロナ禍により昨年、一昨年と中止しましたので、今年が3年ぶりの開催です。期間中には合わせて332名の方々にご来園いただき、皆様のご支援により建てられた公開温室をはじめ、小石川植物園の現在の姿をご覧いただけたことを嬉しく思います。今後も小石川植物園、日光植物園が世界的な研究教育拠点としてますます発展するよう、努力してまいります。皆様の更なるご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

2021年活動報告

-研究員の雇用や園内の環境整備をおこないました!-

2022年02月28日(月)

Life in Greenプロジェクトは、理学系研究科附属植物園を構成する小石川植物園と日光植物園を世界に誇る植物多様性の研究施設として整備し、社会に開かれた植物園へと発展させることを目的としています。プロジェクトの第1期(2010年1月〜2018年6月)では小石川植物園の公開温室の再建が実現し、2018年7月1日からは5年計画で温室完成後の小石川植物園と日光植物園の整備活用を目的とした第2期計画を推進しています。

小石川植物園の新温室では、植物園の研究成果を踏まえた独自の展示を充実させています。2021年には、奄美大島などに生育するオオシマコバンノキと、この植物の花粉を運ぶ唯一の昆虫であるオオシマコバンノキハナホソガの共生を「生きた」状態で展示することに成功しました。オオシマコバンノキハナホソガは、幼虫がオオシマコバンノキの種子を食べますが、成虫が花に産卵する際に、幼虫が食べる種子が確実にできるように自ら花粉を運ぶという変わった行動をもちます。温室にオオシマコバンノキハナホソガの導入を試みたところ、無事定着し、このガの活動により一年を通してオオシマコバンノキの赤い果実がたわわに実るようになりました。

また、プロジェクト第2期では、2019年4月から特任研究員1名を継続的に雇用しており、これにより小石川植物園のハーバリウム(植物標本室)の円滑な管理・運営が実現しています。小石川植物園本館の2階には国内外から収集された約80万点の植物標本が収蔵されており、世界中の研究者に日々利用されていますが、ハーバリウムの管理・運営にあたる専属のキュレーターがいないことが長年の懸案でした。2021年には収蔵室の換気等の環境改善を行なったほか、植物標本の高解像度画像が取得可能な撮影装置を整備し、植物標本のデジタルアーカイブ化を進めています。東京大学が持つ東アジア屈指の植物標本群が適切に保存され、研究のために有効に利用されるための整備が進みつつあることはプロジェクトの大きな成果の一つです。

また、同研究員の企画・制作により、前年に引き続き柴田記念館でミニ企画展を開催しました。2021年は、「小石川植物園の野鳥」(2021年1月5日〜2021年3月31日)および「ツナミプランツ〜倉科光子展〜」(2021年10月5日〜2021年12月26日)を開催し、多くの来園者の方々の好評をいただきました。現在日光植物園にも展示室を整備しており、2022年春からは日光植物園でもミニ企画展をスタートする予定です。さらに、2021年1月からは新たに植物園のTwitterおよびInstagramアカウントを開設し、園内の植物や植物園に関する情報を積極的に発信しています。これらのアウトリーチ活動をさらに充実させるため、2021年11月から広報担当の特任専門職員を新たに1名雇用し、各種イベントの企画やニュースレターの制作などを現在進めています。

2021年はさらに、小石川植物園でご要望の多かったベンチの整備を行いました。これまで休むところがなかったエリアに新たにベンチを設置したり、古くなったベンチを更新したりして、多くの来園者の皆様にお使いいただいています。また、公開温室のトイレのおむつ替え台や、柴田記念館の入り口の手すりなどを設置し、より快適にご利用いただける植物園を目指して整備を進めています。

この他にも、野外調査等に使用する公用車の更新費の一部や、植物名ラベルの掘削機の更新のために寄附金を使わせていただき、研究教育環境の改善や園内の環境整備を進めました。

その他、売価の約1/3を寄附に繰り入れる条件で、支援グッズ「東京大学植物園のど飴」を大学生協より継続販売しています。

活動報告をYouTubeにて公開しています

2021年11月12日(金)

東京大学基金活動報告会2021 第2部オンライン交流会グループAの冒頭にて行いました、プロジェクト活動報告の動画です。

Life in Green プロジェクトの活動報告は4:12からです。

録音・録画はお控えください。

交流部分は非公開としています。

2020年活動報告

-栽培環境の充実やミニ企画展を行いました-

2021年01月22日(金)

ライフィングリーンプロジェクト(Life in Green Project)は理学系研究科附属植物園を構成する小石川植物園と日光植物園を世界に誇る植物多様性の研究施設として整備し、社会に開かれた植物園へと発展させることを目的としています。プロジェクトの第1期(2010年1月〜2018年6月)では小石川植物園の公開温室再建費用を賄い、2018年7月1日からは5年計画で温室完成後の小石川植物園と日光植物園の整備活用を目的とした第2期計画を推進しています。

冷温室のキクバクワガタ

第1期に整備され、2019年11月に一般公開が始まった小石川植物園の公開温室(大温室)では、展示植物が順調に成長し、ナポレオンノキやサクララン属の各種など多くの植物で開花が見られました。大温室に隣接する冷温室では、冷房による植物の生育への影響が心配されましたが、タカネマツムシソウなどの高山植物やキクバクワガタなどの希少種が1年目から順調に開花しました。大温室の非公開エリアは、葉の形の適応的意義に関する研究のための実験植物の栽培や、小笠原諸島の絶滅危惧植物の苗の増殖のためのスペースとして活用しています。また、特徴的な生態をもつ植物などに関する解説版を充実させています。

公開温室のバックヤードである研究温室では、研究材料として収集された各種植物や、小笠原諸島の絶滅危惧植物のコレクションなどが栽培されていますが、近年老朽化が著しく見られていました。しかし、2020年には本プロジェクトの寄付金により給水配管の補修を行い、栽培環境が大きく改善されました。

ミニ企画展の様子

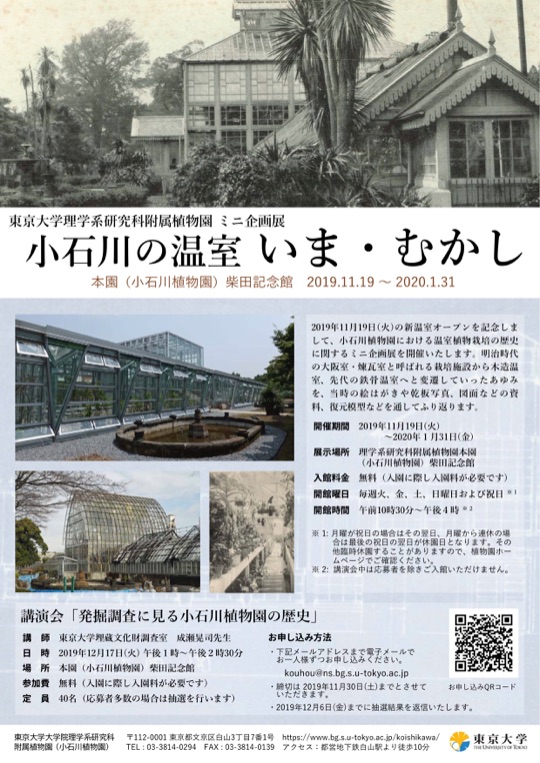

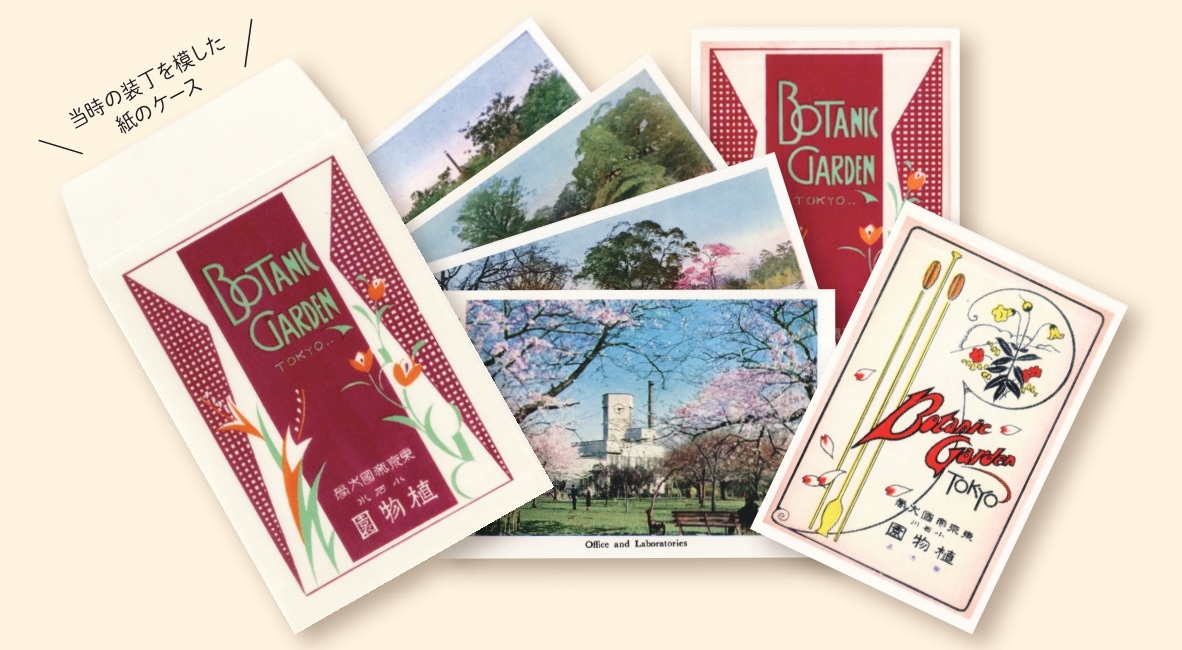

第2期では植物園の一般公開活動として、柴田記念館でミニ企画展を開催しています。2020年は、「小石川植物園いま・むかし」(2019年11月19日〜2020年1月31日)および「小石川植物園時代の東京帝国大学理学部植物学教室」(2020年8月4日〜2020年12月27日)を開催しました。8月からの理学部植物学教室に関する展示では、明治〜昭和初期の植物学教室の様子を今に伝える貴重な写真や資料を多く集めました。当初は10月31日までの予定でしたが、多くの来園者の方々の好評をいただき、年末まで開催を延長しました。また2021年1月からミニ企画展「小石川植物園の野鳥」を開始し、その展示制作を行いました。

園内環境の整備では、ベンチの更新を進め、老朽化した一部のベンチを撤去しました。2021年春頃には、寄付者の皆様の銘板を取り付けた新しいベンチを導入予定です。また、公開温室には、第2期にご寄付いただいた方々100名分の銘板を設置しました。

いただいたご支援は、教育研究活動推進のための特任研究員の雇用経費、栽培環境の充実のための施設の補修や用具類等の費用、園内植物や施設等に関する展示(ミニ企画展を含む)および案内整備のための費用、ベンチ撤去費用などに用いらせていただきました。

2019年活動報告

-新温室竣工・企画展の実施をしました。-

2020年03月30日(月)

活動報告

ライフィングリーンプロジェクト(Life in Green Project)は理学系研究科附属植物園を構成する小石川植物園と日光植物園を世界に誇る植物多様性の研究施設として整備し、社会に開かれた植物園へと発展させることを目的としています。プロジェクトの第1期(2010年1月〜2018年6月)では、小石川植物園の公開温室再建費用を賄い、2018年7月1日からは5年計画で温室完成後の小石川植物園と日光植物園の整備活用を目的とした第2期計画を推進しています。

2019年4月1日に理学系研究科主催「小石川植物園お花見特別開放」を園内で実施し、理学系研究科が設置するプロジェクトの寄付者の方々、および学部・研究科の卒業生の方々に園内案内を行い、ライフィングリーンプロジェクトへの寄付の呼びかけを行いました。

2019年5月に新温室が竣工し、公開に向けた展示植物の植え替え、運び込み、ラベル作成、解説版作成などを行いました。また、第1期で通算10万円以上の寄付者の芳名を公開温室内の銘板に掲載しました。さらに、第1期および第2期の全ての寄付者の方々に新温室公開予定の案内と特別入園券を送付しました。

2019年11月18日に学内関係者、および学外の来賓の方々を招いて小石川植物園新温室完成記念式典を行い、特別内覧会を行いました。従来の温室に比べて床面積が4倍になり、天井も高く、バリアフリーの観覧と作業環境の改善のため広い通路が確保されています。また、寒冷地の植物を展示する冷温室が新たに設けられました。2019年11月19日からは、温室の一般公開が始まっています。

2019年11月19日の温室一般公開に合わせ、第2期の活動として、「小石川植物園いま・むかし」と題したミニ企画展を柴田記念館で開始しました(2020年1月31日まで)。また、第2期の10万円以上の寄付者の芳名を柴田記念館内の銘板に掲載しました。 また、売価の約1/3を寄付に繰り入れる条件で、支援グッズ「東京大学植物園のど飴」を大学生協より継続販売しています。

寄付金の使途

主な使途としては、教育研究活動推進のための特任研究員の雇用経費、栽培環境の充実のための用具類等にかかる費用、園内植物や施設等に関する展示(ミニ企画展を含む)および案内整備のための費用、銘板作成費、郵送費などに活用させていただきました。

新温室は多くの来園者の方々に好評をいただいているため、展示植物の解説の充実や研究成果の発信、ミニ企画展の継続実施などを通して、寄付者、来園者へのサービスを向上させていきたく思っています。

引き続きあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。

小石川植物園新温室完成記念式典報告

2019年12月02日(月)

2019年11月18日(月)に、理学系研究科附属植物園(通称・小石川植物園)の新温室の完成に伴い、その披露式典を開催しました。当日の早朝はあいにくの雨模様でしたが、式典本番までにはきれいに空が晴れ渡り、秋晴れのもと開催できたことは大変幸いでした。式典では本学より武田 洋幸理学系研究科長、五神 真総長、藤井 輝夫理事が挨拶を述べ、続いて本園前園長の邑田 仁名誉教授が、工事の経緯を説明いたしました。学外からは文化庁の伊藤 史恵文化資源活用課長、東京都教育庁の太田 誠一地域教育支援部長、そして成澤 廣修文京区長からそれぞれ祝辞をいただきました。この式典に引き続き、学内関係者、また新温室完成に向けてこれまでご寄付を続けてこられた約200名の方々を対象にした、新温室の特別内覧会を行ないました。以前の温室に比べ床面積が4倍になり、天井の高さも格段に高くなったため、ゆったりと植物園の誇るコレクションを見ていただけたものと思います。特に本園の川北 篤教授の発案による「植物と昆虫との絶対共生の展示計画」の解説には、内覧会の間中、多くの方々が引きつけられておりました。

記念式典でのテープカット

温室を見学する五神 真東京大学総長(中央)。左は熱帯性植物を解説する川北 篤教授。

小石川植物園の温室は、さらなる展示・解説のサービスを拡充する予定です。また、園内の柴田記念館では「小石川の温室 いま・むかし」のミニ企画展を開催しています。皆様もどうぞお越しください。

植物園の研究・展示等の充実のためのLife in Greenプロジェクトのほか、理学系研究科・理学部支援基金や臨海実験所、知の物理学研究センター、地球惑星科学専攻がそれぞれ寄付プロジェクトを進めています。このような機会にそれぞれの寄付活動の意義や目的が、より広く理解されることを期待しています。

■ ご寄付のお願い

https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/communication/general.html

(文責:生物科学専攻 教授/理学系研究科附属植物園 園長 塚谷裕一)

―東京大学大学院理学系研究科・理学部 広報室―

小石川植物園新温室公開およびミニ企画展のお知らせ

2019年10月10日(木)

公開準備を進めておりました小石川植物園の新温室を、2019年11月19日(火)より一般公開する運びとなりました。植物園開園日の10:00から15:00まで開室します。新しくなった植物園の姿をぜひご覧いただけましたら幸いです。

また、温室の公開に合わせ、小石川植物園の温室の歴史を振り返るミニ企画展を企画しました。明治時代に始まる温室の歴史を、貴重な資料をもとに振り返ります。ぜひ、新温室と合わせてご覧ください。

温室の公開準備状況(2019年8月30日)

2019年08月30日(金)

完成した温室に、植物を運び込む作業が始まっています。これまで小さな鉢で枝を落としながら管理していたものを、鉢を植え替え、大きく育つようにして並べています。初期に運び込んだものは早速新しい葉を出し、花つきも良いようです。

温室はテーマごとに6つの部屋に分けられており、ここはソテツ類などが並ぶ乾燥室です。

バリアフリーの観覧と作業環境の改善のため広い通路を確保しており、入園者用の新しいトイレも併設されました。

温室植物の解説展示も今後充実させていく予定です。公開日が決まりましたら、このホームページでもご案内します。

植物園近況

2017年04月05日(水)

新年度を迎え、4月1日(月)には小石川植物園お花見特別解放が、4月22日(月)には日光植物園フィールドステーション棟竣工式が行われました。理学系研究科のホームページで当日の様子が報告されています。

公開温室もいよいよ完成が近づいてきました。大温室の工事はほぼ終わり、現在はバックヤード等の工事が行われています。

5月11日の温室の様子です。温室手前には、旧温室のレンガ基礎やボイラー室の遺構が展示されています。

温室内部の様子です。これから、展示棚や展示植物が導入され、公開へ向けた準備が始まります。

大温室に併設される冷温室です。屋外では栽培が難しい冷温帯の植物を展示する予定です。

公開温室の工事進捗状況

2019年03月05日(火)

3月5日の様子です。ガラスの取り付けが着々と進み、温室の姿が見えてきました。

小石川植物園「お花見特別開放2018」

2018年04月05日(木)

ご参加いただいた皆様より毎年ご好評をいただいております、東京大学基金「小石川植物園 お花見特別開放」は今年で9回目を迎え、植物園の休園日を特別開放して、4月2日に開催いたしました。春の明るい日差しが燦々と降り注ぎ、桜吹雪の舞う中、大分県、宮城県、北海道といった遠方からお越しの方を含め、900名近くの功労貢献会員、貢献会員、賛助会員の皆様、そのご家族やご友人にご参加いただきました。

ご来訪の皆様には、ソメイヨシノや昭和桜など、30種類にも及ぶ桜の花を始め、植物園内の多種多様な植物を十分にお楽しみいただきました。

イベントは、藤井 輝夫 社会連携本部長、武田 洋幸 理学系研究科長、塚谷 裕一 小石川植物園長からの挨拶で始まり、その後は毎年好評を博しております植物園所属の教員らによる庭園案内をいたしました。

藤井 輝夫 大学執行役・副学長、社会連携本部長

武田 洋幸 理学系研究科長

塚谷 裕一 小石川植物園長

庭園案内では、節木されたニュートンのリンゴの木、分株されたメンデルの葡萄、精子発見の銀杏など園内の名所をはじめ、分類標本園などをご案内し、小石川植物園の歴史や植物の生態についてご説明させていただきました。

また、日本庭園の一隅にある総合研究博物館小石川分館も開館し、広い園内をたっぷり楽しんでいただきました。

邑田前園長

舘野准教授

東馬助教

池田准教授

冒頭の藤井社会連携本部長の挨拶では、多くのご支援への感謝とともに、歴史と伝統のある小石川植物園において、最先端の教育研究が行われる意義を説明いたしました。また、これまでの渉外本部は、この4月に設置された社会連携本部の「渉外部門」として新たに配置されたことを説明いたしました。武田理学系研究科長、塚谷園長からは、老朽化が著しい温室の再建について、今年度の着工が決定したこと、邑田前園長からは、温室完成後にはLife in Greenプロジェクトが第2期を迎えることをご説明し、ご支援のお願いをいたしました。

現在までの約9年間で約5億円ものご寄付をいただくことができ、「お花見特別開放」のご案内に同封しました寄付のお願いに対しても、大変多くの方からご支援をいただきました。この場をお借りして厚くお礼を申し上げます。温室改修に向けて一日も早くよいご報告ができるよう準備を進めておりますので、いましばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

小石川植物園が世界的な研究教育拠点としての植物園としてますます発展するよう、維持していきたいと考えております。皆様の更なるご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

また、「東京大学 植物園のど飴」を園内で特別販売し、たくさんの方にお土産としてご購入いただきました。植物園のど飴は、大学構内で実った「銀杏」「かりん」「ゆず」などを原料としています。ただいま東京大学生協一部の店舗と植物園の売店にて好評発売中です。収益の一部はLife in Green プロジェクトの資金に充てられます。ぜひ植物園のど飴をご購入いただき、ご支援いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

植物園のど飴の詳細はこちらをご覧ください。

※肩書きはすべて特別セミナー当時のものです。

小石川植物園「お花見特別開放2017」

2017年04月05日 (水)

東京大学基金の春の恒例行事となりました「小石川植物園 お花見特別開放」。今年で8回目を迎え、植物園の休園日を特別開放して、4月3日に開催いたしました。気持ちの良い晴天の下、暖かな日差しを受けて桜が次々と花開いていくなか、高知県、福岡県、北海道といった遠方からお越しの方を含め、1000名近くの功労貢献会員、貢献会員、賛助会員の皆様、そのご家族やご友人にご参加いただきました。

ご来訪の皆様には、ちょうど見頃を迎えたソメイヨシノや太白桜など、30種類にも及ぶ桜の花を始め、植物園内の多種多様な植物を十分にお楽しみいただきました。

イベントは、武田洋幸理学系研究科長、塚谷裕一小石川植物園長からの挨拶で始まり、その後は毎年好評を博しております植物園所属の教員らによる庭園案内をいたしました。

武田洋幸理学系研究科長

塚谷裕一小石川植物園長

庭園案内は、Life in Greenプロジェクト実行委員長の邑田教授、日光植物園の舘野准教授、総合研究博物館植物部門の池田准教授、小石川植物園の東馬助教が担当いたしました。節木されたニュートンのリンゴの木、分株されたメンデルの葡萄、精子発見の銀杏など園内の名所をはじめ、分類標本園などをご案内し、小石川植物園の歴史や植物の生態についてご説明させていただきました。

また、日本庭園の一隅にある総合研究博物館小石川分館も開館いたしまして、広い園内をたっぷりと時間をかけて楽しんでいただきました。

邑田教授

舘野准教授

池田准教授

東馬助教

冒頭の武田研究科長の挨拶では、歴史と伝統のある小石川植物園において、最先端の教育研究が行われる意義を説明いたしました。塚谷園長からは、老朽化が著しい温室の再建について、2016年度に着工し、2018年度に新温室が竣工の見通しであることの説明とご支援のお願いをいたしました。

現在までの約8年間で4億8000万円を超えるご寄付をいただくことができ、「お花見特別開放」のご案内に同封しました寄付のお願いに対しても、大変多くの方からご支援をいただきました。この場をお借りして厚くお礼を申し上げます。塚谷園長、Life in Greenプロジェクト実行委員長の邑田教授のもと、温室改修に向けて一日も早くよいご報告ができるよう準備を進めておりますので、いましばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

小石川植物園が世界的な研究教育拠点としての植物園としてますます発展するよう、維持していきたいと考えております。皆様の更なるご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

また、「東京大学 植物園のど飴」を園内で特別販売し、たくさんの方にお土産としてご購入いただきました。植物園のど飴は、大学構内で実った「銀杏」「かりん」「ゆず」などを原料としています。ただいま東京大学生協一部の店舗と植物園の売店にて好評発売中です。収益の一部はLife in Green プロジェクトの資金に充てられます。ぜひ植物園のど飴をご購入いただき、ご支援いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

植物園のど飴の詳細はこちらをご覧ください。

小石川植物園「お花見特別開放2016」

2016年04月07日 (木)

東京大学基金の春の恒例行事となりました「小石川植物園 お花見特別開放」は、今年で7回目を迎え、植物園の休園日を特別開放して、4月4日に開催いたしました。朝方からの雨も昼過ぎには上がり、時折暖かい日差しも降り注ぐなか、島根県、高知県、沖縄県といった遠方からのご参加者を含め、600名を超える功労貢献会員、貢献会員、賛助会員の皆様、そのご家族やご友人にご参加いただきました。

ご来訪の皆様には、ちょうど満開を迎えたソメイヨシノや太白桜など、30種類にも及ぶ桜の花を始め、植物園内の多種多様な植物を十分にお楽しみいただくことができました。

イベントは、福田裕穂理学系研究科長、邑田仁小石川植物園長からの挨拶ではじまり、その後は毎年好評を博しております植物園所属の教員らによる庭園案内をいたしました。

庭園案内は、小石川植物園の邑田教授、東馬助教、日光植物園の舘野准教授、総合研究博物館植物部門の池田准教授が担当させていただきました。節木されたニュートンのリンゴの木、分株されたメンデルの葡萄、精子発見の銀杏など園内の名所をはじめ、分類標本園などをご案内し、小石川植物園の歴史や植物の生態についてご説明させていただきました。

また、日本庭園の一隅にある総合研究博物館小石川分館も開館いたしまして、広い園内をたっぷりと時間をかけて楽しんでいただきました。 イベントは、福田裕穂理学系研究科長、邑田仁小石川植物園長からの挨拶ではじまり、その後は毎年好評を博しております植物園所属の教員らによる庭園案内をいたしました。

庭園案内は、小石川植物園の邑田教授、東馬助教、日光植物園の舘野准教授、総合研究博物館植物部門の池田准教授が担当させていただきました。節木されたニュートンのリンゴの木、分株されたメンデルの葡萄、精子発見の銀杏など園内の名所をはじめ、分類標本園などをご案内し、小石川植物園の歴史や植物の生態についてご説明させていただきました。

また、日本庭園の一隅にある総合研究博物館小石川分館も開館いたしまして、広い園内をたっぷりと時間をかけて楽しんでいただきました。

冒頭の福田研究科長の挨拶では、歴史と伝統のある小石川植物園において、最先端の教育研究が行われる意義を説明いたしました。邑田教授からは、老朽化が著しい温室の再建について、2016年度に着工、2017年度に新温室が竣工の見通しであることの説明とご支援のお願いをいたしました。現在までの約7年間で4億円以上のご寄付をいただくことができ、「お花見特別開放」のご案内に同封しました寄付のお願いに対しても、大変多くの方からご支援をいただきました。この場をお借りして厚くお礼を申し上げますとともに、温室改修向けて一日も早くよいご報告ができるよう準備を進めておりますので、いましばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。小石川植物園が世界的な研究教育拠点としての植物園としてますます発展するよう、維持していきたいと考えております。皆様の更なるご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

また、「東京大学 植物園のど飴」を園内で特別販売し、たくさんの方にお土産としてご購入いただきました。植物園のど飴は、大学構内で実った「銀杏」「かりん」「ゆず」などを原料としています。ただいま東京大学生協一部の店舗と植物園の売店にて好評発売中です。収益の一部はLife in Green プロジェクトの資金に充てられます。ぜひ植物園のど飴をご購入いただき、ご支援いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

詳しくはこちら。

先ずは身近な植物園の樹木を皆さんの手で力で守りましょう。そして日本の野山も!

多くの方々のご賛同願います。

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

植物が側にあるだけで、元気になり、癒され、健康になる。

植物と人体健康の研究が進めば健康平和社会が実現

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

目と耳と肌で秋を感じることができました。

ラクウショウの葉が陽の光を浴びて周りの空気までオレンジに染めていて美しかったです。

色々あって心身ともに疲れていたのですが、癒されました。ありがとうございました。

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

小さな植物にも名札があって感動しました。

これからも応援しています、また伺うのが楽しみです。

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>

<Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)>