弓術部 育徳堂大改修支援基金

プロジェクト(この基金)について

東京大学には、本郷キャンパスに「育徳堂」、駒場キャンパスに「浩然堂」という二つの弓道場があります。

育徳堂は、心字池(三四郎池)のほとりに堂々とそびえ立ちながら、現在に至る90年間、弓術部の活動を支え続けてきました。弓術部とその卒部生の親睦団体である赤門弓友会は、一世紀近い風雪に耐えてきた育徳堂について、耐震性能やコンクリート劣化の調査を進めた上で、学内担当部局とともにこれからの数十年を展望した保全策を講じていきます。この保全策の中核は、経年劣化により建物構造部への雨水浸透を招いている屋根の大改修ですが、これを含めて数千万円規模の費用がかかると想定されています。

本プロジェクトでは、多くの方々からご支援をいただきながら、この大改修に向けた資金を積み立てていきます。

弓術部と赤門弓友会について

■現在の部の活動と体制

弓術部では、男子部53名、女子部27名、計80名の部員が日々、射技の研鑽に励んでいます(令和6年7月現在)。部員は、日頃の活動を通じて、健康・体力・克己心を向上させると共に、部員同士、指導者、卒部生との交流を通じてコミュニケーション能力の涵養を図っています。また、男子部・女子部とも東京都学連のⅡ部リーグにおいて私学の強豪校としのぎを削るなど、運動会の一員として、東大の旗を掲げながら数多くの対外試合に臨んでいます。大学院情報理工学系研究科の岩田覚教授(平成3年卒)が部長を、宮下敏行氏(昭和45年卒)が師範を務めています。

■近年の主な戦績

直近では、令和3年(2021年)の七大戦での女子部優勝、令和4年(2022年)の国公立戦での男女優勝、令和4年のリーグ戦における男女のⅢ部全勝優勝・入替戦勝利・Ⅱ部昇格といった戦績を残しています。また過去には平成9年(1997年)の全日本学生弓道選手権大会男子団体での優勝、平成10年(1998年)のリーグ戦における男女のⅡ部優勝・Ⅰ部昇格、平成15年(2003年)の全関東学生弓道選手権大会男子団体での準優勝など、輝かしい戦績を残しています。

■弓術部の歴史

弓術部の歴史を顧みれば、明治24年(1891年)に正式に創立され、明治35年(1902年)には本多利実を師範に迎えました。利実翁は、武士の世の終わりと共に衰退・混乱する弓術を憂い、新たな弓射理論をもって我が国の近代弓道の確立に大きな貢献をした不世出の弓術家でした。翁の志と射術は本多流として継承されることとなりましたが、弓術部とその卒部生はこの本多流を軸に学生弓道界、さらには我が国弓道界の発展と振興に確たる足跡を遺してきました。直近でも卒部生が全日本学生弓道連盟の会長、全日本弓道連盟の副会長を務めています。

■赤門弓友会について

130年を超える歴史の中で約1,800名の卒部生が生まれていますが、昭和28年(1953年)、卒部生の親睦を図りつつ、部の活動を支援することを目的に赤門弓友会が発足しました。当会では、会長の阿久津光志氏(昭和47年卒)と副会長の濵部勝氏(昭和50年卒)の下、幅広い年次から選出された世話人による会合で活動計画や予算・決算を審議し、毎年5月頃に開催する総会で承認を獲得しています。また、世話人会の下に道場整備委員会が組織され、学生と卒部生が一体となって育徳堂および浩然堂の保全に努めています。

基金設立に至る経緯

■専門業者による調査と検討

令和4年(2022年)の総会において、昭和10年(1935年)の竣工から90年が経過した育徳堂について、長期的視点での保全策の開始を決議しました。その年の秋、学生の身の安全性確認も念頭にまずは耐震診断とコア抜き調査(※1)を実施し、次の結論に至りました。

① 構造とコンクリートの劣化状況から導き出される耐震性能は、射場・的場とも大きな問題はなく、安心して使える状況

② 保全活動を適切に継続することによって、この後50~80年は使い続けることができると評価

③ 現状で優先度が高い保全策は、[1]庇下の鉄筋露出(※2)(射場で45カ所、的場で20カ所を確認)、[2]外壁全体の左官仕上げの浮き、[3]射場サッシの木枠とガラスパテ、の3点の補修

この結論を受けて、令和5年(2023年)8月、現場確認と上記③の見積もり作成を外部専門業者に依頼したところ、10月に次の報告を受けました。

◇ 鉄筋露出と外壁の左官仕上げの浮きの原因は、屋根から染みこんだ雨水が建物全体に浸透していること。

◇ 「屋根修理」なしに「外壁・建具の補修」をしても、早晩同じような問題が発生するとともに、建物構造の劣化が進行する。

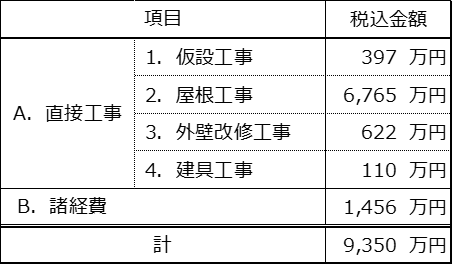

◇ 費用は、現時点で次を想定しています。

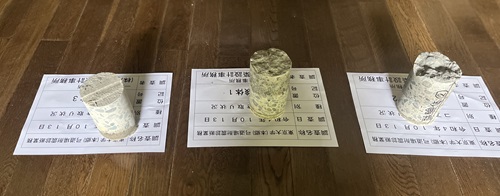

※1…コア抜き調査とは円形のドリルでコンクリートに穴を開け、円柱型のコンクリートサンプル(コンクリートコア)を取り出す調査。

※2…コンクリートが剥落して鉄筋が露出すること。

■基金設立の決議

弓術部および赤門弓友会は、上記の検討結果を受けて、令和6年(2024年)6月の総会で、育徳堂の大規模改修工事への取り組みを開始すること、そしてこの工事を費用面から支援するための基金を設立することを決議しました。なお、その際、基金を「1期3年。目標額1,700万円」を3期にわたって展開していくことを想定しました。

寄付の使途と意義

育徳堂の長期保全に向けた大規模改修工事、具体的には①屋根の改修と②外壁および建具の改修の早期実現をめざします。弓術部および赤門弓友会は、①と②が分けて実施されることも想定しています。

なお、育徳堂とその長期保全の意義を次のように考えています。

【大学にとって】

育徳堂は、工学部列品館、法学部3号館、法文1・2号館、工学部1号館、総合図書館、医学部本館などとともに、内田祥三先生の指揮の下で建てられた東大の歴史的建造物です。また、内田ゴシック建物群の中で、瓦葺きの大屋根がある和風コンクリート造という特徴を持つ育徳堂は、七徳堂とともに育徳園に溶け込み、キャンパス内歴史風致地区の景観を支えています。

即ち、大学にとって育徳堂は、文化財と景観という二つの面で意義のあるものです。そして、屋根からの雨水浸透への対応を含む今回の大改修は、建物の寿命を延ばし、より長期にわたる保全につながるものです。

【弓術部と赤門弓友会にとって】

学生部員にとっては、安心・安全・快適に練習していける環境が長期にわたって保証されることは中核的なメリットとなります。これは、学生の部活動の充実とともに、対外試合での戦績にもつながっていきます。

育徳堂とそこで過ごした日々に強い思い入れを持つ者が多い赤門弓友会の会員(卒部生)にとって、“心のふるさと”が維持され続けることはとても大切なことであり、学生支援を含む弓友会活動の強いモチベーションとなるものです。

【我が国の弓道界にとって】

育徳堂は竣工時、弓道界において「日本一の弓道場」と称えられました。歴史的な弓道場が、戦災や建替・廃止などで姿を消す中、90年前の姿を今に留める育徳堂は、我が国の弓道界において至宝とも言える道場です。全日本弓道連盟の機関誌である『月刊弓道』の2024年8月号では、表紙を飾っています。

本特定基金に関連するウェブサイトの名称とリンク

寄付の主軸となる卒部生に向けて、赤門弓友会の公式サイト(赤門弓友会公式ページ)に本基金の詳細情報を掲載した特設ページを設けています。

なお、資料の一部に個人名が記載されていることなどに配慮し、パスワード保護をかけています。(パスワードは、赤門弓友会 [akamonqukai@hotmail.com] までお問い合わせください。)

2025年活動報告

-令和7年(2025年)の活動報告-

2026年02月03日(火)

まずは、これまでご寄付いただきました方々およびご支援いただいている大学の関係部門の方々に、心からの御礼を申し上げます。育徳堂とその大改修に向けた皆さまのお気持ちを心に刻みながら、これからの取り組みを進めて参ります。

令和7年の前半には、①基金の発足(令和7年1月17日)、②ロケットスタートとも言える寄付金の積み上がり(2月4日には1000万円、5月18日には2000万円を突破)、③外壁工事の実施(3月17日完了)といった大きなトピックスがありました。(それらの詳細は、「令和6年度(2024年度)の活動報告」をご覧ください。)

その後、令和7年12月までの間、基金設立当初の寄付金積み上がりの勢い(=寄付してくださった方々の想いの強さ)に背中を押されながら、地に足を着けた形で大改修工事に向けた取り組みを進めました。以下、その概要を報告します。

【情報の発信】

6月には基金サイトの「寄付者の声」のコーナーに久世暁彦さん(S61)のインタビュー記事が掲載されました。続けて7月には同サイトの「研究者インタビュー」のコーナーに、部長・穴迫主将・谷口女子責の記事が掲載されました。

卒部生に向けては、『繹志(年一回発刊の部誌)』の様々な記事において基金の紹介と寄付してくださった方々への謝意を表明しました。併せて、会員に基金の動きを報告するメールを弓友会から折に触れて発信しました。

【屋根改修に向けた取り組み】

育徳堂大改修の最大の課題は、屋根の補修工事です。

6月には、大学から紹介された設計事務所に工事の全体計画を作成していただきました。参考として提示された見積もりは、①精密な工法の検討と②工事費の高騰を背景に、基金発足時の想定を大きく超える1億4500万円となりました。大学の厳しい財政事情も踏まえると「早期の実施は困難」と考えていますが、基金発足当初の次の方針を堅持していくこととしています。

◇1期3年で1700万円を目標とする寄付金集めを3期継続していく。

◇その過程で、大学に屋根の大改修工事の早期実施を継続的に働きかけていく。

【内装工事の準備】

経年劣化が進んだ建具や内装の補修工事を実施すべく、所要の検討と準備を進めました。この工事は、令和8年の1月中旬から2月中旬にかけて実施されることとなりました。

実施箇所は次を含む8件、費用(当基金からの支払金額)は237万円を予定しています。

◇射場南面の戸板12枚につき、下部框の交換や戸車の交換・固定等を含む補修

◇戸板を収納している東側倉庫と射場間の引き戸ぐらつきの補修

◇1・2階の木製ガラス戸のシーリング打直しと木部外面再塗装。1階の格子の再塗装

◇学生の矢が長くなり、扉を閉めることができない状況を、矢床の延長により解消

◇畳の表替え

令和6年度(2024年度)の活動報告

基金の立ち上げおよび外壁工事の完了。

そして次のステップへ。

2025年08月26日(火)

弓術部と赤門弓友会は、令和元年(2019年)から育徳堂の長期保全に向けた検討を弛むことなく進めてきましたが、令和6年度は、①基金の立ち上げと②外壁工事の実施という二つの大きな進展がありました。

【基金の立ち上げ】

令和6年1月に基金立ち上げの内部検討を開始し、6月からは大学の窓口部局の支援を受けながらサイト開設の準備を進めました。その過程で予期せぬトラブルも発生しましたが、令和7年1月17日、当サイトが開設されました。

なお、開設日には、卒部生約八百人に向けて基金設立の案内と寄付依頼のメールとダイレクトメールを発信・発送しました。

この直後から、卒部生からの寄付が急激に集まり、年度末までの累計寄付額は約1,500万円となりました。基金の関係者一同は、心から感謝するとともに、卒部生の育徳堂に対する想いの強さを改めて実感した次第です。

【外壁工事の先行実施と完了】

育徳堂の大改修は全体としては巨額の費用を要するものであることから、令和6年9月、まずは外壁工事を先行的に実施するための費用面について、大学の関係部局との調整を行いました。

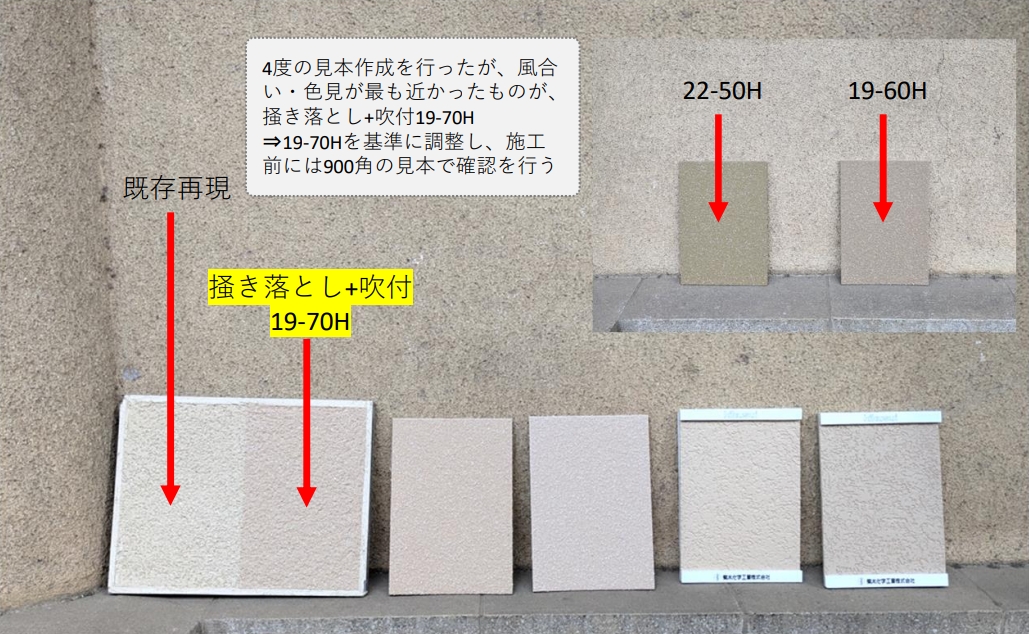

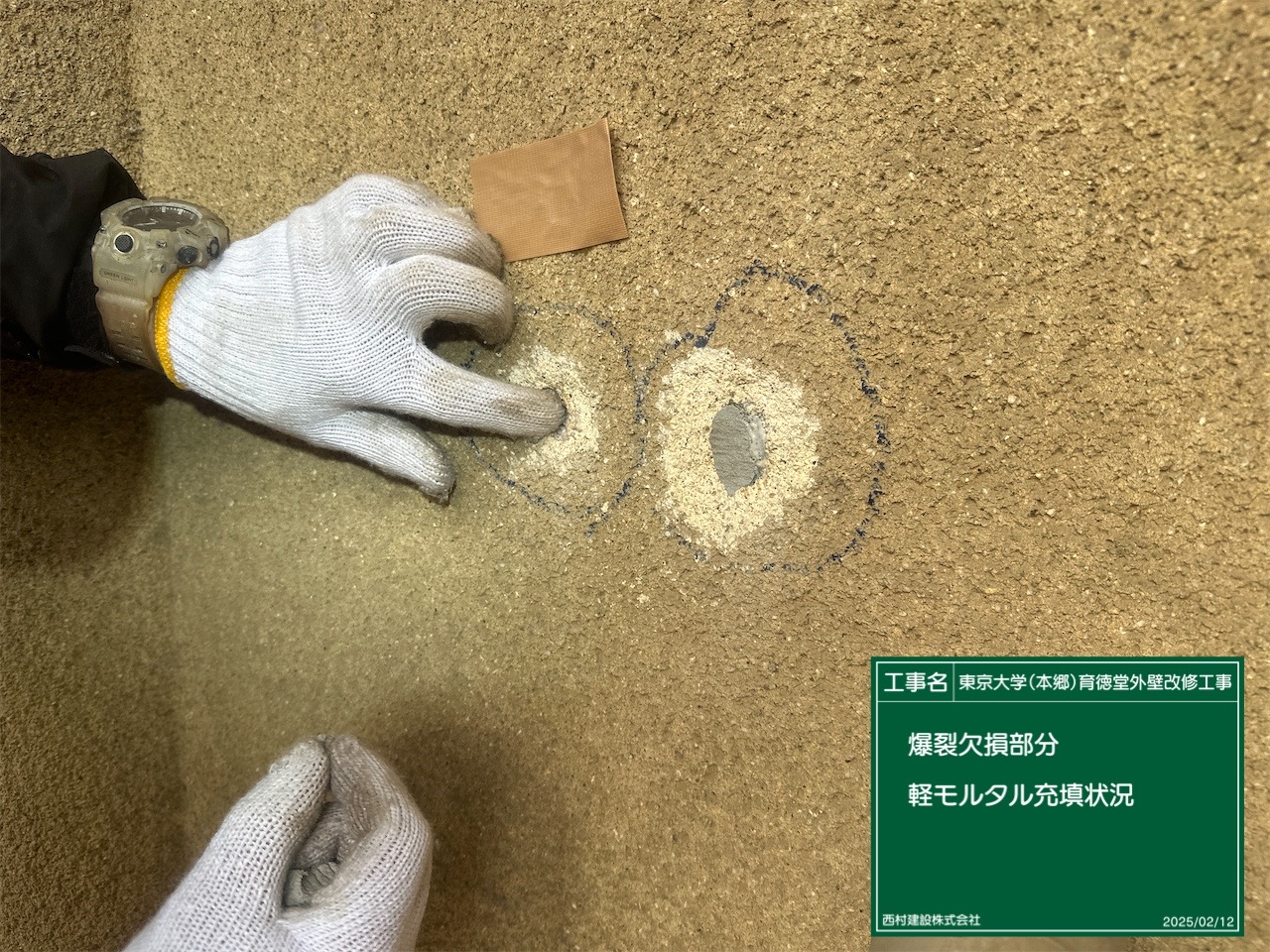

その後、技術的な面での専門的な検討が進められ、年末に「軒天※1は、屋根スラブ※2の防水改修の前に工事をしても早晩、雨染みによる変色が発生する。今回は、軒天部分を除く外壁について、剥落部分の補修と塗り替えのみとしたい。」とのアドバイスを受け取りました。

※1 のきてん。建物の外壁から外側に張り出した屋根の裏側、つまり軒先の天井部分

※2 瓦の下のコンクリートの構造体。経年劣化で多数のひび割れが発生し、そこから軒天及び外壁に雨水が浸透

弓術部と赤門弓友会はこれに賛同し、令和7年2月4日から約6週間をかけて行われ、3月17日に無事に完了しました。(大学関係部局および工事実施者から提供された写真をこの後に掲載します。)

この工事の費用の総額は495万円でした。このうち当基金からは261万円を支出しました。

【次のステップ】

基金の幹事会では、7年度に次を進めていきます。

① 引き続きの寄付促進

令和7年1月の基金立ち上げから半年で2,500万円を超える寄付が集まりました。驚きのロケットスタートとなりましたが、今後、このペースが落ちることは不可避です。基金の幹事会では、繹志(弓術部の部誌)、赤門弓友会のサイトや連絡メール、基金のサイト等を活用して、地道な情報発信を続けていきます。また、同期のLine網の活用など若手卒部生へのアプローチを強化していくことを含め、様々な寄付促進策を検討していきます。

② 建具や内装等の工事

基金の幹事会では、屋根の工事実施までに長い時間がかかることが予想されることから、令和7年度、経年劣化が著しく進んだ内装や建具等の工事を先行実施することを検討しています。この活動報告の出稿時点(7年8月)で詳細は検討中ですが、大学関係部局と協議しながら、また弓術部・赤門弓友会の内部でしかるべき手順を踏みながら、着実に進めていきます。

③ 全体計画の策定

施設部から紹介を受けた建築設計事務所に予備的な検討をしていただきました。同事務所は、同種の改修をてがけた施工業者とともに専門的な検討を行い、6月におおよその段取りと見積もりを提示してくれました。この後、こちらを出発点として大学関係部局とともに全体計画を策定していきます。

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

後輩たち、弓道の発展のために、育徳堂の改修を支援します。

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

育徳堂の末長い存続を期待しております。

同期の皆様、参加、よろしくお願いいたします。

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

数多くの友人を得ることができた道場(育徳堂)に心より感謝いたします。

<弓術部育徳堂大改修支援基金>

<弓術部育徳堂大改修支援基金>