文学部の学問を支える基金

文学部について

1877年に東京大学が創設されて以来の伝統がある文学部は、哲学・宗教学・歴史学・美術史・文学・言語学・社会学・心理学など、幅広い人文・社会系の学問分野で、世界をリードしてきました。

「高度な教養と思考力、表現力を身につけ、人類文化の発展に寄与する人材を養成する」というミッションを掲げ、学部の27専修課程、研究科の7専攻30の専門分野で研究と教育を展開しています。この多様性と包摂性を最大限に活かすことで、現代に求められる能力と素養を身につけた人間を育てることを目指しています。

文学部の「文」とは、つまり「テクスト」であり、人間の言葉が織りなす全ての文化活動、過去から未来までの対象を扱います。さらに、美術品や考古遺物などの非言語的な対象も扱うのが「人文学(ヒューマニティーズ)」です。

文学部の研究・教育は、現代の社会で私たちが直面するさまざまな課題、例えば地球環境、感染症、食糧エネルギー、戦争対立、社会格差、心の病といった多様で深刻な問題に対して、直接的に解決や役立つ知識を与えるものではないかもしれません。しかし、わたしたちがより善く生きるために、人類が数千年の長きにわたり培ってきた知を結集し、そこから未来の世界を考えながら対話の輪をひろげていく、それが文学部の使命です。これこそが、より根源的な仕方で現代の問題に関わり、わたしたちに示唆を与えてくれる営みではないでしょうか。

より広く、より多くの皆様に文学部の魅力を知っていただき、関心を深めていただくことで、わたしたちの学問と研究を支えていただきたいという思いから、この基金を設置いたします。

本プロジェクト設置の経緯

文学部はこれまで堅実な研究と教育を積み上げてきましたが、運営の基盤形成と維持、及び近年新たに着手している試みに、ご寄付をお願いします。

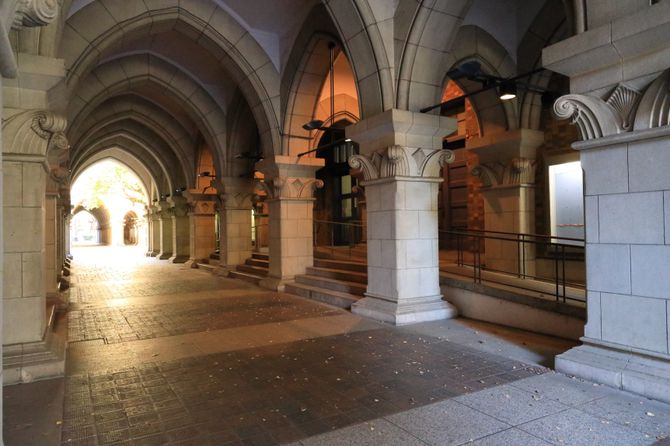

銀杏並木を挟んだ法文1号館、法文2号館は、100年近くになる歴史的な建造物ですが、訪問者の人気スポットでありながら、維持管理に大きな課題を抱えています。また、各研究室でも、設備やスペースなどで改善が急務となっています。まずは、そういった基盤整備にご寄付を活かせたらと希望しています。

また、文学部では、近年、国内外の研究者、留学生、学生、自治体や地域住民などのネットワークを「地域連携」という形で展開しています。特に歴史文化を中核とした文化資源の魅力を伝えることは、文化の保存や継承の意義の理解を促進し、新たな文化の創造・発展につながるものと考え、今後もさらに対象地域・分野を拡大していきます。

国際化にも積極的に取り組んでいます。東京大学の人文学分野は、これまで世界に誇る研究成果を蓄積し、常に第一線で研究・教育活動を行ってきました。その活動と成果を国際的により広く認知してもらうために「国際人文学プロジェクト」を立て、これまで国内での活動が盛んだった研究分野を含め、文学部の個々の分野が国際的な媒体や場で発信することを応援します。

文学部では多くの人材を輩出していますが、ノーベル文学賞を授賞した大江健三郎氏もその一人です。同氏の自筆原稿の寄託や関連資料の寄贈を受け、2023年に「大江健三郎文庫」を開設しました。自筆原稿や資料はデジタル化され、研究者の閲覧に供しています。このデジタル・メディアを文学部の学問のさまざまな領域で活用することが、今後の研究・教育活動の大きな柱となります。2025年度から大学院で始まる「デジタル人文学プログラム」は、そういった新たな人文学のあり方を目指していきます。

150周年を迎える文学部では、記念行事として「歴史の中の文学部プロジェクト」を始めており、東京大学が「戦争」とどう向き合い、何があったかを、当時の資料や聞き取りから明らかにしていきます。

これらの取り組みを一層進めるために、「文学部の学問を支える基金」への、多くの方々のご支援をお願いする次第です。

いただいた寄付の使途

大江健三郎文庫

大江健三郎氏の自筆原稿や関連資料を活用した研究を進め、教育に生かしていきます。その基盤となる自筆原稿等の保管にかかる経費のほか、今後も増えていく関係資料のデジタル化や整備にかかる経費について活用します。海外での受容、翻訳を通して、世界的な文学拠点となることを目指して「世界文学研究センター(仮称)」の設立を目指しています。

地域連携活動

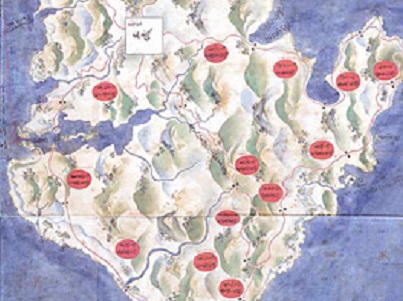

地域連携協定が締結され、すでに緊密な連携を進めている北海道北見市、和歌山県新宮市に加えて山形県鶴岡市や鳥取県米子市などでも、文学部のつみあげてきた学術的な成果を応用しながら現地との連携を深めています。今後もさらに、対象地域・分野をひろげていきます。

国際人文学プロジェクト

文学部では多言語での研究と教育という特徴を活かして、海外の研究者との学術交流の場を広げ、国際的な成果発信を進めていきます。国際研究集会の開催を援助し、日本を訪問・滞在する研究者に講義していただく機会をふやします。

学生奨学金(社会学研究室)

文学部の社会学研究室では、特定の目的のために学生奨学金を募っています。

・社会学研究室の国際化と学生・院生の国際交流促進の支援

社会学研究室は、一人一人の学部生・大学院生の国際化をサポートすると同時に、研究室全体の教育・研究の国際化を積極的に進めていきます。

① 学部生・大学院生の国際交流促進:他大学との国際交流に参加する学部生・大学院生の旅費、宿泊費の支援

② 研究室の国際化とそのための環境整備:国際集会を主催、共催するための財政的支援及び同集会に関わる海外からの研究者招聘のための旅費、宿泊費等の支援

③ 大学院生・教員の国際的な研究支援:海外で研究活動及び研究報告を行う大学院生・教員への旅費、宿泊費、英文校閲費用並びに成果発表(論文投稿)のための支援

文学部エンダウメント

東京大学は、長期的な財政基盤の強化を目指し、エンダウメント型財務経営への移行を進めています。この革新的なアプローチは、大学全体だけでなく、各部局の運営にも大きな変革をもたらします。

文学部では、皆様からいただく寄付金を単に使い切るのではなく、永続的な財源となるエンダウメ ントに組み込み、その運用成果を持続的に研究・教育活動に活用する新しい仕組みを導入しました。

この取り組みにより、文学部の未来に向けた安定的かつ効果的な資金活用が可能となります。この エンダウメントへの寄付は、単なる資金提供を超え、文学部の未来を形作る投資です。皆様のご協力が、次世代の知の創造と優秀な人材の育成を通じて、社会に多大な価値をもたらします。

文学部の基盤整備(文学部に一任)

施設修繕、バリアフリー化、研究室設備、書籍資料購入など、基礎的な部分に役立てます。また、公開講座、ホームカミングデー、オープンキャンパスなど学外に開かれた行事の充実に活かします。

文学部の挑戦とご支援のお願い

文学部は、長い歴史に培われた人類の文明を総合的に研究することで、社会と文化そのものを支え、知の遺産を数十年、数百年の後にも残すための仕事にあたっています。そこでは、これまで日本や世界の各地で積み重ねられてきた文化を記録し、保存し、理解する営みにあたっています。文学部にいただくご寄付は、そうした文化を支える活動の基盤に活かしていきます。

文学部はこれまで多彩な人材を各方面に輩出してきました。時代に流されず、本当に大切なもの、人間の価値を見据える文学部の学問を学んだ学生たちは、社会のあらゆる分野で、自由な発想で活動することが期待されています。その教育を支えていくことが、わたしたちの責務です。ご支援は、将来の世代へのおおきな励ましになります。

また、ご寄付いただいた方には、文学部の学問や教育をより身近に知っていただくための、さまざまなイベントにご招待いたします。文学部の教員や学生とお話しいただく機会も含めて、より広くの皆様にご理解とご協力をいただけるように努めてまいります。

文学部は、語りえないものを語ろうとし、目に見えないものを見ようとし、期待できないことを期待する、そんな営みに従事する場です。語りえないものに言葉で挑む。そんな文学部の世界をみなさまに知っていただく機会を、これからも増やしていきたいと考えています。

文学部の未来を共に築くために、みなさまの温かいご支援をお願い申し上げます。

2025年活動報告

-文学部の未来を共に築くために-

2026年02月05日(木)

2024年9月に「文学部の学問を支える基金」を設置後から多くのご支援をいただき、2025年度においても多くのご寄付を賜りました。文学部の教職員と学生一同、心より感謝申し上げます。

本基金では、「大江健三郎文庫」、「地域連携活動」、「国際人文学プロジェクト」、「学生奨学金」、「文学部エンダウメント」、「文学部の基盤整備」の6つの使途を設けて、応援したいプロジェクトにご寄付いただける形になっております。

そして、ご寄付いただいた方には、文学部の学問や教育をより身近に知っていただくための、文学部ならではの様々なイベントのご案内等を行っております。

このうち、「大江健三郎文庫」は開設二周年を迎え、記念イベントを開催しました。また、『万延元年のフットボール』の自筆原稿など、貴重な資料が新たにデジタルアーカイブに加わりました。

「地域連携活動」では、北海道北見市、和歌山県新宮市、山形県鶴岡市、鳥取県米子市において、公開講座やシンポジウムを実施しました。

「文学部の基盤整備」については、本郷キャンパス法文2号館内の展示施設「文学部の扉」にて多彩な企画展示(「AIと人文学」「旅する文学部」など)をおこない、多くの来場者が訪れました。

今後は、それぞれのプロジェクトのより一層の充実を目指し、発展に向けて取り組み、邁進してまいる所存ですので、引き続き文学部へご支援賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

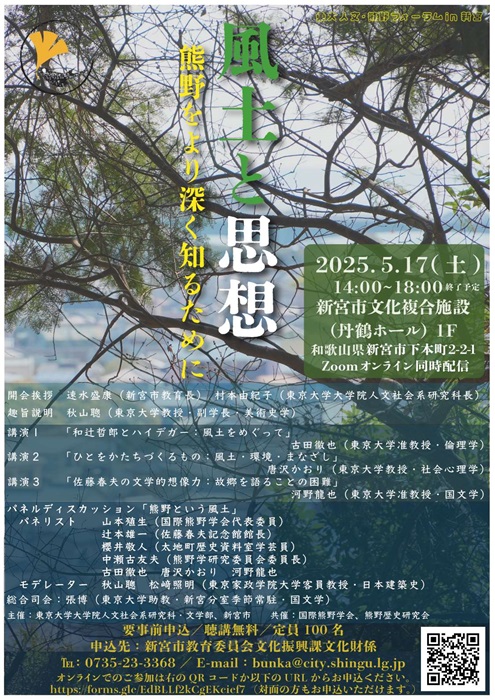

東大人文・熊野フォーラムin新宮を開催

2025年05月15日(木)

2021年3月、新宮市と東京大学大学院人文社会系研究科・文学部は連携協定を結びました。その枠組みの中で、人文学の成果を応用・活用した「東大人文・熊野フォーラム」をはじめとして、さまざまな催しを展開中です。 この度は、和歌山県新宮市にて「風土と思想:熊野をより深く知るために」と題して、東大人文・熊野フォーラムを開催します。 皆様のご参加をお待ちしております。

プログラム 開催挨拶 速水盛康(新宮市教育長) 村本由紀子(東京大学大学院人文社会系研究科長)

趣旨説明 秋山聰(東京大学教授・副学長・美術史学)

講演1「和辻哲郎とハイデガー:風土をめぐって」 古田徹也(東京大学准教授・倫理学)

講演2「ひとをかたちづくるもの:風土・環境・まなざし」 唐沢かおり(東京大学教授・社会心理学)

講演3「佐藤春夫の文学的想像力:故郷を語ることの困難」 河野龍也(東京大学准教授・国文学)

パネルディスカッション「熊野という風土」

パネリスト 山本殖生(国際熊野学会代表委員)

辻本雄一(佐藤春夫記念館館長)

櫻井敬人(太地町歴史資料室学芸員)

中瀬古友夫(熊野学研究委員会委員長)

古田徹也(東京大学准教授・倫理学)

唐沢かおり(東京大学教授・社会心理学)

河野龍也(東京大学准教授・国文学)

モデレーター 秋山聰(東京大学教授・副学長・美術史学)

松﨑照明(東京家政学院大学客員教授・日本建築史)

総合司会 張博(東京大学助教・新宮分室季節常駐・国文学)

主催:東京大学大学院人文社会系研究科・文学部 新宮市

共催:国際熊野学会 熊野歴史研究会

現役東大生がレポート!寄付者向け特別イベント「文学部の夕べ」で納富信留教授と阿部公彦教授の講義、新展示場「文学部の扉」を公開

2025年04月04日(金)

昨年9月から寄付募集を開始した「文学部の学問を支える基金」では、寄付者の方々を文学部主催のイベントに招待しています。その一環として開催される「文学部の夕べ」の記念すべき第1回が、3月5日に本郷キャンパスの法文2号館で行われました。前半では、文学部の各分野の教授による特別ミニ講義行われ、後半には参加者同士の交流会が開かれた。全国から寄付者とそのご家族が集まり、盛況のうちに幕を閉じた。

東京大学経済学部3年で、学生ファンドレイジングサポーターの活動をしている そら が、その様子をレポートします。

前半は参加者の皆様に、研究者による東大文学部の講義や施設を体験してもらう時間でした。

トップバッターを飾ったのは、英文学専門の阿部公彦教授によるミニ講義「英文学へのお誘い~最強小説の楽しみ方」です。10分という短い時間の中で、私にとって格式が高いように思われがちな英文学の魅力について、ジェイン・オースティンの『高慢と偏見』を例に、映画の映像も交えながら分かりやすい解説がありました。「小説はプロポーズなどにおけるマナー本が起源」という話が、個人的に印象に残っています。講義の途中には笑いが起こる場面もあり、終始和やかな雰囲気でした。

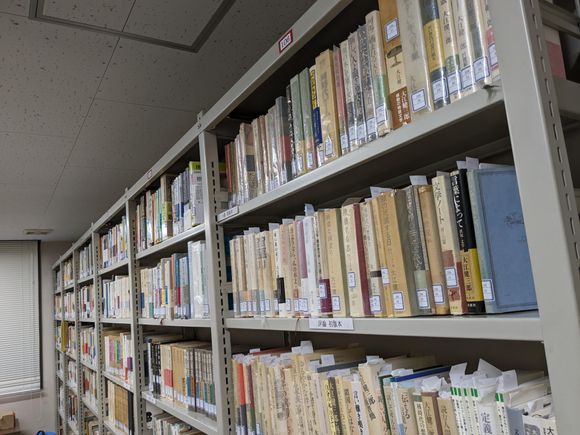

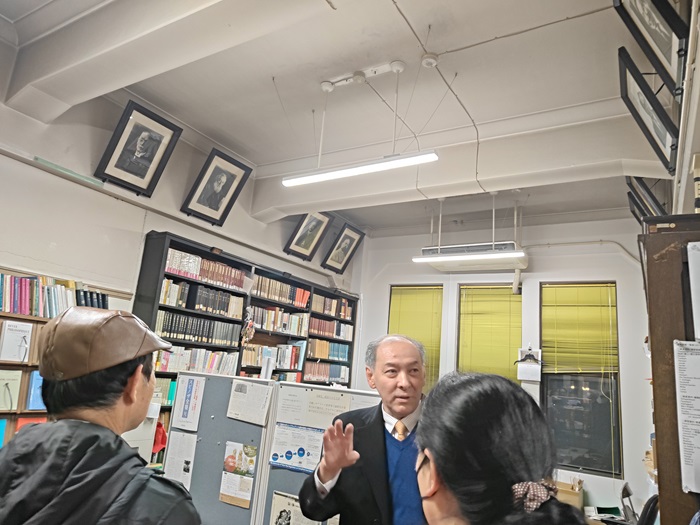

続いては、文学部長で古代ギリシア哲学を専門とする納富信留教授のミニ講義「東大哲学科の150年」です。納富教授は嘉納治五郎や岡倉天心、和辻哲郎、西田幾多郎、九鬼周造といった著名な人々が学んだ東京大学文学部哲学科の変遷を簡潔に解説し、さらに「哲学」という和訳が東京大学発祥であり、それが中国や韓国にも広がっていったという驚きの事実も教えてくれました。その後、納富教授の先導のもと哲学科の研究室を見学。無数の本に囲まれた空間は圧巻で、錚々たる歴代教授、外国人教師の肖像画も相まって歴史の深さを感じました。日本の哲学界をリードしてきた研究者達がこの法文2号館で学んできたと想像すると感慨深かったです。寄付者の方々にも、貴重な体験となったことでしょう。

最後に、文化経営学専門の小林真里教授の解説のもと、3月3日から新たに開設された文学部展示スペース「文学部の扉」の展示を見学しました。現在、行われている企画展は「思考のアトリエ」。文化資源学の学生が企画から製作まで担ったという観光、演劇、文学に関する展示は立体的で遊び心があり非常に見応えがありました。

安田講堂正面からほど近くにある展示スペースはいつでも自由に訪れることができるので、ぜひ足を運んでみてください。今後の企画展も楽しみですね。ちなみに、「文学部の扉」入口にある立派な木製看板は、「文学部の学問を支える基金」への寄付金を活用して制作されたそうです!(写真参照)

後半は、再び法文2号館内に戻り懇親会が行われました。全国各地から集まった、さまざまなバックグラウンドを持つ寄付者やその関係者の方々が親睦を深めたり前半の講義で登壇した教授とお話ししたりしていました。私もたくさんの寄付者の方から寄付に込めた思いなどを伺いました。

現役学生として文学部に在籍する娘を持つご夫妻は、「教室が雨漏りしている」という話を聞き、少しでも学生が快適に学べる環境を整えてほしいとの思いから寄付を決意したそうです。このイベントには、東大の講義や研究室に興味を持つ中学三年生の娘も参加し、密度の高い講義や企画を存分に楽しんだとのことでした。

Aさんは、50年以上前、 東大闘争が起きた時代に学生として在籍し、助教授として戻ってから定年まで過ごした母校に恩返しをしたいという思いで寄付をしたそうです。「文学部の学生、教員には自分が最もやりたい研究テーマを追究し、先人の成果を乗り越えてほしい」と語っていました。また、ご自身も、同じ文学部の中でも異なる分野の研究者とは交流する機会があまりなかったため、今回のイベントを通じて専門外の話を聞くことができて良い刺激になったと喜んでいました。

文学部が主催する考古学の海外での現地研究や、懐徳館庭園での開かれたお茶会の羽織体験を手助けをしてきた辻星野さんは、「文学部の扉」など学外の人でも入ることができる施設があることに大変興味を持ったそうです。そして、今回のイベントで訪れた施設や以前イベントを実施した懐徳館庭園など貴重な国指定文化財を継承維持していくためにも、東大の設備が一般の人にも広く開かれ、有効に活用されることを願っていると話していました。

交流会を通じて多くの方とお話しする中で、「文学部の学問を支える基金」には、文学部出身者に限らず、さまざまな方がそれぞれの思いを込めて寄付をしてくださっているのだということを実感しました。また、寄付者の中には、「地元で開催された講義を聴きに行ったことがきっかけだった」「勉強会で文学部長の納富先生と友人になった」といった、ちょっとした縁から東京大学文学部とつながりを持ち、寄付を決意した方もいました。そのことに大変驚かされるとともに、文学部の広がりの大きさを感じました。参加者にとっても、自身とは異なるバックグラウンドを持つ寄付者と交流できたことは、良い刺激になったのではないでしょうか。今回の「文学部の夕べ」のようなイベントが、大学と社会のネットワーキングの場としてさらに発展していったらいいですね。日本全国の多くの方々に愛され、応援される文学部であり続けてほしいと、強く願っています。

納富信留教授のインタビューはこちら

(文責:学生ファンドレイジングサポーター 経済学部3年 そら)

展示スペース「文学部の扉」を開設しました

2025年03月07日(金)

このたび人文社会研究科・文学部では、展示スペース「文学部の扉」を開設いたしました。開設にあたりましては、皆様方からのご寄付を一部活用させていただきました。あらためて、寄付者の皆様方に御礼申し上げます。

この展示スペースは、法文2号館の安田講堂側の広場に面した扉を数十年ぶりに開き、そこから入っていただく小さなスペースです。常設の展示物は置かず、人文知の形成過程を教育・研究の側面から実験的に学内外に向けて発信・交流する場として、人文知の多様な世界を新たな形で見せる方法を模索していきます。

オープニングイベントである3月3日からの展示「思考のアトリエ- 「あそび」を通してみる文学部」の開催に先立ち、オープニングセレモニーとして納富信留研究科長によるテープカット、文学部の扉の看板掲げ式、納富信留研究科長及び小林真理副研究科長からお祝いの挨拶があり、一般公開の運びとなりました。

本展示は以下のとおり3月3日から3月21日まで開催しておりますので、興味のある方は是非お立ち寄りいただけると幸いです。

会期:2025年3月3日(月)〜3月21日(金) 10:00~17:00(休館:日・祝)

※初日は12:00開館

会場:東京大学 本郷キャンパス 法文2号館1階「文学部の扉」

入場料:無料

主催:東京大学大学院 人文社会系研究科 文化資源学研究室

企画・運営:文化資源学フォーラムの企画と実践 履修生

協力:東京大学文学部・大学院人文社会系研究科 英語英米文学研究室/国文学研究室/スラヴ語スラヴ文学研究室

2024年活動報告

-文学部の未来を共に築くために-

2025年01月24日(金)

2024年9月に「文学部の学問を支える基金」を設置させていただきました。

早速多くのご支援をいただき、文学部の教職員と学生一同、心より感謝申し上げます。

本基金では、「大江健三郎文庫」、「地域連携活動」、「国際人文学プロジェクト」、「学生奨学金」、「文学部エンダウメント」、「文学部の基盤整備」の6つの使途を設け応援したいプロジェクトにご寄付いただける形になっており、ご寄付いただいた方には、文学部の学問や教育をより身近に知っていただくため、文学部ならではのさまざまなイベントへご招待いたします。

2025年1月からはいよいよ本基金を活用し、それぞれの事業のより一層の充実、発展に向けて邁進してまいりますので、引き続きご支援賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

<文学部の学問を支える基金>

<文学部の学問を支える基金(文学部エンダウメント)>

<文学部の学問を支える基金>

<文学部の学問を支える基金>

<文学部の学問を支える基金(文学部エンダウメント)>

<文学部の学問を支える基金>

<文学部の学問を支える基金>

<文学部の学問を支える基金>

<文学部の学問を支える基金>

<文学部の学問を支える基金>

<文学部の学問を支える基金>

<文学部の学問を支える基金>

<文学部の学問を支える基金>

<文学部の学問を支える基金>

<文学部の学問を支える基金>

<文学部の学問を支える基金>

<文学部の学問を支える基金>

<文学部の学問を支える基金>