子育て保育研究支援基金

⼦育て保育研究⽀援基⾦へのお願い

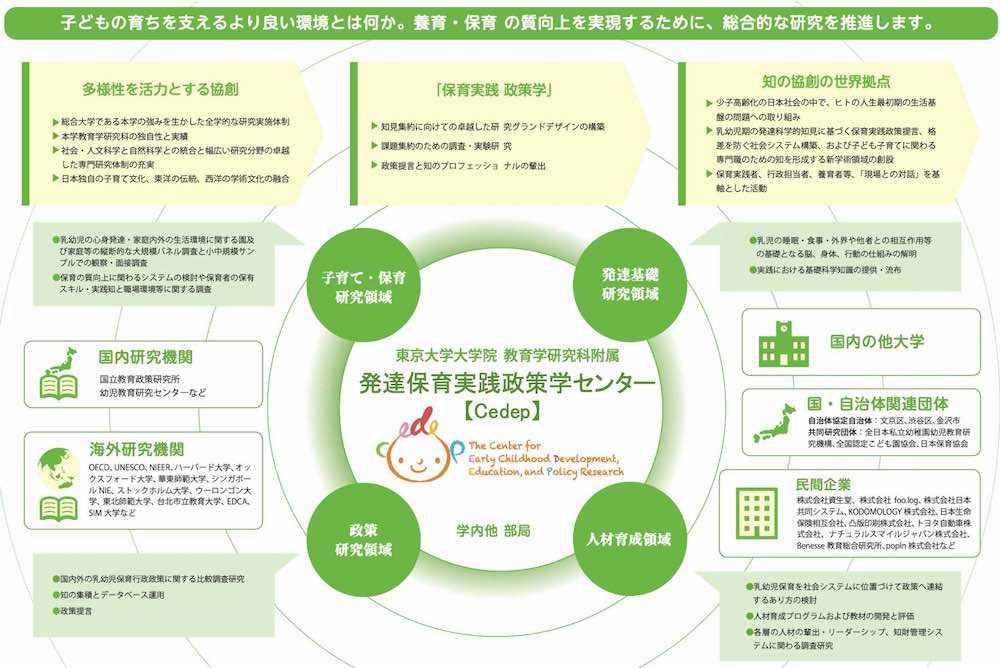

子どもの育ちを支えるより良い環境とは何か。

養育・保育の質向上を実現するために、総合的な研究を推進します。

発達保育実践政策学センター(Cedep)とは

発達保育実践政策学センター(Cedep, セデップ)は、乳幼児の発達や保育・幼児教育の実践、そのための政策に係る研究を推進する「発達保育実践政策学」という新たな統合学術分野の確立をめざして、2015年7月1日に設立されました。子ども子育てに関わる課題は、多岐に渡っています。東京大学内の研究者はもとより国内外の研究者や研究機関、子育てや保育・教育を実践している方々やその団体、実践のための制度に関わる国や自治体と連携し、子ども子育ての課題を協創探究し、解決の道筋を国際的に発信することを目的とした研究拠点です。

Cedepがめざすもの

多様性を活力とする協創

- 総合大学である本学の強みを生かした全学的な研究実施体制本学教育学研究科の独自性と実績

- 社会・人文科学と自然科学との統合と幅広い研究分野の卓越した専門研究体制の充実

- 日本独自の子育て文化、東洋の伝統、西洋の学術文化の融合

保育実践政策学

- 知見集約に向けての卓越した研究グランドデザインの構築

- 課題集約のための調査・実験研究

- 政策提言と知のプロフェッショナルの輩出

知の協創の世界拠点

- 少子高齢化の日本社会の中で、ヒトの人生最初期の生活基盤の問題への取り組み

- 乳幼児期の発達科学的知見に基づく保育実践政策提言、格差を防ぐ社会システム構築、および子ども子育てに関わる専門職のための知を形成する新学術領域の創設

- 保育実践者、行政担当者、養育者等、「現場との対話」を基軸とした活動

メッセージ

発達保育実践政策学センター(CEDEP)は、乳幼児の発達や保育・幼児教育の実践、そのための政策に係る研究を推進する「発達保育実践政策学」という新たな統合学術分野の確立をめざして、2015年7月1日に設立されました。乳幼児の保育と教育に関わる課題は、多岐に渡っています。東京大学内の研究者はもとより国内外の研究者や研究機関、子育てや保育・教育を実践している方々やその団体、実践のための制度に関わる国や自治体と連携し、保育・教育の課題を共に探究し、解決の道筋を国際的に発信することを目的とした研究拠点です。

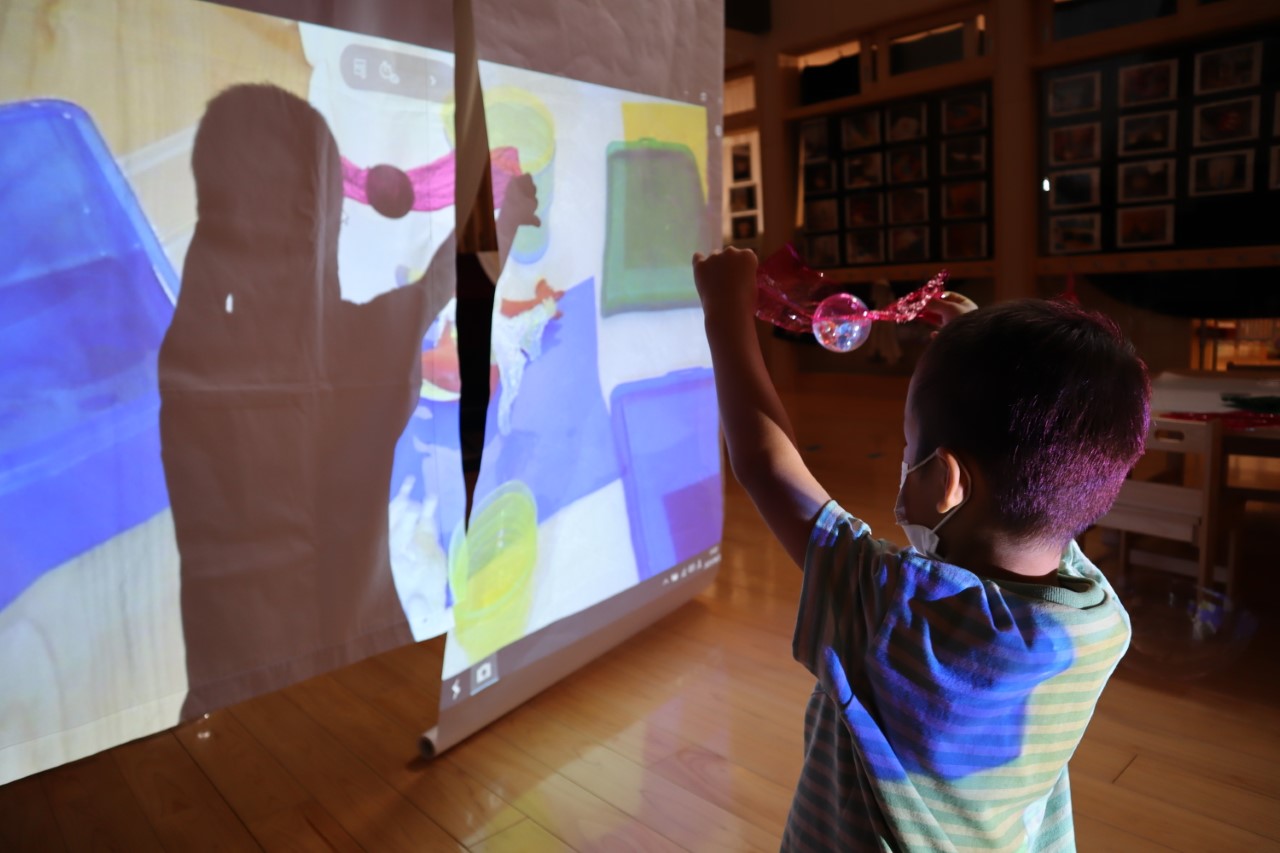

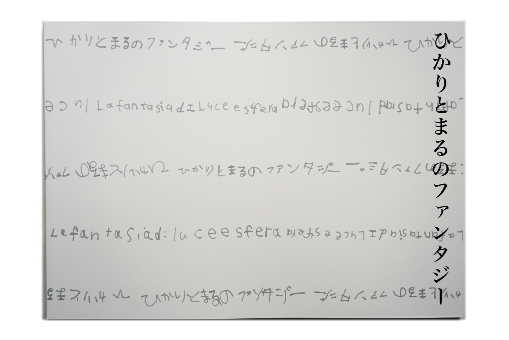

CEDEPが連携する自治体のひとつ、渋谷区では、2020年春に連携事業拠点として「子育て研究室」が区立渋谷保育園内に開設され、翌21年から「渋谷プロジェクト」が進行しています。機会があれば、是非、このプロジェクトから生まれた三篇の冊子『ひかりとまるのファンタジー』『0さいの子どもたちのはっぱ』『OHPのそうぞうとそうぞう』をご覧ください。渋谷プロジェクトは、イタリアで生まれたレッジョ・エミリア・アプローチに想を得たもので、冊子には知覚と感性、言葉と身体を駆使してヒトやモノや自然に接し、感情や思考を表現する子どもたちの姿が生き生きと記録されています。一人ひとりの子どもの感情と思考の表現に耳を傾ける保育者と研究者に支えられ、子どもたちは驚きや問いに突き動かされて「美しさ」と出会い、探究と表現を重ねることで深く豊かに学んでいます。

「あらゆる学問は、保育につながる」

総合大学である東京大学の知の多様性を生かし、皆様と共に、子どもと子どもにかかわる誰もが集い、語らう知の広場=アゴラになることを目指して参ります。これからも、当センターをどうぞ引き続きご支援くださいますよう、お願い申し上げます。

教育学研究科附属発達保育実践政策学センター(CEDEP)は、幼児教育・保育の振興に関する調査研究を推進するために創設された国内大学で唯一の国際政策研究拠点です。2015年に、乳幼児発達基礎科学に基づく保育実践政策の構築を目指して創設され、今年で10周年を迎えます。

CEDEPは、乳幼児期の重要性がクローズアップされるグローバルな状況において創設されました。それから10年、その重要性の認識は、ますます高まっています。人の生涯のウェルビーイングにおいて、乳幼児期の適切なケアと教育が重要であることは言うまでもありません。乳幼児の発達に関わる研究が進展し、ICTやAIなどのテクノロジーが飛躍的な発展を遂げる中で、子どもたちにどのようにして適切な環境や活動を準備するかということの理論的実践的な探索は、私たちCEDEPにとって継続的なミッションとなっています。

もう一方で、子どもたちを市民として社会に位置付けつつ、ともに生きる今と未来をどのようにつくっていくかということも、大切な課題として立ち現れてきています。2023年のこども基本法、2024年のこども大綱には、乳幼児が未来へと育っていく存在であるばかりでなく、今、ここを生きる存在であることが明示されました。どのように子どもたちの声に耳を傾けることができるのか、どのように共に持続可能な社会をつくっていくことができるのか、どのようにモノや他者と呼応しあいながら共に進んでいくことができるのか。こちらの課題についても、理論的実践的な探索を積み重ねていく必要があります。

CEDEPはこれまで、子育て・保育、発達基礎、政策、人材育成の4つの部門において、国、自治体、企業、国内外の他の研究機関等と連携しながら、先端的で探索的な研究に積極的に取り組んできました。また、その知見を生かしつつ、調査研究や実践的なプロジェクトを展開してきています。これまでの研究成果や進行中のプロジェクトの詳細は、CEDEPのウェブサイトをご覧ください。

CEDEPでは、今後も研究活動を継続・発展させ、社会に貢献して行きたいと考えております。そのためには、皆様からのご支援が不可欠な状況です。当センターの活動に賛同いただけるようでしたら、「子育て保育研究支援基金」や寄付講座などを通じてご協力頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

経過報告

2025年07月02日(水)

教育学研究科附属発達保育実践政策学センター(CEDEP)は、子ども・子育てに関する学際的・国際的研究拠点として2015年に設立されました。多くの調査研究を実施すると共に、シンポジウム等による活発な知の発信、アジア諸国や欧米の研究者との継続的交流を行い、社会的・国際的に認知されるようにもなってきました。主な活動は以下です。

〇調査研究

保育・幼児教育の質と子どもの発達の関連を検討する調査を複数実施し、日本の保育・幼児教育の実態を明らかにしてきました。

- 2019年度から「保育の質と子どもの発達に関する縦断的研究-質の保障・向上システムの構築に向けて」(科研費 基盤研究S)において、0歳からの保育の質と子どもの発達の関連を縦断的に検討しています。この調査は、2024年度より「乳幼児期の保育の質と子どもの発達に関する縦断的研究:生態学的アプローチによる検討」(科研費 基盤研究A)として継続しています。

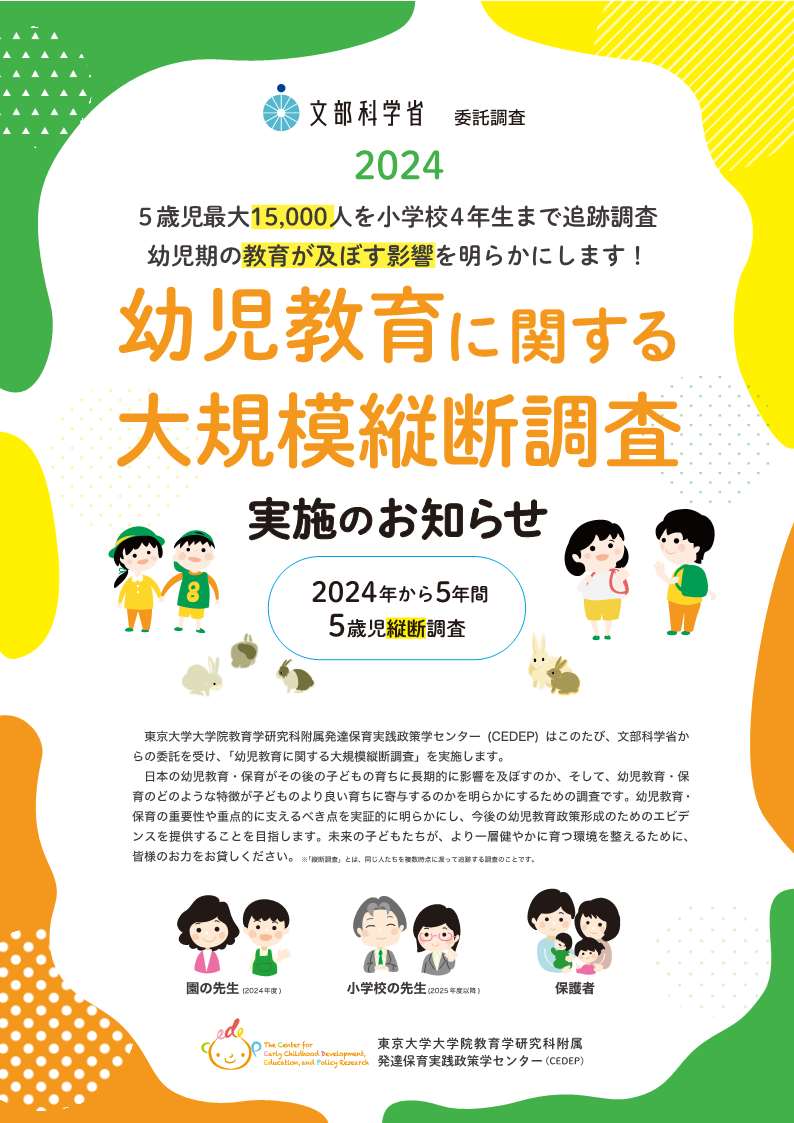

- 2023年度から「幼児教育の効果に関する縦断的研究」(文科省委託調査)として、全国の園・学校の園長・校長、担任保育者・教師、保護者への質問紙調査によって、5歳児から小4までの縦断調査を実施しています。

〇国際共同研究

乳幼児分野において国際的にも先端的なテーマについての共同研究を行ってきました。

- 2023年度からイギリスのユニバーシティ・カレッジ・ロンドン IOEの研究者との共同で、多様な文化的背景を持つ子どもたちの言語発達と学びの支援についての研究を行っています。

- 2023年度から「子どもと自然の新しい関係のための教育理論とアプローチの構築:気候変動の時代の保育」(科研費 国際共同研究加速基金)として、スウェーデンのストックホルム大学、カナダのウェスタン大学の研究者との共同研究を行っています。

〇自治体・企業との共同研究

自治体との共同で、地域の実情に応じた保育・幼児教育の課題について研究を行ってきました。また、企業との共同研究プロジェクト(累計15企業)を実施しています。

- 東京都、石川県、東京都文京区、東京都渋谷区、東京都港区、石川県金沢市、栃木県佐野市、と「教育・研究交流連携事業に関する協定」を締結し、共同研究や委託研究を実施しています。

- 東京都との共同事業として、東京都「とうきょう すくわくプログラム」を受け、都内市区町村および保育・幼児教育施設が、0歳から6歳の子どもたちと大人たちの協同的で創造的な探究を組織し、子どもの学ぶ権利を保障することを支援する「東京プロジェクト」を行っています。

- 共創型研究として、石川県との共同で、一人一人の子どもの最善の利益を考慮した保育の実現をめざして、地域全体の教育・保育の質向上を目指したコンソーシアムの設立や「0歳児からの教育ガイドライン」の策定などを行ってきています。

〇若手研究者の育成

乳幼児分野に関する高い専門性を持つ人材の育成のために、若手研究者から研究を公募し、研究費を支援する「若手研究者育成プロジェクト」(2022年度7件、2023年度7件、2024年度12件、2025年度5件)を実施しています。

〇社会的発信

研究知見の社会的発信を積極的に行ってきました。CEDEPが設立された2015年7月から2025年6月までの累計で、シンポジウム・セミナーの実施が154件、ウェブサイト閲覧数が約150万件、メディア掲載は96件です。

頂いた寄付の主な使途

外部研究資金からの支出が難しい経費に大切に使わせていただいています。

- CEDEP運営のための基盤経費

- CEDEPに所属する研究者が自身の研究を実施するための研究費

- 「若手研究者育成プロジェクト」のための経費

- シンポジウム等運営のための経費(講演者謝金、通訳経費等)

CEDEPは、2015年に幼児教育・保育の振興に関する調査研究を推進するために創設された国内大学で唯一の国際政策研究拠点です。今年で10周年を迎えます。

乳幼児期の重要性の認識は、この10年でますます高まっていると言えると思います。人の生涯のウェルビーイングにおいて、乳幼児期の適切なケアと教育が重要であることは言うまでもありません。気候変動や自然災害、格差の拡大、社会的分断、民主主義の揺らぎ、AIの急速な発展等、地球規模の様々な課題が噴出し、予測不可能性や不確実性が増す中で、子どもたちにどのようにして適切な環境や活動を準備するかということについての理論的・実証的・実践的な探索をさらに進めていきたいと思います。

もう一方で、子どもたちを市民として社会に位置付けつつ、ともに生きる今と未来をどのようにつくっていくかということも、大切な課題として立ち現れてきています。2023年のこども基本法、2024年のこども大綱には、乳幼児が未来へと育っていく存在であるばかりでなく、今、ここを生きる存在であることが明示されました。どのように子どもたちの声に耳を傾けることができるのか、どのように共に持続可能な社会をつくっていくことができるのか、どのようにモノや他者と呼応しあいながら共に進んでいくことができるのか。こちらの課題について理論的・実践的に探究する新たなアプローチを切り拓いていきたいと考えています。

私たちはこれまで、乳幼児分野のみならず多様な分野にかかわる国内外の多くの研究者、保育・幼児教育実践者、自治体担当者、保護者、その他の多様な関係者の皆様と関係性を構築し、対話・協働しながら活動を進めてきました。子どもたちと共に生きる持続可能な社会の構築を目指し、今後も活動を継続・発展していきたいと思いますので、皆様のご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。

2024年活動報告

-2024年度 発達保育実践政策学センターの活動報告-

2025年02月20日(木)

発達保育実践政策学センター(CEDEP)は、その名が示す通り、乳幼児期の子どもの発達、保育・教育の実践や政策について研究する教育学研究科附属のセンターです(CEDEPウェブサイト)。

少子化が予想を超える勢いで加速し、社会情勢も大きく変動する中で、これからの子育てや保育・教育をどのように考えていけばよいのでしょうか。CEDEPでは、国内外の多様な分野の研究者、乳幼児期の保育・教育に関わる実践者やその団体、国や自治体の担当者、企業関係者等と連携し、共同・協創型の研究を実施しています。

研究を進めるにあたっては、複数の競争的研究費(科研費等)や、国・自治体、企業等から委託・共同研究費を得ていますが、当然のことながら、そうした研究費の使い道は、その研究プロジェクトのための経費に限定されています。そのため、本基金は、CEDEPの運営基盤の持続・強化にとって必要不可欠です。本基金への皆様のご支援により、CEDEPこども研究員の募集や若手研究者育成などをはじめとしたセンターの運営の強化、研究のさらなる発展や発信の充実につながっています。

皆様のあたたかいご支援に心より感謝御礼申し上げます。

〇プロジェクトの報告

大きなプロジェクトとしては、文部科学省委託調査による「幼児教育に関する大規模縦断調査」、東京都との共同事業「東京プロジェクト」(とうきょう すくわくプログラム推進事業との連携による)を本格的に始動しました。以下にその概要を報告します。その他のプロジェクトに関しましては、研究活動ページをご覧ください。

文部科学省委託調査による「幼児教育に関する大規模縦断調査」は、全国の幼児教育・保育施設(幼稚園・認定こども園・保育所等)に通う5歳児最大15,000名を小学校4年生まで追跡調査するものです。日本の幼児教育・保育がその後の子どもの育ちに長期的に影響を及ぼすのか、 そして、 幼児教育・保育のどのような特徴が子どものより良い育ちに寄与するのかを明らかにするための調査です。幼児教育・保育の重要性や重点的に支えるべき点を実証的に明らかにし、 今後の幼児教育政策形成のためのエビデンスを提供することを目指しています。

2023年度に予備調査を実施し、2024年度から本格的に始動しました。今後、研究を確実に進めていくと共に、分析結果を発表していきます。

また、東京都「とうきょう すくわくプログラム」を受けて、「東京プロジェクト」を始動しました。東京プロジェクトは、東京大学CEDEPが東京都と連携して、都内市区町村および保育・幼児教育施設が、0歳から6歳の子どもたちと大人たちの協同的で創造的な探究を組織し、子どもの学ぶ権利を保障することを支援する取組です。この取組を通して、子どもたちの探究の豊かさがみえてきています。今後、研究によって子どもの探究のプロセスを可視化するとともに、子ども時代の意味や、これからの保育・教育の役割についても皆様と対話していきたいと思います。

〇センターの運営に関して

こども研究員は、現在、約1,500組の親子の方々が登録してくださっています。CEDEPのラボにお越しいただいての研究や、アンケート調査研究への御協力をお願いすると、かなり早い段階で多くの方からのレスポンスをいただけます。CEDEPの研究を進める上での強い味方です。

若手研究者育成プロジェクトでは、教育学研究科の大学院生を対象として、子どもの発達や保育・教育に関連した研究に対して支援を行い、この分野の研究者を育成しています。2024年度は、12組の研究(グループ・個人)を支援しています。本分野の発展のためには若手研究者の育成が不可欠であり、重要な取り組みだと考えています。

発信に関して、2024年度は計18件(2025年1月31日現在)の主催・共催のシンポジウム・セミナーを実施し、国内外の多様な分野の専門家を招いて対話・議論を行いました。参加者の皆様からも、毎回、たくさんの熱心なコメントやご質問をいただくことで議論が深まっています。これからの研究や実践・政策のありかたを考える上でのたくさんの示唆が得られました。

繰り返しとなりますが、CEDEPの皆様のあたたかいご支援に、心より感謝御礼申し上げます。引き続きのご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。

2023年活動報告

-乳幼児の「探究プロジェクト」を進めています-

2024年03月11日(月)

2018年5月、教育学研究科と渋谷区の間で「保育・教育・研究交流連携事業に関する協定」が締結されました。協定に基づく研究プロジェクトとして、レッジョ・インスパイアードの実践とその研究を行う「渋谷プロジェクト」が2021年度より開始されました。イタリアのレッジョ・エミリア市の乳幼児教育の哲学と実践は、子どもたちの質の高い学びを保障する教育として世界的に注目されています。その哲学においては子どもたちを「研究者」「探究者」として捉え、幼児学校や保育所で子どもたちが存分に研究・探究できるように環境を整えています。その哲学と実践に学びながら、2023年度も引き続き渋谷保育園で探究のプロジェクトを進めてきました。

https://www.cedep.p.u-tokyo.ac.jp/research/shibuya-project/

また、これまでの活動から書籍を出版しました。乳幼児期の探究の活動やそこでの子どもたちの学びの姿が広く共有されることを期待しています。

2023年度には、渋谷プロジェクトでの取り組みを基盤として、教育学研究科と東京都の「幼児教育・保育に関する協定」に基づく共同プロジェクトを開始しました。東京都内の4つの自治体とその自治体内の14の保育園・幼稚園に協力いただき、芸術や教育の専門家と協働して探究プロジェクトを行っています。

【イベントのご案内】保育の新時代:渋谷からの発信

2022年08月22日(月)

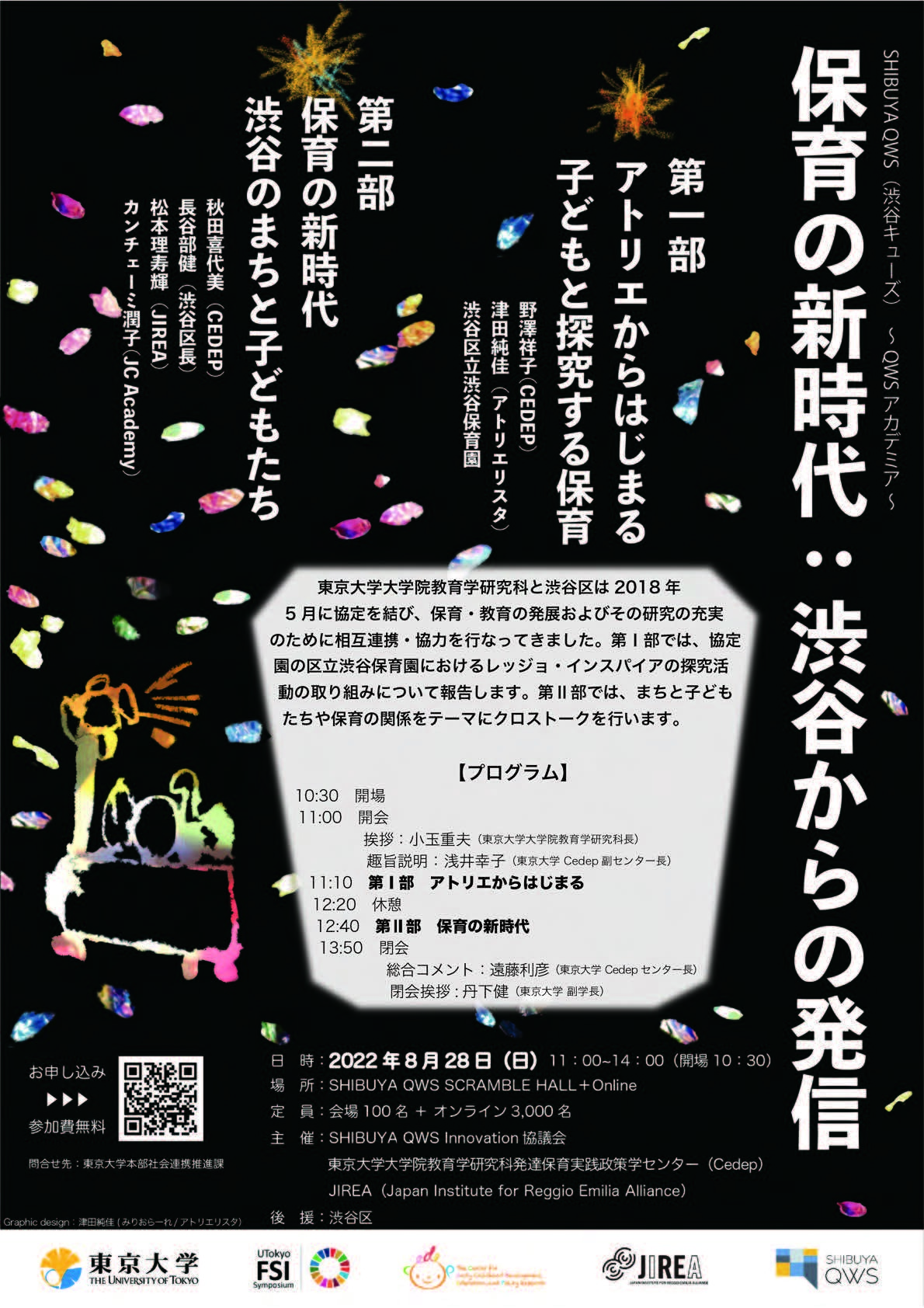

東京大学教育学研究科発達保育実践政策学センター(Cedep)とSHIBUYA QWS Innovation 協議会、渋谷区、JIREAが主催する下記イベントを開催します。

本イベントには、大学院教育学研究科、Cedepから多くの先生方が登壇されます。また、場内で「光の探究」のプロジェクトの展示を行なっています。

“ 東京大学大学院教育学研究科と渋谷区は2018年5月に協定を結び、保育・教育の発展およびその研究の充実のために相互連携・協力を行なってきました。このイベントでは、その試みについてお知らせします。第Ⅰ部「アトリエからはじまる:子どもと探究する保育」では、協定園の区立渋谷保育園におけるレッジョ・インスパイアの探究活動の取り組みについて報告します。第Ⅱ部「保育の新時代:渋谷のまちと子どもたち」では、コミュニティ・自治体と子どもたち・保育の関係をテーマにクロストークを行います。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、オンライン配信のみとなる場合がございます。”

SHIBUYA QWSより引用

連携プロジェクト:渋谷プロジェクト

[日 時] 2022年8月28日(日)11:00~14:00

[会 場] スクランブルホール(SHIBUYA QWS内) /ZOOMウェビナーによるオンライン

[参加費] 無料

各領域の活動概要

2019年12月20日(金)

子育て・保育研究領域

概要:

子どもの養育・保育環境の実態等を調査し、保育者・保護者支援に繋げるとともに、子育て・保育に関する政策形成に必要なエビデンスや専門的知識の提供を行なっています。主要な事業として、保育者や保護者対象の大規模質問紙調査を行いました。また、保育の質に関する理解を深めるため、海外で開発された保育の質評価スケールを翻訳出版するとともに、わが国ならではの保育の特徴を考慮し、日々の保育を振り返り対話するための研修ツールを開発しています。さらに、食・睡眠等の子どもの健康に関する記録と支援を目的としたアプリ開発、並びに、海外で開発された子どもの発達測定アプリの日本語版を作成しました。子どもの養育・保育環境の質向上を目指し、様々なアプローチから調査・交流・支援を行なっています。

発達基礎研究領域

概要:

ヒトがどのように発達するのかについての認識は、その時代の科学、哲学、社会の有様によって変わってきました。特に、急速に進んでいる現代の科学的な研究は、広い意味での生命現象の理解に大きな影響を及ぼしてきました。胚や胎児の段階から、身体や脳の形態はどのような原理で形成され、行動や意識や心の発現へと至るのでしょうか。発生や発達に見られるマクロな現象は、分子や細胞のミクロなレベルとどのように関連しているのでしょうか。乳幼児の身体や脳は、複雑な物理的・化学的・社会的環境のもとで、どのように発達するのでしょうか。言語の獲得や学習にはどのような機構があるのでしょうか。このように、ヒトの発達の原理については、まだ多くの未解明な点が残されています。ヒトの発達の研究は知の総力戦であり、あらゆる学問領域を巻き込むことで、発展すると期待されます。

政策研究領域

概要:

各分野の最新の成果に基づく政策研究の発展を図るとともに、政策形成・実施に資する実践的な知見の提示や政策提言、さらにはこれら政策の研究と実践を担う人材の育成を目指して活動を進めています。就学前教育の効果について諸外国では社会科学的な研究が進んでいますが、日本では保育・幼児教育政策を専門とする社会科学の研究者自体が非常に少ないのが現状です。政策領域では国内外の比較を含めた事例研究、自治体や保育所・幼稚園等へのパネル調査と分析、海外の政策研究者や研究機関との連携・交流などを進め、政策研究の国際拠点の形成と日本の保育・幼児教育政策へ貢献します。

人材育成領域

概要:

エビデンスに基づく子育て・保育の質向上を支える人材の育成、政策提言のできる若手研究者の育成を中心に、本テーマに関わる様々な人々が科学的知見を実践の場で活かすための支援を目的としています。

21世紀の現代にあって、あらゆる社会問題は複合的要因の下で存在し、その現実に対応できる人材が求められています。保育・教育の問題も多岐にわたり、自然科学、社会科学、人文科学の効果的な連携が不可欠です。人の能力向上を総合的に支える人材育成は、とくに学際的アプローチが必要とされます。当センターでは、「多様性・卓越性のある人材輩出」を掲げ、ヒトの発達・保育の質・保育政策に高度な専門性を持つ人材、子どもの立場に立って現場の問題を解決へ導くことのできる人材、さらに、異なる学問領域、保育現場、行政といった様々な層の活動を大局的に理解し、総合的判断ができる人材など、多彩な育成を図ります。現場の実情から国際的動向まで、幅広く視野を設定し、教材・教育プログラムの開発を進めてまいります。

研究成果を書籍化しました!

<子育て保育研究支援基金>

才能豊かなおもいやり溢れる子どもたちが自由に伸び伸びとその才能を発揮できる新たな教育大改革を、日本政府と共に。

胎内にいる時から6歳までに、その子の人生、運命、将来、未来が大きく

<子育て保育研究支援基金>

また、健康で快適に、安心して暮らせる、

幸せ、喜び(悦び)、笑顔溢れる日本、世界、地球へ

<子育て保育研究支援基金>

<子育て保育研究支援基金>

子どもは自分自身で自発的に学び、遊び、生き、貢献し、お金を得、お金を管理できる教育(共育)を。

子どもの能力、才能、吸収力はとても優れていて、6歳までに、ほぼ、脳が完成される。

<子育て保育研究支援基金>

子どもが将来、伸び伸びと才能、能力を発揮し、日本、世界、地球に心魂から日々喜んで貢献できる社会、日本、世界、地球へ

<子育て保育研究支援基金>

子ども達、子々孫々のために

日本の教育(共育)を根本から変革、改革へ

<子育て保育研究支援基金>

教育先進国 オランダのイエナプラン

世界一の教育 フィンランド

天才を育む モンテッソーリ教育

を混ぜ合わせた教育、共育を、幼少期、胎内教育から

天才、才能豊かな子、才能溢れる子達がどんどん誕生する日本へ

与え、貢献してゆく

<子育て保育研究支援基金>

<子育て保育研究支援基金>

例えば、鉄分が十分足りている場合には母子関係が良好であると言われています。

鉄分が足りないとイライラして家庭崩壊を招く危険が増大するでしょう。

鉄分だけが栄養ではありませんが一例としてあげます。

<子育て保育研究支援基金>

<子育て保育研究支援基金>

We can do anything

<子育て保育研究支援基金>

子ども達、子々孫々のために

日本の教育(共育)を根本から変革、改革へ

<子育て保育研究支援基金>

教育先進国 オランダのイエナプラン

世界一の教育 フィンランド

天才を育む モンテッソーリ教育

を混ぜ合わせた教育、共育を、幼少期、胎内教育から

天才、才能豊かな子、才能溢れる子達がどんどん誕生する日本へ

与え、貢献してゆく

<子育て保育研究支援基金>

<子育て保育研究支援基金>

子ども達、子々孫々のために

日本の教育(共育)を根本から変革、改革へ

<子育て保育研究支援基金>

教育先進国 オランダのイエナプラン

世界一の教育 フィンランド

天才を育む モンテッソーリ教育

を混ぜ合わせた教育、共育を、幼少期、胎内教育から。

Globalに動く天才、才能豊かな子、才能溢れる子がどんどん誕生する日本へ

与え、貢献してゆく

<子育て保育研究支援基金>

<子育て保育研究支援基金>