地震研究所基金

地震研究所基金へのご支援のお願い

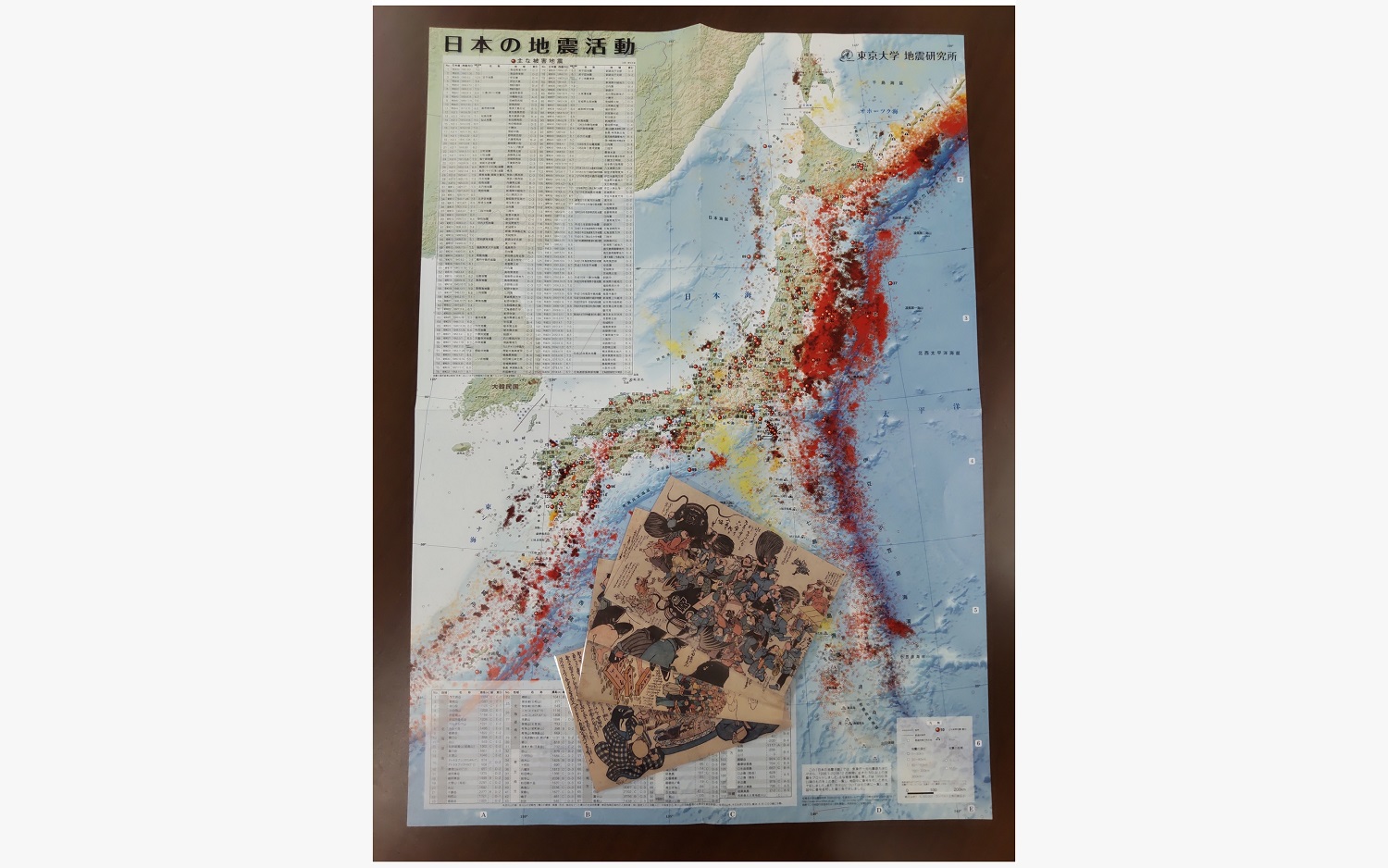

東京大学地震研究所は、関東大震災(1923年)を契機として1925年に設立されました。地震火山現象を科学的に解明し、それらに起因する災害の軽減を使命としています。これまでの100年間の観測研究データの蓄積と地震・火山学の進展により、地震・火山噴火メカニズムの理解は大きく進みました。しかし、近年の東日本大震災、熊本地震、能登半島地震、そして雲仙普賢岳噴火や御嶽山噴火など甚大な災害は続き、地震・火山研究の成果を災害軽減に繋げるための一層の研究努力を重ねていく所存です。

2025年に創立100年を迎えた地震研究所では、これまでの研究所の歩みと成果を振り返り、使命達成に向けた次の100年の研究発展と人材育成のための「地震研究所基金」を設立しました。

皆さまのあたたかいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

東京大学地震研究所長 古村孝志

東京大学地震研究所全景(右:1号館、中央奥:2号館、左:3号館)

地震研究所Webはこちら

地震研究所について

地震研究所は、地震・火山噴火予測と災害軽減方策の探求と、その根源である地球内部構造・ダイナミクスの解明を包括した総合的な教育研究活動を推進しています。さらに、史料編纂所と連携した歴史地震の研究や、大学院情報学環・総合防災情報研究センターとの協働による、社会のリスク情報や災害情報の発出に向けた研究を進めています。

また、地震火山科学の共同利用・共同研究拠点として、研究設備やデータを整備して国内外の研究者との共同研究を進めるとともに、国の建議に基づく地震火山観測研究計画を全国の大学や国の行政・研究機関と推進する中核機関の役割を担っています。

地震研究所には、地震学、火山学、地球科学、地質学、測地学、歴史地震学、情報科学、社会基盤学、建築学などを専門とする75名の教員が在職し、70名の事務・技術職員、20名の研究員とともに75名の大学院生の教育と支援にあたっています。また、海外の大学から研究員やインターンシップ研修生を受け入れて指導を行うとともに、大学院生を海外機関に派遣し国際共同研究を推進するなど、国際的な人材育成に務めています。

地震研究所では、研究成果を社会に伝達し、地震・火山現象の理解と防災に繋げるために、大地震・噴火発生時にはWebページや新聞・テレビ報道等を通じて研究速報を発出しています。また、年間を通して中高生や一般の方々を対象に施設見学や講演会を開催するなど広報活動に力を入れています。

地震研究所の活動(ギャラリーアーカイブ)はこちら

地震研究所YouTubeチャンネルはこちら

本プロジェクトについて

1.広報活動・人材育成への活用

地震研究所では研究成果の普及と社会との対話を深めることを目的とする広報アウトリーチ活動に力を入れています。地震・火山噴火時には、すみやかに研究速報を地震研究所Webページに掲載し、またテレビや新聞報道に協力しています。

地震研究所には、年間1600名を超える中高生や一般の方々が訪れ、施設見学や地震火山の講義を提供しています。地震・火山、地球物理学、そして防災分野の将来を担う国際的な人材育成に向けて、海外の若手研究者を地震研究所の経費で招聘し共同研究を行ったり、海外機関と連携したワークショップなどの開催も行っています。また、地震・火山教材の製作にも取り組んでいます。本基金は、これら広報活動の発展や、人材育成の支援経費として活用させていただきます。

地震研究所一般公開の様子はこちら

国際サマースクールの様子はこちら

2.地震計博物館の展示拡充への活用

地震研究所では、地震計、ひずみ計、重力計などの高度な計測機器を自ら開発し、先端的な観測研究を続けています。

地震研究所の100年間の歴史を写す地震計博物館には、お雇い外国人のユーイングらが明治中期に開発した初期の地震計から、大正・昭和期に東京大学地震学教室で開発された機械式地震計、永久磁石とコイルを用いた電磁式地震計、そして最新の電子技術を用いた高性能地震計まで、地震計の変遷が展示され、教育研究に活用されています。これらの地震計で記録された100年間の貴重な観測データはデータベース化され、過去の大地震と地震活動の解析に活用されています。

創立100年を記念して、本基金により全国の観測所で活躍した機械式地震計(大森式地震計、萩原式地震計など)を修復・整備するなど、博物館の展示を拡充させる予定です。

寄附者のみなさまには、地震計博物館を含む地震研究所の施設見学ツアーにご招待します。

2025年活動報告

〜 地震研究所創立100周年記念事業を実施 〜

2026年01月20日(火)

地震研究所は、関東大震災を契機に、「地震・火山現象の科学的解明と、それらによって引き起こされる災害の軽減方策を探る」ことを使命として、大正14年(1925年)11月13日に東京帝国大学に創立されました。2025年は創立100周年。皆様からお寄せいただいたご寄付を活用し、記念展示の拡充や記念イベントを開催することができました。

1.100周年記念式典・講演会・記念祝賀会の開催

2025年11月12日(水)に、創立100周年の記念式典・講演会、祝賀会を執り行い、多くの皆様にご臨席を賜りました。関係機関や学会、OB・OG、現役教職員・院生など多くの方々が参加し、地震学の過去・現在・未来について講演・交流が行われました。

本記念式典・講演会ならびに記念祝賀会は、皆様からお寄せいただいたご寄付を活用し、これまでお世話になった方々への感謝の気持ちをお伝えする機会として開催いたしました。改めまして、長年にわたるご支援に心よりお礼申し上げます。

2.100周年記念同窓会・懇談会、記念談話会の開催

100周年記念カウントダウンイベントの一環として、2025年10月17日(金)に、地震研究所記念同窓会・懇談会および記念談話会を開催しました。

終会のあと、皆様のご寄付により整備した地震計博物館の見学会を開催し、談話会で紹介された、研究を支えてきた懐かしい地震計との再会を楽しんでいただきました。

地震研究所談話会は、最新の研究成果を所内外に発信する場として、地震研究所設立のわずか3か月後に記念すべき第1回が開催され、現在も8月を除く毎月1回開催されています。

開催情報は、下記に掲載しています。

https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/seminar/

3.地震研究所一般公開・公開講座の開催

2025年9月20日(土)に、地震研究所の一般公開と公開講座を開催しました。しばらくはオンラインでの実施が続いていましたが、6年ぶりに対面での開催が実現しました。当日は、小・中・高校生や大学生に加え、多くの家族連れや一般の皆様にもご来場いただきました。研究成果や観測装置の展示、実験の紹介、講義などを通じて、来場者の方々と地震研スタッフとの活発な意見交換が交わされ、大変盛況のうちに終えることができました。また、ご寄付により整備した地震計博物館や100周年記念展示を、参加者の皆様にご覧いただきました。

4.100周年記念展示・マスコットキャラクターの制作

地震研究所100周年記念事業として、沿革(年表)のパネル、地震研究所の設立に関する公文書、初代所長の肖像写真、研究所の建物の変遷を紹介するパネル、その他の100周年にちなんだ資料のガラスケース展示、リアルタイムで地震活動を見ることができるモニタなど、地震研究所の100年の歩みを振り返る記念展示の拡充を進めました。

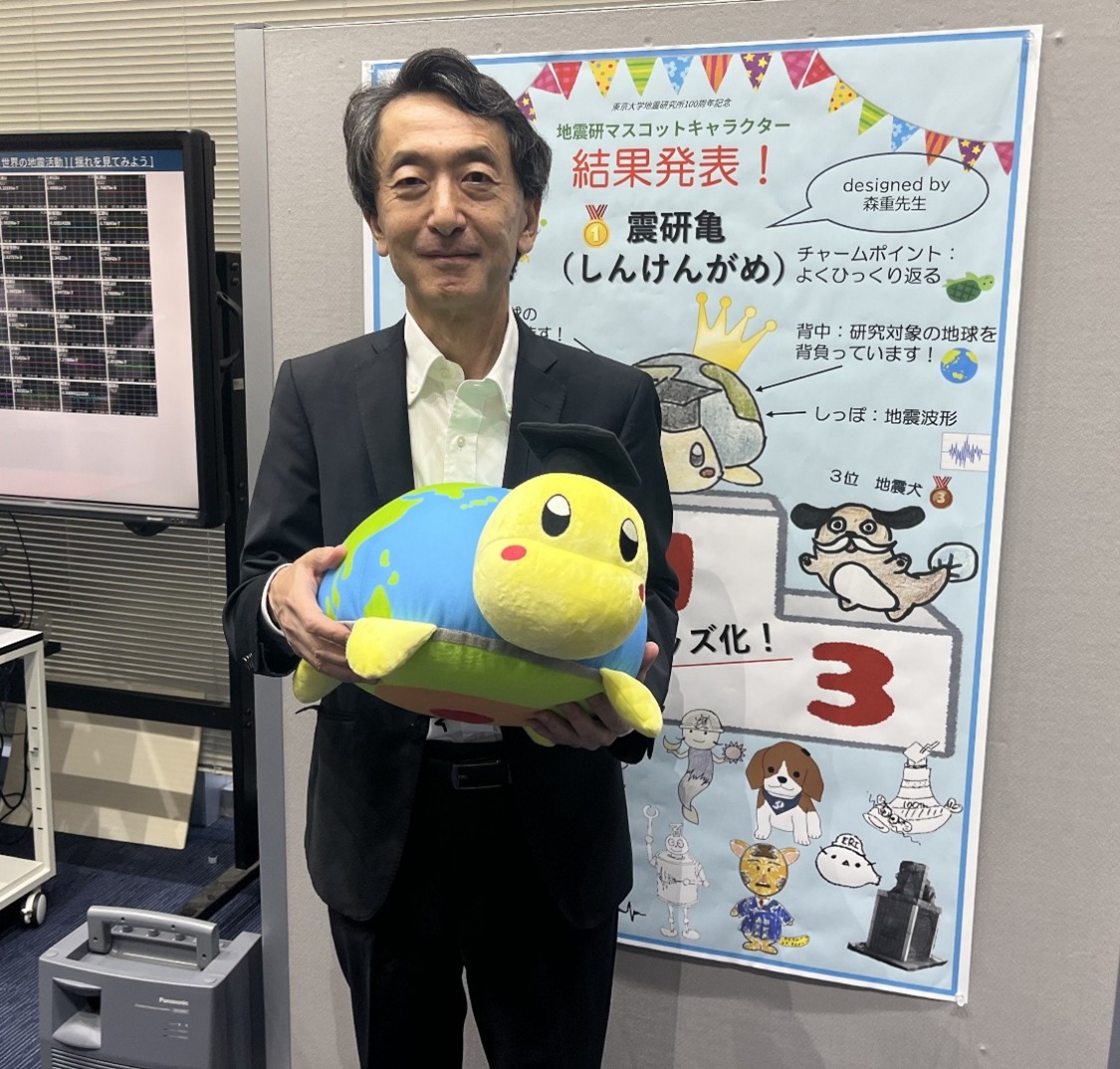

また、「震研亀(しんけんがめ)」という地震研究所のマスコットキャラクターを制作しました。これから広報やイベントで活用していく予定です。

ガラスケース展示では、貴重資料の保存のために普段は複製品を展示しているものもありますが、一般公開の際には特別に原本の公開もしておりますので、ぜひ、その機会にご覧いただけたらと思います。

*地震研究所一般公開

https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/outreach/openhouse/

100周年記念式典・講演会ならびに記念祝賀会を開催しました

2026年01月06日(火)

地震研究所は、関東大震災を契機に、「地震・火山現象の科学的解明と、それらによって引き起こされる災害の軽減方策を探る」ことを使命として、大正14年(1925年)11月13日に東京帝国大学に創立されました。本年、創立100周年を迎えることができたのは、ひとえに皆様からの温かいご支援とご厚情の賜であり、心より御礼申し上げます。

去る11月12日に、創立記念式典・講演会、祝賀会を執り行い、多くの皆様にご臨席を賜りました。

◆100周年記念式典

100周年記念式典は、同じく竣工から100周年を迎える安田講堂において厳かに挙行され、地震研究所と関係の深い機関の皆様ならびに地震研究所関係者を含む、350名を超える方々にご臨席を賜りました(写真1)。藤井総長による式辞に続き、文部科学省研究振興局長の淵上様、内閣府広域避難・計画推進室(内閣府防災)長の鎌原様、気象庁長官の野村様、日本地震学会長の久家様、日本火山学会長の中村様より、温かいご祝辞を賜りました。

◆記念講演会

記念式典に続き、記念講演会を開催いたしました。

冒頭、津田理事にご挨拶をいただいたのち、古村所長から、創立100周年を迎える地震研のこれまでの歩みと、次の100年に向けた決意をお話しいたしました。続いて、カリフォルニア工科大学の金森博雄名誉教授とオンラインで中継を繋ぎ、「地震研究所と地震学の100年『地球科学と災害軽減への役割』」と題して、世界の地震学を牽引してこられたご経験から、地震研究所と地震学の発展の歩みをお話しいただきました。さらに、地球物理学の研究者としての経歴を持ち、現在は直木賞作家としてご活躍の伊与原新先生には、「地震学に託す夢」と題して、地震学の未来、そしてその可能性について語っていただきました。

金森先生、伊与原先生からは、それぞれのご経験と視点に基づき、地震学の過去と未来に光を当てるとともに、将来を力強く後押ししてくださるご講演を賜りました。

式典・講演会の詳細につきましては、東京大学広報誌『学内広報』 2025年12月号に掲載されました。ぜひご覧ください。

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/public-relations/kouhou.html

◆記念祝賀会

記念祝賀会は、会場を東京大学山上会館に移して開催いたしました。この山上会館は、東京大学100周年記念事業として建設されたとのことで、地震研究所の100周年を祝う場として深い縁を感じる会場となりました。

文部科学省大学官房審議官(研究開発局担当)の古田様よりご祝辞を賜ったのち、地震研究所と関係の深い東京大学の各部局の先生方からも、温かいご祝辞をいただきました。

祝賀会では、これまで地震研究所を支えてくださった多くの皆さまとともに、地震研のこれまでの歩みを振り返り、次の100年を共に語り合う貴重なひとときとなりました。また、地震研の歴代所長の先生方からは、当時のエピソードなども交えながら、現役所員に向けた温かいエールをいただき、会場は始終和やかな雰囲気につつまれました。

本記念式典・講演会ならびに記念祝賀会は、皆様からお寄せいただいたご寄付を活用し、これまでお世話になった方々への感謝の気持ちをお伝えする機会として開催できました。改めまして、長年にわたるご支援に心よりお礼申し上げます。誠にありがとうございました。

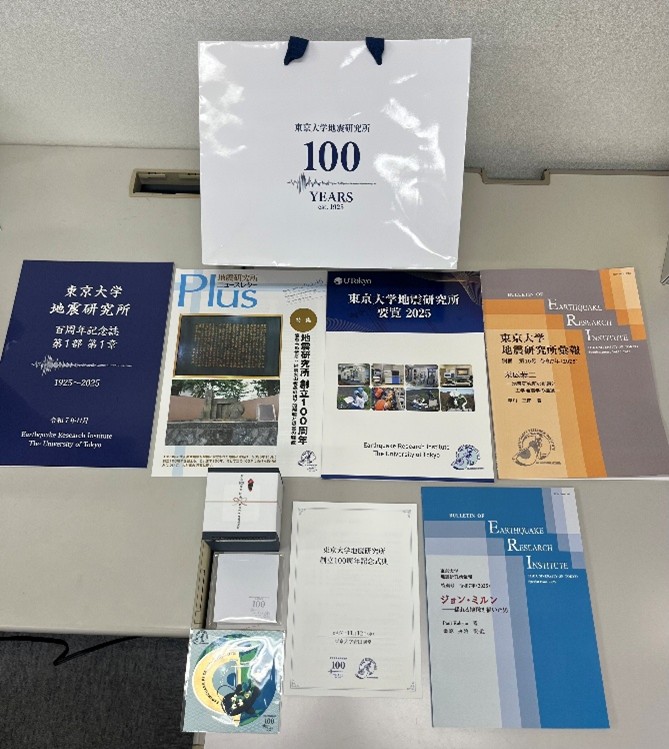

◆創立100周年記念品

ご出席いただきました皆様にお渡しした記念品をご紹介します(写真2)。

■ 『東京大学地震研究所 百周年記念誌(第1部・第1章)』

現在編集を進めている100周年記念誌のうち、地震研の活動の歩みを概要としてまとめた小冊子です。地震研の100年の歴史と観測研究活動をコンパクトに紹介しています。

■ 記念品(能登ガラスのペーパーウェイト、和紙シール)

2024年能登半島地震からの復興への願いを込め、能登の自然の恵みを受けた素材を用い、能登のガラス職人の方々に制作していただいたペーパーウェイトです(写真3)。あわせてお配りした和紙シールは、地震と結びつけられてきた鯰を、ヘルメットをかぶった研究者が賢明に押さえようとする姿をモチーフにしています。 制作者による制作背景は以下のnoteでご覧頂けます:

https://note.com/cosmotech/n/n9656d002b6f6

■ 地震研究所彙報 特別号

『ジョン・ミルン-揺れる地球を描いた男』 Paul Kabrna著、桑原央治 訳・注

お雇い外国人として東京帝国大学に招聘され、日本に地震学の基礎を作ったジョン・ミルンの生涯と、日本での研究活動を記録した特別号です。

■ 地震研究所彙報 別冊第10号

『末広恭二―地震研究所の創設と工学地震学の推進―』 翠川三郎 著

地震研究所初代所長末広恭二による地震研究所の創立と、工学地震学の発展についてまとめられた論文です。

地震研究所彙報のバックナンバー以下よりご覧いただけます:

https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/BERI/archive.html

地震研究所100周年記念による同窓会・懇談会、記念談話会を開催しました

2025年11月25日(火)

2025年10月17日(金)に、地震研究所100周年記念カウントダウンイベントの一環として、記念同窓会・懇談会および記念談話会を開催しました。終会のあと、皆様のご寄付により整備した地震計博物館の見学会を開催し、談話会で紹介された、研究を支えてきた懐かしい地震計との再会を楽しんでいただきました。展示された機器には、数々の技術や工夫が詰まっており、機器開発や観測研究の思い出話にも花がさきました。

◆地震研究所同窓会

地震研究所では、これまで東京大学ホームカミングデイに合わせ、週末に教職員と学生OB・OGが集まる同窓会を開催してきました。今年は、現役の教職員・院生との交流をより深める機会とするため、初めて平日に開催しました。

同窓会では、まず1年間の活動報告と、会長・世話人の選任を行う総会を開催しました。その後の懇談会には100名を超えるみなさまに参加いただき、OB・OGの方々から地震研究所での思い出話や観測研究での懐かしいエピソードも伺い、和やかで温かな交流の場となりました。

懐かしさということでもう一つ。地震研究所正門脇にある石造りのモニュメントも話題となりました。これは、昭和3年竣工の旧館に設置されていた、地震計をかたどった装飾を保存したもので、新館建設に伴う旧館取り壊し時に「地震学発祥記念碑」として、現在の場所に再設置されたものです。その隣には、1983年に埋設されたタイムカプセルがあり、今回の同窓会に合わせて開封し、参加者の皆さんにお披露目しました。

タイムカプセルには、地震研究所の歴史を物語る多くの貴重な資料が収められていました。その内容は以下のとおりです。

・『地震学発祥記念碑建立奉告祭司』(記念碑建立にあたり、根津神社宮司により奏上された祝詞)

・第一回地震研究所協議会(現教授会)議事録

・『地震研究所50年の歩み』

・地震研究所要覧(1982)

・解説冊子『地震をさぐる』

・東京大学職員録(1983年度版)

・創立50周年記念鯰文鎮

・地震研究所旧館全景写真および集合写真

懇談会の最後に撮影した記念写真には、広角カメラに収まり切れないほど多くの方々が集まりました。この写真をはじめ、創立100周年関連の資料も新たに加えて、150周年記念(?)の日に開封いただけるよう、再びタイムカプセルとして埋設する予定です。

◆記念談話会

地震研究所談話会は、最新の研究成果を所内外に発信する場として、地震研究所設立のわずか3か月後に記念すべき第1回が開催されました。8月を除く毎月1回開催され、これまでの開催回数は1050回を超えました。現在は、地震研究所1号館のセミナー室で対面とオンラインのハイブリッド形式で行われており、海外からの参加もあります。

今回は、100周年記念事業として同窓会に合わせて開催し、これまで地震研究所が推進してきた各研究分野の歴史と成果、今後の方向性について、各分野を牽引してこられたOBの皆様10名に講演いただきました。 会場は、かつての地震研究所2号館第一会議室(階段教室)に戻し、オンライン設備や1号館への中継設備を整えて、多くの聴講の方に参加いただける体制を整えました。

講演では、海底地震計や強震計などの開発史、国内外の地震火山観測の進展、研究にまつわる苦労やエピソード、そして今後の研究に向けたメッセージが語られました。会場はほぼ満席となり、オンラインでの参加者も230名を超える方に聴講いただき、大変充実した記念談話会となりました。

講演タイトル(講演者)

・「地震研究所での地震工学系の研究開発と社会貢献」(堀宗朗)

・「地震研究所の観測地震学への貢献」(平田直)

・「地震研究所の火山研究」(藤井敏嗣)

・「東京大学地震研究所による海底観測ネットワークの開発」(金沢敏彦)

・「概観:地震研究所における強震動の観測と関連研究100年」(工藤一嘉)

・「地震・火山の測地学的研究と地震研の果たした役割」(大久保修平)

・「グローバル地震観測-海半球観測」(深尾良夫)

・「動的地震破壊モデルの展開と課題-理論的視点からの小考-」(山下輝夫)

・「永正九年(1512)徳島県宍喰浦を襲った大津波は何だったのか?」(都司嘉宣)

・「地震研究所における岩石の摩擦と変形に関する実験的研究」(嶋本利彦)

地震研究所一般公開・公開講座を開催しました

2025年11月21日(金)

2025年9月20日(土)、東京大学地震研究所にて一般公開と公開講座を開催しました。しばらくはオンラインでの実施が続いていましたが、このたび6年ぶりに対面での開催が実現しました。

当日は、小・中・高校生や大学生に加え、多くの家族連れや一般のみなさまにもご来場いただきました。研究成果や観測装置の展示、実験の紹介、講義などを通じて、来場者の方々と地震研スタッフとの活発な意見交換が交わされ、大変盛況のうちに終えることができました。

◆一般公開

〇研究展示・図書展示

最新の研究成果を紹介するポスターを掲示し、担当教員や研究員・大学院生が自ら熱意を持って説明を行い、来場者のみなさんから寄せられた質問に応じました。展示ポスターのテーマは次のとおりです:「宇宙からの津波観測」「地球マントルの異方性を作って見る」「深層学習による地震カタログ化」「霧島火山新燃岳2025年噴火調査」「トカラ列島の地震活動」。

また1891年(明治24年)に岐阜県美濃地方・愛知県尾張地方で発生した、日本史上最大級(マグニチュード8)の内陸活断層地震である「濃尾地震」に関する絵図や写真の展示を行いました。これらの資料は、普段は図書室に保管されており、一般に目にする機会の少ない貴重な実物資料です。

〇学生実験

地震研究所の大学院生グループが企画した「地震ばねブロック実験」「津波実験」「火山噴火実験」「光ファイバーセンシング(DAS)実験」では、模型を用いて地震や火山現象をわかりやすく再現しました。地震が繰り返し起きる理由、津波の発生メカニズムと伝わり方の特徴、火山噴出物の密度と大気との混合、火砕流が生じる過程、光ファイバーを歪みセンサーとして用いて揺れを高密度で測定する仕組みなどについて実演を交えて紹介し、多くの来場者の関心を集めました。これらの学生による実験企画は、一般公開の来場者アンケートにおいて、最も面白かった企画として多くの票をいただきました。

〇機械工作室展示

地震研究所の先端的な実験装置や観測機器を開発する心臓部である、機械工作室も公開し、技術職員による工作体験コーナーを設けました。専門の技術職員から直接手ほどきを受けながら、来場者が実際に工具を使って「ねじ切り」加工を体験できるとあって、多くの方が足を止め、楽しみながらものづくりの現場を体験しました。

〇地震計博物館

一般公開にあわせて、地震計博物館を改修・拡充し、これまでより広くなった展示室で地震研究所の歩みを物語る歴代の地震計の変遷を紹介しました。博物館には、明治後期から昭和初期にかけて地震研究所で製作された萩原式・石本式・大森式といった機械式地震計が、現在も稼働可能な状態で整備されおり、これらの展示を通じて、機械式から電磁式、さらに現在の電子式地震計へと続く地震計の発展の歴史をご覧頂きました。 展示室の奥には、100年以上前から稼働し続けて大森式長周期地震計や、煤を塗った記録紙を用意するための作業室があり、地震観測の歴史と技術の進歩を間近に感じていただけたことと思います。

博物館の展示拡充には、皆様からお寄せいただいた寄附金の一部を活用させていただきました。

◆公開講座

一般公開の午後の時間には、地震研究所から少し離れた農学部弥生講堂にて公開講座を開催しました。最初の講演では、飯高隆教授(地震発生予測研究センター)が「日本で発生する内陸地震を考える」と題し、内陸地震のメカニズムや、近年の観測研究からあきらかになってきた最新の知見とともに、そして地震への備えについてわかりやすく解説しました。

続く木下正高教授(日本列島モニタリング研究センター)による「南海トラフ地震の『縁』を理解する」では、繰り返し発生し、次の発生が心配される南海トラフ巨大地震について、過去の地震の特徴や、プレート構造を調べる観測・掘削研究の成果を交えて説明がありました。

会場の模様はYouTubeでもライブ配信し、会場参加者に加えて多くの方にオンラインでも視聴いただきました。

会場では、終了時間ぎりぎりまで多数の質問が寄せられ、活発な意見交換が交わされました。参加者のみなさまと研究者とが地震と災害そして備えについて共に考え、交流を深める大変有意義な場となりました。

100周年記念展示お披露目会の開催

2025年08月20日(水)

地震研究所100周年に向け、1号館ラウンジでは、地震研の100年のあゆみを振り返る記念展示の拡充を進めています。7月24日(木)には、所内向けのお披露目会を開催し、全体で100周年記念に向けた機運を高める良い機会となりました。

冒頭、所長から地震研究所官制と年表の紹介があり、ユーモアを交えつつ地震研のこれまでの歩みを振り返りました。次に、マスコットキャラクター制作チームの職員からキャラクターが「震研亀」に決まるまでの互角の戦いと裏話が披露されました。さらに、鶴岡先生からはラボツアーで人気の地震活動モニタリングの紹介があり、その場で表示するデータの追加提案も寄せられるなど今後のバージョンアップが期待されます。最後に、加納先生と中竹係長からガラスケース内の書籍や写真展示の紹介がありました。こちらは保護のため、普段は複製品を展示しているところ、この日は特別に原本を公開しました。9月20日(土)の一般公開でも原本を展示しますのでお楽しみに。

*地震研究所一般公開・公開講義(2025年9月20日(土))対面開催のご案内

https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/panko/

1.地震活動モニタリング

地震活動モニタリングでは、「全国地震観測データ流通ネットワーク(JDXnet)」*1により収集されたリアルタイムの地震計データの中から、地震研究所の伊豆大島の観測点、関東平野の400カ所に置かれた「首都圏地震観測網(MeSo-net)」、防災科学技術研究所が全国に設置したF-net広帯域地震観測網などの地震データをリアルタイムで表示しています*2。近くに置かれた加速度センサーを触って、モニターの動きを確認することもできます。

また、F-net観測データを用いてリアルタイムに地震メカニズム(モーメントテンソル解)を決定するGRiD MTシステムの解析結果や、日本周辺の地震活動の三次元分布、世界の地震活動の様子を見ることもできます。 このように、リアルタイムをキーワードとする地震活動モニタリングは、見て触って楽しめるものとなっています。今後さらにコンテンツを増やす予定ですのでご期待ください。

※1 地震研究所では、全国地震観測データ流通ネットワーク(JDXnet) を運用し、全国の国立大学、気象庁、防災科学技術研究所等が運用する日本各地の観測点からの観測データを関係機関とリアルタイムに流通(共有)しています。JDXnetでの高速データ通信は、国立情報学研究所のSINET6、情報通信研究機構のJGN、防災科学技術研究所のデータ交換専用LAN(TDX ; Tokyo Data eXchange)により行われています。

※2 観測点には、微弱な揺れを捉える高感度地震計、低周波から高周波まで幅広い帯域の震動を記録する広帯域地震計、大地震の強い揺れを記録する強震計などが配置されており、約1万チャネルの観測データがJDXnet上で流通しています。高感度地震計データは気象庁により一元的に処理され、地震(震源)カタログが日々整備されています。地震のメカニズム解(モーメントテンソル解)の推定には、主に広帯域地震計のデータが用いられます。

2.ガラスケース展示

地震研究所1号館2階ラウンジへの階段を上った先のガラスケースでは、100周年にちなんだ資料を展示しています。展示は、地震研究所設立にさかのぼる、1891年の濃尾地震に関する図書室所蔵資料より始まります。

〇地震研究所の設立 1925年

地震研究所は、1891年濃尾地震を契機として文部省に設立された震災予防調査会の活動を引き継ぐ形で新たな研究活動を開始しました。設立直後の1926年(大正15年)から発行されている「地震研究所彙報(じしんけんきゅうじょ・いほう)」は2024年で第99号を刊行し、同じく設立直後から開催している「談話会」は2025年7月で第1049回を数えます。

さて、地震研究所が設立された1925年は、どのような時代だったでしょうか。この年、日本ではほかにもさまざまなもの、ことがはじまりました。地震研究所と同い年(100歳)のあれこれを集めてみました。

おもな展示資料:

・地震研究所彙報 第1号・第2号

第1号の「所報」には官制公布、所員と研究項目、談話会記事などがみられます。第2号では噴火 のあった十勝岳の調査の報告などが掲載されています。

・理科年表 第1冊

1925年に第1冊が刊行されました。地震に関しては今村明恒が担当しているほか、地理は山崎直方、気象は岡田武松が担当しています。展示しているのは1988年刊行の復刻版です。

〇震災予防調査会の活動と大正関東地震 1892年〜1923年

濃尾地震を契機に、1892年(明治25年)、震災予防の研究と実施を目的とした震災予防調査会が発足します。震災予防調査会の活動の多くは、東京帝国大学の教官が中心になって行われました。活動にあたっては、東京帝国大学の土地を借用していくつかの施設を作っています。また、歴史資料の調査なども実施されました。このときの東京帝国大学当局への依頼文書が東京大学文書館に保管されています。

1923年9月1日に大正関東地震が発生します。震災予防調査会では、多様な調査・研究を実施し、震災予防調査会報告100号(甲乙丙丁戊・6巻)にまとめました。この地震による大きな被害を踏まえて、地震研究のあり方の見直しが図られ、地震研究所の設立へと動き出すことになります。

おもな展示資料:

・浅間火山観測所設置に関する資料

浅間火山観測所の設置や観測に関して大森房吉と長野県知事との間でやりとりされた書簡や図面などがまとめられています。

・震災予防調査会報告100号

1923年関東地震の特集号。地震編(甲)、地変および津波編(乙)、建築物編(丙・上下)、建築物以外の工作物編(丁)、火災編(戊)に分かれています。

〇絵図と写真で見る濃尾地震 1891年

1891年(明治24年)10月28日に岐阜県美濃地方から愛知県尾張地方にかけて発生したマグニチュード8と推定される濃尾地震は、内陸地震(いわゆる直下型地震)としては史上最大級の地震です。最大震度は岐阜県や愛知県を中心に6~7相当であったと推定されており、広範囲に甚大な被害がもたらされました。明治期以降、文明開化が推し進められていた中で、電信局や紡績工場などのレンガ造りの建物の倒壊や長良川鉄橋の崩落は当時の報道で注目され、社会に大きな衝撃を与えました。

この地震によって地震研究や震災対策への関心が強まり、1892年に地震研究所の前身にあたる震災予防調査会が設立され、地震・火山噴火・耐震などに関する幅広い調査研究が進められました。

濃尾地震では、災害絵図だけではなく、当時普及し始めたカメラによって多数の写真が残されています。この展示では、図書室所蔵の濃尾地震に関する絵図と写真を上段と下段で重ねて展示し、絵図に描かれた情景と写真に記録された実際の被害の様子を比較しながらご覧いただけるようにしました。

なお、今回の展示について電子展示(https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/tosho/panko2025/)も作成しました。併せてご覧ください。

展示資料:

・明治廿四年十月廿八日 大地震後圖(ID:L000191)

濃尾地震についての瓦版(錦絵)です。レンガ造りの電信局や紡績会社の倒壊、長良川鉄橋の崩落、仮設病院での救護の様子、いまだ各所から煙が立ち上る中での震災後の人々の様子などが描かれています。

・[濃尾地震]震災写真 岐阜県之部(ID:L001240)

『大地震後圖』の左側中ほどに見える「長良川鉄橋」の崩落の様子が記録されています。

・震災寫眞(ID:L001233)

『大地震後圖』の右側に見える仮の建物に「かり病いん」の文字が見えるように、濃尾地震では多様な諸団体による医療救護活動が行われました。『震災寫眞』には「帝国大学醫學部出張/中島郡仮病院治療所」の様子が記録されています。

・[濃尾地震]震災写真 愛知県之部(ID:L001239)

『大地震後圖』の右奥に見える名古屋城の壁の崩落や榎木田門(榎多御門、現在は正門)外郭の被害が写真に記録されています。

・岐阜縣震災寫眞(ID:L001234)

濃尾地震では多数の火災も発生し、『大地震後圖』では各地で煙が上がっている様子が描かれています。『岐阜縣震災寫眞』には岐阜市街が焼失した後の写真が記録されています。

3.地震研究所マスコットキャラクター

「地震研究所にも愛されるマスコットキャラクターがほしい!」という古村所長の思いをきっかけに、マスコットキャラクター制作チームが昨年12月に発足しました。100周年という節目にふさわしい、全く新しいキャラクターが所員に受け入れられ、親しみを持ってもらえるよう、マスコット制作までのプロセスを所全体で行う方針としました。

まず、所内でマスコットキャラクター案の募集を行い、集まった案に対する投票を行いました。その結果、応募があったマスコットキャラクター17作品のうち最多票を獲得したのが、森重先生が考案された「震研亀(しんけんがめ)」でした。

震研亀は、研究対象である地球を常に背負っている存在として、亀をモチーフとしたキャラクターに、尻尾は地震波形、お腹の模様には地殻、マントル、外核、内核が画かれています。

ぬいぐるみ制作に当たっては、普段は見えないお腹に画かれた地殻・マントル・外核・内核比率が実際のものと同じになるように調整したところが考案者である森重先生のこだわりのポイントです。今後は、小さなぬいぐるみの量産化や二次元デザインデータの制作といった新たな展開も検討しているところです。

(普段は、所長室で一緒に仲良く過ごしています)

地震研究所100周年沿革(年表)が完成しました

2025年08月07日(木)

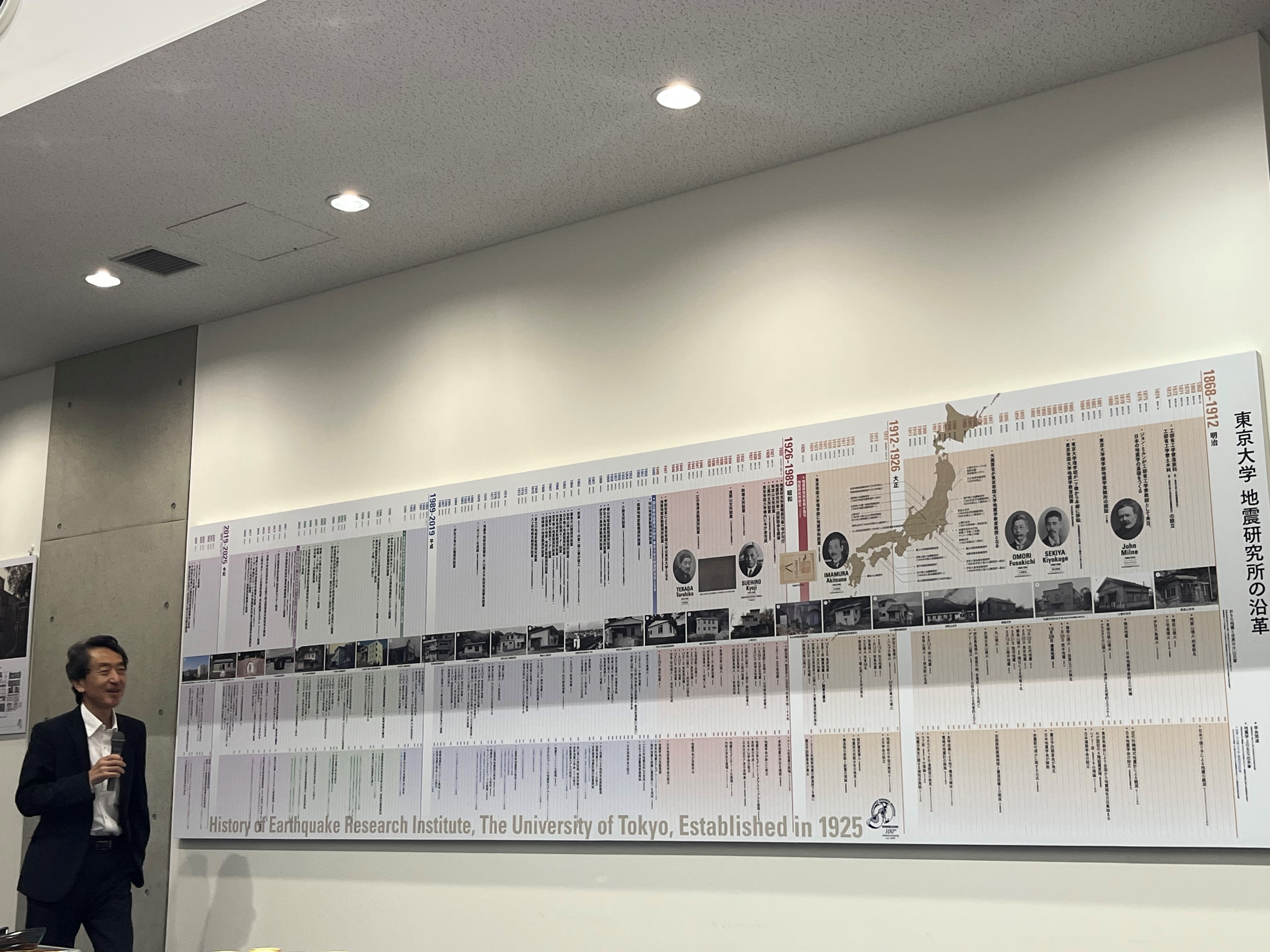

地震研究所の創立100周年を記念し、その歩みを振り返る沿革(年表)パネルを、地震研究所1号館2階ラウンジに設置しました。

この年表は、明治初期に始まる日本の地震学の黎明期から、東京帝国大学における地震学教室の設置、大正関東地震を契機とした地震研究所の創立、そして現在に至るまでの活動の歴史を、高さ1.3メートル、長さ4.5メートルにわたる大パネルにまとめたものです。

ここでは、そのごく一部のみを抜粋して紹介しますが、年表には、全国に展開された地震・火山観測所、研究棟の建設、組織体制の整備の変遷に加え、国内外の大地震・火山災害の記録、学会などの設立、そして地震学上の主な発見や成果なども時毎に紹介しています。

ぜひ2025年9月20日に開催される「地震研究所一般公開・公開講義」にて、年表全体をご覧いただければ幸いです。

(地震研究所一般公開・公開講義URL:https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/panko/)

〇 日本の地震学の黎明と東京大学における地震学の発展

年表は、明治政府により招聘された英国人ジョン・ミルンによる、日本の地震学の黎明期から始まります。ミルンは地震計を開発し、明治13年(1880年)に日本で世界初の日本地震学会を創設するなど、地震学の基礎を築きました。

その後、明治19年(1886年)には東京帝国大学理学部に地震学教室が設置され、関谷清景と大森房吉が教授として教育研究に従事しました。

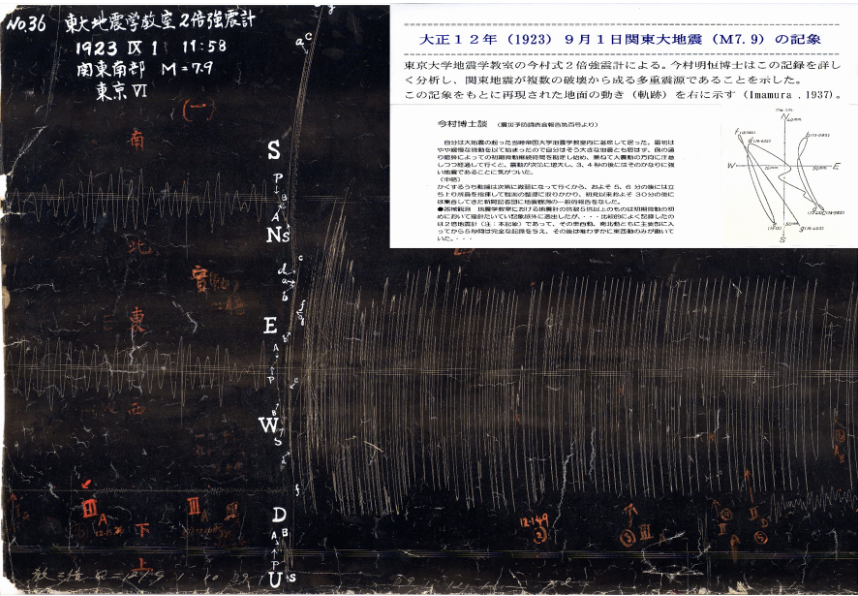

さらに、大正12年(1923年)には地震学科が新設され、大森の後任として今村明恒が着任し、地震学および地震防災の発展に大きく貢献しました。

〇 地震研究所の創立と観測体制の拡充

地震研究所は、大正12年(1923年)の関東地震(関東大震災)を契機に、大地震の発生メカニズムを解明する基礎研究と、建築物の耐震化に関する研究の必要性が高まる中、大正14年(1925年)11月13日、東京帝国大学に設立されました。昭和3年(1928年)には本庁舎が完成し、本格的な研究体制が整えられました。

その後、筑波山支所、浅間山支所、江の島津波観測所、油壺地殻変動観測所など、各地に観測施設が整備され、全国規模での地震・火山・津波・地殻変動の観測体制が構築されていきました。

戦後の昭和24年(1949年)には、国立学校設置法により、地震研究所は東京大学の附置研究所として位置づけられました。その後も研究体制は拡充され、昭和38年(1963年)には新館(現在の2号館)の第1期工事が竣工し、その後4期にわたる工事を経て昭和45年(1970年)に完成しました。

創立10周年を記念して、寺田寅彦が起草した「本所の使命」を刻んだ銅板が制作されました。この銅板には、「地震に関する諸現象の科学的研究と災害予防ならびに軽減方策の探究」という地震研究所の使命を、ここを出入りするすべての者が常に心に刻み、決して忘れてはならないという思いが刻まれています。現在、この銅板は地震研究所1号館1階のエレベーターホールに掲示されています。

〇 地震火山科学の共同利用・共同研究拠点としての発展

地震研究所は、平成6年(1994年)に文部省(現・文部科学省)に地震・火山科学の共同利用研究所に認定され、平成22年(2010年)からは共同利用・共同研究拠点として、全国の研究者に対し、観測機材やデータ、共同研究の場を提供し、地震火山学の発展をコミュニティともに推進しています。

また、平成20年(2008年)より東京大学大学院情報学環および生産技術研究所と連携して「総合防災情報研究センター(CIDIR)」を設立し、さらに平成29年(2017年)には史料編纂所との連携により「地震火山史料連携研究機構」を設置し、分野横断的な研究も活発に進めています。

平成26年(2014年)からは、自然災害に関する総合防災学の共同利用・共同研究拠点である京都大学防災研究所との間で、拠点間連携共同研究を開始し、成果の社会還元を重視した共同研究の公募を両機関で推進しています。

施設面では、昭和38年(1963年)の新館(現在の2号館)のほか、平成9年(1997年)にテレメータ棟(現在の3号館)、平成18年(2006年)には免震構造の7階建て新館(現在の1号館)が竣工しました。現在は、これら3棟を拠点に多様な研究活動を展開しています。さらに、海底ケーブル観測システムの整備や、宇宙線研究所と協力して神岡地下坑道内にレーザ伸縮計を設置するなど、新たな観測手法の開発にも取り組んでいます。

地震研究所設立の官制と建物の変遷

2025年07月29日(火)

100周年を記念して、地震研究所の設立に関する公文書、初代所長の肖像写真、そして研究所の建物の変遷を紹介するパネルを、地震研究所1号館2階ラウンジに展示しました。これらの展示は、9月20日に開催される地震研究所一般公開でご覧頂けたらと思います。

*地震研究所一般公開・公開講義(2025年9月20日(土))対面開催のご案内

1.地震研究所の設立と官制

1925年(大正14年)11月13日、帝国議会の議決と天皇の裁可により地震研究所が設立されました。その設立根拠となる「地震研究所官制(勅令第三百十一號)」は、現在、国立公文書館に保管されています。

官制の冒頭には大正天皇の「朕 地震研究所官制ヲ裁可シ 茲に之ヲ公布セシム」との勅語が記され、表紙には天皇御名・御璽、摂政名、また内閣総理大臣・子爵加藤高明、文部大臣・岡田良平の署名が添えられています。

官制では、東京帝國大学に地震研究所を附置し、「地震の学理および震災予防に関する事項の研究」を行うことが定められました。所長は東京帝國大学の教授から文部大臣が任命し、大学総長の監督のもとで研究所を運営。所員には大学の教授・助教授のほか、関係省庁から任命された職員、助手5名、書記1名も配置。研究専念教員は大学定員外として任用できる制度も設けられていました。

官制の画像は国立公文書館デジタルアーカイブでも閲覧できます。

2.初代所長末広恭二

地震研究所の初代所長(事務取扱)には、造船学を専門とする末広恭二が任命されました(事務取扱とは、工学部教授を本務としながら、地震研究所所長を代行することです)。

末広は、設立に尽力した寺田寅彦とともに地震研究所の構想を練り、船舶の振動研究を通じて建物の振動や地震工学に関心を深めていきました。関東大震災以前から地震学に強い興味を持ち、震災予防調査会の委員も務めていましたが、大震災の惨禍を体験したことをきっかけに、地震に対する専門の研究機関の必要性を痛感し、当時の東京帝国大学総長や文部省に働きかけるなど設立に奔走し、実現しました。

3.地震研究所の建物の変遷

地震研究所は工学部船舶工学科付属建物の一部を間借りしてスタートし、昭和3年(1928年)には安田講堂裏(現在の理学部4号館の場所)に建設された旧本館へと移転、本格的な研究を開始しました。

旧本館は、地震研究所の所員でもあった建築学科教授・内田祥三の設計による、地上2階・地下1階(一部地下2階)の鉄筋コンクリート造で、耐震性を強く意識した頑丈な建物でした(写真3・右)。この旧本館は、現在の本郷キャンパスの北端(弥生地区)に移転するまで使用され、その後しばらく東大の他部局が使用し、1981年に取り壊しとなりました。

現在の地震研究所は、1・2・3号館の3つの耐震建物からなり(写真3・左)、2006年に竣工した1号館は、7階建ての免震構造であり、大地震時にも研究所の機能が維持できるよう設計されています。

左 現在の地震研究所全景(1号館・2号館・3号館)(Giampiero Gandolfo Media88)

4.地震学発祥記念碑

旧本館の壁面には、月と太陽をデザインしたモザイクや、側面には石造りの地震計モニュメントが飾られていました。この飾りをもとに「地震学発祥記念碑」が建立されました。構造物の耐震設計の基礎を築き、建設工学の発展に貢献した地震学の象徴として末永く保存され、将来の地震災害による建造物被害の軽減を願って、建設会社の寄附によって建立されたものです。

当初は地震研究所3号館付近に設置されていましたが、建物の増改築や道路工事により、現在は正門脇に移設され展示されています。

高島悟史、『地震研究所正門脇「モニュメント」(地震学発祥記念碑)の歴史について(2013)』、東京大学地震研究所技術研究報告、No19、36-39.

2024年活動報告

-地震計博物館の拡充・東京大学NYオフィスでのイベント開催-

2025年02月04日(火)

1.歴史的価値の高い地震計を移転、地震計博物館の展示拡充

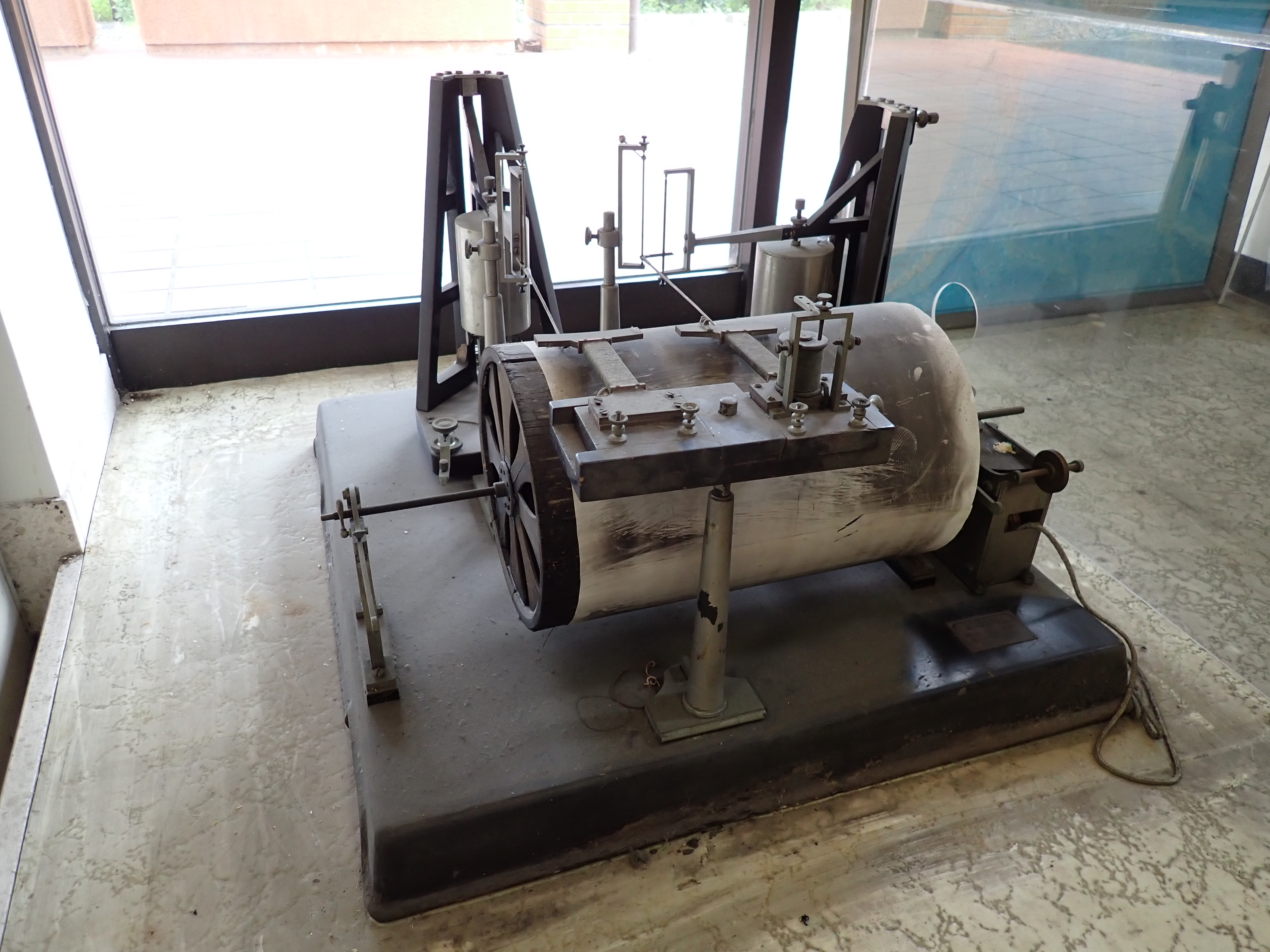

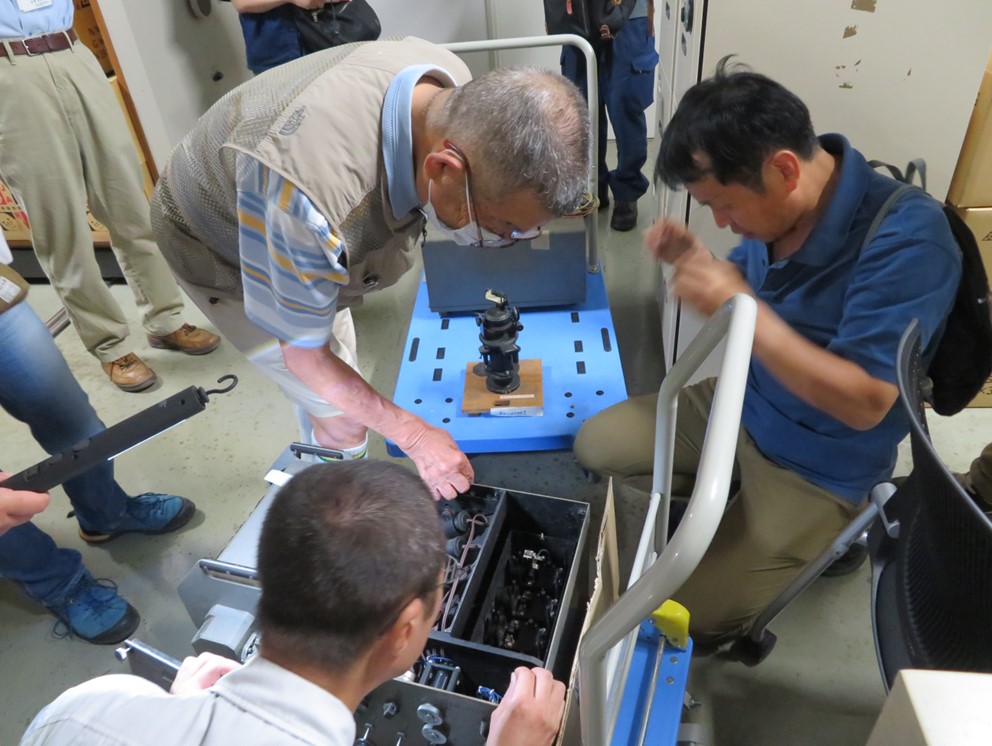

東京帝国大学地震学講座の今村明恒教授が、地震研究所の設立年(1925年)に開発した今村式14年型簡単微動計の1台が、地震研究所の広島地震観測所に保管されており、地震計博物館の展示に加えるべく、7月に移転作業を行いました(写真1)。

この地震計は、今村教授が設立した南海地動研究所の田辺観測点(和歌山県田辺市)にて1928年から地震観測を開始し、戦争により観測が中断される1943年までの観測記録が、日誌とともに地震研究所に保管されています。

日本の南極による地震観測は、第3次南極地域観測隊が1959年に昭和基地に設置した萩原式地震計が最初です。そこで使われていた実機が、東京都立川市にある国立極地研究所に保存されており、今回、地震計博物館の展示に加えるべく、地震研究所への移転作業を行いました(写真2)。昭和基地での数年間の観測において、地震と氷震(凍土や氷河などに亀裂が入るとき等に起きる地震)を含む複数の微小地震が記録されました。

これら歴史的価値の高い地震計を地震研究所へ移転し整備を行い、現在、地震計博物館に仮設置してありますが、多くの皆さんにご覧頂けるよう、展示室の整備と拡充を進めているところです。

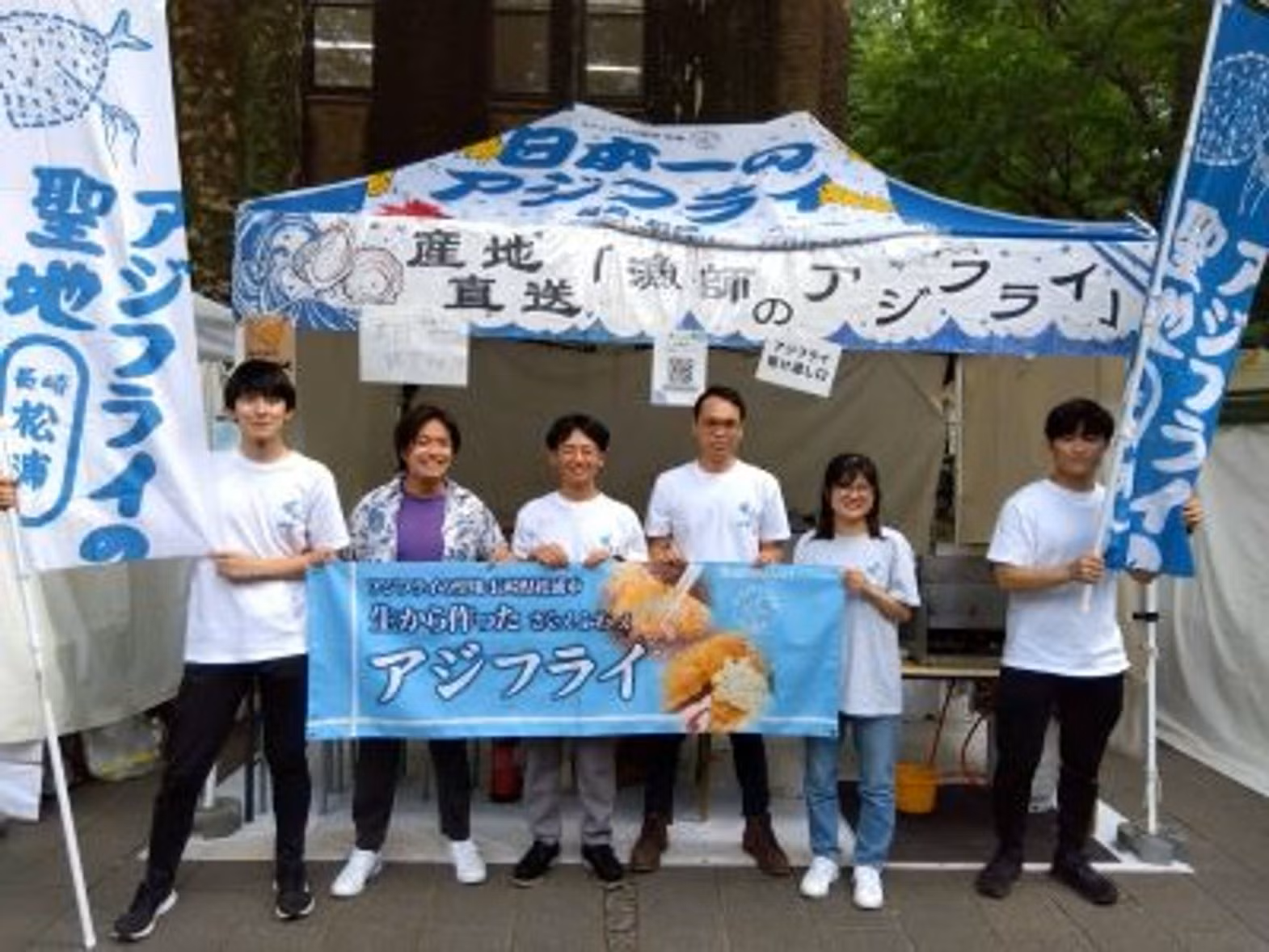

2.東京大学NYオフィスでの100周年プレイベント

100周年を祝う記念イベントを東大NYオフィスにて12月に開催しました。NYには、コロンビア大学のラモントードハティ地球科学研究所があり、地震学・地球内部物性科学などの分野で共同研究を進めています。さらにコーネル大学、イエール大学、MITなどとも人事交流や研究協力を進めています。これら東海岸地域の有力大学と地震研究所との今後の研究協力を一層強化するために、大学院生や研究員を中心とする研究交流会を開催し、ユタ大、イリノイ大、UCSC、イエール大などから多数の参加がありました。また、NY在住の東大同窓生の方々に向けて、地震研究所の歴史と観測研究の成果を紹介する講演会を開催し、写真展示を行いました(写真3)。

ラモント研究所からの参加者には、以前に地震研究所に滞在した経験や、共同研究などでの繋がりが深い研究者が多数おり、日本での体験や影響を受けた教授の名前が口々に出され、イベントは始終、和やかな雰囲気で進められました。参加した若手研究者同士の交流が活発に行われたことは大きな成果であり、地震研究所とラモント研究所をはじめ海外研究機関との多様な分野での共同研究と交流を推進する、重要なステップとなりました。

和歌山県で約100年前から地震観測に使用されていた「今村式14年型簡単微動計」 (その1)

2024年09月03日(火)

■広島地震観測所の今村式14年型簡単微動計

今村式14年型簡単微動計は、東京帝国大学地震学講座の今村明恒教授(1870-1948、1926年から地震研究所兼任)により、地震研究所の設立年と同じ1925年(大正14年)に開発されました。「簡単微動計」とは、持ち運び可能で小さな揺れを捉えられる地震計として命名されたものと思われます。

そのうちの1台が、地震研究所の広島地震観測所に保管されていたことから、地震研究所地震計博物館の展示に加えるべく、移転作業を行いました(写真1〜4)。この地震計は、和歌山県での約100年前からの地震計観測を、残されている文献や資料・観測記録から追うことのできる、歴史的価値のある装置です。

本地震計は、今村教授によって1928年に設立された南海地動研究所(地震研究所和歌山地震観測所の前身)の田辺観測点(和歌山県田辺市文里、現在は閉鎖)に設置され、同1928年から地震観測を開始しました。その後戦争により1943年に観測が中断されるまでの約15年間の観測記録が地震研究所に保管されています。

その後、1949年に和歌山県立耐久高校の新屋兼次郎先生が、地震研究所より本地震計を借り受け、同高校敷地内に観測建物(耐久地動研究所)を建てて設置し、約16年に渡って地震観測を行いました。その後、本地震計は1990年頃より広島地震観測所にて展示していました。今回は南海地動研究所の田辺観測点での観測についてご紹介します。

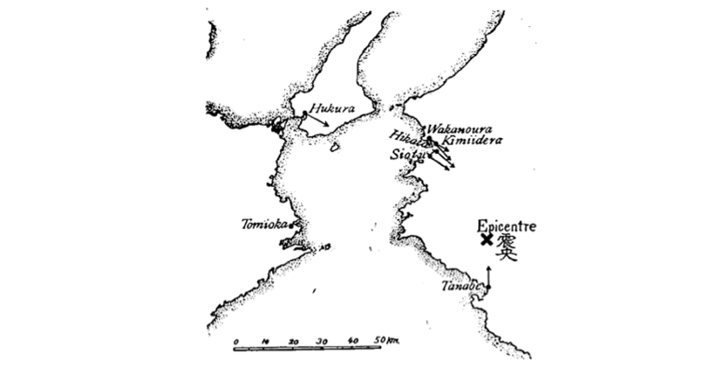

■南海地動研究所での観測

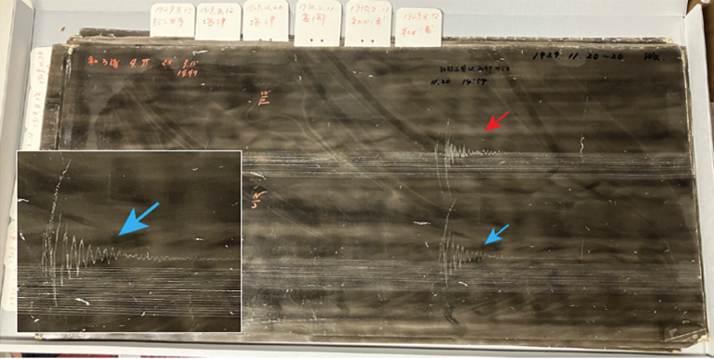

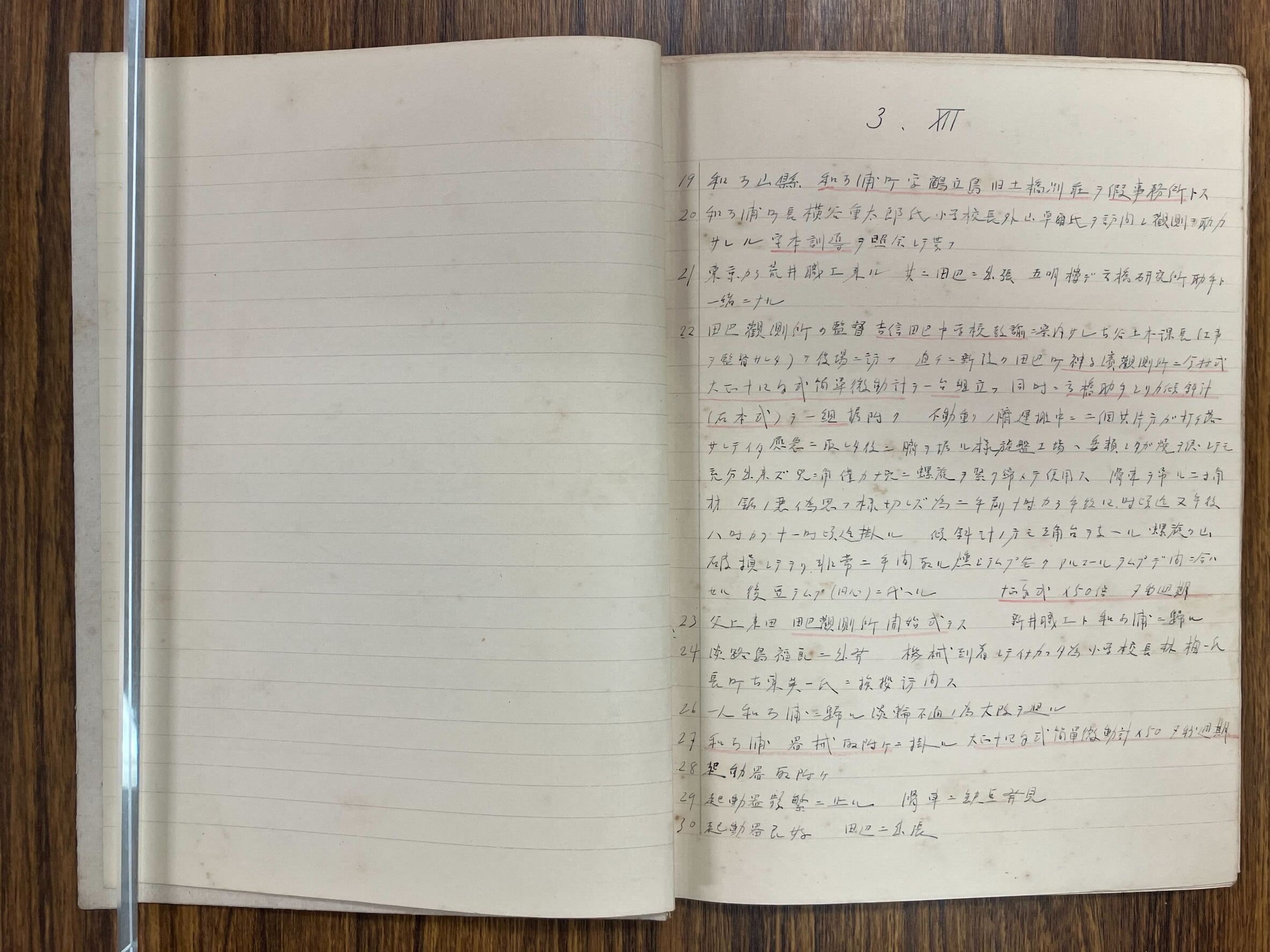

1928年より南海地動研究所では、田辺観測点を含む多点での地震観測が定常的に行われました。観測点は紀伊半島のみならず、淡路島、四国にも設置され、その数はもっとも多いときで11カ所におよびました。今村教授やその息子であり観測所主任であった今村久氏は、多点での地震観測記録を使った地震の震源決定の成果を論文として発表しています(*1、2他;図1)。論文で解析に使用された記録(写真5)を含む当時の地震観測記録は、地震研究所にて保管されています。

当時の地震観測の記録方法は、煤を付けた真っ黒な記録紙を地震計に取り付け、不動点(※参考情報参照)となる重りに連結した針が、その紙を引っ掻くものでした。記録紙は時間と共に動き、針に引っ掻かれた部分は煤が取れ白くなり、記録紙に波形として残ります。観測が終わった記録紙は、波形が消えてしまわないようにニスでコーティングし保存されました。記録紙の交換からニスづけまで、当時は手間のかかる作業が必要でした。

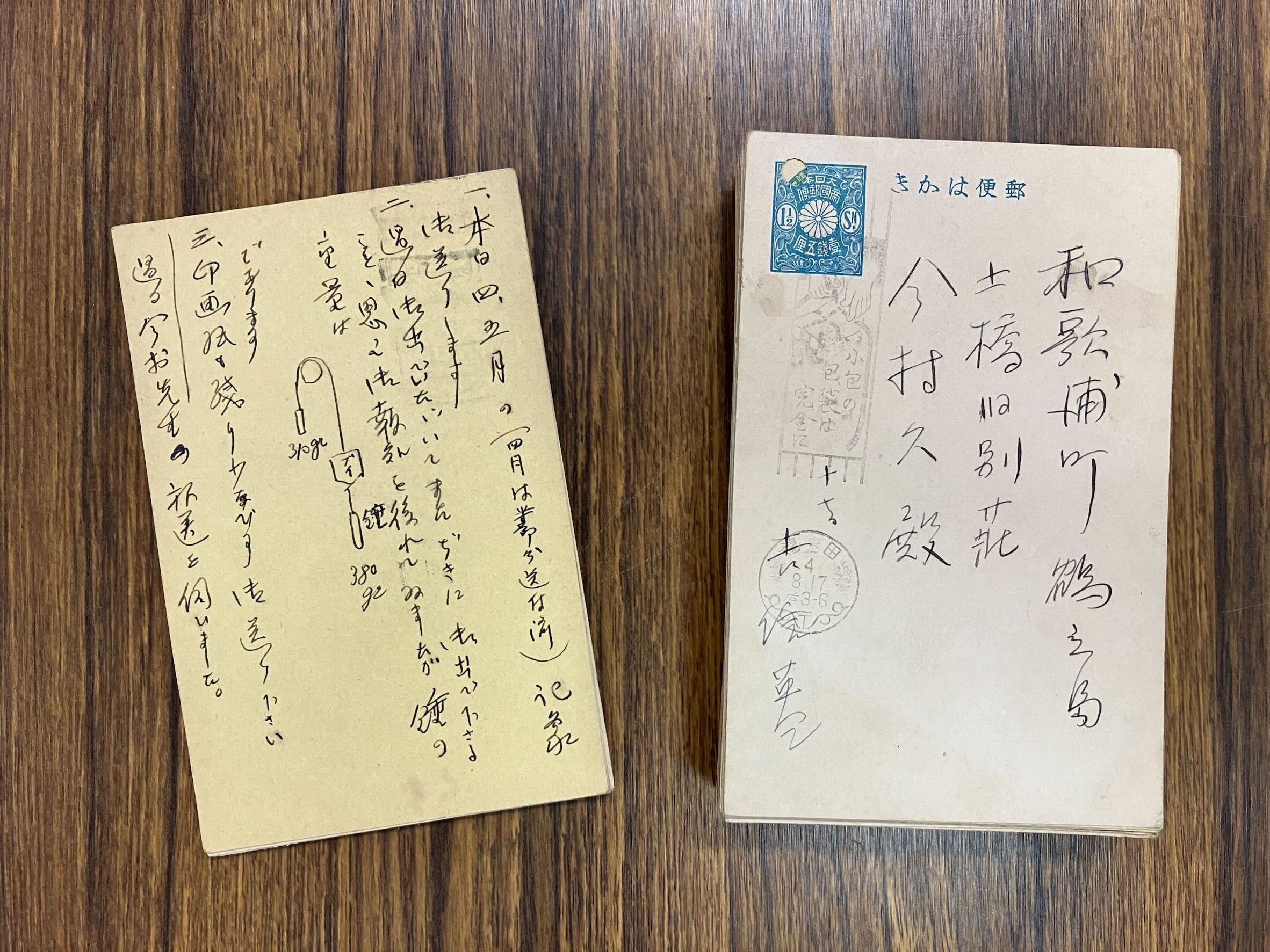

地震研究所には、地震観測記録だけでなく、当時の地震観測の様子が伺い知れる観測日誌や手紙なども状態が良いまま保管されています。今村久氏が残した観測日誌からは、当時の観測所の様子とともに、その筆跡に彼の繊細さを読み取ることができます(写真6)。田辺観測所監督の吉信氏(中学校教諭)が、観測所中心拠点の和歌浦に常駐する今村久氏に印画紙(記録紙)の催促をする葉書からは、当時観測に携わっていた人々の息遣いまで感じられます(写真7)。これらの貴重な資料についても整理し、地震計博物館の展示を拡充する予定です。このような地震研究所の活動は、皆様のご寄付に支えられています。

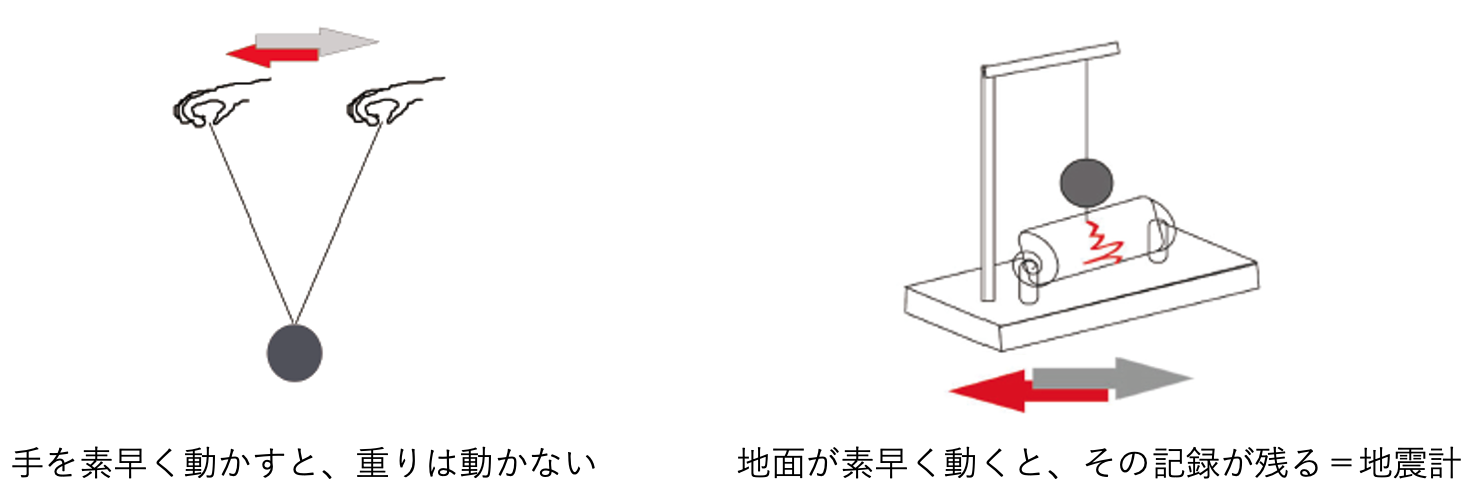

※(参考情報)地震計の不動点について

地面の揺れを記録するための地震計は、地震が起きたとき、地面と一緒に地震計全体が揺れてしまう問題があります。しかし、地震計の内部には揺れずに止まっている箇所(不動点)があり、その不動点を基準として、地面の揺れを記録することで、地震の観測を行います。今村式簡単微動計では、内部にある振り子の重りが不動点の役割を果たし(図2左)、重りにつながる針が、地面と一緒に動く煤付け記録紙を引っ掻くことで、地面の揺れが記録されます(図2右)。

この不動点も、ゆっくりとした長周期の揺れに対しては一緒に動いてしまいます。振り子の長さが長いほど、より長周期の揺れまで記録できるようになりますが、大きな地震計が必要になります。

※(参考情報)地震計博物館について

地震計博物館では、明治後期にお雇い外国人ユーイングらが開発した初期の地震計(模型)から、大正〜昭和期の機械式地震計、そして最新の電磁式の地震計まで様々な地震計を所蔵し、教育研究に活用されています。古い地震計の中には現在でも動作させることができるものもあり、当時の方法を使って実際に地震を観測できることが大きな特色です。

博物館の見学には予約が必要ですが、「バーチャル地震計博物館」にて展示をご覧いただけます。興味を持たれた方は是非訪れてみてください。

参考文献

*1 今村明恒、昭和四年七月四日紀伊強震の発生機構と地震前の地盤傾斜とに就いて、地震 第 1輯 1巻12号p847-851、1929(https://doi.org/10.14834/zisin1929.1.847)

*2 今村久、昭和四年十一月廿日有田川下流地方強震に就いて、地震 第1輯、2巻3号p170-179、1930(https://doi.org/10.14834/zisin1929.2.170)

*3 東京大学地震研究所地震計博物館パンフレット、2023 (https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2024/03/eri_seismometers_museum.pdf)

7月26日 東京大学基金「感謝の集い2024」にて

2024年08月01日(木)

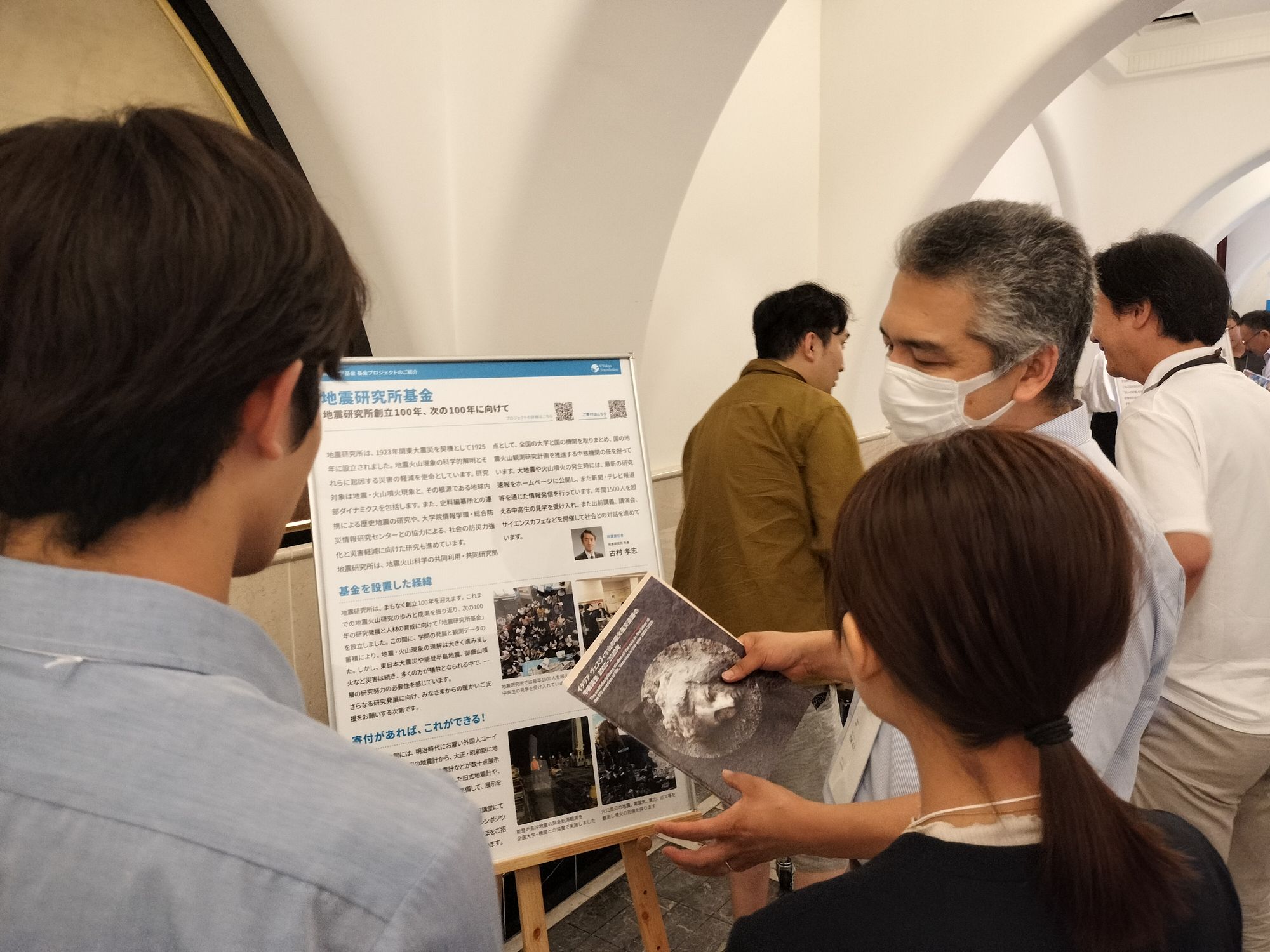

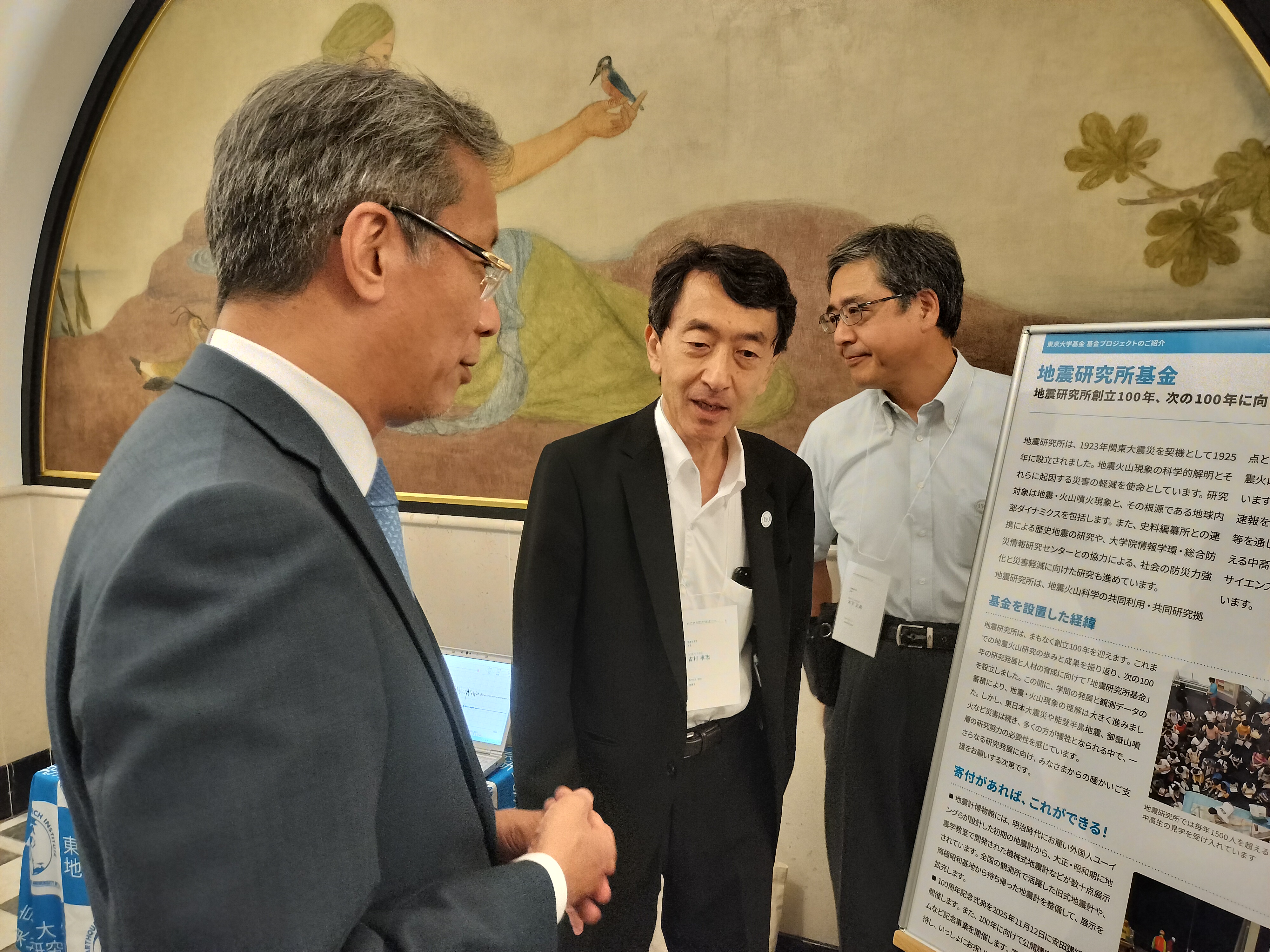

7月26日に安田講堂で行われた東京大学基金「感謝の集い2024」において、地震研究所基金のブースを出展し、古村所長と加納准教授、木下教授が寄付者の皆さまと懇談させていただきました。ブースでは、関東大震災の揺れを記録した今村式強震計(地震計)の模型や、電磁式地震計のカット模型を展示しました。

まもなく創立100年を迎える地震研究所において、地震研究所基金での次の100年に向けた研究発展と人材の育成の取り組みについてお伝えいたしました。「地震予知はできる?」「首都直下地震は本当におきる?」「昔の地震はどうやって調べる?」「地震研の見学はどこに申し込めば良い?」などの質問に熱い議論が続きました。沢山の方々にご来場いただきありがとうございました。

地震研究所では、学校や防災関連機関などの団体を対象に施設見学(ラボツアー)を実施しており、年間1600名を超える中高生を迎えています。

受け入れ対応に限りがあるため、現在は個人の見学を受け付けておりませんが、来たる8月6日(火)の東京大学オープンキャンパスにて、地震研究所公開講義・一般公開を、ライブ配信を含むオンラインにて開催いたします。ご興味ある方は、ぜひご参加ください。

□2024年 地震研究所公開講義・一般公開へのリンクはこちら

□地震研究所 学校等の団体を対象とする施設見学(ラボツアー)についての情報はこちら

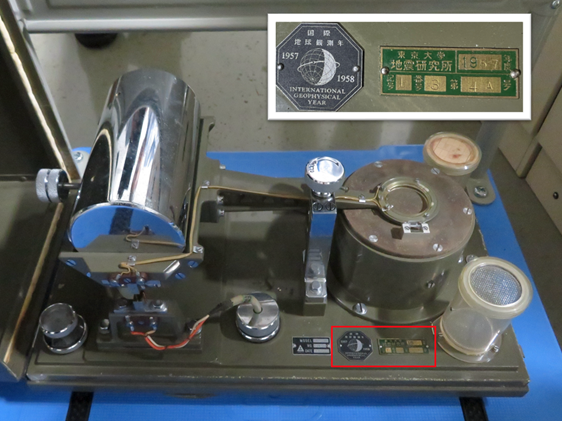

地震研究所で開発され南極観測で使用された萩原式電磁地震計(HES)の実機を移転

2024年07月31日(水)

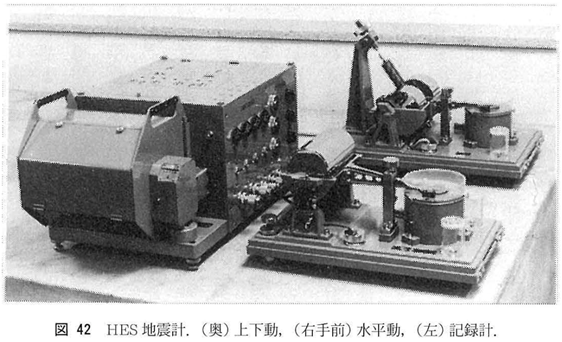

日本が実施した南極での地震観測は、1959年の第3次日本南極地域観測隊が昭和基地に設置した光学記録式の萩原式電磁地震計(Hagiwara Electromagnetic Seismograph; HES)によるものが最初となります。当時観測で使われていた実機が、東京都立川市にある国立極地研究所に保存されており、今回、地震研究所の地震計博物館の展示に加えるべく、移転作業を行いました(写真1, 2, 3, 4)。

HESは、1956年に地震研究所の萩原尊禮教授により開発されました。今回移転したHESは地震研究所が購入したもので、地震研究所の備品番号(銘板)が今もついており、南極観測発足時の日本の観測体制を読み取ることもできる歴史的価値のある装置です。

地震計博物館では、明治後期にお雇い外国人ユーイングらが開発した初期の地震計から、大正〜昭和期の機械式地震計、そして最新の電子式の地震計まで様々な地震計を所蔵し、教育研究に活用されています。古い地震計では現在でも動作させることができるものもあり、当時の方法を使って実際に地震を観測することができるのが大きな特色です。博物館の見学には予約が必要ですが、「バーチャル地震計博物館」にて展示をご覧いただけます。興味を持たれた方は是非訪れてみてください。

- バーチャル地震計博物館についてはこちら

■HESを使った南極での地震観測

南極での地震観測は、オーロラや地磁気の観測と並んで、現在まで60年以上の長期間に渡り連続観測されてきた数少ないモニタリング項目です*1。今回地震研に移転したHESは、まさにその地震観測が始まった1959年第3次日本南極地域観測隊や1961年第5次観測隊で昭和基地に設置されたものです。エレクトロニクスの進歩によって次々に新しい記録装置が開発・改良がなされ、更新されてきた一方で、揺れを記録するセンサ部(感震器)は短周期地震計として非常に安定していたため、入れ替えはありましたが同じタイプのセンサ部が2019年まで使われ続けていました。

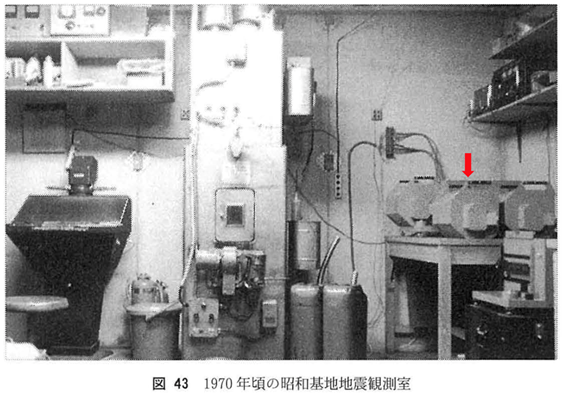

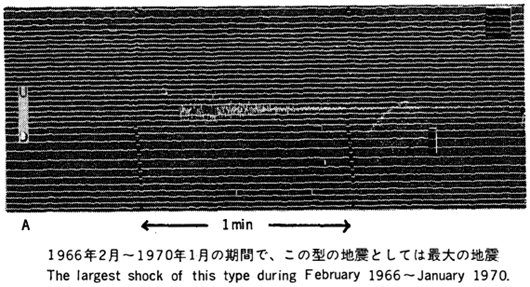

1970年頃の昭和基地の地震観測室の写真からHES記録装置が設置されていたことがわかります(写真5の赤↓)。また図1は神沼[1971]*2で示された昭和基地におけるHESの観測データで、地震の揺れが計測されています。神沼[1971]では1967年3月から約3年間における昭和基地のHES観測データを調べ、図1に示すような自然地震と氷震(凍土や氷河などに亀裂が入るとき等に起きる地震)を含む複数の微小地震を報告しています。

今回のHES地震計移転において、極地研究所の神沼先生、金尾先生には大変お世話になりました。南極に設置されていた当時のお話や昭和基地での地震観測のお話を聞かせていただけました。この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。

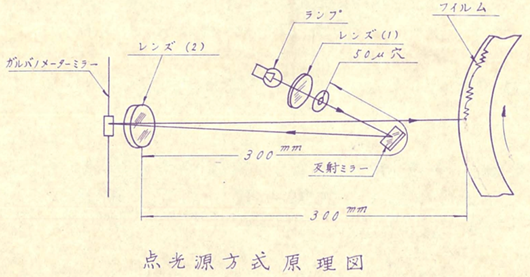

(追加情報)光学記録式の萩原式電磁地震計(HES)の原理と特徴

HESは、地面の揺れをとらえる振り子を含むセンサ部(上下動、水平動)と、地面の揺れの時間変化を連続的にフィルムに焼き付けて記録する記録装置から成ります*3(写真6)。センサ部は、内部にある振り子の揺れを、コイルに生じる電磁誘導を用いて電流に変えます。その電流は記録装置に送られ、磁石とコイルを介して、記録装置内に吊り下げられた鏡の回転に変換されます(写真7のガルバノメーター(検流計)ミラーの動きに対応しています)。鏡は点光源から出る光の光路上にあるので、この回転によって光路の向きを変化させ、その先のフィルムを感光させることで、地面の揺れをフィルム画像として記録することができます。

HESの特徴のひとつは、光学記録式を採用することで地面の揺れを高倍率(最大15万倍)に拡大して記録できることです。光を反射する鏡を電流に比例して回転させることで拡大させるので、容易に倍率を上げることが可能です。また環境温度変化に敏感である増幅電子回路を用いていないため、長期安定性にも優れています。

もう一つの特徴として、センサ部と記録装置に分かれていることが挙げられます。それまでの機械式地震計では、地面の揺れを捉える振り子と記録装置が一体化していました。一方HESを含む電磁式地震計では、センサ部で捉えた地面の揺れを電気信号に変換し、ケーブルを介して離れた場所の記録装置に届けることができます。そのため、切り離されたセンサ部は小型になり、地震計設置の汎用性が上がりました。

参考文献

*1 日本地震学会広報誌 なゐふる, No. 24, 2001年

*2 神沼克伊、昭和基地で観測した微小地震、南極資料、No.40、1971年

*3 萩原尊禮、地震予知と災害、丸善株式会社、1997年

<地震研究所基金>

<地震研究所基金>

<地震研究所基金>

<地震研究所基金>

<地震研究所基金>

<地震研究所基金>

<地震研究所基金>

<地震研究所基金>

<地震研究所基金>

<地震研究所基金>

<地震研究所基金>

<地震研究所基金>

<地震研究所基金>