東京カレッジ支援基金

ご支援のお願い

東京大学は、UTokyo Compass「多様性の海へ:対話が創造する未来」という基本方針を掲げ、「知をきわめる」「人をはぐくむ」「場をつくる」という3つの視点から重要目標を定めて、インクルーシブで自由なより良い未来社会の創造を目指しています。

東京カレッジは、3つの視点のすべてにおいて中心的な役割を果たす機関です。広く社会と関わる世界的な「場」で、分野を超えた「知」の構築を目指すと同時に、若手研究者を中心に「人」を育んでいきます。こうした活動にご賛同頂ける方々のご支援を期待しております。

国際高等研究所東京カレッジ カレッジ長

星 岳雄

東京カレッジとは

東京カレッジは、大学の研究者と市民の皆さんが未来について一緒に考え、そして創造していく場となることを目指して、2019年2月に設立されました。第一線で活躍する研究者や知識人、そして将来性豊かな若手研究者を世界中から招き、東京大学の研究者や学生と交流し、新たな知の創造を模索しています。同時に、様々な課題に関する最新の知見を世界中に発信し、社会との共創を目指します。

基本理念

発見の喜び、知の力の共有(Joy of Discovery and Power of Knowledge)

研究課題

2050年の地球と人類社会(The Earth and Human Society in 2050)

ミッション

地球と人類社会の未来に関する学問的卓越性と学際的研究を推進する

変革をもたらす知識を社会全体で創造・共有し、ともに未来を切り拓く

学際的研究を担う若手研究者を育成する

東京大学および世界の研究者との学際的な協働の場を創出する

5つの活動

ご寄付の使途

東京カレッジでは数多くの海外から卓越した研究者・知識人の招へいや社会の皆様に向けた講演会等を実施しております。皆様からいただいたご寄附はこの活動のために活用させていただきます。

・5万円で…研究グループのワークショップが1回開催できます

・15万円で…日英同時通訳の講演会が1回開催できます

・50万円で…卓越した研究者等の講演会が1回開催できます

・200万円で…卓越した研究者等を1名招へいできます

共に未来を考え、創っていきましょう。

招へい研究者よりメッセージ

長年、工学の研究者として技術開発に携わってきましたが、東京カレッジで歴史家や文学者、経済学者と交流することでこれまでと違った視点を得て、新たに挑戦したいことを見つけました。分野横断的な議論ができる東京カレッジの環境はとても価値があると思います。

フランス国立科学研究センター(CNRS)名誉研究ディレクター

キュリー研究所名誉所長

マイクロ流体力学研究所(IPGG)名誉所長

ぜひご参加ください

2025年活動報告

-共に考える未来-

2026年01月14日(水)

東京カレッジは2019年の設立から7年目を迎え、2025年も世界各地から卓越した研究者だけでなくアカデミア以外からも発信力ある知識人を招へいし、講演会やシンポジウム等の開催を通じて、先端的、分野横断的な総合知を社会の皆様へお届けしてまいりました。

2025年は34名もの研究者・知識人を招へいし、講演会等を実施しました。

特に、3月には世界的に有名な思想家でベストセラー作家であるYuval Noah HARARI氏を迎えて安田講堂にてディスカッションを開催し、多くの方々にご来場いただきました。

また、11月から12月にかけては、東京カレッジの潮田フェローであるBill EMMOTT氏、Andrew GORDON教授、Alastair MORGAN氏による潮田フェロー連続講演会を実施しました。こちらのイベントにも多くの方々にご来場・ご視聴いただきまして、感謝申し上げます。

今年も時宜にかなったイベントを数多く開催しました。これらは東京カレッジYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

また、東京カレッジのプレミアム・サポーター、プラチナ・サポーターの方々を対象とする特別講演会には、毎回ご好評をいただいております。

東京カレッジでは、海外との研究機関とのネットワークも構築しており、2025年には協定校であるコレージュ・ド・フランスから学長のThomas RÖMER教授をはじめ3名の研究者を招き、講演会を開催しました。このほかにも、スウェーデンにある、主に人文社会科学分野の研究を促進・支援するために設立された財団のRiksbankens Jubileumsfondと2月に覚書を締結し、2026年にスウェーデンから新たな研究者が東京カレッジに着任予定です。

メールマガジンでは、イベントや配信の最新情報など、東京カレッジの活動に関するさまざまなトピックをお届けしています。現在の登録者数は9千名以上となっており、2025年には毎月発行するメールマガジンのほか特別号も含めて17回発行しました。メールマガジンの購読登録はこちらです。

また、2025年には国際公募によって200名以上の中から選ばれた優秀な若手研究者7名が、ポスドク研究者として新たに着任しました。

これらポスドク研究者を含む東京カレッジの研究者や、招へいした研究者・知識人等が協働して分野横断的テーマのCollaborative Projectを展開しています。Collaborative Projectでもワークショップやセミナー等を実施しており、2025年には新たに2つのCollaborative Projectが立ち上がるなど、活動が活発化しています。

なお、2026年採用のポスドクの国際公募には昨年の2倍以上となる600名近くの応募が国内外からあり、東京カレッジの国際的な認知度があがってきたことを嬉しく感じるとともに、今後のさらなる研究の深化・発展が望まれます。

今後も東京カレッジは新たな知の創造を模索し、様々な課題に関する最先端の知見を積極的に発信していくことで、社会との協創を目指していきます。

そして、大学と市民の皆様が未来について一緒に考え、創造していく場となることを目指し、「2050年の地球と人類社会」に貢献するため活動を推進していきます。

引き続き、東京カレッジへのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

経過報告

2025年09月02日(火)

東京カレッジでは、世界各地から卓越した研究者だけでなくアカデミア以外からも知識人を招へいし、講演会やシンポジウム等の開催を通じて、先端的、分野横断的な総合知を社会の皆様へお届けしてまいりました。また、東京大学内の卓越した研究者との対談等をシリーズ化して発信しております。

これらのこれまでの東京カレッジの講演等については、YouTubeチャンネル( https://www.youtube.com/@TokyoCollege/featured )でご覧いただくことができます。このYouTubeチャンネルには日本語版・英語版であわせて400本以上の講演会等を掲載しております。これまでの総視聴回数は138万回を超え、社会の皆様からの関心を寄せていただき、大変嬉しく思っています。

2025年には世界的に有名な思想家でベストセラー作家であるユヴァル・ノア・ハラリ氏を迎えて安田講堂にてディスカッションを開催いたしました。( https://www.youtube.com/watch?v=LnYcGHel8Zg )このイベントには多くの方々にご来場いただき、誠にありがとうございました。

皆様からの貴重なご支援は、このような講演会開催等のために有効に活用させていただいております。皆様のご支援に改めて感謝申し上げます。

今後も引き続き、東京カレッジでは、卓越した研究者・知識人、そして将来性豊かな若手研究者を世界各地から招き、新たな知の創造を模索していくとともに、様々な課題に関する最先端の知見を世界中に積極的に発信し、社会との協創を目指していきます。

東京カレッジは、大学の研究者と市民の皆様が未来について一緒に考え、創造していく場となることを目指し、「2050年の地球と人類社会」に貢献するため、今後も積極的に活動していきます。

寄付者のみなさまのための特別レクチャーを開催しました

2025年03月27日(木)

今回は、東大基金「東京カレッジ支援基金」などより一定額以上のご寄付をいただいたみなさまを東京大学にご招待し、藤田誠卓越教授よりお話を伺いました。

「自己組織化に魅せられて」と題したレクチャーは、藤田先生の知的好奇心が、偶然や人のつながりに導かれながら、世界最先端の研究活動へと発展していく様子が、生き生きと語られました。

参加者のみなさん、東京カレッジに所属する教員とともに、春の忙しさをしばし忘れるほどのすばらしいひとときとなりました。

ご参集くださり、ありがとうございました。

*東京カレッジでは引き続き「東京カレッジ支援基金」にて、みなさまのご支援・ご寄付をお待ちしております。

*東京カレッジの最新情報は、メールマガジン(毎月1回・随時発行)にご登録ください。

今回の特別レクチャーなど、ウェブサイトに掲載されない活動についてもご案内をお受け取りいただける場合があります。

2024年活動報告

-東京カレッジは5周年を迎えました-

2025年01月20日(月)

東京カレッジは2019年の設立から5周年を迎えることができました。これも皆様からの暖かいご支援によるもので、深く感謝申し上げます。

2024年12月には5周年記念シンポジウム「地球と人類社会の未来を考える」を山上会館及びWebinarのハイブリッド方式で開催し、大学関係者のみならず、多くの一般市民の皆様にもご参加いただきました。

東京カレッジではこのほかにも国内外から招へいした研究者・知識人、本学の研究者による講演会やシンポジウム等を通じて、先端的、分野横断的で総合的な知を学生や一般市民のみなさまへお届けしています。

2024年は世界各地から26名もの研究者・知識人を招へいし、講演会等を実施しました。

また、全学協定に基づく交流も活発で、協定校であるコレージュ・ド・フランスから2名の研究者を招き、講演会を開催しました。

今年も時宜にかなったイベントを数多く開催しました(下記ポスターをクリックいただくと拡大してご覧いただけます)。これらは東京カレッジYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

メールマガジンでは、イベントや配信の最新情報など、東京カレッジの活動に関するさまざまなトピックをお届けしています。現在の登録者数は7千人以上となっており、2024年には毎月発行するメールマガジンのほか特別号も含めて16回発行しました。メールマガジンの購読登録はこちらです。

また、2024年には国際公募によって197名の中から選ばれた優秀な若手研究者4名が、ポスドク研究者として新たに着任しました。

これらポスドク研究者を含む東京カレッジの研究者や、招へいした研究者・知識人等が協働して分野横断的テーマのCollaborative Projectを展開し、その成果の一部は通常の学術成果公開の方法に加えて、YouTubeで配信しています。

さらに、東京カレッジの活動を広く知ってもらうために、2024年には新たに東京カレッジの活動を掲載したリーフレットを日本語版・英語版の両言語にて作成しました。このリーフレットはオンサイトでのイベントや講演会等で配布するほか、本郷キャンパスの本部棟1階やコミュニケーションセンター内でも配布しています。

今後も東京カレッジは、卓越した研究者・知識人、そして将来性豊かな若手研究者を世界各地から招き、東京大学の研究者や学生と交流し、新たな知の創造を模索していきます。それとともに、様々な課題に関する最先端の知見を世界中に積極的に発信し、社会との協創を目指していきます。

そして、大学の研究者と市民の皆様が未来について一緒に考え、創造していく場となることを目指し、「2050年の地球と人類社会」に貢献するため、積極的に活動していきます。

引き続き、東京カレッジへのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

経過報告

2024年12月06日(金)

東京カレッジでは、ハーバード大学やオックスフォード大学、コレージュ・ド・フランス等の世界各地から卓越した研究者・知識人を招へいし、本学の研究者による講演会やシンポジウム等の開催を通じて、先端的、分野横断的で総合的な知を社会の皆様へお届けしてまいりました。

このほかにも東京大学内の研究成果についても社会の皆様に広く知っていただくために、最先端かつ分野横断型の研究を行っている研究グループのインタビューや、卓越した文系研究者との対談等をシリーズ化して発信することに取り組んでまいりました。

これらのこれまでの東京カレッジの講演等については、Youtubeチャンネルでご覧いただけます。このYouTubeの総視聴回数は130万回を超え、社会の皆様からの関心の高さが伺え、大変嬉しく思っています。 皆様からの貴重なご支援は、このような講演会開催等のために有効に活用させていただいております。皆様のご支援に改めて感謝申し上げます。

今後も引き続き、東京カレッジでは、卓越した研究者・知識人、そして将来性豊かな若手研究者を世界各地から招き、東京大学の研究者や学生と交流し、新たな知の創造を模索していきます。それとともに、様々な課題に関する最先端の知見を世界中に積極的に発信し、社会との協創を目指していきます。

東京カレッジでは大学の研究者と市民の皆様が未来について一緒に考え、創造していく場となることを目指し、「2050年の地球と人類社会」に貢献するため、積極的に活動していきます。

東京カレッジHP:https://www.tc.u-tokyo.ac.jp/

2023年活動報告

-世界の最先端の知をお届けしています-

2024年03月12日(火)

皆様からの貴重なご支援は、東京カレッジが展開する多様な活動のために有効に使わせて頂いています。その一部をご紹介します。

【卓越研究者・知識人による講演会】

東京カレッジは、世界各地から招へいした研究者・知識人、本学の研究者による講演会やシンポジウム等の開催を通じて、先端的、分野横断的で総合的な知を学生や一般市民のみなさまへお届けしています。

今年も時宜にかなったイベントを数多く開催しました。これらは東京カレッジYoutubeチャンネル(https://www.youtube.com/@TokyoCollege/featured)でご覧いただけます。

また、毎月発行するメールマガジンでは、イベントや配信の最新情報など、東京カレッジの活動に関するさまざまなトピックをお届けしています。メールマガジンの購読登録はこちらです。

(https://www.tc.u-tokyo.ac.jp/media/#mail-area)

〇教育機関として大学がどのような社会的責任を果たしてゆくべきか、学知を生み出す活動のあり方に焦点を当てて議論する「高等教育の未来」と題する対話シリーズを6回、ディスカッションフォーラムを1回実施しました。

〇「AIと創造性」と題する座談会を開催し、囲碁棋士、ピアニストと本学研究者が生成AIの人間・社会にとっての意味、意義、問題点等を議論しました。Youtube動画の視聴回数は24万回を超えています。

〇東京大学の卓越教授5名によるオンサイトの連続講演会を実施し、延べ1,000人以上の学生が出席しました。

〇「生命」をテーマとして最先端かつ分野横断型の研究を行っている“UT7 次世代生命概念創出研究グループ”のインタビューシリーズや東京大学の文系の卓越研究者との対談である“ザ・サロン”シリーズを製作し、東京大学の研究者による研究成果の配信にも力を入れました。

以上の他にも、

「世界史における皇帝:統率力、世襲君主制と帝国の支配」(Dominic LIEVEN ケンブリッジ大学教授、羽田 正 東京大学東京カレッジ長)

「染色体の機能と維持-生命の継承のしくみ」(Camilla BJÖRKEGREN カロリンスカ研究所教授、宮園 浩平 東京大学卓越教授)

「がん研究-ノーベル賞からのインスピレーション」(Carl-Henrik HELDIN スウェーデン王国ウプサラ大学分子細胞生物学教授、宮園 浩平 東京大学卓越教授)

「近現代の記憶の移りゆく風景:新旧産業遺産」(Andrew GORDON ハーバード大学教授、岡橋 純子聖心女子大学教授)

「科学における人権:誰の権利と義務?」(Samantha BESSON コレージュ・ド・フランス教授、隠岐さや香 東京大学大学院教育学研究科教授)

「環境破壊と存亡の機-科学知識の限界」(John LIE カリフォルニア大学バークレー校教授、斎藤幸平 東京大学大学院総合文化研究科准教授)

「インド太平洋地域における抑止力と外交のバランス」(Bill EMMOTT氏、佐橋 亮 東京大学東洋文化研究所准教授)

「成長と安定のためのマクロ経済政策」(清滝 信宏 プリンストン大学経済学部教授、中空 麻奈BNPパリバ証券株式会社グローバルマーケット統括本部副会長)

など、50回以上の講演会等を実施しました。

これら動画の総視聴回数は120万回を超え、東京カレッジが掲げるテーマに対する社会の関心の高さが伺え、大変うれしく思っています。

【卓越研究者招へい】

ハーバード大学、オックスフォード大学、プリンストン大学、オーストラリア国立大学、パリ第1大学、カロリンスカ研究所、延世大学、ケンブリッジ大学等の卓越した研究者・知識人を27名招へいし、本学の研究者・学生との共同研究や交流、講演会を行いました。

そのほかにも、全学協定に基づきコレージュ・ド・フランスから2名の研究者を招へいし、講演会を実施しました。

【若手研究者育成】

国際公募によって選ばれた優秀な若手研究者4名が、ポスドク研究者として着任しました。

令和6年度採用の国際公募では、プリンストン大学との共同プログラムも含めて197名の応募があり、5名を選考しました。

【共同研究】

招へいした研究者・知識人、本学研究者、東京カレッジに所属する研究者が参加して「人文学の未来」「サステナビリティと社会」「アイデンティティ」「ジェンダーとセクシュアリティ」などの分野横断的テーマの共同研究を展開し、その成果の一部は通常の学術成果公開の方法に加えて、YouTube動画で配信しています。

これからも「2050年の地球と人類社会」に貢献する新しい知を皆様にお届けしてまいります。

皆様のご支援に改めて感謝申し上げます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

2022年活動報告

-世界の最先端の知をお届けしています。-

2023年02月03日(金)

皆様のご支援により、様々な活動を行うことが出来ました。心より感謝申し上げます。活動の一端をご報告します。

【卓越研究者・知識人による講演会】

東京カレッジでは、世界中から招へいした研究者・知識人、本学の研究者による講演会やシンポジウム等の開催を通じて、先端的、分野横断的で総合的な知を学生や一般市民のみなさまへお届けしています。

今年も時機を得た講演会を数多く開催しました。これらは東京カレッジYoutubeチャンネルでご覧いただけます。

また、毎月発行するメールマガジンでは、イベントや配信の最新情報など、さまざまなトピックをお届けしています。メールマガジンの購読登録はこちらです。

〇中東やアフリカ・ラテンアメリカなどでウクライナ危機がどのようにとらえられているのかを研究者が解説する「ウクライナ危機を見る複数の眼」を6回のシリーズとして実施しました。

〇「AI×囲碁×人間~トップ棋士の見たAI囲碁~」では、トップ棋士と本学研究者が囲碁AIと、進化する人工知能に関して語り、16万回を超える再生回数となりました。AI×囲碁×人間のシリーズは第3弾まで公開しています。

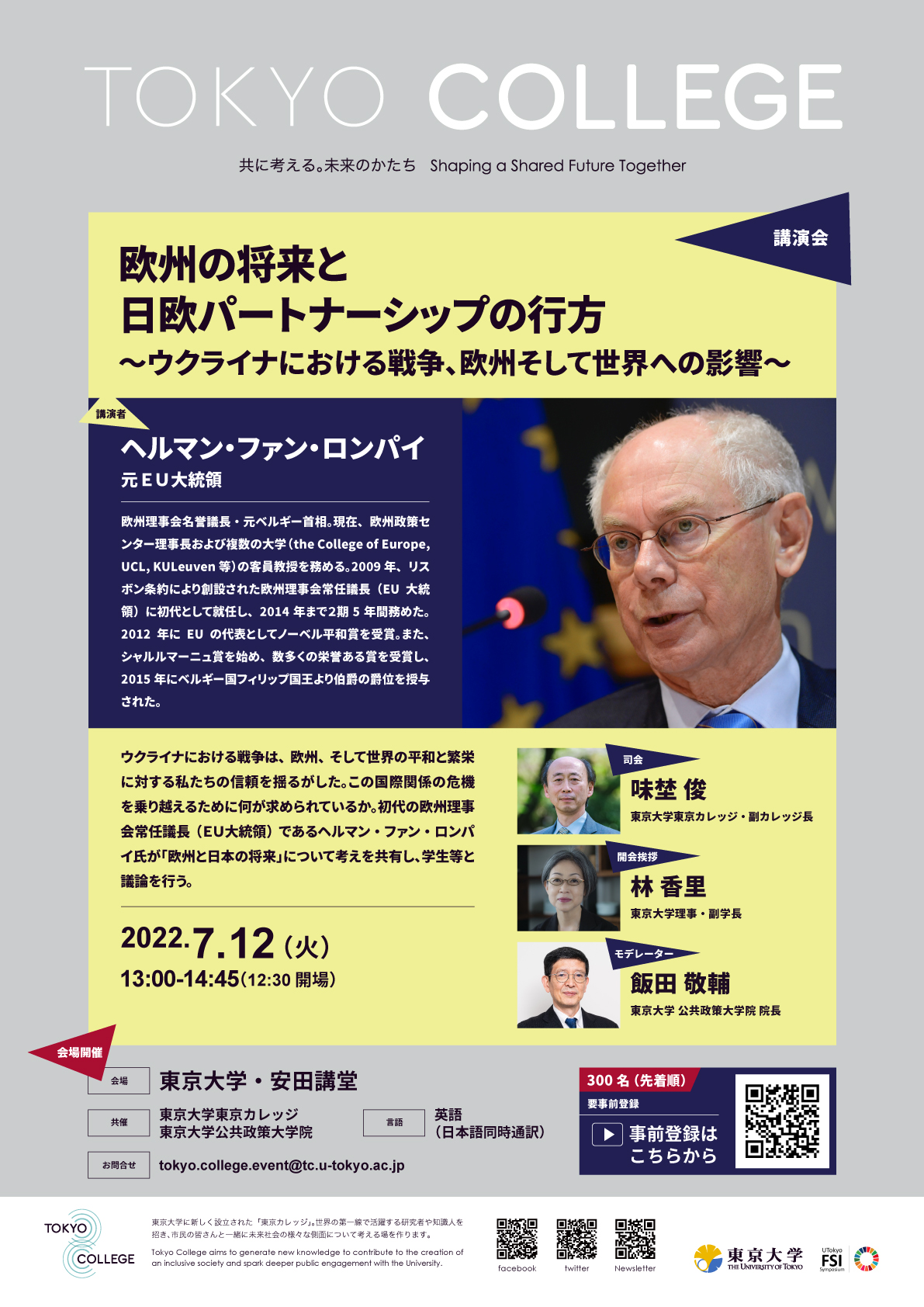

〇初代の欧州理事会常任議長(EU大統領)であるヘルマン・ファン・ロンパイ氏が「欧州の将来と日欧パートナーシップの行方 ~ウクライナにおける戦争、欧州そして世界への影響~」として講演しました。

〇仏国立東洋言語文化学院のギブール・ドラモット氏が本学先端科学技術研究センター池内恵教授、政策研究大学院大学岩間陽子教授と「ロシア・ウクライナ戦争が変えるヨーロッパ国際秩序、日本の立場」について語りました。

他にも、

「独裁者との対話:北朝鮮との首脳外交によって得ることと失うこと」(Alastair Morgan元北朝鮮英国大使ほか)

「家族と格差-日本における「運命の二極化」?」(James Raymo プリンストン大学教授ほか)

「大地震の前に地下で起きること、社会がやっておくべきこと」(Yehuda Ben-Zion南カリフォルニア大学教授ほか)

「原発に異を唱えたノーベル賞学者 ーハンネス・アルヴェ―ンと20世紀の科学者像」(Svante Lindqvistスウェーデン王立科学アカデミー元会長ほか)

「著者と考える「わたしが人間であるために」ー米国と日本における障がい者の公民権運動ー」(Judith E. Heumann氏ほか)

「グリーントランスフォーメーション(GX)、炭素市場、ブロックチェーン ー世界銀行とChia Networkとの対話ー」(Bram Cohen 氏(Chia Network創業者兼CEO、BitTorrentインターネットプロトコル開発者)、Gemma Torras Vives氏 (世界銀行 気候変動グループ ITオフィサー)ほか)

「デジタル革命:データが導く21世紀の繁栄に向けて」(N.Chandrasekaran タタ・グループ/タタ・サンズ会長ほか)

など、多くの講演会等を実施しました。

これら動画の総視聴回数は47万回を超え、東京カレッジが掲げるテーマに対する社会の関心の高さが伺え、大変うれしいことです。

【卓越研究者招へい】

ハーバード大学、プリンストン大学、コロンビア大学、ケンブリッジ大学、パリ第1大学、カロリンスカ研究所、オーストラリア国立大学、ヨハネスブルク大学 などから25名の著名な研究者・知識人に一定期間本学へ滞在いただき、本学の研究者・学生との共同研究や交流、講演会を行いました。

【若手研究者育成】

国際公募により世界中から150名超の応募の中から選考した5名の若手研究者が着任しました。

令和5年度採用の若手研究者を国際公募による120名超の応募の中から4名を選考したほか、新たにプリンストン大学と共同で若手研究者を育成するプログラムを立ち上げ、世界中38名の応募の中から1名の若手研究者を選考しました。

【共同研究】

招へいした研究者・知識人、本学研究者、東京カレッジに所属する研究者による「人文学の未来」「高齢化社会」「サステナビリティと社会」「アイデンティティ」などの分野横断的テーマの研究を展開し、その成果を学内外の研究者とのダイアローグシリーズとして動画配信を行いました。

これからも「地球と人類の未来」に貢献する新しい知を皆様にお届けしてまいります。

皆様のご支援に改めて感謝申し上げます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

オンサイト講演会のご案内

2022年06月13日(月)

東京カレッジでは、下記の通り2件のオンサイト講演会を開催いたします。 どなたでも無料でご参加いただけますので、是非ご登録ください。

①「欧州の将来と日欧パートナーシップの行方 ~ウクライナにおける戦争、欧州そして世界への影響~」講師:ヘルマン・ファン・ロンパイ 元EU大統領

ウクライナにおける戦争は、欧州、そして世界の平和と繁栄に対する私たちの信頼を揺るがした。この国際関係の危機を乗り越えるために何が求められているか。初代の欧州理事会常任議長(EU大統領)であるヘルマン・ファン・ロンパイ氏が「欧州と日本の将来」について考えを共有し、学生等と議論を行う。

日時/Date:2022年7月12日(火)13:00-14:45 (12:30 開場)

会場/Venue: 東京大学・安田講堂|Yasuda Auditorium, Hongo Campus, The University of Tokyo

要事前登録|Pre-registration required: 事前登録はこちらから|Register here

言語|Language:英語(日本語同時通訳)|English with Japanese simultaneous translation

イベントURL | Event URL: 日本語はこちらへ | Click here for English

問い合わせ先 | Contact: tokyo.college.event@tc.u-tokyo.ac.jp

②「プルースト再読 2022年」講師:Antoine Compagnon教授

プルーストという作家は、今もなお、その輝きを失っていません。2022年はマルセル・プルーストの没後100周年であり、多くの出版、展覧会が行われ、歓呼と称賛が送られています。元日に刊行されたイタリアの雑誌La Repubblicaでは、プルーストが「マン・オブ・ザ・イヤー」に選出されました。この記念すべき2022年は、小説『失われた時を求めて』の偉大さを再評価し、プルースト生誕100周年の1971年の状況と比較する特別な機会です。

日時|Date:2022年6月23日(木)16:00-17:30(15:30開場)

会場|Venue: 東京大学・鉄門記念講堂|Tetsumon Memorial Hall, UTokyo Hongo Campus

要事前登録|Pre-registration required: 事前登録はこちらから|Register here

言語|Language:英語(日本語同時通訳)|English with Japanese simultaneous translation

イベントURL | Event URL: 日本語はこちらへ | Click here for English

問い合わせ先 | Contact: tokyo.college.event@tc.u-tokyo.ac.jp

東京カレッジ インタビューシリーズ「ウクライナ危機を見る複数の眼」順次公開

2022年04月13日(水)

ロシアのウクライナ侵攻について、連日多くの報道がなされています。そのニュースソースのかなりの部分は、アメリカと西ヨーロッパの通信社や報道機関が発信したものです。これらの情報によれば、主権国家であるウクライナへのロシアの軍事侵攻が非難の対象となるのは当然のように思えます。しかし、国連のロシア非難決議に賛成しなかった国が、193か国中52か国(全体の27%)もあった点は見逃せません。中国の立場は比較的よく知られていますが、その他にも南アジアや中東、アフリカの多くの国々が決議案に賛成しませんでした。それはなぜなのでしょう。

当事者であるロシアとウクライナからの情報が大事であることは言うまでもありませんが、今後の世界秩序と平和維持を考えるにあたっては、欧米以外の世界各地で今回の事態がどのように受け止められ、報道されているのかをも丁寧に調査し、把握しておく必要があるでしょう。世界各地における多様な立場や見方を知ることによって、今回の危機に関しても、よりバランスの取れた解決への道筋が見えてくるかもしれません。

このシリーズでは、世界各地の政治や経済、社会や文化に関心を持って研究を展開している研究者に、研究対象の地域や国で今回の危機がどのように受け止められ、報道され、理解されているのかをインタビュー形式で語って頂きます。解説対象の地域と解説を担当する研究者は以下の通りです。

中東:池内 恵(東京大学先端科学技術研究センター教授)

アフリカ:遠藤 貢(東京大学大学院総合文化研究科教授)

南アジア:堀本武功(岐阜女子大学客員教授)

中国:川島 真(東京大学大学院総合文化研究科教授)

東南アジア:岡田泰平(東京大学大学院総合文化研究科准教授)

ラテンアメリカ:大串和雄(東京大学大学院法学政治学研究科教授)

インタビューは2022年4月中、東京カレッジYouTubeチャンネルにて順次公開されます。

ウェビナー「シモーヌ・ド・ボーヴォワールへの現代日本のまなざし」(12/10)を開催します!

2021年11月22日(月)

開催日:2021年12月10日(金)17:00-20:00

会場: オンライン、要事前登録

言語: 日本語、フランス語同時通訳

要旨:

シモーヌ・ド・ボーヴォワールの作品の著作権承継人で哲学者のシルヴィ・ル・ボン・ド・ボーヴォワールが、シモーヌ・ド・ボーヴォワールの未刊の自伝的作品『離れがたき二人』を紹介します。この作品は、少女たちを妻と母の役割にはめ込み自由でものを考える女性となることを禁じようとする世間や、身持ちのよい女性を育てる性と知識の教育に反抗する二人の少女たちを描いています。

今回のシンポジウムは、この未刊の作品の紹介だけにはとどまりません。日本の人々が、近代フェミニスムの創始者とその作品を、現代のフェミニストたちの闘いの中に位置づけながら、発見、あるいは再発見する機会ともなるはずです。

<東京カレッジ支援基金>

<東京カレッジ支援基金>

期待しております。

<東京カレッジ支援基金>

<東京カレッジ支援基金>

<東京カレッジ支援基金>

<東京カレッジ支援基金>

<東京カレッジ支援基金>

<東京カレッジ支援基金>