教育格差問題研究基金

ご支援のお願い

日本社会における格差と貧困の問題は日々深刻さを増し、特に新型コロナウイルスの感染拡大はこうした深刻さに拍車をかけ、社会の分断や多様性の阻害をもたらしかねない状況です。このような状況を克服し、格差や貧困問題の本質的な解決を図る教育の重要性が増しています。

教育学研究科では、グローカルな共生社会の実現に向けた格差と分断に挑む「架橋する教育学」研究拠点の構築をめざします。SDGsの視点も踏まえ、誰一人取り残さない教育と社会の実現に寄与するため、『教育格差問題研究基金』を設置しました。

皆様より寄せられるご厚志により、教育の現場である学校や自治体、貧困家庭の子どもたちを支援するNPO法人と連携し、量的・質的調査を行います。また、「現場」での取り組みの分析・評価を進め、学術的に体系化することをめざして活動してまいります。

くわえて、シンポジウムや報告書を通じて、「架橋する教育学」を東大から社会そして世界へ発信し、教育格差問題の解決に貢献する所存です。一人でも多くの皆様から力強いご支援を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

研究科長・学部長

具体的な活動

●自治体・学校との連携

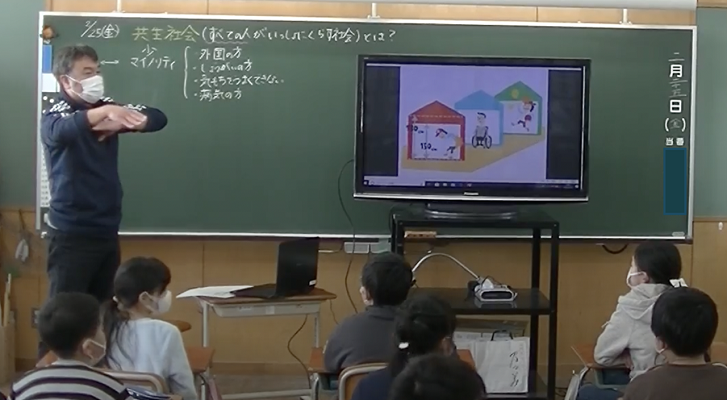

多様性の包摂を重視する自治体と大学の両者が、地域の学校をインクルーシブな空間に再編成するための研究とその担い手の育成事業に共同で取り組むことを通して、インクルーシブ社会の実現に 寄与することをめざしています。

▶吹田市との教育・研究交流の例

https://www.p.u-tokyo.ac.jp/archives/4768

●NPO法人との連携

子どもの貧困や社会的格差解消に取り組むNPO法人と提携し、学術研究と社会変革を両輪とする本プロジェクトを進めています。NPOの実践フィールドへの参加を通して、「架橋する教育学」を実践する次世代の研究者を育成します。

▶NPO法人 Learning for All との連携の例

https://www.p.u-tokyo.ac.jp/archives/4715

●国際機関・海外の教育・研究機関との連携

SDGsに示されているように社会的格差解消や多様性を尊重 するインクルーシブ社会の実現は、今や世界共通の課題です。本プロジェクトでは、ユネスコなどの国際機関や海外の教育・研究機関と連携して、グローカルな視点から、課題解決をめざします。

▶ストックホルム大学との国際学術研究交流の例

https://www.p.u-tokyo.ac.jp/archives/4808

●当事者、実践者、研究者の協働によるワークショップ

吹田市や大阪市立大空小学校でのインクルーシブ教育の実践、NPO法人Learning for All が展開する「地域協働型子ども包括支援」などの事例をもとに、当事者と実践者と研究者が協働して、多様性が尊重されるインクルーシブな学校、地域、社会の実現をめざす有効な手立てについて意見を交わし、考え、可能なものから積極的に実行に移していきます。

●新たな価値を創出し、発信するシンポジウム

多様性が尊重されるインクルーシブな学校、地域、社会という新しい価値についての確かな共通言語を作りだし、広く社会に向けて発信するシンポジウムを開催して、国や自治体の政策・制度にもインパクトを与えることをめざします。社会的格差と分断の悪循環を断ち切ることをめざして行われている現在の様々な取り組みの価値基盤や効果についての質的・量的調査を実施して、その結果の報告・分析も行います。

教育格差と私たちのめざすもの

ごく最近まで日本は格差の小さい、平等な国だと思われていました。しかし、現実には所得格差が拡大しているだけでなく、ジェンダーや障害・能力、外国とのつながりなどによる差別や不平等が私たちの身近に満ち溢れています。子どもに目を向けると、子どもの貧困率は13.5%、とりわけ一人親世帯の子どもの貧困率は48.1%であり、いわゆる先進国の中で最高水準となっています(厚生労働省、2019年国民生活基礎調査)。この不利な条件が学校教育を通じて学力格差を生み、教育を受ける機会を制約することで、多くの子どもたちの可能性が閉ざされています。さらに、学校や地域でも多様性が尊重されず、排除される傾向が強いのが日本社会の特徴です。

本プロジェクトは、現在の教育が学力格差を生み出し、子どもの自尊心を損なうことで社会的格差と分断の再生産に寄与している事実を冷静に分析するだけでなく、その悪循環を断ち切るのに必要な新たな価値と効果的な実践や政策・制度を当事者、実践者と協働して創出していくことをめざしています。

期待される成果

すべての子どもが家庭経済的背景や、ジェンダー、障害・能力、外国とのつながりなどによる不利を被らず、豊かな深い学びと自分らしく成長する機会と空間が保障される学校、そして社会的格差と分断が解消され、多様性が尊重されるインクルーシブ社会の実現。それが、本プロジェクトに期待されるものです。そのために、自治体・学校、NPO法人、国際機関、海外の教育・研究機関と連携して、様々な取り組み事例、政策・制度を検証するとともに、新たな価値と実践を創造し、社会に向けて発信していきます。

ぜひ多くの皆様に本プロジェクトをともに支えていただけるようお願い致します。

ご寄付の活用

■ 若手研究者の育成

■ フィールドワークの実施

■ 新しい実践開発や政策提言のための調査研究

■ シンポジウムやワークショップの開催

■ 報告書の作成等

2025年活動報告

-子どもと職員の声を聴き取り、より良い居場所支援へ-

2026年01月26日(月)

2025年9月、教育学研究科は尼崎市、特定非営利法人Learning for Allとの間で、地域における居場所支援に繋がっている子ども・職員に関する実態把握調査・研究事業の推進を目的とする連携協定を結びました。

この調査・研究は、居場所支援事業の利用者への効果や影響を検証するとともに、子どもと職員から聴き取った支援現場の生の声を基に、よりよい事業展開のための課題を明らかにすることを目的としています。

教育学研究科は、2021年以来、特定非営利法人Learning for Allと連携し、子どもの貧困・排除と教育格差問題の本質的な解決に向けて、調査・研究活動を実施しており、その一環として本研究基金を設置しました。

今回、尼崎市を含む三者間で連携協定を結んだことにより、誰ひとり取り残さない教育と社会の実現に重要な役割を担う地域における居場所づくりの実態と課題について、これまで以上に深く踏み込んだ調査・研究が可能になりました。

これまでもほぼ毎年度、Learning for Allとの共催で公開シンポジウムを開催し、本研究基金の目的に関わる研究成果を広く公開するとともに、政策と実践へのフィードバックを行ってきましたが、尼崎市と連携して実施している調査・研究の知見もできるだけ早期にご報告できるよう努めます。シンポジウムの具体的日程等が決まり次第、研究科Webページ等で広くお知らせするとともに、ご寄付を頂戴した皆様には個別にご案内をさしあげます。

今後とも、本研究基金へのご理解とご協力を賜りますと幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

経過報告

2025年03月25日(火)

国連が掲げる17のSDGs(持続可能な開発目標)の第1は「貧困をなくそう」、第4は「質の高い教育をみんなに」です。現代の日本社会も、決して格差と貧困の問題と無縁ではありません。それどころかむしろ問題は深刻化しており、貧困が原因となって教育を受ける機会に格差が生じ、子どもの権利条約(「児童の権利に関する条約」)に示されている、守られる権利や育つ権利、遊ぶ権利などの子どもの権利が侵害されている事実が目の前にあります。2013年には「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が制定され、国と地方における対策が講じられてはいますが、必ずしも功を奏しているとは言えない面があります。また、政策や施策が講じられてきたことで、かえって子どもの貧困や教育格差への社会的関心や注目が弱まっているのではないかとも思えます。

そうしたなかで、格差や貧困問題の本質的な解決とグローカルな共生社会の実現に向けて「架橋する教育学」の構築を目指している東京大学大学院教育学研究科・教育学部では、「教育格差問題研究基金」を設置し、活動へのご支援をいただいています。

2024年3月には、本研究科が連携する認定NPO法人Learning for Allとの共催により、公開シンポジウム「地域コミュニティと連携する子ども支援の成果と課題」を開催しました。本研究科は、Learning for Allをはじめとする国内の複数の団体が実践している「地域協働型子ども包括支援」の実態と成果を明らかにするための調査研究を進めており、本シンポジウムでは、その結果の中間報告を行うとともに、今後の課題・テーマについての討論を行いました。同調査の結果は、全国の子ども支援の実践・政策へとフィードバックして、共生社会の実現に貢献するため、25年度以降も対象を拡大して継続します。「教育格差問題研究基金」へのご寄付は、シンポジウムやワークショップの開催費用に使わせていただくほか、上記調査を担う学生・大学院生への経済的支援など、基金設置の目的に沿った形で大切に使わせていただきます。

現在、本研究科が連携・協力協定を結んでいる認定NPO法人Learning for Allや市民団体のほかにも、自治体や大学等の研究機関との協働の輪をさらに広げ、教育格差問題の現状やそれが生起する機制についての理解を深めるともに、そうして得られた知見をもとに積極的に教育格差問題解消のための政策提言をしていきたいと考えています。シンポジウムやワークショップをこれまで以上に頻繁に開催し、研究結果の報告や政策提言を積極的に実施していきます。

基金への寄付募集につきましても、WEBやメール等での広報活動のほか、シンポジウムやワークショップなどの開催にあわせてリーフレットを配布するなどして参ります。ぜひ、引き続き多くの方に本研究科、本基金へのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2024年活動報告

2025年02月13日(木)

日本社会における格差と貧困の問題は深刻さを増しており、社会の分断や多様性の阻害をもたらしかねない状況です。東京大学大学院教育学研究科・教育学部では、格差や貧困問題の本質的な解決とグローカルな共生社会の実現に向けて、「架橋する教育学」の構築を目指しています。その活動を支援していただくため、教育格差問題研究基金を設置しています。

2023年3月には、本研究科が連携する認定NPO法人Learning for Allとの共催により、公開シンポジウム「地域コミュニティと連携する子ども支援の成果と課題」を開催しました。本研究科は、Learning for Allをはじめとする複数の団体が実践している「地域協働型子ども包括支援」の実態と成果を明らかにするための調査研究を進めており、本シンポジウムでは、その結果の中間報告を行うとともに、今後の課題・テーマについての討論を行いました。

同調査は24年度も対象を拡大して継続しています。シンポジウムやワークショップの継続的開催などにより、全国の子ども支援の実践と政策へのフィードバックを行い、引き続き共生社会の実現に貢献して参ります。

2023年活動報告

2024年01月31日(水)

日本社会における格差と貧困の問題は深刻さを増し、特に新型コロナウィルスの感染拡大はそうした深刻さに拍車をかけ、社会の分断や多様性の阻害をもたらしかねない状況です。そうした状況を克服し、格差や貧困問題の本質的な解決を図る教育の重要性が増しています。

そのような背景のなか、グローカルな共生社会の実現に向けた、格差と分断に挑む「架橋する教育学」研究拠点の構築をめざす東京大学教育学部・大学院教育学研究科の活動支援のために、基金へのご寄付をお願い申し上げています。

広くご寄附のお願いをするために、ご寄付を募るチラシを作成し、今年度のホームカミングデイにて配布したところです。

■ご寄付の使途について

連携するNPOや学校等と協働した、子どもの貧困問題解決へ向けての量的、質的調査の展開、地域包括型支援の在り方を考えるワークショップの実施、シンポジウムの開催などの活動ができるように積み立てています。

2022年活動報告

2023年01月25日(水)

日本社会における格差と貧困の問題は深刻さを増し、特に新型コロナウィルスの感染拡大はそうした深刻さに拍車をかけ、社会の分断や多様性の阻害をもたらしかねない状況です。そうした状況を克服し、格差や貧困問題の本質的な解決を図る教育の重要性が増しています。

そのような背景のなか、グローカルな共生社会の実現に向けた、格差と分断に挑む「架橋する教育学」研究拠点の構築をめざす東京大学教育学部・大学院教育学研究科の活動支援のために、基金へのご寄付をお願い申し上げています。

広くご寄附のお願いをするために、2022年6月より東京大学のホームページに基金のページを開設、12月に開催された「UTokyo GIVING CAMPAIGN」にも参加しまして、貴重なご寄付やご声援を頂いております。

温かいご支援を賜り、ありがとうございました。

<教育格差問題研究基金>

<教育格差問題研究基金>

<教育格差問題研究基金>

<教育格差問題研究基金>

<教育格差問題研究基金>

<教育格差問題研究基金>

現在の支援制度は不知ですが、当時は授業料を半額に減免していただき助かりました。

また、学生課でお金を貸していただき(記憶では1万円で翌月返済だったと思います)、何とか卒業できました。

微力ですが、今後の研究に役立てていただければ幸甚です。

<教育格差問題研究基金>

<教育格差問題研究基金>

<教育格差問題研究基金>

<教育格差問題研究基金>

<教育格差問題研究基金>

<教育格差問題研究基金>

<教育格差問題研究基金>

<教育格差問題研究基金>

(東京銀杏会・岡田幸村)

<教育格差問題研究基金>

<教育格差問題研究基金>

<教育格差問題研究基金>

<教育格差問題研究基金>