東洋文化研究所基金

ご支援のお願い

現在、アジアは世界人口の6割以上を占め、世界の過半の資源を消費しているといわれています。人類の存続を脅かす様々な危機が噴出している現代世界において、西洋中心主義的な諸概念のみならず、アジアに根差した不確実性に対応する知恵をアジアの経験から体系化、普遍化して世界に開くことは社会的要請となっています。

東洋文化研究所は、最高水準のアジア研究環境を整備し、世界に開くことで、国際的ハブ拠点機能をさらに強化します。そして、SDGs達成に資する最先端のアジア研究を推進するとともに、国際的な視座を持ったアジア研究者を育成することで、アジア研究の新しい知的展開を促進させるため、このたび特定基金を設置しました。

皆様の温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

東京大学東洋文化研究所

所長 中島 隆博

東京大学東洋文化研究所とは

東洋文化研究所は、「東洋文化に関する綜合的研究」実施のために1941年に創設された東京大学の附置研究所で、80年以上の歴史があります。

研究の主な対象地域はアジア諸言語を用いる地域で、西は北アフリカを含むアラビア語圏から東は日本まで、北はロシア連邦を含むアルタイ諸語圏から南はインドネシアまで、ユーラシア大陸を中心に広大な範囲が含まれます。同時に、学問のグローバル化の中、研究の連携地域はユーラシア大陸を超えて、その他の大陸にも及んでいます。

学問分野としては政治、社会、法律、経済、宗教、思想、文化、人類、歴史、考古、文学、美術など多岐にわたっています。

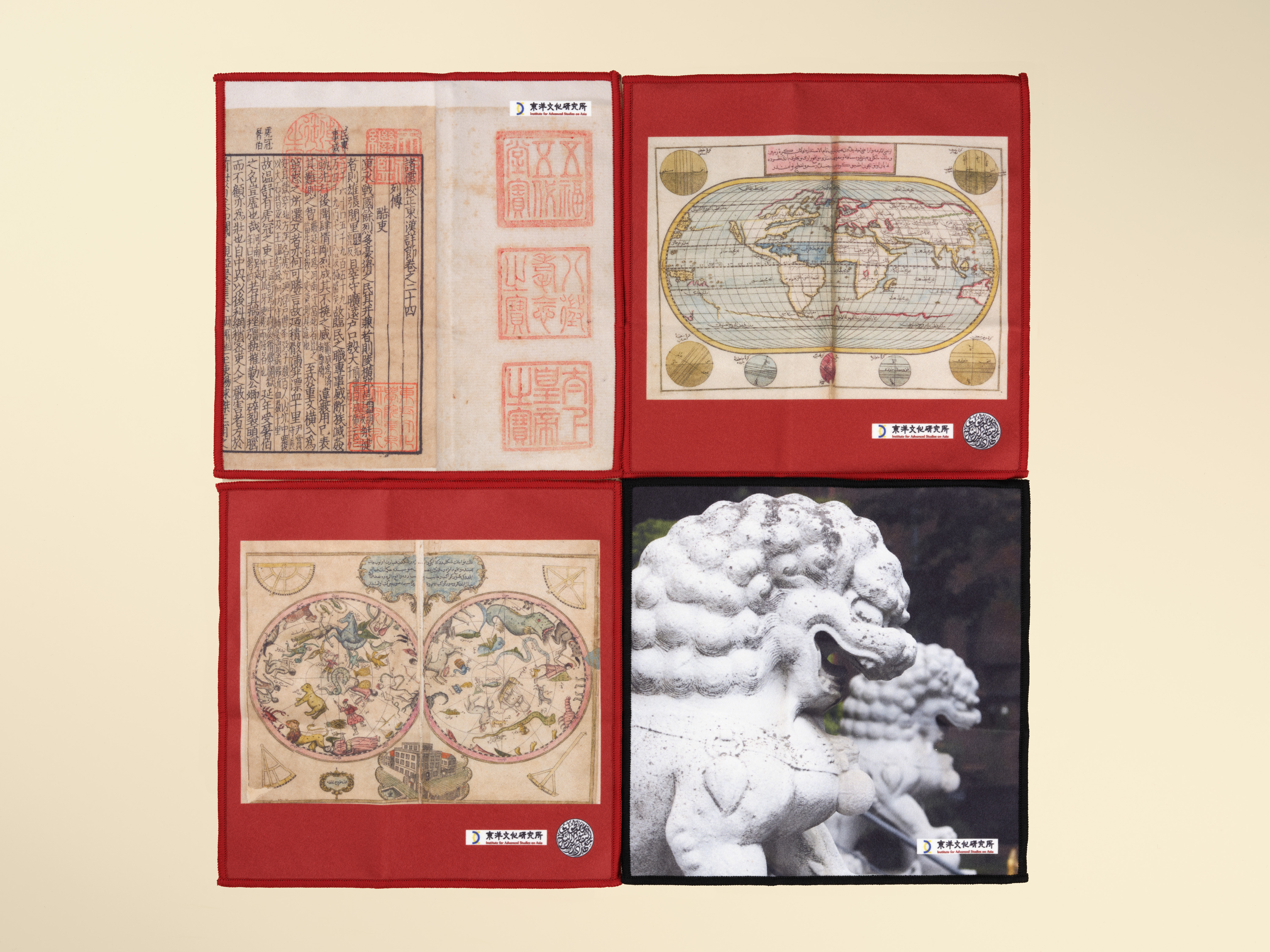

多岐にわたるアジア研究資料の維持

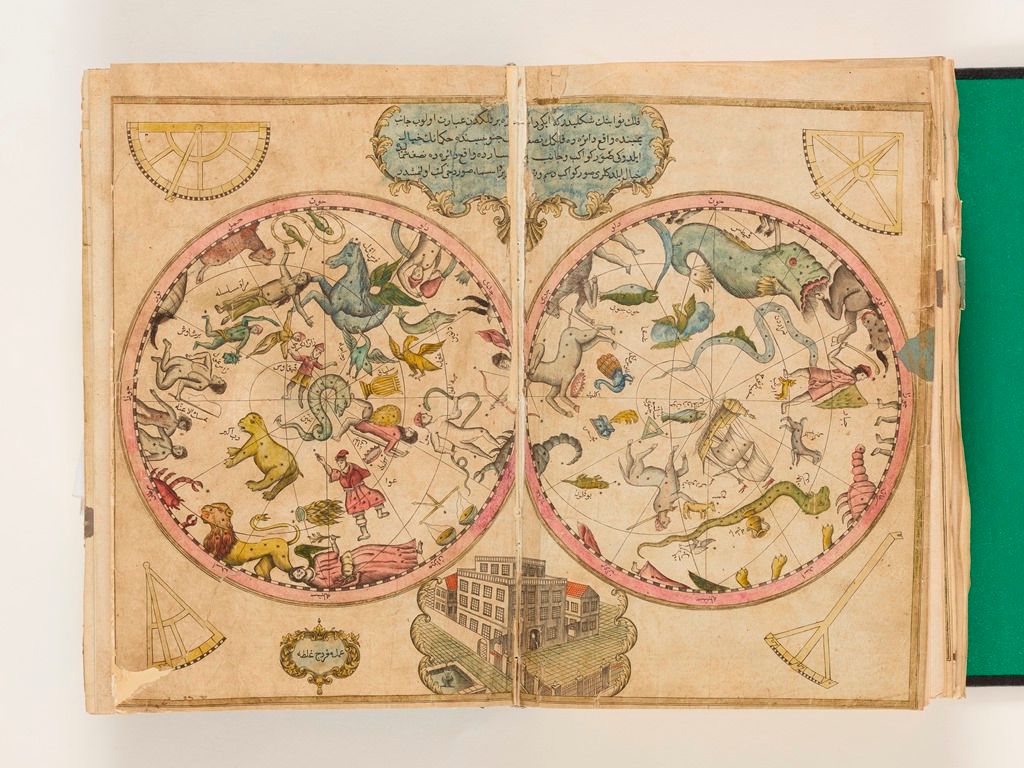

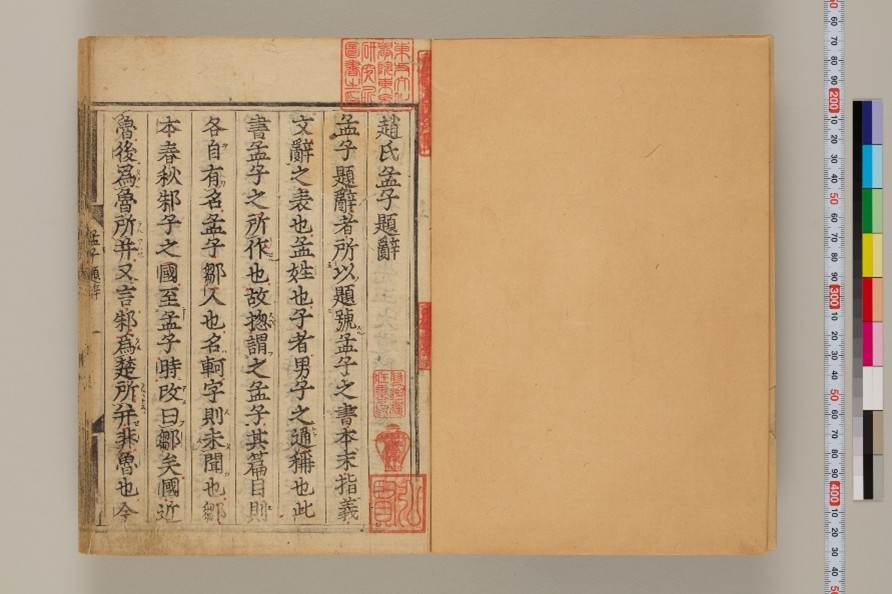

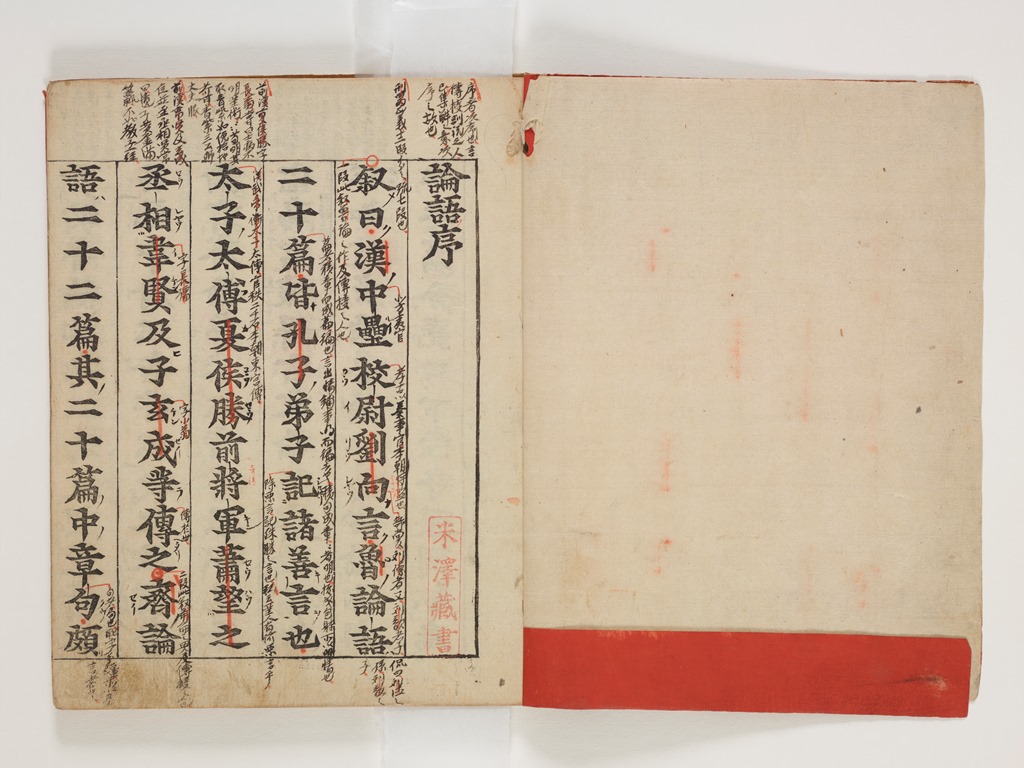

東洋文化研究所図書室はアジア地域に関する図書70万冊の所蔵を誇ります。特に、24万冊の漢籍を中心とする東アジア関係資料はアジア研究のための第一級資料です。正平本「論語」(14世紀前半、日本で仏教経典以外では最初の木版印刷の書籍)や「哲学の導き」注解書の写本(13世紀、アラビア語)など、国内外機関でも所蔵していない、今日では収集困難な貴重書、コレクションも数多く所蔵します。

これらの資料は、現在、貴重書庫において適正に管理された環境のもとで保管されていますが、その空調の維持や更新には多大な費用がかかります。

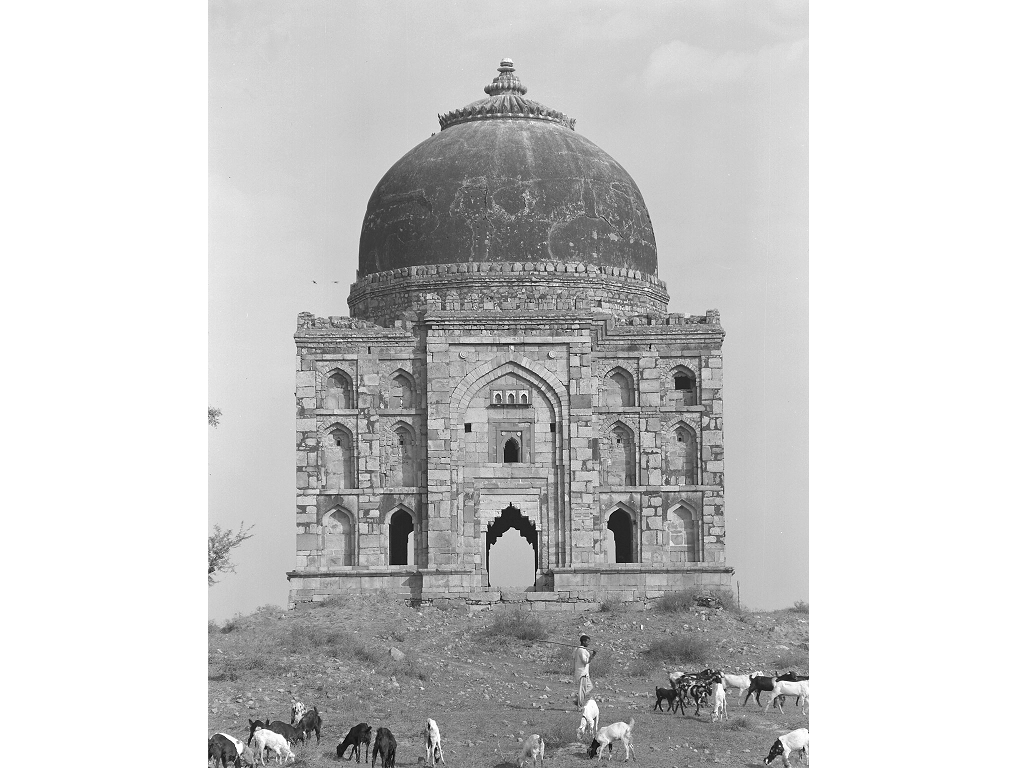

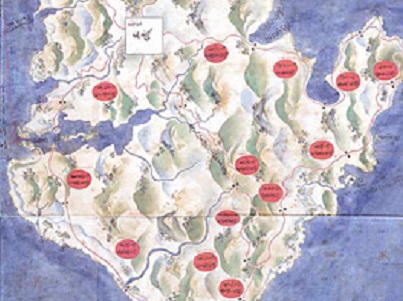

また、戦前、戦後の現地調査の写真も数多く保存しています。これらの調査写真に収められた建築等については、現存しないものも多く、その資料価値は世界的にも高い評価を得ています。これらの貴重な資料や漢籍を国内外の多くの方が閲覧できるようにするため 、目録作成といった資料化に併せて高画質なデジタルアーカイブ化をすすめます。

イスタンブル(1732)

東京大学インド史跡調査団

シェイフ=シハーブッディーン=タージ=ハーン墓、デリー

Global Asian Studies(GAS)

世界が「分裂」の危機にあふれている今、「分裂」の当事者として歴史を歩んできたアジアの地域研究者は、地域や学界の枠組みを超えて「アジアの経験」に根ざした新しい視点の研究を世界へ発信することが求められています。

本研究所は、これまで培ってきたアジア研究・教育連携ネットワークを活用してアジア研究のアジア化、普遍化を推進する、Global Asian Studies(GAS)プロジェクトを2022年度に独自に立ち上げました。

地球規模の諸課題をテーマに世界の研究者らとの対話の場を創出して、アジアの相互理解やあたらしい発見を促していきます。また、その成果をブックレットとして刊行していきます。

特に国際交流基金と共同運営しているJF-GJSフェローシッププログラムでは、アジアの日本研究者と日本のアジア研究者の対話を促進すべく、毎年数名のポストドクターを訪問研究員として受入れています。 GAS活動を通じて世界のアジア研究者との交流をさらに活性化します。

詳細はこちら↓

・GAS

出版事業

本研究所は2つの大きな出版事業を展開しています。1つめは平成16年度から刊行開始している『International Journal of Asian Studies』。アジアに関する人文・社会科学研究成果を世界から募集し、東洋文化研究所が編集してCambridge Univ. Pressより英語で出版しています。優れたアジア研究の到達点を英語圏の研究者に紹介する役割も果たしています。

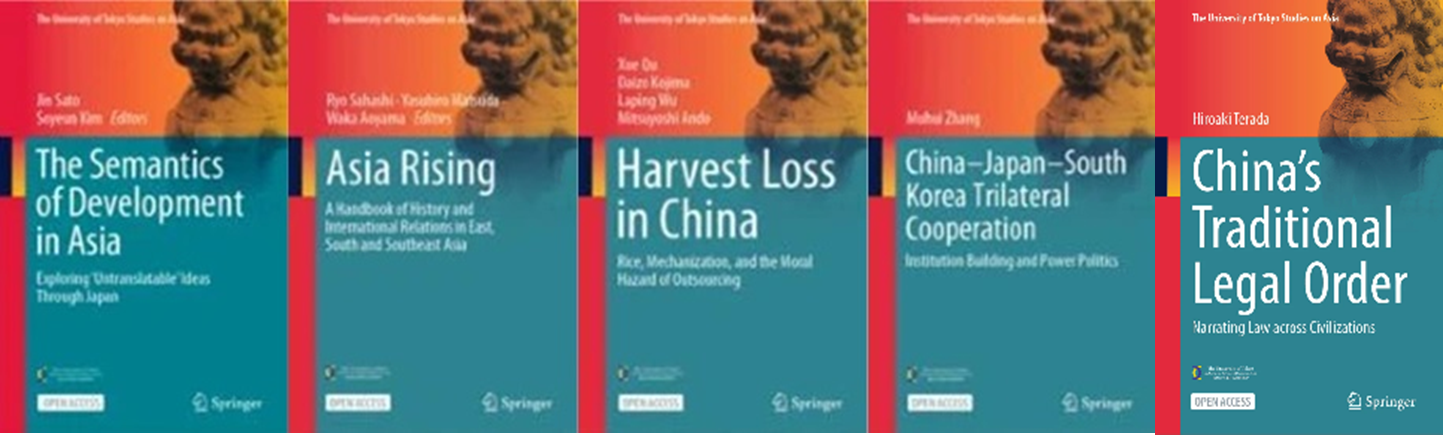

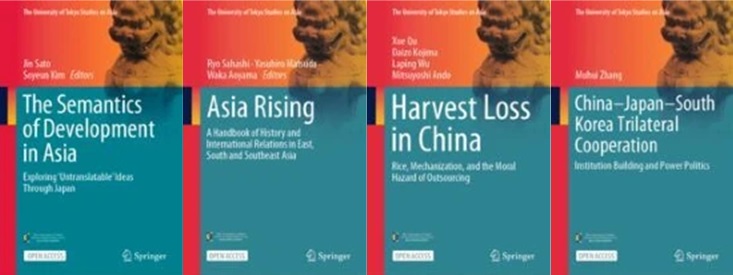

2つめは日本の優良なアジア研究成果を英訳し、一流英文出版社であるSpringer社から出版する『The University of Tokyo Studies on Asia』。現在、出版準備をすすめており、第1刊は近日中に発行予定です。

どちらの出版事業もオープンアクセス出版となっており、世界中の研究者と知識が共有され、東京大学発の最先端リベラルアーツを全世界の若者へ国際発信することで平等な学びの経験を提供しています。

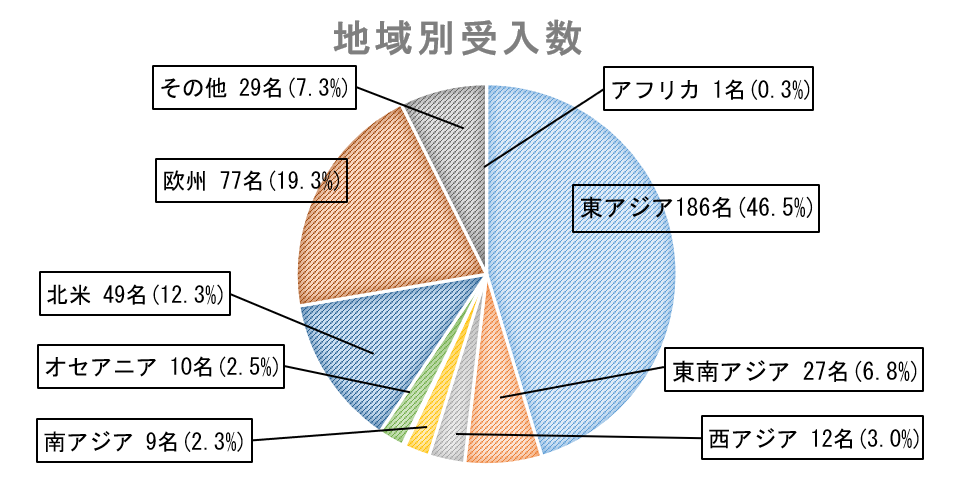

世界各国からの研究者受入

本研究所は、図書資料の利用や所員との研究交流を目的とした数多くの海外の大学院生や若手研究者を訪問研究員として長期、短期で受け入れています。新型コロナウィルス感染症の流行前である2015年度~2019年度の5年間に受け入れた研究者は43ヶ国459名にものぼりました。2023年度からは徐々に受け入れも再開され、今ではかつてと変わらず活発な人材交流が行われています。そのために必要な図書資料の整備や受け入れ環境の改善など、共同利用体制の整備を行います。(写真は過去の研究員報告会の様子です。)

ご寄付の活用方法

皆様からいただいたご寄付は大切に活用させていただきます。

・アジア研究資料の保全、デジタル化

・国際連携活動の促進

・研究成果国際発信の促進

・研究人材の育成 など

2025年活動報告

2026年02月03日(火)

本プロジェクトは、アジアの知恵を世界に開くために最高水準のアジア研究環境を整備することを目的に、2024年2月から寄付募集を始めました。この間にいただきました皆様方からの温かいご支援に、多大なる感謝を申し上げます。

本プロジェクトへのご寄付は、アジア研究資料の保全・デジタル化、国際連携活動の促進、研究成果国際発信の促進、研究人材の育成などに活用していく予定です。

2025年の東洋文化研究所の主な活動・成果をご報告いたします。

<多岐にわたるアジア研究資料の維持>

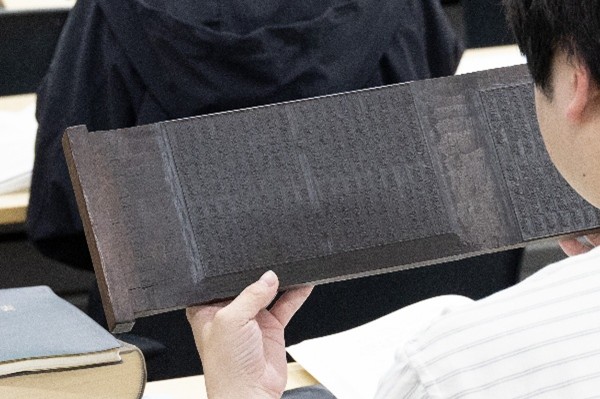

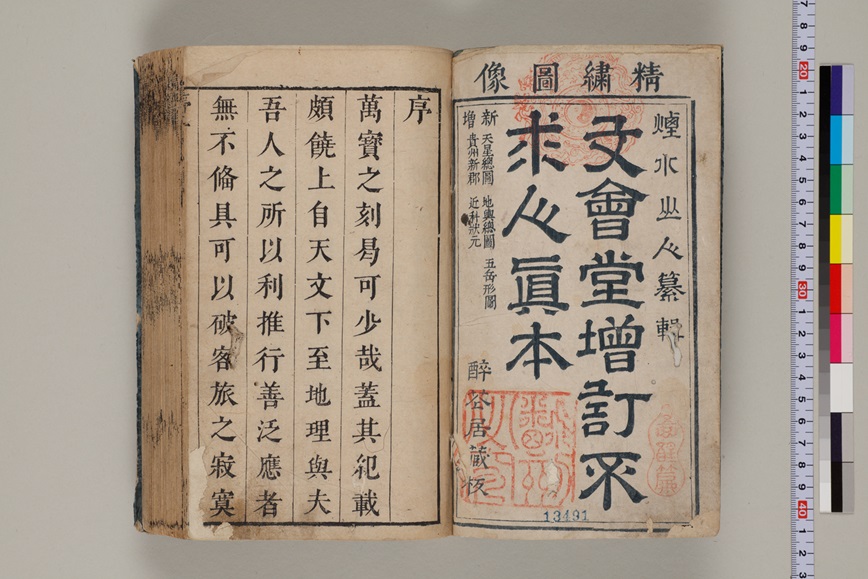

- 東洋文化研究所が所有する貴重な図書資料のデジタルアーカイブ化を順次進めております。2025年は全40タイトル、30,000枚以上の撮影を行いました。撮影されたデジタル資料は整理した上で、順次公開していく予定です。(写真は2025年に撮影した『新編古今事文類聚外集十五卷 / (元)富大用編』です。)

- 東洋文化研究所では、全国の図書館等職員を対象とした「漢籍整理長期研修」を毎年開催しています。1980年から継続している本研修は、研究所内外の専門家による講義と実習を通して、漢籍に関する幅広い知識を習得していただくものです。全国の図書館・研究機関から申し込みがあり、6月と9月の各第1週の講習期間に講義と個別指導を行いました。

- 東洋文化研究所図書室は2024年よりアジア研究図書館分館として新たに歩み出しました。アジア研究図書館は、東京大学の学内に分散している多数のアジア関係研究資料を集約し、アジア諸地域に関する研究を支援するための専門的な図書館として、2020年10月1日に総合図書館内に開館した図書館です。アジア関係研究資料の集約と再構築、所蔵資料のデジタル化等に努めるとともに、研究機能と図書館機能とが有機的に結合された「研究図書館」の名に相応しいサービスを提供しており、東洋文化研究所図書室がその一翼を担っています。

- 2025年には、東洋文化研究所の教員も参画している「ダイバー・コレクション・データベース再構築事業」の成果として、新データベースのβ版(公開テスト版)の第一次公開が行われました。

アジア研究図書館及び「ダイバー・コレクション・データベース再構築事業」の詳しい内容については、附属図書館の関連リンクにてご確認ください。

【関連リンク】

<Global Asian Studies(GAS)>

2025年は7月と11月に国際シンポジウムを開催し、そのほか、ブックトークやインタビュー、セミナーなど、20以上の活動を行いました。

国際交流基金と共同運営しているJF-GJSフェローシッププログラムでは、カナダやイギリスなどから5名のポストドクターを受け入れました。JF-GJSの活動については、昨年度のフェローも招聘し、2025年6月にネパールのカトマンズで開催された『AAS-in-Asia Conference 2025』のパネル・セッションに参加し、プログラムの紹介を行いました。フロアからは多くの質問が出され、その後の懇親会でも質問してくる者が多くいるなど、JF-GJSフェローシッププログラムへの関心の高さがうかがえました(関連ページ)。また、2名のGAS委員会メンバーが、2025年7月28日から8月1日にかけて、米国のペンシルベニア州立大学のGlobal Asias Summer Instituteに参加し、多くの知的刺激を得て帰国しました(関連ページ)。

その他の活動成果については、GASホームページをご覧ください。今後も引き続き活発な活動によって、アジア研究者との交流を活性化していきます。

<出版事業>

- 東洋文化研究所では、2004年度より、アジアに関する人文・社会科学分野の研究成果を世界から募集し、編集した国際学術雑誌International Journal of Asian Studies(『国際アジア研究ジャーナル』)をCambridge University Press(ケンブリッジ大学出版局)から出版しています。世界各地のアジア研究者による成果を英語読者に紹介し、アジア研究のグローバルコミュニティ間で多方向的な対話を促進することを目的としたプラットフォームです。

International Journal of Asian Studies | Cambridge Core

International Journal of Asian Studiesでは、アジアを一つの地域として捉え、国境を超えた共通のパターンや傾向に焦点を当てた研究を推進しています。具体的には、以下のような研究を重視しています。

- 学際的アプローチ:異なる研究手法を統合した研究

- 比較研究:複数の地域や国を対象とした研究

- 新しい方法論の開発:革新的な視点や手法を取り入れた研究

さらに、アジア現地語で書かれた著書や研究を紹介する書評も積極的に掲載しており、アジア研究の最新動向を探る‘Perspectives on Asia’のセクションも設けています。2023年からは、オープンアクセス形式での公開を開始しました。記事のダウンロード数は高い水準で推移し、2025年も70,000回を超えました。また、Journal Citation Indicator(JCI)のAsian Studies分野では、3年前の16位から今年は10位に順位を上げ、Q1(トップ25%雑誌)にランクされています。これにより、2025年は22カ国から261件の投稿を受け、採択率25%の難関学術雑誌として高い評価を得ています。また、関連したワークショップを5月に韓国・延世大学校韓国研究所で、9月に東洋文化研究所にて開催しました。今後も現地での共同ワークショップを開催し、新しい視点での出版の道筋を検討する機会を設けてまいります。

- アジアでなされている優れたアジア研究の成果を英語で発信して、広く世界の研究者や学生に提供する英文によるアジア研究書シリーズである『東京大学東洋文化研究所アジア研究叢書』がSpringerからオープンアクセスで創刊されました。現時点までに5冊が刊行されています。特に「アジア発のアジア研究の手引き」を目指して、日本を代表する研究者27名が執筆し、東洋文化研究所の教員3名が編集にあたった第2巻は157,000アクセスを超えました。今後も世界へ優れたアジア研究の成果を広めるべく、刊行は続きます。

The University of Tokyo Studies on Asia | Book series home

2025年9月刊行 第5巻

Hiroaki Terada

China’s Traditional Legal Order: Narrating Law across Civilizations

2024年12月刊行 第4巻

Muhui Zhang

China–Japan–South Korea Trilateral Cooperation: Institution Building and Power Politics

2024年12月刊行 第3巻

Xue Qu, Daizo Kojima, Laping Wu and Mitsuyoshi Ando (eds.)

Harvest Loss in China: Rice, Mechanization, and the Moral Hazard of Outsourcing

2024年9月刊行 第2巻

Ryo Sahashi, Yasuhiro Matsuda and Waka Aoyama (eds.)

Asia Rising: A Handbook of History and International Relations in East, South and Southeast Asia

2024年5月刊行 第1巻

Jin Sato and Soyeun Kim (eds.)

The Semantics of Development in Asia: Exploring ‘Untranslatable’ Ideas Through Japan

- 東洋文化研究所の研究者や研究活動に関する最新の情報を紹介するニューズレターを2024年から発行しています。2025年もデザインを新たに秋号を発行しました。2026年からは新たな編集体制で、内容も刷新してお届けする予定です。

<世界各国からの研究者受入>

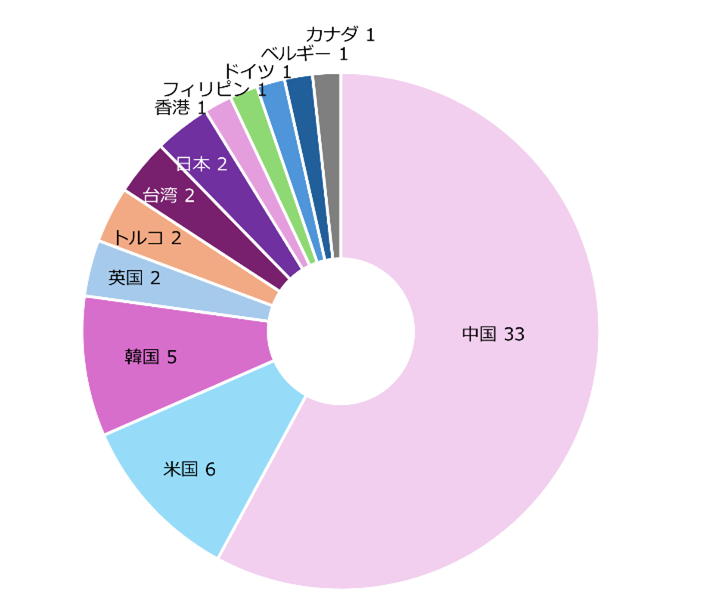

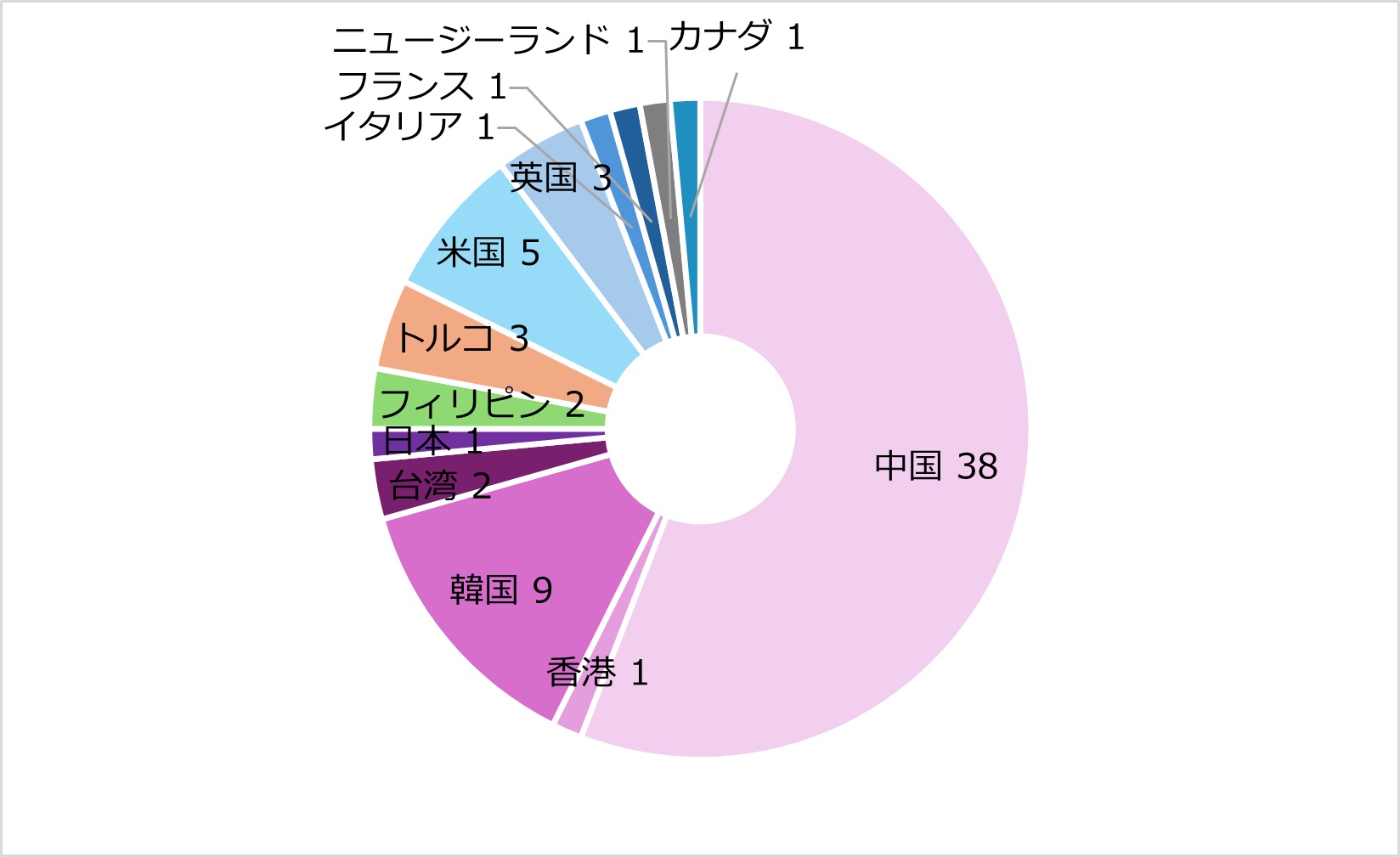

- 東洋文化研究所は世界各国から研究者を受け入れています。2025年は12ヶ国57名を訪問研究員として受け入れ、国際共同研究や若手研究者の育成を推進しました。

10月18日(土)に第23回公開講座を開催します。

2025年08月25日(月)

2025年10月18日(土)の東京大学ホームカミングデーにあわせて、公開講座を開催します。

第23回となる今回のテーマは『アジアの境』。

渡邊祥子准教授と柳幹康准教授がご自身の研究についてわかりやすく解説いたします。

参加費は無料となっていますので、是非ご参加ください。

なお、ご参加には事前の申し込みが必要です。

申し込みの詳細ついては公開講座のホームページ(https://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/sympo/2025/)をご確認ください。

<開催情報>

2025年10月18日(土)10:30〜15:30

午前の部:10:30~12:00

渡邊祥子准教授「植民地期アルジェリアのナショナリズム運動と女性たち」

午後の部:14:00~15:30

柳幹康准教授「境界を越える仏教」

参加方法:ハイブリッド開催

会場での参加と、Zoomウェビナーによるオンライン参加を選択可能です

対象:どなたでもご参加いただけます

なお、会場参加の場合、お子様はご遠慮ください

※過去の公開講座についても東洋文化研究所のホームページ(https://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/sympo/index.html)で公開しております。

※なお、本基金では公開講座に関連した謝意・記念品もございますので、ご興味がある方はこちらもご覧ください。

東洋文化研究所Newsletter<2025春季号>を発行しました

2025年05月12日(月)

東洋文化研究所では研究者や研究活動に関する最新の情報を紹介するニューズレターを2024年度から年2回発行しております。

この度、<2025春季号>を発行しました!

今回のSpecial Interviewは、田中有紀准教授です。

ここでしか読めないオリジナルな内容となっておりますので、是非ご覧ください。

また、過去のニューズレターもHPに掲載しています。

併せてご覧ください。

2024年活動報告

2025年02月05日(水)

本プロジェクトはアジアの知恵を世界に開くため最高水準のアジア研究環境を整備することを目的に2024年2月から寄付募集を始めました。この間にいただきました皆様方からの温かいご支援に多大なる感謝を申し上げます。

本プロジェクトへのご寄付はアジア研究資料の保全・デジタル化、国際連携活動の促進、研究成果国際発信の促進、研究人材の育成などに活用していく予定です。

2024年の東洋文化研究所の主な活動・成果をご報告いたします。

<多岐にわたるアジア研究資料の維持>

○東洋文化研究所が所有する貴重な図書資料のデジタルアーカイブ化を順次進めております。2024年度は全49タイトル28,000枚以上の撮影を行っています。撮影されたデジタル資料は整理した上で、順次公開していく予定です。(写真は2023年度に撮影した『敬堂訂補萬寳全書 24巻 / (清)煙水山人纂輯』です。)

○東洋文化研究所では全国の図書館等職員を対象とした「漢籍整理長期研修」を毎年開催しています。

1980年から継続している本研修は、研究所内外の専門家による講義と実習を通して、漢籍に関する幅広い知識を習得していただくものです。本年度は6月と9月の各第1週の講習期間に講義と個別指導を行いました。

○東洋文化研究所図書室はアジア研究図書館分館として新たに歩みだしました。アジア研究図書館は、東京大学の学内に分散していた多数のアジア関係研究資料を集約し、アジア諸地域に関する研究を支援するための専門的な図書館として2020年10月1日に総合図書館内に開館した図書館で、アジア関係研究資料の集約と再構築、所蔵資料のデジタル化等に努めるとともに、研究機能と図書館機能とが有機的に結合された「研究図書館」の名に相応しいサービスを提供しており、東洋文化研究所図書室がその一翼を担うことになります。12月20日には設立記念講演会も開催され、研究者・図書職員・学生から一般の方まで、学内外の多くの方にご参加いただきました。

アジア研究図書館 | 東京大学附属図書館

<Global Asian Studies(GAS)>

○2024年はセミナー・ワークショップの開催の他、ブックトークやインタビュー、セミナーなど、15以上の活動を行いました。また、国際交流基金と共同運営しているJF-GJSフェローシッププログラムでは、韓国やフィリピンなどから3名のポストドクターを受け入れています。11/8には「JF-GJS日本研究フェロー・カンファレンス2024」を共催し、130名強の研究者が集まりました(詳細は以前の活動報告をご覧ください)。2025年も引き続き活発な活動によってアジア研究者との交流を活性化していきます。

GAS: Global Asian Studies

<出版事業>

○東洋文化研究所では、2004年度より、アジアに関する人文・社会科学分野の研究成果を世界から募集し、編集した国際学術雑誌International Journal of Asian Studies(『国際アジア研究ジャーナル』)をCambridge University Press(ケンブリッジ大学出版局)から出版しています。世界各地のアジア研究者による成果を英語読者に紹介し、アジア研究のグローバルコミュニティ間で多方向的な対話を促進することを目的としたプラットフォームです。

International Journal of Asian Studies | Cambridge Core

International Journal of Asian Studiesでは、アジアを一つの地域として捉え、国境を超えた共通のパターンや傾向に焦点を当てた研究を推進しています。具体的には、以下のような研究を重視しています。

1. 学際的アプローチ:異なる研究手法を統合した研究

2. 比較研究:複数の地域や国を対象とした研究

3. 新しい方法論の開発:革新的な視点や手法を取り入れた研究

さらに、アジア現地語で書かれた著書や研究を紹介する書評も積極的に掲載しており、アジア研究の最新動向を探る‘Perspective on Asia’のセクションも設けています。

2023年からは、オープンアクセス形式での公開を開始し、同年の記事ダウンロード数は70,000回を超えました。また、22カ国から261件の投稿を受けるなど、高い評価を得ている雑誌です。

○アジアでなされている優れたアジア研究の成果を英語で発信して、広く世界の研究者や学生に提供する英文によるアジア研究書シリーズである『東京大学東洋文化研究所アジア研究叢書』がSpringer からオープンアクセスで創刊されました。現時点までに4冊が刊行され、すでに第1巻は15,000アクセス、第2巻は54,000アクセスを数えています。2025年も引き続き、刊行を予定しています。

The University of Tokyo Studies on Asia | Book series home

2024年5月刊行 第1巻

Jin Sato and Soyeun Kim (eds.)

The Semantics of Development in Asia: Exploring‘Untranslatable’Ideas Through Japan

2024年9月刊行 第2巻

Ryo Sahashi, Yasuhiro Matsuda and Waka Aoyama (eds.)

Asia Rising: A Handbook of History and International Relations in East, South and Southeast Asia

2024年12月刊行 第3巻

Xue Qu, Daizo Kojima, Laping Wu and Mitsuyoshi Ando (eds.)

Harvest Loss in China: Rice, Mechanization, and the Moral Hazard of Outsourcing

2024年12月刊行 第4巻

Muhui Zhang (eds.)

China–Japan–South Korea Trilateral Cooperation: Institution Building and Power Politics

〇東洋文化研究所の研究者や研究活動に関する最新の情報を紹介するニューズレターを2024年春に創刊しました。日本語のほか英語、中国語でも発行し、広く国内外に発信しています。今後も年2回程度発行していく予定です。

東洋文化研究所Newsletter

<世界各国からの研究者受入>

○東洋文化研究所は世界各国から研究者を受け入れています。2024年は13ヶ国68名を訪問研究員として受け入れ、国際共同研究や若手研究者の育成を推進しました。

JF-GJS 日本研究フェロー・カンファレンス 2024が開催されました

2024年12月12日(木)

東洋文化研究所は国際交流基金と2022年に協定を結び、JF-GJSイニシアチブという総称のもとで、様々な共同作業をおこなっています。

その一環として、2024年11月8日(金)に、東京大学伊藤国際学術研究センターで、日本各地で学んでいるJF日本研究フェローたちが一堂に会したイベント「JF-GJS日本研究フェロー・カンファレンス2024」を開催しました。当日は東洋文化研究所が受け入れているJF-GJSフェロー2名を含む49名の日本研究フェロー、それに民間財団や基金の関係者などを含め、合計で140名近い人びとが集まりました。

基調講演はシンガポール国立大学日本研究学科長であるLIM Beng Choo教授。

「日本研究の現在地:その向かうべき方向性を探る」をテーマに、LIM教授は「学際的な挑戦的研究こそ日本研究が進むべき道である」と主張し、この講演をめぐって3名の東文研関係者中心となってラウンドテーブル形式で討論を行いました(写真は国際交流基金の提供による)。

午後はフェローによる研究発表。全体の司会は中島隆博東文研所長が行い、3名のフェローが自身の研究成果を発表しました。最初にフィリピン出身のTANA Maria Thaemar(JF-GJSフェロー)さんは「日本の外交・安全保障政策:進化する戦略姿勢における人間の安全保障」というテーマで報告をし、次にアメリカ出身のDECKER Joseph Lyndon(JF日本研究フェロー/インディアナ大学大学院)さんは「聖なる巡礼道から世界遺産へ:熊野古道再生と巡礼ツーリズム」というテーマで報告しました。最後にAHUJANisshtha(JF日本研究フェロー/デリー大学大学院)さんは「訪日女性外国人の目に映った近代日本人女性像」というテーマの報告をしました。外交や宗教、女性などそれぞれにキーワードが異なるものの、これらの報告に、東文研の3名の教員がそれぞれ討論者となり、研究の深化のために必要な深堀作業を行いました。

参加者全員による集合写真

また今後の連携をより強める場として、並行してポスター・ネットワーキング・イベントも開催されました。各フェローの研究をまとめたペーパーを多目的スペースに張り出し、フェローたちはそれを見つつ、活発な意見交換を行っていました。

東洋文化研究所基金は、このようなアジア/世界と日本の知的対話を促進する活動を支える大切な財源です。皆様からの温かいご支援をお願いいたします。

~東文研教員から~

アジア大洋州における日本研究とその未来

園田 茂人

アジア大洋州地域における日本研究は、その歴史や研究教育環境、日本との関係、各国政府の姿勢や市民の関心の違いなどによって、多様な発展パターンを示しています。しかも、その活動は多様な言語でなされ、日本研究の「現地化」とでも評すべき現象が起きているので、全体像を捕まえることは容易ではありません。

草創期の日本研究は、その多くのエネルギーが日本語理解と日本語教育に使われました。日本に対する知的関心は、日本語習得に向かうのが通常ですから、日本研究の歴史が厚く、多様な研究者を抱える東アジアにあっても、現地市民の日本語学習へのニーズに呼応すべく日本語教育を専門にする研究者が多い状況にあります。

1960年代の日本の高度成長期には、アジアにおける「雁行的発展」のトップを日本がリードしていたこともあって、経済に強い関心が注がれました。アメリカの日本研究ばかりか、日本国内における「西側から見た日本」への強い関心にも支えられ、経済発展であれ社会組織であれ、他のアジア地域と異なる(しかも欧米とも異なる)日本の「特殊性」に関心が向けられていたのです。

1990年代後半になると、日本の経済的プレゼンスは影を潜め、アニメやマンガといった日本の大衆文化のプレゼンスが大きくなります。そしてアジア大洋州の若者は、日常的な接触から日本への知的関心を喚起するようになります。日常的に日本の大衆文化に接する中で作られる日本への関心は、1960年代のそれとは当然のことながら異なっていました。

では、現在はどうでしょう。アジアの一部では、日本研究を志す学生の減少と研究者自身の高齢化といった問題や、政府や民間機関による日本研究への支援の減少、日本研究がもつ魅力・訴求力の低減や日本研究に対するニーズの変化といった現象が生まれており、その見通しは決して楽観視できません。日本の経済的プレゼンスの大きさや、魅力的な大衆文化のみでアジア大洋州の日本研究を成長させることができる時代は終わっています。これからの日本研究の未来は、質の高いユニークな、しかし多くの人々に裨益する研究をいかに生み出し、その魅力・訴求力を高められるかにかかっているといってよいでしょう。

そのためには、現在進んでいる日本研究の国際連携を一層強化し、各国の日本研究の強みを磨いてもらうこと、日本国内の人文社会研究の水準を高め、魅力・訴求力のある研究を生み出す、そして、自らの学知をアジア大洋州に開き、現在進行している国際連携の輪に加わることが必要です。

そのような状況下で、国際交流基金と連携し、アジア各国、世界各国で行われている次世代の日本研究者の育成に関わることは、本研究所にとっても大変意義ある活動だといえます。「東洋文化の総合的研究」を理念に掲げる東洋文化研究所は、今後ともアジア研究者の育成に積極的に加わり、アジア研究の世界的ハブとなれるよう活動を続けていきたいと思っています。

・GASの活動の詳細を知りたい方はHPをご覧ください。(英語のみ)→GAS

・園田教授のインタビューが掲載されている「東洋文化研究所News Letter」はこちら。 →NewsLetter2024秋季号

<東洋文化研究所基金>

<東洋文化研究所基金>

<東洋文化研究所基金>

其の内文化的なソフトパワーが見直されるでしょう。

誰もが楽しみの欲求をもっていますから。

<東洋文化研究所基金>

<東洋文化研究所基金>

現場にいても局部しかわからない。

その上政治的・感情的バイアスがかかる。

文化も統制を受けていましたが、時がたつと

文化的なことはバイアスが弱まるように感じますが?

文化の現地・現物・現実の記録は宝と思います。

<東洋文化研究所基金>

<東洋文化研究所基金>

<東洋文化研究所基金>