日本発アインシュタイン:カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)

日本発アインシュタイン:カブリ数物連携宇宙研究機構について

カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)は、宇宙への根源的な疑問に答えるために設立された国際的研究機関です。世界中から最高レベルの研究者を集めて宇宙と物質の起源に迫ります。

Kavli IPMU研究棟 (Credit:Kavli IPMU)

議論の様子 (Credit:Kavli IPMU)

機構長からのメッセージ

宇宙は何で出来ているのでしょうか? 宇宙はどのように始まり、どんな運命を迎えるのでしょうか? 宇宙を支配する法則は何なのでしょうか?そして、私たちはなぜこの宇宙に存在するのでしょうか? このような疑問は人類共通の疑問です。だからこそKavli IPMUでは国際的、学際的な研究機関を目指しているのです。

この疑問に答えるためには世界水準の研究機関である必要があり、Kavli IPMUは研究者の半分以上がすでに海外からの優秀な研究者で構成されています。政府からの寛大な支援のもと、ほとんどゼロからのスタートだったにもかかわらず、今は約80名の研究者を抱えており、世界水準の研究機関へと日々成長しています。多く斬新な論文が海外からの優れた研究者との共同研究によって生まれました。

しかしながら、これまで国際的に見て非常に安定的と考えられてきた日本政府からの補助金も昨今の政治情勢や景気の影響に強く左右される状況下にあります。研究の要となる人材獲得競争が世界的にも激しさを増す中、世界に伍して魅力的な研究機関として存続するためにも、安定的かつ柔軟に活用出来る財源の確保がどうしても必要なのです。

機構長 横山 順一

2025年活動報告

-宇宙の理解に迫る手段をぞくぞく進展-

2026年01月16日(金)

●CMB 偏光観測衛星 LiteBIRD がミッション実現に向けて前進へ:

2025年9月 JAXA 宇宙科学研究所にて進捗確認(Key Decision Point#2 = KDP2)が行われ、Kavli IPMUが参加する宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) 偏光観測衛星 LiteBIRD計画の前進が認められました。LiteBIRDは、現在考えられている仮説の最有力候補であるインフレーション宇宙論の検証を目的とした衛星計画です。LiteBIRD チームは、科学的意義を低減せずに、より実現しやすいミッションの形を探る活動を約1年かけて進めてきました。今後はミッション定義審査を経てフェーズA (衛星実現に向けたより具体的な検討や評価が行われる段階)を目指し、国際チームが一丸となってさらに検討を加速していきます。本ミッションは、JAXA 主導の下、フランス、イタリア等の欧州各国、カナダの宇宙開発機関・研究機関と共に検討が進められており、国内では岡山大学等と共に2030年代の打ち上げを目指し開発が進められています。LiteBIRDの責任研究者となった松村知岳准教授率いるKavli IPMU では、引き続き科学成果の創出に向けて国際ハブとなり、これまで積み上げてきた観測装置の開発や、Kavli IPMU データ駆動型探究センター(CD3)と共同してシミュレーション・データ解析センターの実現に向けて邁進していきます。

●宇宙最遠方の「死にゆく巨大銀河」で輝く巨大ブラックホール - すばる×JWSTが捉えた、急速な共進化の新たな証拠 –:

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を用いて129億年前の宇宙に存在する活動的なブラックホール(クェーサー)を観測・解析の結果、ブラックホールの親銀河が数億年前に既に大質量銀河へと成長したのち、その後星形成活動を急速に止めつつある、言わば「死にゆく段階」にある天体を2つ発見しました。こうした劇的な変化は、中心ブラックホールが周りの物質を吸い込む過程で放つ強い放射によって引き起こされた可能性があります。今回の発見は、初期宇宙で最も早く成長した銀河の進化過程で、巨大ブラックホールの活動が大きな役割を果たしたことを示す貴重な証拠であり、初期宇宙における銀河とブラックホールの複雑な共進化史をひも解くための新たな道を切り拓くものです。(尾上匡房客員准科学研究員と John Silverman教授を中心とし、武漢大学、愛媛大学、立命館大学、国立天文台なども参加する共同研究チーム)

●月面電波望遠鏡でダークマターの正体に迫るには:

宇宙の暗黒時代に漂っていた水素ガスから放たれた波長約21cmの微弱な電波 (水素21cm線) がどのような強度と周波数で観測されるかを、標準宇宙モデルに基づきシミュレーションしました。そして、コンピュータ上に再現された水素ガスの温度や密度の詳細な情報をもとに全天から地球に届く電波を正確に計算し、グローバルシグナルには電波輝度温度に換算して1ミリケルビン (1000分の1度) 程度の特徴的な周波数変動が現れること、さらにダークマターがどのような性質のものであるかによってその変動具合に差が生じることが初めて明らかになりました。このため、数十メガヘルツ付近の広い周波数帯でグローバルシグナルを観測すれば、ダークマターがどれくらい "冷たい" のか、すなわちダークマターの質量や速度の乱雑さといった性質を測定することができます。本研究の成果をもとにすれば、地球大気圏外、例えば我が国が構想する月面天文台で宇宙電波を観測することでダークマターの正体に迫ることができると期待されます。(吉田直紀特任教授が参加し、Hyunbae Park筑波大学計算科学研究センター研究員を中心とする研究グループ)

●次元を超えて共通する量子もつれの法則の発見 ~熱的有効理論を用いた新しい量子情報へのアプローチ~:

近年素粒子論において高次元理論の解析を大きく前進させた「熱的有効理論」と呼ばれる手法に着目し、この手法を量子情報に導入することで、任意の次元の量子系における量子もつれの構造に潜む普遍的振る舞いを見出すことに成功し、米国物理学会の発行する米国物理学専門誌Physical Review Lettersの注目論文(Editors’ Suggestion)に選出されました。今後は、熱的有効理論のさらなる精密化や一般化を通じて、高次元における量子もつれ構造のより深い理解を目指すことが課題となります。(九州大学高等研究院の楠亀裕哉准教授を中心とし、大栗博司教授も参加する共同研究グループ)

●新たな原子系「多価ミュオンイオン」の観測に成功 ― 宇宙観測検出器が捉えるエキゾチック原子の世界 ―:

最先端のX線検出器である「超伝導転移端センサーマイクロカロリメータ(Transition-Edge Sensor: TES)」を駆使し、新たなエキゾチック原子系「多価ミュオンイオン」の観測に成功しました。多価ミュオンイオンは、1つの原子核が少数の電子と負電荷を帯びた素粒子「負ミュオン」を同時に束縛した原子系です。これまで理論的には存在が予測されていましたが、実験的に直接観測されたのは今回が初めてで、Physical Review Lettersの注目論文 (Editors’ Suggestion)に選出されました。近年、負ミュオンは基礎物理法則の検証や非破壊元素分析など、自然科学の様々な分野で応用が期待されています。中でも負ミュオンと原子との衝突過程である、ミュオンカスケードは最も基本的な過程であり、その詳細なダイナミクスの解明は今後ますます重要性を増すと予想されます。本研究により確立した多価ミュオンイオンの高精度分光技術は、負ミュオンの新たな応用展開を広げるための礎となることが期待されます。(高橋忠幸特任教授が参加する奥村拓馬東京都立大学准教授、東俊行理化学研究所主任研究員を中心とする研究グループ)

●初期宇宙の銀河でもダークマターが優勢か:

アルマ望遠鏡の観測データを用いた分析から、約130億光年離れた超大質量ブラックホールを含む2つの銀河のハローで、ダークマターが優勢であることを発見しました。宇宙がまだ非常に若い時代におけるダークマターと超大質量ブラックホールの関係や、銀河が今日までどのような進化をしてきたかに関して新たな洞察を与える成果です。(John Silverman教授、北京大学やテキサス大学オースティン校の研究者らのグループ)

●すばる望遠鏡の超広視野多天体分光器 PFS、いよいよ本格始動:

2025年2月からすばる望遠鏡に設置されたPFS が本格始動しました。約2400個に及ぶ「目」を、すばる望遠鏡の主焦点の広大な視野に散りばめ、多数の天体からやって来た光を同時にプリズムで捉え、色に分けて観測します。PFS の国際チームはこの強力な観測装置を用い、今後数年をかけて合計360夜分の望遠鏡時間を活用し、広大な宇宙における数百万個の銀河の分光観測に挑みます。宇宙の3次元地図を作成しその時間変化を追うことで、加速する宇宙膨張を操るダークエネルギーの正体を探るとともに、国勢調査のように多数の銀河を分光観測して、138億年の宇宙史における銀河の形成過程を明らかにします。さらに、天の川銀河やアンドロメダ銀河の数十万個の星を分光観測し、星の運動の様子から重力の強さを明らかにすることで、ダークマターの性質を探り、両銀河の形成史を解明します。このように PFS は質・量ともに圧倒的な分光データをもとに、138億年の宇宙史におけるダークエネルギー、ダークマターの役割や、銀河の形成史を観測的に調べることを可能にします。(Kavli IPMU や国立天文台など日本の研究機関をはじめとし、アメリカ、フランス、ブラジル、台湾、ドイツ、中国の20以上の研究機関も参加するPFSの国際コラボレーション)

<広報活動>

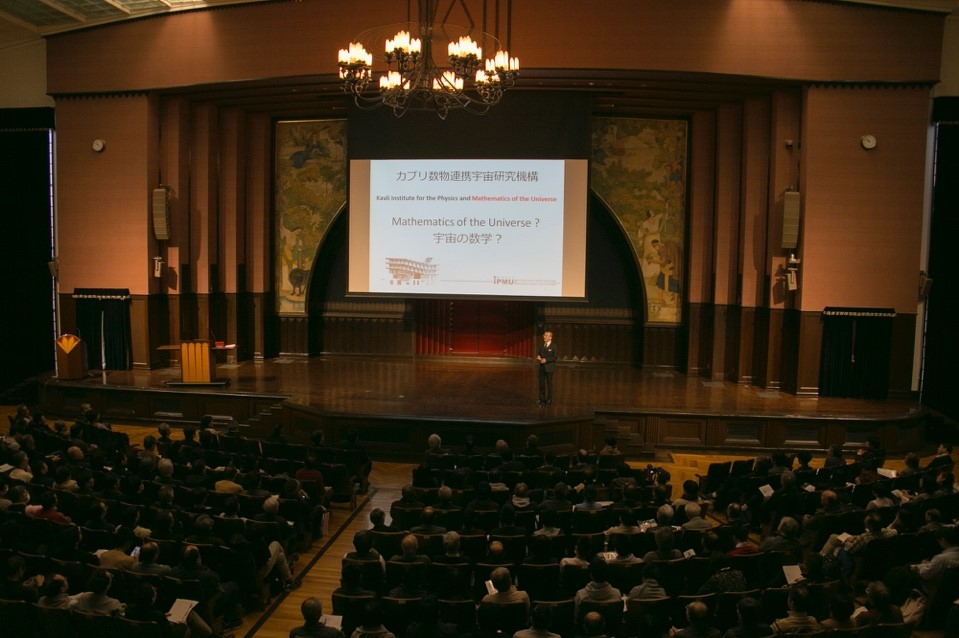

年間を通し研究成果の社会的還元として一般講演会12回(ハイブリッド開催7回、オンサイト開催4回、オンライン開催1回:総参加・視聴者数約6,700名)開催。中高生向け情報誌の発行(「ものしり新聞」第19号〜20号)。

2024年活動報告

-宇宙の理解に迫る手段をぞくぞく探求-

2025年01月27日(月)

●最先端宇宙観測技術で視る原子核の姿 -原子核からの「偏光」を捉える高感度カメラ-:宇宙観測技術をベースとした多層半導体コンプトンカメラを用い、原子核から放出される光(ガンマ線)の偏光を捉え、原子核の内部構造を明らかにできることを示しました。本研究成果は、希少な不安定核における原子核の魔法数の消失過程など、宇宙の成立や物質の性質の理解の基礎となる知見を深めることに寄与すると期待されます。(高橋忠幸教授、東京大学理学系研究科都築豊大学院学生を含む理化学研究所、仁科加速器科学研究センター、九州大学、東京都市大学の研究者からなる共同研究グループ)

●超広視野多天体分光器 PFS の共同利用開始を鋭意準備:Kavli IPMUを中心に、国立天文台も参加する国際共同研究チームは、すばる望遠鏡に搭載される超広視野多天体分光器 PFS (Prime Focus Spectrograph) の起ち上げ作業を進めています。PFS は光ファイバーを通して最大約2400天体のスペクトルを同時に取得します。2023年には4本のファイバーケーブルと4台の分光器が全てそろい、約2400本のファイバー全てのスペクトル画像が取得できるようになりました。PFS プロジェクトチームは、2024年3月の試験観測で取得したデータを利用し、ファイバーの配置精度や装置効率など、装置やデータの様々な特性理解を進めつつ、データ解析ソフトウェアの改良や共同利用観測にむけての実証試験を進め、2025年前期の科学運用開始を目指しています。

●原始ブラックホールは生成可能か?: 原始ブラックホール生成に関係した大きな振幅を持った小さなスケールのゆらぎ同士が、量子論的にぶつかり合う効果を場の量子論に基づいて、はじめて詳細に計算しました。その結果、小スケールに生成した大きなゆらぎが宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) で観測されるような大スケールのゆらぎにも影響を及ぼすことを明らかにしました。太陽の数十倍の質量を持つブラックホールの起源やダークマターの起源を原始ブラックホールによって説明できるほど大きなゆらぎを予言するモデルにおいては、CMBの観測結果と矛盾するほど影響が大きいことから、大きな質量の原始ブラックホール生成のためにはより複雑なモデルを考えるか、全く別のメカニズムを考えなければならないことを示しました。

(横山順一機構長と東京大学理学系研究科ジェイソン・クリスティアーノ大学院生の研究チーム)

●「宇宙の夜明け」に合体する双子の巨大ブラックホールを発見: すばる望遠鏡とジェミニ北望遠鏡の観測により、合体中の2つの巨大ブラックホール(クェーサー)を発見しました。このクェーサーのペアは、これまでに知られている中で最も遠方にあるだけでなく、「宇宙の夜明け」と呼ばれる時代でその存在が初めて確認された合体中の巨大ブラックホールです。アルマ望遠鏡による追観測から、周囲のガスが非常に興味深い構造をしていることも明らかになっています。衝突と合体を繰り返しながら成長する銀河の中で、巨大ブラックホールがどのように進化するのかを知るための重要な発見となりました。(尾上匡房特任研究とJohn Silverman教授が参加する愛媛大学、国立天文台などの研究者からなる共同研究チーム)

●XENONnT 実験での太陽ニュートリノによる原子核散乱事象の測定結果: 暗黒物質探索実験である現在稼働している XENONnT(ゼノンエヌトン)実験において、微弱かつ非常に稀な現象である太陽で生成されたニュートリノとキセノン原子核の散乱をはじめて観測しました。世界をリードする暗黒物質探索実験である XENONnT 実験の検出器は、大型の液体検出器でありながら、優れた検出器性能と背景事象の除去能力を持つため、微弱かつ非常に稀な現象の観測に最適な装置です。実験で取得した約3.5トン年のデータを解析した結果、観測した信号が背景事象のみに起因する確率が0.35%であるという有意度でニュートリノとキセノン原子核の散乱事象を観測しました。この成果はそれ自体が初観測であるだけでなく、暗黒物質探索実験の検出器としての性能の高さを示す重要なマイルストーンと言うことができます。(Kavli IPMUも参加する国際共同実験 XENON コラボレーション)

●非可逆的対称性の性質を解明! -素粒子・物性理論と量子情報理論の新たな架け橋に期待-:素粒子理論や物性理論で近年盛んに研究の行われている非可逆的対称性の操作が、量子情報理論における量子操作として表せることを、物理で広く扱われている定式化を用いて簡潔に説明できることを示しました。本研究により、理論物理におけるあらゆる非可逆的対称性の操作は量子操作であることが理解できるようになりました。これは素粒子理論や物性理論における非可逆的対称性と、量子情報理論という、発達著しい2つの物理理論の密接な関連を示す成果です。成果の重要性から注目論文(Editors’ Suggestion)に選ばれました。(立川裕二教授と東京大学理学系研究科岡田昌樹大学院生の共同研究チーム)

●遠方サブミリ波銀河における球状構造の形成現場を目撃: アルマ望遠鏡の観測データの分析から、古い時代の楕円銀河が初期の銀河中心領域での活発な星形成で形成されたことを示す証拠を発見しました。この発見は、初期宇宙から銀河がどのように進化してきたかについての理解を深める成果です。本研究成果は、英国の国際学術誌「Nature」のオンライン版に掲載されました。(John Silverman教授が参加する中国科学院紫金山天文台の研究者を中心とする共同研究グループ)

<広報活動>

年間を通し研究成果の社会的還元として一般講演会9回(ハイブリッド開催5回、オンサイト開催4回:総参加・視聴者数約5,900名)開催。中高生向け情報誌の発行(「ものしり新聞」第17号〜18号)。

2023年活動報告

-宇宙のなぞに迫る手段をぞくぞく探求-

2024年01月24日(水)

<研究成果>

●ダークマターを見る! – HSC国際チームが宇宙の標準理論を検証:2014年から2021年のHSC-SSP探査中間データを用いて、宇宙のダークマターの分布を精密に測定し、宇宙の標準理論を検証しました。その結果、HSC-SSPから得られたS8 と呼ばれる「宇宙の構造形成の進行度合いを表す物理量(宇宙の標準理論のパラメーター)」が、ビッグバン後38万歳の宇宙を観測して得られたS8と95パーセント以上の確率で一致しないことを確認しました。これは宇宙の標準理論の綻び、つまり宇宙の新しい物理を示唆している可能性があります。今後、HSC-SSPの最終データを用いた解析、さらに、すばる望遠鏡の次世代超広視野多天体分光器 PFS による観測で、この問題に決着が付けられることが期待されます。(杉山素直大学院学生、高田昌広教授が参加する国際研究チーム)

●ダークマター地図作成のための解析手法を新開発! -新たなダークマター地図がアインシュタインの一般相対性理論を裏付ける-:アタカマ宇宙論望遠鏡 (Atacama Cosmology Telescope; ACT) が2017年から2021年にかけて宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) を観測したデータを用いて、我々に届くまでの間にどの程度、CMB が重力レンズ効果の影響を受けているかを解析しました。そして、全天の約4分の1にあたる天域をカバーするダークマターの分布図を新たに作成し発表しました。更に、ダークマターの分布図から宇宙の大規模構造の成長過程や最近の宇宙の膨張速度を見積もったところ、アインシュタインの一般相対性理論に基づく宇宙の標準理論 (標準宇宙論) の予言値と一致しており、標準宇宙論の正しさを裏付ける結果となりました。CMBの観測では、前景放射と呼ばれる測定誤差の原因となる成分を取り除かなければ正確な観測が出来ませんが、この前景放射成分を上手く取り除く上で並河俊弥特任助教が新たに開発した解析手法が大きく貢献しました。研究グループは、標準宇宙論が破綻しているのではないかとの「宇宙論の危機」は、CMBではなく、銀河や銀河団の光を観測に用いていることに起因しているのではないかと指摘しており、それぞれのアプローチからの研究の進展が今後期待されます。(並河俊弥特任助教が参加する国際共同研究チーム)

●129億年前の初期宇宙で巨大ブラックホールの住む親銀河を検出 - すばる × JWST で銀河・巨大ブラックホールの黎明期に迫る –:ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST) を用いて129億年前の宇宙に存在するクェーサー2天体を観測し、中心に活動的な巨大ブラックホールが潜む銀河の姿を初期宇宙で初めて捉えることに成功しました。本成果は近傍宇宙で知られる銀河と巨大ブラックホールとの密接な相関関係の起源を探る上で、非常に重要な進歩と言えます。また、観測されたクェーサーは共にすばる望遠鏡によって発見された天体で、世界有数の広視野探査能力を誇るすばる望遠鏡と世界最先端のJWSTの強力な組み合わせによって実現した成果です。現在も続く研究チームのJWST観測からは今後も更なる研究の進展が期待されます。本研究成果は、英国の国際学術誌「Nature」のオンライン版に英国夏時間2023年6月28日付で掲載されました。(Xuheng Ding特任研究員、John Silverman教授を含む国際共同研究チーム)

●銀河形状の解析から初期宇宙を検証:現在世界最大規模の銀河サーベイであるスローン・デジタル・スカイ・サーベイ(SDSS)から得られた約100万個の銀河の空間分布(分光データ)及び個々の銀河形状(撮像データ)を同時に解析することで、宇宙全体の構造形成の種となった「原始ゆらぎ」に関する重要な統計的性質を制限することに成功しました。原始ゆらぎの性質が色濃く刻まれていると考えられる銀河形状の観測データを用いて初期宇宙の性質を探る研究は、本研究が世界で初めてのものです。今後、Kavli IPMUが主導するすばる望遠鏡超広視野多天体分光器 PFS を含め次世代銀河サーベイで得られる高品質なデータを活用し、さらなる精密探査が期待されます。本研究成果は、Physical Review D誌よりEditors’ Suggestionに選出されました。(2023年9月まで大学院生、特任研究員であった栗田智貴マックス・プランク天体物理学研究所博士研究員と高田昌広教授からなる研究チーム)

●初期宇宙を解き明かす、重力波を用いた新手法をシミュレーションで発見:宇宙初期にインフレーションを引き起こすエネルギー源となったとされるインフラトン場の進化のシミュレーションを用いて研究したところ、多くのインフレーション理論には確かにオシロン (インフレーションが起きた後に形成されると考えられている孤立した巨視的構造の一種) が存在することを明らかにしました。更に、オシロンが崩壊する過程で生じる重力波が、Einstein Telescope、Cosmic Explorer、DECIGOといった第三世代計画とされる重力波望遠鏡で観測可能であることも明らかにしました。もしこの過程で発生した重力波を実際に捉えられれば、宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) の観測とは独立な形で最適なインフレーションモデルがどれなのかを検証し、インフレーションがどのようにして引き起こされたかという宇宙初期の謎の解明に貢献できると期待されます。(Kaloian D. Lozanov特任研究員と客員准科学研究員を兼ねるVolodymyr Takhistov高エネルギー加速器研究機構KEK理論センター助教の研究チーム)

●マルチ・プローブによる数百ミクロンレベルでの生体組織分子イメージング技術を開発:Kavli IPMU の研究者らが中⼼となって開発した宇宙観測⽤に⽤いられていたテルル化カドミウム (CdTe)半導体検出器を搭載した超⾼分解能⼩動物⽤ SPECT 装置のイメージング技術を⽤いることで、数百ミクロンレベルで⽣体組織を複数の放射性核種プローブを同時に⽤いて詳細にイメージングできることを実証しました。この技術は、⼩動物⽣体組織の微細構造の可視化や複数分⼦の局在・相互作⽤などを明らかにすることが可能であり、⽣物学研究、薬学研究、医学研究など様々な分野での応⽤が期待されます。(柳下淳特任助教、武⽥伸⼀郎特任助教をはじめとする Kavli IPMU、国立がん研究センター先端医療開発センター、慶應義塾⼤学医学部の研究者からなる研究グループ)

●村山斉教授が委員長を務めた P5 による最終報告書が発表: 2023年12月8日、米国の科学諮問委員会 Particle Physics Project Prioritization Panel (P5)による最終報告書が発表されました。P5 の委員長は、カリフォルニア大学バークレー校マックアダムズ冠教授を兼ねるKavli IPMUの村山斉教授が務めています。素粒子物理学の国際的な状況を科学的観点から適切に評価し、米国の予算状況も加味しながら次の10年間に米国がとりうるべき戦略計画を米国エネルギー省 (DOE) と全米科学財団 (NSF) に対して提言することを目的としています。報告書の中では、Kavli IPMUも中心的な役割を果たし準備が進められている宇宙マイクロ波背景放射偏光観測衛星 LiteBIRD についても、米国が中心的に進める地上 CMB 実験プロジェクトの CMB-S4 を補完する重要プロジェクトとして言及されています。

<広報活動>

年間を通し研究成果の社会的還元として一般講演会9回(オンライン開催1回、ハイブリッド開催4回、オンサイト開催4回:総参加・視聴者数約5521名)開催しています。また、中高生向け情報誌の発行(「ものしり新聞」第15号〜16号)もしています。

2022年活動報告

-宇宙のなぞに迫る鍵をぞくぞく探求-

2023年02月14日(火)

●宇宙量子センサーによる太陽に束縛された超軽量暗黒物質の直接検出方法提案

超軽量暗黒物質がある場合、それが波として影響し、電子の質量や微細構造定数など物理の基本定数に振動的な変動を与える可能性を指摘されています。原子時計は原子内の遷移エネルギーの周波数を精密に計測することで実現されていますが、超軽量暗黒物質の存在により物理定数が振動することで遷移エネルギーの値にも振動が起こり、原子時計によりその周波数が精密に計測されることでその効果が検出される可能性があります。暗黒物質の密度が高く、振動信号に対する感度が高くなる太陽近傍の宇宙でこの原子時計を測定し、地上実験で検出出来なかった暗黒物質を直接的に検出する方法を提案しました。(Joshua Eby特任研究員を中心とする国際研究チーム)

●主焦点分光器、多くの星の光を一度にとらえる重要なテストマイルストーンに到達

2022年9月21日~26日にかけて行われた国立天文台ハワイ観測所のすばる望遠鏡に搭載された超広視野多天体分光器PFS(Prime Focus Spectrograph)の試験観測で、意図的に配置したファイバーを通して多数の星からの光を同時に分光器で観測しスペクトルを取得することに成功しました。PFSが完成すると、約2400本の光ファイバーを用いて、夜空に輝く星や銀河など多数の天体を同時に観測し、その光をさまざまな波長に分離すること(分光観測)が可能になります。このようにして得られたスペクトルにより、撮像観測だけではわからない、天体の詳細な運動や化学的性質、年齢など、さまざまな特徴を調べることができます。今回は、その重要なエンジニアリング•ファーストライトを達成したと言えます。(田村直之特任准教授を中心とする国際共同研究チーム)

●いて座矮小楕円銀河からのγ線放射を検出

NASAのフェルミガンマ線宇宙望遠鏡のデータを解析し、銀河面に垂直に約5万光年におよぶγ線を放射する巨大な泡状構造のフェルミ・バブル内の最も明るい部分のγ線放射の多くが「いて座矮小楕円銀河」に由来するものであることを明らかにし、ダークマター自己消滅説を否定しました。この発見は、ミリ秒パルサーが高エネルギー電子や陽電子を効率的に加速する天体であることを確認するとともに、天の川銀河の他の矮小楕円銀河でも同様の物理過程が進行している可能性を示唆するもので、ダークマター探索の代表的なターゲットになっている矮小銀河に更なる焦点を当てることを強く示唆しています。(Oscar Macias 特任研究員を含む国際共同研究チーム)

●暗黒物質探索実験XENONnTによる最初の新物理探索の成果: 電子反跳事象に関する最新観測結果

XENONnT実験は、宇宙に存在する未知の質量である暗黒物質の正体を明らかにすることを主な目的とした実験です。実験はイタリア・グランサッソ国立研究所の地下施設において行われており、検出器は宇宙線ミューオンや中性子といった外部からの環境放射線による影響を抑えるため、700トンの純水容器の中に収められています。2020年、XENONコラボレーションはXENON1T実験で低エネルギー電子反跳事象の超過を観測したと報告しました。今回、後継であるXENONnT検出器において、背景ノイズをXENON1T検出器の1/5に改善した高感度探索を行い、低エネルギー電子反跳事象の有意な超過は観測されなかったことから、XENON1T実験で報告された事象超過は、検出器中の残留トリチウム の可能性が高いことを示唆し、結果として、電子反跳を起こす新物理現象に対して、非常に強い制限を与えることになりました。現在、取得したデータを用いて暗黒物質の最も有力な候補の一つであるWeakly Massive Interactive Particles (WIMPs)に対する解析も進められています。(Kavli IPMUをはじめ、名古屋大学KMI・宇宙地球環境研究所、ICRR、神戸大学が参加する、米国・欧州・日本を中心とした国際共同実験XENONコラボレーション)

●AIとスーパーコンピュータで広大な銀河地図を解読 – 宇宙の成り立ちを決める物理量を精密に測定

現在世界最大の銀河サーベイであるスローン・デジタル・スカイ・サーベイ(SDSS)から得られた銀河の3次元分布のデータと、宇宙の大規模構造の理論模型を比較し、「宇宙論パラメータ」と呼ばれる、宇宙の性質を決める基本的な物理量を測定しました。これを行うために、国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイⅡ」を用いて様々な宇宙論パラメータを仮定して宇宙の構造形成シミュレーションを実行し、その大規模データを人工知能(AI)技術のひとつであるニューラルネットワークに学習させることで、任意の宇宙論パラメータに対する理論計算を高速かつ高精度に実行できるソフトウェアを開発しました。その結果、ダークマターの総量、および現在の宇宙の凸凹の度合いを表す宇宙論パラメータを、先行研究を上回る精度で測定することに成功しました。(小林洋祐博士研究員、⾼⽥昌広教授らからなる共同研究チーム)

●宇宙観測技術で分子イメージングの新技術を開発! -医学生物学研究での応用へ-

宇宙観測用に用いられていたテルル化カドミウム (CdTe) 半導体検出器を搭載した撮像装置を開発し、加えて解析手法にはフィッティングと呼ばれる超新星残骸などの天体観測データの解析で用いられるスペクトル解析方法を適用することで、複数の放射性核種をプローブ (トレーサー) として用いた小動物生体内における分子イメージング で従来問題となっていた画像のノイズの課題を解決し、多核種を同時にかつ正確に画像化することに成功しました。今回の成果は宇宙物理学における技術や解析手法が基礎となり、小動物生体内の分子の動態を調べる新たなイメージング技術の開発に結びついた成果と言えます。(柳下淳特任助教をはじめとする Kavli IPMU や国立がん研究センター先端医療開発センター、理化学研究所、JAXA 宇宙科学研究所などの研究者からなる研究グループ)

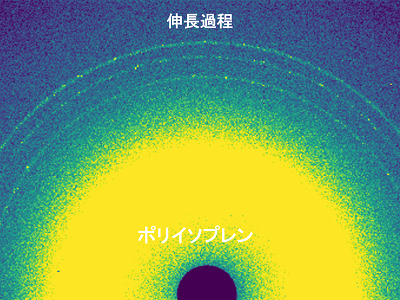

●超短パルスレーザー加工技術で作製した蛾の目構造を世界で初めて電波望遠鏡に実装 - 宇宙マイクロ波観測装置の感度向上に貢献へ -

東京大学大学院理学系研究科および東京大学物性研究所で開発された超短パルスレーザー加工システムを用いて、世界で初めて、電波望遠鏡に実装可能な大面積モスアイ (蛾の目) 反射防止構造を有する赤外線吸収フィルターの開発に成功しました。開発した赤外線吸収フィルターを米国ウェストバージニア州にある電波望遠鏡の Green Bank 望遠鏡の MUSTANG2 レシーバーに提供し搭載されました。これにより、熱源となる大気や望遠鏡自体からの赤外線放射を抑えながら、ミリ波帯域の光の信号を高感度で捉えて継続的な観測が可能となりました。今回の開発成功は、今後さらに大型の赤外線吸収フィルターが宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) の偏光観測装置に搭載される第一歩になると期待されます。(高久諒太大学院生、松村知岳准教授と米国ミネソタ大学の Shaul Hanany 教授を中心とする国際研究チーム)

●急激に明るくなり超高輝度で輝く新タイプの超新星の爆発メカニズム解明

2つの超新星 AT 2018cow と SN 2018gep を対象に爆発の輝き方のモデル計算を行い、観測データとの比較から、どのような星がどのような進化と爆発をした結果、急激に明るくなり超高輝度で輝く新しいタイプの超新星となるかを突き止めました。現在、巨大質量星でパルス状に起きる脈動の大きさの違いが、星周物質の質量の違いを生み出し、それが FBOT (Fast Blue Optical Transients) と呼ばれるタイプの超新星の明るさの挙動のばらつきを生み出すのではないかと研究を進めています。(野本憲一上級科学研究員を含む国際共同研究チーム)

<広報活動>

年間を通し研究成果の社会的還元として一般講演会8回(オンライン開催4回、ハイブリッド開催3回、オンサイト開催1回:総視聴者数約6,202名)開催しています。また、中高生向け情報誌の発行(「ものしり新聞」第13号〜14号)もしています。

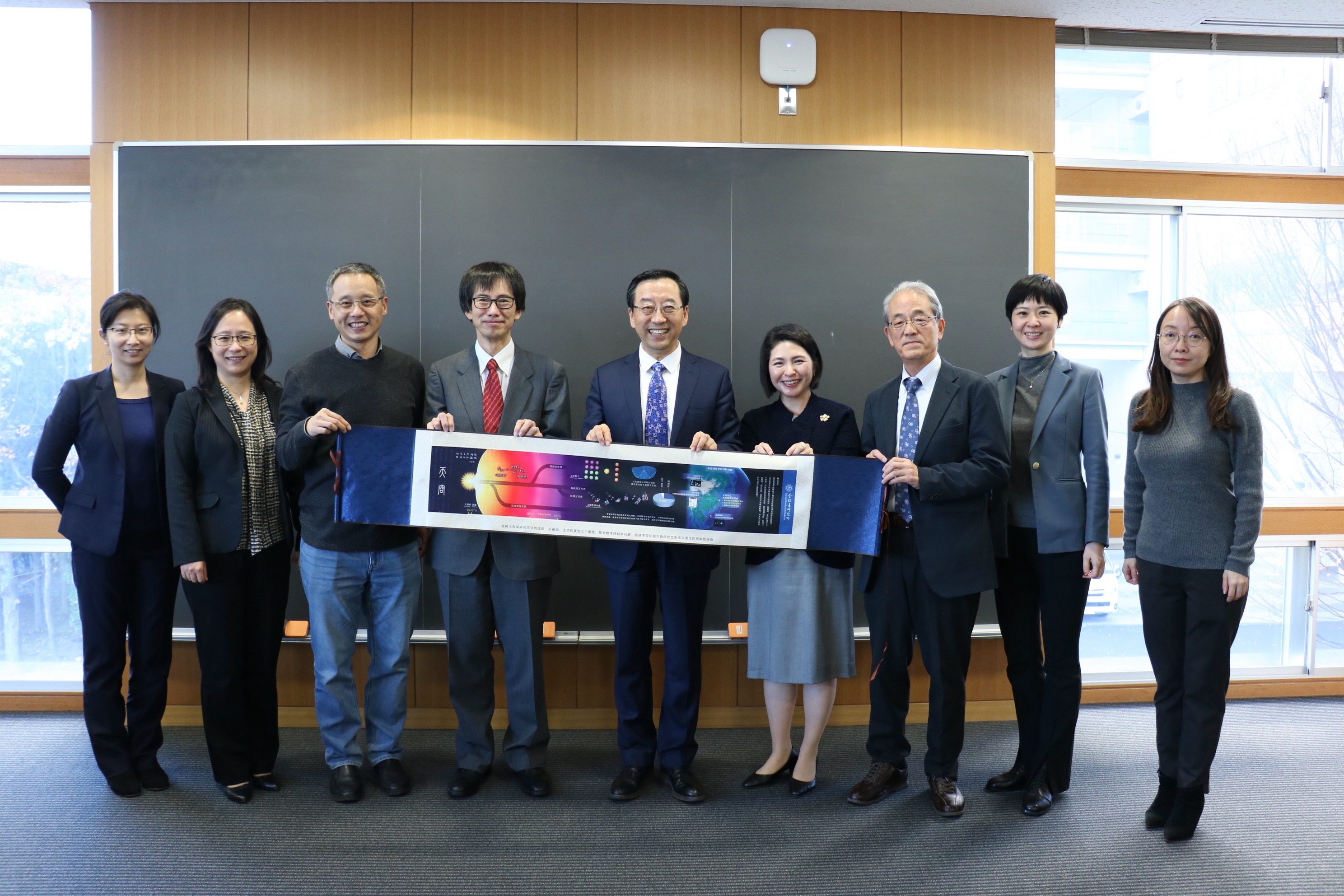

文部科学省訪問

文部科学省訪問

第8回合同一般講演会

2021年活動報告

2022年02月09日(水)

今年度の主な研究成果をご報告いたします。

●重力波の痕跡は予想以上に検出できる?

-インフレーション期における原始重力波発生の新たなメカニズムを提唱-

インフレーションを発生させる場における量子ゆらぎから発生する原始重力波に加えて、インフレーションの際に更に追加的な場の量子ゆらぎが生じることで、大きな原始重力波が発生する可能性を指摘しました。これにより、たとえ低いエネルギーでインフレーションが起こっていたとしても、Kavli IPMU も参加する次世代衛星計画の LiteBIRD (ライトバード) による観測によって、宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) に刻まれた原始重力波の痕跡の検出が期待できます。

(Valeri Vardanyan 特任研究員、佐々木節副機構長をはじめとする国際研究チーム)

●天の川銀河の円盤の外縁部に予想外の構造を発見

欧州宇宙機関のガイア衛星の観測データを解析し、個々の星の運動(固有運動)の測定結果を用いることで、これまであまり調べられていなかった天の川銀河円盤外縁部の星分布の3次元地図を調べることに成功しました。その結果、フィラメント状の構造が円盤の外縁部に予想外に多数存在することが明らかになりましたが、未だ成り立ちは不明です。将来、Kavli IPMU が中心となり準備を進める超広視野多天体分光器 PFS の分光観測により、その構造にふくまれる恒星の起源や構造自体の成り立ちについて理解が深まることが期待できます。

(Chervin Laporte 特任研究員 (現バルセロナ大学宇宙科学研究所) が率いる国際研究グループ)

●重力波が、物質優勢宇宙となった謎の手がかりに?

我々の宇宙が物質優勢の宇宙になるにあたって影響を与えたとされる「Q ボール(超対称性理論に基づくアフレック・ダイン機構で生じる場の塊)」が、非常に急激で速く崩壊することで、時空間の波紋である重力波を生じ、欧州や日本で将来計画として検討されているEinstein Telescope や DECIGO といった重力波望遠鏡によって、その重力波が検出できる可能性があることを指摘しました。これは、この宇宙が物質優勢になった謎の解明につながると期待されます。

(Graham White特任研究員、Alexander Kusenko客員上級科学研究員をはじめとする国際研究グループ)

●Ia型超新星の爆発直後の閃光を捉えることに成功!

-特異な爆発に至る恒星進化の謎に迫る-

特異な Ia 型超新星の爆発直後からの観測と理論計算を組み合わせ、これが通常の Ia 型超新星とは異なる進化過程を経て爆発したことを明らかにしました。Ia 型超新星は、太陽の約50億倍という非常に明るい現象で、明るさのばらつきがほぼないことから、遠方宇宙まで見渡せる強力な標準光源として、天文学における距離指標の一つとして用いられてきていますが、どのような機構によって爆発するかは未だ多くの疑問が残されています。今回の発見は、Ia 型超新星の爆発機構の謎を明らかにする手がかりとなると共に、通常とは異なる特異な Ia 型超新星の起源に迫る成果になると期待されます。

(姜継安特任研究員をはじめとする国際研究チーム)

●ついに観測された理論上の超新星

―明らかになった恒星の運命の境⽬―

日本のアマチュア天文家によって発見された超新星2018zd の詳細な観測を行い、この超新星が電子捕獲型超新星であると結論付けました。恒星の一生の最後、質量の小さな恒星は白色矮星となり、質量の大きな恒星は超新星として終焉の時を迎えます。この境目の質量を持つ恒星の運命は「電子捕獲型超新星」と呼ばれる特殊な超新星として爆発することが約40年前に理論的に予測されていましたが、電子捕獲型超新星と分かる超新星はこれまで発見されていませんでした。この発見により、恒星進化の全体像の理解にとって重要なピースが埋まり、様々な元素や中性子星の起源に迫る上で大きな一歩になると考えられます。

(野本憲一上級科学研究員が参加する国際研究チーム)

●強い力が軽いパイ中間子を生み出す仕組みを明らかに

-南部陽一郎博士の予言を理論的に証明-

2008年ノーベル物理学賞受賞者の南部陽一郎博士は、パイ中間子の質量が軽くなる要因は、強い力を記述する量子色力学 (QCD) において「カイラル対称性の自発的破れ」が起きるためであると提唱していました。近年、スーパーコンピューターによる数値計算では示唆されていたものの、今回初めてスーパーコンピューターを用いない理論的な手計算によって南部博士の六十年来の主張を理論的に証明することに成功しました。本研究を行った村山斉主任研究者は、アノマリー媒介機構という超対称性を壊す仕組みとして1998年に共同研究者と提唱した理論を、強い力を記述するQCDに適用し計算することで、この証明を実現しました。QCD 研究の困難さ解消の一助となることが今後期待されます。

(村山斉主任研究者)

●初期宇宙解明の窓を開くアクシオン

-宇宙からのアクシオンを探索実験で捉える可能性を指摘-

宇宙初期に生成された軽いアクシオンからなる宇宙背景アクシオン (CaB) に対する、現在実施中及び将来計画の米国を中心とするアクシオン探索実験の感度を理論的に調べました。その結果、これら実験における機器の性能向上や解析手法の工夫により、CaB からの信号を捉えられることを明らかにしました。CaB の信号を捉えることは、未発見粒子であるアクシオンの発見に繋がるだけでなく、どういう種類の信号を捉えたかにより CaB の生成過程も明らかにできることから、宇宙の進化に対する新たな謎の解明に繋がることが期待されます。本研究成果は、成果の重要性から米国物理学専門誌 Physical Review D の注目論文に選ばれました。

(村山斉主任研究者をはじめとする国際研究チーム)

●超広視野多天体分光器 PFS プロジェクトの分光器で夜空のスペクトル取得に成功

すばる望遠鏡主焦点に取り付ける予定の主焦点装置の代わりに、口径4cmほどの試験用の小型望遠鏡をすばる望遠鏡のスパイダ部分に取り付けて、空からの光をPFS用ファイバーケーブルを介して分光器に導き、スペクトル画像を取得しました。2日間でファイバーケーブルの望遠鏡とドームへの敷設作業を行い、翌日に小型望遠鏡の設置と夜空の初観測が成功したことは大きな前進です。今後観測を継続し、取得したデータを使って装置の特性調査やデータ解析パイプラインをはじめとするソフトウェア開発を先行して進めながら、試験観測本番に備えていきます。

(Kavli IPMUを中心とするPFS プロジェクトの国際チーム)

また、広報活動については年間を通し研究成果の社会的還元として一般講演会7回(オンライン開催7回分:総視聴者数約2,518名、柏キャンパス一般公開Kavli IPMU主催行事分:総視聴者数約8,667名)、中高生向け情報誌の発行(「ものしり新聞」第11号〜12号)などを行いました。

2020年活動報告 -オンライン講演会を開催-

2021年01月29日(金)

<研究成果>

●原始ブラックホールと多元宇宙が予言するダークマターの探索:宇宙初期の加速膨張であるインフレーション時に出来た「子」宇宙が、その後にダークマター候補の一つである原始ブラックホールになったとする理論を提唱。更に、この理論で示されたシナリオが、すばる望遠鏡に搭載された超広視野主焦点カメラ (HSC) を用いた原始ブラックホール探索の観測で検証できることを示しました。この理論研究に基づいた追観測により原始ブラックホール形成の謎を解く手がかりが得られると期待されます。(Volodymyr Takhistov特任研究員をはじめとするカブリIPMU研究者とカリフォルニア大学ロサンゼル校研究者の国際研究チーム)

●宇宙を飛び交うニュートリノの動きを明らかに -世界初の6次元シミュレーションに成功-:新たに開発したブラソフ方程式の高精度計算手法と、「京」など国内を代表するスーパーコンピュータを組み合わせ、ブラソフ方程式を直接解き、宇宙を高速で飛び交うニュートリノの6次元数値シミュレーションを行うことに、世界で初めて成功しました。ニュートリノの集団的な運動の様子を正確に調べることができるようになり、ニュートリノ質量を正確に測定するための理論モデルの構築が可能となりました。(吉田直紀主任研究者、斎藤俊客員准科学研究員、吉川耕司筑波大計算科学研究センター講師を中心とした研究チーム)

●宇宙最強磁石星と大質量星のペアが、光速に達する超高エネルギー電子を生み出す?:ガンマ線を強く放射し連星周期により放射強度が増減する特殊な天体「ガンマ線連星」がどのような連星系であるか、また、どのようなメカニズムで超高エネルギー電子や強いガンマ線を生み出し輝くかの謎を明らかにするため、ガンマ線連星の LS5039 に着目し、X線天文衛星の「すざく」や「NuSTAR」のデータを解析しました。今回、LS5039 が大質量星と中性子星との連星系であることを明らかにしました。また、従来定説とされてきた放射メカニズムを否定。中性子星が強磁場を持つマグネターと呼ばれる種類の星で、その磁場エネルギーが超効率的な高エネルギー粒子の加速を引き起こしガンマ線連星が輝いているという新たなメカニズムの可能性を提案しました。(大学院生米田浩基氏はじめ高橋忠幸主任研究者らのグループ)

●宇宙マイクロ波背景放射の偏光に「パリティ対称性」を破る新しい物理の兆候を観測 -暗黒エネルギーの正体解明の糸口になるか?-:宇宙を記述する物理法則がパリティを破っている兆候を、欧州宇宙機関のプランク衛星による宇宙マイクロ波背景放射の偏光観測データを用い、99.2%の確からしさで観測しました。パリティ対称性を破る新しい物理は、宇宙を支配するダークマター やダークエネルギーの重要な手掛かりとなる可能性があります。本研究は、米国物理学専門誌 Physical Review Letters の注目論文としてEditor’s suggestion に選定されました。(南雄人KEK博士研究員、小松英一郎主任研究者)

●宇宙の温度変化の歴史が明らかに -スニヤエフ・ゼルドヴィッチ効果を用いた宇宙の温度変化の初測定-:米国のスローン・デジタル・スカイ・サーベイと欧州宇宙機関のプランク衛星のデータを用いて、スニヤエフ・ゼルドヴィッチ効果の影響を解析することで、宇宙大規模構造の進化に伴うガスの温度変化を調べました。スニヤエフ・ゼルドヴィッチ効果がガス温度の進化を調べる手法として使えることを具体的に示したほか、この手法が今後の宇宙大規模構造形成のより詳細な理解を深める助けとなり、精密宇宙論の理論的理解の貢献にも繋がる道筋を拓きました。(真喜屋龍特任研究員はじめ小松英一郎主任研究者らの研究グループ)

●宇宙の重量級同士の稀な出会い -超広視野主焦点カメラ(HSC)で合体過程の超大質量ブラックホールを発見-:すばる望遠鏡に搭載された超広視野主焦点カメラ(HSC)の画像を用いて、34,476個の既知のクェーサーを調べ、421個の二重クェーサーの候補を特定。その候補を更に Keck-I 望遠鏡と Gemini-North 望遠鏡を使って分光観測し、3つの二重クェーサーを特定しました。今回検出した3つのうち2つはこれまで二重クェーサーとして存在が知られていなかったものであり、広視野・高解像度で、遠くの天体も観測可能なHSCの特性を生かした二重クェーサー探索の可能性を拓きました。また、二重クェーサー検出によって、銀河の合体や進化、超大質量ブラックホールの成長過程といった研究の今後の進展も期待されます。(John Silverman准教授、国立天文台の研究者らが参加する国際共同研究チーム)

●暗黒物質直接探索実験 XENON1T が電子散乱事象の超過を観測:暗黒物質直接探索実験において世界最高感度を持つ XENON1T 実験で得られた観測データに、これまで予想していなかった過剰な事象が見つかったと発表しました。過剰な事象の原因についてはまだ完全には解明されていませんが、自然に存在する水素の放射性同位体であるトリチウムが極僅かに検出器中に含まれていた可能性、未知の素粒子である太陽アクシオンの可能性、または、これまで知られていなかったニュートリノの性質による可能性があります。現在、XENON1T 検出器はXENONnT 検出器へとアップグレードが行われています。XENONnT実験で得られる、より高感度なデータを用いることで、今回示された事象超過の原因が明らかにできると期待されます。(米・欧・日を中心とした国際共同実験グループ XENON コラボレーションの成果。Kai Martens主任研究者は日本グループのリーダーを務めている。)

●電磁気の双対性の量子異常を決定:ジェームズ・マクスウェルが約150年前に確立した電磁気学におけるマクスウェルの方程式から示される電磁双対性に着目。電磁双対性を量子力学的に扱った際に生じる量子異常を決定しました。この結果から弦理論に生じる自己矛盾を多くの場合で解消し、弦理論の一貫性を保持できることも示しました。本研究は、米国物理学専門誌 Physical Review Letters のEditor’s Suggestion に選定されました。(立川裕二教授、Hsieh Chang-Tse特任研究員)

詳細はカブリ数物連携宇宙研究機構Webサイトにてご覧いただけます。

<広報活動>

2019年活動報告

-「宇宙の最も深遠な謎」に挑み続けています-

2020年03月05日(木)

Kavli IPMUによる研究成果の一部をご紹介します。

柏キャンパス一般公開での実験室見学の様子

●観測ロケット実験FOXSI-3で取得した世界初の太陽コロナ観測データの公開: 太陽コロナの研究は、太陽物理やプラズマ物理という基礎学問としてだけでなく、地球環境への影響調査という点でも極めて重要。理想のコロナ観測に必要な軟X線用の高速度カメラを国立天文台、名古屋大学、宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 宇宙科学研究所の研究者らと共同で開発。世界最先端の太陽コロナ観測データを公開。(高橋忠幸主任研究者グループ)

●共鳴現象が解き明かす銀河ダークマター分布の謎に関する論文を発表:ダークマターが比較的軽く、そして特別な固有の速度のときだけ互いに散乱する性質を持っていれば、矮小楕円銀河においてはダークマターに共鳴現象が生じるため、これまで謎とされてきた矮小楕円銀河と銀河団の間でのダークマターの分布の違いを上手く説明できるという新しい理論を発表。(村山斉主任研究者グループ)

●「SuperKEKB プロジェクト」Belle ll実験の本格的な物理解析のためのデータ取得(フェイズ3)開始:フェイズ3で極めて重要な崩壊点位置検出器 (VXD)の中心部には、ピクセル検出器(PXD)とシリコンバーテックス検出器(SVD)があり、カブリIPMUはSVDの制作を担当。フェイズ3により電子と陽電子の衝突データを本格的に取得・解析しBelle II 実験で新しい物理を解明する研究の進展が期待できる。(樋口岳雄准教授グループ)

●ダークマターは原始ブラックホールではない可能性が高い、との論文を発表:ハワイのすばる望遠鏡に搭載された超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam (HSC) で得たアンドロメダ銀河のデータを詳しく解析し、ホーキング博士がその存在を予言した月質量より軽い原始ブラックホールによる重力レンズ効果を探索。その結果、約260万光年の距離にあるアンドロメダ銀河と我々の天の川銀河の間に存在するダークマターが原始ブラックホールではない可能性が高いことを観測的に初めて明らかにした。(高田昌広主任研究者グループ)

●第二世代星に観測された大量の亜鉛は、初代星のジェットを吹き出す激しい爆発の産物:宇宙初期の初代星の超新星爆発がジェット状の非対称な爆発であった可能性が高いことを、観測と亜鉛の高い存在量に着目したシミュレーション結果から明らかにした。この結果は、宇宙再電離という重要な時代に対する従来の知見に影響を与える可能性がある。(野本憲一上級科学研究員グループ)

●すばる望遠鏡超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam で遠方超新星を多数発見:HSCを用いた半年間の観測により、赤方偏移1以上 (約80億光年遠く) の遠方超新星58個を始め約1,800個もの超新星を発見。近傍を含む大量の超新星を発見したことのみならず、遠方超新星を半年間という短期間の観測からこれほどの数発見できたことは、大口径のすばる望遠鏡の集光力と高解像度で広視野という HSC の特徴を合わせた、すばる HSC での観測の強みが存分に活かされた成果と言える。(安田直樹教授グループ)

●量子重力に対称性はない:重力と量子力学を統一する理論では、素粒子論の重要な原理であった対称性がすべて破れてしまうことを、ホログラフィー原理を用いて証明した。この証明にあたっては、量子コンピューターで失われた情報を回復する鍵とされる「量子誤り訂正符号」とホログラフィー原理との間に近年発見された関係性を用いるという新たな手法を利用。この成果は、素粒子の究極の統一理論の構築に大きく貢献すると同時に、近年注目の量子コンピューターの発展にも寄与するとの期待から、アメリカ物理学会の発行するフィジカル・レビュー・レター誌で、注目論文に選ばれた。(大栗博司機構長グループ)

●新たな高性能画像診断機器、医療用コンプトンカメラの臨床試験に成功(PET薬剤とSPECT薬剤の同時計測・画像化):1台で幅広いエネルギー範囲のガンマ線を複数同時に識別して測定できる新たな画像診断機器として「医療用コンプトンカメラ」を開発し、世界で初めてとなる人での臨床試験を実施。核医学診断薬剤 (18F-FDG(PET薬剤)と99mTc-DMSA(SPECT薬剤))の2種類の薬剤を同時に被験者へ投与し、このカメラで測定。薬剤が特定臓器に集積している様子を同時に可視化することに成功。本技術により PET 検査と SPECT 検査の期間短縮や患者被曝量の軽減化につながる。また、複数機能同時検査等の実現によって、新たな診断技術の発展が期待される。(高橋忠幸主任研究者グループ)

●人工知能(AI)が可能にする宇宙のシミュレーション:人工知能技術を駆使して、宇宙の複雑な3次元シミュレーションのモデルを作り上げることに初めて成功したと発表。(Li Yin 特任研究員が参加する米国カーネギーメロン大学等に所属する Siyu He 氏が率いる米国、カナダ、日本の国際研究チーム)

●女子生徒の進学を阻む要因に関する論文を発表:保護者の男女平等度や性役割態度、理系分野に対するイメージ分析に関する論文を発表。今後、研究グループは、性役割態度をはじめ、女性の理系進学に影響する社会的要因をモデル化し、国際比較を通じて、理系の中でも分野によって異なる女子学生率の低さについて解明していく予定。(横山広美教授グループ)

●超高エネルギーガンマ線で世界最高の空間分解能を達成(宇宙の標準光源「かに星雲」のサイズを超高エネルギーガンマ線で測定):西暦1054年に観測された超新星爆発の名残「かに星雲」が放つ超高エネルギーガンマ線の空間的広がりの測定に、世界で初めて成功。データサイエンス技術を極限まで追求することで、超高エネルギーガンマ線の大きさの測定がはじめて実現し、その結果、星雲内部の高エネルギー粒子の振る舞いを正確に記述することが可能となった。今回の研究成果からは、「宇宙線」と呼ばれる高エネルギー粒子が天体内でどのように生成され伝搬するのか理解が深まると期待される。(高橋忠幸主任研究者グループ)

●世界初、ガンマ線バースト残光から超高エネルギーガンマ線の検出に成功:10年以上の長きにわたる挑戦の末、宇宙最大の爆発現象である「ガンマ線バースト」から世界で初めて超高エネルギーガンマ線放射の検出に成功したことを発表。今回の発見は、ガンマ線バーストの新たな姿を明らかにしており、今後のガンマ線バーストの観測戦略に大きなインパクトを与える重要な結果と言える。(高橋忠幸主任研究者グループ)

<広報活動>

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

この0と1の構成で全てが成り立っている

ここを書き換える事で、私たちの現象、世界、宇宙は、瞬時に変える、移動する事ができる

量子もつれ

その宇宙に生きている人、経験している人と、繋がれば、早く移動できる

縁、ご縁、繋がり、コンタクト

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

夜間、飛行機で着陸する時の夜景が、脳内ニューロンにそっくりである。0と1の組み合わせで構成されているこの宇宙。

意識が実は宇宙の外側にあり、そこで森羅万象全てが繋がっている?のかもしれない?

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

ささやかですがそのご恩返しをしたいです

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>

全て、である。

<カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)>