東京大学史料編纂所基金(部局基金)

史料編纂所の研究活動にご支援ください。

史料編纂所が収蔵する国宝島津家文書,17件の重要文化財をはじめとする重要史料などは,国民・人類共通の文化遺産であり,保存・修補のためには安定的で大きな財源を必要としています。さらに史料のデータベース整備充実や撮影・デジタル化費用,そして研究所で行っている様々な研究活動・編纂事業などにみなさまからのご支援を活用させていただくことで,広く日本史研究に寄与することとなります。

東京大学史料編纂所基金(部局基金)ご協力のお願い

本所の事業の淵源は、1793年(寛政5年)、江戸幕府の援助をうけて国学者塙 保己一が開設した和学講談所に遡ります。明治になり、和学講談所の事業を継承して、当初は政府の直轄事業として、そして1888年(明治21年)10月からは帝国大学の事業として、日本史史料の研究・編纂を続けてきました。1901年(明治34年)に『大日本史料』と『大日本古文書』の第一冊目を刊行して以来、『大日本史料』『大日本古文書』『大日本古記録』『大日本近世史料』『大日本維新史料』『日本関係海外史料』『花押かがみ』『日本荘園絵図聚影』『正倉院文書目録』など、1100冊をこえる史料集を刊行しています。

史料編纂所は国宝「島津家文書」、国指定重要文化財「実隆公記」をはじめ、貴重な原本史料を多数所蔵しています。また、編纂の前提として、国内外において広く史料の調査・蒐集を行い、影写・謄写・模写・写真などの方法で、文書・日記・典籍・絵画などの膨大な複製史料を作成してきました。これらは本所の図書室やWebサイトにおいて研究者・市民に公開されています。

私たちは、これまでの研究活動を継承しつつ、全国・世界の研究者との共同によって新たな研究を展開し、また、学界・社会により開かれた研究所としてさらなる発展をめざしていきたいと考えております。一層のご支援をお願い申し上げます。

2025年活動報告

-国民・人類共通の文化資産の保全・継承-

2026年01月30日(金)

史料編纂所は、国宝『島津家文書』・重要文化財20件をはじめとする、20万点以上の歴史史料を所蔵しています。いずれも何百年もの時を超えて伝えられてきた貴重なものです。古文書等の素材である、和紙と墨の組み合わせは、非常に堅牢ではありますが、年月の経過による劣化・損傷を避けることはできず、多くの史料が修理を待っている状態です。本基金は、これらの史料を修復・保全し、確実に後世へ伝えるために活用させていただいています。

修理を完了した史料の画像は、本所ホームページのデータベースから公開しています。歴史史料に関わる多様な情報を、詳細かつできるだけわかりやすくお伝えできるよう、人文情報学の研究にもとづいた最新の情報基盤を維持するよう努めています。検索画面を刷新し、より使いやすくなりましたので、ぜひアクセスしてみてください。

史料編纂所は、日本前近代史に関わる史料の研究と史料集の編纂事業を150年にわたって続けてきました。日本に関わる、すべての歴史叙述・歴史認識の土台となる史料の保全・研究、そして次世代への継承という事業に、ご支援をお願い申し上げます。

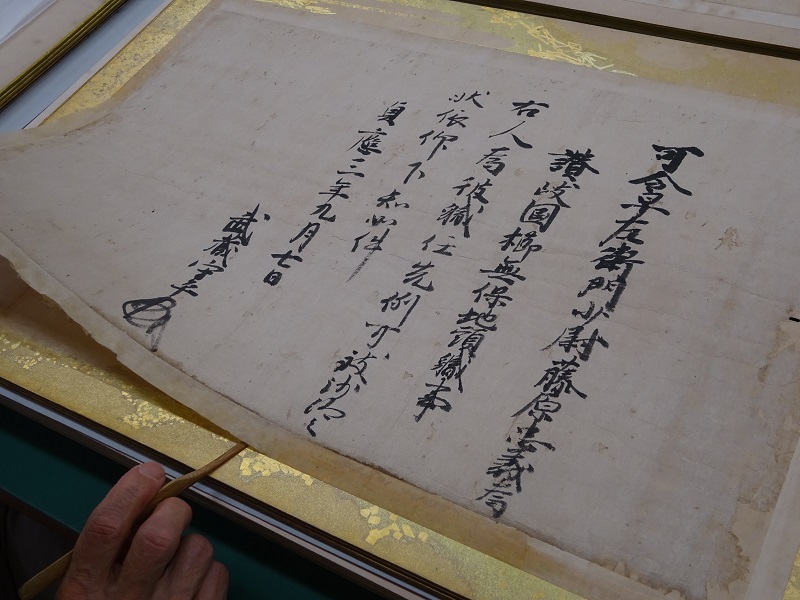

2022年度より、国宝『島津家文書』のうちの手鑑「歴代亀鑑」の解体修理を実施していましたが、2025年3月に修理が完了しました。島津家にとって最重要の古文書を豪華な折帖に貼りこんだものですが、全体に劣化や損傷が進んでいました。写真は修理前と修理後の史料画像です。解体した段階で、撮影や調査等を実施し、装丁された状態では知ることのできない情報の取得につとめており、これらの情報もデータベースなどから公開できるよう努めています。2025年度からは『島津家文書』のうち、「宝鑑」の修理を開始しました。

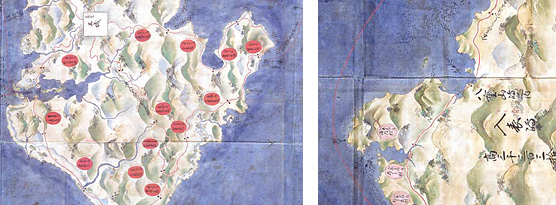

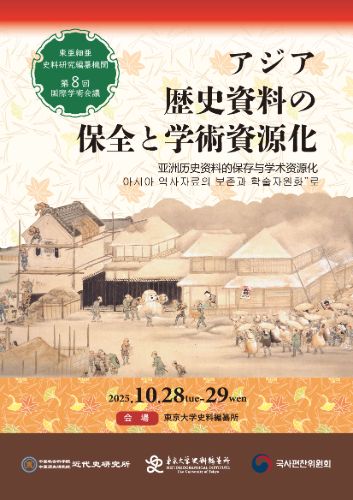

また、歴史史料の編纂を行っている日本・韓国・中国の研究機関同士の学術交流を促進すべく、「第8回東アジア史料研究編纂機関国際学術会議」を2025年10月に史料編纂所主催で開催し、今回のテーマである「アジア歴史資料の保全と学術資源化」について活発な議論が展開されました。

テレビで話題!国宝級史料のデジタル公開と未来への継承~

2025年09月04日(木)

先日放送された「ブラタモリ」で東京大学史料編纂所の貴重な史料が紹介されました!

タモリさんも驚いた国宝「島津家文書」や『大日本史料』など、歴史好きにはたまらない貴重な資料の数々。

豊臣秀吉の直筆書状や織田信長関連の古文書など、普段は厳重に保管されている一級の歴史資料が番組内で紹介され、大きな反響を呼びました。

また、史料編纂所の研究者・技術職員などの長年にわたる研究や活動により、これら貴重な文化財が適切に保存・活用されていることも初めてお知りいただく機会になったかと思います。

これらの史料は史料編纂所のデジタルアーカイブやデータベースを通じてオンラインでも閲覧可能です。

自宅にいながら国宝級の歴史資料を間近で見られる機会をぜひお見逃しなく。

- 2025年8月30日(土)放送「ブラタモリ」で紹介した史料について詳しくはこちら

- 「ブラタモリ」見逃した方はこちらからチェック(見逃し配信はNHKプラスへの登録が必要です)

ブラタモリ 8/23・30は「東京大学」東大・本郷キャンパスの“宝”探し旅!

史料編纂所では、今回取り上げた史料以外にも沢山の史料画像データやテキストなどをデータベースやデジタルアーカイブにて公開しています。

史料編纂所のウェブサイトはこちら

これらの貴重な歴史資料の保存・研究・公開活動を継続するには、皆様からのご支援が不可欠です。東京大学史料編纂所基金へのご寄付が、日本の歴史と文化を未来へ伝える礎となります。

国宝級の史料を次世代に継承するため、ぜひ皆様のお力をお貸しください。

2024年活動報告

-国民・人類共通の文化資産の保全・継承-

2025年02月18日(火)

史料編纂所は、国宝『島津家文書』・重要文化財20件をはじめとする、20万点以上の歴史史料を所蔵しています。いずれも何百年もの時を超えて伝えられてきた貴重なものです。古文書等の素材である、和紙と墨の組み合わせは、非常に堅牢ではありますが、年月の経過による劣化・損傷を避けることはできず、多くの史料が修理を待っている状態です。本基金は、これらの史料を修復・保全し、確実に後世へ伝えるために活用させていただいています。

修理を完了した史料の画像は、本所ホームページのデータベースから公開しています。歴史史料に関わる多様な情報を、詳細かつできるだけわかりやすくお伝えできるよう、人文情報学の研究にもとづいた最新の情報基盤を維持するよう努めています。検索画面を刷新し、より使いやすくなりましたので、ぜひアクセスしてみてください。

史料編纂所は、日本前近代史に関わる史料の研究と史料集の編纂事業を150年にわたって続けてきました。日本に関わる、すべての歴史叙述・歴史認識の土台となる史料の保全・研究、そして次世代への継承という事業に、ご支援をお願い申し上げます。

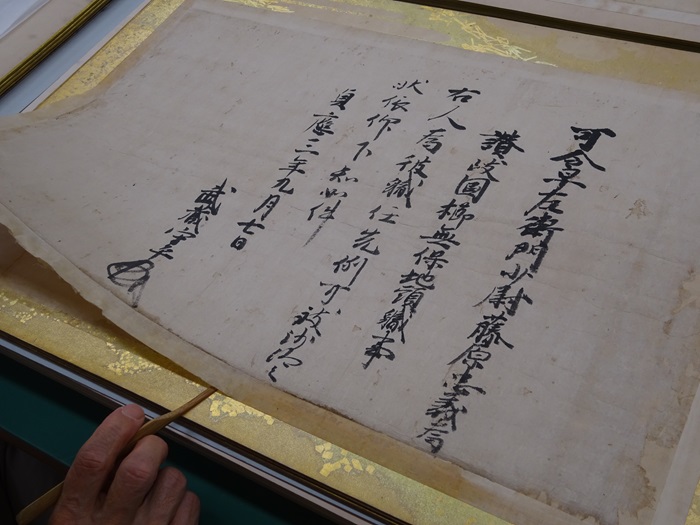

<写真の説明>

2022~2026年度の5年計画で、国宝『島津家文書』のうちの手鑑「歴代亀鑑」の解体修理を実施しています。島津家にとって最重要の古文書を豪華な折帖に貼りこんだものですが、全体に劣化や損傷が進んでいました。写真は、表紙や古文書を台紙からはずしているところで、修理やクリーニングを行ったうえで、再びもとの形状に戻します。解体した段階で、撮影や調査等を実施し、装丁された状態では知ることのできない情報の取得につとめます。

東京大学史料編纂所UTokyo NY イベントを行いました

2024年02月29日(木)

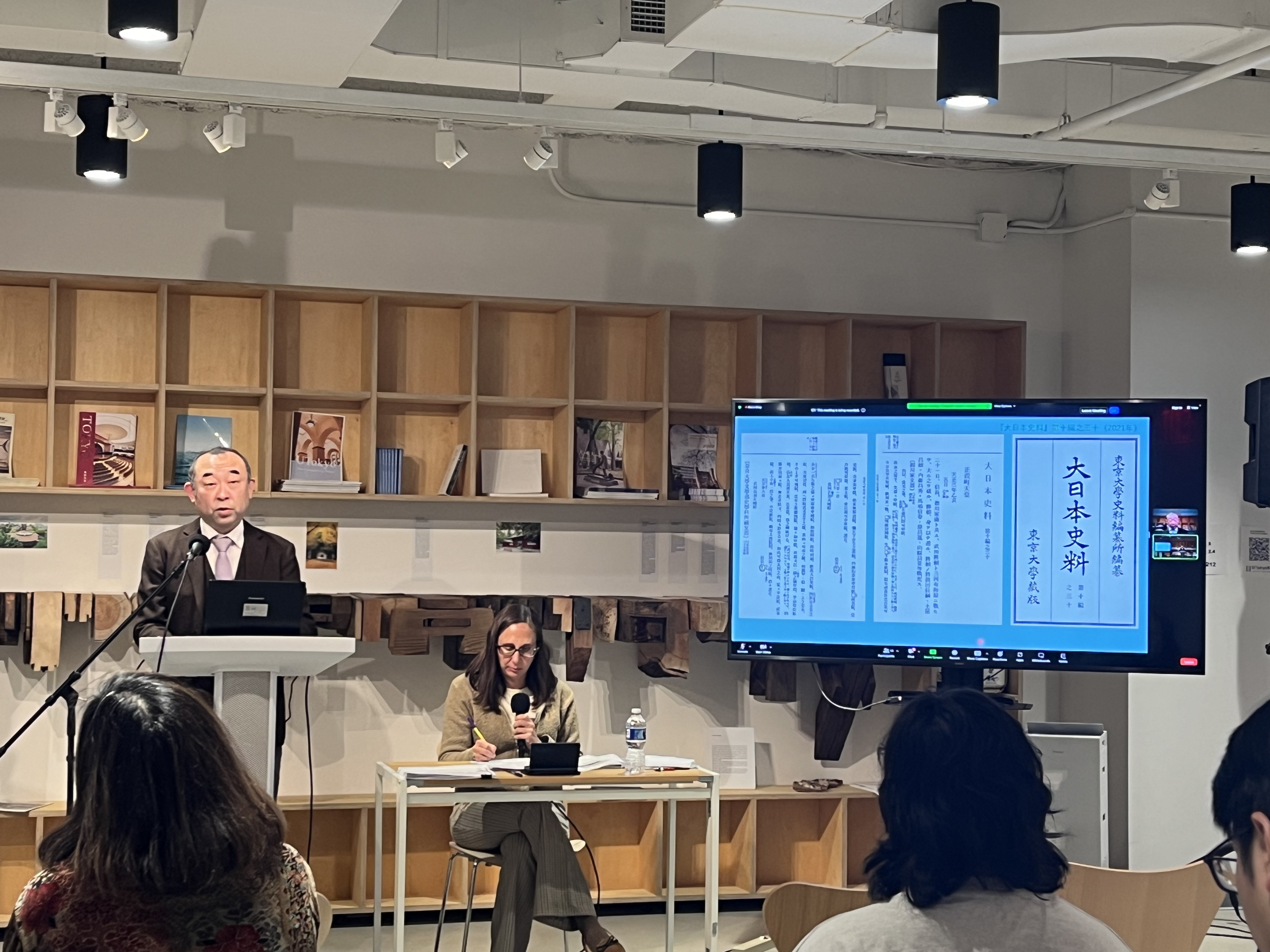

2024 年2 月15-16 日に、東京大学ニューヨーク・オフィス(UTokyoNY)において、2023 年度・第2 期 東京大学ニューヨーク・オフィス(UTokyoNY)イベント「日本の歴史を伝え、つなぐ ―東京大学史料編纂所のこれまでとこれから―」を実施しました。

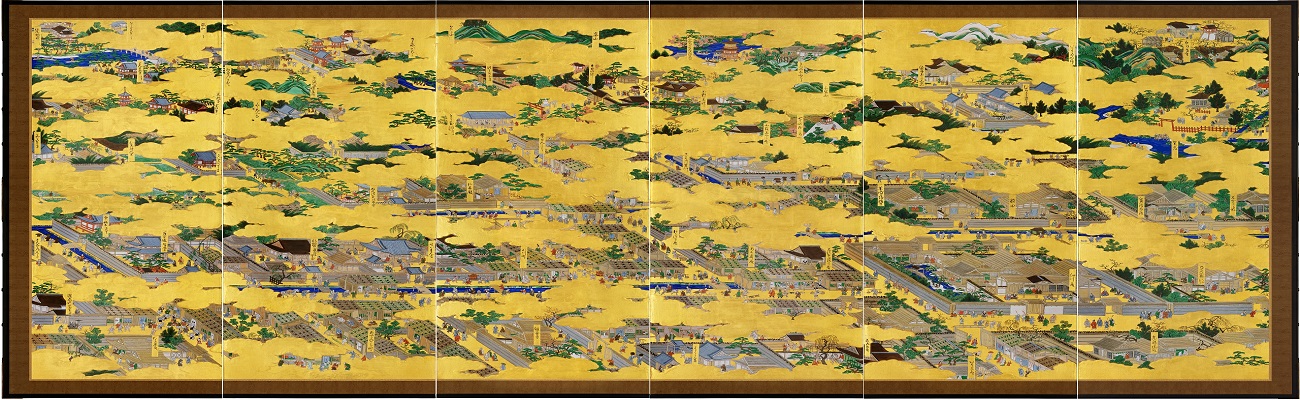

東京大学史料編纂所は、150 年に及ぶ史料の調査・収集と研究、基幹史料集の編纂・出版、蓄積した学術情報と研究成果の公開・発信を国内・海外で行ってきました。しかし、国際的な認知度や理解はまだ不十分な現状にあります。今回のイベントは、対面とZoom によるハイブリッド形式で実施し、各活動を紹介するとともに、「落合左平次道次背旗」の修理や「長篠合戦屏風下絵」の彩色復元模写など、文化財の修復・復元の過程や研究成果について、展示も交えて説明しました。

両日の参加者は現地11 名・オンライン137 名の参加を得て、大変好評でした。また、終了後に実施したアンケートでは、「またやってほしい」という意見が多く、海外で本所の積極的な発信を行う活動の重要性も認識できました。

<登壇者>

尾上陽介 東京大学史料編纂所・教授

金子 拓 東京大学史料編纂所・教授

高島晶彦 東京大学史料編纂所・技術専門職員

<司会>

渋谷綾子 東京大学史料編纂所・特任助教

今後も私たちは、これまでの研究活動を継承し、全国・世界の研究者との共同による新たな研究を展開していくとともに、学界・社会に開かれた研究所として更なる発展を目指してまいります。UTokyoNY イベントを通じて得た経験やフィードバックを元に、更なる国際的な展開と認知度向上に向けた取り組みを進めてまいります。皆様の一層のご支援を心よりお願い申し上げます。

2023年活動報告

-国民・人類共通の文化資産の保全・継承-

2024年02月07日(水)

史料編纂所は、国宝『島津家文書』・重要文化財20件をはじめとする、20万点以上の歴史史料を所蔵しています。いずれも何百年もの時を超えて伝えられてきた貴重なものです。古文書等の素材である、和紙と墨の組み合わせは、非常に堅牢ではありますが、年月の経過による劣化・損傷を避けることはできず、多くの史料が修理を待っている状態です。本基金は、これらの史料を修復・保全し、確実に後世へ伝えるために活用させていただいています。

修理を完了した史料の画像は、本所のデータベースから公開しています。歴史史料に関わる多様な情報を、詳細かつできるだけわかりやすくお伝えできるよう、人文情報学の研究にもとづいた最新の情報基盤を維持するようつとめています。検索画面を刷新し、より使いやすくなりましたので、ぜひアクセスしてみてください。

史料編纂所は、日本前近代史に関わる史料の研究・史料集の編纂事業を150年にわたって続けてきました。日本に関わる、すべての歴史叙述・歴史認識の土台となる史料の保全・研究、そして次世代への継承という事業に、ご支援をお願い申し上げます。

2022~2026年度の5年計画で、国宝『島津家文書』のうちの「歴代亀鑑」の解体修理を実施しています。島津家にとって最重要の古文書を豪華な折帖に貼りこんだものですが、全体に劣化や損傷が進んでいました。写真は、表紙や古文書を台紙からはずしているところで、修理やクリーニングを行ったうえで、再びもとの形状に戻します。解体した段階で、撮影や調査等を実施し、装丁された状態では知ることのできない情報の取得につとめます。

2022年活動報告

-国民・人類共通の文化遺産の保全・継承-

2023年02月15日(水)

史料編纂所は、国宝『島津家文書』をはじめとする、20万点以上の歴史史料を所蔵しています。

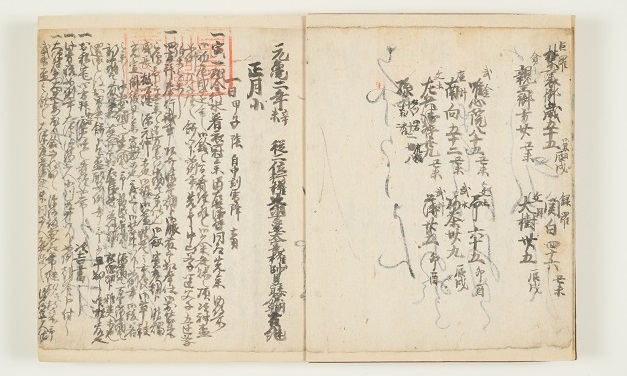

2022年は、あらたに戦国時代の日記『言継卿記』が指定され、重要文化財は20点になりました。いずれも何百年もの時を超えて伝えられてきた貴重なものです。古文書等の素材である、和紙と墨の組み合わせは、非常に堅牢ではありますが、年月の経過による劣化・損傷を避けることはできず、多くの史料が修理を待っている状態です。本基金は、これらの史料を修復・保全し、確実に後世に伝えるために活用させていただいています。

修理を完了した史料の画像は、本所のデータベースから公開しています。歴史史料に関わる多様な情報を、詳細かつできるだけわかりやすくお伝えできるよう、人文情報学の研究にもとづいた最新の情報基盤を維持するよう努めています。2022年は検索画面を刷新して、より使いやすくなりましたので、ぜひアクセスしてみてください。

史料編纂所は、日本前近代史に関わる史料の研究・史料集の編纂事業を150年にわたって続けてきました。日本に関わる、すべての歴史叙述・歴史認識の土台となる史料の保全・研究、そして次世代への継承という事業に、ご支援をお願い申し上げます。

権大納言山科言継(1507~79)による戦国時代を代表する日記。室町幕府の動静や社会状況に加え、文芸・音楽・医薬などに関わる記事も多く、2022年に重要文化財に指定された。

■ご寄付の使途

いただいたご寄付は、島津家文書の修理等に活用いたしました。

温かいご支援を賜り、ありがとうございました。

活動報告をYouTubeにて公開しています

2021年11月12日(金)

東京大学基金活動報告会2021 第2部オンライン交流会グループCの冒頭にて行いました、プロジェクト活動報告の動画です。

東京大学史料編纂所基金の活動報告は3:39からです。

録音・録画はお控えください。

交流部分は非公開としています。

<史料編纂所基金>

<史料編纂所基金>

<史料編纂所基金>

<史料編纂所基金>

<史料編纂所基金>

<史料編纂所基金>

<史料編纂所基金>

<史料編纂所基金>

<史料編纂所基金>

<史料編纂所基金>

始めたばかりで まだまだチンプンカンプンすが

データベース大変参考にさせていただいて降ります

<史料編纂所基金>

<史料編纂所基金>