iGEM UTokyo 応援基金

iGEM UTokyoとは

iGEM UTokyoは、合成生物学の国際大会iGEM(International Genetically Engineered Machine)に出場する学生チームです。毎年、遺伝子組み換え生物を用いて社会課題の解決を目指すプロジェクトを立案、実行し、国際大会で発表しています。大会で好成績を修めることに加え、プロジェクトを通じて社会課題の解決や科学技術の発展に寄与することを目標としています。

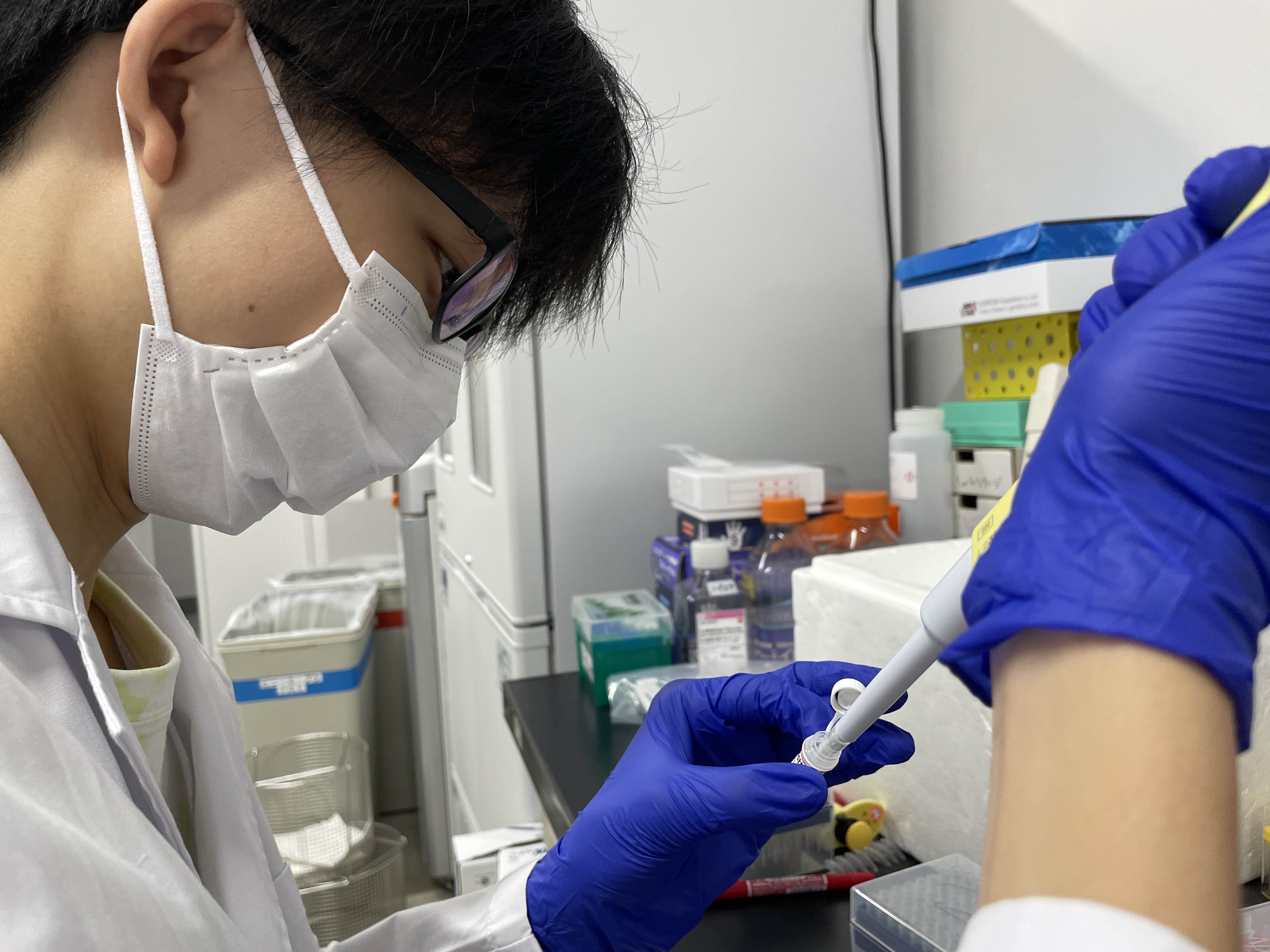

チームは東京大学の学部1年生から3年生までの30名程度で構成されており、生物実験やシミュレーションに加え、大会でプロジェクトを紹介するためのウェブサイトの作成や、小中高生や市民の方々への教育普及活動など、幅広い活動を行っています。現在は東京大学医科学研究所の岡田尚巳研究室、東京大学大学院理学系研究科の古澤力研究室のバックアップを受け、大会に向けて活動しています。

iGEMとは

iGEMは毎年10~11月に開催される、合成生物学分野の国際コンテストです。合成生物学とは、生物を人工的に作ることによって理解しようとする生物学の一分野です。近年では、既存の生物の遺伝子を組み換えて新たな機能を持たせ、医療や工業などに応用する試みも進められています。iGEMでは遺伝子を「パーツ」として捉え、これらを組み合わせて細胞に導入することで、様々な機能をもつ遺伝子組み換え生物を作成します。各チームは独自にデザインした遺伝子組み換え生物を用いて、社会課題の解決や合成生物学の発展に寄与するプロジェクトを実行します。大会本番では、チームで作成したウェブサイトやプレゼンテーションを用いてプロジェクトを紹介します。

iGEMの出場者は高校生から大学院生までと幅広く、毎年世界中から約400チームが参加しています。日本からも毎年10チームほどが参加しており、私たちiGEM UTokyoは2021年の結成以降、毎年出場を続けています。

iGEM UTokyoでは、これまで「傷口の状態をモニタリングし知らせる絆創膏」「微生物に光のパスコードをかける遺伝子システム」「免疫暴走に対処する迅速な物質分泌システム」などの革新的なシステムを開発しました。大会では3年連続で最高評価であるGold評価を獲得した他、複数の特別賞にもノミネートされています。

iGEMを通じて得られる学生の成長

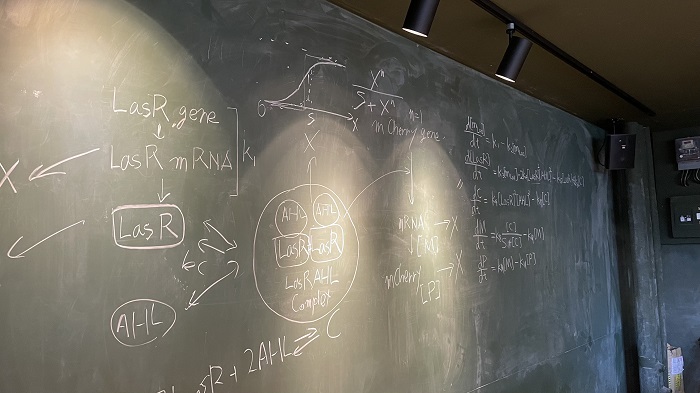

iGEMでは遺伝子組み換え生物を用いた実験を行うだけでなく、シミュレーションなどによる理論面からシステムの設計・改良も、生物実験と並んで主要な活動となっています。さらに、専門家やステークホルダーへのインタビューや、小中高生や市民の方々への教育普及活動など、様々な活動が評価対象となります。また、最終的なプロジェクト報告としてのウェブサイトやポスターのデザインや、プロジェクト紹介動画の作成なども重要です。このような多角的なアプローチと、その連携によるプロジェクトの組み立てが、大会において非常に大きな評価ポイントとなっています。

このような学際的で幅広い活動を行うため、私たちiGEM UTokyoは多様な学問的興味や得意分野を持ったメンバーから構成されています。プロジェクトを通してメンバー同士が互いに助け合い、刺激し合いながら、ひとりひとりが合成生物学や社会問題に対する幅広い理解と様々な技術を習得することを目標としています。

また、他のiGEMチームと共同でのイベント企画や、インタビューや教育普及活動を通した社会とのかかわりも重視しています。これにより、メンバーが広い視点をもち、プロジェクトをより包括的なものとすることを目指します。

基金の趣旨

iGEMに参加するためには、学生である私たちだけで負担することが困難な額の資金が、毎年必要となっています。iGEMにチームを登録し、大会への出場資格を得るためには毎年約140万円の支払いが必要であることに加え、研究活動のための試薬等の購入費や、海外で開催される大会の会場への渡航費、宿泊費なども含めると、毎年約300~500万円の資金が必要となっています。大会出場費はイベントの大規模化に伴って値上がりを続けていることに加え、為替レートの変動の影響もあり、メンバーの経済的負担は年々大きくなっています。大会において高い評価を得るためには十分な実験に裏打ちされたプロジェクトの構築が必要不可欠ですが、iGEM UTokyoの予算状況は不安定で、実験費用の確保のみならず、大会への出場すらも毎年危ぶまれる状況です。そのため本基金を設置し、合成生物学の分野で世界に挑戦する私たちを支援してくださる方を広く募集しています。

ご支援のお願い

皆様からのご支援は、iGEMへのチーム登録費や参加費に充てる他、より質の高い研究を行うための試薬や機材の購入など、iGEMでよりよい成績を目指すための活動費用に活用させていただきます。また、より洗練された研究成果を上げることは、大会で結果を残すだけでなく、合成生物学の発展や社会問題の解決に直接的に寄与することにも繋がります。これらの目標の実現をするため、皆様のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

iGEM UTokyo 2025 結果報告

2025年12月09日(火)

日々の皆様の私たちの活動へのご協力に大変感謝しております。iGEM UTokyoは、ご協賛いただいた企業様とご寄付いただいた個人の方々のおかげで、iGEM 2025へ参加し、Gold Medalを受賞することができました。本年のプロジェクトとしては「PENgUIN : Prime Editor and Novel prime editing guideRNAs for Understanding Intracellular Narratives」と題し、一細胞内マイクロRNA情報時系列追跡技術の開発に取り組みました。以下、私たちの今年度の活動の詳細をご報告いたします。

iGEMの大会概要と結果

まず、改めてiGEMの大会の詳細についてご説明いたします。

iGEMは合成生物学の世界大会であり、世界中から400チーム以上が参加します。高校生、大学生、および大学院生の3部門に分かれて合成生物学のプロジェクトを立案・研究・実行し、その成果を年に一度のGrand Jamboreeで発表します。プロジェクトは様々な観点から評価され、優秀なプロジェクトは各観点から表彰されます。本年のGrand JamboreeはParis Convention Centreにおいて10/28-10/31に行われました。私たちiGEM UTokyoは現地でのJudging SessionおよびBooth出展を行い、Judgeや他のチームとの意見交換、交流を行いました。

大会においてプロジェクトの評価は主に3つの軸に関して行われます。

①Medal:Bronze・Silver・Goldの各評価基準を満たしているか絶対評価で審査されます。

②Village Prize:各プロジェクトはその応用分野(農業、診断、宇宙など)に応じて一つの「Village」という分野に属します。各Village内で総合的に優秀だと判断されたプロジェクトはVillage Prizeを獲得します。

③Special Prize:各プロジェクトは重点的に力を入れる分野(シミュレーションモデル、ハードウェア、教育、持続的な開発など)を3つ指定します。各分野の中で特に優秀だと判断されたプロジェクトはSpecial Prizeを獲得します。

iGEM UTokyoは2025年大会において、「Foundational Advance」Villageに登録し、Special Prizeとして「Part Collection」「Model」「Integrated Human Practices」を選択しました。

大会結果としては、Village PrizeやSpecial Prizeの獲得・ノミネーションには至りませんでしたが、絶対評価のMedalにおいては最上位のGold Medalを獲得しました。

本年のプロジェクト概要

以下では、本年私たちが取り組んだプロジェクト「PENgUIN」の概略について説明いたします。なお、詳細はwiki(https://2025.igem.wiki/utokyo/ )をご参照ください。

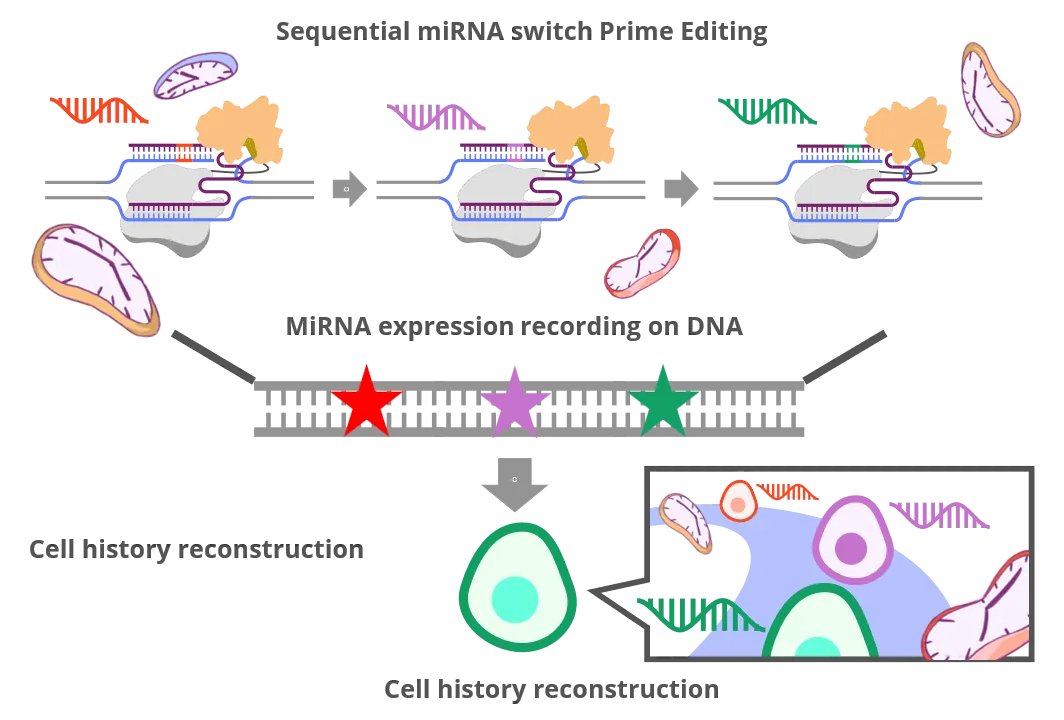

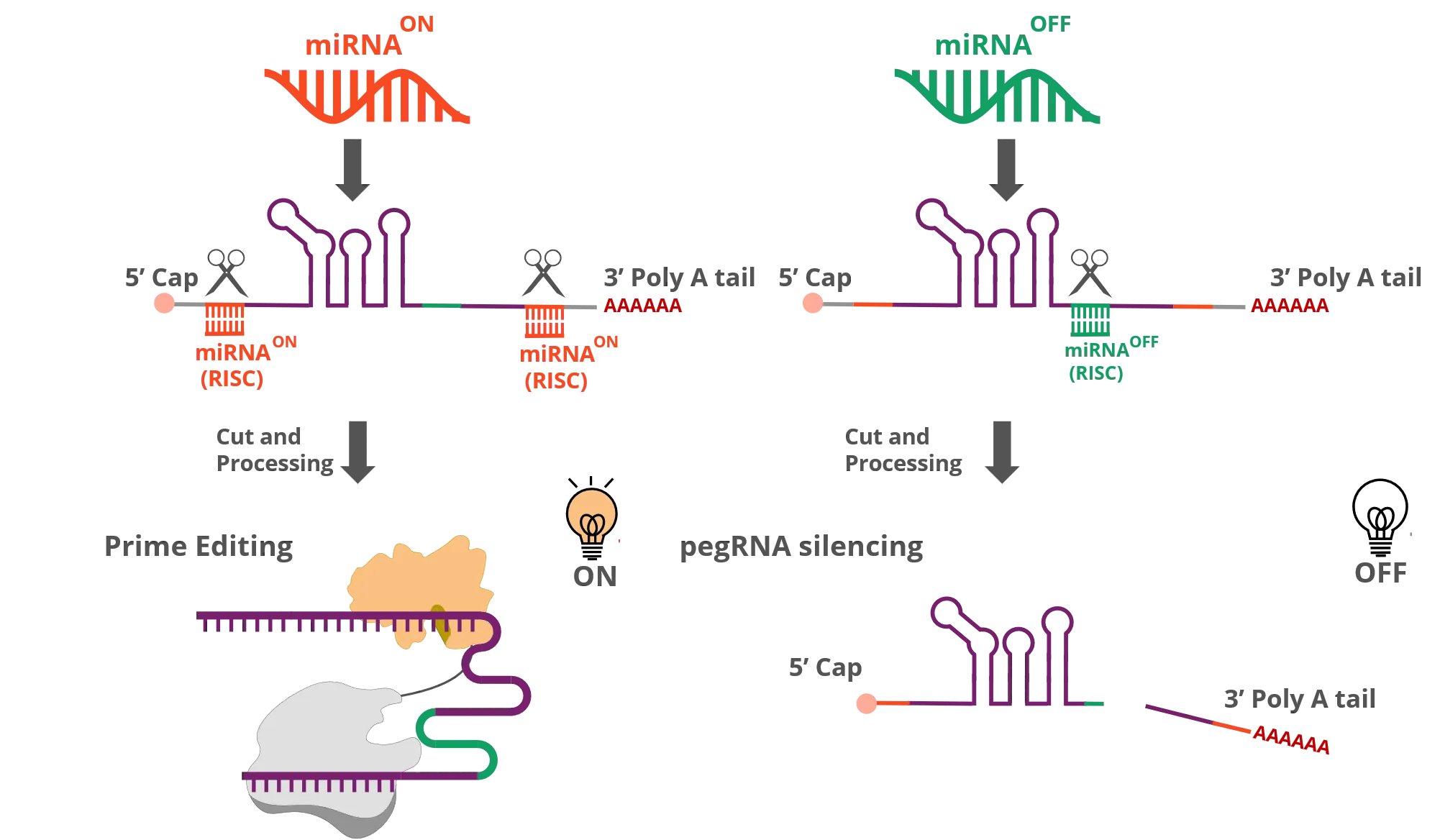

本年私たちは、一細胞内マイクロRNA情報時系列追跡技術の開発に取り組みました。マイクロRNAは20〜30塩基長ほどの短いRNA配列ですが、mRNAの活性制御に深く関わっているため、動物発生や病気の理解に非常に重要だとされています。現在このマイクロRNAの研究を支えるツールは存在するものの、正確な時系列をもった発現データを得るのは難しいのが現状です。この課題を解決し、基礎研究の進展を図るため、私たちはこの技術の開発に取り組みました。

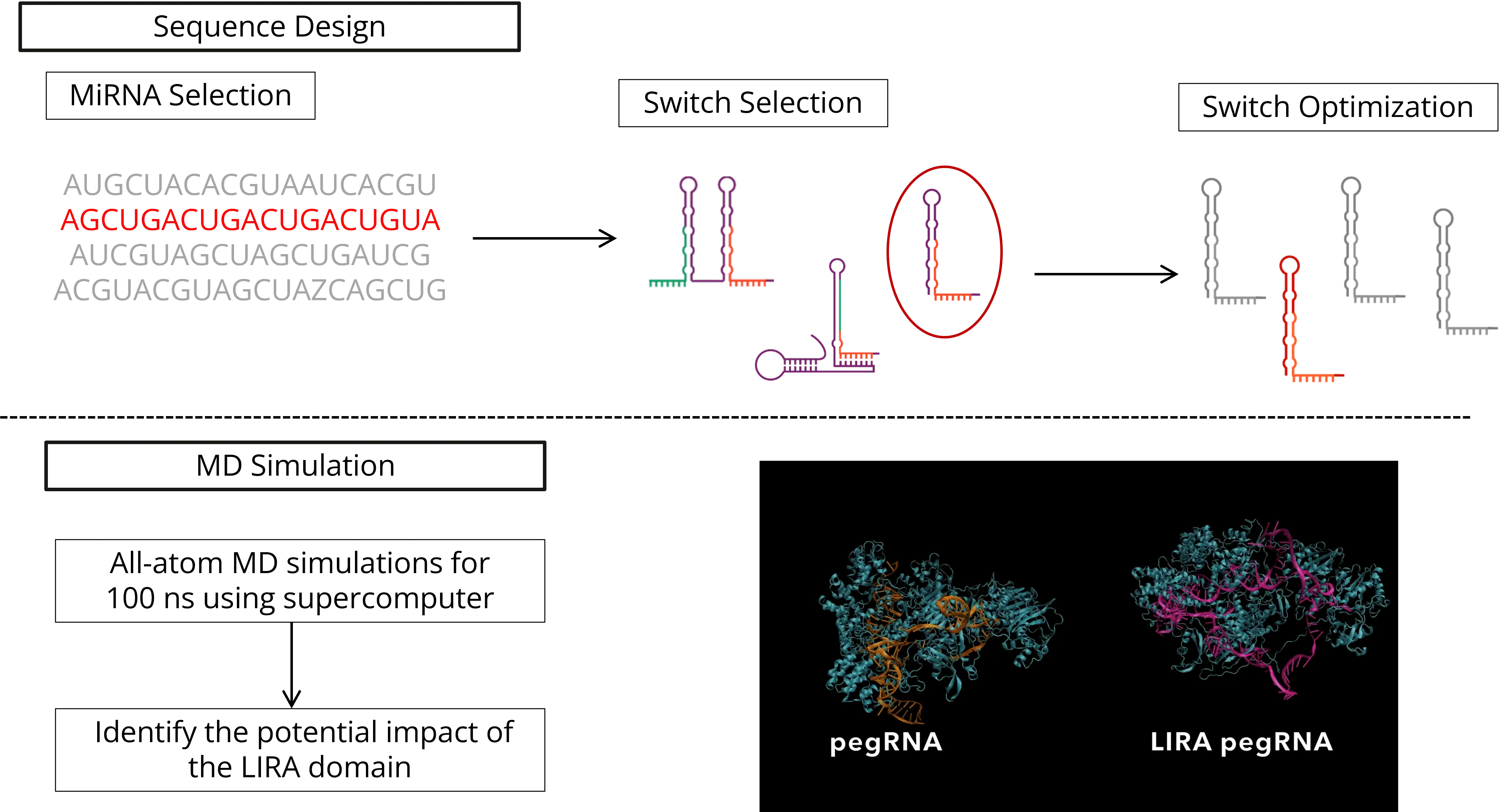

この系は、ゲノム編集技術であるプライム編集により、ゲノムDNAにバーコード塩基配列を編集順に書き込めるDNAタイプライターという技術を応用したものです。私たちはプライム編集に使われるガイドRNAの活性を、観察対象のマイクロRNAによるRNA干渉によって直接活性化し、マイクロRNAの活性をDNAタイプライターのバーコード挿入につなげました。本プロジェクトの技術開発においては、マイクロRNAによるガイドRNAの制御に特に着目し開発を進めました。

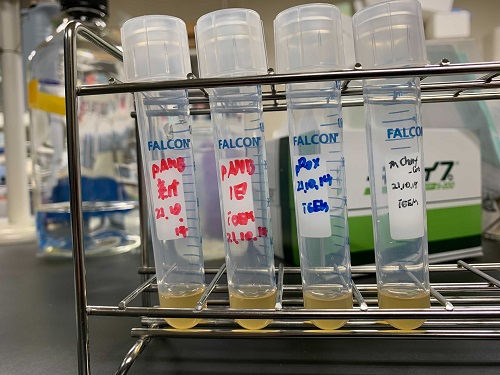

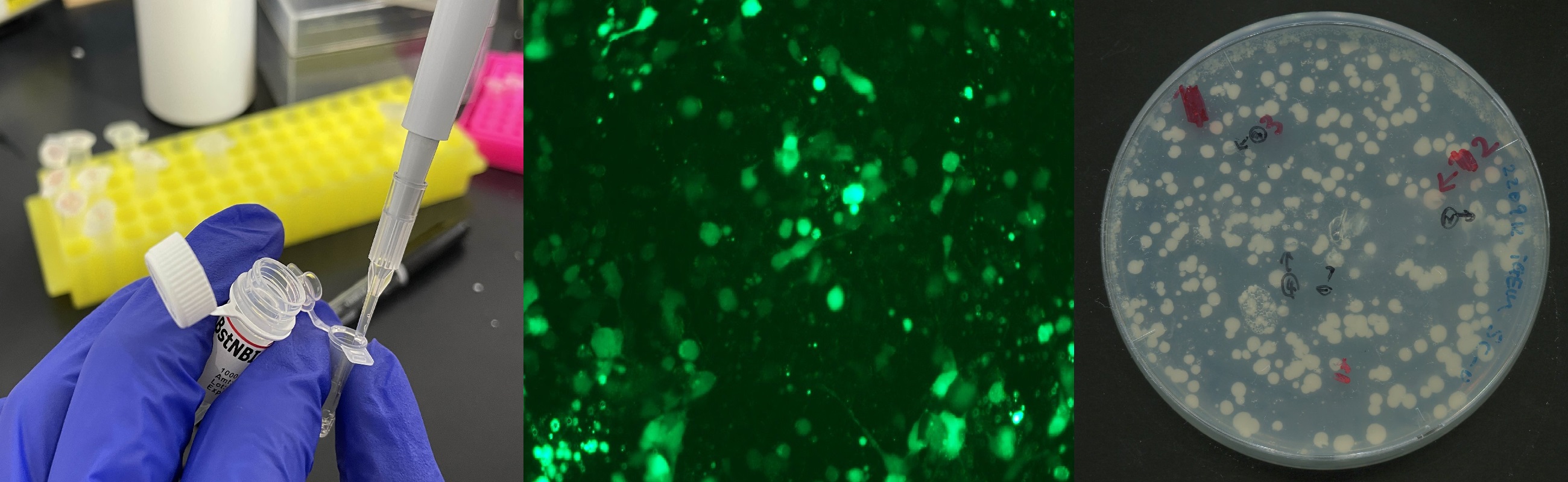

ウェットラボは東京大学医科学研究所分子遺伝医学分野岡田尚巳研究室で実験を行いました。まず、プライム編集を行うプライムエディターの活性を簡便に計測し、実験のコストを下げて効率化を図るため、蛍光によって編集の有無を定量化できるレポータープラスミドを作成しました。その後、ドライラボによって設計された、RNAの熱力学的変形を利用したマイクロRNAによるガイドRNA活性化手法について実験しましたがうまくいかず、RNA干渉を用いて別の制御手法を試しました。すると、マイクロRNAの存在によって編集活性の有意な向上が見られました。また、RNA干渉の対象部位を変更することで、マイクロRNAによってガイドRNAの活性を抑制するスイッチの設計にも成功し、ガイドRNAの活性促進と向上を組み合わせることで、より特異性の高いスイッチの設計にも成功しました。最後にDNAタイプライターと組み合わせる実験を行い、マイクロRNAスイッチにより制御されたプライム編集によるDNAタイプライターへの書き込みが起こることを実証しました。しかしこの書き込みは効率が非常に低く、応用のためには今後の改善が必要です。

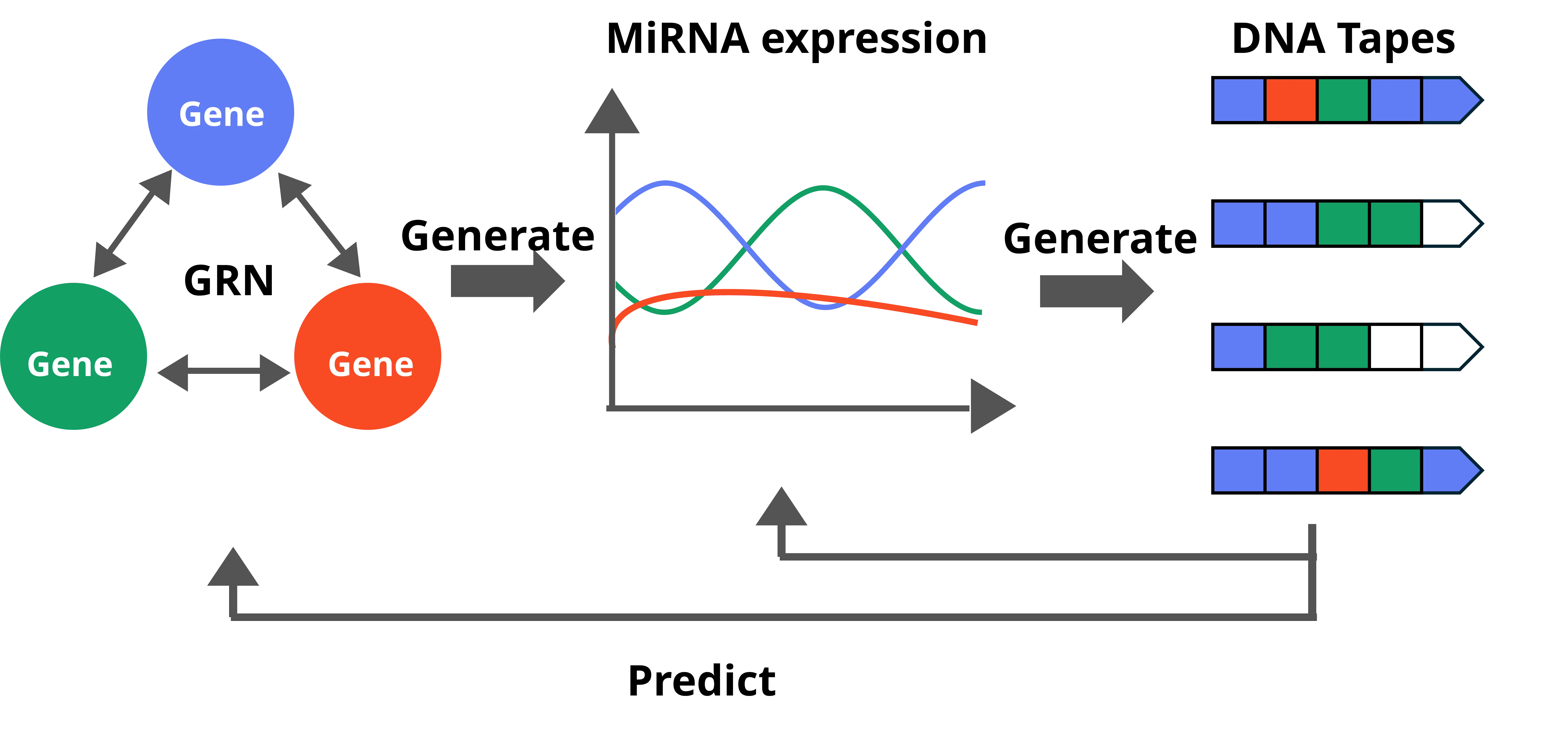

ドライラボではRNA配列の設計と解析、および書き込まれたバーコードの解析手法の探索を行いました。まず、RNAの熱力学的動態に着目してガイドRNAを設計し、プライム編集の際の挙動を分子動力学シミュレーションにより解析しました。しかし上述の通り、設計された配列は想定通りの挙動を示しませんでした。また、バーコード解析手法の探索においては、バーコードの書き込みをコンピュータ上でシミュレーションし、その結果からシミュレーションに用いたマイクロRNA同士の関係を深層学習により推測しました。その結果この系において書き込まれるバーコードからの予測と実際にシミュレーションで与えた数値に相関がみられ、この書き込みの有意性が示されました。

また、本システムの改善と社会課題解決を図るために様々な研究者の方々や企業の方々にインタビューを行い、システムの改善や応用法の探究、リスクの追究とそのリスクへの対処法の考察なども行いました。得られた意見や考察を基に各ステークホルダーが今後取るべき対処法をまとめ、今後の本システムの改良と社会実装に向けた道筋を示しました。

加えて、教育活動の一環として、五月祭や駒場祭といった学祭展示の他、久留米大学附設高校での合成生物学講座、SHIMOKITA COLLEGEでのiGEM紹介を行いました。また、新規iGEMチームの参画を促すため、iGEMチームを立ち上げるための資料作成を行いました。

iGEM大会後はこのプロジェクトに関しての追実験を行い、来年夏〜秋ごろの論文化を目指します。

謝辞

実験室や各設備などをご厚意でお貸しくださった岡田尚巳先生とプロジェクトの初期段階から様々なご指導をいただいた恒川雄二先生をはじめとする東京大学医科学研究所分子遺伝医学分野岡田研究室の方々、シミュレーションに関して様々なアドバイスをいただいた東京大学生物普遍性研究機構の古澤力先生、実験へのご協力をいただいた東京大学医科学研究所先進動物ゲノム研究分野真下知士研究室の方々、実験試薬や設備の援助および資金の援助などをしていただいた協賛企業の方々、ご厚意でご寄付いただいた方々など、iGEM UTokyo 2025に関わってくださった全ての方々に深く感謝いたします。

iGEM UTokyo

- e-mail address

- Homepage: https://igem-utokyo.web.app/

- 2025 Project: https://2025.igem.wiki/utokyo/

- Twitter: @iGEM_UTokyo ( https://x.com/iGEM_UTokyo )

- Instagram: @igem_utokyo ( https://www.instagram.com/igem_utokyo/ )

【論文投稿】2024年度の研究内容を論文投稿しました!

2025年09月30日(火)

2024年度の研究内容を9/25に、プレプリントサーバー「BioRxiv」に公開しました。

論文はこちらから自由に閲覧可能です。ぜひご覧ください。

iGEM (International Genetically Engineered Machine) では、合成生物学の知見を生かした社会問題の解決に向けた包括的なプロジェクトを、1年間で学生主体で実行します。

今回は、昨年10月末のiGEMの大会で発表した内容に加え、追実験・解析を行った結果を論文の形で公開しました。

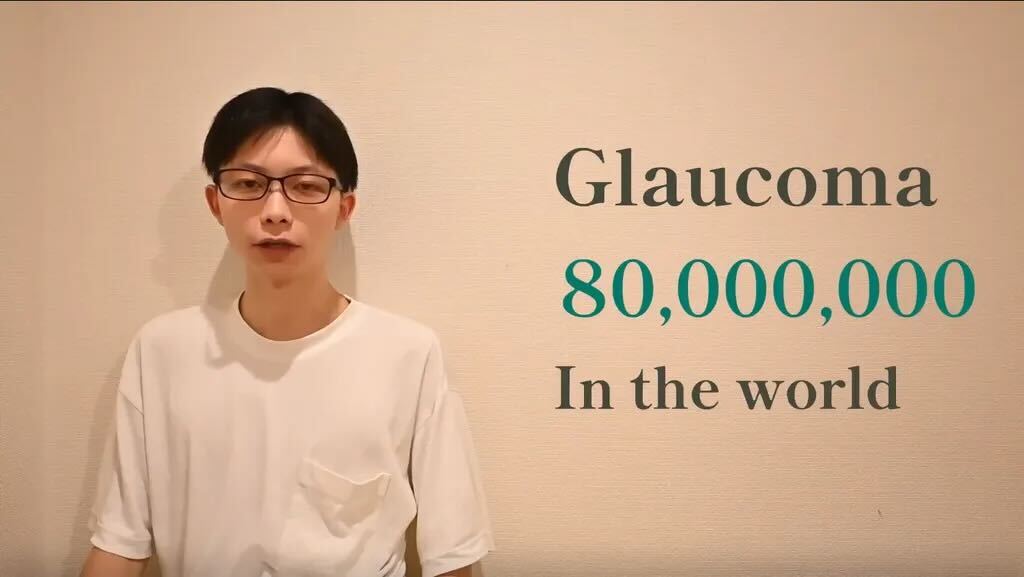

このプロジェクトでは、緑内障の早期診断に向けたアプローチとして、等温増幅法とCRISPR-Cas3を利用したmiRNA検出機構の実証を行いました。miRNAは20-25塩基ほどの短いRNAで、体内で体の状態を示す目印 (Biomarker) となることが近年注目されています。しかしながら体内のmiRNAは極低濃度であり、かつ体外で分解しやすいことから簡便な検出方法は確立されていません。

今回公開した論文では、一定温度 (37℃) で低濃度のmiRNAを検出する手法についての検討を行いました。

学部1-3年生の段階でプロジェクトに関わり、論文投稿までのプロセスを経験できたことは、メンバーにとって非常に貴重な経験となり、今後の活動の糧となると確信しています。

東大基金の支援者の皆様からのご寄付は、実験用試薬・消耗品購入費用および大会参加費に充てさせていただきました。皆様からの温かいご支援、ご応援に支えられ、論文公開に漕ぎつくことができました。改めましてメンバー一同より深く感謝申し上げます。

iGEM UTokyoでは、合成生物学の世界大会である iGEM での好成績を残すと同時に、最終的に学術的な形での貢献を残すことを目指しています。現在は、10月末にパリで行われる、次の大会に向けてまた別のプロジェクトを遂行中です。

今後ともご支援、ご応援していただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

論文情報

A Novel MiRNA Detection System Combining TWJ-SDA, Multistep L-TEAM, and CRISPR-Cas3

Riko Miyazaki, Kazuki Aibara, Haruhi Isse, Fumiya Kashiwai, Masashi Takahashi, Azusa Onodera, Yuji Tsunekawa, Yuko Yamauchi, Kazuto Yoshimi, Tomoji Mashimo, Ken Komiya, Takashi Okada

doi: https://doi.org/10.1101/2025.09.25.678453

CRISPR-Dx研究会で発表しました!

2025年09月26日(金)

9月12日に東京大学医科学研究所にて開催されましたCRISPR-Dx研究会(https://www.ims.u-tokyo.ac.jp/animal-genetics/crisprdx2025/) で、2024年度の研究成果を発表しました。

CRISPR-Dx研究会は、同研究所 先進動物ゲノム研究分野 真下研究室が主催となり、CRISPR診断の最新技術動向と実用化への課題を議論することを目的としています。また、産学連携を目指した交流の場を設けることで、実用化への具体的な道筋を探り、日本の感染症医療、検査、診断体制の強化に貢献することを目指しています。

当日は、ノーベル賞を受賞した遺伝子編集技術であるCRISPRを利用した、感染症やがんの診断を目的とした研究発表を拝聴しました。特に、ウイルスRNAや二本鎖DNAを検出対象とした、高い感度と特異性を持つCRISPR-Cas3をはじめ、Cas12a、Cas13を利用した診断技術の具体例について学ぶことができました。

iGEM UTokyoからは昨年度のiGEMに参加した、学部3年生のwetチームが発表者として参加しました。iGEM UTokyo 2024のプロジェクトの一部である、等温増幅法とCRISPR-Cas3を組み合わせた一本鎖miRNAの検出法について発表しました。この研究は、疾患の有無を示す目印(バイオマーカー)となりうるmicroRNAを、低温かつ高感度で検出することを目指しています。この目的を達成するためには、高い感度と特異性を持つCRISPR-Cas3が最適な手法です。

iGEM UTokyoでは、合成生物学の世界大会であるiGEM での好成績を残すだけではなく、最終的に学術的な形での貢献を残すことを目指しています。今回発表した、昨年度のプロジェクトの内容についても現在論文発表の準備中です。

今回、このような研究会で発表する機会をいただいたことは、学部3年生として非常に貴重な経験となりました。研究の進捗状況を整理し、聴衆に分かりやすく伝えることの難しさや重要性を改めて感じることができました。素晴らしい機会を設けてくださった真下研究室の皆様に心より感謝申し上げます。

2025年度のプロジェクト名が決まりました!

2025年08月04日(月)

いつも温かいご支援をいただき、誠にありがとうございます。iGEM UTokyoです。

前年度に引き続き今年度も、東京大学医科学研究所 分子遺伝医学分野 岡田研究室および東京大学大学院 理学系研究科 生物普遍性研究機構 古澤研究室のご協力のもと、iGEM出場に向けた研究活動を行っております。

東京大学の前期試験が終わり、いよいよ夏休みが始まりました。学業から解放されるこの2ヶ月間は、iGEMのプロジェクトに全ての情熱を注ぎ込むことができる大事な期間です。大会に向け、研究のギアを一段と上げていきます。

今年度のプロジェクト名は『PENgUIN - Prime Editor and Novel prime-editing guide RNAs for Understanding Intracellular Narratives 』に決まりました。

本プロジェクトでは、医学を含む多様な研究分野に応用可能な、基盤となる新規解析技術の開発に挑戦します。

私たちの活動は実験室の中だけにとどまりません。プロジェクトをより良いものにするため、外部の専門家の方々からフィードバックをいただく活動も積極的に行っています。

先日も、東京大学医科学研究所 先進動物ゲノム研究分野 真下研究室にて、真下知士先生および吉見一人先生との定例ミーティングを行い、実験の進捗報告と今後の計画についてディスカッションをさせていただきました。

また、私たちの活動を支えてくださっている岡田尚巳先生が大会長を務められた「第31回日本遺伝子細胞治療学会学術集会」にも参加させていただきました。第一線で活躍される研究者の方々の発表を聴講し、最先端の科学技術に触れることができ、新たな視点を得る大変貴重な機会となりました。

最後に、私たちの1年間の活動の集大成となるウェブサイト「Wiki」の制作もスタートしました。

Wikiは、iGEMの大会で審査の根幹をなす最も重要な提出物の一つです。まだ骨組みの段階ですが、これからこの夏に進める研究の成果で、少しずつ更新していきます。私たちの挑戦の軌跡を、ぜひご覧いただければ幸いです。

10月末の大会まで、残り約3ヶ月。

この夏がプロジェクトの成否を分ける勝負の期間となります。皆様のご期待に応えられるよう、チーム一丸となって駆け抜けてまいります。

今後とも、iGEM UTokyoの応援をどうぞよろしくお願いいたします!

2024年度大会のご報告

-合成生物学の世界大会 iGEM で金賞と特別賞へのノミネートを獲得しました-

2025年02月10日(月)

ご無沙汰しております、iGEM UTokyoです。

この度は、昨年の10月末に開催されましたiGEM 2024年度大会のご報告をさせていただきます。

iGEM 2024年度大会にて、私たちUTokyoチームは金賞および診断分野でのノミネートを獲得いたしました。

今年度のプロジェクト「POIROT」では、緑内障の早期診断と治療に寄与するため、等温増幅法とCRISPR-Cas3を利用したmiRNA検出機構の実証を行いました。この技術を応用することにより、一般の家庭でも安価に緑内障の簡易検査を行うことが可能になると期待されます。また、この技術は緑内障に限らず、さまざまな疾患の早期検知に利用することができ、高い応用性を持っています。これらの点が認められ、大会において高い評価をいただくことができました。

金賞の獲得はチームの発足以来4年連続、特別賞へのノミネートも今年度で3年連続となっております。 2024年度プロジェクトの詳細につきましては、こちらをご参照いただけますと幸いです。

大会期間中には会場内にチームのブースを設けた他、ステージに登壇しての10分間のプレゼンテーションも行い、多くの来場者にUTokyoチームのプロジェクトを紹介しました。

また、メンバーそれぞれが他のチームのブースも巡り、世界各国から集ったiGEMer達との交流を深めました。多様な合成生物学のプロジェクトに触れるとともに、プロジェクトの詳細やチーム運営などについても対面で話し合うことができ、来年度以降のUTokyoチームのプロジェクトを進行、検討する上でも非常に有意義な経験となりました。

今年度、支援者の皆様からのご寄付は大会出場費、及び実験用試薬等の購入費に充てさせていただきました。

2024年度の研究成果と大会での成績は皆様のご支援、ご応援あってのものです。

チームメンバー一同感謝申し上げます。

また、所属研究室である岡田尚巳研究室、古澤力研究室のほか、外部アドバイザーとしてご支援してくださいました真下知士研究室、小宮健先生、Human Practice活動にご協力下さり、貴重なお時間を割いて私たちとの議論の機会やご指導をいただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。

私たちは現在、2025年度大会への出場に向け、準備を進めております。代替わりも完了し、今後の運営を担う一年生が生物学の学習を進めつつ、来年度のプロジェクトとして採用する研究課題を模索している最中です。

今後もUTokyoチームの研究活動を継続するため、今後ともご支援、ご応援いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

2024年活動報告

-iGEM UTokyo 2024を振り返って-

2025年02月06日(木)

私たちiGEM UTokyoは合成生物学の国際大会であるiGEMに出場する東京大学発の学生団体です。合成生物学は、生物と工学の学際的な分野で、新しい生命機能や生命システムを組み立てることで、医療、食料問題、環境問題などさまざまな社会問題を解決することを目標としています。

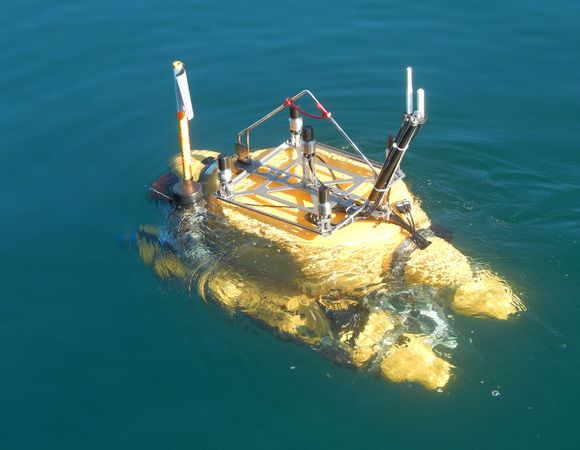

まず、ご支援してくださいました全ての方々に感謝いたします。特に、所属研究室の岡田尚巳研究室の皆さま、古澤力研究室の皆さま、外部アドバイザーの真下知士研究室の皆さま、JAMSTECの小宮健先生に心から感謝いたします。協賛してくださいました企業様、個人の皆さまにも深く感謝いたします。

2024年のiGEM UTokyoは、コンペティションに縛られない研究を第一に活動しました。競争は物事を駆動させる重要な要因ではありますが、それだけに捉われていては真に面白い、意義のある研究を行うことができないと考えています。そのため、私たちは独自の研究テーマを深く掘り下げ、自由な発想を大切にしながらプロジェクトを進めました。コンペティションの枠を超えた挑戦が、新たな知見や技術の発展につながると信じています。

私たちは緑内障という社会課題の解決に貢献するための研究を行いました。

microRNAという生体の状態をよく表す物質の種類や濃度は疾患特異的に変化していることが知られています。そこで、涙液中に含まれる緑内障特異的なmiRNAを検出、増幅、定量する機構を実証することを目標に実験を進めました。研究室の先生方に実験手技や解析手法を教えていただき、得られた実験データを元に議論を繰り返しました。現在はこの研究内容はwebページの他、映像としても公開しております。また、論文化を行っている最中です。

研究活動は競技に縛られないように行いましたが、アウトリーチといった研究以外の活動を行っていないわけではありません。むしろ、iGEM UTokyoで最もアウトリーチ活動に力を入れた一年だったといっても過言はないように思います。複数の中学、高校で生物学に関する講義を行ったり、大学生と科学と倫理に関するディスカッションをしたり、高齢者向けの施設で講演させていただくなど、多くの属性の方に向けて発信をしてまいりました。発信ごとに参加していただいた方からフィードバックをいただき、次の機会にそれを活かすよう改善し続けました。私たちの取り組みを通じて、生物学に対する正しい理解が広まり、多くの人が科学に興味を持ってくれることを願っています。

また、所属研究室やアドバイザーの方々以外に、数多くの研究者や企業の方々とお話しさせていただきました。私たちの研究の実現可能性や、将来性についてプロの方と直接議論できる貴重な機会を提供していただきました。皆様お忙しいにもかかわらずお時間を割いてご対応していただきありがとうございました。

iGEM UTokyo 2024は幕を閉じましたが、すでに2025年の大会に向けて昨年の11月より活動を開始しております。本年も変わらぬご愛顧のほど心よりお願い申し上げます。

WikiとPresentation Videoが完成しました!

2024年10月21日(月)

お久しぶりです、iGEM UTokyoです。

今年度のプロジェクトもいよいよ大詰めとなり、前回の活動報告から日が空いてしまいました。

今回はWikiとPresentation Videoが完成したことをご報告します。

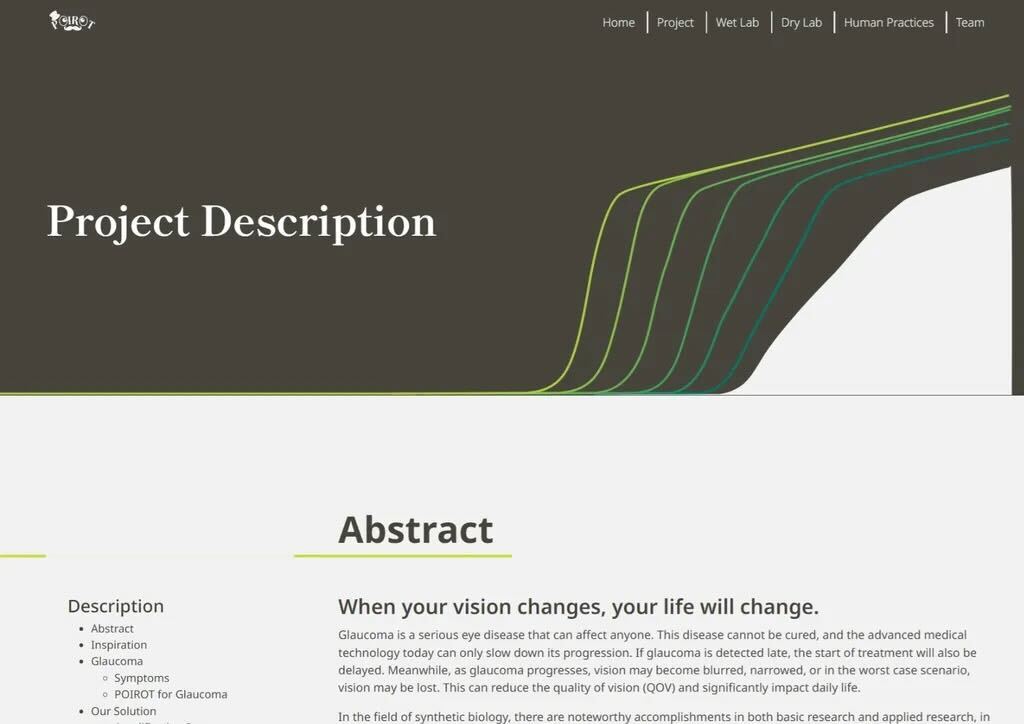

iGEMでは、その年の研究内容をWikiと呼ばれる一つのWebページにまとめるという課題が課されています。先日、Wikiの提出締め切りがあり、無事に提出することができました。

今年度の私たちのWikiはこちらです。

Wikiにはプロジェクトでの様々な取り組みが、いくつかのページに分けて記載されており、画面上部のタブから選択することができます。

例えば、Projectページでは研究内容全体について簡潔にまとめられています。実際の研究結果やシミュレーションの様子はWet Lab, Dry Labのページに書かれています。また、今年私たちが力を入れたアウトリーチ活動に関するものはHuman Practicesページに記載されています。今年度のWikiは、iGEM UTokyoの結成以来最大の分量を誇る自信作です。是非、お時間のあるときお読みください。

また、プロジェクトの内容をメンバー自ら解説するPresentation Videoも完成しました!こちらもWikiと同様に全チームに課された課題であり、英語での収録に苦戦しながらも、なんとか完成させることができました。

是非こちらからご視聴ください。

私たちはこれまで、緑内障の早期発見に貢献することを目標に研究を行ってきました。その中で、緑内障の患者団体様や、臨床医、研究医の方々をはじめとし、プロジェクトの計画面・技術面ともに様々な方のご協力をいただきました。また、資金面では寄付者の皆様のご支援がございました。

皆様のおかげで一つの研究を進めることができました。改めまして、深くお礼を申し上げます。

また、私たちが今回開発したmiRNA検出システム「POIROT」は、緑内障だけではなく、他の疾患の検知にも応用できる汎用性を有しています。私たちの研究が将来、緑内障に限らず、さまざまな疾患の早期発見に寄与できることを祈っております。

iGEMの本大会は10月末にフランスのパリで開かれます。

メンバー一同、最後まで気を引き締めて取り組んで参りますので、応援よろしくお願いします!

プロモーションビデオを公開しました!

2024年09月12日(木)

気がつけば9月となり、大会で審査対象となるプロジェクト成果物の提出締切まであと1ヶ月を切りました。

終わりを見据えて研究計画を調整し、締切に間に合うようメンバー一同頑張っています。

ところで、今年のプロジェクトのプロモーションビデオが先日完成しました!

プロモーションビデオは大会に向けて必要な提出物の一つで、一年間の研究内容について2分間で説明したものです。

アニメーションなどを交えつつ英語でプロジェクトの意義や手法を伝える必要があり、各チームのオリジナリティが反映される一方で、作成には技術とセンスが要求されます。

UTokyoチームは毎年自分たちで動画を作成しており、今年度は動画編集が得意なメンバー2人とナレーション担当の1人がメインとなって作成しました。

動画の内容は

・緑内障とその早期検知について

・早期検知をするためのシステムの原理の説明

・システムの将来性

となっています。

こちらで公開しておりますので、ぜひご覧ください。

iGEM Japan Meetupに参加しました!

2024年08月29日(木)

8月23日に国立感染症研究所戸山庁舎で開催されたiGEM Japan Meetupに参加しました。

iGEM Japan Meetupは定期的に開催される、日本国内のiGEM出場者"iGEMer"の交流会です。関東圏だけでなく、近畿や九州など日本全国からiGEMerがやってきました。

私たちiGEM UTokyoからは2人が参加しました。

今回のMeetupではiGEMer同士の交流に加え、10月に迫る大会本番での発表と質疑応答を意識したイベント内容となりました。

各チームは今年度のプロジェクトと活動内容をプレゼンし、他のチームとディスカッションを行いました。

どのチームも25分間の持ち時間を最大限活用して発表と議論を行い、プロジェクトのデザインから応用に至るまで、それぞれの強みや弱みを明らかにしていきました。

また、活動を進めていく上でのチームの運営などについても議論が及び、私たちにとっても有意義な時間となりました。

私たちは今回、プロジェクト説明の後にアンケートを実施し、実際に緑内障検知キットが製品化したときに必要とされる機能や、逆に必要とされない機能などについて質問しました。

今回のアンケート結果も参考にしつつ、プロジェクトの社会実装方法について考え、洗練していきます。

国内でのiGEMの認知度は未だ高くはありませんが、全国各地の同世代の人々がiGEMに取り組み、一生懸命研究している姿を見ることは大変励みになり、今後の研究へのやる気にもつながりました。

今後もこのようなイベントに積極的に参加し、iGEMerの輪を広げていきます!

早稲田大学のiGEMチームとの交流会を開催しました!

2024年08月19日(月)

8月11日、私たちが普段ミーティングを行っている場所に早稲田大学のiGEMチーム"Waseda_Tokyo"をお招きし、ディスカッションを行いました。

Waseda_Tokyoは大会でもコンスタントに好成績を残しており、私たちにとっても強力なライバルです!

当日は簡単な自己紹介の後、今年度のプロジェクト内容、進捗状況や現状の問題点についてそれぞれ発表を行いました。

その後、お互いへの質疑応答を通して、プロジェクトへの理解を深めていきました。

チーム内での議論のみでは気づくことのなかったバイアスを、他のiGEMチームと議論することで取り除くことができたと思います。

また、プロジェクト内容そのものの改善点にとどまらず、口頭発表での改善点も浮かび上がってきました。

今回の交流会では研究内容だけでなく、プロジェクトの持つ社会的な意義、意味や影響などについても議論を交わしました。

また、iGEMというコンペティションでの戦略についても話しあい、国内チームで情報を共有する貴重な機会となりました。

このイベントで得られた知見も踏まえ、より良い研究と発表を目指して改善を進めていきます!

早稲田チームの皆さん、ありがとうございました!

真下研究室にて活動報告を行いました!

2024年08月08日(木)

ご支援、ご応援ありがとうございます。

iGEM UTokyoの活動報告です。

先日、東京大学医科学研究所 先進動物ゲノム研究分野 真下研究室にて、真下 知士先生と吉見 一人先生に、私たちのwet実験の進捗を報告させていただきました。

wet実験とは、メンバーが実際に細胞や薬品等を用いて行う実験のことです。今年のwet実験では、プロジェクトの核となる核酸の増幅実験をしています。

真下研では毎月お時間をいただいて定例報告をしています。

報告時に先生方からフィードバックをいただき、実験結果だけでなく、スライド作成や報告の形式についてもご指導をいただいています。

iGEMでは研究成果の内容だけでなく、プレゼンについても評価されるため、このような機会を通じて伝える力も養っていきます。

また、iGEM UTokyoが所属している岡田研だけでなく、他の研究室の先生方からもフィードバックをいただくことで、プロジェクトにより多角的な視点を取り入れることも目指しています。

研究成果をより多くの人に知ってもらい、理解してもらうためにも、わかりやすく理路整然とした表現を心掛けていきます。

引き続きご支援のほどお願いいたします。

研究の夏

2024年07月31日(水)

ご支援いただきありがとうございます。

私たちと、その活動を知っていただくため、今後はより積極的に活動報告を行っていこうと思います。

東大の試験期間も終わり、私たちはこれから二ヶ月間の夏休みに入ります。

例年、この時期に日本のiGEMチームは研究を加速させます。その例に漏れず、私たちもこの二ヶ月間、全力で研究に取り組みます。

今年のwiki freezeは10月2日です。wikiとは一年間の研究成果をまとめたwebページのことで、その編集締切をwiki freezeといいます。

iGEMでは主にwikiの内容が審判団から評価されます。そのため、私たちは研究を続けながら、同時並行でwikiを編集し、成果をまとめる必要があります。

今年度プロジェクトのwikiはこちらになります。

まだまだ書き始めたばかりですが、ここからさらに活動を進め、内容を充実させていきます!

今後とも応援よろしくお願いします!

2023年活動報告

-生物版ロボコンの世界大会 iGEMでGold medalと特別賞へのノミネートを獲得しました-

2024年02月01日(木)

iGEM UTokyoは、東京大学に所属しており、合成生物学に深い造詣を持つ学生が集まり、マサチューセッツ工科大学が発祥である「iGEM Jamboree」という大会に参加するために、設立された団体です。iGEM(International Genetically Engineered Machine)Jamboreeとは、年に一回開催される「合成生物学」という分野の世界規模の大会です。毎年参加チーム数は増え続けており、2023年度の大会には世界66カ国から400ものチームが参加しました。各チームは、遺伝子を人工的に設計し、有用な物質を作らせることや従来にない機能をもつ生物を創造することで、社会課題の解決を図るプロジェクトを考案し、その完成度を競います。生物学的な側面だけでなく、プロジェクトを社会に実装するためのビジネスモデルの考案や安全性など様々な側面について検討することを求められています。活動内容としては、実験やシミュレーションを行ったり、専門家にお話を伺いプロジェクトをブラッシュアップするサイクルを繰り返し、約1年間かけてプロジェクトを作り上げていくというものです。

今年度の大会において、iGEM UTokyoは「SWIFT」というプロジェクトを発表し、Gold medal とBest Integrated Human PracticesとBest Part Collectionのノミネートを受賞しました。「SWIFT」は、合成受容体ユニットで様々な任意のバイオマーカーを検知し、プロテアーゼの状態でシグナルを増幅し、任意のタンパク質を分泌レベルで制御するシステムで、プロジェクトを通じて従来の転写因子でタンパク質の転写を活性化するようなシステムより迅速な応答を実現しました。

今年は哺乳類由来細胞を用いた実験を行うために研究室を移動したことや実現性・新規性の観点からプロジェクトの確定に時間がかかったことなどから、昨年よりも短期間でプロジェクトを進める必要があり厳しい状況でした。しかしながら、実験・モデリング・リサーチにおいて各々が十二分に活動したことで、大会当日に間に合わせ、目標には届かないまでも去年の大会に相当する評価をいただくことができました。この結果はご寄附いただいた皆様の支援がなくては成し得なかったものであり、改めて御礼申し上げます。

iGEM UTokyoは2024年度以降もさらなる成果のために、体制を整え設備面でも充実を測っていきたいと考えています。一方で参加費も昨年より高くなっています。iGEM UTokyoチームの継続的な研究活動およびiGEM本大会への出場、そしてさらなる活躍のため、今後ともご支援いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

2023年度のプロジェクトの詳細につきましては、以下をご参照いただけますと幸いです。

https://2023.igem.wiki/utokyo/

■ご寄付の使途

いただいたご寄付は大会参加費に、活用いたしました。

温かいご支援を賜り、ありがとうございました。

合成生物学の国際大会iGEMで東大チームがGold Medalを受賞

2023年11月14日(火)

『SWIFT』の応用先として、ウイルス感染やCAR-T細胞療法の副作用として発症するリスクのある、サイトカイン放出症候群(CRS)への予防治療をメインに考えていましたが、専門家の方々との対話を通じて、ペプチドホルモン調節やバイオレメディエーションなど広い分野での応用も期待されます。

今年度は参加チームが400チームに増えましたが、昨年に引き続きGold Prize、Best Integrated Human PracticesとBest Part CollectionのNomineeという実績を残すことができました。今年の大会に向けてプロジェクトを検討していた初期から大きく内容が変更し、例年に比べて短時間でプロジェクトを作り上げなければいけないという困難もありましたが、メンバー各々の特性を生かし、大会直前まで全力を尽くしました。さらに、今までは酵母や大腸菌を宿主とした実験を行っていましたが、今年度は扱いの難しい哺乳類細胞を使用するなど、チームとして成長することができた1年になったのではないかと感じています。

支援者の皆様からのご寄付のおかげで、充実した活動を行うことができ、改めて皆様に深く御礼申し上げます。iGEM UTokyoは今後も活動を続け、2024年度はTop10入りといったさらなる高い成績を目標に活動に取り組んで参ります。私たちの継続的な研究活動、およびiGEM世界大会への出場、さらなる躍進のため、今後ともご支援・ご応援のほど何卒よろしくお願いいたします。

今年度のプロジェクトの詳細につきましては、以下をご参照いただけますと幸いです。

https://2023.igem.wiki/utokyo/

2022年活動報告

-酵母にパスワードを掛けるプロジェクトで過去最高の成績を獲得!-

2023年02月02日(木)

iGEM UTokyoは2022年度のプロジェクトとして、「当てる光の順序で酵母にパスワードをかける」というもの、通称”Optopass”を進めました。昨年Gold Prizeを受賞したのに引き続き、今年はさらに高い成績をiGEMで獲得することを目標に活動に取り組んできました。iGEMが今年度からオンラインではなくパリでの現地開催となったこともあり大変でしたが、より一層充実した活動を行うことができました。

iGEMの活動は、実験のみに留まらず、数理モデリング、教育活動、専門家・ステークホルダーの方々との交流や、発表用のホームページ作成、プレゼン練習など、非常に多岐にわたります。五月祭における合成生物学を学べるカードゲームの企画、教育用ソフトウェア「Genochemy」の開発、高校への出張授業など、特に教育活動にも力をいれた一年でした。

実験がうまくいかないことも多かったですが、そのような中でも成果をまとめ、パリにて発表することができました。その結果、Gold Prize、Best foundational advance nominee、Best modeling nomineeという3つの賞を獲得することができました。東大チームとしては現チームの前身であるUT-Tokyoチームの頃も合わせ、過去最高の成績を収めることができました。支援者の皆様からの寄付のおかげもあって、2年目にして成績を伸ばし続けていくことができたと考えており、改めて皆様に深く御礼申し上げます。

iGEM UTokyoは今後も活動を続け、2023年度はSpecial PrizeやTop10入りといったさらなる高い成績を目標に活動に取り組んで参ります。弊チームの継続的な研究活動、およびiGEM世界大会への出場、さらなる躍進のため、今後ともご支援・ご応援のほど何卒よろしくお願いいたします。

プロジェクトの成果については、こちら(英語ページ)をご覧ください。

世界大会「iGEM」で東大チームがGold Medalを受賞

2022年12月15日(木)

2022年10月26日から10月28日にかけてフランス・パリにて開催された合成生物学の世界大会であるiGEM(international Genetically Engeneered Machine competition)において、iGEM UTokyoがGold Medalの受賞、Best foundational advance projectとBest modelのノミネートという成績を収めました。東大チームとしては過去最高の成績となりました。

iGEMにはオンラインも含めて世界45カ国から350以上のチームが参加しました。各チームは合成生物学の技術を用いて社会課題を解決するプロジェクトを進め、その技術面や社会実装の可能性などで競い合います。

今年のiGEM UTokyoのプロジェクトでは「光の順番を使った生物のパスコードシステム」に取り組みました。

詳しくはこちらをご覧ください(英語):https://2022.igem.wiki/utokyo/

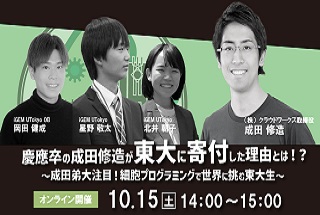

【配信企画】成田修造が東大に寄付した理由とは!?~細胞プログラミングで世界に挑む東大生~

2022年10月18日(火)

東京大学ホームカミングデイ2022にて 「慶應卒の成田修造が東大に寄付した理由とは!? ~成田弟大注目!細胞プログラミングで世界に挑む東大生~」をオンライン配信しました。

株式会社クラウドワークス取締役 成田修造様をお迎えし、iGEM UTokyoの現役・OB各メンバーと対談を行いました。

ぜひご覧ください!

東大基金活動報告会2022においてiGEMの活動を報告しました!

2022年08月30日(火)

7月25日に安田講堂で開かれた東京大学基金の活動報告会において、教養学部2年の星野が、iGEM UTokyoを代表して登壇させていただきました。寄付者の皆様への感謝をお伝えするとともに、社会実装にも力を入れているiGEMという大会への理解を深めていただける貴重な機会となりました。

iGEM UTokyoは、現在、10月下旬にパリで開催されるiGEM Jamboree(大会)にむけて、実験や数理モデリング、審査用のWebページ作成といった活動を本格化させています。日本における合成生物学のパイオニアとして胸を張れるよう、今後もより一層の努力をしてまいりたいと存じます。

改めまして、皆様の温かいご支援に深く感謝いたします。

引き続きご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

フードテックニュース専門メディアのFoovoさんにiGEM UTokyoをご紹介いただきました!

2022年07月06日(水)

培養肉から次世代自販機、ロボットまで海外の最新のフードテックニュースを毎日提供されているフードテック専門メディアのFoovo(@FoodTechJapan )さんに、『微生物で世界に挑戦|合成生物学の世界大会iGEM参加のため、東大チームが1000万円の寄付募集を目指す』というタイトルで、iGEMや本プロジェクトの概要についてご紹介していただきました。

経済産業省の「未来人材ビジョン」にもふれ、国際競争力の強化や人材育成の必要性にまで言及がされており、寄付募集のニュースというだけでなく、読み物としても非常に面白い内容になっておりますので是非ご一読ください。

記事はこちら(Foovo)

https://foodtech-japan.com/2022/07/05/igem/

2021年活動報告

-Gold評価を獲得しました-

2022年01月20日(木)

iGEM UTokyoは2021年、「酵母菌を用いた傷口の状態をモニターしてくれる創傷被覆材(絆創膏)」の作成をプロジェクトテーマとして、実験・研究活動に取り組んできました。iGEMに出場するのは5年ぶりであり、経験のあるメンバーがいない中での活動は全てにおいて手探りの連続でした。さらにコロナ禍の状況下で、実験以外の活動はほぼ全てオンラインで行われたことにより、チームとして一体感を持つことや全体での情報共有が難しく、道程をより一層厳しくさせました。

そのような中でも、メンバー一人一人が各自の仕事をきちんとやり抜いたことで、大会本番までに必要なリサーチや実験を完了させることができました。その結果、11月に行われたiGEM本大会において、UTokyoチームは目標としていたGold評価を獲得することができました。これは東大チームとして、前身であるiGEM UT-Tokyo時代を含めて2回目のGold受賞となりました。チーム活動において様々な困難があった中、実質的に初年度でGoldという目標を達成できたことは、2022年以降の活動に向けた大きな励みになるものでした。この結果はご寄付いただいた皆様の支援がなくては成し得なかったものであり、改めて御礼申し上げます。

iGEM UTokyoは2年目となる2022年以降も、初年度の反省を踏まえてチームを発展させ、よりクオリティの高い研究ができるような体制を整えていく予定です。また大会ではGold評価のみならず、各部門でのトップとなる部門賞やSpecial Prizeの受賞を目指していきます。iGEM UTokyoチームの継続的な研究活動およびiGEM本大会への出場、そしてさらなる活躍のため、今後ともご支援いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

(プロジェクトの詳細については、大会に成果物として提出したWikiが公開されていますのでそちらをご覧ください:https://2021.igem.org/Team:UTokyo )

合成生物学の国際大会2021 iGEM Giant JamboreeでGold評価を獲得しました!

2021年12月02日(木)

今年度の国際大会である 2021 iGEM Giant Jamboreeが11/4-14にオンラインで開催されました。iGEM UTokyoも出場し、1年間の研究成果を発表しました。

その結果、UTokyoチームはGold評価を得ることができ、今年の目標を達成することができました。iGEM UTokyoとしては初出場でのGold獲得となり、前身のiGEM UT-Tokyo時代を含めても2014年以来2回目の受賞となりました。

今年のプロジェクトについてはこちら:https://igem-utokyo.studio.site/project

iGEM UTokyoは東大のiGEMチームとしては5年ぶりに活動し、大会に出場するという、実質的には初年度のチームでした。そのため、コロナ禍での対面活動の制限も合わさって、活動の大部分を手探りで進めてきました。その中でGold評価という目標を達成できたことは大きな喜びであり、今後の活動の励みになる結果となりました。

この結果は皆様からいただいたご寄付がなくては成し得なかったものであり、改めてお礼申し上げます。

iGEM UTokyoは来年以降もiGEMに出場し、Gold評価のみならず、各部門でのトップとなる部門賞など、よりよい研究成果を目指して活動してまいります。しかし、iGEMへの継続的な出場には多額の資金が必要になり、そのため皆様のご支援、ご協力が大変重要となってきます。iGEM UTokyoの今後の活動とさらなる活躍のため、ご支援いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

<iGEM UTokyo>

グローバルな仲間と切磋琢磨して、更なる高みに到達することを期待しています。

<iGEM UTokyo>

<iGEM UTokyo>

<iGEM UTokyo>

<iGEM UTokyo>

<iGEM UTokyo>

<iGEM UTokyo>

<iGEM UTokyo>

<iGEM UTokyo>

応援しています!

<iGEM UTokyo>

<iGEM UTokyo>

<iGEM UTokyo>

<iGEM UTokyo>

<iGEM UTokyo>

<iGEM UTokyo>

<iGEM UTokyo>

<iGEM UTokyo>

<iGEM UTokyo>