「スーパー酵母2024」プロジェクト

プロジェクト終了のお知らせ

このプロジェクトは寄付募集を終了しました。皆様からの温かいご支援ありがとうございました。

このプロジェクトについて

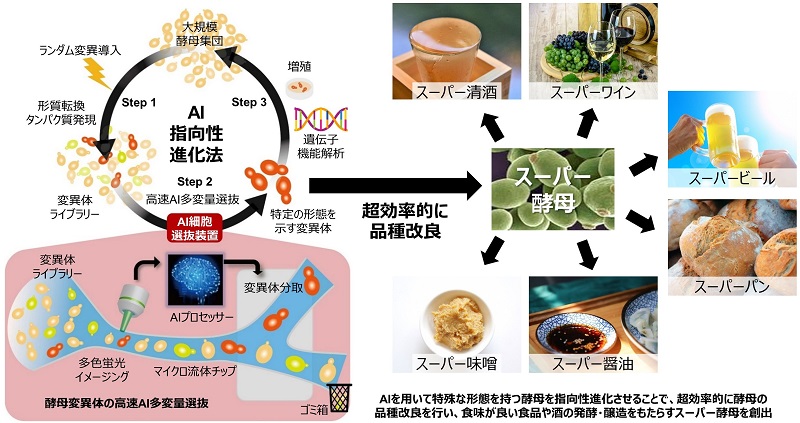

本プロジェクトでは、東京大学の複数の研究室が合同で研究を進めている「スーパー酵母創出プロジェクト」を推進するための寄付を募集します。ディープラーニングなどの人工知能(AI)を用いて特殊な形態を持つ酵母を選抜し培養するAI指向性進化法を開発し、超効率的に酵母の品種改良を行うことにより、食味が非常に良いパン、味噌、醤油、ビール、ワイン、清酒などの発酵食品や未知なお酒をもたらすスーパー酵母の創出を目指します。本プロジェクトではスーパー発酵食品に向けたスーパー酵母の創出がテーマですが、AI指向性進化法は酵母を用いたインシュリンなどの医薬品生産やバイオエタノールなどのバイオ燃料生産にも展開することが可能です。

また、本プロジェクトを開始した2019年11月14日の直後から新型コロナウイルス感染症による活動自粛要請がたびたびあり、我々大学の研究室も大きな影響を受けた2年間でした。社会全体に対する影響も非常に大きく、特に飲食業界、さらにその中でも酒類業界への影響は極めて大きなものでした。このような状況下において本プロジェクトは、プロジェクト開始時に抱いていた「挑戦的だが楽しい研究がしたい」という目標から(今もそれは変わりなく根底にありますが)、多くの被害を被った飲食業界の立て直しの一助となるという社会的意義を持ち合わせるプロジェクトになってきていると考えています。

挑戦的な研究、広く社会からのご支援で

従来の研究予算では、様々な制約や膨大な事務作業および短期的成果の要求などにより、研究者の自由な発想にもとづくボトムアップ研究が困難となってきました。その結果、長期的な視野に立った挑戦的な研究を行う環境が失われてきました。本プロジェクトでは、広く社会からのご支援で、従来の研究予算では実施が難しい挑戦的な研究テーマに東京大学の複数の研究室から成る最高のチームで取り組みます。研究成果は社会に還元したいと思っています。是非ともご参加ください。

スーパー酵母とは

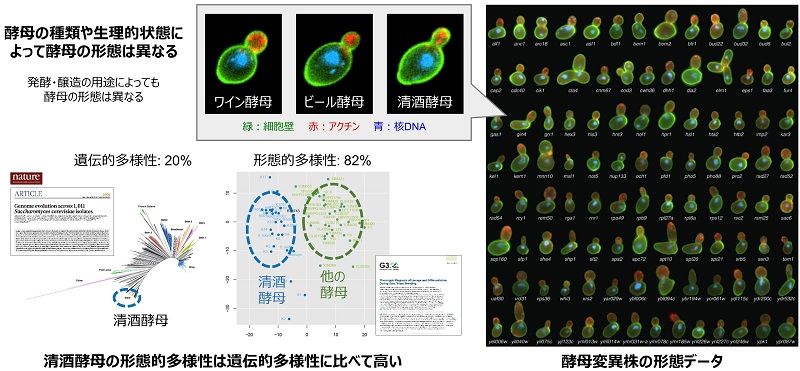

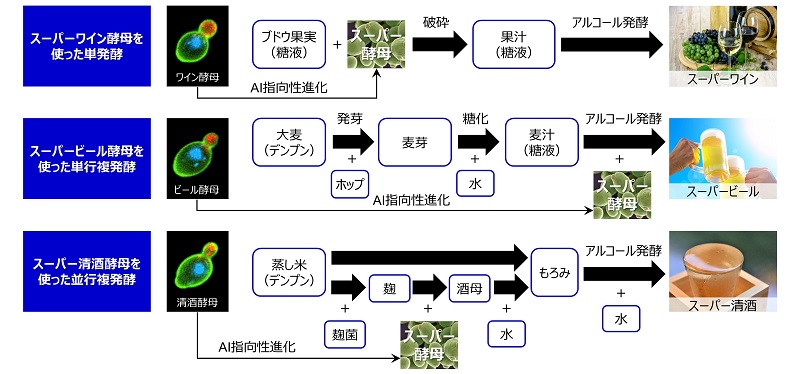

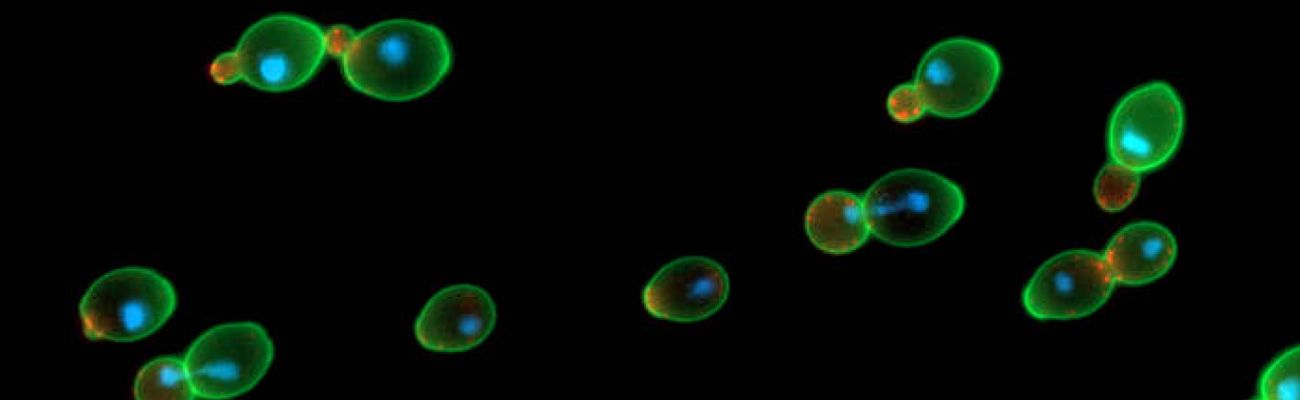

「発酵の母」と呼ばれる酵母は菌類に属する微生物として、パン、味噌、醤油、ビール、ワイン、清酒などの発酵食品を作る際に用いられており、人類にとって最も馴染みの深い産業微生物の一つです。酵母はブドウ糖を食べてアルコールを作ります。酵母の形態は様々であり、発酵食品を作る際には異なった形態(大きさや形など)の酵母を用います。発酵に使用する酵母の生理状態を、酵母の形態から発酵前に判定して、その後の発酵への影響を予測することが出来ます。酵母の形態と発酵・醸造の関係性に関する研究を30年以上行ってきた酵母専門家である東京大学大学院新領域創成科学研究科の大矢禎一教授は、2019年に清酒酵母においてゲノム編集と並んで形態解析が育種に重要であることを発見しました。スーパー酵母とは、AI指向性進化法を用いて超効率的に品種改良・育成することで得られる形態が特徴的で、特定の発酵食品を生産するのに突出した能力を持つ酵母の変異体です。例えば、スーパー酵母を用いることで非常に食味が良いパン、味噌、醤油、ビール、ワイン、清酒、さらに未知のお酒を作ることができるようになると期待されます。また、発酵食品の生産効率を劇的に向上させることで、世界の食糧問題を解決することができると期待されます。

スーパー酵母を創出するAI指向性進化法

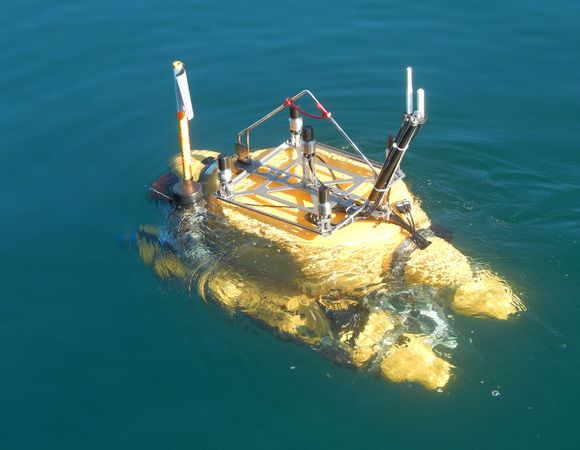

東京大学大学院理学系研究科の合田圭介教授らは、2018年に開発に成功し、Cell誌で発表した革新的なAI細胞選抜装置を用いて、2018年にノーベル化学賞を受賞した指向性進化法(自然界の生物の進化の仕組みである自然淘汰を人工的に作り出すことで、特定の生体分子の機能を目的に応じて向上させていく実験的手法)を実施することで、特殊な形態を持つ酵母を超効率的に選抜・培養するAI指向性進化法を確立します。そうすることで、食味が非常に良いパン、味噌、醤油、ビール、ワイン、清酒などの発酵食品をもたらすスーパー酵母の創出を実現することが可能となります。酵母専門家である大矢禎一教授は、これまで多種多様な酵母の細胞集団の中から特定の形態を持つ変異体を顕微鏡下で一つ一つ観察・分析していましたが、これは非常に時間と手間のかかる地道で非効率な作業でした。AI細胞選抜装置は、人間の労力と経験に頼らずに、その作業の精度とスピードを驚異的(1,000倍以上)に向上させることができる最先端技術です。この技術により、膨大な数の細胞集団から形態学的に特殊な細胞を迅速・正確に発見することが可能になります。優れた能力を持つ細胞を効率的に選抜することができ、これまでの手作業では半年かかる作業を半日で終えることも可能となりました。

今後の展開

2020年度~2021年度にかけて、合田教授が東京大学大学院理学系研究科の上村想太郎教授と協力してAI指向性進化法を開発し、それを用いて2021年度~2022年度にかけて合田教授と大矢教授が酵母の形態情報にもとづくAI指向性進化を実施します。2022年度にスーパー酵母の発見と遺伝子機能解析を行います。2023年度には、創出したスーパー酵母株を用いてスーパー酒の開発を計画しています。将来的にはベンチャー企業を立ち上げることで大きな事業を生み出す計画も立てています。様々な食味豊かな食品の誕生と、大手食品企業などとの連携が見込めるため経済的に非常に大きな成果が期待できるものです。本プロジェクトではスーパー発酵食品に向けたスーパー酵母の創出がテーマですが、AI指向性進化法は酵母を用いたインシュリンなどの医薬品生産やバイオエタノールなどのバイオ燃料生産にも展開することが可能であり、将来的には挑戦したいと考えています。

研究チームについて

本プロジェクトを実施する研究チームは、合田教授、大矢教授、上村教授がそれぞれ率いる東京大学大学院理学系研究科化学専攻の合田研究室、東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻の大矢研究室、東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻の上村研究室のメンバー(助教、博士研究員、大学院生、学部生など)によって構成されています。本プロジェクトを通じて学生や若手研究者に挑戦的な研究を体験してもらうことにより、将来的にグローバルに活躍する研究者を育成するという教育的な意義もあります。

ご寄付の活用方法

皆様からの寄付金は、研究費(AI細胞選抜装置改造費、AI細胞選抜装置維持費、細胞培養環境維持費、細胞培養消耗品費、細胞解析費、人件費など)として使わせていただきます。 最先端装置の設置場所の確保と維持費だけで年間940万円必要です。本研究は4年間継続させる必要があります。少なくとも2年半は継続し成果を社会に還元したいと考えております。2022年8月末までに2000万円達成を目指しております。皆様、応援のほど、よろしくお願いいたします。

-

合田 圭介

東京大学大学院理学系研究科化学専攻・教授

カリフォルニア大学バークレー校理学部物理学科卒(首席)。マサチューセッツ工科大学大学院理学部物理学科博士課程修了(理学博士)。2012年より現職。カリフォルニア大学ロサンゼルス校工学部生体工学科と武漢大学工業科学研究院の非常勤教授。専門は光量子科学、物理化学、バイオイメージング。市村学術賞、日本学術振興会賞、日本学士院奨励賞、読売ゴールドメダルなどを受賞。

-

大矢 禎一

東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻・教授

東京大学出身(理学博士)。分子細胞生物学、特に真核単細胞生物である出芽酵母を対象とした分子生物学・分子遺伝学を主な研究領域とし、細胞の形態形成、細胞増殖、細胞内情報伝達に関する研究を実施中。ノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅良典栄誉教授の弟子。30年間以上出芽酵母を研究。

-

上村 想太郎

東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻・教授

早稲田大学理工学部応用物理学科卒。同大学大学院生命理工学研究科博士課程修了(理学博士)。理化学研究所を経て、2014年より現職。専門は1分子生物学、1細胞生物学。文部科学大臣表彰若手科学者、井上研究奨励賞などを受賞。

2023年活動報告

-スーパー酵母によるビールの実現に向けて-

2024年02月29日(木)

本プロジェクトでは、ディープラーニングなどの人工知能(AI)を用いて特殊な形態を持つ酵母を選抜し培養する AI 指向性進化法を開発し、超効率的に酵母の品種改良を行うことにより、食味が非常に良いパン、味噌、醤油、ビール、ワイン、清酒などの発酵食品や未知なお酒をもたらすスーパー酵母の創出を目指しています。本報告書では、2023 年の活動についてご報告いたします。

2023 年は、2022 年度中より本格的に開始したコエドブルワリーと鶴岡工業高等専門学校との共同研究を通じてビール醸造のプラットフォーム構築が進み、さらには、AI 指向性進化法の構築へ向けた技術開発においても大きな成果が得られました。ビール醸造に関しては、AI 指向性進化法によって所望する形態を持つ発芽酵母を分取・濃縮し、集めた酵母を活用してビールを醸造することができました。2023 年 2 月には、プロジェクトに参加する研究者および寄付者の皆様と醸造したビールの試飲会を開催しました(写真1)。当日は、醸造したビールを大いに堪能しただけでなく、これまでの成果や今後の展望をポスター発表形式で議論しました。今回醸造したビールはまだテスト段階ですが、本プロジェクトで提案している AI 指向性進化法による酵母の選別と濃縮→ビール醸造という研究サイクルを最後まで一度完結させることで初めて見えてきた課題も多数あり、今後研究を進めるうえで有意義な実証実験であったと実感しています。

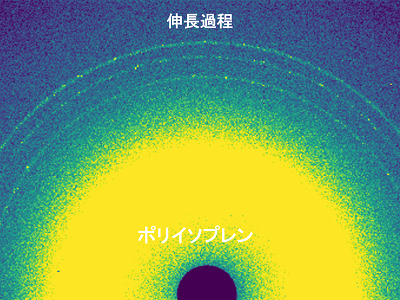

技術開発においては、国際学術論文誌への発表1件と学会発表 3 件(予定含む)を行うなど、着実に AI 指向性進化法の構築に向けて研究が進んでいます。なかでも、AI 指向性進化法の基盤技術となる「画像活性細胞分取法」(撮像した画像から取得した形態情報などをもとに細胞を高速に分取する手法)において機会学習を用いることの優位性を実証した論文が、国際学術論文誌に掲載され裏表紙に選ばれるなど(写真2)、国際的にも注目されています。以上の 2023 年中に実現した成果を基盤として、引き続きスーパー酵母の実現に向けて研究に邁進して行きたいと思っています。

お礼の言葉:このたびは、寄付という形で我々のプロジェクトを応援していただき、誠にありがとうございます。本プロジェクトのような最先端技術を用いたプロジェクトを遂行するためには多額の資金が必要です。あまり知られていないことですが、大学の実験室を確保するためにも研究室は大学(または学科)に対して家賃を支払わなければいけません。例えば本プロジェクトを推進している実験室は全部で年間約 1 千万円かかっています。一方で、ノーベル賞受賞者をはじめ多くの研究者や大学の先生が発言されているように、大学の研究室に割り充てられる研究費は毎年減少しています。そのような状況下にありながら本プロジェクトを続けて来られたのは、皆様のご支援のおかげです。さて、本プロジェクトは 2023 年 12 月を持ちまして寄付募集期間を終了し、2024 年 3 月のプロジェクト設置期間の終了まであとわずかとなりました。皆様のご支援により始動することができた本プロジェクトは、東京大学特定基金のプロジェクトとして終了したあとも継続して研究を続けていく予定です。今後とも変わらぬご声援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

対外発表実績リスト

業績(論文)

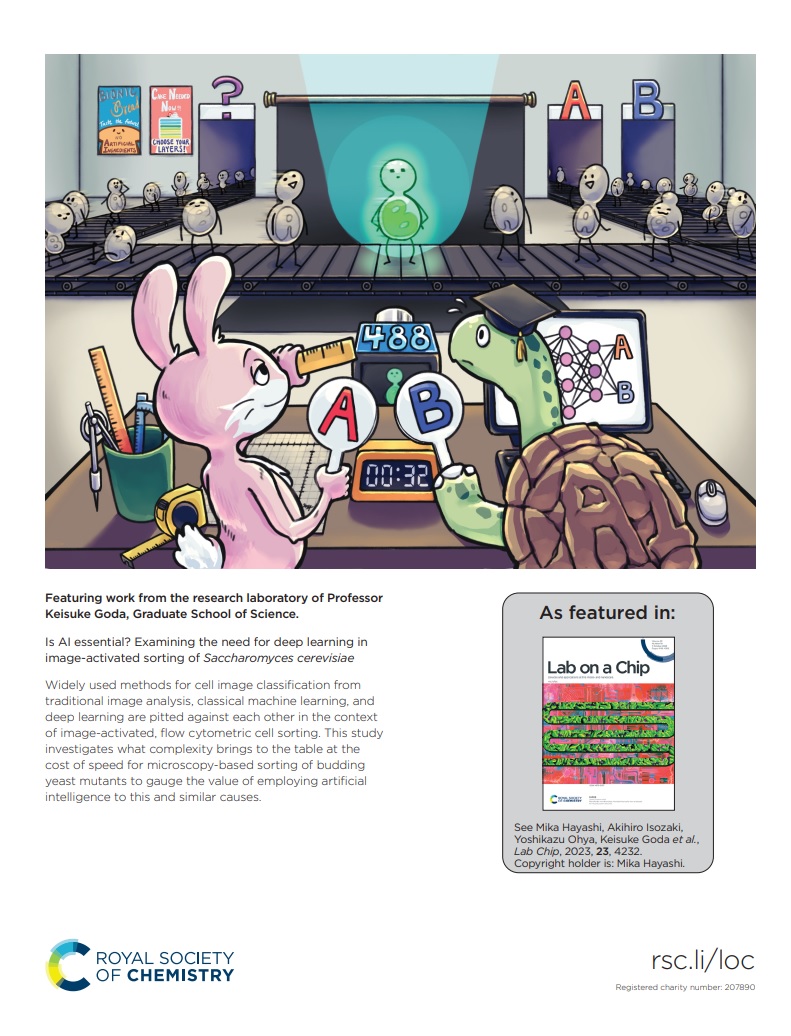

• Mika Hayashi, Shinsuke Ohnuki, Yating Tsai, Naoko Kondo, Yuqi Zhou, Hongqian Zhang, Natsumi Tifany Ishii, Tianben Ding, Maik Herbig, Akihiro Isozaki, Yoshikazu Ohya, and Keisuke Goda, “Is AI essential? Examining the need for deep learning in image-activated sorting of Saccharomyces cerevisiae,” Lab on a Chip, vol. 23, pp. 4232-4244, 2023.

業績(学会・シンポジウム)

• Mika Hayashi, 大貫慎輔, Yating Tsai, 丁 天本, 磯崎 瑛宏, 大矢 禎一, 合田 圭介, “出芽酵母の画像活性分取における AI 画像解析法の有効性評価” 日本化学会第 104 回春季年会, 千葉 県、日本大学理工学部船橋キャンパス, 2024 年 3 月(予定).

• Mika Hayashi, Shinsuke Ohnuki, Yating Tsai, Tianben Ding, Akihiro Isozaki, Yoshikazu Ohya, and Keisuke Goda, “Necessary or extravagant? Investigating the worth of artificial intelligence in image-activated sorting of Saccharomyces cerevisiae,” SPIE Photonics West, San Francisco, USA, February 2024 (予定).

• 磯崎 瑛宏, 山崎 聡太, HAYASHI, Mika, 松本 みなみ, 伊藤 卓朗, 近藤 直子, 塙 奈美, ISHII, Natsumi Tiffany, 朝霧 重治, 大矢 禎一, 合田 圭介, “インテリジェント画像活性細胞選抜法を用いた二段階濃縮法による特定の形態をしたビール酵母の選抜とビール醸造,” 化学とマイクロ・ナノシステム学会第 48 回研究会, 熊本県, 熊本城ホール, 2023 年 11 月.

特典実績リスト

1. 研究報告レポート:1 件

2. 学会発表謝辞:3 件

3. 論文発表謝辞:1 件

4. ビール試飲会:1 件

写真1:第二回ビール試飲会の様子。コエドブルワリーが醸造したビール(左上)、醸造に利用された酵母株を当てるクイズを楽しむ参加者(右上)、本プロジェクトの内容について議論が盛り上がる学生や教員ら(左下)、参加者の集合写真(右下)

写真 2:国際学術論文誌 Lab on a Chip の裏表紙。本研究では、細胞を撮像した画像から得られる情報に基づいて分取する「画像活性細胞分取」において、解析速度が速いが精度が不足する従来手法に対して、解析速度が遅いが精度が高い機械学習を用いることの優位性を実証した。この実験結果を、「うさぎと亀」の童話を模して描いた。本作品は、論文の筆頭著者である Mika Hayashi 氏によって描かれた。DOI: https://doi.org/10.1039/D3LC90088F

2月23日に第二回ビール試飲会を行いました!

2023年02月27日(月)

昨年末に行った分取実験で単離された酵母を用いて醸造したビールを試飲しました。コエドブルワリーさんに醸造していただいたビールをおいしくいただきながら、研究進捗に関するポスター発表と議論を行いました。試飲会は大いに盛り上がり、今後に向けて大変有意義な時間となりました。

ビールの醸造が始まりました

2023年01月27日(金)

2022年活動報告

スーパー酵母によるビールの実現に向けて、大きな一歩を踏み出しました!

2023年01月05日(木)

本プロジェクトでは、ディープラーニングなどの人工知能(AI)を用いて特殊な形態を持つ酵母を選抜し培養するAI指向性進化法を開発し、超効率的に酵母の品種改良を行うことにより、食味が非常に良いパン、味噌、醤油、ビール、ワイン、清酒などの発酵食品や未知なお酒をもたらすスーパー酵母の創出を目指します。2022年の活動についてご報告します。

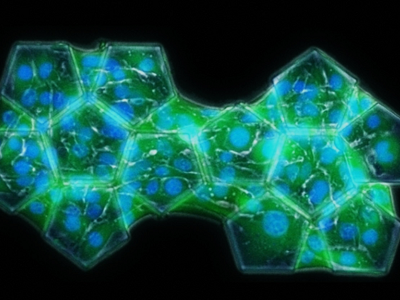

写真1:国際学術論文誌の表紙。本プロジェクトで開発したAIを用いた画像処理技術を模式的に表した絵。まるで魔法のように細胞の画像を高画質にすることができることから、装置で撮影した画像を魔法使いの小人たちが修正する様子を描いた。

写真2:第一回試飲会の様子。参加者の集合写真(左上)、東京大学修士学生の山崎聡太君が官能評価の結果発表をしている様子(右上)、コエドブルワリーの朝霧社長がビール醸造結果に関して総評を述べている様子(左下)、試飲会後の研究室見学の様子(右下)。

お礼の言葉

このたびは、寄付という形で我々のプロジェクトを応援していただき、誠にありがとうございます。今年はこれまで新型コロナウイルスの影響により開催を見送っていた「研究室見学と特別講座」を開催して寄付者の皆様に直接お会いする機会ができました(写真3)。今後もこのような機会を持てれば嬉しく思っております。

本プロジェクトのような最先端技術を用いたプロジェクトを進めるためには多額の資金が必要です。あまり知られていないことですが、大学の実験室を確保するためにも研究室は大学(または専攻)に対して家賃を支払わなければいけません。例えば本プロジェクトを推進している実験室は全部で年間約1千万円かかっています。一方で、ノーベル賞受賞者をはじめ、多くの研究者や大学の先生が発言されているように、大学の研究室に割り振られる研究費は毎年減少しています。そのような状況下にありながら本プロジェクトを続けられているのは、皆様の支援のおかげです。今後とも継続してご支援いただけますと幸いです。

また、本プロジェクトを開始した2019年11月14日の直後から新型コロナウイルス感染症による活動自粛要請がたびたびあり、我々大学の研究室も大きな影響を受けた3年間でした。社会全体に対する影響も非常に大きく、特に飲食業界、さらにその中でも酒類業界への影響は極めて大きなものでした。このような状況下において本プロジェクトは、プロジェクト開始時に抱いていた「挑戦的だが楽しい研究がしたい」という目標から(今もそれは変わりなく根底にありますが)、多くの被害を被った飲食業界の立て直しの一助となるという社会的意義を持ち合わせるプロジェクトになってきていると考えています。今後もいっそう研究に邁進していきたいと思っています。

写真3:研究室見学と特別講座の様子。集合写真(左上)、研究室見学の様子(右上)、大矢先生による講義(左下)、合田先生による講義(右下)。

業績(論文)

1. Yaqi Zhao, Akihiro Isozaki, Maik Herbig, Mika Hayashi, Kotaro Hiramatsu, Sota Yamazaki, Naoko Kondo, Shinsuke Ohnuki, Yoshikazu Ohya, Nao Nitta, and Keisuke Goda, “Intelligent sort-timing prediction for image-activated cell sorting,” Cytometry Part A, published online.

2. Kangrui Huang, Hiroki Matsumura, Yaqi Zhao, Maik Herbig, Dan Yuan, Yohei Mineharu, Jeffrey Harmon, Justin Findinier, Mai Yamagishi, Shinsuke Ohnuki, Nao Nitta, Arthur R. Grossman, Yoshikazu Ohya, Hideharu Mikami, Akihiro Isozaki, and Keisuke Goda, “Deep imaging flow cytometry,” Lab on a Chip, vol. 22, pp. 876-889, 2022.

業績(学会・シンポジウム・ワークショップ)

3. Mika Hayashi, Natsumi Tiffany Ishii, Shinsuke Ohnuki, Naoko Kondo, Akihiro Isozaki, Yoshikazu Ohya, and Keisuke Goda, “AI assisted image-based sorting of yeast mutants towards morphology-based genetic screening,” Serendipity Symposium 2022, Hawaii, USA, December 7, 2022.

4. 磯崎 瑛宏, “AI細胞選抜法によるスーパー酵母創出への挑戦,” 日本生物工学会・東日本支部主催 「生体工学フォーラム」, 東京農業大学世田谷キャンパス, August 23, 2022.

5. Maik Herbig, Kangrui Huang, Hiroki Matsumura, Yaqi Zhao, Dan Yuan, Yohei Mineharu, Jeffrey Harmon, Justin Findinier, Mai Yamagishi, Shinsuke Ohnuki, Nao Nitta, Arthur R. Grossman, Yoshikazu Ohya, Hideharu Mikami, Akihiro Isozaki, and Keisuke Goda, “Resolution-enhanced imaging flow cytometry by deep learning,” CYTO 2022, Philadelphia, USA, June 3–7, 2022.

6. Yaqi Zhao, Akihiro Isozaki, Maik Herbig, Mika Hayashi, Kotaro Hiramatsu, Sota Yamazaki, Naoko Kondo, Shinsuke Ohnuki, Yoshikazu Ohya, Nao Nitta, and Keisuke Goda, “Machine learning-based sort-timing prediction for image-activated cell sorting,” 化学とマイクロ・ナノシステム学会第45回研究会, 東京都, 中央大学後楽園キャンパス, May 21–22, 2022.

7. Sota Yamazaki, Minami Matsumoto, Naoko Kondo, Mika Hayashi, Takuro Ito, Yoshikazu Ohya, Shigeharu Asagiri, Akihiro Isozaki, and Keisuke Goda, “Yeast evaluation towards brewing original beer,” Serendipity Workshop 2022, Tokyo, Japan, May 14, 2022.

特典実績リスト

1. 研究報告レポート:1件

2. 学会発表謝辞:2件

3. 論文発表謝辞:2件

4. 研究室見学と特別講座:1件

ハワイで開催のシンポジウムで発表

2022年12月01日(木)

■シンポジウムで発表予定

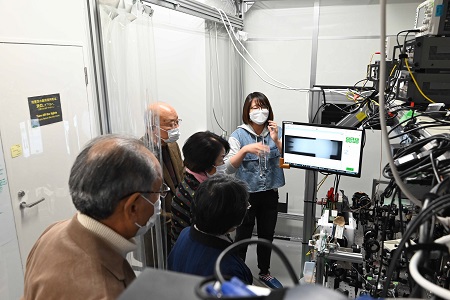

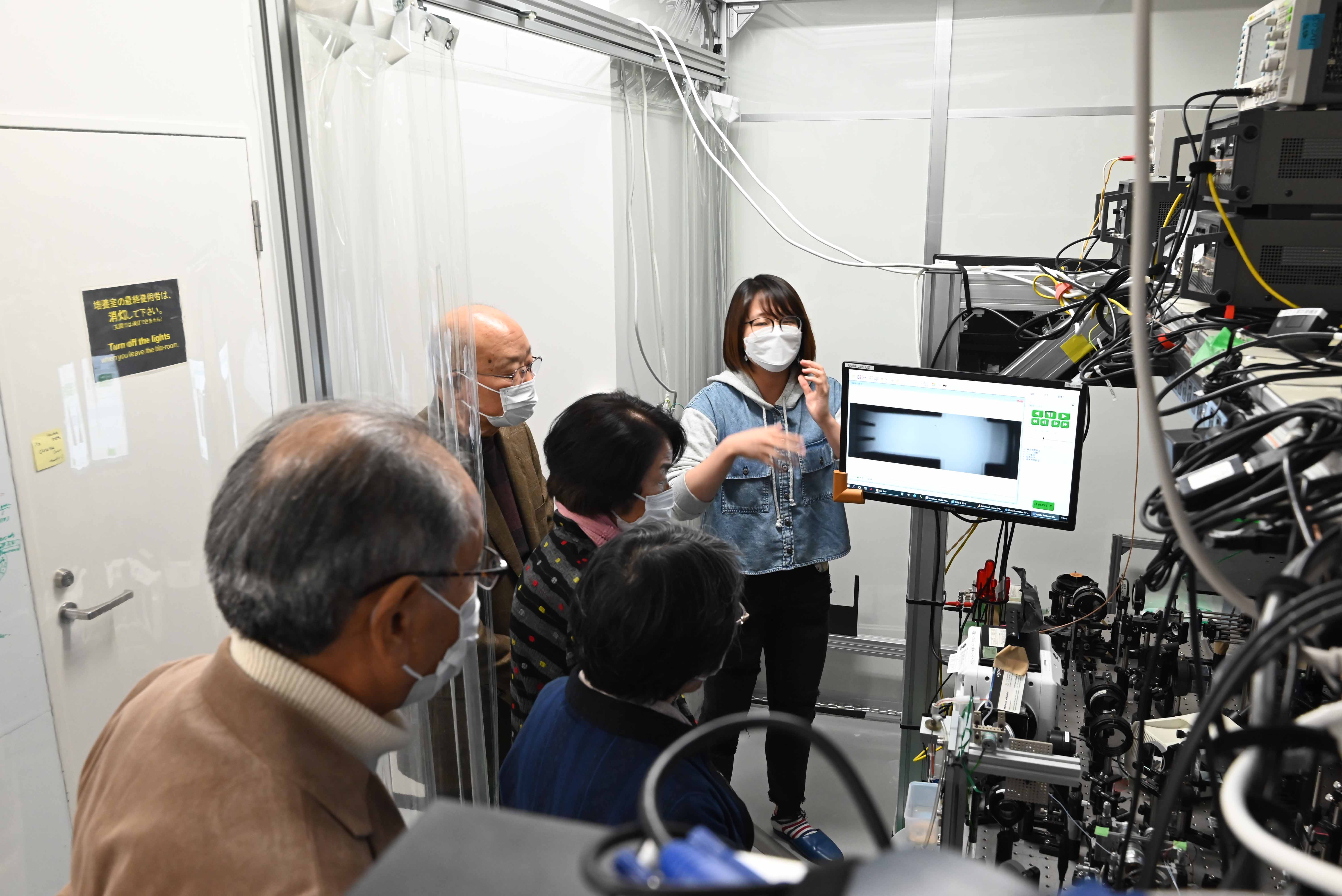

2022年12月7日にハワイで開催されるSerendipity Symposium 2022にて、博士学生のMika Hayashiさんが発表します。Hayashiさんは先日開催された寄付者特典イベント「研究室見学と特別講義」にて、AI選抜法の説明をしてくれた学生さんです(下の写真)。発表内容は、細胞分取技術におけるAI技術の重要性を実証したものになります。分取においてはDNAシーケンシングまで用いるなど、本クラウドファンディングプロジェクト推進に必要な技術レベルを着実に向上させています。

【予告】東京大学基金プロジェクトを応援するオンラインチャリティーイベントに参加決定!

12/05-12/18に開催される東京大学基金プロジェクトを応援するオンラインチャリティーイベントに参加します!

皆さまの投票が本プロジェクト「スーパー酵母2024」への寄付へと繋がります。

応援をお待ちしております!

https://utokyo.giving-campaign.jp

特典「研究室見学と特別講座」を実施!

2022年10月31日(月)

2022年10月30日に特典のひとつである「研究室見学と特別講座」を実施しました!研究室見学も特別講座も大いに盛り上がりました。参加者のみなさまにはお楽しみいただけたのではないかと思っております。

我々にとっても寄付者の皆様にお会いできる貴重な機会となり、有意義な時間となりました。今後もより一層の努力を重ね、良い研究成果を挙げていきたいと思います。

特別講座の様子

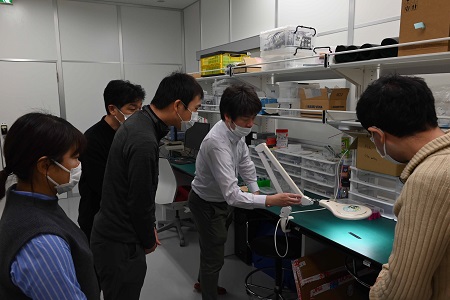

研究室を見学する参加者

生体工学フォーラムで招待講演しました

2022年08月29日(月)

8月23日に日本生物工学会の東日本支部「生物工学フォーラム」で本プロジェクトの内容に関して、磯崎特任准教授が招待講演を行いました。フォーラムのテーマが「AI × 醸造・醗酵が拓く生物工学の最前線」ということで、非常にマッチしており、多くの質問が出て、実り多き学会でした。

詳細はこちら

https://www.sbj.or.jp/event/branch_esbj_forum_20220823.html

<お知らせ>

このたび、本プロジェクトのチラシを作成しました。

ビアバーなどに置いてもらう予定です。A6サイズと名刺サイズです。お見かけの際は、ぜひSNSなどでの発信をお願いします!

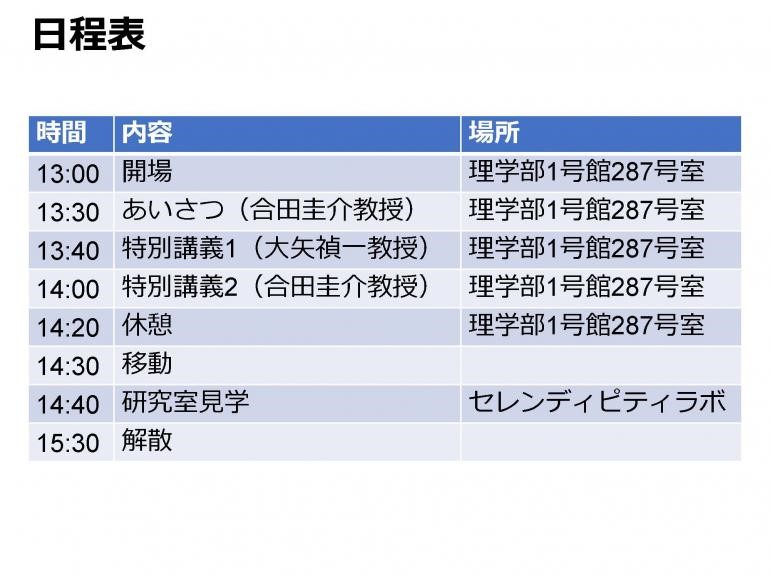

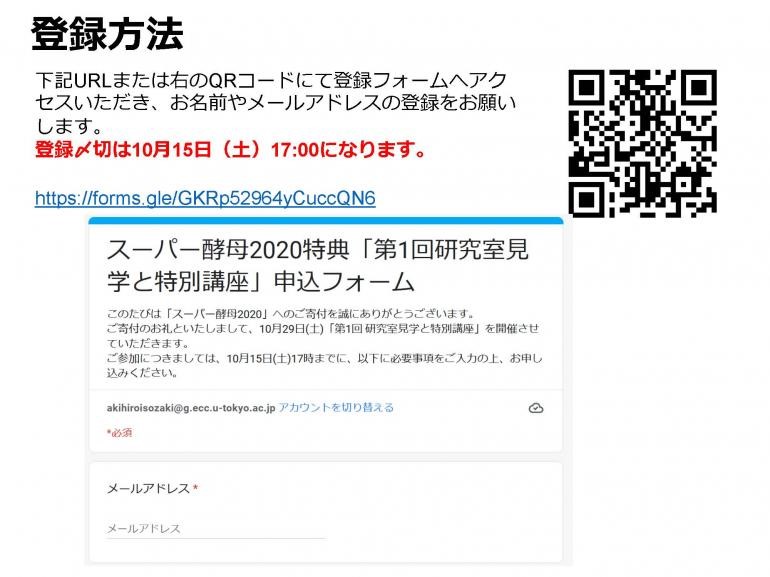

<イベント告知>

特典「研究室見学と特別講座」を10月29日土曜日に開催することを企画しました。

まだご寄付いただいていない皆様におかれましても、登録〆切の10月15日までにご寄付いただくことで参加可能です!ぜひご検討ください!

場所:東京大学本郷キャンパス

日時:10月29日(土)13:30-15:30

登録〆切:10月15日(土)17:00

講師:合田圭介東京大学教授、大矢禎一東京大学教授

登録ページ:https://forms.gle/GKRp52964yCuccQN6

2021年活動報告

-スーパー酵母の研究を着実に進めており、対外発表成果も出始めています!-

2022年01月18日(火)

本プロジェクトでは、ディープラーニングなどの人工知能(AI)を用いて特殊な形態を持つ酵母を選抜し培養するAI指向性進化法を開発し、超効率的に酵母の品種改良を行うことにより、食味が非常に良いパン、味噌、醤油、ビール、ワイン、清酒などの発酵食品や未知なお酒をもたらすスーパー酵母の創出を目指します。2021年の活動についてご報告します。

2021年は前年から引き続き新型コロナウイルスの影響により活動が大きく制限されていましたが、感染対策をしっかりしたうえで日々の研究活動を進め、また、可能な限りで3研究室が集まって情報交換も継続して行ってまいりました。その結果、論文や学会での発表を複数行うことができました(下に示した対外発表実績リストおよび特典実績リストを参照)。特に、論文発表した内容は、合田研究室と大矢研究室の共同研究の成果であり、その成果は酵母関連の学会でも高く評価されて学生発表賞優秀賞を受賞しました。

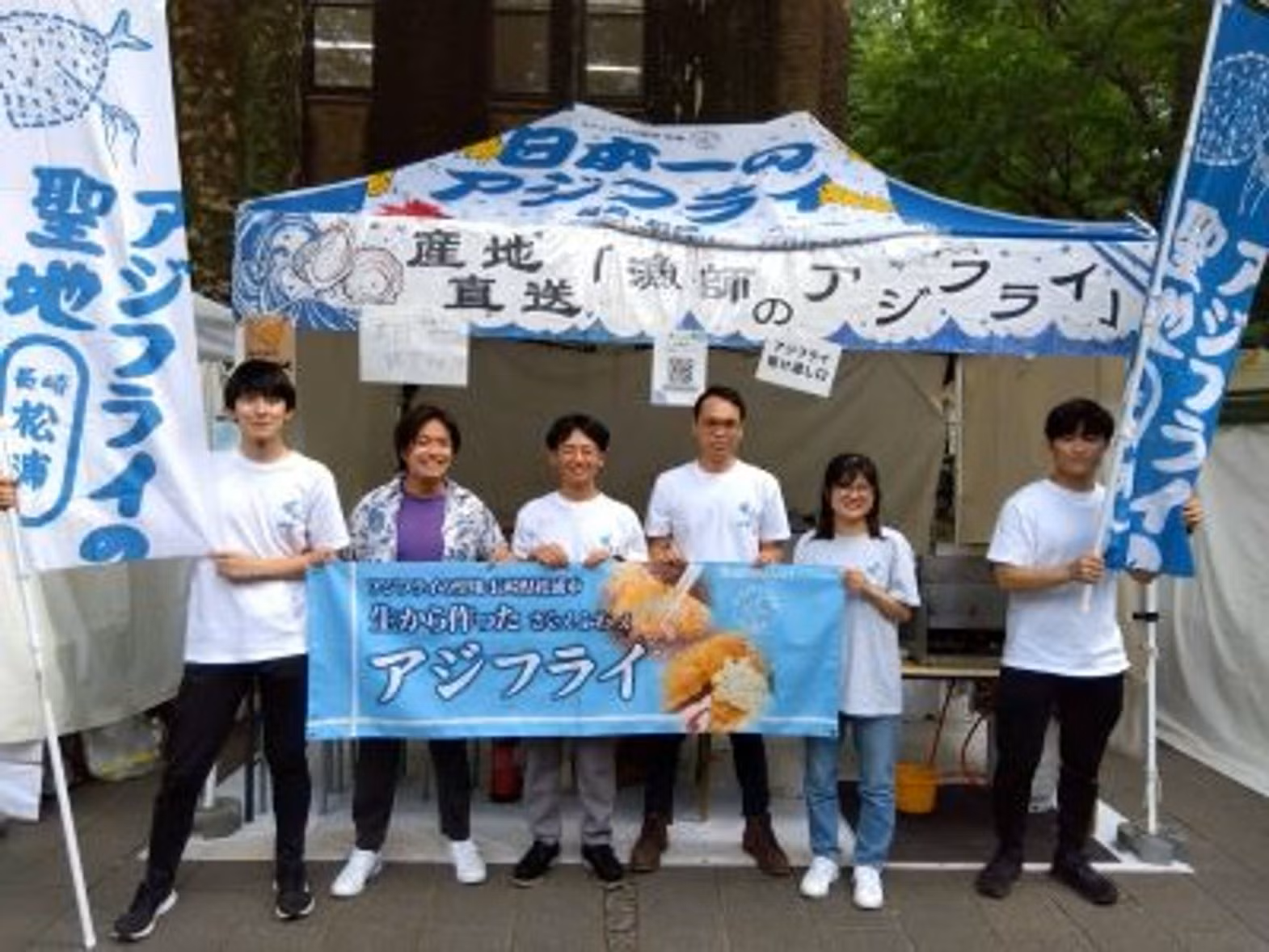

そのほかにも、AI細胞選抜装置を用いて2種類の酵母細胞株の分取にも成功し、また、装置性能向上基礎技術開発にも成功し、それらの結果は学会で発表できました。さらに、スーパー酵母を用いた食品の実現に向けて、クラフトビールで有名なコエドブルワリー様と共同研究を始めました。

写真2:コエドブルワリー様との共同研究キックオフミーティングの集合写真

お礼の言葉

このたびは、寄付という形で我々のプロジェクトを応援していただき、誠にありがとうございます。このような最先端のプロジェクトを進めるためには多額の資金が必要です。あまり知られていないことですが、大学の実験室を確保するためにも研究室は大学(または専攻)に対して家賃を支払わなければいけません。例えば本プロジェクトを推進している実験室は全部で年間約1千万円かかっています。一方で、ノーベル賞受賞者をはじめ、多くの研究者や大学の先生が発言されているように、大学の研究室に割り振られる研究費は毎年減少しています。そのような状況下にありながら本プロジェクトを続けられているのは、皆様の支援のおかげです。今後とも継続してご支援いただけますと幸いです。

また、本プロジェクトを開始した2019年11月14日の直後から新型コロナウイルス感染症による活動自粛要請がたびたびあり、我々大学の研究室も大きな影響を受けた2年間でした。社会全体に対する影響も非常に大きく、特に飲食業界、さらにその中でも酒類業界への影響は極めて大きなものでした。このような状況下において本プロジェクトは、プロジェクト開始時に抱いていた「挑戦的だが楽しい研究がしたい」という目標から(今もそれは変わりなく根底にありますが)、多くの被害を被った飲食業界の立て直しの一助となるという社会的意義を持ち合わせるプロジェクトになってきていると考えています。今後もいっそう研究に邁進していきたいと思っています。

対外発表実績リスト

業績(論文)

1. Yuta Nakagawa, Shinsuke Ohnuki, Naoko Kondo, Kaori Itto-Nakama, Farzan Ghanegolmohammadi, Akihiro Isozaki, Yoshikazu Ohya, and Keisuke Goda, “Are droplets really suitable for single-cells analysis? A case study on yeast in droplets,” Lab on a Chip, vol 21, pp. 3793-3803, 2021.

業績(学会)

2. Mika Hayashi, Natsumi Tiffany Ishii, Jeffrey Harmon, Taketo Araki, Shinsuke Ohnuki, Naoko Kondo, Akihiro Isozaki, Yoshikazu Ohya, and Keisuke Goda, “Image-activated sorting of genetically perturbed yeast towards image-based pooled screens,” The 25th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS2021), Palm Springs, California, USA, October 10-14, 2021.

3. Yuta Nakagawa, Shinsuke Ohnuki, Naoko Kondo, Akihiro Isozaki, Yoshikazu Ohya, and Keisuke Goda, “Reassessing microdroplets as a platform for single-cell analysis,” The 25th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS2021), Palm Springs, California, USA, October 10-14, 2021.

4. Kangrui Huang, Hiroki Matsumura, Yaqi Zhao, Maik Herbig, Dan Yuan, Yohei Mineharu, Jeffrey Harmon, Mai Yamagishi, Shinsuke Ohnuki, Nao Nitta, Yoshikazu Ohya, Hideharu Mikami, Akihiro Isozaki, and Keisuke Goda, “Deep-learning-based image restoration for imaging flow cytometry and its applications,” 化学とマイクロ・ナノシステム学会第44回研究会, online, November 9–11, 2021.

5. 中川 悠太, 大貫 慎輔, 近藤 直子, 磯崎 瑛宏, 大矢 禎一, 合田 圭介, “微小液滴によるSaccharomyces cerevisiaeの培養と高速分取,” 酵母遺伝学フォーラム第54回研究報告会, online, August 31–September 2, 2021.

特典実績リスト

1. 研究報告レポート:1件

2. 学会発表謝辞:4件

3. 論文発表謝辞:1件

2020年活動報告

-スーパー酵母の研究を着実に進めています-

2021年04月05日(月)

本プロジェクトでは、ディープラーニングなどの人工知能(AI)を用いて特殊な形態を持つ酵母を選抜し培養するAI指向性進化法を開発し、超効率的に酵母の品種改良を行うことにより、食味が非常に良いパン、味噌、醤油、ビール、ワイン、清酒などの発酵食品や未知なお酒をもたらすスーパー酵母の創出を目指します。2020年の活動についてご報告します。

2020年は新型コロナウイルスの影響により活動が大きく制限されていましたが、感染対策をしっかりしたうえで日々の研究活動を進め、また、可能な限りで3研究室が集まって情報交換も継続して行ってまいりました(写真1;マスク着用、換気、ソーシャルディスタンスの確保、などを徹底して行いました)。

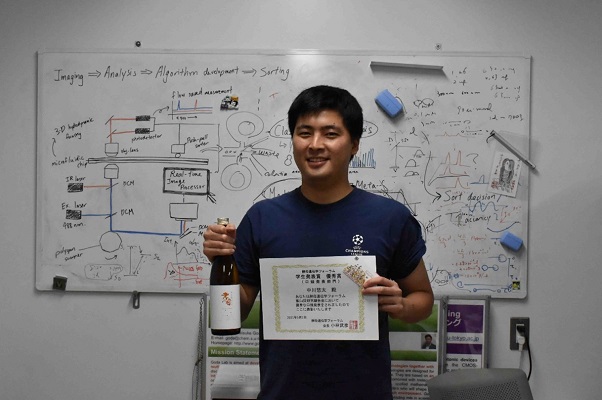

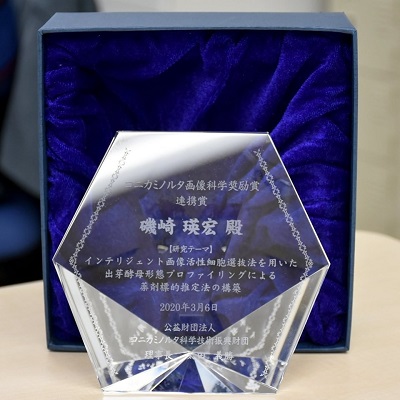

具体的には、AI細胞選抜装置の流体制御系を抜本的に新しくすることにより、装置動作安定性を向上させました。その装置を用いて、複数種類の株の酵母細胞の画像取得およびそのAI解析を進めました。これらの結果は、スーパー酵母創出に向けた技術的プラットフォームとして今後活用できます。また、我々の研究は広く評価され始めており、本プロジェクトに関わっている合田研究室の磯崎特任助教と大矢研究室の大貫特任助教が連名で「コニカミノルタ画像科学奨励賞連携賞」を受賞しました(写真2 写真3;盾は代表して磯崎特任助教が受け取りました)。

お礼の言葉

私たちの研究は、スーパー酵母創出という夢に向かって進めている研究で、ポストコロナに重要な「食の楽しみ」の提供につながる研究だと思っています。この研究を推進するためには、最先端装置の設置場所の確保と維持費だけで年間940万円必要であり、大きな費用がかかります。皆様より多くの寄付をいただきましたので、継続して研究活動を行えました。皆様の温かいご支援に心より感謝いたします。

<「スーパー酵母2024」プロジェクト>

<「スーパー酵母2024」プロジェクト>

楽しみにしています。

<「スーパー酵母2024」プロジェクト>

<「スーパー酵母2020」プロジェクト>

<「スーパー酵母2020」プロジェクト>

<「スーパー酵母2020」プロジェクト>

<「スーパー酵母2020」プロジェクト>

なお一層良いものに変えてゆく目標に共鳴したものです

<「スーパー酵母2020」プロジェクト>

<「スーパー酵母2020」プロジェクト>

<「スーパー酵母2020」プロジェクト>

<「スーパー酵母2020」プロジェクト>

<「スーパー酵母2020」プロジェクト>

<「スーパー酵母2020」プロジェクト>

<「スーパー酵母2020」プロジェクト>

調べていくうちに酵母が生活に欠くべからざる存在と知った。

今回の研究を通して面白い酵母が見つかったら、生活が豊かになるかもしれない。

動画で凄い研究だと思わせておいて、最後は乾杯しましょう、と来て笑ってしまった。

<「スーパー酵母2020」プロジェクト>