地球惑星科学の研究教育支援基金

ご支援のお願い

地球惑星科学分野は、地球・惑星・環境などを理学的に展開する基礎科学でありながら、太陽系や生命の誕生と進化などの「夢」を追求する分野と、環境・災害・資源などの「社会や人間の役立つこと(貢献)」を研究する分野の2つの魅力も持つユニークな学問です。そのため、一般の方々の素朴な夢や疑問、身の回りの安全・安心とも深く関連し、理学への多様な興味を呼びさますポテンシャルを持つ分野でもあります。

この分野に対する産官学界や社会・一般の方々からの様々なニーズは、21世紀に入って益々増加しています。この分野の研究の振興を通じた

- 若手研究者育成(=博士課程学生の増加)

- 社会で活躍できる人材の育成

- さらに、その基となる中高生への理科教育・アウトリーチ

は、今後一層力を入れていくべき活動ですが、近年の運営費交付金の減少により、十分な活動が行えていません。これらの支援を本専攻・両学科のOBOGの皆様、一般の方々、関連企業などに呼びかけ、将来の地球惑星科学発展のための礎としたいと考えています。

ご寄付の活用方法

皆さまからのご寄付は、

- 地球惑星科学の研究と教育の基盤構築

- 学生の就学支援

- 若手研究者の海外派遣

- アウトリーチ活動

などに使用させていただくとともに、寄付者や地球惑星科学への関心を持つあらゆる方々が参加できる地惑融合セミナーを毎年開催し、この分野の発展を目指します。

実行委員長からのメッセージ

地球惑星科学とは、私たち人類を取り巻く自然の成り立ちを理解しようとする学問です。地球や生命はどうして生まれたのだろうかという誰もが一度は考えるような疑問の解明から、人類はどのように地球で暮らしていくべきかという社会に直結した問題の解決までをめざしています。そのため、太陽系内外の惑星や地球の誕生、地球の構造・歴史、生命の起源や進化、地震や火山、日々の天気予報、資源、将来気候の予測など、自然に関わる広範囲の事象が研究の対象となっています。

自然の成り立ちを理解し、私たちが地球で暮らしていくための課題を解決するための研究は一歩一歩の積み重ねが大切です。そのため、地球惑星科学の将来を担う次世代研究者の育成や、自然の仕組みを理解して社会に貢献していく人材の育成にご支援をお願いしたく存じます。私たちの教育や研究が将来、みなさまのお役にたてるように私たちも精一杯努力してまいります。

私たちについて

私たち、理学系研究科地球惑星科学専攻と対応する学科である理学部地球惑星物理学科・地球惑星環境学科は、1877年の東大設立時からある地質学科や、その後できた鉱物学科、地理学科、地震学科(後の地球物理学科)などを前身としており、地球惑星科学の幅広い領域を包含し、関連分野の研究と教育をリードする日本を代表する研究教育組織です。また2017年には本専攻を主な母体とする宇宙惑星科学機構が学内に設置されています。

私たちの歩み(↓ クリックで拡大)

それぞれの活動の詳細

- 東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻ページ

- 東京大学地球惑星科学専攻twitter

- 東京大学理学部地球惑星環境学科

- 東京大学理学部地球惑星物理学科

- 東京大学大学院理学系研究科附属宇宙惑星科学機構(UTOPS)

2025年活動報告

-学生プロジェクトが活気づいてきました!-

2026年01月30日(金)

2025年10月18日の銀杏祭(東京大学ホームカミングデイ2025)にて、毎年恒例「地惑融合セミナー」を開催しました。

オンライン・現地あわせて30名ほどの参加があるなか、佐藤 薫 教授の講演「地球大気結合:極から極へ、そして宇宙の入口へ」に続き、第9回目となる今回は、本基金からプロジェクトを支援した学生の活動発表も行っています。

<学生講演>

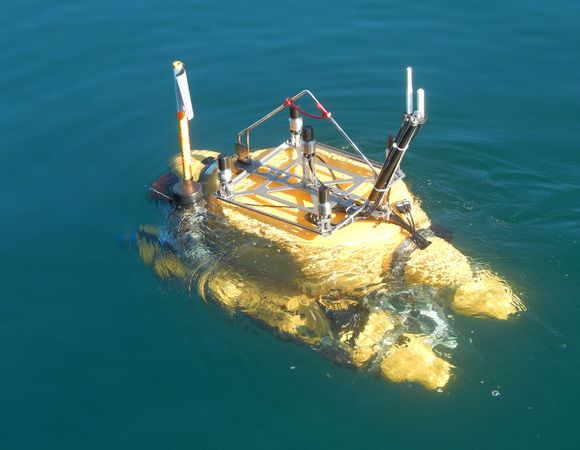

- 三平 舜「Moon to Mars Challenge -探査ローバによる火星氷採取を目指して- 」

- 城戸 太朗「日本の後期ジュラ紀の大型アンモナイト」

本基金のメイン活動となっている「学生の研究・教育・プロジェクト支援」は、 学生が主導する研究プロジェクトや学修活動、ネットワーク形成などへの支援や、研究教育活動の推進を目的とするものです。

限られた基金の中で、残念ながらすべてを採択することはできませんが、研究活動で必要な資金の補填に充てたり、「普段の研究とは少し違うけれども試みてみたいこと」への挑戦であったりと、意欲的な応募が増えてきており、今回の発表を聞くことで、わたしたちとしても活動の成果を感じられました。

また、2025年は下記6件のプロジェクトを採択することができました。

<2024年度第2回採択プロジェクト>

- 稲井 雅之(B3)

世界最高精度の近赤外光干渉装置GRAVITY+を用いた独マックス・プランク研究所での国際共同研究 - 中田 光紀(D1)、井村 春生(D1)

大船渡市赤崎町合足における森林火災の森林相と地質への影響調査

*学年は申請当時(2025年1月現在)のものです。

<2025年度第1回採択プロジェクト>

- 稲井 雅之(B4)

高性能計算による系外惑星内部進化の理論研究の国際会議での発表 - 堀江 優菜(B3)

KARURA プロジェクト

*学年は申請当時(2025年7月現在)のものです。

<2025年度第2回採択プロジェクト>

- 打越 翔也(M2)

地球科学×工学〜断層摩擦とトライボロジーの融合を考える〜 - 倉本 和佳(M2)

古気候学と考古学の橋渡し~第130次唐古・鍵遺跡発掘調査~

*学年は申請当時(2025年11月現在)のものです。

皆さまからのご支援に感謝いたします。

2024年活動報告

-初のトークイベント、工作イベントを開催!-

2025年02月13日(木)

●「研究教育プロジェクト支援」の実施

学生が主導する研究プロジェクトや学修活動等への支援について、2024年は下記6件のプロジェクトを採択、支援することができました。

<2023年度第2回採択プロジェクト> *学年は採択当時(2024年1月31日現在)です。

| 代表者氏名 | 学年 | プロジェクト名 |

| 青沼 恵人 | M1 | 世界最北の大学、UNIS (スバールバル大学)のコース “AB-333 Freshwater Ecology of Arctic Lakes and Ponds” への参加と極域での野外調査 |

| 吉田 晶 | D2 | 深部陸域堆積岩コア試料を用いた岩石内微生物の研究 |

<2024年度第1回採択プロジェクト> *学年は採択当時(2024年7月29日現在)です。

| 代表者氏名 | 学年 | プロジェクト名 |

| 亀井 りま | M1 | 火星周回衛星ESCAPADEサイエンス会議への参加による火星大気散逸研究の新展開 |

| 城戸 太朗 | D1 | 宮城県気仙沼市から産出したジュラ紀大型アンモナイト化石を用いたPerisphinctes属の分類の再検討 |

| 髙橋 慶多 | B4 | シリカクラスレート鉱物を用いたメタン湧昇帯の古環境復元と, 結晶化・仮晶化過程の解明 |

| 三平 舜 | D2 | Moon to Mars Challenge |

●「八重洲灯台談話会vol.5」への登壇

実施日:2024年5月21日

企業人、地域リーダーなどが、研究者の知見と視点に触れながら共に未来を考える対話の場、「八重洲灯台談話会」の第5回に橘 省吾 教授が登壇しました。

探査機「はやぶさ2」が持ち帰った小惑星リュウグウの試料分析からどんなことがわかったのか、石が語る太陽系の起源や進化について、実際に試料を封入し持ち帰ったコンテナ(実物)を手にご紹介。

研究現場のリアルな様子を、動画や写真をまじえてお話させていただきました。

講話後の質問タイムでは参加者の方から次々と手があがり、中には2回目、3回目の質問をする方も。30分以上あった質疑応答の時間もあっという間に終わり、橘先生をはじめとするみなさんの、熱気あふれる「対話の場」となりました。

*『八重洲灯台談話会』は株式会社エッセンスと東京大学URAの協働で開催されています。協力:NPO法人ミラツク、共催:三井不動産 POTLUCK YAESU

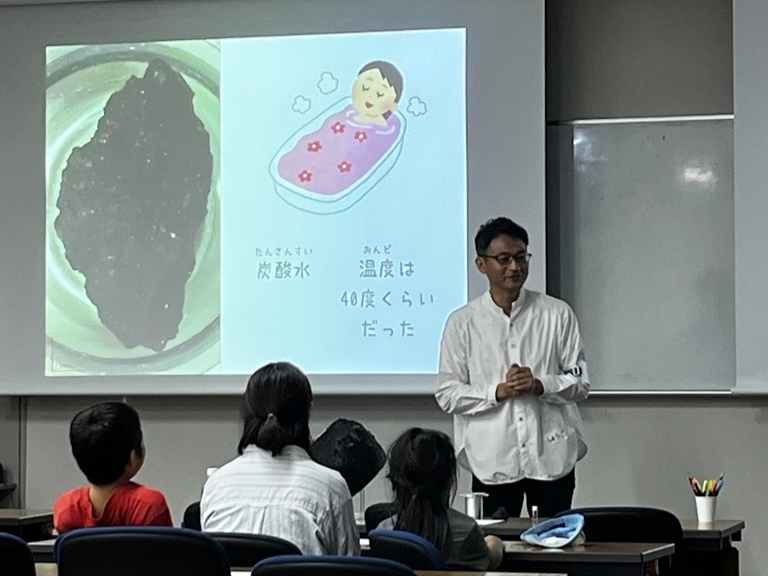

●「リュウグウのバスボムをつくってみよう!」イベント開催

実施日:2024年10月19日(ホームカミングデイにて)

理学系研究科・理学部基金(理学系自体の部局基金です)とのコラボで、小学生~中学生10組を対象に、工作・対話型イベントを実施しました。

探査機「はやぶさ2」が向かった小惑星リュウグウ、実はこのサンプルリターンミッションによって、内部に炭酸水があることが判明!しかもその温度は・・・お風呂に近い!?

リュウグウとバスボムとの関係性には会場も興味津々。参加した子供たちは、リュウグウの模型に触れたり、色々な質問をしたり、一生懸命にバスボムの“もと”をこねたりと、にぎやかな様子でした。

盛況でしたので、また開催できればと思います。

●公開講演・対談「宙わたる地球惑星科学」の実施

実施日:2024年10月19日(ホームカミングデイにて)

本専攻博士課程を修了され、現在は作家として活躍中(イベント後ではありましたが、第172回直木三十五賞受賞)の伊与原 新(いよはら・しん)氏をお招きし、地惑融合セミナー初のトークイベントを開催しました。(壇上写真中央、伊与原氏)

科学的な視点が活きる伊与原氏の作品の数々。執筆の際に大切にしていること、在籍された当時の地球惑星科学専攻についてなど、昔話に花を咲かせつつ、創作活動についてもお伺いしました。

なかでも、メインの話題はイベント直前にドラマ化もされた『宙わたる教室』(文藝春秋/NHK「ドラマ10」にて2024年10月~12月放送)。地球惑星科学分野最大の国内学会、「日本地球惑星科学連合大会(JpGU Meeting)」も登場する、「実話に基づく作品」です。

当日は現地、オンライン含め100名以上が参加。事前登録時にもうけた「聞いてみたいこと」「登壇者への質問」フォームにもたくさんの質問が寄せられ、例年にない大きな盛り上がりとなりました。

経過報告

2024年12月05日(木)

2018年に設置し、活動を続けてきた本基金も継続6年となりました。

更新直後の2021年から2023年前半にかけては、まだコロナ過の影響もあり、これまで行っていた対面講演や訪問といったイベントが思うように行えなかったり、交流の機会が減ってしまったりと心苦しい面も多かったのですが、その一方で、オンライン環境が整い、遠方の方でも気軽にイベントへ参加できたり、WEB、SNSを用いた活動を試みたりと、発展的な活動を行えたように思います。

資金面では、皆様からのご支援がとても心強いものとなりました。

運営費交付金(国から配分される基盤的経費)の減少に続き、近年の物価上昇等により、海外での研究滞在はもとより、国内でも、物品調達や旅費等に多くの研究費が必要となっております。

そんな中でも、更新後の3年間で、計17件(2024年11月現在)の学生プロジェクトを支援することができました。

皆様からのご支援だけでなく、本基金を通して、こんなにも多くの方々が本基金や地球惑星科学分野に関心をお寄せくださっているのだと知り、うれしい反面、身が締まる思いです。

地球惑星科学は生命の誕生や進化だけでなく、地震や津波、地層や鉱物など、身近な環境や資源にもつながっている――言い換えれば、皆様も暮らしの中で「今までに聞いたことがある」キーワードの多い分野だと思います。

この「つながり」を大切にしつつ、より広く知っていただくための活動にのぞんでいきたいです。

今後も、「持続的な研究教育を可能とする場」を、皆様とともに築いていけましたら幸いです。

2023年活動報告

-久々の対面開催!公開講演や学生支援を進めています-

2024年02月08日(木)

●公開セミナーの実施

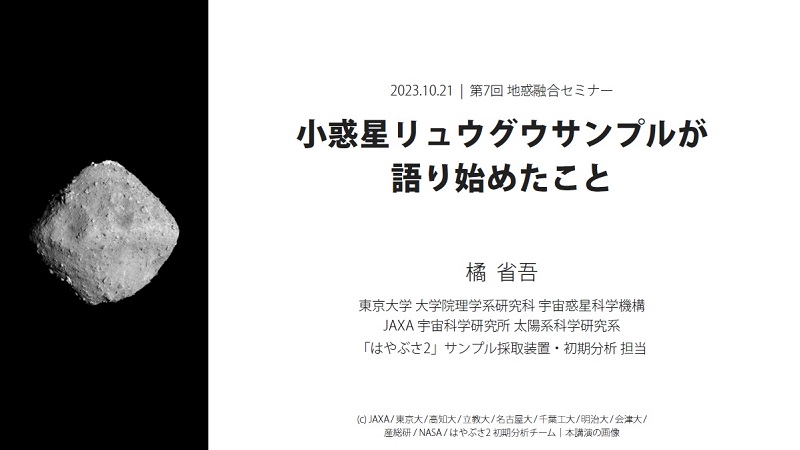

2023年10月21日のホームカミングデイに、地球惑星科学専攻2023融合セミナーを開催いたしました。

コロナ禍以降、オンラインでの公開となっていた本セミナーですが、ホームカミングデイが4年ぶりに制限のないイベントとなったことに伴い、オンラインと対面でのハイブリッド開催といたしました。

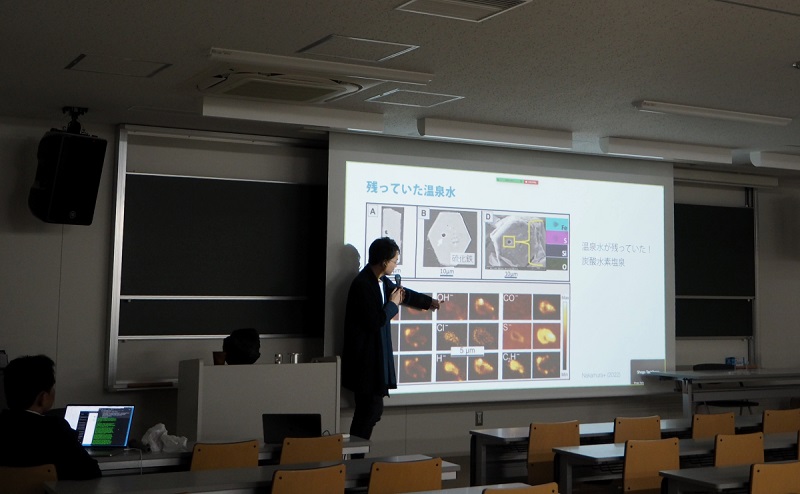

本基金の設置責任者でもある橘 省吾 教授による当別講演、「小惑星リュウグウサンプルが語り始めたこと」では、探査機「はやぶさ2」が持ち帰った、小惑星リュウグウの石や砂を通して見えてきた、太陽系の起源や進化についてご紹介させていただきました。

現地会場、オンライン合わせて50名ほどの方にご参加いただき、以前のにぎわいを取り戻しつつ、遠隔地の方も気軽に参加できる形式となってきたように思います。

●「研究教育プロジェクト支援」の実施

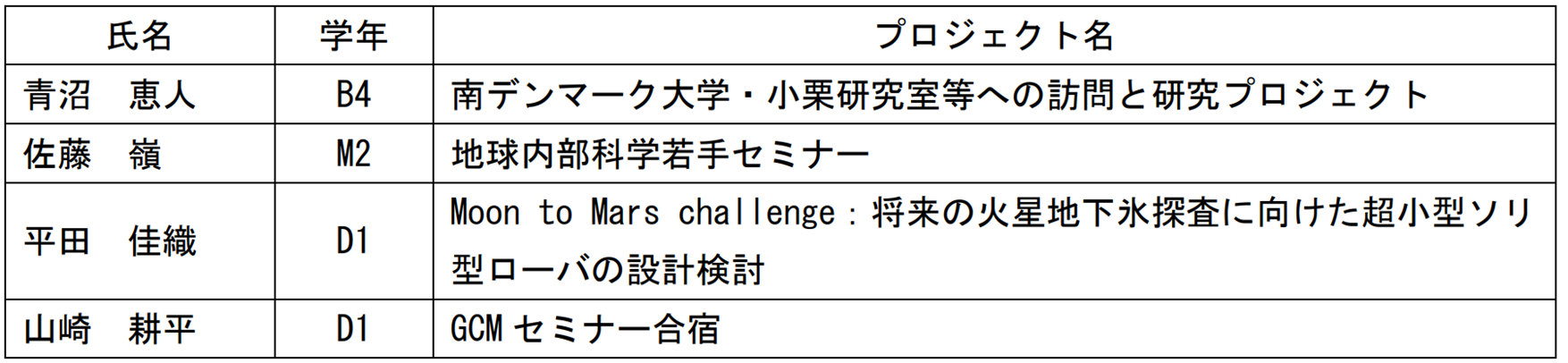

学生が主導する研究プロジェクトや学修活動等への支援について、2023年は下記7件のプロジェクトを採択、支援することができました。

<2022年度第2回採択プロジェクト> *学年は採択当時(2023年1月26日現在)です。

| 代表者氏名 | 学年 | プロジェクト名 |

| 石原 湧樹 長尾 亮佑 |

M2 M1 |

南部北上帯から探るデボン紀後期大量絶滅イベント |

| 平田 佳織 | D1 | 共同研究プロジェクト:多波長分光データを用いた水星表面の化学組成・スペクトルユニットの同定 |

| 山崎 耕平 | D1 | GCMセミナー冬合宿 |

<2023年度第1回採択プロジェクト>

| 代表者氏名 | 学年 | プロジェクト名 |

| 内田 雄揮 | M2 | Moon to Mars challenge: 将来の火星地下氷探査に向けた超小型ソリ型ローバの設計検討 |

| 宇野 友里花 | D2 | 非鳥類恐竜類における前肢筋進化過程の復元 |

| 彦坂 晃太郎 | D3 | 本郷天体観望会の開催 |

| 渡邉 拓巳 | D1 | 鳥類へ至る系統における顎関節と中耳の進化 |

プロジェクトに参加した学生が、本専攻が実施している「学生の声」に寄稿してくれたりと、活動の広がりも感じることができました。

【専攻web/学生の声】

進学選択や自身の研究、学生生活など、学生目線で様々な情報や生の声をお届けしているページです。院試や進学ガイダンスアンケートでも、参考になった、と毎年度、好評を頂いています。

https://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/category/focus/studentlife/

-----------

本基金は、次年度で設立6年目を迎えます。

「専攻・学科」という枠組みで基金プロジェクトを持つことがまだ少ない中で、模索しながらはじまり、つたないながらもここまで続けてこられたのは、関心をお寄せ頂いた方や応援してくださった方、厚い支援をくださった皆さまのおかげです。

第三期に向け、地球惑星科学分野の魅力ももっとお伝えしていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

2022年活動報告

-研究展示や学生支援、オンラインイベントを行いました-

2023年02月15日(水)

一方で、ファンレイジングキャンペーンのようなオンラインならではのイベントや、Twitter(@eps_UTokyo)での発信が好評であったりと、地惑分野やわたしたちの活動への皆さまの応援が嬉しい場面もあり、オンラインの中でもつながりを感じることができました。

●サイエンスギャラリーリニューアル展示

理学系研究科・理学部「サイエンスギャラリー」が 2022 年 7 月 11 日にリニューアルオープンいたしました。

研究への試みや最新成果、理学の教育現場を感じられるサイエンスギャラリーは、普段、わたしたちが研究を行っている、本郷キャンパス理学部 1 号館建物の 1 階にあります。

リニューアルオープンの第一弾研究展示として、本専攻・学科からは、「はやぶさ2が見た小惑星リュウグウ」と「マントルの岩石・大陸地殻の岩石」を提供いたしました。

リュウグウ展示は、諸田 智克 准教授お手製のアナグリフ画像(赤青眼鏡で見る立体画像)と、3Dプリンターによる簡易模型を展示しています。はやぶさ2が探査した小惑星リュウグウの第 1 回着地点、第 2 回着地点を、より立体的に観ることができる展示です。岩石展示では、地球の上部マントルを代表する「かんらん岩」と、大陸地殻上部を代表する「花崗岩」の比較教材を設置しています。

皆さんも、理科の授業などで「沈み込み」や「プレート」といった単語を聞いた憶えはありませんか?こうした地球の動きは、それらを構成する「岩石の重さの違い」も関係しています。実際に2つの岩石を持つことができるよう工夫し、子どもから大人まで、ダイナミックな地球の仕組みを体感できる展示を目指しました。

会場にはさらに、2021 年ノーベル物理学賞を受賞された眞鍋淑郎博士(東京大学理学部物理学科地球物理学専攻ご卒業)のノーベル賞展示の他、大画面で視聴できる専攻紹介ビデオが設置されています。

専攻・学科 web にも見所&裏話をたっぷり掲載しております。本郷お立ち寄りの際には、ぜひ楽しんでいただければ幸いです。

<理・サイエンスギャラリーがリニューアル!地惑展示の見所&裏話をご紹介>

https://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/focus20220711/

●公開セミナーの実施

2022 年 10 月 16 日のホームカミングデーに、地球惑星科学専攻 2022 融合セミナーをオンラインにて開催いたしました。

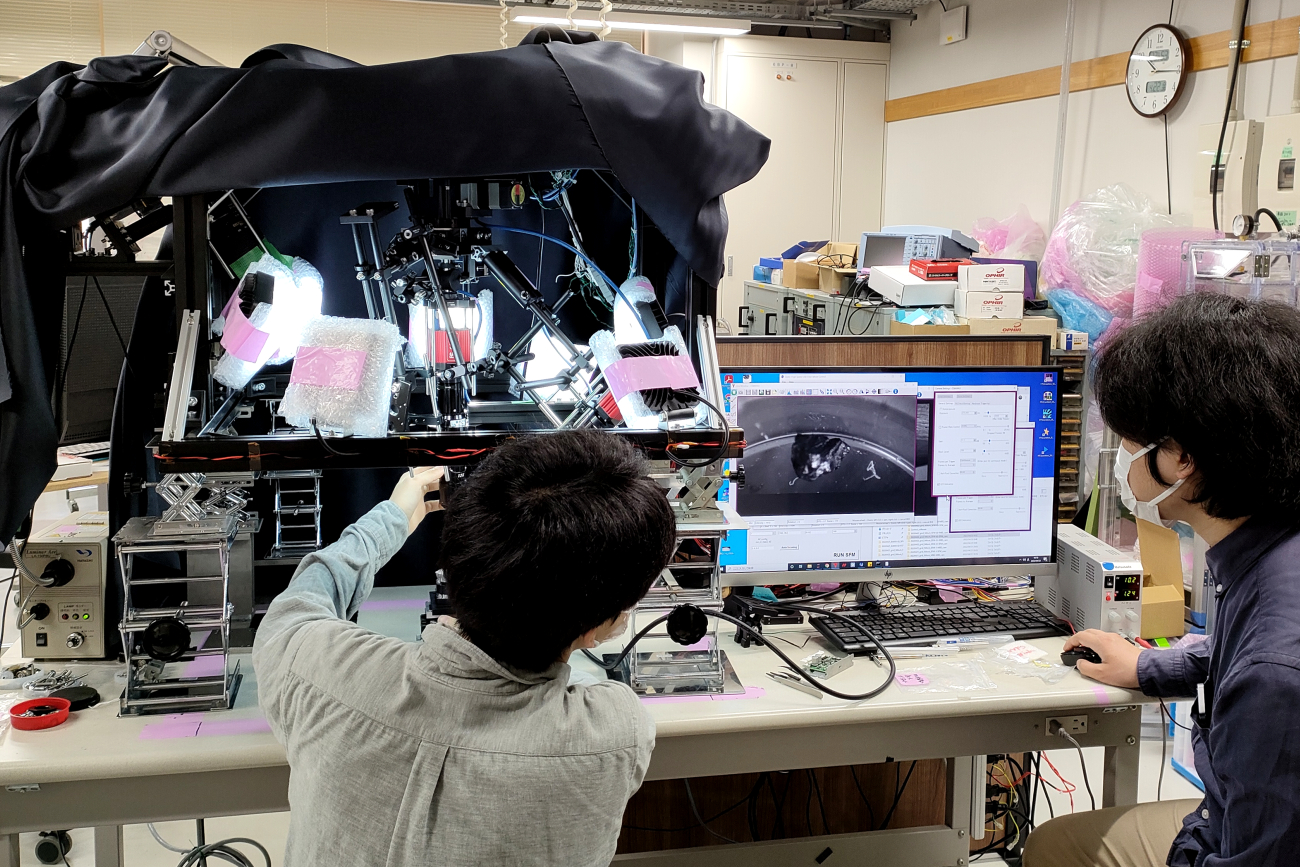

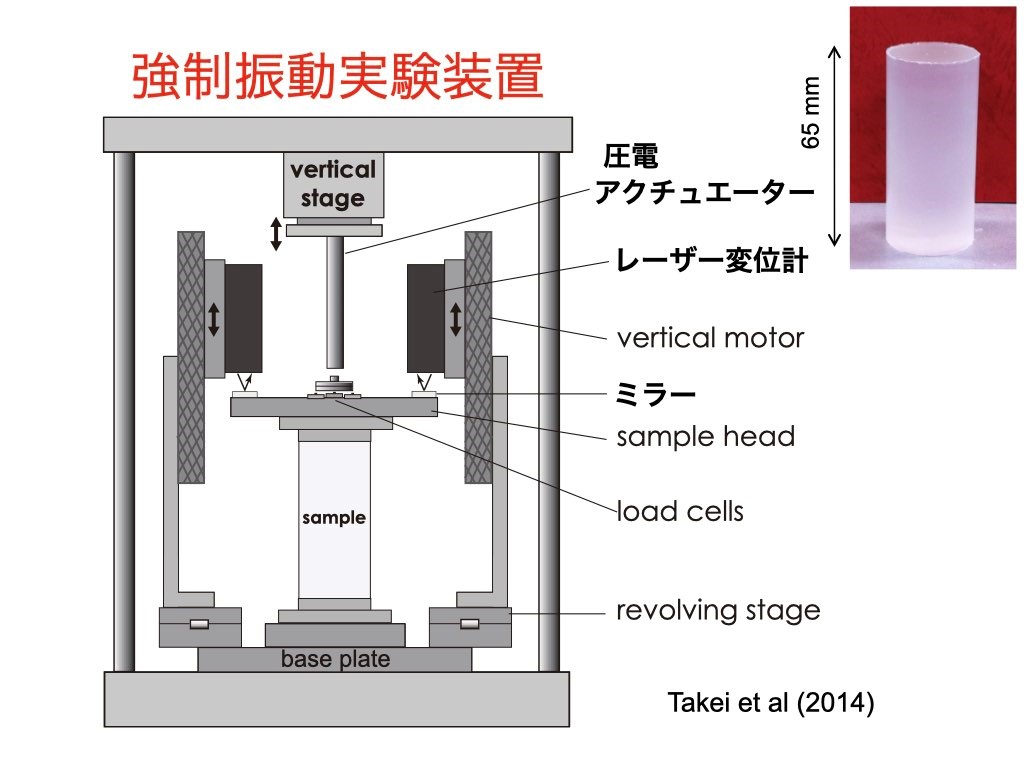

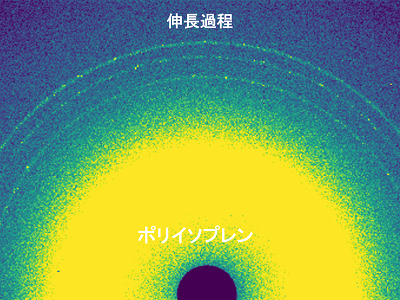

武井 康子 教授による特別講演「地震波帯域での岩石レオロジー」では、新しい実験データによって見えてきた、新たな地球内部への理解をご紹介し、当日は 47 名ほどの方にご参加いただきました。

OBOG の皆さんや在職の教員、学生からの質問もあり、活発な意見交換の場となったかと思います。

●「研究教育プロジェクト支援」への名称変更と支援の実施

昨年度まで「学生プロジェクト支援」の名称で行っていた支援活動ですが、学生へ対し、より多くの機会を提示するため、「自身の研究や授業とは別に学生を対象とする教員の企画」も支援対象といたしました。これに伴い、名称を「研究教育プロジェクト支援」へ変更しております。

また、より自由度の高い企画を促すことを目的として、助成予定額の少額項目を削除いたしました。

<2022 年度第 1 回採択プロジェクト>

2022 年度はさらに、第 2 回の公募も行うことができました。

第 2 回の公募まで進めたのは、ひとえに、皆さまからの継続的なご寄附のおかげです。重ねてお礼申し上げます。

●UTokyo FAN Raising Campaign 2022 への参加

東京大学基金の各プロジェクトに、特設サイトより「メッセージ=応援」投票を行うことができるオンラインチャリティーイベント「UTokyo Giving Campaign」に参加いたしました。

2022 年 12 月 6 日から 12 月 18 日の 13 日間にかけて行われたこちらのイベント。一人一票の応援投票で、寄附をせずともメッセージを送れるという機能に加え、応援数が「企業賞」といった形でプロジェクトへの寄附につながるという、わたしたちにとっても初めての試みでした。

OBOG の方々や、地惑の研究分野、地惑基金の活動に関心を寄せてくださった方々の投票のおかげで、地惑基金はデイリーチャレンジ(日ごとの賞)で「正午から 30 分間の応援数」「正午から 30分間の卒業生の応援数」による賞を、ワンタイムチャレンジ(期間中の賞)で東京大学基金賞を獲得することができました。

また、期間中にサイトを通じて賜ったご寄附により、「一日で最も寄附者を集めた団体」のデイリー賞も獲得しています。

運動部が多く参加する中で、期間中の応援数も 41 件中、262 票の 11 位という、専攻・学科が行っている研究教育支援プロジェクトとしてはランキング上位の好成績を残すことができました。

応援メッセージも、未来への期待や地惑の発展を願う声が多く、皆さまのあたたかさに触れつつ、身が引き締まる思いです。

これからも、地球惑星科学の発展のために尽力していきますので、どうぞよろしくお願いします。

2021年活動報告

-若手研究者の研究支援や専攻ホームページの改修をおこないました!-

2022年02月14日(月)

(1)第2回「学生プロジェクト支援」の実施

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2020年度は公募見送りとしていた「学生プロジェクト支援」(学生が主導する研究プロジェクトや学修活動等への支援)の募集を再開し、下記3件のプロジェクトを採択しました。

<募集要項>

メール通知及び専攻Web掲載: https://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/news20210624/

<採択プロジェクト>

| 伊藤 健吾 鈴木 充 |

D3 M2 |

エンスタタイトコンドライトから探る地球最初の鉛同位体比 |

| 廣木 颯太朗 | M1 | 流域の土層厚が河川流量の時間変化に及ぼす影響の調査 |

| 吉澤 和子 | D1 | X線CTスキャンによる原始的な魚竜形類化石の観察 |

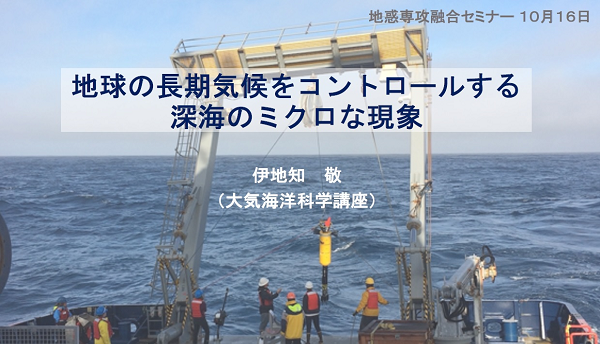

(2)公開セミナーの実施

2021年10月16日のホームカミングデーに伴い、地球惑星科学専攻2021融合セミナーをオンラインにて開催しました。専攻web、Twitterを用いて学外へ告知すると共に、これまでの活動で集積してきたメールアドレスを用いて、OBOG、寄附者へ案内を送り、当日は90名強の方にご参加いただきました。

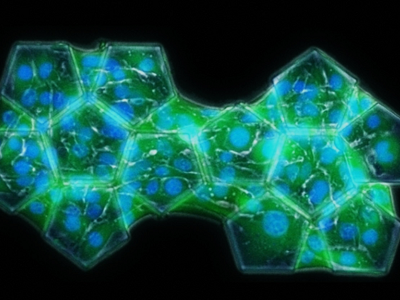

特別講演「地球の長期気候をコントロールする深海のミクロな現象」は、2021年2月に着任した伊地知 敬 助教による海洋物理学の最前線の紹介でした。先達の研究者との活発な意見交換も行われ、講演後のアンケートでは、若手研究者の取り組みへの関心も多く寄せられました。

また、本セミナー冒頭では、10月5日に発表のあった、眞鍋淑郎博士(物理学科地球物理学専攻卒。同学科は現在の地球惑星物理学科)の2021年ノーベル物理学賞受賞を記念し、その業績紹介を行いました。短時間ではありましたが、時宜を得た内容を発信でき、非常に好評をいただきました。

(3)専攻・学科webリニューアル

本専攻・学科は、広報活動の一環として、かねてより検討していた公式webサイトのレスポンシブデザイン化及び改修を実施し、2021年5月22日にリニューアル公開しました。

レスポンシブ化により、利用者がより閲覧しやすい構造になった他、カテゴリー表示やタブ切り替え等を採用し、イベントやプレスリリースといった、研究紹介コンテンツの発見が容易な設計となりました。

本webサイトは、メインビジュアルやアイキャッチ、バナー作成を含め、管理運営を内部で行っているため、自由度の高い更新を随時行うことができ、本基金の活動紹介をはじめとした、広報活動のメインツールとして活用されています。

2020年活動報告

-学部生向け実習科目のパイロット版を実施しました-

2021年02月05日(金)

主な活動

1) 実習科目のパイロット版への補助

昨年より企画していた、地球惑星物理学科(学部)実習科目のパイロット版について、感染対策を行った上で、当初予定の4月から9月に計画を変更し実施しました。

本パイロット版実習は、2021年度以降、現行の実習科目に組み込むことを目的としており、野外で岩石や地層の観察を行ったことのない学部生の巡検(フィールドワーク)において、その内容・方式が適切であるかを検討するものです。

パイロット版では、調査地をプレート境界に位置する神奈川県丹沢周辺とし、プレートテクトニクスへの理解が深まることも期待しています。

2)公開セミナーの実施

2020年10月17日のホームカミングデーに伴い、地球惑星科学専攻2020融合セミナーをオンラインにて開催しました。当日は一般の方や他大学の学生等、90名弱の方にご参加いただきました。

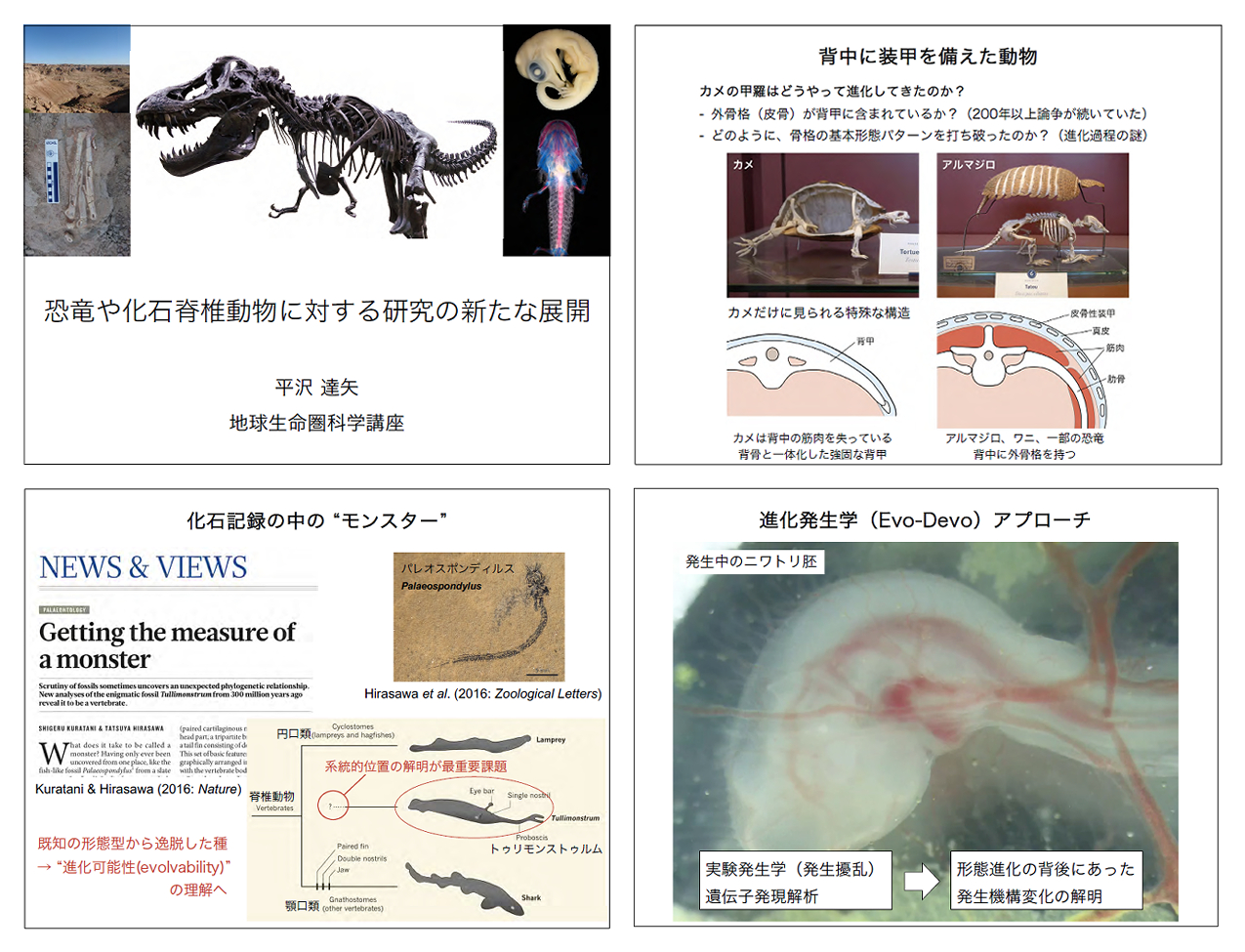

平沢達矢准教授による特別講演「恐竜や化石脊椎動物に対する研究の新たな展開」には、公開セミナー後のアンケートでも多くの感想が寄せられ、盛会となりました。

3)第1回「学生プロジェクト」の継続支援

活動期間を2020年9月末までに終了としていた第1回「学生プロジェクト支援」のうち、新型コロナウイルスの影響に伴い、当初計画の実施が困難となった3件について、計画の修正、期間延長を承認しました。

ご寄付の使途

皆さまにいただいたご寄付は、 パイロット版実習や学生プロジェクトへの支援活動に大切に活用いたしました。

ご支援を賜りましたこと心より感謝申し上げます。引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。

2019年活動報告

-学生プロジェクトの支援や公開セミナーを実施しました-

2020年02月17日(月)

2019年は以下3件の活動を行いました。

1)「学生プロジェクト支援」の実施

学生が主導する研究プロジェクトや学修活動、ネットワーク形成などへの支援を目的とした「学生プロジェクト支援」の第1回募集を行いました。

<学生への告知方法>

メール通知、HP掲載(http://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/eps-fund-06/)、募集要項の掲示

<選考・採択>

活動内容、それに見合う予算計画、実現性について、評価シートを用いた書類選考後、予算計画の調整によって実施可能と見込まれる申請については申請者と相談、意思確認を行った上で、下記5件のプロジェクトを採択しました。

| 氏名 | 学年 | プロジェクト名 |

| 岩橋 くるみ | M2 | 半自動薄片機の開発と活用によるアウトリーチ〜地球科学普及への新たな試み〜 |

| 木村 皐史 | D3 | Youtubeを用いた地質学リテラシー向上を促すアウトリーチ活動の試み |

| 梶田 展人 | D2 | ヒマラヤ大河川の最上流域における化学風化反応過程の解明 |

| 梶谷 伊織 | M1 | M2 Challenge(Moon to Mars Challenge) |

| 堀田 陽香 | D1 | 海洋物質循環ゼミ |

2)公開セミナーの実施

2019年10月19日のホームカミングデーに伴い、地球惑星科学専攻2019融合セミナーを理学部1号館にて開催しました。教員、PD、学生の講演・ポスター発表を通して、学科・専攻の研究教育紹介を行い、多岐にわたる研究活動、理学の現場としての今を広く発信する場となりました。(セミナーのポスターはこちら)

セミナーには専攻・学科のOBOG、寄附者、一般の方々が来場し、参加者は昨年に比べ、約1.6倍増加しました。より多くの人に参加頂くことで、地球惑星科学分野の融合をはかると共に、本分野への理解、関心を深めるという目的においても、有意義な機会となりました。

3)広報活動

本基金のチラシを作成、本専攻・学科のOBOGへ配布し、基金の設立周知に努めました。作成したチラシは研究科内1Fのサイエンスギャラリーに設置する他、オープンキャンパス、ホームカミングデー、その他、教員の講演活動時などに情報発信のため活用しました。

オープンキャンパスでは講演会だけでなく、ラボツアーや小学生でも楽しめる展示を取り入れ、本分野をより広く、身近に知って頂き、興味を抱いて頂けるよう努めています。

また、ブランディング施策の一つとして、本基金のロゴマークを作成しました。

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

(東京銀杏会・岡田幸村)

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

(東京銀杏会・岡田幸村)

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

(東京銀杏会・岡田幸村)

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

(東京銀杏会・岡田幸村)

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

<地球惑星科学の研究教育支援基金>

<地球惑星科学の研究教育支援基金>