高度国際海洋人材育成基金

ご支援のお願い

海洋を取り巻く問題は、海洋の利用開発の進行、ステークホルダーの顕在化、国家間の海洋権益の確保などに伴い、多様化・複雑化していると同時に、持続可能な社会を形成するためのサステイナビリティ学にも深く関 わっています。これらの問題に対処するためには、海洋に関する自然科学と技術工学に、海洋法や海洋政策といった社会科学を加えた文理融合が不可欠で、それぞれの学問分野にリテラシーを持った人材の育成が急務です。

私どもは、東京大学のすべての大学院生が専攻の別にかかわらず参加できる「海洋学際教育プログラム」を実施しています。学生が所属を超えて海洋に関連する科目を広く履修できるプログラムです。そのなかでも、必修科目である「海洋問題演習」で実施するフィールドワークや、海外の国際機関や国内関係省庁で2~3か月まとまった期間実習に参加するインターンシップは、学生にとって実際に起こる問題の現状やその解決に関わる現場に生で触れることのできる貴重な機会です。しかしながら、現状の予算が限定的であるため、海洋問題演習のフィールドワークもインターンシップの場も経験できる学生が限られています。

本基金で集まった寄付金は、より多くの学生に学びの機会を広げるべく、フィールドワークやインターンシップに参加できる学生の人数を増やし、国際的に活躍できる学生の教育を行うために活用してまいります。海洋の抱える多様かつ国際的な問題に対処できる人材育成の重要性に共感いただける皆様からの温かいご支援を賜りたくお願い申し上げます。

海洋学際教育プログラムとは

海洋を取り巻く問題は、地球温暖化や海洋汚染、新たな海底資源の探査や開発、海上輸送の安全保障や水産資源管理など、多くの領域にわたっており、特定の専門分野だけでは解決できません。それぞれの専門家が協力すると同時に、全体を俯瞰し世界の場でリーダーシップをとれる優秀な人材が求められています。

しかしながら、現在の学校教育では、高校生のような早い段階から「文系」「理系」の枠に分かれて、大学に進むとさらに物理、生物などのように細分化していきます。海洋が抱える諸問題を解決するには、海洋科学の観点からこれらを統合し、海洋に関するバランスのとれた教養と高い専門性をあわせもつ人材を育てる必要があります。

海洋学際教育プログラムは、現代社会が抱える海洋にかかわる諸問題に立ち向かうため、学生が所属を超え、海洋に関連する科目を広く履修できる部局横断型のプログラムです。学生の問題意識にあわせて現地調査を行うフィールドワークや、海洋関連の国際機関や国内関係省庁におけるインターンシップを中核としています。学際的な海洋問題に即応可能とする高度海洋人材の育成を目指し、日本の大学院教育における海洋リテラシーの全体的な底上げをリードしています。

海外インターンシップの派遣先である国際連合工業開発機関(UNIDO)にて

寄付の使途

海洋学際教育プログラムの中核であるフィールドワークおよびインターンシップの2つをこれまで以上に充実した形で実施し、これらの人材育成活動をより円滑に推し進めるために、活用いたします。

社会課題の解決に取り組む「海洋問題演習」でのフィールドワーク

プログラムの必修科目「海洋問題演習」は、第一線で活躍する学内外の専門家による講義を通して社会的な問題の現状を知るSセメスター(春学期)と、少人数のグループワークで議論を深めるAセメスター(秋学期)で構成されます。フィールドワークはAセメスターで実施します。実際に社会的問題の事例が起きている地方自治体や関連団体を現地視察し、現場の声を聞くことを最大の目的としています。これまでの実施例として、琉球大学と協力のうえ行った沖縄の海岸での海洋プラスチックゴミの調査、石狩湾や長崎・五島列島における洋上風力発電の成功事例の調査などがあります。実際に現地に足を運び、そこで起きている問題にかかわる複数の立場や生活する住民の声を聞くこの実習を通して、複線的な視座で1つの問題を掘り下げ、海洋問題を学際的に解決へ導く高度海洋人材の育成につなげます。

長崎・五島の洋上風力発電を船上から見学

海の現場を知る国内外のインターンシップ

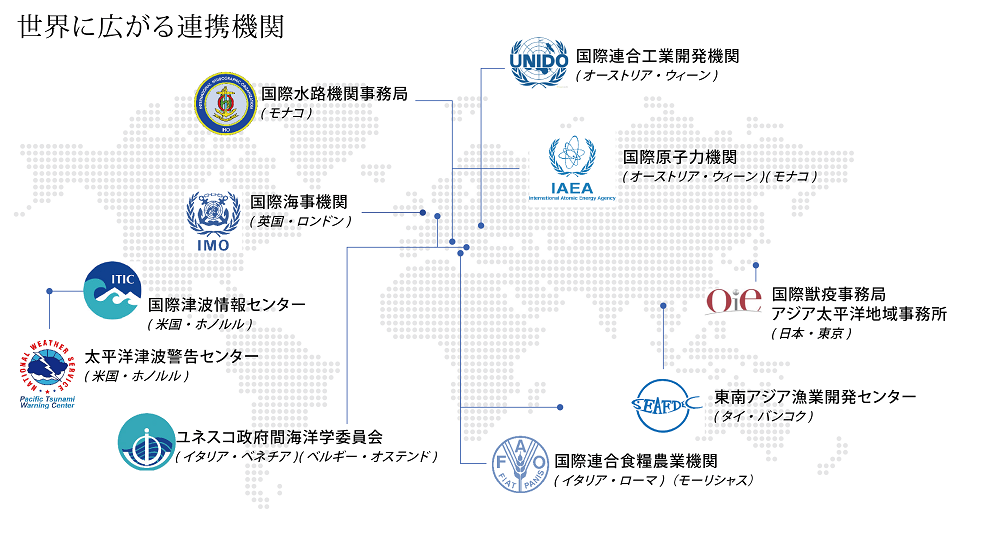

海洋に関する高度な専門性と国際的ネットワークをもち、世界で活躍する人材育成に向けた教育システムを確立することを目的としています。海洋学際教育プログラムの大学院生を2〜3カ月の間国際機関や海外研究機関に少数精鋭で派遣してインターンシップを実施します。国際機関での貴重な実務経験、そして受入機関のスタッフや他のインターンシップ生との交流によって、学生の将来に向けたキャリアパスと人脈の形成に役立つことが教育効果として考えられます。

2025年活動報告

-海を守る五つの社会提言をまとめました-

2026年01月30日(金)

「プロジェクト概要」で申し上げたように、みなさまからのご寄付は、海が抱える社会問題の解決を目指す「海洋学際教育プログラム」のなかで、その中核である必修科目「海洋問題演習」と国際機関へのインターンシップに活用させていただいております。

海洋問題演習の目的は、研究志向の強い本学において、とかく関心の外になりがちな社会問題の現場を大学院生に体験させ、その解決への道筋を、文理の別にとらわれず自分たちの力で考えさせることにあります。 2025年度は、「持続可能な海事産業の構築を目指して」「海洋再生可能エネルギー」「カーボンクレジット」「マリンバイオセキュリティ」「海洋における食糧安全保障」「世界にコミットする問題発掘とその具体的対応・国際機関との連携」「文化的側面から見た海洋の捉え方」の7領域を設定しました。夏休み前の春学期には、各領域の現場を知る専門家を招いて講義を受けました。秋学期では、5グループに分かれた学生たちが、これらの領域のなかから自分たちでテーマをみつけ、フィールドワークを始めとする調査をもとに社会提言をまとめました。

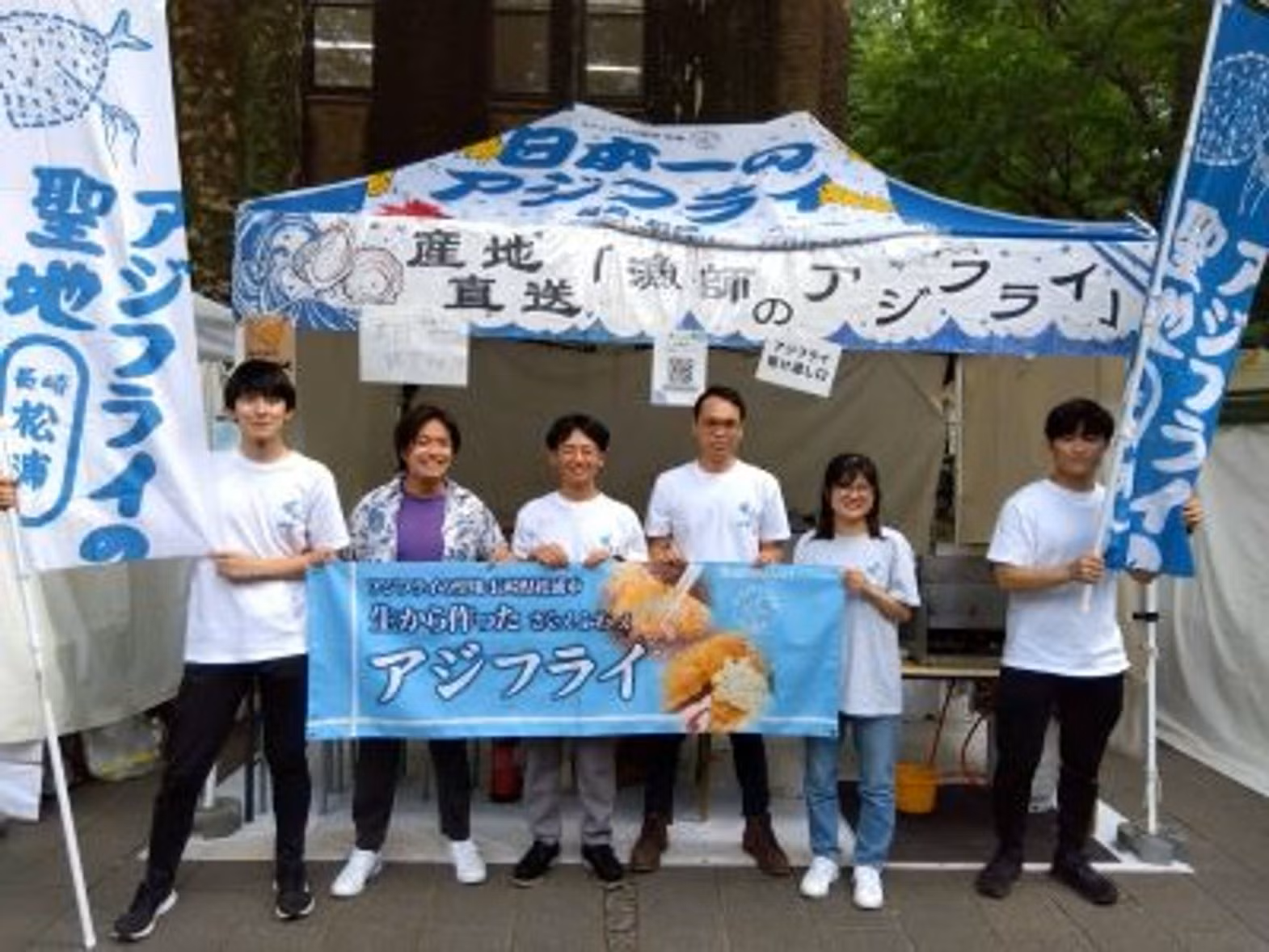

「海洋における食糧安全保障」の学生たち4人がまとめた提言は、「海洋の食糧安全保障に向けた持続可能な資源利用に関する提言-ミルワーム飼料と包括的支援による、好循環の形成-」というタイトルです。

世界人口の増加に伴い、食料の需要は今後さらに高まると予想されています。しかし、都市化や気候変動による影響で農地を大幅に増やすことは難しく、水産物への需要は高まっています。一方で、安全で栄養のある十分な食料を継続的かつ物理的・経済的に入手できるという食糧安全保障の観点では、水産物の生産にも多くの課題があります。

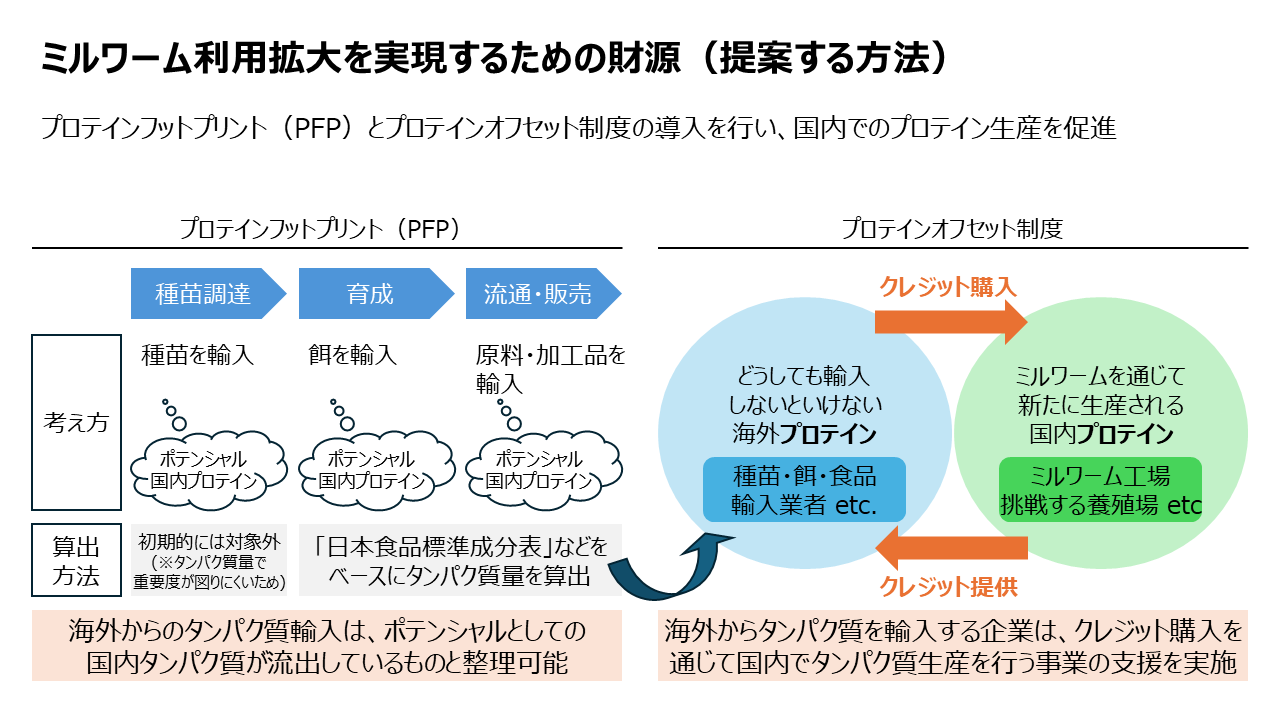

このグループは、①種苗、飼料の海外依存、②未利用魚が十分に活用されていない、という二つの点に着目しました。漁業では未利用魚が一定量発生してしまいます。そこで、主要な飼料原料である外国産魚粉に代わってタンパク質が豊富で繁殖が容易なミルワームを国内で生産し、農産廃棄物や未利用魚をミルワームの餌として有効利用することを提案しました。

加えて、ミルワームの生産者や養殖事業者に対して公的な支援を行うことで、生産拡大と価格低下を進めることの必要性を提言しました。さらに、海外から輸入しているタンパク質量を環境負荷(フットプリント)として算定し、その相当分をクレジットとして購入することで、国内でのタンパク質生産事業を支援するモデルを提案しました。ミルワームの利用が広まることで社会的な認知も高まり、さらなる普及につながる好循環が生まれると期待されます。

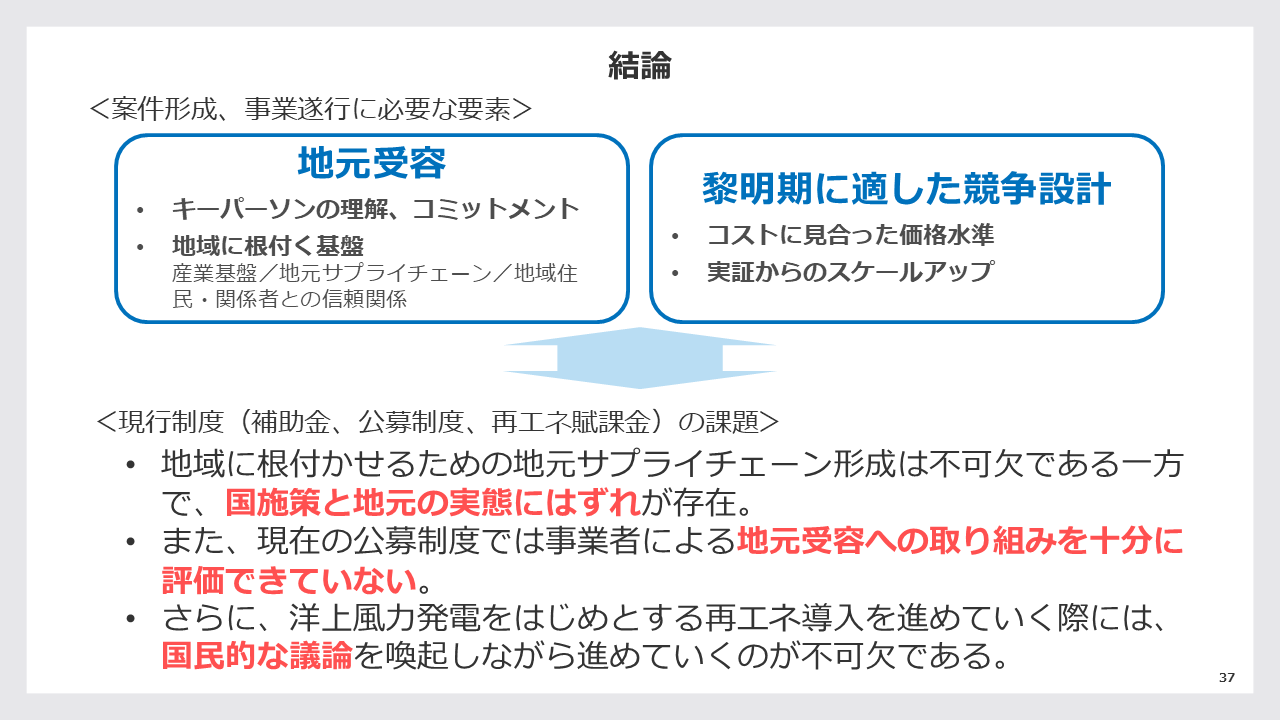

「なぜ五島では撤退が起きなかったのか -五島の浮体式洋上風力にみる、日本の洋上風力政策における「案件形成」と「事業遂行」の課題-」は、「海洋再生可能エネルギー」の学生がまとめた提言のタイトルです。

洋上風力発電は、温室効果ガス排出量の削減や将来的な発電コストの低減などの観点から期待されています。一方で、近年の物価高騰によるコスト増大などを理由として、2025年8月には事業から撤退する例も見られました。始まったばかりである日本の風力発電事業を今後推進していくためには、こうした課題を整理し、適切な政策を検討・提言することが必要です。

そこでこのグループは、浮体式洋上風力発電の商用運用を開始した五島に着目し、なぜ事業者が撤退することなく運用開始に至ったのかについて調べました。その結果、事業者が地元企業をサプライチェーンに受け入れ、地域行事への参加を通じて信頼関係を構築していたこと、また漁業者への支援などが地域受容につながっていたことを知ります。事業を継続できる売電価格の設定や段階的に実証を進める仕組みなども重要な要因でした。

このことから、国の施策には二つの課題があることが分かりました。一つは現行の補助金制度では部品製造を担う地元の中小企業は補助金の対象外となっていること、もう一つは公募制度においては市町村や地域住民の関与は限られ、地元受容が適切に評価されにくくなっていることです。

これらの課題に対して、地域の実情に応じた柔軟な支援が必要であること、また自治体や地域の声をより反映させる事業者選定の仕組みへ見直す必要性を提言しました。さらに、国民が負担している再生可能エネルギー賦課金の使い道を分かりやすく示す情報公開サイトの構築を提案しました。

このほか、文化的背景の異なる国外へブルーカーボンクレジット制度を展開するために姉妹港制度を活用した相互発展を図る「Sister PortsでBCクレジットの先駆者に!」、食材として人気の高いニジマスの持続的な生産に向けた課題を養殖形態ごとに比較し解決策を検討した「養殖業の持続的な未来に向けて-ニジマス養殖における人手不足の解消とマリンバイオセキュリティの実現-」、漁業や領海警備などの重要な機能を担う有人国境離島地域の維持を目的として制定された時限立法について、その効果と課題を分析し、改善策を提言した「島国日本における持続可能な海域利用に向けて-有人国境離島地域の現状と制度への提言-」の三つの提言がまとまりました。

こうした提言をまとめるため、学生たちは三重県、兵庫県、長崎県、鹿児島県など全国各地に足を運んでいます。インタビュー取材の結果、新たな疑問がわいて、急ぎ取材を追加することもあります。学生たちのこうした試行錯誤に柔軟に対応し、東京大学という知を創造する場と社会との結びつきを皮膚感覚で学ばせるため、その旅費などにみなさまのご寄付を大切に使わせていただいております。

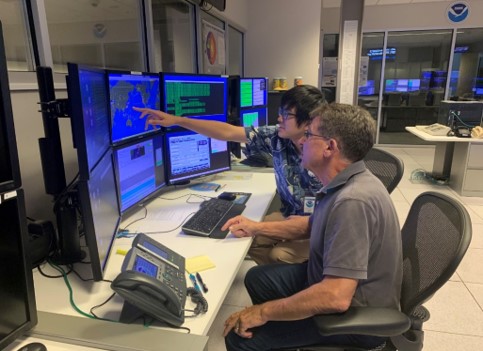

新型コロナウイルスの感染拡大でオンラインでの実施を余儀なくされた国際機関へのインターンシップは、2022年度から派遣を再開しました。22年度は国際原子力機関(IAEA)と国際水路機関(IHO)へ計2人の学生を、23年度はIAEAとIHO、国際海事機関(IMO)へ計4人の学生を、24年度は国連食糧農業機関(FAO)、IAEA、IMOへ計3人の学生を、25年度はFAOと国際連合工業開発機関(UNIDO)へ計3人の学生を派遣しました。

派遣された学生たちは、2~4か月の長期にわたる国際機関での実務経験を通じ、世界をリードする専門家たちの膨大な知識量や仕事に対する情熱に刺激を受けて帰国します。参加した学生のなかには、人生を左右する貴重な経験だったと述べる者も少なくありません。私たちを取り巻く海洋のリアリティーに触れ、そこで解決すべき課題を国際的な広い視野から考えるこうした機会を、より多くの学生に与えたいと思っております。引き続きみなさまからの温かいご支援をお願い申し上げます。

2024年活動報告

-海を守る六つの社会提言をまとめました-

2025年01月27日(月)

「プロジェクト概要」で申し上げたように、みなさまからのご寄付は、海が抱える社会問題の解決を目指す「海洋学際教育プログラム」のなかで、その中核である必修科目「海洋問題演習」と国際機関へのインターンシップに活用させていただいております。

海洋問題演習の目的は、研究志向の強い本学において、とかく関心の外になりがちな社会問題の現場を大学院生に体験させ、その解決への道筋を、文理の別にとらわれず自分たちの力で考えさせることにあります。

2024年度は、前年度に引き続き、「海洋ゴミ・プラスチック」「海洋再生可能エネルギー」「マリンバイオセキュリティ」「地域創成と海」「世界にコミットする問題発掘とその具体的対応行動」の5領域を設定しました。夏休み前の春学期には、各領域の現場を知る専門家を招いて講義を受けました。秋学期では、6グループに分かれた学生たちが、これらの領域のなかから自分たちでテーマをみつけ、フィールドワークを始めとする調査をもとに社会提言をまとめました。

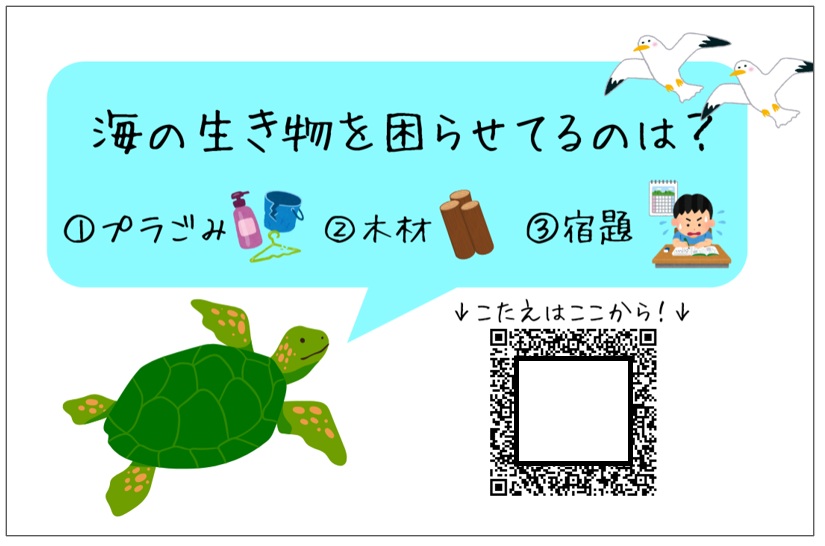

「海洋ゴミ・プラスチック」の学生たち9人がまとめた提言は、「海ごみ問題 視(み)えてますか? ~海ごみ問題における可視化の必要性~」というタイトルです。

海にプラスチックごみが流れ込み、プラスチックの高い耐久性から「永遠のごみ」として海を汚し続ける「海ごみ問題」は、2018年ごろから国内でも大きな社会問題になりました。ところが、それから5年あまり経過した現在、プラスチックごみの国内排出量は、ほとんど減っていません。

このグループは、海岸の美化活動を続ける長崎・対馬や韓国・プサンの団体を訪問し、「海ごみ問題を自分事としてとらえる人が、まだまだ少ない」という現場の声を聞きます。そこで、海ごみ問題の現状を社会に伝える新たなルートとして、QRコードの利用を考えます。

利用の直接的なターゲットは幼稚園や小学生などの小さな子どもたち。子どもたちが興味を持ちそうなクイズやキャラクター付きのQRコードをペットボトルやおもちゃなどに付け、それを親や祖父母に読み取ってもらう。20代、30代は海ごみ問題の認知が低いという調査結果もあり、子どもを通して、これまで関心の薄かった年齢層にも海ごみ問題を浸透させることが目的です。

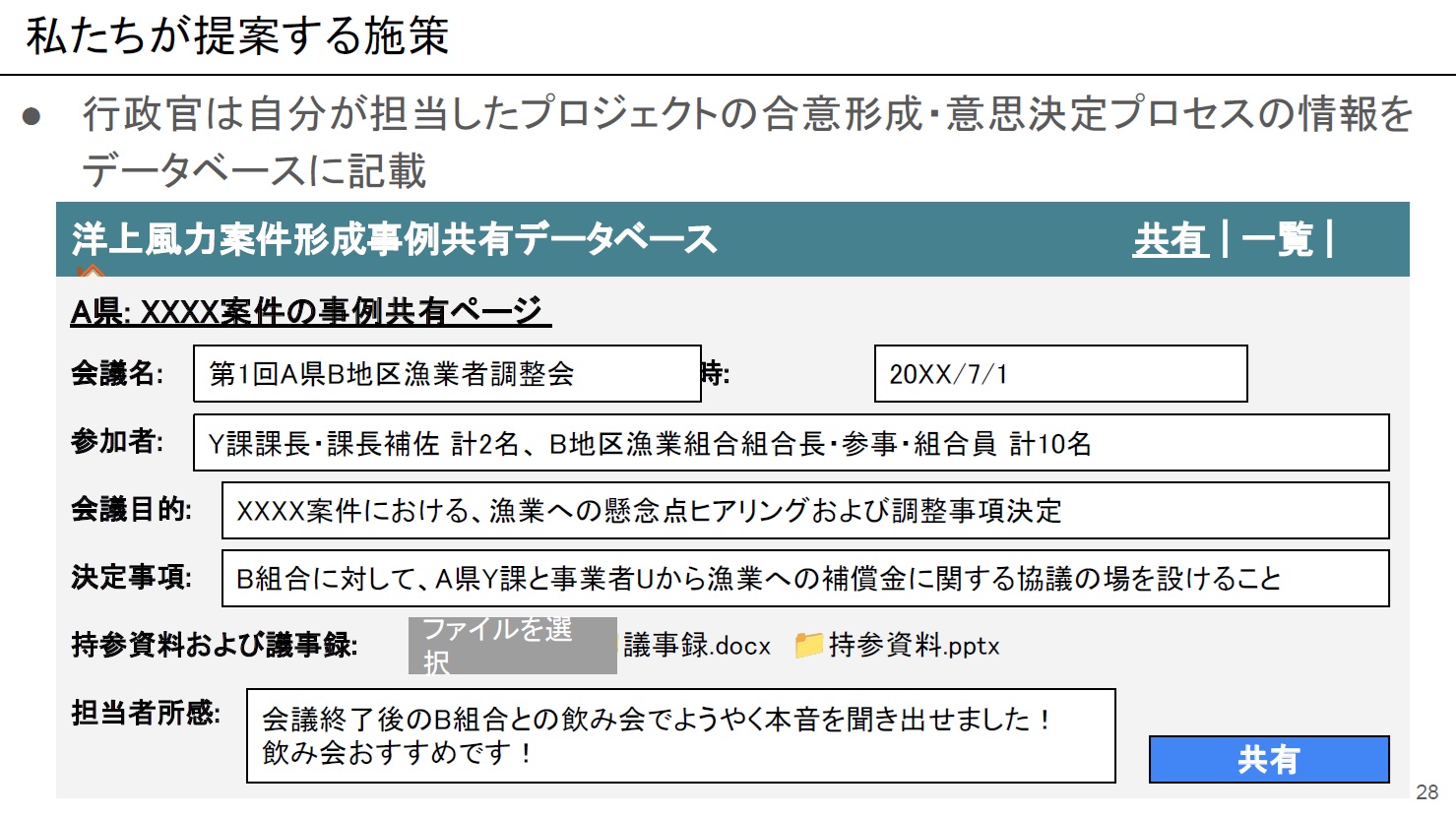

「洋上風力の促進に向けた合意形成プロセスの調査と改善策の提案」は、「海洋再生可能エネルギー」領域の学生がまとめた提言です。

沖合の海上に発電用の風車を設置する洋上風力発電を実現するには、風などの自然環境のほかにも、利害関係者が話し合い、地元の産業として推進することに合意するプロセスが必要です。事業開始に向けた本格的なスタートとなる「促進地域」として国に指定されるまえに、地元関係者らからなる「協議会」を設置することが義務づけられています。この協議会で関係者が情報を共有して意見を出し合い、そこで事業を進める合意が得られて初めて促進地域への指定に進むことができます。

ところが、協議会での話し合いが、すでに「促進地域」の指定ありきで進んでおり、自治体や漁業関係者らの持っている情報や意見が、必ずしもオープンになっていないことを、秋田県での調査で知ります。

現状のシステムを大きく変えることなく、実質的に最重要のステップであるはずの協議会を実のあるものにできないか。そこで考えたのが「データベース化」です。協議会にかぎらず、さまざまな意見交換の際、入力のフォーマットを決めておけば、最低限の情報は共有できます。その蓄積で、事業の概要や話し合いの経過が、たとえ担当者が変わっても把握しやすくなります。

このほか、観光の視点を入れることによって漁村に新たな活路をみいだす「離島振興とブルーツーリズム」、外国から持ち込まれた病原菌から日本の真珠産業を守るための「持続的真珠産業を目指して」、カーボンニュートラルへの貢献を目指す大規模海藻養殖が国内で進まない原因を探り、藻場特区の設置を訴えた「カーボンニュートラル社会実現に向けた大規模海藻養殖の拡大」、ブルーカーボンクレジットの利用を促進する新たなビジネスモデルを提案する「失効ポイントが地球を救う? ブルーカーボンのイノベーション」の4提言がまとまりました。

こうした提言をまとめるため、学生たちは韓国や岩手県、秋田県、鹿児島県など国内外の各地に足を運んでいます。インタビュー取材の結果、新たな疑問がわいて、急ぎ取材を追加することもあります。学生たちのこうした試行錯誤に柔軟に対応し、東京大学という知を創造する場と社会との結びつきを皮膚感覚で学ばせるため、その旅費などにみなさまのご寄付を大切に使わせていただいております。

新型コロナウイルスの感染拡大でオンラインでの実施を余儀なくされた国際機関への海外インターンシップは、2022年度から派遣を再開しました。22年度は国際原子力機関(IAEA)と国際水路機関(IHO)へ計2人の学生を、23年度はIAEAとIHO、国際海事機関(IMO)、アルフレッドウェゲナー極地海洋研究所(AWI)へ計4人の学生を、24年度は国連食糧農業機関(FAO)、IAEA、IMOへ計3人の学生を派遣しました。

派遣された学生たちは、2~4か月の長期にわたる国際機関での実務経験を通じ、世界をリードする専門家たちの膨大な知識量や仕事に対する情熱に刺激を受けて帰国します。参加した学生のなかには、人生を左右する貴重な経験だったと述べる者も少なくありません。私たちを取り巻く海洋のリアリティーに触れ、そこで解決すべき課題を国際的な広い視野から考えるこうした機会を、より多くの学生に与えたいと思っております。引き続きみなさまからの温かいご支援をお願い申し上げます。

2023年活動報告

-海を守る六つの社会提言をまとめました-

2024年02月06日(火)

「プロジェクト概要」で申し上げたように、みなさまからのご寄付は、海が抱える社会問題の解決を目指す「海洋学際教育プログラム」のなかで、その中核である必修科目「海洋問題演習」と国際機関へのインターンシップに活用させていただいております。

海洋問題演習の目的は、研究志向の強い本学において、とかく関心の外になりがちな社会問題の現場を大学院生に体験させ、その解決への道筋を、文理の別にとらわれず自分たちの力で考えさせることにあります。

2023年度は、前年度に引き続き、「海洋ゴミ・プラスチック」「海洋再生可能エネルギー」「マリンバイオセキュリティ」「地域創成と海」「世界にコミットする問題発掘とその具体的対応行動」の5領域を設定しました。夏休み前の春学期には、各領域の現場を知る専門家を招いて講義を受けました。秋学期では、6グループに分かれた学生たちが、これらの領域のなかから自分たちでテーマをみつけ、フィールドワークを始めとする調査をもとに社会提言をまとめました。

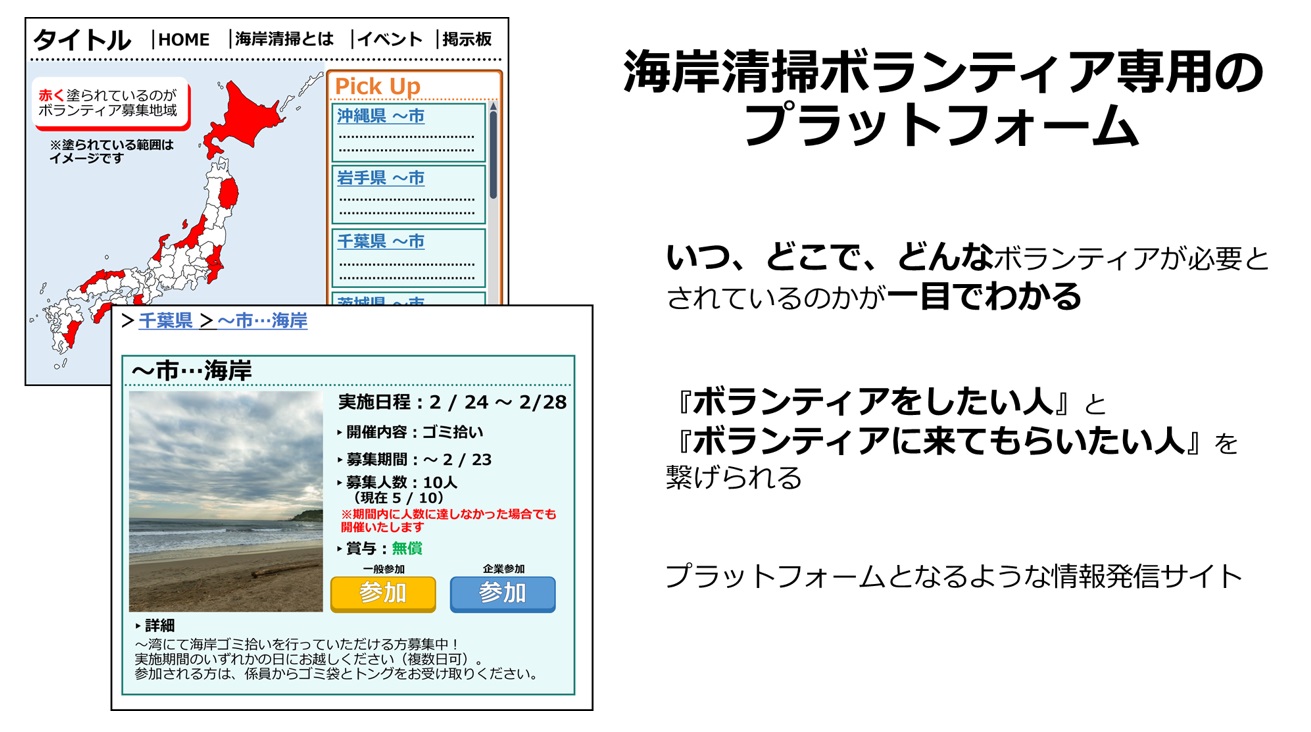

「海洋ゴミ・プラスチック」の学生たち5人がまとめた提言は、「海岸清掃ボランティアの情報共有に向けたプラットフォームの提案」というタイトルです。

海岸にはどこも多くのごみが漂着しています。その清掃をボランティアが行っている事例も少なくありません。しかし、ボランティア個人が、いまどこの海岸に行けば活動できるかをインターネットで探そうとしても、そうした活動を積極的にアピールしている自治体とそうでない自治体の差は大きく、また、ボランティア清掃に関するリアルタイムの情報を入手できるサイトは国内にありません。

海岸清掃にかぎった話ではありませんが、文部科学省の2016年調査によると、ボランティア参加を阻害する要因として、「自分にどのような活動ができるかわからない」「どのようなボランティア活動の場があるか分からない」がその上位に挙げられています。情報不足ゆえにボランティアの志を生かし切れていないのです。

そこで、このグループは、全国の海岸清掃ボランティア募集情報をリアルタイムで掲示、更新できるネット上のサイト(プラットフォーム)を提案しました。「○○海岸で○月○日から○月○日までボランティアが○人必要」という情報が全国地図から簡単に得られ、募集する側の入力も簡便なサイトです。海岸清掃に関するこうしたサイトは、まだ日本にはありません。ボランティアによる海岸清掃の需要と供給の出会いの場となることが期待されます。

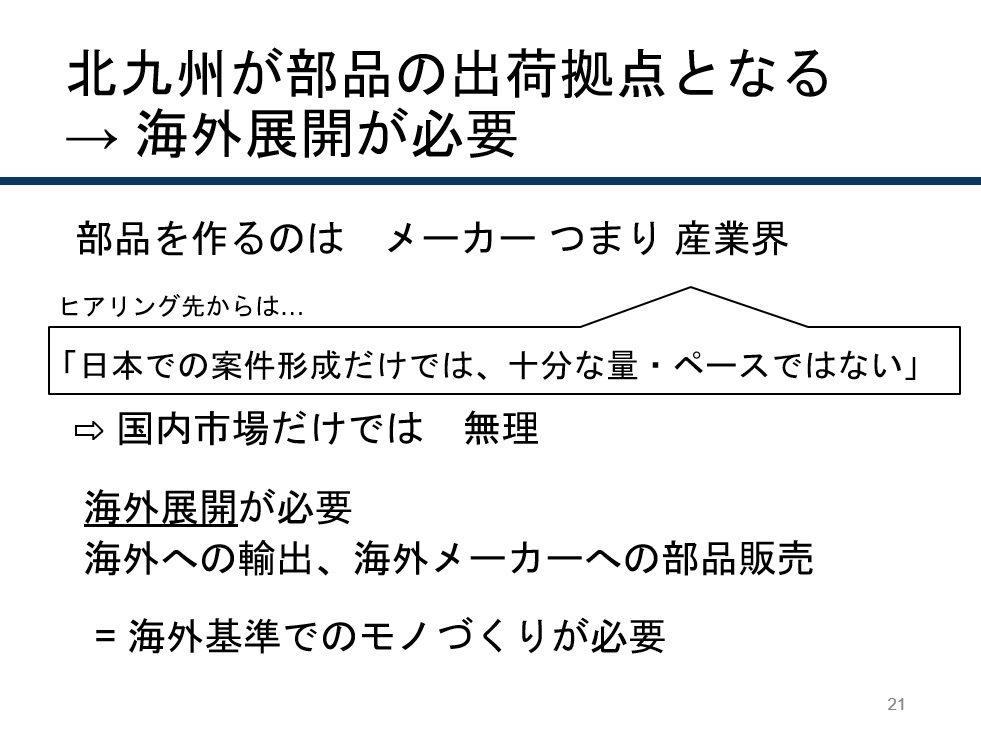

「北九州の洋上風力関連産業を発展させるためには」は、「海洋再生可能エネルギー」領域の学生がまとめた提言です。

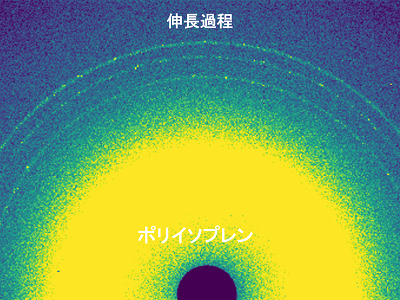

多くの産業が関わる洋上風力発電事業には、大きな経済効果が期待されています。ただし、国内に風車メーカーはなく、将来の海外進出を見据えてサプライチェーンを築くことが必要です。北九州地域はすでに九州、アジアの自動車生産拠点になっており、さらに洋上風力発電の拠点とするにはどういう課題があるかを調べました。

このグループが注目したのは、海外展開に関する将来像を関係者が共有できているかという点です。経済産業省九州経済産業局や福岡県、北九州市、企業などにインタビューした結果、九州経産局と福岡県は海外展開を考えておらず、企業にも、国内派と海外派がありました。

これらの結果から、海外展開に向かう意識を関係者でそろえたうえで、日本にかならずしも有利といえない製造段階での認証システムを変えていくこと、国や県の補助で融資をうながすことの必要性などを提言しました。

このほか、大気中の二酸化炭素を海底などに「ブルーカーボン」として固定する事業を加速するため、そこに付随する社会的価値として教育効果に注目した「ブルーカーボン生態系がもたらすコベネフィットの『見える化』に向けて」、食材として人気の高いサーモンを外来の伝染病から守る防疫について養殖の規模と形態ごとに検討した「日本のサーモン養殖の課題と展望」、観光の視点を入れることによって漁村に新たな活路をみいだす「漁村とブルーツーリズム」、秋田県で洋上風力発電事業の運用と保守を担う人材を育てるための方策を検討した「秋田県における洋上風力 O&M人材の育成について」の4提言がまとまりました。

こうした提言をまとめるため、学生たちは青森県、秋田県、長崎県など全国各地に足を運んでいます。インタビュー取材の結果、新たな疑問がわいて、急ぎ取材を追加することもあります。学生たちのこうした試行錯誤に柔軟に対応し、東京大学という知を創造する場と社会との結びつきを皮膚感覚で学ばせるため、その旅費などにみなさまのご寄付を大切に使わせていただいております。

新型コロナウイルスの感染拡大でオンラインでの実施を余儀なくされた国際機関へのインターンシップは、2022年度から派遣を再開しました。22年度は国際原子力機関(IAEA)と国際水路機関(IHO)へ計2人の学生を、23年度はIAEAとIHO、国際海事機関(IMO)へ計4人の学生を派遣しました。

派遣された学生たちは、2~4か月の長期にわたる国際機関での実務経験を通じ、世界をリードする専門家たちの膨大な知識量や仕事に対する情熱に刺激を受けて帰国します。参加した学生のなかには、人生を左右する貴重な経験だったと述べる者も少なくありません。私たちを取り巻く海洋のリアリティーに触れ、そこで解決すべき課題を国際的な広い視野から考えるこうした機会を、より多くの学生に与えたいと思っております。引き続きみなさまからの温かいご支援をお願い申し上げます。

2022年活動報告

-海を守る六つの社会提言をまとめました-

2023年02月07日(火)

「プロジェクト概要」で申し上げたように、みなさまからのご寄付は、海が抱える社会問題の解決を目指す「海洋学際教育プログラム」のなかで、その中核である必修科目「海洋問題演習」と国際機関へのインターンシップに活用させていただいております。

海洋問題演習の目的は、研究志向の強い本学において、とかく関心の外になりがちな社会問題の現場を大学院生に体験させ、その解決への道筋を、文理の別にとらわれず自分たちの力で考えさせることにあります。2022年度は、「海洋ゴミ・プラスチック」「海洋再生可能エネルギー」「マリンバイオセキュリティ」「地域創成と海」「世界にコミットする問題発掘とその具体的対応行動」の5領域を設定しました。夏休み前の春学期には、各領域の現場を知る専門家を招いて講義を受けました。秋学期では、6グループに分かれた学生たちが、自分たちで見つけたそれぞれのテーマについて、フィールドワークを始めとする調査をもとに社会提言をまとめました。

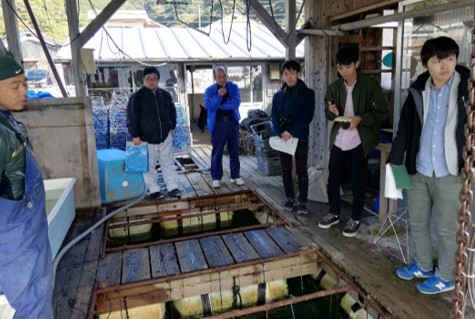

秋学期に企業養殖の取り組みについて調査している様子

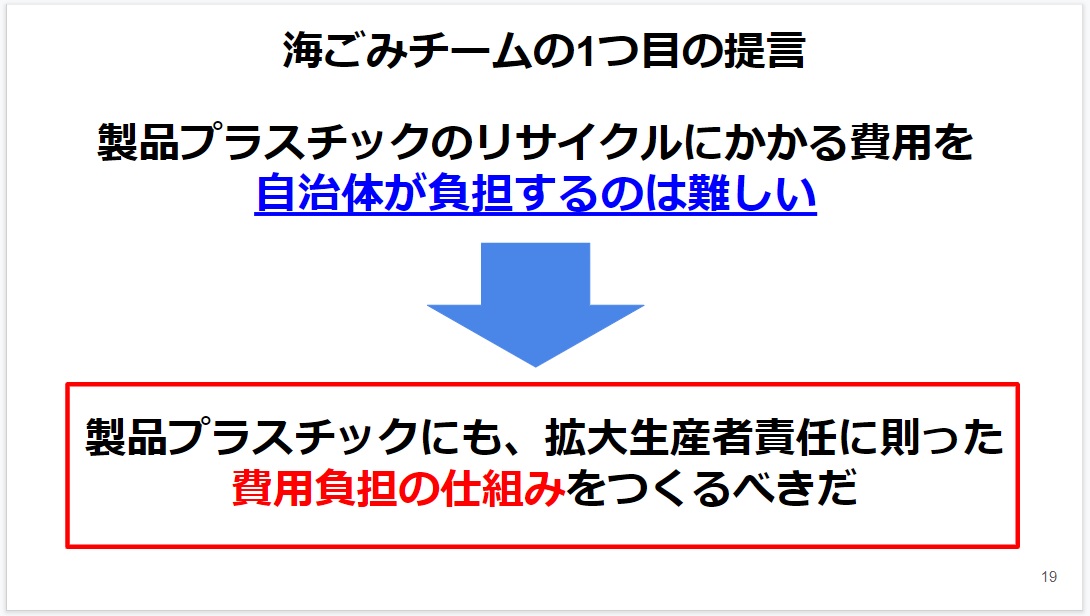

「海洋ゴミ・プラスチック」の学生たちがまとめた提言は、「プラスチックのマテリアルリサイクル推進に向けて~自治体の事例研究から~」というタイトルです。日本ではいま国が法律を作り、レジ袋のような容器包装プラスチックだけでなく、製品自体に使われているプラスチックについてもリサイクルを進めようとしています。ところが、家庭からでるプラスチックごみの回収主体である自治体のうち、リサイクルを目的とした製品プラスチックごみの回収を実施している市町村は全体の1割もありません。なにが製品プラスチックのリサイクルを阻んでいるのか。それを調べるため、学生たちは各地の自治体にその事情を取材しました。

そうしてまとめた提言は、①製品プラスチックにも拡大生産者責任に関する仕組みをつくるべきだ②高度選別技術などの導入によってプラスチック処理フローの省力化を急ぐべきだ――の2点です。リサイクル費用をあらかじめメーカーが負担する「拡大生産者責任」の仕組みが製品プラスチックには適用されておらず、それが財政難の自治体の重荷になって前に進めなくなっています。また、ごみの選別には多くの人手が必要なため、かりに費用負担に耐えられても、そもそも関わる人材がいなくなってしまうこと。実際に、人手不足から、最近になってごみの分別そのものを断念した市もありました。

「海洋ゴミ・プラスチック」領域の学生がまとめた提言

「カーボンニュートラルな社会へ~沖合藻場と生きる日本~」は、「世界にコミットする問題発掘とその具体的対応行動」領域の学生がまとめた提言です。地球温暖化の進行を抑制するには、大気中の二酸化炭素量を減らさなければなりません。その有効な選択肢として注目されているのが海藻や海草です。青い海で育つこれらの植物が吸収、固定する二酸化炭素は「ブルーカーボン」とよばれています。現在、次世代のエネルギー源として、世界では海上風力発電が社会実装の段階に入っています。風車の土台群にロープを渡すことなどで海藻が育つ「藻場」をつくり、そこを、再生可能エネルギーの生成と二酸化炭素の吸収を一挙にこなせる場にしようというアイデアです。

各チームがまとめた提言を発表しました

このほか、一般の流通に乗らない未利用魚などの販路としてサブスクリプション(定期購入)の活用を提案する「サブスクは地域の水産業を救えるか?」、洋上風力発電事業の合意形成に若年世代を参加させ、地域社会のアイデンティティーを向上させる必要性を訴える「北九州洋上風力発電事業における合意形成」など計六つの提言が発表されました。すぐにも社会に実装できそうな提言から、将来を見越して本格的に検討してみたくなるような夢のあるアイデアまで、海に関係するさまざまな提言がまとまりました。

こうした提言をまとめるために、学生たちは北海道から九州まで全国各地に足を運んでいます。例えば「海洋ゴミ・プラスチック」領域の学生たちは、五つの市や区、企業にインタビュー取材しました。取材の結果、新たな疑問がわいて、急ぎ取材を追加したケースもあります。「世界にコミットする問題発掘とその具体的対応行動」領域では、北海道の石狩湾や長崎県の五島列島で実情を調査しました。学生たちのこうした試行錯誤に柔軟に対応し、東京大学という知を創造する場と社会との結びつきを皮膚感覚で学ばせるため、その旅費などにみなさまのご寄付を大切に使わせていただいております。

新型コロナウイルスの感染拡大でオンラインでの実施を余儀なくされた国際機関へのインターンシップは、2022年度から派遣を再開しました。国際原子力機関(IAEA)と国際水路機関(IHO)への各1名の派遣が決まっています。さらに4名について、国際連合食糧機関(FAO)を加えた3機関で派遣を調整しています。

派遣された学生たちは、2~4か月もの長期にわたる国際機関での実務経験を通じ、世界をリードする専門家たちの膨大な知識量や仕事に対する情熱に刺激を受けて帰国します。参加した学生のなかには、人生を左右する貴重な経験だったと述べる者も少なくありません。私たちを取り巻く海洋のリアリティーに触れ、そこで解決すべき課題を国際的な広い視野から考えるこうした機会を、より多くの学生に与えたいと思っております。引き続きみなさまからの温かいご支援をお願い申し上げます。

2021年活動報告

-フィールドワークで貴重な経験を積みました-

2022年01月26日(水)

また、海外インターンシップについても現地の担当者と調整を重ね、オーストリアの国際連合工業開発機関(UNIDO)へ派遣する方向で2名の学生を選抜し、新型コロナウィルスの感染状況によってはオンラインへの切り替えを検討しながら最終準備を進めています。

今後、海洋問題演習では、上記にあげたテーマのほかにも気候変動問題など国際社会が直面する海洋の諸問題解決に向けた方策の提言への取り組みを強化する予定です。

また、海外インターンに基づく国際機関における就業機会の提供とバックアップとして、これまで築いてきたネットワークを活かして若手研究者および修了生の国際展開支援を進めるなど、教育活動の歩みを更に進めて参ります。

<高度国際海洋人材育成基金>

<高度国際海洋人材育成基金>

<高度国際海洋人材育成基金>

<高度国際海洋人材育成基金>

<高度国際海洋人材育成基金>

<高度国際海洋人材育成基金>

<高度国際海洋人材育成基金>

<高度国際海洋人材育成基金>

三現主義を貫いてこそ本当の人材が育つと思います。

日本のDXがうまくいかないのは、現実を見ようともせずに丸投げを繰り返すからでしょう。

<高度国際海洋人材育成基金>

<高度国際海洋人材育成基金>