デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト

ご支援のお願い

我が国では科学や要素技術は高いレベルにありながら、世界に通用する革新的サービスの実装は充分とは言えません。

企業内における新規事業開発は手探りで行われており、高度な技術や科学技術の研究成果を社会課題と結び付けて事業化する方法論も、充分に開発・普及しているとは言えません。

本プロジェクトでは、「デフレーミング」と呼ばれる概念とフレームワークをもとに、情報技術が社会に与える本質的影響を踏まえた事業創造を行える人材の育成に取り組みます。ワークショップ型の講座等を通じて、具体的な事業構想を行える人材を育成します。

また、Web3(ブロックチェーン技術を用いた分散型の社会・サービスの仕組み)領域における人材育成にも取り組みます。東京大学情報学環ブロックチェーン研究イニシアティブとも連携し、人材育成、調査研究、イベントの開催等を行います。

デジタル・イノベーションを通じて、社会をより良くし、経済的にも持続可能な仕組みを作っていける人材の育成を行い、創造性豊かな社会の実現に向けて取り組んでいきます。

ぜひご支援を賜りますようお願い申し上げます。

東京大学 大学院 情報学環

教授 高木聡一郎

デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト

デジタル・イノベーション人材育成プロジェクトは、最先端のデジタル技術と実社会の課題解決の双方に精通したイノベーション(※)人材の育成に取り組みます。人工知能、プラットフォーム、Web3/ブロックチェーン等の先端技術への理解とともに、ビジネスや社会課題解決においてイノベーションを生み出すプロセスを理解し、実践することで意義のある成果を生み出すことができる人材の育成に取り組みます。

特に独自のフレームワークである「デフレーミング」を含むイノベーション・マネージメント領域の教育の推進、東京大学情報学環ブロックチェーン研究イニシアティブと連携した各種研究・発信活動、イノベーションに関する国際的な調査研究の推進を実施し、人材育成、情報発信、コミュニティの形成により成果を社会に還元します。

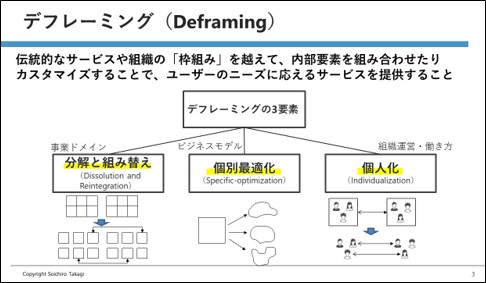

デフレーミングとは

デフレーミングとは、フレーム(枠組み)が無くなるという意味の造語です。その定義を簡潔に示すと、『伝統的なサービスや組織の「枠組み」を越えて、内部要素を組み合わせたり、カスタマイズすることで、ユーザーのニーズに応えるサービスを提供すること』です。デフレーミングには以下の3つの要素があります。

第一が「分解と組み換え」で、従来の業界や事業の枠組みを超えて、その内部要素を分解し、柔軟に組み合わせ直すことです。例えば、送金とメッセージングを融合したアプリなどが挙げられます。

※ここでのイノベーションとは、革新的な製品やサービスの開発・提供を行うことで社会の課題を解決するとともに、収益を上げることで事業を持続可能にすることを指します。イノベーションを生み出すプロセスに関する研究領域をイノベーション・マネージメントと呼びます。

第二の要素は「個別最適化」です。これは、画一的なものを大量に生産して販売するのではなく、ユーザーによって細かくカスタマイズしながら届けることです。様々なウェブサイトで導入されているパーソナライゼーションの機能が挙げられます。ビッグデータとAIの時代になったことで、膨大なユーザーのニーズを形式知化し、オーダーメイドのサービスへとつなげることが容易になりました。

そして第三の要素が「個人化」です。これは、企業に所属し、専属的に働くだけでなく、フリーランスやクラウドソーシングなど、個人として働く場面が増えてきていることを指します。国内外でフリーランサーやクラウドワーカーの増加という形で広がりが見られますが、YouTuberやインスタグラム等で活動するインフルエンサーといった働き方も出てきています。Web3/ブロックチェーンを用いたサービスも、アルゴリズムとネットワークを活用した個人の連携により実現されるという点では、「個人化」の一部となります。「個人化」は、デジタル化がもたらす組織運営や働き方に関する変革です。

以上の3つの要素は、いずれもデジタル化がもたらす「取引コストの削減」という共通の要因によってもたらされる変化です。

ご寄付の主な活用方法

■講座の実施

「デフレーミング」に基づく事業創造に関するワークショップ型講座の開催等

■研究活動の推進

Web3、ブロックチェーン分野に関する調査研究を通じた人材育成

例)2024年2月にはスタンフォ―ド大学等と連携し「DAO UTokyo」カンファレンスを開催予定

■セミナー・シンポジウム等の開催

一般向けのデフレーミング、Web3分野のセミナー・シンポジウム開催等を通じて、学生や社会人向けにWeb3分野の最新動向の情報提供、また研究発表の機会を提供します。

未来を形作るデジタル・イノベーション人材を育て、

デジタル技術と社会課題の架け橋を築くため、

皆さまの温かいご支援をお願い申し上げます。

2025年活動報告

-Web3およびアート思考に関する国際的研究を推進しています!-

2026年02月06日(金)

1.Web3関連の国際研究

(1)DAO UTokyo 2025の開催

2025年3月6日、東京大学本郷キャンパス福武ホールにてブロックチェーン技術に関するカンファレンスが開催されました。本イベントでは、学界・政府・産業界から著名な講演者が集い、実社会への導入に重点を置きつつ、ブロックチェーン技術の最新動向と将来の方向性について議論しました。

議題とセッション

会議は13:00~13:30の受付・ネットワーキングで始まり、続いて情報学環の高木聡一郎教授と国連大学学長・国連事務次長であるチルジ・マルワラ教授による開会の挨拶と歓迎スピーチが行われました。

セッション1:分散型台帳(DLT)大規模導入事例研究

モデレーター:Juan Du

スピーカー:

- Yen-Lin (Mashbean) Huang (Web3 Architect, Ministry of Digital Affairs Taiwan)

- Miho Hirashita (Chief Compliance and Legal Officer, Crypto Garage)

- Tsuyoshi Hirayama (Japan Geo Lead and Principal Engineering Manager, IBM)

- Juan Du (University of Sydney)

概要:本セッションでは、ブロックチェーン技術の大規模普及を促進する最近の法規制動向に焦点を当てた。政府、業界、学術の視点から知見が共有されました。

セッション2:デジタル通貨-ステーブルコイン、CBDC

モデレーター:高木 聡一郎 教授

スピーカー:

- Kazumasa Miyazawa (President, Soramitsu),

- Takaya Sugino (JFSA, Georgetown University),

- Javier Garcia Nonay (Global Lead of Digital Assets and Tokentization, Kaledio)

概要:官民双方の専門家が、国家CBDCネットワークの実践的経験、ステーブルコイン導入、グローバル視点からの規制課題について議論しました。

セッション3:ブロックチェーンのスケーリングとプライバシー

モデレーター:Oguz Genc

登壇者:

- Luca Donnoh (Researcher, L2BEAT),

- Arnaud Schenk (Executive Director, Aztec Foundation),

- Ekrem Bal (Co-founder and Chief Scientific Officer, Chainway Labs)

概要:本セッションでは、ビットコインおよびイーサリアムのレイヤー2エコシステムにおけるプライバシー重視のスケーリングソリューションに焦点を当て、ブロックチェーンの革新的インフラ開発が強調されました。

閉会の挨拶とネットワーキング イベントは、越塚登教授による閉会の挨拶で幕を閉じ、17:00 から 17:30 までネットワーキングセッションが行われました。

この会議は、ブロックチェーン技術の現状と将来の可能性について議論するための包括的なプラットフォームを提供し、この分野の実務者と研究者の双方に貴重な洞察をもたらしました。

(2)スタンフォード大学と連携したWeb3に関するシンポジウムの開催

第5回 新興技術ガバナンス円卓会議

Stanford Journal of Blockchain Law & Policy、Stanford Cyber Policy Centerとの共催で、「Governance of Emerging Technologies Roundtable V」とする国際イベントを開催しました。本イベントでは、学際的な学者、技術者、政策立案者、イノベーターが一堂に会し、哲学的・社会的側面を中心に、ブロックチェーンと新興技術の未来を形作る新たな動向について議論しました。

イベント概要

日時:2025年3月29日(土)

時間:14:00~17:00

会場:東京大学 福武ホール B2F ラーニングシアター

目的:新興技術ガバナンスへの影響を議論する第5回国際ラウンドテーブルの開催

ラウンドテーブルのテーマ

d/acc、ソーラーパンク&再生可能性:新興技術のための新たな運動

本ラウンドテーブルは、Web3と技術環境を形作る以下の三つの相互に関連する哲学的・芸術的運動に焦点を当てました。

- d/acc(「分散型・民主的・差別的防御的加速」) – イーサリアム創設者ヴィタリック・ブテリンの哲学の一部。分散化と民主的参加の価値を強調し、Web3分野の多くの人々にインスピレーションを与えている。

- ソーラーパンク – 自然とコミュニティとつながった持続可能で楽観的な未来を構想する文学・芸術運動。ディストピア的な技術未来像に対する代替的な物語を提供する。

- 再生可能デザイン – 技術とコミュニティ協働を通じて地球と社会の健全性を再生することを目指し、人間と自然システムの積極的な共進化に焦点を当てる。

パネリストおよびスピーカー

本イベントでは、学界、政策、産業界、Web3エコシステムから著名なスピーカーおよびパネリストが登壇しました:

Moderators and Keynote Speakers:

- Steve Nam – Special Projects Director, Stanford Cyber Policy Center; Policy & Legal, Ethereum Foundation

- Prof. Soichiro Takagi – Professor of the Interfaculty Initiative in Information Studies, The University of Tokyo

- Prof. Helena Rong – Assistant Professor and Faculty Fellow of Interactive Media Business, NYU Shanghai Roundtable Panelists:

- Mila Choi – Global Business Development Manager, HYBE Binary

- Hiro Hamada – Founder, DeSci Tokyo

- Eri Kawai – Community Manager, SINRA (paramita, Inc.)

- Shinya Mori – Co-Founder, imi / Fracton Research

- Priya Mu – PhD Candidate, Graduate School of Interdisciplinary Information Studies, The University of Tokyo

セッションのハイライト

開会の挨拶(14:30~15:00)

開会の挨拶では、新興の哲学的運動とブロックチェーン技術・ガバナンスとの交差点に関する議論の文脈が示されました。モデレーターは、d/acc(分散型アクセシビリティ)、ソーラーパンク、再生可能デザインという3つのテーマ的柱を、現代の技術開発を理解するための不可欠な枠組みとして位置付けました。

円卓討論(15:00~16:00)

中核となる円卓会議では、学界、事業開発、分散型科学(DeSci)、コミュニティ管理、研究など多様な視点を持つパネリストによる深い対話が促進された。登壇者は、これらの新興運動がブロックチェーンガバナンス、持続可能性への配慮、技術開発におけるコミュニティの役割にどのように影響を与えるかについて見解を共有しました。

「タウンホール」質疑応答(16:00~16:45)

このインタラクティブなセッションでは、聴衆がパネリストと直接対話でき、新興技術エコシステムにおけるd/acc哲学、ソーラーパンク美学、再生可能デザイン原則の実践的意義について議論を深めました。

閉会挨拶&ネットワーキング(16:45~17:00)

閉会の挨拶に続き、ネットワーキングの機会を設けたことで、参加者は国際的なブロックチェーン政策および新興技術コミュニティ内で議論を継続し、つながりを構築することができました。

主要テーマ

本ラウンドテーブルでは相互に関連する複数のテーマを扱いました:

- 分散化とガバナンス – d/acc原則がブロックチェーンシステムと分散型ガバナンス構造の設計に与える示唆

- 持続可能性とビジョン – 技術が人間と環境の繁栄に寄与するというソーラーパンクのビジョン

- 再生システム – 技術開発とコミュニティ構築における再生可能デザイン原則の統合

- グローバルな視点 – 東京を拠点とする研究者、スタンフォード大学の政策専門家、国際的な実務家による新興技術ガバナンスに関する洞察

意義と影響

本ラウンドテーブルは、新興技術の哲学的・ガバナンス的側面を焦点とする国際的な学者・実務家の重要な集まりとなりました。スタンフォード大学政策センター、東京大学情報学環、NYU上海校、新興技術実践者らの視点を結集することで、新興運動がより公平で持続可能かつコミュニティ志向の技術的未来をいかに形成しうるかについての対話を促進しました。

結論

「新興技術のガバナンス・ラウンドテーブルV」は、哲学・技術・ガバナンス・持続可能性の接点における精緻な議論の場を提供しました。本イベントは、技術ガバナンスの議論に人文的・再生的視点を統合することの重要性が増していることを浮き彫りにし、分散型システムと新興技術の未来に取り組む政策立案者、研究者、実務家にとって貴重な知見を提供しました。

円卓会議形式の協働的雰囲気と、国際的な専門知識が集結したことが相まって、d/acc(障害とアクセシビリティ)、ソーラーパンク、再生可能デザインといった運動が、世界的により責任ある有益な技術開発にどのように貢献できるかについて、豊かな異文化・学際的対話が生まれました。

2.アート思考とイノベーションに関する研究の推進

アートに関する考え方を応用することで、より革新的なデジタル・イノベーションを起こしていくための方法論と効果について研究を行っています。このテーマの研究とも連動して、スタンフォード大学にてキーパーソンへのインタビュー等を行いました。高木聡一郎教授は2025年度にスタンフォード大学客員研究員、ロンドン芸術大学(UAL)客員教授も務めており、本テーマについて精力的に研究を推進しています。2026年度以降は、アート思考によるイノベーションの推進により注力した活動を実施していく予定です。

2024年活動報告

-Web3/ブロックチェーン領域と、アート思考における国際的な研究を進めています!-

2025年02月28日(金)

〇Web3に関するセミナーの開催

Web3/ブロックチェーン領域における最新動向について情報収集及び議論を推進するため、東京大学情報学環ブロックチェーンイニシアティブの活動として一般公開のセミナーを開催しました。

2024年1月23日(木)には、Ethereum FoundationのPrivacy Scaling Explores(PSE)チームでソフトウェアエンジニアとして活動する、堤隆道さんをお招きし、ゼロ知識証明(ZKP)、完全準同型暗号(FHE)、秘密計算(MPC)といった先端的なプライバシー保護技術について、PSEチームが実際に取り組んでいるケーススタディを交えながらご講演いただきました。

講演では

1. PSEについて

2. Web3におけるプライバシーの課題

3. 暗号技術の紹介

4. 事例紹介

についてご説明いただきました。

従来、ブロックチェーン技術はプライバシーの保護に課題があるとされてきましたが、この点に関するイノベーションの最新動向を確認し、参加者とともに学ぶ機会となりました。

〇「DAO UTokyo 2025」の開催企画

昨年初めて実施した国際的なカンファレンス「DAO UTokyo」を今年も開催することを決定し、既に参加者の募集を開始しています。今年は2025年3月6日に、東京大学本郷キャンパスの福武ホールで実施予定です。今年は特にブロックチェーン基盤のイノベーションや、仮想通貨・中央銀行デジタル通貨の実用等に焦点を当てて、第一線で活躍する研究者や実務家を招いた国際カンファレンスとなっています。

具体的なプログラムは以下の通りです。

Registration and networking

Introductions and Welcome Speech:

Prof. Soichiro Takagi – Utokyo

Tshilidzi Marwala – Rector of UN University Rector of UN University & Under Secretary-General of the UN

Session 1: DLT mass adoption case studies (Moderator: Juan Du)

Yen-Lin (Mashbean) Huang – MODA Taiwan

Miho Hirashita – Crypto Garage

Tsuyoshi Hirayama – IBM

Juan Du – University of Sydney

Break

Session 2: Digital Currencies – Stablecoins, CBDCs (Moderator: Prof. Takagi Soichiro)

Kazumasa Miyazawa – President @ Soramitsu

Takaya Sugino – Financial Services Agency

Oguz Genc – UTokyo

Break

Session 3: Blockchain Scaling (Moderator: Oguz Genc)

Javier Garcia Nonay – Global Lead of Digital Assets and Tokentization @ Kaleido

Ekrem Bal – Cofounder & Chief Scientist @ Citrea

Luca Donnoh – L2Beat

Closing Remarks:

Prof. Noboru Koshizuka – UTokyo

Networking

本カンファレンスの開催を通じて、国際的な研究の推進を行えるよう、現在最終準備を進めています。

〇アート思考に関するカンファレンス等での発信、登壇

2024年11月13日~15日に丸の内エリアで開催されたFuture Vision Summitにて、高木先生が登壇しました。本サミットはアートを軸に未来社会を考えるイベントで、カンファレンスやアート作品の展示、ワークショップなど多方面にわたり開催されました。

その中で、高木先生は初日のカンファレンスにて「創造的越境 アーティストの思考から考えるビジネスの新地平とは?」のセッションにパネリストとして登壇し、イノベーションの中でもアートを取り入れた「アート思考」の研究成果を紹介しつつ、議論を行いました。

【イベント概要】(イベントウェブサイトより抜粋引用)

FUTURE VISION SUMMITは、アートを軸に未来社会を考える、ビジネス、サイエンス、エンジニアリングの交差点です。気候変動や資本主義経済の行き詰まり、紛争に格差などの課題に対応するためには新たな視点をもち、正しい問いをつくり、豊かに想像し、他者と対話を重ね、強度のあるビジョンを描いて行動し、トライ&エラーしながら小さな変化を起こしつづけることが肝要です。本イベントでは、そうしたマインドとアクションを体現している国内外のリーダーやクリエイター、アーティストとともに分野も肩書きも世代を超えて学び、実践します。大丸有から、未来に向けてさざなみを起こしはじめてみませんか?

【セッション】

「創造的越境 アーティストの思考から考えるビジネスの新地平とは?」登壇者

創造的越境 アーティストの思考から考えるビジネスの新地平とは?SESSION

高木聡一郎 東京大学大学院情報学環教授

⼾村朝⼦ ソニーグループ株式会社 Headquarters 技術戦略部 コンテンツ技術&アライアンスグループ General Manager

長谷川愛 アーティスト

谷本有香 Forbes JAPAN Web

【高木先生のビジョンと提言】

高木先生からは、提唱する「デフレーミング」に基づくイノベーション創出ワークショップの経験や、それを土台としたアートの応用について解説を行いました。特に、これまでの研究成果をもとに、アートによるイノベーションへの介入について、身体的な活動による思考の活性化、現代アートに見られる社会への「問い」を立てるプロセスの応用、そしてビジネスアイデアをアート的に表現することの可能性について言及し、他の登壇者とともに議論を行いました。

〇アート思考とブロックチェーンを融合したラウンドテーブルの開催

アート思考とブロックチェーン領域の最新動向を融合して議論を行うラウンドテーブルを、スタンフォード大学と連携して実施予定です。

テーマ:d/acc、 ソーラーパンク、再生可能性: 新たな技術への新たなムーブメント

Saturday, March 29 — 2:00 PM to 5:00 PM

Fukutake Hall at the University of Tokyo, floor B2F Learning Theater

https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/emerging-tech-roundtable5/release/27

Web3/ブロックチェーン領域と、アートを取り入れたイノベーションの研究を中心に、研究活動を継続しています!

2023年活動報告

-Web3とデフレーミング領域を中心に、国際的な連携を進めています!-

2024年03月08日(金)

〇Web3に関する国際的カンファレンスの開催

今期は、Web3/ブロックチェーン領域を中心に、国際的な研究連携が展開されました。2024 年2月6-7日には東京大学の福武ホールにて東京大学情報学環ブロックチェーン研究イニシアティブ、Stanford Cyber Policy Center、Decentralization Research Center(分散型研究センター)が共同で「DAO UTokyo 2024」カンファレンスを開催いたしました。DAO(Decentralized Autonomous Organization)とは、分散型自律組織といい、従来の株式会社のような組織とは異なり、Web3 やブロックチェーン技術などを活用して、分散型で業務を実行したり、参加メンバーの投票により意思決定するような新しい組織形態です。「DAO UTokyo」は、アジア太平洋地域の研究者、政策立案者、実践家らが一堂に集まり、DAO およびWeb3 空間に関する研究、法的観点、政策について議論する招待制のカンファレンスです。ハーバード大学で開催された「DAO Harvard」などに続くカンファレンスで、日本、アメリカ、韓国、台湾などから多岐にわたる参加者 70 人近くが集まり、スタートアップの起業家、研究者、Ethereum Foundation(イーサリアム財団)のメンバー、ソウル大学、スタンフォード大学、政策関係者など多様なバックグラウンドの人々とつながる貴重な機会となりました。

イベントの概要としては、

① Day 1 はポリシーフォーカスで、アジア太平洋地域でのWeb3 ポリシーの取り組み、成功事例、課題についてのライトニングトークやパネルディスカッションが行われました。

② Day 2 は研究フォーカスで、協同組合、オープンソースコミュニティ、DAO などが公正な所有権を実現する役割や、それらが直面している法的障壁等についてのライトニングトークやパネルディスカッションが行われました。非DAO Web3 研究に関するトークもありました。

本カンファレンスで、プロジェクト設置責任者の高木教授が「DAO Development」をテーマに講演しました。

DAO はビットコイン誕生当初から存在する概念であるものの、普及に伴って変遷を遂げてきたことが紹介されました。原型であるDAO1.0、分散型金融などの分野で複雑化してきたDAO2.0 に対して、DAO3.0 は投票権にフォーカスしたもので、広く普及しつつあるものの技術的には必ずしも先進的なものではないことが示されました。

リアルブレークアウトルームでは、5 人一組くらいでテーブルに分かれ、フリートークも行われ、貴重な情報交換や連携の機会になったと考えられます。カンファレンスを通じて学生や社会人向けにWeb3 分野の最新動向の情報提供、また研究発表の機会が提供されました。

今回のカンファレンスで、世界のWeb3 やDAO に関する専門家が集まり、対話を行う場を作ることが重要であり、東京大学がそのような場として期待されていることがわかったと高木教授は述べています。

今後もデフレーミング、Web3 分野のシンポジウム開催を通じて、社会をより良くし、経済的にも持続可能な仕組を作っていける人材の育成を行い、創造性豊かな社会の実現に向けて取り組んでいけるように皆様のご支援をお願いいたします。ぜひご支援を賜りますようお願い申し上げます。

DAO UTokyo 2024 Conference について詳しくはこちらをご覧ください。

また、当日の詳細なレポートはこちらでも公開されています。(ハッシュド・オープンリサーチのウェブサイト)

〇各種カンファレンス等での発信、登壇

2023年11月28日に丸ビルホールで開催された大丸有まちづくり協議会が主催するシンポジウム「FACE2023対面すれば、生まれる未来。」に高木教授が登壇しました。

大丸有は大手町・丸の内・有楽町の略で、日本を代表するビジネス街を舞台に、どうすれば創造性豊かな都市を作れるのかをテーマに開催されました。

【イベント概要】(イベントウェブサイトより抜粋引用)

UX: アーバントランスフォーメーションへの挑戦-ポストシリコンバレーの行方-

いつの時代でも求心力を持続している都市は、常に新たな価値を創造しながら独自の発展を続けています。

その発展のためには、機能性、環境性、強靭性を基軸としたハード中心の成長ではなく、ハードという都市基盤の上で、活発な交流や活動から新たな産業を生み出すようなソフト中心の都市創造が必須なことは自明です。

とりわけ価値創造の源泉となる「人」を中心に据えた都市変容(アーバントランスフォーメーション)の実現は、ここ大丸有にとどまらず、都市に競争力をもたらすまちづくりの中心テーマとなり得ると考えられます。

【高木教授のビジョンと提言】

高木教授が第一部のパネルディスカッション「ポストシリコンバレー/クリエイティブシティの現状と今後」に登壇しました。今後の都市のあり方を高木教授が提唱する「デフレーミング」に基づき概念化し、都市やスマートシティの第一人者の著者と共同執筆した『インターネット・オブ・プレイス 「都市」の新しい拡張』(東大出版会)の概要を紹介し、都市が創造性を育むための論点を提示しました。特に、「挑発的な刺激」を得られる場や仕組みづくり、個人だけではなくチームとしての創造性を高めるための場づくりの重要性を強調し、その一例として、慶應丸の内シティキャンパスで実施しているデフレーミングに基づく事業創造ワークショップなどを紹介しました。

イノベーションを生み出す環境として、クリエイティブシティの研究にも取り組んでいます。

大丸有まちづくり協議会シンポジウムの動画もぜひご覧ください。

また、2月22日には東京大学とソニーグループの越境的未来協創社会連携講座(通称:Creative Futurists Initiative)のキックオフシンポジウムが行われ、高木教授が関連活動としてデフレーミングに基づく事業創造の経験を紹介し、越境的な知見の交流の重要性とその際に有効な成果を生むための仕組みの重要性について講演しました。

今後、この社会連携講座とも連携して、デフレーミングに基づくイノベーション/事業創造の取り組みも行っていきます。

東京大学×ソニーグループ 越境的未来協創社会連携講座の詳細やシンポジウムの模様はこちらからご覧ください。

Creative Futurists Initiativeキックオフシンポジウムより

〇デフレーミングを用いたイノベーション/事業創造に関する教育活動

その他に、東京大学の学生向けに授業内でデフレーミングのワークショップを実施するなど、学生向けの教育活動も開始しています。

また、タイのスリパトゥム(Sripatum)大学・Graduate School of Management(大学院経営学研究科)にてデフレーミングに基づく事業創造ワークショップを全編英語で実施しました。タイにおけるデフレーミングに基づくイノベーションの事例と可能性について、現地の教員・大学院生の皆さんと議論を行いました。デフレーミングに基づく事業創造の国際的な展開についても取り組んでいます。

高木先生が2日間のDAO UTokyo 2024 カンファレンスで講演しました

2024年02月13日(火)

2024 年2月6-7日に東京大学の福武ホールにて東京大学情報学環ブロックチェーン研究イニシアティブ、Stanford Cyber Policy Center、Decentralization Research Center(分散型研究センター)が共同で「DAO UTokyo 2024」カンファレンスを開催いたしました。DAO(Decentralized Autonomous Organization)とは、分散型自律組織といい、従来の株式会社のような組織とは異なり、Web3 やブロックチェーン技術などを活用して、分散型で業務を実行したり、参加メンバーの投票により意思決定するような新しい組織形態です。「DAO UTokyo」は、アジア太平洋地域の研究者、政策立案者、実践家らが一堂に集まり、DAO およびWeb3 空間に関する研究、法的観点、政策について議論する招待制のカンファレンスです。ハーバード大学で開催された「DAO Harvard」などに続くカンファレンスで、日本、アメリカ、韓国、台湾などから多岐にわたる参加者 70 人近くが集まり、スタートアップの起業家、研究者、Ethereum Foundation(イーサリアム財団)のメンバー、ソウル大学、スタンフォード大学、政策関係者など多様なバックグラウンドの人々とつながる貴重な機会となりました。

イベントの概要としては、

① Day 1 はポリシーフォーカスで、アジア太平洋地域でのWeb3 ポリシーの取り組み、成功事例、課題についてのライトニングトークやパネルディスカッションが行われました。

② Day 2 は研究フォーカスで、協同組合、オープンソースコミュニティ、DAO などが公正な所有権を実現する役割や、それらが直面している法的障壁等についてのライトニングトークやパネルディスカッションが行われました。非DAO Web3 研究に関するトークもありました。

高木先生が「DAO Development」をテーマに講演しました。

DAO はビットコイン誕生当初から存在する概念であるものの、普及に伴って変遷を遂げてきたことが紹介されました。原型であるDAO1.0、分散型金融などの分野で複雑化してきたDAO2.0 に対して、DAO3.0 は投票権にフォーカスしたもので、広く普及しつつあるものの技術的には必ずしも先進的なものではないことが示されました。

リアルブレークアウトルームでは、5 人一組くらいでテーブルに分かれ、フリートークも行われ、貴重な情報交換や連携の機会になったと考えられます。カンファレンスを通じて学生や社会人向けにWeb3 分野の最新動向の情報提供、また研究発表の機会が提供されました。

今回のカンファレンスで、世界のWeb3 やDAO に関する専門家が集まり、対話を行う場を作ることが重要であり、東京大学がそのような場として期待されていることがわかったと高木先生が述べていました。

今後もデフレーミング、Web3 分野のシンポジウム開催を通じて、社会をより良くし、経済的にも持続可能な仕組を作っていける人材の育成を行い、創造性豊かな社会の実現に向けて取り組んでいけるように皆様のご支援をお願いいたします。ぜひご支援を賜りますようお願い申し上げます。

DAO UTokyo 2024 Conference について詳しくはこちらをご覧ください。

高木先生が「FACE2023 シンポジウム」で都市創造とアーバントランスフォーメーションについて話しました

2023年12月21日(木)

2023年11月28日に丸ビルホールで開催された大丸有まちづくり協議会が主催するシンポジウム「FACE2023対面すれば、生まれる未来。」に高木先生が登壇しました。

大丸有は大手町・丸の内・有楽町の略で、日本を代表するビジネス街を舞台に、どうすれば創造性豊かな都市を作れるのかをテーマに開催されました。

【イベント概要】(イベントウェブサイトより抜粋引用)

UX: アーバントランスフォーメーションへの挑戦-ポストシリコンバレーの行方-

いつの時代でも求心力を持続している都市は、常に新たな価値を創造しながら独自の発展を続けています。

その発展のためには、機能性、環境性、強靭性を基軸としたハード中心の成長ではなく、ハードという都市基盤の上で、活発な交流や活動から新たな産業を生み出すようなソフト中心の都市創造が必須なことは自明です。

とりわけ価値創造の源泉となる「人」を中心に据えた都市変容(アーバントランスフォーメーション)の実現は、ここ大丸有にとどまらず、都市に競争力をもたらすまちづくりの中心テーマとなり得ると考えられます。

【高木先生のビジョンと提言】

高木先生が第一部のパネルディスカッション「ポストシリコンバレー/クリエイティブシティの現状と今後」に登壇しました。今後の都市のあり方を高木先生が提唱する「デフレーミング」に基づき概念化し、都市やスマートシティの第一人者の著者と共同執筆した『インターネット・オブ・プレイス 「都市」の新しい拡張』(東大出版会)の概要を紹介し、都市が創造性を育むための論点を提示しました。特に、「挑発的な刺激」を得られる場や仕組みづくり、個人だけではなくチームとしての創造性を高めるための場づくりの重要性を強調し、その一例として、慶應丸の内シティキャンパスで実施しているデフレーミングに基づく事業創造ワークショップなどを紹介しました。

イノベーションを生み出す環境として、クリエイティブシティの研究にも取り組んでいます。

大丸有まちづくり協議会シンポジウムの動画もぜひご覧ください。

未来の都市創造に共に挑戦し、成果を築くために、

皆さまの温かいご支援をお願い申し上げます。

担当チーム

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

akira kadota

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>

<デジタル・イノベーション人材育成プロジェクト>