プリンストン大学との戦略的提携基金

プリンストン大学との戦略的提携について

東京大学は、世界のトップ拠点との教員・学生交流の推進や、国際連携及び国際発信の強化等を通じて、「グローバル・キャンパスの形成」や「学術の多様性の確保と卓越性の追求」を図ることを最優先課題としています。

本学と米国プリンストン大学は、様々な分野における長年の学術交流の実績をもとに、平成22年に全学学術交流協定を締結しておりますが、平成25年1月には共同研究や教員・学生交流のさらなる促進を図るため、両大学の信頼関係に基づいた戦略的な提携関係を構築することで両大学間で合意し、これに係る覚書を締結しました。

これに伴い、プリンストン大学との学生交流における学生の派遣費用を支援することを主な目的に、「プリンストン大学との戦略的提携」基金を立ち上げました。

同基金の立ち上げ以降、皆さまにいただきましたあたたかいご支援を大切に活用させていただき、下記の活動を中心にプリンストン大学との交流を発展させ、本学における教育・研究の更なる国際展開を推進してまいりました。特に学部学生の交流は画期的で、両大学の学生にとって素晴らしい機会になっています。

2023年1月には、全学学術交流協定と戦略的提携関係に係る覚書を更新し、両校間の教育・研究交流をより一層加速させていくことで合意しました。このような東京大学の動きにぜひともご支援よろしくお願いいたします。

プリンストン大学との連携の内容

東京大学とプリンストン大学における戦略的な提携関係に基づき、以下のような形で交流を行っています。

・相互の教員によるセミナー

・大学院レベルでの研究ワークショップ

・学部学生、大学院生のためのサマー・ウインターラボ

・教員、学生のための海外研修プログラム

具体的には、共同研究・教育プロジェクトの公募や学部学生向けのウインタープログラムを中心に、学生、教員、職員の継続的な相互交流を通した教育・研究交流を、大学全体として推進しています。

〇公募によるプリンストン大学との共同研究・教育プロジェクトの推進

両大学共同の研究・教育プロジェクトを “東京大学-プリンストン大学共同研究・教育プロジェクト”として公募し、両大学による審査・採択を経て、優れたプロジェクトの費用を助成しています。これまで2025年時点で12回公募を行い、合計40件の共同プロジェクトが採択され、両大学による共同研究及び共同教育を推進しています。戦略的な提携関係の構築以降、共同研究・教育プロジェクトの枠組みにおける対面での交流実績が、2024年時点で学生派遣約180名、学生受入約160名、研究者派遣約110名、研究者受入約170名となっています。両校を代表する世界的研究者が代表者となっている共同プロジェクトは研究的にはもちろんのこと、学生交流を通して教育的にも大きな成果をあげています。

【これまで費用を助成してきた共同研究・教育プロジェクトの例】

カブリ数物連携宇宙研究機構

プリンストン大学Department of Astrophysical Sciencesとの、超広視野多天体分光器(Prime Focus Spectrograph)や宇宙マイクロ波に関する共同研究・教育プロジェクト

先端科学技術研究センター

プリンストン大学Department of Computer Scienceとの、新たなAI技術の開発に関する共同研究・教育プロジェクト

東洋文化研究所

プリンストン大学School of Architectureとの、気候変動適応に関するアメリカ・イタリア・日本の国際比較をテーマとした共同研究・教育プロジェクト

人文社会系研究科

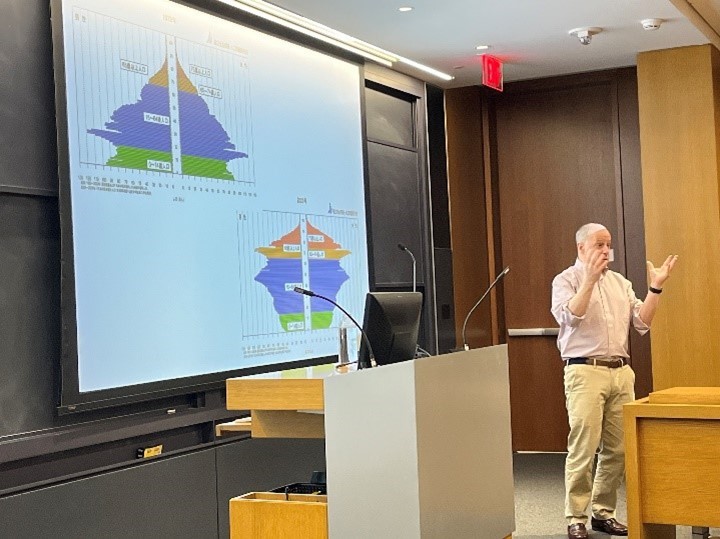

プリンストン大学Department of Sociologyとの、東アジアにおける人口統計や不平等に関する共同研究・教育プロジェクト

情報学環・学際情報学府

プリンストン大学Department of Anthropologyとの、都市セキュリティの変化に関する共同研究・教育プロジェクト

〇東京大学-プリンストン大学合同ウィンタープログラムの実施

2022年度から毎年3月に、約2週間、本学の学部学生とプリンストン大学の学部学生がプリンストン大学等で共に学ぶプログラムを実施しています。2024年度は”People and Culture of Japan in the United States—Past, Present and the Future” をテーマに、本学とプリンストン大学からそれぞれ8名の学生が参加し、米国で活躍する専門家による講義を受け、意見交換しました。講義やディスカッションに加え、現地の文化施設等への訪問、プリンストン大学院で学ぶ東大卒業生との交流会などを通して、両大学の学生の日米理解を深めることも本プログラムの狙いとしています。

2025年活動報告

-対面交流で教育・研究の協創を推進-

2026年01月29日(木)

プリンストン大学との戦略的提携基金活動概要

本年度も、東京大学とプリンストン大学の連携活動を支えてくださった寄付者の皆さまに、心より感謝申し上げます。皆さまのご支援により、学生や研究者が貴重な国際交流の機会を得ることができ、両校の関係をさらに発展させることができました。

2025年度は、以下の3つの主要な活動を実施しましたので報告します。

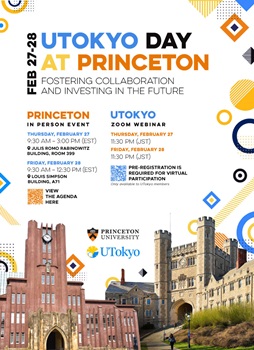

UTokyo Day at Princeton

2025年2月27日(木)-28日(金)に、プリンストン大学とのイベント”UTokyo Day at Princeton - Fostering Collaboration and Investing in the Future -”を、ハイブリッド形式にてプリンストン大学で開催しました。

共同研究・教育プロジェクト採択者による成果報告会および質疑応答や、全学交換留学や合同短期プログラム参加者による留学体験発表などが行われ、活発な意見交換がなされるなど、両校関係者が対面でつながりを強めるイベントとなりました。

関連リンク

“UTokyo Day at Princeton”を開催 -Fostering Collaboration and Investing in the Future-

東京大学-プリンストン大学共同研究・教育プロジェクト

2025年の公募では、20件の応募から4件の新規プロジェクトを採択し、昨年度から継続するものを含め計10件のプロジェクトを実施しました。共同研究に向けた会議開催、共同ワークショップの実施、学生の相互派遣などを通じて研究交流や共同論文執筆など、交流を深めています。

関連リンク

令和7(2025)年度東京大学プリンストン大学共同研究教育プロジェクト採択結果

東京大学‐プリンストン大学合同プログラム

2025年3月、「People and Culture of Japan in the United States: Past, Present, and Future」をテーマとし、東京大学とプリンストン大学から各8名ずつの学部学生が参加しました。11日間(渡航日を含む)にわたり、講義や意見交換、プリンストン大学構内にあるリチャードソン・オーディトリアムでクラシック音楽鑑賞などの文化体験を実施し、参加学生は多様な価値観に触れる学習経験を得るとともに、短期間で友情を育むことができました。

詳しくは以下のリンクの記事を是非ご参照ください。

関連リンク

東京大学‐プリンストン大学 合同プログラム「People and Culture of Japan in the United States: Past, Present, and Future」(2025)開催報告 | 東京大学ニューヨークオフィス

令和7(2025)年度東京大学-プリンストン大学共同研究・教育プロジェクトを実施しました

2025年10月07日(火)

東京大学とプリンストン大学は平成25(2013)年度より、プリンストン大学との戦略的パートナーシップ覚書(平成25(2013)年1月締結)に基づき、共同研究・教育プロジェクトを実施しています。

このプロジェクトでは、本学とプリンストン大学との研究者が行う共同研究・教育プロジェクトに対し、両機関共同で助成支援を行います。今回は、令和6(2024)年度の公募に続き、12回目の募集となりました。

支援期間は最大3年間で、令和7(2025)年3月11日から5月15日まで公募をした結果、20件の申請がありました。両機関のJoint Government Committeeによる慎重な審議の結果、以下4件の採択プロジェクトが決定しました。各採択プロジェクトは、今秋から開始予定です。

*プリンストン大学(Princeton University):1746年に設立された、アイビー・リーグの大学 8 校のうちの 1 校。アメリカで 4 番目に歴史があり、人文・社会科学から自然・応用科学まで幅広い分野の学問をカバーする。研究のみならず学部教育に力を入れている大学としても有名で、学生の教育と最先端研究との両立を成功させている数少ない大学である。

“UTokyo day at Princeton

-Fostering Collaboration and Investing in the Future-”を開催しました

2025年04月21日(月)

2025年2月27日(木)-28日(金)に、プリンストン大学とのイベント”UTokyo Day at Princeton - Fostering Collaboration and Investing in the Future -”を、ハイブリッド形式にてプリンストン大学で開催しました。

本学とプリンストン大学は、2013年1月に戦略的パートナーシップ覚書を締結して以来、これまで10年以上にわたり、さまざまな分野で連携・交流を進めてきました。両校が共同ファンドを設置し、共同研究・教育プロジェクトへの助成を行っているほか、学部学生・大学院生向けの全学交換留学や、学部学生を対象とした合同の短期プログラムも実施しています。また、両校を会場としてUTokyo Day, Princeton Dayを交互に開催してきており、本イベントはこれまでの活動の振り返りと今後の交流のさらなる発展に向けた議論の場となりました。

初日はまず、本学との戦略的パートナーシップをプリンストン大学側で担当するPIIRS(Princeton Institute for International and Regional Studies)より、Director であるDeborah Yashar氏の開会挨拶に続き、本学藤井総長(ビデオメッセージ)、林理事・副学長、Vice Provost for International Affairs and Operationsである Aly Kassam-Remtulla氏(PIIRS Executive Directorである Trisha Craig氏が代読)より、両校の研究・教育交流の重要性と本イベントへの期待が述べられました。続いて、両校の戦略的パートナーシップ開始当初から、活動に対して多額のご寄付をいただいている公益財団法人小笠原敏晶記念財団の小笠原三四郎理事長より、プリンストン大学卒業生で財団の設立者である小笠原敏晶氏のお話を交えていただきながら、来賓ご挨拶を頂戴しました。

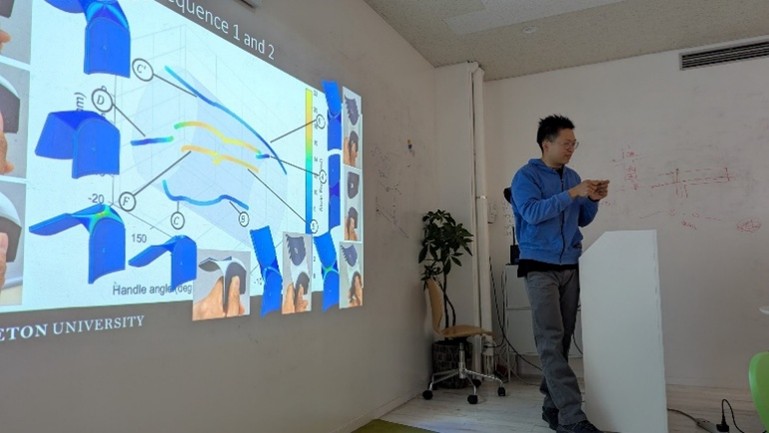

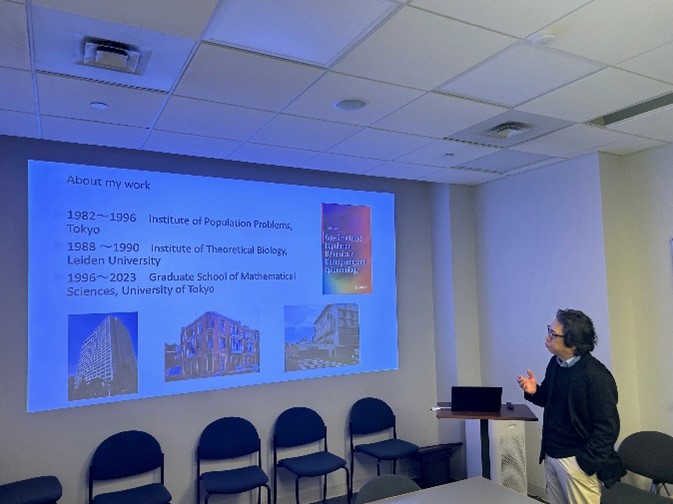

続いて、両校のJoint Governance Committee座長であるJames Raymoプリンストン大学教授と佐藤仁総長特任補佐・教授(東洋文化研究所)より、これまでの両校のパートナーシップの経緯や共同研究・教育プロジェクト、合同学生交流プログラム、交流状況などの説明が行われました。共同研究・教育プロジェクトの助成金採択者による発表セッションでは、Joint Governance CommitteeのメンバーであるMichael Straussプリンストン大学教授と石原広恵准教授(新領域創成科学研究科)がモデレーターとなり、吉田直紀教授(理学系研究科)、大坪庸介教授(人文社会系研究科)、プリンストン大学からLaurence Ralph教授、John Ikenberry教授よりプロジェクトの概要や成果報告がありました。会場からは多くの質問が挙がり、関心を集めました。

午前の部を終了後、森美樹夫 在ニューヨーク総領事・大使と小笠原敏晶記念財団理事長、常務理事を迎えて行われたChristopher L. Eisgruberプリンストン大学学長主催による昼食会では、同学長より両校の間で幅広い分野での質の高い交流が行われていることへの評価と、今後も交流が何十年と続くことへの期待が述べられました。ニューヨークで実施しているプリンストン大学との合同プログラムにもご協力いただいている森総領事・大使からは、両校の戦略的パートナーシップへの感謝と期待が述べられました。林理事・副学長からは、プリンストン大学での開催御礼および両校の長期にわたる関係に感謝を込めた挨拶が行われました。

また、共同研究・教育プロジェクトに携わる両校の大学院生による発表セッションでは、Joint Governance CommitteeのメンバーであるSheldon Garon教授がモデレーターとなり、本学からは大学院学生とポスドクの2名が、プリンストン大学の学生等3名と、パネルディスカッションの形式で共同研究や留学経験で得たことについて討論しました。

2日目はまず、矢口祐人副学長・教授(グローバル教育センター長、総合文化研究科)とプリンストン大学のRebecca Graves-Bayazitoglu氏(Senior Associate Dean of the Office of International Programs)により、両大学が実施している全学交換留学や合同短期プログラムなどの学生交流プログラムの紹介がありました。

次に、本学からプリンストン大学に交換留学中の学生2名と、プリンストン大学の学生3名による、両校での留学体験の発表がありました。会場からは、留学の動機や両校での学生生活を体験しての違いなどについて、積極的に質問が寄せられました。

続いて、ニューヨーク・プリンストン大学での合同短期プログラム(東京大学‐プリンストン大学 合同プログラム「People and Culture of Japan in the United States: Past, Present, and Future」開催報告 | 東京大学ニューヨークオフィス・東京大学‐プリンストン大学 合同プログラム「環境と持続可能性」開催報告 | 東京大学ニューヨークオフィス)を引率していたSarah F. Strugnell氏がモデレーターとなり、プリンストン学生2名が参加体験を発表し、プログラムを通じて育まれた現在も続く友情を語りました。

プログラム参加学生の意見も参考に、学生交流プログラムをより充実させるべく、両校が協力して引き続き取り組んでいくことを確認し、イベントは幕を閉じました。

本イベントは、戦略的パートナーシップにおける相互の強い信頼関係やステークホルダーとの連携を確認する機会にもなりました。イベント終了後には、早速両校の担当教員間で、プリンストン大学生の派遣促進などの課題について、具体的な話し合いを行っており、本イベントを機に、プリンストン大学との共同研究や学生交流のさらなる発展に向け、取り組んでまいります。

2024年活動報告

-教育研究多岐に渡る交流を実施-

2025年01月30日(木)

プリンストン大学との戦略的提携基金活動概要

本年度も、東京大学とプリンストン大学の連携活動を支えてくださった寄付者の皆さまに、心より感謝申し上げます。皆さまのご支援により、学生や研究者が貴重な国際交流の機会を得ることができ、両校の関係をさらに発展させることができました。

2024年度は、以下の4つの主要な活動を実施(予定含む)しましたので報告します。

東京大学-プリンストン大学共同研究・教育プロジェクト

2024年の公募では、SDGs、AI、気候変動、社会的不平等などを優先分野とし、15件の応募から4件の新規プロジェクトを採択しました。これにより、昨年度から継続するものを含め計10件のプロジェクトを助成しました。ワークショップやサマースクール、国際共同授業などを通じて研究交流を実施し、23名の学生・研究者をプリンストン大学に派遣し、プリリンストン大学から20名の学生・研究者を受入れました。

東京大学‐プリンストン大学合同プログラム

2024年3月、「People and Culture of Japan in the United States」をテーマに、8名の東京大学学部学生と5名のプリンストン大学学部学生が参加しました。約10日間にわたり、講義や意見交換、カーネギーホールでの音楽鑑賞などの文化体験を実施し、プログラム終了後も交流を続ける友好関係が築かれました。

詳しくは以下のリンクの記事を是非ご参照ください。

Nassau Hall Society Kyoto Japan 2024 Conference

2024年6月、プリンストン大学が京都で開催したNHS2024カンファレンスに東京大学を代表して林香里理事・副学長が参加しました。両校の10年以上にわたる連携をテーマにスピーチを行い、約200名のプリンストン大学関係者や同窓生を前に特別なパートナーシップを再確認しました。

UTokyo Day at Princeton

「2025 UTokyo Day at Princeton -Fostering collaboration and investing in the future-」を2025年2月27日-28日に開催し、これまでの活動の総括や、今後の連携の在り方について議論する予定です。

関連リンク

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z1311_00051.html

2023年活動報告

-渡航を伴った研究者・学生交流がコロナ禍前の水準に回復し、新たな短期学生交流プログラムを実施-

2024年01月25日(木)

・「東京大学-プリンストン大学共同研究・教育プロジェクト」

両大学において共同プロジェクトの公募を行う“東京大学-プリンストン大学共同研究・教育プロジェクト”において、2022年度に新規で採択した3件を含め、13件のプロジェクトの費用を助成しました。2023年は、実際の渡航を伴った学生・教員交流がコロナ禍前の水準まで回復し、約30名の学生をプリンストン大学に派遣することができました。

・「2023 Princeton-Day at UTokyo」の実施

2023年1月には、プリンストン大学との戦略的パートナーシップ覚書締結10周年を迎える記念として、両大学による共同イベントである「2023 Princeton-Day at UTokyo」を、本学にてハイブリッド形式にて開催しました。プリストン大学のChristopher Eisgruber学長、本学藤井総長からの挨拶、また寄付者である小笠原敏晶記念財団の小笠原理事長よりご挨拶をいただきました。基調講演ではDavid Macmillanプリンストン大学教授(Dept. of Chemistry, 2021年ノーベル化学賞受賞者)よりご自身の研究に関する講演がありました。加えて、「東京大学-プリンストン大学共同研究・教育プロジェクト」の参加者からの発表や、関係教員によるパネルディスカッションを実施し、現地・オンラインを含め約100名の参加がありました。詳細は以下のウェブページをご覧ください。

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z1311_00051.html

また、これまでの両校間における共同研究や教員・学生交流実績を踏まえ、同月にプリンストン大学との国際交流協定(全学協定)と、戦略的提携関係に係る覚書を更新しました。

・「東京大学‐プリンストン大学合同プログラム」

2023年3月には初めての試みとして、「東京大学‐プリンストン大学合同プログラム」として、本学とプリンストン大学の学部学生が共に「環境と持続可能性」について学ぶ機会を提供するプログラムを実施しました。本プログラムは、本学における学部学生の国際的な学習や交流の機会への参加を後押しする全学的な取り組みである国際総合力認定制度(Go Global Gateway)の活動の一環としても位置づけられています。本プログラムは2023年3月12日~3月20日にかけて実施し、国際総合力認定制度の認定者である5名の学部学生とプリンストン大学の3名の学部学生が意見交換と交流を行いました。

3月12~16日までは東京大学ニューヨークオフィスにて様々なフィールドで活躍する専門家の講義※を受講し、ニューヨーク市内でのフィールド学習に取り組みました。3月17日にはラトガース大学にて同大学と日本との関わりについて学びました。3月18~19日はプリンストン大学にて講義を受講するとともに、同大学大学院生のプレゼンテーションを聴講しました。また、プログラム期間中にはフィルムナイト(映画観賞会)や両大学合同の食事会が催され、それぞれの大学の学生は親睦を深めました。

多岐にわたるテーマについて共に学び、共に活動に取り組んだことで、双方の大学の参加学生が友好関係を築くことができました。学生は本プログラムのテーマである「持続可能性」についての理解を深めたのみならず、お互いの違いを認め合い、交流をすることで自身が“当たり前”だと思っていた自文化の特徴に疑問を投げかけることができました。

両大学の学生にとって非常に実りあるプログラムとなったことから、2024年3月には規模を拡大して実施する予定です。

※各講義を担当した教員・専門家、及び各講義のテーマは以下のとおりです。

○東京大学ニューヨークオフィス(3月12~16日)

・佐藤 仁 教授(東京大学):Justice and Climate Action: Resilient Communities in Asia

・Gregory Jaczko 講師(プリンストン大学):Nuclear Power: Climate Savior or Opportunist?

・Karen Shimakawa 准教授(ニューヨーク大学):Performing Possible Futures

・市川 小百合 氏(国際連合日本政府代表部一等書記官):What does my work and career mean for my life

○ラトガース大学(3月17日)

・若林 晴子 准教授(ラトガース大学):Rutgers Meets Japan: A Trans-Pacific Network of Students, Teachers, and Missionaries in the Late Nineteenth-Century

○プリンストン大学(3月18~19日)

・James Raymo 教授(プリンストン大学):Population and Sustainability

皆さまにいただきましたご支援は、上記の活動へ大切に活用させていただきました。あたたかいご支援に心より感謝申し上げます。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

公益財団法人小笠原敏晶記念財団へ活動報告を行いました

2023年05月30日(火)

(右)小笠原敏晶記念財団 小笠原三四郎理事長

(左)東京大学 林香里理事・副学長

2023年5月22日、プリンストン大学との戦略的パートナーシップ事業へ継続的なご支援をいただいている公益財団法人小笠原敏晶記念財団様を訪問し、本事業の運営に主に関わる教員より2022年度の活動報告を行いました。

同財団様は自然科学・技術分野および文化・芸術等人文社会科学分野への助成、支援、顕彰等並びに国内外の人的交流促進等を図り、創造的で豊かな社会生活の実現に寄与することを目的としており、本事業の趣旨に賛同して2013年度よりご寄付の支援をしてくださっています。

報告に対して同財団様から本事業への評価やご提案もいただき、今後のプリンストン大学との連携強化の参考になる有意義なディスカッションが行われました。

なお、ディスカッション終了後、同財団様からのこれまでのご支援を称え、東京大学基金「特別栄誉会員※」記念プレートを贈呈させていただきました。

※「特別栄誉会員」の称号は累計寄付金額1億円以上の寄付者様に贈られます。

2022年活動報告

-渡航を伴った交流も徐々に再開-

2023年05月15日(月)

両大学において共同プロジェクトの公募を行う“東京大学-プリンストン大学共同研究・教育プロジェクト”において、2022年度に新規で3件を採択し(現在まで合計32件)、助成を行いました。2022年度は、新型コロナウイルスにかかる渡航規制が緩和され、実際の渡航を伴った交流も徐々に再開されました。

2023年1月には“2023 Princeton-Day at UTokyo”を、戦略的パートナーシップ覚書締結10周年を迎える記念として本学にてハイブリッド形式にて開催しました。Eisgruberプリンストン大学学長、本学藤井総長からの挨拶、また寄付者である小笠原敏晶記念財団の小笠原理事長よりご挨拶をいただきました。共同研究・教育プロジェクトでの参加者からの発表や、関係教員によるパネルディスカッションを実施し、現地・オンラインを含め約100名の参加がありました。

また、2023年3月には初めての試みとして、本学のGo Global Gateway(国際総合力認定制度)の一環で、「環境と持続可能性」をテーマに、本学とプリンストン大学の学部学生が共に学び、交流する短期プログラムを実施しました。東京大学ニューヨークオフィスにて様々なフィールドで活躍する専門家の講義を受講し、ニューヨーク市内でフィールド学習に取り組みました。ラトガース大学では同大学と日本との関わりについて学び、プリンストン大学では講義を受講するとともに、同大学大学院生のプレゼンテーションを聞きました。

皆さまにいただきましたご支援は、上記の活動へ大切に活用させていただきました。あたたかい ご支援に心より感謝申し上げます。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

2020年活動報告

2021年04月01日(木)

・2021年3月にプリンストン大学とのオンラインイベント「2021 Princeton-UTokyo Day」が開催され、本学およびプリンストン大学の関係者約80名の出席がありました。

両校においてこれまで活動してきた教員自身の研究分野とこれまでの成果に沿って交流実績についての発表や、両校の複数の大学院生・若手研究者のパネルセッションが行われ、実際に交流に参加した感想や、今後のパートナーシップに対する具体的な提案など活発な議論がありました。

本シンポジウムは強固な関係を構築しているプリンストン大学と、今後どのように交流を発展していくかについて考えさせられる非常に有意義なイベントとなりました。

・2020年度の共同研究・教育プロジェクトの公募については、4件採択(現在まで合計27件)されました。

皆さまにいただきましたご支援は、上記の活動へ大切に活用させていただきました。あたたかいご支援に心より感謝申し上げます。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

<プリンストン大学との戦略的提携基金>

<プリンストン大学との戦略的提携基金>

<プリンストン大学との戦略的提携基金>

(東京銀杏会・岡田幸村)

<プリンストン大学との戦略的提携基金>

<プリンストン大学との戦略的提携基金>

<プリンストン大学との戦略的提携基金>

<プリンストン大学との戦略的提携基金>