統合分子構造解析拠点「FS CREATION」における研究と教育の支援基金

【重要なお知らせ】

*このプロジェクトは寄付募集を終了しました。

皆さまの温かいご支援に感謝申し上げます。

=============================================

※本基金は2022年10月に「藤田ナノサイエンス基金」から〔統合分子構造解析拠点「FS CREATION」における研究と教育の支援基金 〕に名称を変更しました。

FS CREATIONの研究内容

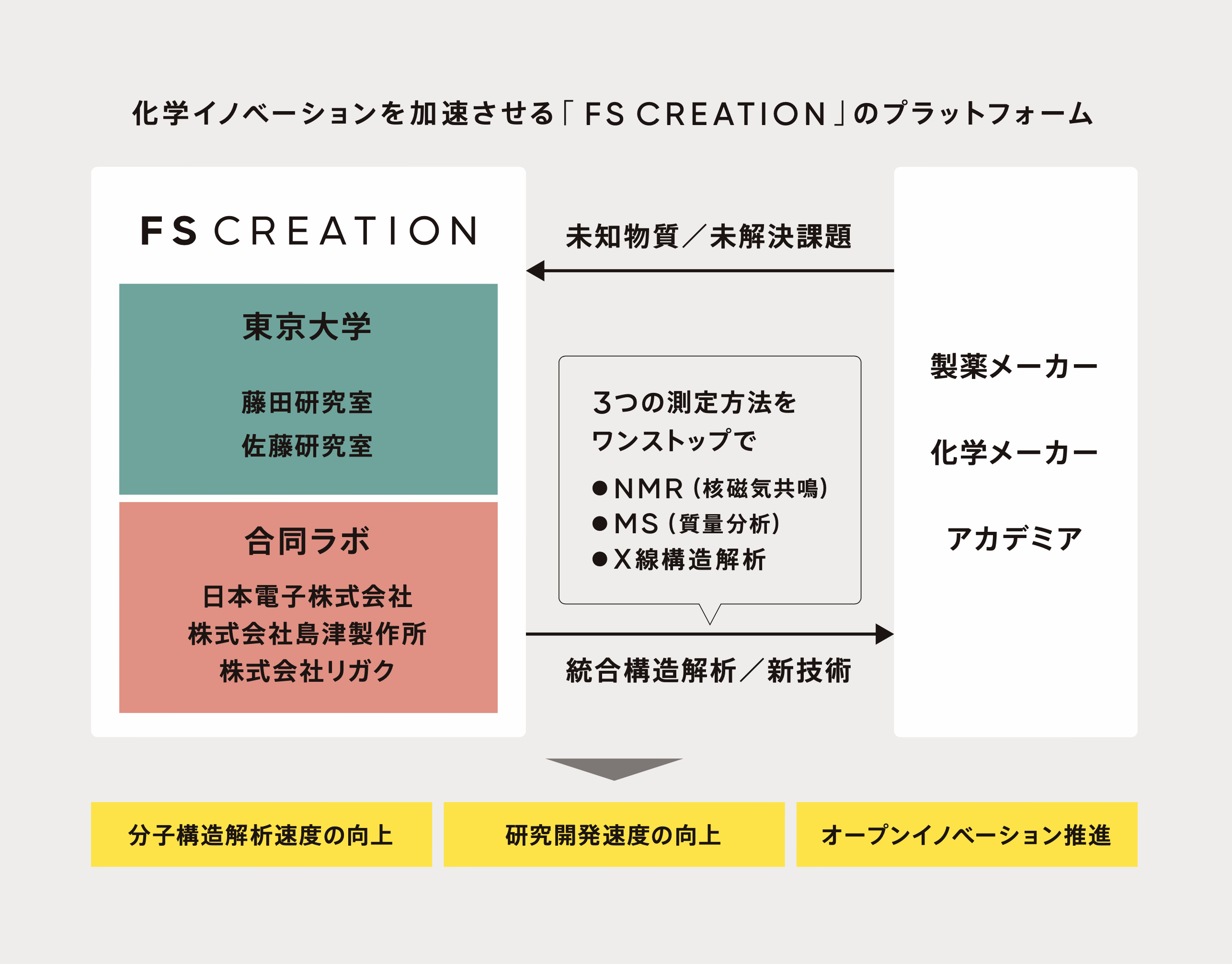

2022年に開設したFS CREATIONは、ライフサイエンス研究の基盤となる「統合分子構造解析」を主軸とする、本分野における世界唯一のオープンイノベーション拠点です。

FS CREATIONの母体の1つである藤田研究室は、「自己組織化」という複数の分子が比較的弱い相互作用でおのずと秩序だって集合し機能化する現象を、世界でいち早く科学の世界に取り入れました。そして長年の研究の結果、「結晶スポンジ法」と呼ばれる画期的な分子構造解析手法を発見しました。この新技術により、たとえば創薬の過程でできる微量化合物の立体構造が素早く解析できるようになり、新しい薬の開発期間が大幅に短縮されます。この技術は薬学や医学のみならず、食品や農薬、香料、有機合成など広く応用されます。

「自己組織化」とは

人間社会でも、はじめは無秩序な集団が人と人の触れ合いを重ねるうちにおのずと組織化し、機能化した集団に成長します。このように、構成成分が収まりの良い状態を求め秩序化する仕組みは自己組織化と呼ばれ、宇宙でも生体内でも、あるいは経済や産業が発展する過程でも起こっています。ところが、原子・分子のレベルでものづくりを担う化学の分野では、半世紀ほど前までは自己組織化の現象は全くと言って良いほど注目されていませんでした。藤田研究室は、金属と有機化合物の間に働く弱い結合(配位結合)を駆動力とする自己組織化に世界でいち早く取り組みました。1990年に報告した正方形分子の自己組織化が,その最初の例です。

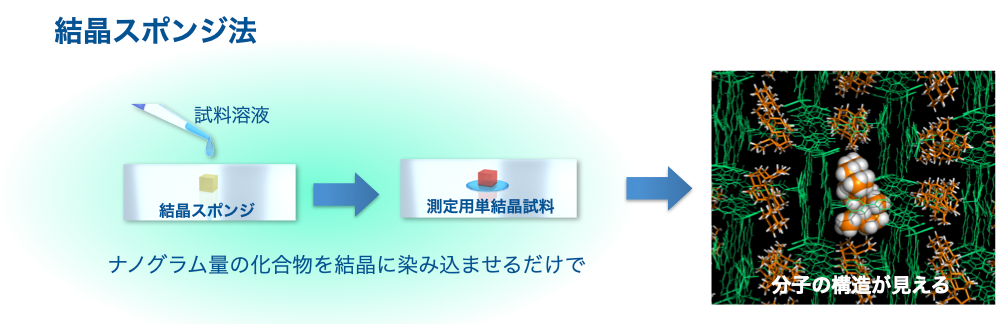

科学100年の課題を解決した「結晶スポンジ法」

長年の自己組織化の研究から、ミクロの細孔(穴)が空いた物質をつくることができました。この物質は様々な有機化合物をスポンジのように吸い込みますので、これを結晶スポンジと名付けています。吸収された化合物は細孔を鋳型に強制的に周期配列をつくり出すことから、X線結晶構造解析により隅々まで構造が見えるようになりました。こうして,これまでX線結晶構造解析の「100 年問題」とまで言われていた試料の結晶化の工程を不要とする分子構造解析手法「結晶スポンジ法」が誕生しました。分子が関与するあらゆる研究分野で結晶スポンジ法が使われはじめています。

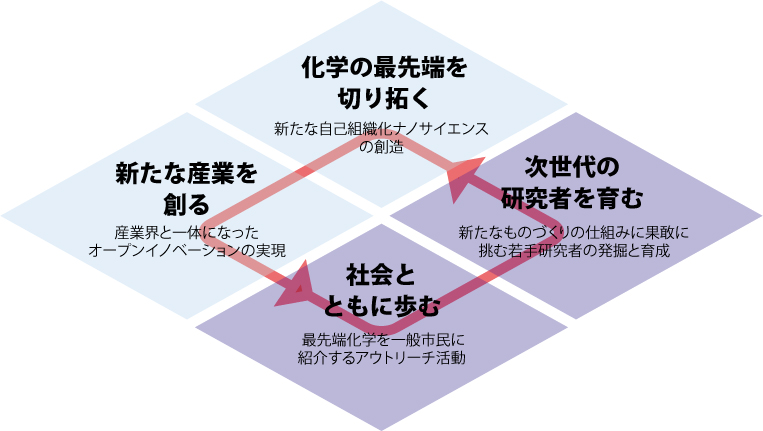

FS CREATIONの、4つの活動領域

どのように画期的な研究でも、研究室の中に留まっているだけでは何の価値も生みません。私たちは社会の皆さまと共に挑戦し、その成果を皆さまに還元しなければならないと考えています。

社会に役立つ科学であるために、私たちは4つのステップを設定しています。

① [科学の最先端を切り拓く]新たな自己組織化ナノサイエンスの創造

② [新たな産業を創る]産業界と一体になったオープンイノベーションの実現

③ [社会とともに歩む]最先端化学を一般市民に紹介するアウトリーチ活動

④ [次世代の研究者を育む]新たなものづくりの仕組みに果敢に挑む若手研究者の発掘と育成

今後の課題と本基金からのお願い

現在、②研究成果の事業活用に向けた取り組みについては民間企業との協働により活発に活動出来ていますが、①本研究のさらなる発展にはより多くのリソースを必要としており、また、研究と両輪で進めていくべき③研究の内容や成果を社会に伝えていく活動、そして ④この研究の未来を担っていく若い研究者を発掘し育てていく活動については道半ばであり、より力強く推進していかなければならないと考えています。

本研究で豊かな社会を創り、科学研究の重要さや楽しさを社会に広め、未来を担う優秀な科学者を育てていくために、ぜひ皆さまのお力をお貸しください。

若手研究者の発掘・育成とアウトリーチ活動の重要性

これまでそうであったように、科学は今後も何世代にもわたって継続的に進化を続け、豊かな社会創りに貢献していかなければなりません。しかし多くの報道等にもある通り、残念ながら近年、我が国の科学研究の世界的競争力は低下傾向にあります。研究予算の削減や若手研究者の就職難などの社会課題が、その背景として大きく横たわっています。日本では、自分の生涯をかける研究テーマを定め、その基本的なアイデアを固めていく20代後半から40代前半までの時期に、自分が本来やりたい研究に専念することができない立場にいる研究者が多いという現状があります。

こうした状況を打破するために私たち自身が出来ることとして、私たちは若手研究者に新たな機会・環境を与えてあげたいと考えています。

たとえば従来、若い研究者はベテランの研究者と同じ研究室に所属して、ある意味「下積み」のような期間を過ごす必要がありましたが、そのスタイルが優れた若い人たちを研究室から遠ざけてしまっている、あるいは若い研究者の成長スピードを遅らせているかもしれません。FS CREATIONは、複数の事業会社と場を共有し、社会実装に近い場所で異なる立場の研究者と意見や情報を交換しながら研究が出来るのが特長です。こうしたアグレッシブな環境において、余計な雑用等に時間を費やすことなく、若い研究者にいかんなく能力を発揮していただけるようにしたい。それが日本の科学力、ひいては国力を高めることに繋がっていくと信じています。

また、未来を創る優れた研究者を輩出するために、そしてこれからの研究活動のさらなる活性化のために、科学研究の重要性や研究者という職業の魅力に理解のある社会環境を創ることはとても重要です。そのために、最先端の研究成果を社会に伝えていくためのアウトリーチ活動にも、より力を入れていかなければなりません。

私たちはこれまで、高校生に向けて、ITCを活用した模擬授業・講演会や高額装置を使った実験実習を毎年複数行ってきました。また、わかりやすいweb動画の作成やテレビ番組への出演など、積極的に化学に関するコミュニケーションの機会創出に尽力しています。分子の世界を自分の視界で仮想体験できるVRシステムも開発しました。しかし、現状ではまだまだ社会的に有意な影響力を得るには至っていません。皆さまのお力をお借りして、こうした活動をさらに強化していきたいと考えています。

ご寄付の活用方法

いただいたご寄付は主に以下の通り、大切に活用させていただきます。

研究支援:新たな自己組織化ナノサイエンスの創造

社会認知促進:公開講座,講演会,見学会の開催

若手人材育成:ラボ内若手牧場の建設および運営費・若手研究者の雇用

FS CREATIONについて

東京大学は、産学協創を通じてイノベーションの加速を推進し、社会課題の解決と経済成長への貢献に取り組んでいます。イノベーション加速のためには、学知と企業の潜在能力との適切な融合が必要であり、研究開発段階から産業化を見据えたエコシステム構築が重要です。

統合分子構造解析のオープンイノベーション拠点であるFS CREATIONには、アカデミアから藤田誠卓越教授の研究室、佐藤宗太特任教授の東大社会連携講座「統合分子構造解析講座」、分子科学研究所・特別研究部門(藤田グループ)が参画。さらに産業界から、日本を代表する3大分析装置メーカーである株式会社島津製作所、日本電子株式会社、株式会社リガクを始め、多くの民間企業が参画し、産学間、そしてメーカー間の協創によって、分子構造解析に関する新しい産業創出を目指しています。

メッセージ

とても小さくて直接目で見ることのできない分子の世界は、私たちの暮らしや日常とは無関係だと思われがちです。しかし、私たちの世界のすべてのモノは分子によって出来ています。分子科学の進化は、世界のあらゆるモノをより良くしていくことに直結しているのです。人類の繁栄にとって、また、激しい国際競争にさらされている我が国にとって、不可欠かつ普遍的な重要性を持った学問分野です。

私たちの活動を長期にわたり継続性を持って実現するために不可欠なのが、安定した活動資金の確保です。本基金を通じて個人の皆様から企業の皆様まで裾野広くご支援を募ることにより、研究を強化・加速するとともに、特に若手研究者の育成と社会的認知の拡大に力を注ぎ、社会に大きく貢献していきたいと切に願っております。

皆さまのご支援を心よりお願い申し上げます。

FS CREATION

東京大学 大学院工学系研究科応用化学専攻

社会連携講座「統合分子構造解析講座」特任教授

分子科学研究所 客員教授

佐藤 宗太

関連情報

FS CREATIONの研究・活動内容に関する詳細は、こちらの各リンクをご参照ください

[FS CREATION]https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400181778.pdf

[東京大学藤田研究室]http://fujitalab.t.u-tokyo.ac.jp/

[東大社会連携講座 統合分子構造解析講座]https://satolab.t.u-tokyo.ac.jp/

[分子科学研究所 藤田 誠グループ]https://www.ims.ac.jp/research/group/m-fujita/

[自己組織化]https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/features/f_00054.html

[結晶スポンジ法]https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/features/f_00051.html

成果報告

2025年10月28日(火)

本プロジェクトは2020年2月に「藤田ナノサイエンス基金」として設立されました。その後、柏の葉の新しい研究拠点の立ち上げに伴い、2022年10月に「統合分子構造解析拠点『FS CREATION』における研究と教育の支援基金」に名称を変更いたしました。2025年9月をもちまして、目的を達成いたしましたので寄付募集を終了いたしました。たくさんのご支援を賜りましてありがとうございました。

学術研究面では、新たな自己組織化ナノサイエンスの創造をめざして最先端の研究を推進し、その成果は数々の原著論文の発表・国内外の学会発表につながりました。さらに、社会連携講座「統合分子構造解析講座」を通じて、産業界と一体になったオープンイノベーションを推進し、成果を挙げることができました。このような、大学での研究成果、産学連携による研究成果は、次世代の科学研究を担う中高大生を対象とした模擬授業・機器実習、幅広い世代を対象とするアウトリーチ活動を通じて紹介することができました。

2024年活動報告

-統合分子構造解析拠点「FS CREATION」における研究と教育-

2025年02月18日(火)

世界初の統合的に分子構造解析の手法を探索する拠点、「FS CREATION」では、アカデミアと産業界とが本気で連携しながら世界最先端の研究を推進しています。また、最先端研究の成果を、次世代の研究を担う中高生や一般市民の方たちへの教育・アウトリーチ活動も積極的に行っています。

FS CREATIONにおける活動を報告します。今後もFS CREATIONをご支援いただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

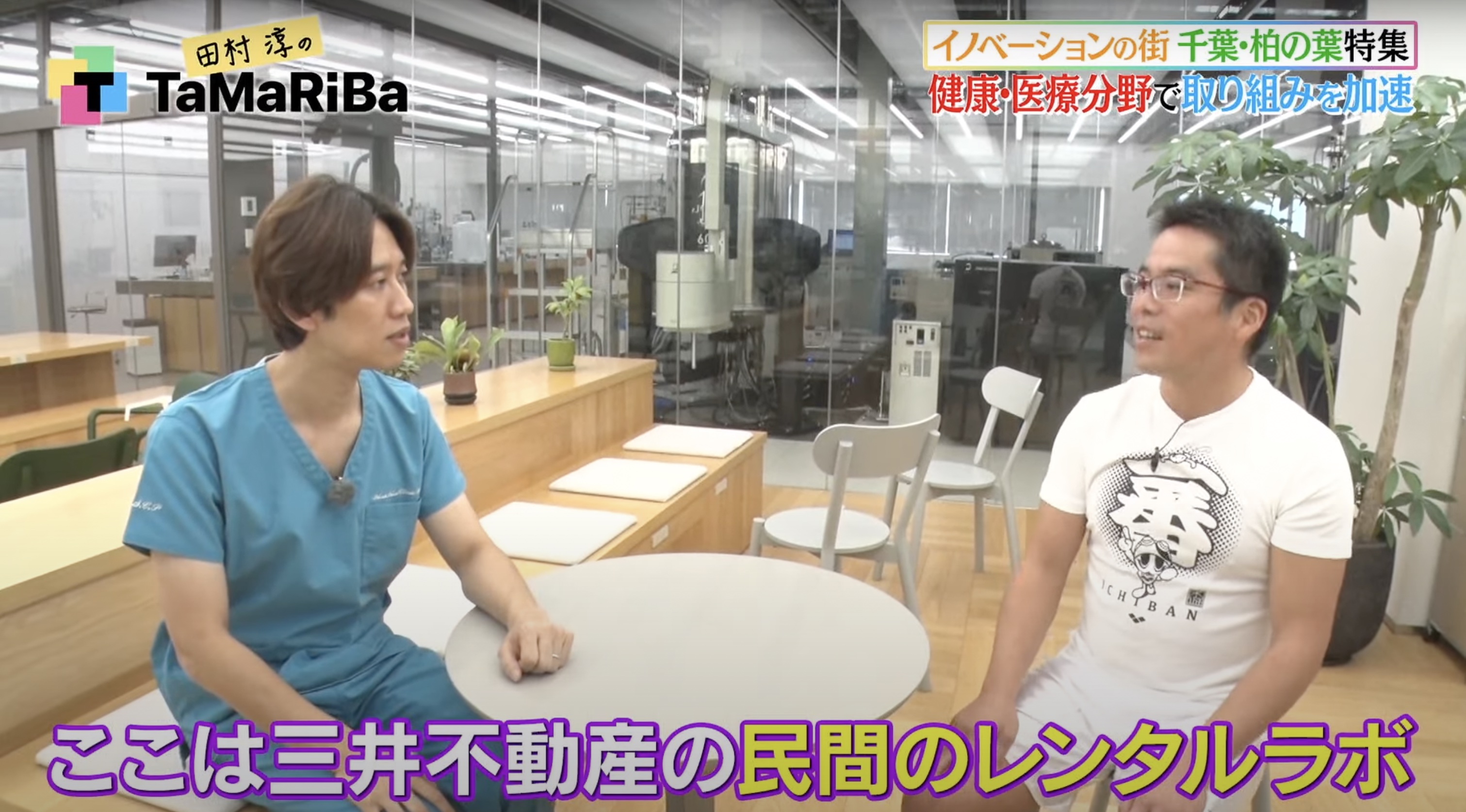

FS CREATION開設から3年目を迎えた2024年、たくさんの方たちに研究活動を知ってもらうことができました。2024年8月2日には、90名もの高校生たちが宮崎県立宮崎西高等学校からFS CREATIONに来訪してくれました。このサマースクールでは、FS CREATIONでともに活動している分析装置メーカーである島津製作所、日本電子、リガクの3社の研究員の方たちに加え、FS CREATIONが拠点をおく柏の葉の街を開発している三井不動産の社員の方たちと一緒に活動いたしました。街と一体化した研究活動、世界の分子科学を支える企業活動に触れてもらい、実際に3種類の精密分析機器を使った実習実験を体験してもらいました。当日の様子は こちら をご参照ください。

2024年12月21日には、FS CREATIONが拠点をおく千葉県と連携し、県内の理数教育拠点校 県立船橋、連携校 市川学園・県立柏・芝浦工大柏・長生・東葛飾・薬園台、あわせて7つの高校を対象としたウインタースクールを開講し、60名の高校生たちに来訪いただきました。参加した高校生たちは、大学の先生だけでなく、企業の研究者とも交流でき、さらに街全体でサイエンスを盛り上げようと工夫を凝らしている不動産デベロッパーにも大きな興味をもってくれました。

FS CREATIONを飛び出して、2024年1月12日に近畿大学理工学部で大学院生20名に、2024年11月20日に東京都立武蔵高等学校で高校生13名に、2024年11月30日に麻布高等学校 麻布中学で中高生28名に出張模擬授業をしました。2024年12月24日には愛知県内の高校生700名が集まった「科学三昧 in あいち 2024」にブース出展して分子科学の楽しさを感じてもらいました。

高校生だけでなく、幅広い層の一般市民の方にも魅力的な最先端分子科学を知ってほしいと思い、東京大学本郷キャンパスの東大生協第二購買部と手を組んで、オープンキャンパスが開催されていた2024年8月6-7日2日間にサイエンスイベントを開催しました。FS CREATIONで産学連携活動を行っている、ジーエルサイエンス、花王、三井不動産とともに活動し、香り成分の分析機器や、分子を精製する方法の展示、結晶スポンジの展示、分子を見て触って学べる「VR-MD」の体験コーナーなど盛りだくさん用意いたしました。本イベントを記念して、有機分子の精密構造決定法である結晶スポンジ法をわかりやすく伝えてくれるキャラクター「結晶すぽんじさん」のぬいぐるみも販売開始となりました㊗️。当日の様子は こちら をご参照ください。

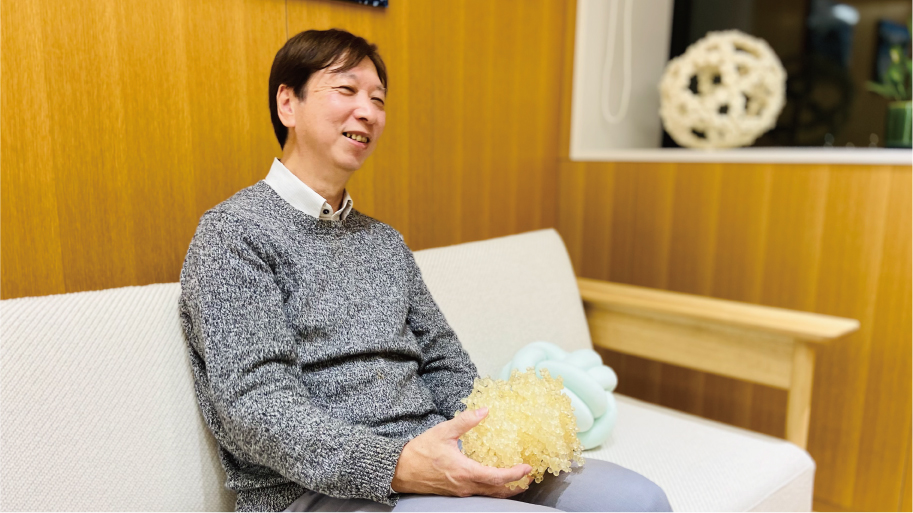

教育・アウトリーチ活動を推進している佐藤宗太 特任教授の想いをインタビューした記事をJAICI化学情報協会でご紹介いただきました。

また、産学連携を加速するFS CREATIONの建築に隠されたヒミツを三進金属工業の研究設備総合カタログVol.7 巻頭P.11-20にご紹介いただきました。

ぜひご一読ください。

本 東大基金について、柏の葉スマートシティのfacebookにて紹介いただきました!今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

(記事へのリンク:https://www.facebook.com/kashiwanoha.smart/posts/pfbid02kuxDkxfopw6YRDudUkvCsbnmnTNfVtsyhX7zpM8NWYYcUuVy89nVXf54sdUH8xh7l)

2023年活動報告

-統合分子構造解析拠点「FS CREATION」における研究と教育-

2024年02月09日(金)

世界初の統合的に分子構造解析の手法を探索する拠点、「FS CREATION」では、アカデミアと産業界とが本気で連携しながら世界最先端の研究を推進しています。また、次世代の研究を担う人たちへの教育活動も積極的に行っています。FS CREATIONにおける活動の一部を報告します。今後もFS CREATIONをご支援いただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【研究成果】

研究成果について、わかりやすい記事を社会連携講座「統合分子構造解析講座」のwebサイトで配信しています。ぜひご一読ください。また、研究内容をわかりやすく魅力的に発信するために、講座の公式ロゴ & マスコットキャラクターの「結晶すぽんじさん」を紹介するwebサイトを開設しました。オリジナルのクリアファイルは東大生協にて販売中。研究室グッズを東大生協で販売するのは東大の歴史の中で初の快挙と思われます。

2023年2月、天津大学分子+研究院 Zhe Sun研究室との共同研究の成果がChem. Commun.誌に掲載されました!単結晶X線構造解析がラジカル分子構造解明に役立っています。

2023年6月、東大理化大栗研究室との共同研究成果「アルカロイド合成中間体の安定化と構造決定に関する研究」がAngew. Chem. Int. Ed.誌に掲載され、雑誌の表紙を飾りました!

2023年7月、研究成果「X-ray and Electron Diffraction Observations of Steric Zipper Interactions in Metal-Induced Peptide Cross-β Nanostructures」がJ. Am. Chem. Soc.誌に掲載されました!この研究成果は、Chem Stationでも紹介してもらいました:「ペプチドの精密な『立体ジッパー』構造の人工合成に成功」

2023年8月、東大農学部 滝川研、理研播磨 米倉研との共同研究成果がTetrahedron Lett.誌に掲載されました!電子線回折が強力な構造解析ツールとして役立ちました。

2023年11月、分子研 三橋G、高エネ研 構造生物学研究センター 千田Gとの共同研究成果「Function and Structure of a Terpene Synthase Encoded in a Giant Virus Genome」がJ. Am. Chem. Soc.誌に掲載されました。放射光X線回折が強力な構造解析ツールとして役立ちました。本研究について、Nature Catalysis誌で紹介、Science誌のIn the Pipelineで紹介いただくなど、多くの興味をひいております。

2023年12月、学習院大 秋山G、東京理科大 山野本Gとの共同研究成果「Enantioselective Synthesis of 3-(N-Indolyl)Quinolines Containing Axial and Central Chiralities」がChem. Commun.誌に掲載!極細結晶試料に対して高輝度な放射光X線回折が強力な構造解析ツールとして役立ちました。

【教員の受賞など】

2023年1月1日、藤田 誠 卓越教授が朝日賞を受賞しました。学術、芸術などの分野で傑出した業績をあげ、わが国の文化、社会の発展、向上に多大の貢献をされた個人または団体に贈られる賞です。受賞を記念して、FS CREATIONのある柏の葉スマートシティの公式webサイトにインタビュー記事を掲載いただきました。

2023年4月1日、佐藤宗太 特任教授が、自然科学研究機構分子科学研究所の客員教授を併任することになりました。FS CREATIONは分子研の分室でもあります。ますます活動をもりたてて行きます。

2024年1月、日本化学連合「化学コミュニケーション賞2023」を佐藤宗太 特任教授が受賞しました。VR-MDや模擬授業、「幅広い層に魅力的な最先端分子科学の普及」が評価されました。

【学生の受賞など】

2023年4月、学部4年生、本田陽紀さんが、東大工学部の化学系3学部からLeadership Awardを受賞しました。

2023年6月、D1学生の海老原さんが、拡張結晶スポンジ法に関するポスター賞をISMSC 2023で受賞しました。

2023年11月、錯体化学会 第73回討論会@水戸で、PDのゲオルギ ゲノフさんが「ポスター賞&Cryst. Eng. Commun.賞」、D2の恒川 英介さんが「学生講演賞&Inorganic Chemistry Frontier賞」をダブル&ダブル受賞しました。

【教育活動】

2023年8月5日、宮崎西高校の生徒51名に柏の葉スマートシティ、FS CREATIONでのサイエンスイノベーションを紹介する体験型サマースクールを開催しました。少し先の未来を予感してもらえました。産総研柏センター、島津製作所、日本電子、リガク、三井不動産の皆様に、一緒に活動いただきました。

2023年11月15日、佐藤宗太特任教授が、都立武蔵高校の高校1・2年生に出張模擬授業を行いました。その中で、オンラインでB4本田さん、D1海老原さんも出演し、研究や研究生活について紹介しました。放課後には、2年前に参加してくれた高校3年生も特別参戦。たくさんの高校生に興味をもってもらえました。

2023年12月18日、都立武蔵野北高校 講演会、"超本気の産学連携"@柏の葉スマートシティを佐藤宗太 特任教授がアレンジしました。三井不動産 野村様、日本電子 小木曽様、トヨタ自動車 松田様、東大 D1海老原さん・B4本田さんと一緒に、2時間の講演会を開催し、文系・理系合わせて約470名の高校1・2年生に産学連携による研究の新しい潮流を感じてもらえました。午後には、2つの実習授業も開講しました。

①6名の日本電子の皆さんと一緒に、高校1・2年生40名に走査型電子顕微鏡(SEM)の実習授業を行いました。自分で選んだサンプルを自分で操作して超拡大画像を撮影・印刷してもらいました。楽しそうでした。

②トヨタ自動車の松田さんと一緒に、高校1・2年生40名に、VRシステムを使いながら動く分子について学習する“VR-MD”の実習授業を行いました。分子を見て、触って、楽しく学んでもらいました。

2023年12月、近畿大学プレスリリース 「VR-MD」で分子の世界を擬似体験 開発者が実演を交えて分子科学に関する特別講義。2024年1月12日に大学院生むけの特別講義を開講しました。開催レポートを掲載いただきました!

・学科webサイト

・今井研究室webサイト

【産学連携によるFS CREATIONの活動】

愛知県岡崎市にある自然科学研究機構 分子科学研究所は、藤田誠 先生が卓越教授を勤め、また、佐藤宗太 先生が客員教授を勤めています。2023年2月8日、研究を幅広くつなげるミーティング 第2回リンク岡崎!を開催しました。自然科学研究機構の、生理研 竹村浩昌先生、分子研 神田智哉先生、奥村久士先生、瀬川泰知先生、島津製作所の皆様にご参加いただきました。2023年3月1日、第3回リンク岡崎!を開催しました。分子研 杉山晴紀先生、飯野亮太先生、分子研・帝京大 高谷光先生、中部大 樫村京一郎先生、島津製作所の皆様にご参加いただきました。

2023年3月22〜24日、日本化学会春季年会@東京理科大野田キャンパスにて、東大・分子研・島津製作所・日本電子・リガクが、FS CREATIONブースを共同出展しました。見学の中学生・高校生、学会発表の大学生・大学院生、産学官の研究者の皆様にお越しいただきました。

2023年5月18日、東大本郷キャンパスで公開シンポジウムを開催しました。食品関連企業、投資関連会社、アカデミア、多くの皆様にご参加いただきました。

2023年5月31日、社会連携講座「統合分子構造解析講座」の参画企業である島津製作所Shimadzu Tokyo Innovation Plazaで、佐藤宗太 特任教授が幹事を勤める第27回 春のJAIANミーティングを開催しました。

2023年9月7〜9日の3日間、JASIS@幕張メッセ。社会連携講座「統合分子構造解析講座」の参画企業である島津製作所、日本電子、リガクの各社ブース内で、佐藤宗太 特任教授がFS CREATIONを紹介してきました。多くの方にご来訪いただきました。来訪された方には結晶すぽんじさんクリアファイルを進呈しました。

2023年10月11〜13日の3日間、BioJapan / 再生医療JAPAN / healthTECH JAPAN@パシフィコ横浜の三井不動産・LINK-Jブースにて、佐藤宗太 特任教授がFS CREATION活動を紹介しました。多くの産学官の皆様にご来訪いただきました。

【FS CREATIONからの交流拡大】

2022年9月13日、ドイツのデュッセルドルフ市のケラー市長一行が柏の葉スマートシティを訪問し、FS CREATIONの視察にいらっしゃいました。当日の様子が千葉県のwebサイトに掲載されました!

2023年1月25日、第3回Greater Tokyo Biocommunity(GTB)実務者会議のメンバーがFS CREATIONの視察にいらっしゃいました。当日の様子がGTBのwebサイトに掲載されました!

2023年2月16日、佐藤宗太 特任教授が北陸先端大にて招待講演を行いました:「 統合分子構造解析拠点「FS CREATION」における有機分子の構造解析」。

2023年3月21日、分子研の瀬川泰知先生に、FS CREATIONをご訪問いただいた記事を掲載してもらいました。

2023年9月5日、社会連携講座「統合分子構造解析講座」の参画企業、日本電子(株)のご紹介で、徳島大学の齋尾智英 教授、モルミル(株)の山本様・佐藤様にFS CREATIONを訪問いただきました!装置メーカーのお客様のご来訪は初めてでした。楽しんでもらえました。

2023年9月14日、日本分析化学会 第72年会@熊本、佐藤宗太特任教授が柏の葉 FS CREATIONでの研究活動を紹介しました。

2023年9月21〜23日、錯体化学会第73回討論会でD1吉田知史さんがマイクロ結晶スポンジについて口頭発表、佐藤宗太 特任教授がS1シンポジウムとS4シンポジウムで招待講演しました。

2023年10月19日、ヨウ素学会 CIRICセミナーNo. 8がFS CREATIONで開催され、藤田誠卓越教授、佐藤宗太特任教授、三橋隆章特任助教が招待講演を行いました。

2023年10月23日、ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校の尾島巌教授に、FS CREATIONセミナーでご講演いただきました!「Molecular Design and Synthesis at the Interface of Chemistry, Biology and Medicine」

2023年10月25日、山下 正廣先生(同済大・IISER Bhopal, 東北大名誉教授)と西原 寛先生(東京理科大, 東京大名誉教授)に、FS CREATIONコロキウム“EMERITUS POWER”でご講演いただきました。

2023年10月26日、「第3回三井リンクラボ入居者交流会」@葛西に佐藤宗太 特任教授が参加し、FS CREATIONの研究・教育活動を紹介しました!@葛西@新木場@柏の葉の三井リンクラボの横の繋がりが強まりました。

2023年11月17日、超分子研究会・精密ネットワークポリマー研究会 第7回合同講座@中央大学後楽園キャンパスで、佐藤宗太 特任教授が招待講演しました。柏の葉スマートシティでアクティブに進めている産学連携による研究教育活動に興味をもっていただけました。

2023年11月26日、AMED(日本医療研究開発機構)のワークショップで佐藤宗太 特任教授がFS CREATIONにおける産学連携の取り組みを紹介しました。産学官の皆様にご興味をもっていただけました。

2023年11月28日、生理研研究会2023「クライオ電子顕微鏡とその周辺」@岡崎カンファレンスセンターで、佐藤宗太特任教授がMicroEDを用いた分子構造解析に関する研究活動を紹介しました。

2023年11月30日、第8回材料相模セミナー/第1回有機金属相模セミナー@相模中央化学研究所にて、佐藤宗太 特任教授がFS CREATIONにおける産学連携活動を紹介しました。

【メディアによるFS CREATIONの紹介】

2023年4月、BSフジの番組「JAPAN MOVE UP! ~千葉・柏の葉 ライフサイエンス最前線~」で、女優の黒谷友香さんにFS CREATIONを探訪いただきました。YouTubeで配信中です。

2023年8月、FS CREATIONに関連して、2022年度グッドデザイン賞を2件受賞しました。ラボラトリーデザイン【FS CREATION】と実験台【ラボラトリーアーキフィットシリーズ】。かっこいい記念の盾が入り口に設置されました。

宮崎西高校の生徒さんたちを迎えた体験型サマースクール、島津製作所・日本電子・リガクとの産学連携について、2023年8月9日電波新聞に、2023年8月25日科学新聞に、記事を掲載いただきました。また、柏の葉スマートシティの公式facebookと産総研柏センターのwebサイトにサマースクールの内容をご紹介いただきました。

2023年9月、柏の葉スマートシティのムービーにFS CREATION、佐藤宗太 特任教授、研究員や学生のみなさんが登場!ぜひ御覧ください。

2023年10月、柏の葉イノベーションフェス 2023に、佐藤宗太 特任教授が出演。しゅんPさんにFS CREATIONをご紹介いただきました。

2023年12月、日本分析化学会の「ぶんせき」誌 2023年 第12号の「こんにちは」欄で、“FS CREATIONを訪ねて”という紹介記事を産総研の宮下 振一様、国立環境研の松神 秀徳様に執筆いただきました。

2023年12月、テレビ東京の番組、田村淳のTaMaRiBa#55「柏の葉特集 ビジネスアイデアコンテスト「ハツメイノハ」」に佐藤宗太 特任教授が出演し、FS CREATIONを紹介しました。YouTubeにて 見逃し配信中です。

【FS CREATION内の交流活動】

研究と教育を円滑に推進するために、FS CREATION内での交流活動も積極的に推進しています。2023年4月、FS CREATIONからほど近い、柏の葉公園の体育館で、バドミントン大会を開催しました。

2023年10月26日、FS CREATIONテニス大会が開催されました!三井リンクラボ柏の葉1すぐ隣にテニスコートがあります。

<統合分子構造解析拠点「FS CREATION」における研究と教育の支援基金>

<統合分子構造解析拠点「FS CREATION」における研究と教育の支援基金>

<藤田ナノサイエンス基金>

<藤田ナノサイエンス基金>

<藤田ナノサイエンス基金>

<藤田ナノサイエンス基金>

<藤田ナノサイエンス基金>

<藤田ナノサイエンス基金>

藤田先生の素晴らしい研究が東大で継続・発展されるよう、些少ですが支援させていただきます

今年の化学賞の発表も楽しみです

<藤田ナノサイエンス基金>

<藤田ナノサイエンス基金>

<藤田ナノサイエンス基金>