体験型活動支援基金

体験型活動について

【緊急支援のお願い】能登町支援特別プログラム

東京大学と石川県能登町は、平成29年のフィールドスタディ型政策協働プログラム(FS)創設時より、地域課題解決のための連携を続け、関係を築いてまいりました。

令和6年1月に能登半島地震が発生した際には、過去に能登町でのFSに参加した本学学生が、被災地域となった能登町に対して「自分たちに何かできることはないか」と考え、「FS能登町支援チーム」を立ち上げました。学生たちはこれまでにも様々な支援活動を行ってまいりましたが、さらなる復興支援とその継続のため、その学生の取り組みを東京大学がサポートする特別プログラムを令和6年度に実施します。

震災により能登町でのFSの活動継続は困難になってしまいましたが、東京大学は引き続き能登町と連携し、本特別プログラムの実施を通じて、地域課題解決のための取り組みを継続してまいります。

※別途お知らせするまで、本基金へのご寄付は「能登町支援特別プログラム」に充当させていただきます。令和6年度および7年度にそれぞれ350万円、計700万円を寄付目標金額とし、必要以上に集まった場合は通常の「体験型教育プログラム」に大切に活用させていただきます。

復興の状況や確保された活動資金額によっては、予定より早く特別プログラムを終了する可能性がありますことをご了承ください。

※右に表示される今年度寄付総額のうち、300万円は別プロジェクト指定のため、今年度「能登町支援特別プログラム」は300万円を除く金額が充当されます。引き続き活動を強化するために緊急支援をお願いしています。

(詳しくはこちら)

プロジェクト設置責任者からのメッセージ

能登半島地震からの復興という社会課題に対して、本学では様々な支援の取り組みを行っています。

震災前から本学学生は、フィールドスタディ型政策協働プログラム(FS)の対象地域のひとつとして、能登町の方々と、継続的に地域課題解決に向けて取り組んでまいりました。この特別プログラムを通じて、本学学生が深く思いを寄せる能登町の復興のための活動を検討し、実施してまいります。

より充実した活動を行いたいという学生の熱意を実現するために、皆様からの温かいご支援を、何卒よろしくお願い申し上げます。

理事・副学長

津田 敦

体験型活動とは、授業だけでなく実社会での体験を通じて、多様な考え方や文化、価値観を学び、自らの新しいアイディアや発想力を生み出す力を身につけ、次世代を担う人材を育成するために、本学で行っている教育プログラムです。

体験型活動には、以下の3つのプログラムがあります。

皆様からのご支援は、この3つのプログラムにおける学生の活動のために活用されます。

学生たちの意欲をご理解いただき、温かいお力添えをお願いいたします。

体験活動プログラム

1.概要

「体験活動プログラム」は、東京大学の学部学生及び大学院学生が今までの生活と異なる文化・価値観に触れることができる体験型教育プログラムです。

本学独自のプログラムとして、2012年度から実施しています。

学びと社会を結び直すこのプログラムは、本学が目指す「共感的理解に基づいた対話を通した信頼の構築」のひとつの実践の形であり、さまざまな体験を通じて多様な人々と出会い、未知なるものを知ろうとすることで、知の探究を進める力を身に付けることができます。

フィールドは国内外問わず、内容はボランティアなどの社会貢献活動、国際交流、農林水産業や地域体験、学内研究室体験など、多岐にわたっています。

2.対象者

学部学生・大学院学生

3.参加人数

488名(令和5年度実績)

4.活動期間

数週間~数ヶ月(各プログラムにより異なる)

5.活動の様子

【体験活動】ベンチャー企業での社長の講義(アメリカ・ボストン)

【体験活動】レール車両基地見学(イギリス・ロンドン)

フィールドスタディ型政策政策協働プログラム(FS)

1.概要

社会が大きな転換期にある今、様々な立場の方と協働しながら、政策を立案・実行できる人材の育成は、日本社会の喫緊の課題です。本プログラムを通じ、東京大学は、多様な関係者と協働し社会的課題に果敢にチャレンジするリーダー人材を育成します。

本プログラムは、FSにご協力いただける県から学生の皆さんへ、地域における課題を提示していただくことから始まります。投げかけられた課題に対して、チームで協力して、事前調査や活動計画の作成等を行った後、地域の現場に入ります。地域の現場では多様な関係者と対話し、現状について身をもって体験・把握します。大学へ戻った後、引き続き課題解決に向け、自ら主体となってチームの仲間と共に考え、時には学内の教職員等の協力を得つつ、その糸口を探ります。これらの事前調査、現地活動、事後調査を通じて、一年をかけてじっくり課題解決の道筋を探り、地域に提案していきます。

2.対象者

学部学生・大学院学生

3.参加人数

83名(令和5年度実績)

4.活動期間

約1年間

5.活動例

(1)地方創生・社会の仕組み作り

(2)伝統工芸・特産品を活かした地域振興策

(3)地域ブランド発信

6.活動の様子

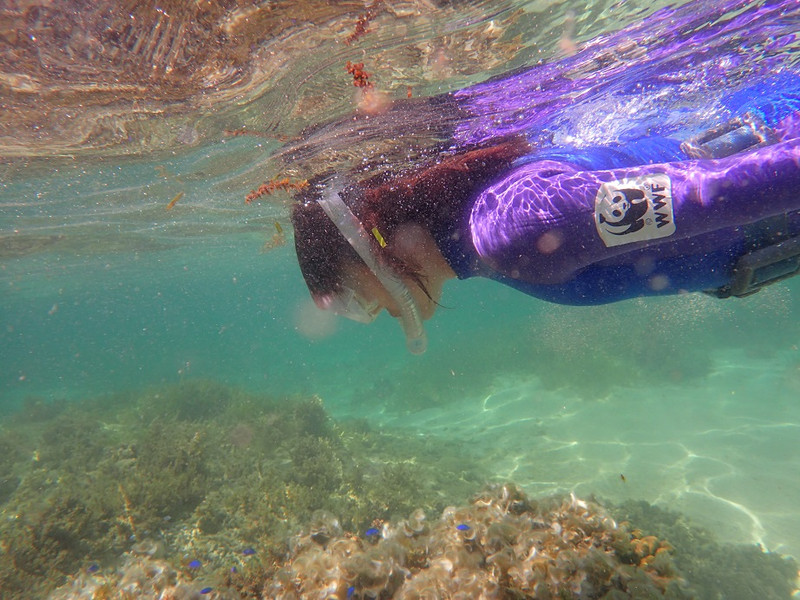

【FS】現地活動(三重県南伊勢町)

FLY Program(初年次長期自主活動プログラム)

1.概要

FLY Programは、入学した直後の学部学生が、自ら申請して1年間の特別休学期間を取得したうえで、自らの選択に基づき、東京大学以外の場において、ボランティア活動や就業体験活動、国際交流活動など、長期間にわたる社会体験活動を行い、そのことを通じて自らを成長させる、自己教育のための仕組みです。「プログラム」といっても、大学が学習メニューをつくって提供するものではなく、その内容は学生自身の主体的な判断によって決定されます。

欧米の大学では、入学前などの時期に、こうした「寄り道」を認める「ギャップイヤー」と呼ばれる仕組みが普及・定着しています。東京大学の取組は、これに準じた、日本での先導的な試みの一つとなります。「よりグローバルに、よりタフに」学生を育成しようとする東京大学の教育改革の一環として、FLY Programは重要な意義を持つものであり、後援くださる企業・団体をはじめ、各界から大きな期待が寄せられています。

2.対象者

新たに教養学部前期課程に入学する学生

3.参加人数

毎年10名前後

4.活動期間等

1年間

5.活動の様子

【FLY Program】グランドキャニオン訪問(アメリカ・アリゾナ)

【FLY Program】ドイツでの学生生活

能登町支援特別プログラム

東京大学と石川県能登町は、平成29年のフィールドスタディ型政策協働プログラム(FS)創設時より、地域課題解決のための連携を続け、関係を築いてまいりました。

令和6年1月に能登半島地震が発生した際には、過去に能登町でのFSに参加した本学学生が、被災地域となった能登町に対して「自分たちに何かできることはないか」と考え、「FS能登町支援チーム」を立ち上げました。学生たちはこれまでにも様々な支援活動を行ってまいりましたが、さらなる復興支援とその継続のため、その学生の取り組みを東京大学がサポートする特別プログラムを令和6年度に実施します。

震災により能登町でのFSの活動継続は困難になってしまいましたが、東京大学は引き続き能登町と連携し、本特別プログラムの実施を通じて、地域課題解決のための取り組みを継続してまいります。

本プログラムでは、東京大学が学生の取り組みをサポートすることを通じて、以下2点の達成を目標とします。

①能登の関係人口となる創造的復興に寄与する人材の育成

→現地での活動を通じて能登復興に携わり、能登の関係人口としての役割を果たすこと、また本学のネットワークを活用し、新しい関係人口を生み出すことによって、これからの創造的復興を後押しします。

②災害からの地域復興という普遍的な課題解決に貢献する人材の育成

→能登での活動から得られた学びを応用することで、今後起こりうる災害への対応に貢献できる人材を育成することは、災害の多い日本においては特に重要です。

3.FS能登町支援チームのこれまでの活動実績

FS能登町支援チームは、これまでに以下のような活動を行ってまいりました。

能登町に向けた、直接的支援活動

- 現地でのボランティア・支援活動

- 現地でのワークショップ「のと未来トーク」への協力

- Instagramでの情報発信

東京と能登を繋ぐ、間接的支援活動

- 学内でのポスター掲示やシンポジウムへの登壇による義援金の呼びかけ

- 能登の高校生とともに復興支援イベントを企画・運営

- 復興支援・新たな関係人口創出を目的とする、現地派遣の企画・運営

今後も、直接的支援と間接的支援の両輪で支援活動を続けてまいります。活動については、以下の各リンクからもご確認いただけます。

4.使途

いただいたご寄付は、本学学生および本学卒業生の現地での支援活動にともなう交通費、宿泊費及びイベント実施費用のほか、復興支援を目的とした東京等でのイベント実施費用等のために支出いたします。能登町に寄り添った支援となるよう、現地訪問により状況を適切に把握し、そして能登町としっかりと連携した上で活動を進めてまいります。

令和6年度を期限として、350万円を目標金額としておりますが、もし目標を上回るご寄付をいただけた場合は、令和7年度の活動継続資金へ充当させていただきます。

5.令和6年度活動予定人数

約15名

6.活動期間

令和7年3月31日まで。

※令和7年度以降も、学生メンバー間での引き継ぎを行い、支援を継続予定です。

7.活動の様子

令和6年2月の現地活動

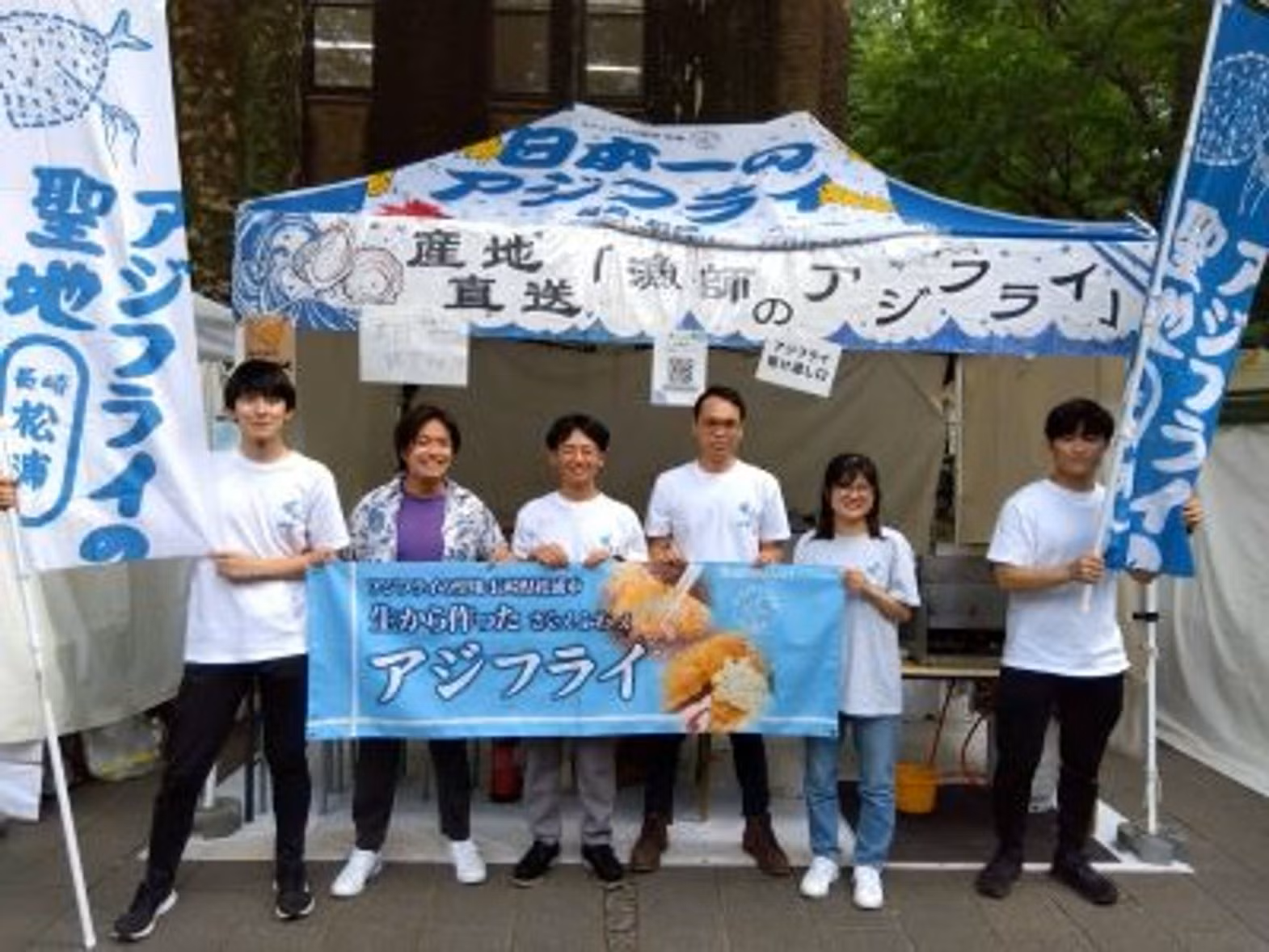

令和5年11月の本学学生考案による地域PRイベント

(詳細)能登町広報への掲載

ご寄付のお申込み方法

体験型活動支援基金へのご寄付については、入力画面の寄付目的に「その他」が選択されていることをご確認のうえ、「その他」の欄に「体験型活動支援基金」とご入力ください。

関連URL

2024年活動報告

-「能登町支援特別プログラム」2024年度の活動報告-

2025年02月27日(木)

今年度の「体験型活動支援基金」への使途指定のない寄付につきましては、原則として能登町支援特別プログラムに参加する学生からなるFS能登町支援チームの、能登町での現地活動費用に使わせていただきました。

現在、チームは在学生11名・卒業生5名のメンバーで活動を行っており、発災以降、能登町への訪問は累計で42回となりました。

今年度の活動の様子を振り返ります。一部活動の詳細は、過去の活動報告でもご紹介しておりますので、ぜひそちらもあわせてご覧ください。なお、過去の活動報告は、このページを下にスクロールするとご覧いただけます。

4月…石川県主催「のと未来トーク」への学生派遣

「能登高生と創る写真展」開催@渋谷スクランブルスクエア

7月…2024年度メンバーでのキックオフミーティング@能登町

あばれ祭りへ担ぎ手として参加@能登町

能登町主催「第一回のと未来カイギ」への学生派遣

8月…能登町主催「第二回のと未来カイギ」への学生派遣

能登町PRイベント参加@東京(2箇所)

9月…能登町の方々とのミーティング ※詳細は後半をご覧ください

10-11月…能登半島災害ボランティアツアー企画運営(全5回) ※詳細は後半をご覧ください

能登町への復興支援については、依然として緊急性をともなうものと認識しております。引き続き、本基金へのご寄付は「能登町支援特別プログラム」に充当させていただきます。

以下、9月以降の活動詳細をお知らせします。

〇能登町の方々とのミーティング(9月)

2024年9月18日から9月20日の3日間、チーム全体としては今年度二度目の現地訪問を行いました。今回は、能登町の方とじっくりとお話しする機会を頂き、それをもとに今後のチーム活動の方向性を決めることや、町民の方々との関係を深めることを目的としました。

訪問させていただいた事業者/教育機関の方は次の通りです(訪問順・敬称略)。

ケロンの村、農事組合法人のとっこ、ふくべ鍛冶、ひらみゆき農園、日の出大敷、能登高校水産科

里山里海に囲まれる能登町は、肥沃な土地と豊かな海産資源に恵まれ、古くより一次産業やその関連産業が町の発展を支えてきました。しかし、高齢化や気候変動など、取り巻く環境の変化に伴って生じる様々な困難や課題への対応に事業者の方々は真剣に向き合わなければならないといいます。例えば、従来は生産から市場への出荷のみ行なっていたものを、自社で加工・販売まで行う「産業の六次化」を進めたり、インターネットを通じた販路の新規開拓に挑戦したりしています。

事業者の方々のお話をお聞きしていると、想像を超える「面白い!」がいっぱいのビジネスモデルにワクワクしたり、自然豊かな能登の魅力を一人でも多くの人に届けたいという熱意を感じました。

震災の影響は少なくなく、多くの事業者の方が人材流出や来客減といった課題に悩まされています。FS能登町支援チームは、このような能登産業の現状を直視したうえで、能登発のプロダクトの魅力の数々を応援する活動を模索していきたいと考えています。

また今回の訪問では、1月1日に発生した地震に関連して、災害ボランティアセンターのセンター長や能登町危機管理室室長、能登町でのDMAT運営を担った救急救命士の方など、震災対応や復興活動に従事された方々にもお話を聞く貴重な機会を頂戴しました。発災から刻一刻と変化する状況において、自分の代わりは誰一人としていないという重圧のなか数々の課題への対応を迅速に判断して実行する、そんな激動の日々を過ごしてきたそうです。自分たちの判断や行動に人の命がかかっているという、災害の現場最前線の様子を伺うことができました。

FS能登町支援チームは引き続き、自分たちにできることは何か考えながら、活動を続けてまいります。

〇能登半島災害ボランティアツアー企画運営(10-11月 全5回)

2024年1月の能登半島自身に加え、9月に発生した豪雨により、半島内の複数箇所で河川が氾濫し、多くの家屋が浸水被害に遭いました。厳しい冬が訪れる前に、浸水被害に遭った家屋や手つかずの震災復旧の作業が急務となり、人手が足りない状況を受けて、FS能登町支援チームは、ボランティアツアーを企画しました。

チームはSNS等でボランティア募集を呼びかけ、ボランティア交通費の一部を賄う資金調達を行い、現地の方との調整を担いました。全5回の活動を通じて、本学含む複数大学の学生を中心とする約65名の方にボランティアとしてご協力いただくことができました。そのうち約50名は、能登半島を初めて訪れた方でした。チームは関係人口の増加を目標のひとつとしており、これだけ多くの方に初めて能登を訪れていただけたことにも、大変ありがたいことと考えています。

復興に向けて、継続的な支援活動を行っていくことが重要です。今回のようにボランティアを企画するほか、チームは2024年度より「体験活動プログラム」の受入先となり、能登で活動を行う学生を新たに募集しています。今年度は、6名の学生が、体験活動プログラムの参加をきっかけに、FS能登支援チームのメンバーとなりました。

2025年度も新たな仲間を募りながら、FS能登町支援チームは関係人口として、学生として、できることを続けてまいります。

【能登町支援特別プログラム】東京都での能登町PRイベントにて活動しました

2024年11月05日(火)

東大FS能登町支援チームの活動は、能登町での活動にとどまりません。8月には東京都内にて、ふたつの能登町をPRするイベントに参加しました。

<RakutenOptimisim2024>

8月1日から4日まで、東京ビッグサイトで開催された「RakutenOptimism」の能登町ブースのスタッフとして、チームの学生が参加しました。学生は、能登町定住促進協議会の方が中心となり出店した特産品販売のブースをお手伝いしました。ブースを訪れた方と会話をする短い時間の中でも、能登の現状や魅力を伝えられるように意識し、活動することができました。

能登町の応援になるようにと訪れた方から、試飲や試食のおいしさに惹かれて立ち寄ったら初めて能登町だと知った方まで、様々なお客様との出会いがありました。それぞれの出会いを通じて、能登町は人々を魅了する場所なのだと改めて実感することができました。チームはこれからも、その魅力をもっと多くの人に伝えるために、活動してまいります。

<代官山爽涼祭>

8月24日から25日まで、代官山T-SITEで開催された「代官山爽涼祭」にて能登町ブースのスタッフとしてチームの学生が参加しました。学生は、能登町定住促進協議会及びごいた保存会のみなさまと協力し、能登町の魅力発信、特産品の販売や寄付の呼びかけを行いました。

「東京の人々に能登の現状を知ってもらう」ことをチームの大きな目標として設定し、ブースでは能登町の特産である寒ブリや船凍イカを模した釣りのゲームを実施し、夏祭りに来場した子どもに向けて、能登町の魅力を楽しみながら知ってもらう機会を用意しました。また、大人の方々に向けて、能登町の美しい里山・里海の風景や元旦の地震後の様子を収めたハンドブックを手渡し、イベント終了後も継続して能登町とのつながりを感じていただけるよう、活動しました。

イベントで集まった寄付金は能登町へ正式に引き渡しが完了し、災害義援金として活用される予定です。イベントの様子については、学生が主体的に運営するnoteでご紹介していますので、ぜひご覧ください。

今後も能登町とともに復興支援をはじめ、関係人口の創出など継続的に活動してまいります。

【能登町支援特別プログラム】資金調達イベント「Giving Campaign」に参加しています

2024年10月17日(木)

10月20日(日)まで開催の、日本最大級の“学生による”資金調達イベント「Giving Campaign 2024」に「FS能登町支援チーム」が参加しています。

こちらの画面から、「FS能登町支援チーム」に投票いただけます。

このキャンペーンは、SNSや口コミを通じてインターネット上の投票を集め、票数に応じてチームへ活動資金の寄付が集まる、チャリティーイベントです。

本キャンペーンにていただいた寄付金につきましては、チームの能登町での現地活動資金等に活用させていただいております。今後も継続して活動し能登町を支援していくためにも、引き続きご支援のほどをよろしくお願いいたします。

チームの活動の詳細については学生が主体的に運営するinstagramでも発信しておりますので、そちらもぜひご確認ください。

【能登町支援特別プログラム】夏の現地活動報告

2024年10月17日(木)

2024年7月5日から7月7日まで、本年度初の現地訪問を行いました。チームから9名の学生が参加し、能登町役場でのミーティングの後、被災地の現状の視察を行いました。

ミーティングでは町役場の方々から町に対する想いを伺い、意見交換を通じて本学学生としてこれまでお世話になった能登町に何ができるか、改めて検討を深める機会となりました。

訪れた能登では、地震の影響が町にも人々にも色濃く残っていました。発災後半年が経過したにも関わらず、未だに残存している瓦礫や傾いた家屋を見ると、復興の難しさや震災がもたらす影響の大きさを実感し、言葉に表せないような無念さを感じずにはいられませんでした。

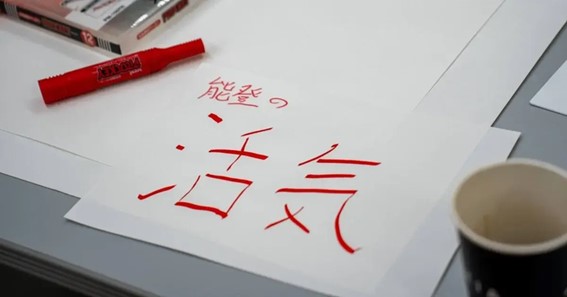

しかし、その中でも変わらず美しく力強い能登の自然に感動し、畏敬の念を抱きました。そして、能登町で出会った人々の「やっぞ!」という前向きな精神には大きな勇気をもらい、人々のたくましさと美しさを感じました。

5日、6日の夜には、震災前から交流のある地域の方からお誘いを受け、能登町宇出津の伝統的な祭りであるあばれ祭りに参加させていただきました。あばれ祭りでは、祭りのために一時帰郷した方や、ボランティアとして参加している大学生など、多様な人々と交流することができました。これほど多くの人々が1つのキリコを担ぎ、能登町を盛り上げたいという熱い思いを共有している姿に、心から感動しました。また、都内の祭りでは体験できないような祭りへの情熱と激しさを実感することもできました。

しかし、キリコを担ぎながら街を巡ると、未だに残存する震災の跡も目にしました。町役場の方のお話によると、今年のあばれ祭りの開催にあたっては、祭りへのリソースを他の用途に回すべきだとの反対の声もあったそうです。復興のゴールをどこに設定し、そしてそれに向かってどのような方法を取るのか、合意形成の難しさを感じました。このような困難な状況でも、様々なお話をしてくださったり、祭りに受け入れていただいたりと、貴重な体験を提供してくださった能登町の方々には深く感謝しております。

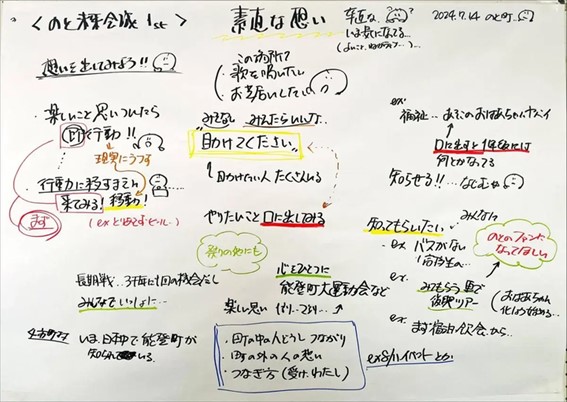

7月14日、8月11日は、能登町からの依頼を受け、「のと未来カイギ」に運営補助スタッフ兼ファシリテーターとして5名の本学学生が参加をしました。

第1回では、中高生と大人のグループに分かれ、「今の素直な思い」と「ほしい未来」をテーマに、率直な考えを聞かせていただき、本学学生も町の力になりたいという思いを強くしました。前述のあばれ祭りについても、参加した中高生にとって重要なものであることを理解することができました。 第2回では、「つくりたい10年後のまち」について幅広い年齢の参加者がグループに分かれ話し合い、最後に能登の青空の下で参加者に共有する時間が設けられました。いかに能登町の人々が身体的、精神的な「居場所」を求めているかが伝わってくるように感じられました。

会議での議論の内容は町の復興計画策定にも活かされる予定とのことで、このような貴重な場に携わることに責任を感じながら、今後も多くの能登町の方々との交流を通して、能登町の未来ために一学生として何ができるか、何をするべきかを考え、活動を継続していきたいと思っています。

以上の活動の詳細は学生が主体的に運営するnoteにて紹介していますので、ぜひご覧ください。

【能登町支援特別プログラム】8期メンバーが加入し、今年度の活動が始まりました

2024年10月10日(木)

FS能登町支援チームでは8期のメンバーが6名が新たに加わり、活動が始まりました。

FSとは「フィールドスタディ型政策協働プログラム」の略称であり、多くの本学学生がこれまで石川県能登町で活動してきました。地域住民の方からのヒアリングや現地視察を通じて得た情報から地域課題解決策を考え実行まで行うこの活動も、今年で8期目になります。

今年元日の能登半島地震によって能登町が大きな被害に見舞われたことで、能登での学生の活動は存続の危機にありましたが、能登町の方々やFSを過去に経験した本学学生・卒業生の方々のご尽力により、今年度は体験活動プログラムという形で始動することができました。

8期のメンバーは、学年は学部1年生から修士2年生まで、学科は文系理系がちょうど半分に分かれ、多種多様で個性豊かな学生が集まりました。それぞれの知識や経験・長所をかけあわせ、能登町の明るい未来をともに創っていこうと決意しています。

学生が主体的に運営するnoteにて、メンバーそれぞれの紹介を記載しておりますので、こちらからぜひご覧ください。

【緊急支援のお願い】能登町支援特別プログラム

2024年06月21日(金)

元旦に発生した能登半島地震からの復興に向けて、過去に能登町でのフィールドスタディ型政策協働プログラム(FS)に参加した東京大学の現役学生とOBOGが中心となり、特別支援プログラムを実施します。

本プログラムを通じて、東京大学は①能登の関係人口となる創造的復興に寄与する人材の育成、および②災害からの地域復興という普遍的な課題解決に貢献する人材の育成を目指します。

ご寄付は主に交通費や宿泊費、復興支援を目的としたイベント実施費用等に活用します。

皆様からの温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。

<体験型活動支援基金>

<体験型活動支援基金>