ネイチャーポジティブ基金

(東京大学先端科学技術研究センター生物多様性・生態系サービス分野)

ネイチャーポジティブとは

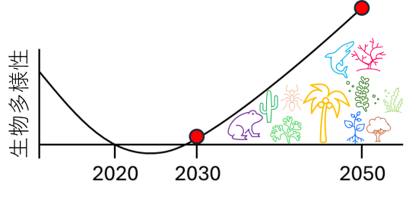

ネイチャーポジティブ(自然再興)とは、「2020年比で2030年までに生物多様性の損失を反転させ、2050年までに完全回復」を目指す国際目標です。生物多様性を保全していくことは、私たちが食料や水、遺伝資源などの生態系サービスを持続的に享受していく上で必要不可欠です。

ネイチャーポジティブのビジュアルイメージ

設置責任者より「ご支援のお願い」

生物多様性の課題は、気候変動と並んだ次世代に波及する問題であり、数百年単位の長期的な時間スケールで研究と人材育成が必要です。本研究プロジェクトでは、生物多様性保全の指針の科学的基盤となる「長期生物多様性観測」とネイチャーポジティブに資する「若手人材の育成」を同時に進めていきます。

本プロジェクト期間は、ネイチャーポジティブの「2030年までに生物多様性の損失を反転」という短期目標の達成を左右する重要な期間でもあります。当活動を通して短期目標の達成度を評価し、より長期的な目標である「2050年までに完全回復」に向けた生物多様性保全の指針作り・若手育成を考えていく機会とする所存です。

皆様のご支援の程、何卒宜しくお願い致します。

先端科学技術研究センター 教授 森 章

なぜ“長期”に生物多様性を観測するか?

地球上には確認されているものだけで約200万種の生物が生存しています。この多様な生物は私たちの暮らしを支える、欠かせないものです。一方で、現在、1500年比で約30%の生物種が絶滅、または絶滅のおそれがあると推定されています。

その生物多様性の損失の原因を探り、ネイチャーポジティブに向けた道筋を見出すための科学的基盤が「長期生物多様性観測」です。長期的に生物多様性を観測することで、生物多様性の変化が基準からどれほど逸脱しているかを検知し、その変化を引き起こす主要な要因を解明することにつながります。特に、樹木のような寿命の長い生物の変化を検知するには長期観測が必須です。また、その長い時間軸と対照的に、限られた時間の中で学び・研究する、次世代を担う若手にとって、長期観測拠点やそこで得られたデータは財産です。

知床での生物多様性観測

生物多様性の時代を担う若手の機会創出

ネイチャーポジティブは生物多様性に依存している社会全体の目標であり、達成には社会変革が必要です。その具体例として、生物多様性を経済活動に内部化する試みが進んでいます。企業や金融機関ごとに生物多様性への依存度や関連するリスクの開示を促す自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)の試みや、生物多様性のような環境に配慮した企業への投資を推奨するESG投資の普及が進んでいます。

このような生物多様性が主流化していく今後の社会を担うのは若者世代です。そして、未来の産業界や学術界を牽引する若者が生物多様性への理解を深める機会が必要です。

本プロジェクトでは、若手が生物多様性の理解を深める機会創出として、私たちの長期生物多様性観測拠点を活用し、学生インターンの受入や教育プログラムの作成を行います。研究室配属前の学部生から博士課程の学生を対象に、現地のフィールド調査や講師によるレクチャーを通して、長期観測サイトにおける研究活動の最初のきっかけを提供します。

国内・国際共同プロジェクトである、北海道大学天塩研究林の樹木多様性操作実験。一万本以上の樹木を植栽し、樹木多様性の違いが森のはたらきに与える影響を実験検証します。このような長期生物多様性観測拠点で研究経験を積み、社会に出ていく若手が、今後の生物多様性の主流化を支えていくでしょう。

本プロジェクトにおける研究課題

本プロジェクトでは具体的な3つの研究課題に取り組む中で、「長期生物多様性観測」と「若手人材の育成」を進めていきます:

【知床の森林再生】

知床はその原生的な自然と生物多様性の高さからユネスコ世界自然遺産に登録されています。一方で、その陸地面積の1割ほどは開拓跡地であり、開拓以前の森の状態へと誘導していく構想があります。当研究室では、森林再生の目標として、残存する原生的な森林の生物種をモニタリングしています。この原生林の生物多様性を目標として、開拓跡地を効率的・効果的に再生 していく方法を探求します。

【樹木多様性と生態系機能の関係の実験的検証】

多様な樹種が入り混じる森は、多様性が低い森と比較して、炭素吸収のような様々な生態系機能が高く、安定的だと考えられています。一方で、そのような樹木多様性が高い森を造成・管理する技術は発達途上です。そこで、北海道大学天塩研究林を活用し,国内外の研究グループと共同で大規模樹木多様性操作実験を行っています。ここでは樹木の種数に加え、樹木の植栽密度や空間配置が異なる様々な森林の生態系機能を比較します。この実験により得られる科学的知見は、樹木多様性が高い森づくりに向けた植栽・間伐手法の開発に寄与すると期待されます。

【高緯度北極圏の植生発達機構の理解】

気候変動の影響を強く受ける地域の一つが高緯度北極圏です。温暖化による氷河後退に伴う植生の発達はさらなる気候変動へとつながる可能性があります。当研究室では氷河後退域の植生発達機構を調査し、今後の気候変動と植生発達の関係の解明・予測を目指します。

ご寄付の主な活用方法

皆様からのご寄付は、主に以下の目的に活用させていただきます:

- 野外フィールドワーク(学生たちの交通費や滞在費、有償インターンシップ費等)

- 研究アウトリーチ活動(北極のVR動画作成等)

- 観測機器の購入やメンテナンス

※ 上記は一例であり、皆様からのご寄付の状況に応じて、必要に応じた使途に利用させていただきます。

プロジェクトメンバーのご紹介

西澤啓太

(東京大学先端科学技術研究センター 助教)

地球に生息する多種多様な生き物はそれぞれ異なる機能を持っており、人間の暮らす自然環境を支えています(BEF:生物多様性と生態系機能)。これまで、我々は当たり前のようにこれら”自然の恵み” を享受してきましたが、近年多くの環境問題が顕在化したことをきっかけに、自然の持つ”価値”を正しく認識、評価するという機運が国際的に高まってきています。私はこれまで、北海道の知床やカナダ北極域などで、地道にデータを取得し、生物多様性の成り立ちの仕組みや、それと関係する生態系の機能の解明を目指して研究を行ってきました。これらの研究を通じて、人間と自然との健全で持続的な関わり方を模索していきたいと思っています。

鈴木紅葉

(東京大学先端科学技術研究センター 特任研究員)

環境変動が森林の組成や構造に与える影響を評価する研究をしています。樹木は人間よりも長生きで、環境変動への応答がゆっくりです。いま目の前に広がる森林の行く末を、私たちはこの目で見ることが出来ないかもしれません。そのため、森づくりや生態系の観測には、長期的な視点が不可欠であり、人間の世代を超えて活動を継承していく必要があります。先人たちが地道に積み重ねてきた観測データ、いわば秘伝のタレを受け継ぎ、自然の健康診断を継続していけば、生態系や生物多様性の変化を検知することができます。今後100年、200年先の森林、ひいては地球の健康を守るために、どうかみなさまのご支援をよろしくお願いいたします。

徐新雨(シュ シンユ)

(東京大学先端科学技術研究センター 特任研究員)

北極圏の生物たちは、地球上の他の地域よりも、気候変動によって引き起こされる環境変化にさらされています。遠いことのように感じられるかもしれませんが、北極圏の生物に起こっている変化は、今後の気候変動を左右し,私たちの生活に影響を与える可能性があります。私の研究では,古代環境DNAを通じて、過去数千年間の気候変動による生物の変化を捉え、北極圏における低緯度から高緯度までの生態系サービスの変動を探求しています。北極圏というレンズを通して、私たちが直面している課題をより深く認識できると考えます。皆様の応援をよろしくお願いいたします。

栃木香帆子

(東京大学先端科学技術研究センター 特任研究員)

これまで、ブナ科堅果類とツキノワグマの関係や果実食哺乳類による種子散布について研究してきました。現在は知床をフィールドに、森林構造が動物の行動に与える影響や、樹木の空間分布が動物による送粉や種子散布、その後の定着更新に及ぼす影響について研究を行っています。これまで寿命が長い大型哺乳類を対象としてきた中で、彼らの生態について科学的な理解を深めるには、データや試料の蓄積が欠かせないと痛感してきました。先人たちが行ってきた長期にわたる観測を途絶えさせず受け継いでいくことは、世界的にも日本においても様々な課題を抱える森林動物の保全管理に大きく貢献すると考えています。

齋藤大

(東京大学先端科学技術研究センター 特任研究員)

樹木多様性の高い人工林づくりに向けた研究を行っています。現在は、北海道大学天塩研究林の樹木多様性操作実験を活用し,従来の人工林のような単一の樹種で構成される森と複数種が混植されている森の生態系機能を比較する実験に携わっています。この実験は私がこの研究を始める数年前から計画・準備されてきたものです。先人が1万本を超える樹木を植栽し、毎年手作業で草刈りや成長を記録してきました。このような生物多様性観測拠点があるおかげで、私を含む若手が今の研究を行えている、と身をもって実感しています。今後の長期生物多様性観測と若手人材育成に取り組む本プロジェクトにつきまして,ご支援のほどよろしくお願い致します。

岡野航太郎

(東京大学先端科学技術研究センター 学術専門職員)

私は研究室で主に森林から得られたデータの解析を行っています。PCによるデータ解析は基本的に研究室内で行われますが、それは現地での研究者、調査者の地道な調査によって取得されたデータあってこそです。日本全国や全球スケールにわたる解析の基礎になるのも、このような現地データです。これらのデータを長期間にわたって取得するためには、継続的な支援と次世代への引継ぎが不可欠です。全世界での研究にも寄与しうるこれらの調査にご支援のほど、よろしくお願いいたします。

仲美凪

(東京大学工学系研究科・先端学際工学専攻 博士課程)

北極の生物多様性はどのように形成され維持されているのか。様々な生態系の機能を支える土壌微生物の観点から研究を行っています。2022-2023年には、実際に現地調査に参加し、深刻な温暖化の影響を目の当たりにしました。北極で20度を上回る最高気温。急速に縮小し、たった一年でその形を大きく変えてしまった氷河。実際に北極に行かなければ決して知ることのできない現実でした。現在の研究興味の先には、多様性という指標を活用して、深刻化する気候変動の影響予測に役立てたいというビジョンがあります。本プロジェクトを通して、より多くの研究者が北極を目指し、共にこの大きな課題解決に向けて挑戦できるよう、ご支援いただければ幸いです。

森研究室のHPはこちら

関連リンク

日田の森林生物多様性調査を実施しました

2025年10月14日(火)

大分県日田地方の「日田杉」は鹿児島県屋久島の「屋久杉」、宮崎県日南地方の「飫肥(おび)杉」と並び、九州三大美林として知られます。当研究室は、日田市中津江にて鎌倉時代から林業に携わる田島山業株式会社の協力を得て、日田の森林生物多様性を調査しています。この調査では、北海道とは気候・植生の異なる地域において、知床・紋別とほぼ同等の項目、手法により多様なタイプの人工林、二次林の生物多様性を調べます。知床は世界自然遺産における森林再生活動との背景により、森林再生活動の対象地である100平方メートル運動地からは倒木や木など有機物を外部に持ち出さない(=経済利用できない)という原則の下で森林管理が行われていますが、日田は、田島山業が通常の林業施業を継続し、間伐材や主伐材を経済利用しながら生物多様性の豊かな森林を創出しようとしており、産業活動を視野に入れた森林管理である点に違いがあります。この調査は、大分県と本学先端科学技術研究センターの地域包括連携協定の下、トランス・コスモス財団のご支援により進められています。

日田サイトでは、スギ人工林(間伐等管理された状態、未管理の状態)、ヒノキ人工林(同)、針広混交林の人工林、針広混交林の半自然林、他樹種を混植した広葉樹林、自然林(二次林)がゾーニングされて存在しています。これら8タイプの林分毎に各3ケ所調査プロットを設定し、2024年9月に動物動画カメラ、音響マイクの設置、林床植生調査、予備的な毎木調査、昆虫の多様性調査を行っています。今回は、2025年8月28日~9月3日の間で、本格的な毎木調査、追加的な林床植生調査、土壌採取と、ドローンによる森林構造データ取得を実施しました。

毎木調査では、知床や紋別と同様に、調査プロット中心から半径12.61m以内(面積で500㎡)以内のすべての樹木を種同定し胸高直径を計測します。林床植生は、間伐等管理がなされたスギ人工林、針広混交林の人工林では種類が増えますが、針広混交林の半自然林や自然林ではさらに種類が増える傾向にあります。現れる動物の種数は、秋冬間のデータでは管理されたスギ人工林、針広混交林の半自然林で多いことがわかっていますが、今回回収した春夏間のデータにより、さらに解析を進める予定です。

ドローン調査では、すべてのプロットでLiDARデータとマルチスペクトルデータを取得しました。こうして空中から取得した森林の立体構造データを、地上での毎木調査データや、動物動画カメラ・音響マイクによって得られる動物の行動・種類、鳥類の種構成などの情報と統合することで、森林構造と動物の棲息との関係を明らかにすることが期待されます。これらの結果を通じて、木材生産と生物多様性・生態系機能を両立させる林業施業についても、より可能とすることができるかもしれません。

紋別の森林生物多様性調査を開始しました

2025年10月08日(水)

紋別は、オホーツク海に面する流氷やホタテで知られる町ですが、そのすぐ近郊には豊かな森林も広がる地域です。これらの森には人工林とともに天然林もあり、それぞれの生物多様性が川の流れを通じて海の恵みも育んでいる可能性があります。森林内の様々な生物の多様性や生物間の相互作用、ゆくゆくは海とのつながりを研究するために、私達は、紋別に広大な森林(以下「紋別研究サイト」)を有する住友林業株式会社と共同研究を開始しました。

紋別研究サイトでは、2024年10月、調査プロットの選定を行う予備調査を実施、2025年5月に動物動画カメラ、音響マイクの設置を行っておりました。そのうえで、2025年7月28日~8月5日の間で現地調査・サンプル取得を実施しました。

今回の調査は、植生種別に設定されたプロット(8種の環境条件別各3プロット、計24プロット)毎に、樹木毎木調査、林床植生調査(稚樹実生・草本)、生息動物調査のための音響データ回収、同動物動画カメラ点検、生息昆虫種類調査、河川生息生物種類調査、土壌の深度別炭素量等調査、等 を行いました。現地では、京都大学 松岡 俊将 先生、北海道大学 鈴木 智之 先生、東京農業大学 岡田 慶一 先生他各研究室の研究者の皆様のご協力を得ました。また、取得したサンプルは、京都大学松岡研究室、住友林業筑波研究所のご協力を得て一次解析される予定です。

紋別ではヒグマの出没が報告されているため、調査プロットには列を組み、熊スプレーも携行して、「おーい」等と大声を出したり笛を吹いたりしながら向かいます。

毎木調査は、調査プロット中心から半径12.61m以内(面積で500㎡)以内のすべての樹木を同定し胸高直径を計測します。これから詳細に集計・解析予定ですが、現地で見た印象としても森林タイプごとに生息する生物が異なり興味深く感じられました。林床植生調査では、1m四方のコドラート(内側を10cm毎に区切った枠)を一定のルールで定めたポイントにて地面に当てて、その中の草本の種類と数を計測、他にもそのプロットで自生する草本の種類を記録しました。

生息動物調査では予め仕掛けたカメラやマイクで、生息する動物の種類や、動画カメラでは行動の様子を調べます。動物カメラにはコゲラ(キツツキの仲間)、エゾシカ、ヒグマ、キタキツネ、エゾリス等が映っていました。

動物のカメラ映像はこちら

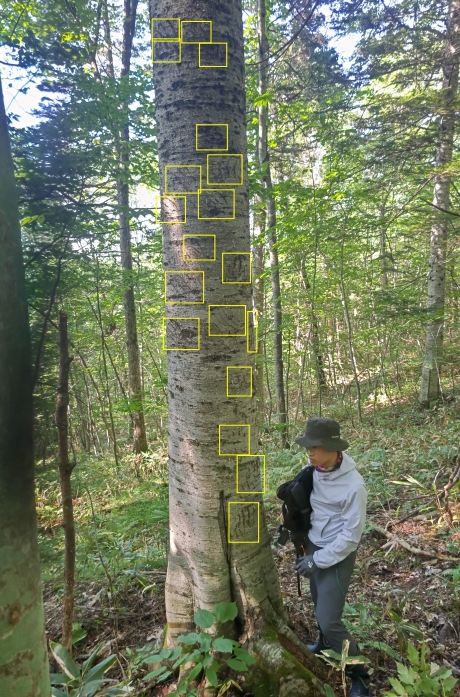

森の中にはクマの爪跡と思われる傷が約4mの高さまで残っている樹木もありました(写真の黄色枠が爪跡と思われる傷)。

土壌の深度別炭素量調査では、表層からリター(落葉、落枝、枯死根等)や腐植層を取り除いて現れる表土上面から、0~5cm、5~10cm、20~25cmを掘って採土管により土壌を切り取り、各々のサンプルから土壌中の炭素蓄積量を測定します。土壌サンプルからは、その土壌に生息する細菌、菌類、原生生物等も判明するものと期待されます。また、各土壌には今回レジンコア(右下写真)を埋め込んでおき、これを1年後に掘り起こして窒素生成・窒素分解量を測定します。

いずれも地道な作業ですが、まずは紋別研究サイトの生物の生息や土壌の状況を把握する予定です。また、紋別研究サイトの一帯では、今年120年に1度とされるササの開花と、この結果としてのササ枯れが今年多くの地点で生じており、ササ枯れによる林床の日照改善(北海道ではクマザサが高さ1m以上に成長します)が今後森林内の稚樹の育成に大きな影響を与えると予想されます。今回の調査では、各森林タイプでさまざまな分類群の生物多様性を評価していく予定です。

紋別研究サイトには木材として使用するために伐採予定の人工林も広範囲にありますが、今回取得したデータから得られる解析結果は、人工林伐採後の再造林時にどのような樹種をどのように植林すれば生物多様性を維持できるか、そのヒントを与えてくれるかもしれません。さらに将来的には、森林の生物多様性からの栄養循環で、近海の海生微生物、海藻・海草・魚介類を含む地域の生態系のつながりが究明できるかもしれません。このため、ゆくゆくはこれらの研究は、豊かな自然を保持する林業経営、地域の産業や自然環境の維持に資することが期待されます。長い期間を要しますが、その解明の第一歩が始まりました。

北海道・天塩の樹木多様性操作実験地で2025年夏季調査を行いました

2025年10月07日(火)

北海道大学天塩研究林での樹木多様性操作実験は、今年10月で植林後満5年となります。今年も7月5日~7月14日で、実験地のメンテナンスと樹木の生育確認調査を行いました。

この実験地では、北海道固有の4樹種(広葉樹はダケカンバ、ミズナラ、針葉樹はトドマツ、アカエゾマツ)に着目し、① 樹種組み合わせ(単一樹種、2種混植、4種混植)、② 植栽密度(高密度、低密度)、③ 混植方法(パッチ植え、列植え)と、条件を変えることで、炭素固定などの森林の機能にどのような違いが生じるかを調べます(プロジェクトの詳細はこちら)。同様の樹木多様性操作実験は1999年以降、ヨーロッパで開始されており、現在は北米、中国、東南アジア、南米等で約100万本による実験が進んでいます。本実験は日本で行う初めてのものとなります。

野外の実験では、実験地に草木が自生して、まだ植林後年数を経ていない樹高の低い若い研究対象樹木の日照を遮ってしまいます。このため、通常の林業と同様、対象樹木周囲の草刈が必要です。また、毎年夏季の調査では、草刈と同時に、これまでに植樹した約14,000本の生育状況、樹高、太さを毎木で確認、併せて、実験地に自生しつつある草本の種類、密度についても調査も行います。今回は新たな試みとして、木が草にどのくらい囲まれているか、どのくらい草に埋もれているかを簡単に評価をすることとしました。実験地は面積が4haにも及ぶため、今年も北海道大学、横浜国立大学、東京農工大学、東京農業大学の共同研究メンバーの協力を得て実施しました。

実験地は緩い傾斜地にあり、実験開始時には地拵えを行い平準化しました。しかしながら、約5年の時間経過とともに雨水の流れやすい部分が生じており、場所によってはヨシが群生、研究対象樹を完全に覆いつつあります。また、樹木は同じ場所に植えても、樹種ごとにふるまいが異なります。研究対象樹種の中では、昨年に引き続き、プロットによってはトドマツの枯死が目立ち、ダケカンバも枯死が進んでいます。他方で、全試験地の中で最も高い樹高(約3m、集合写真の後ろ中央)となった樹種もトドマツであり、他にも大きく生長している個体があります。生育の違いに何が効いているのか分析が待たれるところです。アカエゾマツはプロットにより率に差はあるものの、総じて枯死率が低位にありました。ミズナラについては、上方に成育する個体と並び、上には伸びず水平方向に生育する個体の数も多く認められました。

森林の生物多様性に関するこれまでの研究で、一般的な傾向としては、樹種混植は炭素固定機能の向上等を通じて多様な森の機能を高める可能性があることがわかりつつあります。但し、実際の個別の状況では、混植される樹種の組み合わせや立地条件、植栽設計などによって、機能の高まり方は大きく異なる可能性もあります。そのため、この実験では、異なる組み合わせや植え方を検討し、森の機能性を高める方法が林業施業等においても反映されることを目指しています。併せて、この実験では、多様な環境条件下に展開されている国際的な実験ネットワークの一環として、実験に参加する各国と結果が比較できるように位置づけられています。

2024年活動報告

-基金プロジェクトの基盤づくりを行いました-

2025年02月06日(木)

●目的と初年度の取り組み

「2020年比で2030年までに生物多様性の損失を反転させ、2050年までに完全回復」という国際目標(ネイチャーポジティブ)に向け、2024年4月にネイチャーポジティブ基金を設置しました。基金プロジェクトを通して、ネイチャーポジティブに資する「長期生物多様性観測」と「若手人材の育成」を持続的に行う仕組みづくりに取り組んでいます。本年度は初年度として、寄付者の拡大に向けた試行錯誤を重ねました。

●主な活動内容

- 6月: 東大駒場リサーチキャンパス公開にて、研究室の活動とともに基金の趣旨を紹介しました。北海道で実施している樹木多様性操作実験を例に、生物多様性保全の重要性や長期生態系観測の意義を一般の方々に伝えました。生物多様性保全に関心を寄せる企業関係者や学生にも訪問いただき、基金のポスター展示も行いました。

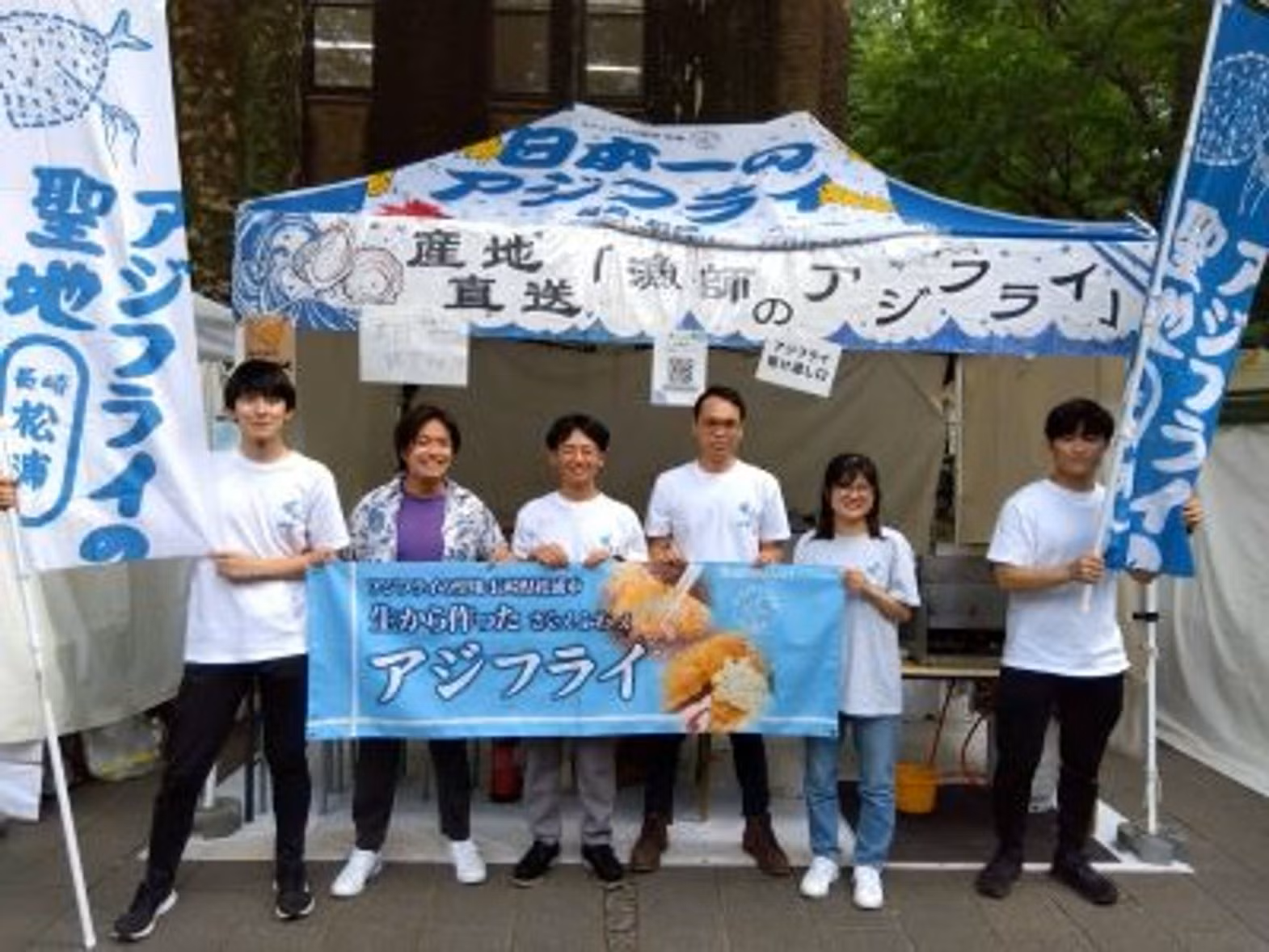

- 7、10月: 北海道の樹木多様性操作実験地でフィールドワークを実施しました。この実験では約4ヘクタールの土地に約1万本の樹木を用い、1種類の樹木のみ、または2種類、4種類と異なる樹種を混ぜて植栽した小さな森を設置しました。樹木の多様性が異なる森林が炭素固定といった機能にどのような違いを生むか検証しています。今回のフィールドワークでは樹木が適切に生存しているか、どのぐらい大きくなっているかを調べました。また、実験で用いる樹木が草に負けないように草刈も行いました。学生参加者にはフィールドでの作業だけでなく、実験林の重要性についてのレクチャーを行い、教育機会としての価値を高めました。今後は、寄付金を用いてより多くの学生を有償インターンとして受け入れ、プログラムの充実を図る計画です。

- その他の成果: 知床での森林再生プロジェクトでは、ドイツ研究チームと共同研究を行っています。このプロジェクトでは、気候変動や外来生物が長期的に知床の生物多様性や森林生態系にどのような影響を与えるのかシュミレーションモデルの開発を目指し、さらにその結果に基づいた森林管理の実証実験を行っています。そのための基礎情報として、現在の知床の森林生態系や生物多様性を評価することが必要です。今年度は知床で共同フィールドワークを行い、生物多様性評価を行いました。また、これまでの共同研究の成果の一部が論文として発表されました(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.17468)。

●本年度の寄付者の声や感想

本年度は以下のような形で支援をいただきました。

- セミナーを通して関心を持っていただいた方々

- 研究室メンバーとのつながりの中でご支援いただいた方々

- 支援経路が不明ながらも温かいご支援をいただいた方々

来年度は研究発表会や交流会を通じて、寄付者の具体的な声や感想を集め、基金プロジェクトの充実化に反映させていく計画です。

●最後に

本年度もネイチャーポジティブ基金へのご支援をいただき、誠にありがとうございました。皆様の温かいサポートのおかげで、長期生態系観測と若手研究者の育成という目標に一歩近づくことができました。引き続き、研究の推進と持続可能な未来の実現に向けて尽力してまいりますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

論文出版のご報告、およびトークイベント、伊藤信太郎環境大臣のご訪問について

2024年09月10日(火)

いつも温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。この度、当研究室の森章教授をはじめとする研究チームによる新たな論文が発表されましたので、ご報告させていただきます。

論文タイトル:

「Urgent climate action is needed to ensure effectiveness of protected areas for biodiversity benefits」

発表場所: One Earth

本論文では、気候変動が自然保護区の効果に与える影響について調査しました。自然保護区は、生物多様性を通じて森林の一次生産性や炭素隔離に大きく寄与していますが、気候変動が進むことでその「保護区効果」が損なわれる可能性があることが示されています。気候変動と生物多様性の関係は、これまで十分に考慮されてこなかった面が多く、お互いがお互いに与える影響について更なる議論が必要です。

本研究では、異なる気候シナリオに基づいて森林の炭素吸収能力を予測し、生物多様性保全と気候変動緩和が切り離せない関係にあることを解明しました。さらに、2030年までに30%の陸地を保護する「30by30目標」の達成には、温暖化緩和の取り組みが不可欠であることが示唆されています。この研究は、今後の国際的な生物多様性保全政策において、気候変動対策の統合がいかに重要であるかを強調しています。

本研究に関する東京大学先端科学技術研究センターのプレスリリースはこちらからご覧いただけます。

また、今月末に「先端がつなげる地球」と題したトークイベントを開催いたします。こちらのイベントでは、様々な分野の研究者が集まり、気候変動や生物多様性を含む先端科学技術のテーマについて議論します。当研究室の森教授も登壇予定です。事前登録制となっており、ハイブリッド形式での開催です。ぜひご参加ください。

また、伊藤信太郎環境大臣が先日当研究所を訪問され、その際の報告レポートも公開されております。詳細はこちらからご覧いただけます。

今後も皆様のご支援に感謝し、より一層の研究成果を発信してまいりますので、引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

樹木多様性操作実験地にて夏季調査を行いました

2024年08月09日(金)

7月5~16日の期間,北海道大学天塩研究林に設置された樹木多様性操作実験地にて,試験地のメンテナンスと樹木の生存・枯死の確認を行いました。

この実験地では北海道固有の4樹種(ダケカンバ,ミズナラ,トドマツ,アカエゾマツ)に着目し,単一の樹種が植栽された単植区,2または4樹種が同所的に植栽された混植区が設置されています。

単植区と混植区を比較して,炭素固定などの森林のはたらきにどのような違いがあるかを調べています。

野外の実験では,研究対象の樹木以外の草木が自然に流入して植栽木と競争してしまうため,草刈りをしてメンテナンスする必要があります。

今回は私たちの研究室に加え,北海道大学や東京農工大学,横浜国立大学の共同研究メンバーと一緒に約4ヘクタールの試験地の草刈りを行いました。

また,樹木の植栽から4年目になる今回の調査では,研究の基礎データとなる樹木の生存・枯死の確認も行いました。

4樹種の中でもトドマツの枯死率が高く,植栽された約4割強のトドマツが枯死していました。

はたして高い枯死率を示すトドマツは,単植区と混植区で枯死率に違いがあるのでしょうか?

今後,このような問いに答えていく中で,森林のはたらきにおける樹木多様性の役割について探求していきます。

樹木多様性操作実験のプロジェクトの詳細はこちら(英語)

これからも、末長い研究ができますようご支援していきます。

<ネイチャーポジティブ基金>

<ネイチャーポジティブ基金>

樹を植えることの重要性を知りました。

地球の未来のために頑張りましょう!

応援します!

<ネイチャーポジティブ基金>