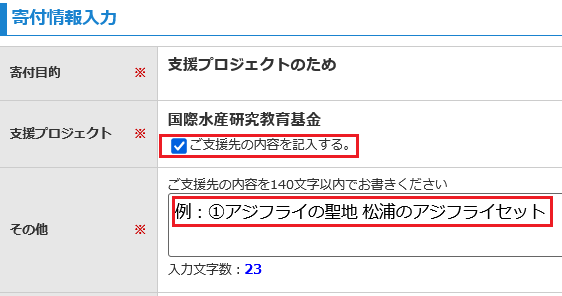

国際水産研究教育基金

プロジェクトについて

当研究室では、経済学やデータサイエンスを用いて、漁業管理から消費者行動に至るまで広範な領域を包括的に研究対象とし、持続可能な水産業の実現に向けた具体的な解決策を模索しています。

世界的に水産資源の過剰漁獲が深刻な問題となっています。一見すると、この問題は漁獲量を制限すれば解決できるように思われるかもしれません。しかし、不用意に漁獲量を制限すると、漁業者間での先取り競争が激化してしまいます。競争が激化すると漁獲量の監視が困難となり、結果的に資源を守れない事態が生じる可能性もあります。持続可能な漁業を実現するためには、人々の行動を深く理解し、それに基づいた制度設計が求められます。当研究室では、フィールドワーク、経済理論、ビッグデータ解析を組み合わせて、有効な漁業管理システムの構築に取り組んでいます。

水産物消費に目を向けると、世界では水産物に対する需要が増大しているのに対し、我が国では長期にわたって魚離れが進んでいます。また、欧米では持続可能な漁業に由来する水産物に対するエコラベルに価格プレミアムがついているのに対し、我が国ではエコラベルの認知度も低く、価格プレミアムが付いているという報告もありません。これらの違いが何に起因するかはまだ解明されていません。当研究室では、インタビュー調査、アンケート調査、経済実験などを通して、消費者行動の解明に取り組んでいます。

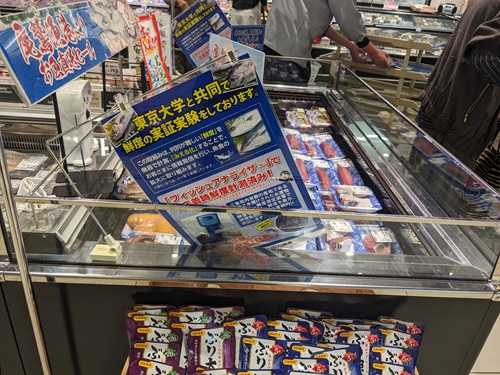

当研究室の消費者研究において近年大きなテーマとなっているのは、水産物の鮮度の価値の解明や鮮度表示の効果測定です。我が国における魚離れの原因が「情報の非対称性(消費者が十分な情報を得られていない状況)」の悪化であるとのオリジナルの仮説に基づき、鮮度表示がこの問題を緩和できるのではないかと考えています。2024年には民間企業と提携して店舗での実証実験を行いました。

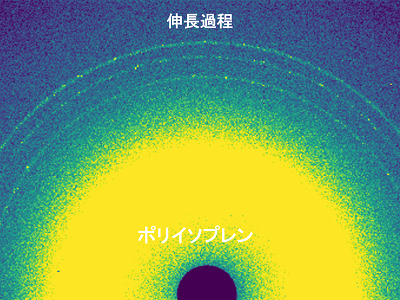

漁業の環境負荷を減らすことも重要な研究課題です。当研究室では、様々な漁業や漁網リサイクルの取り組みに関して※LCA分析を行い、環境負荷を低減する具体的な方法を探っています。また、スマート水産業の導入とその効果検証(船団間での情報共有、過去の操業データの記録と利用、定置網への魚探の設置等)にも取り組んでいます。これらの技術は、操業の効率化だけではなく漁業の環境負荷の低減につながり、持続可能な水産業の実現に寄与すると考えています。

※LCA(ライフサイクルアセスメント)分析とは、ある製品・サービスのライフサイクル全体(資源採取―原料生産―製品生産―流通・消費―廃棄・リサイクル)又はその特定段階における環境負荷を定量的に評価する手法である。

寄付の必要性

2018年の漁業法改正を契機に、日本政府は水産業を再び成長産業として位置づけ、その発展を目指しています。この重要な変革期において、日本の水産業が持続可能な形で発展し、国際的な競争力を持つためには、今こそ最先端の研究と教育体制を整える必要があります。私たちの研究室では、経済学やデータサイエンスを駆使し、漁業管理や消費者行動に関する革新的な解決策を提案し、日本の水産業が直面する課題に取り組んでいます。しかし、これを達成するには十分な研究資金と人的リソースが必要です。

■日本の水産業の未来を支える若手研究者の育成

特に、若手研究者の育成は急務です。日本国内で水産経済学を専門とする若手は数少なく、彼ら・彼女らの育成を通じて日本の水産業の未来を支える人材を確保することが求められます。優秀なポスドクを雇用するためには、少なくとも年間600万円以上の予算が必要ですが、その規模の資金を確保するためには大型の科研費を獲得しなければなりません。しかし、科研費の競争は非常に厳しく、安定した資金を確保することは容易ではありません。そのため、安定的かつ持続的に研究を進めるための寄付が重要な役割を果たします。

■国際的な研究活動への取り組み、研究連携の強化

国際的な研究活動にも積極的に取り組む必要があります。欧米での国際学会に参加するためには、学会参加費・渡航費・宿泊費で1回につき1人当たり40-50万円程度が必要になります。世界レベルの研究を行うためには、海外での学会に継続的に参加し、最先端の研究に触れるとともに、最先端の研究者とのネットワークを築くことが不可欠です。しかし、限られた資金ではこれらの費用を捻出することが難しく、十分な対応ができていないのが現状です。寄付により、これらの活動を積極的に推進し、国際的な研究連携を強化することが可能になります。

■幅広い産業を視野に入れた総合的な海の利用を目指して

さらに、今後は研究対象の幅を広げていく必要があります。例えば、沿岸漁業の生産性を高めるためには、川の上流で行われる農業や林業との連携が実は重要だと言われていますが、この点は未だに十分に解明されていません。また、海を利用するのは漁業だけではありません。観光業、海運業、洋上風力発電、さらには海底資源の開発など、海には様々な産業が関わっています。海洋国家としては、漁業を中心にしつつ、これらの産業も視野に入れた総合的な海の利用を考えていくことが求められます。こうした包括的な視点から研究を展開していくためには、それを支えるための資金が必要です。

いただいたご支援の使途

ご寄付により、当研究室では日本の水産業の未来を切り拓くためのさまざまな取り組みを進めています。具体的には、以下の活動を展開し、持続可能な水産業の実現に向けた具体的な解決策を模索しています。

・若手研究者の育成

ポスドクや大学院生の支援を通じて、次世代の研究者を育てる取り組みを行っています。

・グローバルな研究活動の推進

海外での学会参加や国際共同研究を推進し、グローバルな視点での研究を強化しています。

・フィールドワークを通じた現場調査の強化

現場での調査を通じて、実践的なデータ収集と分析を行い、研究の信頼性を高めています。

・研究対象の幅を広げる新たな取り組み

農業や林業との連携、他の海洋産業との協働など、総合的な視点からの研究を展開しています。

これらの取り組みを通じて、日本の水産業が再び成長産業として世界に誇れる存在となるための基盤を築いています。

ご支援のお願い

ご寄付により、当研究室の活動が充実・加速することで、長期的にいくつかの重要な成果が期待されます。

まず、日本の水産業が成長産業として再び確立されることが期待されます。当研究室では、漁業管理と消費者行動の両分野を総合的に研究し、持続可能で高収益な水産業の実現を目指しています。この包括的なアプローチにより、業界全体の成長が促進され、企業にとっても安定的かつ持続的な供給基盤が強化されることが期待されます。日本の水産業が国際的な競争力を持つ基盤が築かれ、関連企業にとっても新たなビジネスチャンスが広がることが期待されます。

次に、当研究室が世界における研究教育の拠点として確立されることが期待されます。水産経済学や社会科学の最高峰の講義・指導を提供する場として発展し、業界にとっても重要な人材供給源となります。若手研究員の雇用が確保され、博士課程に進学する学生が増加することで、企業が求める高度な専門知識を持つ人材が育成され、業界全体の競争力が向上することが期待されます。

さらに、持続可能で豊かな海産物が次世代に引き継がれる未来が期待されます。サンマやスルメイカなど、現在不漁となっている魚種が再び豊富に供給され、地域ごとの豊かな食文化が守られるとともに、多くの人々が美味しい魚を適正な価格で楽しめる社会を目指します。これにより、地域の基幹産業として漁業が維持され、地域コミュニティの活力が保たれます。地域経済の安定とともに、消費者にとっても豊かな食生活が保証されることが期待されます。

皆様のご支援が未来の水産業と地域社会に持続可能な発展をもたらす力となります。温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

- ホーム:東京大学大学院農学生命科学研究科·農学部

- 国際水産開発学研究室

- 阪井裕太郎 個人ウェブサイト

- 東京大学卓越研究員 阪井裕太郎

- 阪井 裕太郎 | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

- Research Map(阪井裕太郎)

福井県越前町における小型底曳網漁テスト操業への同乗調査報告

2026年01月13日(火)

はじめまして。学部4年の大道麻優子と申します。私は、福井県における小型底曳網漁業者の操業行動や資源管理意識について研究しています。持続可能な漁業を実現するためには漁業者の考え方や判断の仕組みを理解することが不可欠で、この研究は有効な漁業管理方策を検討するうえでの基礎資料となります。

その一環として、10月31日に福井県越前町で行われた、越前ガニ漁解禁前の小型底曳網漁のテスト操業(綱延ばし)に同乗しました。今回お世話になった第三昭栄丸(14トン、小型底曳網漁船)は、越前町小型底曳組合に所属しています。小型底曳網漁は、海底近くを大きな網で曳いてカニや底魚を漁獲する漁法です。越前ガニ漁解禁直前の綱延ばしでは、実際に海へ出て網の調整や漁具の状態確認、安全な操業ができるかどうかを確かめています。

当日の調査は、朝の市場見学から始まりました。第三昭栄丸は直前の操業で甘エビ(ホッコクアカエビ)やガサエビを漁獲して帰港したところで、水揚げや選別の作業が進められていました。こうした日々の水揚げが地域の食と生業を支えていることを改めて実感する場面でした。

その後、船の準備が整い、午前9時ごろ出港しました。およそ1時間かけて沖合へ向かい、到着後に浮標(ブイ)を投入して網を繰り出します。網が海底近くまで沈むと、船は速度を落としておよそ1時間かけて海底に沿って網を曳いていきます。曳網中には、船員の方々が船内で休息をとっており、長時間操業の体力管理や作業配分の工夫を垣間見ることができました。十分に網を曳いた後、船長の合図とともに巻き取りが始まります。大型のウインチ(巻揚機)を用いてロープが順に引き上げられ、やがて海面に網が姿を現しました。その周囲にはカモメが集まり、海底での営みが一気に水上に現れる迫力を感じました。網から取り出された漁獲物は、スルメイカ、ユメカサゴ、アカムツ(ノドグロ)、アカガレイ、ソウハチガレイ、アンコウなど多様で、テスト操業であっても底曳網漁がさまざまな魚種を対象としていることがうかがえました。

揚網後はすぐに魚種ごとの選別作業が始まりました。大きさや種類ごとにかごへ仕分ける一方で、小型魚を海へ戻す場面も多く見られました。こうした対応は、資源管理が現場レベルで日常的に実践されていることを示していると感じました。選別と甲板の洗浄が終わると港へ向けて帰航し、出港からおよそ3時間で一連の操業が終了しました。全体の流れを通して、一つひとつの工程に明確な役割があり、効率性と安全性、そして資源への配慮が両立されていると感じました。

今回の同乗調査では、漁具の操作や乗組員の方々の連携、船内の様子など、文献だけでは把握しきれない現場の視点を学ぶことができました。作業の合間には乗組員さんに漁業とのかかわり方なども伺うことができ、漁業者の選好や協調行動を理解するうえで重要な示唆となりました。現場で得られたこれらの一次情報は、将来的な漁業管理の検討に役立てていくうえで大きな糧になると感じています。

本調査は、皆さまからの温かいご支援により実施することができました。ご協力いただいた第三昭栄丸の皆さま、越前町小型底曳組合、福井県水産試験場の皆さまに厚く御礼申し上げます。引き続き現場の声を研究に反映し、漁業の持続的な発展に貢献できるよう努めてまいりますので、今後とも何とぞよろしくお願い申し上げます。

石川県に定置網の調査に行ってきました(第4回報告)

2025年12月23日(火)

皆さまこんにちは。修士1年の小髙慎太朗です。私は学部4年の頃より、太平洋クロマグロに対して導入された漁獲可能量の融通制度が、定置網漁業の現場にどのような影響を与えているのかをテーマに研究を続けています。

今回ご報告する出張は、主に同じ研究室の修士2年・魚谷によるクロマグロの放流・漁獲枠消化に関する意識調査と、博士1年・志賀による定置網魚探の導入に対する意識・活用実態の調査を目的として実施した現地調査です。私はその一員として石川県の定置網漁業の現場を訪れ、総会への参加や乗船見学、漁業者の方々へのヒアリングに同行しました。

本プロジェクトでは、これまでにも石川県での調査について3回の出張報告を掲載しており、今回の報告はその続編にあたります。まだお読みでない方は、ぜひ過去の報告もあわせてご覧いただき、現地調査の積み重ねと研究の広がりを感じていただけましたら幸いです。(第1回報告、第2回報告、第3回報告)

出張初日は、石川県内の定置網漁業者の方々が一堂に会する総会に参加しました。会場では、博士1年の志賀と修士2年の魚谷から、それぞれクロマグロの放流・漁獲枠消化に関するアンケートと、定置網魚探の導入・活用に関するアンケートの趣旨説明と協力のお願いを行いました。アンケートには協力的な漁業者の方が多く、一部の設問については「もう少し聞き方を工夫した方がよいのでは」といった率直なご意見もいただき、研究の側からの前提と現場の感覚のずれを見直す良いきっかけとなりました。

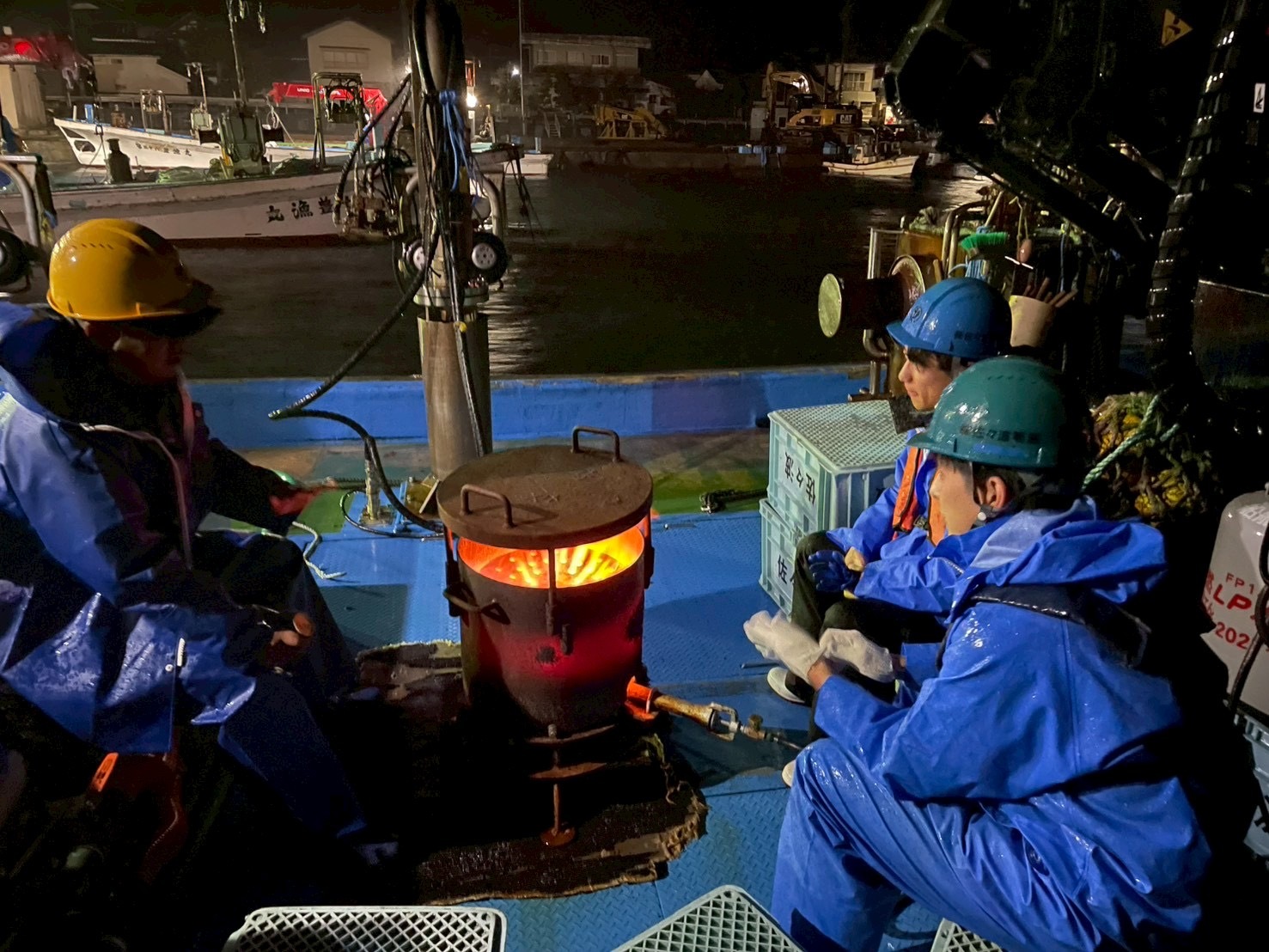

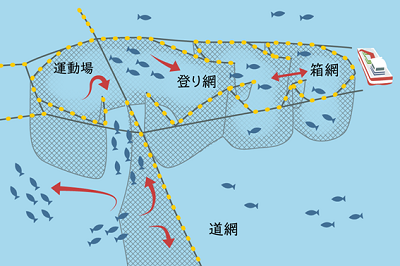

翌早朝には、操業に同行し、定置網漁業の現場を見学しました。今回乗船した定置網は、これまで私が見てきた中でもとくに大規模なもので、魚を囲い込む網の広さや揚げ網のスケールに圧倒されました(記事最上部の写真)。網を少しずつ手繰り寄せていく作業にも一部加わらせていただき、乗組員の方々が息を合わせて作業を進める様子を間近で見ることができました。

操業の合間や帰港後には、船上や事務所でヒアリングの時間もいただき、クロマグロが実際に入網したときの放流・水揚げの考え方や、定置魚探の情報をどのように操業判断に生かしているのかについて貴重なお話を伺うことができました。

操業を終えたあとは、別の漁業者の方にヒアリングを実施しました。たくさんのお話を伺った中で、特に印象に残った話が二つあります。一つ目は、朝に同行した定置網に取り付けられていた「金庫網」と呼ばれる設備に関してです。金庫網は箱網(通常の操業で揚げる網)の先に設置する小さな網で、石川県では主にブリを一時的に生かしておき、出荷のタイミングを調整するために利用されています。ブリは比較的丈夫な魚であるため金庫網の中で活かしておくことができますが、クロマグロやサワラのような擦れに弱い魚種は、狭い空間に入ると傷ついてすぐに死んでしまうそうです。クロマグロの来遊は不安定で、一度にまとまって入網することがある一方で、次も同じように入るとは限りません。こうした状況では、まとめて揚げれば価格は下がってしまうかもしれないが、次のチャンスがあるとは限らないという難しい局面に向き合わざるを得ず、限られた漁獲枠の中で判断を下していくことの重さを改めて考えさせられました。

二つ目は、定置魚探についてです。この話題についても、率直なご意見をいただきました。魚探を導入すれば、魚群の接近状況を把握しやすくなり、操業や出荷の判断材料が増える一方で、「常に魚探の反応を気にしなければならず、従業員の拘束時間が長くなってしまうのではないか」という懸念も示されました。とくに若い世代ほど、休み方や私生活との両立を重視する傾向がある中で、働き方も変えていかなければ人が集まりにくいのではないか、という問題意識が印象的でした。操業効率だけでなく、次の担い手にとって魅力ある職場であり続けられるかどうかという観点も含めて、漁業と技術の関わり方を考える必要があると感じました。

今回の出張では、これまでのヒアリングやデータ分析で得てきた知見を踏まえつつ、クロマグロの資源管理制度や定置魚探が、日々の操業判断や働き方の悩みとどのように結びついているのかを、より高い解像度で捉え直す機会となりました。このように継続的に現場に入り込み、漁業者の方々から率直なお話を伺いながら研究を深めていけるのは、日頃から本プロジェクトや研究室の活動を支えてくださっている皆さまのお力添えがあってこそです。現地で得られた学びを少しでも社会に還元できるよう、今後も調査・研究を重ねていきたいと思います。

弊研究室では、昨年度に引き続き、石川県以外にも様々なフィールドを舞台とした研究を行っておりますので、今後も皆さまの暖かいご支援を賜ることができましたら、大変幸甚に存じます。何卒よろしくお願いいたします。

北海道の斜里町に調査に行ってきました(第2回報告)

2025年11月26日(水)

はじめまして、修士2年の樋詰萌華と申します。私は、水産業のデジタル化が漁業に与える影響についての研究を、日本事務器株式会社様および斜里第一漁業協同組合様と共同で進めております。

今回は、その現地調査のために北海道斜里町へ出張いたしましたので、ご報告させていただきます。今年7月にも、弊研究室の修士1年・牛島より北海道出張の様子を報告いたしましたが、今回はその続編となります。

MarineManager +reC.とは

MarineManager +reC. は、日本事務器株式会社が開発した漁業支援アプリで、日々の漁の記録や海水温・潮流といった環境データを手軽に入力・共有できるツールです。 漁師の「勘と経験」をデジタルで支え、過去の漁獲や海況を振り返ることで、次の操業判断に活かすことを目的としています。

定置網漁への同乗調査

今回の調査では、秋鮭漁において +reC. がどのように使われているのかを明らかにするため、斜里第一漁協所属の北龍丸さんと北洋丸さんの定置網漁の船に同乗させていただきました。

夜明け前に出港し、沖合で巨大な定置網を引き上げる様子はまさに圧巻で、漁師の方々の熟練した連携と体力に圧倒されました。

北洋丸さんに同乗させていただいた際の様子

北洋丸さんに同乗させていただいた際の様子船上では、漁師さんが携帯を操作し、ブイの情報や前日の漁獲データを確認しながら操業判断を行っていました。漁の最中には漁獲量などをその場でアプリに入力し、組合全体で共有することで、次の操業や他船の判断にも役立てているとのことでした。

地球温暖化による水温上昇の影響で、近年は鮭の回帰時期や漁獲量に変動が生じており、データをもとにした柔軟な判断の重要性が一層高まっています。さらに、同じく水温上昇の影響でクラゲの発生が増加しており、網の中に大量に入り込むことで漁の効率を下げたり、鮭の選別作業に支障をきたすなど、新たな課題となっています。こうした環境変化の中で、漁業者は経験とデータの両面から漁の最適化を模索しています。

また、斜里第一漁協では、鮭のブランド価値を高めるため、船上での「活じめ(活魚の締め処理)」を徹底しており、品質向上へのこだわりが印象的でした。

競りの見学

漁港の競りの現場も見学させていただきました。鮭は漁獲直後に選別・等級分けされ、色合いやサイズなどによって価格が決まります。等級ごとに異なる値付けのプロセスを目の前で見ることで、漁師の努力が市場でどのように評価されるかを実感しました。

こうした現場での観察を通じて、デジタルツールの導入が漁獲から流通までの効率化や透明性の向上に寄与していることを学びました。

現地に足を運び、漁師の方々の声を直接伺うことで、デジタル技術がどのように現場の判断や地域の協働を支えているのかを肌で感じることができました。こうした調査を通じて得られる気づきや学びは、机上の研究では得られない貴重なものです。今後もデータ分析と現場観察の両面から、水産業の持続可能な発展に貢献できるよう研究を続けてまいります。

国際水産開発学研究室の研究の進展は、皆さまからの温かいご支援のおかげで成り立っております。 改めて心より感謝申し上げますとともに、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ホームカミングデーで鮮度測定体験コーナーを出展しました

2025年10月23日(木)

はじめまして、修士2年の河本誠一です。私は学部4年生の時から国際水産開発学研究室に所属しており、漁船GPSデータや漁獲量/漁獲金額の公開データの分析を行っています。今回は、弊研究室が参加させていただいた東京大学ホームカミングデー2025での活動報告と御礼をさせていただきます。

10/18(土)に本郷キャンパスにて、東京大学ホームカミングデー2025が開催され、たくさんの方にご来場いただくことができました。弊研究室は「東大の未来を応援!トークテントで現役学生と話してみませんか?」の企画に参加し、13:10〜14:30の時間帯で来場者の皆様と交流させていただきました。

当日は、1週間前に締めた真鯛と前日に締めた真鯛を見た目で比較いただいたのち、Fish Analyzerを用いて、鮮度を定量的に測定する実験を体験いただきました。Fish Analyzerは、水産現場での活用を想定した携帯型機器で、魚体を傷つけずに短時間で鮮度や脂肪含量を評価できます。弊研究室でも刺身の試食実験や締め方による鮮度変化を比較する実験等で日常的に使用しており、今回来場者の皆様にも体験していただくことで、私たちが行っている研究に親しみを持っていただけたのではないかと考えております。

「魚を買ってみたら期待したほど美味しくなかった」という経験はないでしょうか。天然のお魚はそもそも品質にばらつきがあります。その上、お魚は生鮮流通が多く、鮮度低下に伴って味が大きく変化します。鮮度などの品質が消費者から判別できないと、「買ってみたら美味しくなかった」という結果になってしまいます。そこで、Fish Analyzerのような機械で品質を客観的に測定・表示することで、消費者の不安をやわらげれば、魚食拡大につながるのではないか、というのが当研究室の研究テーマの一つになっています。

弊研究室のトークテントにお越しくださった皆様、ありがとうございました。こういった機会を通して、少しでも水産業や水産に関する研究に興味を持っていただけますと嬉しいです。

また、日頃から弊研究室の活動にご協力いただいている関係者の皆様、寄付者の皆様にも、この場を借りて改めて御礼申し上げます。今後とも弊研究室をよろしくお願いいたします。

富戸定置網乗船・セリ見学報告

2025年09月02日(火)

皆さま初めまして。学部4年の圓林悟です。私は2025年4月より国際水産開発学研究室(LGFS)に配属され、漁業資源管理に関する研究に取り組んでいます。今回、静岡県伊東市・城ケ崎海岸の富戸定置網に乗船する機会を得ました。本報告は乗船および競り見学の記録であると同時に、資源管理の現場実態を理解する一助となることを願い記したものです。関連研究の一端としてお読みいただければ幸いです。

私たちは8月18日午前2時ごろに富戸漁港に到着し、午前4時半頃に出港する漁船に同乗させていただきました。漁では様々な魚を見ることができました。網の表層を漂っていたソデイカやスルメイカは玉網を用いて別途漁獲されたり、大型のクエ1尾が生け簀に収容されたりするなど、種類に応じて様々な対応がされている様子を確認しました。他の漁獲物は氷で野締めされ、メジ(クロマグロの幼魚)の姿も見られました。そのほか、マアジ、ムロアジ、オアカムロの3種のアジ類をはじめ、多様な魚が揚がりました。網内の魚がすべて船に移されたのち、午前5時半ごろに漁港に戻りました。

帰港後は魚の仕分け作業を見学しました。地元の方々は欲しい魚を自らバケツに入れ、量り売りで購入していました。我々も一部の魚を分けていただき、氷と海水をクーラーボックスに入れて冷やしました。午前6時ごろ富戸漁港を出発し、その後はいとう漁協にて競りを見学しました。

競りでは、富戸のアジ類を中心とする魚種に加え、他の定置網から揚がったイナダやイサキ、さらには釣り漁獲のクロムツやオナガダイ、メダイなど10kg級の魚も出されていました。魚は大きいサイズから順に競りにかけられ、箱ごとに重さを記した紙が貼られていました。業者は事前に魚を見定め、競りは非常に速いテンポで進行します。単価の高いクエやイシガキダイ、メイチダイなどは活かした状態で出荷されていました。

漁協の方のお話によると、定置網では40〜50種、多い時には100種以上の魚が漁獲されますが、競りにかけられるのは重量ベースでおよそ4割に過ぎず、残りは代引き(小型魚や市場で重要性の低い魚をまとめて箱単位で取引する方法)などに振り分けられるそうです。業者によっては注文に応じて多少高値でも購入する必要があり、価格が吊り上がる場合もあるとのこと。

また、8月上旬に数日間南西風が吹いた影響で、黒潮が沖合に蛇行し沿岸湧昇が発生し、水温が26℃から21℃程度に急変したとのことです。それに伴い、漁獲される魚種構成も変化すると伺いました。定置網は魚道に仕掛けられた大規模な受動的漁法であるため資源に比較的やさしいとされますが、同時に自然環境の変動に大きく左右される漁法であることを実感しました。

今回の見学を通じて、定置網漁業の仕組みとともに、漁獲から流通、そして市場での取引に至るまでの流れを総合的に把握することができました。富戸の定置網が明治時代から変わらぬ場所に設置されてきたことも含め、地域の漁業と環境の結びつきの深さを学ぶ機会となりました。現場での貴重な体験を今後の研究に生かしていきたいと考えております。ご協力くださった関係者の皆さまに心より御礼申し上げます。

石川県に定置網の調査に行ってきました(第3回報告)

2025年07月31日(木)

皆さま初めまして。学部4年の落合凜です。2025年4月より国際水産開発学研究室(LGFS)に配属され、漁業資源管理に関する研究に取り組んでいます。今回、初めて定置網に乗船する機会を得るとともに、現地ヒアリングを目的として石川県へ出張しました。本報告は乗船体験の記録であると同時に、修士2年の魚谷が進めているクロマグロのIQ(個別割当方式)枠の融通に関する研究とも関わりのある内容です。関連研究の一端としてお読みいただければ幸いです。

乗船日は午前2時に出航し、2か所に設置された網を順に揚げました。2隻の船が向かい合いながら息を合わせて網を絞り込み、魚を追い込む作業は迫力がありました。途中、網が絡まるハプニングもありましたが、乗組員のみなさんの迅速な対応で無事に揚網作業が完了しました。

揚がった魚はアジ、サバ、タイ類など多種にわたり、活気ある水揚げの現場に圧倒されました。日によっては100kg級のクロマグロが入ることもあるとのことで、釣りで一尾ずつ魚を扱ってきた自分にとってはスケールの大きさが衝撃的でした。

漁後には魚種別の仕分け・選別作業も見学させていただきました。流れるような手際と段取りの良さは、現場経験の重要性を実感させられるものでした。この日は七尾市の市場が休市であったため、金沢までトラック輸送される流れも併せて確認することができました。操業から陸揚げ、仕分け、輸送までの一連のサプライチェーンを現地で通しで見学できたことは大変貴重でした。ご協力くださった定置網漁業関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

乗船後、漁業者の方々にヒアリングを実施しました。内容は、修士1年の小高による第2回報告に続く形で、クロマグロが混獲された際の水揚げ/放流判断の基準を中心に伺いました。

お話によると、クロマグロが意図せず混獲されるケースは少なくないとのことでした。その際、水揚げするか放流するかの意思決定は、

当日の市場価格・見込み価格、

その時点で残っているIQ枠(個別割当量)の残量、

今後の漁期中に見込まれる漁獲状況(経験に基づく判断)

などを総合的に考慮して決めることが多いそうです。

「資源を守りながら収益も確保する」ことは、実務上容易ではありません。それでも現場の漁業者の方々は、定められたルールを踏まえて操業し、地域として持続可能な漁業を目指して工夫を重ねています。研究者の立場から、こうした現場の知恵や制約条件を正しく理解し、資源評価や制度設計の改善に少しでも貢献したいと改めて強く感じました。

私たちLGFSでは、石川県をはじめ全国各地の漁業現場と連携し、データ分析にとどまらず現場実態を反映した研究を進めることを重視しています。継続的に質の高い研究を行うためには、現地調査の受け入れやデータ提供など、皆さまのお力添えが不可欠です。引き続きご指導・ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

北海道の斜里町・網走市・サロマ湖に調査に行ってきました

2025年07月23日(水)

皆様、初めまして。修士1年の牛島明音と申します。

私たちの研究室では、新技術を活用した効率的な水産業「スマート水産業」や「漁業の協業化」の研究にも取り組んでおります。今回は、それらの研究の一環として、現場の課題や導入効果を理解するため、日本事務器株式会社様とともに北海道の斜里町、網走市、そしてサロマ湖へ出張調査を行いましたのでその報告をさせていただきます。

はじめに、スマート漁業の一例として日本事務器株式会社様の提供する「+reC.(プラスレック)」というアプリを紹介します。漁業では、水揚げ量や網の位置などの様々なデータが各地域で収集されています。その共有方法は様々で、電話で行っているものからITを用いているものもあります。スマホアプリ「+reC.」は、漁業者さんたちが情報の共有と記録をアプリ上で行うことにより、記録やその蓄積を容易にし、日々の漁業活動の効率性の向上、漁協内での連携強化などが期待されています。

今回はその効果を検証する研究を想定し、現地でお話を伺うことで使用状況を知るために、まず斜里町の斜里第一漁協に伺いました。こちらでは、+reC.を3年前から全ての漁業経営体に導入しており、情報共有の迅速化や記録の電子化に取り組まれています。私自身、導入の効果として、当初は情報共有による漁獲効率の向上を想定していました。しかし、実際にお話を伺うと、それに加え、入港前に荷捌きの準備が可能になることや、仲買業者への情報共有の迅速化など、入港時間が遅い斜里町特有の利点を多く実感されていることがわかりました。これは、斜里町に行き、お時間をとっていただいてお話できたからこそわかったことだと思います。

また、2日目の朝には、斜里第一漁協の北洋丸さんのご厚意でます定置網漁の船に同乗させていただき、競りの現場も見学させていただきました。それにより現場の状況をイメージしやすくなりました。北洋丸さんは、鮭やますのブランド化や広報にも力を入れていらっしゃり、胃洗浄や活締めといった徹底されたこだわりがとても勉強になりました。

続いて訪れた網走市では、漁協全体での協業化という全く異なる取組を学ぶことができました。網走漁業協同組合では、30年以上前から定置網漁において、船や網、燃料などの資源を共有し、プール制を用いた独自の評価制度による利益配分が行われています。私たちは、協業化の実際の仕組みや効果に興味を持っていました。今回お話を伺ったことで、漁獲効率の向上、漁業者の収入増加などに加え、若手人材の増加や、トラブル対応力の強化、資源管理のしやすさなど、多面的な効果を実感されているとわかりました。特に、朝に発生した網の破損を、80名もの漁協内の人が協力して修理をし、その日の夜には網を入れられたというエピソードは、協業の力を如実に物語っており印象的でした。

最終日に訪問したサロマ湖では、養殖分野でのスマート水産業の事例を拝見しました。お話を伺ったサロマ湖養殖漁業協同組合では、3年前からホタテの養殖に+reC.を導入しており、水温や塩分等の環境データ、漁獲情報がデジタル化されリアルタイムで可視化されていました。事務所のモニターには環境詳細なグラフが常に表示されており、現場での情報活用と共有に対して高い意欲を持っていらっしゃることが伝わってきました。

このように、今回の北海道調査では、それぞれの地域で経営効率の向上や、情報共有のために様々な工夫がなされている様子や効果の実感を直接お聞きしました。漁協や漁業者の皆様との会話の中で、情報からの推測だけでは捉えきれなかった、地域ごとの背景や現場の実情・思いを肌で感じることができました。今後の研究においてデータの解釈や分析を行う上で、重要な視点を得られた非常に有益な調査となりました。

私たちの研究室では、今後もこのように様々なフィールドに足を運び、現場の実態を踏まえた実証的な研究を心がけてまいります。引き続き、皆様の温かいご支援を賜ることができましたら、誠に幸いに存じます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

続編「北海道の斜里町に調査に行ってきました(第2回報告)」もご覧ください

石川県に定置網の調査に行ってきました(第2回報告)

2025年06月24日(火)

皆さま初めまして、修士1年の小髙慎太朗です。私は学部4年時より、クロマグロに関する資源管理導入の効果について、特に石川県の事例を対象とした研究に取り組んでいます。

今回はその調査のため、石川県へ出張に行って参りましたのでその報告をさせていただきたいと思います。昨年度11月にも石川県出張について、弊研究室修士2年の魚谷から報告させていただきましたので、今回はその続きと思って読んでいただけますと幸いです。

今回の調査の内容に入る前に、研究の背景にある課題について少し説明させてください。

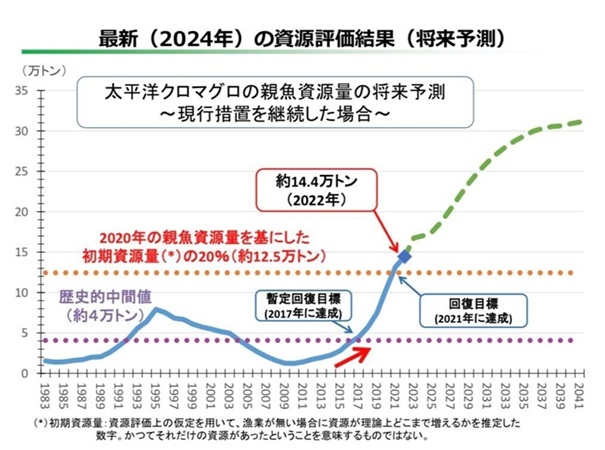

(出典:水産庁「太平洋クロマグロの資源管理について」)

ニュースなどで目にしたことがある方もいるかも知れませんが、近年クロマグロが獲れすぎることによって漁業者は苦しめられているのです。他の多くの資源では、過剰利用による枯渇が問題となっている中、逆に過剰であることが問題となっているというのは違和感があるかもしれません。実は、かつてはクロマグロも他の資源と同様に枯渇が問題であったのですが、その後導入された国際的な漁獲制限によって急激な回復を遂げたのです。

しかし、再び乱獲により資源状況が悪化することへの懸念から漁獲制限はあまり緩和されていません。そのため、たくさん獲れるが獲ってはいけない、獲れた場合には海に返さなくてはいけないという問題が生じているのです。特にこの問題は能動的に魚種を選択して漁獲することができない定置網漁業では深刻です。石川県の定置網では冬季の寒ぶりが大きな収入源となっていますが、クロマグロのせいで全て放流せざるを得ない状況も起こっています。

この課題への改善策として導入されているのが、「各都道府県で制限されているクロマグロの漁獲量(=漁獲可能量)を余っているところから足りないところへ移せるようにする制度(=融通制度)」です。 私たちの研究では、この制度が果たしてどれほどの利益を生んでいるかということを調べています。

今回の出張では、実際の定置網漁業への同行を通じたクロマグロの入網・放流状況の調査と、ヒアリングを通じた制度の活用状況について調査しました。ヒアリングでは、漁獲可能量の残量と漁業者の行動の関係性についての新しい発見が得られました。

ヒアリング以前、私たちは漁獲可能量の残量と漁業者の行動について以下のように考えていました。

・漁獲可能量に余裕がある場合:積極的にクロマグロを水揚げする

・漁獲可能量が逼迫している場合:やむをえずクロマグロを放流する

しかし、今回のヒアリングを通じて、この関係は実際に存在するが、その程度には漁業者間で大きな乖離があることがわかりました。常に漁獲可能量の残量を把握し、どの時期に漁獲を行えば収益が最大化されるかを考え、放流と漁獲を調整しながら行う漁業者もいれば、網に入ったものは全て揚げると言う漁業者、逆によくわからないから全て放流してしまう漁業者など、漁業者ごとに決められた資源管理制度の中でどのような戦略を取るかには大きな違いがあるそうです。

この差を生み出している大きな要因の一つとして、一部の漁業者では親方(=会社の経営責任者)と船頭(=海での現場責任者)が分かれており、経営面と漁業面での連携が取れていないことが挙げられるといいます。漁獲金額を上げることを重視する親方と漁獲量を増やすことを重視する船頭の連携が取れなければ、定められた資源管理の枠組みの中で収益を上げるための行動が取られないのです。

融通制度の効果の分析の際には、こうした漁業者間での意識の違いとそれに応じた行動の違いについても考慮しなければ、正しい結果は得られないことがわかり、非常に有益なヒアリングとなりました。

私たちは、このような現地実施する調査やヒアリングを通じて、漁業の現場を正しく理解することで、データ分析のみによらない、現場の実情を反映した研究を行うことを心がけています。

弊研究室では、昨年度に引き続き、石川県以外にも様々なフィールドを舞台とした研究を行っておりますので、今後も皆さまの暖かいご支援を賜ることができましたら、大変幸甚に存じます。何卒よろしくお願いいたします。

三重県・愛媛県の真珠養殖場での現地調査

2025年04月02日(水)

初めまして、修士2年のZhonghe Tianと申します。私は環境影響評価手法の一つであるLCA(ライフサイクルアセスメント)を活用し、環境に配慮した水産業のあり方を研究しています。今回は、三重県伊勢市および愛媛県宇和島市の真珠養殖場での現地調査についてご報告いたします。

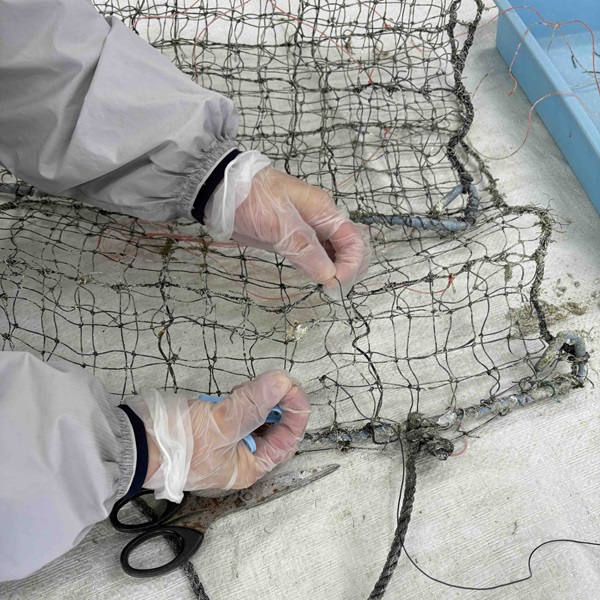

この調査の目的は、真珠養殖における漁具の処分方法が環境に与える影響を評価し、持続可能な養殖手法を検討することです。特に、養殖カゴや設備のリサイクル実態と課題に焦点を当て、現地の養殖業者へのヒアリングや作業工程の見学を通じて、データを収集し、実践的な知見を得ることを目指しました。

■ LCAとは?

LCA (Life Cycle Assessment)は、製品やサービスが環境に与える影響を、原材料の採取から製造、使用、廃棄に至るまでの全過程で評価する手法です。この手法を用いることで、「どの段階で環境負荷が大きいのか」「リサイクルによってどれだけ負荷を軽減できるのか」を科学的に分析できます。私の研究では、LCAを活用して真珠養殖資材の環境負荷を数値化し、改善策を提案することを目指しています。

■ 調査の背景

真珠は豊かな自然環境があってこそ育まれる宝石であり、持続可能な環境保全が真珠業界にとって重要な課題です。伊勢市や宇和島市は日本を代表する真珠養殖地ですが、使用済みのカゴや網の廃棄・リサイクルが課題となっています。例えば、養殖カゴは鉄フレームとプラスチック製の網で構成されており、廃棄時の焼却や埋め立てが環境に与える負荷が懸念されています。

一方で、日本真珠輸出組合などが提唱する「カゴ to カゴ」というリサイクルコンセプトでは、廃棄カゴの鉄やプラスチックを再利用する取り組みが進められており、循環型社会やカーボンニュートラルへの貢献が期待されています。

■ 現地調査の様子

伊勢市では、カゴが海中で使用される様子や廃棄に至るまでの状態を観察しました。これにより、データだけでは見えない現実の状況を把握することができました。例えば、カゴの劣化具合や海中での管理方法など、LCAの評価精度を高めるための貴重な情報を得ることができました。

宇和島市では、養殖業者へのインタビューと現場の見学を行いました。特に印象的だったのは、使用済みカゴのリサイクルに向けた取り組みです。多くの業者がカゴの再利用に努めており、漁網の修理を工夫することで廃棄量を減らし、環境負荷の低減に取り組んでいました。実際の作業風景からは、現場ならではの工夫や努力が感じられました。

■ 今後の展望

今回の調査を通じて、真珠養殖における環境負荷低減の可能性を具体的に捉えることができました。今後は、収集したデータを基にLCAによる定量的な評価を行い、持続可能な養殖手法を提案する予定です。また、私の研究室では真珠養殖に限らず、他の水産業にも同様の視点でアプローチし、環境負荷低減策を探っています。

研究をより深め、信頼性の高い成果を導くためには、皆様のご支援が不可欠です。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

福岡県の漁業者様にヒアリング調査を実施させていただきました

2025年03月31日(月)

皆さま初めまして、学部4年の桑野竜乃介でございます。船舶機器データを共有するシステムが漁獲効率に与える影響について研究しており、今回ヒアリング調査を実施した漁業者様にデータをご提供いただいております。

第一回の活動報告では石川県での定置網調査の様子をご紹介いたしましたが、今回は福岡県、まき網漁業者様へのヒアリング調査についてリポートいたします。弊研究室では「データ分析」という、統計学を主とした研究を主としていながらも、頻繁に現地調査を行っております。現地調査を行う目的は様々ですが、「データ分析で導かれた結論を説明するためには、データの裏側にある実態まで理解する必要がある」と私は考えております。

今回のヒアリング調査の目的は、私の研究に役立てるための情報収集でした。冒頭述べた私の研究を簡潔に表すと、「船舶で行うデータ収集を、複数の協力船舶間で共有可能にすることによって、漁獲効率を高めることができるのかを検証する」研究です。

漁業船舶は、魚を獲るために様々なデータを収集しています。ソナーのデータによって魚群を探知する他、潮流計によって潮の流れを観察することで網を張れるかどうかを判断するなど、海の様子を明らかにする機器は、漁業において必要不可欠なものです。一方で、「漁撈機器」と総称されるこのような機器は、船舶ごとに独立して管理されています。まき網漁業では複数の船舶が連携して漁を行うのですが、その間での情報共有は無線による限られたものであったため、うまく連携しきれない状況も多くみられます。そこで生まれたのが、株式会社ライトハウス開発の漁撈機器データ共有システム「ISANA」です。「ISANA」は、漁撈機器データの船舶間リアルタイム共有を可能にするシステムで、情報共有の量と質を向上させることによって、船舶間の連携を高め、漁獲効率の向上に寄与するとされています。そこで、実際にISANAを導入している福岡県のまき網船団様にご協力いただき、ISANAの効果を実地検証する運びとなりました。

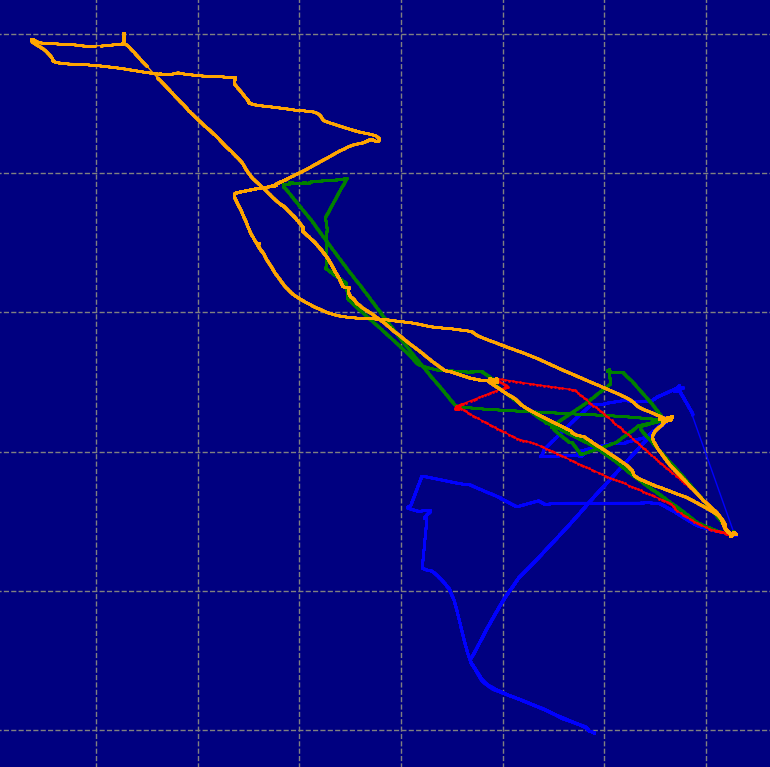

(出典:株式会社ライトハウスHPより転載)

そんな研究において重要なのは、ISANAが「どのように」影響をもたらしたのかを理解することです。「ISANA導入前後で変化があったこと」は、統計ソフトで様々な計算をすれば簡単に示すことができます。しかしながら、真に理解するべきは、ISANAが影響をもたらしたメカニズムです。効果があったと数値で示されただけでは、ISANAが意図した通りに動作したことによって効果が出たことまでは証明できません。思わぬ形で作用していたり、はたまた全く別の原因によって効果が出ているように見えてしまっていたり、様々な「真実」が考えられます。ISANAが「あるべき形で」効果をもたらしていることを確かめるために、現地調査による実態把握が非常に重要なのです。

今回のヒアリング調査では、ISANAが実際に役立っているかどうか、そしてどのような場面で活躍しているのかをお聞きしました。簡単な事前分析の結果と、そこから想像されるメカニズムを漁業者様に共有したところ、「概ね体感と一致する」というご意見をいただくことができました。それだけでなく、まき網漁業における船舶の行動パターンや季節ごとの漁獲ターゲットなど、より詳細な分析をするうえで理解する必要のある情報もご提供いただいたため、今後の分析が楽しみになる調査となりました。予定していた漁への同行は天候不順により叶わなかったものの、非常に実りある訪問であったかと存じます。

このように、現地調査でしか得られない、漁業の実態に関する情報は、研究を進めるうえで不可欠です。弊研究室では、他にも様々なフィールドを舞台とした研究を行っており、現地調査に係る費用も安いものではありません。皆さまの暖かいご支援を賜ることができましたら、大変幸甚に存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

2024年活動報告

-躍進の一年-

2025年02月21日(金)

はじめに

2024年も、多くの皆様のご支援に支えられ、研究活動を大きく前進させることができました。特に、消費者研究、漁業管理研究、LCA研究の各分野で目覚ましい進展がありました。本報告では、この1年間の主要な活動と成果についてご紹介します。

消費者研究

2024年にはカーボンフットプリント(CFP)ラベルに関する大きな実験を2つと、鮮度表示に関する実証実験を1つ行うことができました。いずれも当研究始まって以来の規模や試みであり、大きな躍進であったと言えます。

CFPトラベルの価値

水産業の強みの一つとして、一般的に畜産業に比べてCO2排出量が少ないことが挙げられます。従って、CO2排出量・削減量の見える化は、水産物に対する消費者の需要を高められる可能性を秘めています。

このような背景から、2024年1月、約8,000人の参加者を対象にオンライン選択実験を実施しました。本実験では、CFPラベルのデザイン、位置、表示形式が消費者の支払意思額に与える影響を検証しました。この規模の実験は当研究室としては初であり、また先行研究でも多くはありません。この成果は2024年3月の日本水産学会で報告済みであり、本年中に出版予定です。

さらに2024年3月には約240人の参加者を募って対面でのリアル選択実験を行いました(写真1)。リアル選択実験は、参加者に実際に選んだものを購入してもらうという実験デザインであり、信頼性の高い結果が得られるものです。この実験ノウハウを有している研究室は日本全体でも数えるほどしかなく、水産分野では当研究室が日本で唯一となっています。この手法を用いて、CFPラベルに対する支払い意思額がどうすれば高まるのかについて、様々な介入の効果を検証しました。この結果は、本年3月の北米漁業経済学会にて報告予定です。

鮮度表示と魚食の拡大

鮮度表示によって水産物消費が拡大するのではないかというのは、当研究室で掲げているオリジナルの仮説の1つです。鮮度を表示することで、品質に関する当たりハズレを減らすことが重要ではないかという予測です。この仮説を検証するために、2024年3-6月にマックスバリュ東海株式会社との店頭販売実験が実現しました(写真2)。民間企業との実証実験は当研究室初の試みです。当研究室の学術的な知見が現実世界からも注目され始めています。

漁業管理研究

水産資源を持続的に利用するためには、適切な管理が必要です。魚種数や漁業者数が非常に多い我が国において、どのような管理が最も有効なのかは未解明の課題です。2024年は、これまでの調査地域に加えて、新たに福岡県、石川県、福井県などでフィールド調査を行いました。当研究室の強みはデータ分析ですが、適切な分析を行うためには綿密な現地調査が必要不可欠です。

2024年6月には、研究室メンバー7名が石川県を訪問し、実際に船に乗って定置網漁の様子を視察しました(写真3)。調査では、クロマグロが大量に漁獲される様子を確認しました。定置網は我が国の主要な漁業種類の1つです。海に固定した網に入った多種多様な魚を獲る受動的な漁法であるため、魚種ごとの漁獲量制限(これが政府の推進している管理)との相性が極めて悪いです。当研究室では定置網の適切な管理を世界に先駆けて研究しています。

2024年9月には福岡県と長崎県の中型まき網漁業のフィールド調査を行いました(写真4)。まき網は我が国の中核的な漁法です。この漁法は複数の船で協力して漁獲を行う船団方式です。船団内での情報共有を円滑にすることが操業の効率化の鍵であると考えられ、それを可能にするのがライトハウス株式会社のISANAです。同社との共同研究により、この機器の効果検証を進めています。

2024年12月には福井県の底曳網漁業のフィールド調査に行きました(写真5)。日本海の底曳網漁業管理は我が国の漁業管理の成功事例とされています。ここをフィールドとすることで、我が国の地理的文化的背景を踏まえた有効な漁業管理のあり方が見えると考えています。福井県立大学や福井県水産試験場と連携し、2025年度から本格的な研究を始める計画です。

LCA研究

人間の経済活動に伴う環境負荷の大きさを測定するのがライフサイクルアセスメント(LCA)です。LCAにより、環境負荷を見える化したり、環境負荷が特に大きい活動を特定して対策を検討したりすることができます。2024年に当研究室は、業界団体との共同研究で新たに真珠養殖漁具のリサイクルに関するLCAを開始しました(写真6)。環境負荷を減らしていくことはあらゆる業界で求められており、水産業界も例外ではありません。当研究室では、学術的な研究だけではなく、業界のニーズに直接答えられるプロジェクトを積極的に展開しています。

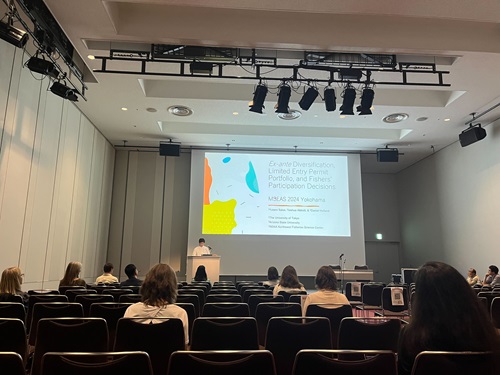

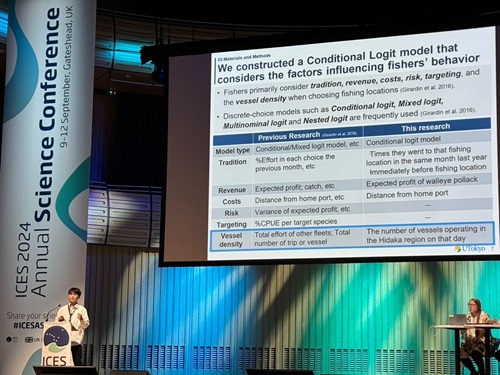

国際展開

国際学会に参加することには3つのメリットがあります。自身の研究にフィードバックを得られること、最先端の研究に触れられること、一流研究者とのネットワークを作れること、です。2024年は皆様のご支援に支えられ、多くの学生が国際学会に参加することができました。

2024年6月3-7日には横浜で、PICES/ICESが主催する海洋社会生態システム(Marine Socio-Ecological Systems; MSEAS)シンポジウムが開催されました。当研究室からは私を含めて5名が参加しました(写真7)。

2024年7月15-19日にはマレーシアのペナン島において世界水産経済学会(The International Institute of Fisheries Economics & Trade; IIFET)が開催されました。当研究室とその共同研究者総勢6名のメンバーが発表しました(写真8)。

2024年9月9-12日にはイギリスのゲーツヘッドにおいてICESの2024年大会が開かれました。当研究室からは学生2名が参加しました(写真9)。

この他にも、日本水産学会や環境経済・政策学会などの国内学会にも精力的に参加した1年でした。世界と戦える研究を続けていくためには、このように積極的に学会に参加していくことが必要不可欠と考えています。

まとめ

2024年は、オンライン・リアル選択実験を含む大規模な調査、企業との共同研究、新たなフィールドワーク、国際学会での発表など、多方面にわたる活動を展開した躍進の年でした。これもひとえに、皆様の温かいご支援のおかげです。

2025年も、さらなる研究の発展と社会実装を目指し、引き続き尽力してまいります。今後ともご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

石川県に定置網の調査に行ってきました

2024年11月25日(月)

初めまして、修士1年の魚谷和史です。学部では水産物における消費者行動の研究、修士では定置網漁業の研究に取り組んでいます。

このプロジェクトにおける初めての活動報告ということで、ある種の緊張感を持ちながら活動報告を書いています。第一回の活動報告として、今回は先日石川県での現地調査に行った話についてご紹介させていただこうと思います。私たちの研究室では、この事例のほかにも漁業に関する研究を行っていますが、どの研究でも今回のように現地でのヒアリング調査を行っています。私たちの研究は手法としては統計学をベースにすることが多く、魚種ごとの漁獲量や金額などのデータをパソコン上で分析しさえすれば、数字を分析した結果自体は出すことができます。それなのに、今回のような現地調査を毎回行っているのはなぜなのでしょうか。この研究室の特徴でもある現地調査が私たちの研究にどのように役立っているかについて、先日の石川県での現地調査を取り上げてお話させてもらおうと思います。

まず今回の研究について説明します。今回の研究では、クロマグロの小型魚の漁獲枠(=1年間でクロマグロの小型魚を取ってもいい量)が増えると、定置網漁業を行う漁業者はクロマグロをわざわざ逃す必要がなくなり、負担が減るのではないか?ということの検証を行おうとしています。この背景には、近年クロマグロは資源回復を目指して、国際合意に基づき漁獲枠の管理を厳しく行っているという現状があります。

日本では日本全体として割り振られた漁獲枠を、水産庁が各漁業者に割り振っています。そのため、漁業者は1年間で自分に割り振られた漁獲枠を超えないようにクロマグロを獲る量をコントロールしています。しかし、その中でも定置網漁業は「獲らないようにする」ことが難しい漁業です。なぜなら、定置網漁業は魚を狙って追いかけるのではなく、固定された網に自然に入ってきた魚を獲る漁業だからです。そのため、定置網漁業ではクロマグロの小型魚が網に入っていた場合、他の魚を獲る前にクロマグロの小型魚を逃がすということをしています。漁獲枠があることで定置網漁業者はクロマグロを逃がすという作業が必要になるため、この漁獲枠が多くなれば定置網漁業者の負担が少なくなるのではないか、というのが今回の研究のポイントです。

この研究に際して現地調査が必要になる理由は、データや分析の結果を正しく理解するためです。例えば今回の事例では、クロマグロの放流をいつ、どのように行ったという記録をデータとして扱います。一見するとこのデータさえ見れば、分析ができるようにも思われますが、実際はそうではありません。例えば、クロマグロの小型魚は獲ることを禁止されているわけではないので、獲るか放流するかはどう判断しているのでしょうか。また放流する場合にも、具体的にはどのような作業をして、どれほどの負担になるのでしょうか。また、放流することで他の魚が逃げたりすることはあるのでしょうか。このように、データを見ているだけではわからないことはいくつもあり、それらを「多分こうだろう」という憶測で決めつけて分析を行うと、現実から離れた結果が出てきてしまいます。そのため、現地調査が必要になってくるのです。今回は11月14日から15日の1泊2日で能登島の漁師さんにヒアリング調査を行い、定置網漁業の船にも実際に乗船して漁獲の様子を見学させていただきました。石川県の定置網漁業は出船が早く、1:30に出船しました。現地調査の内容は現在進行形で取りまとめているところなので、調査の内容については次の報告で詳しく紹介させていただこうと思います。

このような現地調査により、私たちは漁業の現場を正しく理解でき、研究の信頼性を上げることができています。私たちの研究室では石川県の他にも多くの地域の漁業についての研究を行っており、今後も質の高い研究を継続的に行っていくには皆様のお力添えが必要です。何卒よろしくお願いします。

量産、増殖を

お願いします!!

日本食の要、司令塔、日本食の特選、魚、水産業は世界1です。

(海外に行ったら分かります)

<国際水産研究教育基金>

<国際水産研究教育基金>

<国際水産研究教育基金>

<国際水産研究教育基金>

<国際水産研究教育基金>