歴史家ワークショップ支援基金

山本浩司准教授からのメッセージ

「歴史的思考」 ― 社会を活性化させるための基本ツール

社会を活性化させるための基本なツールとしての「歴史的思考」を社会にひろげたい。それがわたしたちの理念です。

世界的な感染拡大や金融危機、想定を超えた災害や紛争など、未曽有の出来事に直面するとき、現在の状況を的確に把握し、危機を乗り越えるための手がかりを求め、わたしたちは歴史を紐解きます。目指すべき未来社会の設計を考える際も、工学や医学をはじめとする諸学問と並び、歴史を遡る視点が重要な役割を果たします。

歴史を学ぶ意義はそれだけにとどまりません。歴史研究者は人々が遺した手稿などの記録を読み解き、過去を再構築する過程で、史料の内容そのものを鵜呑みにせず、史料が生み出され、受け継がれてきた背景に目を凝らします。歴史研究が育んできたこのような「史料批判」の手続きにふれることは、あらゆるメディアから情報が飛び込んでくる現代社会に欠かせない情報リテラシーの基盤ともなるでしょう。また、過去を生きた人々の境遇をエビデンスに即して誠実に理解しようとする試みは、ものごとの背景を想像し、他者に共感し、現在の「あたりまえ」から距離をとって自らを省みることにもつながります。このように、歴史的思考を身につけることは、社会をより豊かに、より公正に、より活力あるものとするための基本条件なのです。

ところが現在、社会の活性化に不可欠な歴史的思考は先細りしつつあります。長らく文系の学問が軽視されてきた日本では、歴史的思考を担う若手研究者の育成に十分な資源が投じられていません。その知見や研究成果の社会還元は滞り、財源とロールモデルの減少にともなって研究者も減少し続けるという負のサイクルに陥っているのです。

歴史家ワークショップ――100年続く学問の基盤形成

そのような現状を改善し、歴史研究を盛り上げ、歴史的思考法とその成果をひろく発信するため、わたしたちは2016年に「歴史家ワークショップ」を立ち上げました。以来、当ワークショップは全国の若手研究者を対象に、初めての英語発表から英文原稿の推敲と査読のノウハウ、一流国際誌への投稿、一般向け講演の技術と実践まで、国内外で最高水準の研究者に期待される成果発信の工程をシームレスに支援し、学術成果を社会と共有する場を提供してきました。

過去を振り返り、過去から学ぶことの価値が実感を伴って受け継がれていく社会。歴史的背景を考えることが汎用性の高いスキルの一つとして認知され、奨励され、活用される社会――そのような社会の実現を、わたしたちは目指しています。

「歴史家ワークショップ」の詳細はこちらをご覧ください。

・HPはこちら

・これまでの実績はこちら

・参加した方々の体験談はこちら

・歴史家ワークショップ憲章はこちら

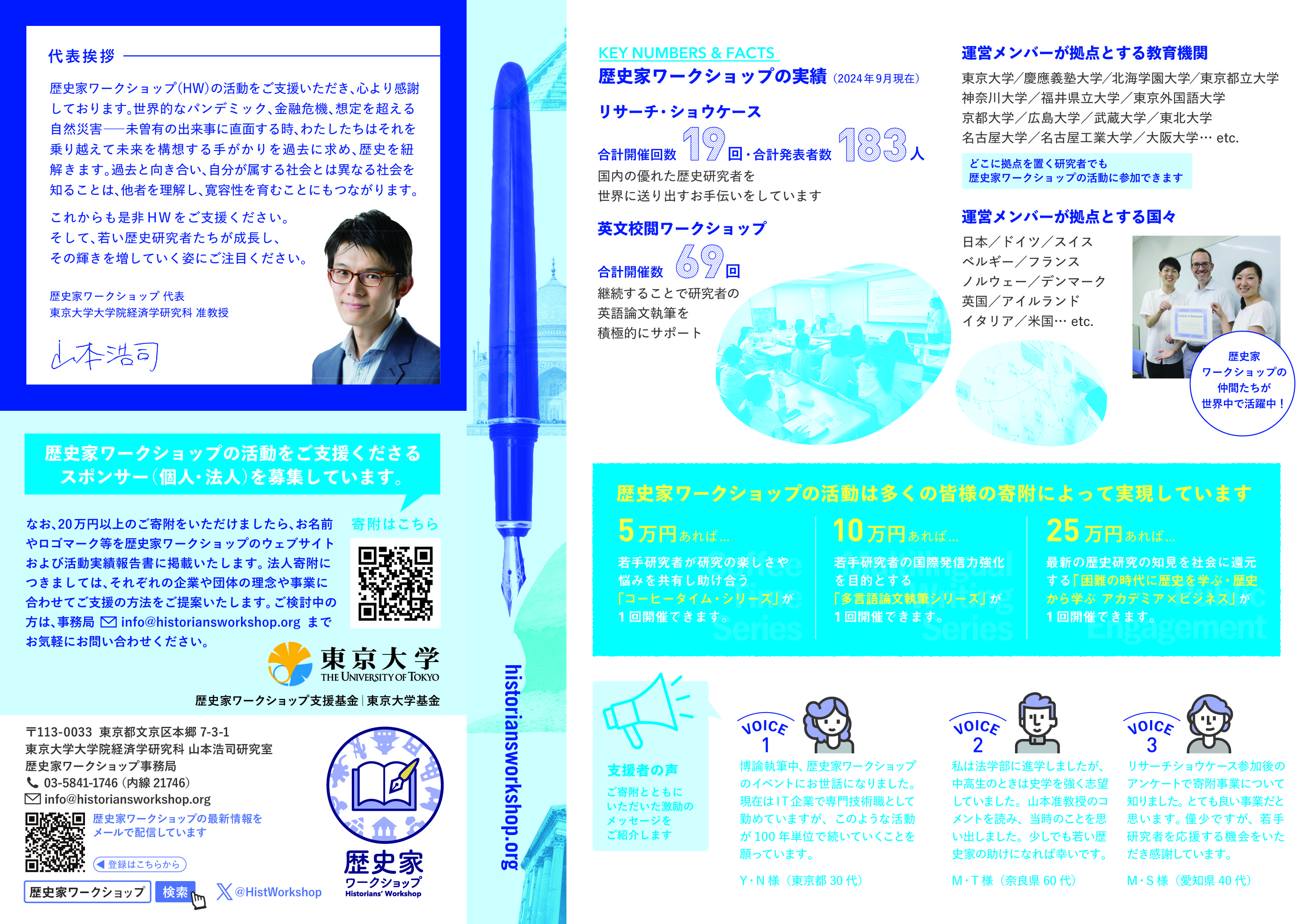

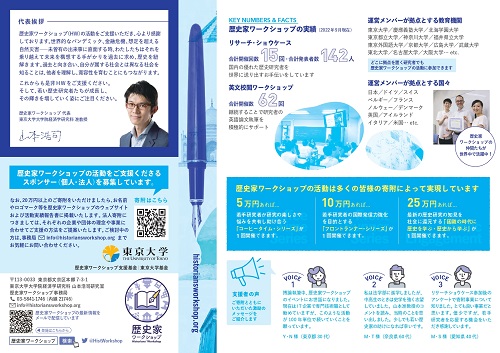

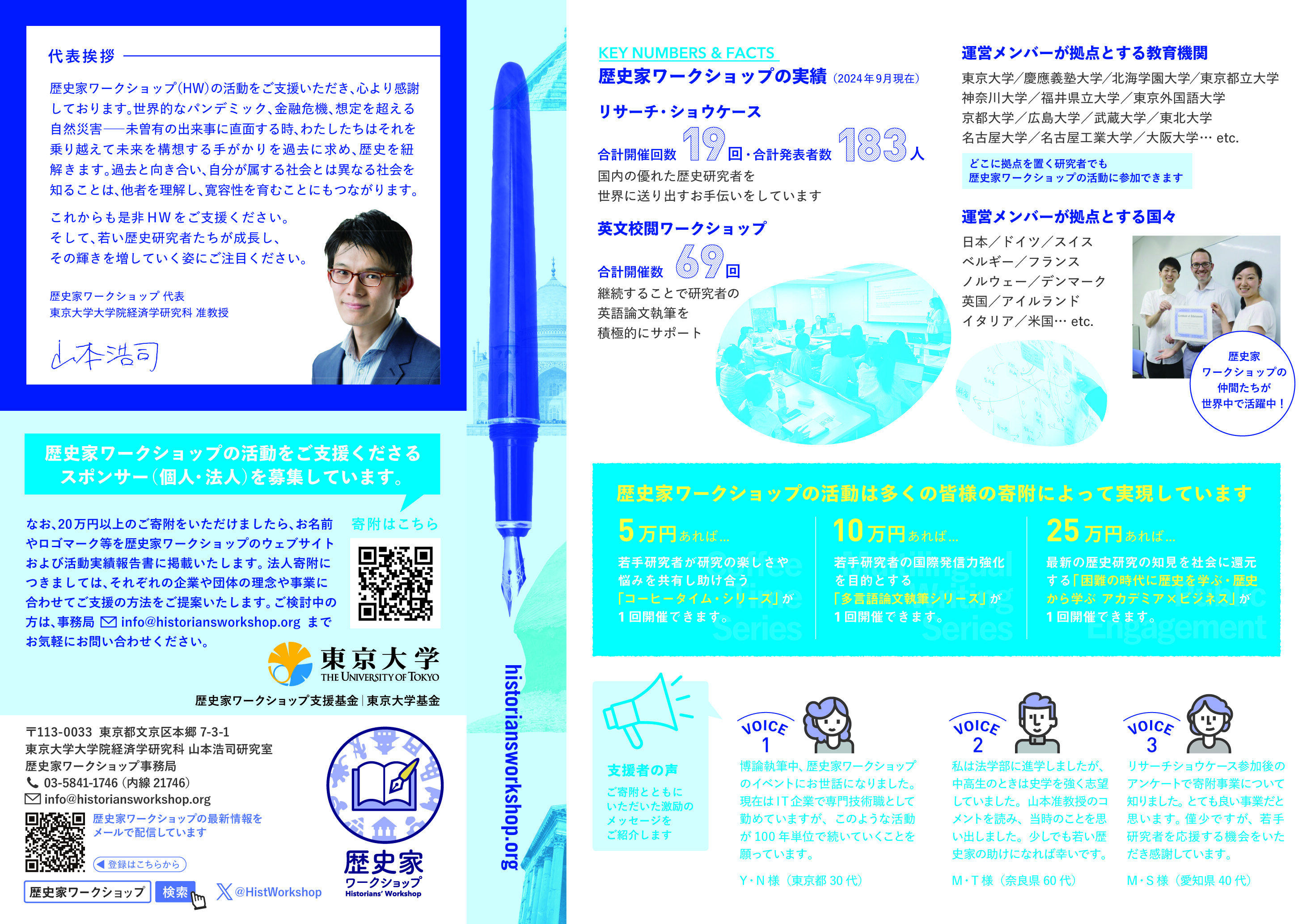

■歴史家ワークショップパンフレット

(画像をクリックして拡大。PDF版はこちら)

Twitter

https://twitter.com/HistWorkshop

Facebook

https://www.facebook.com/historiansworkshop/

YouTube

https://www.youtube.com/HistoriansWorkshop

歴史家ワークショップの社会発信

最新の歴史研究の知見を社会に還元するため、歴史家ワークショップでは参加型ワークショップや連続講座などを企画・開催しています。英米圏のアカデミアで重視されつつあるパブリック・エンゲージメントを実践するボトムアップの取り組みです。お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

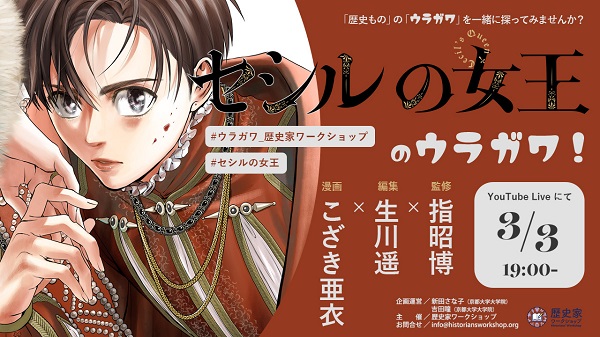

Warm Heart Cool Headと共同で2022年から開催している「困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネス」は、研究者とビジネス・パーソンのあいだに架け橋を築く連続セミナーシリーズです。また、エンターテイメントを通した歴史との関わり方に着目する「ウラガワ!」シリーズもご好評いただいています。

2019~2022年に3回開催した「史料読解ワークショップ」では、専門家の解説の後、事前配付された資料を用いて参加者同士が議論するグループワークを行い、史料を読み解く楽しさを共有しました。

2020~2021年に開催した連続講座「伝記の読み方を考える」では、歴史上の偉人のイメージの形成に伝記が果たしてきた役割を考えました。講演動画はYouTubeで配信しています。

2018~2019年には、国立西洋美術館の企画展に合わせた講演会シリーズ「『ミケランジェロ展』を3倍楽しむ。」「『ルーベンス展』を3倍楽しむ。」「『ハプスブルク展』を4倍楽しむ。」を開催しました。それぞれの芸術が生まれた時代背景を新進気鋭の研究者が解説しました。

歴史家ワークショップをご支援ください

「歴史家ワークショップ」は、卓越した研究者を輩出し、世界最高水準の研究成果を広く社会に還元すべく、事業の組織化と拡充を進めています。そこで、当事業の継続とさらなる発展のため「歴史家ワークショップ支援基金」を設立し、皆さまからのご支援をお願いすることとしました。当基金を通じていただくご支援を、より良い未来社会の構築につなげていくことをお約束たします。皆さまのご理解・ご協力を心よりお願い申し上げます。

2025年活動報告

-歴史家ワークショップ活動報告2025-

2026年01月13日(火)

歴史家ワークショップでは、1 国際発信力強化、2 知識共有・ピアサポート、3 社会との成果共有を活動の柱とし、各種イベントを企画・運営しています。2025年1月から12月にかけて実施した事業は、以下のとおり計14件です。

① 国際発信力強化 計4件

外国語で学会発表に挑戦したいと考える研究者を応援

〈リサーチショウケース RS〉

【企画・運営 2名】鈴木路子、平井正人(歴史家ワークショップ事務局)

第20回RS+ノウハウ移行ワークショップ

(2025年7月24日、発表者8名/校閲者13名/参加者35名)ハイブリッド

司会:山本浩司 コメンテーター:赤江雄一(慶應義塾大学)

会場:経済学部学術交流研究棟 小島ホール

経験豊かな研究者に「言語の壁」の乗り越え方を学ぶ

〈多言語論文執筆シリーズ MWS〉

【企画・運営 6名】川本夢子・中井杏奈(東京外国語大学)、ザヘラ・モハッラミプール(国際日本文化研究センター)、森江建斗(京都大学)、山下大喜(山口大学)、山田智輝(バーミンガム大学)

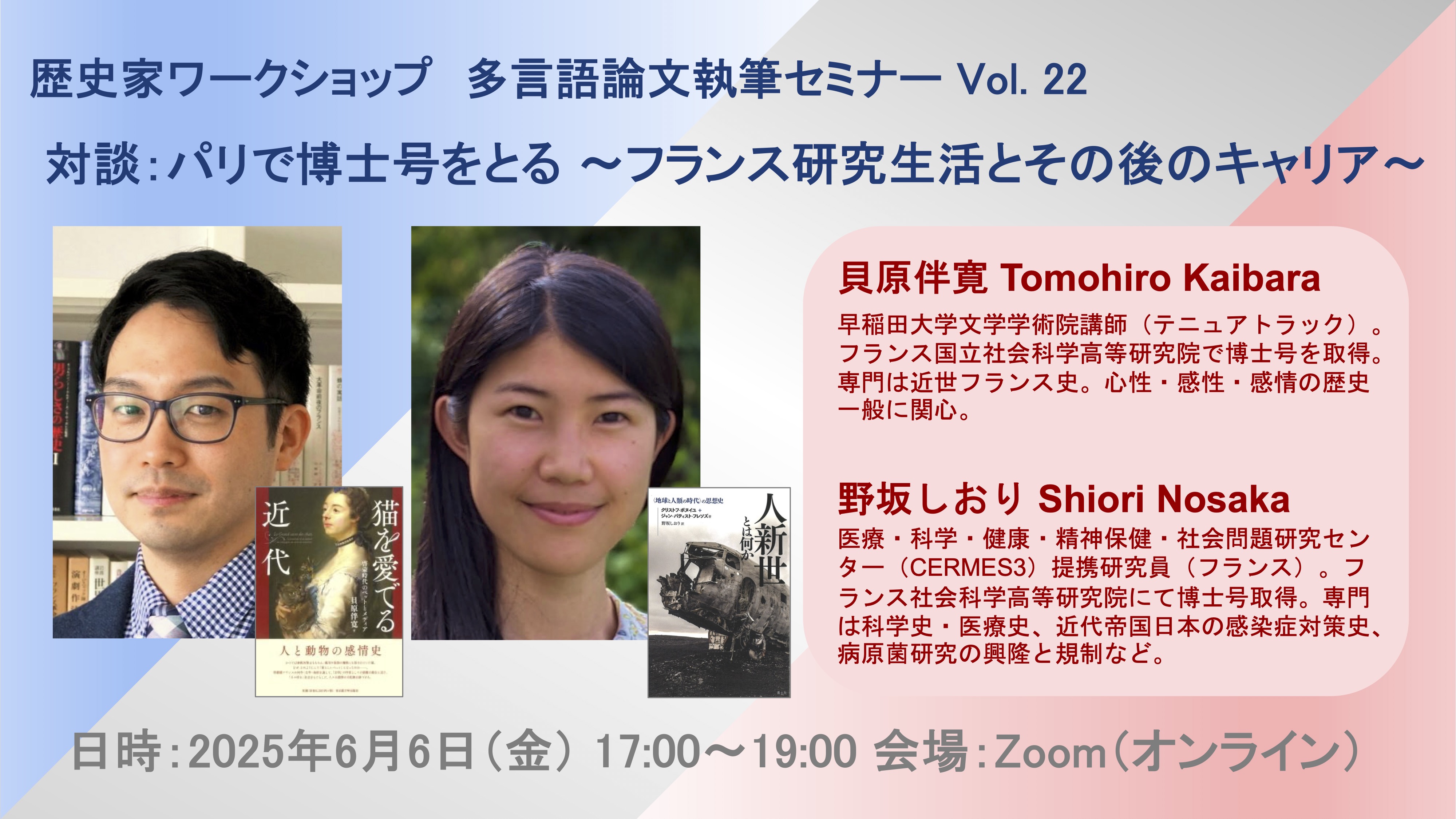

MWS22 パリで博士号をとる〜フランス研究生活とその後のキャリア〜

(2025年6月6日、参加者40名)オンライン

司会:中井杏奈 講師:貝原伴寛(早稲田大学)、野坂しおり(CERMES3)

MWS23 学問と“文化の翻訳”〜香港におけるポップカルチャー研究の事例から〜

(2025年9月26日、参加者22名)オンライン

司会:川本夢子 講師:小栗宏太(東京外国語大学)

MWS24 多言語のなかの日本語~研究・創作の言語としての日本語~

(2025年11月29日、参加者63名)ハイブリッド

*国際日本文化研究センター 上廣国際日本学研究部門との共催

司会:ザヘラ・モハッラミプール 講師:グレゴリー・ケズナジャット(法政大学)、イリナ・グリゴレ(弘前大学)

会場:国際日本文化研究センター

② 知識共有・ピアサポート 計2件

孤独に陥りがちな研究者が人間的つながりを築く

〈コーヒータイム・シリーズ CTS〉

【企画・運営 10名】赤﨑眞耶(モンペリエ第三大学)、大津谷馨(東京外国語大学)、纓田宗紀・篠田知暁(東京大学)、北川涼太(広島大学)、悉知希海(上智大学)、新田さな子(京都大学)、藤田風花(大阪公立大学)、槙野翔(ダブリン大学)、市川佳世子(慶應義塾大学)

CTS17 働きながら博士論文──二足のわらじで得られたもの

(2025年9月19日、参加者27名)オンライン

司会:纓田宗紀 講師:岩熊典乃(大阪公立大学)

若い世代の歴史研究者が社会との関わり方を見つめ直す

〈全体ミーティング〉

【企画・運営】中井杏奈(東京外国語大学)

全体ミーティング2025

(2025年9月27-28日、参加者13名)対面

講師:鳥谷真佐子(東京科学大学)

会場:山中寮内藤セミナーハウス

③ 社会との成果共有 計8件

「歴史もの」の「ウラガワ」を探る

〈ウラガワ!〉

【企画・運営 2名】新田さな子(京都大学)、吉田瞳(京都大学OG)

ウラガワ第5回 - 超次元☆歴史実践のウラガワ!

(2025年3月15日、登壇者3名)オンライン

司会:吉田瞳 登壇者:徳原拓哉(神奈川県立横浜国際高等学校、東京大学)、渡辺拓磨(株式会社Highsto)

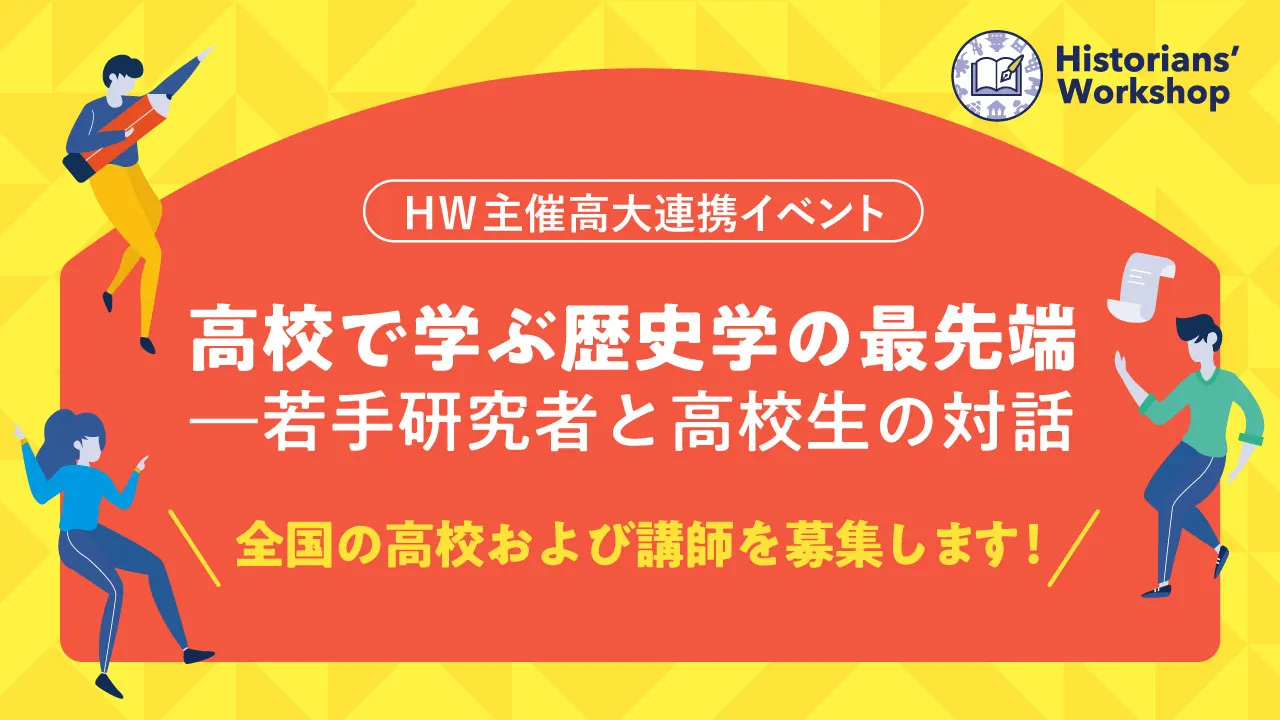

若手研究者を講師として高校に派遣

〈高校で学ぶ歴史学の最先端―若手研究者と高校生の対話〉

【企画・運営 2名】木内翔(愛知県立大学)、中辻柚珠(立教大学)

高大連携2024

高大連携4

(2025年2月10日)対面

派遣先:兵庫県立神戸高等学校 講師:平井正人(歴史家ワークショップ)

高大連携2025

高大連携5

(2025年9月8日)対面

派遣先:広島叡智学園高校 講師:古月翔矢(東京大学)

高大連携6

(2025年9月11日)対面

派遣先:東海中学・高等学校 講師:西澤忠志(立命館大学)

高大連携7

(2025年11月14日)対面

派遣先:岐阜県立岐阜高等学校 講師:中村美和子(お茶の水女子大学)

高大連携8

(2025年12月17日)対面

派遣先:常磐大学高等学校 講師:穗原充(東京大学)

HWのノウハウを他領域へと拡散

〈学会との共同開催イベント〉

第162回(通算194回)デジタルアーカイブサロン「歴史をつなぐ:タイ・フィルムアーカイブの発展とデジタル保存の実践」

*アートドキュメンテーション学会 SIG デジタルアーカイブサロン

(2025年5月9日、登壇者1名/参加者40名)ハイブリッド

日本西洋史学会ワークショップ「研究とケア労働の両立:オンライン化は状況を変えるのか?」

*日本西洋史学会ランチタイム・ミーティング

(2025年5月18日、登壇者3名/参加者80名)対面

会場:鹿児島大学

加えて、2025年10月には〈東京大学 Giving Campaign 2025〉に参加し、計64票、126,198円のご寄附を賜りました。メーリングリストの登録者数は1,325名、Xのフォロワー数は2,550名、YouTubeチャンネルの登録者数は875名となっております(2025年12月現在)。

なお、HWの取り組みをより多くの皆さまに知ってもらうためにリーフレットを配布しております。東京大学本郷キャンパスのコミュニケーションセンター(UTCC)にも配架中です。

引き続き多彩なイベントを開催して参りますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

高大連携プロジェクトを開催しました

2025年12月22日(月)

歴史家ワークショップが主催する「高校で学ぶ歴史学の最先端 ――若手研究者と高校生の対話」は、2024年度に始まった高大連携プロジェクトです。

本プロジェクトの特徴は、講義に先立って、実施先の高校の先生方とともに、講師のレジュメや講義計画に対する事前検討会を行うことにあります。これにより、各高校のニーズに合った講義を実施することができます。講師にとっては、教育キャリアの前段階あるいは初期段階に、自らの教育方法に対するフィードバックを得る機会となります。

2年目となる2025年度は、以下のとおり、計4名の若手研究者を広島県、愛知県、岐阜県、そして茨城県の高校に派遣しました。おかげさまで、派遣する講師も講義テーマの幅も着実に広がりを見せています。

第5回

2025年9月8日

講師:古月翔矢さん(東京大学)

「歴史学とは何か:歴史家の営みを体験する」

派遣先:広島叡智学園高校

第6回 2025年9月11日

講師:西澤忠志さん(立命館大学)

「音楽+歴史学 ――《蛍の光》から「社会」を見る・聞く・読む」

派遣先:東海中学・高等学校 - 愛知県

第7回

2025年11月14日

講師:中村美和子さん(お茶の水女子大学)

「史料に読む歴史的文脈 ――子どもメディア史研究の視角から」

派遣先:岐阜県立岐阜高等学校

第8回

2025年12月17日

講師:穗原充さん(東京大学)

「旧ソ連圏の政治経済史を通じて歴史学を考える」

派遣先:常磐大学高等学校 - 茨城県

なお、次回の本プロジェクトは2026年度後期に開催する予定です。派遣講師や派遣先の高校の募集時期が決まりましたら、歴史家ワークショップのウェブサイトやメーリングリストを通してお知らせいたします。ぜひご注目ください。

メーリングリストのご登録は、こちらからお願いします。

多言語論文執筆シリーズをハイブリッド開催しました

2025年12月03日(水)

日頃より歴史家ワークショップ(HW)へのご支援を賜り、誠にありがとうございます。

2025年11月29日(土)、京都の国際日本文化研究センターを会場に、「多言語論文執筆シリーズ Vol. 24:多言語のなかの日本語~研究・創作の言語としての日本語~」と題したセミナーをハイブリッド形式で開催いたしました。

今回は、日本文学研究者で法政大学准教授を務めるかたわら日本語で小説を執筆するグレゴリー・ケズナジャットさんと、文化人類学者として研究を進めながら日本語でエッセイを執筆するイリナ・グリゴレさんーー日本語での研究と創作の両面で活躍するお二人をゲストにお迎えしました。そして、司会はイラン出身のザヘラ・モハッラミプールさん(国際日本文化研究センター特任助教)が務めました。

ゲストのお二人には、「外国語としての日本語」「論文執筆と創作の関係」「日本語で書くことの意義」、そして、これから日本語で書くことを目指す海外出身の学生向けのアドバイスなどをお話しいただき、新たな角度から「多言語執筆」にアプローチすることができました。

当日は国内外からの60名近い皆さまのご参加を賜り、開催後のアンケートには、「お二人の広い世界観に触れることができて良かった」「書くことに真摯に向き合うお二人の姿勢に刺激を受けた」といったお声をお寄せいただきました。

ご好評をいただいている「多言語論文執筆シリーズ」は来年度も継続する所存です。皆さまのご支援をお願い申し上げます。

最新情報やご支援の方法については、歴史家ワークショップのウェブサイトをご覧ください。

HW関係者による「全体ミーティング2025」を開催しました

2025年10月14日(火)

日頃より歴史家ワークショップ(HW)の活動をご支援くださり、誠にありがとうございます。

9月27日(土)・28日(日)、本学の山中寮内藤セミナーハウスにて「全体ミーティング2025」を開催しました。緑に囲まれた穏やかな環境のなか、若手研究者たちは自身の研究や社会との関わり方を見つめ直し、有意義な時間を過ごしました。

初日は東京科学大学准教授・鳥谷真佐子先生を講師に迎え、先生の問いかけをきっかけに、今年度の活動を振り返りながら現代社会における歴史学の意義について活発な議論を交わしました。そして翌日は、今後の方向性を見据え、意見交換を重ねました。

オンラインでのやり取りが中心となるなか、直接顔を合わせて言葉を交わすことの力を改めて感じる機会にもなったようです。HWでは今後も、このような場を大切にしつつ、「歴史的思考」を社会に広げていく取り組みを続けていきます。

若手研究者たちの歩みに、どうぞ引き続きご注目ください。

今後のイベント情報は、HWウェブサイトでもご覧いただけます。

第23回多言語論文執筆シリーズを開催しました

2025年10月10日(金)

日頃より歴史家ワークショップの活動をご支援いただき、誠にありがとうございます。

2025年9月26日(金)17:00~19:00(日本時間)に、多言語論文執筆シリーズ「学問と”文化の翻訳”:香港におけるポップカルチャー研究の事例から」と題したオンライン・イベントを開催しました。

今回は、ゲストスピーカーとして、香港のポップカルチャーを専門として研究活動を行う小栗宏太さん(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所ジュニア・フェロー)にご登壇いただき、翻訳や言語選択の問題について、ご自身の経験をふまえて語っていただきました。司会・進行は川本夢子(専門:ポーランド語学、所属:東京外国語大学・特任講師)が務めました。

研究資料を引用する際、つい「翻訳しやすい」ものが選ばれがちであることや、香港の学術界では「英語でウケる」テーマ・スタイルが重宝されることなど、言語選択の背景にある香港の「言文不一致」という社会的・歴史的状況についてもお話を伺いました。

テーマが「香港」ということで、時事問題的な側面が注目されがちですが、言語と社会の複雑な接点について、またそのような社会を学問で語る際のやりがいや難点について、建設的な知識交流の場が生まれ、参加者の皆さまにとって満足度の高いイベントになりました。

歴史家ワークショップでは、若手研究者の挑戦を支える場づくりを目指し、多様な企画を実施しております。活動の継続と発展には、皆さまのご支援が欠かせません。引き続きご注目いただけましたら幸いです。

最新情報やご支援の方法については、歴史家ワークショップのウェブサイトをご覧ください。

第17回 Coffee Time Series を開催しました

2025年09月24日(水)

平素より歴史家ワークショップの取り組みにご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

2025年9月19日(金)日本時間19時から、歴史家ワークショップ主催のオンラインミートアップシリーズ “Coffee Time Series” の第17回を開催いたしました。本シリーズでは、気軽に研究の楽しさや研究にまつわる悩みを共有し助け合える場を作ろうと、国内外の大学・研究機関に在籍する大学院生とポスドクが中心となって運営を行なっています。一連のイベントを通じて、孤独に研究する大学院生・研究者が分野を横断して集まることができ、またアカデミアの外にいる方々とも人間的なつながりを構築することができればと願っています。

第17回となる今回は、「働きながら博士論文──二足のわらじで得られたもの」をテーマに、纓田宗紀(東京大学/学振RPD)がファシリテーションを担当し、社会思想史研究者の岩熊典乃先生(大阪公立大学)をゲストにお招きしました。博士課程在学時にフルタイムの仕事を始め、博士号を取得し、常勤の大学教員となるまで仕事を続けられた岩熊先生には、「二足のわらじ」を履いて研究と仕事の両立を模索しつづけ、最終的に大学教員の道へ進むことになった経緯と、その経験から得られた視点や思考についてお話しいただきました。

参加者皆さまのなかには、現在働きながら博士論文を執筆されている方もいらっしゃり、開催後のアンケートには、「自分も頑張ろうと思った」、「参考になる部分が多々あった」といったお声が寄せられました。

歴史家ワークショップでは、若手研究者が新しい試みに挑める環境を整えることを目的に、さまざまな活動を展開しております。こうした歩みを続けていくためには、皆さまのお力添えが不可欠です。今後ともご支援をいただければ幸いです。

活動の近況につきましては、歴史家ワークショップの公式サイトをご覧ください。

第20回リサーチ・ショウケースを開催しました

2025年07月29日(火)

日頃より歴史家ワークショップの活動をご支援いただき、誠にありがとうございます。

2025年7月24日(木)、英語で簡潔に研究のエッセンスを発表するイベント「リサーチ・ショウケース」を開催いたしました。第20回の節目となる今回は、多彩なテーマに取り組む8名の若手研究者が登壇し、日頃の成果を発表しました。

題目の一覧はこちらからご覧いただけます。

コメンテーターとしてお迎えした慶應義塾大学・赤江雄一先生からは、今後の研究につながる具体的かつ力強いアドバイスを頂戴し、発表者からは、「校閲によって原稿が洗練された」「質疑応答の難しさを痛感した」「研究者としての自信につながった」といった声が寄せられました。

審査員賞には早稲田大学の徳山賢誠さん、聴衆賞には本学の韓瑩さんと豊田優里さんが選ばれました。

猛暑の中、小島ホールとオンラインあわせて35名の皆さまにご参加いただきましたこと、事務局一同、心より感謝申し上げます。

また、当日は学外から2名の教員をオブザーバーとしてお招きし、開催マニュアルを共有いたしました。これまで積み重ねてきたノウハウを学内外へと開いていく取り組みも、今後いっそう強化してまいります。

歴史家ワークショップでは、若手研究者の挑戦を支える場づくりを目指し、多様な企画を実施しております。活動の継続と発展には、皆さまのご支援が欠かせません。引き続きご注目いただけましたら幸いです。

最新情報やご支援の方法については、歴史家ワークショップのウェブサイトをご覧ください。

第22回多言語論文執筆シリーズを開催

2025年06月09日(月)

日頃より歴史家ワークショップ(HW)をご支援いただきまして、誠にありがとうございます。

さる2025年6月6日(金)、HW主催「第22回多言語論文執筆シリーズ」をオンラインにて開催いたしました。

今回は「パリで博士号をとる 〜フランス研究生活とその後のキャリア〜」と題し、フランス文化史がご専門の貝原伴寛さん(早稲田大学)と、科学史がご専門の野坂しおりさん(CERMES3)のお二人をお招きしました。お二人がフランスでの博士課程およびその後のキャリアについて具体的なご経験を共有してくださったことで、とりわけ留学を希望する方々にとって有益な内容となりました。

活発な質疑応答の後には、「海外経験をもつ研究者のこれまでのプロセスを聞く機会はめったにないので、大変興味深く参考になった」「フランス以外の国の状況についても知りたい」といったご感想をいただきました。

ご好評をいただいております多言語論文執筆シリーズ、次回は秋に開催を予定しております。どうぞご期待ください。

- イベントの詳細はこちら

日本西洋史学会ワークショップの開催報告を公開

2025年06月03日(火)

日頃より歴史家ワークショップ(HW)をご支援いただきまして、誠にありがとうございます。

2025年5月17日・18日に開催された第75回日本西洋史学会大会(鹿児島大学)にて、歴史家ワークショップ主催のワークショップ「研究とケア労働の両立:オンライン化は状況を変えるのか」をハイブリッド開催しました。

当日の報告をウェブサイトに公開いたしましたので、ぜひご一読ください。書き手は 纓田宗紀さんです。

開催報告はこちら

歴史家ワークショップでは、6月以降も引き続き様々な企画して参ります。今後とも若手研究者の取り組みをご支援いただけましたら幸いです。

2024年活動報告

-歴史家ワークショップ活動報告2024-

2025年01月23日(木)

歴史家ワークショップでは、1 国際発信力強化、2 知識共有・ピアサポート、3 社会との成果共有を活動の柱とし、各種イベントを企画・運営しています。2024年1月から12月にかけて実施した事業は以下のとおりです。

1 国際発信力強化

〈リサーチショウケース〉計4回

外国語で学会発表に挑戦したいと考える研究者を応援

【企画・運営】古川萌、ポリーナ・バルデゥッチ、鈴木路子、平井正人(歴史家ワークショップ事務局)、峯沙智也(ドイツ・ヨーロッパ研究センター DESK)

・第3回フランス語リサーチ・ショウケース

(2024年1月18日、発表者8名/校閲者10名/参加者26名)

司会:秋元陽平(東京大学) コメンテーター:王寺賢太(東京大学)

・第2回ドイツ語リサーチ・ショウケース

*DESK との共同開催

(2024年1月23日、発表者7名/校閲者6名/参加者26名)

司会:平松英人(東京大学)

コメンテーター:ルーベン・ククリンスキ(東京大学)、イリス・ハウカンプ(東京外国語大学)、田村円(中央大学)

オブザーバー:衣笠太朗(神戸大学)

・第19回リサーチ・ショウケース

(2024年7月19日、発表者10名/校閲者15名/参加者40名)ハイブリッド

司会:平井正人

コメンテーター:サマンサ・ランダウ(東京大学)、ヒロ・ヒライ(歴史家ワークショップ事務局)

・第3回ドイツ語リサーチ・ショウケース

*DESK との共同開催

(2024年11月26日、発表者6名/校閲者7名/参加者22名) ハイブリッド

司会:峯沙智也

コメンテーター:イングリット・カウフマン、ルーベン・ククリンスキ(東京大学)、村瀬天出夫(聖学院大学)

〈多言語論文執筆シリーズ〉計3回

「言語の壁」をどう乗り越えるか――経験豊かな研究者に学ぶ

【企画・運営】磯永夏妃、中井杏奈(東京外語大学)、藤本大士(ハイデルベルク大学)、ザヘラ・モハッラミプール(国際日本文化研究センター)、森江建斗(京都大学)、山下大喜(山口大学)、山田智輝(バーミンガム大学)

・多言語論文執筆シリーズ19

(2024年9月4日、参加者37名)オンライン

司会:中井杏奈

講師:加藤有子(名古屋外国語大学)

・多言語論文執筆シリーズ20

(2024年11月28日、参加者15名)オンライン

司会:山下大喜

講師:山本孟(山口大学)

・多言語論文執筆シリーズ21

(2024年12月7日、参加者41名)ハイブリッド

司会:ザヘラ・モハッラミプール

講師:金志映(キム・ジヨン)(韓国・淑明女子大学校)、セン・ラージ・ラキ(金沢大学)、ルカーシュ・ブルナ(実践女子大学)

会場:国立民族学博物館

〈英文校閲ワークショップと原稿検討会〉

歴史研究者が集い、英語論文執筆のスキルアップを目指す

【企画・運営】山本浩司(歴史家ワークショップ事務局)、安平弦司(京都大学)

・第7期英文校閲ワークショップ

(2024年10月3日~12月19日、計6回、参加者各回平均25名)ハイブリッド

*第7期は2025年2月まで全10回開催予定

・原稿検討会(2024年9月9日~11月25日、全3回、参加者各回平均6名)オンライン

〈国際シンポジウム〉計1回

若手研究者が自らの関心事にそって最新の歴史研究を広く共有

【企画・運営】ポリーナ・バルデゥッチ(歴史家ワークショップ事務局)

国際ラウンドテーブル 2024

“Secular” Ritual in Japanese Premodern Studies: Reconsidering the Intellectual Legacy of Futaki Ken’ichi(前近代日本史における儀礼 ―二木謙一氏の思想を再考する―)

(2023年1月21日、発表者4名 参加者40名)

ハイブリッド、逐次通訳あり

司会者:ポリーナ・バルデゥッチ

発表者:矢部健太郎(國學院大學)、モーガン・ピテルカ(ノースカロライナ大学)

コメンテーター:赤江雄一(慶應義塾大学)

〈クインテッセンス〉

英語での発表と質疑応答のスキルを鍛える機会を提供

【企画・運営】ヒロ・ヒライ(歴史家ワークショップ事務局)

・クインテッセンス Fall/Winter 2024-2025

(2024年10月11日~12月13日、計7回、参加者各回平均12名)ハイブリッド

*Fall/Winter 2024-2025は2025年1月まで全10回開催予定

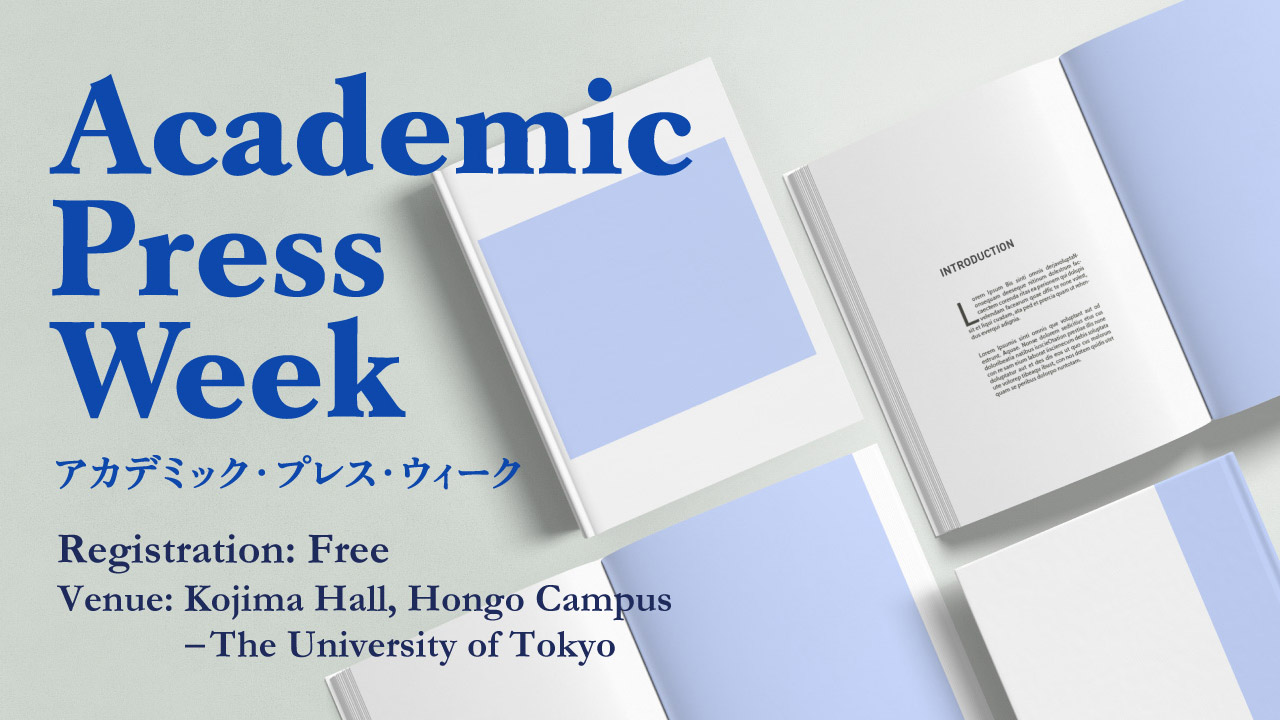

〈アカデミック・プレス・ウィーク〉

英文の図書刊行を目指す学内外の研究者の支援

【企画・運営】ヒロ・ヒライ、鈴木路子(歴史家ワークショップ事務局)

主催:東京大学人文社会科学国際化推進センター(設立準備中)

・第1回アカデミック・プレス・ウィーク

(2024年10月31日〜11月2日、参加者のべ81名)ハイブリッド

司会:ヒロ・ヒライ

講師:向山直佑(東京大学)

招聘編集者:Chris Harrison, Cambridge University Press, William Achauer, Springer & Palgrave Macmillan, Juno Kawakami, Springer Nature

2 知識共有・ピアサポート

〈コーヒータイム・シリーズ〉計4回

孤独に陥りがちな研究者が人間的つながりを構築する試み

【企画・運営】赤﨑眞耶(モンペリエ第三大学)、大津谷馨(東京外国語大学)、纓田宗紀・篠田知暁・村山木乃実(東京大学)、北川涼太(広島大学)、新田さな子(京都大学)、藤田風花(大阪公立大学)、槙野翔(ダブリン大学)、市川佳世子(慶應義塾大学)

・Coffee Time Series 13「文系博士課程学生の就職活動」

(2024年1月10日、参加者32名)

司会:新田さな子

発表者:吉田瞳、藤井碧

・Coffee Time Series 14「研究と保活:保育園探しの問題と工夫」

(2024年6月28日、参加者24名)

司会:纓田宗紀

講師:大杉千尋(跡見学園女子大学)

・Coffee Time Series 15「文系博士課程学生の就職活動」

(2024年9月3日、参加者25名)

司会:新田さな子

発表者:坂野水咲・熊﨑斗吾(京都大学)

・Coffee Time Series 16「研究に携わる人たちのためのネットワーク・マッピング・ワークショップ」

*東京大学ジェンダー・エクイティ推進オフィスと共同開催

(2024年12月6日、参加者16名)

司会:村山木乃実

発表者:田野井慶太朗・久保京子(東京大学)

3 社会との成果共有

〈ウラガワ!〉計2回

「歴史もの」の「ウラガワ」を探る大好評の社会連携イベント

【企画・運営】新田さな子(京都大学)、吉田瞳(京都大学OG)

・博物館×刀剣乱舞のウラガワ!

(2024年1月10日、登壇者2名/参加者400名)ハイブリッド

司会:新田さな子・吉田瞳

登壇者:橋本真理、平岡愛唯

・『アンナ・コムネナ』のウラガワ!

(2024年7月6日、登壇者3名/参加者59名)対面

司会:新田さな子・吉田瞳

登壇者:佐藤二葉、岩間梓(星海社)、沼大地

〈高校で学ぶ歴史学の最先端―若手研究者と高校生の対話〉計3回

若手研究者を講師として高校に派遣する試み

【企画・運営】木内翔(東海中学・高等学校)、中辻柚珠(京都大学)

高大連携2024

(2024年6月18日、9月5日、11月27日)対面

*高大連携2024は2025年2月まで全4回開催予定

派遣先:東海高等学校、兵庫県立神戸高等学校

講師:藤田風花(大阪公立大学)、新田さな子(京都大学)、石川雄一(上智大学)

〈共同開催イベント〉

・第149回デジタルアーカイブサロン「小さな自分史―『アーカイブズ』を伝える」

(2024年2月9日、登壇者1名/参加者40名)ハイブリッド

講師:松岡資明(ジャーナリスト)

*アートドキュメンテーション学会との共同開催

・第157回デジタルアーカイブサロン「「論語と算盤オンライン」~ 渋沢栄一の言葉と思考を知るためのプラットフォーム」

(2024年12月13日、登壇者1名/参加者33名)ハイブリッド

講師:茂原暢(公益財団法人渋沢栄一記念財団情報資源センター長)

*アートドキュメンテーション学会との共同開催

・西洋中世学会若手セミナー「西洋中世学研究者のためのデジタル・ヒューマニティーズ入門」

(2024年2月13日、登壇者4名/参加者33名)ハイブリッド

*Tokyo Digital Historyとの共同開催

・西洋史学会ワークショップ「ポスト・コロナの西洋史研究:リモート、デジタル、コスト」

(2024年5月19日、登壇者2名/参加者75名)対面

*西洋史学会との共催開催

・HINES構想を考える ー歴史学の国際化と史料集編纂ー

(2024年6月21日、登壇者5名/参加者66名)ハイブリッド

*史料編纂所 松方冬子先生との共催開催

〈その他〉

2024年2月26日、東海高校(愛知県)の授業に若手研究者1名を講師として派遣しました。

2024年3月17日、名古屋大学で開催された「歴史フェス」に3名の若手研究者が登壇し、HWの日頃の取り組みについて発表しました。

2024年10月2日、HW特任研究員の鈴木路子がロンドンにて明治神宮国際神道文化研究所とロンドン大学SOASの共催による出版記念講演会を行いました。講演会は一般にも公開されました。

HWの取り組みをより多くの皆さまに知ってもらうため、リーフレットを配布しています。2024年9月に内容をアップデートし、東京大学本郷キャンパスのUTCC(東京大学コミュニケーションセンター)にも配架しています。

メーリングリストの登録者数は2024年に140名ほど増加し、1,242名となっております(2024年12月26日現在)。

引き続き多彩なイベントを開催して参りますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

多言語論文執筆シリーズをハイブリッド開催しました

2024年12月12日(木)

日頃より歴史家ワークショップ(HW)へのご支援を賜り、誠にありがとうございます。

2024年12月7日(土)、大阪の国立民族学博物館を会場に、「多言語論文執筆シリーズ Vol. 21:多言語のなかの日本語 〜研究・発信の言語としての日本語を考える〜」と題したセミナーをハイブリッド形式で開催いたしました。

https://historiansworkshop.org/mws21/

今回は、ご出身の地域やアカデミックなバックグラウンドが異なる3名の講師をお迎えし、司会はイラン出身のザヘラ・モハッラミプール(国際日本文化研究センター特任助教)が務めました。

●金志映(キム・ジヨン)先生(韓国・淑明女子大学校 助教授/HK教授) 戦後日本文学と冷戦文化を専門としている。

●セン・ラージ・ラキ先生(金沢大学 准教授) 日本文学・文化を教え、インドの複数の言語を使って暮らしながら、英語・日本語で教育や研究活動を続けている。

●ブルナ・ルカーシュ先生(実践女子大学 教授) 近代日本文学と日チェコ文化交流研究を専門としている。

セミナーの話題は、「日常の日本語と学術研究の日本語との違い」や「日本語論文の英語への翻訳」、そして「研究言語として日本語を選択した経緯」など多岐にわたり、日本で学位取得を目指す留学生向けのアドバイスも含め、新たな視点から「多言語執筆」にアプローチする試みとなりました。

当日は30名を超える皆さまにご参加いただき、開催後のアンケートでは、「講師の先生方の人選が素晴らしかった」「歴史研究者だけでなく文系研究者全般に通じる内容だった」「またぜひ参加したい」といったお声をいただきました。

ご好評をいただいている「多言語論文執筆シリーズ」は、来年度も継続して開催する予定です。皆さまのご支援をお願い申し上げます。

なお、歴史家ワークショップでは、12月21日(土)21:00より、昨年度開催した以下のイベントをYouTubeでプレミア公開いたします。ぜひご注目ください。

「博物館×刀剣乱舞」のウラガワ!

https://www.youtube.com/watch?v=u5tQt1d2sQo

歴史家ワークショップ

第1回 Academic Press Week を開催しました

2024年11月08日(金)

日頃より歴史家ワークショップ(HW)へのご支援、誠にありがとうございます。

このたび、東京大学人文社会科学国際化推進センター(設立準備中)は、10月31日から11月2日にかけて英米の学術出版局編集者をお招きし、国際シンポジウムおよびワークショップを開催いたしました。

イベントの詳細はこちら

シンポジウムでは、ケンブリッジ大学出版局よりモノグラフを出版された向山直佑先生(東京大学未来ビジョン研究センター准教授)に英文図書刊行の貴重な体験談を共有していただきました。また、ワークショップ「英文図書企画書クリニック」では、出版契約の獲得に向けた実践的な視点から議論を交わしました。

さらに、英文図書刊行を検討中の研究者向けに、各出版局編集者との個別相談を延べ17件実施いたしました。参加者からは、「具体的な話を聞けて参考になった」「学外者にも開かれたこのようなイベントをぜひ継続してほしい」「有力な出版社の編集者をもっと招聘してほしい」といったご意見・ご感想をいただいております。

オンライン配信の一部で音声トラブルが発生し、視聴者の皆様にはご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます。今後はより良い配信環境の提供に努めてまいります。

なお、2025年4月の設立を目指して準備を進めている東京大学人文社会科学国際化推進センターは、歴史家ワークショップの活動を強力に支援する組織基盤となる予定です。

歴史家ワークショップでは、11月以降も数多くのイベントを企画しておりますので、引き続きご注目いただけましたら幸いです。

第19回 リサーチ・ショウケースを開催しました

2024年08月05日(月)

日頃から歴史家ワークショップの取り組みをご支援いただき、誠にありがとうございます。

2024年7月19日(金)、英語で簡潔に研究のエッセンスを発表するイベント、「リサーチ・ショウケース」の第19回を開催いたしました。

今回も多岐にわたるテーマで研究を続ける10名の若手研究者が成果を発表し、発表後も熱のこもった質疑応答が続きました。

発表者のお名前と題目の一覧はこちらです。

コメンテーターにお迎えした本学グローバルコミュニケーション研究センターのサマンサ・ランダウ先生と歴史家ワークショップ事務局のヒロ・ヒライ先生からは、発表者ごとに丁寧かつ具体的なアドバイスをいただきました。

審査員賞には本学総合文化研究科の岡本隣さん、 聴衆賞には同じく本学総合文化研究科の下山雄大さんが選ばれました。

猛暑のなか、会場の小島ホールとオンラインあわせて50名もの皆さまのご参加を賜り、事務局一同、心より感謝しております。

参加者の皆さまからは、「コメンテーターの先生や参加者から質問や感想が勉強になった」、「開催頻度を増やしてほしい」といったご意見が寄せられました。

今後もリサーチ・ショウケースを継続するとともに、これまで蓄積してきた開催のノウハウを学内外へと広めていけるよう努力いたします。

歴史家ワークショップでは、若手研究者を支援すべく多様なイベントを企画しておりますので、引き続きご支援のほどお願いいたします。

最新の情報につきましては、歴史家ワークショップのウェブサイトをご覧ください。

日本西洋史学会ワークショップの開催報告を公開

2024年06月21日(金)

日頃から歴史家ワークショップ(HW)をご支援いただき、誠にありがとうございます。

去る5月19日、東京外国語大学で開催された第74回日本西洋史学会大会(2024)において、昼休みワークショップ「ポスト・コロナの西洋史研究:リモート、デジタル、コスト」をハイブリッド開催いたしました。

まず、西洋史研究者が現在直面している問題について、小風尚樹さん(千葉大学)と原田晶子さん(川村学園女子大学)から話題をご提供をいただきました。続いて、フロアから意見を募り、現状を把握したうえで問題意識を共有しました。

当日は約50名の対面参加に加え、約20名のオンライン参加を賜り、リラックスした雰囲気のなかで有意義な時間を過ごすことができました。

詳しくは、こちらをご一読ください。

https://historiansworkshop.org/2024/06/13/seiyoushi_gakkai2024/

歴史家ワークショップでは、今年度も多数の主催イベントを企画しております。ぜひご注目いただけますよう、お願いいたします。

歴史家ワークショップ https://historiansworkshop.org

2023年活動報告

-歴史家ワークショップ活動報告2023:歴史研究者が織りなす学びと交流-

2024年02月13日(火)

歴史家ワークショップでは、1 国際発信力強化、2 知識共有・ピアサポート、3 社会との成果共有を活動の柱とし、各種イベントを企画・運営しています。2023年1月から12月にかけて実施した事業は以下のとおりです。

1 国際発信力強化

〈リサーチ・ショウケース〉

国際学会での発表に挑戦する若手研究者を応援しています。

【企画・運営】古川萌、大西晋作、ポリーナ・バルデゥッチ(東京大学/歴史家ワークショップ事務局)

・第2回フランス語リサーチ・ショウケース

(2023年2月22日、発表者7名/校閲者8名/参加者35名)

司会・コメンテーター:隠岐さや香(東京大学)

・第17回リサーチ・ショウケース

(2023年8月4日、発表者12名/校閲者11名/参加者28名)

司会:古川萌

コメンテーター:バラック・クシュナー(ケンブリッジ大学)

・第18回リサーチ・ショウケース

(2023年11月30日、発表者10名/校閲者13名/参加者25名)

司会:ポリーナ・バルデゥッチ

コメンテーター:島津直子(東京大学)

〈多言語論文執筆シリーズ〉(旧フロントランナー・シリーズ)

「言語の壁」をどう乗り越えるか―経験豊かな研究者に学びます。

【企画・運営】森江建斗(京都大学)、藤本大士(日本学術振興会)、山田智輝(バーミンガム大学)、中井杏奈(東京外語大学)、村山緑(九州大学)、山下大喜(宇部工業高等専門学校)

・多言語論文執筆シリーズ16

(2023年5月13日、参加者40名)

司会:藤本大士、村山緑 講師:保明綾(マンチェスター大学)

・多言語論文執筆シリーズ17

(2023年11月25日、参加者20名)

司会:山下大喜、森江建斗 講師:山﨑洋子(武庫川女子大学)

・多言語論文執筆シリーズ18

(2024年12月21日、参加者32名)

司会:中井杏奈、森江建斗 講師:青島陽子(北海道大学)

〈英文校閲ワークショップ〉

歴史研究者が集い、英語論文執筆のスキルアップを目指します。

【企画・運営】山本浩司(東京大学/歴史家ワークショップ事務局)、安平弦司(京都大学)

・第5期英文校閲ワークショップ(2023年9月14日~12月7日、全6回、参加者各回平均12名)

・原稿検討会(2023年4月27日~9月26日、全3回、参加者各回5名)

2 知識共有・ピアサポート

〈コーヒータイム・シリーズ〉

孤独に陥りがちな研究者が人間的つながりを構築する試みです。

【企画・運営】赤﨑眞耶(モンペリエ第三大学)、大津谷馨(リエージュ大学)、纓田宗紀(アーヘン工科大学)、北川涼太(広島大学)、新田さな子・藤田風花(京都大学)、槙野翔(ダブリン大学)、村山木乃実(日本学術振興会)

・CTS12「実践!アカデミアのためのアサーティブ・コミュニケーション」

(2023年7月24日、参加者12名)

司会:村山木乃実 講師:堀田美保(近畿大学)

〈困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネス〉

歴史研究者とビジネスパーソンの対話の場が生まれています。

【企画・運営】山本浩司、山崎大祐(Warm Heart Cool Head)

・VOL.03 五感と歴史— エステティック・キャピタリズムを通して

(2023年2月8日、登壇者4名/参加者87名)

登壇者:久野愛(東京大学)、ハヤカワ五味(ウツワ)、山崎大祐

司会:山本浩司

・VOL.04 信用を創造する技術の過去と未来 ―サラ金と農業史の視点から―

(2023年5月29日、登壇者4名/参加者92名)

登壇者:小島庸平(東京大学)、新井和宏(eumo)、山崎大祐

司会:山本浩司

・VOL.05 長篠の戦いの記憶と情報リテラシー

(2023年7月26日、登壇者4名/参加者73名)

登壇者:金子拓(東京大学)、竹下隆太郎(PIVOT)、山崎大祐

司会:山本浩司

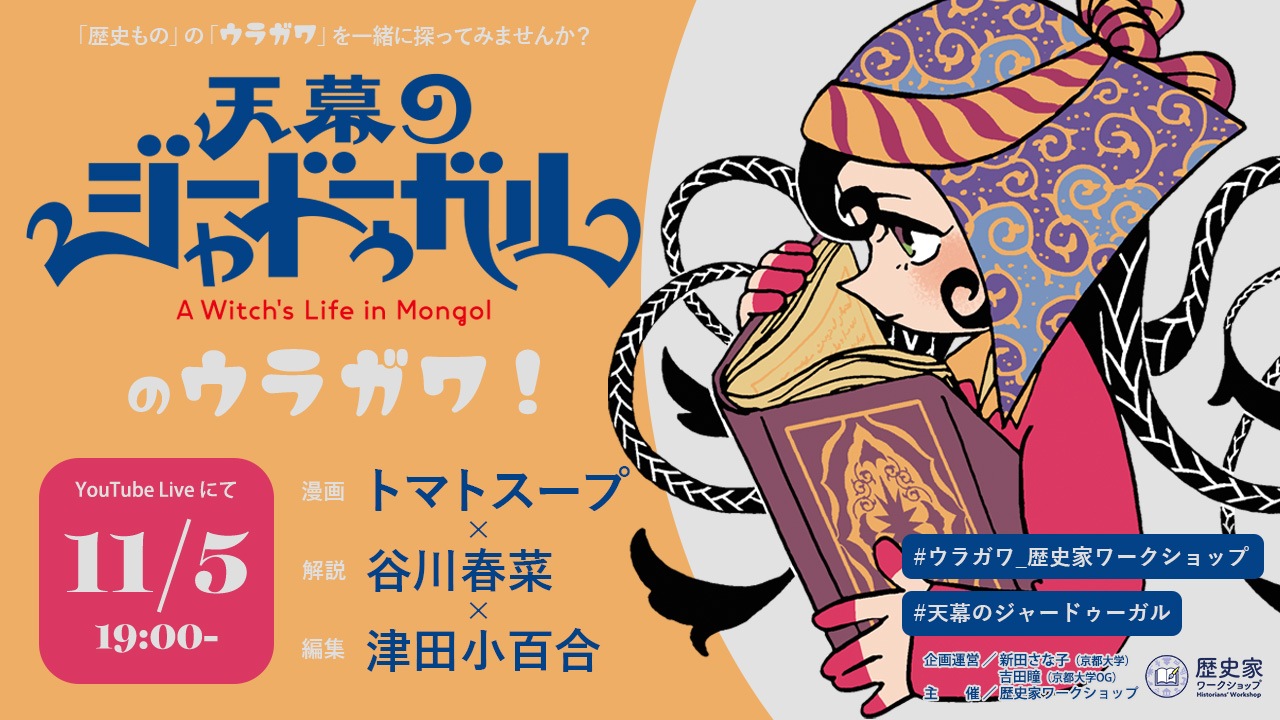

〈ウラガワ!〉

「歴史もの」の「ウラガワ」を探るイベント、大好評をいただいております。

【企画・運営】古川萌(東京大学/歴史家ワークショップ事務局)、新田さな子・吉田瞳(京都大学)

・『セシルの女王』のウラガワ!

(2023年3月3日、登壇者5名/参加者103名)

登壇者:指昭博(神戸市外国語大学)、こざき亜衣、生川遥(小学館)

司会:新田さな子、吉田瞳

・『天幕のジャードゥーガル』のウラガワ!

(2023年11月5日、登壇者5名/参加者513名)

登壇者:トマトスープ、津田小百合(秋田書店)、谷川春菜(早稲田大学/モンゴル国立大学)

司会:新田さな子、吉田瞳

そのほか、アートドキュメンテーション学会との共催で第140回デジタルアーカイブサロンを実施し、特任研究員の古川萌が「ルネサンスの展示室——16世紀フィレンツェにおけるコレクションの陳列」をテーマに発表しました(2023年3月17日、登壇者2名/参加者30名)。

以上のイベントに加え、5月25日、EU加盟国の文化機関が連携して活動するEUNIC (European Union National Institutes for Culture) というネットワークの定例会議に代表の山本浩司が出席し、日頃の歴史家ワークショップの取り組みについて発表しました。

メーリングリストの登録者数は2023年春以降150名ほど増加し、1,101名となっております(2024年1月現在)。

引き続き多彩なイベントを開催して参りますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

■ご寄付の使途

いただいたご寄付は以下の目的のために、活用いたしました。

温かいご支援を賜り、ありがとうございました。

・上記イベント運営費

・管理費

「『天幕のジャードゥーガル』のウラガワ!」の録画公開

2023年12月11日(月)

日頃から歴史家ワークショップ(HW)をご支援いただき、誠にありがとうございます。

去る11月5日(日)、歴史エンタメの制作背景に迫る「ウラガワ!シリーズ」の第2弾として、 「『天幕のジャードゥーガル』のウラガワ!」を生配信いたしました。

ゲストに作者のトマトスープ先生、編集者の津田小百合さん、公式コラム担当の谷川春菜さんをお招きし、歴史研究と歴史フィクションはどのようにお互いに影響を与えているのか、「歴史もの」の「ウラガワ」を探る一夜となりました。

当日は500名を超える視聴者数を記録するなど盛会を極めた本イベントを、ぜひ録画でもお楽しみください。

また、公式コラム「もっと!天幕のジャードゥーガル」にて、谷川春菜さんが本イベントについて補足してくださっています。あわせてご一読ください。

https://souffle.life/column/motto-tenmaku-no-ja-dougal/20231125-2/

ご好評をいただいておりますウラガワ!シリーズ第3弾にもご期待ください。

歴史家ワークショップ https://historiansworkshop.org

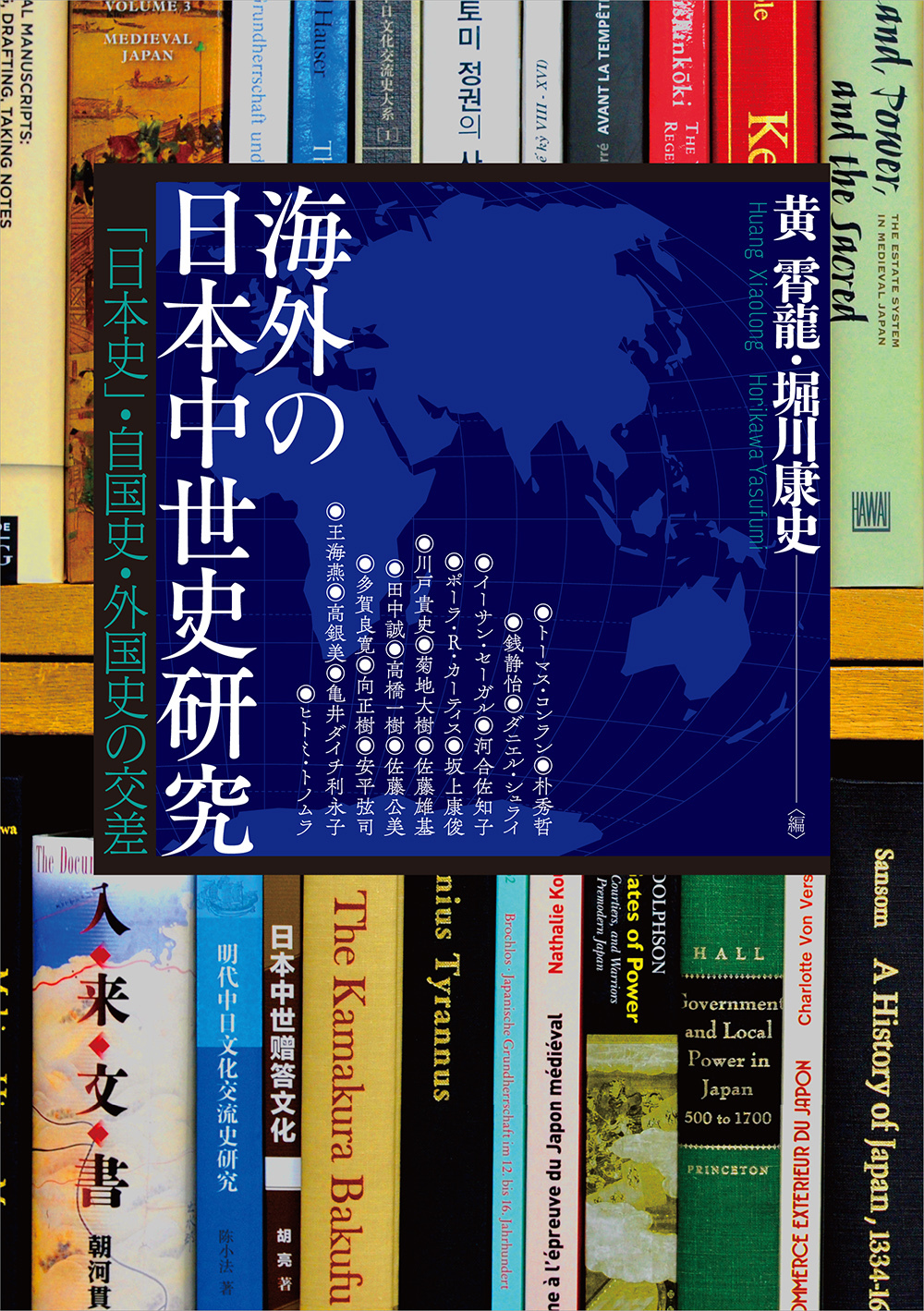

2021年度に開催した国際シンポジウムの成果が結実

2023年11月27日(月)

日頃から歴史家ワークショップ(HW)をご支援いただき、誠にありがとうございます。

2021年度にHWが開催した国際シンポジウム「海外の日本中世史研究」をご記憶でしょうか。2020年度のHW特任研究員・黄霄龍さん(現本学東洋文化研究所特任研究員)が企画を担当し、100名近い皆さまのご参加を賜りました。

このたび、その成果が勉誠社のアジア遊学の一冊として刊行されることになりましたので、お知らせいたします。

2023年11月30日刊行

黄霄龍・堀川康史編

アジア遊学 289

『海外の日本中世史研究 「日本史」・自国史・外国史の交差』(勉誠社)

https://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=103694

国際シンポジウム「海外の日本中世史研究」(2022年3月8日)

https://historiansworkshop.org/symposium_japanese_medieval_history/

書籍の紹介(勉誠社ウェブサイトより)

日本中世史は、日本人研究者による「自国史」研究としてだけでなく、海外においても、日本とは異なる文化的・学術的背景のもとで研究が進められ、地域ごとの特色を帯びながら独自の発展を遂げている。 この数十年の間、国や地域を越えた学術交流はより一層広がりをみせているが、各地域における研究視角や背景を踏まえた相互参照・相互批判までには至っていないのが実情である。 本書では、 英語圏・韓国・中国・ドイツ語圏における研究の動向、在外研究による経験・知見、参照軸としての日本における外国史研究、 外国語で書かれた近年の研究成果などを通じて、多元的に存在する地域ごとの「知の体系」を照らし出すことで、「知の循環」の実践のための道筋を示す。

HW一同、黄さんの出版を心よりお祝いするとともに、益々のご活躍を祈念しております。

歴史家ワークショップ https://historiansworkshop.org

HW関係者による「全体ミーティング2023」を開催しました!

2023年10月20日(金)

日頃から歴史家ワークショップ(HW)をご支援いただき、誠にありがとうございます。

去る9月30(土)、本郷キャンパス小島ホールおよびオンラインにて、HW関係者による「全体ミーティング」を開催しました。

本ミーティングには、国内外から計22名(対面16名、オンライン6名)のHW関係者が参加し、これまでのHWの活動を振り返るとともに、これからの組織運営の現状や課題を共有しました。

また、講師にお招きした慶應大学特任教授の鳥谷真佐子先生とともに、ワークショップ形式で活発に議論を進めることで、来年度(2024年度)以降の体制について、また、中長期的な目標について、より一層理解を深めることができました。

コロナ禍以降、これだけの数のHW関係者が一堂に会するのははじめての機会でした。 このような場が設けられるのも皆様のご支援のおかげです。

発足以来の大きな転換期を迎えようとしているHWは、これからも皆様とのつながりを大切に、「歴史的思考」を社会に浸透させるべく邁進していく所存です。 引き続き応援よろしくお願いします。

2023年秋、HWは様々なイベントを企画しています。本郷キャンパスの銀杏も色づく季節、ぜひお出かけください。なお、お住まいの地域にかかわらずご参加いただけるオンラインイベントもご用意しています。

詳しくはHWウェブサイトをご覧ください。

困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネスVOL. 04およびVOL. 05を開催しました

2023年09月06日(水)

日頃から歴史家ワークショップをご支援いただき、誠にありがとうございます。

歴史家ワークショップがWarm Heart Cool Head(WHCH)と共同でお届けしている「困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネス」は、おかげさまで2年目に入り、去る5月29日(月)に本郷キャンパス小島ホールおよびオンラインにて今年度の初回をハイブリッド開催いたしました。

東京大学大学院経済学部准教授の小島庸平氏と非営利株式会社eumo代表取締役の新井和宏氏をお招きした第4回のテーマは、「信用を創造する技術の過去と未来 ーサラ金と農業史の視点からー」。現地にご来場くださったおよそ30名に加え、オンラインでも60名近い皆さまのご参加を賜りました。

(左から)ゲストの小島庸平氏、歴史家ワークショップ代表・山本浩司、ゲストの新井和宏氏、WHCH代表・山崎大祐

当日の録画を公開しておりますので、この機会にぜひご覧いただけましたら幸いです。

続いて7月26日(水)、東京大学史料編纂所教授の金子拓氏とPIVOTチーフ・グローバルエディターの竹下隆一郎氏をお迎えし、同じく小島ホールおよびオンラインにて、「長篠の戦いの記憶と情報リテラシー」をテーマに第5回を開催いたしました。

当日ご参加くださった鈴木健吾さん(東京大学総合文化研究科・博士課程後期)が報告を執筆してくださいましたので、ぜひご一読ください。

ご好評いただいております本シリーズ、次回VOL. 06は12月頃の開催を予定しております。引き続きご注目いただけますようお願いいたします。

第16回多言語論文執筆シリーズ Multilingual Writing Series を開催しました

2023年05月23日(火)

日頃から歴史家ワークショップをご支援いただき、誠にありがとうございます。

2023年5月13日(土)、若手研究者の国際発信力強化を目的とする多言語論文執筆シリーズをハイブリッド開催いたしました。

多言語論文執筆シリーズ(今年度より「フロントランナー・シリーズ」から改称)は、若手研究者が直面する「言語の壁」を認識し、乗り越えることを目指す場です。

今回は、マンチェスター大学で博士号を取得し、20年にわたり英国を拠点に英語で研究成果を発表されている保明綾先生をお迎えし、ご自身の研究キャリアを直面した苦難、困難まで含めて具体的にお伺いしました。途中でワークショップ形式を取り入れることで、参加者の皆さんにも研究の強みや弱みをお話いただき、インタラクティブなイベントにすることができました。

当日はおよそ40名の歴史研究者が集い、オンライン参加者が多かったものの、対面参加者は交流会の場でさらに議論を深めました。開催後のアンケートには、「学会などで聴くオフィシャルな内容とは違い、参考になった」「先生に直接質問できる機会があってよかった」「自分自身のキャリア設計の参考になった」等のご意見が寄せられました。

歴史家ワークショップは、所属機関や専門領域の垣根を超えたコミュニティ形成とスキル共有のため、若手研究者自身によるイベントの企画運営を支援しています。本イベントは、京都大学と九州大学に所属する2名がファシリテーションを担当しました。

このようなイベントが継続できているのも寄附者の皆さまのおかげです。

引き続きのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

なお、歴史家ワークショップでは2023年5月29日(月)に「困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネス VOL. 04」を開催するほか、今夏に向けて様々なイベントを企画しております。詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。

歴史家ワークショップ

フランス語「リサーチ・ショウケース」を開催しました

2023年03月22日(水)

日頃から歴史家ワークショップの取り組みをご支援いただき、誠にありがとうございます。

2023年2月22日(水)、母国語以外の言語で簡潔に研究のエッセンスを発表するイベント、「リサーチ・ショウケース」を開催いたしました。

フランス語版の2度目となった今回は、事前の原稿レビューを経て、多岐にわたるテーマで研究を続ける7名の若手研究者の皆さんが成果を発表してくださいました。また、コメンテーターにお迎えした隠岐さや香先生(東京大学准教授)からは、フランス語での発表スキルの向上につながる具体的なアドバイスをいただきました。

同志社大学大学院の友寄元樹さんが優秀発表者に選ばれました。

開催後のアンケートには、「原稿レビューが素晴らしく、ぜひ留学したいという意欲が高まった」、「他大学の学生との交流が楽しかった。分野は違うけれど、歴史とフランス語という共通点で友人になれた」といったご意見が寄せられました。

参加者の皆さまの今後の留学や国際学会での発表に「リサーチ・ショウケース」の経験が生かされることを願わずにはいられません。

なお、歴史家ワークショップでは2023年度も様々なイベントの開催を予定しております。

詳しくは歴史家ワークショップのウェブサイトをご覧ください。

https://historiansworkshop.org

歴史家ワークショップ支援基金

「困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネス」のアーカイブ動画公開

2023年02月20日(月)

日頃から歴史家ワークショップをご支援いただき、誠にありがとうございます。

歴史家ワークショップがWarm Heart Cool Head(WHCH)と共同でお届けしている「困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネス」につきまして、去る2月8日(水)に本郷キャンパス小島ホールおよびオンラインで開催した第3回の録画を公開いたしましたので、お知らせいたします。

■YouTubeリンク

https://youtu.be/T7tY9vRMsao

本シリーズは来年度も継続し、最新の研究成果を皆さまに発信して参ります。

引き続き歴史家ワークショップの活動にご注目いただけますよう、お願いいたします。

なお、本シリーズの共催企業であるWHCH代表・山崎大祐氏と歴史家ワークショップ代表・山本浩司の対談がPRESIDENT Online(プレジデントオンライン)に掲載されました。研究の最先端で得られた新たな視点に経営者が応えます。

こちらも併せてぜひご一読ください。

それっぽい「ウソの歴史」を参考にするとヤバい… 東大准教授の「英国の石鹸の話」に若手経営者が感動したワケ(2023年2月2日付)

https://president.jp/articles/-/66086

歴史家ワークショップ ウェブサイト

https://historiansworkshop.org/

日本科学未来館で開催されたイベントに参加しました

2023年02月01日(水)

「歴史家ワークショップ(HW)」では、1 国際発信力強化、2 知識共有・ピアサポート、3 社会との成果共有を活動の柱とし、各種イベントを東京大学教育研究経費、東京大学基金等の予算によって企画・運営しています。

2022年1月から12月にかけて実施した事業は以下のとおりです。

1 国際発信力強化

〈リサーチ・ショウケース〉

本シリーズは、一般社団法人東京倶楽部の助成を受けて実施しています。

【企画・運営】古川萌・大西晋作(東京大学/歴史家ワークショップ事務局)

・第1回日本語リサーチ・ショウケース

(2022年2月21・22日、発表者13名/校閲者14名/参加者25名) オンライン

司会:古川萌

ゲストコメンテーター:茶谷さやか、ザヘラ・モハッラミプール、カミラ・トレス・ビアンチ

・第15回リサーチ・ショウケース

(2022年7月27・28日、発表者13名/校閲者6名/参加者35名) オンライン

司会:古川萌 ゲスト・コメンテーター:久野愛(東京大学)

・第16回リサーチ・ショウケース

(2022年11月17日、発表者9名/校閲者9名/参加者30名) ハイブリッド

司会:古川萌 ゲスト・コメンテーター:大石和欣(東京大学)

〈フロントランナー・シリーズ〉

【企画・運営】藤井碧・藤本大士・森江建斗(京都大学)

・フロントランナー・シリーズ11

(2022年3月17日、参加者21名) オンライン

司会:藤井碧(京都大学・院) 講師:穐山洋子(同志社大学)

・フロントランナー・シリーズ12

(2022年7月5日、参加者38名) ハイブリッド

司会:藤本大士、森江建斗 講師:松田ヒロ子(神戸学院大学)

・フロントランナー・シリーズ13

(2022年9月8日、参加者43名) ハイブリッド

司会:藤本大士、森江建斗 講師:周雨霏(帝京大学)

・フロントランナー・シリーズ14

(2022年10月12日、参加者16名) オンライン

司会:藤井碧 講師:舘葉月(武蔵大学)

・フロントランナー・シリーズ15

(2022年12月1日、参加者25名) オンライン

司会:森江建斗 講師:金澤周作(京都大学)

〈英文校閲ワークショップ〉

・原稿検討会(2022年2月~9月 全5回、参加者各回約6名) オンライン

〈国際シンポジウム〉

・海外の日本中世史研究:「日本史」・自国史・外国史の交差

(2022年3月8日、発表者・コメンテーター6名/参加者98名) ハイブリッド

報告者:トーマス・コンラン(プリンストン大学)、 朴秀哲(ソウル大学校)、 銭静怡(復旦大学)

コメンテーター:川戸貴史(千葉経済大学)、 原田正俊(関西大学)、 堀川康史(東京大学)

司会: 菊地大樹(東京大学)

2 知識共有・ピアサポート

〈コーヒータイム・シリーズ〉

本シリーズはすべてオンラインで開催しています。

【企画・運営】北川涼太(広島大学)、新田さな子(京都大学)、村山木乃実(日本学術振興会)、纓田宗紀(アーヘン工科大学)、槙野翔(トリニティ・カレッジ・ダブリン)、赤﨑眞耶(ポール・ヴァレリー(モンペリエ第三)大学)、市川佳世子(慶応義塾大学)、大津谷馨(リエージュ大学)、篠田知暁(東京外国語大学)、藤田風花(京都大学)

・Coffee Time Series 7「研究と多様なキャリアプラン」

(2022年1月28日、参加者27名)

司会:赤﨑眞耶 登壇者:山野井茜(日系コンサルティング会社), 中野弘喜(東京大学出版会)、三田香織(中央大学)

・Coffee Time Series 8「当事者ミーティング」

(2022年2月18日、参加者10名)

司会:北川涼太

・Coffee Time Series 9「研究にまつわる悩み・望みの分かち合い」(当事者ミーティング)

(2022年6月24日、参加者14名)

司会:北川涼太

・Coffee Time Series 10「海外での研究活動:コロナ禍での留学、海外調査を通して」

(2022年8月2日、登壇者3名/参加者30名)

司会:新田さな子 発表者:後藤真実(ニューヨーク大学アブダビ校)、中辻柚珠(京都大学)、槙野翔

・Coffee Time Series 11「アカデミック・ハラスメントの予防と対応」

(2022年11月9日、登壇者3名/参加者24名)

司会:村山木乃実、纓田宗紀 講師:北仲千里(広島大学)

〈スキル・ワークショップ〉

本シリーズはすべてオンラインで開催しています。

【企画・運営】ジェンダー史:八谷舞(亜細亜大学)、中込さやか(立教大学)、歴史地図:古川萌(東京大学)、吉田瞳(京都大学)、史料読解ワークショップ: 峯沙智也(東京大学)

・史料読解ワークショップ:言説編「書き手と読み手を読む」

(2022年2月19日/3月12日、参加者37名/13名)

講師:速水淑子(横浜市立大学)、中島浩貴(東京電機大学)

・「ジェンダー史の教え方」*ジェンダー史勉強会との共催イベント

(2022年4月28日、登壇者4名、参加者103名)

登壇者:八谷舞、中込さやか、藤野裕子(早稲田大学)、山本浩司(東京大学)

・「GISで歴史地図を描く」

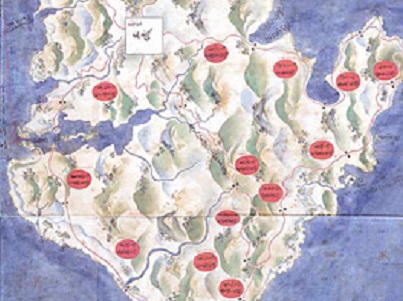

(2022年11月10日、参加者120名)

登壇者:加納靖之、大邑潤三(東京大学) 司会:吉田瞳(京都大学)

3 社会との成果共有

〈困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネス〉

本シリーズは主にHW支援基金を通した寄附金によって対面とオンラインのハイブリッドで実施しています。

【企画・運営】山本浩司、山崎大祐(Warm Heart Cool Head)

・困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネスVOL. 01 ビジネスは社会課題を解決できるのか

(2022年10月12日、登壇者5名/参加者103名)

登壇者:山本浩司、古川萌、鎌田恭幸(鎌倉投信)、谷本有香(Forbes JAPAN) 司会:山崎大祐

・困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネスVOL. 02 何が〈名画〉を作るのか

(2022年12月7日、登壇者5名/参加者98名)

登壇者:古川萌、山本浩司、青木耕平(クラシコム)、森啓子(エフアイシーシー) 司会:山崎大祐

〈協力イベント、その他〉

・日本科学未来館「科学とジェンダーステレオタイプ~未来の科学をどうつくる?」(2022年10月8日)

各プログラムの詳細は、歴史家ワークショップのウェブサイトをご参照ください。

以上のイベント開催に加え、2022年はロゴマークを新たに作成するとともに、公式ウェブサイトを全面的に刷新しました。組織全体の見取り図や、これから開催されるイベントがこれまでより把握しやすくなっています。

同時に、代表メールアドレス(お問い合わせ先窓口)を変更しました。

info@historiansworkshop.org

さらに、HWの取り組みをより多くの皆さまに知ってもらうため、以下のようなリーフレットを作成しました。主催イベントで来場者の皆様に配布しているほか、東京大学本郷キャンパスのUTCC(東京大学コミュニケーションセンター)等にも配架しています。

皆さまからいただいたご寄附は、これから実施するイベントの企画運営のために大切に活用させていただきます。

引き続き多彩なイベントを開催して参りますので、ご支援を何卒よろしくお願いいたします。

2022年活動報告

-オンラインおよび対面で数多くのイベントを開催-

2023年02月01日(水)

「歴史家ワークショップ(HW)」では、1 国際発信力強化、2 知識共有・ピアサポート、3 社会との成果共有を活動の柱とし、各種イベントを東京大学教育研究経費、東京大学基金等の予算によって企画・運営しています。

2022年1月から12月にかけて実施した事業は以下のとおりです。

1 国際発信力強化

〈リサーチ・ショウケース〉

本シリーズは、一般社団法人東京倶楽部の助成を受けて実施しています。

【企画・運営】古川萌・大西晋作(東京大学/歴史家ワークショップ事務局)

・第1回日本語リサーチ・ショウケース

(2022年2月21・22日、発表者13名/校閲者14名/参加者25名) オンライン

司会:古川萌

ゲストコメンテーター:茶谷さやか、ザヘラ・モハッラミプール、カミラ・トレス・ビアンチ

・第15回リサーチ・ショウケース

(2022年7月27・28日、発表者13名/校閲者6名/参加者35名) オンライン

司会:古川萌 ゲスト・コメンテーター:久野愛(東京大学)

・第16回リサーチ・ショウケース

(2022年11月17日、発表者9名/校閲者9名/参加者30名) ハイブリッド

司会:古川萌 ゲスト・コメンテーター:大石和欣(東京大学)

〈フロントランナー・シリーズ〉

【企画・運営】藤井碧・藤本大士・森江建斗(京都大学)

・フロントランナー・シリーズ11

(2022年3月17日、参加者21名) オンライン

司会:藤井碧(京都大学・院) 講師:穐山洋子(同志社大学)

・フロントランナー・シリーズ12

(2022年7月5日、参加者38名) ハイブリッド

司会:藤本大士、森江建斗 講師:松田ヒロ子(神戸学院大学)

・フロントランナー・シリーズ13

(2022年9月8日、参加者43名) ハイブリッド

司会:藤本大士、森江建斗 講師:周雨霏(帝京大学)

・フロントランナー・シリーズ14

(2022年10月12日、参加者16名) オンライン

司会:藤井碧 講師:舘葉月(武蔵大学)

・フロントランナー・シリーズ15

(2022年12月1日、参加者25名) オンライン

司会:森江建斗 講師:金澤周作(京都大学)

〈英文校閲ワークショップ〉

・原稿検討会(2022年2月~9月 全5回、参加者各回約6名) オンライン

〈国際シンポジウム〉

・海外の日本中世史研究:「日本史」・自国史・外国史の交差

(2022年3月8日、発表者・コメンテーター6名/参加者98名) ハイブリッド

報告者:トーマス・コンラン(プリンストン大学)、 朴秀哲(ソウル大学校)、 銭静怡(復旦大学)

コメンテーター:川戸貴史(千葉経済大学)、 原田正俊(関西大学)、 堀川康史(東京大学)

司会: 菊地大樹(東京大学)

2 知識共有・ピアサポート

〈コーヒータイム・シリーズ〉

本シリーズはすべてオンラインで開催しています。

【企画・運営】北川涼太(広島大学)、新田さな子(京都大学)、村山木乃実(日本学術振興会)、纓田宗紀(アーヘン工科大学)、槙野翔(トリニティ・カレッジ・ダブリン)、赤﨑眞耶(ポール・ヴァレリー(モンペリエ第三)大学)、市川佳世子(慶応義塾大学)、大津谷馨(リエージュ大学)、篠田知暁(東京外国語大学)、藤田風花(京都大学)

・Coffee Time Series 7「研究と多様なキャリアプラン」

(2022年1月28日、参加者27名)

司会:赤﨑眞耶 登壇者:山野井茜(日系コンサルティング会社), 中野弘喜(東京大学出版会)、三田香織(中央大学)

・Coffee Time Series 8「当事者ミーティング」

(2022年2月18日、参加者10名)

司会:北川涼太

・Coffee Time Series 9「研究にまつわる悩み・望みの分かち合い」(当事者ミーティング)

(2022年6月24日、参加者14名)

司会:北川涼太

・Coffee Time Series 10「海外での研究活動:コロナ禍での留学、海外調査を通して」

(2022年8月2日、登壇者3名/参加者30名)

司会:新田さな子 発表者:後藤真実(ニューヨーク大学アブダビ校)、中辻柚珠(京都大学)、槙野翔

・Coffee Time Series 11「アカデミック・ハラスメントの予防と対応」

(2022年11月9日、登壇者3名/参加者24名)

司会:村山木乃実、纓田宗紀 講師:北仲千里(広島大学)

〈スキル・ワークショップ〉

本シリーズはすべてオンラインで開催しています。

【企画・運営】ジェンダー史:八谷舞(亜細亜大学)、中込さやか(立教大学)、歴史地図:古川萌(東京大学)、吉田瞳(京都大学)、史料読解ワークショップ: 峯沙智也(東京大学)

・史料読解ワークショップ:言説編「書き手と読み手を読む」

(2022年2月19日/3月12日、参加者37名/13名)

講師:速水淑子(横浜市立大学)、中島浩貴(東京電機大学)

・「ジェンダー史の教え方」*ジェンダー史勉強会との共催イベント

(2022年4月28日、登壇者4名、参加者103名)

登壇者:八谷舞、中込さやか、藤野裕子(早稲田大学)、山本浩司(東京大学)

・「GISで歴史地図を描く」

(2022年11月10日、参加者120名)

登壇者:加納靖之、大邑潤三(東京大学) 司会:吉田瞳(京都大学)

3 社会との成果共有

〈困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネス〉

本シリーズは主にHW支援基金を通した寄附金によって対面とオンラインのハイブリッドで実施しています。

【企画・運営】山本浩司、山崎大祐(Warm Heart Cool Head)

・困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネスVOL. 01 ビジネスは社会課題を解決できるのか

(2022年10月12日、登壇者5名/参加者103名)

登壇者:山本浩司、古川萌、鎌田恭幸(鎌倉投信)、谷本有香(Forbes JAPAN) 司会:山崎大祐

・困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネスVOL. 02 何が〈名画〉を作るのか

(2022年12月7日、登壇者5名/参加者98名)

登壇者:古川萌、山本浩司、青木耕平(クラシコム)、森啓子(エフアイシーシー) 司会:山崎大祐

〈協力イベント、その他〉

・日本科学未来館「科学とジェンダーステレオタイプ~未来の科学をどうつくる?」(2022年10月8日)

各プログラムの詳細は、歴史家ワークショップのウェブサイトをご参照ください。

以上のイベント開催に加え、2022年はロゴマークを新たに作成するとともに、公式ウェブサイトを全面的に刷新しました。組織全体の見取り図や、これから開催されるイベントがこれまでより把握しやすくなっています。

同時に、代表メールアドレス(お問い合わせ先窓口)を変更しました。

info@historiansworkshop.org

さらに、HWの取り組みをより多くの皆さまに知ってもらうため、以下のようなリーフレットを作成しました。主催イベントで来場者の皆様に配布しているほか、東京大学本郷キャンパスのUTCC(東京大学コミュニケーションセンター)等にも配架しています。

皆さまからいただいたご寄附は、これから実施するイベントの企画運営のために大切に活用させていただきます。

引き続き多彩なイベントを開催して参りますので、ご支援を何卒よろしくお願いいたします。

新シリーズ「困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネス」始動

2022年11月07日(月)

日頃から歴史家ワークショップをご支援いただき、誠にありがとうございます。

歴史家ワークショップでは今年度より、Warm Heart Cool Head(代表:山崎大祐さん)と共同で、「困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネス」と題する新たなイベントを対面及びオンラインで開催しております。

本イベントは、「歴史的思考」の面白さの共有を念頭に具体的なテーマを設定し、歴史研究者によるレクチャー(話題提供)の後、途上国の素材と職人の手仕事から生まれたバッグ、ジュエリー、アパレルで知られる株式会社マザーハウスの代表取締役副社長でもある山崎さんをファシリテーターとして座談会および交流会を行うものです。

初回となった10月12日(水)のテーマは「ビジネスは社会課題を解決できるのか」。ゲストスピーカーには、鎌倉投信株式会社 代表取締役社長の鎌田恭幸氏、Forbes JAPAN執行役員Web編集長の谷本有香氏をお迎えしました。

会場の小島ホールに集ったおよそ40名に加え、オンラインでも80名近い皆様がご参加くださいました。参加者の皆様には、ビジネスとアカデミアの枠を超えた熱い議論を堪能していただけたことと思います。

なお、講義のなかで紹介のあった文献は以下の4冊です。

●キース・ライトソン(著) 中野忠、山本浩司(翻訳)、山本浩司(解説)『イギリス社会史 1580-1680 ――経済・社会秩序・文化』ちくま学芸文庫(2022)

●ジョオン・サースク (著)、三好洋子 (翻訳)、山本浩司(解説)『消費社会の誕生 ――近世イギリスの新規プロジェクト』 ちくま学芸文庫(2021)

●三宅秀道(著)『新しい市場のつくりかた』(東洋経済新報社 2012)

●安西洋之、中林鉄太郎(著)『「マルちゃん」はなぜメキシコの国民食になったのか? 』日経BP(2011)

開催後のアンケートには、「時間が短い」「盛り込みすぎ」「テンポが速すぎる」といったご意見も複数いただきました。じっくり議論し、思考を深める時間も確保できるよう工夫していきたいと考えております。

次回以降の「困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネス」にもご期待ください。

困難の時代に歴史を学ぶ・歴史から学ぶ アカデミア×ビジネス

https://historiansworkshop.org/category/public_history/academia_business/

〈参加者の声〉

アンケートにご記入いただいたコメントの一部は以下の通りです。ご協力くださった皆様に心より感謝いたします。

「20年以上ビジネスの世界で生きていて、歴史からビジネスを見たこと、考えたことが一度もなかったので、新しい見方、切り口を持つきっかけをいただき大変感謝している」

匿名希望 様(社会人)

「資本主義の仕組みの歴史を踏まえた議論がかなり面白かった」

東京大学工学部機械情報工学科 ドゥルーヴ アイヤ 様

「社会課題をビジネスで解決することを志し、自分も起業したが、今はそのような形のビジネスがある種「流行」となっているように感じる。この「流行」が終わったらどうなるのか、歴史という観点、過去の事例から学びがあり、少し心が軽くなった」

匿名希望 様(社会人)

「(本シリーズが)これから面白くなりそうな予感をすごく感じた」

ソニー株式会社 村中 沙織 様

「オンライン参加だったが、登壇者の熱気が伝わってきた。次回を楽しみにしている」

匿名希望 様(社会人)

「ビジネスは単に私益を追求する合理的な経済・金融の論理だけで動いているのではなく、当該社会の文化や人々の認識や描く社会像によって変化し得る。歴史学は単に過去を見るだけでなく、現代社会がもつ思考枠組みをあぶり出し、人々に希望を与えることができるのだと改めて実感できた」

匿名希望 様(学生)

歴史家ワークショップ ウェブサイト

https://historiansworkshop.org/

歴史家ワークショップのリーフレットを作成しました

2022年10月27日(木)

日頃から歴史家ワークショップをご支援いただき、誠にありがとうございます。

歴史家ワークショップでは今年度、ロゴマークを新たに作成するとともに、公式ウェブサイトを全面的に刷新しました。組織全体の見取り図や、これから開催されるイベントがこれまでより把握しやすくなっています。引き続き多彩なイベントを開催して参りますので、ぜひ一度ご覧ください。

歴史家ワークショップ ウェブサイト

https://historiansworkshop.org/

同時に、代表メールアドレス(お問い合わせ先窓口)を変更しました。

info@historiansworkshop.org

さらに、歴史家ワークショップの取り組みをより多くの皆さまに知ってもらうための試みとして、以下のようなリーフレットを作成しました。今後の主催イベントで来場者の皆様に配布するほか、東京大学本郷キャンパスのUTCC(東京大学コミュニケーションセンター)等にも配架します。

以下をご覧いただけましたら幸いです。

(画像をクリックして閲覧できます。PDF版はこちら)

このような広報活動が展開できておりますのも、日頃の皆さまのご支援のおかげです。

今後とも歴史家ワークショップにご注目いただけますよう、何卒よろしくお願いします。

多言語論文執筆セミナー、第12回「フロントランナー・シリーズ」を開催しました

2022年07月26日(火)

日頃から歴史家ワークショップをご支援いただき、誠にありがとうございます。

2022年7月5日(火)、講師に神戸学院大学教授・松田ヒロ子さんをお迎えし、若手研究者の国際発信力強化を目的とする多言語論文執筆セミナー、第12回「フロントランナー・シリーズ」を開催いたしました。

フロントランナー・シリーズは、ノンネイティブの若手研究者が直面する「外国語での論文執筆における壁」を認識し、乗り越えることを目指し、2020年度にスタートしたセミナーです。

参加者は論文の執筆術だけでなく、異なるフォーマットの学術アウトプット(博士論文・単著・編著の一章分担当など)の書き分け方・書き換え方といった応用技術まで、具体的な体験談を聞きながら理解を深め、実践のための知恵を蓄積することができます。

歴史家ワークショップ初のハイブリッド(対面およびオンライン)開催となった第12回にはおよそ40名の歴史研究者が集い、ユーモアに満ちた松田教授の歯切れよいお話に、質疑応答も盛り上がりました。

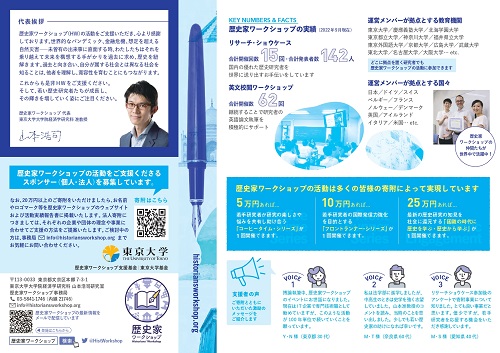

松田先生はオーストラリア国立大学で博士号を取得されたのち、以下の通り英語と日本語の両方で単著を出版されています。

◆『沖縄の植民地的近代ーー台湾へ渡った人びとの帝国主義的キャリア』(世界思想社 2021)

https://sekaishisosha.jp/book/b570406.html

◆Liminality of the Japanese Empire: Border Crossings from Okinawa to Colonial Taiwan (University of Hawaii Press 2019)

https://uhpress.hawaii.edu/title/liminality-of-the-japanese-empire-border-crossings-from-okinawa-to-colonial-taiwan/

開催後のアンケートには、「学会発表の意義や英文ジャーナルに投稿する意味など、見失いかけていた大切なことを教えていただいた」、「失敗談と成功談のバランスが絶妙に良かった」といったご意見が寄せられました。

左:講師の松田ヒロ子先生/右:松田先生の著作

歴史家ワークショップは、所属機関や専門領域の垣根を超えたコミュニティ形成とスキル共有のため、若手研究者自身によるイベントの企画運営を支援しています。上記のイベントは、京都大学大学院に所属する2名がファシリテーションを担当しました。

なお、歴史家ワークショップでは2022年7月27・28日に同じく若手研究者の国際発信力強化を目的とする第15回「リサーチ・ショウケース」を開催するなど、今後も様々な企画が目白押しです。

詳しくは歴史家ワークショップのウェブサイトをご覧ください。

「史料読解ワークショップ」を開催しました

2022年05月26日(木)

日頃から歴史家ワークショップをご支援いただき、誠にありがとうございます。

2021年の史料読解ワークショップ:議事録編に続き、2022年2月19日(土)と3月12日(土)、講師に速水淑子氏(横浜市立大学)と中島浩貴氏(東京電機大学)をお招きし、史料読解ワークショップ:言説編「書き手と読み手を読む」をオンライン(Zoom)開催いたしました。今回は大学院生や大学教員に加え、中学・高校の教員や官公庁の職員も含む延べ50名の皆さまがご参加くださいました。

開催報告は以下に掲載しております。

●史料読解ワークショップ:言説編「書き手と読み手を読む」開催報告書

企画者である峯沙智也さん(東京大学博士課程)による報告です。

●史料読解ワークショップ:言説編「書き手と読み手を読む」参加レポート

参加者のおひとり、宇野真佑子さん(東京大学博士課程)によるレポートです。

左から、講師の速水淑子先生、企画・司会進行の峯沙智也さん、講師の中島浩貴先生

グループワークでは、事前に講師から配付された資料を題材に参加者同士が闊達に議論しました。また、海外に史料調査に行くことができないコロナ禍の状況のため、オンライン公開されているデジタルアーカイブを活用して歴史研究を進める手法も学びました。参加者からは、「文学作品を歴史資料として扱うことについて考える機会となってとても良かった」「研究テーマの新たな視点を得ることができた」「自身が高校教育に関わっていることもあって、大学の方々の意見を聞けて良かった」といった声が寄せられました。

ーーーーーーーーーー

この他以下のようなイベントを開催いたしました。

1)国際発信力強化

◆リサーチ・ショウケース

・第1回日本語リサーチ・ショウケース(2022年2月21・22日、発表者13名/参加者25名)

◆フロントランナー・シリーズ:多言語論文執筆セミナー

・フロントランナー・シリーズ11(2022年3月17日、参加者39名)

◆国際シンポジウム

・海外の日本中世史研究:「日本史」・自国史・外国史の交差(2022年3月8日、発表者・コメンテーター6名/参加者98名)

2)知識共有・ピアサポート

◆コーヒータイム・シリーズ

・Coffee Time Series 7「研究と多様なキャリアプラン」(2022年1月28日、参加者27名)

・Coffee Time Series 8「当事者ミーティング」(2022年2月28日、参加者10名)

◆パブリック・エンゲージメント

・史料読解ワークショップ:言説編「書き手と読み手を読む」(2022年2月19日、参加者37名/3月12日、参加者13名)

----

歴史家ワークショップは、所属機関や専門領域の垣根を超えたコミュニティ形成とスキル共有のため、若手研究者自身による企画を支援しています。上記のイベントは、東京大学総合文化研究科・博士課程に在籍する院生が企画及び当日の司会進行を担当しました。今後も高度な研究成果を広く社会と共有するイベントを展開していく予定です。

2021年活動報告

-オンラインで数多くのプログラムを実施!-

2022年01月25日(火)

歴史家ワークショップはユニークでシームレスな支援を通じて歴史学研究者の研究能力と発信力を高め、国際的にも評価される高度な研究成果を社会に還元することを目指し、

1)国際発信力強化

2)知識共有・ピアサポート

3)社会との成果共有

を3つの柱として、数多くのプログラムを実施しています。2021年4月から12月にかけて、いずれもオンラインで行われた事業は以下のとおりです。

1)国際発信力強化

◆リサーチ・ショウケース

・第13回リサーチ・ショウケース (2021年7月28・29日、発表者15名/参加者30名)

・第14回リサーチ・ショウケース (2021年11月9・10日、発表者13名/参加者25名)

◆フロントランナー・シリーズ:多言語論文執筆セミナー

・フロントランナー・シリーズ7(2021年5月20日、参加者45名)

・フロントランナー・シリーズ8(2021年7月15日、参加者35名)

・フロントランナー・シリーズ9(2021年9月8日、参加者63名)

・フロントランナー・シリーズ10(2021年11月17日、参加者20名)

◆英文校閲ワークショップ

・第4期英文校閲ワークショップ(2021年4月8日~8月19日、全9回、参加者各回9~60名/のべ179名)

・原稿検討会(2021年6月7日~8月9日、全8回、参加者各回約6名)

英文校閲ワークショップ参加者の論文が国際的トップジャーナルに掲載されました

◆国際シンポジウム

・Health, Body, and the Profit Motive: Medicine as a Business in History(2021年11月19-20日、発表者14名/参加者40名)

2)知識共有・ピアサポート

◆コーヒータイム・シリーズ

・Coffee Time Series 5「あなたの研究を3分で」(2021年7月23日、発表者8名/参加者37名)

・Coffee Time Series 6「研究者のライフプラン:留学・博論・育児」(2021年9月24日、参加者38名)

◆スキル・ワークショップ

・「スライド道場 リターンズ!」(2021年10月25日、発表者2名/録画再生回数約200回)

・「歴史地図を描く:研究発表に使える作画法」(2021年7月27日、発表者1名/参加者95名)

「歴史地図を描く:研究発表に使える作画法」で作画を実践する講師

◆特別ワークショップ

・特別ワークショップ「日本の大学で西洋史学を教える:教室での実践から」(2021年5月15日、於武蔵大学、第71回西洋史学会と共催、参加者240名)

◆Tokyo Digital History

・Tokyo Digital History第2回研究会(2021年6月30日、参加者17名)

・Tokyo Digital History第3回研究会(2021年7月29日、参加者17名)

3)社会との成果共有

◆パブリック・エンゲージメント

・「配信時代のアウトリーチ」(2021年9月25日、録画再生回数約2,000回)

「配信時代のアウトリーチ」では気鋭の研究者かつ人気ユーチューバーのお二人を講師に迎えました

各プログラムの詳細は、歴史家ワークショップウェブサイトをご参照ください。

皆さまからいただきましたご厚志は、これから実施される同様のプログラムに、大切に使わせていただきます。引き続き、温かいご支援をよろしくお願いいたします。

本会参加者の論文がPast & Present誌に掲載されました

2021年12月14日(火)

歴史家ワークショップへの温かなご支援をありがとうございます。

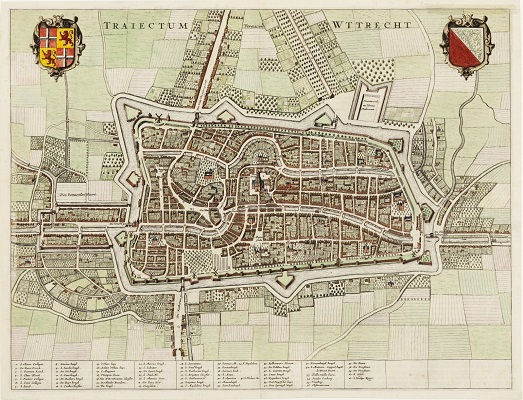

この度、本会運営委員でもある安平弦司さん(日本学術振興会・武蔵大学・ユトレヒト大学)が執筆した論文、’Transforming the Urban Space: Catholic Survival Through Spatial Practices in Post-Reformation Utrecht’が、英歴史学雑誌Past & Presentオンライン版(advance access)に2021年12月13日(日本時間)に掲載されました。

1952年創刊のPast & Present誌は、英語圏でもっとも著名な総合歴史雑誌の一つとして知られ、本誌から論文を出版することに成功した若手研究者は、その分野の新たなリーダーとしてひろく認知されます。安平さんの論文はオープンアクセス化されており、末尾のリンクから全文を無料で閲覧・ダウンロードできます。紙媒体としては255号(2022年5月)に掲載予定です。

この度安平さんが公表された論文は、2019年10月から2020年3月にかけて開催されていた第2期英文校閲ワークショップや、2019年11月開催の原稿検討会にて検討したものです。歴史家ワークショップ一同、日本に拠点を持つ西洋史研究者としては前例のない安平さんの快挙を祝い、今後ますますのご活躍を期待しています。

論文要旨(和文)はこちらからご覧いただけます:https://historiansworkshop.org/2021/12/13/yasuhira_pp/

論文・論文要旨(英文)はこちらから:https://doi.org/10.1093/pastj/gtab014

活動報告をYouTubeにて公開しています

2021年11月12日(金)

東京大学基金活動報告会2021 第2部オンライン交流会冒頭にて行いました、プロジェクト活動報告の動画です。

録音・録画はお控えください。

交流部分は非公開としています。

スキル・ワークショップ「歴史地図を描く」を開催しました

2021年09月14日(火)

歴史家ワークショップへのご支援をありがとうございます。2021年7月27日(火)に開催され、好評を博したスキル・ワークショップ「歴史地図を描く」の開催報告および録画動画をご覧いただけます。

拡大した白地図にマウスで境界線を丁寧に描いていきます…

「液タブ」だと描線も少し楽だそうです

歴史家ワークショップは高度な学問的訓練を持続可能な形で行うため、所属機関や専門分野を超えたコミュニティ形成とスキル共有のための若手研究者自身による企画を支援しています。京都大学博士課程に在籍する大学院生の企画・司会進行による上記イベントは、学生や研究者だけでなく出版編集者や高校教員など幅広い参加者約100名を集め、悩める人々の地図作成スキル向上に寄与しました。

*同じ企画者による「配信時代のアウトリーチ」(9月25日(土)21:00~23:00)では、YouTubeやSNSを駆使して研究成果の発信を行う気鋭の歴史家2名(藤村シシンさん、ヒロ・ヒライさん)をお招きします。歴史家ワークショップ公式YouTubeチャンネルで生配信しますので、ぜひご覧ください。

<歴史家ワークショップ支援基金>

<歴史家ワークショップ支援基金>

<歴史家ワークショップ支援基金>

<歴史家ワークショップ支援基金>

来年こそ心機一転、勉強し直します。

<歴史家ワークショップ支援基金>

<歴史家ワークショップ支援基金>

私は<反論>だけでなく<先手>を打てる人材を育てる必要があると思います。

とにかく<歴史戦>という表現は驚きでした。

<歴史家ワークショップ支援基金>

<歴史家ワークショップ支援基金>

<歴史家ワークショップ支援基金>

陰ながら応援させていただきます。

<歴史家ワークショップ支援基金>

<歴史家ワークショップ支援基金>

<歴史家ワークショップ支援基金>

<歴史家ワークショップ支援基金>

<歴史家ワークショップ支援基金>

<歴史家ワークショップ支援基金>

<歴史家ワークショップ支援基金>

<歴史家ワークショップ支援基金>

日本が誇る気鋭の歴史学者、山本浩司先生の利他的・献身的な社会貢献を微力ながら支援させていただくことができれば幸甚に存じます。

<歴史家ワークショップ支援基金>