メダカ自然集団の保全事業支援基金

【重要なお知らせ】

=======================================

*このプロジェクトは2024年3月31日をもって寄付募集を終了しました。

2020年9月に本基金(メダカ自然集団の保全事業支援基金)が設置され、2023年10月19日現在で約560万円ものご支援をいただきました。ご支援により、柏キャンパスに設置しております屋外メダカ飼育場の維持管理(技術補佐員1名の人件費を含む)を継続することができました。

しかし、昨今の猛暑のため柏キャンパス(千葉県柏市)の屋外飼育場においてメダカの飼育を安定して継続することが困難となりつつあります。そこで、令和4年度、令和5年度に、文部科学省によるナショナルバイオリソースプロジェクト(National BioResource Project : NBRP)で野生メダカを担当する宇都宮大学に柏キャンパスの自然集団メダカを譲渡・引っ越しいたしました。メダカたちは、今後は宇都宮大学で継代飼育され、全国の研究者の研究に資することとなります。

それに伴い、本基金へのご寄付の受付は2024年3月末日までとさせていただます。柏キャンパスの屋外メダカ飼育場に一部残るメダカについては殺処分することなくその天寿を全うさせるために、いただいた支援を財源として2024年度いっぱいまでは屋外メダカ飼育場を運用し、その後整理撤収することを予定しています。

皆様からのご支援のおかげで、かけがえのないメダカを絶やすことなく次の世代に引き継ぎ、私たちが多様な⽣物と共存するために必要な⾃然の記録を未来へ伝えることができました。ここに心より御礼を申し上げます。

===========================================

ご支援のお願い

童謡「メダカの学校」に歌われるように、メダカは我が国にひろく分布しており、古くから日本人に親しまれた野生生物です。しかし1980年代から自然のメダカは各地で減少し、1999年には絶滅危惧種として指定されています。一方で、観賞用や教育教材用のメダカの遺棄などにより、野生メダカが本来の地域集団と遺伝子的に異なっている地域も多く確認されています。

東京大学大学院新領域創成科学研究科では、1985年からメダカの自然集団を収集・飼育して地域ごとの遺伝的多様性を保存した形で系統維持事業を継続しており、数多くの学術研究に活用してきました。今般、研究科による予算措置が困難となり、かけがえのないこれらのメダカの保全活動を継続するには、基金を設置し広くご支援を求めざるをえない状況になっています。

絶滅危惧種であるメダカを絶やすことなく次の世代に引き継いでいくには、皆様からの長期的かつ継続的なご支援が必要です。私たちが多様な生物と共存する自然の記録を未来へ伝えていく活動に、ご協力をお願いいたします。

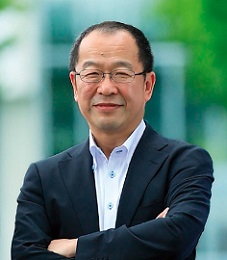

准教授 尾田 正二

背景

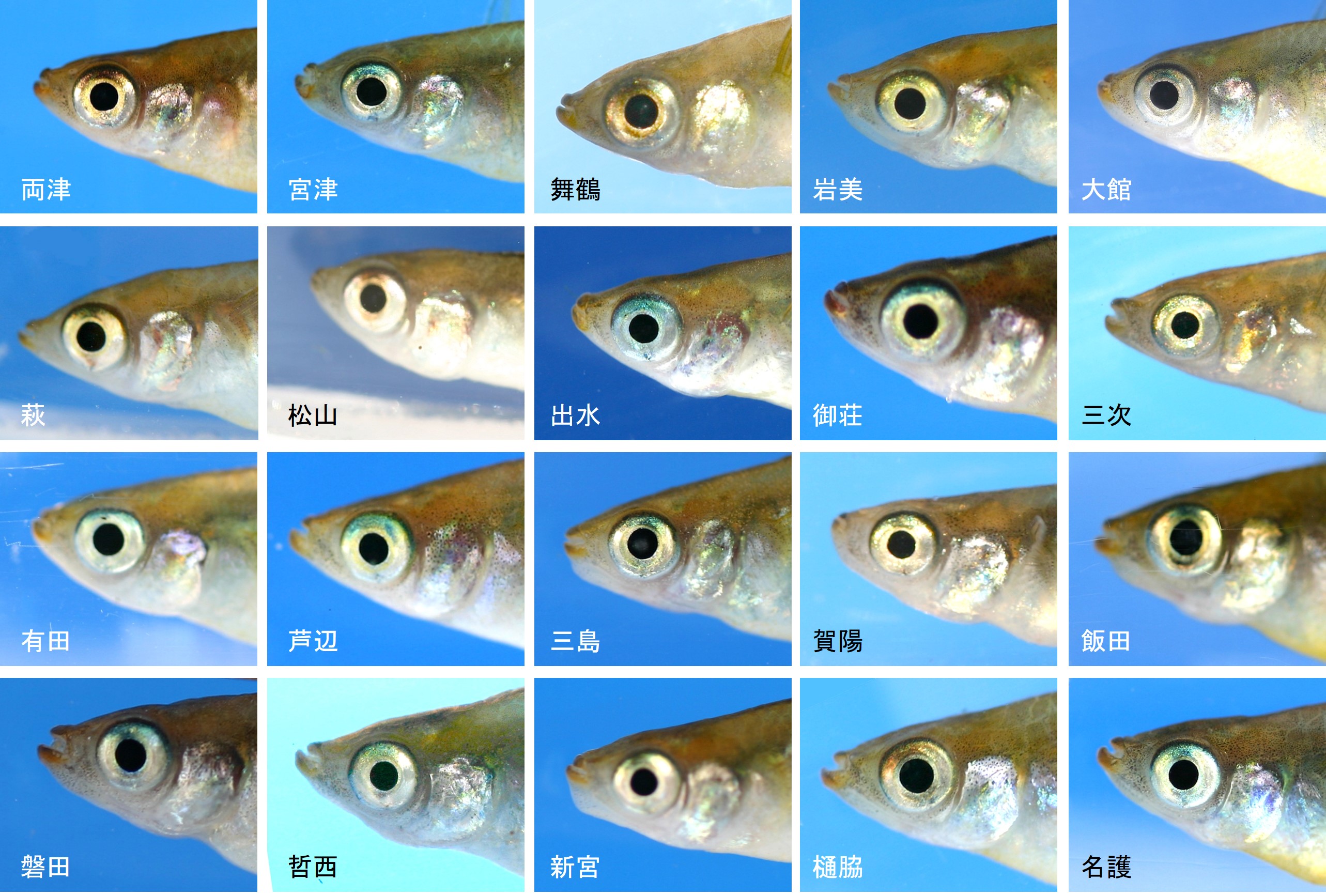

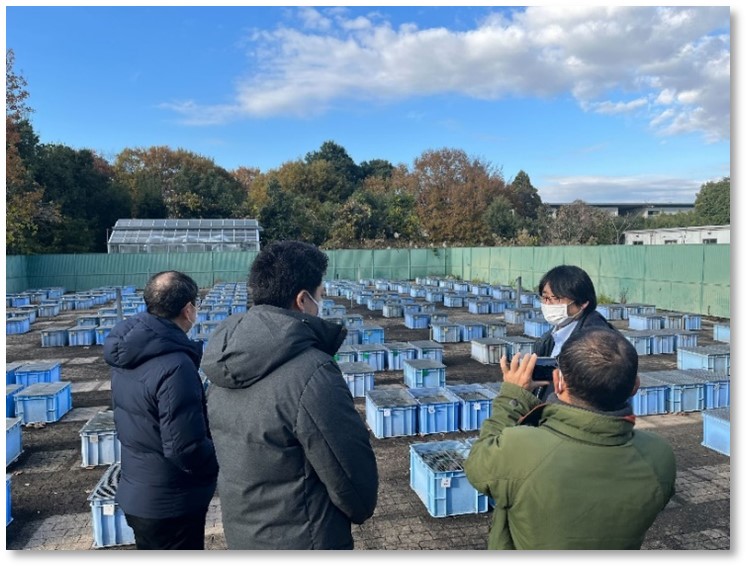

東京大学柏キャンパスでは、600㎡にわたるスペースに60Lのプラスチック製コンテナ約300個を設置し、自然集団由来のメダカ80系統および実験用メダカ約20系統の系統維持を行なっています。1985年度より文部省の予算によって、本郷キャンパス理学部2号館屋上にてメダカ自然集団の系統保存が開始されました。

2002年には柏キャンパスに現在の屋外飼育場が設置され、厳重に飼育維持されて現在に至っています。これらの自然メダカが地域固有のメダカ集団であり、自然の状態での遺伝的多様性を維持していることは、DNAレベルでも確認されています。

近年ゲノムプロジェクトが進み、ゲノム編集技術も確立されるなど、メダカのモデル生物としての有効性がますます有望視されているところですが、2020年度からは予算の見直しにより事業継続が困難となりました。これらの系統維持を継続し研究を継続するためには、皆様からの温かいご支援が必要です。

プロジェクト概要

1.メダカの保全

当時の採集地の多くではすでにメダカが絶滅しており、本事業の自然メダカ集団のコレクションは、失えば二度と取り戻すことのできない「生物誌」の記録になっています。本プロジェクトでは自然集団メダカ80系統の維持管理を行い、野生生物がもつ遺伝的多様性を次世代に受け渡します。

学術的には、新規遺伝子機能、環境適応能力の解明や進化の原動力に迫る研究に活用されます。また、小中高校からの施設見学受入や出前授業により、生物多様性や環境問題をローカルからグローバルに考える機会を提供します。

2.メダカを使った研究の推進

現状の自然集団メダカ80系統を維持管理し、メダカを使った以下の研究を進めます。

・低線量(率)放射線の長期被ばくが生物に与える影響の研究

1)生殖機能を含めた次世代への影響

2)抗酸化能などの生理的影響

・自然に健康に生きるための研究

1)自律神経と免疫の関連

2)食と運動が動物の健康に与える影響

・進化のメカニズムの研究

1)エピジェネティクスによる表現型の可塑性と自然選択

2)突然変異による適応的表現型のゲノムへの固定

3.自然メダカの遺伝子鑑定による日本列島のメダカ史の解明

メダカは、日本人が日本列島に来たよりもずっと昔から日本列島に住んでいました。今までに氷河期、大津波、毎年の洪水、あるいは日照りによる水不足など、季節の変化が激しい日本列島の自然の中で栄枯盛衰を繰り返しながら現代まで生き抜いてきたことが少しずつわかりつつあります。自然メダカの歴史を解明し、日本列島の大先輩から進化のコツを学んで 社会の皆様に伝えます。

4. 気候変動への警鐘 ―メダカの視点からー

南のインドネシアに起源がある Oryzias 属の中で唯一日本の冬を超える能力をもっているメダカは、冬の間は氷の張ったコンテナの底の泥にもぐってひたすら春を待っています。春になって暖かくなると、水温の上昇と日長とを合図にして産卵の準備を始めます。ですが、例年よりも早く暖かくなったり、4月に寒の戻りがあったりすると、メダカの産卵のサイクルが乱れます。屋外飼育場のメダカの生活は日本の四季と強くリンクしているので、気候変動の影響を敏感に教えてくれます。メダカの暮らしという視点から、気候変動を 情報発信します。

危機にあるメダカについて

我が国の淡水に生息するメダカは、400万年以上の昔に大陸より日本列島にやってきて、多くの遺伝子が異なる地域集団が各地の水系ごとに生き続けてきた貴重な野生動物です。しかし人為的に遺棄されたブラックバスなど外来種によって捕食されたり、生息場所である用水路などの護岸工事によって繁殖ができる環境が失われるなど、生息環境の急激な悪化によって生息数が激減しました。

同時に、メダカが生息する環境を保全する目的で放流された異なる産地のメダカが、各地域にもともとすんでいたメダカと交配することによって、地域固有の遺伝的背景をもつメダカが次々といなくなる現象も起こり、1999年2月には環境庁(現 環境省)が発表したレッドリストに絶滅危惧Ⅱ類としてに指定されました。

実験動物としてのメダカ

私たちにとって昔から親しみ深い動物であるメダカは、生命科学における有用な実験動物として国内外で広く活躍しています。実験動物としてのメダカは以下のような特徴が挙げられます。

・人間と同じ、脊椎動物である

・飼育が容易である。実験室において継代的に飼育が可能である

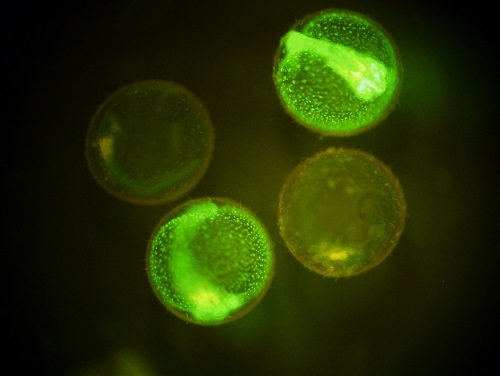

・卵膜が透明なので、体ができる発生の過程を容易に観察できる

・成魚も体躯の透明度が高いので、体の中を容易に観察できる

・交配(かけあわせ)の遺伝学的実験法が確立している

・遺伝子組換えメダカ、遺伝子ノックアウトメダカの作製が容易である

・種内の遺伝的多様性が極めて高い

・表現型の種内多様性が極めて高い

突然変異がどのように生まれるのか、またゲノムがどのように変化=進化していくのかに注目してメダカの研究を進めることで、生物の種分化、進化のメカニズムの解明に至りたいと考えています。

さらに、近年ゲノムプロジェクトが進み、ゲノム編集技術も確立され、モデル生物としての有効性がますます有望視されています。ヒトゲノムプロジェクトは全ゲノムのシークエンスが終了し、 見つかった約 3 万個の遺伝子の個々の機能を生理的に解析する第二段階に入っています。マウスよりも小回りが効くメダカは、ポストゲノムシークエンス時代における次世代モデル生物として非常に有用であると考えています。

関連ウェブサイト

成果報告

2025年07月04日(金)

1.メダカ系統維持事業を宇都宮大学へ継承し、柏キャンパスの屋外飼育場の運用を終了しました。

東京大学大学院新領域創成科学研究科では、1985年からメダカの自然集団を収集・飼育して地域ごとの遺伝的多様性を保存した形で継続しており、数多くの学術研究に活用してきました。しかし、2020年度から研究科による定常的な予算措置が停止となったため、かけがえのないこれらのメダカの保全活動を継続するには、基金を設置し広くご支援を求めざるをえない状況になっていました。幸いにも多くの方々から、累計寄付総額5,955,499円をご支援いただき、本系統維持事業を継続することができました。

しかしながら、異常気候のために東京大学柏キャンパスでの屋外飼育が困難(特に夏季)となったため、メダカ自然集団コレクションを「ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)」に譲渡し、飼育場所を宇都宮大学に移管しました。2022年から引っ越しを開始し、2023年の酷暑により個体数が減少していた南日本集団メダカ13系統は2024年の春を迎える前に個体群が絶えてしまい、宇都宮への引っ越しがかないませんでしたが、68系統を宇都宮大学のNBRP事業に移譲し、将来につなぐことができました。

2.基金事業により維持できた期間にメダカ自然集団の解析により、進化の仕掛けを解明できました。

北里大学医学部の勝村啓史准教授(現・九州大学大学院芸術工学研究院 准教授)は、野生メダカの腸の長さを2年間定点フィールド調査し、冬期のメダカは夏期に比べて有意に短い腸を示すことを確認しました。

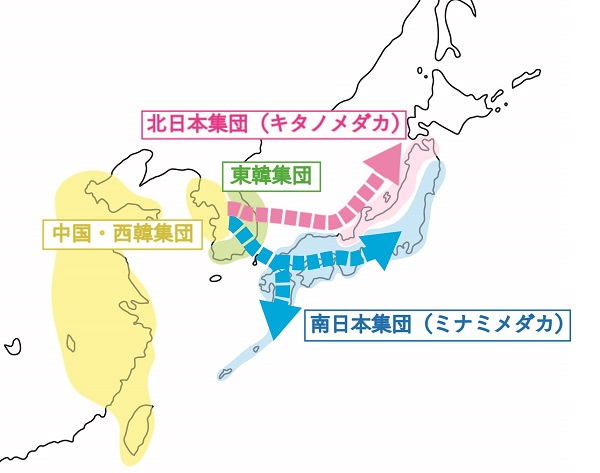

この腸の長さの季節変動は、現地で捕獲した野生個体を用いた屋外飼育実験で人工餌を与えた条件下でも同様の変化が観察され、メダカの環境応答のひとつであると考えられました。私たちの系統維持しているすべての地域集団は同じ環境で飼育していますが、ミナミメダカの腸は夏長く、冬に短く可塑的に長さが変化しますが、地域集団間の変動が大きく、一方、キタノメダカは、通年で腸が長く、地域集団間の変動が小さいことが確認されました。

勝村准教授は、メダカの腸から抽出されたDNAのメチル化を検出するために、メチルCpG結合ドメインシーケンス(MBD-seq)を行い、遺伝子プロモーターのCpGアイランドという部分のDNAのメチル化が季節変動する遺伝子の一つであるplxnb3遺伝子と腸の長さの関連を発見しました。キタノメダカでは、この遺伝子のCpGアイランドが失われていて、関連するppp3rl遺伝子に突然変異があることが分かりました。さらに解析したところ、キタノメダカが有する突然変異型のppp3rl遺伝子は、もともとミナミメダカの一部も持っていて、キタノメダカとミナミメダカが分かれる前から存在していたことがわかりました。つまり、キタノメダカがミナミメダカと分かれた際にplxnb3遺伝子のCpGアイランドが突然変異で壊れてキタノメダカは腸の長さを季節に応じて可変できなくなったのだけれど、もともと共通祖先にあった腸が長くなる突然変異型のppp3rl遺伝子が(夏が短い)北方域では有利であったので、日本列島の日本海側に生息域を拡げたキタノメダカの集団内で広がり、腸が長いメダカになったのが経緯であったと考えられます。

生き物は、環境に合わせて体や行動を変える「可塑性(かそせい)」という力を持っています。たとえば、男性が遺伝的に筋肉量が多い傾向がありますが、運動によって筋肉量は変化し、運動しない男性よりも運動する女性の方の筋肉量が多くなることもあります。進化学では、進化を駆動するのは突然変異であるとするダーウィン主義が定説です。しかし、生物のライフスタイルに応じて可塑的に表現型が変化するので、どの突然変異が有利になるかはそのライフスタイルによって決まり、その中から適した遺伝型が固定されるという考え方があります。このような進化の仕組みを「Plasticity-First Evolution(可塑性の先行による進化)」と呼びます。キタノメダカの突然変異型のppp3rl遺伝子の拡散とメダカの腸の長さ可塑性の喪失の現象は、自然界でこの進化が実際に起きたことを示す初めての成果と考えています。

キリンの首がなぜ長くなったのか、という問いに対して「突然変異で首が長くなった個体が出現し、高い木の葉を食べられるため生存に有利だった」という説明がよくなされます。しかし実際には、首が長くなるには高血圧や脳を守るワンダーネットなど生理的な変化も必要です。これらすべての変化が同時に起こるのは考えにくく、むしろ首や血圧などの可塑的な変化が先にあり、それを固定する突然変異が徐々に蓄積していったと考える方が自然です。

このように、生き物の進化はライフスタイルが方向を定め、それに応じて有利な突然変異が固定されて進化が進むという視点が重要であることを、メダカの研究が教えてくれました。

3.全国の野生メダカ保全活動の支援

2023年11月に豊岡大会、2023年12月に千葉県大会、2024年10月に福井県越前市にて開催された全国めだかシンポジウムに尾田准教授が参加しました。

有名な楊貴妃メダカを筆頭に様々な色彩、形態のメダカが品種改良されて愛好されています。これらのメダカは改良メダカと呼ばれて日本だけでなく海外にも輸出されクールジャパンを代表するアイテムの一つになっています。一方、ヒメダカをはじめとする改良メダカを飼育していた人が飼いきれなくなったメダカを野生メダカの生息地に放流してしまう事件が日本国内で増えていて、「バケツ放流」と呼ばれています。

放流された改良メダカが野生のメダカと交配して、野生メダカを遺伝的に「汚染」してしまうことから、野生メダカの新しい危機となりつつあります。野生のメダカの保全活動をしている方たちと改良メダカを販売する業界の方々とが連携して、改良メダカのバケツ放流をなくす活動が地道に展開されている現状を知ることができました。バケツ放流した方も、飼いきれなくなったメダカが放流後も幸せに生き続けて欲しいとの気持ちから、野生のメダカが住んでいる場所に放流したのだと思うと、改良メダカの放流は良心からの行動でもあります。結果として困ったことになっているだけであって、関係者が知るべきことを知り、認識と問題点を共有すれば、全員が納得できる解が必ず見つかるはずです。そして、近畿大学の北川忠生先生が奈良の興福寺様と一緒に伝統行事の放生会を時代に合わせて刷新された実例をシンポジウムでご紹介いただき、そのような「解」を実際に見つけることができるのだと希望を新たにいたしました。

尾田准教授は、2022年の豊岡市での全国めだかシンポジウムでの出会いがきっかけとなり、兵庫県立和田山高等学校、北里大学、朝来市と協力して、朝来市内の野生メダカを調査しました。朝来市内を流れる円山川の下流となる豊岡市には最も古いタイプのゲノムを持つキタノメダカが生息しています。そこで、円山川の上流域である朝来市に所在する兵庫県立和田山高等学校の生徒さんたちと朝来市役所と協力して、最古のキタノメダカを探しました。朝来市民の皆様からのお力添えもあって市内15ヵ所の野生メダカを採集できました。それらの遺伝子を解析したところ、驚いたことに(正直、すごくあわてたことに)朝来市内で収集された野生メダカは全員ミナミメダカでした。(゚∇゚ ;)

えーッと驚いて、放流でなく朝来市にミナミメダカが自然に「いる」としたらどのような可能性があり得るのか、と日本列島の成り立ちから考え直しました。朝鮮半島経由で大陸から日本のメダカの直接のご先祖個体群が日本列島にやってきた400万年前には東日本はまだ無くて、低くて平らな西日本だけだったそうです。ユーラシア大陸の下に太平洋プレートが東からもぐりこむ動きのために、300万年前からユーラシア大陸の東の縁が押されて盛り上がったのが東日本です。また、太平洋プレートに押されて盛り上がった東日本が西日本を押すこととなり、両者の境界(フォッサマグナ)がはげしく隆起したのが日本アルプスで、押された西日本は褶曲して凸凹となり、あるいは横ずれ断層が無数に形成され、今から数十万年くらい前に今の地勢が大体できあがったと考えられています。それによると、兵庫県朝来市のあたりはもともと海であったのが、上記の造山活動で隆起して、現在はすっかり「山奥」になったようです。

朝来市近隣が隆起を始めた100万年前には、瀬戸内海と日本海側は海で連絡していて、海岸だった朝来市のあたりには南岸(の今の瀬戸内沿岸)から海岸沿いにやってきた「瀬戸内メダカ」もいたはずです。当時の朝来市「沿岸」に住んでいた「瀬戸内メダカ」が、今に至っているメダカ集団の直接の先祖集団である可能性が高いと考えられました。そして、40万年前に宝山(田倉山)と言う火山が噴火して福知山盆地と朝来市との「海峡」を溶岩流がふさいでしまったため(現在の夜久野高原)、その後は福知山盆地と朝来市の間がつながることはありませんでした。つまり、朝来市の瀬戸内メダカは40万年前の宝山の噴火の前に朝来市に住み着いたものと、考えられます。直近の氷期が終わったのは約1万年前です。南の島の出身のメダカは基本的に「熱帯魚」なので、日本の冬、特に氷河期にはさぞや苦労したことだろうと、メダカたちの苦労に想いを馳せました。

今回は論文に発表することよりも研究にご協力いただいた地域の皆様に結果をお知らせすることを優先しました。新聞記事にもなって、地域の皆様にメダカの波乱万丈の歴史を知っていただき、皆様のメダカ愛を大きくしていただくことができました。

ご支援をいただいておりました自然メダカ集団の保全事業は宇都宮大学の NBRP にバトンタッチし、東京大学柏キャンパスでのメダカの系統維持事業は終了いたしますが、日本めだかトラスト協会、日本メダカ協会との連携をはじめ、今後もできる範囲で全国の野生メダカ保全活動に参加してまいります。

例えば、神奈川県藤沢市では「藤沢メダカの学校をつくる会」が中心になって行政とも連携しながら市内で見つかった「藤沢メダカ」を殖やして野生に戻す活動を続けられています。市内の公園の水路や池に藤沢メダカを放流し、神奈川県水産技術センター 内水面試験場、新江ノ島水族館も協力されて生き物調査を行っています。

ところが、コロナ禍後にメダカの放流場所にカダヤシが目立つようになり放流したメダカが根付かない原因と考えられています。カダヤシは特定外来生物であり飼育、放流が法律で禁止されていますが、パッと見にはメダカと似ているのでメダカと思われて放流されるケースが増えているようです。国際基督教大学の小林牧人先生(現 東京学芸大学)にもご参加いただいて、メダカが住み着ける環境つくりに協力しています。

また、毎年7月から8月の夏休みの期間中に、千葉県我孫子市公民館「アビコでなんでも学び隊」で小学生を対象とした出前授業「メダカによる生命の不思議発見授業」を実施しました。千葉県柏市内で採集し柏キャンパスの屋外メダカ飼育場で維持してきた「柏メダカ」に手伝ってもらい、子供たちが自分ですくったメダカのオスメスを観察しました。加えて、出前講義と称して、小学校、中学校、高等学校あるいは様々な生涯学習の場に伺い、メダカが教えてくれたことをお話しさせていただいきました。かつて水田に住んでいたメダカは日本人にとってもっとも身近な野生動物でしたが、社会環境の変化に伴い今では「身近な生き物」ではなくなっています。ですが、メダカがいた日本人の暮らしには持続可能性のヒントがたくさんあることを教えられました。これからも、皆さんにメダカが教えてくれた命の秘密をお伝えしてまいります。 私たちが所属しております「動物生殖システム分野」研究室(旧 放射線生物学講座)では、メダカに協力してもらって、放射線に被ばくすると私たちの体の内でどのような影響があり、私たちの体がどのように反応して損傷から立ち直るのかを研究してまいりました。

ガンマ線などの放射線を被ばくすると、メダカ(ヒトでも同じです)の体をつくっている一つ一つの細胞の中で活性酸素が生成され、細胞の核の中にあるDNA(デオキシリボ核酸:AGCTの4塩基の種類があり、その並び方が遺伝情報そのものです)の2重らせんが活性酸素で切れます。細胞は、切れたDNA二重らせんをつなぎ直します。非常に正確に元通りに修復するのですが、ある低い確率で間違いが起こります(例えば、もともとA だったところを G として直してしまう、とか)。これが「突然変異」で、放射線以外にも様々な要因が関与していることがわかっています。細胞が他の細胞よりも増殖能が高くなり、より人体の様々な部位に転移するような遺伝子突然変異が蓄積すると「がん」という病気に至ります。

広島・長崎での原爆の被ばく者の方々の追跡調査研究の結果などから、放射線発がん率の上昇は被ばくした放射線の線量に「比例」すると考えられています。そして、被ばくした線量が 100 mGy よりも低い場合には、放射線による発がん率の上昇分が小さくて、放射線以外の理由(飲酒、喫煙、ストレス、食生活etc)による発がん率の上昇分と区別できなくなり、事実上「放射線による発がん率の上昇がない(正確には、「あるけれど見えない」)」となります。

2011年の福島第一原発事故を契機に私たちも低線量の放射線を長期間被ばくした際にどのような生物影響がメダカに生じるかについて、研究を開始しました。私たちのメダカの研究から、低線量放射線被ばくによりメダカが「抗酸化力不足」になっていることがわかりました。抗酸化力は放射線に対して準備されているものではなく、生きていく上でメダカの細胞がさらされている様々な酸化ストレスに抗するためにあるものです。放射線による活性酸素という酸化ストレスが、少量ではありますが継続的に上乗せされることで、貴重な抗酸化力が余計に消費され、細胞は抗酸化力が足りなくなって抗酸化力を増産していました。低線量・低線量率放射線の慢性被ばくは、細胞にとって酸化ストレスの増加と同じであり、他の酸化ストレス(一番大きいのは精神的ストレス?)との「合わせ技」により健康への様々な影響が強まる可能性が考えられました。

細胞の抗酸化力を増やすためには3つの方法があります:

1)抗酸化力を補給する(新鮮な野菜・果物を食べる)

2)酸化した肉類を食べない(超音波で洗って酸化脂質を除いた肉・魚介を食べる)

3)精神的ストレスの解消(超音波で洗って安心して食べる)

私たちの研究室では超音波で野菜・果物、肉類、魚介するなどあらゆる食材を洗う研究も行ってきました。そして、私たちの噴流式超音波洗浄機で新鮮な野菜、果物を洗って安心して食べて、お肉や魚の酸化脂質を洗って美味しく食べて、毎日を安心して暮らすことで、低線量放射線の慢性被ばくによる健康影響を軽減できる可能性に気がつきました。皆様のご寄付のおかげでメダカの研究は、社会に貢献できるところに行きつくことができきました。今後は、研究室の外に出て、低線量・低線量率放射線の慢性被ばくによる健康影響を軽減するためにメダカでの研究成果を社会実装する道を進んでまいります所存です。

遺伝的多様性の生きたライブラリーである「メダカ自然集団コレクション」を活用した研究の道を残すことができたのは、東大基金でご支援くださいました皆様のお陰でございます。皆様のお力添えのお陰で、私たちのメダカ研究は新たなフェーズに進むことができました。お力添え大変ありがとうございました。

2023年活動報告

-ご支援のおかげで宇都宮大学へのメダカたちの移住が完了しました-

2024年02月01日(木)

(1)宇都宮大学へのメダカたちの移住が完了しました。

2023年も桜は3月中に散り、初夏には盛夏の勢いそのままに気温が上昇しました。もう5年目ですのでこの季節変化をばっちり予想し、しっかり準備していましたので、2023年の4月は順調にメダカが産卵し、5月にはどのコンテナにも大量の稚魚が泳いでいて、これで安泰、とほっと胸をなでおろしました。ところが6、7月と2022年以上の空梅雨かつ高気温が続きました。特に2023年の夏は夕立が無くて、本当に雨が降りませんでした。例年ですと、夕立が来て日中上昇した気温が下がり、夜の間に気化熱でさらに温度が下がるので、日中の最高水温は一時的に40℃越えするもののメダカは十分に耐えることができるのですが、2023年の夏は夜になっても水温が下がらず、7月後半にはコンテナの水温が42 ℃を越えて、手を入れると「あっつっ!」となりました。大量に生まれて育っていた稚魚は8月の終わりまでに文字通り全滅し、体力の衰えた高齢メダカも大量に天国に召されました。異常気象のため、もはや柏キャンパスの屋外飼育場でのメダカ飼育は不可能となりました。

ですが、ご安心ください。2023年の夏は2022年よりもさらに過酷になることが予想されましたので、6月30日に最終組になる18系統を宇都宮大学に引っ越しさせました。柏キャンパスで系統維持してまいりました81系統のうち、今後も研究に活用されることが期待される重要な系統を中心に、合計で62系統を宇都宮大学に移住させ、それらのメダカたちは新天地でつつがなく暮らしています。今後はナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)から多くの研究に供せられる体制に移行することができました。宇都宮大学に行かずに柏キャンパスの屋外メダカ飼育場に残っているメダカが19系統ありましたが、夏の酷暑のため13系統がすでに絶滅しました。もしも宇都宮大学への移住を進めなかったら貴重なメダカたちが全て失われていたものと、空恐ろしい次第です。皆様のご支援により、メダカたちをギリギリで NBRP になトンタッチすることができました。改めまして心より御礼を申し上げます。

(2)兵庫県豊岡地域のメダカの歴史を解明します。

豊岡盆地には但馬・丹後地方では随一に大きな堆積平野が形成されており、キタノメダカの大規模な集団が生活しています。北里大学医学部の勝村啓史先生が柏キャンパスにて系統維持している豊岡出身のメダカのゲノムを解析された結果から、キタノメダカの起源が兵庫県豊岡地域にあり、豊岡メダカが他のキタノメダカと異なるユニークなゲノムを持つことがわかっていました。豊岡盆地を流れる円山川の上流域には最も古い特徴を残すキタノメダカの集団が今も残っている可能性があります。そこで、兵庫県立和田山高等学校の生物部の皆さんの協力を得て兵庫県朝来市内でメダカを探していただいた結果、12か所の生息場所を発見し、それらのメダカのゲノムの解析を進めています。メダカの歴史を知るためには、まずその地に行って、その土地の地勢や風土を自分の感覚で「感じる」ことがとても重要です。豊岡メダカの特殊性も、自分で豊岡に実際に行ってみて実感し、確信しました。和田山高等学校のある兵庫県朝来市は天空の城として知られる竹田城がある山あいの美しい街だそうです。電車で通ったことしかないので、和田山高校生物部の皆さんにお礼をお伝えするためにも2024年度中に訪問したいと考えています。

関連するウェブサイト:

https://www.sankei.com/article/20231010-7RBHQRSQAZMWHF6WR7F4XXSW2Y/

https://www.city.asago.hyogo.jp/uploaded/attachment/9046.pdf

https://mainichi.jp/articles/20230927/k00/00m/040/133000c

(3)メダカの出前講義を行いました。

2023年度中に6高校、1小学校、1シニア大学向けに出前講義および屋外メダカ飼育場の見学会を行いました。また10月21日には東京大学本郷キャンパスで開催されたホームカミングデイのイベントに参加いたしました。コロナ禍があけ対面での出前講義も再開される一方、遠方であってもリモートでの講義を無理なく開催できるようになり、すこぶる便利になりました。メダカが教えてくれた「生きるとはどういうことか」を、若い方はじめ、一人でも多くの皆様にお伝えしていきたいと考えています。

メダカの引越が順調に進んでいます

2023年12月13日(水)

寄付者の皆様

12月に入って柏キャンパスを訪れる機会があり、尾田先生がメダカの屋外飼育場を久し振りに案内してくださいました。

すでにお知らせしていますように、昨今の夏の猛暑のため、柏キャンパスでのメダカの飼育が難しくなりました。文部科学省によるナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)を担当している宇都宮大学へメダカの譲渡(引越)を進めています。

辺り一面、青い水槽が並んでいましたが、ご覧の通り、かなり少なくなりました。メダカ好きの本基金担当者としましては、かなり寂しいのですが、日本各地固有のメダカ自然集団が引き続きNBRPで保全されることを願っています。

皆様のご支援で継続することができましたメダカの自然集団の研究をもとに、尾田先生は「エピジェネティクス」が進化に寄与したことを証明するための論文を投稿中です。エピジェネティクスではDNAが化学修飾されることによって遺伝子の発現が変化するので、突然変異に因らずに環境に適応して表現型が変化します。簡単にいうと、キリンの首が長いのは首が長くなる突然変異ができたからか、高所の葉を食べようとするキリンの行動が遺伝子の発現に影響したからなのか!?詳しくは論文が発表されるまで楽しみに待ちたいと思います。

本プロジェクトへの寄付募集は2024年3月31日で終了しますが、2024年度中(2025年3月まで)活動は続きます。もうしばらく、応援していただけると幸いです。

★尾田先生からのお礼メッセージはこちら★

2022年活動報告

-自然集団保全のために夏の猛暑対策を始めました-

2023年02月27日(月)

(1)宇都宮大学へのメダカの移住を開始しました。

2022年も春が早くやってきて、やっぱり3月下旬に桜が満開になりました。4月5月の気温が十分に上がらなかったせいか半分以上の系統が5月の連休になっても産卵を始めなくて、とても気をもみました。梅雨の間に産卵するのを期待していたのですが、空梅雨が明けたとたんに一気に真夏になりました。これにはメダカもびっくりしたようです。いっせいに産卵を始めはしたのですが、水温が高すぎて仔魚が殖えませんでした。今年の夏の特徴は過酷な「真夏」がとても長かったことです。「例年」ですと10月になったらメダカの活動が低調になるので給餌を止めてメダカは「冬眠モード」になるのですが、今年は(今年も!)水温が高いままでメダカの食欲が収まらず、さすがに11月になったので給餌を止めました。今年は梅雨前線と秋雨前線の形成がとても不明瞭でした。初夏と秋がなくて冬が短く真夏が長かった印象です。メダカも季節の急な移ろいに対応するのに四苦八苦したようにみえました。真夏には産卵するのですが水面近くのホテイアオイの根に産み付けられた卵は水温が30度Cを超えると発生異常になって死んでしまいます。また、35度C以上では親メダカも夏バテして産卵を止めてしまいます。ということで、今年の夏は本当にメダカが殖えませんでした。飼育下でのメダカの寿命は5年くらいありますので来年産んでくれれば、とも思うのですが、今年のような過激な季節変化が2018年度から続いています。今年のパターンがもはや例年化していますので、来年も再来年も同じような「異常気象」が続くと考えるべきです。池や水田に住んでいる自然のメダカであれば、暑ければ日陰に移動し、寒ければ日向に移動して調節できるのでしょうけれど、柏キャンパスの屋外飼育場の60 L コンテナに住んでいるメダカたちはそれもできません。夏には簾で日陰を創ってやり、スプリンクラーで散水してできる限りの努力をしてきましたが、もはや限界が来たと考えています。このまま柏キャンパスでメダカを飼育し続けてはどんどんメダカの個体数が少なくなって、近い将来に必ず絶滅させてしまうことになると予想しています。

空梅雨明けの炎の7日間の際の飼育場

実は昨年(2021年度)からメダカの移住を準備していました。今年(2022年度)も予想通りの季節変化だったので、暑くなる前から移住計画を始動させました。ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)という、文部科学省からの予算で大学の研究者が維持してきたいろいろな実験動物を集めて維持管理し、それを希望する研究者に配布する事業があります。メダカのNBRPは愛知県岡崎市にある基礎生物学研究所が代表の拠点となっていて、分担機関である宇都宮大学で自然由来メダカが収集・維持されています。宇都宮大学が所在する栃木県宇都宮市は夏が柏市よりも厳しくないので、メダカの維持管理に適しています。2022年度に2回に分けて(7月12日、9月22日)44系統のメダカを宇都宮大学NBRPに譲渡・移住させました。宇都宮の冬はとても厳しいので、柏で生まれ育ったメダカたちが越冬できるか心配でした。半分のメダカを移住させて宇都宮の冬を超えられるのを確認して、残りのメダカたちを2023年の夏前に移住させる計画です。これまで新領域創成科学研究科が負担していた自然メダカ系統の維持のための予算が今年度限りで廃止されます。来年度(2023年度)のメダカ移住は東大基金へのご寄付を財源に実施します。気候の変化により柏キャンパスでは屋外飼育が不可能になりつつあります。1985年より本郷キャンパス→柏キャンパスと脈々維持してまいりましたメダカたちをNBRPという次の新天地に移住させ継続させることが、ご寄付のおかげでなんとか間に合いそうです。本当に感謝申し上げます。

宇都宮大学にメダカを移送した際の写真

(2)豊岡メダカ(兵庫県)の歴史を解明します。

日本のメダカは日本海側に分布する北日本集団メダカ(以下キタノメダカ)と太平洋側に分布する南日本集団メダカ(以下ミナミメダカ)に大きく2分されます。キタノメダカは京都府と兵庫県の日本海岸の丹後・但馬地域を出自として北方へ分布を拡げ、青森県上北半島にまで至っています。一方、ミナミメダカの一部は中国地方の日本海側にも分布を拡げていて、洪水などで海に流された個体がおそらくは海流にのって丹後・但馬地域に流れ着き、そこのメダカ(キタノメダカ)と交配した混血メダカの子孫群(ハイブリッド集団と呼んでいます)が丹後・但馬地域に住んでいます。現地に行ってみるとよくわかりますが、丹後・但馬地域の海岸は沈降海岸となっていて急峻な崖が海に迫っています。河川の多くは急勾配で長さが短く、河口の狭い平野部にメダカが住んでいます。河川の間でのメダカの交流が限られ、規模の小さいメダカ集団が河川毎にお互いに独立して住んでいる状況です。このような状況では洪水などでメダカが多数いなくなってしまうと残ったごく少数のメダカを親にして集団が回復されますので、遺伝的に均一性(=偏り)が大きくなります(ボトルネック効果)。そして、過去のボトルネック効果による偏りが大きいと、今のメダカのゲノムを調べても過去の集団の遺伝的構成やそこに記録されている集団の歴史を知ることはできません。

一方、兵庫県の豊岡盆地では中央を流れる円山川が広大な堆積平野を形成して規模の大きなメダカ集団が住んでいます。さらに円山川の河口はとても狭く、海からのミナミメダカの進入も制限されていることが想像できます。北里大学医学部の勝村啓史先生が柏キャンパスにて系統維持している豊岡出身のメダカのゲノムを解析された結果から、豊岡メダカは他のキタノメダカと異なるユニークなゲノムを持つことがわかりました。キタノメダカの系統関係と豊岡盆地の地勢を考えると、キタノメダカの一番古い集団の直接の子孫が豊岡盆地に今も現存している可能性があります。そこで、勝村先生と共同して豊岡のメダカの集団遺伝学的解析を開始しています。豊岡市の六方めだか公園(岡本邦夫様)とNPO法人コウノトリ市民研究所の北垣和也様のご協力をいただきながら、ゲノム解析のために豊岡盆地と円山川流域でのメダカ採取地の選定を進めています。

(3)12月9日に寄付者限定報告会をオンラインと現地でのハイブリッド方式で開催しました。研究の進捗状況と屋外飼育場のメダカ飼育の状況をご報告し、屋外飼育場から生中継を行いました。研究室に戻ってご参加いただきました方々からのご質問にお答えしたほか、スペクトラムブランズジャパン社の方も交えてメダカ飼育談義と、最近話題になりつつある飼育メダカの放流問題について意見交換させていただきました。

「メダカ自然集団の保全事業支援基金 感謝の集い2022」を開催しました

2022年12月16日(金)

12月9日に「メダカ自然集団の保全事業支援基金 感謝の集い2022」を対面とオンラインのハイブリッドで開催しました。ご多忙の中ご参加くださった寄付者の皆様に、心より感謝申し上げます。

【開催内容】

・三谷特任教授と尾田准教授とのメダカトーク

ふたりの先生から、近年の夏の厳しさで亡くなるメダカが多く、一部を宇都宮大学のナショナルバイオリソースプロジェクトに引っ越して観察するなどの研究状況や、一般家庭でのメダカ飼育のコツなどのお話がありました。メダカをより強く育てるためには甘やかし過ぎず温度変化等の「適度」なストレスが必要、メダカの大好物はミジンコやボウフラ、兵庫県豊岡市の水田やビオトープではコウノトリがメダカの天敵を捕食するためメダカが豊富にいる等、メダカ好きの参加者と話が弾みました。また、メダカは日本では犬猫に次いで飼育数の多いペットであることから、飼育放棄されてしまう「捨てメダカ」が増え始めつつあるとのことで、その問題についても熱い議論が繰り広げられました。

・メダカ飼育場見学

冬は寒さで動きが鈍く水底の泥の中に隠れていることが多いメダカですが、当日は天候に恵まれ暖かく、ご参加の皆様の呼びかけのおかげもあり可愛い姿を見せてくれました。貴重な「宇宙メダカ」の25代目や胸びれがなくても上手に泳ぐpl(pectoral fin less)メダカ等を直接お見せすることができ、ご参加の皆様は目を輝かせながら写真を撮っておられました。

次回は暖かくなる春頃、週末に開催したいと考えていますので、引き続き、メダカ自然集団の保全事業支援基金の応援をいただけますと幸いです。

報告:東大基金「メダカ自然集団の保全事業支援基金」担当

2021年活動報告

-気候の変化とコンテナ飼育のリスク-

2022年02月21日(月)

(1)80系統の自然メダカ集団の系統維持を継続し、2021年度において断絶した系統はありませんでした。ただし、韓国由来の1系統(新坪)がオス3匹のみとなり、断絶が確定しています。新坪系統は以前より個体数がなかなか増えないことから絶滅危惧系統でしたが、最近の2年間で個体数が急減し、また産卵数の減少、稚魚が成長しないことにより群勢を回復できませんでした。

本事業が開始された当初は81の系統を維持していました。そのうち2020年夏に1系統(壬生)が断絶しました。繁殖群である2年目の個体群が、飼育していたコンテナ丸ごと全滅したことにより、群の個体数が急減したことが原因でした。コンテナのメダカが全て一度に死滅する事態が2020年夏より発生するようになり、2021年初夏~夏にも頻発する状況となりました。2020年度のシーズンでは原因を解明できなかったのですが、2021年度の夏期においてメダカが死にかけたコンテナについてアンモニア、亜硝酸、硝酸各イオンの濃度を検査し、硝酸イオン濃度が異常に高い(約20ppm)ことに気がつきました。そこで、すぐに新しいコンテナに水を張ってメダカを引っ越しさせ、大量死を防ぐことができました。屋外飼育場では60Lのコンテナ1個にホテイアオイを入れて30-50匹のメダカを飼育しています。メダカがアンモニアとして排泄した窒素は水中のバクテリアの働きで亜硝酸イオンを経て硝酸イオンに代謝されます。その硝酸をホテイアオイが養分として吸収して成長し、水質が維持されています。夏期にはホテイアオイが盛んに光合成をして成長するので、水中の硝酸イオン濃度が高値になることは起こりません。ところが2021年は日照不足の夏となり、ホテイアオイの活動が弱くメダカの健康を害するまでに硝酸イオンが蓄積したものと考えられます。2020年と2021年の春には例年よりも1ヶ月早く3月20日頃よりメダカが産卵を開始しています。2021年にはそれに合わせて1ヶ月早目にメダカの餌を与え始めたのですが、それも水質悪化を後押ししていると思われます。これらの条件が重なって、小さなビオトープとして安定維持されてきたコンテナの環境が不安定になっていると考えています。気候をはじめとする状況の変化に気づけず対策をとることが遅れてしまったために、貴重な系統を2つ失ってしまいました。対策として、柏キャンパスにおいて自然集団を維持しつつ、柏キャンパス以外の場所に分家群を維持して系統が断絶するリスクを分散させる計画を進めています。National Bio Resource Project への寄託と広く里親の募集を進め、2022年度の産卵シーズンにおいて配布を開始するべく準備を進めています。最近の気候の変化により、柏キャンパスの飼育場において60Lの小さなコンテナで飼育を行うことにリスクが生じつつあります。これを教訓として、引き続きコンテナのメダカと気候の変化とに目を光らせてまいります。

(2)小田原市内で採取された野生メダカの遺伝子鑑定を行い、ミトコンドリアゲノムに含まれるチトクロムb遺伝子の塩基配列から関東地方に地産する自然集団である可能性が高いことを確認しました。

(3)メダカのコンテナの水温の測定を継続しています。ホームページで水温データを公開しています(https://webpark1015.sakura.ne.jp/Egami_Collection/newpage8.html)。

(4)2021年10月9日に寄付者限定報告会をオンラインで開催しました。研究室から研究の進捗をご報告し、その後屋外の飼育場に移動して生中継しました。研究室に戻って皆様の質問にお答えするなど、充実した会となりました。

飼育場から中継しながらチャットを使ってQ&A

皆様からいただきましたご寄付は、小田原市内で採取された野生メダカ16匹の遺伝子鑑定(PCRしたDNA断片のDNAシークエンスを外部企業に委託)などに活用させていただきました。心温まるご支援に深く感謝申し上げます。今後とも、ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

活動報告をYouTubeにて公開しています

2021年11月12日(金)

東京大学基金活動報告会2021 第2部オンライン交流会グループAの冒頭にて行いました、プロジェクト活動報告の動画です。

メダカ自然集団の保全事業支援基金の活動報告は26:51からです。

録音・録画はお控えください。

交流部分は非公開としています。

柏オープンキャンパスにて公開イベントを行いました

2020年11月25日(水)

10月24日にオンライン開催された柏オープンキャンパスで、「メダカ自然集団の保全支援事業基金」の三谷教授と尾田准教授が公開イベントを行いました。「生物多様性の中のメダカ」というテーマで、生物多様性の実際とその意義について研究者と参加者が一緒に考える場となりました。

公開イベントの様子は、以下のリンクから動画でお楽しみいただけます。メダカを取り巻く最近の環境を知ることができ、先生方のメダカへの想いを感じられる内容です。是非ご覧ください。

https://webpark1015.sakura.ne.jp/Egami_Collection/newpage4.html

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

これからも色々なプロジェクトを応援したいと思います。

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

メダカの保全と研究の推進にお役立て下さい。

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>

メダカ研究の発展をお祈りします!

<メダカ自然集団の保全事業支援基金>