畑と森を再生する糸状菌の活性化基金

人はより豊かで持続的に循環する地球環境を作り出すことができる

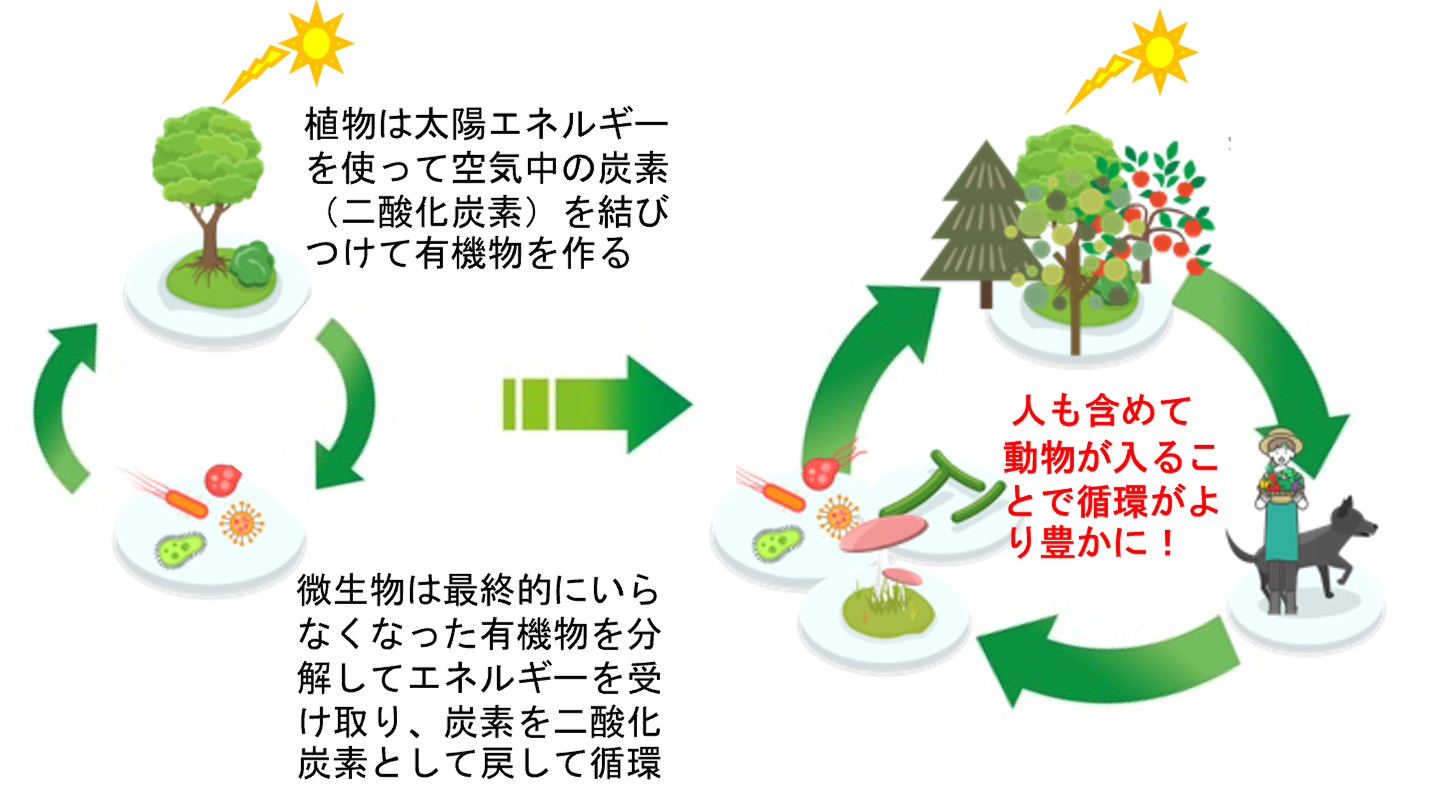

私たちの暮らしているこの豊かな地球環境は、生産者である植物と、それを分解する微生物の間の「炭素」を使った大きなエネルギー循環で成り立っています。この循環の中で動物はエネルギーを受け取って生きているわけですが、それだけではなく、移動することで植物の種子を運び、排泄によって養分を供給し、さらに適度な撹乱を与えることにより多様で豊かな生態系を広げ、その循環を大きくする役割を持っています。

私たち人も動物であり、地球上で人が活動することによって、地球環境がより豊かに循環し、そしてその豊かさを享受して人はより豊かで心地よい生活ができるはず。畑と森を再生する糸状菌の活性化基金で、それを実現するための知見を提供する研究を行います。

畑と森の再生が必要な理由

人の活動の中でも私たちが生きる上で欠かすことのできない活動が、農林業による生産活動です。この農林業に使われている面積は、人間活動が改変した地球上の陸地面積の約7割を占めています。そのため、これまでも農林業の分野では劣化してしまった畑や森の土を再生することこそが地球温暖化問題の解決策の一つであると言われてきました。農地においては耕起・施肥の繰り返し、森林においては皆伐・単一種の植林により、多くの土の有機物が枯渇して固い土になってしまっています。その土に、有機物を入れて炭素を貯めていけば、土の状態が改善し生産性も高まり、空気中の二酸化炭素も減ることからWin-Winの解決策であると期待されてきました。

※有機物とは、生物体を構成・組織する炭素を含む化合物のことです

ところがこの20年の土の研究からわかってきたことは、一度失われてしまった土の中の炭素を再び土の中に戻すのは非常に困難であるということでした。特に畑では、堆肥や緑肥などで有機物を投入しても、土の中の炭素はほとんど増えないか、逆に減ることさえあるのです。有機物を投入しても細菌が一気に増えて、土の中にもともと比較的安定して存在していた有機物まで食べつくしてしまうことが、主な原因です。

糸状菌に着目する理由

そこで私たちが着目しているのが糸状菌の働きです。「糸状菌」とは、微生物の中でも菌糸を伸ばす多細胞の生物で、私たちがよく目にするキノコやカビも糸状菌です。

土の中の糸状菌は大きく分けて、植物と共生する「植物を育てる糸状菌」と、共生しない「分解する糸状菌」に分けられます。「植物を育てる糸状菌」の一種である菌根菌についてはこれまで農林業の分野でたくさんの研究が行われてきたのですが、「分解する糸状菌」である腐生菌についてはこれまであまり注目されてきませんでした。矛盾するように聞こえるかもしれませんが、私たちはこの「分解する糸状菌」を活性化させることこそが土を再生して農林業の生産性を上げ、地球温暖化問題を解決することにもつながるのではないかと考えています。

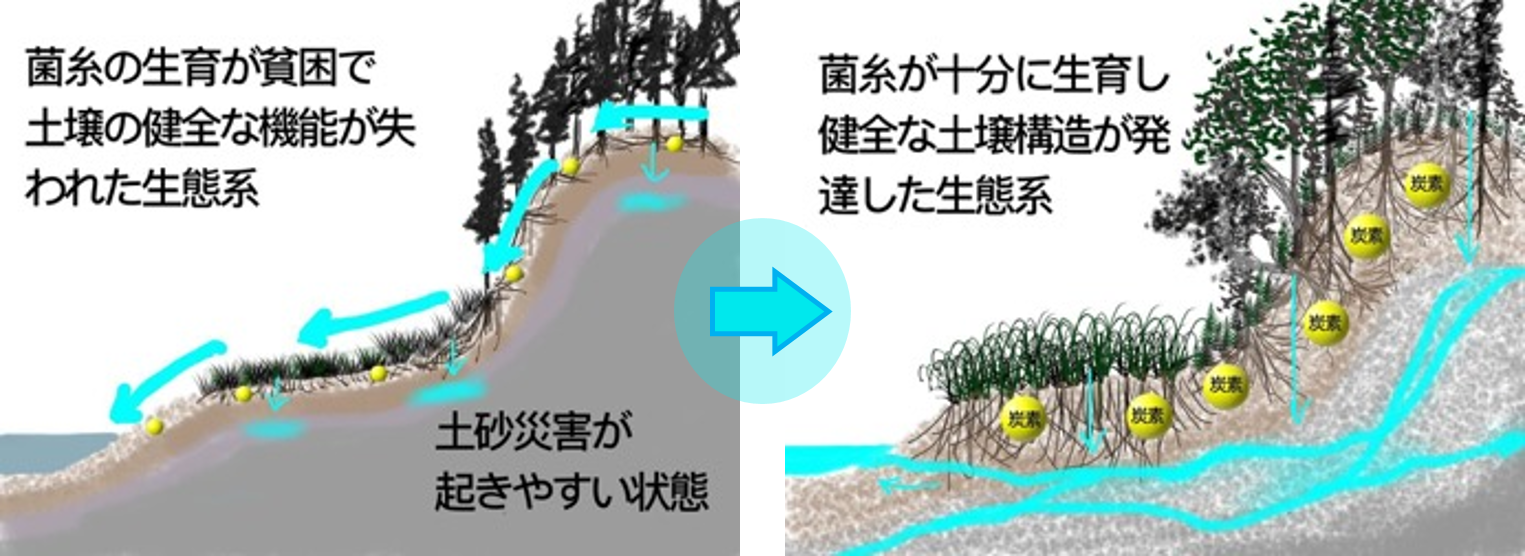

「分解する糸状菌」は有機物を分解して得た炭素を使って菌糸を作り、土の中まで菌糸を深く伸ばしながら団粒を作り直します。土壌構造を安定させて水と空気の通る空隙を作り、植物の根が健全に土中深くに伸びるのを助けます。糸状菌の菌糸も植物の根から出る有機物も、土の中の炭素を増やすことに大きく貢献します。また、植物が深くまで根を張れると、さらに土の深いところまで土の構造が発達して、雨が地中に速やかに浸透してやがて湧き水としてゆっくりと川や海に放出されます。

土が劣化して元気のなくなってしまった「分解する糸状菌」を再び増やすためには、木質有機物やバイオ炭(コラム2)を入れて空気や水が十分に循環する環境を作ることが重要であることがわかってきました。人が手を加えることで菌糸が十分に生育・発達した健康な畑や森を作ることができれば、自然状態よりも1)炭素が土の中に蓄積、2)植物の根が健全に生育して生産性が増加、3)豪雨の影響を和らげて土砂災害や水害を軽減、4)ミネラルを適度に含む湧き水によって川や海の生物を豊かにできる可能性があります(コラム3)。

近年、糸状菌を増やして土を再生させる試みが造園家と篤農家によりそれぞれ提案され、草の根的に現在さまざま取り組みが全国各地で行われています。具体的には木質有機物やバイオ炭を大量に土壌に入れ、地形や土質に合わせて水捌けの改善を行うことにより、糸状菌が増えやすい環境を整える手法です。本研究は、こうした取り組みの効果を科学的に検証して、さまざまな気候や土壌条件のもとでより最適な手法を提案することを目指しています。

ご支援のお願い

これまで、木質有機物を大量に投入し無農薬で栽培を行なっている複数の栽培農家の調査研究から、土壌に炭素が蓄積していることや(普通の畑は炭素含有量が1~5%程度なのに対して、多いところでは12%も!)、野菜の収量だけではなく品質が高まるなどの結果を得てきました。

土の測定は肉体労働です!日々学生が奮闘しています。

土の測定は肉体労働です!日々学生が奮闘しています。今回、試験圃場を複数の地域で設置してその効果の検証を行うことと、同様の手法をおこなっている山林へと調査の対象を広げることで、より地域全体の環境を改善するためのインパクトの大きい成果につなげていきたいと考えています。

効果の検証には糸状菌をはじめとする微生物の測定が必須で、その測定項目に多大な費用が継続的にかかることから、今回広く皆様のご支援をいただいて研究を継続的に発展させたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします!

ご寄付の主な活用方法

・遠隔地圃場借用・管理費

・測定費用

(アンプリコンシーケンス解析、土壌全炭素・窒素、無機態窒素等)

・管理・調査のための交通費や宿泊費等

コラム

実験の様子やこのプロジェクトに関するトピックをコラムでも発信しています。ぜひご覧ください。

コラム1:大きく野菜が育ちました!

コラム2:熱帯の肥沃な土壌の謎

コラム3:人が暮らすことで豊かになる仕組み

関連リンク

◆本研究に関するインタビュー記事:

Mechanism and Dissemination of High Quality Vegetable Cultivation Technique Using Local Wood Biomass and Filamentous Fungi

コラム1:大きく野菜が育ちました!

2022年度に新しく始めた実験の一つが、耕作放棄地で木質有機物(木質チップやオガクズ)のみを入れて糸状菌を育てた畑で、無肥料・無農薬で野菜を育てる実験です。とても土が硬く、また石が多い土壌だったため、近くの農家の方にも耕運機の歯が欠けるからここは機械では無理!と言われ、たくさんの人に手伝ってもらって手作業で畝を作りました。

木質チップやオガクズだけを置いた畑の畝。糸状菌が生えるのを待って野菜を植えつけます。

肥料らしきものは何も入れず、有機物は木質チップやオガクズのみだったので、本当に野菜が育つのかなぁ・・・?と思っていたのですが、秋作ではチンゲンサイもレタスも巨大になり、チンゲンサイは1株で1キロにもなりました。大きすぎるほど育った野菜でもとても美味しく、収穫調査を終えた株はその後サラダで毎日いただきました。

両隣の畑でも地元の方が家庭菜園として野菜を作っているのですが、地続きの同じ土壌なのに、そちらでは肥料を入れないとすぐに成長が止まってしまうのだそうです。まだどの要因がどのように影響を与えているのかはわからないので、土壌分析と栽培試験を続けて、仮説を検証していきます。

コラム2:熱帯の肥沃な土壌の謎

先日、バイオ炭の社会実装を目指す、「日本バイオ炭コンソーシアム」のキックオフミーティングが開催されました。「バイオ炭」とは木質バイオマスなどを炭化したもので、地球温暖化対策としてバイオ炭を農地へ施用して炭素を土の中に貯めていこうという研究も多く行われています。

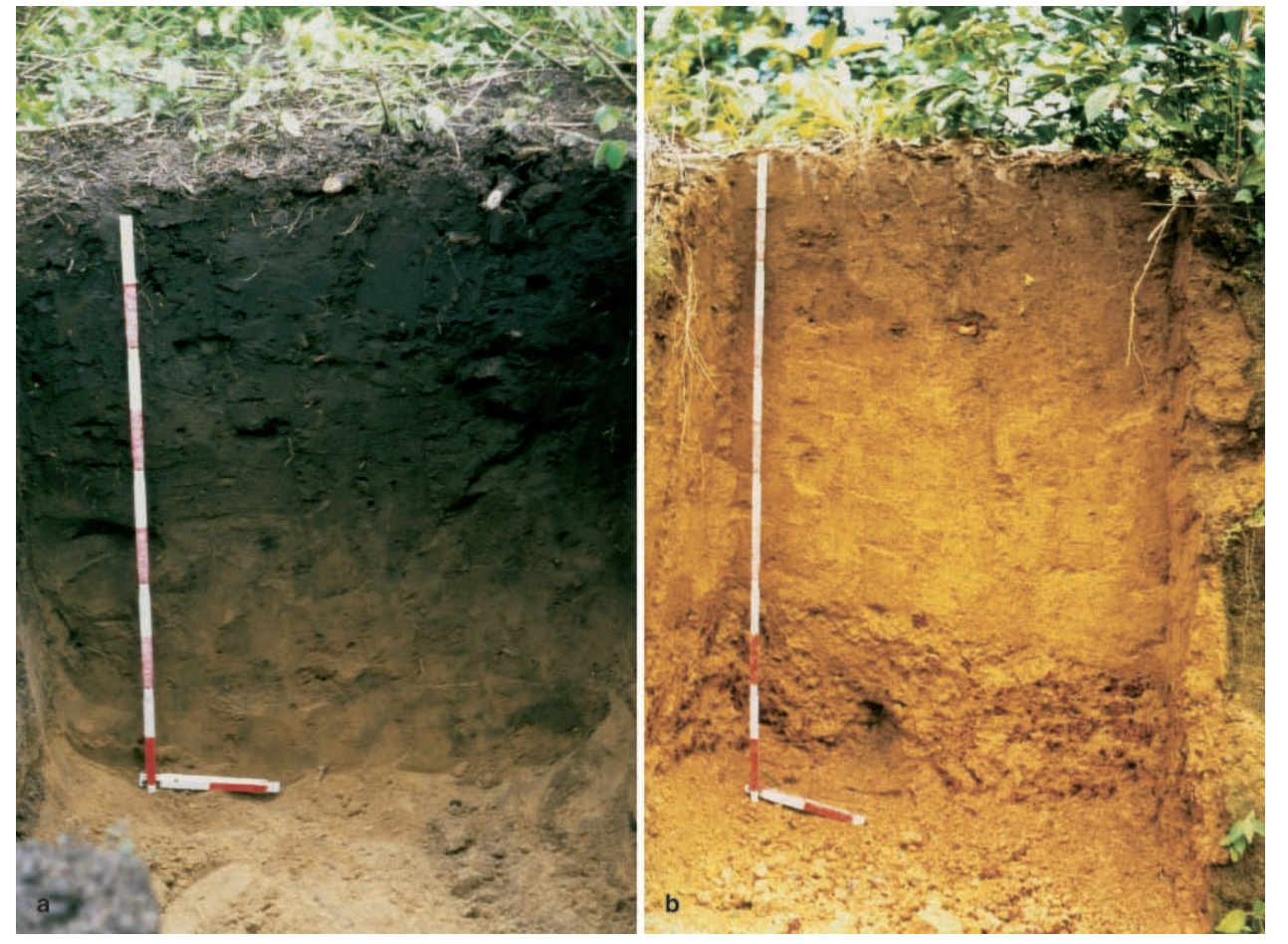

実は、このバイオ炭の研究が盛んになったきっかけは、アマゾン盆地の古代都市が発達していた地域で発見された、Terra Preta(テラプレタ)と呼ばれる肥沃な土壌でした。 Terra Pretaは 3000年以上前に人工的に作られたのではないかと考えられており、都市が消滅し長い年月放置された後でも明らかに周りと植生の異なる豊かな森が形成されています。この土の中には大量のバイオ炭が蓄積していたのです。

写真左がTerra Preta、右が典型的なアマゾン盆地の土。

(Glaser et al, 2001. Die Naturwissenschaften. 88. 37-41).

でも単にバイオ炭と有機肥料を一緒に土に埋めただけでは肥沃な土はできず、未だにこうした肥沃な土がどのようにできたのかは解明されていないそうです。また、Terra Pretaでは繰り返し作物が生産されていた形跡があるのですが、雨も多く有機物も分解しやすい熱帯で、なぜ今日まで養分が流れ出てしまわずに保たれているのかは謎のままです。興味深いことに、このTerra Pretaに蓄積している有機物は、糸状菌由来であることがわかっています。私たちの研究が進めば、古代の知恵を現在に蘇らせるきっかけになるかもしれません!

コラム3:人が暮らすことで豊かになる仕組み

私たちの専攻の海外実習のプログラムで、マレーシアのボルネオ島に研究室の学生3名も含めて行ってきました。

ちょうど雨が降り続き、そこかしこで洪水が起きた中でのスタディツアーでした。雨の降り方はまるでバケツをひっくり返したような一瞬でずぶ濡れになる雨で、普段は透明な川ですが、一度雨が降ると茶色の濁流に。水が茶色いということは、雨によって大事な表土がどんどん流されているということです。

ところが、とある村に調査に行くと、その川は全く濁っておらず透明のまま。ここ一体の山は、村の人たちが田んぼを所々に作っており、人の手が適宜入っている場所なのだそうです。人の手が入ることによって、森の糸状菌が活性化していて、土がしっかり団粒化して構造を作り、表土がなくなりやすい熱帯でもこのように透明な川の水を保てている可能性があります。

かつての里山でも、山に適度に人の手が入ることで森の生育が促進され、森の有機物は里の畑を豊かにし、豊かな山里から供給される養分は河川や海の生物を豊かにしてきました。こうした場所の土壌の糸状菌の状態も今後ぜひ調査して行きたいです。

2025年活動報告

-今年度もたくさんの応援をありがとうございました!-

2026年02月05日(木)

2025年度の調査・活動を通じて、畑と森のつながりや、人が適切に手を加えることで豊かな生産と生態系が育まれることを、より強く実感することができました。ご支援をいただき、本当にありがとうございました。

木質有機物を大量に投入し、無農薬で栽培を行っている生産農家の圃場での解析では、窒素固定菌による窒素循環が大きく関わっている可能性が示唆される結果が得られました。また、不良土壌における栽培においても、窒素固定菌がうまく機能する環境条件を整えることで、生育が大きく改善する可能性が示されました。

本プロジェクトと関連して、インドネシアの泥炭地における環境保全型のオイルパーム栽培や森林再生に関わる研究にもお声がけいただきました。荒廃した土壌や不良土壌においても、微生物の働きを活用して生産力を高め、さらには森林再生の足がかりとできる知見が得られつつあります。

ご支援いただいた皆様には、メールマガジンの形で試験の様子や結果をご報告しております。来年度は学生も増える見込みのため、試験圃場をさらに拡充し、調査・実験を進めていきたいと考えております。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

経過報告

2025年12月16日(火)

特定基金を設置し、多くの方々からご寄付と温かい応援をいただいたおかげで、山梨、富山、茨城、長崎、宮城の各地で圃場試験を実施することができました。さらに、八王子の耕作放棄地をお借りし、栽培試験も行うことができました。これらの試験から、卒業論文2本、修士論文5本が生まれ、現在、成果を取りまとめて論文投稿を進めているところです。

本来、野菜を対象とした栽培試験は、近い場所で毎日通って作業できる環境で行うのが理想です。しかし本研究では、「大量の木質資材を投入する」という、通常の試験では行わない手法を用いています。この手法では、投入した区画の土の性質が大きく変化する可能性があるため、大学や研究所の試験圃場では実施が難しい状況でした(その後に行う別の試験に影響が及ぶおそれがあるためです)。

そのため、生産者の皆さまの圃場や耕作放棄地をお借りして試験を行う必要があり、現地への移動・滞在にかかる旅費等を寄付金で賄えたことは、研究を進める上で大きな支えとなりました。また、土壌微生物の分析は高額なため、一部のサンプルに限っての実施となりましたが、寄付金により必要な分析を行うことができました。

これらの研究の結果、成功している事例では、土壌の通気性(空気の通り)を改善することが重要であることが、改めて明らかになってきました。特に窒素については、土壌環境の改善を通じて、空気中の窒素が植物への養分供給につながっている可能性が示されました。

この3年間で明らかになってきた、土壌の通気性の改善が植物に与える影響や、窒素固定菌による養分供給、さらに微生物によるリン酸可溶化を通じたリン供給などについて、メカニズムをより詳細に分析していきたいと考えています。さらに、これらの効果が「どのような条件のときに」「どの程度」「どのくらいの期間」安定して現れるのかを、複数の地域・土壌条件で検証し、再現性のある知見として整理していきます。

加えて、現場で活用しやすい形にするために、土壌の通気性や微生物の働きの指標(簡易に測れる項目)を整備し、栽培管理や森林管理の判断につながるような形で提案できるようにしたいと考えています。

2024年活動報告

-試験と調査を実施しました-

2025年01月29日(水)

今年度もたくさんの方からご支援をいただき、本当にありがとうございました!2024年は4月からの皆様からのご支援のおかげで、東京都八王子市、茨城県つくば市のそれぞれで昨年度からの継続の試験を行い、さらに様々な調査地でのサンプリングを行うことができました。

東京都八王子市では、昨年度に引き続き、木質チップを主に使った圃場試験を行いました。耕作放棄地を不耕起のまま開墾した圃場で、施肥や農薬を使わずに木質チップのみを施用して野菜を栽培し続け、処理による収量の変化を調査しました。

茨城県つくば市の試験圃場でも引き続きバイオ炭と木質チップと堆肥の組み合わせの圃場試験を行いました。こちらの試験では、大量の有機物とバイオ炭を組み合わせることで、短期間で土壌有機物の量を増やし地力を上げることができないかどうかの検討を行いました。

その他、長崎、神奈川、千葉、埼玉、北海道などの農地や森で土壌の調査をさせていただきました。特に簡易的に糸状菌の量を測定できるかどうかについて検討や、生育の良いスポットでの微生物解析を行いました。

来年度も各地の土の中で実際に何が起きているのかを明らかにしていきたいと思っていますので、引き続きのご支援をよろしくお願いいたします!ご支援していただいた皆様にはメールマガジンの形で試験の様子や結果についてお伝えさせていただいております。

2023年活動報告

-4市で調査を実施しました-

2024年01月24日(水)

2023年は4月からの皆様からのご支援のおかげで、東京都八王子市、山梨県北杜市、富山県富山市、茨城県つくば市のそれぞれで試験を行うことができました。

東京都八王子市では、木質チップを主に使った試験を行いました。耕作放棄地を耕さずに不耕起のまま開墾した圃場で、施肥や農薬を使わずに木質チップとオガクズのみを施用して野菜を春と秋の2回栽培しました。また、木質チップとオガクズを入れた後の土づくりのための期間、水分条件によって微生物、特に糸状菌の発生に差が見られることが期待されることから、マルチや不織布などを使って土を覆う・覆わない処理を設けて、降雨や乾燥の影響がどのように土壌の微生物バイオマスや土壌動物、そして土壌の物理性や化学性に違いをもたらすかについても調査しました。

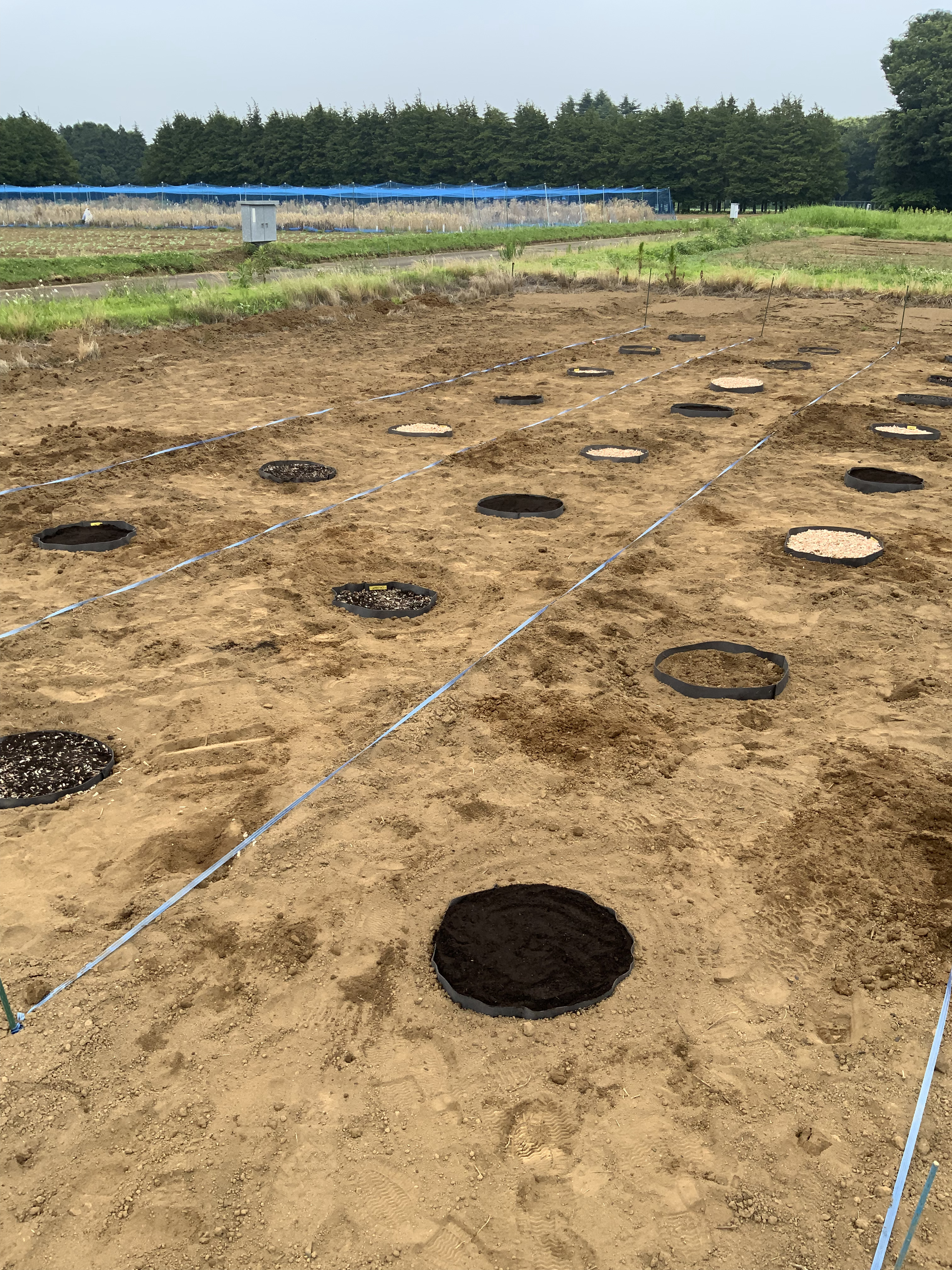

木質チップ等を畝の表面において、異なるマルチ資材で覆った試験の様子

山梨県北杜市では、有機圃場で廃菌床を使った試験を行いました。シイタケの廃菌床をフレッシュなままのものと、堆肥化したものをそれぞれ施用して、野菜を春から秋にかけて3回栽培して違いを調査しました。こちらでも土づくりのための期間の水分条件を変えるために、マルチによって土を覆う・覆わない処理を設けて、土壌の微生物バイオマスや土壌動物、そして土壌の物理性や化学性に違いをもたらすかについても調査しました。

レタスが廃菌床のみでとても大きくなりました

富山県富山市では、籾殻のバイオ炭と木質チップと堆肥を組み合わせて使った場合にどのような効果が出るのかをハウス内のポット試験で行いました。富山県では稲作が盛んで籾殻が大量に出るため、バイオ炭にした場合に糸状菌の活性が見込めるのではないかということ、また苗育苗ハウスが多くあり春の育苗後に使われていないため、ハウスの有効活用として鉢植えの果樹などでバイオ炭を使って栽培ができないかということで試験を行いました。

富山市でのプロジェクトの取材記事

茨城県つくば市の試験圃場でもバイオ炭と木質チップと堆肥の組み合わせの試験を行いました。こちらの試験では、木質チップを使って糸状菌を増やすことで、堆肥から放出される過剰な窒素を有機化し、土壌の団粒化も促進して、環境負荷なく窒素を系内に増やして短期間で地力を上げることができないかどうかを検討しました。バイオ炭を一度土壌に投入するとその後に別の試験を行う際に影響が出てしまうため、投入したバイオ炭を後日回収できるよう、大きめの不織布ポットを土に埋めて試験を行いました。

不織布ポットを埋め込んでさまざまな処理で土壌の変化を測定

これらの試験から、土壌の化学性、物理性、生物性、また栽培方法の違いによる影響など様々なことがわかってきました。ただし残念ながら、測定試薬や交通費がかかり途中で予算が足りなくなってしまったため、アンプリコンシーケンス等での微生物の種類の調査まで行うことはできませんでした。さらに、各地で行われている糸状菌を活性化させて作物を栽培している土壌の調査や、森での調査も行うことができませんでした。来年度はぜひ各地の土の中で実際に何が起きているのかを明らかにしていきたいと思っていますので、引き続きのご支援をよろしくお願いいたします!ご支援していただいた皆様にはメールマガジンの形で試験の様子や結果についてお伝えさせていただいております。

■ご寄付の使途

いただいたご寄付は以下の目的のために、活用いたしました。

温かいご支援を賜り、ありがとうございました。

・土壌分析・堆肥分析費用

・調査地までの交通費 等

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

地球環境といった視点だけでなく、化学肥料・農薬等の原料の多くを輸入に頼っている慣行農法が中心の日本の農業を変えうる可能性も感じます。

研究成果を楽しみにしています。

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

世界各国と協力し合いながら

笑顔溢れる地球へ

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

私も相続した農地で糸状菌を利用した無農薬無肥料の市民農園を開設しようと準備中です。この研究成果をぜひ利用したいです。

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

私が中学生の頃は職業家庭という授業があって「圃場に蓮華を植えて土を休ませない」といけないと習ったのですが。

当時は中学卒で就業するのが前提のカリキュラムだった。

大工・左官・簿記・料理・裁縫などもあり今も役に立つ。

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>

<畑と森を再生する糸状菌の活性化基金>