LEARN基金

ご支援のお願い

~これからの社会を生き抜くための学びを子ども達に提供するために~

急激に変容する社会、その流れの中で生まれる貧困・犯罪・引きこもりなどの社会問題。

その根底には、社会の学力を重視する能力観とそれを支える一斉指導をベースにする学校教育や受験教育があると考えられます。コミュニケーショントラブル、学習の遅れ、自信低下、無気力、ゲーム中毒など不適応を起こした子どもたちの支援は容易ではありません。同時に、一見、現在の今の社会システムに適応したかのように見える子どもたちの能力も、グローバル化する社会の中で生き抜く逞しさが欠け、環境が変われば同じように不適応を起こす可能性が高いと思われます。

教科書や目的がなくても学べる中で自信を取り戻す場、成績には関係なく申請ができるスカラーシップ、文字の学びだけでは得られない知識に気づく場、突き抜けた興味関心のある仲間と会える学びの場、それがLEARN。

これからの社会を生き抜く上で、重要な学びを学校を離れて学ぶ場を東大、先端科学技術センター・中邑研究室が提供します。その教育実践を通しての新しい学びをLEARN基金に寄せられるご支援を活用して東大から社会に発信します。皆様の温かいご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

プロジェクト概要

我々の取り組むLEARNは(Learn(学ぶ)、 Enthusiastically(熱心に)、 Actively(積極的に)、 Realistically(現実的に)、 Naturally(自然に)の頭文字を取っています。多様な軸を共存させることによって、今の教育になじめない、あるいは、取りこぼされている子どもたちをも含めて教育する仕組みを構築します。具体的には、以下の2つの実践的活動を行っています。

(1) 子どもの学びプログラム

多様な価値の軸を持つ活動を中心とした学びの環境のもとでは、既存の教育環境に合わない子ども達も例外とせず、全ての子どもがありのまま存在し学び始めます。そこに個別最適な学び方の介入を提供する事で、個々に応じた学びへと発展し、更には、子ども間の相互作用も自然と起こり、流動的で活発な学びの場となります。このようなプログラムを構築し、子どもたちへ提供します。

(2) 成績不問・障害不問のスカラーシップ・プログラム

社会や学校の評価を気にせず、「好きだから」「やりたいから」という内発的動機付けから活動している子どもが、これからの社会をもっと豊かで楽しい活力あるものにしていくと考えます。成績不問、障害不問、コミュニケーション能力不問のスカラーシッププログラムを作り、彼らの活動を支える旅費・研修費・物品費などを援助すると同時に、新しい扉を開こうとしている彼らに共感し、応援しようという人間がこの世界にいることを伝え応援していきます。

馬の特性を理解することでやっと馬に近づける

歩くことを選択し果てない道を進む

最善を尽くして議論し合う

まもなく来る夜の暗さ、寒さ、空腹、寂しさ、さてどうやって生き延びようか

東大先端研個別最適な学び寄附研究部門においては、現代の教育課題を解決すべく2005年から実践的な教育研究を行ってきました。社会は不適応を起こした子どもに治療教育を行うことで、標準的だと考える子どもに近づくことを期待します。しかし、我々は、ICTを活用して「障害学生の入試の壁」、「学習障害の読み書きの壁」、「不登校児童・生徒の学びの壁」、「重度重複障害児のコミュニケーションの壁」など様々な教育課題の壁を壊す研究を行ってきました。しかし、残念ながら、未だICTで能力をエンハンスできたとしても社会の高い壁を超えられず苦悩する子どもが大勢います。すでに自信を失い、課題に挑むことに困難を重ねてきた子どもが、積極的に自分を変えて壁を超えることは相当ハードルが高いと感じることなのかもしれません。そもそも彼らが変わる必要があるのでしょうか?自分を変えてまで組織に属す必要があるのでしょうか?

DX(デジタルトランスフォーメーション; 進化したIT技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変革させること)時代に突入し学校や会社の壁が低くなり、時間空間を超えた組織が生まれつつあります。これは、彼らが既存の社会に無理に適応しなくても、新しい環境を容易に構築でき、さらに既存の環境とも繋がれることを意味しています。課題設定の自由度も高まっており、好きなことから学べる環境の中で彼らの能力を伸ばすことが可能です。その個別最適な環境の中では、彼らが自分を好きになり、自信を取り戻し、意欲を高めていくことが今までよりは容易になってくるでしょう。

LEARNは、様々な壁にぶつかった子どもを既存の組織から離して、新しい環境の中で学ぶことを実現すると同時に、多様な研究者が集い未来型のダイナミックな教育のモデルを議論し、提案し、実証するフィールドです。

プログラムは一見拡散しているように見えるかもしれません。LEARNの中に「Enthusiastically(熱心に)」、「Actively(積極的に)」と「Realistically(現実的に)」、「Naturally(自然に)」の全く違うベクトルの言葉が共存していることからも分かるように、このプログラムは多様な軸を有する活動が共存しています。しかし、異なるニーズのある様々な能力のある子どもがすれ違える場を作ることで、 新しい多様な学びの方向性が見えてくると確信しています。

「自分の特性に合った道を堂々と進ませようではありませんか」

「そんな子どもたちを見守り、応援しようではありませんか」

家の周りには応援する人が少なくても、世界中には応援してくれる大勢の人がいることを教えてあげようではありませんか」

そんな個々の子どもに合った学びの入口がLEARNです。

関連リンク

プログラム参加者募集・申請受付情報

2025年05月08日(木)

いつも、あらゆる子どもたちの未来の教育のために温かいご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

このたび、「LEARN with Porsche」および「LEARN ONE 個別申請型スカラーシップ」につきまして、参加者の募集および申請受付を開始いたしました。

詳細につきましては、以下よりご覧いただけます。

「LEARN with Porsche 2025」一般公募開始

東大先端研LEARNは、ポルシェジャパン株式会社と共に、中高生を対象とした夏休みの期間を利用する5日間のスカラーシッププログラム「LEARN with Porsche(ラーン ウィズ ポルシェ)2025」(「サマープログラム」と「ものづくりプログラム」)を今年も開催します。

どちらのプログラムも、2025年5月1日より全国の学生を対象に一般公募を開始しました。

1. 君の学びを変えるサマープログラム

未来を駆け抜ける君へ「君の学びはこのままで十分か?」

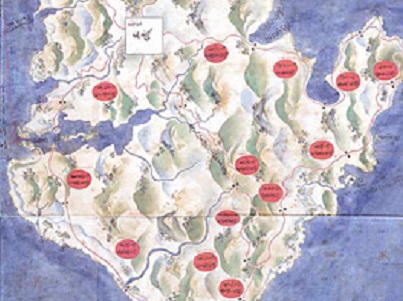

30年後、君はどこにいるだろう?自然は? 街は? 君のまわりの人たちは?そして、君自身は「生き残れて」いるだろうか?このプログラムは、どこに行くかも、何をするかも、事前にはわからない。でも、たった一つ確かなのは、これまで君たちが出会ったことのない人、環境、動物、歴史、文化、情報、機械、感情などと向き合う時間が生まれること。それは、君自身の視点や視野を大きく変えるに違いない。今の学びに違和感を覚えている君、ぜひ一緒に旅に出よう!

◯プログラム実施期間:

2025年8月18日(月)から8月22日(金)

◯募集対象/人数:

中学生、高校生/10名程度

◯実施場所:

日本を移動しながら

◯募集期間:

2025年6月29日(日)17:00まで

詳細はこちら

2. ものづくりが好きな若者向けのプログラム

森や機械に興味のある高校生あつまれ

「ポルシェで森に入る 〜60年代のポルシェトラクターを整備して森の生活を知る5日間〜」

現代の機械はブラックボックス化されている。エンジニアが長い年月をかけて開発したエンジンには、学ぶべきものがたくさんある。自然の中の暮らしは、現代文明の中で生活する若者にとっては遠い世界だ。

そこで長く生活する人々の持つ知恵からは、学ぶことがたくさんある。このプログラムに教科書はない。古いトラクターや、森に生きる人々と、共に過ごす5日間。そこで君は何を得るだろうか。

◯プログラム実施期間:

2025年7月28日(月)から8月1日(金)

◯募集対象/人数:

高校生・高等専門学校生/10名程度

◯実施場所:

北海道十勝地方

◯募集期間:

2025年6月15 日(日)17:00まで

詳細はこちら

▼LEARN with Porscheの詳細やこれまでの活動報告については、下記よりご覧いただけます。

https://learn-project.com/pj/

LEARN ONE 個別申請型スカラーシップ 第4期生 募集開始

何かをやり続けている、考え続けている、思い続けているような、他者から評価を得にくいことでも懸命に取り組んでいる子どもたちが、その先へ自信を持って挑戦するために、自分のやりたいことを申請する「LEARN ONE 個別申請型スカラーシップ」。LEARNでは、これまでに20名のスカラーシップ生を応援してまいりました。

そしてこの度、第4期生のスカラーシップ申請受付を開始いたしました。

第4回 LEARN ONE 2025 @個別申請型スカラーシップ

◯スカラーシップの種類:

物品・サービス費、参加費、講習費、旅費など

*スカラーシップの上限は、原則10万円までです。

*現金支給ではありません。

◯募集対象・人数:

小学校就学児から原則18歳未満

(物品送付など国内でのやりとりが可能な方)

5名程度

◯募集締切:

2025年6月8日(日)24:00まで

詳細はこちら

▼LEARN ONEの詳細やこれまでの活動報告については、下記URLよりご覧いただけます。

https://learn-project.com/children/learn-one/

改めまして、皆様からの温かいご支援に、心より御礼申し上げます。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

経過報告

2025年03月26日(水)

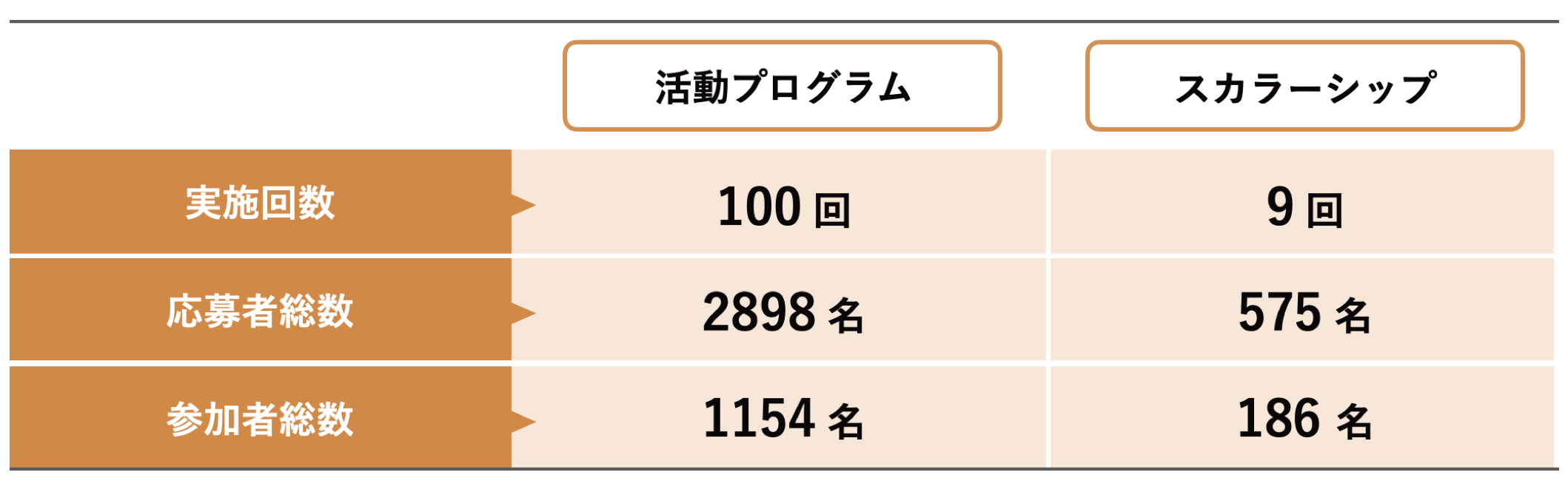

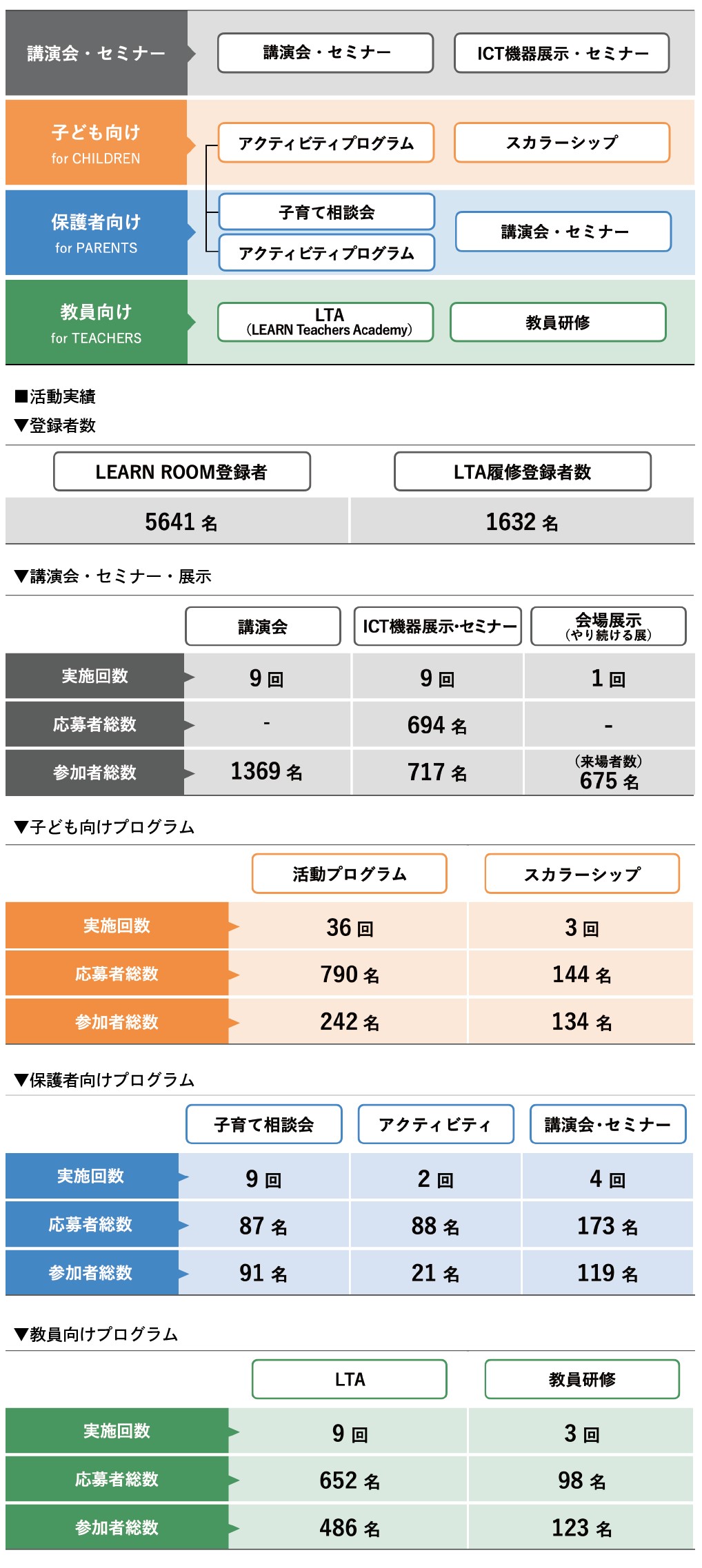

「LEARN基金」では、すべての子どもが個性を発揮しながら学べる場の創造・実装を推進するため、2021年より寄付募集を開始し、2025年3月に当初の設置期間の期限を迎えます。子ども向けプログラムに限って見てみても開催は100回を超え、参加者総数は約1300名にのぼります。これまでご支援くださった個人の皆様、企業・団体の皆様に、心より感謝申し上げます。皆様からのご寄付は、主に子どもたちのプログラム活動運営費やスタッフの人件費として活用させていただきました。

活動を通じて一定の成果が得られた一方で、まだ支援が届いていない子どもや保護者、教師が多く存在することが明らかになりました。そのため、学びの多様性をさらに広げ、社会課題の解決に貢献するべく、設置期間を更新し、より実践的な取り組みと発展を目指します。

「LEARN基金」が皆様のご支援のもとで実施してきた活動報告については、以下よりご覧いただけます。

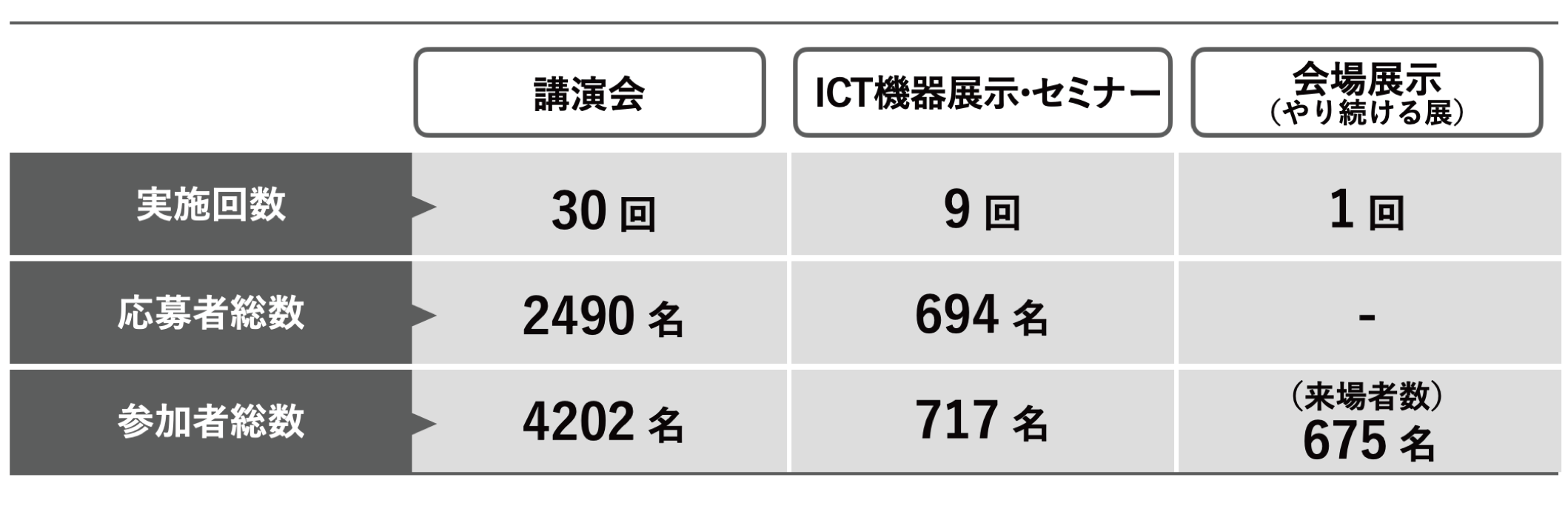

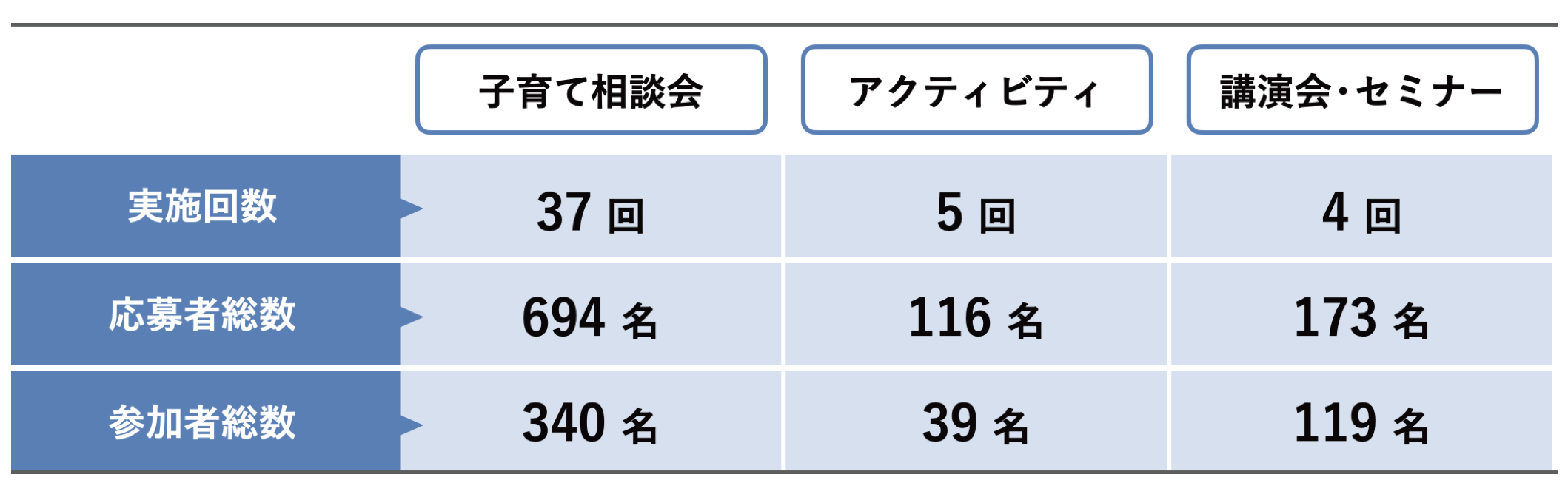

2021年から2024年にかけて実施したLEARNプログラム全体の活動実績を、以下にご報告いたします。

▼講演会・セミナー・展示

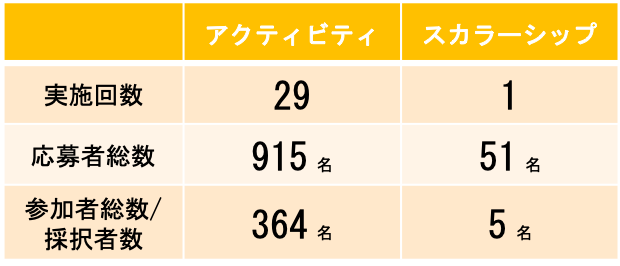

▼子ども向けプログラム

▼保護者向けプログラム

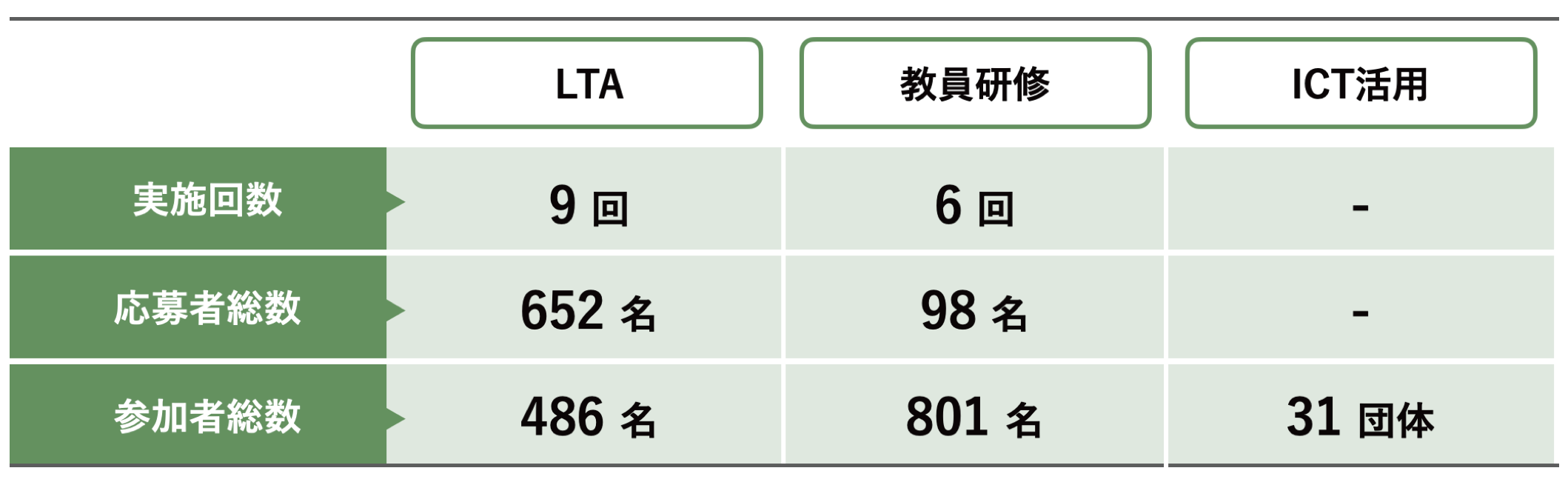

▼教員向けプログラム

ご寄付のおかげでホームページで紹介しましたように、多くの学びにつまずいた子どもやその保護者の皆さまに様々なプログラムを提供することが出来ました。その活動に共感した自治体との連携も広がっており、教育改革への流れを大きくするために、更なる展開を目指していこうと考えております。引き続きご支援を頂ければ幸いです。

2024年活動報告

-未来の教育が動き出す それぞれの個性が出会う教育プログラム 「LEARN」-

2025年01月27日(月)

今年度も、あらゆる子どもたちの未来の教育のためにご支援を賜りました個人の方々、企業・団体様へ、心より感謝申し上げます。

皆様のご支援で今年度「LEARN」で取り組んできた活動について、以下にご報告申し上げます。

LEARNのホームページはこちらからご覧いただけます。

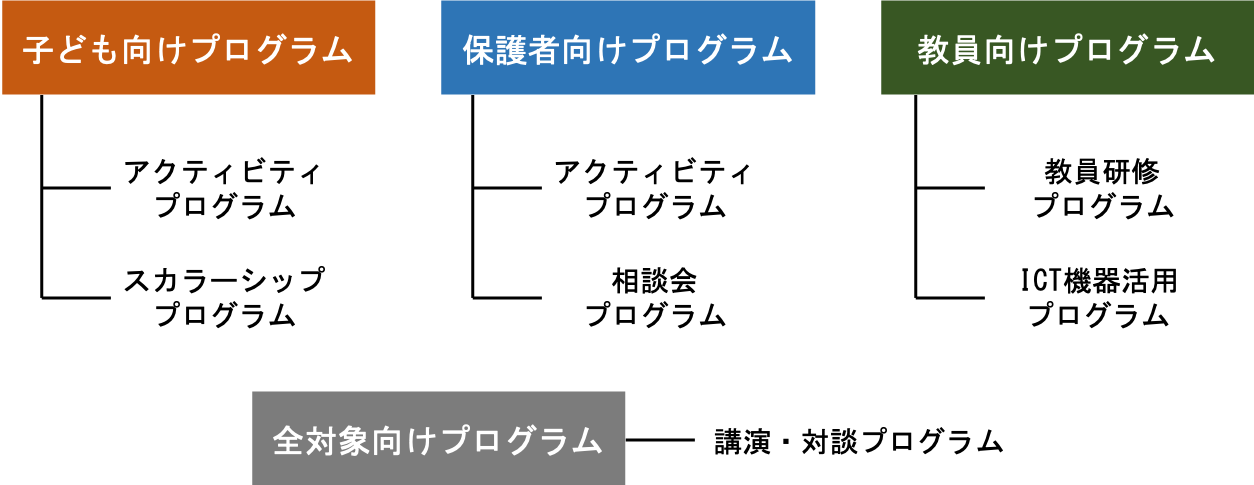

■プロジェクト概要

皆様からいただきましたご支援は、下記プログラムの運営に活用させていただきました。

■実施報告

皆様のご支援のおかげで、2024年も多くのプログラムを実施し、様々な子どもたちや彼らを支える保護者や教員の方々に、LEARNの教育プログラムを届けることができました。

ここでは、個人の方々から賜りましたご支援を活用させていただいた「子ども向けプログラム」について、実施報告を申し上げます。

◯成績・障害不問 スカラーシッププログラム「LEARN ONE」

多くのスカラシップは、学業成績優秀、品行方正、社会に貢献するといった条件で募集されますが、何かをやり続けている、考え続けている、思い続けているような、他者から評価を得にくいことでも懸命に取り組んでいる若者たちが、その先へ自信を持って挑戦するために成績不問のスカラーシップを設けました。一生懸命やり続けているあらゆる子どもたちを失敗も含めて応援することが目的です。

▼LEARN ONEの詳細やこれまでの活動報告については、下記URLよりご覧いただけます。

https://learn-project.com/children/learn-one/

1. 個別申請型スカラーシップ

社会や学校の評価を気にせず、ただ「好きだから」「やりたいから」とやり続けている子ども達の活動を応援するためのスカラーシッププログラムです。

「第三回 LEARN ONE 2023@個別申請型スカラーシップ奨学生」

(1) 自作の造形物(セロテープ)を用いたストップモーションなどの短編映画制作(神奈川県・中2)

(2) 世界記録更新(竹とんぼ競技)(三重県・中2)

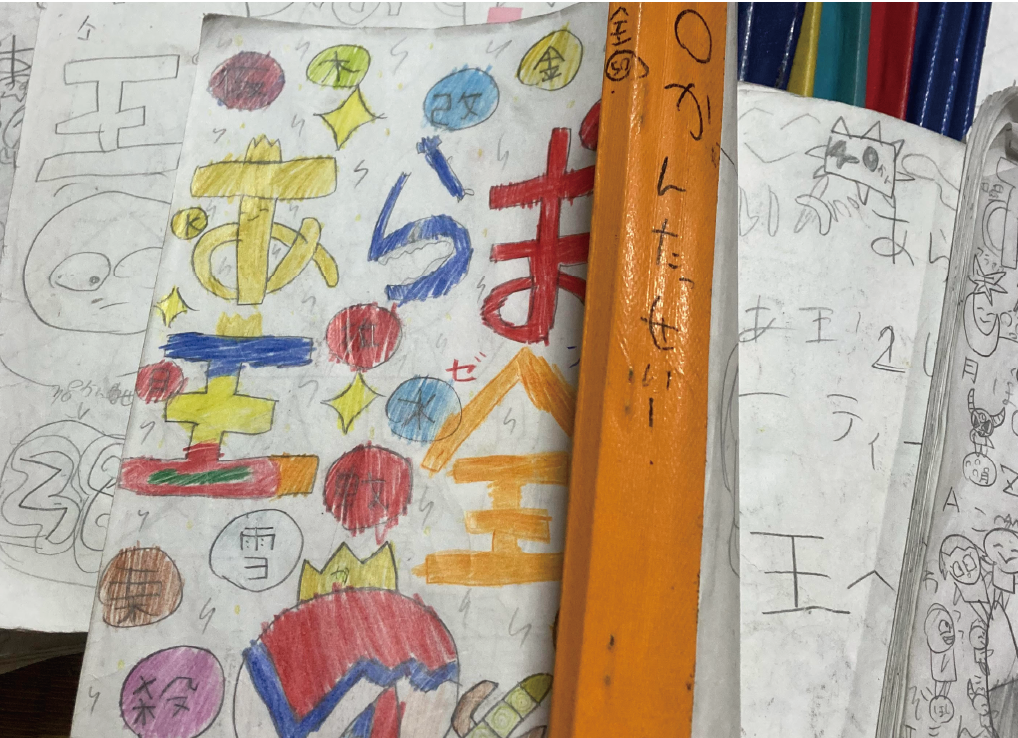

(3) 『あらまあ王』をもっと書くためにえんぴつがほしい!(奈良県・小4)

(4) 東京自分の力で行く(島根県・中1)

(5) 自分の作品を並べて、展示空間を作りたい!(愛媛県・24歳)

<奨学生からの最終報告(一部抜粋)>

LEARN ONE に参加した当初から、自分自身の価値観やコマ撮りの構想などが変わっていったが、その時の自分に合った表現が出来るのが良かった。

逆に変わらなかったものとして“面白味の表現”がある。完成した作品を見たとき、一見すると変わっているようにも見えるかもしれないが、別の角度から見ると一貫性があるなど、根本的な部分は変わっていない。

今まで3ヶ月ごとの短いスパンで目標を掲げて取り組むことが多かったが、今回のプロジェクトは「1年間」という長いスパンでの取り組みだったので、上記のようなことに気づけたと思う。(神奈川県・中2)

この初個展は、準備段階から自身の体調や内面と深く向き合い、なんとか成立させることができたが、周囲の人に恵まれていると実感した。私は精神的な障害もあり、常日頃から希死念慮や孤独感を感じていることが多く自我のコントロールもグラつく状態だが、少しは「自分の命を大切にしよう」と血の通った人間になれたかなと思う。これが、一番の大きな収穫だと思う。

LEARN ONE のスカラーシップで得たこと感じたことを、ずっと忘れずに生きていきたい。(愛媛県・24歳)

▼本プログラムの活動報告および詳細は、下記URLよりご覧いただけます。

https://learn-project.com/17093/

2.プログラム参加型スカラーシップ

「1週間の家出をしてアルバイト体験をする旅 2024」

2024年1月31日(水)~2月4日(日)

将来に不安を感じ、悶々と暮らす子どもたち。

未来に向かって歩き始めたいのだけど、誰かの後押しが欲しい子どもたち。

親に申し訳ないなと思いながらも喧嘩ばかりして後悔する子どもたち。

そんな子どもたちが、家を離れる旅に出て、大自然の中に身をおいて、自分と向き合い、自分と対話する。

自分の中の何かを変えたい、一歩前に進みたい、そんな子どもたちを応援し、「家出」の旅を提供するプログラムです。

<参加者からの感想(一部抜粋)>

私は旅に出て、根拠のある自信を得ました。私は自分に自信がなく、何もできない人間だからと挑戦せず自分の殻に閉じこもっていました。ですが働くことによって自信をつけたいと応募しました。

不安な気持ちで心が一杯になりながら旅に出ました。自分にやり遂げられるだろうかと。一日二日はスマホがないなか移動をし不安と向き合いました。三日目ついに就労です。薪を作るため雪かきで道を作るという仕事をもらいます。想像していた通り仕事は大変で体力も気力も奪われていきます。ですがその仕事をやり切り道ができた時、えも言われぬ達成感を得ました。こんな自分でも働くことができたという達成感です。四日目五日目もしっかりと働き抜くことができました。

働くことで、大変な作業でもできるかどうか見ただけでは判断がつかないこと。自分でも働けるという自信を得ました。(中3)

今までで一番遠くまで来たけど、空の太陽は相変わらずあった。極寒の地で心は温まった。僕には必要な旅だった。どうせ僕なんか、いなくなればいいんだって思うことばかりだったし、もう心も体もおかしくなってきていたところだったから。旅の間、いつもみたいに怖い夢は見なかった。お世話になった先生方と現地の方々へ。「どうもありがとうございます」多くの人が支えてくれて味方になってくださったこの旅、僕は次の階段に向かう意欲がわいています。

宝の言葉:「己と向き合いなさい」(中1)

▼本プログラムの活動報告動画および詳細は、下記URLよりご覧いただけます。

https://learn-project.com/16968/

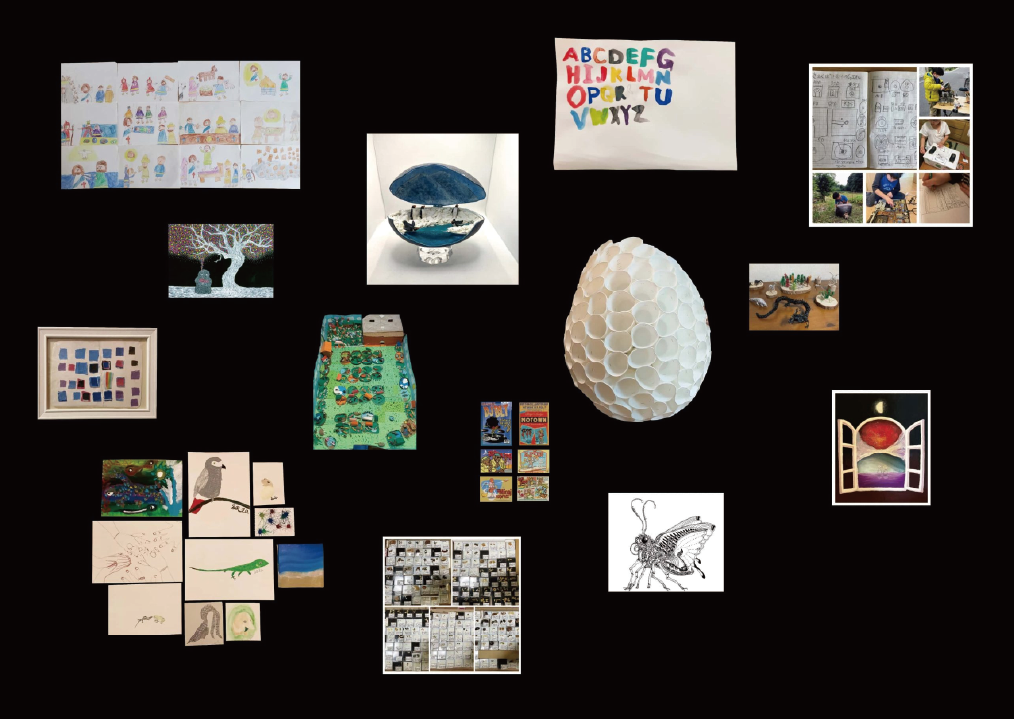

「やり続ける展2024」

「あなたのやり続けていることを送ってください。」と公募したら 自薦と他薦であっという間に100点が集まりました。 描き続ける人。つくり続ける人。調べ続ける人。やり続けている人は、締切などなくてもいつでも出せるのでしょう。 何かの役に立つ、ではない。何かの影響を受けた、でもない。 教育にも、メディアにも、何にも毒されていない作品たち。見る人がどう思うかなんて関係ない。本当にそのことが好きで、ただやり続けている。 そんな嘘のない作品に出会える展覧会です。

展覧会は、会場展示・オンライン展示を行い、8日間に渡って行われた会場展示には、675名の方にご来場いただきました。また会場展示最終日に行ったオンライン鑑賞会には、230件の視聴お申し込みをいただきました。

◯会場展示

2024年5月1日(水)〜 4日(土)、 9日(木)〜 12日(日) 8日間

◯オンライン展示

2024年5月1日(水)〜公開中(2025.1.31現在)

◯オンライン鑑賞会

2024年5月12日(日)16:00-17:00

登壇者:伊藤 桂司/イラストレーター、髙木 基/コピーライター、中邑 賢龍/東大先端研 シニアリサーチフェロー

▼「やり続ける展」特設サイト

https://yaritsuzukeru.learn-project.com/

企業・団体様からご支援いただいたプログラムの実例については、下記URLよりご覧いただけます。

https://learn-project.com/partnership/

改めまして、皆様からのご支援に厚くお礼申し上げます。

引き続き、LEARNをどうぞよろしくお願いいたします。

LEARNプログラム「初めてのアルバイト体験」レポート

2024年08月27日(火)

東京大学先端科学技術研究センターの中邑賢龍シニアリサーチフェローたちが主催する「LEARN」は、現在の学校教育とは違って、能力に偏りのある子、自分のペースで取り組むのが好きな子、一人でゆっくり考えたい子など、生まれつき様々な個性や認知特性がある全ての子どもたちに、多様な学びの方向性を持つ場を提供するプログラムです。

8月19日、「初めてのアルバイト体験 〜働いて買い物ミッションに挑戦してみよう!〜」と題された子ども向けプログラムが実施されました。

今回、8月30日に東京大学基金が無料公開するウェブ対談番組「UTokyo FutureTV」のゲストとして中邑先生にご登場いただけるご縁から、基金運営スタッフN(30代男性)が、子どもたちとともにプログラムに参加させていただきました。その様子をレポートいたします。

夏休みも終盤にさしかかった8月19日の朝。お盆明け初となる月曜日で、出勤する大人たちが行き交う麻布十番駅の改札前に、12人の子どもたちが集まった。普段は通常学級に通う子や、通級指導教室の子、時々学校に行っている子など、さまざまな学校との関わり方を持つ子どもたちが本日の参加者だそうだ。朝から駅構内は気温が高く、集合場所に待機しているだけで汗ばんでしまう。子どもたちの多くは、保護者と一緒に改札前まで来たが、到着したらすぐに保護者とは別れ、1人になる。初対面の子どもたちが集まり、そわそわ、きょろきょろしながら待機する。それぞれの胸のなかで、緊張や不安、期待などが入り混じった複雑な内面が私にも伝わってきた。

今回のプロジェクト参加者は、小学校4年生から中学校2年生まで。一般的にはまだ仕事が許されない年齢だが、この日は”アルバイト”として働く。遊びではない。全員が集合すると、スタッフによるあいさつとスケジュールの説明などがあり、特別な1日がはじまった。

麻布十番駅から南北線の電車に乗り込み、王子神谷駅に向かう。約30分の乗車時間は、まだお互いに様子を見ている。話しかけようか、座ろうか。まずは近くの大人とおしゃべりを始める子どもたちが多いようだ。王子神谷駅に到着したら、仕事場まで10分ほど歩く。夏の太陽が上りはじめていて、日差しは強い。地面からも熱が上がっている。ふらふら歩きながらも、道中で「暑すぎる」とか「ジュース飲みたい」など、簡単なことから子どもたち同士で話をはじめる。少しずつ、お互いの距離が縮まっていく。

本日の仕事場となる目的地「ニトリ赤羽店」から高く掲げられた緑色の看板が目に入ると、喜びの声が上がった。

「着いた!」

これからが働く本番ではあるけれど、移動から子供たちにとっては冒険で、日常とは違った経験が始まっているのだ、と感じさせられる歓声だった。

正面入口で少し待っていると、職員の方が出迎えてくれ、裏手にある従業員入口から“12人のアルバイト”たちを誘導してくれる。

「こっちにも入口があるんだね」

子どもはそんな感想をもらしながら、足早に店内に向かう。従業員入口は倉庫のすぐ横にあるため、荷物を運んで働いている人々がいる。「邪魔しちゃいけないよ」と気をつかう声と、その通りにしっかり通路のはしを歩く子どもたちの姿があった。

ニトリ赤羽店は、店舗面積7020㎡と都内随一の広さを誇り、東京本部が置かれた店舗だ。「アルバイト体験」プログラムは、株式会社ニトリホールディングスの全面協力によって成り立っている。この職場で、子どもたちに任せられた仕事は「品出し」。売り場面積が広いということは、そのぶん取り扱う商品の種類も数も多い。大変な仕事になりそうだ。

はじめに、広大な店内を案内してもらう。子どもたちはゲーミングチェアを前にして盛り上がる。ソファにも座らせてもらえて嬉しそうだ。しかし、これは仕事である。「どこに何があるか、しっかり場所を覚えてね」と職員の方から念を押される。ただの見学ではない。このフィールドを動き回って、商品を適切に出していく仕事が待っている。

見学を終えた子どもたちはバックヤードに戻り、働き方についてのオリエンテーションを受けた。そこで見せてもらったのは、実際に働く方々が見る講習用のビデオ。上映後、指導してくださる職員よりすかさず「さて、動画内で言っていた大事なポイントはどこでしょう?」という質問があった。実はこのとき私は内心たじろいでどきどきしていたのだが、子どもたちはむしろ手を上げて発表するくらいで、「台車は後ろ向きで引くように操作する!」「赤いテープが貼ってある場所にはものを置かない!」など正確にはきはきと答えていた。

オリエンテーションのはじめにはスマートフォンを配布されていた。これはなんなのだろう? と思っていたが、ビデオの後に説明があった。スマートフォンで商品のバーコードを読み取ると、商品が陳列されている棚のマップがすぐに表示される。品出しをスムーズに行うための重要なアイテムだ。さすがにいまの小中学生は簡単な操作説明を受けただけで、あっという間に使いこなし、ものにしていた。

準備は整った。あとは働きに出るだけだ。チームに分かれて、品出しの仕事を始める。私は小学5年生3人のチームに混ぜてもらうこととなった。基本的に、「大人は余計な口出しをしない」とお願いされていたので、何かを教えたりすることはなく、ひたすら一緒に働く。

仕事の流れは、バックヤードでダンボールを開け、商品を取り出し、台車に乗せて棚まで運んでいく、というもの。はじめはみんな手探りだ。封をされたダンボールをカッターで開かなければならないけれど、大事な商品が入っているからきっちり固くテープで閉じられている。カッターを上手に使い、まっすぐ切らないと開けられない。子どもたちは工作以外でカッターを使うのははじめてみたいだ。カッター係を担った子に、「刃が逆だよ」「持ち方危ないよ」と子ども同士で教え合いながら、なんとかダンボールを開封していく。

中につまっているのは、すべて「商品」だ。傷をつけてしまったら、販売することができない。子どもたちは軍手をして、丁寧に取り扱う。雑に扱ってはいけない。そこもお互いに注意をしあう。両手で大切に抱えて、台車にゆっくり載せる。それからスマートフォンを取り出し、バーコードを読み取る。するとすぐにマップが表示される。みんなで台車を支え、引っ張ってフロアへ運び出す!

アルバイトを開始したのは10時30分だった。フロアにはお客さんたちがすでに来ている。お買い物の邪魔をしてはいけない。台車を運ぶときには、よく注意をして。最初に品出しをしたのは「鍋」だった。鍋の棚の場所はスマートフォンのマップに出ているから、それを見ながら台車を動かす。画面には表示されているけれど、実際の売り場に出てみると、そのマップがどこを示しているのか、なかなか見つけることができない。だから、足を使って、みんなで協力して探す。「こっちじゃないかな?」「あっちみたいだよ!」声を掛け合う。そうしてやっと商品の棚が見つかり、丁寧に配置していく。お客さんに見えやすいように、棚のいちばん手前にきれいにそろえる。これは仕事なんだ。子どもたちは、その意識をだんだんと深めていっているのが伝わってきた。

それからバックヤードと売り場を何度も往復して、ポリ袋、米びつ、カーテンなどを次々と品出ししていく。はじめはおそるおそるだった子どもたちも、あっという間に要領をつかんでしまう。ダンボールはすぐに開けられるようになるし、マップと実際の売り場のつながりをすぐに理解する。高いところの商品は脚立を組み立てて、まわりの仲間が下から押さえてあげながら、気をつけて品を出す。

さらに、チーム内での役割分担を自然と行うようになる。検索が得意な子は、いつの間にかすべての商品の位置を検索してしまっている。ものの配置が上手な子は、きれいにものを整理して並べていく。方向感覚に優れた子は、現場での案内を率先して行う。分担の話し合いをしたわけでもないのに、それぞれが得意な仕事をするようになっていた。それにともない、仕事のスピードも上がり、どんどんとこなしていけることがさらに喜びになっているように感じられた。

「これは難しいよ」と職員の方に言われた商品がある。お椀やお皿などの食器類だ。バーコードを読み込んで棚を見つけても、その棚のなかには、あらゆる種類や柄の食器が陳列されている。だから、まずは品出しをしたい食器と似た柄のものを目で探すところから始め、それが本当に正しいかどうかを確認するために、バーコードの商品番号が合っているか、しっかりと目視しなければならない。それを何種類も、ひとつひとつこなさないといけないので、非常に手間がかかる。

こんなとき、大人なら(というか私なら)面倒くさいなあ、という感想を抱きがちだと思う。でも、子供たちは全然そんなことがなかった。同じ図形を見つけるゲームのように、まるで宝探しのように、楽しみながら同じ食器を探していた。そして、バーコードの商品番号が一致する食器を見つけたときには、心底嬉しそうな表情をしていた。時間と手間がかかる作業のはずなのに。私も一緒になってそれに参加し、楽しくなってあっという間に終わってしまった。

すべての仕事が終わったのは、14時30分だった。バックヤードに戻り、店長のもとに12人のアルバイトたちが集合する。実際に仕事をした感想を振り返ってもらうと

「意外と楽しかった!」

「いつもお客さんだけど、働く側になっておもしろかった!」

「普段見られない裏側が見られてよかった!」

と、上気した表情で伝えてくれた。

店長からも子どもたちに対してのお礼の言葉が伝えられ、一人一人に「おつかれさま券(*注)」が手渡されて、アルバイト体験は終了となった。

子どもたちは、仕事が終わった充実感・高揚感にあふれているようで、はじめのころとは比べ物にならないくらい饒舌におしゃべりし、お互いの仲もとてもよくなっていた。一緒に同じ体験をする時間を過ごし、何かを成し遂げることの魔法のような力があると思った。

ひと仕事を終えた一行は、王子神谷駅に引き返し、再び麻布十番駅に戻る。戻りの徒歩の時間にはもう、子どもたちは友達になっていて、ふざけあったりじゃれあったりしている。行きの徒歩の道のりよりも、あっという間に駅に到着したように感じられる。でも、電車に乗って席に座ると、多くの子供たちは眠ってしまった。やはり労働は疲れるものだ。

30分ほど電車に揺られ、麻布十番駅に電車が到着すると、少し歩いてスーパーマーケットに移動した。最低賃金で2時間30分ぶんのお金を使って行う「買い物ミッション」のためだ。ミッションの条件は、下記の内容になっている。

①家族のものを買うこと

②できるだけ遠い場所のものを買うこと

③残りのお金で自分のものを買うこと

買ったものは人によって全然違った。肉を量り売りで買う子がいれば、海外製のかわいいバラ型の飴を買った子もいる。自分がアルバイトで稼いだ場合に換算した金額で、どれだけのものを購入することができるのか。それは普通であれば、高校生や大学生くらいまで大きくなって、必要が生じて働いてみてはじめてわかることだ。それを、小中学校のはやい段階で経験できている。これが、今後の生活や勉強になにかしら良い影響を及ぼすかもしれない。いきいきと買い物をしている彼らを見て、少し羨ましく感じた。

以上がこの日、「LEARN」に混ぜていただき、私が体験した内容だ。

振り返ってみると、1日だけでとても濃密な時間を過ごしたことがはっきり実感できる。子どもたちは、学校ではできないリアルな仕事が経験でき、仕事を通して自分は何が得意なのかがわかるきっかけになったかもしれない。仕事とお金の関係性を、身をもって学べただろう。そして、同じ体験を通してできた、新しい仲間たちがいる。子どもたちがこのプログラムから得たものはとても大きいと思う。仕事中の笑顔、仕事が終わった時の笑顔、買い物中の笑顔、プロジェクト全体が終わった時の笑顔を見たら、子どもたちの内面に響いたものは確かにある、そう感じられた。そして私自身も、明るい気持ちで日々の仕事に戻っていける心構えのようなものを、子どもたちから学ぶことができたように感じている。

*注:児童労働は禁止されており企業と直接雇用関係を結び給与を渡すことはできない。しかし、子どもが働いた対価はどの程度であるかを理解することは重要であるとLEARNでは考えている。そこでLEARNでは「おつかれさま券」をアルバイト体験後に子どもに渡し、その後、スーパーマーケットでは買い物体験プログラムを実施する。その時の買い物代金は実際は子どもと親への買い物体験についてのインタビューなどの調査研究への協力費として準備されているが、「おつかれさま券」と引き換えに渡すため、子どもは自分の労働対価がどれくらいであるかを理解できるようになっている。

東京大学基金スタッフN

「LEARN」は寄付研究部門であり、活動の原資はみなさまの寄付によるものです。 ご興味を持っていただけましたら、ぜひ下記リンクをご覧ください。

【中邑賢龍先生の出演情報】

東京大学には「UTokyo Future TV」という対談番組(ウェビナー&Youtube配信)がございます。

研究者1名をゲストに招き、そのパーソナリティや、多様で創造的な研究活動をじっくり語ってもらう内容です。

ナビゲーターの渋澤健氏は、渋沢栄一の玄孫であり、コモンズ投信会長やシブサワ・アンド・カンパニーCEOなどを務めています。

夏休みの終わりとなる8月30日(金)17時より放送される回に、中邑賢龍先生が登場します。

LEARNプログラムについてのお話もございますので、ぜひご視聴くださいませ。

詳細はこちら

2023年活動報告

未来の

教育が

動き出す

それぞれの個性が出会う教育プログラム「LEARN」

2024年02月15日(木)

今年度も、あらゆる子ども達の未来の教育のためにご支援を賜りました

個人の方々、企業・団体様へ、心より感謝申し上げます。

皆様のご支援で今年度「LEARN」で取り組んできたご報告を以下に差し上げます。

LEARNのホームページはこちらからご覧いただけます。

https://learn-project.com/

■プロジェクト概要■

皆様からいただきましたご支援は、下記プログラムの運営に活用させていただきました。

■活動実績■

<子ども向けプログラム>

<保護者向けプログラム>

<教員向けプログラム>

<全対象向けプログラム>

■プログラム実施報告■

皆様のご支援のおかげで、2023年も多くのプログラムを実施し様々な子どもたちや彼らを支える保護者や教員の方々にLEARNの教育プログラムを届けることができました。

ここでは、個人の方々から賜りましたご支援を活用させていただいた子ども向けプログラムについて、実施報告を申し上げます。

1.成績・障害不問 スカラーシッププログラム「 LEARN ONE 」

社会や学校の評価を気にせず、ただ「好きだから」「やりたいから」とやり続けている子ども達の活動を応援するためのスカラーシッププログラムです。

LEARN ONE奨学生(3期生)のチャレンジタイトルは下記の通りです。

(1) 自作の造形物(セロテープ)を用いたストップモーションなどの短編映画制作(神奈川県 中2)

(2) 世界記録更新(竹とんぼ競技)(三重県 中2)

(3) 『あらまあ王』をもっと書くためにえんぴつがほしい!(奈良県 小4)

(4) 東京自分の力で行く(島根県 中1)

(5) 自分の作品を並べて、展示空間を作りたい!(愛媛県 24歳)

LEARN ONEの詳細や、これまでの奨学生の活動報告については下記URLよりご覧いただけます。

2.アクティビティプログラム

家出・働く体験プログラム(2023年2月1日〜5日)

「 1週間の家出をしてアルバイト体験をする旅 2023 」

将来に不安を感じ、悶々と暮らす子どもたち。

未来に向かって歩き始めたいのだけど、誰かの後押しが欲しい子どもたち。

親に申し訳ないなと思いながらも喧嘩ばかりして後悔する子どもたち。

そんな子どもたちが、大自然の中に身をおいて、自分と向き合い、自分と対話する。

自分の中の何かを変えたい、一歩前に進みたい、そんな子どもたちを応援し、

「家出」の旅を提供するアクティビティプログラムです。

「 1週間の家出をしてアルバイト体験をする旅2023 」の様子

<参加者からの感想(一部抜粋)>

北海道に行ってよかった。楽しかった。大変だったのは洗濯物をほすこと。みんなでご飯を一緒に食べたこと。疲れたし、気持ち悪くなった時もあったけど大じょうぶだった。楽しかった。雪をふんだ。汗をかいた。馬の鳴き声を聞いた。景色がきれいだった。海。風が強い。吹きとばされそう。新しい場所に行くといろんなことを感じられる。自分の人生を自分で生きている。自分の頭で考えている。その日のごはんをなににするか、何時にお風呂に入るか、何時に寝るか、服は何を切るか。全部自分で決めていい。北海道に行けてよかったです。(高1)

私がこのプログラムに応募しようと考えたのは、自分がいくら他人より多くの苦手なことがあろうと、いつか社会に出なければいけないのは誰だって一緒なので一度社会に触れてみたい、うまくいかないコミュニケーションの場から離れて違う環境で自分に適した社交法を模索したい、新しい経験をしてみたい、頭を冷やしたいなどなど、現状を変えたいという思いからでした。(中略)3日目から始まったアルバイトでは、それまで家出仲間だった人たちと協力しながら全力で体を動かし働きました。いつぶりだろうと思えるくらいに純粋に目の前のことに没頭し、大量の汗をかき、夜はぐっすりと眠れました。こんなにも精神的なストレスを感じない環境があるのか、と驚くくらい心が軽かったことも印象に残っています。(中2)

本プログラムの活動報告動画および詳細は下記URLよりご覧いただけます。

https://learn-project.com/9669/

企業・団体様からご支援いただいたプログラムの詳細・実施報告については、下記URLよりご覧いただけます。

https://learn-project.com/partnership/

改めまして、皆様からのご支援に厚くお礼申し上げます。

引き続き、LEARNをどうぞよろしくお願いいたします。

LEARN ONE『1週間の家出をしてアルバイト体験をする旅 2024』募集中

2023年12月15日(金)

将来に不安を感じ、悶々と暮らす君たちへ

未来に向かって歩き始めたいのだけど、誰かの後押しが欲しい君たちへ

親に申し訳ないなと思いながらも喧嘩ばかりして後悔する君たちへ

家を離れる旅に出よう! 離れたら見えるものがある

一人で悩むことはない! 君を応援する大人がいる

大自然の中に身をおいて、自分と向き合う、自分と対話する。

自分の中の何かを変えたい、一歩前に進みたい、そんな君たちを応援し、

「家出」の旅を提供するスカラーシッププログラムです。

【プログラム実施期間】

2024年1月31日(水)~2月4日(日)

【実施場所】

東京駅から移動をしながら就労先まで向かいます。

*参加者には、プログラムの特性上詳細の目的地やスケジュールは教えられません。

ただし、希望される保護者には事前に実施場所をご案内いたします。

【費用】

参加費:無料

宿泊費:無料

旅費:自宅からの集合場所までの往復費用は事務局で負担いたします(規定にて計算)

*ただし、事務局からの振込まで、旅費等の一部立替が発生する場合があります。

*食事代は原則自己負担となります。自分のお小遣いを持ってきてください。

【応募期間】

2023年12月20日(水)24:00まで

※募集人数に達し次第、受付を終了いたします。

▼必ず事前にプログラムについてご確認の上、フォームよりお申込みください。

https://learn-project.com/learn-one-1week2024/

【プログラムに関するお問い合わせ先】

LEARN 事務局(東大先端研 個別最適な学び寄付研究部門内)

info@learn-project.com

先生のための学びの場「LEARN Teachers Academy」が始動します

2023年10月04日(水)

先生たちのための学びの場を提供するプロジェクト「LEARN Teachers Academy」(LTA)がいよいよ始動いたします!

プログラムの開始にかかり、下記の通りイベントを開催する運びとなりましたので、ご案内いたします。

====================

LEARN Teachers Academy Grand-Opening Event

「インクルーシブでワクワクする学校を創るために学ぶべきこと」

開催日時:2023年12月16日(土)

10:00-10:45 LTAは何を目指すか?

「今の日本の教育課題とその解決の方向性」

10:45-12:00 LTAでは何を学べるか?

「LTAが考える未来の教師リテラシーと新オンラインカリキュラムのご紹介」

13:00-16:00 これからの教育を考える座談会

開催場所:国立京都国際会館

対 象:全国の幼稚園・小学校・中学校・高校教員、教員志望の学生、教育委員会関係者など

定 員:150名程度(定員に達し次第、申込締切)

詳細・お申込についてはこちらをご覧ください。

BSよしもと『東大吉本対話 vol.2 ~教育と笑い~』に出演しました

2023年10月04日(水)

BSよしもと『東大吉本対話 vol.2 ~教育と笑い~』(2023/9/23放送)に、LEARNディレクターの中邑賢龍 名誉教授・シニアリサーチフェローが出演いたしました。

10月7日(土)正午までアーカイブ配信がされています。(※視聴するには、「FANY ID」への無料登録が必要です)

よろしければ、ぜひご覧ください。

==============================

『東大吉本対話 vol.2 ~教育と笑い~』

放送チャンネル:BSよしもと(BS265ch)

放送日:9月23日(土)11:00-12:00

出演者:中邑 賢龍(東大先端研 名誉教授・シニアリサーチフェロー/LEARNディレクター)

石田 明(NON STYLE)

久代 萌美(MC)

番組詳細や見逃し配信については、こちらよりご確認ください。

==============================

LEARN 報告会 2022-2023「教育が社会を変える」を開催しました

2023年07月06日(木)

2021年からスタートした それぞれの個性を伸ばす教育プログラム「LEARN」は、2022年度も皆様のご支援をいただきながら、多様な子どもたちと共に活動を進めることができました。

2022年度の活動報告ならびに、ご支援のお礼をお伝えすべく、2023年3月24日(金)にオンラインにて報告会を開催いたしましたので、収録映像とともに報告させていただきます。

皆様より賜りましたご支援は、下記のようなプログラムに大切に遣わせていただきます。

・成績不問・障害不問のスカラーシップ・プログラム「LEARN ONE」

社会や学校の評価を気にせず、「好きだから」「やりたいから」という内発的動機づけから活動している子どもたちへ、彼らの活動を支えるスカラーシップを提供するとともに、彼らに共感し、応援する大人たちがいることを伝えていきたいと考えています。

そのために、皆様からのご支援を賜っています。

なお、LEARNのホームページはこちらからご覧いただけます。

引き続きご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

イベント情報

2023年03月03日(金)

●LEARN 報告会 2022-2023「教育が社会を変える」

今年度のLEARNオンライン報告会を開催させていただきます。

事前にお申込みいただければ、どなたでもご参加いただけます。

多様な子ども達と未来につながる教育にご関心のある方に是非、ご紹介くださいませ。

LEARN報告会 詳細/お申込みはこちら

------------------------------------------------------

●LEARNメッセージ #005

「見えない・聞こえない人と、君ならどう話すか?」

もし君の目の前に、見えない・聞こえない人があらわれたら、君はどうやってその人と話をしますか?

<講師>福島智 東京大学先端科学技術研究センター 教授

LEARNメッセージ #005 詳細/お申込みはこちら

2022年活動報告

教育が社会を変える

それぞれの個性を伸ばす教育プログラム「LEARN」

2023年02月15日(水)

今年度も、あらゆる子ども達の未来の教育のためにご支援を賜りまして

個人の方々、企業・団体様へ、心より感謝申し上げます。

皆様のご支援で今年度「LEARN」で取り組んできたご報告を以下に差し上げます。

LEARNのホームページはこちらからご覧いただけます。

https://learn-project.com/

■活動内容■

(1) 成績・障害・コミュニケーション能力不問

子どもの「やりたい」「やってみたい」を応援するスカラーシップ「 LEARN ONE 」

社会や学校の評価を気にせず、ただ「好きだから」「やりたいから」とやり続けている子ども達の活動を応援するために個別申請型スカラーシップとして活用させていただきました。

また、LEARNプログラムに参加したいが経済的などの理由で参加を悩む子ども達への参加費用としても活用させていただきました。

(2) 教育プログラム

活動を通して生きるための力を学ぶプログラムを企画し以下の3種類に活用させていただきました。

① 悶々と今の自分に悩む子ども達へ 「 家出プログラム 」

② 夢に向かう力を引き出すプログラム 「LEARN with Porsche 」

*ポルシェジャパン様のご支援で作成したプログラムです

③ 言葉で表現することを超えて考える 「 アートプログラム 」

■活動実績■

■活動報告・参加者感想■

https://learn-project.com/7541/

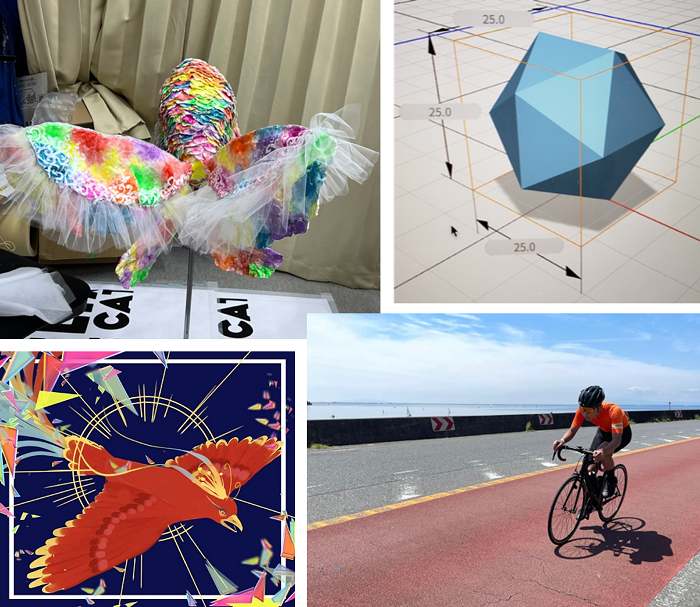

奨学生の作品・活動の様子

(2)教育プログラム

① 家出プログラム(2023年2月1日〜5日)

「 1週間の家出をしてアルバイト体験をする旅 2023 」

このプログラムでは、家を離れて旅をし、たどり着いた先では働くことを体験します。

旅の道中は基本的には1人で過ごし、情報機器、そして、本も手にすることができない中で、ひたすら自分と向き合い、考え、家を離れるからこそ見えるものに思いを巡らせます。そして、大自然の中で働く体験を通して、働くとは?を考え続けます。

将来に不安を感じ、悶々と暮らす子ども、未来に向かって歩き始めたいのだけど、誰かの後押しが欲しい子ども、親に申し訳ないなと思いながらも喧嘩ばかりして後悔する子ども、様々な子どもがこの家出旅にやってきます。今年度は4人の子どもたちと旅に出てきました。後日、LEARNホームページにて活動の詳細をご報告いたします。

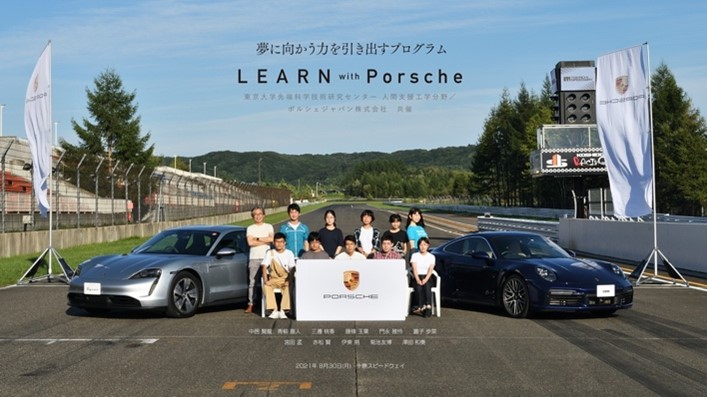

② LEARN with Porsche(2022年8月22日〜26日実施)

「 受験勉強に忙しい、中・高校生の君たちへ

君の学びを変えるサマーセミナー『見えてないものを見てみないか?』 」

このプログラムでは、ブラックボックス化した社会をのぞき、日常では意識していない物やことに出会うことで物事の本質を追究していくカリキュラムを用意し、4泊5日の合宿を通じて子どもたちが学びを深めました。報告動画を近日中にLEARNホームページにて公開予定です。ぜひご覧くださいませ。

<参加者からの感想(一部抜粋)>

学校から出たら、私は突然無力になった気がした。私は相対評価でしか自分を測れていなかった。一緒に参加した友達の中には、学校に行っていないという子もいた。自分が心から好きな世界が、学校には無いから、行かない。ただそれだけ。学校に行かないことは何の問題でも無い。むしろ、何も考えず、好きなことさえあやふやなまま何となく生きている私の方が問題だと思った。私には何も無いんだと気づいてしまった。悲しかった。

このプロジェクトの学びは、いつか、その時が来たら分かると言われた。その時、私は絶対評価で自分を好きでいたい。そして、誰かも分からない子供たちに絶大な信頼を向けられる素敵な大人になっていたい。種を撒く側の人になっていたい。(高2)

毎日違ったメンバーと行動して話をしているうちにお互いの違いに気づき、違いを認め合い価値観が変わったこと。伝統を受け継いで守ろうとする一生懸命な人たちがいること。自分が思っているのとは違った、その職1本で生きてきた職人の本当の姿を見れたこと。離れた場所に住んでいて生まれや育ちが違っても、話が合い分かり合える、喜びあえる友達がいること。世の中のすべてを体験して知ることは難しいが、自分にとって学べることはたくさんあるということ。学びとは、自分から主体的に取り組んで初めて得られるものであるということ。学びの本質は身をもって体験して理解する所にあるということ。まだまだあるが、ぱっと思いついたものだけでもこんなにたくさんある。このどれもが、僕にとって大切な宝物だ。これからの人生で、この経験は間違いなく大きな糧となるに違いない。ただ、それを美化して生きていくだけでは意味が無い。経験を通して今後どうしていくべきか、得たものをどう利用するか自分で考えて実行して初めて意義のある経験に変わると思う。(高2)

③ アートプログラム(2022年10月25日)

学校の勉強とは違う世界を体験しよう

「 馬に鹿を貼ったらチョコレートになる?!

– いらないものが必要なもの コラージュに学ぶ自由な発想 – 」

このプログラムでは、コラージュの第一人者である伊藤桂司さんを講師にお招きし、伊藤さんの作品を見てお話を伺い、実際にコラージュを製作してみました。コラージュには、作品の制作過程において元々の意味を離れて新しい意味を創り出していく世界があります。講師の伊藤さんは、作品を見る際に、「違和感」や「創った作品の説明ができないこと」におもしろさを感じられるそうです。軸から逸れても構わない、作った作品に良し悪しもない。自由な発想と視点で参加者それぞれが創作に取り組みました。

<参加者からの感想(一部抜粋)>

白い紙の上に自分の世界がどこまでも自由に出来上がっていく様子が、とても面白かったです。創造の意味を考えることもなく、また問われることもなく、「求められる答えに応える責任や圧力」というストレスから解放される感覚を得られたことが、何よりの発見でした。(26歳)

いつもは何するにしても迷う時間が苦痛でしかなくて、正解を正確に出さないとって思っていて苦しかったんですが、どうしようかと考える時間も全部が作品になった気がして心がほくほくしました。正解がないし設計図もないし間違いもないっていいですね。(19歳)

仲良くなった友達と「ここはこれに合うんじゃない?」と意見の交換をしたり、面白いものと面白いものを混ぜてスーパー面白いものにするのは別格の楽しさでした!(中1)

LEARNのホームページはこちらからご覧いただけます。

他の活動報告もご覧いただけます。

https://learn-project.com

LEARN 報告会 2021-2022「子どもが変える未来の学び」を開催しました。

2022年05月30日(月)

2021年4月より新たにLEARNという新しい教育を始めることができました。

2021年度の活動報告ならびに、ご支援のお礼をお伝えすべく、2022年3月26日(土)にオンラインにて報告会を開催いたしましたので、収録映像とともに報告させていただきます。

コロナ禍でのスタートとなり、思うように開催できないことも多くありましたが、その分、子ども達と一緒に「自分たちのプログラム」をどう進めるべきかを考えるまたとない機会になりました。多様な子ども達と少しずつ未来につながる教育が動き出しております。

皆様のお力に支えられて活動が進んでおりますこと、心より感謝申し上げます。

子どもたちの「やってみたい」という思いが突き動かすエネルギーを今後ともどうぞ一緒に楽しんで見守っていただけたら幸いです。

第一回 LEARN ONEスカラーシップ 募集開始

2022年01月26日(水)

<第一回 LEARN ONE 2022 @個別申請スカラーシップ>

『第一回 LEARN ONEスカラーシップ 募集開始』

■■ 成績不問・障害不問のスカラーシップ・プログラム ■■

社会や学校の評価を気にせず、「好きだから」「やりたいから」という内発的動機付けから活動している子どもが、これからの社会をもっと豊かで楽しい活力あるものにしていくと考えています。そこで、成績不問、障害不問、コミュニケーション能力不問のスカラーシッププログラムを始めます。現在は第一回目の募集を受付中。

新しい扉を開こうとしている彼らに共感し、応援しようという人間が、この世界にいることを彼らに伝えたいと思います。

① 個別申請スカラーシップ

第一回 LEARN ONE 2022 @個別申請スカラーシップ 募集中

② LEARNプログラム参加スカラーシップ

LEARN ONE プログラム 2022 @日本旅『1週間の家出をしてアルバイト体験をする旅』

プログラム間も無く実施

2021年活動報告

2022年01月26日(水)

これからの社会を生き抜く上で、重要な学びを子どもたちへ

さまざまな学びの場と機会を東大より届け始めています。

■■ 子どもの学びプログラム ■■

2021年8月27日〜31日

LEARN with Porsch 『夢に向かう力を引き出すプログラム』

東京大学先端科学技術研究センター人間支援工学分野は、ポルシェジャパン株式会社(以下、ポルシェジャパン)とともに夢に向かう力を引き出すプログラム「LEARN with Porsche」を実施しました。ポルシェジャパンは、若者が意欲と創造性を持ち、夢を叶え、日本の未来を担う人材へと成長することを願いご支援をいただいております。

このプログラムは、未来の壁に立ち向かっていくスカラーシップ生を選考し、これからの学びに必要な心構えと夢をプレゼントする独自のイノベーティブなスカラーシッププログラムです。これからは、自然災害やコロナ禍など不確定・不安定な状況下にも、リアルな生活の中に社会の現実を直視し、そこで得た経験、教科書やネットで学んだ知識を結びつけていく必要があります。それと同時に、非日常な体験を通して課題に立ち向かう突き抜けた力を養うことも大事だと考えます。このプログラムでは、情報機器を使わず経験や体験、人との関わりを通して答えを導き出すようなカリキュラムを用意し、4泊5日の合宿を通じて子どもたちが学びを深めました。

2021年09月17日

LEARNメッセージ #001「違いを楽しみながら生きる」

LEARNメッセージでは、様々な視点において、子どもたちに紹介したい大人の声を届けていきます。第一回目の講師は、漫画家・文筆家のヤマザキマリ氏でした。

人と一緒にいることは必ずしも「通じる、通じない」が重要ではなく、「今を共に生きている」ただそれだけでいいのかもしれません。生きにくさを感じている子どもや、育てにくい子どもを理解しようと奮闘されている親御さんに、評価をすることよりも、ただありのままを受け入れながら生きることの豊かさを、ヤマザキさんの子育て経験も踏まえながら伝えていただきました。そして、これからの社会を面白く生き抜くための新しい視点を教えていただきました。

参加者からの感想(一部抜粋)

・みんなと一緒じゃなくていいんだと、わかりました。(小学生)

・「大気圏内にいたらいい」 というのが、スケールが大きくて「こういう考えもあるんだな」と思いました。(小学生)

・自分とは全然違う世界観を感じられてよかった。(中学生)

・自分にぴったり合うことがあって思わず笑ってしまいました。失敗しても良いから、「やりたいことやろう」と思いました。(中学生)

・ずっと大笑いしながら過ごせました。(保護者)

・ちょうど今私が、子供の行動や考えを理解できない、ついて行けない状態をどう整理しようか悩んでいる所でした。親だからわかって当然だとか、親なのにわからないのはおかしいとか周囲に言われることが度々あり、悩んで落ち込みを通り越して、考えても、考えてもさっぱりわからない自分が笑えてくる状況に、行き詰まっていました。(中略)今日は子供と一緒に楽しんでお話を聞くことができました。力強く熱い語りが心に響きました。(保護者)

2022年01月20日

LEARNメッセージ #002「社会も少し変わればいいのに 〜社会と向き合い続ける大人に子どもの意見を届けよう〜」

LEARNメッセージでは、様々な視点において、子どもたちに紹介したい大人の声を届けています。第二回目の講師は、社会活動家の湯浅誠氏と、LEARNディレクターの中邑賢龍氏による対談でした。

参加者からの感想(一部抜粋)

・全国に同じ気持ちの仲間がいてうれしかった。不登校だけど、学校に行っていた頃を思い出すとしんどかったなぁ。と今も思う。わかりきった事を学ぶのはつまらなかったけど、わからない人もいるだろうからみんなで教え合えたらいいと思う。家出企画は小学生でもやってほしい。(小学生)

・僕の知らない世界、路上でたくさんの人が暮らしている事を知れてよかった。(小学生)

・「いつも深く考えすぎていたなぁ。」と思いました。最近は色々(入試など)があり笑う暇もなかったのですが、久々に笑えた気がします。本当にありがとうございました!(中学生)

・とてもリアリティのある話、ありがとうございました。ホームレスの方が救急車にも乗せてもらえなかったというような、世の中が人を差別し、区別することに対して自分も嫌な気持ちになります。たとえ自分が直接関係していなくとも、人がランク付けされたりするのを見ると、モヤっとすることもありますし。その意味でも、とても共感できる話でした。(高校生)

・あまりにも気付きの多い実のある時間でした。自分が浮いている自覚があっても飄々とご機嫌に生きるのは嫌いじゃない。自分で何かをおこすことは苦手だけど、正しいと思った事についていく勇気はあると思う。周りから見たら変わった子育てだけど、興味を持ってくれる人がいる(娘の担任先生も)。楽しんで踊っていたら1人、また1人と大きな輪になっていく。世の中を良くしていく為に自分が出来ることをする。(中略)私も社会活動家の端くれのおばちゃんになれるようにこれからも子供をサポートし、少しずつ声をあげていこうと思います。(保護者)

・不登校気味の息子と拝聴しました。画面オフで手は上げられませんでしたが、チャットを送信したり、頷きながら参加していました。学校や習い事以外のコミュニティとして、またいろいろな考え方がある事を感じたと思います。学校では同調意見や一律の行動が評価され、息子の様に空気を読まない発言はマイナス意見としての評価しかありません。安心して発言できる場として認識したようなので、また開催して欲しいです。(保護者)

<LEARN基金>

東大・LEALNの活動を応援しております!

<LEARN基金>

<LEARN基金>

<LEARN基金>

<LEARN基金>

出来ることは協力させて頂きます。

よろしくお願いいたします。

<LEARN基金>

<LEARN基金>

<LEARN基金>

<LEARN基金>

<LEARN基金>

「プログラム・氷で火を起こせ!」一般的には、ありえないと思いますよね。ありえない⇨できるに変換できる力が東大・learnにはあると思います。成功を願っております。( I Wish )

<LEARN基金>

<LEARN基金>

<LEARN基金>

トヨタの三現主義とも通じる企画と思います。

長年良い業績を残している企業はどこも三現主義だと思います。

<LEARN基金>

<LEARN基金>

世の中、そのような心持ちでいられたら幸せですよね。

本日は大吉日、東大learn そして、活動に幸あれ‼︎

<LEARN基金>

<LEARN基金>

<LEARN基金>