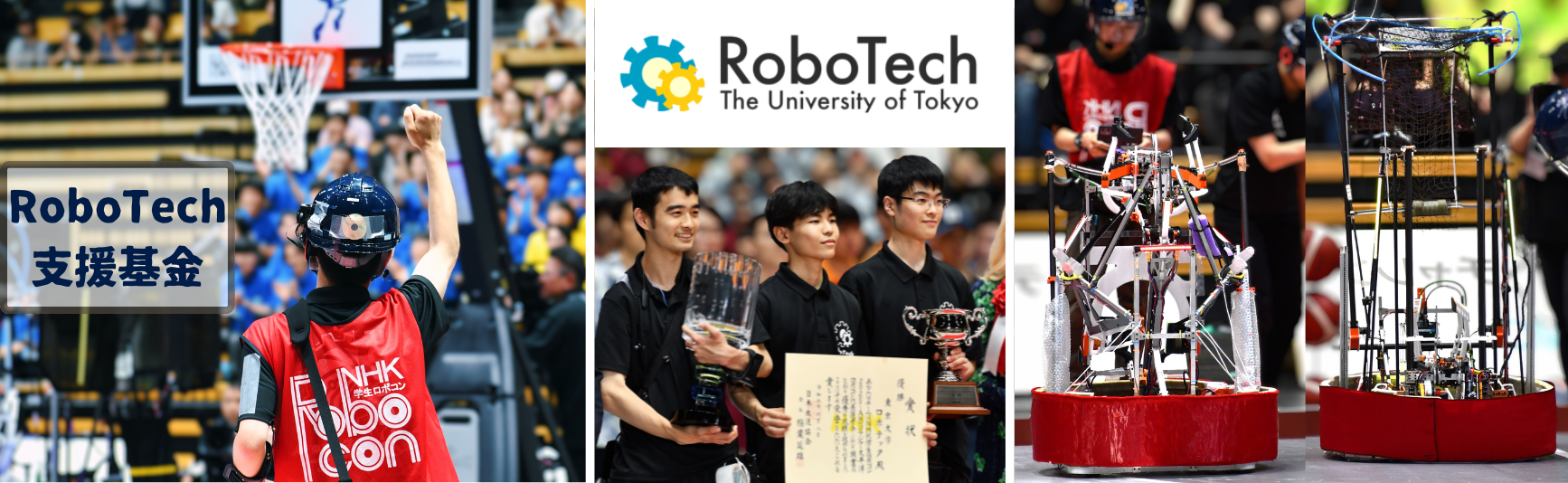

RoboTech支援基金

RoboTechとは

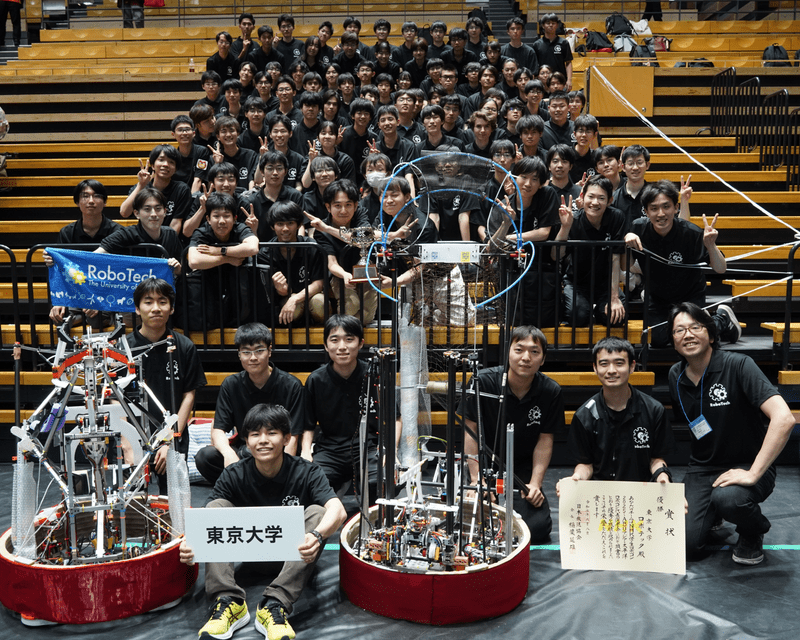

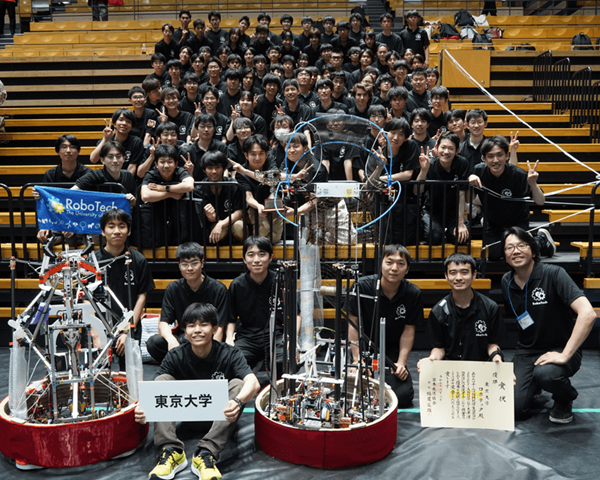

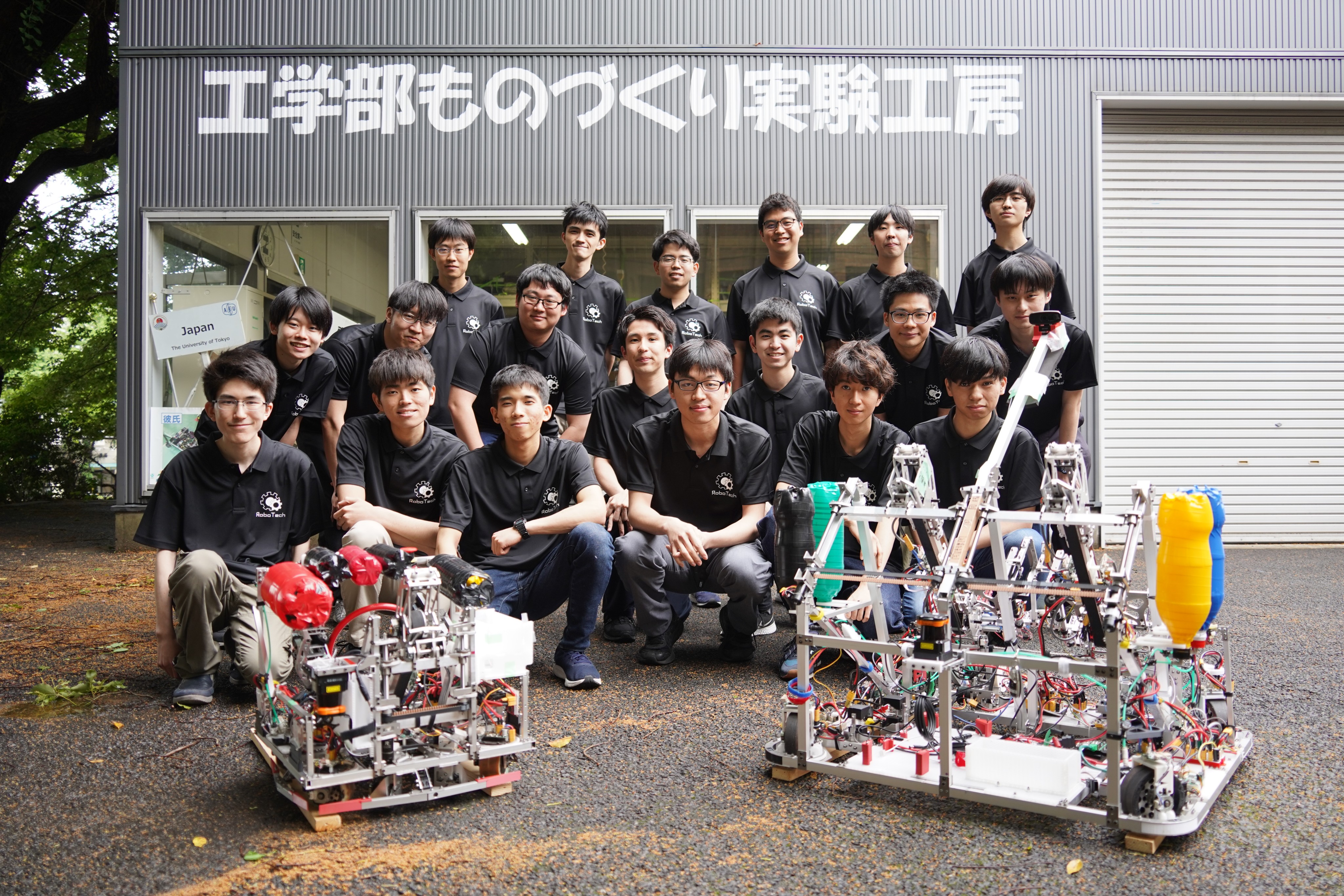

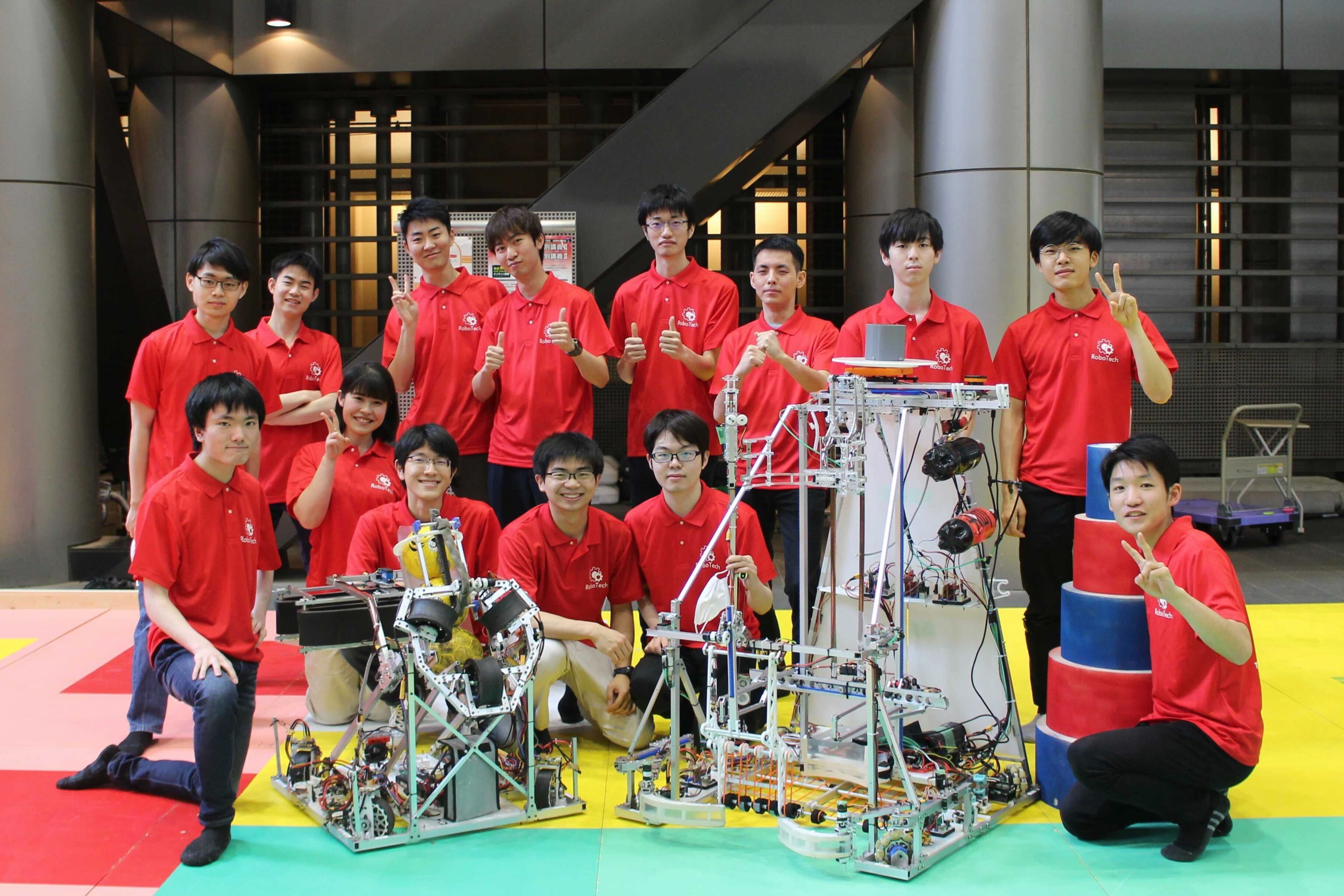

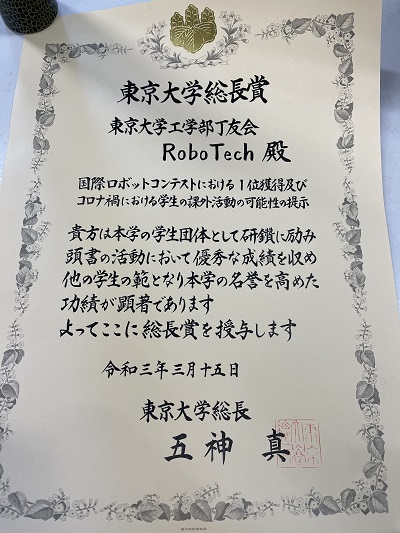

東京大学丁友会RoboTechは、全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しよう」、創造的ものづくりプロジェクト「ロボットコンテストプロジェクト」の授業の一環として、NHK学生ロボコン(国内大会)、ABUアジア・太平洋ロボットコンテスト(世界大会)での優勝を目指す団体です。現在の部員数は80名程度(全員学部生)であり、団体設立から20年以上の歴史の中で、各界で活躍する人材を輩出してきています。これまでの実績として、過去8度の国内大会優勝、3度の世界大会優勝(オンライン大会含む)、4回の世界大会ロボコン大賞(最も優れたアイデアと技術を示したチームに送られる)、3度の総長賞受賞、首相官邸表敬訪問等が挙げられます。

RoboTechでは、機械設計、回路製作、プログラミングの全てを自分たちで行いロボットを製作するだけでなく、後輩の指導やチームマネジメント、学内練習大会の運営も自ら行うことで、総合的にロボットコンテストでの優勝を徹底的に目指しています。 また、五月祭や駒場祭での子供向けロボット体験展示の開催や、科学館でのロボットの展示等、ものづくりの魅力を子供に伝える活動も行っています。

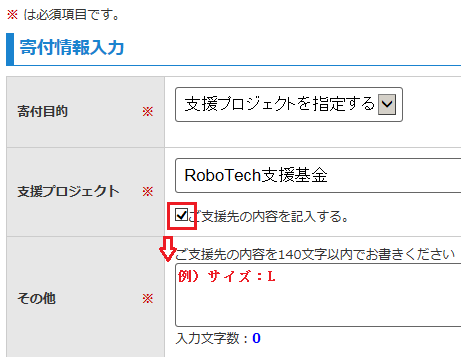

RoboTechご支援のお願い

RoboTechに参加している学生は、不足する活動資金を補うために部費を支払う必要があり、そのためにアルバイトをしてロボット製作に専念できない学生や、活動費を支払えず辞める学生もいるのが現状です。また、限られた予算内でロボットを製作するために、一度使ったネジを種類や長さごとに仕分けてもう一度使ったり、必要な書籍を購入できなかったり、優勝したロボットであっても毎年分解して部品を使い回すため、後輩が実機から学べない等の不便が生じております。

皆さまのご支援で、部員がロボット製作に専念でき、世界で戦えるロボットを製作することが可能になります。ロボットコンテストでの優勝という実績を上げることに加え、ロボットコンテストに参加することで、学生のロボット関連技術の習得、チームとして団結して優勝を目指す過程での人間的成長が見込まれ、将来各界でリーダーシップを発揮し活躍する人材の輩出が見込まれます。どうか温かいご寄付を賜りますようお願い申し上げます。

ご寄付の活用方法

頂いたご寄付は機械装置費、回路製作費、制御物品費、工具、PC関連、書籍に活用する予定です。

活動報告・使途の報告

活動報告は、RoboTech Official Websiteで年に3回以上行います。また使途に関する報告は、大会の結果と合わせ最終レポートとして送付する予定です。

2025年活動報告

-NHKロボコン2025・ABUロボコン2025で優勝しました!-

2026年01月19日(月)

RoboTechは、NHK学生ロボコンおよびABUアジア太平洋ロボットコンテストでの優勝に向けたロボット製作を活動の軸としております。その他にも、東京近郊の大学が集まる新人戦への参加や、五月祭や駒場祭での体験企画の実施、講義科目として開講されている駒場での全学ゼミや本郷での創造的ものづくりプロジェクトへの協力など、様々な活動を通じてものづくりを実践しつつ、その楽しさを多くの人に広めています。

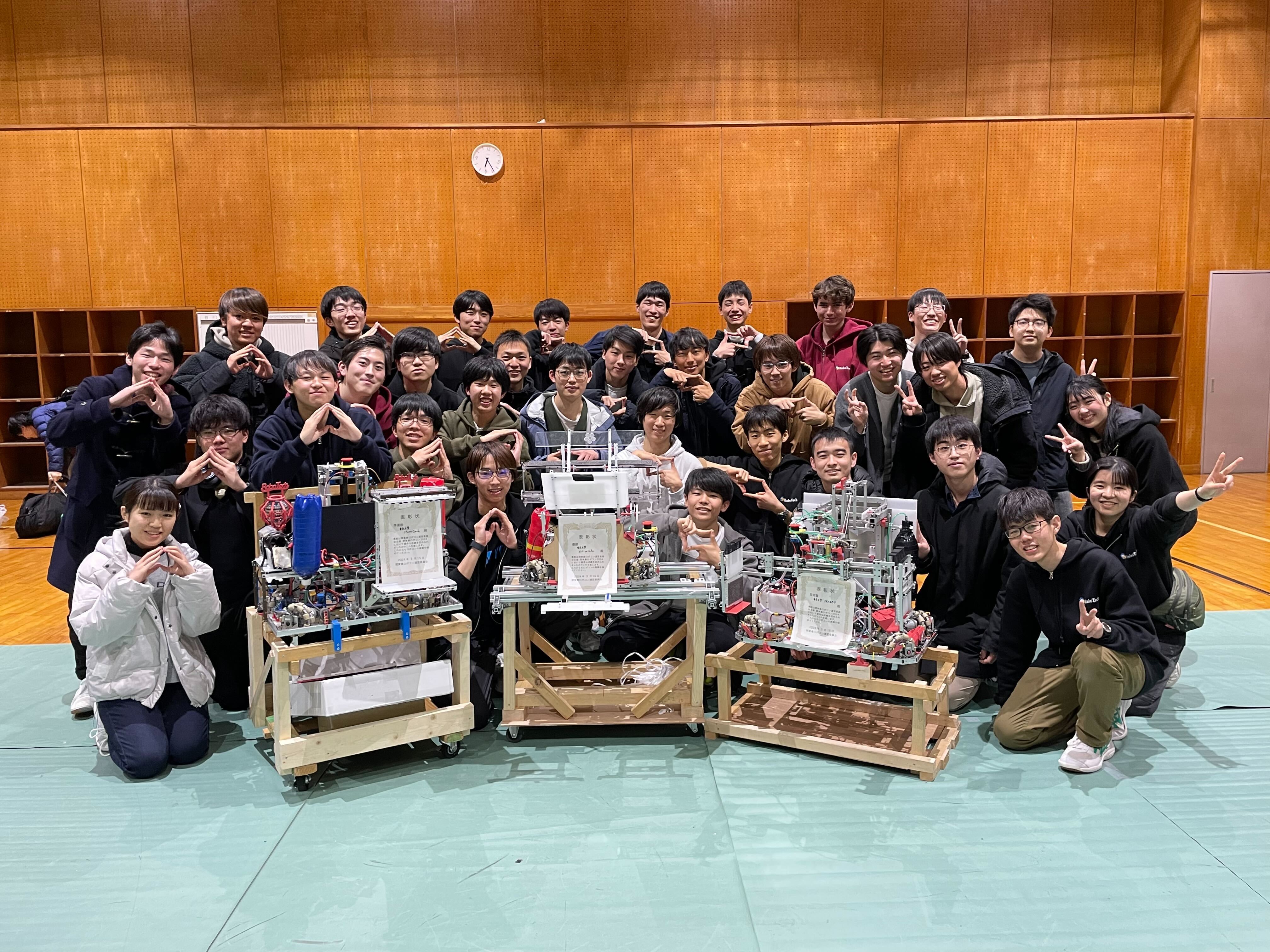

2025年は、NHK学生ロボコン・ABUロボコンの両大会で悲願の優勝を果たすことができました。

このような素晴らしい結果を残すことができましたのも、ひとえに日頃よりRoboTechを応援・ご支援いただいている皆様のお力添えの賜物でございます。厚く御礼申し上げます。

1. 学生ロボコン

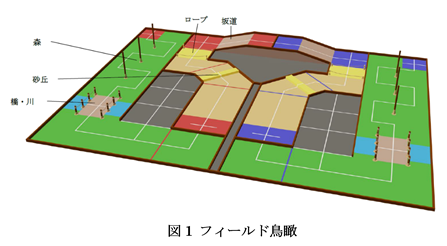

1.1. ルール紹介「ROBOT BASKETBALL」

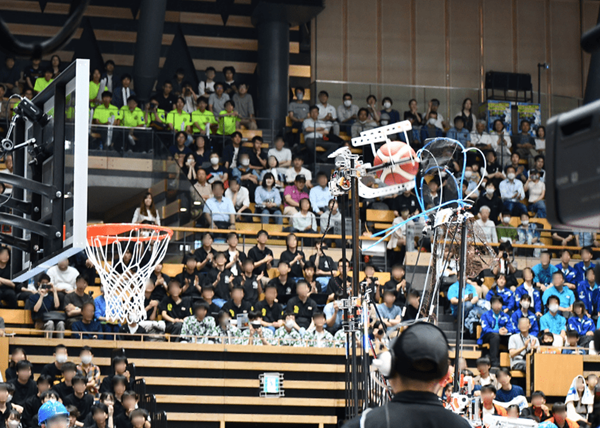

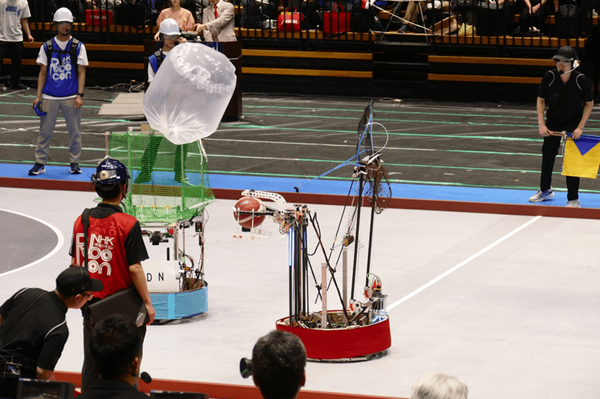

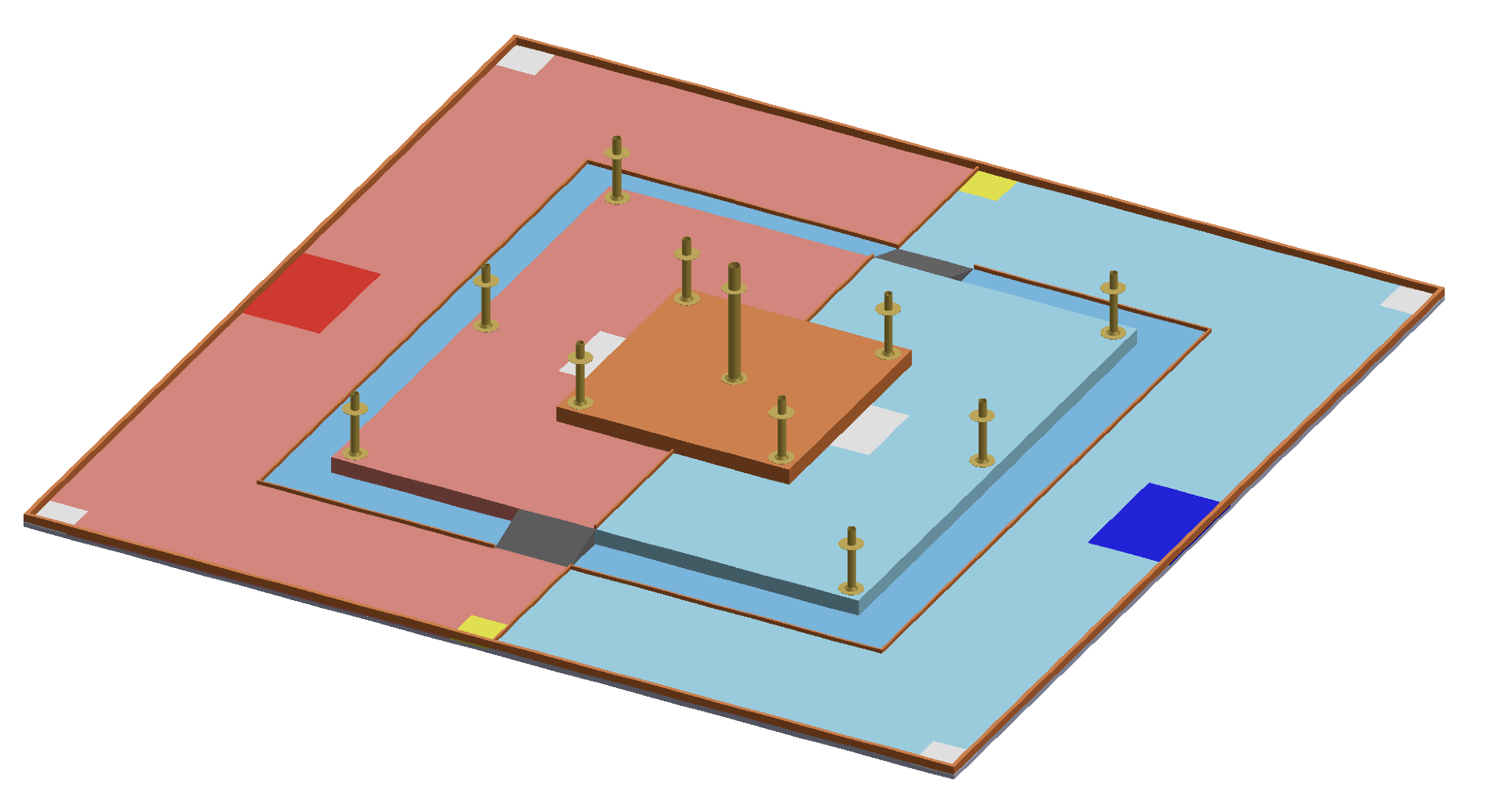

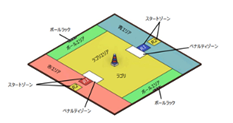

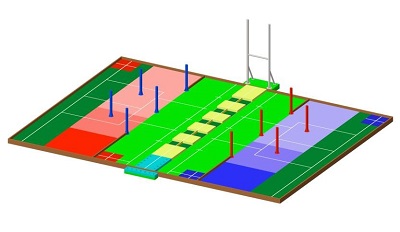

今年の競技課題は、「ロボットバスケットボール」でした。1チーム2台ずつのロボットがバスケットボールのフィールドを駆け回りながら、ドリブルやパス、シュートを繰り広げていきます。

2チームが赤コートと青コートに分かれ、20秒ごとに攻撃権が交代していきます。各ポゼッションの開始時には自陣からスタートします。攻撃側は相手陣地に入る前に「ドリブル」または「パス」を行うことが必要です。試合時間は予選が120秒、決勝トーナメントが160秒で、得点の多いチームが勝利します。

得点方法は、通常の2ポイント・3ポイントシュートに加え、ダンク(7点)、およびファウル・違反による得点の4種類があります。

例年のタイム勝負とは異なり、ロボット同士の接触や操縦・戦術が勝敗を左右する点が、今年度のルールの特徴です。

1.2. ロボットの紹介

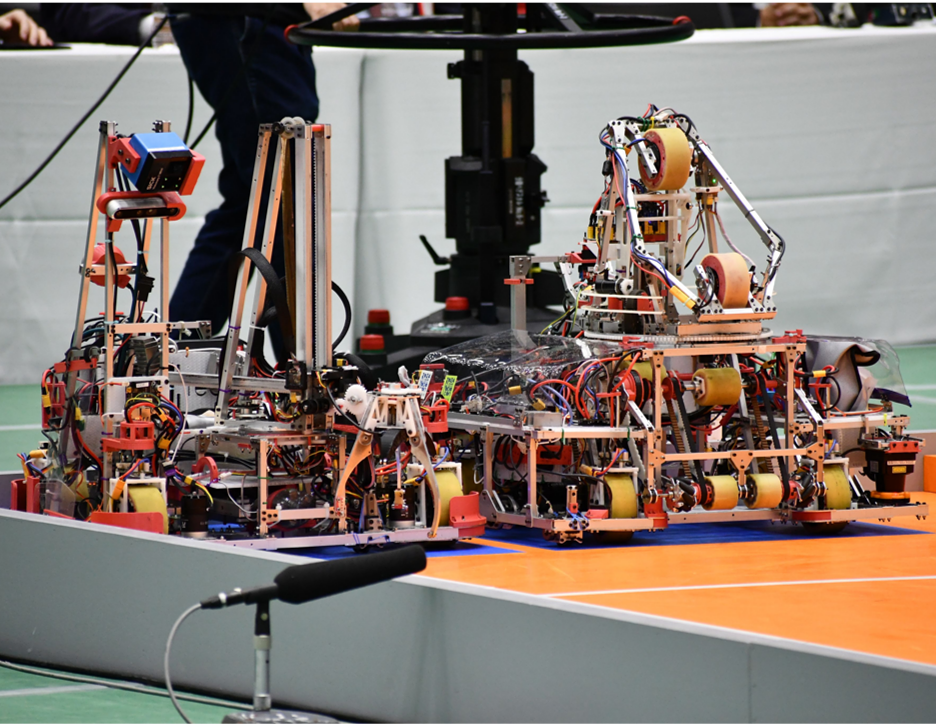

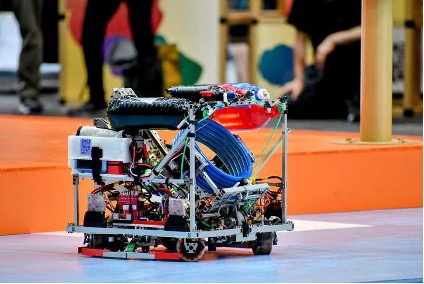

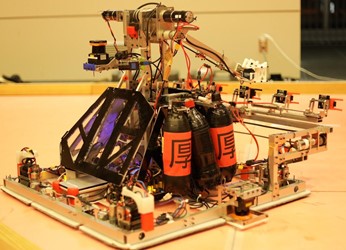

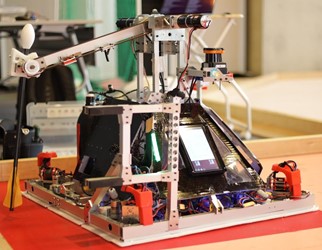

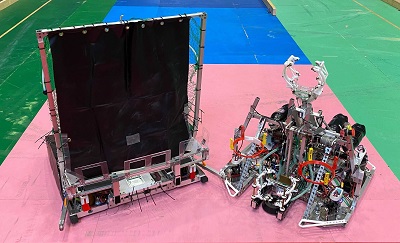

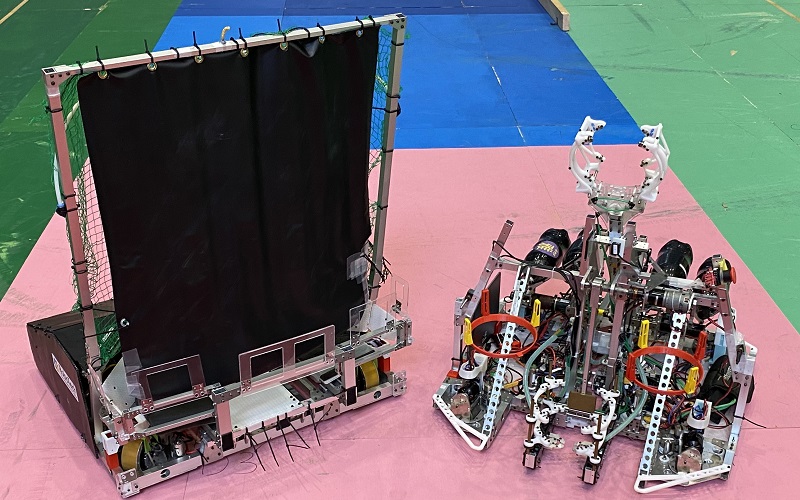

「震天」と「動地」の2機体を製作しました。

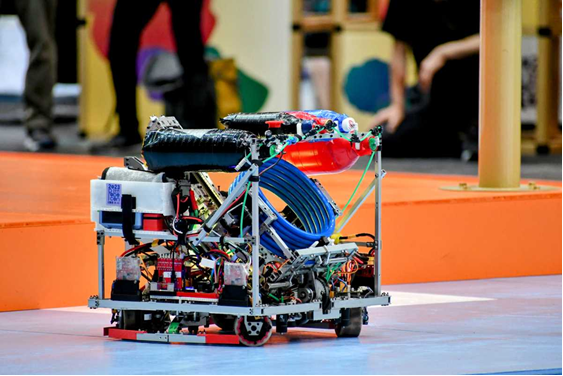

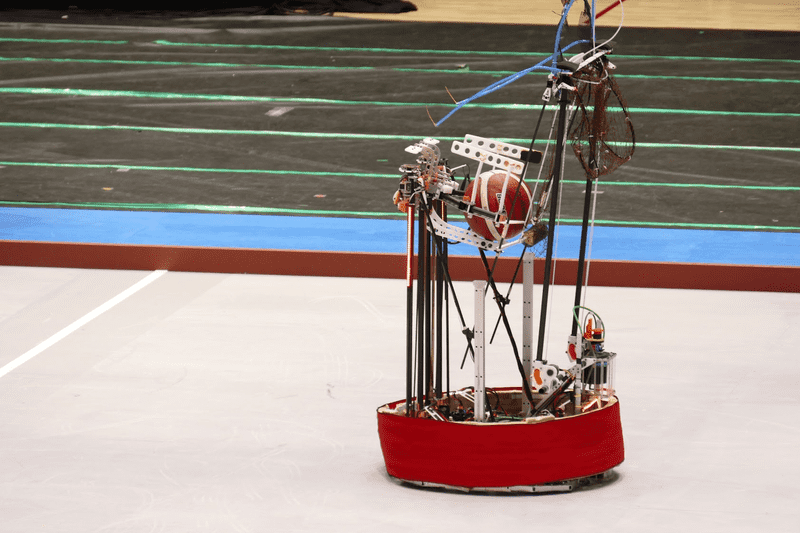

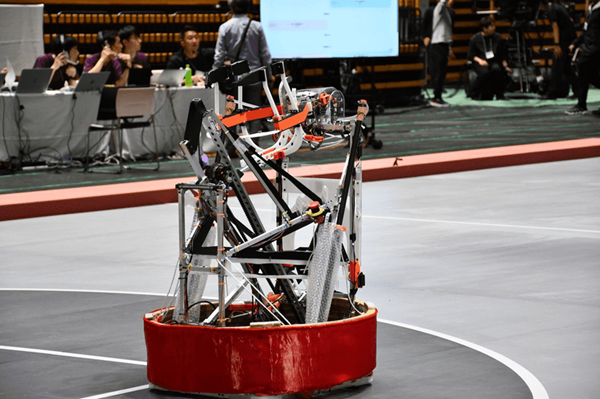

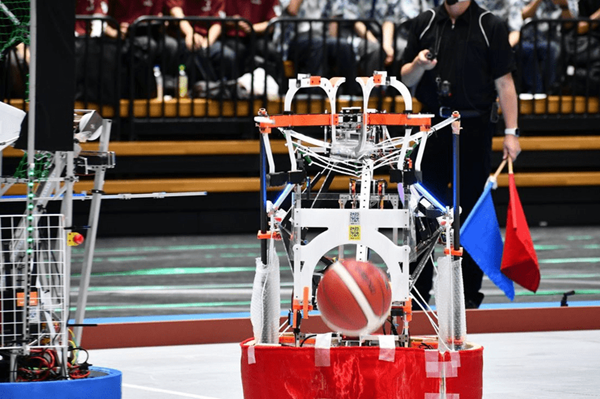

1.2.1. シュートロボット「震天」

天を震わす力強いシュートが得意なロボットです。

正確な3ポイントシュートはもちろん、「動地」にパスをつなぐこともできる他、素早いドリブルも可能で、戦術の幅が広がります。相手のシュートを防ぐブロック機構と、ドリブルを妨害するスチール機構も特徴です。

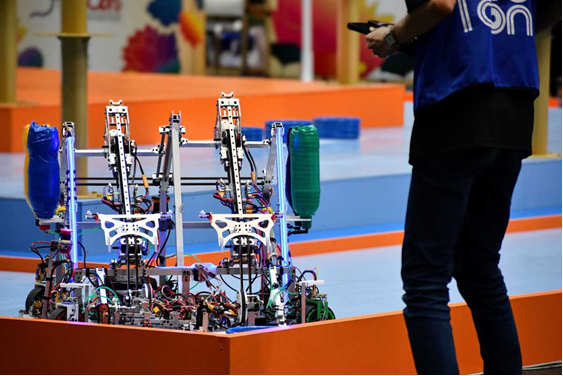

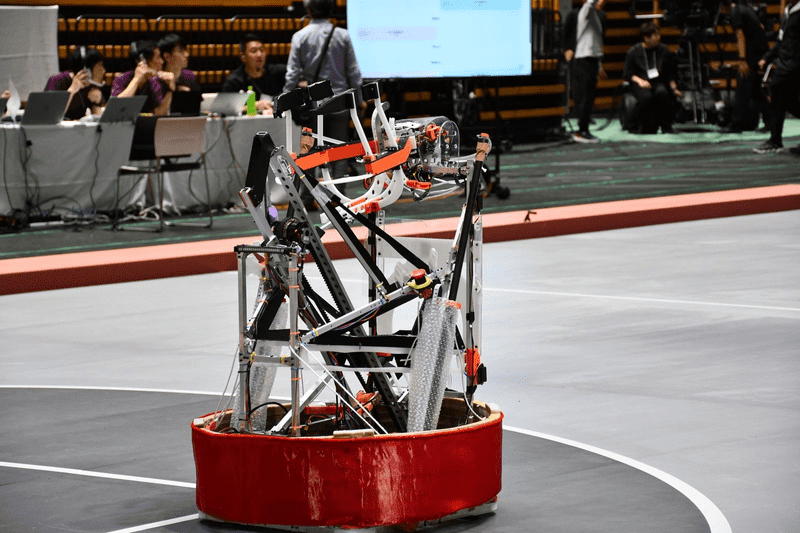

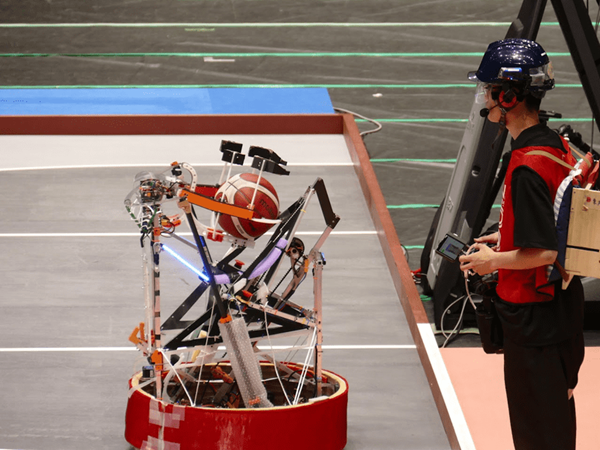

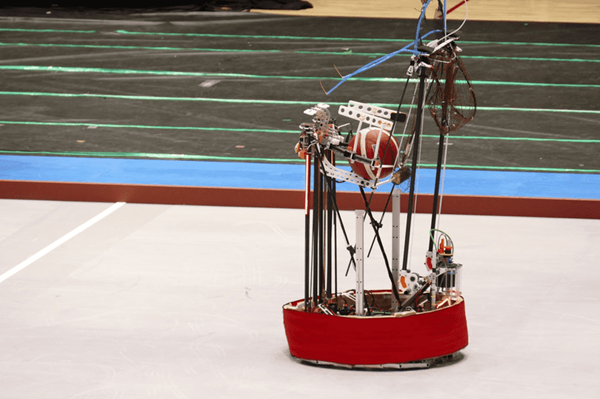

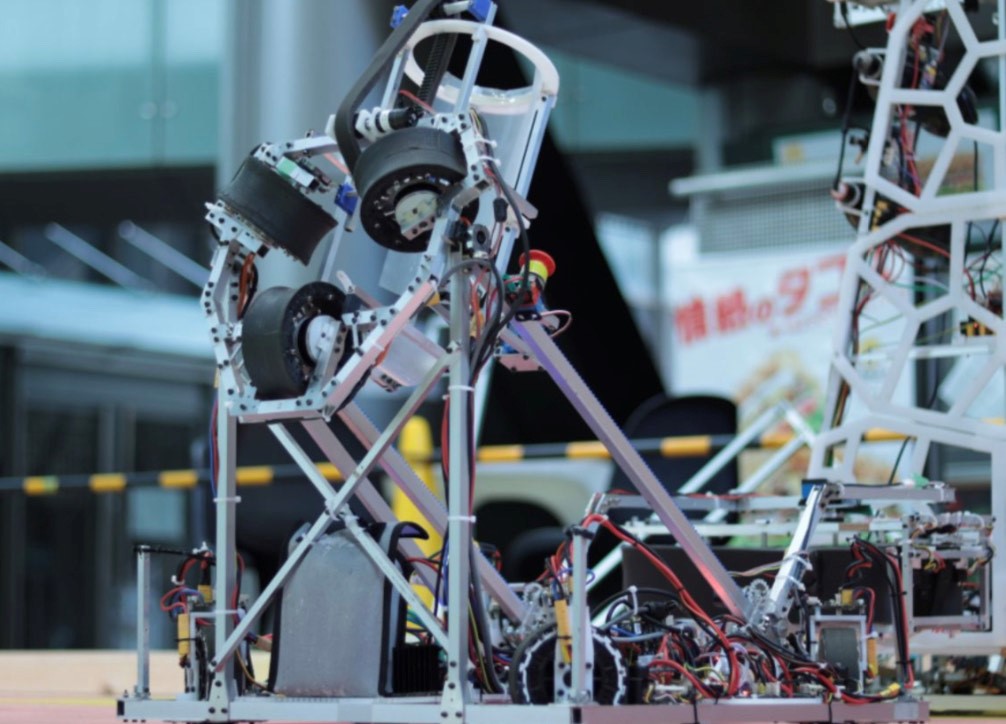

1.2.2. ダンクロボット「動地」

地を動かすような高いジャンプが得意なロボットです。

ジャンプをして、ダンクシュート(7点)を決められる上、遠くからの3ポイントシュートも可能です。ドリブルをすることも、「震天」からのパスを受けるレシーブ機構を用いて相手のシュートを妨害することもできます。

1.2.3. 機体紹介動画

NHK学生ロボコン2025に向けて製作したロボットの紹介動画がRoboTech公式YouTubeにございますので、ぜひご覧ください。

YouTube URL: https://youtu.be/kH7lTNDEHLw?si=v_poyqG61nu281ds

1.3. NHK学生ロボコン2025(6月)

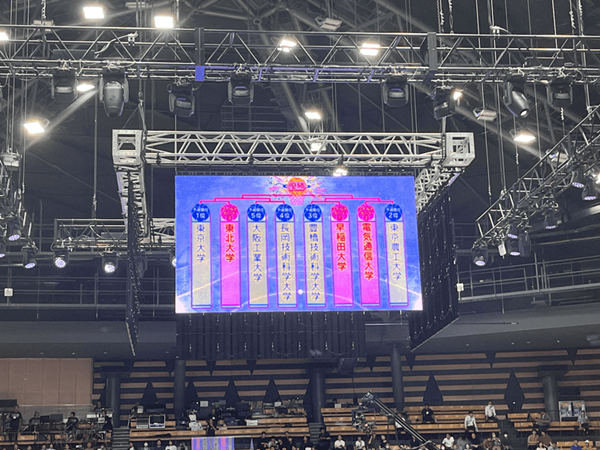

NHK学生ロボコンは、国内予選と位置づけられる大会で、日本全国の大学から集まった17チームが熱い戦いを繰り広げました。

1.3.1. 大会結果

優勝

予選第1試合:vs 大阪大学 勝利(13-0)

予選第2試合:vs 工学院大学 勝利(8-0)

準々決勝:vs 東北大学 勝利(2-0)

準決勝:vs 長岡技術科学大学 勝利(9-0)

決勝:vs 豊橋技術科学大学 勝利(7-3)

東京大学RoboTechは、事前のビデオ審査によりシードチームとして選出され、予選リーグでは大阪大学、工学院大学と同じAグループに割り当てられました。

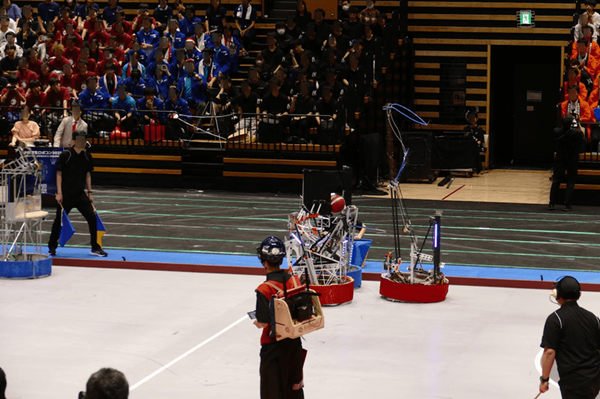

予選第1試合ではダンクシュートの大会唯一となる成功を見せ、さらに3ポイントシュートも2本決める好調な滑り出しを見せましたが、着地時の接触によりダンクロボットのジャンプ機構が破損するというアクシデントが発生しました。短時間で修理と再調整を行い復旧を図りつつ、第2試合では「震天」の安定した3ポイントシュート2本と相手のファウルによる得点で勝利し、予選を1位で通過し決勝トーナメントへ進出しました。

準々決勝では両チームともロボットの不具合により一対一の展開となりましたが、冷静に対応し勝利を収めました。準決勝では3ポイントシュートを3連続で成功させ、決勝進出を決めました。

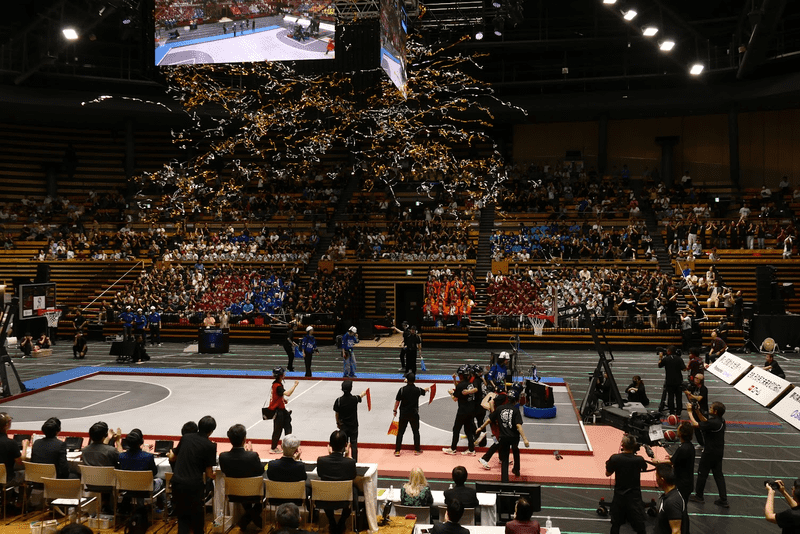

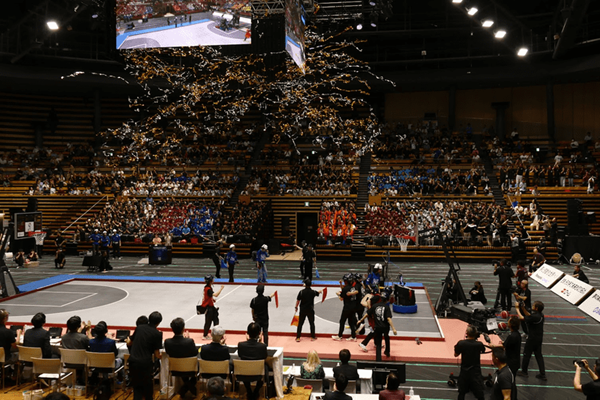

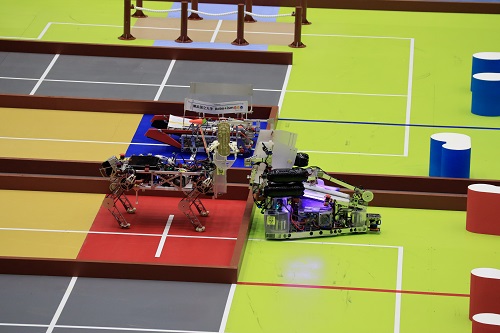

決勝戦は豊橋技術科学大学との対戦となりました。前半は互いに3ポイントシュートを打ち合う接戦となり、相手の高い位置からのブロックに苦戦しました。試合終盤、ダンクロボットが相手2機の間を突破して前線へ進出し、ペイントゾーンからダンクシュートを狙いましたが、相手機体の接触で失敗しました。しかし、この接触が相手のファウルと判定され、7点を獲得しました。その後は相手の攻撃を抑えきり、優勝を果たしました。

1.4. ABUロボコン2025(8月)

ABUロボコンは、アジア・太平洋地域の学生が参加する国際的なロボットコンテストです。

毎年異なる開催地でテーマが設定され、その年のルールに基づいて、ロボットを設計・製作し、競技を行います。

NHK学生ロボコンでもABUロボコンと同様のテーマで競技が行われ、NHK学生ロボコンで優勝したチームがABUロボコンに出場することができます。

2025年はモンゴルのウランバートルで開催されました。

モンゴルは広大な草原と遊牧文化で知られている国で、首都ウランバートルはモンゴルの政治、経済、文化の中心地です。

市内中心部にあるASAアリーナで大会が行われました。

1.4.1. 結果

優勝

予選第1試合:vs スリランカ代表 勝利(13-0)

予選第2試合:vs マレーシア代表 勝利(14-0)

準々決勝:vs インド代表 勝利(8-6)

準決勝:vs ベトナム代表 勝利(12-9)

決勝:vs 香港代表 勝利(12-9)

大会前日に行われた模擬試合の結果、東京大学RoboTechは上位に分類されました。

予選リーグではグループCに割り当てられ、スリランカ、マレーシアのチームと対戦しました。

予選第1試合では、唯一無二のダンクシュートを成功させ、さらに高精度な3ポイントシュートも決めて合計13点という高得点を叩き出しました。続く予選第2試合でも3ポイントシュートを着実に重ね、14点を獲得しました。

準々決勝では、先に3ポイントシュートを決めるも、相手に連続で3ポイントシュートを決められリードされてしまいます。最終ポゼッションの残り7秒で3ポイントシュートを決め返し、逆転勝利をつかみ取りました。

準決勝では一進一退の攻防が続きましたが、試合終了間際に3ポイントシュートでリードを奪い、そのまま勝利を決めました。

決勝戦は、香港大学との対戦となりました。相手チームの洗練された動きに苦戦し、一時は6点のリードを許してしまいます。しかし、RoboTech操縦者の冷静な立ち回りと的確な判断によって、ダンクロボットが相手のゴールに接近します。シュートロボットからの的確なパスを受け取り、起死回生の一発逆転となるダンクシュートを決め、悲願の世界大会優勝を達成しました。

2. 新人大会

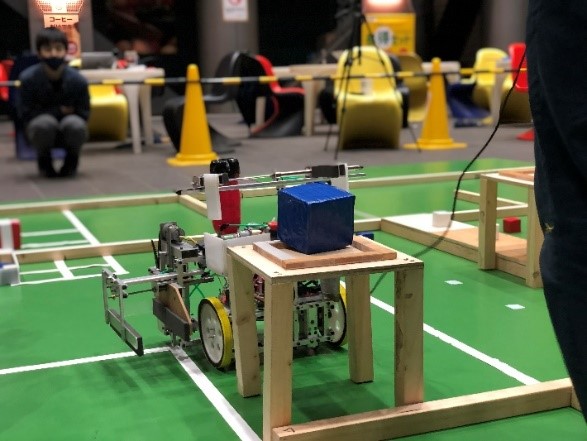

2.1. 関東春ロボコン2025(3月)

RoboTechからは、新人チーム2チームが出場しました。

関東春ロボコンは関東周辺の大学が共同で運営する新人大会です。ロボットの製作技術やチーム運営のノウハウを身につけるために、RoboTech1年生が毎年出場している大会です。

「しゅんぶんぶん」は最後まで粘り強く健闘しましたが、惜しくも予選敗退となりました。「ハニーワーカー」は予選リーグにてVゴール「蜂蜜狂宴」を一度達成し、全体8位で決勝トーナメントに進出しましたが、決勝トーナメントでは思うような結果を残せず、1回戦で敗退となりました。

2チームともに、十分な実力が発揮できずに悔しい結果となりましたが、この先のNHK学生ロボコンに向けて、学びのある大会となりました。

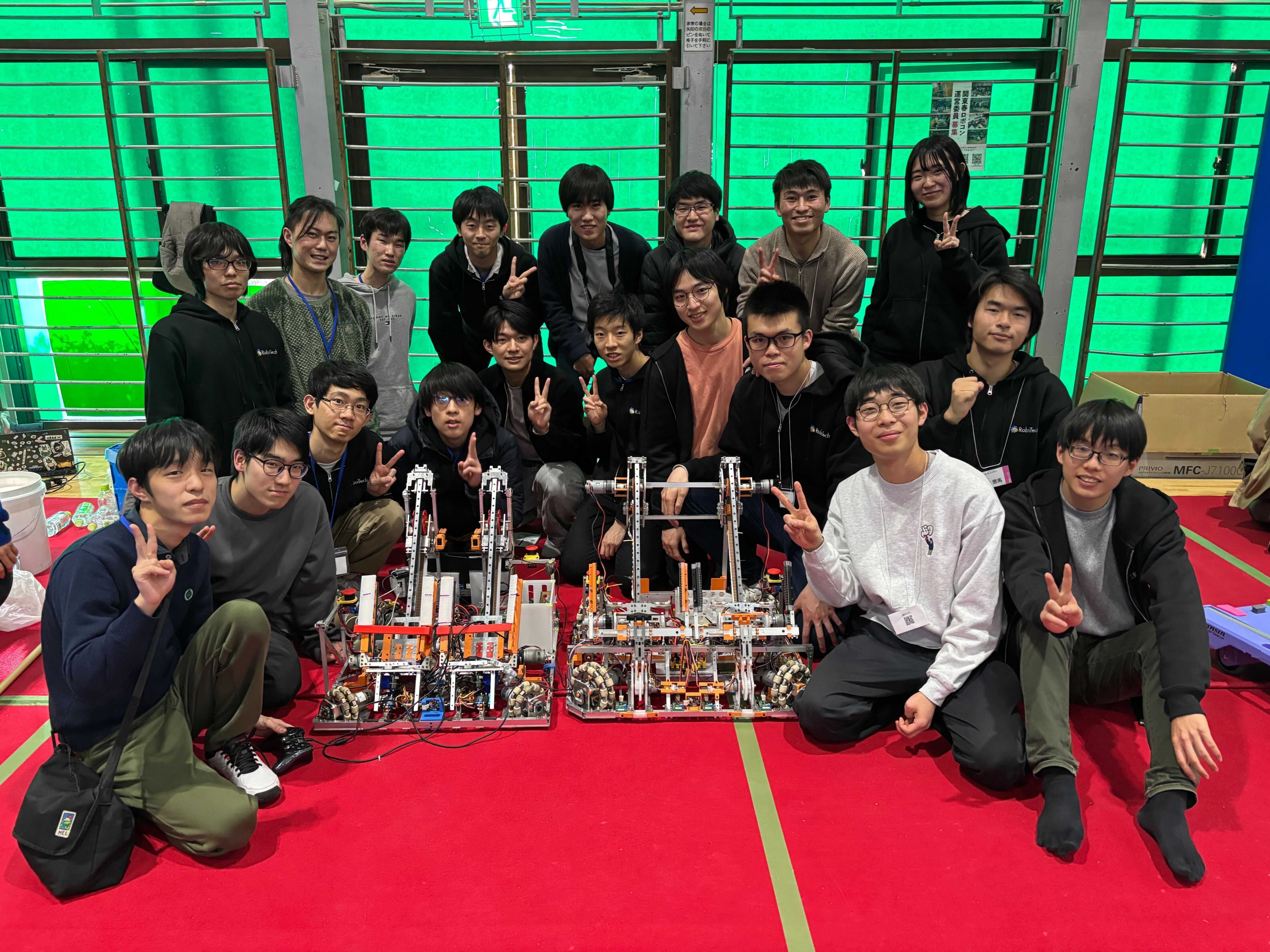

2.2. F3RC2025(9月)

新年度、新たにRoboTechに入部した部員が、6つのチームに分かれて出場しました。

「10億V」と「Einstein」の2チームは決勝トーナメントに進出するも、他大学の安定した素早い動きにあと一歩及ばず、共に準決勝敗退となり、「10億V」が第3位という結果に終わりました。また、「あ二輪」がデザイン賞を獲得しました。

試合後には各参加チームが自分たちの制作したロボットを紹介し、質疑応答をするなどして技術交流を行いました。

F3RCは競技ルール作りから当日の運営まで他大学のロボコンチームと協力して行うため、大学のものづくり団体間の交流の場ともなっています。

3. 対外活動

3.1. 五月祭(5月)

2025年の新入部員が5月初旬に開催された部内大会に向けて制作したロボットの操縦体験、及び関東春ロボコン2025に出場した機体のデモ走行を行いました。バラエティ溢れる展示となり、ご来場の方々に大変ご好評をいただきました。

3.2. ホームカミングデー(10月)

2025年10月18日に開催された「第24回 東京大学ホームカミングデイ」において、東大基金の銀杏並木ブース「東大の未来を応援!トークテントで現役学生と話してみませんか?」に参加いたしました。

当日は、ABUロボコンに出場した2台のロボット「震天」と「動地」を展示し、多くの来場者の皆さまにご覧いただきました。

同時期に参加していたGiving Campaignの広報も実施し、RoboTechを多くの方に知ってもらう良い機会となりました。

3.3. 駒場祭(11月)

駒場祭では、ロボットの操縦体験とABUロボコンの機体の展示を行いました。操縦体験では、F3RCに出場したロボットの操縦のほか、駒場祭に向けて製作したロボットでのサッカーゲームを体験していただきました。また、駒場祭に展示されるF3RCのロボットを紹介するため、YouTubeに紹介動画を公開いたしました。

3.4. エンジニアフェスティバル(12月)

東京大学工学部丁友会が主催する「小中学生集まれ!エンジニアフェスティバル in 東大」に参加しました。ABUロボコンに出場した2台のロボットやNHK学生ロボコン・ABUロボコンのトロフィーを展示し、ロボコンやロボットの魅力をたくさんの小中学生に感じていただくことができました。

4. 授業への協力

4.1. 全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しよう」

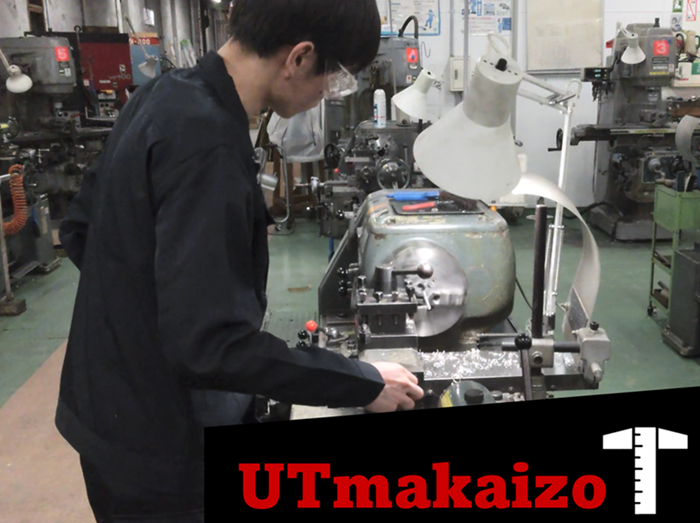

駒場の全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しようA/B/C/D」(担当教員:國吉康夫教授)の運営に協力しました。ほとんどの受講生はロボット製作が未経験であるため、機械加工やプログラミング、回路製作などの基礎的な項目については、Sセメスター期間中及び夏休みに本郷にて指導を行いました。

Aセメスターではより発展的な内容に踏み込んだ講義を部員自ら企画し、行いました。また、RoboTechの教育カリキュラムに対しての意見交換や出場した大会に対しての反省・展望を発表する場とするなど、学生たちがより綿密なコミュニケーションをはぐくみ、自主的に考え行動できるようになることを目指し、授業を展開しました。

4.2. 創造的ものづくりプロジェクト「ロボット競技プロジェクト」

本郷での専門課程で開講されている創造的ものづくりプロジェクト「ロボット競技プロジェクトI/II/III」(担当教員:國吉康夫教授)の運営に協力しました。プロジェクトの内容はNHK学生ロボコンに向けたロボット製作であり、部員が中心となってプロジェクトを進めました。

東京大学ホームカミングデイに参加しました

2025年10月28日(火)

2025年10月18日に開催された「第24回 東京大学ホームカミングデイ」において、東大基金の銀杏並木ブース「東大の未来を応援!トークテントで現役学生と話してみませんか?」に参加いたしました。

当日は、今年8月にモンゴルで開催された「ABUロボコン」に出場した2台のロボット「震天」と「動地」を展示し、多くの来場者の皆さまにご覧いただきました。

ロボットを間近でお見せしながらその仕組みや特徴をご説明し、開発の過程や大会での様子などについても多くのご質問をいただきました。

また、ロボットが動作する様子を収めた紹介動画も上映し、工夫のポイントや製作時の苦労などを交えながらご紹介いたしました。

来場者の皆さまと直接お話しする中で、ロボコンやRoboTechの活動に関心を寄せていただく貴重な機会となりました。

ブースには卒業生の方々をはじめ、お子さま連れのご家族など、幅広い層の方々にお立ち寄りいただき、温かいお言葉や励ましを頂戴いたしました。

部員一同、ロボコン連覇を目指して、今後も全力で取り組んでまいります。

引き続き、皆さまの温かいご支援とご声援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

ABUロボコン放送

2025年10月10日(金)

10月11日(土)15:05より、NHK総合テレビにて放送されます。(NHK ONEで見逃し配信中 10月18日(土)午後3:59まで)

モンゴル、ウランバートルにてRoboTechが世界の頂点を目指して各国代表校と繰り広げた熱戦の様子をぜひご覧ください。

皆様のご支援が成し遂げた世界一:東大RoboTechのABUロボコン優勝報告

2025年09月03日(水)

8月24日(日)にモンゴル・ウランバートルで開催されましたABUアジア・太平洋ロボットコンテスト2025(ABUロボコン2025)におきまして、東京大学RoboTechはオンライン大会を含め5年ぶり、現地開催としては20年ぶりに優勝を果たしました。

この度の快挙は、日頃からRoboTech支援基金を通じてご支援いただいている皆様のお力添えなくしては実現できませんでした。心より御礼申し上げます。

【大会結果(ハイライト)】

■予選リーグ(Cグループ:スリランカ/マレーシア)

・スリランカ戦:13-0。シュートロボット「震天」の3ポイント×2本、ダンクロボット「動地」のダンク(7点)が決まり、幸先の良い白星で発進。

・マレーシア戦:14-0。一度目のシュートは失敗したものの、その後は安定して加点し、2連勝で予選1位通過。

■決勝トーナメント

・準々決勝(対インド):序盤にダンク2度の失敗があったものの、「震天」が3ポイントを確実に沈め、8-6で勝利。

・準決勝(対ベトナム):熾烈な3ポイント応酬の中、「震天」が4本中4本を成功させ、12-9で勝利。

・決勝(対香港):高精度なシュートと機動力を誇る強豪相手に、一時6点ビハインド。最終局面、調整を重ねた「動地」のダンクが決まり、直前の相手ファウルによる加点と合わせて一挙に逆転。以降はリードを守り切り、最終スコア12-9で優勝いたしました。

【配信アーカイブのご案内】

当日の大会の模様は、下記の公式配信アーカイブからご覧いただけます(アーカイブは予告なく削除される場合があります)。

https://www.youtube.com/watch?v=L_5TRV88y4E

試合開始目安

・予選第1試合(対スリランカ)……2:38:20頃〜(https://youtu.be/L_5TRV88y4E?t=9500)

・予選第2試合(対マレーシア)……3:35:44頃〜(https://youtu.be/L_5TRV88y4E?t=12944)

・準々決勝(対インド) ……………5:44:15頃〜(https://youtu.be/L_5TRV88y4E?t=20655)

・準決勝(対ベトナム) ……………6:18:25頃〜(https://youtu.be/L_5TRV88y4E?t=22705)

・決勝(対香港) ……………………6:47:23頃〜(https://youtu.be/L_5TRV88y4E?t=24444)

このたびの優勝は、ひとえに皆様からのご支援・ご声援の賜物です。あらためまして、心より感謝申し上げます。

すでに来年のルールも発表され、NHK学生ロボコン、そしてABUロボコンの連覇を目指し、部員一同さらなる研鑽を重ねてまいります。

引き続き、RoboTechへのご支援・ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。

経過報告

2025年09月03日(水)

東京大学RoboTechを構成する部員のほとんどは、入部時にものづくり経験がないです。いただいたご支援はこのようにものづくりの経験があまりない我々が新入生大会や技術開拓・学生ロボコンでの機体の作り直しなどでたくさん手を動かし、洗練されたものを作り上げる技術を磨く礎となりました。長期間にわたって支援してくださった方が多く、団体として安定して技術を高めていくことができ、本年2025年度のNHK学生ロボコン、世界大会であるABU学生ロボコンでも優勝することができました。これはオンラインでの開催となった2020年大会から5年ぶり、対面大会のみですと実に20年ぶりの快挙となります。たくさんのご支援・ご応援を誠にありがとうございました。

2023年度ベスト4、2024年度準優勝、と優勝に一歩及ばない悔しい結果を糧にして、ついに2025年度NHK学生ロボコン優勝と悲願の王座奪還を成し遂げました。そして、その後の残された開発期間でより練度を上げ、ABUアジア太平洋ロボコン2025で優勝することができました。

この先、NHK学生ロボコン・ABUアジア太平洋ロボコンでの優勝を目標に据え、世界で戦える技術・戦略を武器に戦うことができるよう、力を引き継ぎ・向上させていきます。

どうぞ私たちの活動に温かいご支援と応援のほどをよろしくお願いします!

【緊急支援のお礼】 RoboTech8月24日開催の世界大会へ向けて

2025年08月22日(金)

この度、皆様からの温かいご支援により、Robotechの世界大会出場に向けた緊急支援募金が目標額に達しましたことをご報告申し上げます。さらに、今年度の年間募金目標額も無事に達成することができました。

これもひとえに、皆様の多大なるご協力の賜物と心より感謝申し上げます。

大会当日(日本時間では8月24日の午前11時開始)YouTubeにてライブ配信が行われます。

ご予定が合いましたら、ぜひ応援をいただければ幸いに存じます。

皆様からお寄せいただいたご支援は、世界大会に向けた万全の準備と挑戦に向けて大切に活用させていただきます。RoboTechは、皆様のご期待に応えるべく、日々研鑽を重ねております。

今後もRoboTechの活動状況や大会結果など、随時ご報告させていただく予定です。引き続きのご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。

【緊急支援のお願い】RoboTech 8月24日開催の世界大会出場に向けて

2025年07月17日(木)

いつもご支援をいただきありがとうございます。

東京大学RoboTechは、NHK学生ロボコン2025で優勝を果たし、8月24日開催の世界大会(ABUアジア・太平洋ロボコン)に向けて現在も準備を進めています。

世界大会への挑戦には400万円の資金を必要としています。世界への挑戦のため、皆様のご支援を何卒よろしくお願いいたします。

詳細はこちら

NHKロボコン2025の優勝報告はこちら

NHK学生ロボコン2025にて、5年ぶりの優勝!世界大会への出場を決めました!

2025年06月13日(金)

【速報】東大RoboTech 世界大会ABUロボコンへの切符を手に!

東京大学RoboTechは6/8(日)に行われました「NHK学生ロボコン2025」で優勝しました!

決勝戦では、昨年まで3連覇の豊橋技術科学大学を7対3で打ち破り、8/24にモンゴルで開催される「ABUロボコン2025」への切符を手に入れました。

ルール紹介「ROBOT BASKETBALL」

今年の競技課題は、「ロボットバスケットボール」。1チーム2台のロボットがフィールドを駆け回りながら、ドリブルやパス、シュートを繰り広げていきます。

2チームが赤コートと青コートに分かれ、オフェンス(攻撃)とディフェンス(守備)を交互に繰り返しながら、得点を競い合う形式です。

2ポイントシュートと3ポイントシュートに加えて、ジャンプしたロボットが高い位置からボールを落とす「ダンクシュート」では7点獲得できます。

ディフェンスがファウルしたときにも点数が入るため、慎重な守備も求められます。

オフェンスの時には、ドリブルをしてから相手側のコートに入るか、味方の機体にパスをしなければいけない点も、今回のルールの特徴の1つです。

ABUロボコンのルール紹介動画もぜひご覧ください!

RoboTechの機体紹介

「震天」と「動地」の2機体が出場しました!

- 震天

天を震わす力強いシュートが得意なロボット!

正確な3ポイントシュートはもちろん、「動地」にパスをつなぐこともできます。

素早いドリブルもできるので、戦術の幅が広がります!

相手のシュートを防ぐブロック機構と、ドリブルを妨害するスチール機構も特徴です。

- 動地

地を動かすような高いジャンプが得意なロボット!

ジャンプをして、ダンクシュート(7点)を決められます。

ゴールから離れたところにいても、相手の機体を超えて3ポイントシュートも決められちゃいます。

ドリブルをすることも、「震天」のパスをキャッチすることも、相手のシュートを妨害することも出来ます。

試合結果

リーグ形式の予選2試合のあと、予選リーグを勝ち上がった8チームによる決勝トーナメントがおこなわれました。

- 予選第1試合 (vs 大阪大学)

「震天」が2回の3ポイントシュートを決めた上、着地は失敗したものの、「動地」も見事にダンクシュートを決めました。

合計得点は13点と、大会最高得点をマークして勝利しました。

- 予選第2試合 (vs 工学院大学)

安定した「震天」の3ポイントシュートが2度決まり、相手のファウルによる2点と合わせて8点を獲得し勝利。

予選第1試合の結果と合わせて、予選1位で決勝トーナメントへの進出を決めました。

- 準々決勝 (vs 東北大学)

「震天」が2回の3ポイントシュートを失敗してしまいましたが、「動地」の攻撃でファウルを受け2点を獲得。

「動地」はドリブルを成功させてシュート手前まで達したものの、試合時間終了でシュートは決められませんでした。

しかし、最後までリードを守り抜き、2対0で勝利しました。

- 準決勝 (vs 長岡技術科学大学)

前の試合で失敗していた「震天」の3ポイントシュートは3回連続で成功。

相手の攻撃もブロック機構で防ぎきり、9対0で決勝戦へ駒を進めました。

- 決勝 (vs 豊橋技術科学大学)

大会3連覇中の豊橋技術科学大学は、昨年の決勝戦でも敗北した因縁の相手です。

序盤の「震天」の3ポイントシュートは豊橋の背の高いブロックに阻まれ2回連続で失敗。その後豊橋には3ポイントシュートを決められてしまいました。

東大は逆転を目指して、ダンクを試みるも、着地に失敗して転倒。しかし、ジャンプ中のファウルが認められて、7点獲得し逆転します。

転倒によって機体は大きく損傷してしまったものの、必死のディフェンスで最後まで守り切り、7対3で勝利。

5年ぶりとなる「NHK学生ロボコン」優勝を果たすことができました。

8/24には、日本代表として、「ABUロボコン2025モンゴル・ウランバートル大会」に出場します!

最後に

NHKロボコンの王座奪還を目指して、1年間努力を積み重ねた結果、見事に優勝を勝ち取ることができました。

ここまで活動を続け、勝利を重ねることが出来ましたのは、皆さんの応援とご支援のおかげです。本当にありがとうございます。

今度はABUロボコンという世界の舞台で再び優勝を勝ち取れるよう、引き続き開発に全力で取り組んでいきます。

ABUロボコンでの応援、そして、これからの活動へのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

大会では、ダンクシュートの着地失敗によりロボットが損傷する場面も多くありました。

そうした中でも、修理を重ねながら決勝戦でのダンクシュート成功へとつなげられたのは、皆様からのご支援により予備部品を十分に用意できていたおかげです。

改めまして、日頃からの温かいご支援に心より感謝申し上げます。

さて、世界大会への挑戦には、ロボットの再製作費、海外渡航費、予備部品の追加製作費など、多額の費用が必要となります。

RoboTechが日本代表として世界の舞台で優勝を目指すために、皆様のお力添えをぜひお願い申し上げます。

2024年活動報告

-東京大学工学部丁友会RoboTech 2024年度 活動報告-

2025年01月27日(月)

RoboTechではNHK学生ロボコンおよびABUアジア太平洋ロボットコンテストでの優勝に向けたロボット製作を活動の軸としております。その他にも東京近郊の大学が集まる新人戦への参加や、五月祭や駒場祭への参加、講義科目として開講されている1・2年生主体の駒場での全学ゼミや3・4年生主体の本郷での創造的ものづくりプロジェクトの運営の手伝いなど、様々な活動を通じてものづくりを実践しつつ、その楽しさを多くの人に広めています。

1. NHK学生ロボコン2024(2024年6月)

1.1 ルール

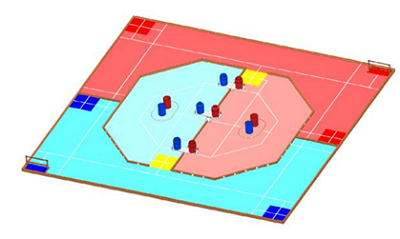

本年度の競技課題は、稲作をテーマとした一連のタスクを、各チームが2台のロボットを用いて行うものでした。

フィールドは3つのエリアに分かれており、それぞれのエリアに対応するタスクが設定されています。タスクの内容は、エリア1が苗の形をしたオブジェクトを運ぶ「プラント(田植え)」、エリア2が米粒に見立てたボールを投げる「ハーベスト(米の収穫)」、エリア3がそのボールを色によって仕分け、サイロと呼ばれる籠に入れる「ストア(米の選別と貯蔵)」でした。

試合に勝つ方法としては、ストアのタスクにおいて、定められた条件を満たすようなボールの入れ方をして「Mùa Vàng」を達成する方法と、どちらのチームも「Mùa Vàng」を達成していない場合に、試合終了時の3つのタスクの合計得点で上回る方法があります。

2台あるロボットのうち、ロボット1は手動機、ロボット2は一切の操縦ができない自動機です。一番得点の高いストアのタスクは自動機のロボット2しか行えないため、ロボット2がいかにして自動でボールを選別してサイロまで運ぶか、それを手動機であるロボット1がいかにしてサポートするか、が競技の鍵となりました。

1.2 開発したロボット

NHK学生ロボコン2024出場にあたって、製作したロボットについて、技術紹介PVを投稿しておりますので、是非ご覧ください。

YouTube URL: https://www.youtube.com/watch?v=p26yrFr8vX8

1.3 大会結果

準優勝

予選第1試合: vs 東京工業大学 勝利 520 - 360

予選第2試合: vs 日本工業大学 勝利 420 - 70

準々決勝: vs 東北大学 勝利 Mùa Vàng 達成 (1分05秒)

準決勝: vs 東京農工大学 勝利 470 - 400

決勝: vs 豊橋技術科学大学 敗北 400 - 500

東京大学RoboTechは、事前に行われたビデオ審査の結果、シードチームとして大会に出場し、予選リーグではBグループに配置されました。予選の2試合では、Mùa Vàng達成はならなかったものの、2試合とも得点によって勝利し、予選順位2位で決勝トーナメントに駒を進めました。ただ、第1試合には両ロボットともにリトライがあり、第2試合もロボット2の不調で一度リトライを行うなど、試合内容としては不安の残るものでした。

決勝トーナメントでは、準々決勝で本来の持ち味である素早い動作をほぼ完璧に行い、大会を通して全チーム最速タイムとなる1分05秒でのMùa Vàng達成に成功して勝利しました。次の準決勝では、前年度の大会で敗退した相手である東京農工大学に対し、ロボット2のリトライがあるなど苦しみながらも、得点で勝利し雪辱を果たしました。最後の決勝では、永遠のライバルである豊橋技術科学大学に対し、ロボット2のスピードの優位性を生かして開始から30秒間はリードしていたものの、ロボット2のリトライが必要となり、その間に逆転され、最終的に得点差で敗北してしまいました。

本大会で得た経験を糧に、来年度の学生ロボコンでの優勝を目指し、日々活動に精進してまいります。

2. 関東春ロボコン2024(2024年3月)

関東春ロボコンは関東地区の大学が共同で運営する新人大会です。この大会を通じて、2023年4月の新入部員が ロボット制作やチーム運営の 技術を身につけ、今後のNHK学生ロボコンやABUロボコンで活躍できるようになることを目標にして行われました。また、多くの大学や高専と交流することによって、RoboTech にない技術を得ることができるというのも大きな効果です。RoboTechからは3チームが出場し、チーム「doll on tofu」が見事優勝を勝ち取りました。チーム「MomoSech」は準優勝、チーム「桃も絶句」も準決勝まで進み「技術賞」を受賞しました。

試合後には各参加チームが自分たちの制作したロボットを紹介し、質疑応答をするなどして技術交流を行いました。

3. 五月祭(2024年5月)

2024年に入部した新入部員が5月初旬に開催された部内大会に向けて制作したロボットの操縦体験及び関東春ロボコン2024に出場した機体の操縦体験を行いました。バラエティ溢れる展示となり、来ていただいた方々に大変好評な展示となりました。

4. F^3RC2024(2024年9月)

F^3RC(エフキューブアールシー)は東京近郊の大学のロボコンチームが集まって開催する、新入生向けのロボットコンテストであり、 2024年度大会にRoboTechの1年生が出場しました。今年度は明治大学生田キャンパスにて対面での開催となりました。RoboTechからは出場した4チームのうち2チームが決勝トーナメントに進出し、「最早V」が見事優勝、「何がパイナップルや」が準決勝という素晴らしい成績を収めました。

試合後には各参加チームが自分たちの制作したロボットを紹介し、質疑応答をするなどして技術交流をしました。F^3RCは競技ルール作りから当日の運営まで他大学のロボコンチームと協力して行うため、大学のものづくり団体間の交流の場ともなっています。

5. 駒場祭(2024年11月)

2024年11月に開催された駒場祭では、ロボットの操縦体験を行いました。駒場祭のために制作したロボットの展示を行うほか、F^3RCにRoboTechから出場した4チームが製作したロボットを出展し、F^3RCにのっとった形式で操縦体験が行える展示を行いました。また、駒場祭に展示されるF^3RCのロボットを紹介するためにYouTubeに紹介動画を公開いたしました。

駒場祭は、例年5〜 6月に開催されるNHK学生ロボコン後の初めての外部に対する活動であるため、NHK 学生ロボコンの番組放送を観たという方から感想を頂いたりロボコンについての意見交換をしたりする貴重な場であるため、来年度以降も積極的に参加する予定です。

YouTube URL: https://youtu.be/VT9JG3RKKlg

6. 全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しよう」への協力

駒場の全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しようA/B/C/D」(担当教員 :國吉康夫教授)の運営に協力しました。講義部分に関してはオンライン授業となりましたが、ほとんどの受講ゼミ生はロボット製作が未経験であるので、機械加工やプログラミング、回路製作などの基礎的な項目については、Sセメスター期間中及び夏休みに本郷にて指導を行いました。また、F^3RC 大会開催のために、F^3RC 運営の主導やフィールド製作を行いました。

7. 創造的ものづくりプロジェクト「ロボット競技プロジェクト」への協力

本郷での専門課程で開講されている創造的ものづくりプロジェクト「ロボット競技プロジェクトI/II/III」 (担当教員 :國吉康夫教授 )の運営に協力しました。プロジェクトの内容は NHK学生ロボコンにむけたロボット製作であり、部員が中心的にプロジェクトを進めました

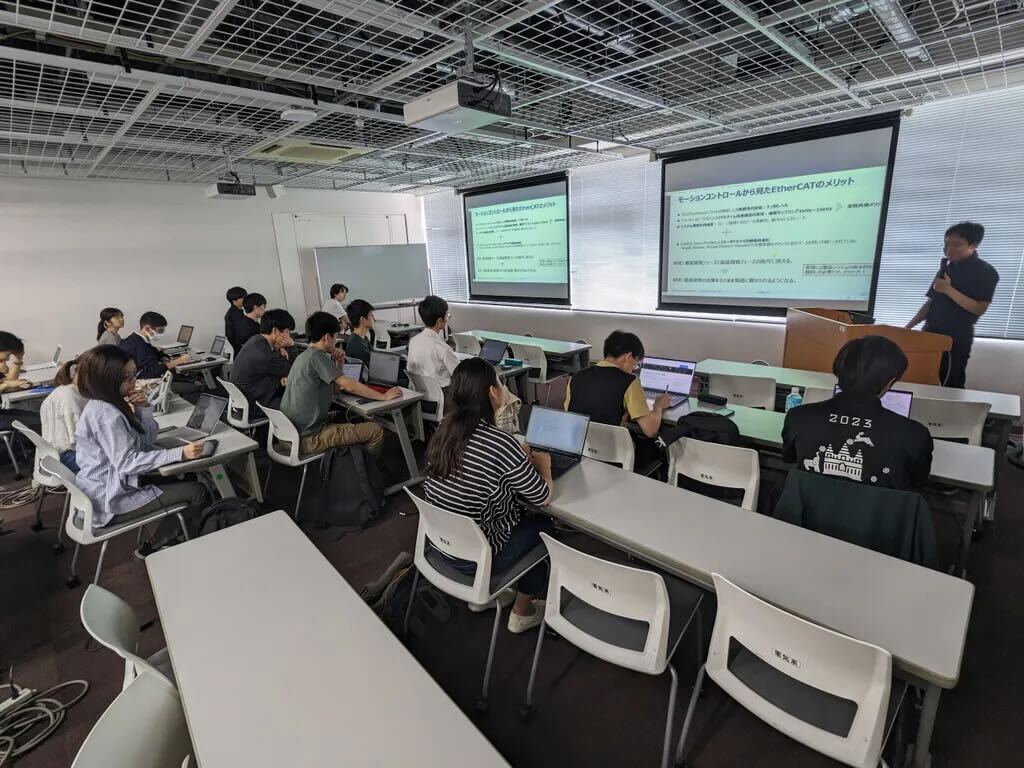

「モデルベースト制御講座」を開催していただきました

2024年10月22日(火)

2024年2月、6月にRoboTechのスポンサーであるベッコフオートメーション株式会社と東京大学の大西亘先生のご協力のもと、「TwinCATとPythonで学ぶモデルベースト制御講座」を開催していただきました。

この講座は制御工学の専門家である坂田晃一先生による、3日間の理論と実習を交えた実践的な講座です。

1日目はFB制御器の設計などの理論から始まり、2日目・3日目は実際に一人一台のモーターを用いたシステム同定などを行いました。

最終的には、個々のモーターの特性を見ながらフィルタを使用し、適切に振動を抑える方法を学びました。

感覚ではなくモデルと理論にもとづいた制御方法を体験し、RoboTechの部員たちは大きな学びを得ることができました。

またNHKロボコン2024のロボットアームの制御は実際に講座で紹介された制御方法を応用しており、学びは講座の中だけにとどまらずロボコンという実践の舞台にも広がっています。

講座の東大での開催をご提案下さり、金銭的なご支援にとどまらないご協力をいただいたベッコフオートメーション株式会社 川野様、東京大学での開催にご尽力いただいた大西先生、そしてお忙しい中東京大学RoboTechのために講座を行っていただいた坂田先生、ありがとうございました。

東京大学RoboTech、NHK学生ロボコン2024で準優勝の快挙!決勝トーナメント進出と最速MuaVang達成

2024年08月23日(金)

東京大学RoboTechは6月9日に日本工学院アリーナで開催されたNHK学生ロボコン2024に出場しました。

決勝トーナメントに全体2位で駒を進め、準々決勝では今大会最速となる65秒でのMuaVangを達成しました。

しかし決勝で豊橋技術科学大学と対戦し、リトライによるタイムロスにより東大が惜しくも敗北。結果としては準優勝となりました。

悔いの残る結果とはなりましたが、自分達の持てる技術力を結集し、優勝も十分に狙えるトップレベルのロボットを作れたことに誇りを持っております。

来年も日本一、そして世界一のロボットを作るために精進してまいります。

改めまして、皆様のご支援に深く感謝いたします。

引き続きご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

最後になりますが、本年度のロボコンの結果やRoboTechのマシンの紹介動画をRoboTechWebサイトにて公開しておりますので、是非ご覧下さい。

2023年活動報告

-NHKロボコン2023に出場しました!-

2024年02月01日(木)

RoboTech では NHK 学生ロボコンおよび ABU アジア太平洋ロボットコンテストでの優勝に向けたロボット製作を活動の軸としております。その他にも東京近郊の大学が集まる新人戦への参加や、五月祭や駒場祭への参加、講義科目として開講されている 1・2 年生主体の駒場での全学ゼミや 3・4 年生主体の本郷での創造的ものづくりプロジェクトの運営の手伝いなど、様々な活動を通じてものづくりを実践しつつ、その楽しさを多くの人に広めています。

4.1 NHK学生ロボコン2023(2023年6月)

4.1.1 ルール

2023年6月に大田総合体育館にて「NHK学生ロボットコンテスト2023」が開催されました。直前に発生した台風2号の影響もあって一部チームの参加が危ぶまれもしましたが、無事全参加チームが揃った状態で大会当日を迎えることができました。

カンボジアが国際大会開催国となった今年の大会は「Casting Flowers over Angkor Wat(アンコール・ワットに花々を)」をテーマに、カンボジアの寓話における知恵の象徴であるうさぎと力強く穏やかな性格を持つぞうをモチーフとした二つのロボットがアンコール・ワットを模したステージにカラフルなリングを手向ける戦略的な「輪投げゲーム」となりました。

チームごとに40個のリングが用意されていて、リングをポールに投げ入れることで得点することが可能となっています。ポールに入った中で一番上にあるリングのみが得点となるため、うさぎロボット(RR)とぞうロボット(ER)それぞれの役割や連携、また相手に応じた戦略が重要となってきます。

自陣側の3つのポールとアンコールセンターエリアと呼ばれる中央のエリアにある5つのポールの合計8つのポールの一番上に自チームのリングが入っている時、Chey-Yo(チェイヨー)を達成したことになり、その時点で勝利が確定します。

4.1.2 開発したロボット

NHK学生ロボコン2023出場にあたって、以下2台のロボットを制作しました。

RR、ERともに一番下に移動機構である足回りがあり、特にRRはフィールド上の坂を越えるために足回りに工夫が施されています。タスクを達成するためのリング回収・投擲機構がRRに一つずつ、ERに二つずつ搭載されています。

要素技術の説明

(ア)移動機構

両方のロボットに、各車輪が独立してステアリングすることで全ての方向に最大の加速度を出せるActive Caster型の移動機構を用いました。両機とも駆動用のモーターにはブラシレスモーターを用いており、軽量かつ高出力な移動機構を実現しています。

特にRRはフィールド上の坂を越えるために車高が高くなるような足回りユニットを開発しました。

(イ)投擲機構

リングをロボットにセットし、タイミングベルトを用いて投擲方向に加速させることで短い時間で目標速度までリングを加速させられる、力強く精密なリング投擲を実現しました。リングをセットする「爪」は何回も試作を重ね、最適な姿勢でリングが飛ぶように改良を重ねました。

(ウ)リング回収・装填機構

回収ハンドと装填機構を一体化し、小型ながらも短時間でスムーズにリングを回収装填できる機構を実現しました。

(エ)認識機能

フィールド上のオブジェクトをLiDAR(測域センサー)によって検出することで高い自己位置推定精度を実現し、これにより自動操縦でありながら高い精度でのリング回収やリング投擲を行うことができました。

YouTubeに今年度機体の技術紹介PVを投稿しておりますので、ぜひご覧ください。

4.1.3 大会結果

ベスト4

予選第1試合: vs 工学院大学 Chey-yo 勝利

予選第2試合: vs 筑波大学 Chey-yo 勝利

準々決勝: vs 北見工業大学 150-60 勝利

準決勝: vs 東京農工大学 90-150 敗北

RoboTechが取った戦術は、ER,RRともに素早い装填・投擲によって、Chey-yoをして勝つことでした。

予選1試合目では、高い投擲精度により40秒でChey-yoし、予選2試合目では、ERにトラブルが発生してしまいながらも2分15秒でChey-yoすることに成功しました。その結果、Chey-yoタイムの速さで予選順位2位を獲得し、決勝トーナメントに進むことが出来ました。

しかしながら、予選2試合目の筑波大学戦で起きた足回りの不調及びそれに付随する回収ハンドの大破を決勝トーナメントが開始する前に解決することができずに決勝トーナメントに臨まなければいけない状況になってしまいました。

準々決勝の北見工業大学戦では善戦して勝利を収めたものの、準決勝の東京農工大学戦ではリングの撃ち合いの末、RRの装填ミスにより敗北を喫し、ベスト4という結果に終わりました。

4.2 駒場祭(2022 年 11 月)

2022年11月に開催された駒場祭では、ロボットの操縦体験を行いました。駒場祭のために独xで制作したロボットの展示を行うほか、後述するF^3RC(エフキューブアールシー)にRoboTechから出場した5チームが制作したロボットを出展し、F^3RCに乗っ取った形式で操縦体験がで行える展示を行いました。また、駒場祭に展示されるF^3RCのロボットを紹介するためにYouTubeに紹介動画を公開しました。

駒場祭は、例年5〜6月に開催されるNHK学生ロボコン後の初めての外部に対する活動であるため、NHK 学生ロボコンの番組放送を観たという方から感想を頂いたりロボコンについての意見交換をしたりする貴重な場であるため、来年度以降も積極的に参加する予定です。

4.3 関東春ロボコン(2023 年 3 月)

関東春ロボコンは関東地区の大学が共同で運営する新人大会です。この大会を通じて、2022年4月の新入部員がロボット制作やチーム運営の技術を身につけ、今後のNHK学生ロボコンやABUロボコンで活躍できるようになることを目標にして行われました。また、多くの大学や高専と交流することによって、 RoboTech にない技術を得ることができるというのも大きな効果です。RoboTech からは2チームが出場し、「†チーズハットグ†」は予選敗退、「toi toi toi」は決勝トーナメント進出したものの初戦敗退と悔しい結果に終わりました。

試合後には各参加チームが自分たちの制作したロボットを紹介し、質疑応答をするなどして 技術交流を行いました。

4.4 五月祭 (2023 年 5 月)

2023年に入部した新入部員が5月初旬に開催された部内大会に向けて制作したロボットの操縦体 験及び関東春ロボコンに出場した機体の操縦体験を行いました。バラエティ溢れる展示となり、来ていただいた方々に大変好評な展示となりました。

4.5 F^3RC(2022 年 9 月)

F^3RC(エフキューブアールシー)は東京近郊の大学のロボコンチームが集まって開催する、新入生向けのロボットコンテストであり、2023年度大会にRoboTechの1年生が出場しました。今年度は工学院大学キャンパス内にて対面での開催となりました。RoboTechからは出場した6チーム全てが決勝トーナメントに進出し、チーム「国士無双」が優勝、チーム「日常茶搬事」が準優勝を獲得し、3位の「Amazon」と4位の「シロネコヤマト」と合わせてベスト4を独占する快挙を達成しました。

試合後には各参加チームが自分たちの制作したロボットを紹介し、質疑応答をするなどして技術交流をしました。F^3RCは競技ルール作りから当日の運営まで他大学のロボコンチームと協力して行うため、大学のものつくり団体間の交流の場ともなっています。

4.6 全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しよう」への協力

駒場の全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しようA/B/C/D」(担当教員:國吉康夫教授)の運営に協力しました。講義部分に関してはオンライン授業となりましたが、ほとんどの受講ゼミ生はロボット製作が未経験であるので、機械加工やプログラミング、回路製作などの基礎的な項目については、Sセメスター期間中及び夏休みに本郷にて指導を行いました。また、F^3RC 大会開催のために、F^3RC 運営の主導やフィールド製作を行いました。

4.7 創造的ものづくりプロジェクト「ロボット競技プロジェクト」への協力

本郷での専門課程で開講されている創造的ものづくりプロジェクト「ロボット競技プロジェクトI/II/III」(担当教員:國吉康夫教授)の運営に協力しました。プロジェクトの内容はNHK学生ロボコンにむけたロボット製作であり、部員が中心的にプロジェクトを進めました。

2022年活動報告

-NHKロボコン2022に出場しました!-

2023年02月08日(水)

RoboTechではNHK学生ロボコンおよびABUアジア太平洋ロボットコンテストでの優勝に向けたロボット製作を活動の軸としております。その他にも東京近郊の大学が集まる新人戦への参加や、五月祭や駒場祭への参加、講義科目として開講されている1・2年生主体の駒場での全学ゼミや3・4年生主体の本郷での創造的ものづくりプロジェクトの運営の手伝いなど、様々な活動を通じてものづくりを実践しつつ、その楽しさを多くの人に広めています。

4.1 NHK学生ロボコン2022(2022年6月)

4.1.1 ルール

2022年6月に大田区総合体育館にて「NHK学生ロボットコンテスト2022」が3年ぶりに有観客で開催されました。 2022年の競技はインドにて昔から親しまれてきた屋外ゲーム「ラゴリ」をモチーフとしており、対戦する2チームがR1、R2というロボット2台を用いてSeekerとHitterという2つの役割を交互に担当し、獲得した得点などで競います。

Lagori Discという円盤状のオブジェクトがあり、大きさの異なるLagori Discが試合開始時に5つフィールド中央の台上に積まれています(以降、ラゴリと省略します)。 Seekerは積まれたラゴリにBallを当てることで崩して(Lagori Break)、崩したラゴリを再度台の上に積み上げます(Lagori Pile)。崩したラゴリの数や積み上げたラゴリの数に応じて点数を獲得できますが、この時HitterはPile中のロボットの頭にあるBall (Ball On Head : BOH) 目掛けてBallを投げつけ、SeekerのPileを妨害します。SeekerはBOHが落とされると その時点でPileをやめなければなりません。 これをSeekerとHitterを交代してもう一度行い、獲得点数の多い方が勝ちとなります。BOHを落とされないようにしながら PileするSeekerと、BOHを狙うHitterの攻防が、本年の競技の魅力となっています。

R1とR2の2台のロボットは、Seeker時には、R1はLagori Breakを、R2はLagori Pileを担当します。Hitter 時には、R1はHitter Ballの投擲を担当します。

4.1.2 開発したロボット

NHK学生ロボコン2022出場にあたって、以下2台のロボットを制作しました。

R1、R2ともに一番下に移動機構である足回りがあり、上にタスクを達成するための機構がついています。R1にはラックに置かれたBallを回収し打ち出す機構が、R2にはラゴリを回収し積み上げる機構と一番小さいラゴリを用いてBOHを防御する機構がついているのが特徴です。こちらの2台のロボットについての動画をYouTubeにて公開しておりますので、是非ご覧ください。

要素技術の説明

(ア) 移動機構

R1は速さを追求するため、各車輪が独立してステアリングすることで全ての方向に最大の加速度を出せるActive Caster型の移動機構を用いており、R2は小回りを重視するため、オムニホイールと呼ばれる特殊な車輪を用いた移動機構を採用しました。両機ともに駆動にはブラシレスモーターを用いており、軽量かつ高出力な移動機構を実現しています。

(イ) 射出機構

3つのローラーを用いてBallを射出することでBallに対して自由自在に回転をかけることができ、狙った目標に対しての高精度な投擲を実現しました。

(ウ) ラックからBallを回収する機構

ラックからのBall回収、射出機構への装填をノンストップで行う機構を最小限のアクチュエータで実現しました。

(エ) ラゴリを回収する機構

様々な向きに転がったラゴリの向きを回収しやすい形に整えてR2の機体内に取り込む機構を開発しました。対戦相手や戦況によってはこの機構だけで一番下のラゴリを台に積み上げることもできます。

(オ) ラゴリを積み上げる機構

ラゴリ回収機構によって取り込まれたラゴリを機体内部のハンドで順に持ち上げ、フィールド中央の台の上に載せる機構です。

(カ) 認識機能

R2はLiDARを用いて相手のBOHを認識してその結果をR1にWi-Fi経由で送信し、R1が自動追尾するという機能を備えています。また、Real Senseという3Dセンサーを用いて、崩れたラゴリを認識してその場所まで自走したり、相手から射出されたBallを認識して自動で避けたりするなどの高度な認識機能を開発し実装しました。

4.1.3 大会までの活動

NHK 学⽣ロボコン 2022 のルールが発表された 2021 年の 9⽉末から、⼤会が開催された 2022 年 6 ⽉中旬までの開発の流れについて説明します。

まず、9 ⽉末のルール発表直後からルールの読み込みを行い、会議を重ねて作戦を練りました。競技課題について⼤会本部へ質問を重ね、作るべきロボットの像を固めていきました。夏休み後のルール発表であったため⻑期休みが利⽤できず、また新型コロナウイルスの影響で活動に制限がある中でしたが、投擲やラゴリ回収機構の試作を行い、問題点を検証することで実際の機体に搭載する機構に関する検討を⾏いました。

11 ⽉から機械設計を行い、12 ⽉中旬に R1 の 1 号機の⾜回り部分が完成しました。この機体を⽤いて、回路、制御が⾜回りの精度向上を⽬的とした調整を⾏いました。1 ⽉下旬には R2 の 1 号機も完成しましたが、重量や回収のロバスト性が問題となり、⼤幅に作り直すこととなりました。

2 ⽉下旬には R1 の 2 号機が完成し、そこからテストランを繰り返してボール回収や投擲の精度を高めていきました。4 ⽉中旬には R2 の 2 号機が完成し、ラゴリ回収の調整を続けました。

⼤会本番では、6 ⼈のピットメンバーで前⽇の調整やセッティング、ロボットへの指令を行うことになります。⼤会が近づいた 5 ⽉から⼤会直前期にかけては、本番を想定した練習を繰り返しました。また、会場でロボットにトラブルが起きても対処できるように、物品などの準備を⼊念に⾏いました。

4.1.4 大会結果

予選第1試合 vs 筑波大学 勝利(45-55)

予選第2試合 vs 工学院大学 勝利(35-65)

準々決勝 vs 金沢工業大学 勝利(65-65)→Pile達成の有無で敗北

今回の大会で RoboTech が取った戦術は、BOH 落としと Lagori Pile の両方を高速に行い、安定して勝つことでした。RoboTech のマシンはラゴリの取り込み、積み上げを同時にノンストップで行うことができ、日本国内ないしは世界大会に出場したマシンの中でもトップクラスの速度でした。予選では、Lagori Pile する際にマシンのバグや操縦ミスがあったものの、自動照準の Hitter で相手の BOH を打ち落とし、予選順位 2 位で決勝トーナメントに進むことが出来ました。準決勝では、Ball 射出の速度規制によりフィールド隅にある相手チームの BOH に投擲を行うことが出来ず、総合スコアは同点だったものタスク達成の優先度により RoboTech が敗北しました。結果としてはベスト 4 で特別賞をいただきました。

4.2 駒場祭(2021年11月)

2021年11月にハイブリッド開催された駒場祭では、ロボット展示と称した企画を行いました。対面企画として、後述するF^3RCにRoboTechから出場した6チームそれぞれの制作したロボットを出展し、オンライン企画としてはそれらのロボットの紹介動画をYouTubeで公開しました。駒場祭は、例年5~6月に開催されるNHK学生ロボコン後の初めての外部に対する活動であるため、NHK学生ロボコンの番組放送を観たという方から感想を頂いたりロボコンについての意見交換をしたりする貴重な場であるため、来年度以降も積極的に参加する予定です。

4.3 関東春ロボコン(2022年3月)

関東春ロボコンは関東地区の大学が共同で運営する新人大会です。この大会を通じて、2021年4月の新入部員が技術を身につけ、今後のNHK学生ロボコンやABUロボコンで活躍できるようになることを目標にして行われました。また、多くの大学や高専と交流することによって、RoboTechにない技術を得ることができるというのも大きな効果です。

昨年はコロナウイルスの状況を鑑みてオンラインでの開催でしたが、今年は対面での開催となりました。感染対策のために活動時間や人数が制限される中での参加でしたが、RoboTech からは3チームが出場し、チーム「腐ったら赤さび」が3位、チーム「Amabie」と「シャトランガチ勢」が決勝トーナメント初戦敗退となりました。

また、試合後には各参加チームが自分たちの制作したロボットを紹介し、質疑応答をするなどして技術交流を行いました。

この関東春ロボコンに向けたロボットの制作は、NHK学生ロボコンへの活動と同様に、「研究科長・学部長特別工学教育プログラム」の一環として行われており、大会への出場は東京大学に入学した駒場生のものづくり活動の体験の機会としても意義深いものになりました。

4.4 五月祭ロボコン(2022年5月)

2022年に入部した新入部員が5月初旬に開催された部内大会に向けて制作したロボットの操縦体験を行いました。また、関東春ロボコンに出場した機体のデモ動作を行いました。ご来場いただいた方々にも好評で、ロボット製作を通じてものづくりの楽しさを伝えることができました。

4.5 F^3RC(2022年9月)

F^3RC(エフキューブアールシー)は東京近郊の大学のロボコンチームが集まって開催する、新入生向けのロボットコンテストであり、2022年度大会にRoboTechの1年生が出場しました。

今年度は東京大学キャンパス内にて対面での開催となりました。RoboTech からは5チームが出場し、チーム「東京ストライカーズ」が3位、チーム「観戦再拡大」が4位という結果を残しました。 また、試合後には各参加チームが自分たちの制作したロボットを紹介し、質疑応答をするなどして技術交流をしました。

F^3RCは競技ルール作りから当日の運営まで他大学のロボコンチームと協力して行うため、大学のものつくり団体間の交流の場ともなっています。

4.6 全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しよう」への協力

駒場の全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しようA/B/C/D」(担当教員:國吉康夫教授)の運営に協力しました。講義部分に関してはオンライン授業となりましたが、ほとんどの受講ゼミ生はロボット製作が未経験であるので、機械加工やプログラミング、回路製作などの基礎的な項目については、Sセメスター期間中及び夏休みに本郷にて指導を行いました。また、F^3RC大会開催のために、F^3RC運営の主導やフィールド製作を行いました。

4.7 創造的ものづくりプロジェクト「ロボット競技プロジェクト」への協力

本郷での専門課程で開講されている創造的ものづくりプロジェクト「ロボット競技プロジェクトⅠ/Ⅱ/Ⅲ」(担当教員:國吉康夫教授)の運営に協力しました。プロジェクトの内容はNHK学生ロボコンにむけたロボット製作であり、部員が中心的にプロジェクトを進めました。

■ご寄付の使途

いただいたご寄付は以下の目的のために、活用いたしました。

温かいご支援を賜り、ありがとうございました。

・ロボット製作費

・フィールド制作費

ロボコン2022の出場メンバーをご紹介します!

2022年12月16日(金)

東京大学RoboTechではNHKロボコン・ABUロボコンでの優勝を目指して、部員一人一人がそれぞれの得意分野を活かして生かして一つのチームを構成しています。

入部した時から得意なことがあるとは限らず先輩からの技術継承や学年を問わない部員同士の交流によって得意を見つけて成長しています。

RoboTech公式ホームページでは、今年の6月に開催されたNHKロボコンに出場したメンバーの一部を紹介しています。

下記のリンクより是非ご覧下さい。

https://tuk.t.u-tokyo.ac.jp/robotech/2022-10-25ロボコン2022の部員をご紹介します!/

改めまして、皆様のご支援に深く感謝いたします。

引き続きご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

1年生が大会「F^3RC2022」に出場しました!

2022年10月04日(火)

9月24,25日に東京大学本郷キャンパス内で開催されたF^3RC(エフキューブアールシー)に、弊部1年生チームが出場しました。

F^3RCは東京近郊の大学のロボコンチームが集まって開催する新入生向けのロボットコンテストです。

2022年度大会は3年ぶりの対面開催となったこともあり、「サッカー」をテーマとした競技で白熱した試合が繰り広げられました。

RoboTechからは5チームが参加し、うち3チームが決勝トーナメントへ進出、最高戦績は3位となりました。

優勝や準優勝こそなりませんでしたが、大会後には他大学のチームと盛んに技術交流を行う場面も見られ、非常に有意義な経験を積むことができたと感じております。これを糧に、引き続き研鑽を重ねる所存です。

詳しくは、RoboTechホームページの記事をご覧ください。

RoboTech Official Webサイトの記事:『1年生チームがF3RC2022に出場しました!』

NHK学生ロボコン2022に出場

2022年09月15日(木)

東京大学RoboTechは6月12日に大田区総合体育館で開催されたNHK学生ロボコン2022に出場しました。

決勝トーナメントに全体2位で駒を進めましたが、準決勝で金沢工業大学と対戦し、タスク達成の優先度により東大が惜しくも敗北しました。

結果としてはベスト4、また特別賞として株式会社ナガセ賞をいただきました。

悔いの残る結果とはなりましたが、自分達の持てる技術力を結集し、優勝も十分に狙えるトップレベルのロボットを作れたことに誇りを持っております。来年も日本一、そして世界一のロボットを作るために精進してまいります。

改めまして、皆様のご支援に深く感謝いたします。

引き続きご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

最後になりますが、本年度のロボコンやRoboTechのマシンの紹介動画を公開しておりますので、是非ご覧下さい。

2021年活動報告

-日本代表として国際大会に出場しました!-

2022年02月14日(月)

RoboTechではNHK学生ロボコンおよびABUアジア太平洋ロボットコンテストでの優勝に向けたロボット製作を活動の軸としております。その他にも東京近郊の大学が集まる新人戦への参加や、五月祭や駒場祭への参加、講義科目として開講されている1・2年生主体の駒場での全学ゼミや3・4年生主体の本郷での創造的ものづくりプロジェクトの運営の手伝いなど、様々な活動を通じてものづくりを実践しつつ、その楽しさや難しさを多くの人に広めています。

現在は、新型コロナウイルスの感染対策を取りまとめた自作のガイドラインに則り活動を行っています。

4.1 NHK学生ロボコン2021(2021年9月)

4.1.1 ルール

2021年6月13日に大田区総合体育館で開催が予定されていた「NHK学生ロボットコンテスト2021」は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて2021年9月8日に開催が延期されたのち、再延期する形で2021年10月10日に片柳アリーナにて無観客で開催されました。

今年の競技は中国の伝統的遊戯である「投壺」を題材としており、スローイングロボット(以下TR)とディフェンスロボット(以下DR)が連携して相手を妨害しつつ自陣のポットに矢を投げ入れ、入り方によって得点が加算されていくルールとなっています。また、5個すべてのポットに2本の矢を入れることに成功するとGreat Victory(以下GV)達成となり、その時点で勝利が確定します。

TRは所定の位置にあるラックから矢を回収し、計5個ある自陣の色のポットに投擲します。DRもTRと同様ポットに投擲することができ、またDRは内側のエリアに侵入してポットの載るテーブルを回転させて相手に的を絞らせないよう妨害することができます。試合開始前に5本の矢をマシンに搭載可能で、5本全てを使い切った後は、ラックから矢を回収して補充します。ラックから1回につき最大5本の矢を補充でき、1チームに与えられる矢は初めの5本を含めて計20本で、その中でGV達成を目指します。矢を1本ポットに入れるにつき1点を獲得できますが、1つのポットに2本の矢が入った状態をツインといい、2本の矢の得点が倍(すなわち2本で4点)となります。GVを達成すればその瞬間勝利が確定しますが、DRが妨害能力を有しているので、相手のGV達成を妨害しながらツインを沢山形成することで得点勝負に持ち込むことができます。そのため、対戦相手のロボット性能に応じて戦略を考える必要があるのは勿論、試合中にも相手のロボットの動きを伺いながら柔軟な判断が求められました。

4.1.2 開発したロボット

NHK学生ロボコン2021出場にあたって、以下2台のロボットを制作しました。

TR、DRともに一番下に移動機構である足回りがあり、上にタスクを達成するための機構がついています。スローイングロボットにはラックに置かれた矢を回収する機構が、ディフェンスロボットにはテーブルを回して妨害する機構がついているのが特徴です。また、両機ともに矢を投げる回転投擲機構とポットを捉えるための認識機構がついています。

要素技術の説明

(1) 移動機構

両方のロボットに、各車輪が独立してステアリングすることで全ての方向に最大の加速度を出せるactive caster型の移動機構を用いました。両機とも駆動用のモーターにはブラシレスDCモーターを用いており、軽量かつ高出力な移動機構を実現しています。

(2) 投擲機構

人間が物を投げるときに手首にスナップをかける動作を模した2自由度の回転アームで矢を投擲し、遠距離へ高精度な投擲を実現しました。

(3) ラックから矢を回収する機構

ラックに載った5本の矢を回収する機構には、軽量化のために、開閉にアクチュエーターを用いないパッシブハンドを採用しました。

(4) 妨害機構

敵が矢を投げ入れるのを妨害するためにテーブルを回すため、DRには2種類の妨害機構を搭載しました。対戦相手や試合の戦況によって2種類の機構を使い分けることで、高い妨害性能を実現しました。

(5) ポット認識

TRは狙うPotの位置を把握するため、DRは回転したテーブルの角度を推定しどんな角度のテーブルでも掴めるようにするために、LIDARが搭載されました。

また、RGBカメラを搭載し、機械学習を利用してリアルタイムで赤青のポットを識別しました。

4.1.3 大会結果

準優勝、日本代表としてABUロボコン出場

予選第1試合 vs 立命館大学 勝利(9-2)

予選第2試合 vs 富山大学 勝利(12-0)

準々決勝 vs 新潟大学 勝利(11-4)

準決勝 vs 豊橋技術科学大学 勝利(27-18)

決勝 vs 長岡技術科学大学 敗北(34秒GV)

予選第1試合は、TRがプログラムミスでスタックし再試行、DRが矢に乗り上げ再試行とトラブルが続きましたが9点を獲得して勝利しました。

予選第2試合は12点を獲得して勝利し、予選リーグを4位で通過しました。

準々決勝ではTRが回路トラブルで停止しかけたところで再試行となりましたが、11点を獲得して勝利しました。

準決勝ではそれまで毎試合GVを達成して勝利していた豊橋技術科学大学が相手でしたが、妨害により相手のGV達成を防ぎ、今大会最高得点となる27点を獲得して勝利しました。

決勝では中央のテーブルを掴むスピードで相手に一歩及ばず、相手にGVを達成され敗北しました。

試合後には他チームから質問対応をしたり、他チームの元を訪れ質問をしたりして交流を深めました。

本大会で準優勝したことにより、長岡技術科学大学と共に日本代表として、国際大会であるABUロボコンへの出場権を獲得しました。

4.2 ABUロボコン2021(2021年12月)

4.2.1 ルール

ABUロボコンは、矢を入れた本数に基づく得点とその時間を競うオンラインルールのもとで行われました。オンラインルールでは、DRの代わりにアローキッドロボット(以下AR)というロボットが用いられ、TRとARの二台でポットに矢を投げ入れていくというルールです。対戦形式でないため妨害は出来なくなりましたが、ARはポットの付近に移動して外してしまった矢を拾うことができます。またオンラインルールではツインが、ペアになっている赤と青のポットに一本ずつ入れることで8点を獲得出来るというものに変化しています。ポットはNHK学生ロボコンと同様三種類あり、各ポット1ツインずつ以上を達成する必要がありました。与えられる20本の矢全てでツインを達成することで最高点の80点を獲得できます。二回試合を行い、まずはその平均点、80点を獲得したチーム同士では獲得するまでの平均時間の順で順位が決まるため、二試合とも素早く確実に80点を獲得することが重要でした。

4.2.2 開発したロボット

ABUロボコン2021出場にあたって、RoboTechはNHK学生ロボコンからABUロボコンまで二ヶ月しかない中で、オンラインルールに対応した以下2台の全く新しい機体を部員が学年の境を超え一丸となって製作し大会に挑みました。

要素技術の説明

(1) 移動機構

ARの移動機構には全方位移動用のオムニホイールを採用しました。これによりロボットが軽量化されると共に、矢を拾う際に行う手動操縦の操作性が向上しました。

(2) 投擲機構

投擲機構を2自由度の回転アームによる機構から、ローラーを用いた機構に変更しました。投擲間隔や精度がNHKロボコン時に比べて大きく改善されました。

(3) ラックから矢を回収する機構

ラックに載った5本の矢を回収する機構では、矢をつかむ部分の開閉にエアシリンダーを用い、機構ごと回転させることで投擲機構への装填を行いました。この機構は、NHKロボコンの際に豊橋技術科学大学のロボットに採用された機構を参考に作成されました。

(4) 外した矢を回収する機構

ARにはモーターを用いて機構を回転させ矢を巻き込んで取り込む形で回収を行う機構が搭載されました。素早く複数本の回収を行うことができます。

4.2.3 大会結果

13位、TOYOTA賞受賞

第1試合:46点

第2試合:80点(76秒)

第一試合においては、駆動モーターが衝撃による負荷で不具合を起こしたためリトライを余儀なくされ、その際に外した矢の回収に時間を取られてしまい46点となりました。

第二試合では矢を一本外してしまいましたが素早く回収を行って投げ直し、矢を全て入れることで最高得点の80点を達成することができました。

今大会では二試合の平均が最終結果として扱われましたので、第一試合が尾を引きRoboTechは21チーム中13位という結果に終わりました。また、矢を回収する素早さが評価され、特別賞のTOYOTA賞を受賞いたしました。

4.4 五月祭(2021年9月)

9月に延期されるとともにオンラインでの開催となった五月祭において、「RoboTech活動紹介」という出展を行いました。活動内容を紹介する動画や、昨年のABU ROBOCON FESTIVALで1位を獲得した動画の出展を行い、RoboTechの活動とその成果を多くの方に知っていただくことができました。

4.5 F^3RC(2021年9月)

F^3RC(エフキューブアールシー)は東京近郊の大学のロボコンチームが集まって開催する、新入生向けのロボットコンテストであり、2021年度大会にもRoboTechの1年生が出場しました。

今年度はコロナウイルス感染拡大の影響によりオンライン開催となりました。感染対策のために活動時間や人数が制限される中での参加でしたが、RoboTech からは5チームが出場し、チーム「福反応」が優勝、チーム「はこぶね」が準優勝という結果を残しました。

また、試合後には各参加チームがZoomを通じて自分たちの制作したロボットを紹介し、質疑応答をするなどして技術交流をしました。

F^3RCは競技ルール作りから当日の運営まで他大学のロボコンチームと協力して行うため、大学のものつくり団体間の交流の場ともなっています。

4.6 駒場祭(2021年11月)

2021年11月にオンラインで開催された駒場祭では、ロボット展示と称した企画を行いました。YouTubeにて、F^3RCにRoboTechから出場した6チームそれぞれの制作したロボットを紹介する動画を出展しました。駒場祭は、例年5~6月に開催されるNHK学生ロボコン後の初めての外部に対する活動であるため、NHK学生ロボコンの番組放送を観たという方から感想を頂いたりロボコンについての意見交換をしたりする貴重な場です。近年はオンラインでの開催が続いていますが、来年度以降も積極的に参加する予定です。

4.7 全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しよう」への協力

駒場の前期教養学部で開講されている全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しようA/B/C/D」(担当教員:國吉康夫教授)の運営に協力しました。今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、講義部分に関してはオンライン授業となりました。ほとんどの受講ゼミ生はロボット製作が未経験であるので、機械加工やプログラミング、回路製作などの基礎的な項目については、Sセメスター期間中及び夏休みにオンラインで感染対策に気を払いつつ指導を行いました。

4.8 創造的ものづくりプロジェクト「ロボット競技プロジェクト」への協力

本郷での専門課程で開講されている創造的ものづくりプロジェクト「ロボット競技プロジェクトⅠ/Ⅱ/Ⅲ」(担当教員:國吉康夫教授)の運営に協力しました。プロジェクトの内容はNHK学生ロボコンにむけたロボット製作であり、部員が中心的にプロジェクトを進めました。

4.9 感染対策

2020年6月下旬、感染対策と活動再開を両立するため、部内で話し合って、独自にガイドラインの草案を作成しました。2020年7月上旬、ガイドラインを顧問及び工学部学務課に確認していただき、適宜修正を行いました。2020年7月10日に工学系研究科長特別工学教育プログラムに認定していただき、本郷での活動を再開しました。その後も時間とともに変化する情勢に応じて、部員が適宜ガイドライン改正案を作り、顧問の承認を以って改正する、という形で運用し続けています。

具体的には、マスクの着用、活動人数や時間の制限、活動後の会食の制限や、換気・消毒の徹底などの項目を、研究室再開のガイドラインを参考にしつつ、感染症の対策を行うよう定めて実施しております。また、過剰に情報を収集してプライバシーを侵害したりすることのないよう、注意しつつ運用しています。

ABUロボコンに出場しました!

2021年12月21日(火)

12月12日にオンラインで行われました「ABUロボコン」の結果をご報告いたします。

RoboTechはNHK学生ロボコンから二ヶ月しかない中で、オンラインルールに対応した全く新しい機体を製作し、日本代表としてこの大会に挑みました。

ABUロボコンでは各チーム個別に二試合を行い、矢を入れた本数に基づく得点とその時間の平均が最終結果として扱われました。

RoboTechは第二試合で満点を達成したものの、第一試合に起きた足回りの不具合を受け21チーム中13位という結果に終わりました。

また、特別賞のTOYOTA賞をいただきました。

大会の様子と結果については、現在以下のサイトで確認することが可能です。

https://official-robocon.com/abu/

また、大会のアーカイブ動画は以下からご覧いただけます。

https://youtu.be/qyCDq__ofkU

今回使用した機体の映像はこちらです。

第一試合で第二試合と同程度以上に動くだけでも3位に相当しており、本番でミスなく動作させることの難しさに感じ入るとともに悔しい限りです。

しかしながら、NHKロボコン後の短い期間で完全にロボットを作り替え、十分に世界で戦えるロボットを作り上げる中で多くを学びました。

今年のABUロボコンでは優勝には届きませんでしたが、この悔しさをバネに来年のロボコンに向けた開発を進め、優勝を目指して精進して参ります。

部長からのメッセージ

東京大学工学部丁友会RoboTech部長の厚見です。

今年はABUロボコンがコロナ禍によりオンライン開催となりましたが、RoboTechは一丸となって世界で戦える機体を短期間で製作し、当日も満点を達成することができました。

ただ、強豪と思われていた中国のチームの他にも、安定して得点を狙える大学が想像以上に多く、優勝を手にすることはできませんでした。

他国の強豪チームには企業などからの経済的支援や物的支援を受けているものも存在します。

このようなチームに勝利し、日本代表として世界大会で優勝を果たすには皆様からのご支援、ご協力が大変重要となります。

RoboTechが日本代表として優勝するため、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

部長 厚見昴

RoboTechが国内大会で準優勝し、国際大会への出場権を獲得しました!

2021年10月29日(金)

ABUロボコンは東アジアの各国がしのぎを削る国際大会で、今年は12月12日にオンラインで開催されます。競技内容が異なるオンラインルールですので、ABUロボコンに適したロボットへの変更および改善に取り組んでいます。

NHK学生ロボコンで優勝できなかったのは非常に残念ですが、その悔しさをバネにABUロボコンでの勝利を目指して精進いたします。東京大学RoboTechへの応援をどうぞよろしくお願いいたします。

部長からのメッセージ

東京大学工学部丁友会RoboTech部長の厚見です。

今年はコロナ禍により大会が二度延期されましたが、自ら定めたガイドラインに則って活動を継続し、準優勝することができました。

ABUロボコンでは優勝できるよう、NHK学生ロボコンの反省を元にロボットの改善を続けていく所存です。

ただ、他国の強豪チームには企業などからの経済的支援や物的支援を受けているものも存在します。

このようなチームに勝利し、日本代表として世界大会で優勝を果たすには皆様からのご支援、ご協力が大変重要となります。

RoboTechが日本代表として優勝するため、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

部長 厚見 昴

RoboTechが令和2年度の総長賞を受賞しました!

2021年03月24日(水)

令和2年度の学生表彰「東京大学総長賞」の「課外活動、社会活動等」分野において、RoboTech が受賞者として選出されました。アジア地域のロボットコンテストである ABU ロボコンで 1 位を獲得したことに加え、コロナ禍においても感染防止対策を徹底することで課外活動を行うことができる可能性を示したことが評価されました。

2020年活動報告

-15年ぶりに国際大会で1位を獲得しました-

2021年02月24日(水)

東京大学工学部丁友会RoboTech(以下RoboTech)は、NHK学生ロボコン及びABUアジア・太平洋ロボットコンテストへの出場をメインの活動として、関東地区ロボコンサークルの新入生大会への参加、駒場祭・五月祭への出展、駒場での全学体験ゼミ・本郷での創造的ものつくりプロジェクト運営への協力など、ロボット競技を主軸に置いたものつくり活動を活発に行っています。

1 NHK学生ロボコン2020 (2020年9月26日)

1.1. 概要

2020年5月23日に大田区総合体育館で開催が予定されていた「NHK学生ロボットコンテスト2020」は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて 2020年8月23日に開催が延期されたのち、大会自体の開催が中止となってしまいました。その代替として、大会予定日だった8月23日にNHK学生ロボコン2020を題材とした番組制作のロケが行われました。また、NHKが出場予定だったチームに呼びかけ、オンラインイベントである「オンライン!学ロボFESTIVAL」が9月26日に開催されました。学ロボFESTIVALには全国から27校が参加し、各チームが自チームのロボットの紹介動画を公開しました。(http://www.official-robocon.com/gakurobofes.html) 参加チームは他校の動画を見てアジア大会である「ABU ROBOCON FESTIVAL」に参加してほしいチームに投票し合い、得票数の多い順にベスト5が発表されました。RoboTechは工学系研究科長特別工学教育プログラム活動の一環としてこれらの企画に参加しました。

NHK 学生ロボコンに出場するロボットを製作するには大学で学ぶ工学的知識が不可欠です。そのため、大会ロボコンへの出場はその実践の場として貴重な経験となっています。

1.2 開発したロボット

TR、PR ともに一番下に移動機構である足回りがあり、上にタスクを達成するための機構がついています。トライロボットは幕とネットからなるパスを受け取るためのレシーブ機構、トライするためのトライ機構が搭載されています。パスロボットはボールをつかんで投げるためのパスハンドとキックするためのキック機構が搭載されています。

各要素を構成する技術を少し詳しく説明いたします。

(ア)移動機構

両方のロボットに各車輪が独立してステアリングし、すべての方向に最大の加速度を出せる active caster 型の移動機構を用いた。TR にはインホイール型の強力なモーターを用いることで高加速度を実現した。

(イ) レシーブ機構

ネットの上から幕をたらし2重のクッションとすることで安定したボールのレシーブを実現した。

(ウ)トライ機構

ボールを落としてトライすることにより停止時間を極限まで減らしてトライすることに成功した。

(エ)パス機構

ボールをつかんでそのまま投げることで高速なパスを実現した。

(オ)二次元自己位置推定

NHKロケ結果:二連勝

ロケには東京大学のほかに立命館大学と東京工科大学が参加し、3 チームでの総当たり戦と、各チーム単体でのエキシビションの様子が収録されました。立命館大学や東京工科大学との試合形式での撮影ではどちらの試合もミスがありませんでしたが、4トライ4キックを相手より先に決め、勝利することができました。また、ロケの午後には上記2大学との技術交流会が開催され、その様子が収録されました。さらに技術交流会の後にRoboTechのロボットについてチームリーダーがNHKから取材を受け、その様子も収録されました。

大会成績:1位

学ロボFESTIVALには全国から27校が参加し、各チームが自チームのロボットの紹介動画を公開しました。 参加チームは他校の動画を見てABU ROBOCON FESTIVALに参加してほしいチームに投票し合い、得票数上位5チームが発表されました。RoboTechは参加チーム中得票数が1位となり、表彰されました。これにより、2位の豊橋技術科学大学とともにアジア大会であるABU ROBOCON FESTIVALへの出場権を獲得しました。

2 ABU ROBOCON FESTIVAL (2020年12月12日)

2.1 概要

2020年8月23日にフィジーで開催が予定されていた「ABU Robocon 2020」は新型コロナウイルス感染拡大の影響の受け、開催中止となってしまいました。その代替として、ABU Robocon へ出場予定だった各国からそれぞれ代表チームが選出され、ABU ROBOCON FESTIVAL がオンラインで開催されることになりました。ABU ROBOCON FESTIVAL には太平洋・アジア地域の11の国と地域から21チームが参加し、各チームが自チームのロボットの紹介動画をwebサイト上に公開しました。(サイト URL: http://www.official-robocon.com/aburobofes.html) 参加チームは他校の動画を見て"team who realized the robot with a most wonderful idea"と思うチームにお互いに投票し合い、こちらも得票数上位5チームの発表がありました。

本企画はアジア各国のロボット技術を学ぶ学生が集いそのメカトロニクス・ソフトウェア技術の高さを競う競技会であると共に、他国のロボコンチームとの情報交換を行うことのできる貴重な国際交流の場です。RoboTechは国内代表選考会を兼ねたオンライン!学ロボFESTIVALで前述のとおり1位となり、日本代表として、また工学系研究科長特別工学教育プログラム活動の一環としてこの企画に参加しました。

2.2 大会結果

大会成績:1位

9月の学ロボFESTIVAL以降、ABU ROBOCON FESTIVAL に向けTRに高速化のための壁キック機構を追加で搭載しました。また TR,PR ともに足回りの限界加速度の向上や、待機時間の切りつめを行いました。それにより、本大会で戦略上重要な4トライ1キックのタイムを学ロボFESTIVALでの19.6秒から16.2秒にまで短縮できました。これは世界最速の記録でした。 動画製作においても学ロボFESTIVALからのフィードバックを受け、3本中1本は完全に新規の動画を制作し、 残りの2本にもさまざまな変更を加えました。

12月12日のオンラインイベントにおいてチーム間投票の結果が発表され、RoboTechは参加チーム中1位に表彰されました。RoboTechがABUの大会で1位を獲得したのは2005年以来15年ぶりのことです。

3 F^3RC 2020 (2020年10月)

F^3RC(エフキューブアールシー)は東京近郊の大学のロボコンチームが集まって開催する、新入生向けのロボットコンテストであり、9月に開催予定であった2020年度大会にRoboTechの1年生が出場する予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により複数大学チームが集まる形での開催が困難であったため、同等の規模の大会を学内のみで開催しました。学内の新入生により構成された4チームにて大会を行いました。感染対策のため、活動時間や人数が制限される中での開催でしたが、全チームがタスクを遂行することができました。

このF^3RCに向けたロボットの製作もまた、NHK学生ロボコンへの活動と同様に、工学系研究科長特別工学教育プログラムの一環として行われています。4.5で後述する駒場の全学ゼミ「ロボット競技を体験しよう」では、このF^3RCに向けたロボットの製作をメインの実習としており、この大会への出場は東京大学に入学した駒場生のものつくり活動の体験の機会としても意義深いものとなっています。夏休みの間はRoboTechのメンバーがTAとしてゼミ生のロボット製作をサポートしました。また、例年のF^3RCは競技ルール作りから当日の運営まで他大学のロボコンチームと協力して行うため、大学のものつくり団体間の交流の場ともなっています。

4 駒場祭 (2020年11月)

例年、五月祭と駒場祭ではロボット展示の企画を行い、来場者に五月祭ロボコン・F^3RCに出場したロボットの操作体験をしてもらっています。RoboTechの両企画は来場する子供たちに非常に人気があり、NHK学生ロボコンの番組放送を観たという方から感想を聞いたり、ロボコンについての意見交換をしたりする貴重な場となっています。

今年は、オンライン開催となった駒場祭に動画公開という形での参加となりました。学内大会の様子や、ロボットの紹介、RoboTechの活動紹介を含む3本の動画を制作し、公開しました。新たな試みではあったが、例年通り一般の方にRoboTechのものつくり活動について知ってもらう機会になりました。

5 全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しよう」への協力

駒場での前期教養課程で開講されている、全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しようA/B/C/D」(担当教員:國吉康夫教授)の運営に協力しました。ほとんどの受講ゼミ生はロボット製作が未経験なので、機械加工やプログラミング、回路製作など、基礎的な項目について、Sセメスター期間中、夏休み、Aセメスター期間中と、オンラインで指導を行いました。また、学内でのロボコン大会開催のため、ルール策定やフィールド製作を行いました。

6 創造的ものつくりプロジェクト「ロボット競技」への協力

本郷での専門課程で開講されている、工学部創造的ものつくりプロジェクト「ロボット競技 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ」(担当教員:國吉康夫教授)の運営に協力しました。プロジェクトの内容はNHK学生ロボコンに向けたロボット製作であり、部員が中心となってプロジェクトを進めました。

7 寄附金の使途・収支報告

2020年度の寄附総額は 22件249万円でした。主な使途は下記のとおりです。

●ロボット製作費

来年度の 2021 年 NHK 学生ロボコン大会にむけたロボットの製作

●フィールド製作費

来年度の 2021 年 NHK 学生ロボコン大会にむけたフィールド製作

RoboTechが15年ぶりに国際オンライン大会で優勝しました!

2021年01月08日(金)

ロボコンの国際大会、ABUロボコンの代替イベントであるオンライン大会「ABU ROBOCON FESTIVAL」が12月12日に開催され、各参加チーム間の投票の結果、東京大学RoboTechが見事に1位を獲得し15年ぶりに国際大会での優勝を勝ち取りました。

9月に行われた国内大会の時点では、戦略上重要な動作を完了するまでのタイムが19.6秒でしたが、壁の反発力を利用する壁キック機構の搭載や移動加速度の向上、経路の見直しといった地道な工夫によって国際大会に提出するビデオを撮影する頃には16.2秒まで短縮することができました。その結果、RoboTechはアジア各地から参加した 21 チーム中で最速のタイムを達成することができました。

今回、2005年以来15年ぶりの1位獲得となりましたが、この結果を継続してこそ意味があると考えております。来年はRoboTechとして史上初となるABUロボコンの連覇に向けてさらに努力を重ねてまいりたいと思います。そのためにも皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

RoboTech公式ホームページでも詳細が公開されています。

記事はこちら。

RoboTechが国内オンライン大会で優勝!国際大会への出場を決めました!

2020年11月25日(水)

RoboTechが優勝を目指して活動しているNHK学生ロボコンは残念ながら中止となってしまいましたが、その代替大会として「オンライン!学ロボFESTIVAL」(主催:NHK、NHKエンタープライズ)が9月26日に開催され、RoboTechも出場いたしました。こちらのイベントでは、各々の大学が作成したロボットの紹介動画を投稿し、それを見た参加チーム内で相互投票が行われました。その結果、東京大学RoboTechが見事に優勝し、国際大会であるABUロボコンへの日本代表として出場権を獲得いたしました。

YouTubeはこちら

ABUロボコンは東アジアの各国がしのぎを削る国際大会で、RoboTechは過去7度出場し、1度の優勝の実績があります。残念ながら今年度は国内のロボコンと同様、正式なオフラインのコンテストは中止となってしまいましたが、こちらも代替のオンラインイベントである「ABU ROBOCON FESTIVAL」(http://www.official-robocon.com/aburobofes.html)が12月12日に開催される予定です。

国際大会での優勝を目指し、国内大会で優勝した機体に更なる改良を重ねてきました。日本代表として世界に挑戦する東京大学RoboTechへの応援をどうぞよろしくお願いいたします。

RoboTech 鈴木天馬部長からのメッセージ

東京大学工学部丁友会RoboTech部長の鈴木です。

今年はオフラインの大会が中止となる中でも活動を継続し、「オンライン!学ロボFESTIVAL」で優勝することができました。

世界大会である「ABU ROBOCON FESTIVAL」においても優勝を目指し、ロボットの完成度を更に向上させました。

しかし、他国の強豪チームには企業などからの経済的支援や物的支援を受けているものも存在します。このようなチームに勝利し、日本代表として世界大会で優勝を果たすには皆様からのご支援、ご協力が大変重要となります。

RoboTechが日本代表として優勝するため、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

部長 鈴木 天馬

2019年活動報告

-ロボコンへの参加・技術交流等を行いました。-

2020年02月28日(金)

RoboTechでは「NHK学生ロボコン」および「ABUアジア・太平洋ロボットコンテスト」での優勝に向けたロボット製作を活動の軸としております。「NHK学生ロボコン」とは、大学生がチームを組んでロボットを作り競わせる、NHK主催の大会であり、「ABUアジア・太平洋ロボットコンテスト」はその世界大会に当たります。

その他にも東京近郊の大学が集まる新人戦への参加や、五月祭や駒場祭でのロボットのデモ展示、講義科目として開講されている1・2年生主体の駒場での全学ゼミや3・4年生主体の本郷での創造的ものつくりプロジェクトの運営の手伝いなど、様々な活動を通じてものつくりを実践しつつ、その楽しさや難しさを多くの人に広めています。

[INDEX]

・ NHK学生ロボコン2019 (2019年5月)

・ 駒場祭 (2019年11月)

・ 関東春ロボコン(2019年3月)

・ F^3RC (2019年9月)

・ 国内での技術交流

・ 海外との技術交流

・ ロボコン体験ミュージアムへの出展

・ 全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しよう」への協力

・ 創造的ものづくりプロジェクト「ロボット競技プロジェクト」への協力

・ ご寄付の使途

・ NHK学生ロボコン2019 (2019年5月)

1. ルール

2019年5月26日に開催された「NHK 学生ロボコン 2019」に参加しました。学生ロボコンのルールは毎年変わり、2019年のルールはモンゴルでの駅伝制度をモチーフとした、二台のロボットMR1(メッセンジャーロボット1、以下車輪型ロボットと呼称)とMR2(メッセンジャーロボット2、以下馬型ロボットと呼称)が連携して、ゲルゲと呼ばれる板状のオブジェクトを運ぶ競技でした。まず車輪型ロボットはゲルゲを持ってスタートし、ポールをすり抜けて馬型ロボットのスタートゾーンへ向かいます。馬型ロボットはそこでゲルゲを受け取ってスタートし、段差やロープを乗り越えて坂の手前で一度止まります。その後車輪型ロボットがシャガイと呼ばれるサイコロを投げて正しい面を出せると馬型ロボットは再びスタートし、坂の上でゲルゲを掲げると勝利(Uukhai)となります。今大会の大きな特徴として、馬型ロボットは四足歩行をすることが義務づけられていました。

2. 開発したロボット

「NHK 学生ロボコン2019」への出場に際し、以下のようなロボットを製作しました。

車輪型ロボットの構成は、一番下に足回りがあり、上にシャガイを拾って投げるための機構と、ゲルゲを把持する機構が載っているものとなっています。馬型ロボットの構成は、四足歩行のための機構にゲルゲを受け取る機構がついたものとなっています。

要素技術の説明

(ア)車輪型ロボット移動機構

去年同様、各車輪が独立して動力をもってステアリングするactive caster型の移動機構を用いましたが、ステアリングの回転軸と車輪の回転軸をずらすことで任意の方向に力を掛けられるように改善し、制御しやすいような機構としました。

(イ)車輪型ロボット投擲機構

シャガイの特定の面が出せるようにエンコーダーとモーターを用いてフィードバック制御を組み速度制御を行いました。

(ウ)ゲルゲ受け渡し機構

アクチュエーターを用いず、車輪型ロボットが特定範囲を通過するだけで確実にゲルゲを受け渡せる機構を製作しました。(図4は実際にゲルゲを受け渡している様子です。)

(エ)四足移動機構

四速歩行を高速で行うために、アクチュエーターを極力脚の根元に集中させたうえで、解析的に十分な強度を備えた脚を切削加工で自作しました。また遊星ギアヘッドについてもフランジ出力が可能となるよう自作を行いました

(オ)三次元自己位置推定

馬型ロボットについては三次元的に自己位置が変化するため、3次元LiDARとIMUを用いた自己位置推定を実装しました。3次元LiDARとはレーザー測距装置を回転させて3次元的に周囲をスキャンするセンサーで自動運転にも用いられているセンサーです。また、IMUはロボットの加速度を測定してロボットの位置を知るためのセンサーであり、人工衛星にも用いられています。

3. 大会結果

大会成績:ベスト4

予選第1試合: vs 京都工芸繊維大学 勝利(62秒 Uukhai)

予選第2試合: vs 熊本大学 勝利(25秒 Uukhai)

準々決勝: vs 横浜国立大学 勝利(25秒 Uukhai)

準決勝: vs 京都大学 敗北

予選第1試合ではプログラムミスでゲルゲを掲げることに失敗し、再試行の後Uukhaiを達成しました。

予選第2試合ではノーミスでUukhaiを達成し、予選リーグを一位で通過しました。

準々決勝でも同様ノーミスでUukhaiを達成し、「NHK学生ロボコン2019」で最速の記録を達成しました。

準決勝で、シャガイを投擲する機構のトラブルに見舞われ、敗北しました。

大会では技術賞を受賞しました。また大会後の技術交流会では、試合では用いなかった22秒のモードでのUukhaiを実演しました。

・ 駒場祭 (2019年11月)

例年通り、駒場祭でも出展を行い、駒場祭に来たお客さんに後述する「F^3RC」に出場したロボットの操作体験をしてもらいました。また、2019年の「NHK学生ロボコン」の報告や説明をすることでRoboTechのものつくり活動について知ってもらっています。特に駒場祭は2018年の「NHK学生ロボコン」後の初めての外部に対する活動であるため、「NHK学生ロボコン」の番組放送を観たという方から感想を頂いたり、ロボコンについての意見交換をしたりする貴重な場となっています。

・関東春ロボコン(2019年3月)

「関東春ロボコン」は関東地区の大学が共同で運営する新人大会です。この大会を通じて、2018年4月に入ってきた部員が技術を身につけ、今後の「NHK学生ロボコン」や「ABUアジア・太平洋ロボットコンテスト」で活躍できるようになることを目標にして行われました。また、多くの大学や高専と交流することによって、RoboTechにない技術を得ることができるというのも大きな効果です。

大会は2019年3月21日に開催されました。東京大学からは2チームが出場し、チーム「赤コートは青コートの審判」が優勝となりました。

後述する駒場の全学ゼミ「ロボット競技を体験しようB」では、この「関東春ロボコン」に向けたロボットの製作をメインの実習としており、この大会への出場は東京大学に入学した駒場生のものつくり活動の体験の機会としても意義深いものになりました。春休みの間はRoboTech のメンバーがティーチングアシスタントとしてゼミ生のロボット製作をサポートしました。

・ F^3RC (2019年9月)

「F^3RC(エフキューブアールシー)」は東京近郊の大学のロボコンチームが集まって開催する、新入生向けのロボットコンテストであり、2019年大会にRoboTechの1年生が出場しました。

大会は2019年9月15日(日) に千葉工業大学津田沼キャンパスにて開催され、工学院大学、早稲田大学など、各大学のロボコンチームの新入生が夏の間にアイディアを考え、開発・製作したロボットで競技を行いました。東京大学RoboTech からは4チームが出場し、「凡人班」が優勝、「伊豆の踊り子」が二位、「どれ」が3位と表彰台を独占しました。

後述する駒場の全学ゼミ「ロボット競技を体験しようA」では、この「F^3RC」 に向けたロボットの製作をメインの実習としており、この大会への出場は東京大学に入学した駒場生のものつくり活動の体験の機会としても意義深いものになりました。夏休みの間はRoboTech のメンバーがTAとしてゼミ生のロボット製作をサポートしました。

また、「F^3RC」 は競技ルール作りから当日の運営まで他大学のロボコンチームと協力して行うため、大学のものつくり団体間の交流の場ともなっています。

・ 国内での技術交流

2019年6月23日に、大学構内において国内の大学を招いた技術交流会を主催しました。工学院大学、千葉大学、東京工業大学、豊橋技術科学大学、横浜国立大学、早稲田大学、京都工芸繊維大学など国内のロボコン出場チームが多く参加しました。当日は各校にプレゼンをして頂いたあと、RoboTechの活動場所やロボットを見学して頂き、その後もロボットを囲みながら交流を深めました。

また、7月にもRoboTechの部員数名で長岡技術科学大学を訪問するなど、外部との交流を続けています。

・海外との技術交流

2019年11月3日には、中国・瀋陽の東北大学を訪問し、現地での技術交流会に部員数名が参加しました。東北大学は過去4年連続で中国国内のロボコン大会で優勝し、「ABUアジア・太平洋ロボットコンテスト」への出場権を獲得している強豪大学です。この技術交流会には中国国内の他の大学も参加しており、国内の技術交流会同様、各校のプレゼン発表の後、瀋陽の東北大学の活動場所やロボットを囲みながら技術交流を行いました。参加した部員も慣れない英語を使いながら、積極的に技術交流を深め、日本にない技術を吸収する良い機会となりました。

また、10月には香港の香港科技大学のロボコンチームを本郷キャンパスに招き技術交流を行いました。同様にRoboTechの活動場所やロボットを見学して頂き、交流を深めました。

・ ロボコン体験ミュージアムへの出展

2019年8月、竹橋の科学技術館で開催された「ロボコン体験ミュージアム」(NHKエンタープライズ・科学技術館主催)にRoboTechのロボットを出展しました。「NHKロボコン2019」に出場した4脚ロボットの動作の実演や、車輪型ロボットの操縦体験などを行い、小学生を中心に大好評でした。

・ 全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しよう」への協力

駒場での前期教養課程で開講されている全学体験ゼミナール「ロボット競技を体験しようA/B/C/D」(担当教員:國吉康夫教授)の運営に協力しました。ほとんどの受講ゼミ生はロボット製作が未経験であるので、機械加工やプログラミング、回路製作など、基礎的な項目について指導を行いました。また、ゼミ内でのロボコン大会開催のため、ルール策定やフィールド製作を行ないました。

・ 創造的ものづくりプロジェクト「ロボット競技プロジェクト」への協力

本郷での専門課程で開講されている創造的ものつくりプロジェクト「ロボット競技プロジェクト Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ」(担当教員:國吉康夫教授)の運営に協力しました。プロジェクトの内容はNHK学生ロボコンにむけたロボット製作であり、部員が中心的にプロジェクトを進めました。

いただいたご寄付は主に以下の通りにご活用いたしました。

●ロボット製作費

来年の2020年NHK学生ロボコン大会に向けてロボットの製作を行い、その費用の一部にご寄付を活用しました。

●フィールド制作費

来年の2020年NHK学生ロボコン大会にむけて、そのフィールドを製作し、その費用の一部にご寄付を活用しました。

以前は部員から徴収した部費や工学部の物作り支援金、丁友会の支援などから拠出していました。

みなさまのご支援に心より感謝申し上げます。

引き続きご支援の程何卒よろしくお願いいたします。

<RoboTech支援基金>

<RoboTech支援基金>

<RoboTech支援基金>

ハラハラドキドキ楽しませてもらいました。

<RoboTech支援基金>

<RoboTech支援基金>

<RoboTech支援基金>

<RoboTech支援基金>

<RoboTech支援基金>

<RoboTech支援基金>

<RoboTech支援基金>

<RoboTech支援基金>

<RoboTech支援基金>

<RoboTech支援基金>

応援しています!

<RoboTech支援基金>

<RoboTech支援基金>

<RoboTech支援基金>

<RoboTech支援基金>

<RoboTech支援基金>