戦災・災害のデジタルアーカイブ基金

ご支援のお願い

ロシアによるウクライナ侵攻,毎年のように起きる激甚災害など,現代は「災い」の多発する時代です。しかしながら「災いの記憶」は,時間の経過とともに上書きされ,忘却されていきます。

「災いの記憶」と,その経験を次世代に活かすためには,被災者の記憶を社会全体で共有し,引き継いでいく必要があります。しかし,そうした個人の貴重な記憶は,老い・死によっていずれ失われていきます。

「個人の記憶」を共有し,「社会全体の記憶」として残していくために,これまでの災害,そして来たるべき災害の記憶を保存・記録していく仕組みづくりが求められています。「デジタルアーカイブ」は,こうした記憶を保存・共有し,未来に継承する基盤として重要なものです。

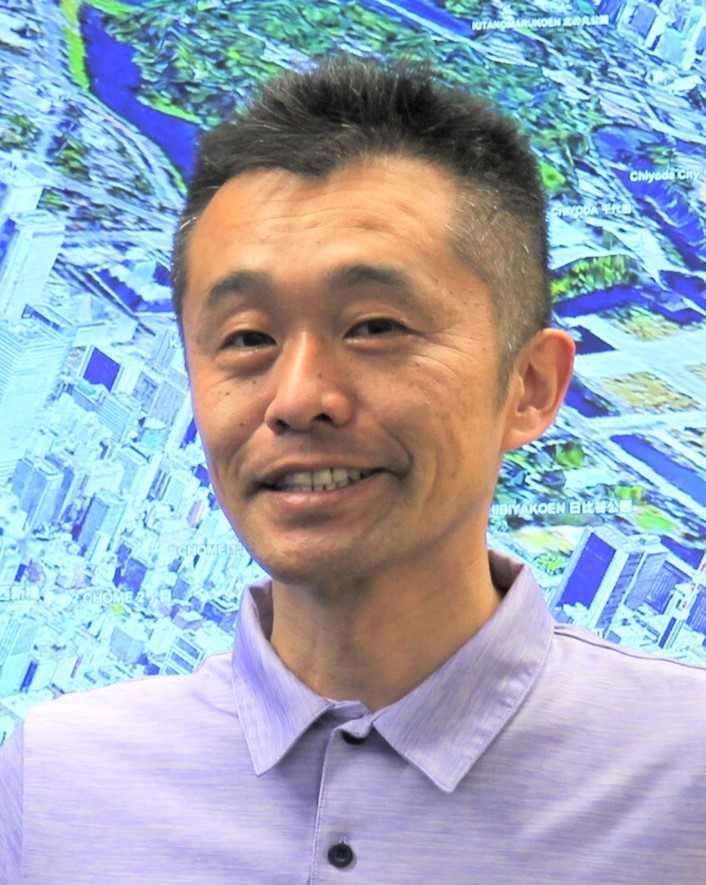

渡邉英徳研究室では,広島・長崎原爆,あるいはウクライナ戦争,東日本大震災などをテーマとした「デジタルアーカイブズ・シリーズ」を2010年代から開発・運用してきました。しかし,こうしたアーカイブは,主に年限付きの研究費で開発・運用されており,持続性に不安があります。また,バーチャルリアリティ・人工知能などの先端技術を取り入れ,より使いやすいアーカイブ・システムを開発し,多くの人々の協力のもと成長させていくためには,財源となる寄付金が必要です。

本寄付金によって「デジタルアーカイブ」を構築し,「災いの記憶」を世界に発信することにより,「過去から学び・未来に活かす」モティベーションを社会に作り出します。そして,学生をはじめとした若い世代の参画により,持続可能性の高い活動を実現します。

戦災・災害に立ち向かう,平和で力強い世界の実現に向けて,一人でも多くの皆様に本プロジェクトへのご支援とご協力を賜りたく,よろしくお願い申し上げます。

東京大学大学院 情報学環・学際情報学府

教授 渡邉英徳

デジタルアーカイブを活用した「記憶の継承」

戦争や激甚災害の多発する時代において,先端テクノロジーと若い世代の力を活かして「災いの記憶」を未来に継承する「デジタルアーカイブ」を開発・運用します。

プロジェクトのおもな取り組み

◆新世代のデジタルアーカイブ・システム開発

VR(仮想現実)・AR(拡張現実)・AI(人工知能)などを活用した,新世代のアーカイブ・システムの開発

◆記憶の継承の主体となる担い手の育成

学生を中心とした,記憶の継承の主体となる「若い世代」の教育,被災地など海外の教育・研究機関との連携

◆被災地との連携

デジタルアーカイブを基盤とした国内・海外の被災地との連携,災害によって危機に瀕しているコミュニティの再建支援

応援メッセージ

渋沢栄一が関東大震災に遭遇したのは、83歳の時でした。高齢でありながらも栄一は、自分の身の安全は顧みずにリーダーシップを発揮し、人々の救済と復興に尽力しました。私たちは、苦境に負けず危険や不安を冒して、人々の平和な生活のために貢献した栄一のまなざしを学び、その思いを伝えなければなりません。災害に負けない社会を作っていくためにデジタルアーカイブを通じて、戦災・災害の記録と記憶を未来に繋ぐ貴重な取り組みが継続するよう、微力ながら応援します。

私たちは渡邉英徳先生の研究室での学びを基にスピンオフする形で起業し、現在もデジタルアーカイブやWebGISプラットフォーム等のプロジェクトにおいて、「平和で、あらゆるデータが保管・可視化・活用される豊かな未来」を目指して、日々開発や業務に励んでいます。私たちが渡邉研の教育・研究活動を応援することにより、争いや災害のない/少ない世界への一助となれば幸いです。

渡邉研究室最新情報

本基金プロジェクトに関するメディア掲載や渡邉英徳教授、渡邉研究室メンバーのメディア出演情報等を紹介いたします。

【イベント】

●2025/3/31(月)

東京大学が主催する「Beyond the Headlines」は、データ・メディア・テクノロジーを駆使してガザ危機の深層に迫る国際シンポジウムと企画展です。

詳細はこちらから。

【メディア掲載・出演】

●2024/10/7(月)

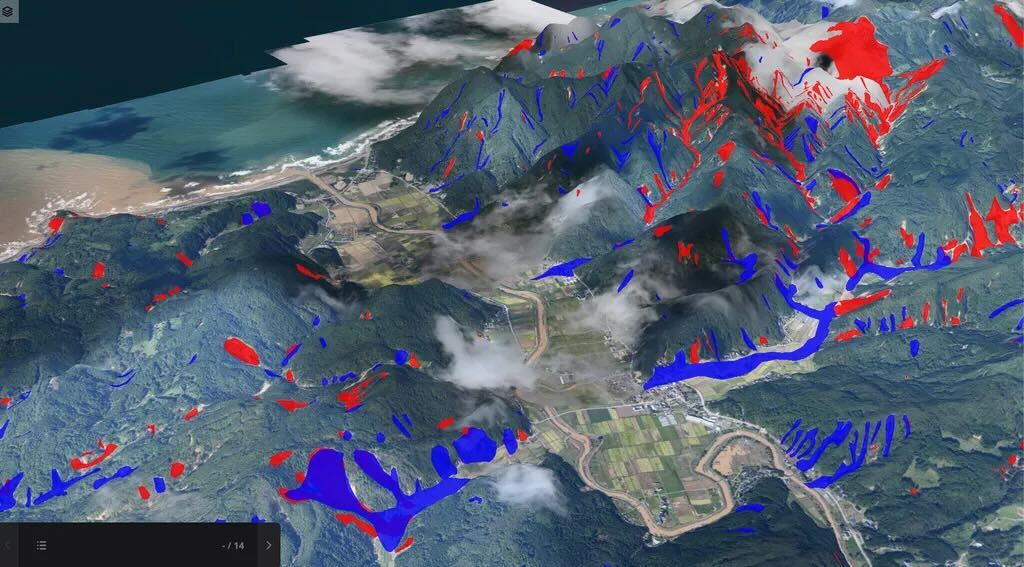

能登 地震と大雨の土砂災害を3D地図に “複合災害に注意を”

本基金で作成された,能登半島地震と豪雨災害の関連を可視化した3Dマップについて,10月5日のNHKニュースで紹介されました。

●2024/8/16(金)

禁じられた撮影…B29捉えた新映像をAIでカラー化“日本人が見た”太田大空襲【報道ステーション】(2024年8月16日)

テレビ朝日に協力し,1945年2月10日の群馬地区空襲の動画をカラー化しました。映像は,8月16日放送の「報道ステーション」で紹介されました。

●2024/8/8(木)

“ゲーム”活用し当時の生活をリアルに体感 被爆者の“記憶” “願い”未来につなぐ平和活動

渡邉英徳研究室が長崎で開催中の「ミライの平和活動展 in 長崎」の特集番組が,長崎国際テレビで放送されました。

【受賞等】

●2024/10/31(木)

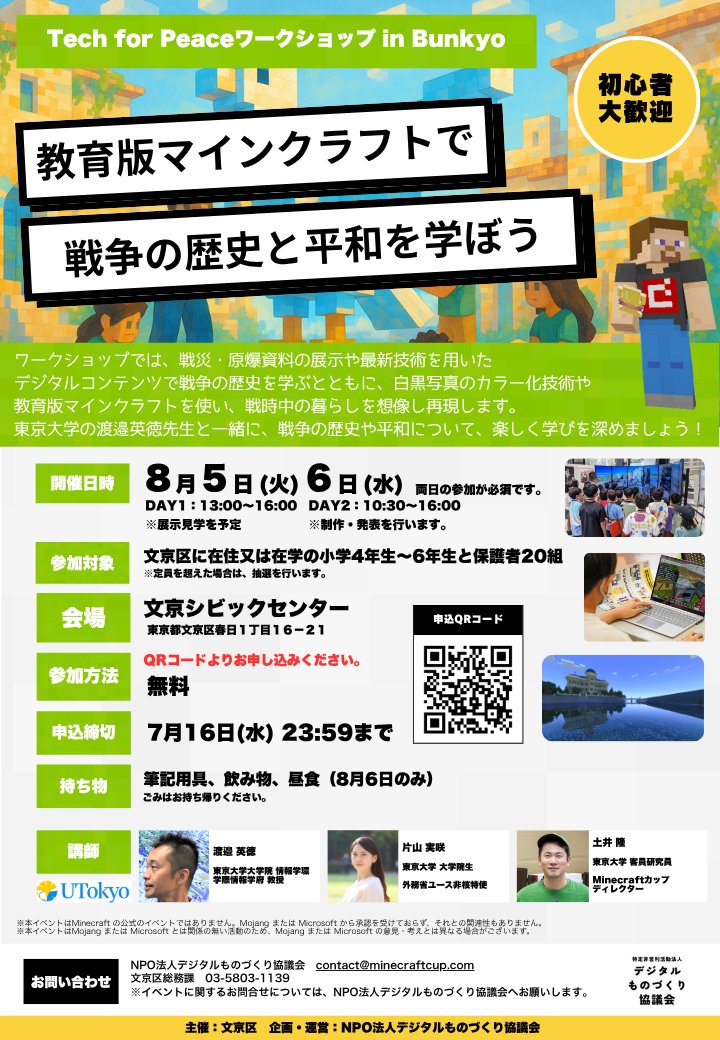

マインクラフトを活用した平和学習ワークショップが,2024年度グッドデザイン・ニューホープ賞にて優秀賞を受賞

片山実咲さん(渡邉英徳研究室学生)らのチームが2024年度グッドデザイン・ニューホープ賞にて優秀賞を受賞しました。詳細はこちらから。

過去のご案内

【メディア出演】

●2023/10/27(金)

人質数日中に解放?交渉の行方は/ガザ攻撃の衛星写真から見えたこと【10月26日(木)#報道1930】(TBS)

ホームカミングデイ『東大で戦争と平和について考える』講演会に渡邉教授とともに登壇された小泉悠専任講師がスタジオ参加、渡邉教授は動画の22分51秒頃よりVTRにて、ガザ地区の衛星画像の分析についてお話しします。

●2023/10/16(月)

テレ朝News ANNニュース「イスラエル軍警告、近く地上戦か 衛星写真で分析「退避ルート」“渋滞のワケ”は?」

衛星写真より、ガザ地区からの退避ルートの分析について、渡邉教授が取材を受けました。取材の様子は、記事掲載動画の4:46よりご覧ください。

●マーシャル諸島のデジタルアーカイブについて

・06/30(金):NHK World「NEWSLINE」(15:00~)

マーシャル諸島の皆さんと取り組んでいるビキニ水爆実験のアーカイブが紹介されますので、ぜひご覧ください。

コチラからライブでご覧いただけます。

●直近のウクライナの衛星画像分析について

・06/27(火): NHKニュース「おはよう日本」(5:00~)

●ノバカホフカ・ダム決壊の衛星画像について

・06/20(火): テレビ大阪から渡邉教授が取材を受け、20日に放映された内容がyoutubeで公開されましたので、下記よりご覧ください。

【ウクライナ侵攻】衛星写真で見えてくる戦況の変化 ダム決壊後の状況は

・06/20(火): テレビ朝日「ワイド!スクランブル」(12:00~)

・06/18(日): TBS「サンデー・モーニング」(8:00~)

・06/11(日): フジテレビ「Mr.サンデー」(22:00~)

・06/11(日): TBS「サンデー・ジャポン」(9:54~)

・06/10(土): 読売テレビ(日本テレビ)「ウェークアップ」(8:00~)

・06/10(土): NHK「ニュース7」(19:00~)

NHK NEWS WEB「ウクライナ ダム決壊 約90キロ離れた地域まで浸水被害か」

・06/08(木):TBS「ひるおび」(10:25~)

・06/07(水):TBS「News23」(23:00~)

※渡邉教授によるTweet

※TBS NEWS DIG Powered by JNN

●2023/03/10

ニュースウォッチ9(NHK総合1:21時~22時)にて、東日本大地震ツイートマッピングと本基金を紹介予定です。放映時間は21時~22時内のいずれかですので、ぜひご覧ください。

【イベント】

●2024/08/04(日)~8/8(木)

ミライの平和活動展 in 長崎 〜テクノロジーでつながる世界〜;

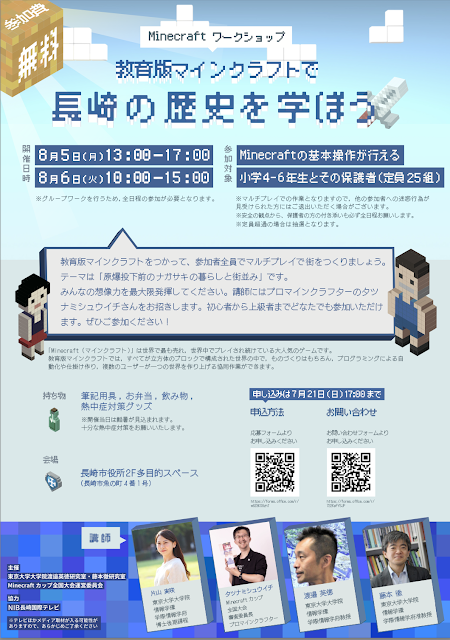

8月5日~6日、「教育版マインクラフトで長崎の歴史を学ぼう」ワークショップを行います。詳細はこちらから。

●2024/7/11(木)

QUICK未来データ会議

「マルチモーダルAI時代の情報デザイン」にて基調講演に登壇しました。また、高校生・大学生に向けてデジタルアーカイブの実演を行ないました。

●2023/09/01(金)~11/26(日)

関東大震災100年企画展「震災からのあゆみ~未来へつなげる科学技術~」(国立科学博物館(東京・上野公園))

「国立科学博物館・関東大震災100年企画展「震災からのあゆみ-未来へつなげる科学技術-」に監修協力・出展します。ぜひ、多くの皆様のご来場をお待ちしています。

●2023/05/26(金)オンライン対談 UTokyo Future TVに渡邉教授がゲスト出演。

UTokyo Future TV ~東大と世界のミライが見える~Vol.10【デジタルアーカイブはミライに何を伝えられるのか?】にて、渡邉教授がナビゲーターの渋澤健氏と対談します。お申し込みと詳細はコチラ(↓)。

【デジタルアーカイブはミライに何を伝えられるのか?】UTokyo Future TV

●2023/04/25・26

渡邉教授がトルコ大統領府からの招待を受け,4月25・26日に首都のアンカラにて開催される国際会議「Stratcom Disaster Communication Forum」で講演・パネルディスカッションに参加します。

2月に公開した「トルコ・シリア地震 衛星画像マップ」が,トルコ国内で広く活用されたことが評価され,招待されることになりました。

●2023/04/12~04/15

ハーバード大学デザイン大学院(GSD)の丹下健三パビリオンで開催の『Front Door』展に協賛・出展します。

「地球市民と未来への対話」がテーマ。「ヒロシマ・アーカイブ」「ナガサキ・アーカイブ」「ウクライナ衛星画像マップ」「ウクライナ 戦時下の復興」などを展示します。

※本イベントに関する渡邉教授によるTweet

【メディア掲載】

●2024/5/29(水)

出演した講演・パネルディスカッションがyoutubeで公開されました

5月15日、「Sushi Tech Tokyo」において出演した講演・パネルディスカッション「災害に向けた都市の強靭化:デジタルツインを活用した災害対応」の様子がYouTubeで公開されました。動画はこちらから。

>4月3日に発生した台湾地震に関する3Dマップ等が各種メディアで紹介されました。

台湾地震3Dマップ

●2024/04/07(日)

台湾地震に関する渡邊研究室の3Dマップが「Hidenori Watanave」のクレジットで、台湾メディアに紹介されました。

降低拆危樓風險 台日專家手機建災害3D圖 手機量化精密測量 作業成本低.更有效率 │記者 謝廷昊│【國際大現場】20240407│三立新聞台(三立新聞台)

●2024/04/05(金)

台湾地震 須賀川記者が震源に近い花蓮市内を取材 救助を待つ人は700人超… 一方で、避難所は地震から4時間で設置 倒れたビルでは早くも撤去作業が…【news23】 (TBS news23)

●2024/04/04(木)

人気観光地に危機 700人“孤立”続く 地震で見えてきた被害 (フジテレビ)

台湾東部の地震 死者10人に 15人と連絡取れず 所在確認急ぐ (NHK)

Taiwan earthquake: Death toll climbs to 10 (NHK World)

●2024/02/01(木)

ガザ地区 日本支援施設の被害は 衛星写真で分析した地図公開(NHK NEWS)

⇒1月26日公開の活動報告記事「ガザ地区 日本支援施設の被害のマップを公開」もご参照ください。

●2024/01/31(水)

日本支援のガザ地区学校・病院など計10施設、戦闘で破壊された可能性…衛星画像分析で判明(読売新聞オンライン)

学校や病院も破壊…ガザ空爆で日本支援施設にも深い爪痕 東大大学院など調査(産経新聞)

ガザ攻撃で日本支援施設破壊 イスラエルを批判―東大教授(時事通信)

衛星画像で見えるイスラエル軍の攻撃手法や意図(テレ朝NEWS)

続く戦闘…衛星画像で見る「ガザの今」 国連機関職員がテロに関与か 須賀川記者が解説【news23】(TBS NEWS DIG)

●2024/01/26(金)

ネット空間で展開されるプロパガンダ 80年前の日本との違い(毎日新聞)

プロパガンダの歴史や背景、対抗する手段等について渡邉教授が取材を受け、「判断助ける情報可視化」として毎日新聞の論点に掲載されました。

●朝日新聞 × 漫画『満州アヘンスクワッド』のコラボレーションが公開

朝日新聞 × 漫画『満州アヘンスクワッド』のコラボレーションが公開されました。歴史写真のカラー化に協力しています。コチラからご覧ください。

●2023/10/29(日)

ガザ地区境界付近 待機のイスラエル軍用車両が移動 衛星画像(NHK)

ガザ地区の衛星画像分析について解説しています。

●2023/10/29(日)

見えてきたガザ地上戦の実相 2キロに及ぶ“轍”を衛星で確認 多数の戦車目撃情報も(テレ朝NEWS『サンデーステーション』より)

ガザ地区の衛星画像分析について解説しています。

●2023/10/10(月)

動画やVRで戦争記憶を継承 最新技術で次世代に(日本経済新聞社)

VRによる「疑似体験」で戦争について知ってもらおうとする試みの例として、渡邉研究室で制作した、原爆投下後の広島市内を撮影した写真の中でアバター(分身)を操作できるVRのデジタルコンテンツが紹介されました。

●2023/09/12(月) モロッコ地震の衛星画像マップを公開しました。

モロッコ地震の衛星画像マップ

NHKから受けた取材記事は下記をご覧ください。

モロッコ地震 支援へ義援金募る 被害の解析なども(NHK首都圏NEWS WEB)

●2023/08/12(土)写真のカラー化に協力しました。

テレ朝News ANNニュース 「フィリピン現地証言とAI使い 戦前の日本人移民の姿をカラー化」

テレ朝News

ANNニュース・テレメンタリー2023 「私たちは日本人なんです」フィリピンに暮らす“無国籍”の残留日本人2世たち~厳しい戦禍、戦後の実態と国籍回復への道のり~

●2023/04/04

デジタル地図で記憶継承 被爆地 被災地 ウクライナ 「社会で共有」寄付募る(>毎日新聞)

に本基金が紹介されました。

●2023/03/30

震災や戦禍を記録、伝承 アーカイブ持続へ基金(岩手日報)

岩手日報の3月30日朝刊・社会面に本基金が紹介されました。

※岩手日報社と渡邉研究室が共同開発し2021年3月11日に公開した、デジタルアーカイブ「忘れない:震災遺族10年の軌跡」もあわせてご覧ください。

関連リンク:渡邉研究室サイト「デジタルアーカイブ「忘れない:震災遺族10年の軌跡」を公開しました」

●2023/03/23

デジタル地図で「世界を小さく」 市民の手で記憶・記録の継承を(毎日新聞)

に本基金が紹介されました。

●2023/03/15

震災の記憶を後世につなぐデジタルアーカイブの今 「犠牲者の行動記録」マッピングも(週刊朝日)

に「忘れない震災遺族10年の軌跡(東京大学大学院 渡邉英徳研究室 × 岩手日報社)」などのデジタルアーカイブや本基金設立が紹介されました。

●2023/03/14

東京大学、「戦災・災害のデジタルアーカイブ基金」を設置(カレントアウェアネス・ポータル 国会図書館)

に、本基金設立に関する記事が掲載されました。

●2023/03/13

戦災や災害の記録継承、東京大学がデジタルアーカイブ基金を設立(大学ジャーナルONLINE)

に、本基金設立に関する記事が掲載されました。

●2023/03/11

「製作・育成に寄付を」東大教授が呼びかけ(日本経済新聞社)

に、3/10掲載記事から、本基金に関する部分のみ切り出した記事が掲載されました。

●2023/03/10

「震災アーカイブ」閉鎖相次ぐ 災禍の記録どう残す(日本経済新聞社)

に、本基金に関する紹介が掲載されました。

●2023/03/08

「災いの記憶」あえて残す理由 ロシア軍に監禁された子どもの落書き

デジタルアーカイブが語りかけるもの(withnews.jp)

【受賞等】

●2023/07/05 ヒロシマピースグラント2023に採択されました

爆体験継承や平和につながる国内外の事業を支援する「ヒロシマピースグラント2023」に「マインクラフトを用いた新たな広島平和教育ワークショップの開催と教材の開発」が採択されました。

●2023/05/29 第17回日本地図学会学会賞(特別賞)受賞

「ウクライナ衛星画像マップ」の取り組みが、第17回日本地図学会学会賞(特別賞)を受賞しました。

日本地図学会学会賞

●2023/05/17 Cesium Ecosystem Grantに採択されました

米Cesium社は、本基金のデジタルアーカイブの基盤となっている、デジタルアースの開発企業です。Cesium Ecosystem Grantsは、Cesiumのエコシステムをサポートし、多様化するための助成金です。今回、初の採択事業の一つとして「戦災・災害のデジタルアーカイブ」が選ばれました。

Cesium Ecosystem Grantsについて

終戦80年の8月,多数のメディアで報道されました。

2025年09月01日(月)

終戦から80年目の8月,「戦災・災害のデジタルアーカイブ基金」を活用したプロジェクトが,多数のメディアで報道されました。渡邉英徳研究室のYouTubeチャンネル及びウェブサイトにまとめていますので,ぜひ,ご覧ください。

2025年8月の報道一覧

2025年08月20日(水)

長崎原爆資料館で開催した「ミライの平和活動展」や,カラー化写真集『戦中写真が伝える 動物たちがみた戦争』『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』など,「戦災・災害のデジタルアーカイブ基金」を活用したプロジェクトが多数報道されました。

オンラインでぜひご覧ください。

(以下,報道一覧)

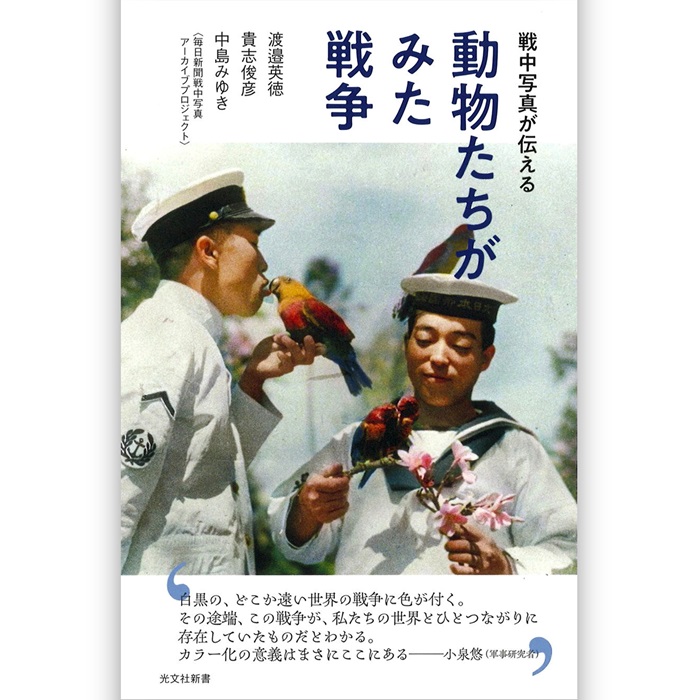

●書評『戦中写真が伝える 動物たちがみた戦争』,読売新聞,2025年8月17日 (ウェブ版は近日公開)

●最新AI技術で伝える”戦争”,フジテレビ, 週刊フジテレビ批評,2025年8月16日

●ゲームで80年前を再現 原爆で失われたものは...,NHK長崎放送局, NHKニュース,2025年8月15日

●木久扇が語る戦争体験 記録が呼び起こす記憶,BSフジ, プライムニュース,2025年8月15日

https://www.youtube.com/watch?v=iU7NdVYUUGM

●ミライの平和活動展,J-WAVE, INNOVATION WORLD,2025年8月15日

●戦後80年、カラーでよみがえる“戦時中の動物たち”の姿とは? AIと人力で戦争写真を着彩、第一人者が語る思い,ITmedia, ITmedia AI+,2025年8月15日

https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2508/15/news021.html

●「まるで本物」生成AIが作る“動く戦時中写真”。東大教授が感じた「価値」と「恐ろしさ」,Business Insider Japan, Tech Insider,2025年8月15日

https://www.businessinsider.jp/article/2508-ww2-photo-colorization-generative-ai-short-movie/

●特攻隊員が笑み浮かべるAI動画 元隊員が見たら…「いや、鬼の顔に」,毎日新聞社, 毎日新聞,2025年8月14日

https://mainichi.jp/articles/20250813/k00/00m/040/134000c

●「動物もプロパガンダに利用」──AI×人力でカラー化した「動物写真」が示す「戦争」とは,Business Insider Japan, Tech Insider,2025年8月14日

https://www.businessinsider.jp/article/2508-ww2-animal-photo-ai-colorization/

●「マインクラフト」で原爆投下前の浦上天主堂を再現!長崎原爆資料館で「ミライの平和活動展」,NIB長崎国際テレビ, news every,2025年8月13日

https://news.ntv.co.jp/n/nib/category/society/nia5348eaaaeea471fbce1210f868ca214

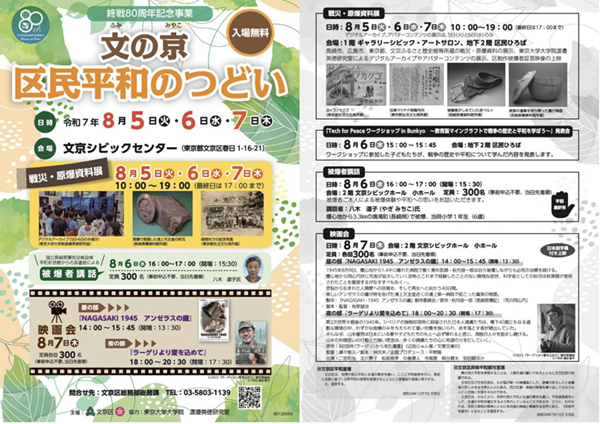

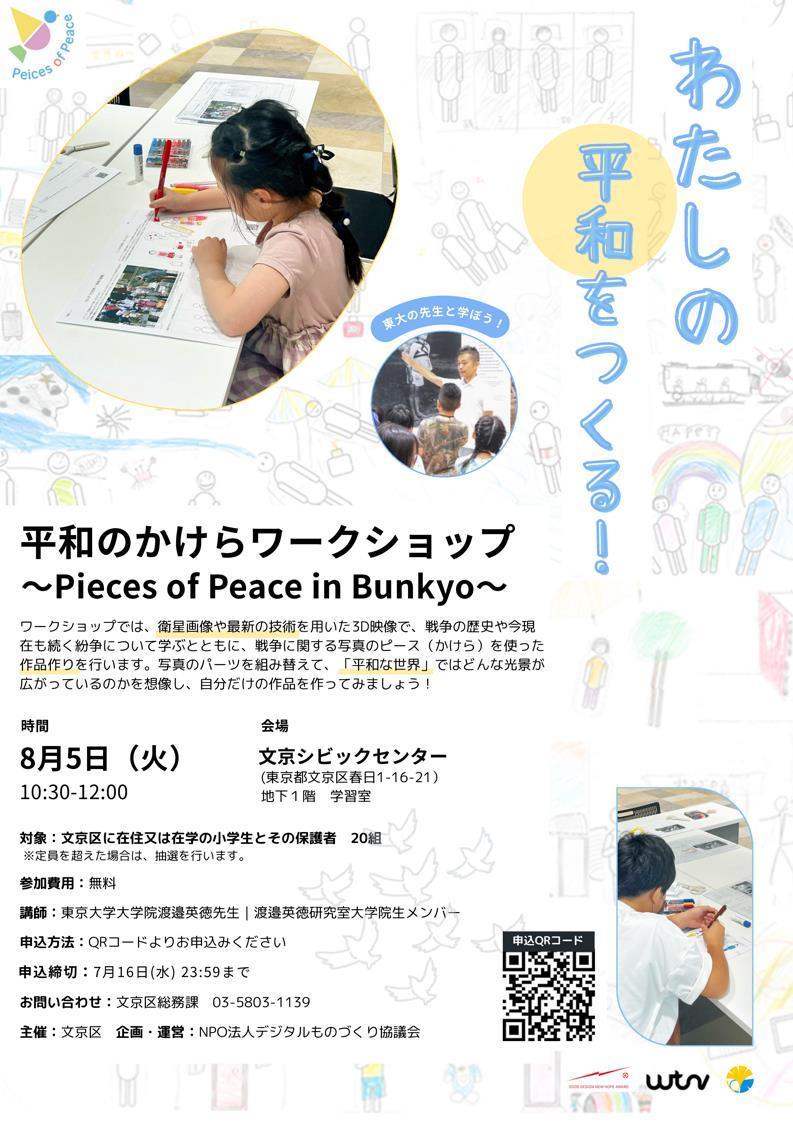

8/5-7 文京区「区民平和のつどい」に出展します

2025年07月11日(金)

8/5-7 文京区シビックセンターで開催される「区民平和のつどい」に出展します。

デジタルアーカイブやアバターコンテンツの展示,「教育版マインクラフトで戦争の歴史と平和を学ぼう」「平和のかけらワークショップ」を実施します。

ぜひ,ご参加ください。(ワークショップには参加申し込みが必要です)

詳細はこちら

『戦中写真が伝える 動物たちがみた戦争』刊行記念イベントを開催します

2025年07月08日(火)

戦争に巻き込まれた動物たちの姿を集めた写真集『戦中写真が伝える 動物たちがみた戦争』(渡邉英徳・貴志俊彦・中島みゆき)が光文社新書として発売されます。

馬、犬、ハト、ゾウ、ラクダ、猫……。毎日新聞社が所蔵する貴重な戦中写真6万枚をデータベース化した「毎日戦中写真アーカイブ」と連携し、軍馬や軍犬、軍鳩、その他にも戦時の人間を支え、癒やした動物たちの姿を現代に伝えます。企画展や本をとおしてミライ世代に平和について考えてもらうため、動物写真家・岩合光昭さんをゲストにお迎えしてイベントを開催します。

なぜ動物たちは戦争に巻き込まれたのか、誰も止める人はいなかったのか。岩合さんのお話を中心に、東大・渡邉英徳研究室によりカラー化・動画化された動物たちの姿から80年前のできごとの体験、動物たちの写真を撮影したカメラマンの足跡を追った貴志俊彦・京大名誉教授のお話を通して、戦争を支えた構造や情報のあり方についても考えます。

AIやVRといった技術を体験することで、現代における情報との付き合い方を考えることもできます。ミライ世代の参加をお待ちしています。

『戦中写真が伝える 動物たちがみた戦争』の売り上げの一部は本基金に寄付されます。

光文社新書『戦中写真が伝える 動物たちがみた戦争』が刊行されます

2025年06月23日(月)

東京大学大学院情報学環・渡邉英徳研究室は、株式会社光文社(代表取締役社長:巴一寿)と、戦場の動物たちの写真をカラー化した写真集『戦中写真が伝える 動物たちがみた戦争』(光文社新書)を7月16日(水)に出版します。

本書は毎日新聞社が所蔵する貴重な戦中写真6万枚をデータベース化した「毎日戦中写真アーカイブ」と連携し、同アーカイブの中から、軍馬や軍犬、軍鳩、その他にも戦時の人間を支え、癒やした動物たちの写真を掲載しています。

掲載にあたっては,渡邉教授が最新のAI技術を用いながら歴史資料と専門家との検証を重ねて色を補正し、可能な限り史実に沿ったカラー化を施しました。また、貴志俊彦教授(専門:アジア史、東京大学大学院情報学環客員教授、京都大学名誉教授、ノートルダム清心女子大学教授)により、動物たちが戦争に利用されていた当時の背景などが解説されています。

研究室の学生も、写真の選定・カラー化、関連コンテンツの制作に参加しています。学生たちの活動については巻末の座談会に収録されており、さらに付録のQRコード経由でコンテンツをご覧になれます。ぜひ、お読みください。

※本書の印税の一部は,本基金へ寄付される予定です。

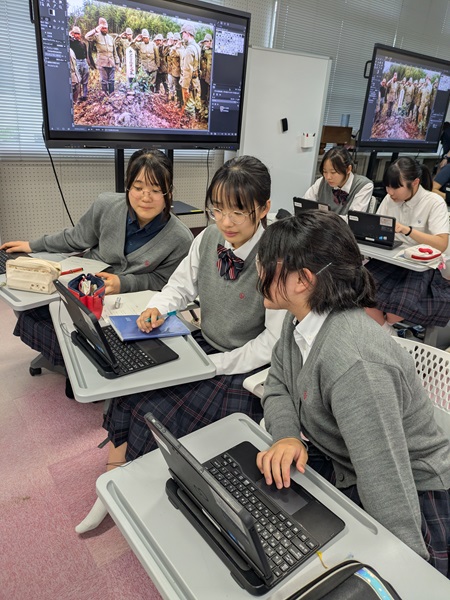

長崎の高校でカラー化ワークショップを開催しました

2025年06月17日(火)

今年は原爆投下から80年。長崎市の高校生向けに、AIなどの最新テクノロジー技術を活用し、原爆投下前に長崎で撮られた白黒写真のカラー化ワークショップを開催しました。生徒たちは時間をかけてカラー化写真を完成させ、長崎原爆資料館で展示する予定です。

NHKおよび日本テレビ系列で報道されました:

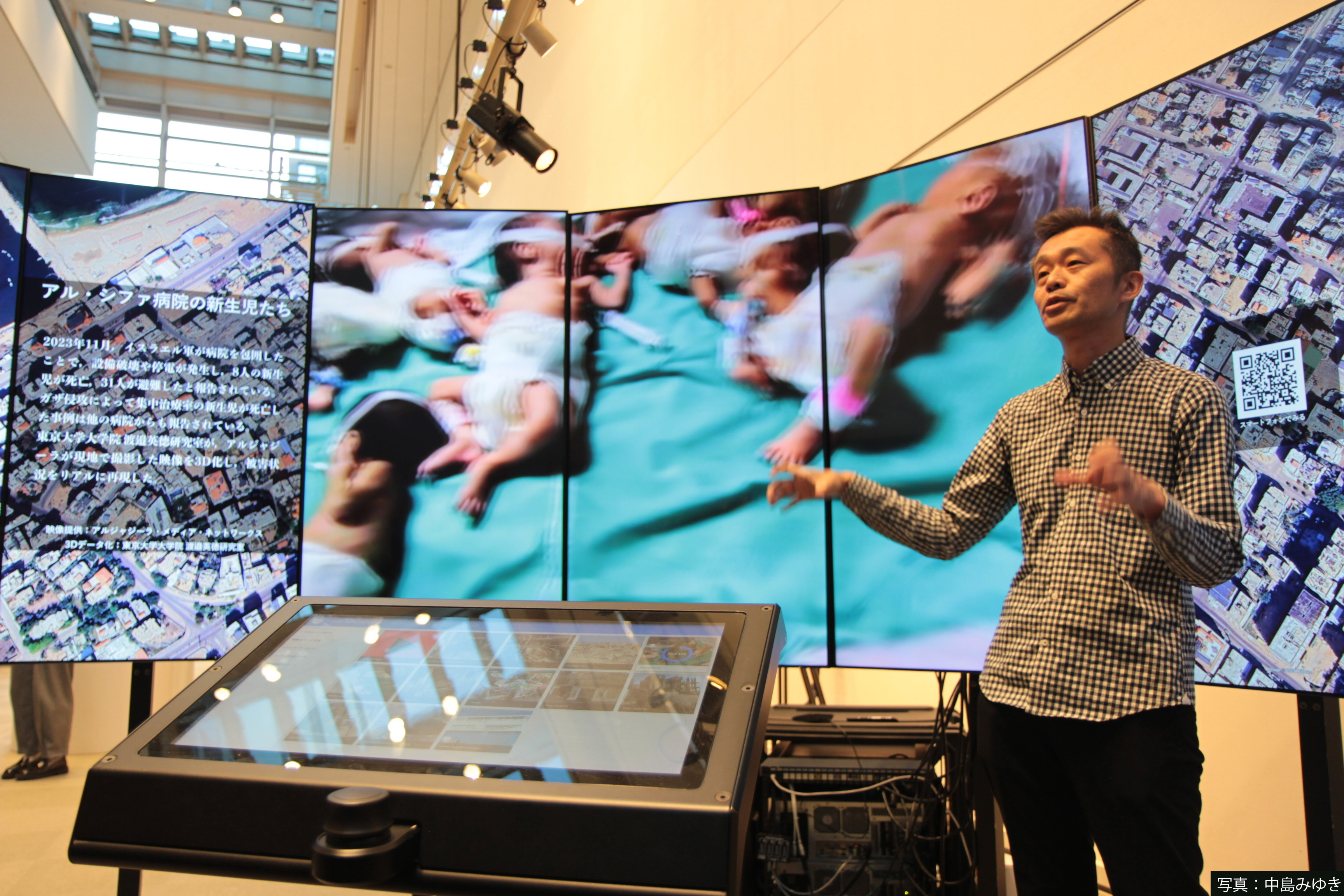

データ・メディア・テクノロジーで読み解くガザ危機の深層

2025年06月17日(火)

ガザ地区では,国際的に広がる抗議・非難の動きにも関わらず,イスラエル軍の攻撃による危機的な状況が続いています。

3月31日に東京大学で開催した「データ・メディア・テクノロジーで読み解くガザ危機の深層」のレポート記事・取材記事が公開されています。ぜひ,ご一読ください。

「戦災・災害のデジタルアーカイブ基金」では,今後も活動を続けていきます。

2024年活動報告

-能登半島地震・ガザ紛争・太平洋戦争などのデジタルアーカイブ化を進めました-

2024年12月26日(木)

2024年1月1日に発生した能登半島地震,2023年秋から継続するガザ紛争,戦後80年を目前に控えた太平洋戦争など,多岐に渡る戦災・災害のデジタルアーカイブ化を進めました。

また,ノーベル平和賞を受賞した日本被団協ほかと「ミライの平和活動展」を長崎市役所で開催するなど,多数の展示・ワークショップ・講演を実施しました。活動はマスメディアで報道され,注目を集めています。

2024年には作品発表10件,受賞2件,書籍2件,講演18件,メディア報道76件の実績を挙げました。

業績一覧はこちらです

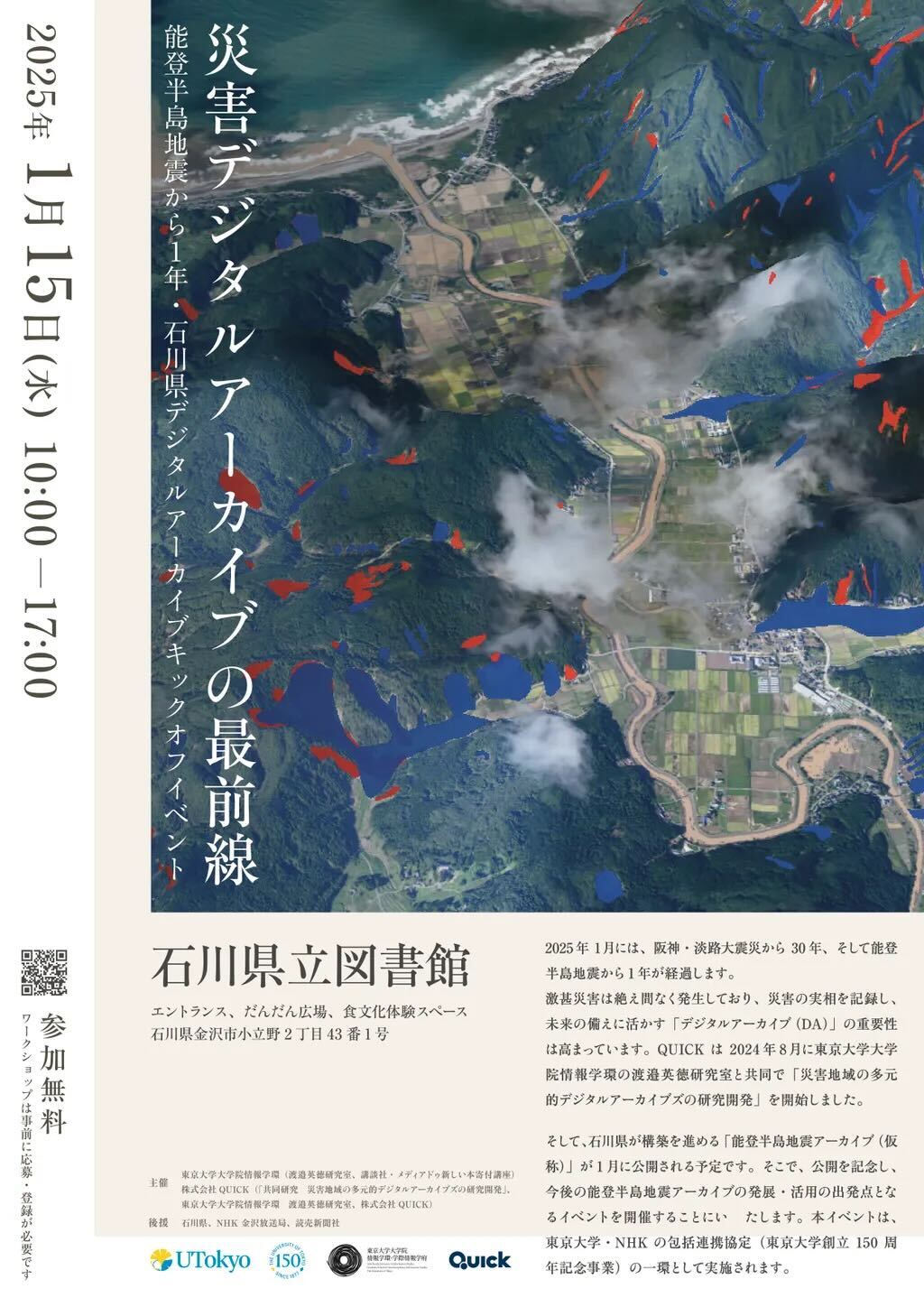

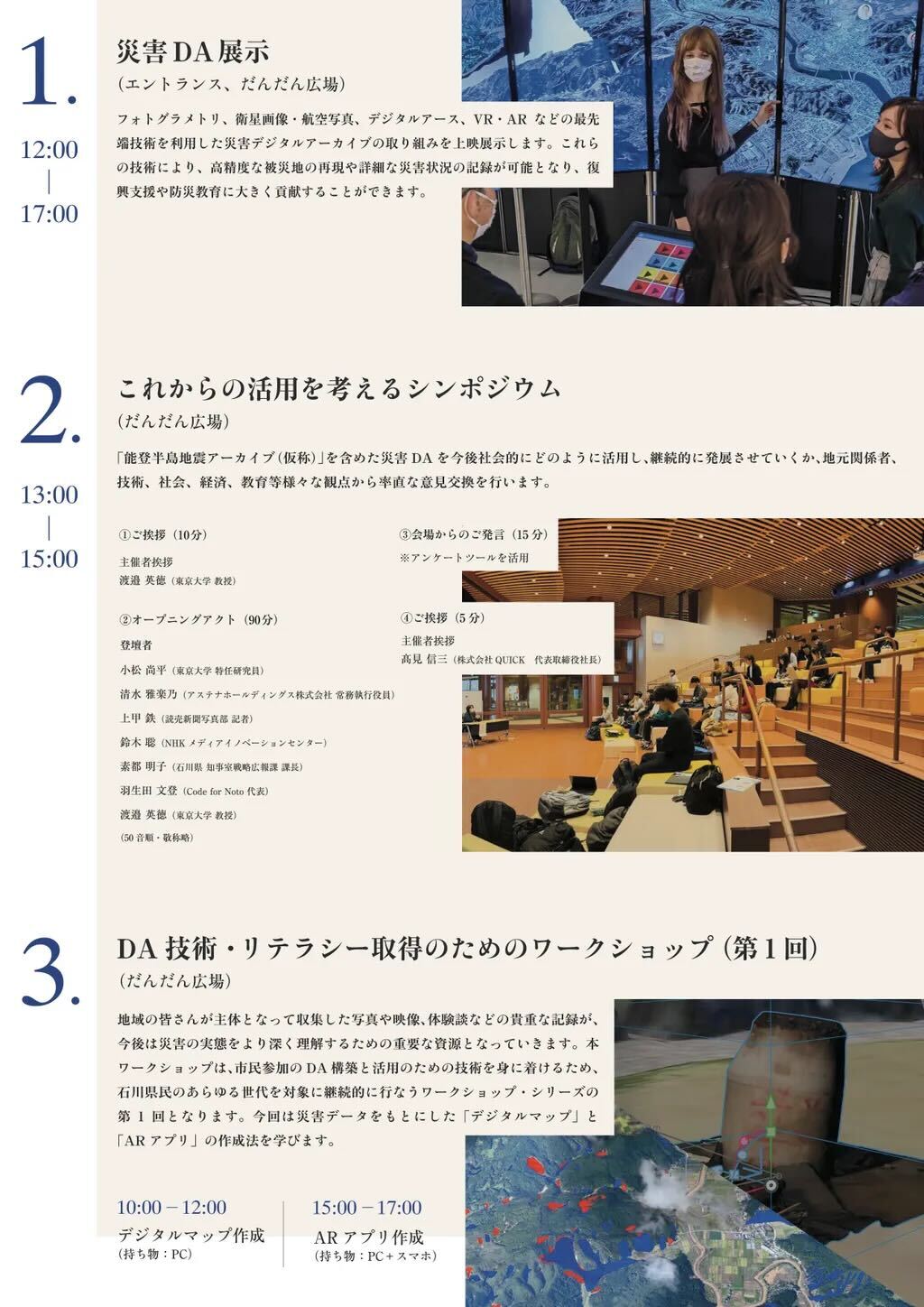

1月15日「災害デジタルアーカイブの最前線:能登半島地震から1年・石川県デジタルアーカイブキックオフイベント」を開催します

2024年12月24日(火)

2025年1月には、阪神・淡路大震災から30年、そして能登半島地震から1年が経過します。

激甚災害は絶え間なく発生しており、災害の実相を記録し、未来の備えに活かす「デジタルアーカイブ(DA)」の重要性は高まっています。QUICKは2024年8月に東京大学大学院情報学環の渡邉英徳研究室と共同で「災害地域の多元的デジタルアーカイブズの研究開発」を開始しました。

そして、石川県が構築を進める「能登半島地震アーカイブ(仮称)」が1月に公開される予定です。

そこで、公開を記念し、今後の能登半島地震アーカイブの発展・活用の出発点となるイベントを開催することにいたします。本イベントは,東京大学・NHKの包括連携協定(東京大学創立150周年記念事業)の一環として実施されます。

参考リンク:https://da2025.jp/

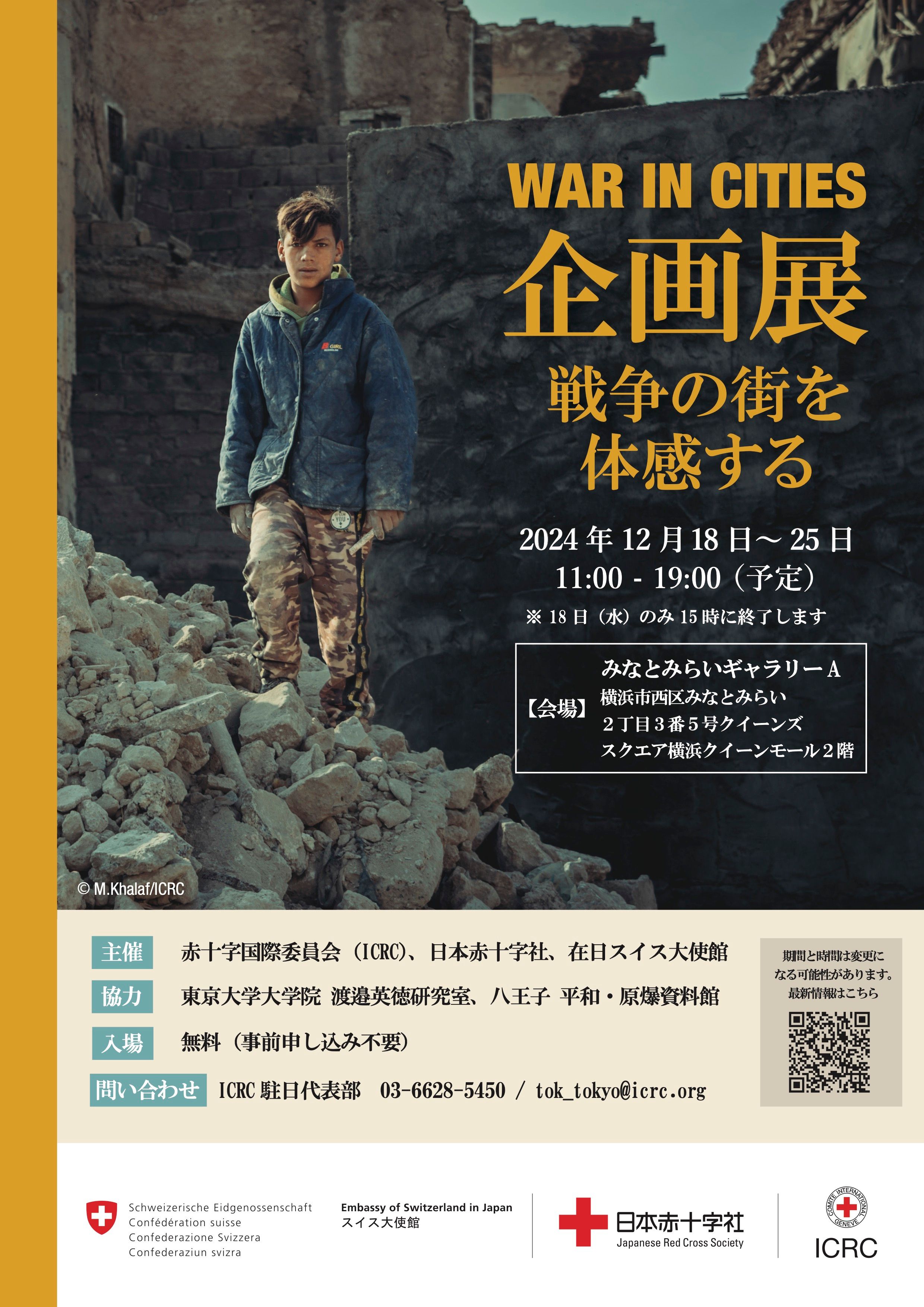

12/18〜25 赤十字国際委員会の企画展「War in Cities 戦争の街を体感する」(みなとみらい)に出展します

2024年12月12日(木)

12/18〜25の日程で開催される,赤十字国際委員会の企画展「War in Cities 戦争の街を体感する」に,渡邉英徳研究室が出展します。広島・長崎原爆,ウクライナ侵攻,ガザ侵攻における被害のようすを,大画面ディスプレイで可視化します。ぜひ,ご来場ください。

企画展名: War in Cities 戦争の街を体感する

期間: 2024年12月18日(水)- 25日(水)11:00-19:00(予定)※18日(水)のみ15時に終了します。

会場: みなとみらいギャラリーA(横浜市西区みなとみらい2丁目3番5号クイーンズスクエア横浜クイーンモール2階)

主催: 赤十字国際委員会(ICRC)、日本赤十字社、在日スイス大使館

後援: 神奈川県

協力: 東京大学大学院 渡邉英徳研究室、八王子 平和・原爆資料館

入場: 無料(事前申し込み不要) お問い合わせ: ICRC駐日代表部 03-6628-5450 / tok_tokyo@icrc.org

マインクラフトを活用した平和学習ワークショップが,2024年度グッドデザイン・ニューホープ賞にて優秀賞を受賞

2024年10月31日(木)

片山実咲さん(渡邉英徳研究室学生)らのチームが2024年度グッドデザイン・ニューホープ賞にて優秀賞を受賞しました。受賞作品は「 きのこぐものしたにあったまちーブロッククラフトで学ぶ広島・長崎歴史探訪ワークショップー」です。プロジェクトには本基金が活用されています。

今後,全受賞作品の中から優秀賞に選ばれた約8作品の受賞者による公開プレゼンテーション審査が実施され,最優秀賞が決定されます。また,2024年11月1日〜5日に開催されるグッドデザイン賞受賞展「GOOD DESIGN EXHIBITION 2024」にて,受賞作品が紹介されます。

チームメンバー:片山実咲,濱田璃奈,村山美耶子,山口温大,濱津すみれ,森吉蓉子

参考リンクはこちら

能登半島地震と豪雨災害の3DマップがNHKニュースで紹介されました

2024年10月07日(月)

本基金で作成された,能登半島地震と豪雨災害の関連を可視化した3Dマップについて,10月5日のNHKニュースで紹介されました。

記事はこちら

世界的メディア「アルジャジーラ」とのMOUを締結しました

2024年09月18日(水)

アルジャジーラ・メディア・ネットワーク(カタール国)と、パレスチナ・ガザ地区の戦争被害を一人称視点で追体験するVRコンテンツの共同開発に関してMOUを締結しました。

渡邉英徳研究室はこれまでに、戦災・災害の資料をデジタルアース上に展開する「多元的デジタルアーカイブズ・シリーズ」や、ウクライナやパレスチナ・ガザ地区の戦争被害について、衛星画像を活用して分析・発信するプロジェクトなどに取り組んできました。当該技術の社会実装に関しては、NHK・TBS・朝日新聞社・読売新聞社など、国内マスメディアと連携して研究成果の社会への還元に取り組んできました。

同研究室の小松尚平特任研究員は、ウクライナの現地協力者らと制作したウクライナの戦争被害を記録したバーチャル空間を、アバターを介して体験できる「戦災VR」システムを開発し、各地で展示活動を行なっています。

今回の取り組みにおいては、世界的なメディア機関であるアルジャジーラと連携し、パレスチナ・ガザ地区を主題とした「戦災VR」コンテンツの共同開発を行ない、研究・教育における利活用を目指します。紛争報道などにおいて世界的に高い評価を受けているアルジャジーラから映像・画像データの提供を受けるとともに、情報学環の研究者と共同でVRコンテンツのストーリーや構成を検討、没入感をもって戦災の実像を世界に伝える最先端のVR・メタバースコンテンツを開発していきます。

8月16日放送のテレビ朝日「報道ステーション」にて,空襲のカラー化映像が紹介されました。

2024年08月19日(月)

テレビ朝日に協力し,1945年2月10日の群馬地区空襲の動画をカラー化しました。

映像は,8月16日放送の「報道ステーション」で紹介されました。大きな反響があり,YouTube動画は公開3日間で45万回以上再生されています。

動画はこちら

「ミライの平和活動展 in 長崎」の特集番組が放送されました

2024年08月08日(木)

渡邉英徳研究室が長崎で開催中の「ミライの平和活動展 in 長崎」の特集番組が,長崎国際テレビで放送されました。番組はWeb公開されています。ぜひご覧ください。

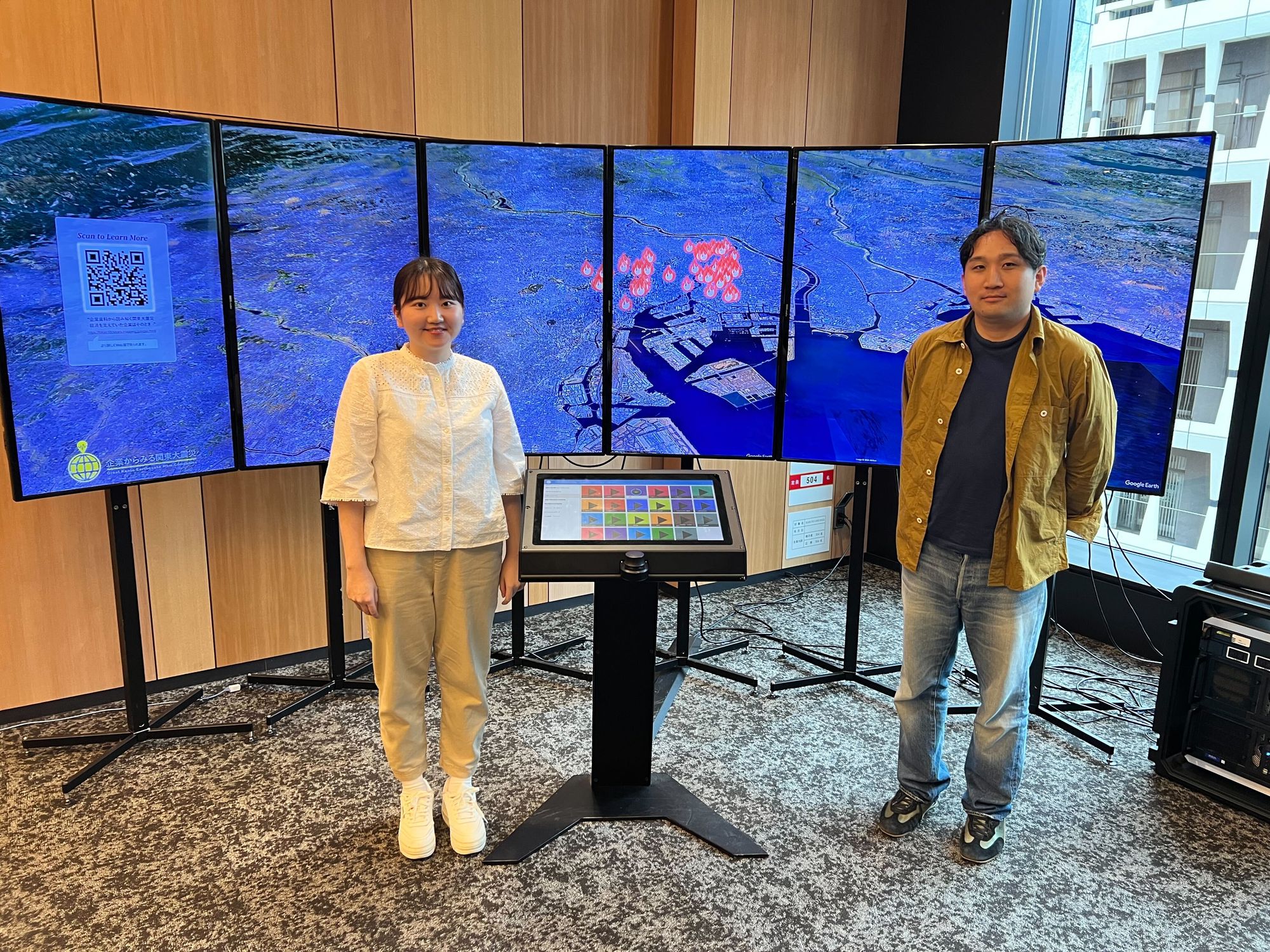

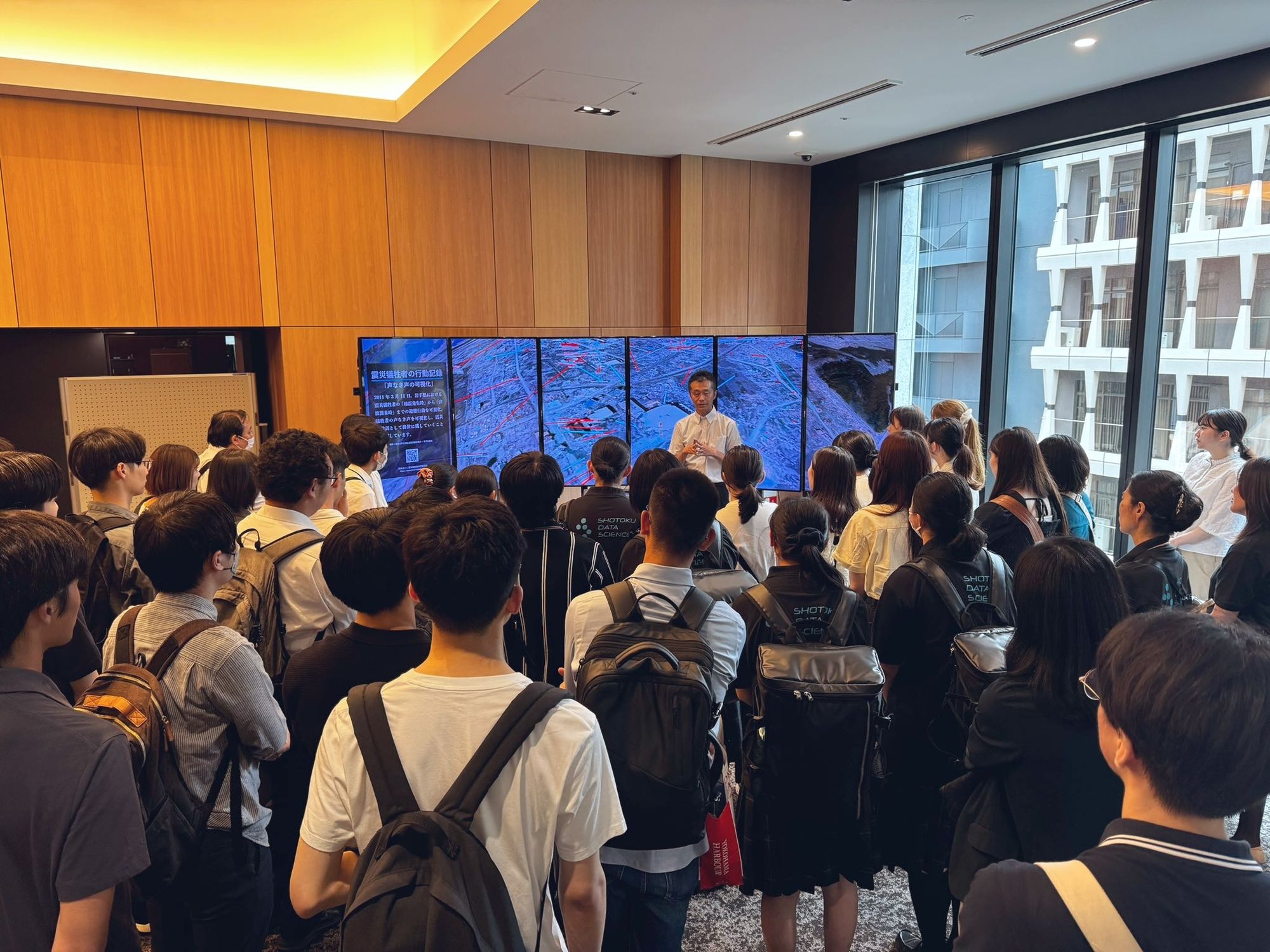

QUICK未来データ会議にて講演・実演を行ないました

2024年07月11日(木)

QUICK未来データ会議「マルチモーダルAI時代の情報デザイン」にて基調講演に登壇しました。

また、高校生・大学生に向けてデジタルアーカイブの実演を行ないました。

8月に長崎で展示会とワークショップを開催します

2024年07月03日(水)

2024年8月4日〜8日、長崎市役所で「ミライの平和活動展 in 長崎 〜テクノロジーでつながる世界〜」を開催します。

その一環として、8月5日~6日、「教育版マインクラフトで長崎の歴史を学ぼう」ワークショップを行います。

QUICK未来データ会議で講演を行います(2024年7月11日)

2024年06月10日(月)

渡邉教授が2024年7月11日に開催されるQUICK未来データ会議「マルチモーダルAI時代の情報デザイン」にて基調講演を行います。

講演のテーマは「大災害にリアルタイムで対応する情報デザイン」で、大画面ディスプレイを使用したデジタルマップの展示が予定されています。また、基金を活用して取り組んだ能登半島での成果についても紹介する予定です。

皆様のご参加を心よりお待ちしています。

お申し込みはこちら

戦災・災害のデジタルアーカイブ基金

東京大学公開講座に登壇します(6月29日)

2024年04月25日(木)

毎年恒例の【東京大学公開講座 第138回2024年春季】に登壇します。場所は安田講堂です。

今回の全体テーマは「制約と創造」、6月15日(土)、6月22日(土)、6月29日(土)の全3回です。

そのうち6月29日の「科学における制約と創造」に『大災害にリアルタイムで対応する情報デザイン』という題でお話します。

戦災・災害のデジタルアーカイブ基金にご支援くださった皆様、ぜひご参加ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

お申込はこのページの右上「申込・アクセス」のボタンから

設置責任者 情報学環 教授 渡邉英徳

台湾地震の3Dマップ等が紹介されました

2024年04月05日(金)

4月3日に発生した台湾地震に関する3Dマップ等が各種メディアで紹介されました。

台湾地震3Dマップ

●2024/04/05(金)

台湾地震 須賀川記者が震源に近い花蓮市内を取材 救助を待つ人は700人超… 一方で、避難所は地震から4時間で設置 倒れたビルでは早くも撤去作業が…【news23】(TBS news23)

●2024/04/04(木)

人気観光地に危機 700人“孤立”続く 地震で見えてきた被害 (フジテレビ)

台湾東部の地震 死者10人に 15人と連絡取れず 所在確認急ぐ (NHK)

Taiwan earthquake: Death toll climbs to 10 (NHK World)

2023年活動報告

-多発する戦災・災害に即時対応する活動を続けています-

2024年03月01日(金)

ウクライナ戦争,トルコ・シリア地震,モロッコ地震,ガザ軍事侵攻。そして今年元日に発生した能登半島地震に対応して,衛星画像と3Dデータを活用したデジタルマップ・アーカイブをリアルタイムに公開しました。国内外の多数のメディアで報道され,大きな反響がありました。8月,広島テレビ本社において「ミライの平和活動展」を開催。10月は東大・安田講堂にて,親子向け講演会「東大で戦争と平和について考える」を開催しました。

■デジタルマップ・アーカイブはこちらからアクセスできます

https://labo.wtnv.jp/p/blog-page_29.html

■ご寄付の使途

いただいたご寄付は以下の目的のために、活用いたしました。

・衛星画像購入費

・サーバ維持費

・Webサービス利用料

・展覧会・ワークショップ開催費 等

温かいご支援を賜り、ありがとうございました。

ガザ地区 日本支援施設の被害のマップを公開

2024年01月26日(金)

渡邉研究室と日本国際ボランティアセンターとの共同調査プロジェクトにより、ガザ地区の日本支援施設の被害上に関するマップを公開しました。

ガザ地区 日本支援施設の被害マップ

この分析結果について,オンラインでプレス向け報告会を行ないます。

【プレス向け報告会:衛星写真・データで読み解くガザの「現在」】

- 日時:2024年1月31日(水)13:00-14:00

- 申込:https://forms.gle/sgSfv3ZrHZYrbBpC9

- 主催:東京大学大学院情報学環 渡邉英徳研究室、(特活)日本国際ボランディアセンター(JVC)

※報告会の詳細や問い合わせ先等についてはコチラをご覧ください。

※アーカイブが後日,JVCのYouTubeにて公開されます。一般の方もご覧いただけます。

令和6年能登半島地震関連コンテンツ公開やメディア掲載情報等

2024年01月29日(月)

石川県能登地方を震源とする地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

渡邉研究室では、ボランティア・報道機関との協力のもと,以下のコンテンツをリリースしました。被災状況の把握・災害対応にご活用いただければ幸いです。

- 能登半島地震 復旧支援の歩みマップ能登半島地震 復旧支援の歩みマップ(制作:読売新聞社,学術指導:東京大学 渡邉英徳研究室)NEW

被災地の復旧支援の状況や日常を取り戻そうとする動きを、位置情報と合わせて表したマップです。 - 令和6年能登半島地震被災状況マップ(制作:読売新聞社,学術指導:東京大学 渡邉英徳研究室)

- 能登半島地震フォトグラメトリ・マップ(フォトグラメトリ:STUDIO DUCKBILL・最適化・ジオリファレンス・ストーリーテリング:渡邉英徳)

被災後の輪島東地区の3Dマップ。崖崩れ・海岸隆起などの被災状況を立体的に確認できます。

【メディア掲載情報】

●2024/01/29(月)NEW

渡邉教授が被災地の上空から撮影した写真をもとにした分析より、土砂災害で崩れた斜面がほかの場所に比べて積雪量が多くなっていることから、今後、雪どけによって雪崩などが発生する危険性があると指摘しました。

●2024/01/05(金)

地震後の3D航空写真について渡邉教授が解説。

渡邉研・院生の小松さんが日テレイマジナリウムアワード2023・XR部門大賞(ゴールドメダル)受賞

2023年12月08日(金)

渡邉研究室の大学院生、小松尚平さんの「戦災VR」が,日テレイマジナリウムアワード2023のXR部門大賞(ゴールドメダル)を受賞しました!

詳細は渡邉研究室ホームページよりご覧ください。

「戦災VR」日テレイマジナリウムアワード 2023にてXR部門大賞受賞のご報告

「戦災VR」がXR部門大賞を頂き、誠に光栄に思います。

本プロジェクトは、渡邉英徳研究室や被災地の地元クリエイターが収録した3Dデータや写真、株式会社PocketRDの提供技術など、デジタルアーカイブや新興テクノロジーに支えられています。終戦から78年がたち、「戦後生まれ」が殆どを占めるようになりました。

「戦災VR」が、戦争を考えるきっかけとなり、平和への価値を高める力になることを期待して、更なる研究開発に努めます。

渡邉研究室の取り組みがNHK「ニュースLIVE!ゆう5時」で紹介されました

2023年11月10日(金)

11月6日にNHK「ニュースLIVE!ゆう5時」で放送された渡邉研究室の取り組みが、ウェブ記事「戦争をデジタル技術でリアルに 東大教授と学生が届けたいこと」として掲載されました。

渡邉研究室で学ぶ学生が様々なアプローチで戦争を伝えるための研究や活動に取り組んでいる様子が紹介されています。また6日に放映された映像も同ページ内で視聴できますので、ぜひご覧ください!

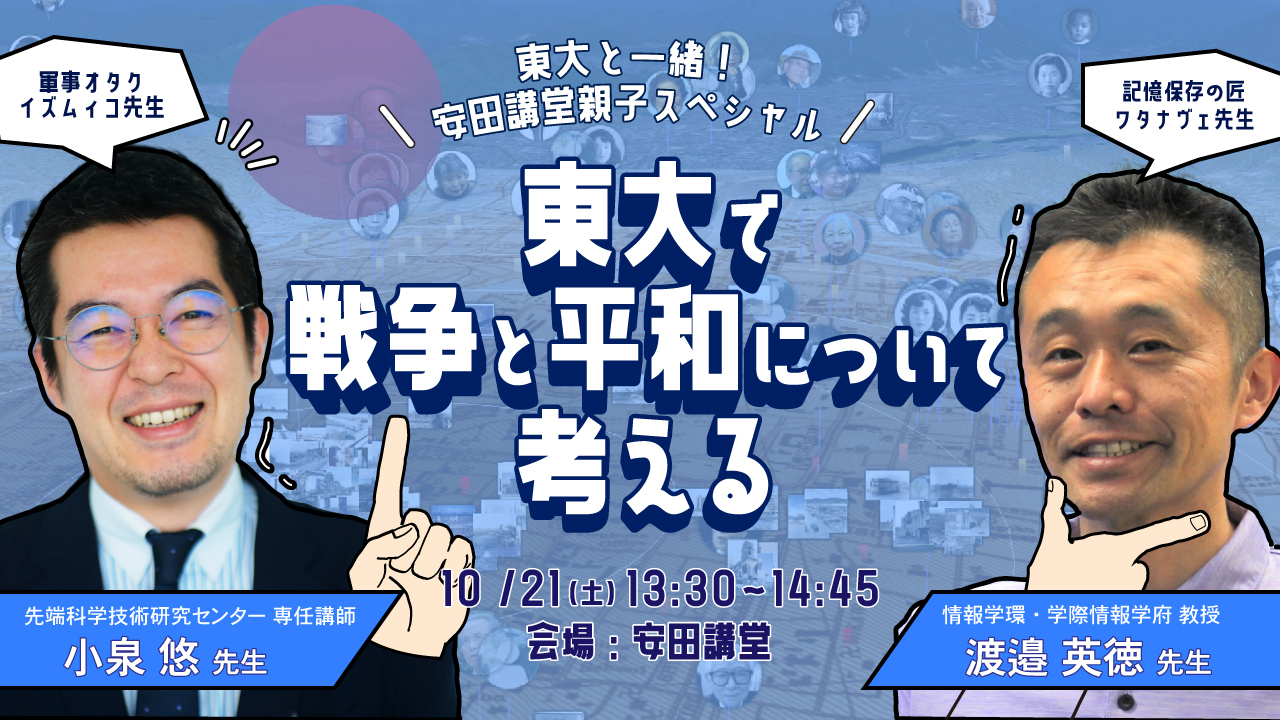

※映像の3分45秒頃より、10月21日開催の『東大で戦争と平和について考える ー東大と一緒!安田講堂親子スペシャルー』の会場の様子も紹介されます。

「Smart City Expo World Congress(SCEWC)」日本館パビリオン出展

2024年01月31日(水)

スペイン・バルセロナで開催中(11月8日・9日)の「Smart City Expo World Congress(SCEWC)」日本館パビリオンに,株式会社ユーカリアと共同出展中です。

<10/21(土)開催>『東大で戦争と平和について考える ー東大と一緒!安田講堂親子スペシャルー』

2023年09月21日(木)

東京大学 ホームカミングデイ2023にて『東大で戦争と平和について考える

ー東大と一緒!安田講堂親子スペシャルー』を安田講堂にて開催します。

登壇者は渡邉先生と、先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠先生です。

「戦争の中の日常ってどんなだろう?」「どうして戦争が起きるのだろう?」

そんな疑問に、戦争の最新動向や情報を駆使して、両先生がわかりやすくお答えします。また、参加者のみなさんと「私たちが平和に向けてできること」について一緒に考えたり、参加体験型のしかけもご用意しています。

安田講堂にて、戦争と平和について考えてみませんか?

多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

※主な対象を親子としておりますが、どなたでもご参加いただけます。

講演会内容やお申し込み方法等、詳しくは![]()

コチラから

企画展のお知らせ:関東大震災100年企画展「震災からのあゆみ~未来へつなげる科学技術~」(国立科学博物館(東京・上野公園))

2023年09月04日(月)

100年前の1923年(大正12年)9月1日11時58分に関東大震災が発生しました。

渡邉研究室は、本日より開催の関東大震災100年企画展「震災からのあゆみ~未来へつなげる科学技術~」(国立科学博物館(東京・上野公園))「![]()

震災からのあゆみ-未来へつなげる科学技術-」に監修協力・出展しています。

いつ起こるかわからない災害に備えて、過去の災害の記憶を掘り起こし、近い将来に起こる大災害にどう立ち向かうか、みんなで考えていくために、ぜひ企画展にご来場ください。また、本企画展に関連した記事やニュースをご紹介いたしますので、身近な方々と災害について話すきっかけにしていただければと思います。

開催期間:2023/09/01(金)~11/26(日)

「

関連記事・ニュース動画等

●関東大震災の実像と100年の研究成果、国立科学博物館で企画展 (![]()

読売新聞オンライン)

●関東大震災から100年 白黒写真の「カラー化」でわかる“リアル” 防災考えるきっかけに… (![]()

日テレNEWS)

●【関東大震災100年】被災直後の「街」写真 AIでカラー化し次世代に「防災」伝える(![]()

テレ朝news)

●【開幕】関東大震災100年企画展「震災からのあゆみ―未来へつなげる科学技術―」国立科学博物館で11月26日まで(![]()

美術展ナビ)

●カラー写真や映像を100点超展示 関東大震災の企画展、科博で(![]()

毎日新聞)

●100年前の今日起きたこと──AIと人力でカラー化した関東大震災の写真、科博で展示(![]()

ITmedia NEWS)

●もし、同じ規模の地震が東京で起きたら? 関東大震災から100年、デジタル技術を使って「防災」を考える(![]()

ABEMA TIMES)

●被災直後をカラー写真で 国立科学博物館で企画展(![]()

FNNプライムオンライン)

●100年前の教訓、未来の備えに 震災の惨禍伝承にAI活用(![]()

日本経済新聞)

●〈写真多数〉炎が燃えさかり逃げ惑う日比谷の人々、横浜ではガレキの山が道をふさいで…カラー化した写真で鮮明によみがえる“関東大震災のリアル”(![]()

文春オンライン)

●関東大震災100年 歴史写真のカラー化について(東京都都市整備局)

「ミライの平和活動展 〜テクノロジーでつながる世界〜」(2023年8月1日— 2023年8月6日 )

2023年08月02日(水)

本基金を活用した「ミライの平和活動展 〜テクノロジーでつながる世界〜」を,広島テレビ本社で8月6日まで開催中です。ぜひご来場ください。

関連リンクは ![]()

コチラから

「IVS Kyoto 2023」(みやこめっせ京都)にて展示とトークセッションを行ないました

2023年06月29日(木)

「IVS Kyoto 2023」(みやこめっせ京都)にて「戦災・災害のデジタルアーカイブ」についての展示とトークセッションを行ないました。

基金にも多数のかたにご関心を寄せていただきました。

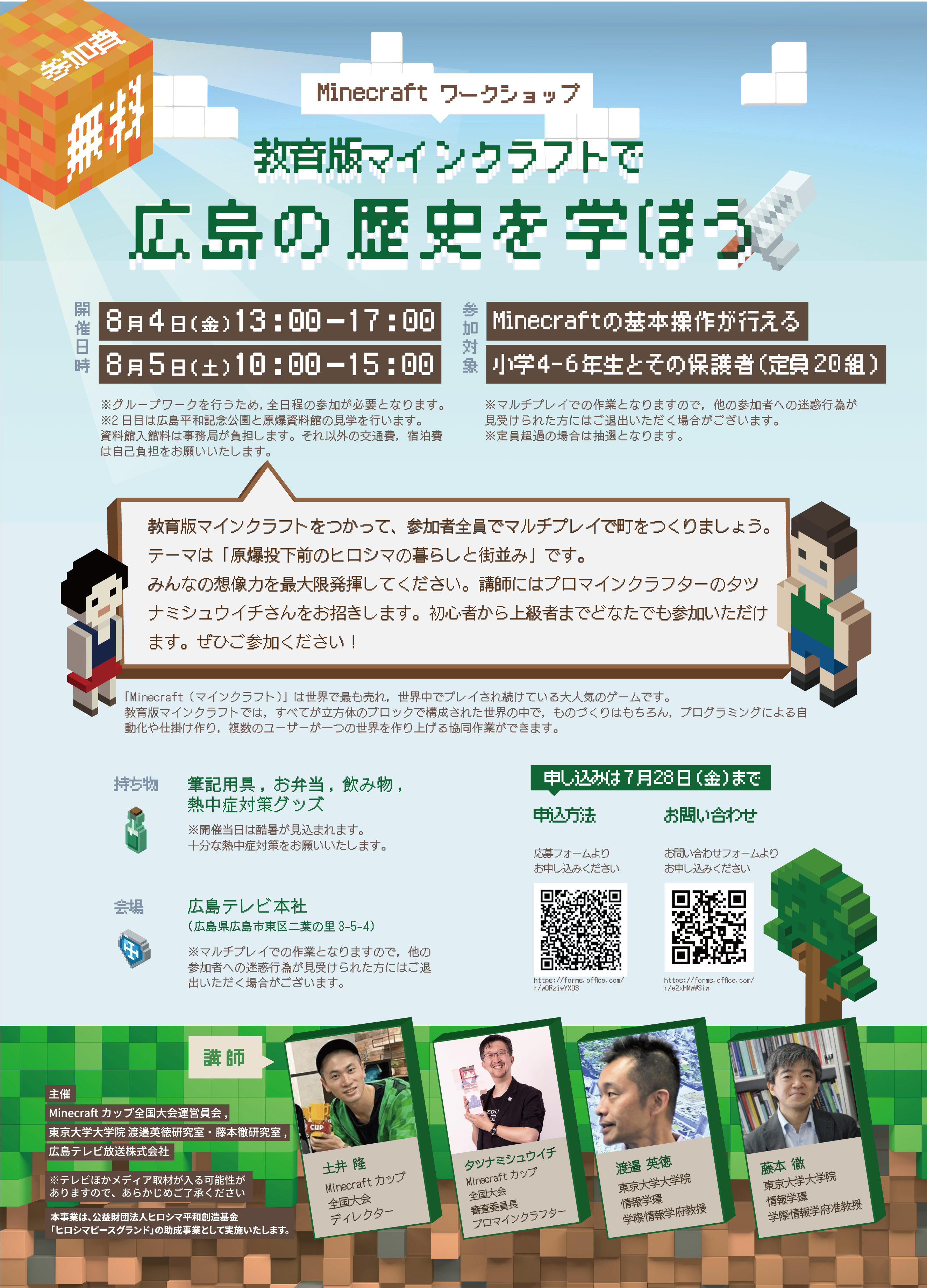

「教育版マインクラフトで広島の歴史を学ぼう」開催のお知らせ<8月4日〜5日,広島テレビ本社>

2023年06月27日(火)

広島テレビ本社で開催されるMinecraftワークショップ「教育版マインクラフトで広島の歴史を学ぼう」(8月4日(金)- 5日(土))にて、渡邉教授が講師を務めます。

テーマは「原爆投下前のヒロシマの暮らしと街並み」

かつて広島にはどのような街があり、それが原爆によってどのように変わってしまったのか。原爆投下日の8月6日を迎えるにあたり、世界の子どもたちに支持されている「Minecraft」を通して、広島の歴史について理解を深めます。

▼イベント概要▼

詳細は![]()

コチラからご覧下さい。

【開催日時】8月4日(金)13:00~17:00/8月5日(土)10:00~15:00

【開催場所】広島テレビ本社 (広島県広島市東区二葉の里3-5-4)

【参加対象】Minecraftの基本作業が行える小学4-6年生とその保護者(定員20組)

※定員が超過した場合は抽選

【参加申込】![]()

コチラの申し込み方法からお申し込みください。

【講師】

タツナミシュウイチ(Minecraftカップ全国大会審査委員長、プロマインクラフター)

土井隆(Minecraftカップ全国大会ディレクター)

藤本徹(東京大学大学院 情報学環・学際情報学府 准教授)

渡邉英徳(東京大学大学院 情報学環・学際情報学府 教授)

----------------------------------

『デジタルツインでミライに/を可視化する』のオープン講評会のご案内 <7/10(月)オンライン開催>

2023年06月15日(木)

東京大学・教養学部(前期課程)向け授業「情報メディア基礎論」の課題『デジタルツインでミライに/を可視化する』のオープン講評会(Zoomウェビナー)を開催します。

ゲストレビュアーとして、内山裕弥さん(国土交通省,Project “PLATEAU”)、千代田まどか(ちょまど)さん(Cloud Developer Advocate at Microsoft)、宮坂学さん(東京都副知事)に参加いただく予定です。

みなさま、ぜひご参加ください。

▼詳細はこちらをご覧ください。

![]()

課題「デジタルツインでミライに/を可視化する」オープン講評会

---------------------------------------------------------------

【日時】2023年7月10日(月)16:50 - 18:35

【開催形式】Zoomウェビナー

【申込方法】![]()

こちらからお申し込みください(制限人数を超えた場合は抽選となります)。

---------------------------------------------------------------

<5/26(金)開催> オンライン特別対談「デジタルアーカイブはミライに何を伝えられるのか?」

2023年05月22日(月)

UTokyo Future TV ~東大と世界のミライが見える~Vol.10は、Tokyo Future TV始まって以来初めてのリアル対談です。

ゲストの渡邉教授とナビゲーターの渋澤健氏が渡邉研究室の大画面の前で、デジタルアーカイブが私たちに、世界に、そしてミライに何を伝えられるのか、対話を深めていきます。ぜひ、みなさまご参加ください!

◆◆◆イベント概要◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

UTokyo Future TV ~東大と世界のミライが見える~

「デジタルアーカイブはミライに何を伝えられるのか?」

Vol.10 ゲスト渡邉英徳教授

日時 2023年5月26日 17:00-18:00

開催方法 オンライン(ウェビナー&YouTube配信)・参加無料

参加方法 ウェビナー:要事前申込/YouTube:申込不要

対象 一般・卒業生・教職員

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ウェビナー申し込みは ![]()

コチラ

※モデレーターやゲストへ質問やコメントができます。

※ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。

YouTube配信は ![]()

コチラ

※リマインダーを設定できます。

詳細はコチラ(↓)もご参照ください。

![]()

【デジタルアーカイブはミライに何を伝えられるのか?】UTokyo Future TV

ハーバード大学デザイン大学院(GSD)・丹下健三パビリオンで開催の『Front Door』展に協賛・出展しました。

2023年04月17日(月)

ハーバード大学デザイン大学院(GSD)の丹下健三パビリオンで開催された『Front Door』展(2023/04/12~04/15 )に協賛・出展しました。

本イベントのテーマは「地球市民と未来への対話」。

「![]()

ヒロシマ・アーカイブ」 「

![]()

ナガサキ・アーカイブ」「

![]()

ウクライナ衛星画像マップ」「

![]()

ウクライナ 戦時下の復興」などを展示しました。展示の様子を動画でご覧ください。

株式会社パソナ主催のオンラインセミナー「最先端デジタルツイン技術で実現するスマートシティ ~記憶を未来へ~」に渡邉教授が登壇しました。

2023年04月11日(火)

株式会社パソナ主催のオンラインセミナー「最先端デジタルツイン技術で実現するスマートシティ ~記憶を未来へ~」(2023年4月11日開催)に渡邉教授が登壇しました。

ノーコードのデジタルアーカイブ・プラットフォーム「Re:Earth」を開発する東大発ベンチャー・株式会社ユーカリア代表の田村賢哉さんとの講演で、太平洋戦争・東日本大震災,そしてウクライナ戦争とトルコ・シリア地震のデジタルアーカイブについて解説しました。

同セミナーにて、プロジェクトの維持運営・進化,コミュニティ形成の持続性を高めるための基金の重要さについてもお話し,寄付の呼びかけを行ないました。120名を超える参加者を得て,盛況となりました。

●参照情報●

デジタルアーカイブ・プラットフォーム「Re:Earth」について

東京大学大学院情報学環・学際情報学府ニュース(July 26, 2021)より

![]()

「最新Web技術による「デジタルツイン」構築プラットフォーム『Re:Earth』をオープンソースソフトウェアとして開発」

岩手日報の朝刊・社会面(3/30)に本基金が紹介されました

2023年04月10日(月)

岩手日報の3月30日朝刊・社会面に本基金が紹介されました。

世界各地で災禍が続く今、戦災や災害を記録するデジタルアーカイブの重要性が増す一方で、維持管理や資金面による困難から国内外のデジタルアーカイブの閉鎖が相次いでいる状況について、ぜひ、本記事をご一読ください。

※岩手日報社と渡邉研究室が共同開発し2021年3月11日に公開した、デジタルアーカイブ「![]()

忘れない:震災遺族10年の軌跡」もあわせてご覧ください。

関連リンク:渡邉研究室サイト「![]()

デジタルアーカイブ「忘れない:震災遺族10年の軌跡」を公開しました」

※岩手日報2023年3月30日付

※この記事は岩手日報社の許諾を得て転載しています。

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

Minecraftをつかった平和での活用についてもより広げていただけたらと思っております。

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>

少額で申し訳ないのですが、ご協力させてください。

<戦災・災害のデジタルアーカイブ基金>