マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト

所長からのメッセージ

東京大学基金「マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト」が立ち上がり、既に2期(10年)が終了しました。その間、多くの皆様にご支援を賜り、「イノベーションを産む奇跡の海、世界のMISAKI」を大いに生かして、三崎臨海実験所からも多くの研究成果を輩出することができました。また、三浦真珠プロジェクトや海洋教育などのアウトリーチ活動なども活発に行うことで、地元の皆様とも連携した活動をしてまいりました。

2020年には、実験所に新たな建物である「教育棟」が新設され、実習室や水槽室、更には「海のショーケース」と名付けた展示室を完備し、多くの学生や研究者、また一般の皆様にも我々の研究教育活動や相模湾の海洋生物の素晴らしさをお伝えできればと思っております。

近年では、近隣の水族館が閉館し、またコロナ禍のため、一般の皆様が三崎の海に来られる機会も減ってきてしまっている状況ですが、今後は研究教育活動だけでなく、地元や企業の皆様ともしっかりと連携して、更に活性化した活動を行っていきたいと思っております。基礎生物学研究の中から革新的ビジネス・産業への道を拓き、三崎を「イノベーションを産む奇跡の海、世界のMISAKI」にする為に、皆様に多大なるご支援とご寄付をお願いいたします。

東京大学 三崎臨海実験所

所長 三浦 徹

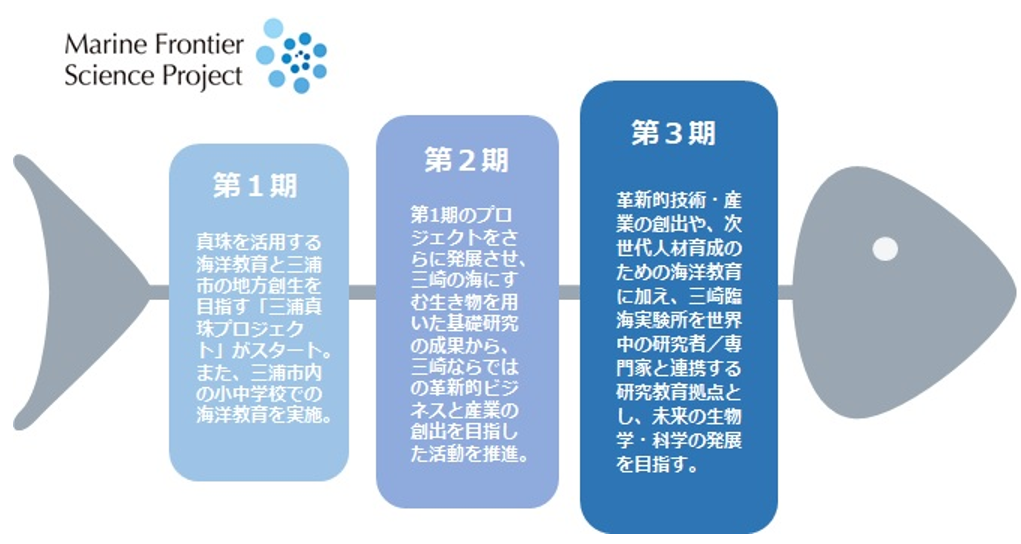

プロジェクト実施計画

三崎の海が拓く、基礎生物学研究から革新的ビジネス・産業への道

第3期計画の活動内容

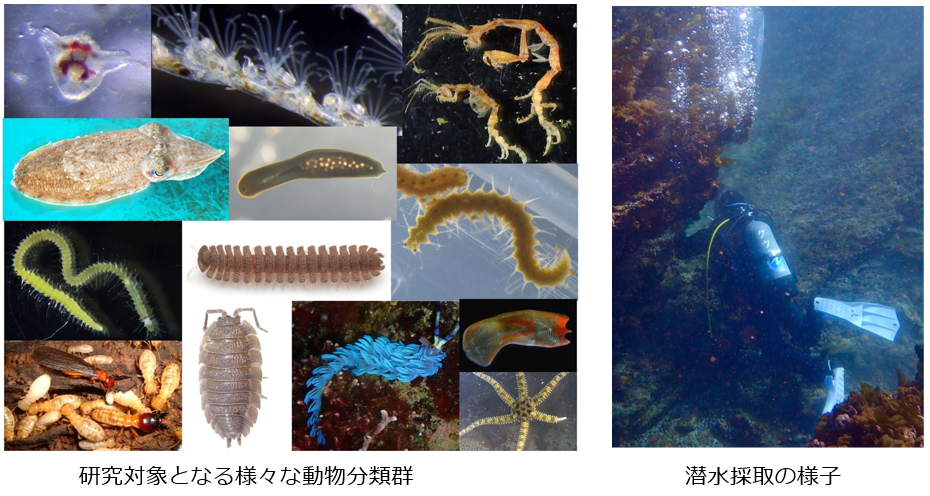

1 奇跡の海 相模湾から未知の生命現象を発掘する!

三崎臨海実験所では教員・学生が日々、生命現象を支える制御機構とそれらの進化過程を明らかにすべく様々なアプローチから研究をおこなっています。奇跡の海・相模湾には、たとえすぐ目の前の海岸近くであっても我々の未だ知らない現象が数多くころがっています。それらの中から新たな生命現象とそのメカニズムを明らかにし、今後の生物学・科学の発展に貢献していきます。

2 日本中・世界中の研究者/専門家と連携する研究教育拠点へ!

世界的にも歴史の深い三崎臨海実験所は、国内外からこれまで数多くの研究者が利用し、多くの偉大な研究成果をあげてきました。三崎臨海実験所ならではの多様な生物相と研究教育設備を最大限に活用し、内外の研究者との交流の場を設け、国際的な研究教育拠点として活躍するのが大きな役割です。多様なブレインが集結し、自由な雰囲気にあふれる交流の場から素晴らしいアイデアが生まれる環境を提供します。

3 三崎から社会に役立つ革新的技術・産業の創出を!

第1 期プロジェクトから、箕作佳吉初代所長と御木本幸吉氏により開発された世界初の真珠養殖技術に因み、 真珠を活用した海洋教育と三浦市の地方創生を目指す「三浦真珠プ ロジェクト」が開始しされ、大きな成果を得ることができました。第 3 期プロジェクトでは、これまでの成果を基盤として発展させるとともに、人間社会に役立つ技術・産業へ結びつく海洋生物学研究の試みを続けていきます。

4 海洋教育を柱として次世代の優秀な人材を育てる!

三崎臨海実験所では、第1 期プロジェクトから地元の小中学校・高校への臨海実習をはじめとする海洋教育の実施や、一般に向けた自然観察会を実施し、海洋教育と啓蒙活動に力を注いできました。第3期プロジェクトでは、2020年に新設された教育棟・展示室を活用して、海洋教育活動をさらに推進し、次世代を担う人材たちを育て、研究者のみならず社会で活躍する人材育成に貢献していきます。

これまでの活動内容(第2期計画)

展示室「海のショーケース」の開設や、学生向けの実習に臨海丸でのドレッジ調査・マコガレイの精子採取を実施しました。また、近隣の小学生に向けた海洋教育の場を提供し、地域教育にも貢献しました。

支援企業様や個人の皆様との取り組み

ミキモト・モース奨学金(※現在は終了)

「ミキモト・モース奨学金」は、株式会社ミキモト様のご支援により、日米の若手研究者交流や海洋生物学の発展を目的に設置され、2013年から約7年間、第六期に渡り実施されました。

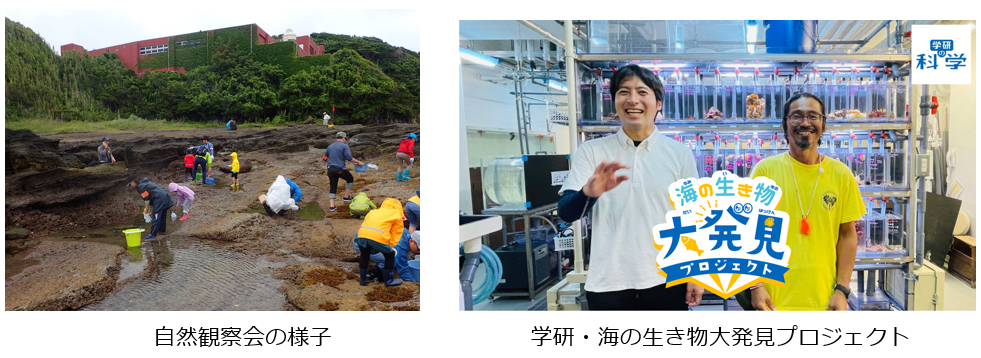

子ども向け海洋教育(自然観察会)

小学生以上を対象に、磯の動物の採集及び観察会を実施しています。海に親しみ海に生息する生物の理解を深めることを目的としており、毎年地域住民を始めとした多くの子どもたちが参加しています。また各地の水族館などとも協力して、海洋教育に関するアウトリーチ活動にも貢献しています。

経過報告

2025年03月31日(月)

第1期(2012年4月1日から2017年3月31日)では、臨海実験所所属研究者や学生との国際交流が促進され、本実験所の施設や設備の充実が図られたことに伴い、基礎生物学の優れた成果が得られた。

第2期(2017年4月1日から2022年3月31日)では、第1期の成果を生かした産学連携や社会連携が進められ、海洋生物研究を基盤とする産業創出や、収益の一部を研究に還元するシステムの構築が図られた。

また、地域に根ざした海洋教育とアウトリーチ活動を目指す「三浦真珠プロジェクト」や、新設した教育棟内の展示室の整備を行った。

第3期はコロナ禍での開始となったが、移り変わる状況に臨機応変に対応しながら、これまで進められた国際交流や、持続可能な産学連携・社会連携、アウトリーチ活動のさらなる推進を図ってきた。

特に、新たに竣工した教育棟における学内外の実習受け入れなどの教育活動や、展示室「海のショーケース」の一般公開、一般市民に向けた自然観察会の開催などを積極的に行い、教育とアウトリーチ活動を活発に行った。

また、研究スタッフや学生による多くの研究成果を世に輩出することができた。終盤には宿泊棟改修工事も行われ、更に多くの利用者を効率よく受け入れられる体制が整った。

第4期は、これまで以上に研究および教育活動に力を入れる。宿泊棟改修工事も修了し、宿泊受け入れ人数も増加したことから、実習やアウトリーチ、研究者などの外来利用を大幅に増加する。

研究においても多数の大学院生・学部生を受け入れ、海産動物を主に用いた、進化発生学、動物生理学研究を積極的に行うとともに、成果を公表することにより一般への啓蒙も図る。

外部組織との連携協定は継続し、各方面との共同研究体制も強化するとともに、農学部など学内の連携も深め、基礎研究のみならず応用研究にも発展させる活動を進めて行く。一般向けにも展示室の公開や自然観察会を従来通り行うが、より教育・啓蒙効果の高い方式を模索してより良いものに改善していく。

上記の活動を円滑かつ活発に行うため、更なる支援を募集して、三崎臨海実験所を益々発展させていきたいと考えている。

2024年活動報告

-三崎の海から世界への発信-

2025年01月29日(水)

①研究活動

昨年度に引き続き、本年度も海産動物をはじめとする様々な動物における、生理・発生・進化・生態などの件食うが行われており、毎年多くの学位取得者も輩出している。今年度もいくつもの論文を公表しているが、下記にその代表的なものをあげる。

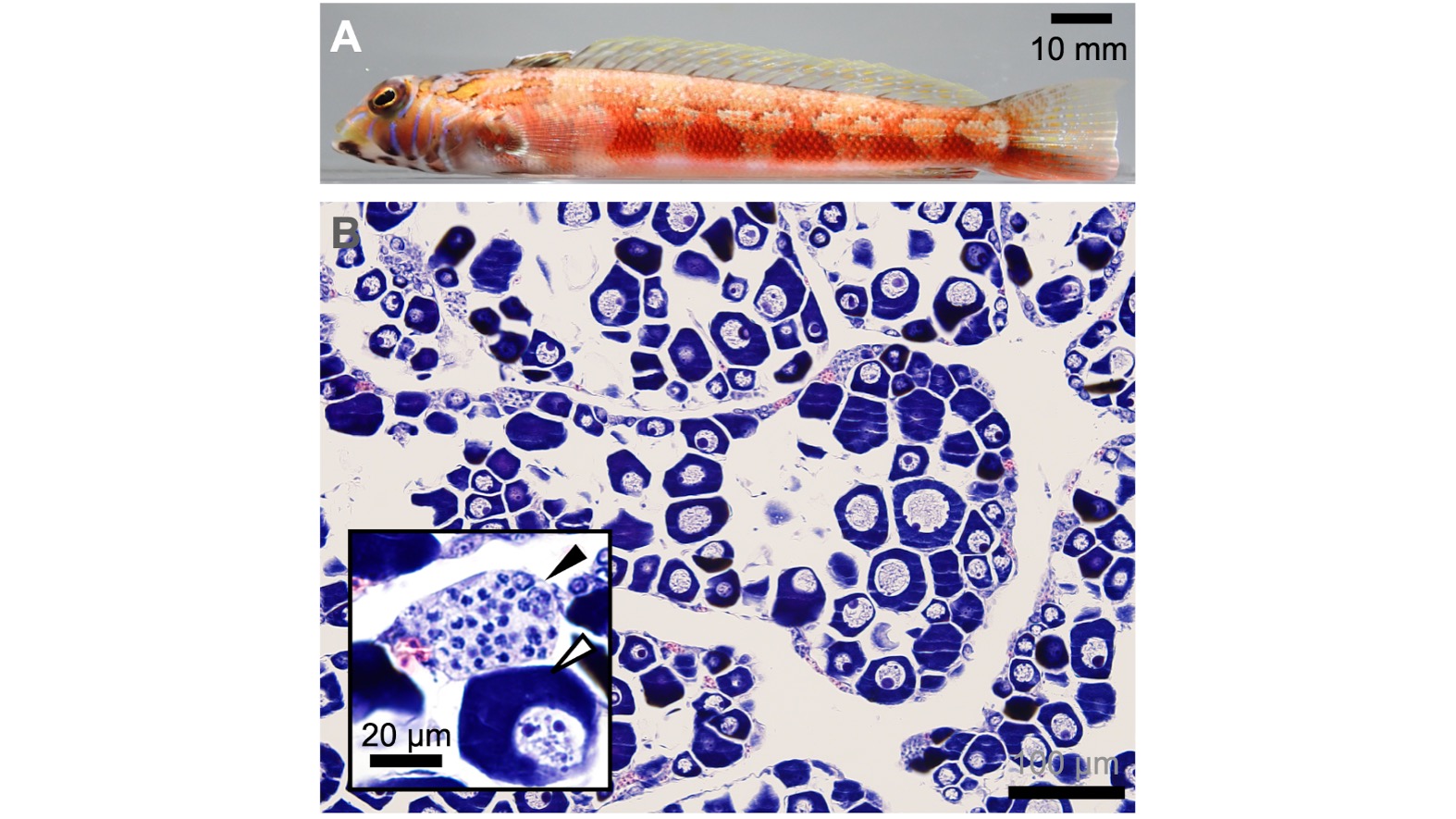

・魚類の性転換のメカニズム解明に向けて

本実験所では、トラギスという魚類における性転換の機構の解明も試みている。トラギスは成熟するとまずメスとして機能し、その後性転換をしてオスとなることが知られる。本種は、メスの卵巣に未成熟な精巣組織が混在する両性生殖腺を持つことが知られており、我々はその仕組みについて分子発生生理学的な研究を行っており、その一端となるトランスクリプトーム解析の結果が公表された。

Yao A, Kohtsuka H, Miura T (2024) Reference transcriptome assembly of a protogynous sex change fish, harlequin sandsmelt (Parapercis pulchella). Marine Genomics 74: 101086.

・ナマコの内臓放出後の再生過程での遺伝子発現

ナマコの仲間には、外敵に襲われるを自らの消化管を放出して外敵の目をそらして被食防御をする種が知られる。そのような種では、内臓のほとんど全てを放出してしまうため、その後速やかに再生させなくてはならない。我々はイシコを用いた遺伝子発現により、どのような過程で再生が行われていくのかについて明らかにした。

Okada A, Udagawa S, Kohtsuka H, Hayashi Y, Miura T (2024) Gene-expression patterns during regeneration of the multi-organ complex after evisceration in the sea cucumber Eupentacta quinquesemita. Front Marine Sci 11: 1346172.

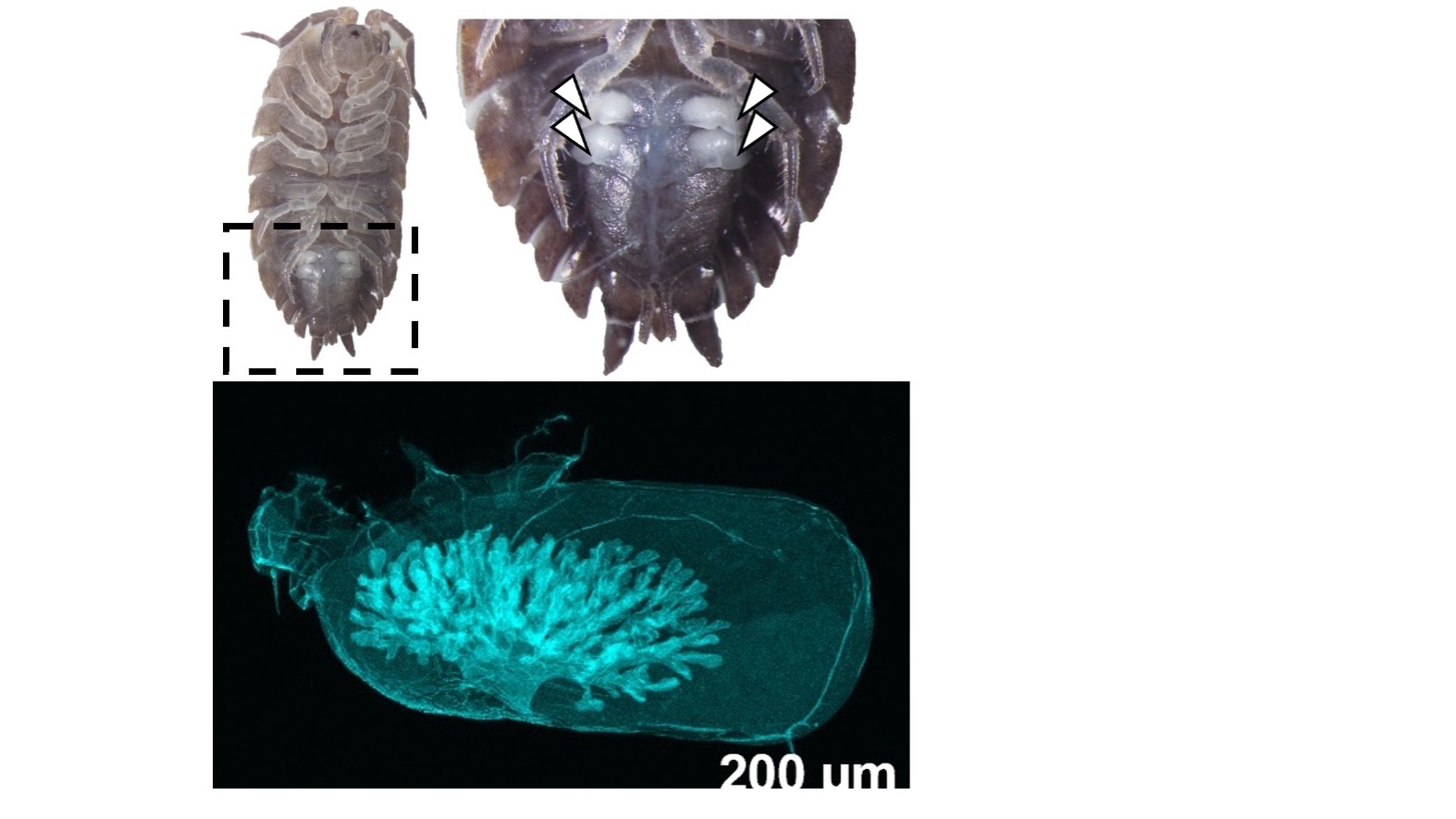

・陸生等脚類における「肺」の発生過程と進化

ダンゴムシやワラジムシなどの陸生の等脚類は進化の過程で、海中から陸上へ進出したと考えられ、その過程において空気呼吸器官を獲得したとされる。これらの陸生等脚類のいくつかの種で、腹部の付属肢に「肺」と呼ばれる呼吸器官を形成することが知られ、当実験所においてその発生過程が研究されている。本年度は肺を持つ陸生等脚類のいくつかの種でその発生過程を比較し、進化パターンを考察した。

Inui N, Miura T (2024) Comparisons of developmental processes of air-breathing organs among terrestrial isopods (Crustacea, Oniscidea): implications for their evolutionary origins. EvoDevo 15: 9.

・ミドリシリスにおける二次尾部の形成

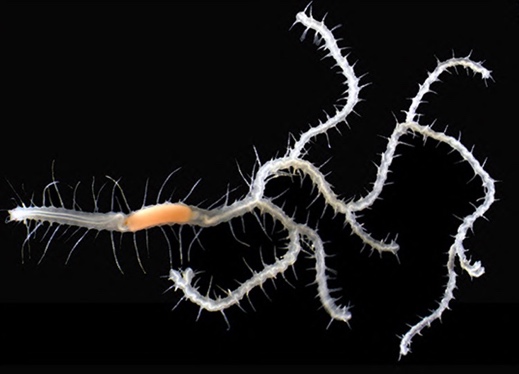

環形動物のシリスの仲間は、ストロナイゼーションという稀有な繁殖様式を示し、尾部に生殖腺を発達させた遊泳繁殖個体を生じる。ミドリシリスではストロナイゼーションの過程で、体幹部分に新たな頭部ができると同時に、親個体側にもうひとつの尾部(二次尾部)が生じるが、その詳細については未知であった。我々は二次尾部の発生過程を詳細に観察することに成功し、ステージングを行い記載した。

Sato DS, Nakamura M, Aguado MT, Miura T (2024) Secondary-tail formation during stolonization in the Japanese green syllid, Megasyllis nipponica. Evol Dev 26: e12477.

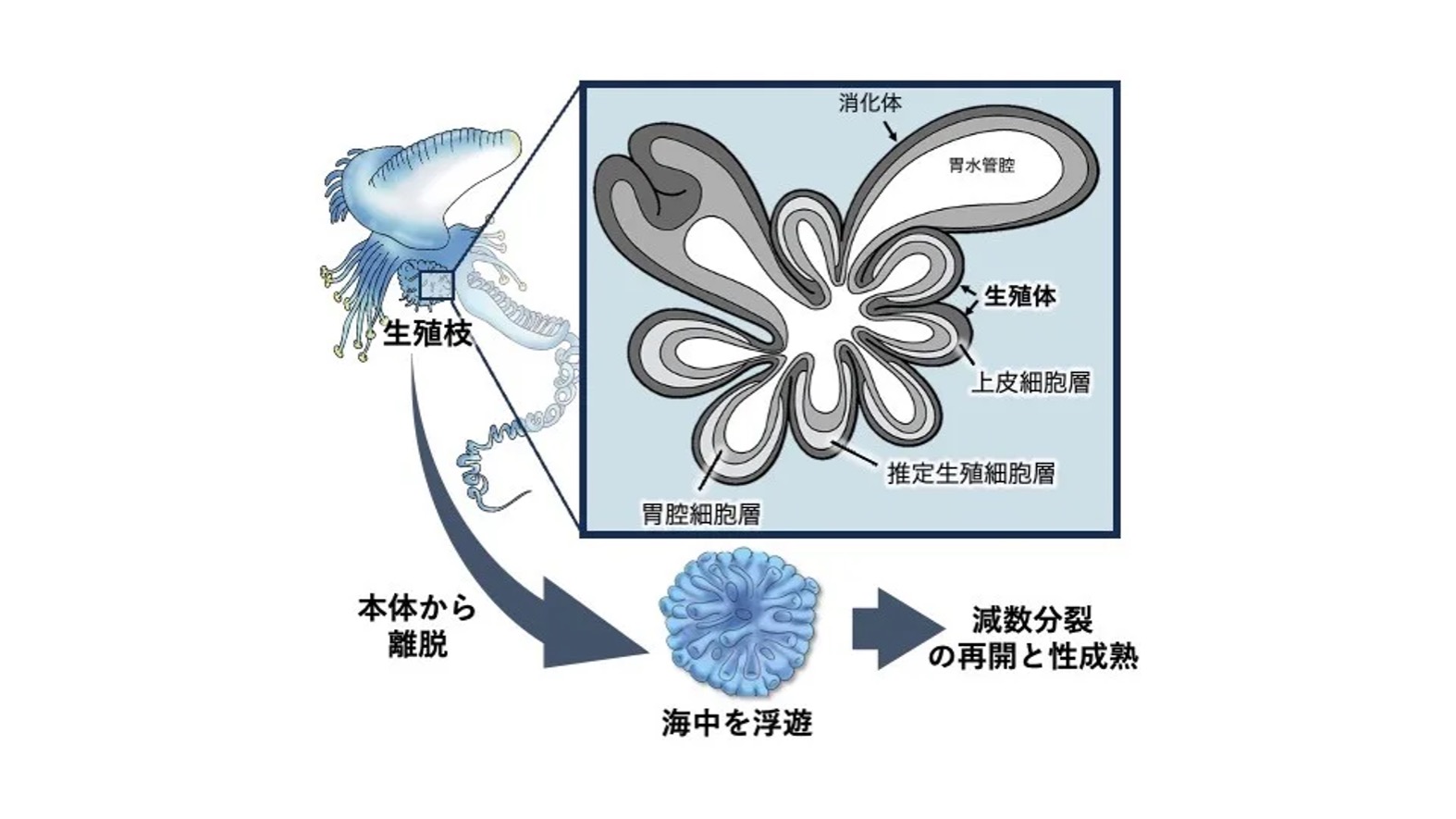

・猛毒「カツオノエボシ」の繁殖生態の一端を解明

プレスリリース発表日:2024年11月13日(水)

東海大学・小口晃平講師(元本実験所特任助教)を代表研究者とする本実験所・幸塚久典技術専門職員らの共同研究チームは、クラゲの一種「カツオノエボシ」が放出する生殖枝と呼ばれる生殖細胞が、放出時には未成熟であることを明らかにした。

Oguchi K,Yamamoto G, Kohtsuka H, Dunn CW (2024) Physalia gonodendra are not yet sexually mature when released.Sci Rep 14: 23011-23011.

・タカクラヒモムシの生殖隔離

これまでタカクラヒモムシとされてきた非常に近縁な2種間において、受精における明確な生殖隔離を見いだし、その分子メカニズムに迫った。未受精卵の膜上にある新規なタンパク質がこの機構に関与することを見いだし、公表に至った。

Ikenaga J, Yoshida K, Yoshida M (2024) Identification of six novel proteins containing a ZP module from nemertean species. Biomolecules 14: 1545.

②教育活動

・実習利用

今年度は春季より宿泊棟の改修工事が始まったため、実習の受け入れ等が多くの影響を受けた。本学理学部生物学科のバイオダイバーシティー実習(5月開催)も外部の宿泊施設を利用しての実施を行ったほか、学外からの受け入れ件数も大幅に少ないものとなった。一方、宿泊を伴わない日帰りでの利用は宿泊棟を利用しないため、例年通り受け入れることができた。宿泊棟改修工事は、秋には完了して、棟内の什器などの整備を行い、1月から実習利用を行うに至っている。改修以前に比べ部屋数も増え、更に充実した利用が期待される。

・公立及び私立学校の児童、生徒並びに教員が本実験所を見学

1)聖心女子学院中高等科

実施日:2024年7月22日(月)、生徒及び教員28名参加

2)東京都文京区立第六中学校

実施日:2024年7月29日(月)、生徒及び教員57名(2班に分かれて参加)

3)藤沢翔陵高等学校

実施日:2024年8月5日(月)、生徒及び教員9名参加

4)神奈川県三浦市立名向小学校

実施日:2024年10月17日(木)、児童及び教員30名参加

いずれも学芸員の資格を有する実験所技術職員の案内により、教育棟展示室「海のショーケース」及び水槽室の見学を行った。参加者からいただいた感想も好評であり、大変有意義な見学であった。

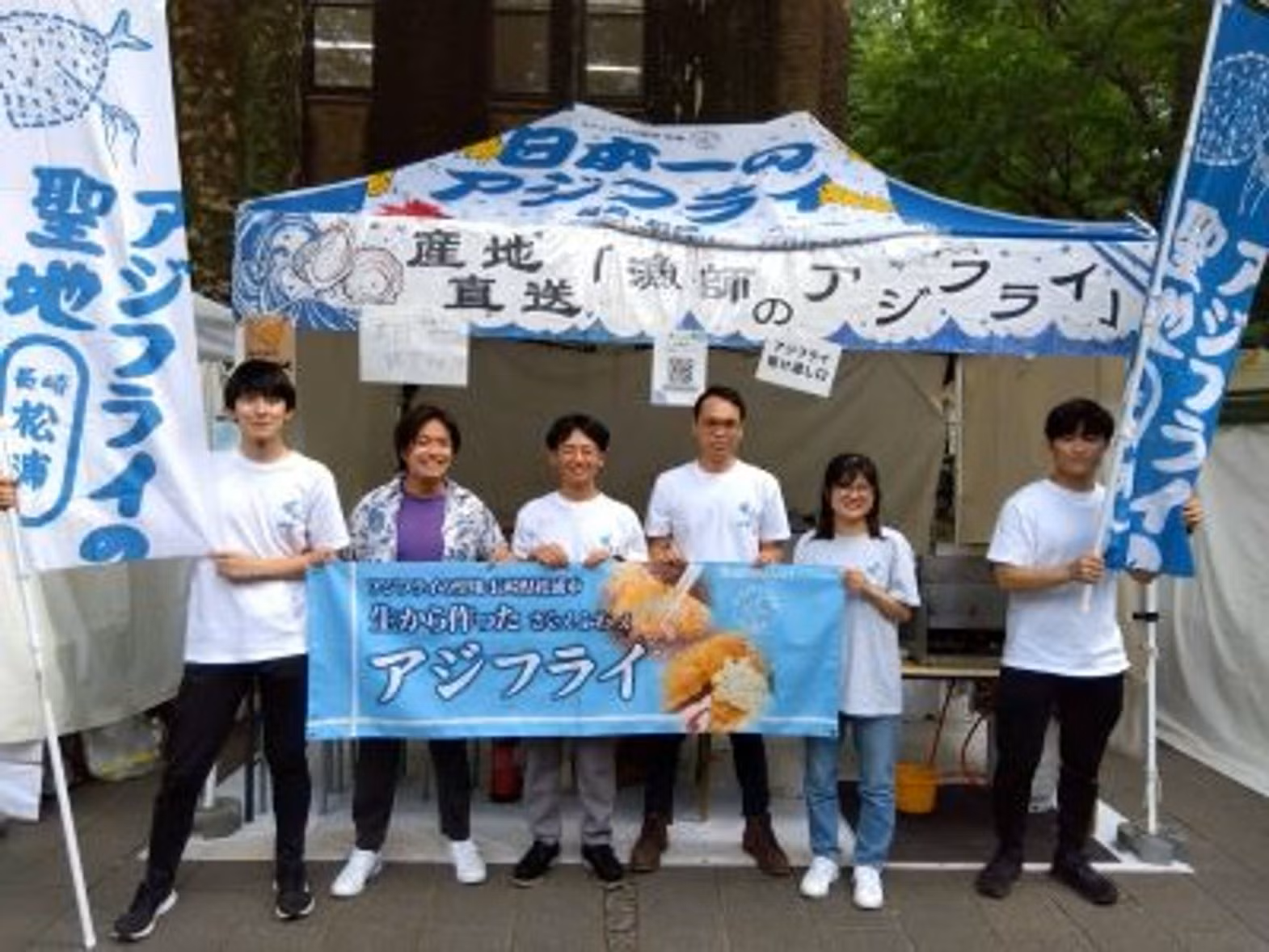

・日本動物学会第95回長崎大会「動物学ひろば」にて出展

実施日:2024年9月14日(土)

長崎大学文教キャンパスにて開催された日本動物学会長崎大会開催中に同時開催された「動物学ひろば」において、三崎周辺の多様な海洋動物たちと題して出展した。学会員の他に、小学生や高校生を含めた一般の方々が興味津々にスタッフの説明を聞いていた。

・神奈川県立海洋科学高等学校「海洋祭」にて出展

実施日:2024年10月25日(土)から10月26日(日)(一般公開)

本実験所と連携協力協定を締結している神奈川県立海洋科学高等学校において、同校の文化祭「海洋祭」が開催され、本実験所の職員と実験所サポーターが前日の準備及び校内での公開並びに当日の一般公開の対応にあたった。

・第13回海洋教育写真コンテストの実施

表彰式開催日:2024年11月13日(水)

本実験所、みうら学・海洋教育研究所、三浦市教育委員会の共催、櫻井正則の会の助成による「第13回海洋教育写真コンテスト」が実施された。

今回は、応募総数817点の中から最優秀賞2点、優秀賞16点、特別賞2点の計20点の作品が選ばれた。

③アウトリーチ活動

・展示室「海のショーケース」一般公開の開催

開催日:2024年5月11日(土)

前回(2023年11月)開催から約半年ぶりの開催となった。今回も実験所ホームページによる案内に限ったものの、実験所近隣からの来場者を中心に32名が来場された。

・2024年度自然観察会の実施

実施日:2024年5月25日(土)、7月7日(日)

昨年度(2023年度)に続き、年度内に2回、自然観察会を実施した。多数の応募の中から抽選で5月の会は25名、7月の会は31名の参加者が選ばれ、磯の観察や教員による動物の解説など、一般の方が海の生きものについて学ぶ貴重な機会となった。

・日本テレビ「ウミコイ」に幸塚久典技術専門職員が出演

放送日:2024年10月18日(金)

毎週金曜日20:54から21:00に日本テレビにて放映の「ウミコイ-今 海に出来ること-」に本実験所・幸塚久典技術専門職員が出演した。

番組では、幸塚さんの日頃からの教育・研究にまつわる仕事の様子や、海と関わる様々な取り組みが紹介された。

2023年活動報告

-海産動物の様々な謎を明らかにし、海洋教育に生かしています!-

2024年03月01日(金)

2023年度は、コロナ対策などの規制緩和のため、実験所の研究教育活動も以前のように活発に行うことができました。他研究期間の研究者や他大学の実習の受け入れも行い、多くの方に利用頂きました。

①研究活動

本年度も精力的に研究活動が行われ、10編以上の原著論文を出版することができました。中でも、ゴカイの仲間である環形動物のミドリシリスの特殊な繁殖様式(ストロナイゼーション:体の一部が繁殖のためにちぎれて泳ぎ出す繁殖様式)の過程を明らかにし、遺伝子の発現動態を明らかにしました。これにより、特異な繁殖様式を持つ動物の生活史がどのように進化するのかが示され、生物多様性を作り出すメカニズムの一端が明らかになりました。研究成果は、各国のメディアで多数紹介され、Altmetricsのトップ5%の論文に入りました。

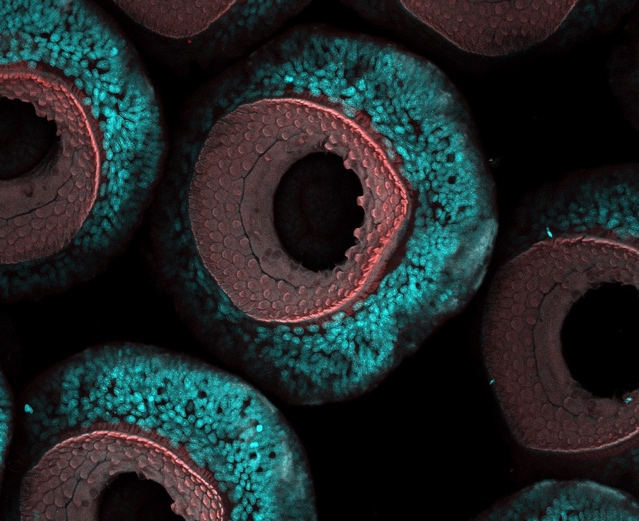

他にも、ヤスデの脚が増える発生過程の解明、シロアリの退行脱皮における遺伝子発現、タコ類における吸盤形成過程、シロアリのカースト分化とHox遺伝子の発現、トラギス(魚類)の性転換に関する研究、ワラジムシのホメオシス変異の報告、アコヤガイのバイオミネラリゼーションに関する共同研究など、数多くの新たな動物学に関する知見が得られ、論文として発表しています。

遊泳繁殖個体(ストロン)が発達したミドリシリス

②教育活動

本年度は、コロナ感染対策の緩和され、人数制限などの規則は設けたものの、東大内の実習に加えて、他大学や高等学校などの実習も数多く受け入れました。本年度は学内外合わせて19件の実習利用を受け入れました。学内の実習も夏季のバイオダイバーシティー実習、冬期の動物学臨海実習を無事実施することができました。コロナ禍で中止となっていた公開臨海実習についても、夏季に開催することができ、全国から応募のあった学生の海洋生物学の教育指導に貢献することができました。また、臨海実験所所属の大学院生についても、卒業見込みも含め、修士課程2名、博士課程3名の学位が認定されました。

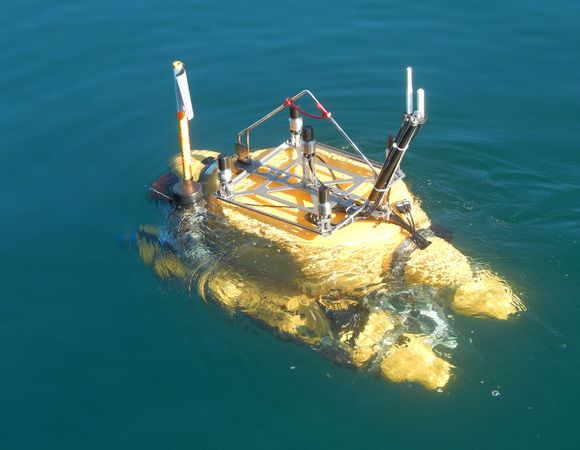

臨海丸によるドレッジ採集

磯採集の様子

干潟採集の様子

③ アウトリーチ活動

【2023年度自然観察会の実施】

実施日:2023年6月17日(土)、7月17日(月・祝日)

新型コロナウイルス感染対策緩和に伴い、コロナ禍以前同様、2回の自然観察会を無事に実施することができました。多数の応募の中から抽選で各25名の参加者が選ばれ、磯の観察や教員による動物の解説など、一般の方が海の生きものについて学ぶ貴重な機会となりました。

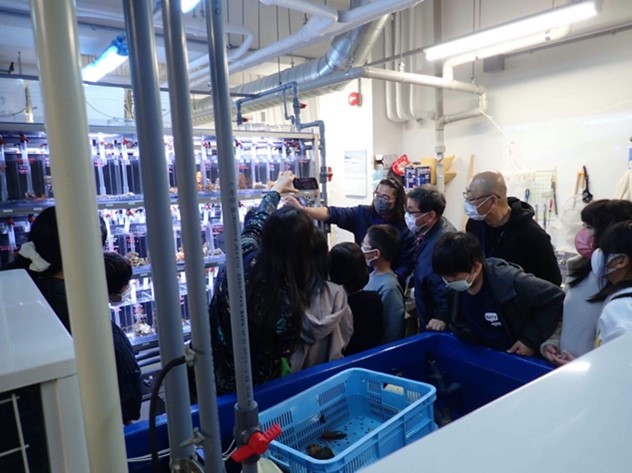

【第47回三浦市親善交流で本実験所を訪問】

実施日:2023年7月29日(土)

三浦市並びに長野県須坂市の児童及び引率教員が本実験所を訪問され、学芸員の資格を有する実験所技術職員の案内により、教育棟展示室「海のショーケース」及び水槽室の見学を行いました。両市の児童や引率教員からいただいた感想も好評で、大変有意義な見学となりました。

【「身近な海の生きもの研究所」ワークショップの開催】

開催日: 2023年8月1日(火)、8月17日(木)

2022年4月20日(水)に本実験所と株式会社横浜八景島との間で締結された連携協力協定に基づき、横浜・八景島シーパラダイス内に身近な海や生きものを理解し関心を持っていただくことを目的とした「身近な海の生きもの研究所」の関連で、第二回サイエンストークとして、横浜・八景島シーパラダイスホテル シーパラダイスインにおいて、「ウニ」のワークショップが開催されました。本実験所より幸塚久典技術専門職員が登壇し、ウニの興味深い生態が紹介されました。ワークショップ後も、来館客との身近な海の生きものに関する様々な質問に答え、盛況となりました。

【三浦市立剣崎小学校児童及び教員が本実験所を見学】

実施日:2023年9月7日(木)

三浦市立剣崎小学校5年生の児童及び引率教員が本実験所を訪問されました。学芸員の資格を有する実験所技術職員の案内により、教育棟展示室「海のショーケース」及び水槽室の見学が行われました。同校児童や引率教員からいただいた感想も好評であり、大変有意義な見学会となりました。

見学の様子(教育棟水槽室での様子)

【神奈川県立海洋科学高校「海洋祭」にて出展】

実施日:2023年10月21日(土)(一般公開)

本実験所と連携協力協定を締結している神奈川県立海洋科学高等学校において、同校の文化祭「海洋祭」が開催され、本実験所の職員2名と実験所サポーターが前日の準備及び校内での公開並びに当日の一般公開の対応にあたりました。

会場の様子

【第12回海洋教育写真コンテストの実施】

表彰式開催日:2023年11月7日(火)

本実験所、みうら学・海洋教育研究所、三浦市教育委員会の共催、櫻井正則の会の助成による「第12回海洋教育写真コンテスト」が実施されました。今回、976点の応募の中から最優秀賞2点、優秀賞16点、特別賞2点が選ばれました。

表彰式会場の様子

【「身近な海の生きもの研究所」講演会の開催】

開催日: 2023年11月11日(土)

本実験所と(株)横浜八景島との連携協力協定に基づき、横浜・八景島シーパラダイス内に身近な海や生きものを理解し関心を持っていただくことを目的とした「身近な海の生きもの研究所」の関連で、本実験所の三浦徹教授の登壇による講演会が開催されました。講演会では、三浦教授が本実験所で行っている研究について一般向け、子供向けに分かりやすく解説しました。参加者には興味深く聞いていただき、多くの質問も寄せられました。また、講演会後には、海産動物の標本を用いた体験会も実施され、盛況となりました。講演会終了後に寄せられた感想も大変好評でした。

講演会の様子

講演会後の標本観察会

【観音崎自然博物館創立70周年記念イベント「カムズ!海淡フォーラム」に出展】

開催日:2023年11月18日(土)

本イベントは、三浦半島、東京湾の海と集水域をフィールドに環境保全や自然観察などの活動・研究を行う個人、団体、施設、企業がそれぞれの取り組みや将来の夢を発表する場として開催され、本実験所もこれに参画しました。

【展示室「海のショーケース」一般公開の開催】

開催日:2023年11月26日(日)

新型コロナウイルス感染対策緩和に伴い、感染対策に十分配慮した前回(2022年4月)開催から1年7ヶ月ぶりの開催となりました。コロナ感染対策の緩和措置が採られて間もないこともあり、本実験所ホームページへの掲載や、近隣へのチラシの配布といった方法で開催のお知らせを行ったところ、特に近隣地域からお越しいただいた方々を中心に、約100名が来場されました。

展示室「海のショーケース」

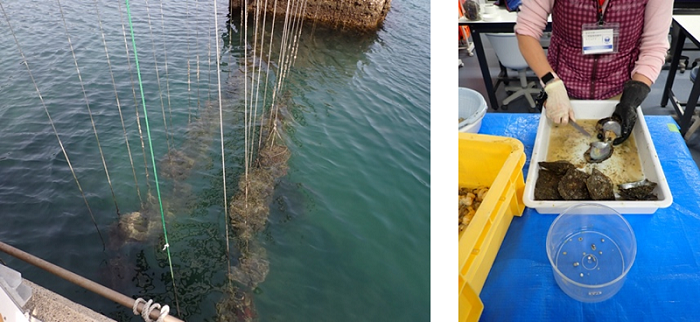

④ 三浦真珠プロジェクト

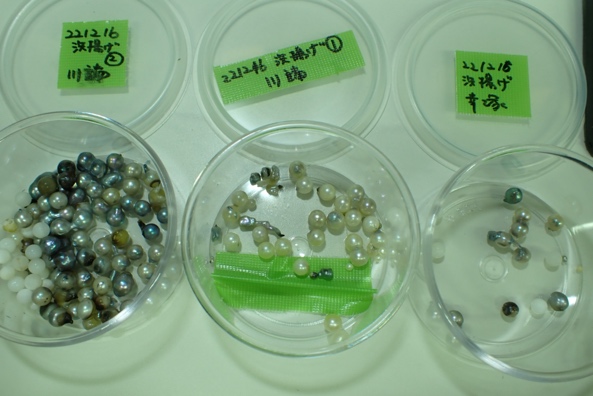

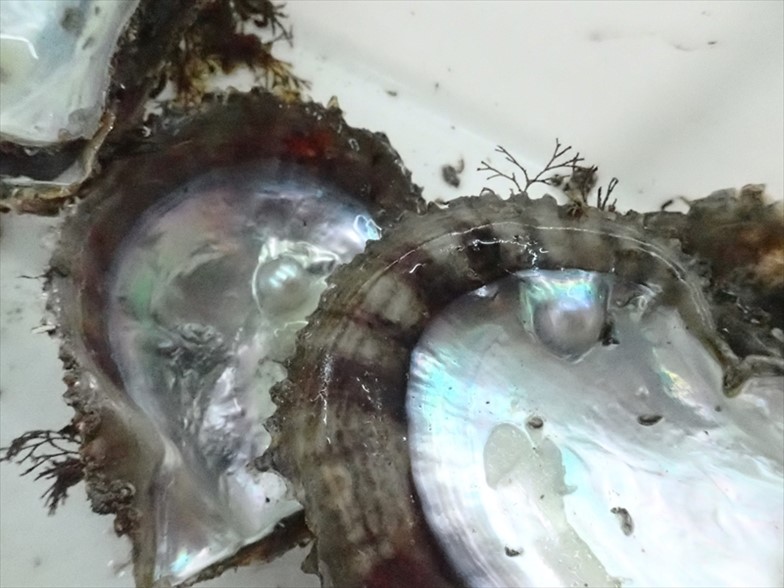

株式会社ミキモトの創始者御木本幸吉と当実験所初代所長箕作佳吉の共同研究により開発された真円真珠養殖技術にちなみ、アコヤガイを用いた真珠養殖を海洋教育に役立てています。本年度もアコヤガイを用いた真珠養殖の試みを実施し、夏の挿核から冬の浜揚げまで順調に実施することができ、実験所での真珠養殖も昨年度より質の高い真珠を作成することに成功しました。

また、連携協定を締結している神奈川県立海洋科学高等学校では、「アコヤガイと真珠の養殖」を授業と実習に組み込んでおり、教員も技術の向上のため自らが挿核・浜揚げを行い研鑽しています。横須賀工業高校では、アコヤガイの殻を用いた螺鈿細工の作成に励んでいます。養殖したアコヤガイは八景島シーパラダイスの展示や、共同研究者のバイオミネラリゼーションに関する研究用いられました。今後も各種成長段階のアコヤガイを、定期的に提供できる体制を維持し、更なる研究と教育への貢献を図っていきます。

アコヤガイ幼生の沖だし

本年度に浜揚げされた真珠

育成中のアコヤガイ2年貝

地域の未来を考える場『八重洲灯台談話会』に三浦教授が登壇しました

2023年06月15日(木)

研究者の知見と視点に触れながら、企業人、地域リーダーなどが共に地域の未来を考える対話の場『八重洲灯台談話会』。この談話会の記念すべき第1回(5/26開催)に三浦教授が招かれ、三崎臨海実験所の歴史や研究内容、地域との連携例などを紹介しました。

講和の後は質問タイム。会場やオンライン参加の皆さんから次々とユニークな質問や感想が寄せられ、大いに盛り上がりました。また、ゲスト参加された本学農学生命科学研究科・高橋伸一郎教授からの、農学と学術とをさらに融合させて、新しい領域、あるいは街づくりに発展させたいというとお話に、参加者の皆さんは大きくうなずきながら聞き入っていました。

続くディスカッションタイムでは、参加者が少人数のグループに分かれて、三崎臨海実験所を盛り上げるアイディアを出し合いました。初対面にもかかわらず、どうしたら臨海実験所や三崎の地を盛り立てていけるのかについて知恵を絞り合う様子は、まさに『八重洲灯台談話会』の目指す「研究者と企業人などの参加者が共に地域を地域の未来を考える対話の場」でした。こういった対話の場を通じて三崎臨海実験所の研究・教育活動を知っていただき、マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクトの応援の輪を広げていければと思っています。

『八重洲灯台談話会』は株式会社エッセンスと東京大学URAの協働で開催されました。

協力:NPO法人ミラツク

共催:三井不動産 POTLUCK YAESU

報告:東京大学基金「マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト」担当

2022年活動報告

-海産動物の様々な謎を明らかにし、海洋教育に生かしています!-

2023年02月17日(金)

2022年度はコロナ禍にありながらも、慎重にコロナ感染症対策を行いながら、可能な限りの研究教育活動を行いました。

① 研究活動

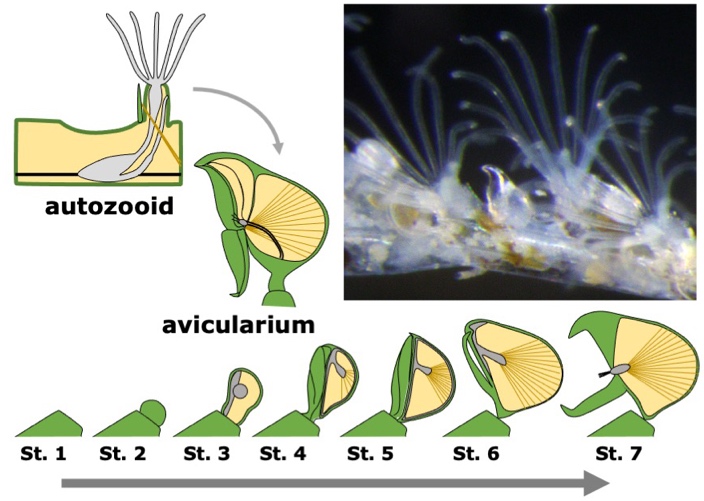

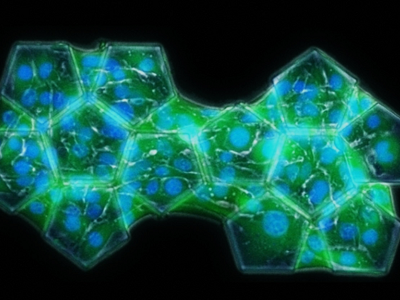

研究活動については、28編の原著論文と1編の英文総説を出版しました。中でも、佐渡島で新たに発見され新種記載されたキングギドラシリスは、体が多数分岐するという特殊な環形動物で、各種メディアで大きく取り上げられました。さらに、頭足類の吸盤形成、棘皮動物における特殊な体制の発生機構、ワレカラの性的二型、陸生等脚類の呼吸器官の発生のしくみなど、海産動物を中心に数多くの研究成果を上げることができました。また、群生動物であるコケムシの個虫分化のしくみを明らかにし日本動物学会のZoological Science誌に掲載された論文が評価され、2022年9月に開催された日本動物学会第93回大会においてZoological Science Award(論文賞)を受賞しました。コロナ禍のため長期にわたり休止していた「三崎談話会」も外部の講師を招聘し、7月に開催することができました。

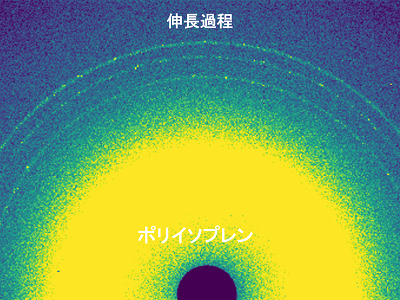

ワラジムシの空気呼吸器官の発生過程

② 教育活動

昨年度までは新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、大幅に実習等の受け入れが制限されましたが、本年度は学内外あわせて18件の実習利用を受け入れることができました。しかし、コロナ禍以前の状況ではなく、特に宿泊や飲食を伴うため、受け入れ人数の制限やコロナ感染対策のガイドラインを独自に設けるなどして、安全に受け入れることを心がけました。感染対策ガイドラインは、感染状況と国および本学の対応に合わせてのちに緩和しました。また外来の研究者の受け入れも54件と多数の受け入れを行うことができました。また2年にわたり中止を余儀なくされてきた公開臨海実習も夏季・冬季ともに実施することができ、全国から応募のあった学生の海洋生物学教育に貢献することが可能となりました。また、臨海実験所所属の大学院生についても、卒業見込みも含め修士課程3名、博士課程1名の学位が認定されました。

③ アウトリーチ活動

教育棟に設置された展示室「海のショーケース」は、一般公開を柱としたものでありましたが、コロナ禍のため、設置後一度も公開に至っていませんでした。しかし、今年度初めて4/16(日)に一般公開を行うことができ、39名の見学者を受け入れることができました。

また、三浦市との連携協定に基づき、三浦市教育委員会を通じて、4件の市立小学校の見学受け入れを行いました。主として教育棟の展示室と水槽室を見学してもらい、子どもたちは非常に興味深げに見学し、数多くの質問を積極的にスタッフに投げかけていました。展示室・水槽室は、各種実習においても、積極的に見学してもらい、海洋生物と三崎臨海実験所の活動について紹介しています。

7月には八景島シーパラダイスとの間で締結された連携協力協定に基づき、八景島シーパラダイス内に「身近な海の生きもの研究所」と称したコーナーをオープンし、本実験所での研究活動を紹介していただきました。12月には大学院生とともに現地に赴き、トークショーを行い一般客に向けて生物および研究の紹介と説明を行いました。

更に今年度は、学研とのコラボレーション企画を行い、動画教材の作成および8月にはリアルタイムでの動画配信を、同志社大学助教でフリーアナウンサーの枡太一氏とともに行い、相模湾の海洋生物の魅力と三崎臨海実験所での活動について多くの方に紹介することができました。

「身近な海の生きもの研究所」

(左)研究紹介のポスター /(右)学研とのオンラインコラボ企画

④ 三浦真珠プロジェクト

株式会社ミキモトの創始者御木本幸吉と当実験所初代所長箕作佳吉の共同研究により開発された真円真珠養殖技術にちなみ、アコヤガイを用いた真珠養殖を海洋教育に役立てています。本年度もアコヤガイを用いた真珠養殖の試みを実施し、夏の挿核から冬の浜揚げまで順調に実施することができ、実験所での真珠養殖も昨年度より質の高い真珠を作成することに成功しました。

また、連携協定を締結している神奈川県立海洋科学高等学校では、「アコヤガイと真珠の養殖」を授業と実習に組み込んでおり、教員も技術の向上のため自らが挿核・浜揚げを行い研鑽しています。横須賀工業高校では、アコヤガイの殻を用いた螺鈿細工の作成に励んでいます。現在では、次年度に向けた準備を順調に行っており、春に挿核し養殖期間を長く取ることで更に質の高い真珠作成を目指しています。養殖したアコヤガイは八景島シーパラダイスの展示用にも提供を行いました。

今年度も昨年度に引き続き、研究材料として各種成長段階のアコヤガイを、学内外の研究者にも提供しております。本学農学部との共同研究での成果は学術論文として受理・掲載されるに至っています。今後も定期的に提供し、更なる研究の成果を期待しています。

(左)養殖中のアコヤガイ /(右)浜揚げの様子

浜揚げされた真珠

2021年活動報告

-教育棟展示室の整備がすすみました-

2022年02月09日(水)

①2021年も前年に引きつづき、新型コロナ感染症の影響を大きく受け、臨海実験所における様々な活動が制限を受けました。

・外来からの実習などの受け入れの中止・制限(緊急事態宣言が緩和された場合には日帰りのみ受け入れ、など)

・公開臨海実習の中止

・自然観察会の中止

・三崎談話会の中断

②2020年に竣工した教育棟における、下記の本学理学系研究科の臨海実習を実施しました。

・2021年3月 動物学臨海実習

・2021年5月 生物科学共通実習(バイオダイバーシティ実習)

コロナ禍ではありましたが、事前の抗原定量検査、健康状態と行動の記録、感染症対策(マスク消毒、動線分け)を徹底した上で実施することができました。基本的に対面での実習となりましたが、現場への参加が難しい学生や、集合しての作業説明を避けるため、zoomなどのインターネットでの配信を駆使して、密を避ける形で実施しました。学生にとっては対面で学ぶ機会が激減しているため、非常に貴重な体験となりました。

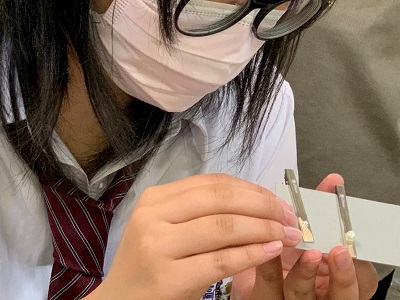

動物学臨海実習:マコガレイから精子採取

③三浦真珠プロジェクト

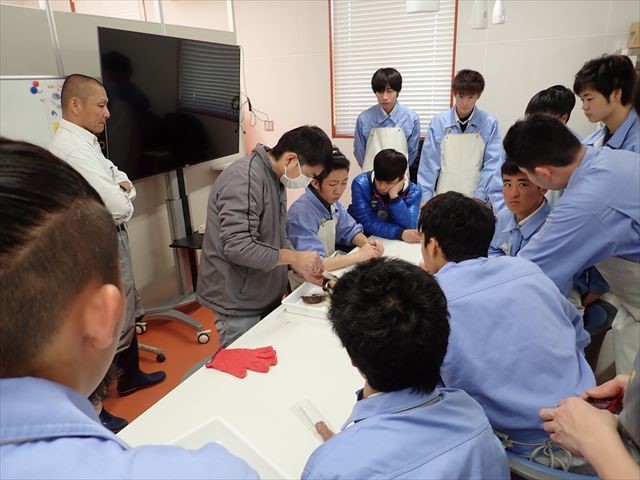

東京大学臨海実験所で開発し、特許を取得した真円真珠養殖技術に因み、アコヤガイと真珠を活用する海洋教育を行いました。連携協定を締結している神奈川県立海洋科学高等学校は「アコヤガイと真珠の養殖」を授業と実習に組み込んでいます。2021年は、教員による初めての挿核を8月15-16日に行い、生徒を対象にした挿核実習も1~3年生数名で行いました。また、半円真珠を作る取り組みも、まだ試しではあるが行いました。昨年連携協定を組んだ神奈川県立横須賀工業高等学校の教諭2名と、新型コロナウイルス感染症の拡大が収まった11月26-27日に、ミキモト真珠研究所およびミキモト真珠島へ研究出張を行い真珠のできる工程やその後の加工など今後の参考とし、生徒の指導に活かしました。1月29日に、神奈川県立海洋科学高等学校が挿核したアコヤガイの浜揚げ授業と作業を行い、生産した真珠を収穫しました。浜揚げ授業は、新型コロナウイルスの蔓延によりオンライン授業となりました。初めて生徒が挿核し収穫した真珠は、まだ不出来ではありましたが、今後への第一歩となりました。きれいな真珠ができるにはまだ課題が残りますが、教員が意欲的に取り組んでおり授業のベースが出来上がりつつあり期待できます。

2021年のもうひとつの取り組みとして、アコヤガイを研究対象として提供することを行いました。神奈川県立海洋科学高等学校へ提供するために行っているアコヤガイの人工採苗で得た幼生を、成長段階に応じて研究者(本学農学部)にも提供しました。今後も定期的に提供することで、研究の成果が期待できます。

④教育棟展示室「海のショーケース」の一般公開に向けての準備

一般公開の準備は、本学コロナ対策タクスフォースの意見を反映しながらルールブックを作成しました。サポーターの会にも協力してもらい、一般公開の準備を着々と進めました。2021年末にかけてコロナ感染者が激減したため、一般公開が可能な状況にありましたが、その後の再拡大により現在まで一般公開は行えていないのが現状です。

しかし、2021年中には、大学実習5件、高校実習2件さらに多数の研究者などの関係者に対して見学会を実施しました。また、2021年11月19日には、三浦市立剣崎小学校5年性17名に対して、教育棟展示室と水槽室の見学会を実施しました。子供たちは皆、大変興味深く職員の解説に耳を傾けていました。

・ご寄付の使途

皆さまより賜りましたご寄付は、教育棟展示室整備に係る費用やプロジェクト運営に係る物品費・役務費等に大切に活用させていただきました。

コロナ禍以前では、国際合同臨海実習の実施、また実習での講師招聘、三崎談話会での演者の招聘などを行い、学生や研究者の交流のために寄付金を利用させて頂いておりましたが、2021年はこれらの活動がコロナ禍の影響で大きく制限を受けました。

そのような状況にも関わらず、皆さまから定常的にご寄付を頂けたことは大変にありがたく、コロナ収束後にこれらの活動をより一層活気あるものとして再開すべく、実習室や展示室の整備を行いました。特に、一般公開を予定している教育棟展示室「海のショーケース」は展示物などより充実してきており、いつでも公開できるような状況となっています。

臨海実験所は、京急電鉄、三浦市などとの連携を推進しており、また、真珠プロジェクトを介した地元の高等学校とも連携を推進しています。更に、京急油壺キャンプパークの水槽展示への協力、八景島シーパラダイスとの連携協定の締結も進めており、これらを介して、多くの皆さまに三崎臨海実験所の存在と活動に興味を持っていただきたく思っています。また、教育棟展示室「海のショーケース」の内装およびコンテンツ作りに、ご寄付の一部を活用し、充実した物として、一般公開し、海洋教育一般に役立てていきたいと思います。

皆さまのあたたかいご関心・ご支援に心より感謝申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

活動報告をYouTubeにて公開しています

2021年11月12日(金)

東京大学基金活動報告会2021 第2部オンライン交流会グループAの冒頭にて行いました、プロジェクト活動報告の動画です。

マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト の活動報告は18:56からです。

録音・録画はお控えください。

交流部分は非公開としています。

2020年活動報告

-高等学校との連携・教育棟展示室の公開等を行いました-

2021年02月03日(水)

主な活動

①海洋生物学の国際交流を促進するために行ってきた合宿形式の国際公開臨海実習は、新型コロナ感染症の拡大により開催することができませんでした。

②海洋生物学研究を活性化するために、先進的な研究者を招聘して議論する公開セミナー「三崎談話会」を昨年に続き開催しました。しかし、2020年はコロナの影響で1月のみの開催となりました。その後休止中ですが、コロナ禍が長引き対面での開催がなかなかできないため、今後はオンラインでの開催も検討しています。

・詳細は以下よりご覧いただけます。

第291回 三崎談話会 (2020.01.16) 前川清人

③東京大学臨海実験所で開発し、特許を取得した真円真珠養殖技術に因み、アコヤガイと真珠を活用する海洋教育を行いました。連携協定を締結している神奈川県立海洋科学高等学校は「アコヤガイと真珠の養殖」を授業と実習に組み込みました。

2020年は、教員による挿核を8月5日に行い、真珠収穫の研修も行えましたが、新型コロナ感染症の拡大により生徒を対象にした挿核実習は行えませんでした。新型コロナ感染が終息した後に再開する予定です。アコヤガイを材料に、螺鈿細工の開発を行っている神奈川県立横須賀工業高等学校と、11月18日に正式に連携協定を締結しました。

今後は、神奈川県立海洋科学高等学校が実習で生産するアコヤガイと真珠を宝飾品に加工する工程を神奈川県立横須賀工業高等学校が担当し、地域社会連携に貢献する予定です。

1月16日に、ミキモト真珠研究所の指導の下に神奈川県立海洋科学高等学校と東京大学臨海実験所が生産した真珠を収穫しました。収穫した真珠は、当初は神奈川県で行われるオリンピック・パラリンピック競技メダリストの副賞とする予定でしたが、新型コロナ感染症の拡大により2020年のオリンピック・パラリンピックが中止となり、断念せざるを得ませんでした。収穫した真珠は、神奈川県立横須賀工業高等学校の生徒がネクタイピンとして加工し、8月7日に行われた教育棟の完成披露式典に出席された三浦市、京浜急行電鉄、京急油壺マリンパーク、ミキモトなどの来賓と、神奈川県黒岩知事、地元出身の小泉環境大臣、東京大学総長に贈呈されました。

※東京大学ホームページより 海洋生物研究で相模湾から世界へ

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z0508_00066.html

また、記念館展示室から移設した標本や歴史的資料などを陳列した展示室が公開されました。拡充された展示室は、海洋教育に活用していく予定です。

主なご寄付の使途

皆さまにいただきましたご支援は、主に以下の使途に大切に活用させていただきました。

・三崎談話会の講演に係る旅費

・教育棟展示室整備に係る費用

・プロジェクト運営に係る物品費・役務費

あたたいかいご支援に一同より感謝申し上げます。

引き続きよろしくお願いいたします。

2020年活動報告

-海のショーケースをもつ三崎臨海実験所教育棟の完成披露式典-

2020年10月08日(木)

理学系研究科附属三崎実験所は、国内外の海洋生物学の研究と教育を推進する目的で1886年に創設し、これまで、数多くの最先端の研究から、大学・高校等の実習や共同研究を実践する場所・施設と、研究教育に用いる海洋生物や情報を提供する重要な役割を担ってきました。この中心として使われてきた旧本館(通称記念館)並びに旧水族館が、老朽化のため、2016年に危険建物と認定されてしまいました。

そこで、これらの建物に取って代わる新棟の建設に向けて、理学部や大学本部の多大な協力を受け、2017年度の補正予算として、旧建物の取り壊しと教育棟新設のための予算を国から獲得しました。2019年、実験所敷地内の高台部分に、1,100m2の鉄筋コンクリート造2階建の新棟建築が開始され、2020年5月下旬に完成し、同年8月7日(金)に完成披露式典を行いました。式典は、新型コロナウィルス感染予防に最大限の注意を払い、学内外からの限定的な招待者を含む30名余りが参加して実施されました。海洋生物学の研究・教育の中心として、また、海洋生物学を社会一般にも広める目的で、東大基金への寄付金を基に、展示室の内装とコンテンツを充実させた「海のショーケース」は、今後一般公開を予定しています。

教育棟完成披露式典におけるテープカットの様子(展示室「海のショーケース」入口前)

海のショーケースに展示された様々な標本や資料

2019年活動報告

-海洋生物学の国際交流と教育連携を進めています-

2020年03月18日(水)

・海洋生物学研究を活性化するため、先進的な研究者を招聘して議論する公開セミナー「三崎談話会」を復活させました。実施状況は以下の通りです。

第290回 三崎談話会(2019.02.20)大矢佑基、下村通誉、太田悠造

第291回 三崎談話会(2019.03.07)小川浩太、豊田賢治

第292回 三崎談話会(2019.04.17)島野智之

第293回 三崎談話会(2019.07.03)後藤寛貴

第294回 三崎談話会(2019.07.11)広瀬雅人

第295回 三崎談話会(2019.09.02)深津武馬

第296回 三崎談話会(2019.09.28)嶋永元裕、日笠弘基、伊藤弓弦

第297回 三崎談話会(2019.10.07)M. Teresa Aguado、 Guillermo Ponz Segrelles

第298回 三崎談話会(2019.10.31)松波雅俊、福井彰雅

第299回 三崎談話会(2019.12.04)後藤龍太郎

詳細はこちらからご覧ください

(http://www.mmbs.s.u-tokyo.ac.jp/research/MiuraLab/mmbs_seminar.html)

・2019年1月11日に神奈川県立横須賀工業高等学校において真珠に関する授業を行いました。

実習の様子

生徒が収穫した真珠たち

・2019年8月2日に220個体のアコヤガイに挿核しました。2020年1月に真珠を収穫する予定です。

・上述の真珠は、2020年に竣工する新研究教育棟の展示室に、海洋動物標本とともに展示すると同時に、真珠に関する特設コーナーも設ける予定です。

2018年度活動報告

「マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト」は、幅広い分野で活躍する研究者とビジネス・産業の専門家を三崎に結集させ、三崎の海にすむ生き物を用いた基礎研究の成果を宝石の原石として、そこから三崎ならではの革新的なビジネスと産業を創出し、「イノベーションを産む奇跡の海、世界のMISAKI」として、東大三崎臨海実験所から世界に情報発信することを目的としたプロジェクトです。

主な活動一覧

- 大学院理学系研究科とワシントン大学との連携協定に基づき、ワシントン大学フライデーハーバー臨海実験所を中心として、米国の大学生から優秀な希望者を募り、日本国内の応募者から選抜した学生と共に臨海実験所に招聘し、国際公開臨海実習と称して、海洋生物学の講義・実習を行いました。

- 海洋生物学研究を活性化するため、先端的な海洋生物学の研究を推進している国内外の研究者を臨海実験所に講師として招聘し、東京大学の学内外にもオープンで参加者を募り、講師のレクチャーを中心として議論する公開セミナー「三崎談話会」を計6回実施しました。

- ミキモト真珠研究所と共同で、アコヤガイの粘液の生理活性物質の研究を行いました。粘液から抽出・精製したムコ多糖は、挿核に用いるアコヤガイの外套膜ピースの組織細胞を保護する活性があることが示され、ムコ多糖添加により、良質の真珠の生産効率が高まりました。また、健康状態のよいアコヤガイはムコ多糖の分泌量が多い傾向があることが示され、病気に強いアコヤガイの育種の指標になると期待されています。

- 東京大学臨海実験所で開発し、特許を取得した真円真珠養殖技術に因み、アコヤガイと真珠を活用する海洋教育を行いました。連携協定を締結している神奈川県立海洋科学高等学校で、臨海実験所の教員、研究員が講義を行い、海洋科学高等学校は「アコヤガイと真珠の養殖」を授業と実習に組み込みました。また、神奈川県立横須賀工業高等学校でも研究員が講義を行い、アコヤガイを材料に、螺鈿細工の開発を行いました。2018年7月19日に、海洋科学高等学校と共にアコヤガイに挿核し、2019年1月9日に真珠を収穫しました。

- 一般市民を対象とする海洋生物学の啓発のため、ミツクリザメ、イタチザメ、ラブカの剥製を作成しました。2019年度末に竣工する新教育研究棟の展示室に、従来の標本、解説パネルに加えて展示する予定です。

寄付金の使途

2018年度は、三崎談話会の講演に係る旅費、パンフレット印刷費、公開臨海実習の講演・実習指導(講師2名)に係る旅費、公開臨海実習参加(外国学生11名)に係る旅費、公開臨海実習ティーチングアシステントに係る謝金(学生4名)に活用させていただきました。

現在、臨海実験所の文科省教育拠点としての研究教育活動の中心として、海洋生物学研究教育棟の建設準備中であり、平成31年度末には着工し、2019年度末には竣工の予定です。この施設にはマリンフロンティアサイエンスプロジェクトの活動拠点として活用できる、実習室、海産動物飼育水槽室、共同利用実験室の他、計3つの大中会議室が備わっており、さらに、一般にも開放予定の展示室も設置します。

継続支援のお願い

三浦真珠プロジェクトその他の活動を通じて地域連携、産学連携などの活動を拡大していき、産業界や市民の皆さまから広く応援をして頂けるよう、マリンフロンティアサイエンスプロジェクトを推進してまいります。ぜひとも継続的なご支援をお願いいたします。

「ミキモト・モース奨学金」第六期プログラム報告会を開催

2019年03月12日(火)

株式会社ミキモト様のご支援により、日米の若手研究者交流を活発化させ、海洋生物学を発展させることを目的に設置された「ミキモト・モース奨学金」の第六期プログラム報告会が、3月1日に開催されました。

Washington University のBillie Swalla 教授とBrown UniversityのGary Wessel 教授、そして研究実習に参加した学生代表が、東京大学三崎臨海実験所の岡所長、三浦教授らとともに株式会社ミキモト銀座4丁目本店、吉田均 代表取締役社長を表敬訪問し、三崎臨海実験所における研究実習プログラムの成果について報告しました。

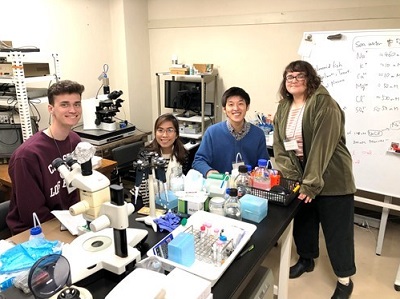

「ミキモト・モース奨学金」の今年度の奨学生には、アメリカの3つの大学より合計11名の学生(Brown University7名、California State University4名、Florida University1名)の他、初めてフィリピンのMindanao State Universityから4名(付き添い教員2名)が参加し、Billie 教授、Gary 教授とともに、5日間の研究実習を行いました。

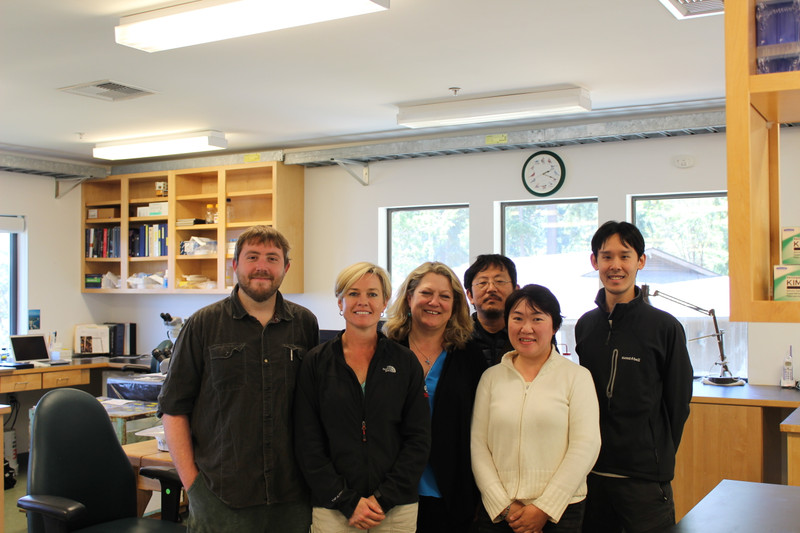

実習は、上記メンバーに東大生1名、日本の他大学からの学生5名(国内外からの学生は、いずれも書類選考にて選抜)、それに臨海実験所の東大大学院生4名がTAとして加わり、全学生と教員、TAが寝食を共にする合宿形式で行われました。奨学生は4つのコースに分かれて、それぞれ三崎の多様な生物種の観察・実験に没頭し、最終日の研究成果発表に臨みました。

報告会の後には、吉田社長より直々にご説明いただきながら、ミキモト本社店内にて貴重な高級真珠を見る機会もいただきました。

吉田社長への実習報告

三崎での実習プログラムを終えた直後だったこともあり、学生たちの充実した表情が印象的な報告会でした。本奨学金プログラムにより、日米双方の学生にとって有意義な学術交流の場が生まれていることを実感しました。

-----

東京大学三崎臨海実験所とワシントン大学フライデー・ハーバー臨海実験所は太平洋を挟んで向かい合う臨海実験所であり、互いに長い歴史と高い実績を有しています。これまでも両実験所の学術交流はさかんに行われていましたが、特に医学やバイオ産業にも波及する海洋生物研究分野においてさらなる若手研究者の交流を深めることを目的に、「ミキモト・モース奨学金」制度が設置されました。海洋生物研究分野は、新たな産業の創出も期待できる分野です。

日本の海洋生物学の曙は、エドワード・モースが生物調査のため日本を訪れ、東京帝国大学がモース博士に理学部動物学教室初代教授への就任を要請したことに始まります。モース博士は日本に動物学を普及させるとともに、大森貝塚の発見など日本文化の研究にも大きな足跡を残しました。また、モース博士は、東京大学に恒久的な臨海研究施設の設立を進言し、東京大学はその提案を受けて、三浦市三崎町に臨海実験所を創設しました。

一方、株式会社ミキモト様の創業者である御木本幸吉氏は、三崎臨海実験所初代所長の箕作佳吉教授と出会い、真珠養殖技術を研究し、産業に発展させました。株式会社ミキモト様には、この度の奨学金制度の趣旨にご賛同頂き、日米の若手研究者の交流を活発化させ、海洋生物学を発展させるために、日米の懸け橋となり三崎臨海実験所設立に貢献したエドワード・モース博士と、三崎臨海実験所を出発点として真珠養殖技術を発明した御木本幸吉氏を記念した奨学金制度を設置することができました。

-----

ミキモト様のご支援に対して改めてお礼を申し上げます。

E.S. モース基金5周年記念祝賀会出席とワシントン大学Friday Harbor Laboratories見学についての報告

2016年07月09日(土)

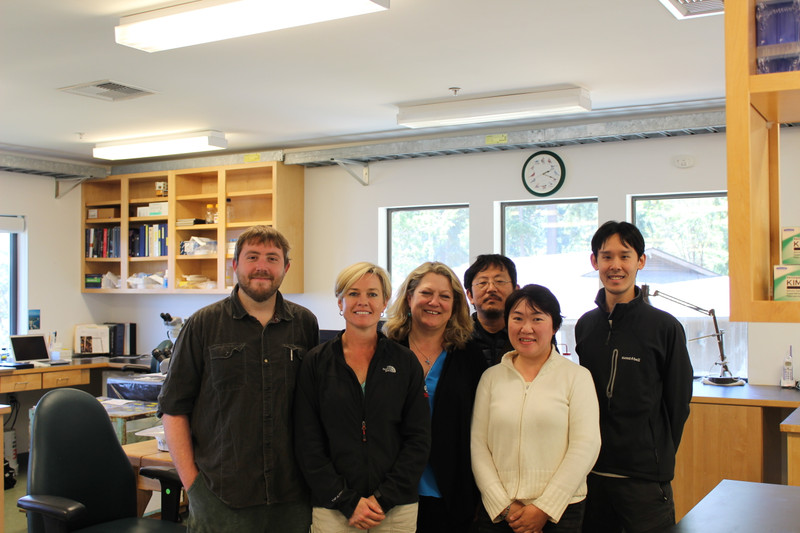

「ミキモト・モース基金」の支援を受け、東京大学三崎臨海実験所から吉田学准教授・近藤真理子准教授・大森紹仁特任助教の3名が6月18日にワシントン州フライデーハーバーで開かれた「E. S. モース基金の設立5周年を祝う会」に出席しました。フライデーハーバーはシアトルから北西160kmに位置するサンフアン島にあります。

アメリカで設立された「E. S. モース基金」は三崎臨海実験所ほかと協定を結び、東大に限らず日本国内の大学の学生・研究者を対象としていて、ワシントン大学の臨海実験所であるFriday Harbor Laboratories(FHL)への渡航や滞在を行う交換プログラムを支援するものです。E. S. モース基金はFHLのPatricia Morse博士(大森貝塚で有名な、理学部生物学科初代教授であるEdward Sylvester Morse博士の遠い親戚に当たる方である)が設立したもので、三崎臨海実験所はこの基金のプロジェクトの実行に協力しています。

東大基金には株式会社ミキモト様からのご支援で「ミキモト・モース基金」があり、この立ち上げにもPatricia Morse博士が関わっていることもあり、三崎臨海実験所とFHLをつなぐ日米2つの基金が密接に連携して国際交流を可能にしています。実際、ここ数年FHLのBillie Swalla教授の協力を得て三崎臨海実験所へのアメリカ人学生の派遣を「ミキモト・モース基金」で支援していただき、公開臨海実習を行って日米の学生・研究者の交流を行っています。

今回の祝賀会はフライデーハーバー郊外にあるMorse博士の自宅で行われ、これまでにE. S. モース基金でFHLに滞在した学生やそのような学生を指導した経験のある教員、基金の支援者であるその他の科学者やFHL周辺の住人が招待され、総勢約30名が集まって持ち寄りの立食パーティが開かれました。日本からは東京工業大学名誉教授の星 元紀先生も出席されました。

この祝賀会では「E. S. モース基金」および「ミキモト・モース基金」での国際交流の現状が紹介され、過去3年間で約20名のアメリカの学生とのべ4名の教員が「ミキモト・モース基金」の援助で来日し、三崎臨海実験所で実習を行った実績を報告しました。この実績は出席者から高く評価されました。また、今後の国際交流についても議論し、これまでの継続とさらなる発展を目指して「E. S. モース基金」および「ミキモト・モース基金」の活動を広くアピールすることなどが話し合われました。海洋生物学の教育や研究が進展するよう、東大からFHLに多くの学生・研究者を派遣することに、一同の意見が一致したのは今回の大きな成果であります。

さらに、吉田准教授・近藤准教授・大森特任助教の3名でFHLに滞在し、Swalla教授に研究室の様子、採集できる生物、学生のトレーニングコースなどを見学させていただきました。

今回の渡航では今後の国際交流、特に学生派遣や共同研究のプランを立てることができ、滞在は非常に有意義でありました。「ミキモト・モース基金」のご支援に深く感謝を申し上げます。

Swalla研究室のメンバーとともに記念撮影

実験所を、サンフアン島のフェリーから見たところ

「ミキモト・モース奨学金」第三期プログラム報告会を開催

2016年03月22日(火)

株式会社ミキモト様のご支援により、日米の若手研究者交流を活発化させ、海洋生物学を発展させることを目的に設置されました「ミキモト・モース奨学金」の第三期プログラム報告会が、3月7日に開催されました。

Washington University のBillie Swalla 教授とCalifornia State University Long BeachのBrian Livingston 教授、そして研究実習に参加した学生代表が、東京大学三崎臨海実験所の赤坂所長、近藤准教授、吉田准教授とともに株式会社ミキモト銀座2丁目本店、吉田均 代表取締役社長を表敬訪問し、三崎臨海実験所における研究実習プログラムの成果について報告しました。

「ミキモト・モース奨学金」の今年度の奨学生は、アメリカの3つの大学、Brown University4名、The University of Virginia1名、California State University3名の合計8名の学生が選出され、Billie 教授、Brian 教授とともに、1週間の研究実習を行いました。

今年度は、上記メンバーに東大生2名、日本の他大学からの学生7名、中国からの学生2名および東大に在籍しているエジプト出身の研究者も加わり、参加学生の男女比はほぼ半々、バックグランドも中国系、韓国系、メキシコ系などと多岐にわたり、ダイバーシティーに富んだメンバーで構成されました。実習は、全学生が寝食ともに過ごす合宿形式で、朝から晩まで講義と実習でプログラムが組まれ、密度の濃い1週間を全員で過ごしたとのことでした。そうした中で、最初は英語が苦手だった日本人学生が最終日には英語で発表をするまでに成長した、といった報告もありました。吉田社長からも研究の詳細について質問がされるなど、有意義な意見交換の場ともなりました。

報告会の後には、ミキモト本社店内に場所を移し、吉田社長より直々に説明を頂きながら、貴重な高級真珠を見る機会も頂きました。

過去の実習参加学生2名が、東京大学大学院へ進学するといった実績も出ており、本奨学金プログラムにより、日米間の学術交流は当然ながら、日本国内の海洋研究における交流も活発になっていることを実感しました。

-----

東京大学三崎臨海実験所とワシントン大学フライデー・ハーバー臨海実験所は太平洋を挟んで向かい合う臨海実験所であり、互いに長い歴史と高い実績を有しています。これまでも両実験所の学術交流はさかんに行われていましたが、特に医学やバイオ産業にも波及する海洋生物研究分野においてさらなる若手研究者の交流を深めることを目的に、「ミキモト・モース奨学金」制度が設置されました。海洋生物研究分野は、新たな産業の創出も期待できる分野です。

日本の海洋生物学の曙は、エドワード・モースが生物調査のため日本を訪れ、東京帝国大学がモース博士に理学部動物学教室初代教授への就任を要請したことに始まります。モース博士は日本に動物学を普及させるとともに、大森貝塚の発見など日本文化の研究にも大きな足跡を残しました。また、モース博士は、東京大学に恒久的な臨海研究施設の設立を進言し、東京大学はその提案を受けて、三浦市三崎町に臨海実験所を創設しました。

一方、株式会社ミキモト様の創業者である御木本幸吉氏は、三崎臨海実験所初代所長の箕作佳吉教授と出会い、真珠養殖技術を研究し、産業に発展させました。株式会社ミキモト様には、この度の奨学金制度の趣旨にご賛同頂き、日米の若手研究者の交流を活発化させ、海洋生物学を発展させるために、日米の懸け橋となり三崎臨海実験所設立に貢献したエドワード・モース博士と、三崎臨海実験所を出発点として真珠養殖技術を発明した御木本幸吉氏を記念した奨学金制度を設置することができました。

-----

ミキモト様のご支援に対して改めてお礼を申し上げます。

吉田社長への実習報告

素敵な本店フロアにて吉田社長を囲んで

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

3万年 〜 5万年後の未来、地球も

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

与え、貢献してゆく

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

代表取締役淺原英一

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

海洋汚染対策は政治経済のからんだ厄介な課題ですね。

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>

<マリン・フロンティア・サイエンス・プロジェクト(三崎臨海実験所)>